UNA GITA IN SARDEGNA

di Raffaello Gestro

Biografia 1 ⇒ 2 ⇒ 3 ⇒

«Bollettino Della Società Geografica Italiana», 1904 – pp. 315-351 ⇒

AVVERTENZA. Rispetto all’originale QUI sono stati apportati degli interventi di curatela, necessari a rendere più equilibrate e leggibili (nel loro rapporto interno tra memorie scientifiche e memorie letterarie – di viaggio) queste belle e interessanti pagine del famoso naturalista ed entomologo genovese.

Gli interventi sono riconoscibili dall’inserimento di puntini di sospensione tra parentesi quadre; inoltre sono state eliminate molte note, e si sono disposte come nell’uso presente le citazioni bibliografiche.

Si sono inseriti titoli di paragrafi e disposto un indice.

Sul piano della scrittura si è deciso invece di lasciare l’ortografia del testo come nell’originale.

Molte immagini sono state aggiunte; non è difficile capire quali siano del libro e quali esterne.

Si rimandano gli appassionati e studiosi di entomologia a prendere visione dell’originale QUI.

PREMESSA

L’impressione piacevole che io ho riportato da varie escursioni in Sardegna e l’interesse vivissimo che hanno sempre destato in me la sua fauna e la sua flora, bastano a spiegare come mi sia lasciato sedurre facilmente dalla proposta di una nuova gita, avente per meta regioni dell’isola a me ancora ignote.

Il programma, elaborato da uno dei nostri e più cari amici, Agostino Dodero, pratico dell’isola e profondo conoscitore della sua fauna entomologica, era dei più attraenti. Stabilite due stazioni principali, in Golfo Aranci e in Tempio Pausania, da esse dovevamo irradiarci in vari sensi, in cerca di luoghi i più adatti alle nostre indagini.

Il dott. Carlo Figini, un pò entomologo per reminiscenze giovanili, appassionato cacciatore e dilettante di fotografia, spinto dal desiderio di far conoscenza della Sardegna, si sarebbe volentieri aggregato alla comitiva. Tutti avremmo dovuto cooperare ad un solo fine, quello di radunare il maggior numero possibile di elementi per lo studio delle produzioni naturali del paese; ma il lavoro sarebbe stato così ripartito: Dodero avrebbe rivolto specialmente le sue cure alla ricerca dei Coleotteri, oggetto principale dei suoi studi, coadiuvato in ciò dalla sua Signora, abile essa pure in siffatto genere di raccolte; il dott. Figini ci avrebbe aiutati nella caccia, tanto degli insetti come di altri animali, procurandoci in pari tempo le fotografie di qualcuno dei motivi più interessanti di quei luoghi; quanto a me, oltre all’impegno di provvedere nuove collezioni al Museo Civico di Genova, cui appartengo, mi sarei interessato anche della flora.

Così organizzati, senza pretese di spedizione scientifica, ma col sussidio di quell’entusiasmo che non vien meno perchè alimentato dalla passione, potevamo riprometterci, se non la certezza, almeno una fondata speranza di risultati corrispondenti alle nostre fatiche; ma più volte le avversità e i contrattempi hanno attraversato la nostra via e così lo scopo del viaggio è stato raggiunto soltanto in parte.

Il mese d’aprile, da noi prescelto, era il più adatto, tanto per la raccolta degli insetti come per quella delle piante; ma la pioggia quasi continua ci impediva di compiere varie di quelle gite da cui ci aspettavamo maggiori soddisfazioni, e l’abbassamento straordinario della temperatura aveva di molto ritardato lo sviluppo della vegetazione.

A cagione delle vicende atmosferiche il dottore poteva raramente occuparsi della fotografia, e quando il momento sarebbe stato più propizio, veniva in fretta richiamato in continente e ci lasciava sul più bello.

Finalmente, al ritorno da Tempio, il telegrafo ci portava una notizia fulminea, dolorosissima per tutti noi. Leonardo Fea, Assistente al Museo Civico di Genova, mio affezionato compagno di lavoro da tanti anni, reduce da un lungo e proficuo viaggio zoologico nell’Africa occidentale, moriva in Torino, sua patria, il 27 aprile. Triste epilogo della nostra gita, cominciata sotto lieti auspicii!

Lo studio sistematico delle raccolte ottenute è cosa lunga e ancora da farsi in gran parte; tutto ciò che andrò esponendo nelle pagine seguenti non ha, dunque carattere di lavoro scientifico e si riduce alle poche osservazioni fatte dai miei compagni e da me. Sarei ben lieto se queste valessero ad attirare maggiormente l’attenzione dei naturalisti sulla Sardegna, zoologicamente tanto ricca ed ancora poco investigata[1].

Ed ora, prima di cominciare la mia relazione, sento in me l’obbligo di manifestare un vivo sentimento di gratitudine alla Presidenza della Società Geografica, che ha reso possibile la gita da me desiderata ed ha voluto accogliere nel suo giornale il mio modesto lavoro.

(Genova, dal Museo Civico di Storia Naturale, 25 dicembre 1903)

[1] Che la Sardegna sia ancora poco investigata, si può dire senza timore di esagerare; ne abbiamo una prova nel fatto che in questi ultimi anni vi furono trovati: molte novità fra gli insetti ed altri artropodi, di cui numerose specie sono tuttora inedite nelle collezioni. Inoltre, a conferma della mia asserzione, aggiungerò che recentemente fu pubblicata la descrizione di una nuova specie di rettile (Lacerta sardoa), scoperta sul monte Gennargentu (Peracca, Descrizione di una nuova specie del gen. Lacerta L, di Sardegna. «Bollettino dei Musei di Zoologia ed Anatomia comparata della R. Università di Torino», vol. XVIII, n. 458, dicembre 1903.

PRIMA TAPPA. LA MADDALENA

La partenza da Genova ha luogo il 13 aprile alle 10.30. Ci tocca una sosta inaspettata a Spezia e poi la lunga fermata ordinaria a Livorno, dal cui porto usciamo il 14 alle 15.35.

La parte più attraente della traversata comincia il giorno successivo di buon mattino nei pressi della Maddalena e continua, si può dire, fino alla nostra meta; generalmente il piroscafo naviga vicino alla costa e talvolta tanto da permetterci di distinguere le piante e di osservare i piccioni marini (Columbia livia) sulle rupi ove sogliono nidificare; talvolta rasenta gli isolotti, oppure si insinua in un dedalo dal quale si direbbe non possa più uscire. Lo spettacolo è svariato: ora scogli emergenti tutti verdi di vegetazione, ora rupi nude a picco, ora massi rocciosi di forme assai bizzarre. La brezza, porta fino a noi quel profumo caratteristico che la nostra gentile compagna chiama, con felice espressione, odore di Sardegna e che è dovuto specialmente al Cistus monspeliensis il Murdegu dei Sardi, pianta che forma, insieme col Lentisco, l’elemento essenziale della macchia.

L’arrivo alla Maddalena è alle 7.45 del giorno 15 e la fermata è abbastanza lunga da permetterci una giterella a terra fuori dell’abitato e di inaugurare le nostre raccolte in territorio sardo.

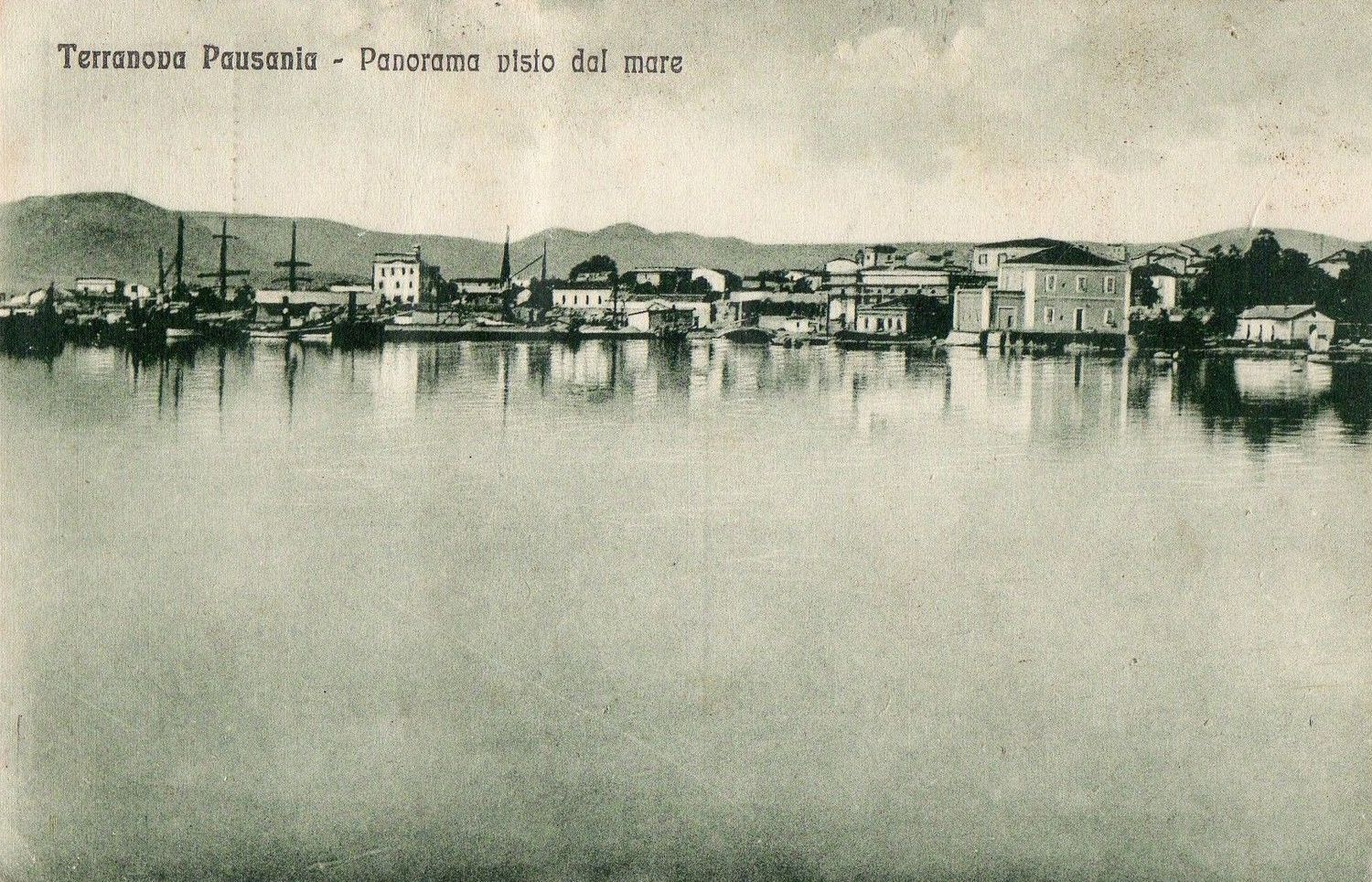

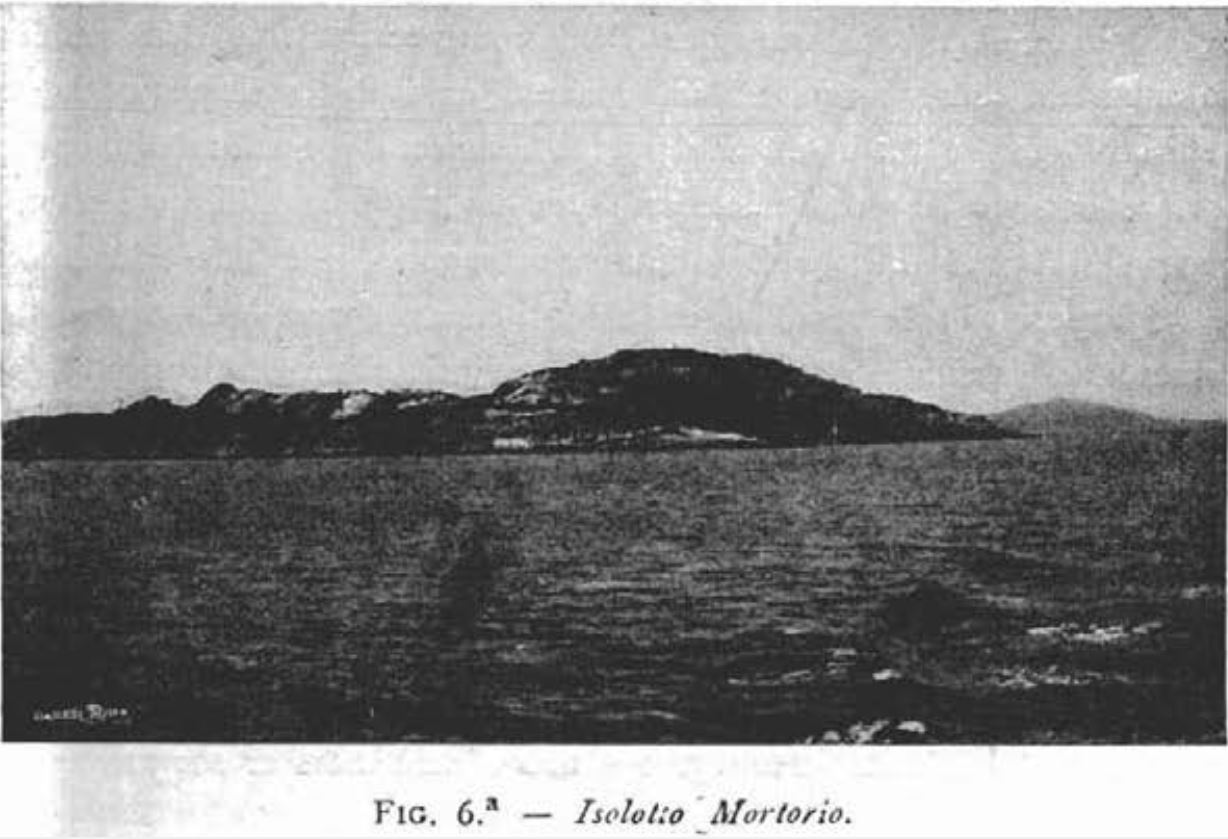

Si salpa alle 10.15 per Terranova ed il tempo sempre buono ci permette di osservare in pace la configurazione delle coste ed i numerosi scogli ed isolotti, alcuni dei quali abbastanza grandi, hanno un nome, come per es. di Soffi, di Mortorio[1], dei Porri ecc.

Il dottore è in ammirazione e gli altri della comitiva, benché non nuovi a questo spettacolo, non possono assistervi indifferenti; una riflessione però cade sul mio entusiasmo come una doccia fredda: chi sa quanti tesori reconditi in questi umili frammenti di terra emersa, battuti dalle onde, e quanti preziosi elementi per lo studioso delle flore e delle faune insulari! E come mai questo genere di ricerche, tanto simpatico e tanto interessante, trova nel nostro paese cosi pochi cultori?

[1] Questo nome poco gaio pare derivi dal fatto che in tempi remoti si rinvenne su questo isolotto una quantità di ossa umane, ivi accumulate in seguito ad una vittoria riportata dai Genovesi in quei paraggi.

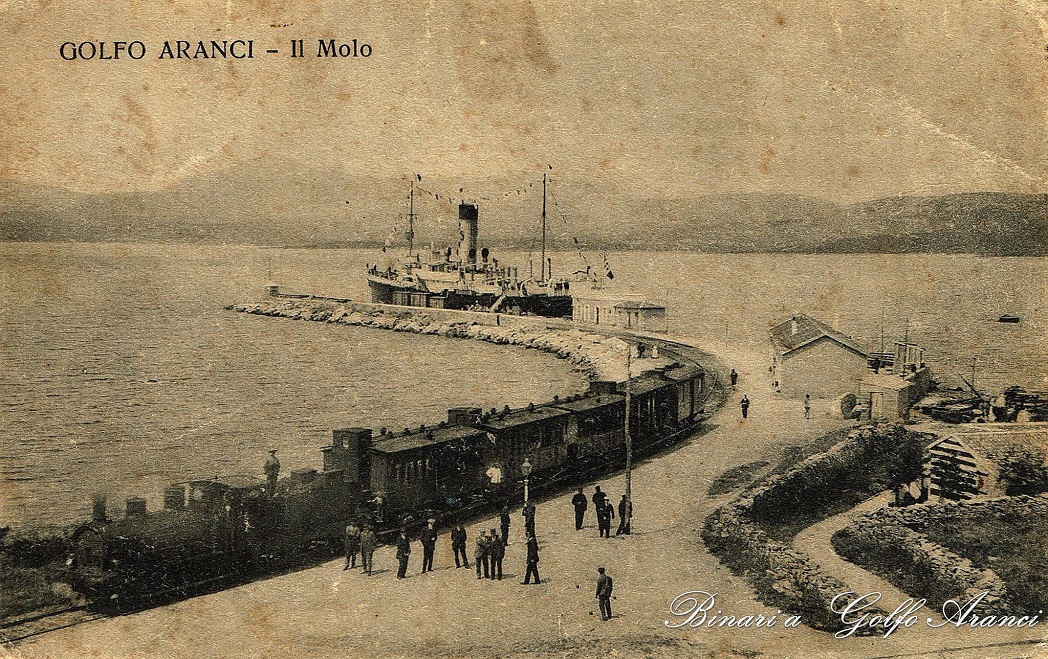

SECONDA TAPPA. GOLFO ARANCI

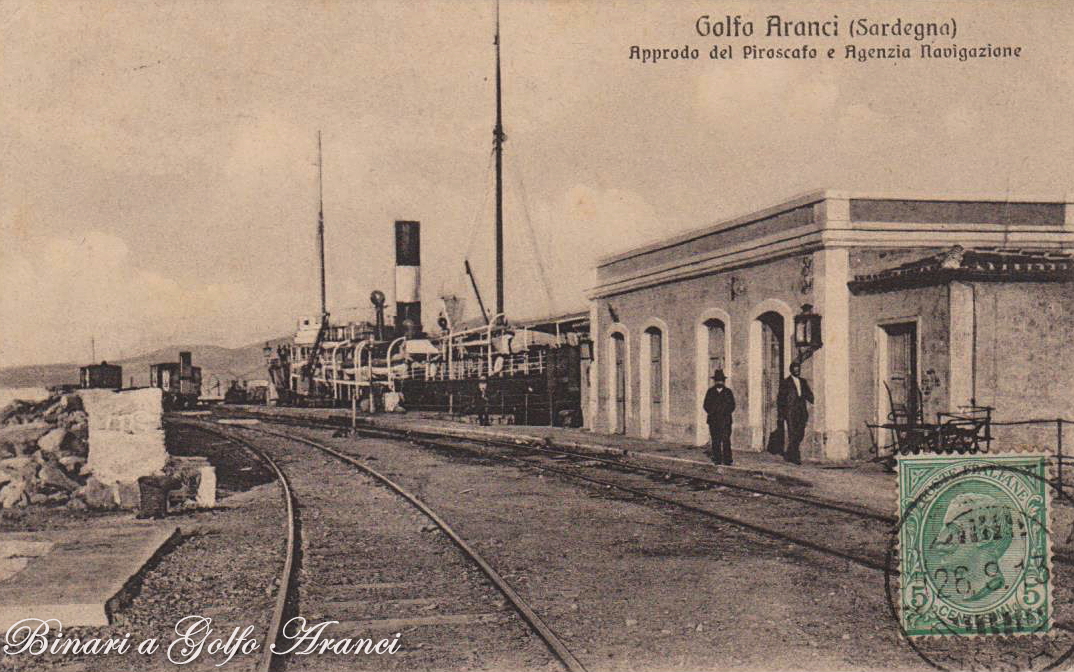

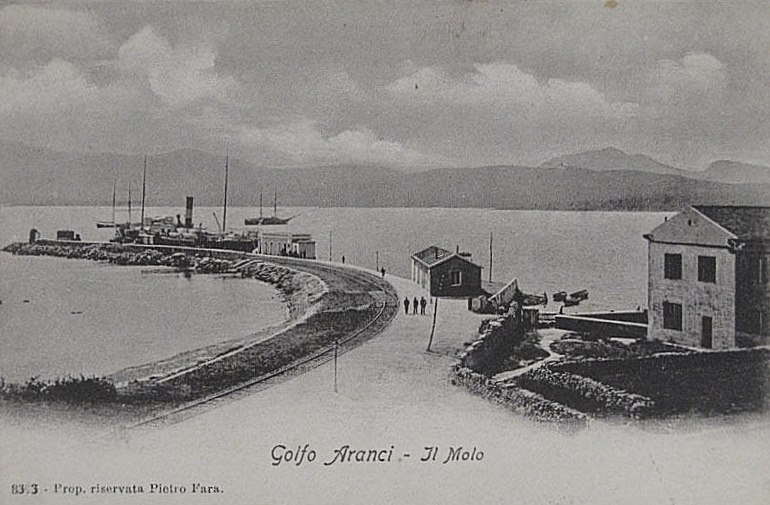

Alle 13.20 diamo fondo a Terranova per le solite operazioni di scarico e ne ripartiamo alle 15.20 per raggiungere Golfo Aranci nostra ultima destinazione, alle 16.15.

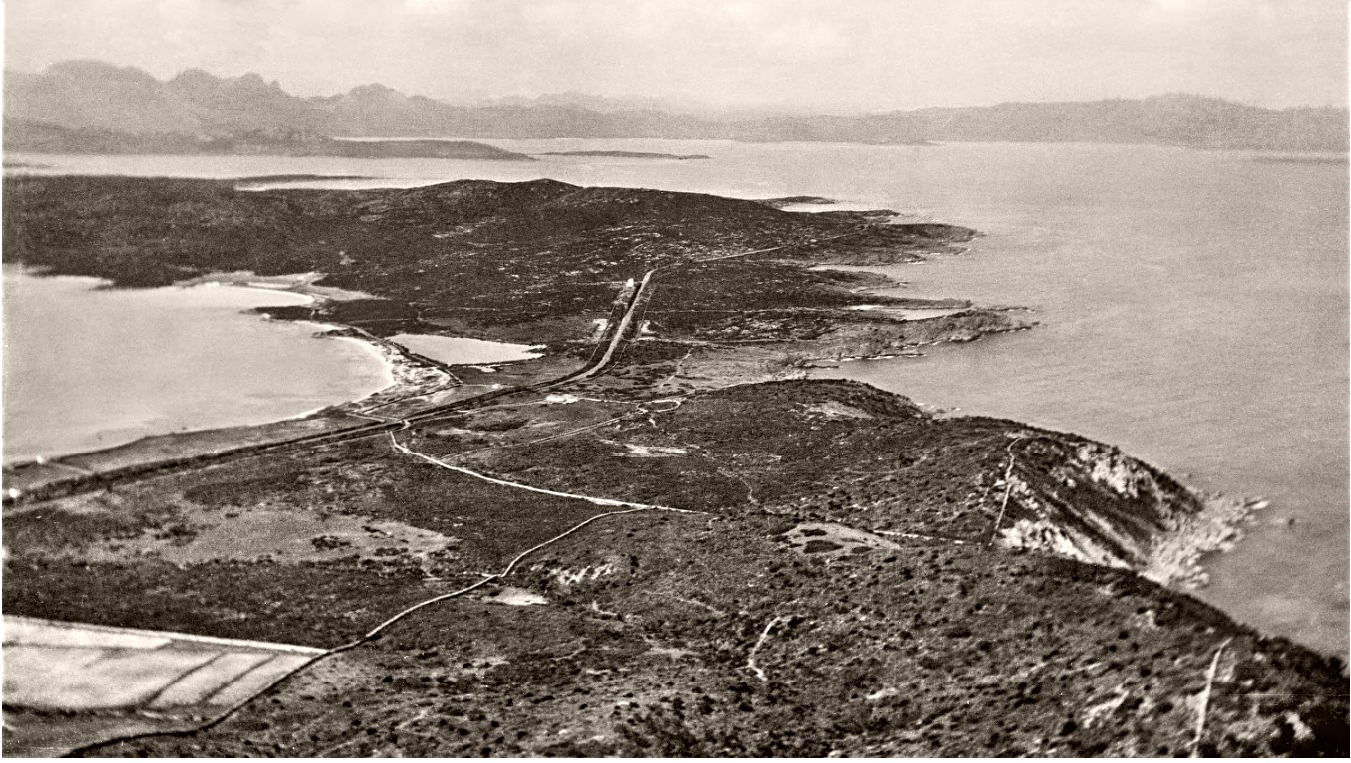

Vedo Golfo Aranci per la seconda volta e il panorama come si presenta all’approdo, non mi sembra dei più gai. Sono colline basse, coperte di macchia, con rari esempi di olivastri che raggiungono dimensioni di albero a grosso fusto. La monotonia del paesaggio è rotta alquanto da sa Rocca rubia (la Rocca rossa), collina più alta, rivestita di fitta macchia fino alla base di certe rupi tagliate a picco, abbastanza pittoresche.

È curioso il nome di Golfo degli Aranci assegnato ad una terra ove essi mancano, mentre in molti altri punti dell’isola abbondano e prosperano tanto rigogliosi da formare quasi foresta, come sarebbe quella rinomata di Milis; una pianta che si tentò di collocarvi, rimane ora con pochi fuscelli secchi a rappresentare da sola l’orto delle Esperidi[1].

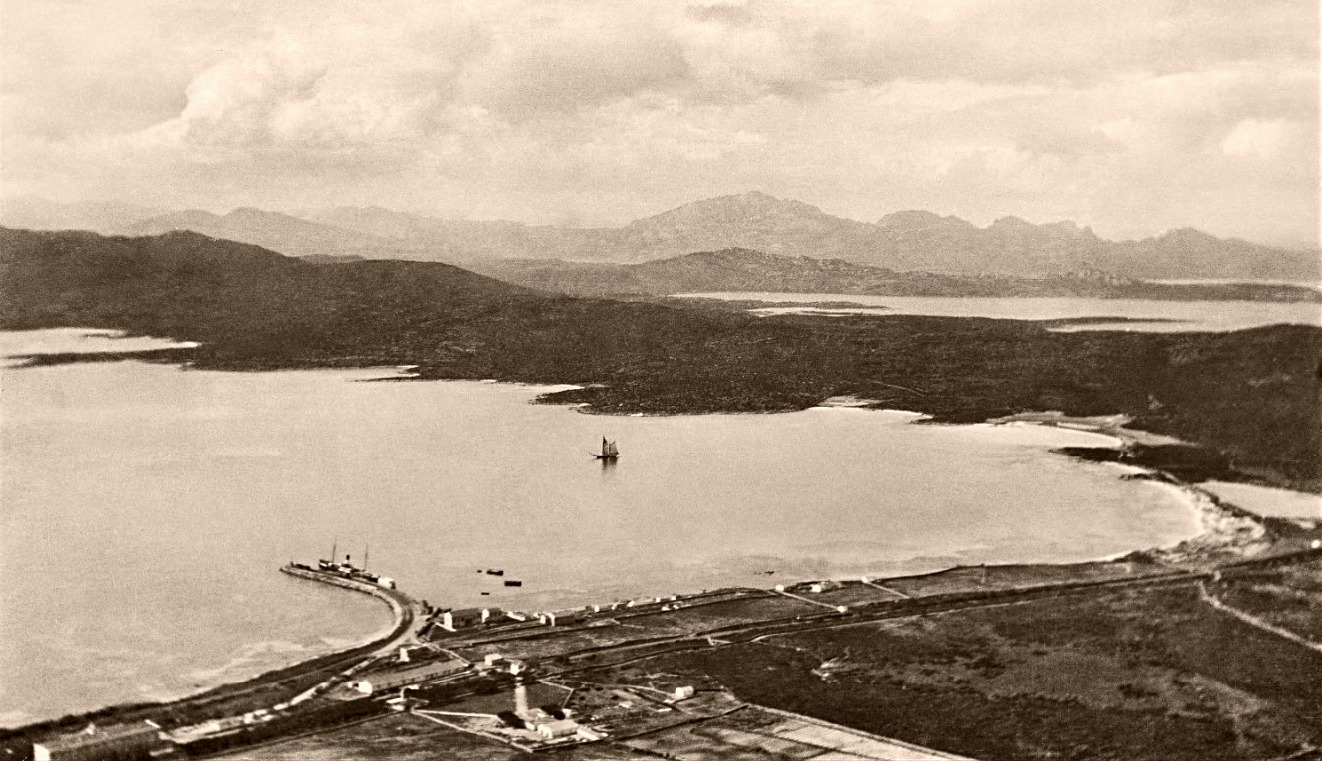

L’abitato si compone di poche casette, che servono per gli uffici di posta, di dogana e della Navigazione Generale Italiana, schierate sulla gettata a cui si ormeggiano i postali che fanno il servizio settimanale della costa orientale e quelli giornalieri della linea Civitavecchia-Golfo Aranci; di altre scarse casupole per abitazioni e infine del più grande fabbricato che serve ad un tempo di stazione ferroviaria e di albergo.

Percorsa la gettata, si entra, dopo pochi passi, in un viale grande per cui si accede alla stazione della ferrovia, fiancheggiato da piante, parte esotiche, parte indigene. Le prime sono principalmente arbusti di acacie a fillodi, ricche di bellissimi grappoli di fiori gialli; ai loro piedi il Mesenbrianthemum acinaciforme spicca coi suoi larghi fiori stellati di un rosso vivace. Crescono spontanee sotto le Acacie la Pinardia coronaria, l’elegante Cistus albidus dai larghi fiori rosei, la Bartsia trixago (var. versicolor) dalle corolle bianche e rosee ed altre specie più o meno appariscenti. Tanto rigoglio di fiori in questa stagione, con tanta varietà e vivacità di tinte, sembra una vera festa della natura.

L’albergo, a dir vero, per un luogo quasi disabitato come è Golfo Aranci, è superiore alla mia aspettazione; le camere sono grandi e pulite, il servizio è buono, i prezzi moderati e gli albergatori gentili e premurosi. Appunto per queste ragioni, mi domando perchè Golfo Aranci, collegato con Civitavecchia da un servizio giornaliero regolare di piroscafi, che lo ravvicinano al continente più di qualunque altro punto della Sardegna, non potrebbe diventare, come Porto S. Stefano, o come l’isola del Giglio, una buona e tranquilla stazione balnearia.

[1] In un libro abbastanza voluminoso, intitolato Sardegna e Corsica di Carlo Corbetta (Milano 1877) leggo con sorpresa, a pag. 243: «uscendo dalla stretta imboccatura di esso (il porto di Terranova) al mare, si trova a sinistra quello amenissimo degli Aranci così chiamato poichè assai bene vi prosperano codesti agrumi». L’autore dello stesso libro, dopo aver lungamente parlato dei Nuraghe esponendo le differenti opinioni degli studiosi intorno all’uso di questi strani monumenti, finisce col dire (pag. 177): «io però, profano alla paleontologia (!), lascio ai dotti le loro disquisizioni, nè mi perito ad emettere pareri e in proposito». Non parlo degli Eucalyptus americani, dell’asserzione che in Sardegna non vi sono «insetti singolari né speciali all’isola»; né di tanti altri errori od inesattezze.

A proposito d’amenità, mi torna in mente un’altra opera stampata in un’edizione piuttosto pomposa e ricca di tavole nere e colorate, che ha per titolo: La Sardaigne à vol d’oiseau en 1882. Son histoire, ses moeurs, sa géologit, ses richesses métallirères et ses productions de toute sorte, par le Baron Roissard de Bellet, Paris 1884. L’autore, come risulta dal titolo, si occupa anche delle produzioni dell’isola, e le fa conoscere in una serie di tabelle (pag. 28 a 33). In queste tabelle, nella colonna 1 «Nature des principaux produìts», è ripetuta in più luoghi la parola sucre […] Senza dubbio l’autore ha creduto che sughero fosse la stessa cosa che zucchero e lo ha tradotto coreggiosamente in sucre! Tutto sommato mi pare che un viaggio di esplorazione attraverso a certa bibliografia sarda potrebbe essere indicato nei giorni di malumore.

Fin dal primo giorno del nostro arrivo, profittiamo del poco tempo che ci rimane prima dell’imbrunire per cominciare le nostre ricerche.

Dodero riprende la guida che gli ha servito gli anni precedenti, Tomaso Derosas, uomo fidato ed intelligente, già molto esperto nella raccolta degli insetti e che merita d’essere raccomandato ai naturalisti che vogliano esplorare l’isola; io, dietro parere dello stesso Derosas, prendo a mio aiuto un bravo giovanotto che risponde al nome alquanto ampolloso di Palloni (Apollonia). Potendoci allontanare di poco, ci contentiamo di seguire il littorale e ivi colgo, collo stesso entusiasmo come se per me fossero nuove, le comuni, ma sempre interessanti, piante delle arene marittime; continuando poi ad avanzarci a S.O. dello scalo, troviamo certe piccole paludi che richiedono una sosta, sia per cercarvi insetti, sia per vedere se fra le erbe delle sponde vi siano raganelle per il prof. Parona dell’Università di Genova, che sta occupandosi delle variazioni individuali di questo batrace in rapporto alla sua distribuzione geografica[1].

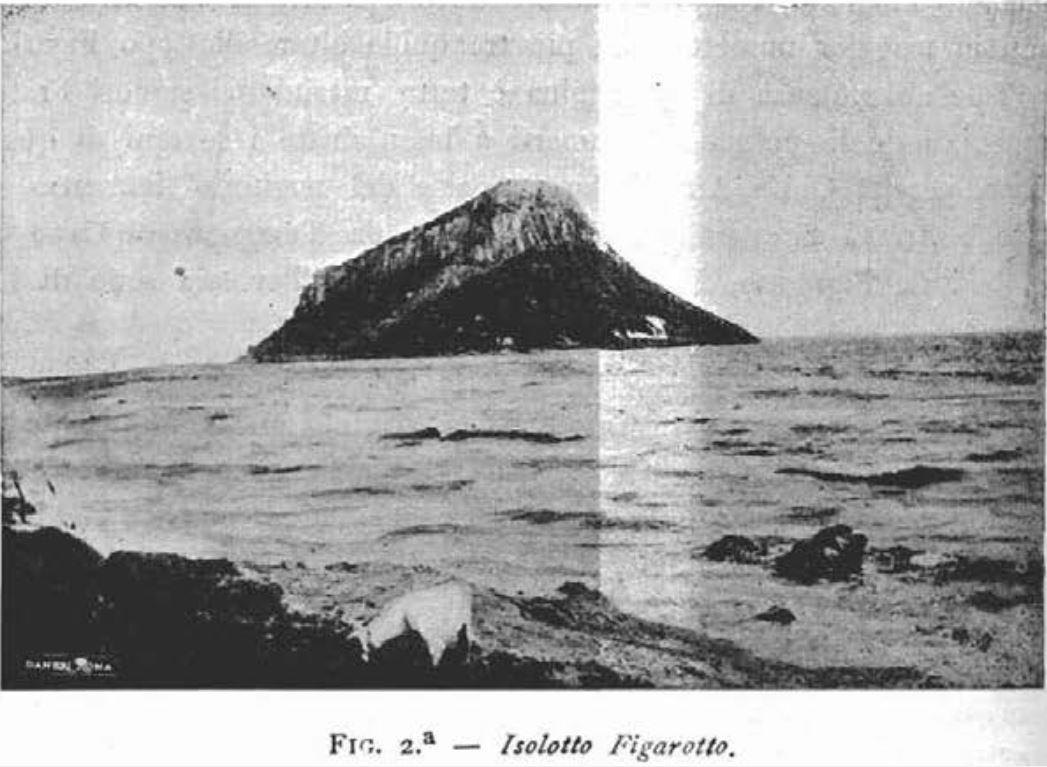

Il giorno 16 è pure dedicato ai dintorni di Golfo Aranci. Partiti di buon mattino, dopo aver percorso un breve tratto della linea ferroviaria verso est, ci troviamo tosto sul littorale, ove, esposta alle onde del mare, è la casupola della guida Derosas, che non potrò dimenticare avendomi questi indicato nei suoi dintorni immediati, in mezzo ad umili erbe, una magnifica pianta, la Caruelia arabica, che raccolsi così per la prima volta e che, secondo le indicazioni degli autori, avrei piuttosto dovuto incontrare sul vicinissimo Figarotto.

[1] […] Fra i professori Universitarii, che pel loro ufficio hanno soggiornato in Sardegna, il Parona si è occupato più di tutti della zoologia dell’isola; ne fanno fede le memorie che egli ha riunito in un volume, intitolato: «Materiali per lo studio della Fauna della Sardegna» raccolti dal Prof. Corrado Parona 1881-83.

Alla schiera degli illustratori della fauna sarda appartiene anche il dottore Paolo Magretii, che ha pubblicato in parecchi pregevoli lavori i risultati delle sue escursioni zoologiche nell’isola.

Lungo la via che conduce a Cala Moresca osservo e raccolgo molte piante, ora in piena fioritura e faccio ampia provvista di Hedysarum capitatum, leguminosa elegante pei suoi fiori e pei curiosi frutti coperti di aculei uncinati.

A Cala Moresca, piccolo seno, ove danno fondo alcune barche di pescatori napoletani, sono sorpreso dall’abbondanza del Pancralium illyricum, splendida Amarillidea, che io avevo osservato una sola volta in pochissimi esemplari, lungi dal mare presso la miniera di Giovanni Bonu, nel Sarrabus, e che è molto più imponente dell’altra specie (P. maritimum), il gentile e odoroso giglio marino, tanto comune nelle sabbie delle nostre riviere. Il luogo pare adatto alle mie ricerche e mi vi trattengo, mentre i miei compagni proseguono per Capo Figari e per la grotta di Sosturittas, coll’intenzione di raccogliervi il Troglorhynchus Doderoi, coleottero nuovo scopertovi l’anno precedente dalla guida Derosas.

Questa che io chiamo grotta, è, in verità, piuttosto una spaccatura verticale, che in un punto fu ostruita da frammenti di roccia precipitati dall’alto; ma vi sono in Sardegna vere grotte, profonde, completamente oscure, scavate in terreni calcari, umide, dotate insomma di tutte le condizioni necessarie alla vita degli artropodi cavernicoli. In queste non comprendo quelle situate sul littorale e in immediata comunicazione col mare (grotta di Nettuno a Alghero, grotta dei Colombi a Cagliari ecc.), perché esse, per quanto ci consta fino ad oggi, riguardo agli insetti ciechi sono affatto negative. Una nota caratteristica della fauna delle caverne in Sardegna è la mancanza del genere Anophtalmus; vi si sono invece trovati, fra i coleotteri, le Bathyscia[1] e pochi altri generi che nominerò nella seguente tabella, nella quale sono indicate delle grotte sarde solo quelle finora esplorate da entomologi. Per conto mio non conosco che la caverna «de su marmori» (del marmo) presso Ulassai, ove nel 1871 ha avuto il piacere di scoprire il primo campione della speleofauna sarda; perciò i dati che riporto li devo all’inesauribile cortesia dell’amico Dodero, che anche allo studio della speleoentomologia italiana ha concorso più di qualunque altro. […]

L’ottimo cav. Lostia di S. Sofia mi informa gentilmente della presenza di grotte a Terranova, a Orgosolo e Oliena nel Nuorese, e sul versante occidentale del monte Ferru. […]

Citerò anche le grotte di Nurentulu, presso Gadoni e di Monte Maggiore, presso Monteleone, che trovo indicate nelle opere monumentali del Lamarmora. Questi ne descrive varie altre, naturali o artificiali, ma esse sono trattate dall’autore soltanto dal punto di vista geologico od archeologico, e ai suoi tempi si ignorava che vi fossero in Italia caverne che ospitassero insetti ciechi. E giacchè ho avuto l’occasione di nominare il Lamarmora, voglio porgere un voto di plauso al Club alpino sardo, che deliberava, con felice pensiero, di dedicargli il rifugio eretto sulla più alta delle vette dell’isola, una di quelle su cui questo sommo illustratore della Sardegna eseguiva le sue operazioni geodetiche[2]. […]

Secondo il nostro programma, il giorno 17 dovrebbe essere impiegato nella gita al Figarotto, ma il vento violentissimo ed il mare agitato vi si oppongono; perciò siamo costretti a rintanarci nell’albergo, contentandoci di qualche breve sortita nei momenti in cui le raffiche diminuiscono qualche poco di intensità.

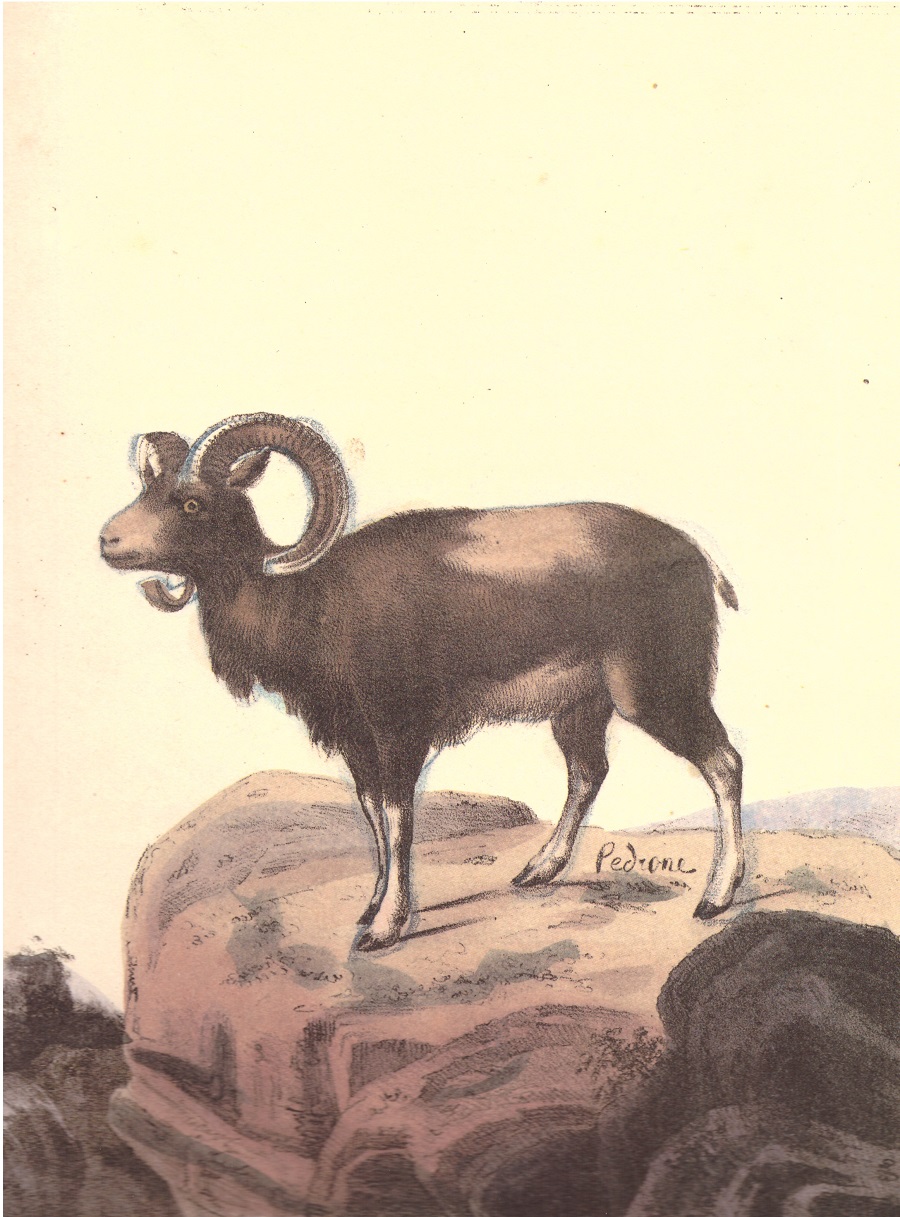

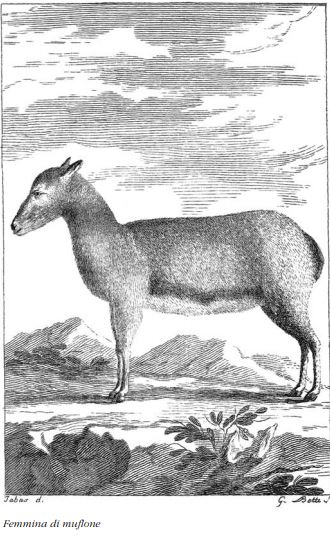

Profittiamo della prigionia inaspettata per lavorare alle nostre raccolte e mentre sono intento a far cartellini per le mie piante, un «vieni presto» dell’amico Dodero mi fa correre in fretta alla finestra, rivolta verso la macchia, e ho la gioia di assistere alla sfilata di un branco di mufloni saltellanti allegramente in mezzo ai lentischi. In quell’istante quasi mi riconciliai col vento odioso che ci aveva trattenuti a casa. Infatti il poter osservare, comodamente da una finestra, una così rara selvaggina, in piena libertà, non è spettacolo concesso a molti. Per me poi l’emozione era tanto più viva, perchè questi animali li aveva veduti una sola volta a grande distanza, e in piccolo numero, quando nel 1871 mi trovavo sui monti presso Correboi. Dallo stesso posto ho potuto in seguito godermi più d’ una volta la vista di branchi di cinghiali, ivi più comuni ancora dei muffloni che stanno ritirati in maggior numero sulle più tranquille alture di Capo Figari.

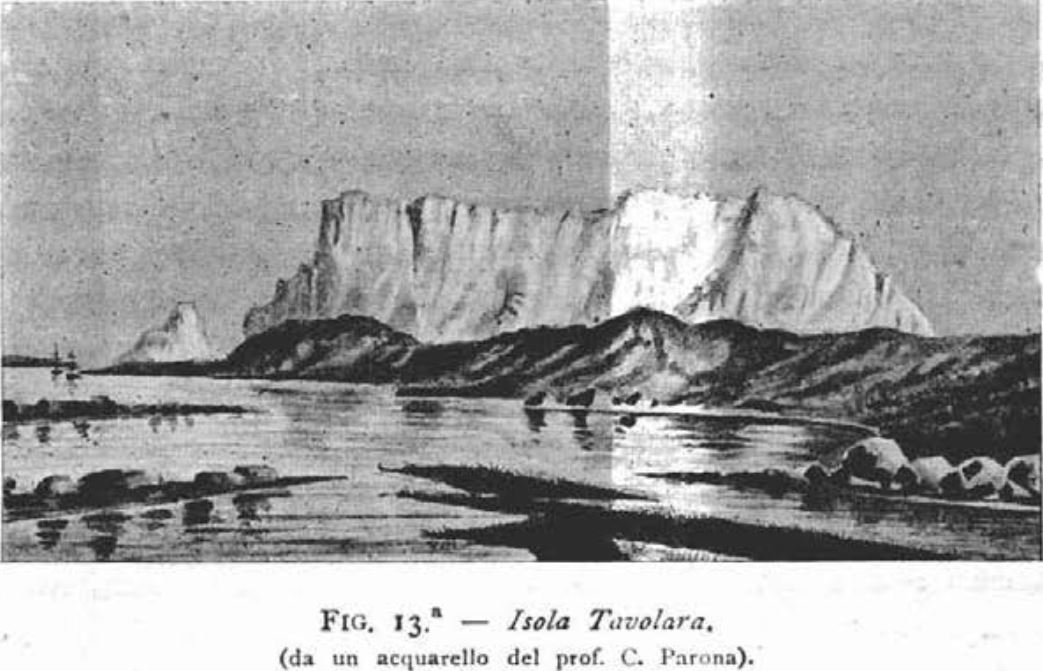

Tale abbondanza di selvaggina è tutto merito dei signori Fratelli Tamponi, i quali possono chiamarsi a buon dritto i sovrani di questa regione, perchè Golfo Aranci, buona parte del territorio immenso che da Golfo Aranci si estende a Terranova e da Terranova al Capo Ceraso, le isole Figarotto, Molara e porzione della Tavolara sono di loro proprietà.

Sono noti casi di specie d’ animali che, perseguitati dall’ uomo, hanno finito per estinguersi. Ciò sarebbe accaduto anche al bisonte europeo, ora confinato nelle foreste della Lituania, se non avesse avuto la protezione dello Czar della Russia. Lo stambecco, una volta abbondante in tutta la catena delle Alpi e oggi limitato alla valle d’Aosta sarebbe pure totalmente scomparso e deve la sua salvezza al Re Vittorio Emanuele II ed ai suoi successori. Il camoscio degli Abruzzi, che appartiene ad una distinta razza locale, è ridotto ormai a pochi individui e presto sarebbe distrutto se l’attuale nostro Re non vi avesse provveduto, riservandosene la caccia.

Anche il mufflone, come altri grossi mammiferi attivamente inseguiti dai cacciatori, va diventando raro, e sarebbe destinato esso pure a scomparire in un’epoca più o meno lontana, se non trovasse un’efficace protezione nel saggio divisamento adottato dai signori Tamponi, di proibirne la caccia nei loro terreni. Parecchie centinaia di questi bellissimi campioni della stirpe ovina sono ora confinati sul Capo Figari, ove trovano pascolo abbondante e, non disturbati, possono moltiplicarsi rapidamente. Il luogo non potrebbe essere più adatto, perchè questo promontorio è separato dal resto dell’isola da uno stretto istmo, che, essendo sede della stazione ferroviaria e delle abitazioni che costituiscono la piccola borgata di Golfo Aranci, è raro offra via di scampo ai timidi prigionieri. I signori Tamponi hanno pure avuto l’idea molto lodevole di farne portare nel vicino Figarotto alcune coppie, che vi si sono già riprodotte.

Uno dei fratelli Tamponi, il cav. Giovanni Battista, rappresenta in Golfo Aranci la Società di Navigazione Generale Italiana e vi risiede quasi tutto l’anno, abitando una graziosa palazzina ad un solo piano, situata in mezzo alla macchia.

[1] Anche in Sardegna, come sul continente, vi sono delle categorie dì Bathyscia, cioè quelle esclusive delle grotte e quelle che vivono all’aperto sotto le grosse pietre, fra i detriti o nei muschi; alcune di queste solo occasionalmente si trovano anche nelle caverne. Alla seconda categoria spelta la B. Damryi, che rammenta col suo nome un entomologo francese, il sig. Damry, recentemente mancato alla scienza, il quale, durante un lungo soggiorno nella provincia di Sassari, si è occupato, con passione e con proficui risultati, della raccolta e dello studio dei coleotteri dell’isola.

[2] Il rifugio Alberto Lamannora, sul Monte Gennargentu, fu inaugurato il 22 settembre 1901. Il motto: «parvum rnagnae gloriae monumentum» non sarebbe stato fuori di proposito. Alberto Lamarmora fece la prima ascensione del Gennargentu nel luglio del 1822, allo scopo di misurarne l’altitudine col barometro e prima ancora che egli avesse l’idea di costruire la carta dell’isola.

Il dottore Figini, cacciatore appassionato, muore dalla voglia di ammazzare un Mufflone; a me sta a cuore di averne uno giovane da unire al superbo paio di adulti che figura nella collezione del Museo Civico di Genova, e per appagare i nostri desiderii ci presentiamo al cav. G.[iovanni] B.[attista] Tamponi con una commendatizia del Direttore Compartimentale della Navigazione Generale Italiana, il comm. Agostino Crespi.

Come ci aspettavamo, siamo accolti con squisita cortesia e ci vien favorito, oltre al permesso di cacciare il mufflone, anche una scorta per agevolare l’impresa venatoria.

La mattina del 18 il tempo pare meno avverso; il vento è diminuito e il mare si è abbonacciato; per cui, anche considerando la breve distanza fra lo scalo e l’isolotto[1], ci decidiamo per la partenza e in meno di mezz’ora, con una barca a remi, raggiungiamo la meta.

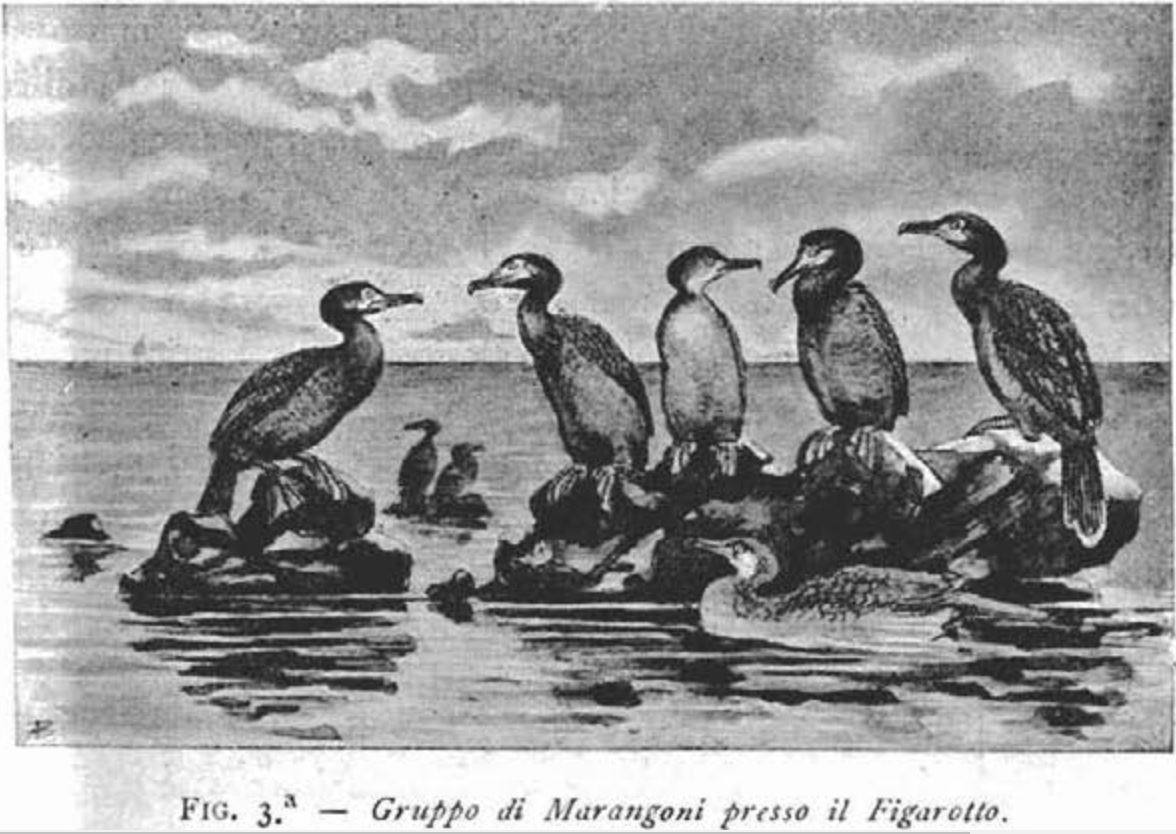

Approdando disturbiamo alcuni marangoni (Phalacrocorax) appollaiati sugli scogli presso la riva, che si tuffano tosto e in un momento ricompaiono da lontano mostrando a fior d’ acqua solo la testa serpentina.

Sbarcati in fretta ci mettiamo al lavoro; il dottore coi cacciatori del cav. Tamponi va in cerca della vittima, Dodero si appiatta a raccogliere terriccio da setacciare e la sua signora va battendo i cespugli per far piovere insetti nel largo ombrello rovesciato. Io mi affretto a raggiungere un piccolo lembo arenoso della costa, la quale è a picco quasi ovunque.

Attirato dalla simpatica fioritura della Matthiola tricuspidata; ma il mio incubo della giornata è la rara Succowia balearica, che dagli autori è registrata fra le specie del Figarotto. Questa pianta, insulare per eccellenza, è umile e delicata, con fiori gialli assai piccoli, ma si riconosce facilmente dal frutto caratteristico, a forma di becco con un ciuffo di aculei alla base. Vagando qua e là per vedere di ritrovarla, colgo cammin facendo altre specie e mentre sto chino a frugare fra i cespugli, un rumore insolito mi fa alzare il capo, e vedo a pochi passi da me alcuni muffloni che corrono spaventati in mezzo alla macchia; è il branco inseguito dai cacciatori. Poco dopo vediamo comparire il dottore gongolante di gioia e dietro a lui una delle guide con un muffloncino sulle spalle.

Intanto il vento si è rinfrescato assai e il mare è più mosso; avvicinandoci al punto di imbarco vediamo che la nostra barca dà di cozzo contro lo scoglio cui è legata; per cui non c’ è da rimanere indecisi, se non vogliamo perdere l’imbarcazione e rimanere sequestrati sul Figarotto come altrettanti Robinson Crusoè. In fretta ci imbarchiamo e per percorrere un minore tratto di mare, volgiamo la prora direttamente su Cala Moresca, ove arriviamo in breve, gloriosi della nostra preda, ma inaffiati dagli spruzzi marini.

Anche oggi adunque il tempo ha voluto contrariare i nostri piani. È vero che uno degli scopi è raggiunto, ma l’escursione è troncata sul bel principio ed io, fra le altre cose, rimango senza la sospirata Succowia.

Il resto della giornata è impiegato dal dottore e da me a preparare la pelle del mufflone, lavoro che facciamo nella casetta del Derosas piuttosto a disagio, ma con un certo entusiasmo tassidermico. Prese le opportune misure di lunghezza e di circonferenza in diversi punti sull’animale intero, cominciamo a spellarlo, operazione che va fatta con cautela se vogliamo che il preparatore che dovrà eseguire la montatura possa cavarsela bene e senza esercitare soverchia pazienza. Le difficoltà crescono quando, arrivando al capo, dobbiamo pensare a far uscire le corna da uno squarcio non troppo ampio; la spellatura delle orecchie e quella delle labbra, di cui bisogna rispettare scrupolosamente la mucosa, richiedono un lavoro lungo e delicato; ma ormai siamo alla fine. Una concia provvisoria con un miscuglio di allume usto e sal di cucina, assicura la conservazione della pelle, che viene spedita il giorno successivo, in pacco postale, al Museo Civico di Genova, ove oggi l’animale fa bella mostra di sè artisticamente montato da quella impareggiabile preparatrice che è la signorina Carolina De Negri.

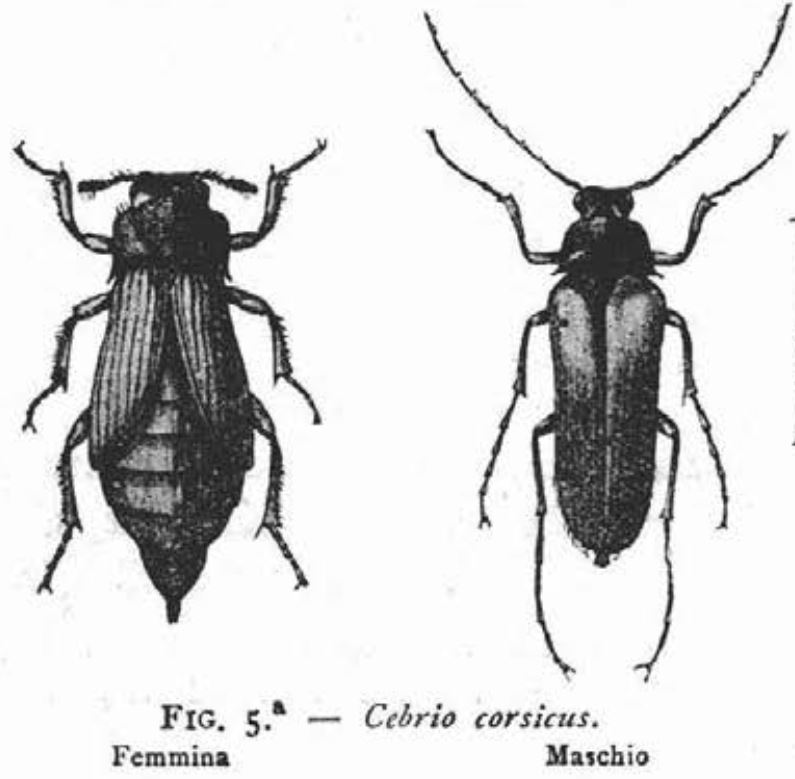

Il tempo continua ad esserci contrario e la pioggia, sotto forma di semplice acquazzone o di diluvio, si ostina a tenerci compagnia. Fossimo almeno in autunno I Allora avremmo la probabilità di fare una buona caccia di quei singolari Coleotteri che escono soltanto quando piove dirottamente. A Golfo Aranci infatti fu raccolto dalla guida Derosas, nel mese di ottobre, sotto un rovescio di pioggia, il Cebrio corsicus ed il C. varicolor. Sul finire di settembre del 1895 a me è accaduto, quando meno l’avrei pensato, di fare ampia provvista di Cebrio dubius, nei dintorni del lago di Bracciano, in provincia di Roma, dopo una violenta grandinata che in breve tempo aveva imbiancato tutto il paese. Però non tutti i Cebrio sono autunnali e legati al fenomeno della pioggia, perché vi sono specie primaverili che appaiono anche col bel tempo, come ad esempio il C. strictus, che Dodero e Lostia hanno raccolto a Cagliari, a Carloforte, a Musei e presso i Sette fratelli nel mese di Maggio.

Questi insetti presentano un marcato dimorfismo sessuale: il maschio ha le antenne lunghe e gli elitri sviluppati normalmente; la femmina ha le antenne molto corte, manca di ali ed ha gli elitri piccoli ed insufficienti a ricoprire l’addome grosso e rigonfio. I maschi sono più facili a trovarsi, perchè volano; le femmine s’incontrano molto raramente, perché stanno sempre sotterra e non lasciano sporgere dalla loro tana che l’estremità dell’addome. Se qualche volta s’incontra una femmina fuori del suo nascondiglio, vuol dire che è stata trascinata da pioggia torrenziale, oppure tratta via a forza dai numerosi maschi, che con brutale ardore si disputano accanitamente la sposa ambita. […]

[1] In alcune carte trovo Figarello invece di Figarotto; io ho adottato il nome con cui l’ho sentito più frequentemente chiamare a Golfo Aranci.

L’incostanza del tempo e soprattutto la temperatura assai bassa, relativamente alla stagione in cui siamo, ci fanno rinunciare alla parte più bella del nostro programma, cioè alla gita a Campeda. L’altopiano di Campeda, che è il punto più alto raggiunto dalla linea ferroviaria Golfo Aranci-Cagliari, si può chiamare un paradiso terrestre per gli entomologi, e vale la pena di nominare qualcuna delle tante specie interessanti e rarissime che vi furono scoperte in questi ultimi anni. […]

Nel programma da noi prestabilito doveva entrare come cosa probabile, una visita a qualcuno degli isolotti a Nord di Capo Figari (Is. di Soffi o di Mortorio, di cui la fauna e la flora, per quanto mi consta, non furono ancora investigate) e, come cosa certa, un’esplorazione in tutta regola della Tavolara; ma la persistenza del vento molesto e l’agitazione del mare ci obbligano a rimandarle a più tardi. Stabiliamo quindi di partire il giorno successivo alla volta di Tempio.

La giornata del 19 è occupata nei preparativi della partenza e in una escursione a Sa Rocca rubia. La salita fino alla base delle roccie a picco che coronano la collina non è lunga; ma se si smarriscono i sentieruoli tracciati nel folto della macchia intricatissima, è difficile cavarsela, perchè in mezzo ai lentischi ed ai cisti inermi abbonda la Calycotome villosa armata di potenti spine, e guai a chi vi rimane impigliato.

Fin da principio del nostro cammino mettiamo in scompiglio un branco di cinghiali preceduto da un vecchio maschio, che con ripetuti grugniti mostra il suo malumore per essere stato disturbato. Di tratto in tratto incontriamo qualche olivastro di dimensioni veramente insolite, non tanto per l’altezza, quanto per lo sviluppo straordinario del fusto.

Ve n’è maggior numero in alto presso le roccie nude e, mentre sotto la loro ombra mi metto a terra per porre in serbo le mie raccolte, mi cade l’occhio sopra una piantina che riconosco per la Succowia. All’intorno ne scorgo tosto altri esemplari e in un piccolo circuito mi riesce di farne in breve ampia raccolta. Non discendo prima di aver visitato le roccie, che mi procurano, fra le altre, due belle e graditissime specie, cioè la Brassica insularis e la Centaurea filiformis; e al ritorno, con sorpresa, ritrovo in quantità la Succowia, a poca distanza dall’albergo, in un piccolo tratto di terreno denudato, in mezzo alla macchia.

TERZA TAPPA. TEMPIO

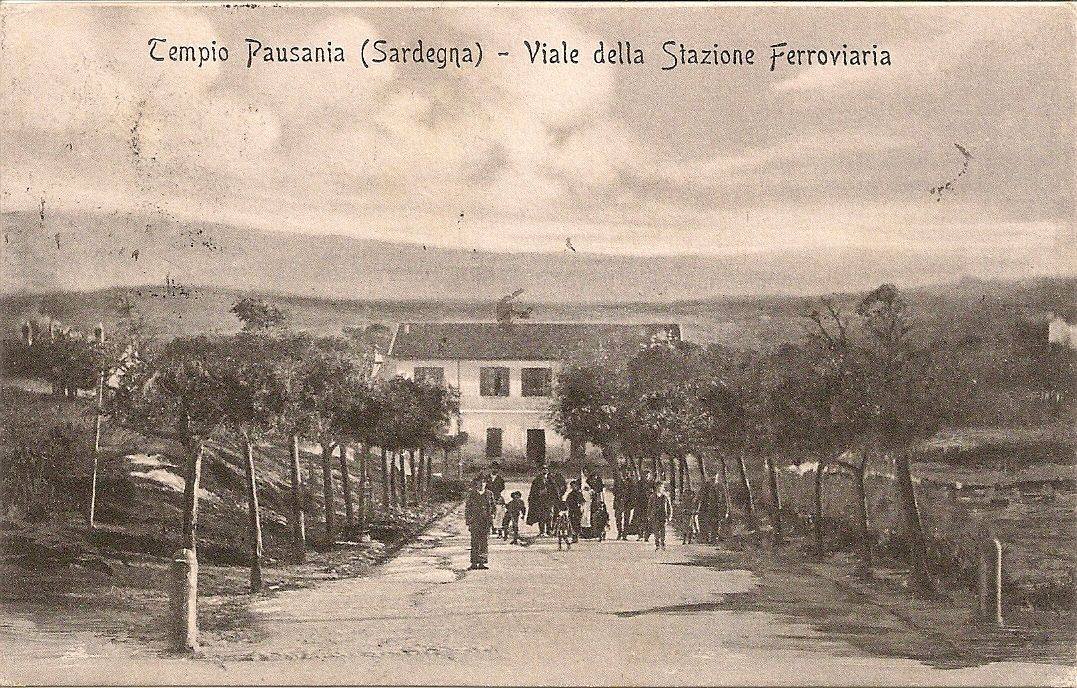

All’alba del 20 partiamo per Tempio, ove arriviamo alle 10.

Prima di allontanarci dall’albergo, abbiamo avuto cura di lasciarvi in deposito gli abiti di città e tutto ciò che poteva riescirci d’ingombro, limitandoci a portare con noi il puro necessario per un soggiorno di una settimana o poco più. I nostri bagagli quindi contengono, più che altro, materiale ed arnesi per le raccolte ed alcuni hanno farina ed aspetto insoliti, tanto da suscitare al nostro arrivo curiosi apprezzamenti da parte di alcuni Tempiesi. Vi è chi ci prende per saltimbanchi e chi sa quali spettacoli si aspetta da noi.

Intanto mentre dalla stazione ci incamminiamo attraverso alla città, siamo seguiti da un’orda di ragazzi che ci accompagnano alla porta dell’albergo. Lo stesso accade anche nei giorni seguenti; dagli usci delle botteghe e dalle finestre ci guardano tutti come bestie rare e non ci liberiamo dai curiosi se non quando abbiamo raggiunto l’aperta campagna. Questo però non ci sorprende, perchè sappiamo per esperienza che si ripete io tutti i piccoli centri ove l’arrivo dei forestieri non è cosa frequente.

Non si aspetti il lettore una descrizione di Tempio Pausania e dei suoi abitanti; prima di tutto perchè non ho competenza per farlo e poi perchè assorbito interamente dallo scopo della nostra gita e con tempo assai limitato, mi sarebbe stato impossibile occuparmi d’altro.

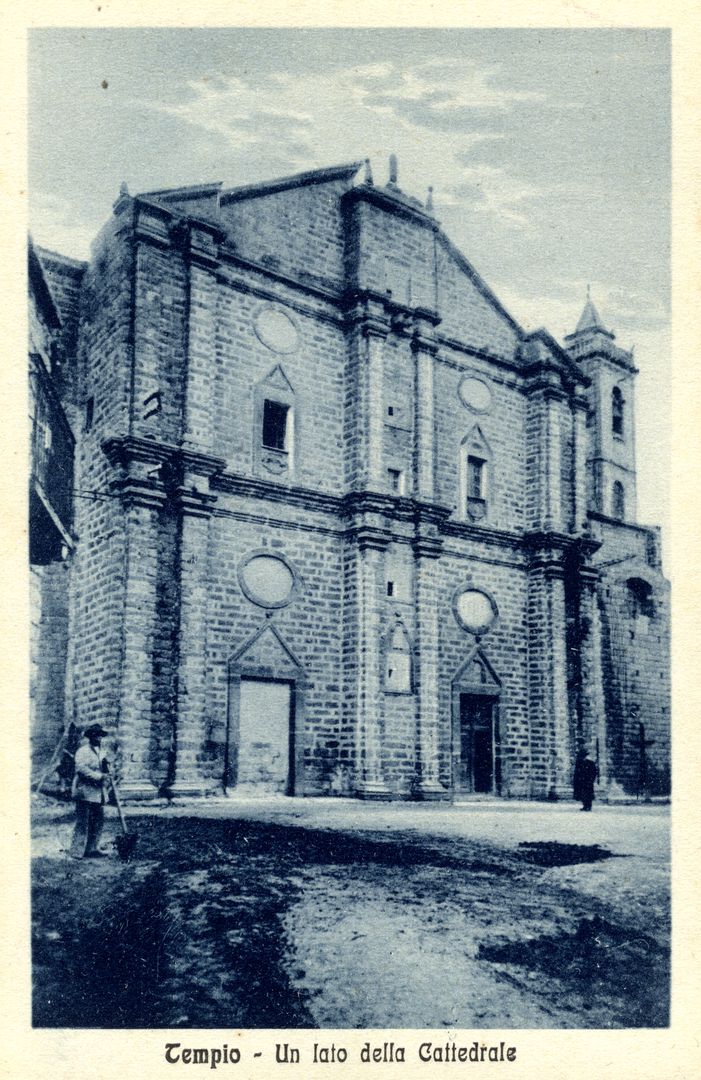

Anch’io ho notato in questa città la caratteristica delle case fabbrica e con pezzi di granito regolarmente squadrati e generalmente senza intonacatura, salvo qualche eccezione nelle vie principali. Costruita parimente in granito è S. Pietro, la cattedrale, dall’aspetto grave e massiccio.

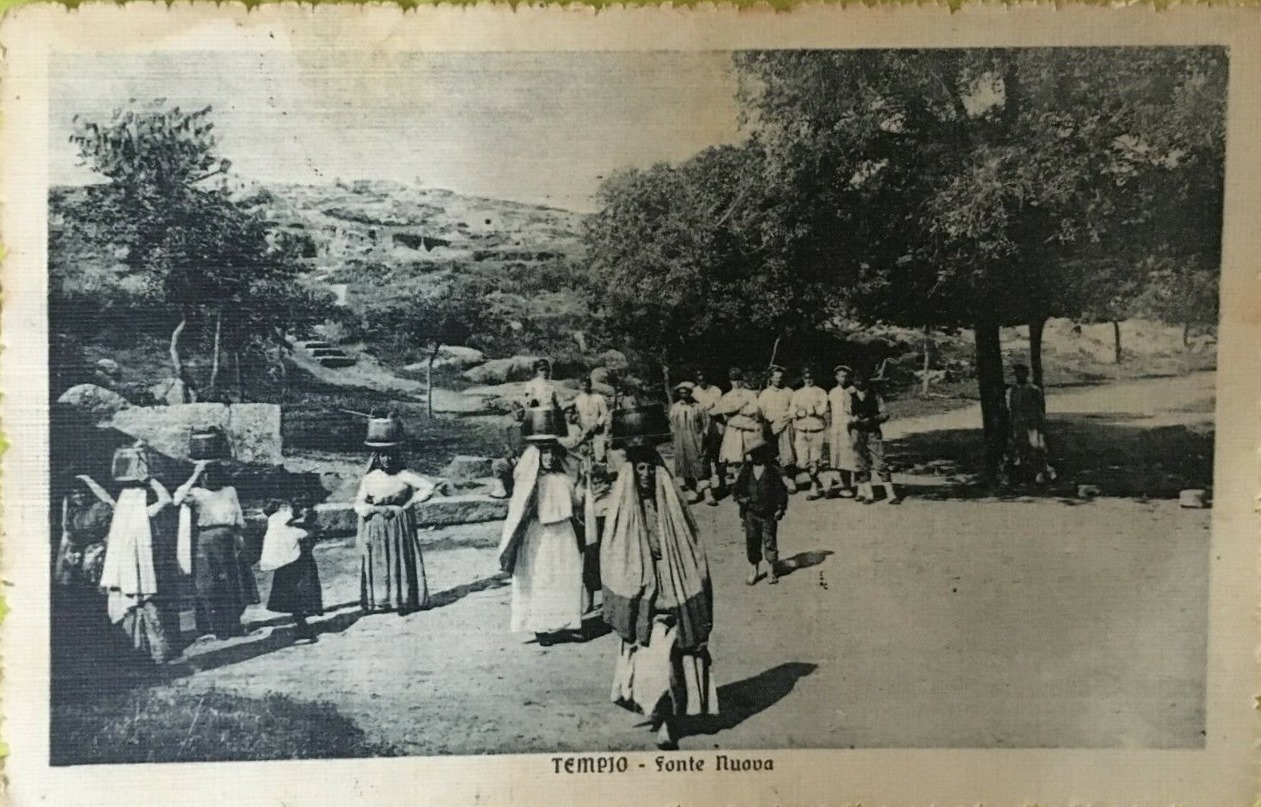

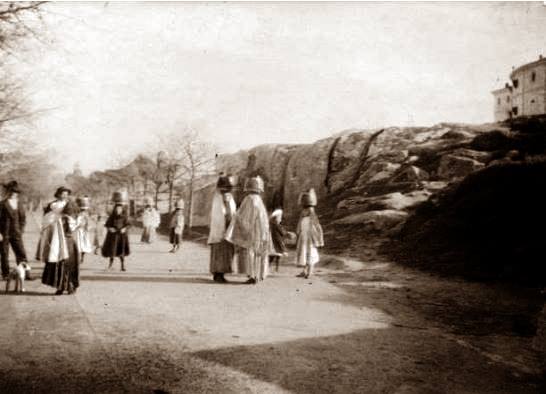

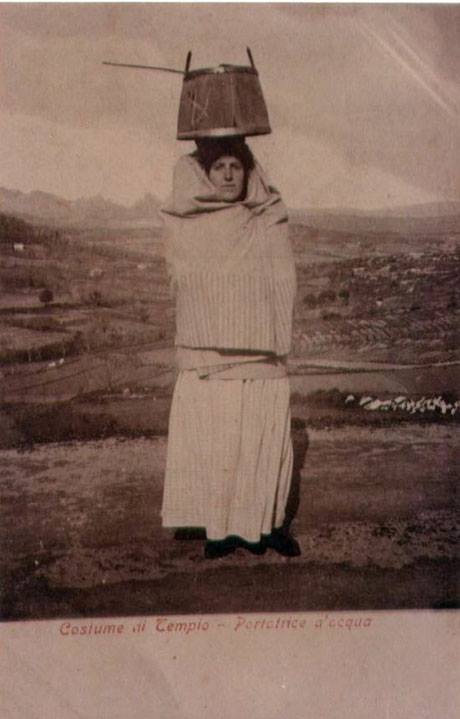

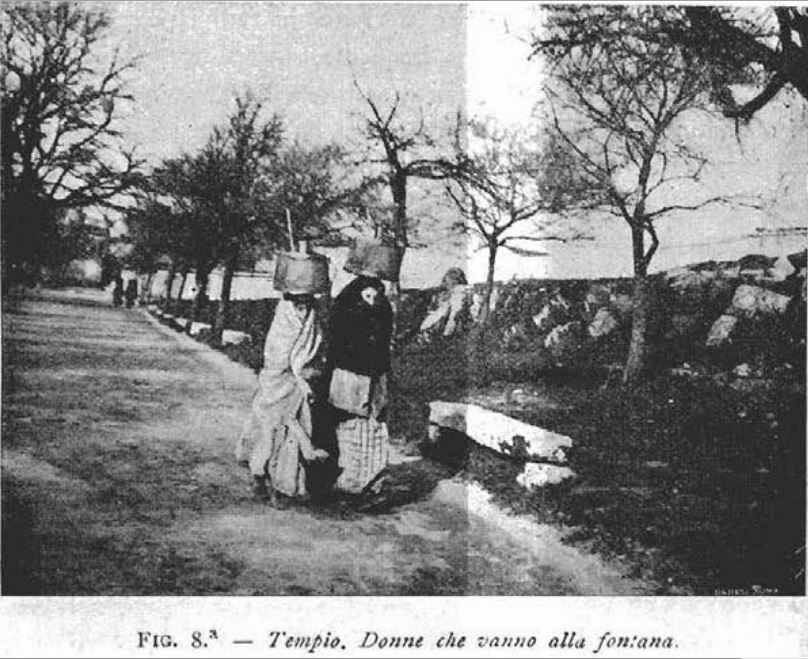

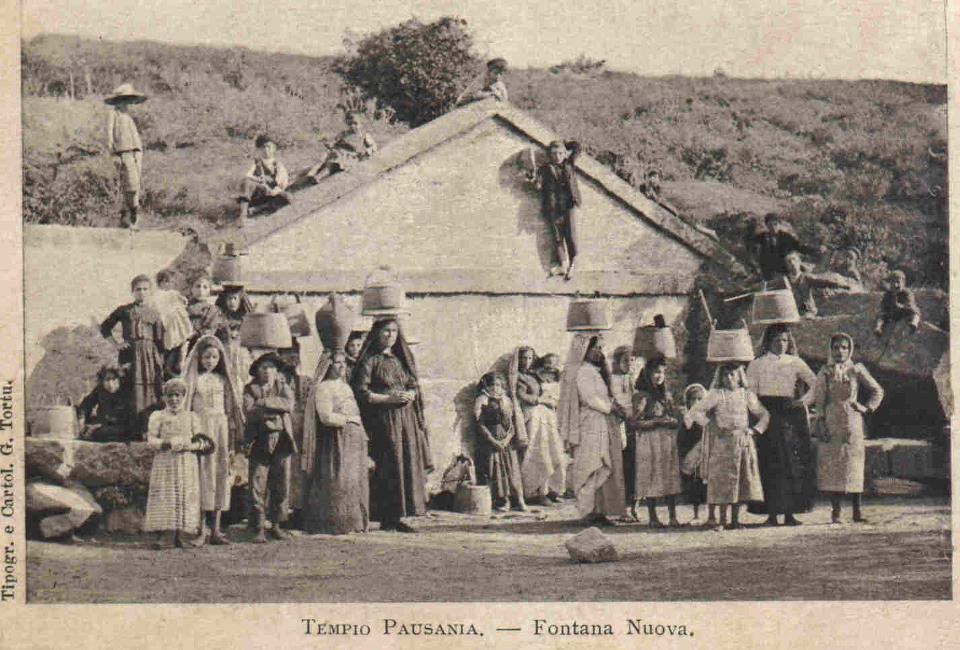

A chi ha girato qualche poco nell’isola, il costume delle donne Tempiesi non appare straordinario, nè per la forma, nè per le tinte; tuttavia è abbastanza curioso l’indumento con cui coprono le spalle ed il capo, nascondendovi la faccia, in modo da presentare un insieme alquanto orientale, soprattutto quando vanno alla fontana col loro secchio in testa. È una vera gonnella, che può essere di tessuti differenti, ma che per lo più e specialmente nelle più agiate, è di seta nera, ornata in fondo di una larga striscia a tinta vivace. Dentro i loro secchi a tronco di cono, solidi, ben costruiti, portano costantemente, quando vanno alla fontana, una singolare specie di mestola, che si compone di una coppa di sughero di forma cilindrica, cui è unito come manico un lungo bastoncino.

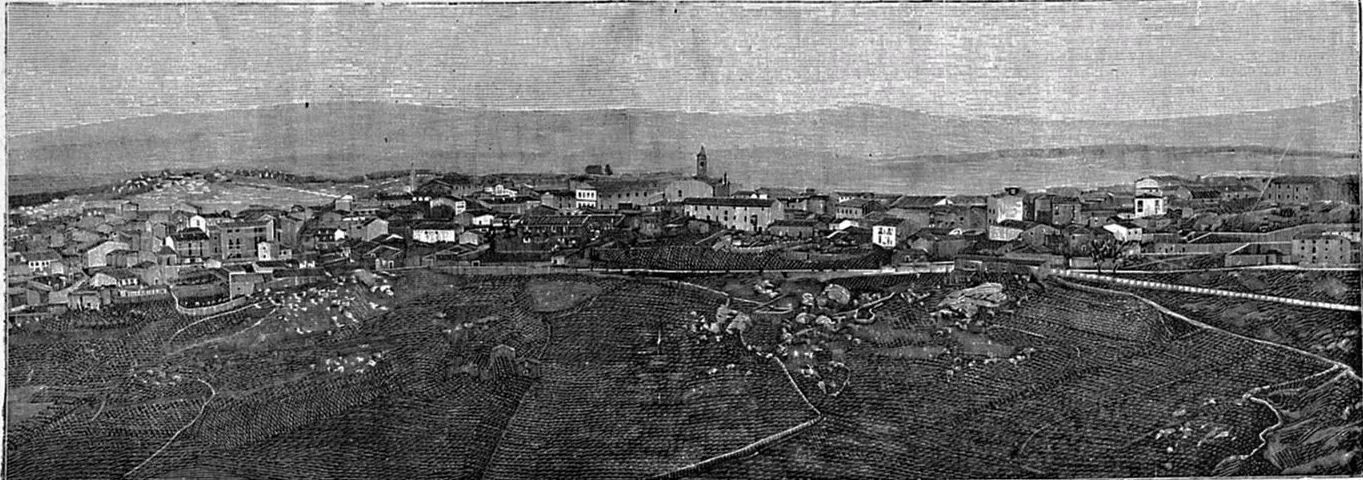

Tempio Pausania, situata sopra un’eminenza a 576 m. sul mare, è in amena posizione; uscendo dalla città dal lato di tramontana, il panorama che si presenta alla vista è abbellito dell’irta catena dei monti sopra Agius. Il clima è sano e fresco, e di questo ci accorgiamo anche noi, che pur troppo dobbiamo partecipare ad un ritorno inaspettato dell’inverno. Il peggio si è che siamo sovente perseguitati dalla pioggia, la quale manda a monte vari dei nostri progetti; ma per amore o per forza affrontiamo coraggiosamente le bizzarrie della stagione, volendo utilizzare nel miglior modo il nostro breve soggiorno in questo luogo.

Le nostre prime escursioni hanno per meta i dintorni ed investighiamo con buon risultato le sponde di un ruscelletto che la guida Derosas chiama Rio Mularza, ricche di acquitrini e di vegetazione variata. Per conto mio sono felicissimo di imbattermi nel Leucojum Hernandezii, amarillidea propria della Sardegna, e non è senza emozione che io raccolgo questa pianta, perchè essa mi rammenta tempi più lieti, quando in compagnia di Stephen Sommier e di un altro distinto botanico, il dott. Emilio Marcucci, troppo presto rapito alla scienza ed agli amici, percorremmo allegri i monti della Barbargia e raccoglievamo il Leucojum, insieme alla graziosa Borrago laxiflora e ad altre belle specie, nella foresta di Tacquisara, uno dei luoghi più incantevoli della Sardegna, ormai distrutto dalla mano vandalica degli speculatori[1].

E così fantasticando penso pure con amaro rimpianto ad altri due amici, il dott. Patrizio Gennari, professore di botanica nell’Università di Cagliari, nobile figura di modesto e valente scienziato ed il missionario Armand David, il quale, dopo aver contribuito alla conoscenza della flora e della fauna della Sardegna e della Liguria, compieva quella memorabile esplorazione della Cina e dell’Asia centrale che fruttava alla Storia Naturale tante e così meravigliose scoperte.

Non voglio enumerare tutte le piante raccolte durante questa prima passeggiata e mi limito a citare, come più importante, l’Orchis insularis, che fu descritta dal Sommier sopra esemplari dell’isola del Giglio.

Taccio degli insetti raccolti, per non opprimere il lettore con una lunga lista di nomi; dirò solo che anch’io ho preso parte alla gioia provata dall’amico Dodero nel cogliere una nuova specie di Aleuonota ed il Cathormiocerus hircus Desbr, e nel riprendere la Boecera nobilis Reitt, da lui scoperta gli anni precedenti presso Santadi ed il Bythinus argutus Reitt, incontrato pochi giorni prima a Golfo Aranci.

[1] Questa nostra escursione avvenuta nel 1872, è citata dal Barbey nel suo: «Florae Sardoae compendium. Catalogne raisonné des végétaux observés dans l’Ile de Sardaigne», (Lausanne 1884), in cui. l’autore non dimentica di accennare che in quella occasione eravamo gentilruence ospitati, a S. Vito nel Sarrabus, ed aiutati nel modo più efficace, dall’egregio Direttore delle miniere di Monte Narba, l’ingegnere G. B. Traverso. Questo libro molto interessante del Barbey, che non è un arido elenco di piante sarde, bensì una raccolta accurata di quanto fu fatto prima del 1884 in Sardegna per la botanica, ha anche il pregio di aver messo alla luce il resoconto di viaggio di Giorgio Schweinfurth («Mon excursion à travers l’ile de Sardaigne 1858»), scritto con molto garbo e piacevolissimo a leggersi.

QUARTA TAPPA. COGHINAS

Altre distrazioni, che solleticano gli istinti venatori del nostro dottore, le abbiamo levando un volo di Germani e mettendo in fuga una lepre appiattata in un cespuglio. Comunemente si crede che la lepre di Sardegna differisca da quella del continente soltanto per essere più piccola e invece essa presenta altre caratteristiche, per cui ne fu separata con un nome specifico (Lepus mediterrraneus Wagner). È curioso poi il fatto che la lepre della vicina Corsica, la quale anche nella sua fauna mammalogica ha punti di contatto colla Sardegna, come lo proverebbe ad esempio la presenza del mufflone in ambedue le isole, rappresenti un’altra razza locale, cui fu assegnato dal De Winton il nome di Lepus corsicanus.

Intanto gironzolando pel letto del fiume, mi sono allontanato alquanto dai compagni e mentre sto ginocchioni in un canneto, tutto intento a sradicare qualche erbetta, mi vedo ad un tratto capitare innanzi due Sardi nel classico costume, i quali cominciano a tempestarmi delle solite domande. Sono assai poco addentro all’idioma sardo, tanto più che esso varia molto secondo le diverse regioni dell’isola, ma comprendo senza stento che essi vogliono sapere che cosa raccolgo e perchè raccolgo le piante. Siccome sarebbe molto difficile far entrare nella testa di questi pastori che le mie piante sono destinate a ricerche scientifiche, rispondo, come ho sempre fatto in simili casi: mexinas (medicine) e continuo imperterrito il mio cammino; ma i due inquisitori mi stanno insistentemente alle calcagna e pretendono che io spieghi come sono le medicine che preparo, quali infermità possano curare, di che specie siano le malattie da me nominate; e non la finirebbero più, se, per buona fortuna, non sopraggiungesse la guida Derosas a liberarmi da un interrogatorio cosi tenace.

Abbandonato il greto del fiume, proseguiamo per un tratto lungo la via carrozzabile cogliendo fiori ed insetti qua e là sulle sue rive, finchè raggiungiamo la cantoniera Coghinas, ove facciamo breve sosta. I dintorni della Cantoniera non sono avari di risultati; in mezzo alle erbe che rivestono i margini della strada fanno capolino le Romulta e fra i tanti esemplari di R. ligustica che osservo, mi riesce di vederne un solo di R. Requienii, ottima specie che si trova anche in Corsica e che riprendo più tardi in quantità sul Limbara.

Poco distante dalla Cantoniera, in un luogo ombroso, lungo l’acqua, abbonda, in esemplari giganteschi, la bella Scrofularia trifoliata, che però non è particolare alla Sardegna, perchè si ritrova in Corsica, alla Gorgona e a Montecristo.

Il 23 la pioggia ci costringe a star rinchiusi; però non restiamo inoperosi, perchè il materiale radunato nei giorni precedenti reclama le nostre cure.

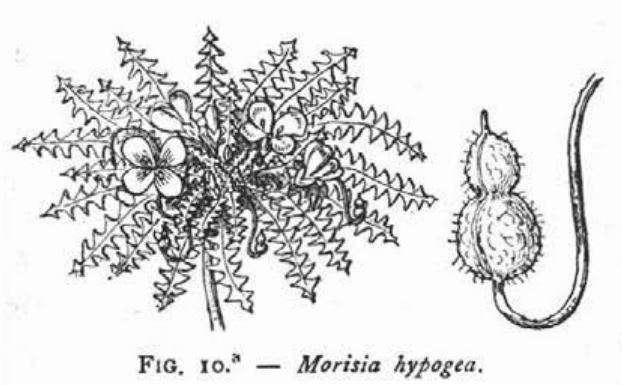

QUINTA TAPPA. PADULO E SFOSSATO

Nel frattempo combiniamo per l’escursione del domani, che deve aver per meta la Cantoniera dello Sfossato e che, per guadagnar tempo, deve effettuarsi in vettura. Questa gita è, per usare un’espressione teatrale, la mia beneficiata; sono io infatti che ho chiesto di inserirla nel programma, per poter cercare una pianta molto rara, di cui non conosco che la descrizione e la figura e che da lungo tempo desidero di raccogliere colle mie mani. Si tratta della Morisia hypogea, specie propria della Sardegna e della Corsica. Per chi non ha famigliarità colle cose botaniche, dirò che questa pianta si chiama Morisia in onore del prof. G. G. Moris, direttore dell’Orto botanico di Torino e autore dell’opera più importante sulla flora della Sardegna[1]. Quanto al nome specifico di hypogea (sotterranea) esso allude al fatto che i peduncoli dei fiori, dopo la fecondazione, si ripiegano in basso e i frutti compiono la loro maturazione sotterra. La Morisia è una pianta bassa, ricca di foglie tutte radicali, disposte a rosetta, dalla cui ascella si inalzano i peduncoli fiorali, piuttosto lunghi, ciascuno dei quali sostiene un bel fiorellino giallo.

L’indicazione nell’opera sopra citata del Barbey circa l’habitat di questa pianta: «Asfossado[2] sables des marais», è stata, a dir vero per me un motivo quasi di sgomento, perchè dopo aver girato attorno a quante paludi ho potuto, nei pressi della Cantoniera dello Sfossato, non avendola rinvenuta, temevo che lo scopo della lunga gita fosse mancato.

Per buona ventura però, prima di tornare a Tempio, provai l’emozione di coglierla in quantità, non nelle sabbie delle paludi, bensì sulle sponde erbose della strada carrozzabile, nel tratto fra la Cantoniera Padulo e la Cantoniera Sfossato.

[1] «Flora Sardoa seu historia plantnrum in Sardinia el ndjacentibus insuli vel spunte nascentium vel ad utilitatem latius excultarum», auctore Josepho Hyacintho Moris. Taurini 1837-43

[2] Il vero nome, come sta scritto sulla porta della Cantoniera, è Sfossato. Del resto nell’opera del Barbey l’ortografia dei nomi geografici sardi è, in molti casi è talvolta profondamente, alterata.

Il ritorno ebbe luogo in circostanze poco favorevoli, cioè sotto una pioggia torrenziale; è vero che eravamo in vettura; ma ciò non impedì al dottore ed a me di arrivare all’albergo completamente intirizziti dal freddo.

Molto volentieri ci saremmo trattenuti a contemplare ancora una volta lo strano Monte Pulchiana, il quale ci apparisce severo, con una parete rocciosa a picco, aridissima, che vista da lontano sembrerebbe quasi artificialmente levigata.

I nostri compagni, i quali, dovendo praticare ricerche diverse dalle mie, avevano perlustrato la regione per conto proprio, erano già tornati e trovai che l’amico Dodero, per quanto distratto dalla caccia agli insetti, temendo che la Morisia fosse sfuggita alle mie indagini, con gentile pensiero ne aveva fatto larga provvista. Così la fortuna che io avevo dubitato di poter afferrare, era ora doppiamente raggiunta.

Ci rimanevano ormai pochi giorni da passare a Tempio e bisognava prepararci per l’escursione al monte Limbara, già prestabilita, la quale si sarebbe potuta compiere il giorno successivo se il tempo l’avesse concesso ed invece ebbe luogo il 26.

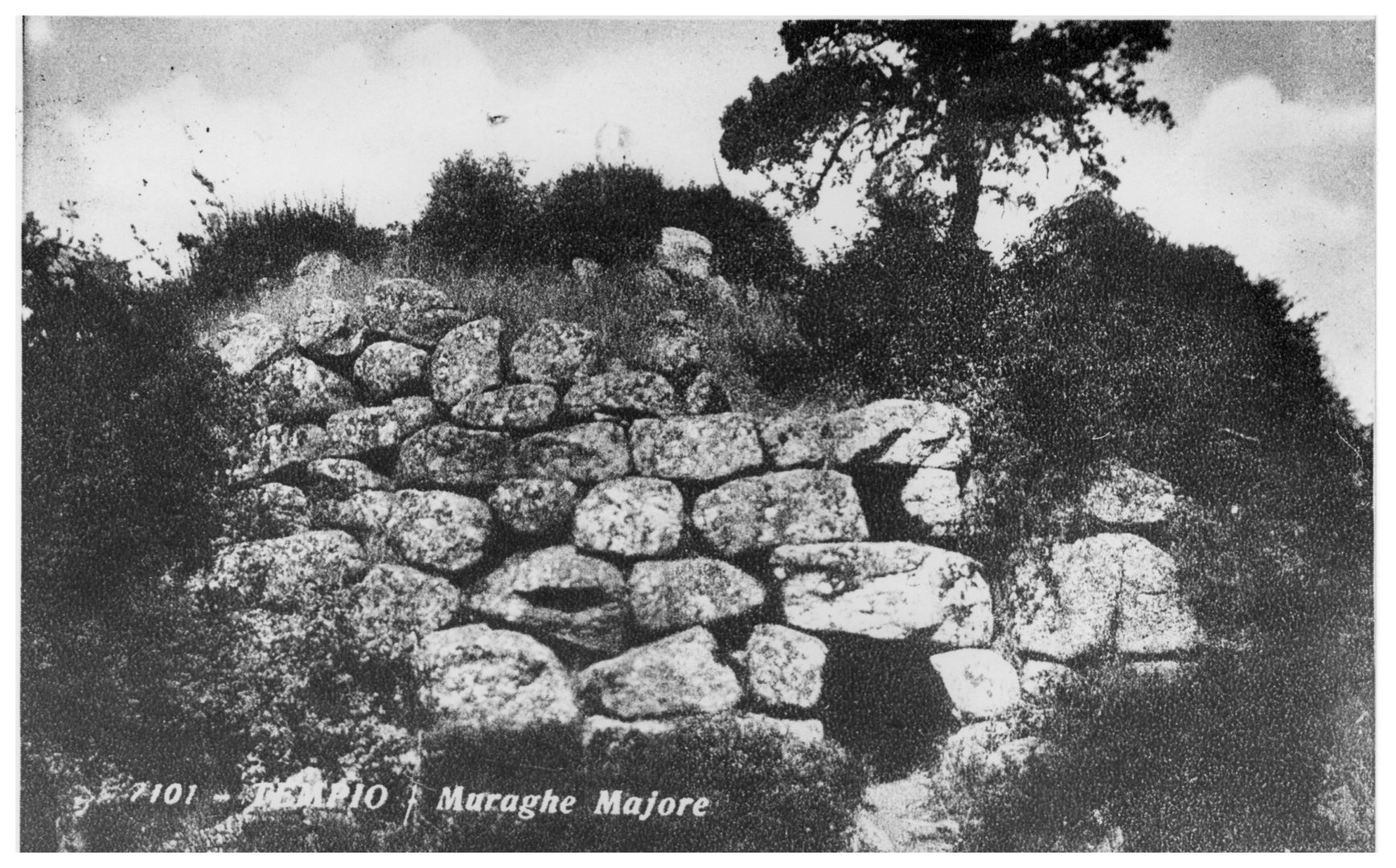

Intanto, fra un rovescio di pioggia e l’altro, ci avventuriamo, non troppo lungi da casa, in qualche luogo propizio alle raccolte e nello stesso tempo, avendo sentito che nei dintorni della città vi è l’avanzo di un Nuraghe, vi andiamo anche per appagare la curiosità del dott. Figini, che finora di questi misteriosi monumenti non ha visto che descrizioni o figure. Disgraziatamente è un nuraghe mal conservato, di cui rimane la sola base; ma lo è abbastanza per poterne osservare la struttura interna ed ammirarne la solida costruzione.

All’ingresso di esso, fra le grosse pietre che lo compongono, vegeta una bella varietà dell’Asplenium Adiantum nigrum, di cui colgo alcuni esemplari. Intorno al maestoso avanzo crescono imponenti alberi di sughero, e il suolo per una vasta estensione è letteralmente coperto di graziosi ciclamini, fra cui più ardite s’ inalzano variopinte orchidee.

Mentre stiamo osservando con piacere questo grazioso tappeto primaverile, ci accorgiamo appena in tempo che il cielo è di nuovo minaccioso e che conviene ritornare a casa per evitare la pioggia. Ma in città ci aspetta un altro argomento di malumore, come se non bastassero le contrarietà del tempo; il dott. Figini è richiamato per affari di urgenza in continente e da un momento all’altro ci troviamo privi della sua buona e simpatica compagnia.

Il 26 di buon mattino ci rechiamo in vettura, per un tratto di circa mezz’ora, vicino alla Cantoniera di Curadureddu, punto ove scendiamo per cominciare l’ascensione del monte Limbara.

Il Limbara è molto noto perché è, dopo il Gennargentu, il monte più alto dell’isola; infatti i sardi che si dilettano d’alpinismo lo fanno sovente meta delle loro gite[1].

[1] Il Limbara, insieme al monte Nieddu, sono stati scelti come vertici della rete di triangoli distesa tra il continente, l’Arcipelago Toscano e la Sardegna, per collegare la triangolazione dell’Isola con quella del continente.

Questa rete, determinata nell’estate 1902, è notevole pel modo con cui furono superate le difficoltà, provenienti dalla grande lunghezza dei lati (il lato monte Capanne – monte Nieddu misura 225 chilometri). Le osservazioni furono fatte di notte per mezzo di projettori immaginati dal generale Faini. Essi consistono principalmente in due lenti di 50 cm. di diametro, accoppiate coll’intervallo di circa 15 cm., e in un pezzo di calce viva situato nel fuoco posteriore del sistema ottico e reso incandescente per mezzo di una miscela di ossigeno e acetilene.

L’effetto di questi projettori è stato splendido, tanto che si ritiene che in condizioni propizie per limpidità di atmosfera, essi possano servire anche per distanze molto maggiori.

Per maggiori particolari vedi: «R. Commissione Geodetica Italiana, Collegamento geodetico della Sardegna nel Continente attraverso l’Arcipelago Toscano. Firenze, coi tipi dell’Istituto Geografico Militare, 1903.

Noto al principiare della salita due piante dominanti: l’Erica arborea e l’Arbutus Unedo (corbezzolo); salendo cessa il corbezzolo e rimane l’Erica; ma la vegetazione è estremamente arretrata per l’inclemenza della stagione e perciò le raccolte sono scoraggianti. L’unica soddisfazione per me è di prendere in abbondanza tre Romulea, cioè: la Bulbocodium Seb. e Maur., la ligustica Parl. e la Requienii Parl., delle quali l’ultima è specie assai ricercata. Trovo pure una graziosa Gagea, ma soltanto in due esemplari.

Anche dal lato entomologico la giornata è magra; tuttavia possiamo rallegrarci di avere incontrato l’Asida rustica, coleottero raro e molto desiderato, di cui, mercè la promessa alle nostre guide di un soprassoldo per ogni esemplare, riusciamo a fare una piccola provvista per le nostre collezioni e. pei nostri colleghi.

L’Asida rustica si può dire esclusiva di questo monte, salvo il caso che ulteriori ricerche non la facciano rintracciare in altra sede; cosa però che potrebbe non essere, visto che questo genere di coleotteri offre non infrequenti esempi di localizzazione dentro a stretti confini (r). L’Asida glacialis è, per quanto ci consta, limitata al gruppo del Gennargentu; nulla di strano quindi che l’A. rustica lo sia a quello del Limbara. La distribuzione geografica di questo genere, del resto, è altamente interessante; e se si raduneranno un giorno elementi più completi di quei che abbiamo finora per istudiarla a fondo, certamente se ne potranno trarre considerazioni importanti per rispondere a qualche quesito relativo alle faune insulari ed alla zoogeografia in genere.

La Sardegna è finora troppo poco conosciuta per poter pronunciare l’ultima parola riguardo alle sue Asida; però se io farò conoscere quel poco che se ne sa fino ai nostri giorni, non sarà forse tempo del tutto sprecato, perchè le mie indagini se non ad altro, serviranno di punto di partenza e di guida a future ricerche.

Lo schizzo qui unito renderà più facile il mio compito. Esso non è del tutto opera mia, poichè, per quanto anch’io abbia cacciato le Asida in vari luoghi dell’isola, tuttavia per disegnarlo mi sono valso essenzialmente dei dati favoritimi dal mio compagno Dodero, il quale come conoscitore dell’entomologia sarda non ha rivali.

Cominciando da settentrione, osserviamo che la zona al disopra della prima linea punteggiata, compresa l’isola Maddalena, è abitata dall’Asida corsica, tolto il gruppo del Limbara, in cui vive, come ho già detto, l’A. rustica. Il Nuorese e le zone circostanti sono, si può dire, inesplorato. Nella porzione orientale dell’Isola, a sud del Gennargentu, s’incontrano due specie; una, Asida Genei, dall’altipiano del Sarcidano si estende fino a Cagliari; l’altra, A. Combae, appartiene all’Ogliastra ed è rappresentata nella regione montuosa dei Sette Fratelli e nel Sarrabus dalla varietà Lostiae. Una quinta specie, A. Solieri, è stata finora raccolta soltanto nel territorio d’ Iglesias. […]

È chiaro che i dati da me esposti intorno alla dispersione delle Asida in Sardegna sono ben lungi dall’avere il valore di assiomi; ma lo potranno forse assumere un giorno, quando le vaste lacune che ora si osservano sulla mia cartina saranno colmate, e quando la localizzazione di certe specie sarà provata in modo assoluto. Sono ben noti ai raccoglitori provetti i casi di insetti attribuiti per qualche tempo ad una area circoscritta, che sono ricomparsi in seguito lontani da essa, nonchè quelli di specie delle quali non si trovarono esemplari per una lunga serie d’anni. Ciò mi spinge a parlare di uno dei più interessanti coleotteri della Sardegna, l’Ageloa fulva. […]

SESTA TAPPA. OLBIA

Tornando ora al mio racconto interrotto da questa lunga digressione, dirò che il ritorno a Golfo Aranci ebbe luogo il giorno 28. Ivi arrivati e prestate le più urgenti cure alle nostre collezioni, pensiamo senza indugio ad una visita alla vicina Isola Tavolara ed a tal uopo ci rechiamo a consultare il Cav. Tamponi. Egli ci consiglia di noleggiare una barca di pescatori napoletani, essendo quelle del paese meno solide e meno adatte al percorso abbastanza luogo, e ci propone di comprendere nella gita anche il vicino isolotto Molara, offrendoci colà alloggio presso uno dei suoi dipendenti.

Il programma non potrebbe essere più attraente e l’accettiamo senza esitare; ma anche questa volta il tempo si mostra avverso e a grande malincuore dobbiamo restare a terra.

Quindi provvediamo per l’ultima nostra escursione, che deve effettuarsi il 1° maggio ed aver per meta Terranova Pausania [Olbia].

La ferrovia ci porta, nello spazio di circa quaranta minuti, a questa cittadina, che ha la triste fama d’essere sede di miasmi e di febbri, e cominciamo la nostra giornata di ricerche nel vasto Padule di Corcò.

Chi conosce un poco le paludi della Sardegna, ricorderà certamente, forse anche per le punture riportate, quel giunco che le ricopre e che, con nome assai bene appropriato, fu detto Juncus acutus. Esso è una vera calamità, soprattutto per chi, dovendo sovente cercare a terra piante od insetti, rischia di ricevere nella faccia o negli occhi qualcuna di quelle punte, più acute d’un ago.

Usciamo da Corcò più carichi di graffiature che di collezioni e proseguendo alla volta del Rio Padrogiano, incontriamo un’altra palude assai più piccola, ove ci fermiamo alquanto per continuare le nostre ricerche.

Il mio bottino si riduce a qualche gentile ranuncoletto acquatico, a varie ciperacee, al Damasonium stellatum e ad altre delle solite piante palustri; nulla però di straordinario, nè per me, ne pei miei compagni; i quali però hanno maggior fortuna nella regione del fiume, detta Loddoni, ove l’amico Dodero riesce finalmente a scovare una delle rarità descritte dal prof. Costa, il Cryptocephalus cognatus[1]. Ivi salutiamo anche con gioia la cattura di altre due specie, l’Hemisphaera infima, Pand. e l’Hapalochrus flavolimbatus Muls.

Mentre gli altri si trattengono in quel luogo, che fornisce proficue setacciature, io mi spingo nella direzione di sud-ovest e cammin facendo trovo prati e campi incolti, rivestiti di ricca fioritura e osservo che in certi tratti i fiori dell’ Helialethenum guttatum, gialli con macchia violacea alla base di ciascun petalo, riuniti in grande quantità, concorrono grandemente ad abbellire quella vaga tavolozza della natura; il che mi fa pensare che noi ci serviamo troppo di rado delle specie spontanee per decorare le ajuole dei nostri giardini.

La mia cartella va a poco a poco riempiendosi di piante e sono tanto animato in questa ricerca, che ad un tratto mi trovo, senza accorgermene, in faccia ad un’enorme rupe granitica, in parte rivestita di vegetazione, sulla cui vetta si trovano gli avanzi, ancora abbastanza conservati dell’antico Castello Pedreso. È questo un quadro davvero molto pittoresco e non posso fare a meno di sospendere il mio lavoro per contemplarlo.

[1] Questa specie fu scoperta dal prof. Costa a S. Rocco lungo il Coghinas, insieme ad altre due Cryptocefalus equiseti e Parnus bico!or, che noi non potemmo trovare in quel luogo nonostante le più diligenti ricerche.

Poco dopo sono raggiunto dai miei compagni; ma essendosi nel frattempo levato un vento impetuoso e molesto, crediamo bene di tornare verso l’abitato per trovare un rifugio in qualche parte. Giunti alla stazione ferroviaria abbiamo ancora qualche tempo da aspettare prima della partenza del treno ed io ne profitto per recarmi a dare un’occhiata a S. Simplicio, chiesa antichissima, che pare sia stata costruita fra il 594 e il 611, sotto il pontificato di S. Gregorio. Lungo le sue mura vetuste vegeta copioso il classico Acanto, che però allora non era ancora abbellito dalle sue imponenti infiorescenze.

Con questa escursione a Terranova Pausania si chiude la nostra campagna, che, sebbene contrariata da tante avversità, lasciò in noi un vivo desiderio di ritornare presto in Sardegna e di estendere le nostre indagini a più vasta parte di quest’isola, sommamente interessante sotto ogni punto di vista.

© Tutti i diritti riservati