Capitolo IV

Un insediamento turistico ridisegna il territorio sardo

di Nele Dechmann

(per una consultazione veloce cliccare sui titoli col pallino)

1. Trasformazioni del territorio sardo •

1.1. Fattori storici determinanti

1.2. Il turismo internazionale inverte i processi di urbanizzazione •

1.3. Il ruolo della Costa Smeralda •

2. Lo stile Costa Smeralda in tutta la Sardegna •

2.1. Imitazione dell’urbanistica •

2.2. Imitazione dell’architettura •

2.3. Imitazione degli elementi paesaggistici •

3. Conclusione •

∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼

Sintesi finale •

IV

UN INSEDIAMENTO TURISTICO RIDISEGNA IL TERRITORIO SARDO

Il turismo internazionale ha profondamente trasformato i processi di urbanizzazione in Sardegna. Questo capitolo discute in modo approfondito quanto sia stato determinante il ruolo della Costa Smeralda in queste trasformazioni. L’obiettivo è tracciare l’influenza architettonica della Costa Smeralda su tutta la Sardegna. Il progetto del consorzio guidato da Aga Khan rappresenta un esempio emblematico dell’impatto di un’iniziativa turistica sui processi di urbanizzazione locale, grazie alla sua portata unica e alla sua collocazione su un’isola.

La discussione si articola in tre fasi: da una panoramica generale sulla Sardegna, si passa ad un’analisi dell’importanza della Costa Smeralda, fino a un approfondimento sull’influenza architettonica specifica.

- Nel primo paragrafo si delineano i fattori che hanno caratterizzato il territorio sardo prima dell’avvento del turismo internazionale.

- Nel secondo, si esplora l’importanza del turismo nei processi urbanistici contemporanei, concentrandosi sul ruolo della Costa Smeralda.

Infine, nel terzo, si analizza l’influenza architettonica della Costa Smeralda in tutta la Sardegna, esaminando urbanistica, gestione del paesaggio, imitazioni architettoniche generali e utilizzo di elementi architettonici specifici. Il turismo internazionale ha profondamente trasformato i processi di urbanizzazione in Sardegna. In questo capitolo viene discussa approfonditamente la questione di quanto sia grande l’influenza esercitata dalla Costa Smeralda in tale contesto. L’obiettivo di questo capitolo è tracciare l’impatto architettonico della Costa Smeralda in tutta la Sardegna. Il progetto del Consorzio guidato da Aga Khan si presta come caso esemplare per analizzare l’influenza di un progetto turistico sui processi di urbanizzazione locale, grazie alla sua portata unica e alla sua collocazione su un’isola.

Nel primo capitolo vengono delineati i fattori che hanno caratterizzato il territorio sardo prima dell’arrivo del turismo internazionale. Nel secondo capitolo si esplora l’importanza del turismo nei processi di urbanizzazione contemporanei, con un focus particolare sul ruolo della Costa Smeralda in tale dinamica. Infine, nel terzo capitolo, si analizza l’influenza architettonica della Costa Smeralda su tutta la Sardegna, considerando l’urbanistica, l’approccio al paesaggio, le imitazioni architettoniche generali e l’uso di specifici elementi architettonici.

1. TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO SARDO

Oggi la Sardegna ha una densità di popolazione di 69 abitanti per chilometro quadrato, mentre nel 1861 era di soli 23. La bassa densità demografica ha rallentato enormemente i processi di trasformazione del paesaggio rispetto al resto d’Italia e d’Europa(1). Questo ha permesso che il quadro demografico, l’architettura e la gestione del paesaggio rimanessero invariati per secoli. Prima che il turismo assumesse un ruolo importante nella seconda metà del XX secolo, il territorio sardo era plasmato da pochi fattori predominanti. Tra questi, l’insediamento di agricoltori e pastori, con il loro utilizzo intensivo del territorio, ha avuto un’influenza cruciale sull’architettura e sul paesaggio. Inoltre, il territorio è stato condizionato dalle risorse idriche disponibili e dall’attività mineraria(2).

(1). Cfr. Mura/Sanna 1998, pp. 47-55, per la densità di popolazione in Sardegna e il suo impatto sullo sviluppo dell’isola.

(2). Per una descrizione completa e dettagliata dell’architettura vernacolare e della formazione del paesaggio rurale, cfr. Mura/Sanna 1998, pp. 11-115.

1.1. Fattori storici determinanti

Il ruolo dell’acqua

La presenza e la disponibilità di acqua hanno determinato la distribuzione degli insediamenti in Sardegna. Le città principali, come Cagliari, Alghero e Olbia, si sono sviluppate in prossimità di baie navigabili, mentre le aree costiere esposte a mari agitati sono rimaste disabitate. In passato, lungo le coste e nelle pianure si trovavano acquitrini infestati da zanzare malariche e aree soggette a inondazioni, rendendo vaste zone costiere inadatte all’insediamento umano. A causa della scarsa densità di popolazione, progetti di bonifica su larga scala, come il prosciugamento di zone paludose, furono avviati solo all’inizio del XIX secolo.

Mussolini e i progetti di bonifica

Durante il fascismo, Mussolini sfruttò il problema delle zone umide per fondare città di nuova costruzione, come Mussolinia (oggi Arborea). Arborea rappresenta un raro esempio di integrazione tra paesaggio, architettura e utilizzo agricolo del territorio. La zona è caratterizzata da una rete di canali di drenaggio disposti in un reticolo regolare. Ogni decima sezione del reticolo ospita una cascina, i cui abitanti coltivano i terreni irrigati, particolarmente adatti a colture come il mais e all’allevamento di bovini. Tuttora, la produzione di latte vaccino in Sardegna proviene quasi esclusivamente da questa area bonificata.

Nonostante i miglioramenti, la malaria fu definitivamente eradicata solo dopo la Seconda Guerra Mondiale, grazie all’utilizzo su larga scala di pesticidi americani. Oltre ad Arborea, Mussolini fondò anche Fertilia, un’altra città costruita su terreni paludosi.

L’industria del sale

Lungo la costa sarda si sviluppò anche un’industria estensiva di produzione di sale, sfruttando le ampie superfici e le condizioni climatiche favorevoli. Le saline si trovavano a Stintino, Oristano, Sant’Antioco e Cagliari. Il processo di produzione prevedeva l’evaporazione graduale dell’acqua marina in una serie di grandi bacini, con il sale raccolto nell’ultimo stadio. Questa attività, iniziata oltre 2000 anni fa, impiegava nel XVII e XVIII secolo prigionieri come forza lavoro. Con l’introduzione di nuove tecnologie nel XIX secolo, le saline divennero grandi fornitori di sale. Tuttavia, l’ultima salina fu chiusa nel 1984, poiché non rispettava più le normative igieniche. Oggi, i bacini d’acqua rimanenti sono parte del paesaggio insulare e habitat per fenicotteri.

L’entroterra e la scarsità d’acqua

L’entroterra sardo, caratterizzato da una notevole aridità, ha influenzato lo sviluppo degli insediamenti e dell’architettura rurale. Gli edifici venivano costruiti per raccogliere efficacemente l’acqua piovana. I villaggi erano composti da gruppi di edifici ravvicinati, con strade pavimentate in pietra per convogliare l’acqua. Tra le case, strette fessure pavimentate permettevano di raccogliere l’acqua per ciascun edificio.

L’industria mineraria sull’isola

La Sardegna è caratterizzata da paesaggi minerari unici e straordinariamente vari, molto più numerosi rispetto all’isola vicina, la Corsica, con cui condivide alcune similitudini geologiche. Questo ricco patrimonio minerario ha fatto sì che, fin dai tempi preistorici, venissero estratti pietre e metalli preziosi. L’attività mineraria cominciò con l’ossidiana durante l’Età della Pietra e proseguì successivamente con l’estrazione di minerali come zinco, rame, carbone, ferro e piombo.

Oltre a lasciare tracce nel paesaggio, le attività minerarie portarono alla nascita di insediamenti per i lavoratori. Nel XX secolo, per una miniera venne persino costruita un’intera città di fondazione: Carbonia. Fondata da Mussolini nel 1937, la città prese il nome dal carbone che i suoi abitanti avrebbero dovuto estrarre. Carbonia era composta da alcuni edifici rappresentativi, ma soprattutto da case unifamiliari con giardini, destinati alla coltivazione per l’autosufficienza dei minatori.

Oggi l’attività mineraria è quasi completamente cessata o è diventata economicamente non sostenibile, poiché l’estrazione risulta più vantaggiosa in altri Paesi. In Sardegna si estraggono ancora parzialmente granito e marmo. Tuttavia, molte strutture minerarie, come impianti di estrazione e interi villaggi operai, sono state abbandonate e si trovano oggi in rovina, immersi in un paesaggio plasmato dall’attività estrattiva. Questi luoghi, con i loro edifici e paesaggi modificati, offrono scenari suggestivi che raccontano di un passato industriale ormai scomparso.

La riconversione delle aree minerarie è complessa, poiché l’estrazione dei minerali ha spesso lasciato nel terreno metalli pesanti. Molte delle vecchie miniere sono state trasformate in riserve naturali, ma il loro futuro utilizzo rimane incerto.

L’architettura vernacolare

Nonostante la bassa densità demografica, l’edilizia rurale e la gestione agricola dell’isola sono stati i fattori più influenti sul territorio sardo. Esistono studi approfonditi e dettagliati su questo tema(10. Seguendo la prima categorizzazione di Le Lannou (1941), è stato soprattutto Antonello Sanna ad approfondire l’architettura vernacolare, descrivendo nel dettaglio tutti i tipi di edifici. Cfr. tra gli altri: Le Lannou 1941; Angioni/Sanna 1988; Insediamenti storici della Sardegna 2001; PP Ambito 2004; Sanna/Atzeni 2008; Mura/Sanna 2009). Per comprendere, nel capitolo 4.2, l’influenza architettonica della Costa Smeralda sugli edifici sardi, è necessaria una conoscenza di base dell’architettura tradizionale anonima. Di seguito si fornisce una panoramica delle tipologie vernacolari.

Le forme di insediamento in Sardegna sono varie, ma in generale gli edifici rurali si basano su tipologie a corte, caratterizzate da geometrie approssimativamente rettangolari. Sia in pianura che in montagna, gli edifici sono spesso raggruppati in insediamenti densi, lasciando libere le aree circostanti per l’uso agricolo. Per proteggersi dalle inondazioni, i villaggi non si trovano nelle pianure fluviali, ma in posizioni rialzate. Analogamente, nelle aree costiere, si trovano leggermente distanti dal mare. Nelle zone più ripide, gli edifici sono spesso collocati sotto i pendii rocciosi per raccogliere l’acqua piovana.

Nel 1941 il geografo Maurice Le Lannou mappò i tipi di edifici rurali in tutta l’isola. Questa ricerca è stata successivamente ampliata fino ai giorni nostri. Le tipologie vernacolari sarde possono essere interpretate attraverso le caratteristiche geologiche e topografiche: a seconda dei materiali disponibili, le case sono costruite in pietra o in argilla. Dove il terreno è più ripido e lo spazio più limitato, le corti si riducono, fino a scomparire del tutto nei casi di alti edifici in pietra situati nelle zone montuose.

Lungo i confini dell’isola si trovano gli stazzi, in particolare nella Gallura, che comprende anche l’area dell’attuale Costa Smeralda. Gli stazzi sono case rettangolari a un solo piano, costruite in granito, in cui vivono agricoltori e pastori. Di solito, ogni stazzo è composto da un unico ambiente; se è necessario più spazio, si aggiunge un secondo volume all’estremità. Quando questa semplice tipologia abitativa ha due piani, gli abitanti della Gallura la chiamano palazzo.

Tutte le altre tipologie edilizie sull’isola seguono un principio simile, in cui i singoli volumi vengono aggiunti uno accanto all’altro in modo semplice. Le diverse altezze e larghezze, unite agli spazi delle corti, creano una forte frammentazione volumetrica. Nel complesso, gli insediamenti assumono un aspetto eterogeneo e formalmente frammentato.

L’aspetto dell’architettura vernacolare si distingue per la sua estrema semplicità. I volumi cubici presentano aperture essenziali, prive di decorazioni, e sono coperti da tetti in tegole. I principali edifici sono spesso dotati di tetti a due spioventi, mentre gli annessi presentano tetti a falda unica. Elementi architettonici che superano la pura funzionalità sono rari nella sobria cultura locale. Ad esempio, i porticati si trovano solo nei cortili interni delle aree più ricche, come il Campidano.

La Costa Smeralda ha adottato elementi architettonici provenienti da tutta la Sardegna, creando numerose affinità con l’architettura vernacolare, pur presentando un’espressione stilistica diversa. Questo stile ha creato una risonanza nell’immaginario collettivo dell’architettura sarda, contribuendo probabilmente all’assimilazione di elementi “estranei” nel panorama edilizio locale. La composizione della chiesa Stella Maris, ad esempio, considerata un’icona della nuova architettura, si ritrova in alcune chiese di villaggi nelle regioni montane.

Casotti – Architettura storica delle vacanze in Sardegna

Oltre all’architettura rurale, prima dell’avvento del turismo internazionale si sviluppò in tutta l’isola una tradizionale architettura vacanziera dei sardi. Tra il 1865 e il 1999, gli abitanti delle città sarde trascorrevano le vacanze estive nei cosiddetti casotti. Si trattava di piccole capanne in legno, che fungevano da spogliatoi, ma anche da soggiorno, cucina e camera da letto. Questi inizi dell’architettura delle vacanze in Sardegna potrebbero aver influenzato gli sviluppi odierni dell’isola, poiché rappresentavano l’unica forma di architettura vacanziera presente e si trovavano lungo tutta la costa. È quindi probabile che abbiano parzialmente modellato l’odierna architettura turistica dominata dalle seconde case.

I casotti hanno origine in Gran Bretagna, dove, a partire dalla metà del XVIII secolo, si utilizzavano piccoli spogliatoi su ruote per il tempo libero sulla spiaggia. In Italia, negli anni ’20 del XX secolo, queste cabine si trasformarono in piccole casette in miniatura, dove era possibile cucinare e dormire. Gli abitanti delle città sarde, a differenza della popolazione rurale, erano connessi all’Europa e portarono la cultura balneare dei casotti sull’isola, dove si diffusero lungo tutta la costa.

Durante la Seconda Guerra Mondiale, in Italia i casotti scomparvero e furono sostituiti da piccole cabine in legno utilizzate esclusivamente come spogliatoi. Tuttavia, contrariamente alla terraferma italiana, i casotti rimasero sulle spiagge della Sardegna. Nel corso dei decenni si trasformarono in città temporanee, in cui la vita sociale si spostava durante l’estate. Le singole capanne in legno erano molto piccole e spesso ospitavano un’intera famiglia per diversi mesi.

La città temporanea, nota come città estiva, sulla spiaggia del Poetto presso Cagliari è la meglio documentata. Inizialmente, sulla spiaggia sorgevano solo alcune eleganti costruzioni in legno. Successivamente, sempre più cagliaritani imitarono queste casette balneari, fino a quando, con il permesso dell’esercito, nel 1913 la spiaggia del Poetto fu ufficialmente resa accessibile per l’estate a causa della carenza di spazio. All’inizio erano solo le classi agiate a trascorrere l’estate al mare, ma col tempo anche persone di tutte le classi sociali si unirono. Nacque così un quartiere densamente popolato, che rifletteva la composizione dell’intera città. La città estiva divenne uno stato eccezionale regolamentato della vita urbana e, di conseguenza, le costruzioni in legno non vennero più smontate ogni anno. La città temporanea divenne permanente.

Le linee tranviarie, inizialmente operative solo in estate per raggiungere il Poetto, furono utilizzate anche in inverno a partire dal 1914. Nello stesso spirito dei casotti, furono costruiti piccoli teatri, chioschi, bar con mini-terrazze e pedane per il ballo. Anche l’esercito si stabilì in capanne di legno nella città estiva. Negli anni ’60 furono aggiunte capanne per la sicurezza pubblica, la guardia di finanza, i vigili del fuoco e alcune organizzazioni sindacali. Nonostante ciò, la vita rimase caotica e regolamentata in modo insufficiente, con carenza di strutture sanitarie pubbliche e una cronica mancanza di acqua potabile. Negli anni ’80, l’abbandono progressivo delle capanne portò a un aumento del vandalismo. Infine, nel 1999, tutti i casotti furono demoliti.

Dall’uso dei casotti emerse anche il loro tipo architettonico. Un tipico casotto era costituito da elementi assemblati con assi di legno e dipinto esternamente in due colori. La famiglia dormiva in un minuscolo spazio notturno. Il secondo spazio era utilizzato durante il giorno e ospitava una cucina-soggiorno. Tutti i casotti erano posti su brevi palafitte di legno sulla sabbia.

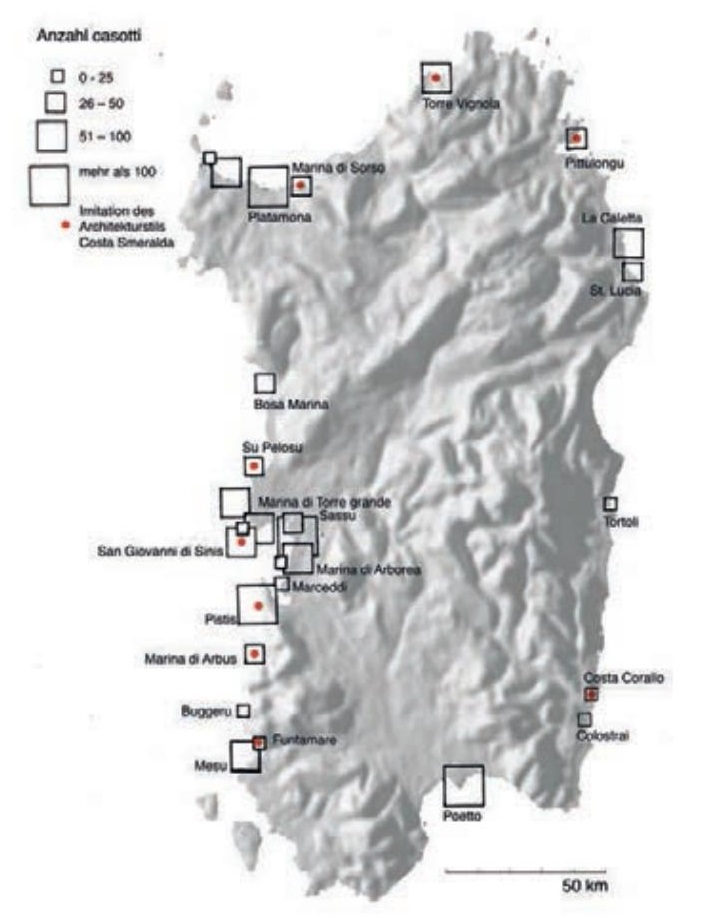

I casotti si trovavano lungo tutta la costa della Sardegna. Con l’eccezione di tre località, alla fine degli anni ’60 e negli anni ’70, al posto delle capanne di legno sorsero nuovi insediamenti turistici.(22). Nell’uso dei casotti si intrecciavano vita quotidiana locale e mondo delle vacanze. Questo portò allo sviluppo di nuovi insediamenti nei pressi delle località dove i casotti erano vicini a insediamenti storicamente esistenti. Questi nuovi insediamenti vennero parzialmente utilizzati come abitazioni permanenti.(23).

In un processo graduale, la popolazione locale iniziò a utilizzare i nuovi edifici sulla costa anche come residenza principale. Questo fenomeno riguarda diverse località di seconde case in Sardegna.(24). Oggi, le seconde case, insieme agli appartamenti in affitto, dominano il turismo costiero in Sardegna e lo distinguono dalle forme più tradizionali presenti in Spagna e nella terraferma italiana. La tradizione sarda dei casotti e l’assenza di una tradizione alberghiera si adattarono casualmente alla strategia del Consorzio Costa Smeralda, che prevedeva principalmente la costruzione di seconde case. L’accettazione di questo concetto da parte degli utenti dei casotti è evidente nell’adozione dello stile Costa Smeralda in nove ex località di casotti (27).

(22). Nei pressi di Buggeru, Marina di Arborea e Sassu non furono costruiti insediamenti di villeggiatura.

(23). Il fatto che i nuovi edifici sulla costa fossero utilizzati anche come residenze locali vale per La Caletta, Santa Lucia, Tortoli, Poetto, Marina Torre Grande e Bosa Marina.

(24). Sul tema degli insediamenti di seconde case diventate prima abitazione si veda Dessì 2009.

(27). ND ha esplorato tutta la costa, esaminando gli ex siti. Interi tratti stradali in stile Costa Smeralda degli anni ’60 e ’70 si trovano a Pittulongu, Marina di Arbus, Pistis, Su Pelosu, Marina di Sorso e vicino a Torre Vignola, nella nuova località di Portobello. Alcune case in imitazione dello stile si trovano a Funtanamara e San Giovanni di Sinis. Le imitazioni dello stile degli anni 2000 si trovano nella moderna Costa Corallo.

A. Le zone turistiche più importanti si trovano a nord intorno a Olbia e a sud intorno a Cagliari. Qui si trovano gli edifici approvati dal 1967 al 1977 che si trovano a più di 30 metri dal mare. (ND, basato su Price 1983, p. 131)

1.2. Il turismo internazionale inverte i processi di urbanizzazione

L’isola, per oltre quindici secoli, è stata caratterizzata da uno sviluppo lento e stagnante. Dal momento in cui i Vandali invasero la Sardegna intorno al 455 d.C., i movimenti demografici dei sardi hanno seguito una direzione predominante. Eventuali variazioni nella distribuzione demografica portarono i sardi ad allontanarsi dalle coste per rifugiarsi nell’entroterra. Malaria, inondazioni e attacchi dal mare spinsero la popolazione lontano dalle aree costiere. Nel 1941 Maurice Le Lannou descriveva gli effetti di questa lunga tendenza, osservando come il ritiro dalle coste fosse «ancora così profondamente radicato nella geografia umana dell’isola che la storia contemporanea poteva fare ben poco per modificarlo».

Fu solo a partire dalla seconda metà del XX secolo che questa tendenza iniziò a invertirsi, grazie a una serie di fattori. Da un lato, la malaria fu definitivamente debellata dopo la Seconda Guerra Mondiale; dall’altro, i progressi tecnici nei trasporti facilitarono gli spostamenti. Tuttavia, il principale motore del ritorno verso le coste fu il turismo internazionale, che cominciò a svilupparsi sull’isola negli anni ’60. Questo fenomeno accrebbe il valore delle aree costiere e portò alla costruzione delle infrastrutture necessarie al turismo, permettendo così di rendere accessibili vaste zone precedentemente inutilizzate. Il risultato fu una rapida urbanizzazione delle coste, fino ad allora sconosciuta in Sardegna, e uno spostamento dell’economia, tradizionalmente centrata sull’entroterra, verso le zone costiere.

L’entroterra, cuore pulsante dell’isola fino ad allora, si trasformò rapidamente in un fenomeno marginale. Il turismo assunse un ruolo talmente dominante in Sardegna che, a partire dall’inizio del nuovo millennio, anche lo Stato ha cercato di rilanciare l’economia dell’entroterra sfruttando il turismo.

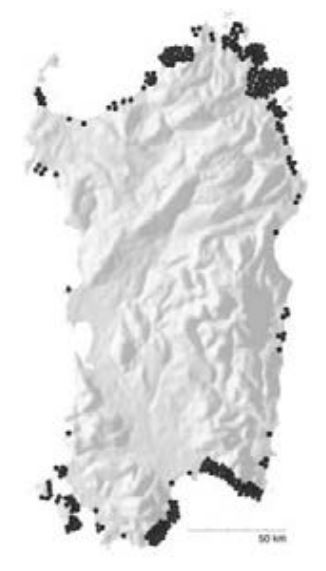

Confrontando le aree edificate dell’isola tra il 1950 e il 2006, si evidenzia chiaramente l’impatto del turismo sui processi urbani. Nel 1950 la Sardegna era ancora scarsamente edificata, con la maggior parte degli insediamenti situati nell’entroterra. Solo alcune località, poste in tranquille e protette insenature – come Alghero e Cagliari(31. In misura minore anche Olbia. Tuttavia, Le Lannou descrive che nel 1941 si stavano ancora facendo sforzi per rendere il porto navigabile. Cfr. Le Lannou 2006, p. 55.) – si trovavano direttamente sul mare. Tutti gli altri insediamenti costieri erano collocati leggermente all’interno, per proteggersi da inondazioni e altri pericoli provenienti dal mare.

Nel 2006, mezzo secolo dopo, lunghi tratti delle coste risultavano ormai edificati. La maggior parte di queste nuove costruzioni era costituita da seconde case o bungalow-hotel, che occupavano vaste aree. In breve tempo, gli insediamenti turistici occuparono una superficie quasi pari a quella delle storiche aree abitate. Questa nuova attività edilizia legata all’architettura turistica si concentrò lungo tutta la costa sarda, con i principali sviluppi nelle aree di spiaggia più pianeggianti e con acque tranquille, come nel nord intorno a Olbia e nel sud intorno a Cagliari.(32)

(32). Il ruolo principale del nord e del sud della Sardegna emerge dalle concessioni speciali rilasciate tra il 1967 e il 1977 per edifici situati a meno di 30 metri dal mare. Queste concessioni si concentrano nelle due zone costiere più belle. Cfr. Price 1983, pp. 130f.

In generale, il turismo lascia ovunque tracce profonde e irreversibili sul territorio. In Svizzera, ad esempio, le seconde case vuote nelle Alpi ne sono una testimonianza evidente. Anche in Sardegna, la costa è costellata di edifici utilizzati mediamente per un solo mese all’anno. Queste strutture e le relative infrastrutture sono spesso percepite dalla popolazione locale come un sistema scollegato dal loro quotidiano. Tuttavia, osservazioni condotte intorno alle aree turistiche dimostrano che gli insediamenti turistici sono fortemente interconnessi con gli sviluppi locali.

Nel caso della Sardegna, questa interconnessione è particolarmente evidente a Olbia. Nel 1950, Olbia era una piccola città portuale insignificante della ricca provincia di Sassari, con 14.745 abitanti. Nel 2006, Olbia era diventata un nodo internazionale del turismo, con oltre 50.000 abitanti. Olbia è stata successivamente designata capitale della nuova provincia di Olbia-Tempio, e la sua estensione territoriale è aumentata enormemente rispetto al 1950. Accanto a Cagliari, l’area di Olbia è diventata il principale centro occupazionale dell’isola. L’antica città più ricca del nord, Sassari, ha perso rilevanza economica, riducendosi a un ruolo marginale nel contesto sardo.

Le principali aree turistiche si trovano a nord, intorno a Olbia, e a sud, intorno a Cagliari. Ecco gli edifici autorizzati tra il 1967 e il 1977, situati a meno di 30 metri dal mare. (ND, Grundlage Price, 1983, p. 131)

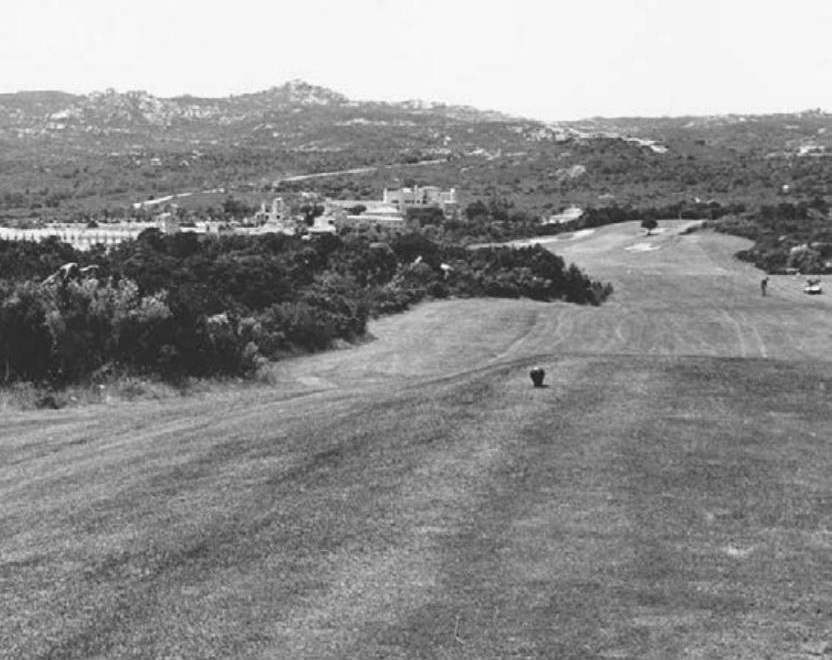

1.3. Il ruolo della Costa Smeralda

Lo sviluppo della città di Olbia è strettamente legato alla Costa Smeralda. Oltre alla fondamentale creazione di un aeroporto internazionale e di una compagnia aerea con base a Olbia, il principe Aga Khan fondò altre aziende, come la Cerasarda, con sede principale a Olbia, generando così posti di lavoro locali(38). Le nuove imprese introdussero anche una cultura del lavoro competitiva a livello internazionale nei rispettivi settori. La Costa Smeralda è stata il principale motore della crescita della città di Olbia.

(38). Ad esempio, per la Cerasarda i dipendenti furono formati nell’artigianato. Cfr. Gerlat 2006, pp. 63-67. Anche l’impresa edile Grasseto assunse sardi e introdusse lo stato tecnico più recente nel settore edile in Sardegna.

L’influenza della Costa Smeralda sull’intero turismo sardo è meno evidente e non esistono studi indipendenti che approfondiscano il tema(39).

(39). Il consorzio Costa Smeralda ha effettivamente commissionato uno studio di questo tipo, che è disponibile per questa ricerca e è stato esaminato. Tuttavia, poiché questo studio è stato finanziato dal consorzio e potrebbe essere stato indirizzato da esso, non viene utilizzato per l’indagine. Per lo studio, cfr. Turismo, occupazione e sviluppo in Sardegna 1996.

Tuttavia, la crescita dell’attività edilizia legata al turismo in Sardegna coincide cronologicamente con le iniziative del Consorzio Costa Smeralda. Nel 1963, Aga Khan inaugurò i suoi primi hotel nella zona. All’epoca, la regione di Arzachena era amministrata da politici favorevoli alla Costa Smeralda, che facilitarono le attività di costruzione approvando nel 1964 una legge che garantiva un credito agevolato per il 75% dei costi di costruzione degli hotel. Da quel momento, la popolarità della Sardegna come destinazione turistica aumentò significativamente.

Nel 1964, la Sardegna disponeva solo dell’1% dei posti letto alberghieri di tutta Italia, ma nel 1976 questa percentuale era salita al 2%. Durante questo periodo, la Sardegna superò la vicina Corsica in termini di capacità ricettiva per i turisti. Questa crescita significativa si concentrò quasi esclusivamente nel nord dell’isola, dove si trovava anche la Costa Smeralda. Nel 2001, l’area circostante la Costa Smeralda era una delle principali destinazioni turistiche di tutta Italia. La crescita del settore turistico ebbe un impatto diretto anche sull’occupazione in Sardegna. Nel 1950, l’area intorno alla Costa Smeralda era una regione sottosviluppata; nel 2001, era diventata uno dei principali datori di lavoro dell’isola.

Un ulteriore indicatore dell’influenza duratura del progetto di Aga Khan è la presenza di una consistente popolazione straniera nell’area della Costa Smeralda. Già nel 1978, il nord della Sardegna registrava la maggior concentrazione di turisti internazionali. Nel 2001, una mappa dettagliata evidenziava chiaramente che la maggior parte dei residenti stranieri dell’isola si trovava intorno alla Costa Smeralda. Questa densità di popolazione straniera spiega anche la presenza del maggior numero di moli privati e approdi dell’isola in questa zona. I residenti della Costa Smeralda erano collegati a Corsica, Monaco e Costa Azzurra attraverso le loro imbarcazioni.

In generale, i processi di sviluppo concentrati nel nord dimostrano che il fattore climatico non fu determinante per la crescita del turismo – altrimenti Cagliari e Carloforte nel sud sarebbero stati avvantaggiati – ma piuttosto lo furono le infrastrutture. Da un lato, la vicinanza geografica al centro dell’Europa e, dall’altro, i miglioramenti infrastrutturali sono stati decisivi. Questi ultimi furono chiaramente attribuibili all’iniziativa del Consorzio Costa Smeralda. Il Consorzio finanziò in parte la costruzione delle strade tra Olbia e la costa settentrionale, così come la realizzazione dell’aeroporto.

Nel 1978, Olbia ospitava il porto più trafficato e l’unico aeroporto internazionale della Sardegna. La compagnia aerea Alisarda, legata alla Costa Smeralda, era l’unica ad offrire voli diretti verso l’estero. Sebbene l’aeroporto di Cagliari avesse una capacità maggiore rispetto a quello di Olbia, offriva solo voli diretti verso altre città italiane. Di conseguenza, i turisti internazionali si concentravano nel nord intorno alla Costa Smeralda e, in misura minore, intorno a Porto Torres, dove si trovava l’unico porto con collegamenti con la Francia.

In sintesi, l’iniziativa di Aga Khan fu di importanza straordinaria per lo sviluppo futuro della Sardegna, attirando sia turisti che imprenditori. La Costa Smeralda influenzò i processi di urbanizzazione dell’isola, che si basano sui suddetti collegamenti demografici, economici e infrastrutturali. Oltre a questa constatazione di base, non è possibile quantificare con precisione il ruolo della Costa Smeralda in termini numerici o percentuali. Tuttavia, un fenomeno ulteriore testimonia il legame stretto tra la Costa Smeralda e lo sviluppo architettonico dell’isola: la popolazione locale ha iniziato a imitare lo stile architettonico della Costa Smeralda.

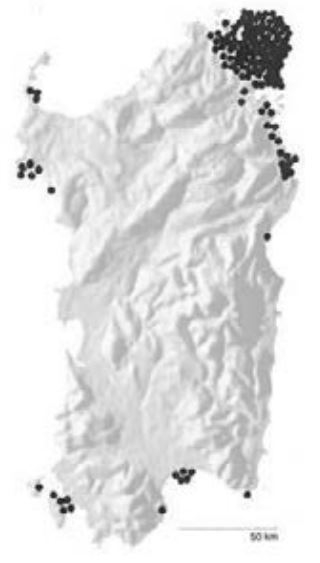

La maggior parte dei moli e dei pontili privati sono stati costruiti in Costa Smeralda. Ecco gli ormeggi autorizzati nel 1977 (ND, Basis Price 1983, p. 193)

Il potere dei tabloid

L’imitazione dello stile architettonico dimostra che l’intreccio tra il Consorzio Costa Smeralda e la Sardegna, descritto nel Capitolo 2, ha funzionato. Oltre all’importanza economica sopra illustrata, un altro motivo per le imitazioni stilistiche sorte in Sardegna è stata probabilmente la presenza mediatica della Costa Smeralda. Dall’inizio del progetto fino ad oggi, la Costa Smeralda è stata rappresentata nelle riviste popolari.

A causa delle due “mondi” estremamente diversi – da una parte la popolazione locale, dall’altra gli abitanti della Costa Smeralda – la presenza mediatica è stata parte integrante del progetto sin dall’inizio. Durante l’inaugurazione di Porto Cervo, Aga Khan arrivò in elicottero, che lo lasciò su uno degli yacht davanti al porto. Il primo yacht ad entrare nel porto fu quello della famiglia Rothschild. Successivamente, rappresentanti dell’aristocrazia europea più alta iniziarono a trascorrere le loro vacanze in Sardegna. Circolavano storie straordinarie, come quella già citata del pastore Nicola Azara, che pagava più tasse del patriarca italiano Agnelli. Ancora più sensazionali per i giornali ad alta tiratura furono le storie di banditi, che narravano di banditi sardi che rapivano e uccidevano multimilionari internazionali.

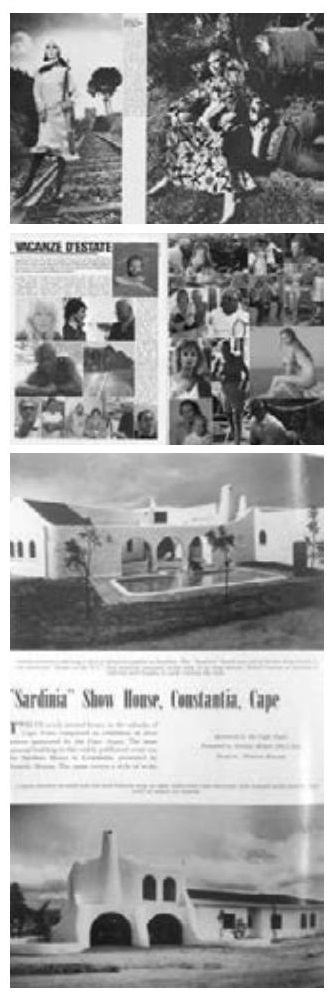

Già nel 1966 comparvero i primi articoli di giornale che menzionavano la Costa Smeralda in relazione ai banditi. Nel 1968, per la prima volta, la moda ispirata alla Sardegna apparve sulla rivista italiana Vogue. Su una doppia pagina si vedevano modelle che posavano come spose di banditi sardi. Nel 1969, l’emittente televisiva statale RAI dedicò al progetto di Aga Khan un servizio speciale. Negli anni Settanta, il villaggio vacanze era già un luogo consolidato sulla mappa del jet set internazionale. Nelle edizioni estive di Vogue, i resoconti delle vacanze delle celebrità menzionavano frequentemente visitatori illustri in Sardegna.

Anche la notorietà dell’architettura della Costa Smeralda ha tratto beneficio dai mondi globalizzati e dalla fama dei suoi abitanti. Grazie alla connessione con una rete internazionale, lo stile della Costa Smeralda si è diffuso in tutto il mondo. Ad esempio, l’architettura riappare in Sudafrica, un paese con cui la famiglia Aga Khan ha avuto una lunga relazione(53). È quindi logico che anche i sardi siano stati influenzati da questi richiami mediatici a imitare lo stile.

(53). Il Sudafrica aveva già buone relazioni con il padre di Aga Khan; la figura di Aga Khan è stata descritta nella rivista Architect & Builder nell’ottobre del 1969 come il creatore della Costa Smeralda, e l’architettura è stata presentata come un nuovo stile che ora sarebbe stato adottato anche in Sudafrica.

Il concetto di Costa Smeralda si fa più sfumato

Nel corso degli anni, l’immagine pubblica della Costa Smeralda – e con essa l’architettura associata – ha perso la sua coerenza originaria, includendo oggi una vasta gamma di costruzioni differenti. Inoltre, alla Costa Smeralda vengono ora associati luoghi situati solo nelle vicinanze del territorio. I mondi e l’architettura di questi luoghi caricaturano l’idea iniziale.

L’ex villa di Silvio Berlusconi o club come il “Billionaire” di Flavio Briatore sono improvvisamente considerati modelli dello stile Costa Smeralda, anche se si trovano fuori dal territorio originale e rappresentano essi stessi imitazioni dello stile architettonico della Costa Smeralda. Tuttavia, i nuovi punti di ritrovo delle superstar internazionali, come il club “Billionaire”, generano dinamiche proprie nel panorama mediatico.

Quando celebrità del cinema, della moda e dello sport trascorrono le loro vacanze in Sardegna in yacht e visitano il club di Briatore, la stampa popolare parla di vacanze alla “Costa Smeralda”. L’architettura, come presunto simbolo di questi “mondi”, continua ad essere imitata. In Sardegna, ormai, esiste un insieme eclettico di elementi architettonici attribuiti allo stile della Costa Smeralda.

Nella descrizione successiva delle imitazioni stilistiche, saranno dunque considerate – laddove possibile – solo le imitazioni che prendono come modello l’architettura originale della Costa Smeralda.

A. Nel 1968 la Sardegna appare nella nella versione italiana di Vogue. Nell’immagine ci sono modelle che interpretano spose di briganti sardi. (La moda vacanza si chiama Sardegna, 1968, p. 134)

B. L’isola diventa, nel giro di due decenni, uno dei principali luoghi turistici per il jet set. (Vacanze d’estate, 1979)

C. L’architettura della Costa Smeralda si diffonde nel mondo. Case in stile «sardo» vengono costruite in Sudafrica. («Sardinia» Show House, 1969, p. 6)

2. LO STILE COSTA SMERALDA IN TUTTA LA SARDEGNA

L’imitazione dello stile architettonico della Costa Smeralda è iniziata poco dopo il completamento dei primi edifici a Porto Cervo. Si tratta di un fenomeno ampiamente citato: già nel 1974 le prime imitazioni stilistiche, situate all’estremità nord-occidentale della Sardegna, furono pubblicate sulla rivista di architettura Werk. In un articolo critico, queste imitazioni vennero presentate come esempio di un’architettura turistica anonima, che potrebbe trovarsi ovunque nel mondo.(56. L’autore dell’articolo non era a conoscenza che si trattasse di copie della Costa Smeralda. Ma con una conoscenza preliminare degli sviluppi della Sardegna, questo è ovvio. Per il testo contenuto nell’opera vedi Jehle, 1974).

Il Consorzio – e in particolare l’Aga Khan – si scontrava fin dall’inizio con questo fenomeno. Già nel 1964, dopo la costruzione delle prime case a Porto Cervo e al Romazzino, l’Aga Khan segnalava l’imitazione dello stile architettonico del Consorzio nel resto dell’isola. In un’intervista rilasciata al The Saturday Evening Post, dichiarò:

“Mentre noi cerchiamo di preservare lo stile tradizionale sardo, loro costruiscono mostruosità che credono somiglino alle case dei ricchi.”

Nel 1983, Cedric Price confermava questa affermazione mostrando interi villaggi che imitavano lo stile architettonico. Nel 2009, Dessì definì lo stile della Costa Smeralda come punto di partenza per l’urbanizzazione contemporanea in Sardegna. Roggio descrive il fenomeno delle imitazioni stilistiche con grande ironia e un malcelato fastidio nei confronti dell’originale, la Costa Smeralda. Secondo lui, questa architettura rappresenta un insulto all’autentica architettura vernacolare sarda. Tuttavia, nemmeno lui mise in dubbio la rapida diffusione di questo stile:

«Questo ‘stile’ si consolida e si diffonde come un’epidemia contagiosa praticamente ovunque, sia nell’entroterra che lungo la costa; è stato adottato dalle famiglie più ricche e note nelle loro pretenziose residenze, almeno in quelle dei membri più giovani. Questi edifici presuntuosi appaiono ovunque: se non altro, si ripropone un riferimento – un arco deformato, un camino storto, una recinzione rustica in legno. Riferimenti a questo mondo apparentemente meraviglioso, che si crede di poter riprodurre con interventi minimi e poca spesa.»

Nonostante la diffusione dello stile in tutta l’isola, non si è ancora giunti a una descrizione dettagliata del fenomeno in parole e immagini. Inoltre, le categorie stilistiche fuorvianti introdotte da Price per descrivere la Costa Smeralda sono state adottate in studi successivi da Dessì e Cappai. Pertanto, qui si propone una descrizione delle imitazioni stilistiche basata sull’analisi precedente dell’architettura della Costa Smeralda.

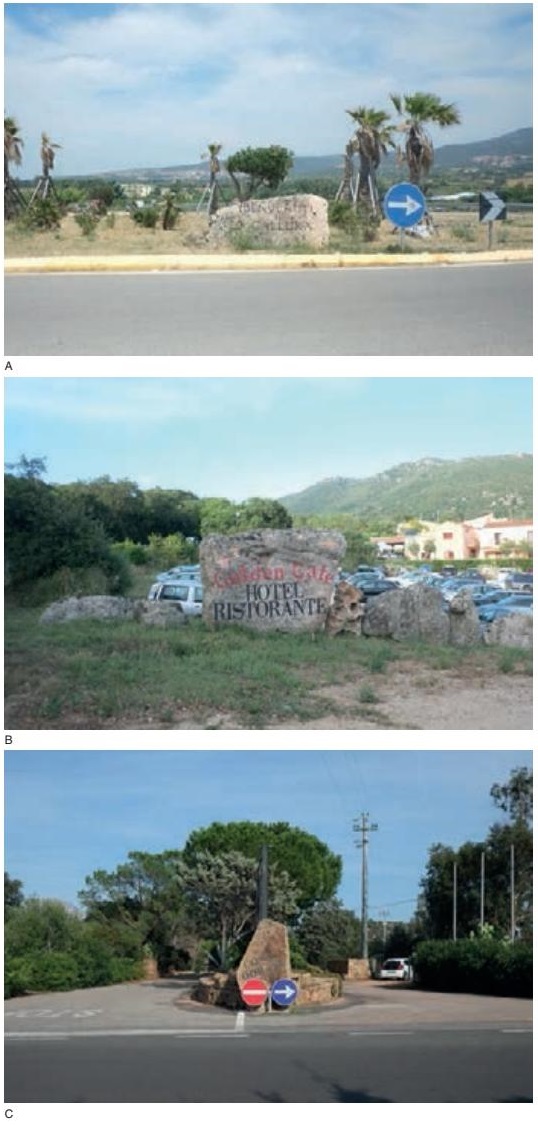

Di seguito, verranno descritti gli elementi urbanistici, architettonici e paesaggistici della Costa Smeralda che ricorrono frequentemente in Sardegna e che sono stati, dunque, copiati. A differenza delle osservazioni valutative precedenti, l’analisi e la classificazione per comprendere e classificare il fenomeno cercheranno di mantenere una prospettiva neutrale.

Sulla rivista di architettura Werk un articolo critica lo «stile mondiale turistico di casa vacanze». Il complesso di seconde case vicino a Stintino, costruito nello stile della Costa Smeralda, risale agli anni ’70. (Jehle, 1974, p. 941)

2.1. Imitazione dell’urbanistica

Il movimento demografico dall’entroterra verso la costa è stato descritto in dettaglio nel Capitolo 4.1.1. I fattori scatenanti di queste migrazioni sono stati l’aumento del valore dei terreni costieri e i nuovi posti di lavoro creati grazie al turismo. Questo ha portato alla nascita di insediamenti satellitari lungo la costa nei pressi di località storiche situate vicino al mare.(62).

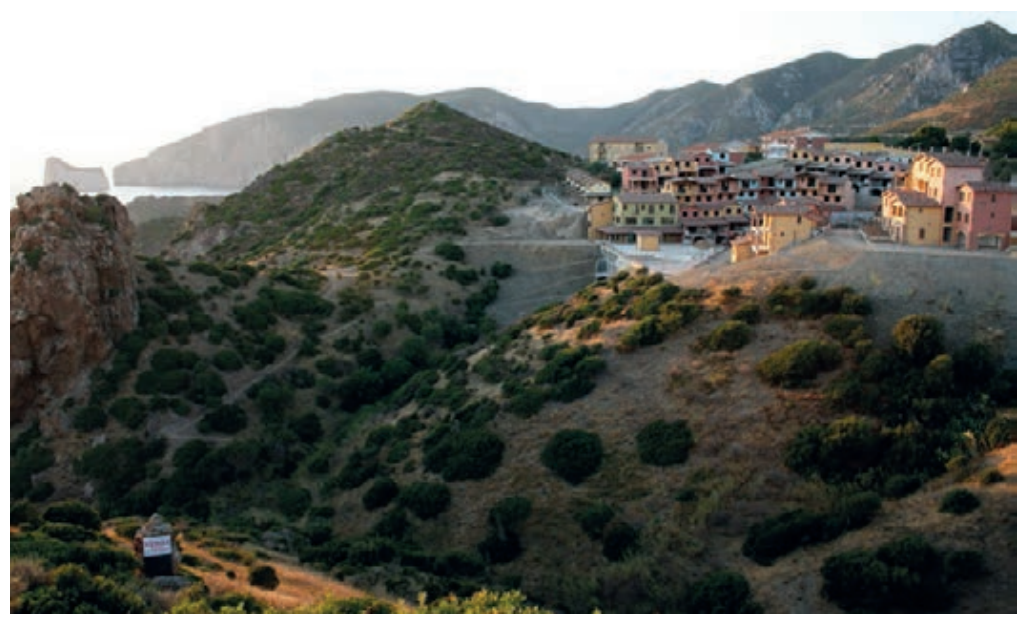

(62). Un esempio particolarmente significativo è il villaggio di Dorgali. Il villaggio si trova vicino al mare, ma è protetto da una catena montuosa contro gli attacchi nemici. Il porto Cala Gonone, situato nelle vicinanze, è stato trasformato negli ultimi cinquant’anni in una località balneare, che ora occupa una superficie pari a quella del villaggio originario. Il prototipo di Dorgali rappresenta la tipologia di molti luoghi costieri. Seguono alcuni esempi di località costiere costruite nello stile Costa Smeralda, come Porto San Paolo e Cuglieri.

L’organizzazione di questi nuovi quartieri si discosta dall’organizzazione tradizionale sarda. Nelle aree rurali, gli edifici seguivano un reticolo rettangolare leggermente irregolare, con le abitazioni vicine alla strada. Oggi, la maggior parte delle costruzioni turistiche sulla costa segue la topografia naturale con curve morbide, ispirandosi al modello della Costa Smeralda. Le case presentano giardini anteriori più ampi e, in generale, uno spazio circostante maggiore. Questa tendenza urbanistica è visibile anche nei nuovi quartieri destinati alla popolazione locale, in particolare nel nord della Sardegna.

L’orientamento di queste nuove costruzioni non segue più le caratteristiche territoriali come la vicinanza all’acqua, né le gerarchie sociali storicamente sviluppate. Oggi è la vista panoramica il fattore determinante nella disposizione e nell’articolazione architettonica. Sono nati (e continuano a nascere) villaggi di seconde case, costruiti su pendii per garantire una vista sul mare a ogni edificio.

Sebbene sia difficile stabilire in che misura la Costa Smeralda abbia servito da modello per questi insediamenti, per quanto riguarda lo stile architettonico, non tutte le costruzioni possono essere considerate imitazioni. Una parte significativa degli insediamenti costieri rappresenta un’evoluzione architettonica della sobria cultura edilizia vernacolare sarda, adattata a un nuovo utilizzo e a un sistema costruttivo industriale basato su cemento e mattoni. Tuttavia, una percentuale rilevante è influenzata dagli edifici progettati dal comitato architettonico della Costa Smeralda.

Le imitazioni degli insediamenti, realizzate su larga scala sia nella disposizione sia nell’architettura, sono iniziate con il completamento dei primi insediamenti di Romazzino e Porto Cervo, a partire dalla metà degli anni Sessanta.

Da villaggio a polo turistico

A partire dagli anni Settanta, attorno al minuscolo agglomerato di case di Porto San Paolo sono sorti quartieri di seconde case di notevole estensione(63. Porto San Paolo nel 1954 era composta da cinque case. Le case sono state contate sulla foto aerea. Si trova a 12 chilometri a sud-est di Olbia). Intere strade sono state concepite ispirandosi alla Costa Smeralda. Spesso queste imitazioni di insediamenti portano nomi simili alla Costa Smeralda. Così, San Paolo è diventato il centro principale delle località costiere Costa Corallina, Costa Dorata e Punta Pietra Bianca; tutti nomi che richiamano il modello originario. Anche queste località sono state progettate seguendo, in modo più o meno marcato, il linguaggio architettonico della Costa Smeralda. Tuttavia, rispetto all’originale, vi è una maggiore incidenza di strade rispetto alle case esistenti, poiché da una diramazione della strada principale si sviluppano piccole vie di accesso alle abitazioni.

In Costa Dorata l’imitazione della Costa Smeralda è evidente a tutti i livelli. Dalla disposizione delle strade e degli edifici, ai muri di recinzione dei lotti e al design degli interni, l’insediamento è una copia. Anche i dettagli coincidono: l’indicazione della località su una pietra di granito dipinta a mano, le tegole triple utilizzate per rifinire i tetti e l’intonaco grezzo bianco negli interni chiari esempi di un’applicazione – seppur lievemente distorta – dello stile della Costa Smeralda.

A Punta Pietra Bianca, l’integrazione nel paesaggio si ispira al modello della Costa Smeralda, mentre l’architettura presenta parallelismi solo in alcune costruzioni. Il centro del villaggio, ad esempio, è una versione ridotta di Porto Cervo. Come l’originale, il territorio ha un consorzio fondato nel 1982 (64. Si tratta del consorzio Puntaldia), un comitato architettonico e persino proprie norme edilizie, che sono una copia semplificata delle regole originali della Costa Smeralda. Anche la Costa Corallina ha il proprio consorzio, anch’esso fondato nel 1982. Le seconde case della zona si ispirano maggiormente a uno stile vernacolare, ma gli edifici principali, come l’hotel o il ristorante del porto, sono progettati nello stile della Costa Smeralda.

Diffusione lungo tutta la costa

L’esempio di Porto San Paolo rappresenta in modo emblematico molte delle nuove località costiere. Non si può individuare un decennio preciso in cui l’adozione dello stile sia stata particolarmente marcata, né restringere il fenomeno a una specifica regione costiera.

A Murta Maria, a nord di Porto San Paolo, è sorto dagli anni Sessanta un villaggio turistico che, a partire dagli anni Settanta, ha visto la costruzione di edifici nello stile della Costa Smeralda. Da allora e fino a oggi, interi quartieri sono stati costruiti seguendo questo stile.

A Cannigione, un villaggio che nel 1954 contava solo 21 case e che confina con la Costa Smeralda, l’imitazione dell’urbanistica e dell’architettura è iniziata anch’essa negli anni Settanta. Le seconde case realizzate qui sono un esempio tipico di molte imitazioni in Sardegna. Il linguaggio volutamente naïf visibile nei progetti della Costa Smeralda viene imitato, dando vita a un’architettura manierista. Le nuove località si presentano come idilliaci paesaggi architettonici che sembrano usciti da un disegno romantico.

A San Pietro di Mare, situato sulla costa nord-occidentale a nord di Sassari, è nato dalla fine degli anni Sessanta un villaggio di seconde case, probabilmente destinato a una fascia benestante della popolazione locale. Gli ampi edifici si trovano vicino alla spiaggia, immersi in una pineta. (66. I residenti incontrati durante una visita non desideravano fornire informazioni sulla storia del luogo, ma hanno dichiarato d’essere sardi che abitavano lì. Il fatto che si trattasse di persone molto benestanti provenienti dalla zona di Sassari è desumibile dall’ubicazione di San Pietro di Mare, dalle dimensioni degli edifici e dalla disposizione della seconda casa).

Il fenomeno non si limita al nord dell’isola. A circa 190 chilometri da Porto Cervo, sul lato opposto dell’isola, a S’Archittu, è stato costruito dalla fine degli anni Sessanta un villaggio di seconde case, seguendo la topografia del luogo. Questo nuovo insediamento costiero rappresenta uno dei primi esempi di villaggi di seconde case per i sardi provenienti da aree rurali. Gli abitanti di S’Archittu provengono principalmente dai paesi limitrofi di Santu Lussurgu, Cuglieri, Sennariolo e Scano Montiferro, situati più all’interno. Il villaggio ospita un unico hotel, destinato a turisti sardi provenienti da altre zone o a visitatori non locali. Ancora oggi, durante i mesi estivi, i sardi delle aree circostanti si trasferiscono sulla costa. Il borgo è reso particolarmente pittoresco dalla presenza di una torre medievale sulla penisola e di un arco naturale di roccia sul mare, che, insieme all’architettura scultorea, sono diventati un luogo molto apprezzato per le foto di matrimonio. Questo dimostra quanto lo stile della Costa Smeralda si sia intrecciato con la vita locale. Come nel modello originale, le strade si diramano dalla via principale terminando in cul-de-sac, lungo i quali si trovano le seconde case. Le costruzioni riprendono elementi architettonici caratteristici, come le facciate ad arco espressive e le linee curve delle abitazioni. Il risultato è una composizione simile a un collage, che riproduce elementi della Costa Smeralda in modo più libero e scultoreo.

Anche nel sud, vicino a Cagliari, sono stati costruiti interi quartieri nello stile della Costa Smeralda. Questa imitazione è sorprendente, poiché la capitale dell’isola ha una propria secolare tradizione architettonica e culturale. Esempi di quartieri nello stile della Costa Smeralda si trovano, ad esempio, a Costa Rei, a nord-est di Cagliari.

Persino nelle aree interne si osservano imitazioni urbanistiche. Un esempio è il villaggio pastorale di San Pantaleo, che confina con la Costa Smeralda. Tutte le strade che scendono verso valle sono fiancheggiate da edifici nel nuovo stile, circondati da ampi giardini. Questi nuovi edifici occupano ormai una superficie pari a quella del centro storico.

Un altro esempio è a Monte Carru, a est di Alghero. Nel 2009 fu progettato un quartiere residenziale relativamente grande, completato nel 2015 e parzialmente abitato. L’urbanistica di Monte Carru si basa su un progetto di Vietti. Nel quartiere Cerbiatta a Porto Cervo, Vietti aveva accorpato due case in modo tale che nel piano urbanistico apparissero come singole ville con grandi giardini. A Monte Carru, cinque case a schiera più piccole sono state progettate per ricordare nella loro forma complessiva delle ville. Le doppie ville di Porto Cervo si trasformano in case a schiera. Questa strategia architettonica si riscontra lungo tutta la costa, dalla Costa Corallina a Stintino, fino a Puntaldia e Baia Sant’Anna. Con questa camuffatura architettonica è stato possibile costruire interi quartieri non solo nella periferia di Alghero, ma anche in altre zone costiere. Lo stesso approccio si ritrova lungo tutta l’isola, ad esempio alla Costa Corallina, a Stintino Country Paradise, al Golf Club Puntaldia e alla Baia Sant’Anna.

Uno stile che si afferma

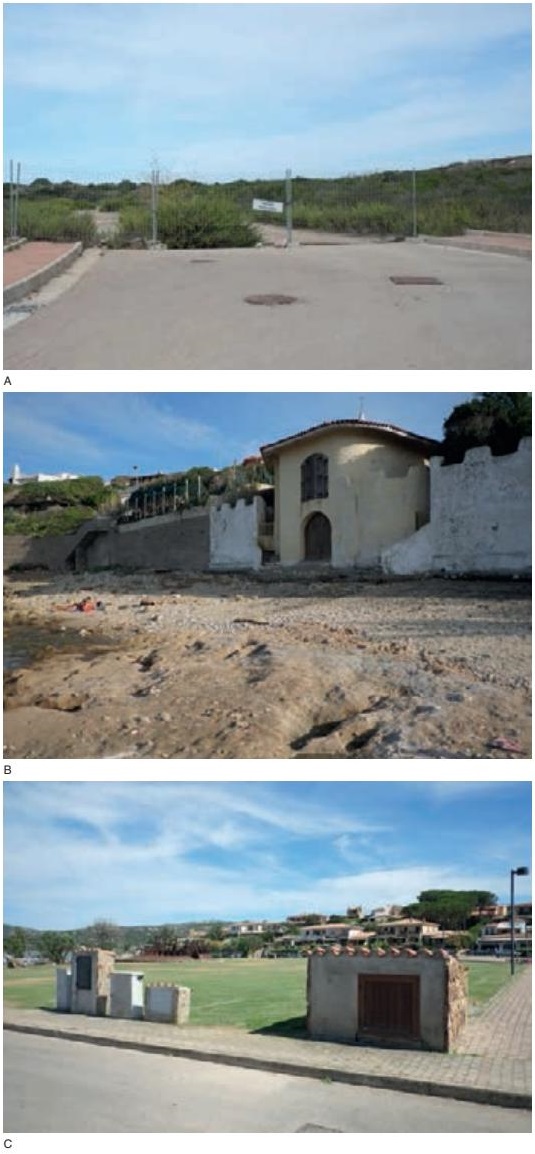

Le imitazioni degli insediamenti sono un fenomeno che persiste ancora oggi e che ha sviluppato una propria dinamica. Alcuni insediamenti costieri sono composti da imitazioni realizzate in diversi decenni. Il villaggio di seconde case Baia Sant’Anna, situato vicino al borgo storico di Taunanella, ne è un esempio. I primi edifici, ispirati alla Costa Smeralda, furono costruiti negli anni Settanta. Mentre molte di queste prime costruzioni sono ormai abbandonate o in rovina, nelle immediate vicinanze sono state realizzate, negli anni Duemila, nuove copie della Costa Smeralda, evidenziando un’evoluzione dell’applicazione iniziale del modello verso un’autonoma reinterpretazione degli elementi originali.

Anche Porto San Paolo, che nel 1954 contava solo cinque case, oggi presenta espansioni sinuose verso ovest, sud e nord-est lungo la costa, che superano di gran lunga l’area del nucleo centrale a struttura ortogonale. Gli edifici più recenti, costruiti in uno stile Costa Smeralda ulteriormente sviluppato, risalgono al 2008.

Sembra che la diffusione dello stile tenda piuttosto ad ampliarsi che a scomparire. Persino gli insediamenti che in passato reinterpretavano in chiave moderna lo stile vernacolare sardo stanno oggi adottando il linguaggio della Costa Smeralda. Un esempio significativo è Golfo Aranci, un ex piccolo villaggio di pescatori, con una struttura urbana originariamente ortogonale. A partire dal 1968, il paese si è espanso, quadruplicando la sua estensione. Fin dall’inizio, l’urbanistica si ispirava al modello della Costa Smeralda, anche se gli edifici delle decadi successive hanno mantenuto un’interpretazione moderna dell’architettura rurale sarda. La parte più recente dell’insediamento, a ovest, è stata invece costruita nello stesso stile della Costa Smeralda.

Le strade si adattano alla topografia con curve appositamente modulate e, quanto più recenti sono le costruzioni, tanto più spesso imitano lo stile della Costa Smeralda. Un tratto stradale costruito nel 2005, ad esempio, è una copia dell’ala est dell’hotel Cala di Volpe. Sebbene la versione sia più geometrica, è inconfondibilmente un’imitazione: gli ingressi sopraelevati, i porticati coperti, gli archi al piano terra, le finiture dei tetti con tripla fila di coppi, i motivi triangolari nei muri, i rinforzi murari e la palette cromatica delle facciate richiamano il celebre modello. Persino l’illuminazione stradale è ispirata a quella della Costa Smeralda. A sud di Golfo Aranci ci sono segnali che indicano che questa tendenza continuerà. Ad esempio, tra il 2014 e il 2015, un piccolo insediamento ispirato alle opere di Couëlle è stato realizzato sulla collina della Spiaggia Bianca.

2.2. Imitazione dell’architettura

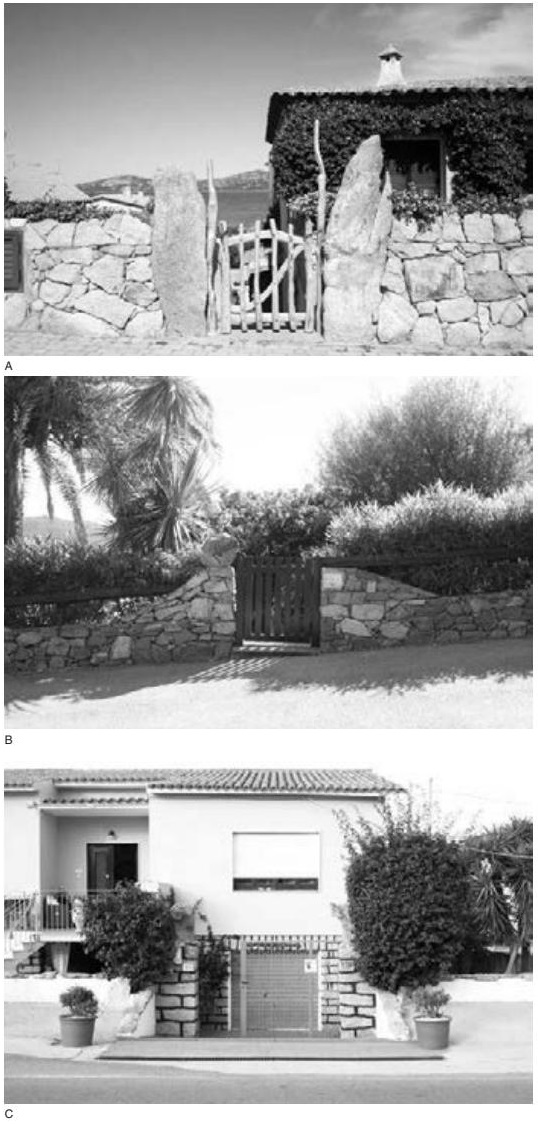

In Sardegna esistono innumerevoli esempi di imitazioni architettoniche. Una classificazione netta non è possibile, poiché i confini tra gli stili sono fluidi. Come descritto da Roggio, spesso vengono copiati solo dettagli specifici, poi aggiunti a una casa “normale” in stile sardo. Di seguito vengono riassunti i principali fenomeni di imitazione architettonica, illustrati con esempi.

Trasformazione del complesso alberghiero in abitazione

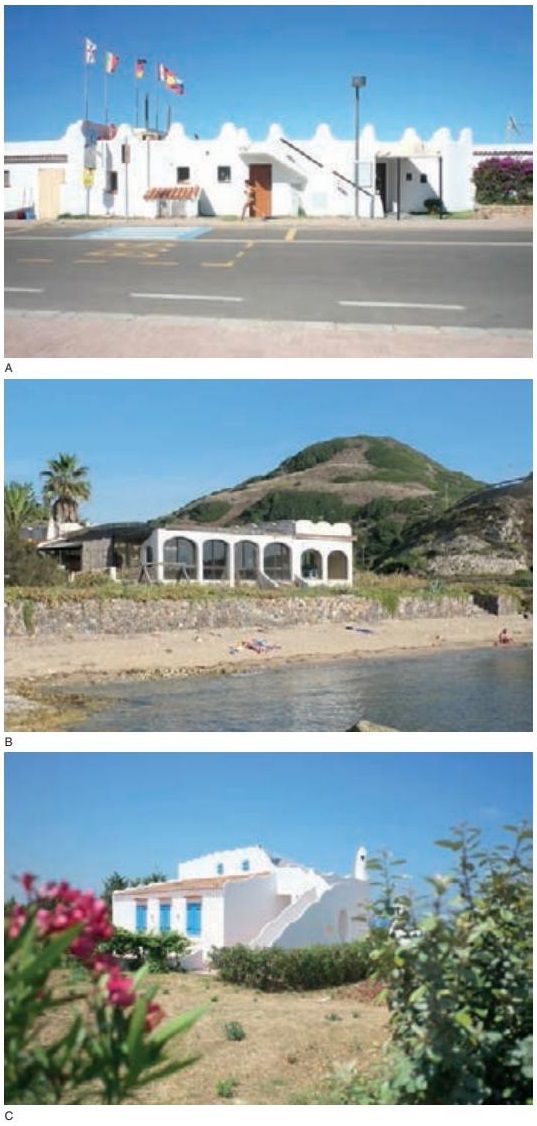

Le copie stilistiche degli anni Sessanta e Settanta si ispiravano alle prime icone architettoniche, che erano ancora prevalentemente bianche. Una caratteristica delle imitazioni è l’applicazione dell’architettura dei progettisti originali a funzioni diverse da quelle originarie. Così, i prototipi architettonici in Sardegna vengono adattati a utilizzi più piccoli, con particolare riferimento alle parti accessibili al pubblico del territorio.

L’espressione architettonica di edifici iconici, come la chiesa Stella Maris o gli hotel Romazzino e Luci di Muntagna di Busiri-Vici, viene adattata a case e piccoli ristoranti stradali. Nei nuovi edifici, gli elementi architettonici dello stile Costa Smeralda subiscono una reinterpretazione. Ad esempio, le terminazioni ondulate degli edifici, che Busiri-Vici usava in modo parco o con una funzione statica – come nel caso dell’hotel Luci di Muntagna – diventano un elemento principale privo di significato strutturale.

Queste prime applicazioni stilistiche si trovano lungo tutta la costa, da Cannigione, a nord della Costa Smeralda, a Marritza, a est di Porto Torres, fino a S’Archittu, al centro della costa occidentale sarda.

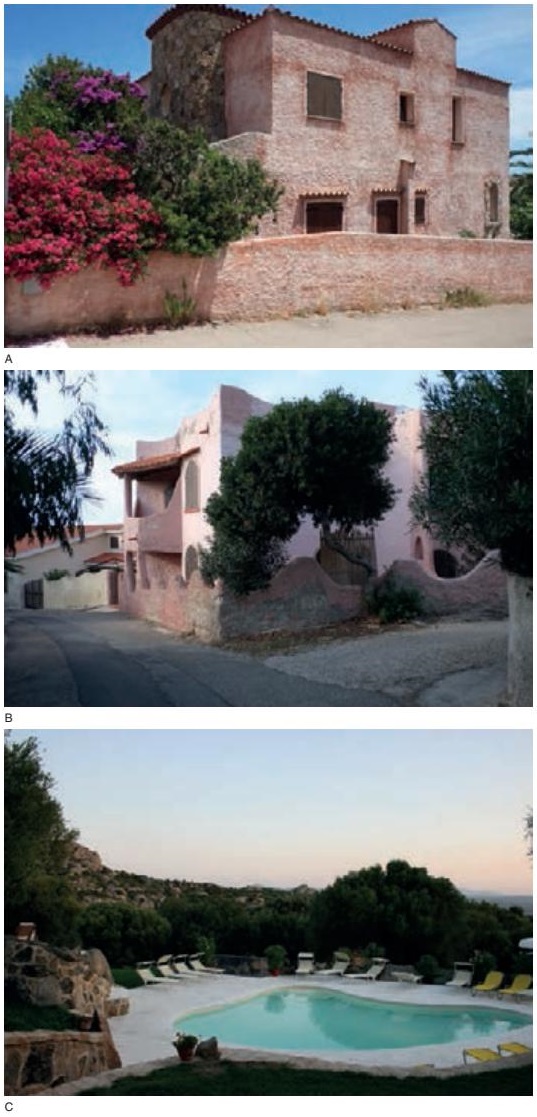

Nonostante l’utilizzo prevalentemente estetico degli elementi architettonici della Costa Smeralda, le prime imitazioni sono realizzate con attenzione ai dettagli. A Stintino, ad esempio, gli edifici costruiti negli anni Settanta somigliano alle ville di Vietti. Oltre a riprendere l’espressione e gli ornamenti degli originali, adottano anche la disposizione degli spazi su diversi livelli e le rampe di accesso ai tetti.

Le imitazioni dell’architettura di Couëlle negli anni Sessanta e Settanta spesso si limitano a dettagli come la tripla fila di coppi alla sommità dei tetti, l’uso di granito espressivo e invecchiato o le forme organiche degli archi. Gli edifici scultorei di suo figlio Savin vengono raramente utilizzati come riferimento complessivo, ma i singoli elementi di Couëlle e di suo figlio vengono assemblati in composizioni fantasiose. Nel corso dei decenni, l’assimilazione della loro architettura è aumentata. Oggi, innumerevoli edifici in Sardegna presentano elementi della plastica architettura dei Couëlle.

L’architettura della vista nelle periferie

Anche il centro di Porto Cervo, forse oggi forse il luogo più celebre dell’isola, è stato oggetto di reinterpretazioni architettoniche a partire dagli anni ’80. Qui l’architettura attraversa un processo di trasformazione dalla situazione e utilizzo originari – incentrati su una piazza pubblica sul mare – verso la creazione di una fila di edifici situati in periferia. A Porto Cervo, il piano terra degli edifici ospita negozi, mentre ai piani superiori si trovano appartamenti di proprietà destinati a una popolazione più orientata alla vita urbana della Costa Smeralda. L’architettura si apre su terrazze e balconi con vista sulla piazza e sul mare.

Questa tipologia architettonica è stata imitata in molte case plurifamiliari vicino alla costa. Tuttavia, nelle aree periferiche, le facciate ad arco si affacciano spesso su strade o prati, piuttosto che su panorami marini. I balconi e le terrazze, simboli architettonici del rapporto visivo con l’ambiente, rappresentano il tema dominante di queste costruzioni.

Lo stesso approccio è stato applicato anche nei quartieri urbani locali. A Olbia, storicamente caratterizzata da una struttura ortogonale, i quartieri di nuova costruzione imitano la Costa Smeralda. A nord dell’aeroporto, ad esempio, lungo strade curve, si trovano edifici plurifamiliari costruiti a partire dal 2000. I balconi sono orientati verso il mare, ma la vista è spesso ostruita da recinzioni presenti sui lotti intermedi.

Trasformazioni di elementi architettonici singoli

Gli elementi architettonici principali del modello di riferimento sono stati individuati dalla popolazione locale e integrati nell’uso dello stile in Sardegna. Come già accennato, questi elementi subiscono processi di adattamento per ragioni economiche o pratiche. Ad esempio, vengono spesso utilizzate scale esterne che conducono al primo piano, elemento che viene ripetuto più frequentemente rispetto al modello originale.

Il bordo del tetto con una tripla fila di coppi viene talvolta solo accennato con due linee ondulate sotto la gronda oppure si traduce in una cornice decorativa. I cornicioni tripli, rari nell’architettura vernacolare sarda, sono quindi identificabili come caratteristiche dello stile Costa Smeralda.

La qualità scultorea degli archi tipici della Costa Smeralda si ritrovano nelle seconde case in tutta la Sardegna. Come per l’hotel Romazzino, gli archi sono rivolti verso l’alto o verso il basso, spesso dando vita a combinazioni proprie ispirate dall’originale. Le forme ondulate sono utilizzate nell’architettura per muri di giardini, finiture murarie e supporti strutturali.

Le ringhiere intonacate con onde e bastoni di legno, usate dai tre architetti fondatori, diventano un motivo formale riprodotto in diversi materiali e colori. I rami irregolari delle ringhiere vengono reinterpretati in metallo. I telai delle finestre in granito grezzo vengono prodotti industrialmente, perdendo così la tridimensionalità plastica degli originali della Costa Smeralda.

Il basamento, rivestito in granito nella Costa Smeralda, è ampiamente utilizzato in tutta l’isola. La linea superiore, già pittoricamente irregolare nel modello originale, viene ulteriormente accentuata e reinterpretata con maggiore libertà artistica.

Le imitazioni dello stile architettonico si sono evolute nel corso dei decenni insieme alle trasformazioni della Costa Smeralda. Successivamente, ispirandosi ai modelli di Cala di Volpe e Porto Cervo, tutti gli edifici sono stati dipinti in tonalità tenui di rosso, rosa e giallo per mimetizzarsi meglio nel paesaggio. Anche questa scelta cromatica è stata adottata e reinterpretata altrove in Sardegna. La tecnica della pittura a strati multipli, pensata per simulare l’invecchiamento, si è trasformata in un effetto più scuro ai bordi degli edifici.

L’uso dello stile Costa Smeralda subisce anche processi di trasformazione per ragioni economiche. Le nuove costruzioni creano un linguaggio architettonico proprio: i tetti in tegole delle ville di Vietti a Romazzino diventano, in casi estremi, tetti in cemento dipinti di rosso; i supporti in legno si trasformano in tubi di acciaio; i basamenti in granito vengono sostituiti con lastre di pietra incollate importate dalla Cina. Al posto delle molteplici mani di pittura, vengono usati colori opachi e brillanti per riprodurre i pastelli giallo e rosa di Porto Cervo.

Rovine accanto a edifici curati

Un fattore che caratterizza i giovani insediamenti sulla costa è il legame stretto con le condizioni economiche del costruttore e la presenza o assenza di investitori. Il valore dei terreni è strettamente legato alla vicinanza alla costa, piuttosto che agli insediamenti storicamente sviluppati. Le strutture storiche e sociali esistenti esercitano anche una funzione di controllo sulle nuove costruzioni. La quasi totale assenza di tali strutture lungo la costa ha portato alla costruzione di edifici solo quando esistono le basi economiche. In mancanza di queste basi, le costruzioni vengono abbandonate, generando il fenomeno di case nuove accanto a case trascurate o abbandonate dello stesso tipo.

Dalla costa all’entroterra

La maggior parte delle imitazioni stilistiche si trova sulla costa, ma il fenomeno si è diffuso anche nell’entroterra. Ad Arzachena sono stati realizzati due quartieri di nuova costruzione, nei quali sono stati integrati in vario grado elementi dello stile Costa Smeralda nell’architettura sarda.

Anche gli agriturismi nell’entroterra, pur promettendo di trasmettere la cultura tradizionale sarda, utilizzano molti elementi architettonici della Costa Smeralda, come il trattamento delle facciate, gli arredi dei bagni o le piscine organiche.

Infine, anche in paesi con una lunga storia di resistenza culturale, come Orgosolo, si trovano edifici ispirati a questo stile. Qui le reinterpretazioni tendono ad essere più esplicite ed espressive, adattate alle specificità culturali e geografiche locali.

2.3. Conclusione

La Costa Smeralda non è l’unica causa delle costruzioni lungo la costa, né rappresenta l’unico modello architettonico per la Sardegna. Gran parte delle aree costiere presenta architetture che richiamano edifici vernacolari sardi più semplici. Inoltre, molti elementi dello stile architettonico della Costa Smeralda derivano da un generale stile mediterraneo. Non è quindi sempre possibile distinguere chiaramente quali elementi siano stati presi dal consorzio e quali siano parte di un’imitazione più generica dell’architettura mediterranea.

Tre fattori indicano però che la Costa Smeralda ha avuto l’influenza maggiore sui processi di urbanizzazione sarda dagli anni ’60 a oggi:

- La consapevolezza che l’architettura vernacolare sarda è rimasta per quindici secoli pressoché immune da influenze esterne.

- Il fatto che il consorzio abbia avviato la costruzione di strade, installato reti idriche ed elettriche e promosso la costruzione di un aeroporto, rendendo accessibile la costa settentrionale, oggi la principale attrazione turistica della Sardegna.

- La sequenza temporale: i primi villaggi turistici costruiti subito dopo la Costa Smeralda mostrano chiare somiglianze architettoniche con il nuovo “stile locale” introdotto dal consorzio.

L’adozione dello stile architettonico al di fuori della Costa Smeralda ha portato a un nuovo stile, selvaggio e leggermente eccentrico, in Sardegna. Gli architetti del consorzio hanno cercato di creare un’architettura coerente, andando oltre una semplice raccolta di dettagli visivi. Tuttavia, ciò che è stato maggiormente imitato sono stati frammenti iconici, portando a risultati stilizzati.

Gli elementi architettonici copiati sono quelli più immediatamente riconoscibili. Di conseguenza, le imitazioni non offrono una visione architettonica coerente, ma si limitano a combinare immagini frammentarie. Questo potrebbe essere uno dei motivi per cui lo stile della Costa Smeralda è stato, a torto, etichettato come una “collage” di dettagli visivi piuttosto che come vera architettura.

I cambiamenti all’interno del consorzio hanno reso lo sviluppo architettonico della Costa Smeralda meno omogeneo. L’abbandono di Aga Khan ha compromesso lo sviluppo unitario del progetto, portando al mancato rispetto delle rigide regole originarie in materia di costruzione e vegetazione. Edifici iconici come il Cala di Volpe sono stati modificati così tante volte da sembrare oggi caricature delle strutture originali.

Il concetto architettonico originario della Costa Smeralda presentava una certa coerenza spaziale, tematica e stilistica. Tuttavia, i cambiamenti nella gestione del progetto hanno reso lo stile originale sempre meno definito. Contemporaneamente, nell’era mediatica, sempre più immagini della Costa Smeralda e dei suoi abitanti famosi hanno iniziato a circolare. L’imitazione architettonica è diventata un tentativo di replicare tali immagini, portando a copie ancora meno precise e più variegate rispetto agli inizi.

La maggior parte delle costruzioni costiere in Sardegna è stata realizzata da piccoli investitori, fino a singoli individui. Aga Khan è stato l’unico grande investitore a rendere almeno parzialmente omaggio alla tradizione edilizia sarda, ma è stato allontanato. Allo stesso tempo, la politica sarda potrebbe aver sottovalutato l’imprevedibilità e l’estensione delle attività dei piccoli investitori.

Sintesi finale

Questa indagine ha permesso per la prima volta di esplorare fonti fondamentali sulla Costa Smeralda. La descrizione e l’analisi dei piani, delle fotografie e degli studi interni rappresentano i principali contributi di ricerca di questa tesi.

La Costa Smeralda è il risultato dell’idea di sviluppare economicamente una regione incontaminata attraverso un progetto turistico su larga scala. Il villaggio turistico è nato in un’epoca in cui diversi gruppi sociali si connettevano a livello transnazionale. La Costa Smeralda è stata inserita come parte di una rete globale di villaggi turistici esistenti negli anni ’60 e ’70. Ciò che rende la Costa Smeralda speciale all’interno di questa rete è che non si tratta di un ex villaggio di pescatori come Capri, né di un ex insediamento montano vernacolare come Gstaad o St. Moritz. La Costa Smeralda è stata progettata letteralmente su un prato verde. Per la scala del progetto, la sua esclusività e la sua innovativa pianificazione strategica, è unica in Europa. A causa di questa pregnanza, rappresenta sia un prototipo per il tipo di insediamento turistico descritto sia una manifestazione spaziale rilevante di una rete.

Per la realizzazione del progetto Costa Smeralda ci sono stati uno sviluppo pianificatorio e uno stilistico. Lo sviluppo pianificatorio si è articolato su tre livelli:

La prima dimensione riguardava una pianificazione su larga scala e la creazione delle infrastrutture. La progettazione delle infrastrutture è stata regolamentata attraverso leggi edilizie specifiche. Gli elementi visibili delle infrastrutture sono stati trattati come architettura vernacolare o caratterizzati da elementi tratti dalla natura. Il nascondimento di qualsiasi componente tecnica a tutti i livelli di scala ha impedito che alla Costa Smeralda si creassero spazi di scarsa qualità. Lo spazio stradale è stato progettato come una messa in scena visiva della natura, richiamandosi al concetto dei parkway degli Stati Uniti.

La seconda dimensione riguardava la distribuzione geografica e l’organizzazione dei centri. Sono stati definiti quattro centri: Pitrizza, Porto Cervo, Romazzino e Cala di Volpe. Questi sono stati collocati lungo la costa, a grande distanza l’uno dall’altro, tenendo conto dei mezzi di trasporto come automobili e yacht. La loro distribuzione è stata pianificata in base alle distanze nautiche. La disposizione urbanistica delle costruzioni segue quasi dogmaticamente il terreno esistente. Il centro principale multipolare Porto Cervo riflette in piccolo ciò che la struttura della Costa Smeralda rappresenta su scala più ampia. Così come i quattro centri formano una rete su tutto il territorio, anche i punti focali organizzativi di Porto Cervo non sono concentrati in un unico centro, ma distribuiti lungo l’intera baia ramificata.

La terza dimensione riguardava grandi elementi architettonici, considerati i cuori pulsanti dei centri. Questi consistevano negli hotel a cinque stelle del territorio. I quattro edifici alberghieri erano nuclei architettonici autonomi intorno ai quali si raggruppavano liberamente le successive costruzioni. Tutti i centri sono stati progettati con un’identità spaziale simile, rappresentando una topografia astratta in chiave architettonica. Le figure simili a mulini a vento si adattavano al terreno esistente. Nel caso di studio di Porto Cervo, il nucleo centrale è costituito da più spazi pubblici separati, che funzionano e vengono percepiti in modo indipendente. Pertanto, la disposizione centrale di Porto Cervo riflette la stessa disposizione multipolare che caratterizza l’intera Costa Smeralda.

Come logica di controllo dell’insediamento, è stato adottato un approccio di pianificazione top-down, in cui sono stati stabiliti edifici di riferimento e un proprio regolamento edilizio. Di conseguenza, ogni edificio aggiuntivo ha portato a un'”espansione” dello stile definito.

Lo sviluppo stilistico è stato influenzato dagli architetti fondatori Luigi Vietti, Michele Busiri-Vici e Jacques Couëlle. Essi hanno sviluppato un’architettura condivisa: lo stile Costa Smeralda. Quest’architettura è stata caratterizzata a tutti i livelli di scala da riferimenti vernacolari e dall’integrazione con il paesaggio. Le prime ville e hotel erano opere d’arte totali, in cui denominazione, collocazione, disposizione in pianta e sezione, materiali e arredamento erano composti in un’unità.

Le costruzioni si adattavano alla topografia esistente: la figura degli edifici seguiva in sezione il terreno, includendo rocce e piante più grandi, che spesso diventavano parte integrante dell’architettura. Inoltre, gli edifici stessi formavano una topografia percorribile attraverso scale e terrazze. Gli spazi delle costruzioni erano disposti in pianta e sezione in modo sfalsato. Per integrare armoniosamente i grandi hotel nel paesaggio, si utilizzava una figura planimetrica a forma di mulino a vento. Partendo da una torre centrale o un cortile, le ali degli edifici si adattavano al terreno esistente.

L’organizzazione spaziale delle ville si sviluppava dal lato montuoso simile a una fortezza verso la vista panoramica. Alla base si trovava lo spazio abitativo sproporzionatamente grande, mentre l’ultima e più aperta stratificazione spaziale era costituita da terrazze e pergolati. Il percorso era determinato, come nel caso delle strade, dalla messa in scena del panorama. L’attenta integrazione con la natura circostante veniva contrastata dall’uso manipolativo della vegetazione, che regolava viste e accessi.

L’uso diretto di elementi naturali rifletteva l’interesse dei padri fondatori per il territorio. Allo stesso tempo, l’uso iconico di tali elementi tradiva una mentalità da esploratori forse poco riflessiva, criticata come un approccio consumistico alla Sardegna.

La Costa Smeralda si inserisce nella tendenza del periodo di porre un accento rurale nell’architettura. Questa tendenza si è sviluppata nell’arco di diversi decenni, ha interessato vari strati sociali e influenzato numerose ideologie. Nello Stile Costa Smeralda emergono tre caratteristiche principali:

- La prima caratteristica principale è il ruralismo.

- La seconda caratteristica principale è l’influenza dell’architettura di Frank Lloyd Wright sui progettisti della Costa Smeralda.

- La terza caratteristica principale è il tentativo del Consorzio di creare un nuovo modello di vita «ideale».

Il complesso turistico della Costa Smeralda testimonia un’autorealizzazione ininterrotta dei suoi abitanti.

A partire dal 1967, furono coinvolti i pianificatori del paesaggio SDDA. Essi svilupparono per il vasto e articolato progetto uno strumento di pianificazione in grado di affrontare in modo complessivo il territorio ramificato. Tale strumento affinò l’idea già elaborata di rafforzare i potenziali esistenti del paesaggio. Il paesaggio, le infrastrutture e l’urbanistica furono progettati su diversi livelli di scala e furono elaborati dettagli standard per la concreta attuazione. Per la progettazione del paesaggio, fu creato un piano di riforestazione che prevedeva un ecosistema vegetale appositamente ideato. SDDA gerarchizzarono e riorganizzarono l’immagine stradale e la pianificazione urbanistica basandosi sulle vedute panoramiche.

In un piano finale, non definito temporalmente ma da raggiungere, la Costa Smeralda avrebbe dovuto trasformarsi in un insediamento continuo, che si raggruppasse organicamente attorno ai centri e si rarefacesse tra di essi. Questo avrebbe dovuto rendere la Costa Smeralda un luogo redditizio e vivace in Sardegna, attivo per oltre sei mesi all’anno.

Le battaglie politiche per l’approvazione del piano regolatore della Costa Smeralda iniziarono nel 1968. Il governo sardo reagì all’aumento del valore della costa e alla crescente attività edilizia causata dalla Costa Smeralda strutturando in modo più rigoroso il processo di approvazione. Le crescenti resistenze politiche fecero fallire ripetutamente l’approvazione; per questo motivo, nel 1998, Aga Khan cedette le sue quote territoriali alla catena alberghiera Sheraton. Tuttavia, l’urbanizzazione della costa sarda, avviata negli anni Sessanta, è un processo che continua tutt’oggi.

La costruzione avvenne principalmente attraverso piccoli investitori, fino ai singoli individui. Con Aga Khan fu allontanato l’unico grande investitore che, almeno in parte, aveva reso omaggio alla tradizione edilizia sarda. La qualità architettonica è diminuita dopo le prime costruzioni, e l’uscita di scena di Aga Khan ha reso meno chiara la pianificazione complessiva del luogo.

Nonostante ciò, grazie alle regole edilizie e alla pianificazione paesaggistica, la Costa Smeralda è riuscita a sviluppare un’identità architettonica propria. Le prime impostazioni concettuali hanno lasciato un’impronta duratura sulla Costa Smeralda. Porto Cervo è il centro principale della rete e rappresenta in sé una rete di centri diversi.

La Costa Smeralda, per il suo carattere pionieristico, è stata un prototipo per progetti turistici successivi di questa portata, in Europa e nel più ampio bacino del Mediterraneo. Aga Khan identificò il turismo nel segmento del lusso come una possibile via per portare benessere in una regione sottosviluppata. Il suo Aga Khan Development Network applicò le conoscenze e le metodologie del progetto Costa Smeralda a progetti turistici in Kenya e Pakistan. Anche i progetti turistici di Samih Sawiris alla fine degli anni Ottanta a El Gouna, in Egitto, e a metà degli anni Duemila ad Andermatt, in Svizzera, seguono sotto molti aspetti il modello della Costa Smeralda.

I processi di urbanizzazione nell’isola della Sardegna sono stati profondamente trasformati dal turismo internazionale. Con questa ricerca si è potuto dimostrare che la Costa Smeralda ha avuto un ruolo centrale in questi processi, grazie all’iniziativa del Consorzio per le infrastrutture, alla presenza mediatica del complesso turistico e alle particolari condizioni locali. L’assenza di una tradizione alberghiera sull’isola si adattava casualmente alla strategia del Consorzio Costa Smeralda, orientata principalmente alla costruzione di seconde case.

Prima dell’avvento del turismo internazionale, in Sardegna esisteva la tradizione degli insediamenti temporanei composti da casette sulla spiaggia, i casotti. Gli utenti dei casotti avevano una comprensione del concetto di seconda casa promosso dal Consorzio. Questo si riflette nel fatto che in nove dei siti originari dei casotti, in seguito, furono realizzate imitazioni dello stile Costa Smeralda.

L’imitazione dello stile si diffuse in tutta l’isola poco dopo il completamento dei primi edifici a Porto Cervo. Questo fenomeno non è stato accolto con favore né dai membri del Consorzio né dagli accademici sardi. Oltre a un’osservazione irritata del fenomeno, non è stata effettuata alcuna catalogazione delle imitazioni. Questa ricerca ha dimostrato che l’imitazione dello stile ha avuto un impatto profondo sui processi di urbanizzazione in Sardegna, influenzando l’urbanistica, l’architettura, l’immagine stradale, la vegetazione e persino dettagli come la forma delle piscine.

Anche se l’imitazione dello stile Costa Smeralda non rappresenta l’unica espressione architettonica dei processi di urbanizzazione sardi, costituisce una parte significativa. L’impatto più forte si riscontra nel nord Sardegna, ma tutte le coste dell’isola e l’entroterra ne sono influenzati. Come accade per i racconti orali, singoli elementi della Costa Smeralda sono stati estrapolati e si sono combinati in nuove forme autonome.

L’utilizzo semplificato dello stile architettonico al di fuori della Costa Smeralda ha portato a un nuovo stile di costruzione, selvaggio e leggermente eccentrico, in Sardegna. Sono stati copiati gli elementi architettonici più visivamente impressionanti. Questo ha fatto sì che le copie architettoniche non riflettano un’architettura coerente, ma rimangano una composizione di immagini frammentate.

Parallelamente alla copia stilistica in tutta l’isola, anche l’architettura della Costa Smeralda è diventata più vaga. Le rigide regole di costruzione e paesaggistiche originarie sono state rispettate meno rigorosamente dopo l’uscita di scena di Aga Khan. Nel contempo, nell’era dei media, sempre più immagini della Costa Smeralda e dei suoi abitanti celebri sono circolate. La copia dell’architettura si è sempre più basata sul tentativo di riprodurre queste immagini. Questi due fattori hanno generato una dinamica di copie dello stile Costa Smeralda sempre meno precise e più sfaccettate.