ULISSE IN SARDEGNA

La Sardegna nell’Odissea

Navigando con Victor Bérard e Fred Boissonnas

nella costa nord-orientale della Gallura “con gli occhi” di Omero

Un caso culturale di grande fascino

INDICE

cliccare sui titoli

♦ Presentazione di Guido Rombi

1) 1901: IL PRIMO VIAGGIO IN SARDEGNA DI VICTOR BÉRARD

e il libro

♦ 1.1) LES PHÉNICIENS ET L’ODYSSÉE

Paris, Librairie Armand Colin, 2 v., 1902-1903

con allegate le

˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜

2) 1912: IL SECONDO VIAGGIO IN SARDEGNA DI VICTOR BÉRARD

CON IL CELEBRE FOTOGRAFO SVIZZERO

♦ UNO STREPITOSO REPORTAGE FOTOGRAFICO DELLA GALLURA COSTIERA

˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜

3) VICTOR BÉRARD E I SUOI VIAGGI RACCONTATI DAL FIGLIO ARMAND BÉRARD

♦ VICTOR BÉRARD ET LES NAVIGATIONS D’ULYSSE (ca. 1971

di Armand Bérard – Ambassadeur de France

˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜

4) RECENSIONE ELOGIATIVA DI LES PHÉNICIENS ET L’ODYSSÉE di V. BÉRARD

♦ LA GÉOGRAPHIE DE L’ODYSSÉE D’APRÈS L’OUVRAGE DE Mr V. BÉRARD

˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜

5) RECENSIONI IN ITALIA DI LES PHÉNICIENS ET L’ODYSSÉE di VICTOR BÉRARD

♦ Al primo volume 1903

♦ Al secondo volume 1904, di Giacomo Tropea

˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜

6) LE TESI DI VICTOR BERARD ANCORA OGGI OGGETTO DI STUDI E DIBATTITO

♦ 6.1) Per una geografia arbitraria: un modesto contributo alla geografia odissea

♦ 6.2) Reimmaginare il Mediterraneo con l’odissea, le mappe e la fotografia.

Victor Bérard, un geografo sulle orme di Ulisse

˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜

7) AUTORI CHE SI RIFANNO STRETTAMENTE A VICTOR BÉRARD

sul caso ULISSE IN SARDEGNA

(apportando delle modifiche e varianti interpretative)

PHÉNICIENS ET GRECS EN ITALIE D’APRES L’ODYSSÉE

Paris, Ernest Leroux, éditeur, 1906

∼ ∼ ∼

˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜

8) Un interessante quadro di insieme dei viaggi sulla scia di Ulisse è in

L’ODISSEA COM’È: CANTI I-XII

di Mario Zambarbieri

Milano, Edizioni universitarie di lettere economia diritto, 2002

PRESENTAZIONE

Un caso culturale di grande fascino mal studiato e mal “usato” turisticamente

dalle Amministrazioni comunali e dagli operatori turistici, pertanto ancora tutto da scoprire e “mettere in scena” come merita

di Guido Rombi

Oggi (ma già dalla metà degli anni Novanta) un turista che vada a Palau, e molto probabilmente al porto, che è il punto più vivo e dinamico del paese, il vero suo centro, si troverà immerso in un dedalo di vie denominate via Ulisse, via Omero, via riva dei Lestrigoni, via dei Feaci, via dei Ciclopi, via dei Lotofagi, via della maga Circe, via Clitennestra, via degli Achei. Si troverà insomma dentro l’Odissea!

Poi, facendo un giretto costiero a Porto Pozzo (distante 20 minuti di macchina), gli capiterà di trovarsi indicata la Baia di Ulisse: la si trova segnata in tante attività ricettizie del luogo, hotel eccetera.

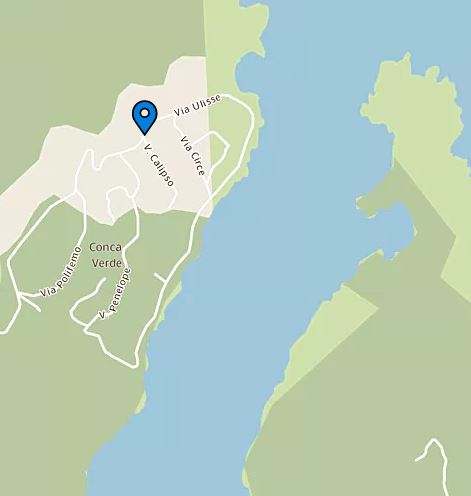

A qualche chilometro, in direzione Santa Teresa, il nostro turista svolterà per Conca Verde e, giunto al piccolo villaggio (del comune di Santa Teresa), si troverà in prossimità della spiaggia dentro un nuovo reticolo di vie “omeriche”: come a Palau anche qui via Ulisse, via Circe, via Calipso, via Polifemo, via Penelope.

La sera, ripensando alla passione dei sardi della costa gallurese nord-orientale per le avventure di Ulisse narrate da Omero nell’immortale capolavoro letterario l’Odissea, ecco che il nostro turista nel suo momento di relax decide di saperne di più, e al computer o sullo smartphone o sul tablet comincia a fare qualche ricerca e su Google: scrive Ulisse + Palau e poi Ulisse + Porto Pozzo.

PER LA RICERCA «PALAU + ULISSE» la risposta più diffusa, collegata a tanti siti di attività ricettizie, mutuata perlopiù dal sito dell’ufficio turistico, è che

«Secondo lo scrittore Victor Berard (sudioso di Omero) Capo d’Orso è l’unica località del mediterraneo che possa essere identificata con la terra dei Lestrigoni [sic !], quella terra cioè, in cui Omero colloca lo sbarco del navigante Ulisse alla ricerca del cibo e l’acqua per l’equipaggio e dove lo stesso condottiero greco conobbe una grave sconfitta. L’episodio è descritto nel libro X dell’Odissea, e narra che Ulisse sbarcò per approvvigionare le sue tre navi in una fonte detta ‘Artacia’(ossia ‘dell’Orso’) e mentre attingeva l’acqua vide alzarsi in lontananza, fra i monti, un filo di fumo, presagio di presenza di genti indigene.

Avvicinatosi a quel luogo incontrò una fanciulla di statura notevole alla quale cercò di rivolgere parola per comunicare, ma questa impaurita, prese a gridare per richiamare l’attenzione degli uomini. Costoro, di statura gigantesca, erano guidati da Antifate, re dei Lestrigoni. Erano un popolo d’antropofagi (cannibali) e fecero banchetto degli uomini d’Ulisse che riuscirono a catturare e con la loro grande forza fisica distrussero ben due delle navi gettandovi sopra dei macigni, perciò lo stesso Ulisse fu costretto a ritirarsi precipitosamente con l’unica imbarcazione rimastagli». https://palauturismo.com/contenuti/62204/roccia-orso

In altri siti sempre in quel di Palau si dice addirittura ««Secondo l’Odissea Ulisse arrivò a Palau con la sua flotta e ci trovò nei pressi un popolo chiamato i Lestrigoni, dalla fama di essere un popolo di cannibali».

Così in un sito di un Hotel 5 stelle, su Capo d’Orso: «Secondo Victor Berard, uno scrittore studioso di Omero, questo luogo potrebbe essere identificato con la terra dei Lestrigoni, giganti cannibali di cui si racconta nel decimo libro dell’Odissea. In cerca di provviste, Ulisse sbarca con le sue tre navi in una fonte detta “Artacia”, cioè dell’orso e QUI incontra una popolazione ostile che fece banchetto del suo equipaggio e distrusse due navi. Lo stesso Ulisse fu costretto a fuggire con l’unica imbarcazione rimastagli».

PER LA RICERCA «PORTO POZZO + ULISSE» troverà:

«Omero nell’Odissea descrive il fiordo di Porto Pozzo con il termine “La Profonda Ria”».

«La leggenda narra che nella profonda “ria” Omero immaginò l’incontro di Ulisse con i Lestrigoni di qui il nome “Baia di Ulisse”». [Sic! incomprensibile]

«Baia D’Ulisse, il leggendario nome della località di Porto Pozzo [sic!]. Si racconta infatti che in questo fiordo sia avvenuto l’immaginario incontro tra Ulisse e i Lestrigoni, popolo immaginario di giganti che Omero colloca in una terra identificata proprio con la Sardegna [sic!].

Quindi tenterà qualche sondaggio anche PER SANTA TERESA GALLURA: e qui solo una risposta, ma molto interessante! Un intervento alla Camera dei deputati di un parlamentare sardo, nel 1997, che criticando l’invito fatto dal sindaco a Vittorio Emanuele IV di partecipare alla festa di anniversario della fondazione del paese, disse:

GIOVANNI MELONI [PCI] : «… Questa cittadina celebra nei prossimi giorni, esattamente il 12 agosto, il quasi bicentenario della sua fondazione che viene fatta per i tempi moderni risalire alla Casa Savoia, ma che in realtà data ad un periodo molto più antico; vi sono addirittura degli studiosi che ritengono che l’episodio relativo ai lestrigoni e ad Ulisse si sia svolto nel fiordo di Santa Teresa, che si chiamava allora Lungoni.

PRESIDENTE [Luciano Violante]. Quelli di Porto Pozzo la pensano diversamente.

GIOVANNI MELONI. Quelli di Porto Pozzo forse la pensano diversamente, però la struttura dei luoghi sembrerebbe dare ragione ai teresini».

Simpatico siparietto che nel mostrare come la notizia di Ulisse in Sardegna, prima dell’era Internet fosse già conosciuta, dice come a Santa Teresa ci fossero dei critici che avrebbero voluto che invece lì fosse localizzata la scena omerica.

A questo punto al turista che, oggi, appassionato di cose culturali in senso lato, desiderava capirne qualcosa, non resta che ammettere di averci capito poco: solo di aver letto un guazzabuglio di brevi notizie incerte, contradditorie, oscure, e senza fonti, eppure capaci finanche di incidere nella toponomastica locale, a modificare magari, come a Palau, vecchie intitolazioni identitarie a vantaggio di quelle omeriche dell’Odissea: quindi tutte animate dal sicuro proposito di poter vantare dinanzi al mondo turistico internazionale che Ulisse fosse sbarcato proprio e solo lì.

E così, nel silenzio notturno dell’estate, tra grilli e civette e abbaiare di cani e ragli di asini al passaggio dei cinghiali, nella veranda affacciata alla macchia mediterranea, il nostro turista che per coincidenza è anche uno storico e autore di libri decide che il “Caso Ulisse in Sardegna” vada studiato e ricostruito per filo e per segno e presentato ordinato al mondo per far sì che altri non abbiano a trovarsi dentro la stessa incomprensibile matassa e possano raccappezzarcisi.

Al termine di un lungo e faticoso studio, fatto di ricerca e spoglio delle fonti, e di traduzione, il “nostro” decide di consegnare gli esiti a Gallura Tour che, dopo averli letti e approvati, provvede volentieri a pubblicarli nel lungo reportage sotto riportato, di cui qui anticipiamo il RESPONSO INEQUIVOCABILE:

Ulisse navigò tra Capo Testa e Capo d’Orso, e a Capo d’Orso approdò e mise piede a terra SOLO per approvvigionarsi di acqua, MA i Lestrigoni – i sardi che dovevano popolare l’immediato entroterra per tutta la costa e particolarmente quelli di San Pasquale e dintorni – di cui l’eroe aveva incontrato una fanciulla alla fontana, tesero l’agguato alla sua flotta NON a Capo d’Orso, MA a Porto Pozzo, distruggendo due delle tre navi, massacrando gran parte dell’equipaggio e costringendo l’eroe ad una rocambolesca fuga.

E poi a dirlo NON è l’Odissea, e NON la leggenda, MA sono degli studiosi, primo fra tutti il più illustre, il francese VICTOR BÉRARD.

Perciò praticamente tutte le “narrazioni” – e si ripete Tutte – che si trovano nel web riguardo Ulisse in Sardegna non sono corrette e quindi non vere.

Il sottoscritto presentatore – nonché turista sopraccitato – ha avuto fortuna a salvarsi dalle notizie “locali” su internet, del copia e incolla con condimenti aggiuntivi. La prima idea che mi feci quando scoprii “il caso” fu che fosse la “boutade” di un intellettuale buontempone e stravagante, che doveva averla buttata giù così, tanto per “fare rumore”. Venendo da tutt’altro genere di studi, quelli delle età storiche in cui la ricostruzione è più “raggiungibile” con evidenza e “prove provate”, il primo istinto intellettuale fu – sbagliando – del tutto negativo, prevenuto. Poi, però, la considerazione del mio assai scarso bagaglio in materia, fermo a vaghe reminiscenze liceali, lo spirito di capirci qualcosa di più – la curiosità! – mi hanno spinto ad affrontare il “caso Ulisse in Sardegna” con la giusta (imparziale) disposizione d’animo. E, dopo aver molto letto ricostruendolo, la mia personale idea è che per criticare Victor Bérard occorrerebbe avere un ricchissimo se non straordinario bagaglio culturale in più discipline collegate allo studio delle civiltà antiche: le sue tesi possono certo essere criticate ma soprattutto dovrebbero essere confutate producendo incontrovertibili prove degli errori delle sue invenzioni.

In questo dossier saranno proposte più voci: recensioni favorevoli e ferree critiche delle sue tesi (soprattutto quelle di una studiosa sua connazionale – Sophie Rabau – che sembra quasi sarcastica sulla sua narrazione e definisce il suo operato e metodo «geocriticismo», «geografia fantastica», nel Sessantotto si soleva dire “immaginazione al potere”, ma non fornisce una sola prova dei suoi certi errori). E’ anche da dire che Bérard non fu certo l’unico a cimentarsi nella ricostruzione dei viaggi di Ulisse, e al riguardo si propone al lettore qualche lettura per cominciare a farsi di suo una idea. In tanti ci si sono provati e altri ancora tenteranno. Quelle sulla Sardegna sono state riprese tra gli studiosi sardi “di rango” da Massimo Pittau, studioso e accademico della lingua etrusca, della lingua sarda e protosarda, e inevitabilmente anche appassionato cultore della storia e archeologia e geografia antica, ispirandolo chiaramente a dar vita al suo Ulisse e Nausica in Sardegna (ed. Insula, Nuoro, 1994). Di sicuro Bérard fu quello che più fece rumore, ma ciò in forza delle sue riconosciute competenze di studioso delle antiche civiltà, in specie dei fenici e dei greci, cui aggiunse – tra i primi a farlo – l’applicazione non solo degli studi di navigazione ma finanche la pratica della stessa: che intellettuale, che personaggio, comunque la si pensi!

Intendiamoci: niente da dire che su quel passaggio di Ulisse nelle acque di Palau e ad una fontana dalle parti di Capo d’Orso, si sia imbastita una chiara operazione di marketing turistico da parte del comune e altri operatori. Il rilievo critico è che si sarebbe potuta (e si potrebbe) imbastirla correttamente producendo un vero arricchimento culturale.

Altro rilievo critico: il grande sfruttamento turistico di Ulisse in Sardegna (o meglio dire di questa ipotesi storica), sarebbe però dovuto essere principalmente appannaggio di Porto Pozzo (e quindi del comune di Santa Teresa Gallura). E invece, salvo che per l’intitolazione delle vie di Conca Verde, località turistica nata recentemente su un lato della costa della lunga insenatura, questo non è successo. Porto Pozzo, il luogo più citato nella narrazione di Bérard è rimasto escluso dal marketing turistico collegato alla notizia. Salvo qualche maldisposta citazione che definisce Porto Pozzo la Baia di Ulisse, il comune di Santa Teresa Gallura così come gli operatori turistici non hanno investito sullo sfruttamento commerciale-turistico della notizia che lì – proprio a Porto Pozzo – per Bérard (e non solo) sia avvenuto il massacro della flotta di Ulisse da parte dei sardi Lestrigoni. D’altronde se non c’è la cultura a supporto non si può fare nessuna vera promozione turistica, non possono nascere idee e progetti. Ora la cultura a supporto c’è, grazie a Gallura Tour.

Sarebbe poi il caso che le notizie riportate nei siti – che sono tutte errate – venissero subito rettificate, a partire da quelli dei comuni. (Però quel che si deve evitare, a partire dai siti istituzionali, è un uso poco accorto di impegnative pagine culturali. Si può – e si deve! – anche fare marketing turistico nel corretto rispetto della cultura, sempre esigendo che quanto si pubblica in un sito istituzionale sia stato valutato molto attentamente).

Quel che conta è che d’ora in poi tutti coloro, sardi e continentali, residenti e turisti continentali e stranieri, se mai dovessero chiedersi perché questa toponomastica dell’Odissea a Palau come a Conca verde – Santa Teresa, lo sappiano in modo esatto e possano anche facilmente leggere alla fonte – grazie a Gallura Tour – cosa disse Bérard e, se interessati dal “caso”, spingersi oltre. E per i francesi che non sapessero di Victor Bérard e gli svizzeri che non sapessero di Frédéric Boissonnas (conosciuto come Fred e così di seguito sempre citato), ci sarà anche un po’ di soddisfazione.

A proposito: stride fortemente che dopo aver solo “sfruttato” (o piuttosto tentato di sfruttare) a fini di marketing la visione di Bérard, al celebre studioso francese ridisegnando la toponomastica urbana sulla base della fascinosa notizia di Ulisse da queste parti, al celebre studioso francese non sia stata dedicata una via, ben al centro del reticolo viario dedicato all’Odissea. Pur con errori, in alcuni siti lo si dice che “dietro” Ulisse e i Lestrigoni in Sardegna vi è un certo «studioso Bérard». Insomma, una via Victor Bérard a Palau, Porto Pozzo e Conca Verde, era e sarebbe un riconoscimento meritato, un atto dovuto! Così come meriterebbe altre apposite iniziative culturali-turistiche in suo onore, magari chiamando a partecipare anche i nipoti Étienne Bérard et Reine-Marie Bérard, autori di interessanti pagine biografiche e illustrate – L’eredità di Victor Bérard – per il libro Portraits de Victor Bérard. Actes du colloque international organisé à l’Ecole française d’Athènes (5-6 avril 2013, Athènes. Sophie Basch, 2015).

E una via e qualche iniziativa di plauso e riconoscenza meriterebbe senza dubbio anche il grande fotografo suo amico Fred Boissonnas, rimasto del tutto ai margini: praticamente sconosciuti il suo nome e le sue foto! Eppure SONO SUE le prime belle foto della Costa sarda da Capo Testa a Golfo Aranci vista dal mare!

Ecco: due vie disposte vicine intitolate a Victor Bérard e Fred Boissonnas, incastonate nella toponomastica urbana odisseica, potrebbero incuriosire i turisti francesi molto più di una via Calipso e dei Lotofagi: sarebbe una corretta e meritoria operazione culturale e insieme di marketing turistico.

Altre idee di marketing turistico all’attenzione dei due comuni insieme, e di intraprendenti operatori turistici e della nautica: e l’idea di una “Regata di Ulisse” da Capo Testa a Capo d’Orso, che potrebbe essere estesa fino a Castelsardo, sulla base delle osservazioni di Champault e fino a Porto Cervo sulla base di quelle aggiuntive di Massimo Pittau? Regata che potrebbe avere a corollario avvenimenti culturali (letterari – artistici – musicali – folclorististici con partecipazione di intellettuali internazionali e artisti e gruppi folk Sardi e Greci).

E mettere in scena nella baia di Porto Pozzo, magari nella parte prospiciente Conca Verde, l’assalto dei Lestrigoni a Ulisse e suoi uomini? In anni in cui si mette in scena di tutto, perché no? Ci sono così tanti operatori turistici che hanno imbarcazioni a vela da mettere a disposizione… poi si possono realizzare enormi massi finti in cartapesta, e magari in notturna fra falò e mortaretti dar vita alla scena odisseica.

Gallura Tour con questo imponente reportage ha fornito l’indispensabile supporto culturale e di idee. Ad altri fare il resto.

˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜

Infine, non si può non richiamare appositamente l’attenzione su delle pagine di grandissimo interesse anche per la cosiddetta storia locale che partecipa pure essa, nell’insegnamento della Scuola degli Annales, alla grande storia. Stiamo dicendo delle Note di viaggio, seppure curiosamente non evidenziate come tali (e così quindi riproposte). Un capitolo totalmente diverso e distinto dal resto del libro: appunti registrati in presa diretta nel maggio 1902, per l’esattezza dal giorno 18. Pagine imperdibili per i cultori di storia sarda e gallurese. Tante le scene che resteranno scolpite alla memoria dopo averle lette. Victor Bérard gira per tutta la costa da Golfo Aranci a Capo Testa in compagnia della moglie Alice Colin (è la figlia dell’importante editore Colin, impresa che passerà alla sorella e al cognato e che editerà la gran parte delle sue opere). Principalmente la perlustrazione è sul mare e dal mare, di cui fornisce le coordinate essenziali, con puntatine via terra laddove necessario, per esempio a Porto Pozzo per avere una conoscenza più circostanziata del luogo.

A Palau, non diversamente dalla gran parte dei luoghi di mare, non si faceva commercio di pesce, ma di carbone. Carbone che proveniva da Tempio e che veniva smerciato anche all’estero. Sono gli anni dell’energia a vapore, il suo alimento era il carbone, la richiesta altissima in ogni dove, anche in Sardegna. Davanti alle quattro locande (così tante?) non ci sono auto: «sulla strada, in fila, salgono e scendono solo carri a buoi, pieni di carbone o vuoti».Allineati sul porto nove grandi cumuli (vere “montagne di carbone”). I Bérard li fotografano, grazie ad essi abbiamo questa immagine inedita del porto di Palau dal mare, mai vista, la più nitida tra quelle inserite, che veramente sposa bene la descrizione. Si faccia attenzione alla didascalia della foto: «Il porto del carbone», così scrive Bérard.

Non mancano anche momenti avventurosi e palpitanti durante la “crociera” di studi che il francese descrive con buon senso dell’umorismo: mentre sono in navigazione subiscono l’alt e l’assalto alla barca dai gendarmi della capitaneria di La Maddalena. I coniugi vengono arrestati.

Ma forse il pezzo forte è per i cultori delle tradizioni locali: riguarda Antonio, il musicista itinerante, che armato di chitarra e mandolino, di ritorno dalle feste di San Pasquale dove ha cantato e suonato per 2 o 3 giorni di fila, chiede loro il passaggio barca per Santa Teresa Gallura. Cade sfinito in un sonno profono, al risveglio la navigazione prosegue fra canti e vino.

***1901: IL PRIMO VIAGGIO IN SARDEGNA DI VICTOR BÉRARD

dal suo libro

1.1) LES PHÉNICIENS ET L’ODYSSÉE (I Fenici e l’Odissea) – Tomo II

Paris, Librairie Armand Colin, 1903

Capitolo Ottavo: Aiolos e i Lestrigoni – Paragrafo II: I LESTRIGONI

QUI IL TESTO IN LINGUA FRANCESE

prima traduzione in italiano di Gallura Tour

(in lavorazione e suscettibile di piccole revisioni)

Da lì salpiamo al più presto, con il cuore spezzato: il morale dei miei uomini era aggravato dalla fatica del remo; grazie alla nostra follia non avevamo più la certezza del ritorno. Così per giorni e notti, senza sosta, navighiamo. Il settimo giorno arriviamo alla città alta di Lamos, Telepylos di Laistrygonia, dove il pastore chiama il pastore che entra, e il pastore che esce gli risponde. Là un uomo insonne otterrebbe entrambe le ricompense, lavorare come pastore e prendersi cura delle pecore bianche, perché i sentieri della notte e del giorno sono vicini. Siamo giunti a un famoso porto circondato da un ripido bordo di pietra: a destra e a sinistra, scogliere aggettanti si fronteggiano e avanzano a formare la foce: l’ingresso è molto stretto. Tutta la mia flotta entra in questo porto e ormeggia in fila: non il minimo moto ondoso, grande o piccolo; ma tutt’intorno alle navi, bianca calma. Io solo rimasi fuori e, proprio sull’orlo della stretta, legai la mia nave a una roccia. Poi sono salito su un ripido belvedere dove mi trovavo. Non si vedeva nulla: nessuna traccia di esseri umani o di bestiame; solo noi abbiamo visto il fumo salire dalla terra. Così ho mandato i miei uomini in esplorazione, per scoprire chi fossero i mangiatori di grano di questa terra. Due uomini, distaccati con un araldo che li precedeva, sbarcarono e, su una strada pianeggiante, per la quale, dalla cima dei monti, i carri discendevano il bosco della città, incontrarono una fanciulla, la forte figlia di Leistrygon, Antifate, che veniva a prendere l’acqua alle porte della città, e che scendeva alla sorgente dell’Orsa con la sua bella corrente.

Artakiè, la Sorgente dell’Orso, Άρτακίη, nota ai poeti e ai geografi successivi, non era situata nei mari occidentali. All’altro capo del mondo attico, sgorgava sulla riva del Mar di Marmara, nell’Isola dell’Orso, Άρκτων Νήσος [1]. L’Isola dell’Orso è diventata per i nostri naviganti attuali una penisola: la penisola di Artaki, poiché una striscia di paludi univa alla vicina costa dell’Asia Minore: in passato la città greca di Kyzique, costruita sull’isola, era unita da due ponti alla terraferma.

«La penisola di Artaki, dicono le Istruzioni Nautiche [2], chiamata dai turchi Kapou Dagh, è una considerevole massa montuosa, attualmente unita al continente da un istmo basso e stretto, largo un miglio; ma in origine era un’isola. Delle due grandi baie formate su ciascun lato dell’istmo, quella occidentale o Baia d’Artaki è la più utilizzata come ancoraggio, perché i venti di Nord-Est soffiano forte in tutte le stagioni su quella ad Oriente o Baia di Peramo…. L’antica Cizico si trova in pianura, ai piedi delle colline, che terminano con l’istmo paludoso. Oggi sul sito di questa grande e ricca città rimangono solo poche rovine».

In questa baia di Artaki, così protetta dai venti di Nord-Est, c’è un ancoraggio particolarmente favorevole, particolarmente comodo per i marinai primitivi: è addirittura l’ancoraggio tipico per loro, grazie a un piccolo promontorio staccato dalla grande isola, Mourad Baïr, grazie a due isolette che vi si affacciano, Towshan Ada e Zeitun Ada, e grazie a una sorgente abbondante, che era la nostra sorgente dell’Orso, Artakiè. Questo ancoraggio e la città vicina erano e sono tuttora la città dell’Orso, Artakè. Nella pianura di fronte alla terraferma e al confine con lo Stretto, Kyzikos era la città dei coloni greci. Ma altri marinai avevano frequentato queste acque prima degli Elleni e Artakè offriva loro un sito migliore per un posto di commercio.

Dobbiamo sempre ritornare alla nostra legge delle capitali insulari e all’esempio caratteristico di Rodi o Taso. La città di Rodi sullo stretto, di fronte al continente, nella pianura insulare, fu la capitale stabilimento dei coloni ellenici: Lindos, il cui promontorio si appoggia alla montagna e che punta verso il mare aperto il suo porto popolato da isolotti, era stata la stazione commerciale degli antichi navigatori. Sulla nostra Isola degli Orsi, Kyzikos occupava il posto di Rodi; è probabile che Artakè avesse ricoperto il posto di Lindos: da qui la fama di questa Artakiè fonte tra i primi eposologi e nelle antiche leggende argonautiche [3].

Erdek o Artaki è oggi un grande villaggio, in fondo a una piccola insenatura sabbiosa, «appena a Nord della punta Mourad Ber. Occupa il sito dell’antica città greca di Artakè e conta dai 4000 ai 6000 abitanti. Le provviste sono abbondanti; vi viene raccolto un vino bianco molto pregiato. Zeïtun Ada è un mucchio di roccia situato a circa 1/3 di gomena [60 metri]*** dalla città di Artaki; è aperto a molte fondazioni. Mourad Baïr o collina di Saint-Siméon è una punta [o meglio un’antica isola saldata alla terraferma] di forma conica, alta 103 metri e un tempo fortificata, poiché esistono ancora resti di mura e torri sul suo lato Nord, rivolto verso Est terra. Towshan Ada [è un isolotto] che forma con Mourad Baïr il canale Siméon… La baia offre un ancoraggio spazioso e tranquillo con qualsiasi tempo, eccetto i venti da Sud-Ovest. Ma questi venti da Sud-Ovest, tranne che in inverno, sono generalmente rari e vengono annunciati con largo anticipo da un abbassamento del barometro e da un aspetto minaccioso del tempo al Sud. Durante l’ancoraggio nel Sud-Est da Mourad Baïr, comunichiamo facilmente con la città di Artaki [4]. ***[Nota: la gomena, grosso cavo di canapa composto di diverse corde attorcigliate, in passato in marina era usata anche come misura di lunghezza nautica pari a un decimo di miglio marino, 182 metri].

Questa, penso, è un’ottima stazione per i primi conquistatori. E qui, sull’altra facciata, c’è l’insediamento dei coloni ellenici.

Kyzikos è, nella Propontide, unita al continente da due ponti: la città è alla fine dei ponti, nella pianura dell’isola, contro la montagna. Il monte è il Monte degli Orsi, Άρκτων Όρος, sopra il quale si erge il Monte Dindyme con un tempio della dea Dindyménè, fondazione degli Argonauti… Nella stessa isola dei Kyzikeniani, si trova il Monte Artakè, ricoperto di foreste, con un isolotto omonimo che si trova di fronte, e non lontano da lì incontriamo il promontorio Melanos… I Milesi fondarono Artake e Kyzikos [5] …

È a questa sorgente e a questa postazione dell’Orso che dobbiamo collegare la nostra avventura odissea?

Nei mari occidentali, oltre le Bocche di Bonifacio, si trova per i navigatori recenti un altro Promontorio dell’Orso, quasi altrettanto famoso:

«A Sud Ovest della Punta Palau la costa presenta alcune insenature poco importanti fino a Capo d’Orso. Questo promontorio termina con una montagna spoglia, alta 130 metri e che porta lo stesso nome, in cima alla quale sporgono rocce, disposte in modo tale da rappresentare quasi esattamente la forma di un orso, da qui il nome dato alla montagna e al promontorio».

Fonti. — Nell’angolo occidentale della baia di Palau, vicino al villaggio con lo stesso nome, c’è una sorgente dove si può attingere l’acqua. Questa sorgente rifornisce da tempo l’arcipelago della Maddalena; tuttavia a volte si secca [6].

Questa Fontana dell’Orso è tanto più importante da conoscere per i navigatori in quanto in questa regione granitica le sorgenti sono scarse o molto scarse. Le nostre Carte nautiche e le nostre Istruzioni non dimenticano mai di indicare i punti più piccoli di questa costa dove il navigatore può far scorta di acqua.

La costa, molto frastagliata, è costellata di isole, lunghe penisole e rade chiuse, che delimitano o bloccano un passaggio molto trafficato: è questa, nelle Bocche di Bonifacio, la sponda sarda di fronte alle isole di Caprera, S. Stefano, Maddalena e Spargi. Le enormi fortificazioni e l’arsenale, che gli italiani costruirono in questo passaggio, mostrano chiaramente quale ruolo abbia sempre avuto per le comunicazioni tra il mare orientale degli italiani e il mare occidentale dei francesi o degli spagnoli.

Questa è davvero l’entrata e l’uscita verso i mari italiani. Chiunque volesse possedere o sfruttare questi mari, aveva sempre bisogno di una stazione di monitoraggio in questo stretto. Oggi i piemontesi, padroni d’Italia, vi hanno puntato i loro cannoni e siluri: il governo italiano ha stabilito alla Maddalena grandi depositi di viveri e di carbone, macchine per la distillazione dell’acqua; ma il paese offrirebbe poche risorse alle navi straniere [7].

Durante le guerre napoleoniche, Nelson e i dominatori inglesi, dopo aver messo le mani su questa porta dei due mari, vi installarono permanentemente parte della loro flotta; sotto il nostro Capo d’Orso, la baia con una spiaggia sabbiosa in fondo si chiama ancora porto di Agincourt, per via della sosta che vi fece la nave inglese con quel nome; questo porto, riparato da isole, è sicuro e conveniente per navi di tutte le dimensioni [8].

Altra causa del grande repentino sviluppo che la Maddalena ebbe e della spiccata preferenza dei suoi abitanti per il mestiere di marinaio, fu la lunga permanenza che l’ammiraglio Nelson fece in queste zone con la sua flotta. Così, dice Valery, questa località divenne un ricco e vasto magazzino di merci inglesi durante il blocco continentale. Il punto preferito del futuro vincitore di Trafalgar era lo spazio di mare che separa la Maddalena dalla Sardegna, chiamato porto Il Parau o Agincourt. Fu lì che questo instancabile marinaio spiò gli squadroni francesi se avessero tentato una seconda spedizione in Egitto. Si dice a questo proposito che Nelson non scese mai a terra, perché aveva giurato di non lasciar la nave finché non avesse sconfitto i nemici. La sua continua permanenza sulla sua nave non gli impedì di fare elargizioni agli abitanti del luogo, che mostrano candelieri e una croce d’argento, con un Cristo d’oro, donati alla loro parrocchia da questo ammiraglio protestante [9].

Prima degli inglesi, i conquistatori francesi o spagnoli avevano fatto gli stessi tentativi su questo stretto. Ma, volendo bloccare le vie verso l’Egitto e i mari orientali, fu nei porti orientali del passo che Nelson si stabilì. I porti dell’ingresso occidentale erano invece i punti di attacco di francesi e spagnoli.

«Il porto di Longon-Sardo è noto alla storia dell’isola nel Medioevo, per via di una fortezza di cui si possono ancora vedere i resti. La prima menzione di questa fortezza risale all’anno 1588; con la pace stipulata tra la principessa Eleonora d’Arborea e il re d’Aragona, la fortezza fu ceduta a quest’ultimo. Nel 1589 gli Aragonesi lo fortificarono e, nel 1591, attirarono nuovi abitanti nel comune di Longon-Sardo. Nel 1592 gli Aragonesi rinforzarono il presidio, che l’anno successivo fu assediato dalle truppe arboree. Ruggero di Moncada fece revocare l’assedio nel 1594… Il 4 agosto 1410 Cassiano Doria conquistò Longon-Sardo. Nel 1419 dovette appartenere nuovamente ai Doria, perché fu loro tolto nel 1420 dalle truppe reali [d’Aragona]… Nel 1422 Longon-Sardo fu assediata e distrutta da una flotta genovese, che trasportò Genova parte gli abitanti. Allora il re ne ordinò la demolizione, che fu effettuata entro l’anno… Da allora questo luogo è rimasto del tutto spopolato.

Il 18 giugno 1802, un prete sardo fuggitivo, di nome Sanna, [occupò] momentaneamente la torre di Longon-Sardo. Questo Sanna venne dalla Corsica insieme ad altri congiurati con l’intenzione di rivoluzionare l’isola: presero di sorpresa questa torre dove sostituirono la bandiera francese con quella sarda. Ben presto furono attaccati dalle truppe reali.

Questo scontro diede al governo sardo la prima idea di insediare una popolazione su questo importante punto dove è facile arrivare dalla Corsica. Il Duca di Ginevra, nel marzo 1805, diede l’autorizzazione a costruire case nei pressi della torre Longon-Sardo. Nel 1808, quando questa popolazione era in crescita, il re Vittorio Emanuele I sancì l’erezione del borgo al quale impose il nome della moglie Maria Teresa d’Austria. Questo villaggio di Santa Teresa è percorso da strade parallele, disegnate in linea retta e che si incrociano ad angolo retto. [10].

Oggi, se i dominatori inglesi non hanno tentato nulla per ricollocarsi in questo corridoio, è perché l’alleanza italiana ne ha sempre garantito il libero utilizzo: nel deposito e arsenale italiano della Maddalena, le flotte inglesi credono di avere la certezza di trovare il rifugio e il sostegno necessari in ogni momento.

Durante l’antichità classica, questo stretto non era così importante: un po’ trascurato dai Greci e dai Romani, la Corsica e la Sardegna rimasero separate. Le grandi rotte commerciali del mondo classico correvano, sia a Nord che a Sud, lungo le coste della Provenza o quelle africane. Lungo queste coste passavano poi le grandi strade dall’Oriente all’Occidente, dai mari levantini ai mari occidentali.

Ma possiamo facilmente immaginare che, nel Mediterraneo primitivo, lo stretto fosse già quello che è oggi. Proprio di fronte ad Iperia con le sue vaste campagne, era già la rotta delle flotte verso i mari della notte, verso la misteriosa Calipso. Era anche la strada che, dall’isola di Ai-oliè, conduceva ai grandi golfi del Nord, alle località di Marsiglia o Monaco. Nell’antica onomastica dello stretto credo che sia rimasta per tutta l’antichità una memoria di questa prima epoca. Sul passo, l’estremità settentrionale della Sardegna mantenne sempre il nome di Capo della Notte, Έρεβάντιον άκρον.

«Έρεβάντιον άκρον, Capo della Notte, viene così chiamato in contrapposizione al giorno, cioè a mezzogiorno; questo nome corrisponde a quello di Mezza-notte che gli darebbero gli italiani e che potrebbe indicare il promontorio settentrionale dell’isola. Questo promontorio non può quindi essere collocato altrove che sulla Punta della Marmorata o sulla Punta del Falcone, che hanno la latitudine più alta di tutta la Sardegna». [11].

Non è solo l’opposizione tra il mezzogiorno e l’ombra della mezzanotte, tra il Sud e il Nord, che qui segna il Capo dell’Erebo: lasciando queste sponde, Ulisse volgerà le spalle al tramonto e andrà, attraverso il mare orientale, verso l’italiana Kirkè che è appena ad Est del nostro stretto, Kirkè «dove sono le case dell’alba con cori e albe». [12].

Torneremo su questo testo e lo esamineremo minuziosamente quando tratteremo di Kirkè. Ma questo spiega chiaramente, credo, il nome di Capo Erebus.

Ai piedi di questo promontorio sardo i sentieri passano dal giorno alla notte, dall’alba al tramonto. In un verso, il poema dell’Odissea ci dice la stessa cosa sulla terra dei Lestrigoni: molto vicini sono i sentieri della notte e del giorno.

Dal Caos nacquero Erebo e la Notte e, da questi, Aither ed Emera, dice Esiodo [13]: Erebo è, come vediamo, parente stretto della notte e del giorno.

Questo stretto di Sardegna è ricco di golfi e di comodi ancoraggi. Ma l’impianto di macchine per la distillazione nell’isola della Maddalena fu reso necessario dalla scarsità o dalla scarsa abbondanza di acqua.

Le Istruzioni indicano le fonti più piccole dove si può attingere l’acqua:

«Si può prelevare dell’acqua in fondo al porto, vicino al Campo Santo, ma quella che si trova vicino alla torre è di qualità superiore… L’acqua si può attingere dal piccolo ruscello che scorre in fondo alla baia… L’Isola di Caprera, più fertile della Maddalena, ha abbondanti sorgenti» [14], ecc.

Le vere e proprie fontane si trovano tutte nelle vicinanze dell’Orso.

Proprio ai suoi piedi si trova la grande sorgente di questa regione, la sorgente Palau, già descritta: forniva acqua all’isola della Maddalena prima dell’insediamento delle macchine distillatrici. Sull’isola opposta di S. Stefano le carte nautiche indicano un’altra fonte. Nella cala di Trana «c’è un’ottima sorgente alla quale possono attingere l’acqua le navi ancorate nel porto di Mezzo Schifo».

In tutti questi punti è l’Orso che deve fungere da guida. Perché le mille punte, rocce, scogli, isolotti e promontori di questa costa sarda e delle isole vicine presentano agli occhi del timoniere solo un’indiscernibile confusione. Il caos granitico che ricopre entrambi i bordi dello stretto renderebbe i punti introvabili allo straniero.

Ma, stando in cima alla sua montagna, stagliandosi molto chiaramente nel cielo e puntando lontano nel mare, l’Orso presenta a tutti gli occhi la sua sagoma facilmente riconoscibile; una volta scoperto, è impossibile dimenticarlo: «Il promontorio dell’Orso» – disse la Marmora [15] -, «è così chiamato per via di uno scoglio granitico che si intravede quasi alla sua estremità; guardato da un certo punto, dal lato de La Maddalena, presenta la forma di un orso e anche di un orso bianco, come possiamo convincerci dalla figura che ho ripreso io stesso dal punto sopra indicato».

La Marmora infatti dà la forma di questo promontorio: è un caos di graniti, sul quale sta in agguato un orso; con la schiena rotonda e il collo allungato, questo orso polare sembra annuire con la testa. La Marmora aggiunge:

«Questa roccia offriva già questa singolare somiglianza quasi duemila anni fa, perché Tolomeo, nella sua geografia, indica questo luogo sotto il nome di Άρκτου Άκρα, Promontorio dell’Orso; ciò dimostra quanto tempo impiegò [in passato] la massa di granito ad assumere questa forma a seguito della decomposizione della pietra, operata dagli agenti atmosferici, e quanto breve sia lo spazio di venti secoli per produrre un notevole cambiamento su questa roccia, che molto probabilmente è ancora così come la osservava al tempo del geografo greco. Tolomeo, infatti, già battezzava questo Promontorio dell’Orso». [16].

Queste zone dell’Orso non hanno solo acque, ma anche tutta una serie di ottimi ancoraggi, alcuni sulla costa sarda, altri sugli isolotti vicini, alcuni in porti aperti, altri in porti interni e anche in quasi lunghi vicoli ciechi. completamente chiuso. Questi ancoraggi chiusi sono la caratteristica di questa costa Nord-orientale della Sardegna. Dall’altro lato, l’isola è scarsamente provvista di ripari e addirittura, per centinaia di chilometri, ne è del tutto priva.

Questa costa Nord-Est, invece, non è che una serie di rifugi: da Porto Longone [Santa Teresa Gallura] che si apre nello stretto stesso, di fronte alla Corsica e a Bonifacio, al Golfo di Terra-Nova che si affaccia sul Mar Tirreno e riceve la posta di Civitavecchia ogni giorno, nove o dieci porti e baie si susseguono, quasi parallele, tutte penetrando profondamente nella massa delle rocce.

La baia di Arzachena si estende per più di due miglia e mezzo direttamente a Sud, dove termina in paludi… La baia delle Saline, situata un miglio a Sud di Capo Orso, è aperta verso l’Est, ma è in parte riparata dalla punta Rossa dell’isola di Caprera… La Punta Sardegna, liscia e salubre, forma una baia con sul fondo una spiaggia sabbiosa, che fu chiamata porto di Agincourt per la sosta che vi fece l’omonima nave inglese. Riparato dalle isole, è sicuro e conveniente per navi di tutte le dimensioni; lì il mare non è grosso e la tenuta è buona…. La Cala di Trana, caletta con spiaggia sabbiosa, è aperta a Nord e frequentata dai costieri: ha un’ottima sorgente. [17].

Man mano che si avvicinano alle Bocche e attraversano successivamente tutti i piccoli stretti insulari, le navi, provenienti dall’Oriente e dai mari italiani, incontrano ancoraggi che, sempre più sicuri, somigliano sempre più al profondo [lungo] porto di Lestrigoni.

Finora abbiamo avuto baie lunghe e ampie. Qui ora ci sono porti semi-chiusi o addirittura completamente chiusi. Porto Pollo è il primo di questi ancoraggi, profondamente nell’entroterra e circondato da un bordo di pietra, dove il mare è sempre più calmo, dove a volte troviamo una calma piatta:

Porto Pollo è una baia situata a Sud-Est della penisola di Cavalli; è di forma irregolare, lunga circa un miglio e larga quasi sette gomene [ca 1274 metri], all’imbocco tra i pericoli di Punta Cavalli e quelli di Punta Diego. Nella parte interna è presente un’isola e la larghezza del passaggio è ridotta a metà gomena [ca. 91 metri]. A Sud dell’isolotto l’ancoraggio è ottimo per le piccole imbarcazioni; le grandi navi possono ancorare all’interno dell’ingresso; sono in parte protette dai venti del Nord dall’isola vicina.

Più conosciuto di Porto-Pollo, Longon Sardo [Santa Teresa] ha la stessa forma:

L’ingresso di Porto Longo Sardo è a tre quarti di miglio dall’isolotto Monica; la sua larghezza, che è di un terzo di miglio all’ingresso, si riduce a una strettoia a metà strada. Il porto è frequentato da piccole navi che vi trovano ottimo riparo dove sono poco disturbate dai venti settentrionali. [18].

Le nostre marinerie occidentali adottarono questo ancoraggio di Porto-Longone o Longon-Sardo (ne abbiamo ripercorso la storia): sulla soglia occidentale dello stretto, fu per loro la prima ad offrirsi; Santa Teresa deve la sua fondazione e la sua importanza all’andirivieni delle flottiglie occidentali, contro le quali gli isolani dovevano difendere questo scalo. Nell’antichità, quando Santa Teresa ancora non esisteva, era la vicina baia di Santa Reparata a fungere da scalo per gli stranieri: i romani avevano lì la loro città di Tibula.

Questa baia di Santa Reparata si apre all’uscita occidentale dello stretto, tra una penisola staccata, Capo della Testa, e la grande isola:

Il capo sardo della Testa costituisce, con il capo corso di Fens, l’ingresso occidentale delle Bocche di Bonifacio: i due capi distano nove miglia. Capo della Testa è l’estremità di una penisola quasi circolare, collegata alla terraferma da una lingua di sabbia, e alta circa 50 metri: il fronte occidentale della penisola è formato da scogliere granitiche prive di vegetazione. La baia di Santa Reparata, che delimita a Sud la striscia di sabbia che collega il promontorio alla costa, è quasi circolare ed è profonda quattro gomene [ca. 728 metri]. Le piccole navi vi possono trovare riparo contro tutti i venti; sono esposti solo al moto ondoso che viene da Nord-Ovest quando il vento viene da quella parte. [19].

Prendete la Carta delle Bocche e vedete come, simmetrica a questa baia di Santa Reparata, c’è, dall’altra parte del Capo de l’Erèbe (punta Falcone), sulla soglia orientale dello stretto, un porto ancora più sicuro che, per i naviganti provenienti da Est, può avere un’utilità ancora maggiore: è, come dicono gli indigeni, il Porto del Pozzo, Porto Pozzo. La forma di questa porta, cinta da un alto coronamento, merita davvero questo nome.

Un miglio a Sud-Est di punta Marmorata, si trova vicino alla riva una collina conica chiamata Monte Rosso con la punta omonima, e un miglio e mezzo a Sud di punta Monte Rosso, la penisola delle Vacche [sporge nel mare] ed è collegata alla terra solo da una piccola lingua di sabbia.

Tra la punta Monte Rosso e la punta delle Vacche si apre un braccio di mare lungo e stretto, chiamato Porto-Pozzo, porto del Pozzo. L’ingresso non è largo due gomene [ca. 364 metri]. Ma il braccio si allarga un po’ all’interno e, alla distanza di 1 miglio e un quarto, ha tra i suoi due lati un terzo di miglio. È profondo [lungo] quasi due miglia. Sul fondo si trova un bacino di 14 metri d’acqua, ma che non è accessibile alle navi, a causa dei bassi fondali che lo separano dal braccio di mare. Anche se lì l’ingresso di Porto Pozzo è aperto a Nord non c’è mai molto mare dentro… All’ingresso del braccio di mare, la Roccia o Scoglio di Colombo si trova a una gomena e mezzo [ca. 277 metri] dal punto di terra più vicino [20].

Questa pagina delle Istruzioni di Regata è solo la descrizione in prosa dell’ancoraggio raffigurato nel poema dell’Odissea. Ecco i due punti proiettati nel mare e che formano una foce:

Ed ecco lo stretto ingresso, tra le due alte e ripide vedette, su una delle quali salirà Ulisse per ispezionare il paese.

In questo stretto frequentato da navi, anticamente infestato da crociere turche e moresche, gli indigeni conservano ancora oggi, sui loro promontori e sui loro isolotti, numerosi vecchie torri di guardia o vedette, Guardia Vecchia, Guardia del Turco, Guardia Moro, Guardia Maiori, a cui si aggiungono, contro lo spionaggio e il contrabbando, le nuove guardie della dogana e del semaforo, Guardia Preposti… Ed ecco il coronamento in pietra che, a destra e a sinistra, delimita il Pozzo di una cintura continua.

Questa pietra ripida è il granito privo di vegetazione, di cui prima ci parlavano le Istruzioni. Su entrambi i lati del porto, a destra e a sinistra, questo muro di granito si estende dall’ingresso fino al fondo, dove si interrompe improvvisamente. Il fondo del Pozzo è una palude, una laguna con una spiaggia sabbiosa, di fronte ad una pianura dove termina la comoda strada che scende dai monti.

A destra del Pozzo, la parete è alta 80 metri: è Punta Raja, la punta della Baia (vedremo che i Lestrigoni vivono di pesca). Sulla sinistra c’è Punta Macchia Mala, la Punta del Maquis de Malheur, alta circa 100 metri. Le due pareti, partendo dagli stretti, descrivono una curva simmetrica contrapposta, le cui rientranze e gradini sembrano combaciare esattamente tra loro. Il nome stesso di Porto Pozzo potrebbe servire come traduzione di tali nomi odisseici, porto profondo, porto dalle profondità lontane [in senso di lunghezza in superficie].

Lungo questa costa sarda possiamo trovare alcuni golfi simili; ma nessuno è così stretto e chiuso come questo. Aperta verso Nord-Est, da dove soffia quasi ininterrottamente la terribile Bora; situato sul bordo di uno stretto dove i venti e le correnti lottano e si oppongono; dominati da montagne da cui cadono improvvise raffiche improvvise e violente, questi golfi della Sardegna settentrionale, dice Pausania, che esagera un po’, non offrono alcun ancoraggio alle navi che costeggiano questa costa, παρέχεται κατὰ τοῦτο ἡ νῆσος πνεύματά τε ἄτακτα καὶ ἰσχυρὰ αἱ ἄκραι τῶν ὀρῶν πέμπουσιν ἐς τὴν θάλασσαν. [21].

Antichi viaggiatori e geografi diedero a questi luoghi una cattiva fama che i poeti hanno ulteriormente esagerato:

«Guardando a Nord, questa costa è fiera, irta di rocce, brusca, rimbombante di improvvise onde del mare; i marinai hanno marchiato queste montagne col nome di Fous, quæ respicit Arcton, enmitis, scopulosa, procax, vitesque sonora flatibus; Insanos infamat navita Montes». [22].

Non sempre le navi che sfuggono a queste raffiche e si precipitano nelle insenature di questa costa frastagliata vi trovano un rifugio riparato dalle onde. Abbiamo veduto che nella baia di Santa Reparata «le piccole imbarcazioni hanno riparo da tutti i venti, ma che sono esposte al moto ondoso di Nord Ovest, quando il vento viene da quella parte» [23]. Solo che, in verità, il nostro Porto Pozzo benché l’ingresso sia aperto al Nord, non ha mai molto mare al suo interno: la ristrettezza della sua foce e la Roccia delle Colombe lo difendono dalle piene. Solo in questo porto le navi di Ulisse potevano attraccare l’una vicina all’altra, in grappolo o in fila, senza rischio di collisione, rottura o danneggiamento reciproco: su 4 o 5 chilometri di lunghezza, solo il Pozzo può contenere un’intera flottiglia; «nessuna mareggiata grande o piccola; ovunque calmo come l’olio».

Questo, credo, è il porto di Laistrygonia, o meglio questa è Laistrygonia. Perché gli indigeni, che dall’alto delle rupi si affacciano a questo buco, gli danno il nome di Pozzo; ma i primi navigatori, credo, la chiamarono lo Scoglio Colombo, la Pietra Colombaia, Λάις, Λεύς o Λάάς Τρυγόνων o Τρυγονίη, Laistrugonon o Lais-trugoniè, a causa dello Scoglio della Colombaia che riconoscevano all’ingresso di questo porto, come la Roccia dell’Orso li aiutava a riconoscere, nella baia di Palau, la sorgente Artakiè.

Nell’antichità come in epoca moderna, i nomi degli uccelli hanno occupato un posto importante nell’onomastica delle coste sarde. La Sardegna è, tra tutte le isole, terra di uccelli. Uccelli terrestri, che emigrano ogni autunno dall’Europa all’Africa e ritornano ogni primavera dall’Africa all’Europa; uccelli marini, che vivono della pesca su queste coste ricche di pesci: uccelli di ogni tipo popolano gli stagni marini e le lagune; le loro innumerevoli colonie ricoprono le coste e gli isolotti costieri. Basta aprire un racconto di viaggio:

La Sardegna è dotata di numerosi stagni che comunicano con il mare, uscendo attraverso tagli artificiali, sia attraverso un ruscello che a qualsiasi canale. In genere sono molto pescosi. Nelle loro acque, dall’inizio dell’autunno, si radunano per svernare innumerevoli schiere di uccelli acquatici, tra i quali si possono osservare migliaia di anatre, cigni, gallinelle d’acqua, fenicotteri, garzette e talvolta anche pellicani [24].

L’isola di Mal di Ventre è ricoperta di lentischi e cisti. È completamente disabitata e solo occasionalmente funge da rifugio per i pescatori. D’altronde è popolata da conigli e viene utilizzata durante la stagione della deposizione da gabbiani, gabbiani, cormorani e procellarie, che vi depongono le uova in quantità così grande che li ho visti caricare, per così dire, le barche. Non dimenticherò mai una notte che trascorsi su quest’isolotto e che mi sembrò lunghissima: mi era impossibile chiudere gli occhi per il rumore terribile, un vero sabba, che continuava a far sentire intorno a me un centinaio di questi urlanti uccelli. [25].

Nell’onomastica corrente questi uccelli hanno dato il nome a Punta Falcone, vicinissima a Porto-Pozzo, a Capo Falcone sulla costa occidentale, al nostro Scoglio Colombo e, di fronte, a Secca Colombo.

Colombe e piccioni riempiono le grotte e gli anfratti delle scogliere, invadono le rovine e gli edifici abbandonati:

«una grotta vicina è così popolata di piccioni che, più di una volta, sono comparsi rapidamente dalla colombaia sulla nostra tavola…. La chiesa ora solo officia due volte l’anno; per il resto [del tempo], è abitato da una moltitudine di uccelli, come piccioni, corvicelli, rondini e altri uccelli…. Curiosa da visitare è la vasta grotta delle Colombe, una specie di colombaia naturale. Ma la sua posizione sulla punta del capo Sant’Élia non ne facilita l’accesso; benché fossimo sulla barca di un console con marinai esperti, il vento, nonostante i lunghi sforzi, non ci permise di entrare. La caccia all’astore è molto divertente: si effettua in barca e sotto le luci, gli uccelli abbagliati e sgomenti cadono in mezzo alla folla o rimangono impigliati nelle reti tese all’ingresso» [26].

Lo stretto soprattutto è, grazie alle sue coste rocciose e alle sue innumerevoli grotte, luogo di ritrovo delle colombe: nei pressi del nostro Scoglio Colombo, Λάας Τρυγονίη, i romani conoscevano il Capo delle Colombe, Columbarium promontorium.

Le colombe portano con sé i loro soliti nemici, sparvieri, falchi e altri rapaci. I falchi della Sardegna hanno goduto di grande fama. anche all’esterno: i re d’Aragona e di Spagna portavano falchi sardi per il ritorno dei loro falconieri [27]. Se abbiamo qui i nostri Mantelli da Falco, gli Antichi avevano la loro Isola dei Falchi o degli Sparvieri, Ίεράκων νήσος, Accipitrum Insula, e sappiamo che questi nomi greci e romani erano solo la traduzione di un originale semitico, E-nosim, come trascritto da Plinio. Questo E-nosim fiancheggia la costa meridionale della Sardegna.

Forma un porto profondo con l’Isola Grande e un’altra isola costiera che sottili ormeggi di sabbia collegano alla costa sarda. Tra questi stagni si estende una di queste lagune marine che i viaggiatori ci hanno mostrato, più in alto, ricoperta di uccelli acquatici, cigni, fenicotteri e pellicani. Per gli antichi questa seconda isola si chiamava Sulci, Solci, Σόλκοι, Σούλχοι, Σύλκοι: troviamo lo stesso toponimo in un ancoraggio sulla costa originaria, di fronte alle paludi e alla laguna di Tortolì. Gli Antichi erano concordi nell’attribuire a questo nome un’origine semitica: Σόλκοι πόλις έν Σαρδοΐ, Καρχηδονίων κτίσμα [28]. Nell’elenco degli uccelli impuri donatoci dal Levitico, accanto allo sparviero o falco, nis, nosim, compare un altro uccello marino, s.l.k, che la Settanta e la Vulgata rendono come strolaga o pellicano. L’assimilazione non è certa. Ma il solo nome ebraico – per non parlare del contesto in cui compaiono solo uccelli marini e rapaci – indica sufficientemente che si tratta di un uccello tuffatore [29]. Credo che i navigatori semiti avessero in Sardegna, accanto alla loro Isola degli Sparvieri, E-nosim, un’isola e porti dei Pellicani o degli Svassi, E-solkim: Sulci o Solci, trascrivono esattamente i Romani; Σόλκοι o Σούλχοι, dicono ancora più precisamente i greci, perché conosciamo l’alternanza di κ e χ per formare il semitico כ. Ma i geografi antichi non hanno conservato per questo cognome il doppietto, il che ne renderebbe certa l’etimologia. L’Odissea non ha conservato nemmeno per noi, per definire la Pietra Colombaia, l’originale semitico di cui Lais Trugonié era la traduzione.

Dietro la Pietra della Colomba, l’ancoraggio del Pozzo sarebbe stato perfetto se non si fosse avuto nulla da temere dagli indigeni. Sfortunatamente, questi isolani; – impareremo a conoscerli, – erano feroci montanari, cugini di primo grado o addirittura, forse, fratelli dei Ciclopi, più giganti che uomini.

I viaggiatori franchi ci hanno ampiamente raccontato a quali terribili pericoli ci si espone in un porto troppo ben chiuso, dominato da rocce strapiombanti e da alpinisti crudeli: ai piedi del Taigeto, nel Porto delle Cailles, de Saunier ha quasi vissuto l’avventura di Ulisse in questo Pozzo dei Lestrigoni.

Ma in tutto il Mediterraneo non so se si trovi una trappola per topi così pericolosa come questa. Il nostro Pozzo è lungo quattro o cinque chilometri. Una volta entrate, le barche possono uscire solo remando: non un soffio di vento arriva ad aiutarle; le uniche brezze da Nord-Est, che entrano per lo stretto canale, sono contrarie all’uscita. Attaccate dagli indigeni, assediate, travolte di sassi, le navi straniere verrebbero schiacciate prima di poter raggiungere il mare aperto: non una barca, non un uomo sfuggirebbe; tutto sarebbe schiacciato in questo porto così profondo [lungo].

I miei due uomini e l’araldo incontrarono la forte figlia di Antifate alla fonte di Artakiè. La fermarono e le chiesero chi fosse il re e chi li comandasse. Lei subito mostrò loro l’alta dimora del padre. Entrarono nelle nobili dimore. Trovarono una donna alta come una montagna e rimasero estasiati. Ma lei chiamò dall’agorà. L’illustre Antifate, suo marito, preparò per loro una morte crudele. Ne prese uno e ne fece il suo pasto. Gli altri due fuggirono verso le navi. Antifate gridò per la città. Migliaia di Lestrigoni forti si precipitarono da tutte le parti, con un aspetto più simile a quello degli uomini che a quello dei giganti. Dall’alto delle scogliere ci colpirono con enormi pietre. Poi si scatenò un tumulto rovinoso sulla flotta, con marinai uccisi e navi distrutte. Poi, arpionando i miei uomini come pesci, i Lestrigoni li portarono via per un disgustoso banchetto.

I primi navigatori dovevano quindi stare in guardia: i loro viaggi dovevano raccomandare prudenza; prima di impegnarsi troppo o addirittura di entrare in questa trappola per topi, consigliavano senza dubbio di esplorare il paese dalle vedette circostanti.

Dico trappola per topi perché questo paragone è il più familiare alla nostra lingua di uomini di terra. A volte prendiamo in prestito il paragone della trappola anche dalla pesca fluviale. Per esprimere la stessa idea, i marinai preferirebbero pensare a qualche metafora derivata dalla pesca marittima. Sulle coste della Sardegna, però, esiste una famosa attività di pesca che da sempre ha portato fortuna agli autoctoni e l’ammirazione degli stranieri: la pesca del tonno. Per questa pesca, le coste sarde sono oggi bordate da gigantesche nasse chiamate tonnare, tonnare o nasse.

Sembra che il nostro poeta odisseo avesse in mente questo paragone dei tonni – a meno che il suo viaggio non glielo abbia portato davanti agli occhi – quando ci descrive il massacro degli Achei in questa baia dei Lestrigoni. Lapidati, storditi, arpionati dai selvaggi, i nostri. gli Achei sfortunati vengono portati via come pesci.

Si tratta di pesci di grandi dimensioni: nel Mediterraneo solo i tonni vengono arpionati e portati via in questo modo. Quando Eschilo vorrà descrivere la flotta persiana schiacciata e i soldati persiani tramortiti, sventrati e trafitti nello stretto di Salamina, in un mare coperto di detriti e cadaveri, non troverà altro paragone che quello dei tonni nella tonnara:

Ἑλληνικαί τε νῆες οὐκ ἀφρασμόνως

κύκλῳ πέριξ ἔθεινον, ὑπτιοῦτο δὲ

σκάφη νεῶν, θάλασσα δ´ οὐκέτ´ ἦν ἰδεῖν,

ναυαγίων πλήθουσα καὶ φόνου βροτῶν….

τοὶ δ´ ὥστε θύννους ἤ τιν´ ἰχθύων βόλον

ἀγαῖσι κωπῶν θραύμασίν τ´ ἐρειπίων

ἔπαιον, ἐρράχιζον· οἰμωγὴ δ´ ὁμοῦ

κωκύμασιν κατεῖχε πελαγίαν ἅλα [30].

Non c’è viaggiatore in Sardegna che non abbia dedicato molte pagine e incisioni a questa commovente pesca del tonno. La Spagna ha le sue corride; la Sardegna ha le sue madraghe: lo spettacolo da entrambe le parti è altrettanto crudelmente barbaro e sanguinario. Se mettiamo la nostra descrizione dell’Odissea a confronto con le relazioni moderne o contemporanee, credo che il massacro dei tonni e quello degli Achei avranno molti punti di somiglianza:

Per incoraggiare questa pesca, il paese mantiene durante tutta la stagione due saggi, che stanno su due alti promontori in riva al mare, per osservare quando i tonni si avvicinano alla costa, perché a volte appaiono in così gran numero che “li vediamo” lì in stormi da due a tremila alla volta.

– Gli antichi parlano di queste camere della morte per tonni, che costeggiano le coste del Mare d’Occidente. Ulisse stava tutto il tempo su una di queste alte vedette:

Quando il tempo è bello, questi guardiani, avvistando da lontano i pesci sulla superficie dell’acqua, avvertono i pescatori e gli abitanti sventolando una piccola bandiera bianca. Non appena si vede questo segnale, tutti i bambini, correndo per le strade con grida di gioia, annunciano alla gente la cattura. Poi, tutti gli abitanti, i borghesi, i commercianti, gli artigiani e persino le truppe abbandonano le loro occupazioni, corrono alla marina e i comandanti accolgono sulle loro navi il maggior numero di persone possibile per aiutarli in questa grande pesca [31].

– Il re dei Lestrigoni cominciò a gridare in città e decine di migliaia di Lestrigoni accorsero da ogni parte alla sua voce.

La madraga o tonnara viene preparata in anticipo: è un recinto di rete piegato in più corridoi e diviso in diverse camere. Le barche circondano la banda di tonni e la spingono verso il fronte, poi verso l’ingresso della trappola. Vengono fatti entrare a remi, gridando e lanciando pietre:

Le nostre mandragole hanno sette scomparti. I tonni entrano prima nella gran camera, la cui porta o foratico è sempre aperta. Da lì i tonni entrano nelle altre camere, che trovano ugualmente aperte e che vengono chiuse quando ce ne sono abbastanza. Quando il raïs ritiene di averne a sufficienza per la sua operazione, apre la penultima camera, detta di ponente o del tramonto, nella quale trasferisce il numero di tonni destinati alla camera della morte, che è l’unica camera in cui la pesca deve essere effettuata con il nome sardo di mattanza, la mattanza. Il giorno successivo, se il tempo è favorevole e il mare calmo, il raïs si reca alla mandragola prima dell’alba e lì, per indurre i pesci a entrare nella camera della morte, getta tra loro una pietra avvolta in una pelle di pecora che, spaventandoli come una testa di Medusa, li costringe a entrare nella loro tomba…. Le barche piene di uomini per manovrarle e altre barche che trasportavano mercanti per comprare e curiosi per godersi lo spettacolo di una pesca così famosa, navigavano rapidamente, gridando di gioia e accelerando la corsa. Quando raggiungono la mandragola, tutti prendono posto intorno alla camera della morte…

Preparato il tutto, il raïs dà il segnale con la parola d’ordine Sarpa di cominciare a tirare fuori la camera della morte dal fondo del mare. La camera della morte sale lentamente e, man mano che risale, si restringe finché tutti i pesci sono quasi a pelo d’acqua. È allora che gli uomini, imbarcati sulle due grandi imbarcazioni ed armati di bastoni che terminano con un gancio di ferro, cominciano con l’ordine Ammazza! (Uccisione) dato dal raïs, per uccidere i tonni arpionandoli, poi li trascina con la massima avidità nelle loro barche. L’agitazione del mare, eccitato dalla violenza dei tonni che si trovano rinchiusi e schiacciati in uno spazio ristretto, attaccati da ogni parte e feriti a morte; le battaglie che i lavoratori sono costretti a condurre contro questi grandi pesci per vincere la loro resistenza; la superficie del mare sollevata in schiuma tinta di sangue che i tonni riversano dalle loro ferite: tutto ciò suscita l’ammirazione, le acclamazioni e le grida di gioia degli spettatori. Una volta terminata la pesca rimorchiamo le due grandi barche piene, che accompagniamo con canti e grida di gioia, alla mattanza di terra, cioè alla macellazione a terra, che viene effettuata in riva al mare in grandi sale coperte… Al tonno viene tagliata la testa, poi ogni pesce, per quanto enorme sia il suo peso, viene caricato sulle spalle di un unico facchino, detto bastagio, che lo trasporta al tancato, un grande magazzino dove il tonno viene appeso in file per la coda [32].

– Dall’alto delle rocce, i Lestrigoni iniziano a lanciare enormi quarti di roccia. Tra le navi si scatena un disastroso tumulto di uomini perduti e di barche spezzate; poi, trafiggendo i miei uomini come pesci, i Lestrigoni li portano via per un disgustoso banchetto.

Nel recinto, una vera e propria macelleria, c’è un altro spettacolo molto curioso, anche se un po’ disgustoso. Mi fermo qui, perché avrei paura di condividere con il mio lettore il disgusto che ho provato ogni volta che ho assistito alle operazioni della mattanza di terra, sempre più nauseanti man mano che la pesca si avvicina. A causa del caldo di questo Paese nei mesi di giugno e luglio e del sangue dei tonni che impregna il terreno, nonché di tutte le parti inutili del pesce che vengono buttate via, l’aria finisce per essere infetta e l’odore diventa insopportabile [33].

Il tonno si pesca o si pescava in tutte le coste della Sardegna: la pesca è molto abbondante e, nella stagione che va da aprile a luglio, le coste dell’isola sono frequentate dai tonni. Le navi che transitano lungo la costa durante la stagione di pesca di questo pesce devono fare attenzione a evitare le trappole: questi dispositivi potrebbero causare gravi danni e mettere in pericolo l’imbarcazione stessa [34].

C’è una stagione dell’anno in cui, fino a poco tempo fa, l’intera isola viveva esclusivamente della pesca del tonno:

Ogni anno, all’inizio di aprile, tutte le coste della Sardegna dove si sono stabilite le mandragole diventano luoghi di rumore, di affari e di arti, oltre che mercato di trattative. Da ogni parte arrivano navi con ingenti somme di denaro per rifornirsi di tonno sotto sale. I Sardi, curiosi di godere dell’inesprimibile piacere della pesca, vi giungono a frotte dall’interno del regno e sono accolti con generosità dai proprietari della pescheria, i quali regalano a tutti i forestieri non solo la tavola splendidamente imbandita, ma inoltre fanno dono a tutti, al momento della partenza, di un tonno proporzionato alla qualità della persona, anche se si tratta solo di un contadino o di un servo [35].

Ma le coste orientali della Sardegna, sul mare italiano, sono molto meno pescose di quelle occidentali sul mare spagnolo. In realtà madraghe e mattanze operano solo su questa costa occidentale, e le maggiori sono in due zone in particolare: a Sud l’Isola Piana, nei pressi dell’antica Isola degli Sparvieri, a Est nosim; a Nord il Golfo di Porto-Torres, che si estende dalle Isole dell’Asinara fino all’ingresso delle Bocche, fino alle vicinanze del nostro Pozzo.

Il viaggio semitico, che descriveva questa costa, deve aver descritto anche questa pesca. È probabile che le madraghe non fossero ancora state inventate. Queste erano le baie e i golfi senza uscita che allora fungevano da camere della morte. Le canoe degli indigeni cercavano di spingere lì i gruppi di tonni, che allora dovevano essere innumerevoli. Sembra che il nome stesso del tonno, θύννος, sia solo la trascrizione greca del semitico than o thun. La Scrittura usa quest’ultima parola nella forma tnannin per designare i mostri del mare. I tonni sardi sono talvolta dei veri e propri mostri, grandi come cetacei: «In Sardegna, quando il tonno pesa meno di cinquanta chili, viene chiamato solo scampirro, derivato da scomber, il nome generico della famiglia; da cento a trecento libbre è ancora soltanto mezzo tonno, mezzo tonno; quelli da mille libbre non sono rari». Il padre Cetti sostiene che a volte ne venivano prese milleottocento libbre (diciotto quintali).

Le Istruzioni Nautiche consigliano ai nostri marinai di vigilare sulle trappole, per paura che si danneggino: il viaggio dell’Odissea, per altri motivi, consigliava anche di evitare queste camere di morte. Conosciamo la prudenza di questi primi navigatori e la cura con cui non si allontanavano troppo dal mare aperto. Specialmente tra i popoli selvaggi non piace entrare nei porti profondi. Ulisse non segue il grosso della sua flotta fino al fondo del Pozzo; ormeggia la sua barca vicino all’ingresso, a una pietra.

L’estremità meridionale della Corsica, che sta sull’altra sponda dello stretto, di fronte al nostro Pozzo delle Sardi, è chiamata la Pietra Penetrante, Pertusato: «La scogliera è scavata nella sua parte inferiore; l’apertura che l’attraversa da un lato all’insieme è dotata di un arco a ponte» [36]. È proprio a Sud di questa Pietra Traforata che si apre un porto sardo, molto vicino al nostro Pozzo. Lo abbiamo descritto sotto il nome di Porto-Longone o Longo-Sardo. Il nome che porta oggi può sembrare legato alla sua forma lunga e stretta: questo nome deriva in realtà da un’altra causa e risale all’antichità, perché l’Itinerario Antonino fa menzione di questo ancoraggio a Longones. Longon, λογγών, era un toponimo molto comune in questo mare occidentale, sulle coste insulari della Sicilia, della Sardegna e dell’isola d’Elba. Era più un nome comune che un nome proprio. Longon designava, infatti, gli ancoraggi provvisti di pietre forate per l’ancoraggio delle navi. Siracusa e Catania avevano i loro longon o longones, λογγώνες, e gli scolastici ci spiegano che questi longones sono sia porti che pietre forate per ricevere gli ormeggi [37]. Il Longon di Sardegna doveva probabilmente il suo nome ad una pietra con un foro. Nei pressi del Pozzo, il viaggio dell’Odissea descrive senza dubbio questo rifugio della Roccia forata (da qui il dettaglio immaginato dal nostro poeta): era, dietro il Capo d’Erebe, il primo che si offriva ai navigatori impegnati nel cammino della notte.

Fonte dell’Orso, Pietra della Colomba, Porto Profondo, Guette, Camera del Massacro, Roccia scavata: sembra che questa costa sarda nelle Bocche ci regali tutti i luoghi e, allo stesso tempo, tutti gli episodi dell’avventura odissea.

È a questo Pozzo che Ulisse venne a sbarcare: con la mappa davanti agli occhi, possiamo seguirlo passo dopo passo.

Spinto forse dagli stessi venti meridionali, che già lo avevano riportato nell’isola di Aioliè e che tanto facevano infuriare Aiolo, Ulisse navigò sei giorni e sei notti prima di raggiungere Laistrygonia: vi arrivò il settimo giorno. Sappiamo quale posto occupa la settimana nelle misurazioni e nei viaggi semitici. È possibile che la settimana qui sia solo un modo di dire: oggi diciamo una settimana o giù di lì, senza associare a questo numero l’idea di otto giorni interi. Tra l’isola di Aioliè, che è l’uscita dallo stretto di Sicilia, e Lestrigonia, che è l’ingresso dello stretto di Sardegna, i viaggi fenici dovevano durare circa una settimana. In linea retta, in alto mare, al massimo seicento chilometri separano questi due punti. Ma i primi navigatori non seguirono questa strada rettilinea. Percorrevano le coste italiane, che risalivano verso Nord fino all’isola di Kirkè e, di lì, tagliando verso Ovest, arrivavano alle Bocche, oppure, da Stromboli a Didymè e a Ustica, seguivano prima il ponte delle Isole Eolie per raggiungere la punta meridionale della Sardegna, da dove seguivano poi la costa orientale.

In questo viaggio non sono più seicento i chilometri, ma otto o novecento almeno, che vanno contati tra Stromboli e le Bocche di Bonifacio. Con un buon vento continuo, le barche omeriche non avrebbero impiegato che una settimana per coprire questa distanza. Ma, da queste parti, i venti del Nord regnano incontrastati e, per giungere dai mari siciliani alle Bocche, bisogna lottare contro di essi e spesso ricorrere alla dura fatica del remo. Con questi venti contrari o sfavorevoli, una settimana passa velocemente: il più delle volte, sei giorni e sei notti bastano a malapena per percorrere questi novecento chilometri.

La flotta di Ulisse entra nel Pozzo. Una sola nave resta sotto le rocce dello stretto, sotto la ripida vedetta. Il porto e le aree circostanti sono deserte. I nativi non vivono sulla spiaggia. Secondo gli usi dell’epoca, la loro città alta è all’interno. La pirateria regnava allora sulle Bocche, come vi regnerà fino ai nostri giorni. Ci vorrà la pace romana per consentire l’insediamento delle città marittime di Tibula e di Torre Libyson su queste coste; la pace inglese ha oggi fatto rivivere questi ancoraggi sotto i nomi di Santa Teresa e Porto Torres. Ma, nell’intervallo di queste due paci, tredici o quattordici secoli di pirateria gotica, vandalica, araba, pisana, genovese, catalana, barbaresca e franca spinsero le abitazioni verso l’alta campagna. Appena un secolo fa, ogni primavera arrivavano ancora i corsari da Tunisi e Algeri. Il Nord Sardegna ha ancora oggi le sue grandi città, Tempio, Nulvi, Osilo, Sassari, ecc., lontane dalla costa, in cima a colline o montagne.

La città di Sulci sorgeva da tempo sul Mare del Sud, ai margini della pescosa laguna che separa la penisola di Sant’Antioco dalla terraferma. Sulci era famosa per le sue saline, la sua pesca e le sue reliquie di Sant’Antiochia. I pirati erano i più forti. Agli inizi del XVII secolo gli abitanti del Sulci dovettero abbandonare il loro territorio. Salirono con le loro reliquie a Iglesias. Ma si preoccuparono di stilare un contratto e di specificare che, ogni anno, il corpo del santo sarebbe andato in processione a rivisitare il suo antico dominio e che un giorno sarebbe sceso a stabilirsi di nuovo lì, quando i pirati scomparsi avrebbero permesso a Sulci di rinascere. Dopo la conquista francese dell’Algeria e la talassocrazia inglese, dopo aver represso nel corso del XIX secolo i pirati, Sulci risorse nuovamente sotto il nome di San-Antioco. Gli abitanti della nuova città reclamarono allora il loro santo. Ma i canonici di Iglesias si rifiutarono di cederle: queste reliquie, circondate dalla venerazione popolare, costituivano la loro migliore fonte di reddito. Ci volle un decreto reale per far rispettare il contratto e restituire il santuario [38].

Nel 1812 ancora, i tunisini devastarono il perimetro della Sardegna: le nostre isole delle Bocche di Bonifacio hanno ancora le loro guardie turche. Durante questi secoli di pirateria, sulle coste c’erano solo alcuni castelli, dove i conquistatori installarono una guarnigione e che gli indigeni assediarono, come questo Castello sardo, alla porta occidentale delle Bocche, che ha solo un nome sardo: Castel Sardo, su uno scoglio alla foce del Frisono, fondato dai Doria intorno al 1102, fu successivamente Castel Genovese, aragonese, fino a ricevere, nel 1769, il nome nazionale di Sardo. Questo luogo, forte solo della sua posizione sul mare, che, ad eccezione di uno stretto istmo, lo circonda da tutti i lati, non è per niente riparato [39].

Durante questi secoli di pirateria, sulle coste c’erano solo alcuni castelli, dove i talassocratici avevano posto una guarnigione e che gli indigeni assediavano, come quello dei sardi alle porte occidentali delle Bocche, che è sardo solo di nome: Castel Sardo, su uno scoglio alla foce del Frisono, fondato dai Doria intorno al 1102, fu successivamente Castel Genovese e Aragonese, fino a che non gli fu dato il nome nazionale di Sardo nel 1769. Questo luogo, forte solo della sua posizione sul bordo del mare che, ad eccezione di uno stretto istmo, lo circonda da ogni lato, non è stato riparato.

Al tempo dei pirati fenici la città di Lestrigoni non si trovava sulla costa. Ma una strada conduce lì dal mare. Approdati in fondo al porto, i due uomini e l’araldo di Ulisse trovano subito questa carrareccia, che dalla cima dei monti porta i carri dei taglialegna in città.

Oggi Sassari è la grande città dei Sardi sulla costa settentrionale della loro isola. Ad una ventina di chilometri dalla costa, in cima ad alte colline, Sassari è una Città Alta con ai piedi una scala, Porto-Torres. Le Istruzioni Nautiche descrivono le dimensioni e la città:

«Questo piccolo porto, di antica data, funge da porto commerciale per Sassari e il distretto con questo nome. La campagna intorno a Porto Torres è arida e offre alla vista solo erica e qualche palma sparsa. Una buona strada sterrata conduce a Sassari, a 20 chilometri, e da lì a Cagliari, a 270 chilometri; le comunicazioni tra queste città sono regolari e costanti. Una ferrovia di 20 chilometri collega Porto Torres a Sassari. Seconda città dell’Isola (36.300 abitanti), capoluogo di provincia, sede di un arcivescovado e di un’università, Sassari è alta 220 metri. È circondata da mura con torri, ha un antico castello, un palazzo governativo e altri stabilimenti pubblici. La famosa fontana in marmo Rosello si trova all’esterno, vicino alla Porta Macalla, a NE. della città» [40].

La Città Alta dei Lestrigoni, con il suo alto palazzo e le sue residenze nobiliari, con la sua fontana all’aperto dove le ragazze vengono ad attingere acqua, era in tutto simile a Sassari. Ma, seguendo questa legge di simmetria che ritroviamo sempre nei nostri studi topologici, non si trovava sulla stessa costa. Sassari, nella parte occidentale delle Bocche, è stata la grande città dei Sardi solo a partire dall’epoca aragonese:

«Il castello di Sassari fu costruito nel 1330 da Raimondo di Monte Pavone, primo governatore generale di Logudoro sotto gli Aragonesi; tra gli stemmi presenti sulla facciata di questo edificio, insieme allo stemma sbarrato dei re d’Aragona, ne notiamo uno dove è raffigurato un pavone» [41].

Fu per comodità degli Aragonesi, venuti dall’Occidente, che Sassari venne a trovarsi vicino al mare occidentale.

All’epoca delle nostre prime marinerie, i conquistatori arrivarono da Est: i Sardi avevano quindi la loro grande città sul lato Nord-orientale dell’isola, all’ingresso levantino delle Bocche, non lontano dal Pozzo che serviva loro da scala, e non lontano dalla Sorgente dell’Orso che fungeva loro da fontana.

La provincia sarda che confina con l’ingresso levantino delle Bocche si chiama Gallura. È una regione speciale, una provincia isolata, che difficilmente si integra con il resto della Sardegna: gli abitanti di questa provincia sono considerati i più intelligenti tra i sardi. Hanno vita più facile con certi studi, con la poesia e con le canzoni improvvisate. La loro lingua è più vicina all’italiano che al sardo; viene cioè dal dialetto corso, il che è del tutto naturale. Perché fino ad oggi la Gallura, priva di ponti e di strade, comunicava con più difficoltà con le altre province dell’isola che con la Corsica, da cui è separata soltanto da un piccolissimo stretto [42]. Lo stretto, infatti, grazie al ponte di isole, stabilisce un’intimità permanente tra la Corsica e la Gallura. Ma con il resto della Sardegna la Gallura fino ad anni recenti non aveva praticamente comunicazioni, a causa della barriera invalicabile dei Monti Limbara.

Questa barriera, che taglia la Sardegna settentrionale da Est a Ovest, dal Mar Italiano a quello di Spagna, dal Golfo di Terranova [Olbia] alle spiagge di Castel Sardo, è un muro granitico la cui altezza media supera i milleduecento metri. Verso Sud, verso il resto della Sardegna, questa muraglia precipita ripida nella valle paludosa di Terranova o nelle gole del fiume Coghinas, tanto che, da questo lato, essa costituisce un vero e proprio baluardo e come un fronte continuo di fortezza, delimitato da una fila di fossati: al lato di questo bastione, con grande fatica, gli italiani hanno oggi agganciato i tronchi della loro piccola ferrovia per raggiungere la Gallura nel loro porto di Terranova sul Mare Orientale.

Verso Settentrione, invece, verso le Bocche, i monti del Limbara scendono lungamente per cinquanta o sessanta chilometri di crinali, valli cave, catene secondarie, duomi isolati, massicci e pianure, insomma attraverso questa Arcadia di Gallura, di cui un fiume abbastanza importante, il fiume Liscia, porta le acque nelle vicinanze del nostro Pozzo. Come i suoi torrenti, anche la Gallura ha la sua naturale pendenza verso le Bocche. Fino ad anni recenti, fino all’istituzione della piccola ferrovia di Terranova [Olbia], era solo verso le Bocche che la Gallura indirizzava i suoi commerci e la sua rotta.

Quest’Arcadia ha ora la sua grande città proprio ai piedi dei Monti Limbara, a Tempio:

«Solo una trentina d’anni fa il villaggio di Tempio venne inserito tra le città della Sardegna. C’è da dire, però, che già per lungo tempo fu sede di un vescovo, di un intendente provinciale, di un comandante militare e di un tribunale e che, nonostante il nome di villaggio, fu sempre considerata per due secoli la capitale di tutta la maggiore regione della Gallura… Tutte le altre popolazioni di questa provincia, senza contare quelle degli isolotti vicini, sono sparse in stazzi o specie di ovili isolati, raggruppati sotto il nome di cussorgie». [43].

L’attuale capoluogo della Gallura è piuttosto distante dalla costa delle Bocche: più di quarantacinque chilometri. Tuttavia su questa costa ha i suoi due porti, Santa Teresa presso Porto Longone, e Palau o Parau ai piedi dell’Orso, di fronte alla Maddalena. Fino ad anni recenti, fino all’istituzione della piccola ferrovia di Terranova [Olbia], la Gallura rivolgeva il suo commercio e la sua rotta solo verso le Bocche. Grazie alla valle del Liscia, tutta naturale, alla quale l’uomo può solo adattarsi, è scesa verso questi porti: