Claude Schmitt, nato il 30/03/1939 à Fontenay-aux-Roses (Hauts-de-Seine) è morto il 12/01/2023 à Cambo-les-Bains (Pyrénées-Atlantiques)

Del suo viaggio in Sardegna e del suo intenso legame con la Sardegna, e in particolare con Manlio Brigaglia – vi è interessante testimonianza in una sua relazione (che è anche una sorta di autobiografia) ad un importante convegno organizzato in tre sessioni e tre sedi diverse (La Ciotat, Marsiglia, 19 maggio 2019; Rivoli (Torino), 28 settembre 2019; Pavia, 26 ottobre 2019), dalla FASI – Federazione Associazioni Sarde in Italia, dal titolo RASSEGNA DI AUTORI SARDI CHE HANNO SCRITTO SULLA FRANCIA E DI AUTORI FRANCESI CHE HANNO SCRITTO SULLA SARDEGNA,

Gli atti di questo importante convegno, a cura del suo storico segretario Paolo Pulina, anch’egli recentemente scomparso (26/07/2024) →

Presentazione di Aldo Brigaglia

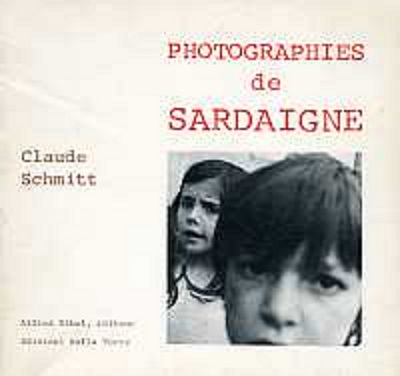

Con questo libro, pubblicato in Francia dall’editore Eibel, Claude Schmitt ha vinto, nell’estate scorsa, il Premio Sardegna di giornalismo, sezione stampa estera. Un riconoscimento che dice molto, sul libro: ma non dice tutto.

Dice che è per ripetere quello che si leggeva sulla fascetta dell’edizione francese “un approccio inedito e stimolante” alla realtà della Sardegna, e dice anche che la sua struttura arieggia quella del reportage giornalistico, quando il reportage, dopo il momento bruciante e un po’ effimero dell’apparizione sul quotidiano (bruciante nel senso che si brucia, dunque), si organizza e si distende nella forma più duratura del libro. Ma non dice che questo è, appunto, soprattutto un libro, cioè un modo di conoscenza e di rappresentazione non impressionistico, non strumentale: anche se qua e là le pagine sembrano quelle di un “diario di viaggio” scritto sul tavolino del caffè o sulla panchina d’una piazza, il punto di vista è sempre di chi vuole vedere, al di là delle mosse apparenze del reale, una realtà più vera e più profonda, più rigorosamente connotata, più decisamente rivelata.

38 anni, critico letterario, specialista di problemi della politica e della letteratura dell’Asia moderna, amatore di viaggi in terre sconosciute (anche se non lontane come il mitico Oriente), Schmitt è stato in Sardegna tra la primavera e l’estate del 1975: più esattamente dal 3 giugno al 30 luglio (ora ha contratto il… contagio e ci torna sempre più spesso).

[…] Ma la sua vera attenzione è rivolta agli uomini e ai problemi della Sardegna. Sardaigne au coeur è un titolo ambiguo, o meglio ambivalente: significa da una parte “La Sardegna nel cuore”, cioè l’affetto che l’autore ha riportato con sé dall’incontro con questa gente e con la sua terra, e dall’altra “Nel cuore della Sardegna”, cioè nel cuore dei problemi e delle cose. Non per nulla il libro è dedicato, molto semplicemente, “ai sardi”.

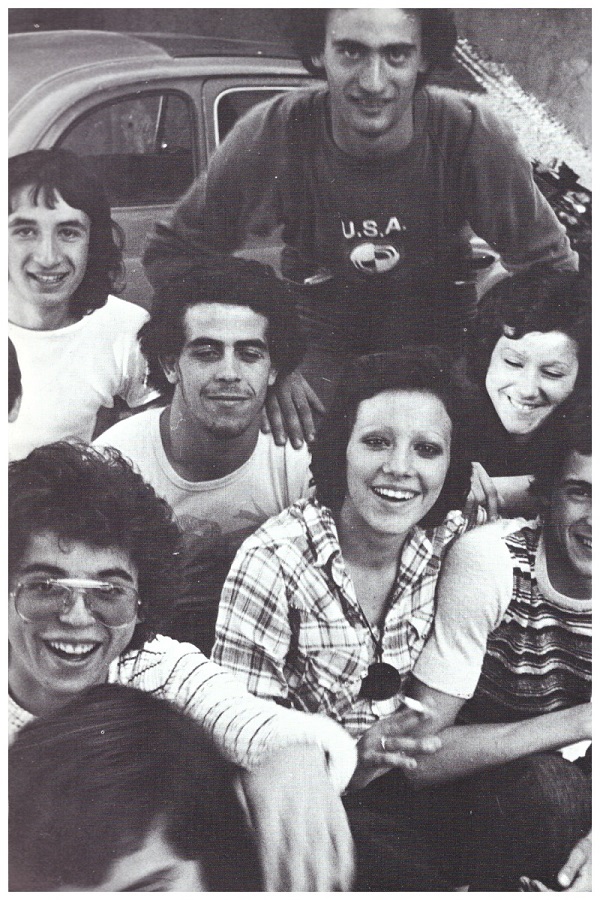

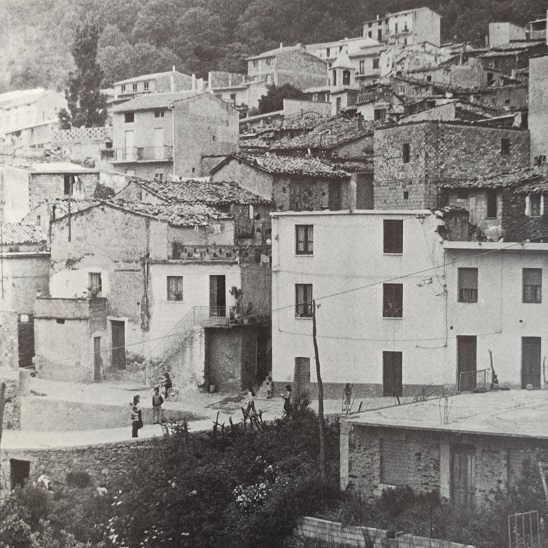

Il libro ha un’appendice di 32 fotografie, fatte dall’autore durante il suo viaggio. Sebbene il testo avverta che per capire le fotografie bisogna prima leggere il libro, si può anche dire che basta vedere le fotografie per intuire la linea generale del libro. Sono infatti foto assolutamente non oleografiche, con volti e figure umane in primo piano, o con quelle superfici di paesaggi e di case che poi nel libro Schmitt evoca come quinte necessarie, profondamente umanizzate, dei palcoscenici sociologici in cui si muove l’umanità con cui è venuto a contatto. E’ un’umanità vista da vicino, da uno che ha viaggiato, si direbbe, a piedi (e infatti una parte dell’isola Schmitt l’ha vista così), mangiando e dormendo in luoghi che, sebbene nel libro siano puntigliosamente ricordati e indicati, sono piuttosto fuori dalle guide blu del turismo isolano: pizzerie e ristoranti popolari, camere in affitto e locande di città e paesi. A Tempio, dove gli tocca dormire all’albergo Esit, Schmitt si trova quasi a disagio: “ambiente discretamente kafkiano”, dice.

Nella vasta letteratura di impressioni di viaggiatori stranieri che sono venuti in Sardegna negli ultimi due secoli, il libro di Schmitt è nuovo e antico insieme.

È nuovo perchè Schmitt e, come dire?, un figlio del ’68, uno di quei francesi che hanno vissuto in prima fila i sogni e gli sconquassi del “maggio parigino” (ed infatti anche oggi la sua attenzione è rivolta alla Cina: l’editore Eibel ha come colonna portante del suo catalogo una collana di opere di cinesi o sulla Cina di oggi di grande interesse politico e letterario).

E’ antico perchè l’approccio con la Sardegna finisce per mettere in moto un meccanismo di attenzione, di affetto. diciamo anche di suggestione (Schmitt parla spesso di charme, e la parola rende bene l’idea), che deriva dal confronto fra il mondo ” civilizzato ” – scriviamolo pure fra virgolette, se vogliamo – e il mondo comunque sempre arcaico della Sardegna. Fra il Von Maltzan che sbarca a Cagliari cento anni fa, assediato da una folla pittoresca di facchini che vogliono portare un bagaglio per ciascuno, “sia pure l’ombrello”, come dice, e lo Schmitt che va a piedi da Cagliari a Sinnai, riguardato curiosamente dalle macchine che passano sulla strada, la differenza non è molta: per il barone archeologo tedesco la Sardegna dei nuraghi e dei pastori è altrettanto distante dalla sua bussola quanto, per il parigino e sinologo Schmitt, la Sardegna delle “cattedrali nel deserto” di Portotorres e Ottana o della Costa Smeralda è diversa dalla Sardegna vera, quella più propria dei sardi che ci abitano e ci lavorano. In questa divaricazione antagonistica di due mondi ugualmente “storici”, Schmitt sa bene da che parte stare: fra la Sardegna di Portotorres e la Sardegna di Dolianova sta per Dolianova; fra la Sardegna di Porto Cervo e la Sardegna di Orgosolo sta per Orgosolo: e sempre senza sbavature populiste, senza vagheggiamenti arcadici.

Per parlare di Dolianova parla dei suoi amici, dei suoi copains alle prese con i problemi dello studio, del posto di lavoro, del sesso; per parlare di Orgosolo parla del codice barbaricino, di Pratobello, dei murales che ricordano Lussu e i combattenti antifascisti di tutto il mondo.

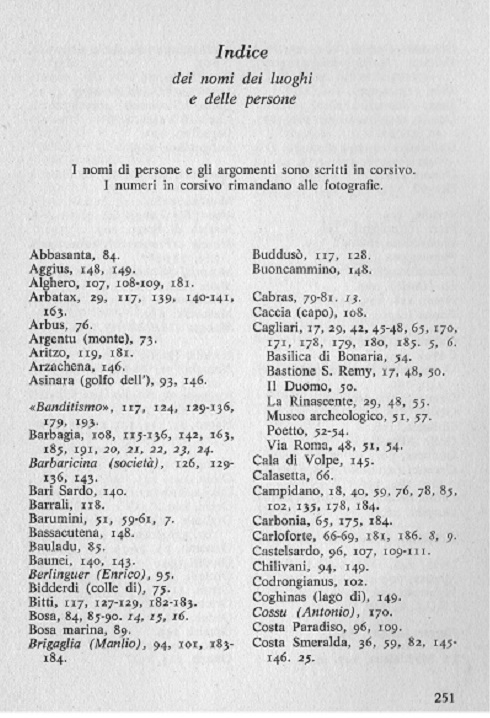

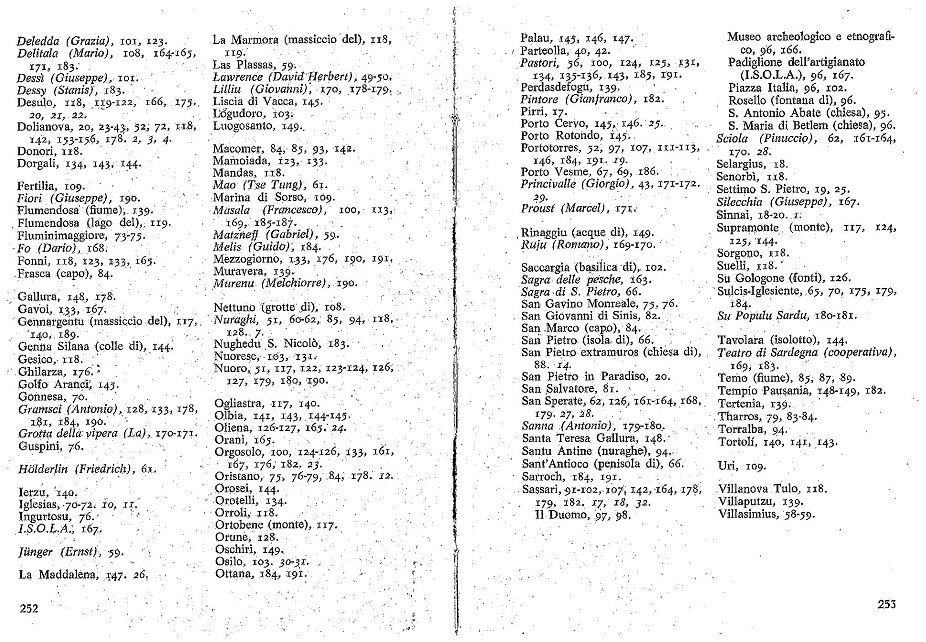

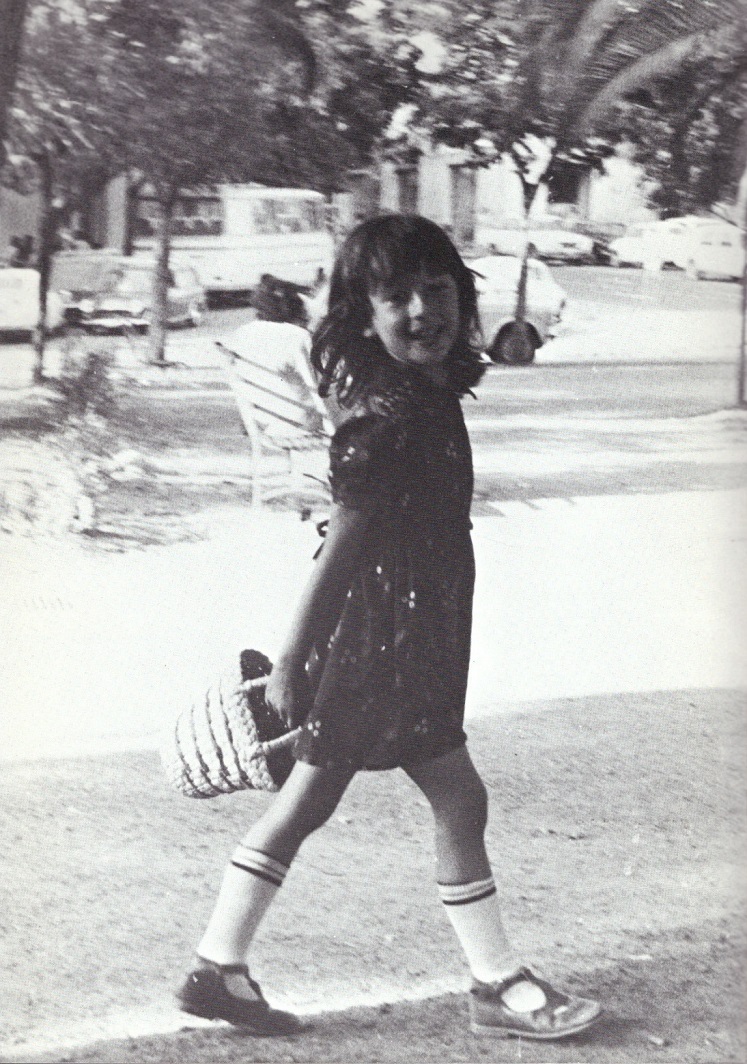

Ecco allora come le fotografie (Eibel e Della Torre ne hanno già pubblicato, a parte, un intero album) ripercorrono le tappe del viaggio: la piccola zingara trovata sulla strada per Sinnai, le ragazze di Dolianova che passeggiano irreprensibilmente sottobraccio, il dedalo di viuzze nella Cagliari vecchia (bella, ma poco sana, dice Schmitt, senza commuovercisi troppo), i silenzi meridiani sul nuraghe di Barumini, i puntuti fichidindia di Carloforte, le bambine in bicicletta sulla piazza di Iglesias, la torre di Oristano, i posti di guardia sulla laguna di Cabras, le pietre rosse di San Pietro Extramuros a Bosa, l’animazione minuta di via Turritana a Sassari, il fumo della petrolchimica di Portotorres, le bambine di Desulo che mangiano il gelato, un asinello di Orgosolo, le pietre vere di Oliena e i falsi intonaci di Porto Cervo, il fascino di La Maddalena minacciato dall’inquinamento atomico, un murale di San Sperate e i visi ombrosi di Pinuccio Sciola e Giorgio Princivalle, i vasti spazi quadrettati delle tancas.

Così, alternando impressioni di paesaggio a rapidi incontri umani (con qua e là una vena di sensualità vagamente lawrenciana, tanto per ricordare un altro viaggiatore famoso), discussioni sociologiche e proposte politiche, interviste con intellettuali isolani e riflessioni sulla nostra civiltà, Schmitt attraversa la Sardegna cogliendone veramente, come dice il titolo di questo libro amico, il cuore più segreto e più nuovo.

Venerdì 6 giugno di buon mattino, sono appena le otto e mezzo, esco da Cagliari. Mi sono messo a spalla il piccolo zaino che più tardi, durante il viaggio, porterò semplicemente sottobraccio, tanto è leggero; e del resto, bisogna riconoscerlo, io sono poco incline allo stile “gran marciatore”. Ma stavolta mi faccio violenza e scendo quasi con entusiasmo la scala dell’alloggio dove ho passato la notte. Risalgo la via Angioj, giro intorno a piazza Yenne, mi arrampico per la stretta ripida salita di via Manno, costeggio il bastione Saint Remy, scendo per via S. Lucifero, ed eccomi infine a piazza Gramsci; non mi resta che prendere le strade che si diramano all’infinito davanti a me: via Sonnino, via Bacaredda, via, via, есс. L’aria non è ancora calda, il cielo è limpido, il tempo bello; questo serve a rincuorarmi. Perchè i muri che costeggio sono piuttosto scoraggianti: sino a Pirri, sobborghi squallidi.

Pirri è come una grande periferia, si vive una tranquilla vita di paese, per proprio conto, senza preoccuparsi troppo della grande città mangiauomini. C’è anche una piazzetta, delle panchine, ma non è tempo di riposo. La gente si spinge, c’è da correre a lavorare. Io vado all’incontrario, anche in senso figurato. Sono l’unico. Alle ultime case, un’esitazione. Chiedere la strada. La carta va bene, ma è un po’ troppo muta. Vi dirò: Montherlant sosteneva che un viaggiatore solitario è un diavolo. In ogni caso è uno che tace. Allora, a volte, si ferma in un caffè semplicemente per domandare (qualche cosa), per sentire una voce diversa dalla sua, se capita gli prende anche fantasia di cantare. Si canta per tante ragioni, io ne vedo soprattutto due: il cuore picchia più veloce le tempie battono più forte bisogna che tutto questo sangue schizzi fuori; ma anche, a un momento di marcia solitaria, il peso del cielo immobile sulla tua testa, devi proprio cantare. Ce n’è anche una terza, come chiamarla: paura? Una paura immediata, una doccia improvvisa dentro di te, che altrettanto improvvisamente ti passa. Una paura senza motivo, perchè non c’è nessuno tutt’intorno. Ma il motivo è proprio questo: che non c’è nessuno intorno.

Mi rivedo come se fossi là. Cammino. Nel sole. Nella calura del sole. Dalla pianta dei piedi fino alla calvizie, sono tutto un calore. Che cammina. La strada asfaltata davanti a me è un filo teso verso il mio traguardo, la mia Arianna. Ho deciso di andare a Sinnai, prima tappa di un viaggio molto lungo, che non farò. La mia prima intenzione era di andare a piedi da Cagliari fino, diciamo, a Nuoro: duecento chilometri. Ma la carta non è il paesaggio vero. Già, su quella, si legge un tracciato molto tortuoso, aggrovigliato; su questo, per di più, i dislivelli. Comunque, il caso aveva predisposto bene le cose, come si vedrà. Nessun rimpianto. Anzi.

Sulla strada mi sorpassano molti autotreni e molte utilitarie. I passeggeri mi guardano con curiosità. Nessuno si ferma. Del resto sarebbe fatica sprecata, perchè io voglio camminare. Attorno a me, la pianura lievemente ondulata del Campidano, brevi orizzonti su colline spelacchiate, campi di grano picchiettati di fiori, papaveri, margherite, convolvoli. I fichidindia fanno da frontiera naturale fra gli appezzamenti. Desolazione? No, soltanto la terra a riposo. E’ mezzogiorno, forse. Non un’anima, un uccello. Solo le vibrazioni impresse al terreno dai pesanti pneumatici delle macchine riflettono un movimento che è, in realtà, tutto interiore: è dentro di me che lo sento. Anche questo passa.

Attraverso Selargius, paesone quasi deserto; un ragazzo seduto su una soglia, una vecchia sta per scomparire dentro casa: controllo con lei il mio itinerario, sto andando nella direzione giusta, ho pronunciato qualche parola, ho ascoltato, nella risposta, la sua voce. Una ragazza in jeans attraversa per un attimo il mio campo visivo. Sono tutte in jeans, come non soffermarsi un po’ alle loro curve così risaltanti.

Cielo blu. Vaghe strisce di nuvole bianche. Terra secca, l’erba e gli alberi sono prostrati dal sole. Lascio a sinistra Settimo San Pietro, dei ragazzi giocano all’incrocio delle strade. Sono sorpreso dalla mia velocità. Mi credevo impegnato in chissà quale lunga marcia ed eccomi già arrivato! Prima visione: il cimitero, i suoi alti muri bianchi, sopra la strada. un vasto portico d’entrata, lampadari tutti neri. Dev’esserci calma davvero, là dentro. Ma la porta è chiusa. Le troverò sempre chiuse, le porte dei cimiteri, e spesso anche quelle delle chiese. In Grecia, invece, le cappelle, coppe d’ombra, son sempre li pronte ad accoglierti.

Salgo fin dentro Sinnai, costruita su una collina a schiena d’asino. Una lunga strada fiancheggiata a destra dalla piazza della chiesa, profonda, poi quella, stretta, davanti al Municipio. Due vecchi vestiti di scuro sono seduti sulle panchine. I giovani, jeans e maglietta, dondolano pigramente le gambe sulla ringhiera. Entro in un caffè a bere un cappuccino. Graziose fanciulle in jeans,

Mezzogiorno all’orologio del campanile. Faccio un giro nel paese e capito in piazza Scuole al momento dell’uscita. Folla di bambine e bambini in grembiule, i più grandicelli in jeans e in maniche di camicia. I ragazzi quasi più belli delle ragazze; queste per lo più molto belle, ma quando i ragazzi sono belli, gli viene (da dove?) una seduzione in più. E’ anche un giorno di mercato, tutti si mescolano, “ed io, scapigliato come uno studente / sotto i castagni verdi le agili fanciulle”, Qui, castagni niente, ma fanciulle a profusione, Mi precede nel mercato una gonnellina plissata che ondeggia davanti a me e spesso s’avvolge. Felicità come questa io le colleziono.

Ritorno al caffè per informarmi su un alloggio per la notte. Ora c’è un sole grande e caldo, eppure meno forte e meno abbacinante che in Grecia. I muri non riverberano la luce così crudamente; non sono intonacati, anzi hanno un’aria d’incompiuto: pietre grigie senza malta, la luce vi si spezza contro. E come capita spesso, qui e in altre contrade mediterranee, il paese finisce di colpo, nella polvere della “nazionale”. Mi dicono che qui non c’è posto per dormire, dovrei tornare a Cagliari. Abbandono l’idea di girovagare per i dintorni, rinuncio anche a visitare una “tomba dei giganti” a San Pietro in Paradiso (ho mancato il paradiso di pochi chilometri).

Dò un’occhiata alla carta: andare verso nord, Dolianova che sembra un villaggio abbastanza grosso, ecco il nuovo itinerario. Mi carico il bagaglio sulla schiena.

Uscendo da Sinnai, subito dopo il cimitero, raggiungo sul bordo della strada una zingarella che, come il gatto di Kipling, se ne va tutta sola. Il mio cuore accelera. La supero, ma seguendo con la coda dell’occhio la sua piccola ombra solitaria: con una borsaccia di plastica da pochi soldi, si dirige verso il campo a fianco. Depone la borsa e si siede. In me, valzer hésitation. Continuo ad andare avanti, ma freno, ma freno; torno indietro, la guardo di sottecchi, riparto… Poi di colpo rinfodero la mia timidezza e punto dritto su di lei. Dico buongiorno. Non si meraviglia neppure per un attimo. Incontri deve farne parecchi, la mia piccola zingara. Ho la macchina fotografica in mano, e le faccio capire che mi piacerebbe fotografarla. Vuole? Dice di sì. Posa. Non posa. Sorride. Ride. Di colpo il suo pensiero vola altrove. Poi conta il suo denaro, sparpaglia il suo tesoro. Le giro intorno. Mi chino. Mi rialzo. Ci sorridiamo. Ci parliamo. […]

Questa volta mi fermo a Settimo San Pietro. Cerco la stazione, e faccio fatica a credere ai miei occhi quando la trovo. Con l’aiuto d’un vecchio e di tre ragazzi, bisogna aggiungere. Questa casa quasi completamente abbandonata è la stazione? Ma sì. L’impiegato, del resto, vi fa la sua apparizione soltanto nelle ore in cui passa la littorina. È una ferrovia locale. Proprio come negli western, solo che la stazione è di pietra, invece che di legno. Ma la differenza non è molta. Piuttosto simpatica, del resto. Molto alla buona. La littorina è quasi in orario. Ci salgo dicendomi che, in fondo, posso anche fermarmi dove mi salta. Questo viaggio, che più tardi farò parecchie volte, ora mi viene difficile parlarne. Guardo la carta. Non so che son salito in prima classe per distrazione. Il controllore mi avverte, e così ci mettiamo a parlare, in francese. Ha vissuto in Francia parecchi anni, ma un giorno gli è venuta la nostalgia di casa e s’è impiegato nelle Strade Ferrate Sarde (che sono le ferrovie locali della Sardegna). posso anche restare in prima col mio biglietto di seconda, non sembra preoccuparsene. Anzi, è come un gesto d’ospitalità verso il forestiero. Da una parola all’altra un altro passeggero, che sa un po’ di francese, si unisce alla conversazione. Non sa se potrò trovare da dormire a Dolianova, ma nello scompartimento vicino dei ragazzi, che non mi sbaglio a prendere per studenti, e che stanno facendo gli spiritosi, rispondono alla mia domanda. Sì, sì, si può trovare da alloggiare a Dolianova. Anzi, il più vivace s’offre di farmi da guida. Scendo dunque con loro, sono quattro o cinque, molto gentili, premurosi.

Dolianova

Dolianova, altra stazione western, ma un po’ meno abbandonata: dei fiori s’arrampicano sulla facciata. Sullo spiazzo solleviamo della polvere con i nostri passi, il terreno non è asfaltato. Una strada sale al paese. A destra, ci fermiamo quasi subito. Suoniamo. Vengono ad aprirci. Starò bene, da questa donna così imponente. Porto su il mio bagaglio, questo sì che è un lusso. Finalmente, dopo l’alloggio di Cagliari, una camera dove uno si sente “come a casa sua”. Al diavolo l’avventura!

I ragazzi mi hanno aspettato giù. Il più sveglio è Roberto, e con lui ci sono Nino, Antonio e il figlio della mia padrona di casa, Bruno. Tutti tra i quindici e i diciassette anni. Hanno un amico che parla benissimo il francese, dicono. Che fortuna. Andiamo a trovarlo. Si chiama Patrizio, e in effetti lo parla benissimo, perchè è nato in Francia e ci ha vissuto dodici anni, suo padre era un piccolo impresario a Chalons-sur-Marne. Andiamo tutti a vagabondare per il paese, io ormai fiancheggiato da un interprete fisso.

Che cosa mi fanno vedere per prima cosa? Avanzi di monumenti antichi, naturalmente: è la risorsa di tutte le zone sottosviluppate. Bene. Che dice la guida (rossa o blu, a seconda dei capricci dell’editore)? C’è una chiesa del XIII secolo. Ma non dice che il pomeriggio è chiusa e che bisogna chiedere la chiave al parroco. Puntiamo verso casa sua, ma poi rinunciamo alla visita. Patrizio non si sente in odore di santità, qui. Ci fermiamo un poco sulla piazza. Che fare? Il problema ci si porrà più d’una volta durante il mio soggiorno. Li invito al caffè. Non mi ricordo più se era al primo o al secondo che c’era una graziosa cameriera di diciotto anni già fidanzata; e la nonna, anche lei un’ex-emigrata (Verdun). Ah monsieur, la France.

Patrizio, Roberto, Nino e io siamo seduti a un tavolo nella sala interna. Birra per loro, vino per me. Due bigliardi. […]

Venti chilometri a nord di Cagliari, Dolianova è un paesone di circa settemila abitanti. La stazione è situata sulla ferrovia che va da Cagliari ad Arbatax, sulla costa orientale. Sul treno, composto di una o due automotrici che servono quasi esclusivamente gli abitanti di questi paesi, avrò l’occasione di salire molte volte, ma i passeggeri stranieri, turisti o campeggiatori saranno rarissimi. Piuttosto, gente che torna dalla Rinascente o dall’Upim di Cagliari, nugoli di studenti capelli al vento, vecchi contadini taciturni. Anche un gran senso di spossatezza, perchè il caldo è pesante.

Da Cagliari si sale insensibilmente, il paese è a più di duecento metri, ma sul fianco di una collina, perciò quando si arriva bisogna continuare a salire. Strade di terra dura, l’ho già detto, non asfaltate. All’altezza di corso Repubblica si forma una zona piana: il corso divide il paese in senso longitudinale, da una chiesa all’altra, frontiere millenarie.

Il corso si apre sulla piazza Brigata Sassari, un lungo rettangolo di 100 metri per 30, a occhio e croce, alberi disposti simmetricamente, il centro occupato dal monumento ai caduti di tutte le guerre e, dietro, le Scuole elementari. Dai due fianchi strade asfaltate continuano a salire verso la parte alta del paese. Le percorrerò una volta, per sboccare su quegli spiazzi vuoti nei quali si risolvono, altrove come qui, molti problemi urbanistici.

Come un nocciolo al centro del suo frutto, la piazza: caffè, negozi, la scuola, la posta. A una certa distanza, da questa stessa parte, la casa del medico, quella d’un avvocato, vaste costruzioni ben serrate, con un’architettura che vagheggia lo stile Novecento della stazione di Milano. Più lontano ancora, allo stesso livello, ville con prati, dietro cancellate. Salgo al di sopra della piazza: strade asfaltate, case silenziose, negozietti dove alcune vecchie vendono ancora anticaglie tipo pizzi, sapone di Marsiglia, bastoncini di liquirizia. L’ordine. Qui tutto è in ordine. Ridiscendo, attraverso la linea di demarcazione che è il corso. C’è un punto in cui la strada si ferma di netto, diventa terra battuta. Il paese s’è ingrandito a poco a poco, case nuove, incompiute, hanno fatto la loro apparizione. Capite, sono venuti dopo di noi, dovranno ben aspettare. Ma quanto?

La chiesa di San Pantaleo, la frontiera ovest (nordovest): si entra nel piazzale da una porta monumentale, a destra la canonica, in fondo, in quello che può essere stato un convento, è sistemata la «casa dei matti». Alcuni stanno alla finestra. Sul piazzale, ce n’è uno che racconta una lunga storia tutta di fila, senza prendere respiro, a un ascoltatore che non risponde, solo scuote la testa, scuote solo la testa; un altro percorre la piazza a grandi passi… Patrizio, Antonio, Bruno ne ridono. Essere pazzo sotto il sole. […]

Le risorse principali di Dolianova sono la vite, l’olivo e il mandorlo. Il paese ha una cooperativa per la produzione dell’olio e soprattutto una cooperativa vinicola: la Cantina sociale cooperativa di Dolianova, le cui vasche gigantesche si ergono sulla linea di demarcazione fra le strade asfaltate e quelle di terra battuta e brillano al sole d’un luccichìo che costringe a chiudere gli occhi.

La cooperativa lavora l’uva di tutti i soci nella regione, che si chiama Parteolla. Non ho potuto controllare se si tratta della più grande cantina sociale della Sardegna, come mi è stato detto. Certo è che è sembrata immensa a quel profano che sono io quando l’ho visitata in compagnia del padre di Patrizio e di quello di Walter. Un capofabbrica informato della nostra venuta si mette a nostra disposizione, e percorriamo gli impianti, dove devo dire che regna una pulizia inappuntabile, poi le vasche di pigiatura (differenti per l’uva bianca e l’uva nera), sino ai tini dove invecchiano la Malvasia e altri vini di quelli che danno alla testa. Naturalmente li assaggio tutti, ma senza danni al mio equilibrio. Momento ideale per celebrare il vino sardo, perchè chi viene in Sardegna non può sfuggire alla sua seduzione: vino bianco, vino nero (cioè rosso), vino cotto o amaro, sono tutti buoni, anzi amabili. A meno che non vengano esportati. Non perchè in questo caso perdano le loro qualità, ma perchè la loro amabilità urta contro l’ostilità dei viticultori francesi, per esempio, quando questi non ce la fanno a esaurire la loro produzione e gli si impone, per soprappiù, di aprire le porte ai vini stranieri. La «guerra del vino» quante volte l’ho sentita ricordare, con un pizzico di malizia all’indirizzo della mia nazionalità.

La cooperativa riunisce 730 viticultori che conferiscono, in un’annata buona (e il 1975 lo sarà certamente), 290.000 quintali d’uva che danno 1’80 per cento di mosto. Così s’arriva a produrre una media di 30 milioni di litri all’anno, tra bianchi e rossi, ordinari e di qualità. Questi ultimi invecchiano in botti di legno di circa 10 mila litri dalle quali ho bevuto qualche bicchiere (piccolo). Il vino ordinario invece è conservato in enormi botti cilindriche di cemento, vere e proprie torri, nuraghi ubriachi da mattina a sera: ce ne sono parecchie, e ciascuna contiene fino a 800 mila litri. Il personale è costituito da una ventina di impiegati, che aumentano al tempo della vendemmia. Le operazioni di imbottigliamento e d’imballaggio, così come l’etichettatura, sono automatiche. […]

Cagliari

Una città s’offre al primo sguardo tutta alla rinfusa, elementi d’un gioco di (ri)costruzioni che bisogna rimettere insieme alla meglio per poterle dare una fisionomia riconoscibile. In ogni caso, tracciare dei segni di riferimento. Perchè una città, in fondo, è irriconoscibile. Non è il repertorio dei suoi monumenti, la nomenclatura delle sue strade, stradette e piazze, la descrizione d’uno scenario, in fin dei conti, dove si recitano gli atti d’uno spettacolo che quasi sempre si guarda senza capire, che potrebbe esaurirne i sortilegi, fosse pure la meno avvenente delle borgate. Un catalogo può avere, sì, il suo potere: evoca. Ma congela.

Salvo a tracciarne la mappa, tradurre in cifre perimetro e superficie, lavori da geometra, nessuna città al mondo si lascia definire. Ne s’abbandona. Fatica sprecata cercare d’arrivarci. Certo, per il viaggiatore è facile, tornato nel suo studio, spalancare davanti a sè tutti gli atlanti del mondo e le cronache dei suoi predecessori per cavarne la quintessenza e ambire alla sintesi geografica e storica. Oltre l’illusione del sapere che procura (un sapere accademico e non controllabile) questo metodo generalmente taglia fuori i vagabondaggi, le occasioni non cercate, gli errori, insomma il fortuito che tesse la trama del vagare in una città sconosciuta. In questo caso, per me, la lettera dei libri è morta.

Arrivare in una città. Questa città è un porto, a dodici ore di nave da Civitavecchia. ‘Il fronte sul mare è breve, perchè la città si sviluppa piuttosto in profondità. Le facciate rettilinee rosse e ocra dei primi palazzi sulla via Roma, lungo i moli, nascondono un fitto lussureggiare di vecchie case ammucchiate, incastrate, intrecciate, che lasciano fra l’una e l’altra viuzze scure anche in pieno meriggio. E’ la città vecchia, il nocciolo del frutto, piccola ma inesauribile. Quante volte son sceso dall’altura del Bastione S. Remy verso il porto attraverso vicoli di cui credevo di ricordarmi il nome e che invece mi sorprendevano ogni volta per la loro incessante novità. Sarà per la luce che ne trasforma continuamente l’immagine, sarà per le ragazze che passano, o per i bambini che giocano nelle ore solitarie in cui i grandi fanno la siesta, o per gli odori di frutta e di formaggio o per il carosello delle macchine nelle ore di punta, queste viuzze non deluderanno mai chi ama andare a zonzo. Anche se non bisogna dimenticare che questo pittoresco nasconde il più delle volte l’insalubrità.

Via Roma. Qualcosa come la rue de Rivoli più corta e fiancheggiata di edifici da una parte sola; dall’altra il porto, poi il mare scintillante. Alti portici su larghi marciapiedi. Negozi alla moda. All’angolo della strada e del largo Carlo Felice, che s’arrampica verso piazza Yenne, davanti ai grandi magazzini della Rinascente c’è sempre, fuorchè fra le due e le cinque del pomeriggio, un mescolio d’uomini, donne, ragazzi, ragazze, bambini militari, borghesi, studenti – che sfida ogni descrizione. La cosa migliore è sedersi ai tavolini d’uno dei tanti caffè e guardar passare la gente. Avevo scelto il «Torino», forse per quei suoi tavolini e le sue sedie tutte rosse che danno l’idea di papaveri piantati in un campo di pietre. E’ il più chic della zona: caffé e piccoli sandwiches deliziosi. A differenza della rue de Rivoli, che è una strada dove si passa, via Roma è una strada dove si passeggia: nel giro d’un’ora, stando seduto allo stesso posto, vedi passare e ripassare molte volte gli stessi visi. Il che non ha nulla di spiacevole quando questi visi hanno lunghe chiome che ricadono sino all’incavo dei fianchi imprigionati in jeans che ondeggiano sublimi. Giovani cagliaritane, studentesse dall’aria già così sofisticata o paesanotta, voi continuate a passeggiare nella mia memoria senza ch’io possa afferrarvi più d’una spirale di fumo.

A occhio e croce via Roma è limitata da due piazze: a ovest piazza Matteotti, a est piazza Deffenu; a nord salgono i vicoli, via Baylle, via Porcile, via Napoli… tagliati perpendicolarmente dalle longitudinali di via Sardegna, via Cavour… geometria semplice per chi abita lì, complicata soltanto per chi va a zonzo rifiutando di invischiarsi nella carta della città e preferisce, come me, tracciarne lui una, più conforme alla libertà del suo vagabondaggio. Così mi sento sempre a mio agio e l’ignoto mi fa sorpresa, non minaccia. La notte, che d’estate cade tardi, gonfia le vene della città d’un altro sangue, è vero, dove pulsano strani desideri. Viene l’ora in cui scendono al porto gli equivoci travestiti di via La Marmora.

Mattino. Sole. Felicità. Gli scolaretti in grembiule nero con un gran fiocco rosso o blu o giallo portano con fierezza la loro cartellina. Ragazze a coppie vanno al lavoro. Alcune così belle da far girare la testa: colorito scuro, denti bianchi e certe lunghe gambe che finiscono sotto culetti eccitanti! Meraviglia di queste esistenze fresche, verginali, desiderate. Uccelli del mattino, fontane delle ore torride, fanciulle di Cagliari quanto mi piacete.

Passare alla posta, nascosta dietro gli alberi di piazza Carmine. Un mercatino con le sue bancarelle. Comprare il giornale. Ogni giorno leggere un giornale, vedere degli esseri, sorridere ai bambini, camminare in mezzo alla gente, numeri a cui telefonare, giri, soste, caffè. Il sole. Qualche volta, anche, un po’ di solitudine.

Per viale Regina Margherita, che nasce da piazza Deffenu, si può salire sino al bastione Saint Remy. Una strada ampia, fiancheggiata da edifici imponenti; si passa, al numero 48, davanti alla casa dove ha abitato D.H. Lawrence. C’è una targa che dice:

IN QUESTA CASA NEL GENNAΙΟ 1921

DAVID HERBERT LAWRENCE

DAL CIELO DAL MARE DALLE PIETRE DI CAGLIARI

TRASSE ISPIRAZIONE

AD IMMORTALI PAGINE

Il 2 marzo 1955, 25° anniversario della morte

Auspice l’Associazione Amici del Libro.

Più su la strada gira, sboccando nella piazzetta Costituzione dal traffico intenso, bernoccolo su cui saltano le macchine; di là si sale ancora verso le mura antiche della cittadella. Fermata al caffè Genovese, stile café de Paris, sobrio, raffinato, caro. L’ora migliore per farci un salto è il tramonto: si scende dall’auto per prendere il gelato, la buona società porta lì seducenti figlioline che hanno fatto da brave e tendono verso le cupolette ghiacciate strette lingue sensuali. Al bastione si accede per una porta monumentale da cui parte una ripida scalinata mozzagambe e si emerge in una vasta spianata di mattonelle con qualche palma alla cui ombra delle coppie si fanno le fusa su dure panche di ferro. Belvedere apparentemente inespugnabile, questa terrazza è un pianerottolo fra due piani da cui la vista scivola giù sino alle caligini sparse in basso sul mare. La misteriosa via Canelles conduce al piano superiore fino al Duomo e alla piazza Indipendenza dove c’è il museo archeologico.

Il Duomo è una cattedrale del XIII secolo ricostruita molte volte, stretta fra due viuzze senza sole: la sua facciata sembra zampillarne, tanto più che non c’è spazio e l’occhio deve contemplarla in un faticoso tuffo all’indietro. Nell’interno, come a S. Pietro a Roma, colonne tortili che mi ricordano quei grossi bastoni di zucchero che penso eterni quanto il desiderio infantile di succhiarli. Del resto, non posso escludere che anche queste colonne ricevano, di tanto in tanto, qualche colpo di lingua. Ho ben visto, sul treno del ritorno, una bimbetta di paese di sei-sette anni passare la lingua su tutto quello che c’era di metallico nello scompartimento, sbavando con voluttà e impiastricciandosi lei stessa come in un rituale. Mi venne alle labbra il gusto di nettarla.

Data la mia scarsa vocazione per i musei, mi limiterò a ricordare quello che mi ha più sedotto nelle memorie archeologiche di quello cagliaritano: i famosi bronzi dell’età nuragica. Ce ne sono diverse centinaia, una società di minuscoli personaggi verdastri su cui ci si china con lo stesso interesse curioso e incapace di capire con cui si guarda un formicaio. Operai, artigiani, guerrieri, donne (o dee), animali, oggetti, scene di vita quotidiana, ci restituiscono uno di quei mondi che sono rimasti ai confini del misterioso, dell’incerto, del mitologico. Civiltà preistorica, il nome le viene dai suoi monumenti più rappresentativi, i nuraghi, sulla cui funzione archeologi e storici sono tutt’altro che d’accordo. Ne riparlerò a proposito di Barumini.

Ridiscendo per il viale Regina Elena, sotto il quale corre una stradina parallela e profonda, che odora di fiori multicolori. Una bambina è accosciata da una parte, mentre una sua compagnetta fa la guardia. Dei ragazzi giocano nel parco che si stende lungo la via: non molto puliti, ma così graziosi, un po’ provocatori, ti guardano con un’aria! Belle facce brune, labbra dolcemente orlate, già così seducenti. Passo un attimo alla libreria Cocco, nella parte alta del largo Carlo Felice, prima di cenare con un panino robusto e un bicchiere di vino rosso alla «Cantina sociale di Monserrato», via dei Mille, a due passi dalla via Roma. Militari in permesso (con pochi soldi), giovani squattrinati, scapoli senza vocazione culinaria, solitari di ogni confessione vi si ritrovano per un pasto da poco, e ognuno fa il pieno a buon prezzo, un quarto di vino a cento lire.

Tornerò a Cagliari altre volte durante il mio viaggio.

Sabato 21 giugno. Rientravo da Nuoro col pullman della Satas. Un viaggio micidiale per il gran caldo, e per la strada tutta curve. Cinque ore così sono un’avventura che oltretutto rende impossibile effettuare l’andata-e-ritorno in giornata. Eppure c’è gente che lavora laggiù pur abitando molto più a sud. Emigrati dell’interno, non hanno la possibilità di tornare a casa loro che una volta alla settimana. Proprio nell’autobus ho conosciuto una giovane che viveva secondo questo ritmo. Veniva a passare il suo week-end a casa, a Dolianova. Chiacchierammo, così, di conoscenze comuni. Meno sorpren-dente di quanto m’era sembrato la prima volta, questa coincidenza si ripetè senza meravigliarmi realmente. Il fatto è che il viaggio implica, soprattutto in Sardegna, quello che Princivalle chiamerà la catena di Sant’Antonio, una catena che conduce da un anello all’altro con logica implacabile.

Estenuato, quasi a digiuno, non trovai niente di meglio, sprofondato a un tavolino del «Torino», che buttar giù gran bicchieri d’un’acqua minerale ghiacciata, i cui effetti non si fecero aspettare. Venuta la notte, mi toccò restare sveglio a ascoltare le due burbe venute da Portotorres (e che dividevano la stanza con me) parlare di politica. Questioni semplicissime. Marco non ricordo il nome dell’altro chiedeva che cosa vogliono veramente i comunisti. Allora il commilitone gli faceva un piccolo corso di marxismo: lotta di classe, dittatura del proletariato, eccetera. Alla fine disse una cosa elementare, ma non sbagliata, tutt’altro che sbagliata. sono i ricchi che hanno bisogno dei poveri per far-li lavorare per loro, ma i poveri, loro non hanno bisogno dei ricchi.

Domenica al Poetto. A fine settimana la spiaggia di Cagliari è invasa da famiglie pranzo al sacco e da mucchi di ragazze abbronzate e seminude. Nei giorni feriali non è raro che a fine pomeriggio ragazzi e ragazze – operai o studenti ci vadano a fare il bagno o a dare due calci al pallone sulla sabbia. […]

Si rientra in città per viali bordati di pini, l’autobus attraversa un quartiere residenziale. Scendo alla fermata di Bonaria, alla base della scalinata tipo Potemkine della basilica, consacrata alla protettrice della Sardegna, di cui non si contano i miracoli. Le chiese – il cui numero testimonia l’importanza storica dello sfruttamento della popolazione da parte del clero romano – hanno almeno questo di bello, che c’è sempre ombra e calma. Mi seggo un momento sotto l’alta navata, a riprendere respiro. Due-tre donne in nero inginocchiate, non saranno le loro preghiere a far progredire le cose. Sgranano nel silenzio rosari che fanno un brusio come di catene.

Una furtiva sensualità attraversa le vie di questa città. Giri nell’odore delle donne, le loro bocche, le loro ascelle, la scia profumata si richiude sopra di te. Tu ti lasci trasportare da questa marea d’erbe, di pepe, di vaniglia. Sul marciapiede di largo Carlo Felice una adorabile zingarella, accovacciata contro il muro, chiede l’elemosina. Viso di grande piccola donna rotondo, bruno, dipinto. Anche fresca, a suo modo, tutta colori, un fazzoletto verde fra i capelli rossi. Non oso avvici narmi. Questo gesto di timidezza mi suscita un rimorso: non le ho dato niente, perchè in realtà desideravo prendere.

Alle tre del pomeriggio i portici della via Roma sono quasi deserti. Afa. Caffè semivuoti. Signori vestiti di chiaro leggono un giornale, e presto ci si addormentano. Mi seggo. Davanti a me una donna, si capisce subito ch’è una prostituta. Fa un segno con la testa, andiamo? e mi dice di camminare avanti. Curiosa esigenza di discrezione. Curioso modo di camminare, anche. Siccome non conosco la strada, la seguo… precedendola. Ogni tanto mi giro, un gesto mi dice di continuare. Prende una viuzza perpendicolare, poi la via Sardegna che è parallela alla via Roma. Avanziamo per carrellate laterali, per dire così. A mia volta svolto in un vicolo dove ci ricongiungiamo. Spinge una porta, dietro due vecchi istupiditi ci guardano forse senza vederci. La stanza è minuscola, mal illuminata, mal aerata, suderemo in fretta. Il suo prezzo è diecimila lire, ma per ventimila… mi fa vedere tutto questo in un taccuino. Rifiuta di mettersi nuda o di farsi baciare. Si tira su la gonna poi spoglia i seni come in Amarcord, molto rotondi, la pelle tesa. Il suo ventre è caldo e molle. Facciamo l’amore con un’imitazione di sentimento. Al momento di separarci vuol sapere che cosa faccio: glielo dico, ci tiene assolutamente che la metta nel libro. Perchè no?

Carloforte

A Carloforte il porto è rosso, colore dominante, ma più tardi ci si accorge che questo rosso non è veramente rosso diciamo, il sacripante di Francis Ponge ma piuttosto rosa, cammeo, salmone, ocra. Cioè giallo. C’è anche del verde e del bianco in questo rosso. Il molo-passeggiata offre le sue panchine alla pigra indolenza del visitatore. Palme, oleandri rosa e bianchi, e alberi che non conosco. In fondo, al centro d’uno spiazzo vuoto, un luna park ha rizzato i suoi padiglioni: autoscontro, macchine per forzuti. La musica idiota sciorina ritornelli. Nell’aria desiderio di ballare. Ballare con queste ragazzette multicolori che leccano gelati guardando i ragazzi che si divertono. Kermesse, perchè tra due giorni si celebra la sagra di San Pietro, con la processione a mare. Io, però, non la vedrò. Cos’è il folclore se non la sopravvivenza artificiale di un passato risuscitato a scopo di lucro, specie di vegliardo curiosamente rivolto all’indietro che si espone una volta l’anno agli sguardi frettolosi di nostalgici inveterati? Il folclore è un pezzo di passato da cui è fuggita la storia.

La prospettiva dei vicoli che salgono perpendicolarmente nella cittadina offre una visione telescopica di case strette dai colori di sorbetto, dove balconi lavorati come un ricamo, come la frangia tutt’attorno agli scialli, decorano la pietra pallida. Biancherie che asciugano al vento aggiungono movimento a questo décor da commedia dell’arte in cui la vita degli uni è sempre un po’ addosso alla vita degli altri in una sorta di giocosa sagra popolare. Siamo più a Napoli che in Sardegna. Meno austerità, più vivacità. Gli abitanti vengono dall’isola di Tabarka, sulla costa tunisina, ma sono originari di Genova. Ed è il genovese, che parlano.

Le stradette pulite e meticolosamente lastricate mettono voglia di scivolare più che di camminare. Salgo verso le fortificazioni per strade che diventano scalinate, dove non passano mai le macchine. Odori di detersivi, rumori della vita che gocciolano giorno dopo giorno. Dall’alto, l’occhio scopre una parte dell’isola, pietre rosse, mare color vinaccia, altri paesi, punteggiati dalle macchie verdi dei fichidindia. Incrocio dei ragazzi in bicicletta con maglietta da football. […]

Cabras

2 luglio. Il paese ha un’aria austera, si sente quanto è difficile viverci, un che di rude domina l’insieme, forse la prossimità del mare, anche se qui la pesca è di stagno. Perchè Cabras è un paese di pescatori. Nando mi porta in un caffè dove tre uomini bevono birra e subito ne offrono anche a me. Di ricambiarli io, manco a parlarne. No, ognuno vorrà pagare il suo giro, ma io non ce la farò a pagare il mio. Questo fenomeno si ripeterà durante il mio viaggio con un’insistenza tale da mettermi talvolta in imbarazzo: come l’ultimo giorno a Dolianova che insistevo per offrire l’aperitivo al mio padrone di casa. Lui accetto gentilmente, andammo al caffè, ne bevemmo uno poi un altro e alla fine fu lui a pagare. «Quando verrò a Parigi, rispose alle mie proteste, allora sarà lei ad invitarmi». […]

Bosa

Arrivando ho cercato un alloggio. La mia buona abitudine di non precipitarmi verso gli alberghi segnalati nelle guide mi aveva condotto a piazza del Carmine, un po’ spagnoleggiante per la facciata della sua chiesa bianca orlata di scuro, dove incontro un vecchio sdentato e un tantinello bevuto, che con cortesia squisita mi indica una locanda per dormire (sono tre delle poche parole italiane che conosco) che senza di lui non avrei mai trovato. Bisogna rivolgersi a un certo caffé del corso Vittorio Emanuele che ti indirizza, se la tua faccia risulta simpatica, a via Santa Croce, dove trovi una grande camera nuova di zecca della quale sarai inevitabilmente l’unico inquilino, perchè quale turista avrebbe mai l’idea il gusto di abbandonare i terreni battuti e perdersi nella città vecchia?

Le case addossate le une alle altre lasciano dei passaggi scuri in cui il sole fa fatica a penetrare, pavimentati all’antica, cioè con ciottoli sporgenti e senza marciapiedi. Il corso, che è la strada principale, è arricchito da due corsie di basalto nero per i veicoli. Via larga (in confronto alle altre), orlata di balconi in ferro battuto, è il vero centro della Bosa antica, il suo nocciolo. Di là partono alla conquista della collina vicoli che finiscono in scalinate, sempre in ombra per gran parte della giornata e pieni la sera di ragazzini che giocano, bambini e bambine che ti sorridono se gli fai ciaociao, donne sedute sulla soglia di casa che ti augurano buonasera, uomini taciturni che bevono l’aspro vino di qui in fondo a osterie zeppe. Ma i muri dipinti di colori pastello disegnano un patchwork di rosa, di lilla, di gialli pallidi, di verdi pistacchio d’una delicatezza incredibile. Senza scoppi di luce. Dolcemente. Biancheria appena lavata alle finestre. E dappertutto la meraviglia di questi bambini che non danno mai fastidio.

Pranzo alla trattoria Tattore, piazza IV Novembre, soffitto a volta dipinto con discrezione, un’aria di cantina e nello stesso tempo di vascello ammiraglio, non so se rendo l’idea. Il servizio lo sbrigano due ragazzi svelti e simpatici. Chiedo del pesce è d’obbligo col mare a due passi, mi mettono davanti un’enorme bottiglia di vino, pagherò quello che berrò (e io lo berrò tutto).

[…] Uno di quei luoghi incantati che l’uomo ha saputo creare, in un angolo defilato del mondo, questo sembra Bosa. […]

Di sera salgo sino alla cinta medievale appoggiata a due-tre torri smantellate. Dopo i vicoli si esce dal paese su un sentiero, poi si sale una rustica scalinata tra muri di pietra arida bordati di ulivi e di fichidindia tra i quali il sole gioca a creare dei riverberi accecanti. La spianata erbosa circondata dalla vecchia muraglia in pietre rosse e gialle ha l’aria di servire solo da giardinetto al guardiano che viene a passarci i pomeriggi insieme con le donne della sua famiglia che sferruz-zano serenamente sulla soglia della piccola cappella.

Chino sui merli, mi godo questa distesa panoramica. A sinistra, sprofondata nel verde, ancora San Pietro Extra-muros; a destra, sfumate in una foschia iridata, le prime ca-se di Bosa Marina. Il fiume sonnecchiante riporta su i pescherecci che rientrano al porto, fin dentro Bosa, per or-meggiare sotto l’arcata del ponte. Barche blu. Così, più in alto degli uccelli, cioè più in alto dei più alti tetti del paese, dove gli uccelli si posano, osservo i tetti scivolare nell’ombra e il giorno farsi notte. Giù in basso, su un terrazzo, appare una fanciulla di cui scorgo solo la schiena, le spalle brune e i lunghi capelli neri. Immobile. Per un attimo il vento le solleva la gonna su un delicato slip giallo, e lei subito la rimette a posto sentendo che la guardo. Di tanto in tanto getta un’occhiata all’indietro. Io non mi muovo. Lei resta là senza far niente, guardando in basso sulla strada deserta.

Sassari

Dopo la triangolare piazza Azuni si scende per corso Vittorio Emanuele sino alla chiesa di Sant’Antonio Abate, del diciottesimo secolo, sulla destra della stazione dov’ero sceso stamattina. Così risalii il corso il sole negli occhi, visto che finalmente aveva fatto la sua apparizione, via stretta senza marciapiedi, lastricata secondo la moda del secolo scorso, che mi ricordò il corso di Bosa. La folla che saliva da una parte e scendeva dall’altra la vedevo come in un teleobiettivo, tanto la prospettiva della via accentuava l’accostamento dei piani. Numerosi negozi, uno o due cinema, in alto a sinistra la libreria Dessi, dove Brigaglia mi aveva detto che avrei potuto incontrarlo fra le undici e la una, se non l’avessi trovato al caffé Mokador, sotto i portici d’uno dei grattacieli, li a fianco, e dove infatti lo trovai diverse volte.

Mi trovai un alloggio in via Cavour, nella città cubica, che mi sembrava zona di pensioni a buon mercato. Il suo prezzo non mi deluse, i suoi confort peraltro erano altrettanto modesti. Ma insomma! «Pensione Paradiso», che cosa vuoi chiedere di più? Lo stile in proporzione, decoroso, la ragazza che venne ad aprirmi aveva una gonna giudiziosa. M’accorsi anche che sul marciapiede di fronte affacciavano le carceri. L’indomani mattina m’affrettai a traslocare e affittai un letto, in una camera a due, all’angolo tra viale Umberto e una stradi na un po’ più in alto di piazza d’Italia di cui mi sfugge il nome. Pensione familiare, mi ci trovai benissimo, la mia finestra dava su un giardino abbandonato. In più, avevo una compagnia di cui lascio giudicare al lettore: di fronte all’ingresso della pensione, la casa imponente e chiusa del Presidente Segni, alle mie spalle la sede del Pci, il cui segretario generale. Enrico Berlinguer, è un patrizio sassarese. Se è vero che la nostra origine di classe ci si incolla alla pelle, che lo si riconosca o che lo si neghi, forse meraviglierà meno che Berlinguer sia l’inventore di quel compromesso storico che il Pci ha proposto alla Dc. Alla una, il sabato, tutto chiude e ognuno si rintana in casa. Gironzolo, dunque, in una città assolutamente vuota, e si fa in fretta a percorrerla.

Il centro della città moderna è piazza d’Italia, spianata quadrangolare, con panchine verdi, circondata dalla sede della Provincia, d’un Banco di Napoli in stile veneziano, caffè chic, negozi di lusso, ristoranti. Ora deserta, la sera si riempie d’un incredibile brulichio di folla tre le cui gambe s’intrufolano correndo svelti ragazzini e bambine infiocchettate. Una cagna gialla dolce e malinconica sta sdraiata su un fianco, indifferente a tutto questo fermento. In direzione sud (suppergiù) – la città vecchia è a nord – la lunghissima via Roma finisce nella periferia. L’enorme palazzo di giustizia rosso è sul marciapiedi di destra, più lontano sull’altro lato il suggestivo museo archeologico ed etnografico dietro un’inferriata fiorita di bougainville viola.

A ovest sud-ovest, per via Carlo Alberto, una breve strada in discesa, s’arriva all’emiciclo Garibaldi, stazione degli autobus Satas, che, all’altro lato di viale Regina Margherita, si apre su un giardino pubblico nel cui cuore è stato costruito il padiglione d’esposizione dell’artigianato sardo. Se, attraversato il giardino nella sua larghezza, si prende il viale Mancini in direzione nordovest, ci si troverà a ridiscendere verso la stazione, sulla sinistra la chiesa di Santa Maria di Betlemme rotonda come un cappello, e così si sarà bordeggiata la città vecchia lungo il suo lato occidentale, mentre il limite orientale è costituito dal viale Umberto che si getta in corso Trinità, che chiude la cintura vicino alla chiesa di Sant’Antonio.

Corso Trinità costeggia dall’alto una sorta di piccola vallata ombrosa in fondo alla quale la fontana quadrangolare del Rosello, tutta in marmo bianco, dispensa la frescura delle sue acque sorgive sin dal diciassettesimo secolo. La conca è sormontata da un ponte dalle altissime arcate attraverso il quale si esce dalla città verso Castelsardo e la Costa Paradiso. In un giorno che adesso non riesco a ricordare, ma comunque durante il mio soggiorno a Sassari, uno studente disperato scavalcò la ringhiera e si sfracellò di sotto. Il suo cadavere giaceva li, nella foto del giornale.

Verso le otto di sera la città tornò ad animarsi. Un’ora più tardi sarebbe venuta la notte. Le stradine incassate s’appesantirono dell’atmosfera accaldata delle città del sud. Cercavo dove cenare. La più modesta delle trattorie mi sembra sempre un luogo predestinato a eccellenti sorprese. Una volta ancora non mi ero ingannato.

In Via Turritana, che scende dalle Poste al Duomo, la mia scelta cadde sulla trattoria Migali che da fuori non ha l’aria di un granchè. Passato il banco si entra in una stanza a volta con tavoli di legno bianco dal piano di fórmica grigia. Nel fondo si intravvede la cucina dove nessuno, tranne i clienti in confidenza, si sognerebbe di entrare, perchè l’apparecchio tv, di cui si sente soltanto il suono, indica che là continua, malgrado tutto, la vita della famiglia. Alle pareti, delle stampe.

M’ero seduto, paziente (in verità mai premuto dalla fretta), e guardavo la giovane cameriera andare e venire. Ma quando mi chiese che cosa volevo mangiare, siccome non mi era accorto del menu che stava appeso al muro, mi trovai in imbarazzo. Da un po’ di tempo un uomo seduto solo a un tavolo, dietro un giornale, mi osservava. Aveva appena terminato di mangiare. Allora mi s’avvicinò e mi fece da interprete con la ragazza, perchè parlava molto correttamente il francese. Un attimo dopo, seduto davanti a me, rispondeva alle mie domande.

Desulo

Non potendone più dei sussulti dell’autobus sulla strada tutta curve decisi di scendere alla prima fermata, qualunque fosse. Era Desulo, un cartello giallo all’ingresso del paese diceva: «Località turistica, artigianato».

Trovato un alloggio, modesto e pulito, feci quello che faccio sempre quando arrivo a un posto che non conosco: un giro senza meta, mani in tasca e naso al vento. La locanda si trova praticamente all’uscita dal paese, in alto: questo si divide in due parti, una al di sotto e una al disopra della strada che si chiama via Cagliari e che scende verso l’uscita dal paese, in basso. Desulo è tutto aggrappato al fianco d’un burrone il cui versante dirimpetto è formato dai contrafforti del picco Lamarmora coperti di boschi. Una intensa vegetazione verde dà respiro a questo villaggio di montagna la cui prima impressione è piuttosto quella della povertà. Man mano che procedo per il paese, mi accorgo che le case sono dipinte con grande delicatezza e discrezione, oppure hanno colori solo lungo le cornici delle porte e delle finestre. Due o tre artigiani espongono oggetti di legno intagliato. Entro in un negozietto di generi alimentari, basso e stretto, dai muri ingialliti, dove delle donne in costume tradizionale – d’un rosso arancio vivissimo – fanno la spesa. Con una gentilezza che mi confonde mi servono una immensa focaccia rotonda chiamata, se non ho capito male, circa imbottita di salame affettato, allo stesso prezzo d’un avaro sandwich parigino.

Mentre esco dal negozio, tenendo in mano il sacchetto di carta col mio spuntino, mi chiamano a gran voce due ragazzine che mi corrono incontro sommergendomi di domande di cui non capisco nemmeno la metà. Saltano di gioia. Fortunatamente viene in mio soccorso una ragazza che studia a Cagliari ed ha sufficienti nozioni di francese per improvvisarsi nostra interprete. E come mi chiamo, e se sono sposato, e che cosa faccio quando dico scrittore, che entusiasmo. Non siamo più noi quattro soli, altri ragazzi si sono assiepati intorno, ragazzi e ragazze piuttosto mal messi, neppure molto puliti, ma adorabili davvero.

Le mie Arianne non vogliono perdere il privilegio d’avermi scoperto, mi sequestrano, mi trascinano, devo seguirle senza tante storie, dove non so, ma so che mi ci vogliono portare presto. Entriamo in una casa di cui attraversiamo l’ingresso per uscire sul retro, poi in una seconda casa, infine ci arrampichiamo su una scala non finita che conduce ad una cucina anch’essa lasciata a metà ma può essere semplicemente il segno della povertà dove mi riceve, in vestaglia, una donna d’una quarantina d’anni già appassita ma sempre desiderabile… L’illusione va in fumo quando compare il marito della donna; è un insegnante di francese, i cui alunni sono appena più grandi delle mie amichette che m’hanno portato qui. La moglie, invece, non è altro che la loro maestra, che per l’occasione però fa vacanza. Mi invitano a sedere, e davanti ad una bottiglia di acquavite locale chiacchieriamo un po’.

Onorina e Maria Teresa, detta Teresina, hanno poggiato i gomiti sul tavolo, con le loro faccine sornione tutte fisse su di me. Fanno finta di ascoltarci, ma in realtà con la coda dell’occhio sorvegliano, dimenandosi un poco, la loro complice preda (cioè, io). Onorina è un ragazzo mancato. Teresina sembra una piccola massaia più saggia, riflessiva – ma forse m’inganno, la sua aria da gattamorta quando lecca il gelato…

So già che l’essenziale, a Desulo, non può essere il suo artigianato, scritto bello in grande all’ingresso del paese perchè il turista non si smarrisca. No, a Desulo l’essenziale sono i ragazzi. Ne incontrerò altri, nei due giorni successivi, sono onnipresenti, liberi come l’aria, sempre pieni di fratelli e sorelle, la famiglia di Teresina per esempio sono nove figli. A fine pomeriggio li si incontra in bande che giocano. La festa.

[…] L’indomani andai a sedermi su un muretto della via Trieste, là dove si forma una piazzetta, e piano piano eccoli arrivare, i ragazzi, una quindicina, e naturalmente c’erano Onorina e Teresina. Venne anche suo fratello Pier Paolo. Curiosi, ma non insistenti nè fastidiosi, restarono intorno a me una parte del pomeriggio (la scena si riprodusse il giorno dopo con la variante delle fotografie: adorano posare, affascinati dall’interesse che uno gli porta, mettere l’occhio al telemetro) e chiacchierammo alla meno peggio. Non fatemi dire che l’ignoranza della lingua è una benedizione certamente, però, non è una maledizione. Con la buona volontà e con l’attenzione ci si capisce sempre, almeno un po’. Che cosa vogliono sapere? Da dove vengo. Come mi chiamo. Dove sono nato. Che lavoro faccio. Se sono fidanzato, sposato. Se vivo, se viaggio, solo. Dove andrò. E così via, alla rinfusa. Se mi piace la Sardegna… E così s’aggrappano con le loro dita sporche al tuo cuore, e tu gliene lasci un pezzetto. […]

Per un sentiero scendo sino in fondo alla vallata, in mezzo agli alberi e al verde. Piccoli orti a gradini, brusio d’un filo d’acqua che scorre, una capra quieta bruca legata al suo palo. Ragazzi giocano nell’immondezzaio, non lontano di lì. Un vecchio contadino mi fa entrare nella sua casa, un ovile trasformato in abitazione, veramente misero. Coltiva davanti alla soglia qualche pianta, mangia il suo pane, beve il suo vino. Esattamente come un eremita del monte Athos, stessa solitudine e stessa miseria. Cento metri più su è come fosse un altro mondo, forse un altro tempo. M’offre un bicchiere, piccolo, di vino aspro e chiaretto. Siamo seduti all’aperto, e restiamo senza dirci quasi nulla, come due stupidi. Di colpo gli dico arrivederci, ma lui, saggiamente, risponde addio.

Nuoro

Stazione di scambio della Barbagia, a Nuoro bisogna comunque passarci se si vuol girare la regione. Vi dovrò ritornare a ogni viaggio, perchè i paesi non sono collegati gli uni agli altri ma a Nuoro, con i pullman della Satas.

Alto tavolato fittamente solcato di valli che si stende tutt’attorno all’autobus man mano che questo infila i tornanti della strada, la Barbagia non è un deserto lunare, anche se la zona è senza dubbio povera, depressa e arretrata. Domina il verde, ma è il verde mediterraneo, cioè secco, un verde che è tra il verde e il giallo. L’intera vegetazione – alberi radi, cespugli, erbe, macchia, vigne, qualche coltivazione e perfino, si direbbe, i fiori – si confonde tutta in una tinta sola.

Oltrepassiamo Fonni e Mamoiada, che sfortunatamente non avrò tempo di visitare, e finalmente dopo due ore di strada entriamo a Nuoro attraverso quei sobborghi di cubi ammucchiati, che rendono assolutamente uguali tutte le città, per lasciare spazio alla città moderna dalle vie larghe (come via Lamarmora) in cui si allineano negozi dalle ampie vetrate. Senza una sua caratteristica, senza una sua particolarità. Ne ho visto tanti di questi quartieri insignificanti, per esempio a Sparta, di cui si potrebbe dire che è una Grecia svuotata della sua «grecità».

Preferisco cercare subito i vecchi muri, le loro vecchie pietre. Qui conservano una loro aria pulita, spazzolata. Attorno alla piazzetta Sebastiano Satta, in discesa, piantata di menhirs come fossero alberi, si ramificano stradine piene di suggestione che per dedali irritrovabili conducono alla casa natale di Grazia Deledda, completamente abbandonata. Il portale in legno è sbarrato con un chiavistello, il giardino è ridiventato selvaggio, attraverso i vetri rotti s’indovina la polvere accumulata chissà da quanti anni.

In piazza Vittorio Emanuele, sotto i dolci alberi, un alito di vento delizia alcuni studenti che l’ora di pranzo riunisce sulle panchine, spesso a gruppi, talvolta in coppie per nulla intimidite di sbaciucchiarsi in pubblico. Ma questa città non mi tratterrà a lungo. Ci starò alloggiato male, anzi sgradevolmente, e il pasto che, affamato, e Dio sa per quale ragione, prenderò in una trattoria dove mangiano solo uomini, e mangiano voracemente, mi lascerà la spiacevole sensazione di aver capito perchè nelle campagne si può morire di fame – come ho letto in un vecchio numero dell’Unione Sarda, gennaio 1975 –: è perchè la campagna è totalmente espropriata dalla città, occupata a riempirsi la pancia e fare i propri interessi. Decisamente le città mi fanno schifo.

Il mercoledì partii per Orgosolo. Mentre risalivo corso Garibaldi, che è la via della vecchia Nuoro più piena di movimento, per andare alla stazione degli autobus, fui fermato da due agenti di una squadra volante che mi chiesero i documenti. Capii che i miei jeans consumati, il mio zainetto di tela, insomma l’assenza di una bella valigia in vero cuoio davano sufficiente fondamento ai loro sospetti. Alla fine, comunque, si convinsero della mia innocenza.

Orgosolo

Venti chilometri di una buona strada in mezzo alla più profonda Barbagia, quella che è coronata dall’imperioso Supramonte, conducono al villaggio più sardo di tutti. Lo si vede da lontano, disteso ai piedi di un’alta collina di 620 metri d’altitudine. Ma non si presenta sotto un cielo di zolfo. No. II suo aspetto non è feroce, anche se è austero. Domina dappertutto il grigio, ma picchiettato qua e là da una parete più gialla, arancione o verde. Per aver guardato, prima di partire, qualcuna di quelle fotografie che accreditano la pericolosa leggenda secondo cui questo è il focolaio del «banditismo» sardo, sentii battere più rapidamente il cuore quando penetrammo nel villaggio attraverso la lunga via che lo divide in due come una spaccatura e finisce su una piazza belvedere limitata, nel punto più alto, dalla scuola elementare. Ma il paese mi divenne ben presto più familiare. Dopo aver preso una camera nell’unico albergo, l’eccellente «Petit Hotel», me n’andai a passeggio e dovetti fare qualche fotografia (che mi veniva richiesta). Un certo rigore che il paese sembra imporre non si può dire che certi sorrisi che m’accolgono non l’addolciscano un poco. Però l’impressione dominante è un’aria di mistero ma senza dubbio la famosa reputazione dei pastori sardi vi contribuisce molto. Del resto, nessuna paura, il sole inonda la strada.

Son salito sopra Orgosolo, dove cominciano i campi. Non vi si incontra praticamente nessuno. Si può seguire il paese in tutta la sua lunghezza lungo un sentiero, che poi discende sulla destra in gradini il cui pianerottolo più marcato è la lunga strada centrale. Case non finite come dappertutto nell’isola, ma anche una o due ville. Ai limiti del paese la povertà s’accentua. Ragazzetti laceri giocano nelle stradine, un ragazzo tutto serio riconduce alla stalla un asinello così strettamente impastoiato che salta, più che marciare. Nessuno fa attenzione a me. Impressione di sicurezza, perfino di protezione.

Al tramonto la via si anima. Dei bambini mi riconoscono, subito vogliono un’altra foto, le bambine cinguettanti che hanno chiesto alla loro vicina, più grande e molto graziosa, di scrivermi il loro indirizzo si sono sparpagliate, e anche la vicina è scomparsa. Cerco invano un negozio di alimentari aperto, anche se chiudono alle otto. In realtà, è molto più tardi di quanto credessi, già le nove e il cielo rosseggia appena. Vengono fuori dei toni pastello, viola di lontano, verde un po’ pallido dai campi più vicini, colori spenti dalle case il cui grigio scurisce più fondo. Le vie in discesa rinviano l’eco di grida infantili. Sulla strada principale, gli uomini in berretto grigio e vestito di velluto marron stanno a gruppi sulle porte dei caffè. Grappoli d’uomini dal colorito mattone, dal portamento discreto. I più giovani, ragazzi e ragazze, portano i jeans. Entro in un bar. Modesto. Scuro. Solo uomini. In piedi. Nessun segno al mio ingresso. Bevono birra in piccoli bicchieri. Masticano chewinggum. Discutono..

Notte nera. Il Supramonte è scomparso. I rumori si spengono. Il tempo rinfresca. Dall’alto del «Petit Hotel» contemplo la notte orgolese, nella quale s’organizza forse una di quelle bardane che riequilibrano per un po’ la bilancia truccata della giustizia. Il problema, qui, è che il gregge resti intero. Al bisogno, si andrà a rubare, più lontano, per reintegrarlo. La mostra permanente di un pittore naïf del posto, Pasquale Buesca, attesta l’importanza primaria di questo fatto. I suoi olii e i suoi acquarelli sono come i momenti della vita orgolese: il furto del bestiame, l’arresto del pastore. E con una sottile dislocazione, ecco scene antifasciste, scene di tutti i tempi in cui lo Stato si erge contro la società. Anche sui muri di Orgosolo leggerete queste denunce, la caduta del fascismo è celebrata insieme con l’insurrezione sotto i tratti di Emilio Lussu. Strano rimando ai muri di San Sperate, che mi pare di dover attribuire in parte al giornalista Gianfranco Pintore e ai suoi frequenti soggiorni a Orgosolo al quale ha consacrato un libretto polemico [vedi la bibliografia] in una vita ancorata a San Sperate. La seconda parte della spiegazione bisogna cercarla, mi sembra, nell’esigenza di espressione della società arcaica che costituisce la società barbaricina il cui cuore batte a Orgosolo e che difende la propria pelle.

Oliena

Il pullman mi riporta a Nuoro per ripartirne subito verso Oliena, a una decina di chilometri. Alla stazione dell’autobus un vecchio pastore cerca di chiacchierare con me. A forza di gesti e insistendo bene sulle parole – si chiederà che razza di babbeo sono, ma ho il comprendonio un po’ duro, certe ore, quando sono stato sballottato per un po’ da un pullman – riesce a farmi afferrare le sue domande: se sono sposato, perchè non lo sono, perchè lavoro visto che non devo mantenere una famiglia etc. Questo filosofo però mi delude quando alla fine mi consiglia di non fidarmi dei giovani, di non lasciare i bagagli come faccio adesso e andarmene a zonzo. Ahimè, mi mancano le parole per dirgli che s’inganna.

Contrariamente alle affermazioni dei dépliants turistici, questo 20 giugno Oliena non profuma nè di mirto nè d’ulivi. Spelacchiato, arido, grigio-biancastro, il «monte» di Oliena si drizza come un fondale straordinariamente vicino, alle spalle del paese. Da ogni lato della via principale i vicoli si sgomitolano in ogni direzione, le case lasciano venire in superficie la rugosità naturale della roccia man mano che si sale verso la campagna e la montagna. Al bar «Su Gologone» che all’inizio scambio per il celebre hotel, che invece si trova a sette chilometri fuori del paese, presso la sorgente dallo stesso nome, mi scoraggiano sulla possibilità di trovare una stanza. Tanto meglio, perchè il simil-lusso non è proprio il mio stile.

Allora cerchi un posto più accogliente, almeno per la notte, perchè è inutile pensare di poter rifare il cammino all’indietro, visto che l’autobus non verrà che domattina. Nella via principale già invasa da bighelloni chiedi una locanda per dormire. Se insisti e se trovi l’uomo giusto, ti indicheranno, a un capo del villaggio, la casa di Bonaria Maricosu che ti affitterà un letto nella cameretta in fondo. Ma se le capiti in casa all’ora del suo rosario, allora bisogna aspettare che abbia terminato. In premio della pazienza, ti offrirà una tazza di caffé nerissimo e oleoso. Mentre l’assaggi lei continua a borbottare i suoi paternoster, alla fine si segna e ti accompagna, per una scala esterna fiancheggiata da un pergolato, alla famosa camera. E’ piccolissima, ma due lettini puliti riescono a starci uno a fianco all’altro. Forse ti toccherà dividerla con un operaio del paese. E’ anche possibile che l’erogazione dell’acqua, tanto per finire, sia stata sospesa durante il giorno. Sarà tornata domattina? Forse. Ma dalla terrazza si vede il vasto panorama della Barbagia su cui già declina il sole.

Ho contato tre chiese. La grande chiesa dei Gesuiti il cui interno è stato rifatto a nuovo, una chiesa pisana del XIII secolo e la suggestiva cappella di Santa Croce del XV, chiusa e abbandonata. Un cartello indica un belvedere, che però non sono riuscito a trovare. L’unico vegliardo in costume tradizionale seduto all’ingresso del paese è stato fotografato o dipinto da tutti i viaggiatori che son passati per Oliena: per questo non figura in questo libro.

L’indomani mattina partii quasi come un ladro. Regolato il conto filai… dimenticando il passaporto. Bonaria tutta arrabbiata mi inseguì con i suoi rimproveri, che cos’è questa cosa di partire senza bere il caffè! E mi servì il suo delizioso beveraggio nero come il carbone, che m’aspettava sbuffando dolcemente sul fornello.

Bitti

A nord di Nuoro la Barbagia si fa meno aspra. La strada per Bitti attraversa un altipiano ondulato in cui affiora la roccia, piantato di sughere semispoglie ai cui piedi crescono le felci. Cardi in fiore nei campi pietrosi, terra secca, sole duro. Pecore ammucchiate sotto un albero formano un caldo circolo di lana tutt’attorno al tronco. Passiamo vicino ad un piccolo nuraghe molto basso che forse non è altro che una pinnetta, la capanna del pastore. Il pullman fa una puntata verso Orune, graziosamente disposta sulla cresta d’uno sperone roccioso, poi scende su Bitti in un paesaggio che s’umanizza sempre più quando si raggiunge il paese nascosto nel fondo d’un cratere.

La Bitti alta è tutta una lunga via sinuosa pavimentata di larghi rettangoli di pietra. Banderuole di tela sventolanti pendono alle finestre dove finiscono d’asciugare. Sono sulla difensiva più che in qualunque altro paese, anzi qui devo perfino giustificare la mia presenza a un carabiniere. Vale la pena di riferire l’interrogatorio che mostra su quali indizi si fondano i sospetti dei custodi della legge. Da dove vengo? Che cosa faccio? (Rispondo turista, per paura che la parola scrittore lo faccia arrabbiare: non è necessario dire la verità ai gendarmi). Come viaggio, sono a piedi? Per un attimo mi viene voglia di sfidarlo, di dirgli che sì, a piedi, mi piace moltissimo. Invece lo rassicuro. No no, in autobus, in pullman. E’ tutto consolato all’idea di questo onest’uomo che sono e mi lascia andare con uno sguardo che è un certificato di buona condotta. Ho appena il tempo di sorprendere gli sguardi ironici e divertiti di ragazzi che sembrano dire non prenderlo sul serio, è un carabba che fa lo zelante.

Moltissimi caffè, pieni d’operai e di disoccupati appena arriva la sera, fiancheggiano la strada, tanto qui che nella Bitti bassa dove scorre la strada asfaltata che continua verso Buddusò, a nord. Apparenza più ricca, forse meno tipica. Sguardi più curiosi, ragazzi meno spontanei che altrove. All’ultimo balcone d’una casa popolare una donna batte i suoi tappeti, come sollevo gli occhi vedo le sue gambe pendere sotto la corolla della gonna. In alto su una costa, all’uscita dal paese, si erge una impressionante chiesa in cemento armato ancora incompiuta. Sulla collinetta una ragazzina aspetta che la mamma finisca di chiacchierare con un automobilista. La guardo, la saluto, ma lei, Giulietta timida, volta il viso.

Risalendo nel corso Vittorio Veneto mi fermo un momento davanti alla vetrina del libraio. Negozio modesto, con pochi libri, soprattutto tascabili sotto cellophan – e si vede ogni tanto un acquirente che appena uscito lo apre con voluttà continuando a camminare con aria felice -, manuali scolastici, Lenin, Gramsci. Vedo tutto questo col naso incollato alla vetrina. Il libraio sembra giovane, ha la barba, io entro. La Nuova Sardegna, 22 luglio. «Un violento incendio ha distrutto la pineta di Bitti che sovrasta le case del paese. Quasi 40 ettari di bosco in fiamme. E’ un danno irreparabile per Bitti, che perde così il suo unico polmone verde».

Bitti

A nord di Nuoro la Barbagia si fa meno aspra. La strada per Bitti attraversa un altipiano ondulato in cui affiora la roccia, piantato di sughere semispoglie ai cui piedi crescono le felci. Cardi in fiore nei campi pietrosi, terra secca, sole duro. Pecore ammucchiate sotto un albero formano un caldo circolo di lana tutt’attorno al tronco. Passiamo vicino ad un piccolo nuraghe molto basso che forse non è altro che una pinnetta, la capanna del pastore. Il pullman fa una puntata verso Orune, graziosamente disposta sulla cresta d’uno sperone roccioso, poi scende su Bitti in un paesaggio che s’umanizza sempre più quando si raggiunge il paese nascosto nel fondo d’un cratere.

La Bitti alta è tutta una lunga via sinuosa pavimentata di larghi rettangoli di pietra. Banderuole di tela sventolanti pendono alle finestre dove finiscono d’asciugare. Sono sulla difensiva più che in qualunque altro paese, anzi qui devo perfino giustificare la mia presenza a un carabiniere. Vale la pena di riferire l’interrogatorio che mostra su quali indizi si fondano i sospetti dei custodi della legge. Da dove vengo? Che cosa faccio? (Rispondo turista, per paura che la parola scrittore lo faccia arrabbiare: non è necessario dire la verità ai gendarmi). Come viaggio, sono a piedi? Per un attimo mi viene voglia di sfidarlo, di dirgli che sì, a piedi, mi piace moltissimo. Invece lo rassicuro. No no, in autobus, in pullman. E’ tutto consolato all’idea di questo onest’uomo che sono e mi lascia andare con uno sguardo che è un certificato di buona condotta. Ho appena il tempo di sorprendere gli sguardi ironici e divertiti di ragazzi che sembrano dire non prenderlo sul serio, è un carabba che fa lo zelante.

Moltissimi caffè, pieni d’operai e di disoccupati appena arriva la sera, fiancheggiano la strada, tanto qui che nella Bitti bassa dove scorre la strada asfaltata che continua verso Buddusò, a nord. Apparenza più ricca, forse meno tipica. Sguardi più curiosi, ragazzi meno spontanei che altrove. All’ultimo balcone d’una casa popolare una donna batte i suoi tappeti, come sollevo gli occhi vedo le sue gambe pendere sotto la corolla della gonna. In alto su una costa, all’uscita dal paese, si erge una impressionante chiesa in cemento armato ancora incompiuta. Sulla collinetta una ragazzina aspetta che la mamma finisca di chiacchierare con un automobilista. La guardo, la saluto, ma lei, Giulietta timida, volta il viso.

Risalendo nel corso Vittorio Veneto mi fermo un momento davanti alla vetrina del libraio. Negozio modesto, con pochi libri, soprattutto tascabili sotto cellophan – e si vede ogni tanto un acquirente che appena uscito lo apre con voluttà continuando a camminare con aria felice -, manuali scolastici, Lenin, Gramsci. Vedo tutto questo col naso incollato alla vetrina. Il libraio sembra giovane, ha la barba, io entro. La Nuova Sardegna, 22 luglio. «Un violento incendio ha distrutto la pineta di Bitti che sovrasta le case del paese. Quasi 40 ettari di bosco in fiamme. E’ un danno irreparabile per Bitti, che perde così il suo unico polmone verde».

Itinerario III – Est-Nord Est

La costa molto bella, urbanizzata nello stile internazionale delle haciendas degli spaghetti-western girati in Spagna, annuncia la Costa Smeralda. Presto si profila all’orizzonte l’isolotto di Tavolara, chino sul mare come un tavolo rovesciato, che diventa verde poi violetto e infine scompare del tutto quando entriamo ad Olbia. Forse il punto di sbarco più frequentato dai turisti estivi che arrivano in Sardegna, questo sabato sera le sue vie straboccano. Turisti, turisti e turisti. Un’aria da Saint-Tropez, da Mykonos o da Capri circola per le stradine e le piazze. A metà della via principale, corso Umberto, una piazzetta rettangolare cui si accede per dei gradini è il punto d’incontro per questa fauna estiva. Gli oleandri, bianchi, si sporgono indiscreti sulle scollature delle graziose villeggianti. La moda dominante, fondata su un largo uso di tessuti indiani, non è brutta, ma diciamo che s’accompagna troppo spesso con lo sfruttamento intensivo delle risorse ospitalità, povertà, basso costo della vita dei luoghi eletti da questi nuovi barbari.

Vicino al porto, sotto il fogliame propizio, nel silenzio dell’acqua glauca, si sentono i baci che gli innamorati del posto si scambiano un po’ brutalmente, mai sazi per essere stati tanto tempo a digiuno (un giorno) e nei viali del giardinetto pubblico, sulle panchine rotonde delle piazzole, si svolgono terribili amplessi. Ardui viluppi, che l’erotismo indiano ha celebrato sui muri dei suoi templi, formano qui sculture viventi. Lezioni d’amore nel parco. L’indomani non ci sarà più nessuno. Resterò solo seduto per ore sotto il sole. Il corso Umberto non è che una trincea scavata nell’afa che opprime la città. L’asfalto fuma. Passano moto scoppiettanti. I tavolini dei caffè sono vuoti, i camerieri sonnolenti non si muovono neppure quando ti siedi. Ammazzare la domenica.

Costa Smeralda. Su una sessantina di chilometri di costa fra Olbia e Palau, di fronte ad un mare talvolta realmente smeraldo, in una regione ricca di paesaggi vari ma la cui profondità (tra la strada 125 e il mare) raggiunge raramente venti chilometri, da Golfo Aranci che è la sua estremità meridionale sino a Liscia di Vacca, che è quella settentrionale, passando per Porto Rotondo, Cala di Volpe o Porto Cervo, si sviluppa nella sua proterva insolenza lo sfruttamento neocolonialista più soft del nostro tempo, il turismo di lusso per una ristretta élite di ricchi fannulloni. Dieci anni fa Karim Aga Khan comprava, per un boccone di pane, dai contadini del posto che non sono nè speculatori nè trafficanti, le casupole e i terreni i cui muretti oggi cadenti si intonano col paesaggio. A colpi di bulldozers e di draghe sono stati costruiti su tutta la costa dei minivillaggi e dei porti artificiali che strade estremamente scorrevoli collegano gli uni agli altri. In piena estate qui non manca l’acqua, che è il problema numero uno per tutto il resto dell’isola. Se non disponete di 200 mila lire al giorno non illudetevi di poter vivere qui. Ma chi lo vorrebbe, salvo mancare completamente d’immaginazione? E’ quello che capita agli snob internazionali che popolano la Costa Smeralda.

Il caso non è unico. Che dire: tanto peggio o ahimè? Si ripete lungo questa costa di smeraldo lo stesso fenomeno che a Portotorres, nel golfo dell’Asinara. L’unica differenza è nella diversità dell’inquinamento, ma il principio è uguale: insediamento «paracadutato» di un’industria la cui materia prima non proviene dal suolo, che si rivela povera di postilavoro e dunque di reddito per la regione, questi sono i punti in comune fra l’industria petrolchimica ad alta tecnologia impiantata a Portotorres e lo sfruttamento da parte di un turismo d’alto bordo d’una fetta di terra strappata all’isola come un pezzo di carne viva. Si dirà che l’Aga Khan l’ha comprata, questa terra. Esatto. Non è possibile immaginare un sistema in cui la terra appartenga a tutti e sia inalienabile?

Ho visitato Porto Cervo. Non c’è pericolo di chiamarlo per sbaglio Porto Cervello, perchè il posto è un vero e proprio insulto all’intelligenza. Località interamente prefabbricata a colpi di dollari, per il piacere dei signori della terra, non vi troverete che occasioni di consumo: caffè, ristoranti, boutiques, ammucchiati su una superficie ridicolmente piccola, il tutto scaffalato, incestinato, pinturicchiato. L’architettura vi trova forse il suo tornaconto, ma l’urbanistica? Dove si possono vedere altrove in Sardegna questi muri smussati, intonacati nei colori alla moda, ruggine, lilla, e così enfatici? Questi modi segnalano il denaro e la sua volgarità. In capo a due ore ne avevo le scatole piene.

Al centro di Arzachena – ribattezzata scherzosamente Arzakhan –, stazione di scambio della Costa Smeralda, che bisogna raggiungere se si vuole proseguire per Palau, su una collinetta piatta, si trova una piazzetta suggestiva su cui sboccano le stradine coi negozi. Il Municipio, degli alberghi, dei caffè, tutt’intorno: gli uomini bevono mentre le donne vanno a far spese. La sua cornice desueta si riempie di ventate di scene folli, villeggianti alla moda sfuggiti per un’ora al loro ghetto di lusso al quale non vedono l’ora di fare rientro dopo essersi messi in mostra e aver mercanteggiato con i negozianti del paese il minimo acquisto.

Sino a Palau la regione è coperta di rocce lavorate dall’erosione con tale virtuosità che l’uomo vi riconosce qui un elefante, là un orso, o altro ancora, tanto è grande il suo bisogno di riconoscere, cioè il suo desiderio di appropriarsi. Debbo confessare che a questo punto del mio viaggio la fretta accompagnava i miei passi, per tre ragioni, di cui le prime due concomitanti. L’invasione della regione da parte dei turisti, il maggior costo della vita che ne è la conseguenza – e poi il mio soggiorno era ormai agli sgoccioli. Eravamo al 22 luglio, tra una settimana mi sarei dovuto reimbarcare per la Francia. Così mi misi un po’ a correre, e quando arrivai a Palau, modesto villaggio ma soprattutto porto di collegamento con l’isola di La Maddalena, e al di là con Bonifacio, in Corsica, saltai sul traghetto che mi sbarcò un quarto d’ora dopo nell’isola, che si vede del resto prima ancora di partire.