CAPITOLO II

Prototipi architettonici

di Nele Dechmann

[Cliccare sui titoli]

1. Introduzione

2. Parametri di progettazione fondamentali

2.1. Riferimenti architettonici generali

2.2. Riferimenti alla tradizione edilizia sarda

2.3. Regole edilizie del Consorzio Costa Smeralda

3. Luigi Vietti

3.1. Villa Tamarisca

3.2. HOTEL PITRIZZA

4. Jacques Couëlle

4.1. Casa Renaredda

4.2. HOTEL CALA DI VOLPE

5. Savin Couëlle

5.1. Casa Wood

5.2. Casa In Sanatorio

6. Michele Busiri-Vici

6.1. Casa Studio

6.2. Sa Conca

6.3. Villa Bettina

6.4. HOTEL ROMAZZINO

7. Adattamento paesaggistico

7.1. Radicamento nel territorio

7.2. L’idea del paesaggio permea l’architettura

8. Stile Costa Smeralda – Inserimento nelle tendenze contemporanee

9. Conclusioni

10. Atlante degli elementi costruttivi

10.1. Insediamento e volumetria

10.2. Elementi costruttivi

10.3. Dettagli

CAPITOLO II

Prototipi architettonici

1. Introduzione

Il mito della Costa Smeralda è tanto celebrato quanto criticato e viene spesso raccontato in termini simili. Un principe musulmano, insieme a un gruppo di amici, trasforma una costa incontaminata della Sardegna in un paradiso nuovo. Qui, accanto a baie scintillanti, sorgono hotel e ville caratterizzati da un’architettura fiabesca, frequentati da personaggi illustri. A seconda del punto di vista, gli architetti avrebbero o tratto nuova linfa dagli elementi più belli della tradizione sarda o, al contrario, introdotto elementi mediterranei arbitrari, percepiti come corpi estranei che alterano il paesaggio.

Per la seguente descrizione architettonica si assume la tesi che gli edifici rappresentino una manifestazione dei desideri e delle visioni di quella società internazionale descritta nel Capitolo 1 attraverso un approccio preliminare. Le componenti identificate in quel contesto costituiscono il filo conduttore ideale su cui sono stati progettati gli edifici.

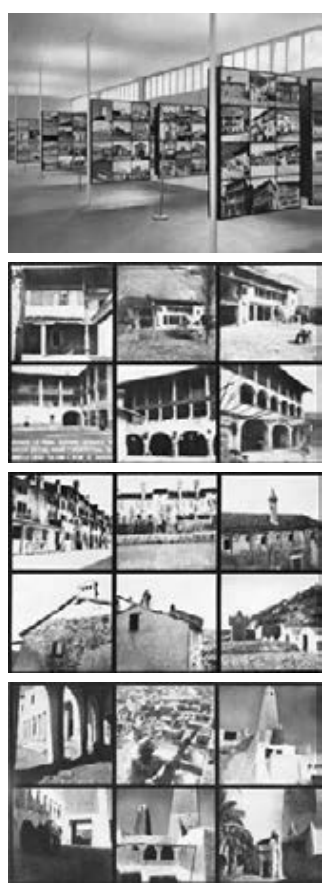

Per consentire un’analisi strutturata dell’architettura concreta, viene inizialmente fornito un elenco dei parametri progettuali determinanti. Tra questi rientrano riferimenti architettonici generali, ma anche gli elementi derivati dalla tradizione edilizia sarda. Questi ultimi sono stati individuati attraverso un’analisi approfondita dei documenti conservati nell’Archivio Enzo Satta. La presentazione dei parametri progettuali determinanti funge da base tecnica per l’approfondimento successivo sulla specifica architettura della Costa Smeralda.

La parte principale del capitolo consiste nella documentazione dei primi edifici della Costa Smeralda. Questi vengono descritti attraverso planimetrie, sezioni e rappresentazioni, analizzandoli in relazione all’idea guida sviluppata. A tal fine si utilizzano principalmente fonti primarie, ossia fotografie storiche e piante. La selezione esemplare degli edifici mira a favorire un approfondimento su questo stile architettonico. Finora non esiste una descrizione così completa. L’architettura della Costa Smeralda è stata finora descritta solo tramite immagini o rappresentata attraverso planimetrie isolate e riprodotte in piccolo, senza alcuna contestualizzazione. Le descrizioni attualmente disponibili offrono informazioni insufficienti su questa particolare configurazione architettonica. Gli esempi selezionati per questo studio intendono rendere possibile un’analisi più dettagliata delle caratteristiche della Costa Smeralda. A tal fine, vengono presentati i protagonisti dell’architettura e alcune delle loro opere nella Costa Smeralda. Il focus principale è su Luigi Vietti, ma si analizzano anche le opere di Jacques Couëlle, di suo figlio Savin e di Michele Busiri-Vici.

L’integrazione nell’ambiente naturale, osservata nell’analisi dell’architettura, viene infine descritta in una sezione dedicata e inserita nel contesto della pianificazione complessiva. In conclusione, il progetto architettonico viene collocato nel suo contesto storico e riassunto in un atlante degli elementi costruttivi.

Delimitazione temporale e selezione degli architetti

I tre hotel più famosi dell’epoca della fondazione della Costa Smeralda, progettati dai fondatori del comitato di architettura:

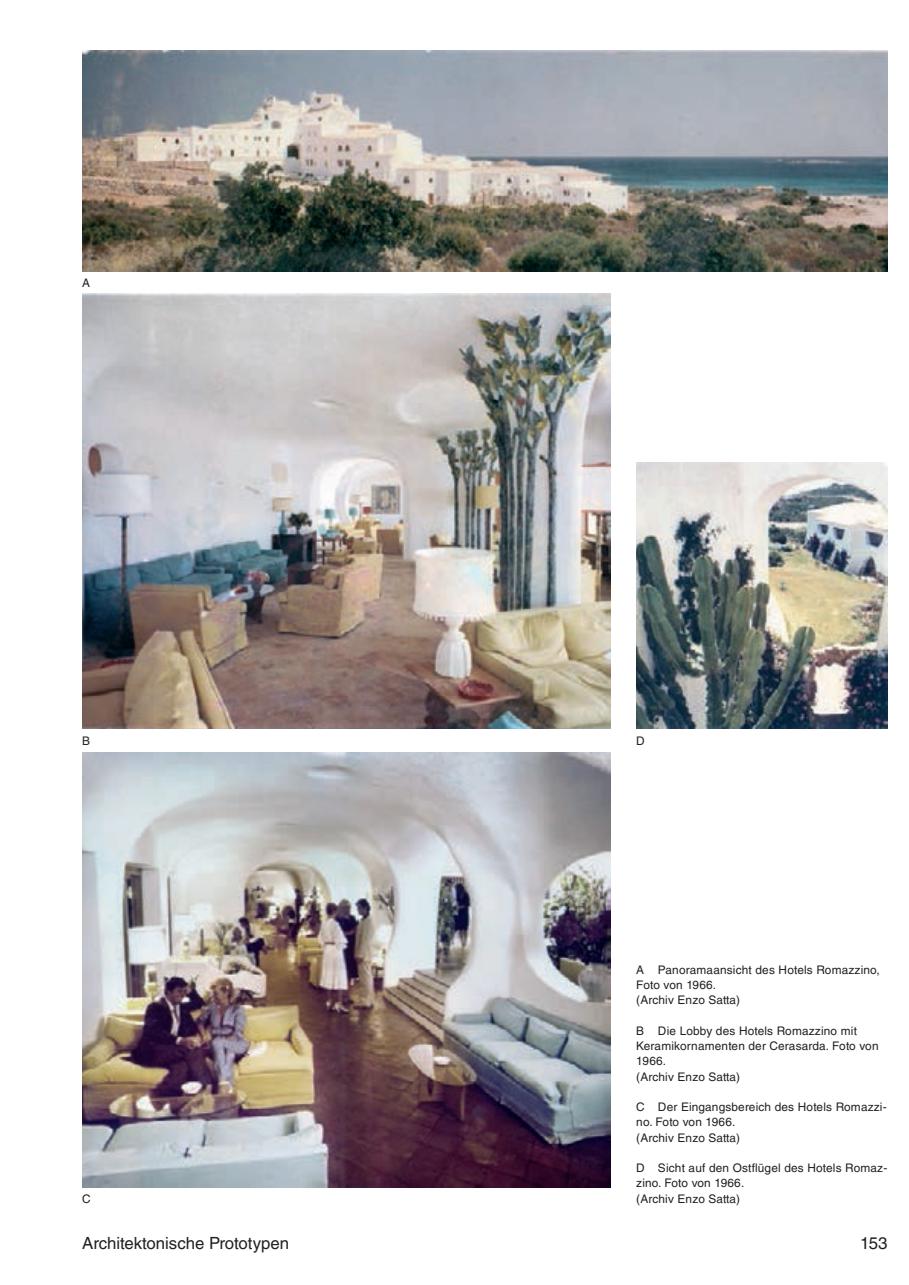

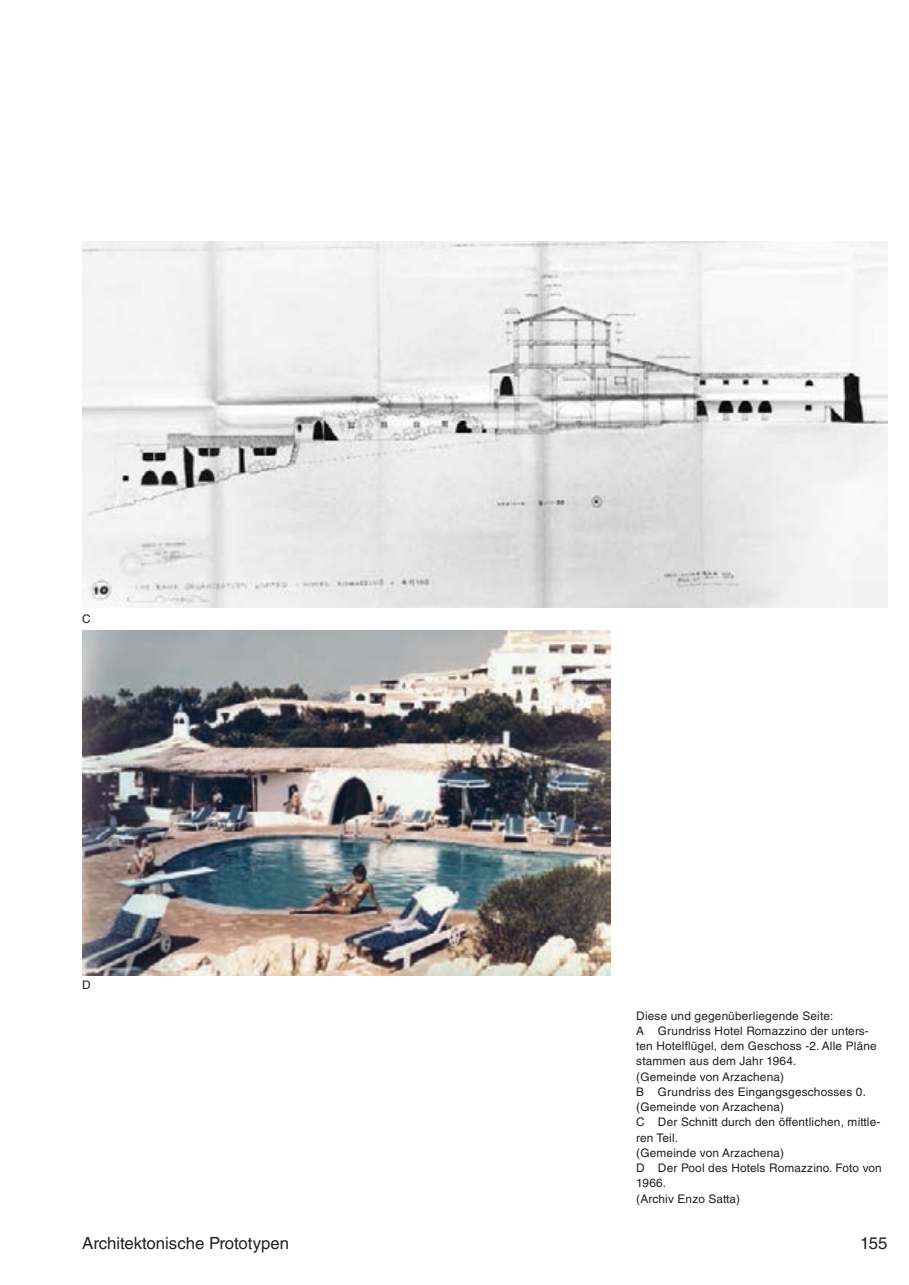

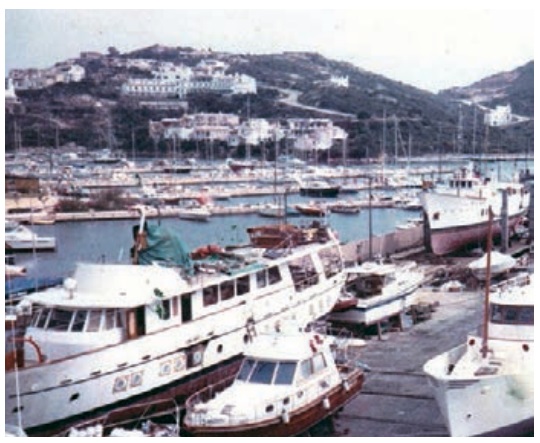

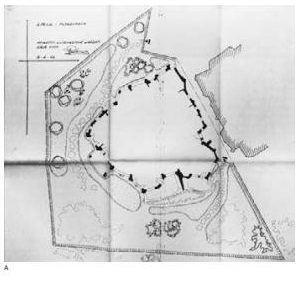

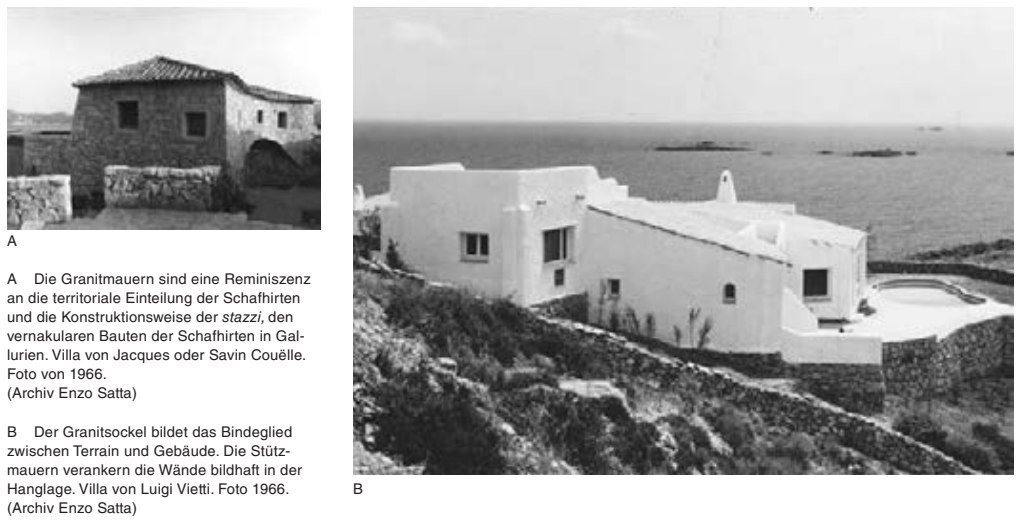

A. Hotel Pitrizza di Luigi Vietti, foto del 1966. (Archivio Enzo Satta)

B. Hotel Cala di Volpe di Jacques Couëlle, foto del 1966. (Archivio Enzo Satta)

C. Hotel Romazzino di Michele Busiri-Vici, foto del 1966. (Archivio Enzo Satta)

2.1. Riferimenti architettonici generali dei fondatori

Un importante punto di riferimento per questa ricerca è costituito dai possibili richiami che consentono di collocare e catalogare l’architettura specifica della Costa Smeralda. Una delle ipotesi è che il Consorzio abbia guidato gli architetti, comunicando loro il linguaggio architettonico desiderato attraverso immagini. Tuttavia, nell’archivio di Enzo Satta è stata trovata una sola chiara referenza: due immagini del Castello di Fénis e un’immagine del Castello di Graines, entrambi situati in Valle d’Aosta. Le fotografie di Fénis furono riprodotte a Londra dall’«Italian State Tourist Office» come immagini autorizzate. Si presume che queste siano state introdotte da Patrick Guinness o dall’Aga Khan per il progetto del Cala di Volpe. Considerando l’importanza cruciale dell’Aga Khan in tutte le decisioni, è probabile che questa referenza archiviata provenga da lui.(5. Una testimone oculare, Lorenza Dalmaso, si esprime con scetticismo. A suo parere, i modelli di riferimento di Couëlle vanno ricercati nei suoi stessi progetti. Enzo Satta considerava plausibile questa ipotesi. Tuttavia, le fotografie si trovavano nell’archivio delle immagini di Cala di Volpe. L’ipotesi avanzata in questa ricerca è quindi che l’Aga Khan avesse in mente quel modello di castello, e Couëlle ha integrato l’immagine di quel tipo di fortificazione in Cala di Volpe).

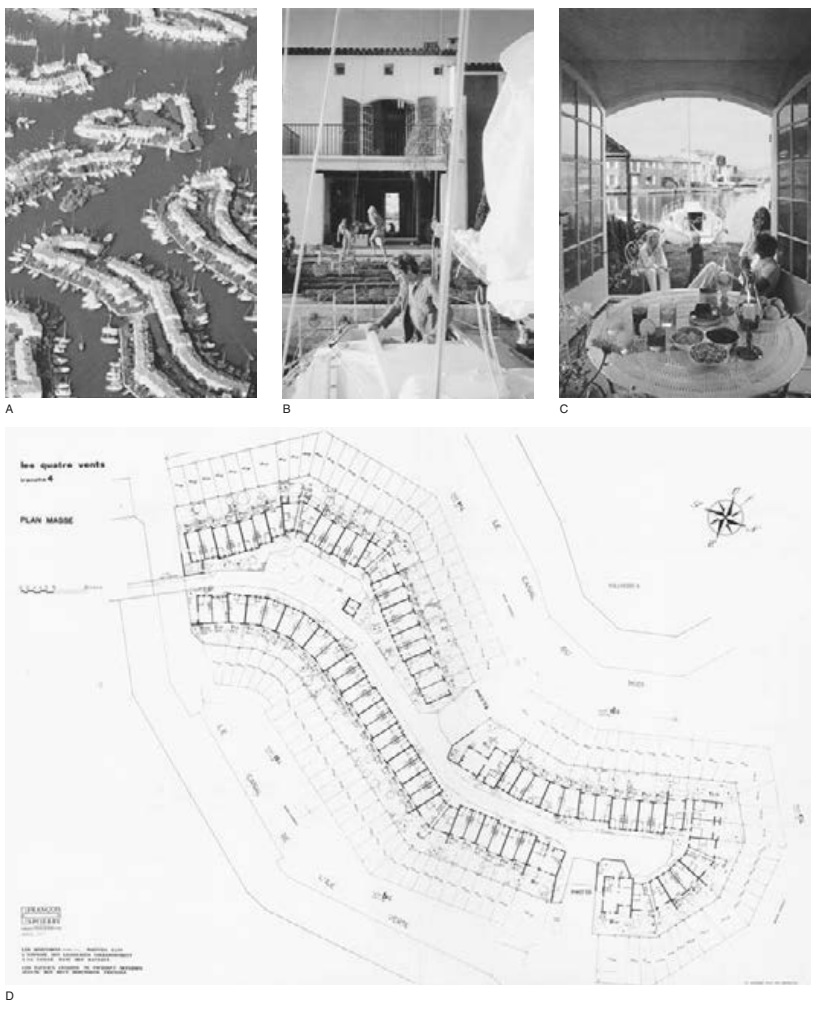

Un altro riferimento menzionato da Luigi Vietti per il suo progetto del centro di Porto Cervo è il porto di Marina Grande a Capri. Parallelamente alla Costa Smeralda, venne realizzato Port Grimaud da François Spoerry, che attirò l’attenzione dell’Aga Khan, il quale negli anni Ottanta incaricò Spoerry di costruire una fila di edifici a Porto Cervo.

Una sintesi finale dei riferimenti, che potrebbe fornire una cornice unitaria all’architettura, non è possibile. Il progetto è troppo vasto, i partecipanti troppo numerosi, i modelli possibili innumerevoli – e spesso non più documentabili, come dimostra la scarsità di riferimenti diretti. Inoltre, a causa della loro diversità, i riferimenti non offrono un aiuto coerente per analizzare lo stile architettonico, come emerge già dalle notevoli differenze tra Fénis e Capri.

L’intento dell’Aga Khan e del Consorzio era chiaramente quello di sviluppare un nuovo stile per l’insediamento, composto da elementi tradizionali dell’architettura sarda, ma soprattutto ispirato al paesaggio sardo. Sul processo di elaborazione di questo stile architettonico per la Costa Smeralda, l’Aga Khan dichiarò:

«Abbiamo condotto ricerche per sei mesi sulla storia della Sardegna per capire quali siano le caratteristiche delle strutture e dell’architettura sarda. Vogliamo realizzare uno sviluppo che integri tutti questi splendidi elementi della Sardegna e darli alla Costa Smeralda».

Sembra che il Consorzio abbia fornito solo poche linee guida di riferimento al di fuori dell’architettura vernacolare sarda. Piuttosto, furono selezionati architetti che avevano già realizzato edifici vicini agli ideali del Consorzio. Con loro, il Consorzio sembrava voler cogliere l’opportunità di sviluppare uno stile architettonico proprio. Questo capitolo discute se tale obiettivo sia stato raggiunto o meno. In anticipo sulla conclusione, si può affermare che, contrariamente a quanto sostenuto nella letteratura più antica sulla Costa Smeralda (come nei lavori di Price o Cappai), questo stile architettonico non si limita a un’assemblaggio di dettagli, ma presenta coerenze uniformi nella costruzione, nei materiali, nei volumi e nelle planimetrie.

Per raggiungere questo obiettivo, gli architetti dovettero elaborare un catalogo comune di riferimenti. Si può preliminarmente affermare che esistono due parametri progettuali determinanti e applicabili all’intera Costa Smeralda: da un lato, gli elementi derivati dalla tradizione edilizia sarda; dall’altro, le regole edilizie del Consorzio Costa Smeralda. Entrambi saranno descritti nel seguito.

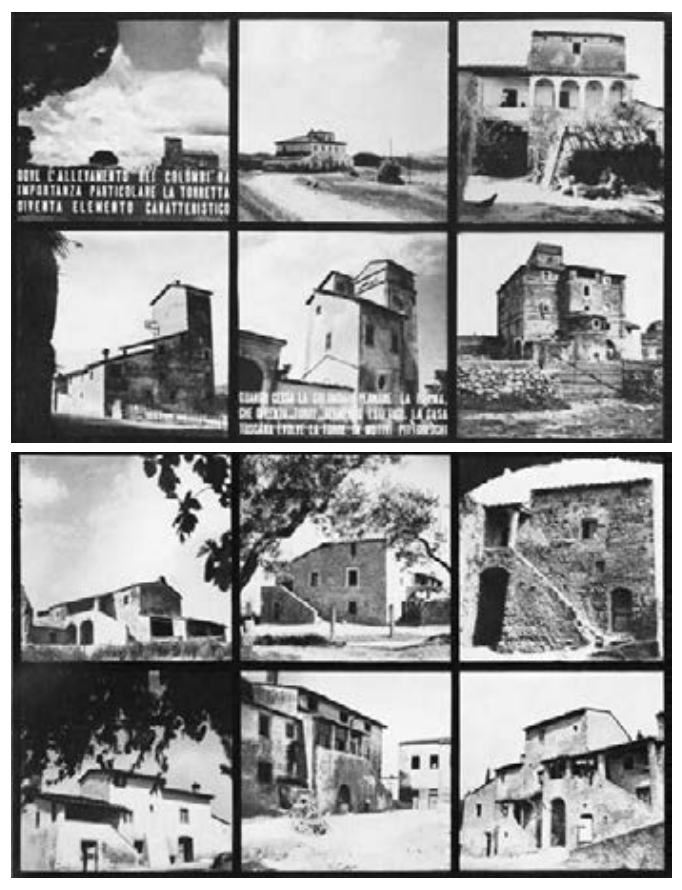

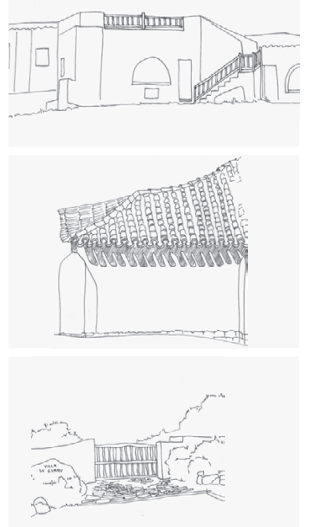

2.2. Richiami alla tradizione edilizia della Sardegna

In precedenza è stato citato l’Aga Khan, che sottolineava l’impegno della Costa Smeralda nell’integrare elementi sardi. Sia lui che gli architetti hanno più volte ribadito questa intenzione. Le pubblicazioni precedenti sull’architettura della Costa Smeralda tendono a ignorare un elenco di tali elementi, sostenendo che si tratti più di un’ispirazione consumistica, senza un reale approfondimento della tradizione edilizia sarda. Valutare questa affermazione è complesso; in ogni caso, per fornire una panoramica fondata, qui si propone una descrizione neutrale dei componenti sardi presenti nell’architettura della Costa Smeralda. Di seguito vengono elencati gli elementi che, con molta probabilità, sono stati presi dalla tradizione edilizia sarda.La Costa Smeralda è stata concepita con l’obiettivo dichiarato di integrare elementi della tradizione costruttiva sarda nella sua architettura. L’Aga Khan e il comitato di architetti hanno sottolineato più volte l’importanza di questa connessione con la tradizione locale. Sebbene alcuni critici abbiano liquidato l’integrazione degli elementi tradizionali come superficiale o consumistica, è utile fare un inventario neutrale dei componenti stilistici che sembrano ispirati alla tradizione edilizia sarda.

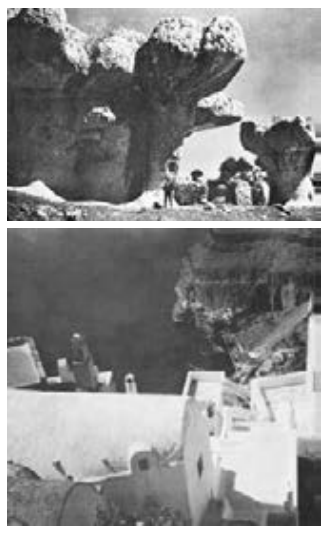

Muri in granito

L’uso di muri in granito a vista è uno degli elementi più evidenti derivati dalla tradizione costruttiva sarda. In Gallura e in altre parti della Sardegna, questi muri rappresentano un elemento tipico dell’architettura vernacolare. Sono realizzati con pietre di granito irregolari e sommariamente lavorate e vengono tradizionalmente utilizzati per costruire case e stalle di forma rettangolare. Il comitato di architetti ha adottato questo elemento, adattandolo però a geometrie di pianta più complesse.

Colonne in granito

Le massicce colonne rotonde in granito, utilizzate soprattutto da Luigi Vietti e Jacques Couëlle, sembrano ispirate ai misteriosi nuraghi. Sebbene non siano copie dirette di queste strutture preistoriche, ne richiamano la robustezza e la monumentalità.

Tetti in tegole

Il tetto in tegole è un altro importante elemento, che potrebbe derivare anche da altre tradizioni mediterranee. Tuttavia, la precisa esecuzione con tegole semicircolari sporgenti e altre disposte a rovescio, che creano giochi d’ombra ornamentali sulle pareti, trova paralleli in diverse regioni della Sardegna. Questo dettaglio decorativo è spesso eseguito con doppie o triple file di tegole.

Motivi a triangolo

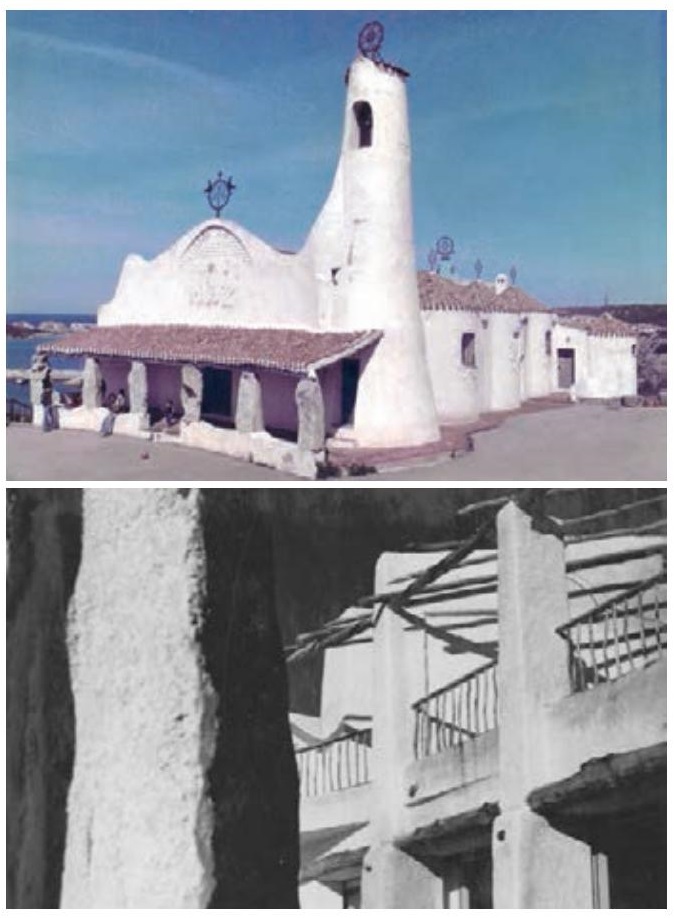

L’ornamento triangolare, spesso visibile sopra i camini, è un motivo ricorrente in tutta la Sardegna. Nella Costa Smeralda, questo elemento è utilizzato quasi ovunque, ad esempio come apertura di ventilazione da Vietti, come decorazione nella chiesa Stella Maris di Busiri-Vici o come elemento stilistico nell’hotel Cala di Volpe di Couëlle.

Loggia a più piani con archi

Questo elemento architettonico si trova in Sardegna, ad esempio, nel Palazzo Ducale di Sassari. Antonio Simon Mossa, che partecipò al progetto nelle fasi iniziali, utilizzò spesso questo motivo nei suoi progetti.

Stipiti delle finestre in granito

Jacques e Savin Couëlle utilizzarono frequentemente massicci stipiti in granito per le finestre, conferendo alle aperture un carattere robusto e artigianale.

Solai con travi in legno

Le travi in legno visibili all’interno sono un elemento che non si limita alla Sardegna. Tuttavia, l’uso di legni locali come il ginepro o il castagno dimostra un’attenzione particolare ai materiali regionali. Mentre Vietti e Busiri-Vici utilizzavano le travi principalmente come elemento decorativo, Couëlle realizzava anche strutture portanti in legno.

S’orriu (intreccio di canne)

La sottostruttura dei soffitti, composta da canne intrecciate posizionate sopra le travi del tetto, è un elemento tipico dell’architettura sarda. Questo elemento è stato utilizzato da Couëlle e Busiri-Vici nelle ville, così come da Vietti nel ristorante e sulle terrazze dell’hotel Cervo.

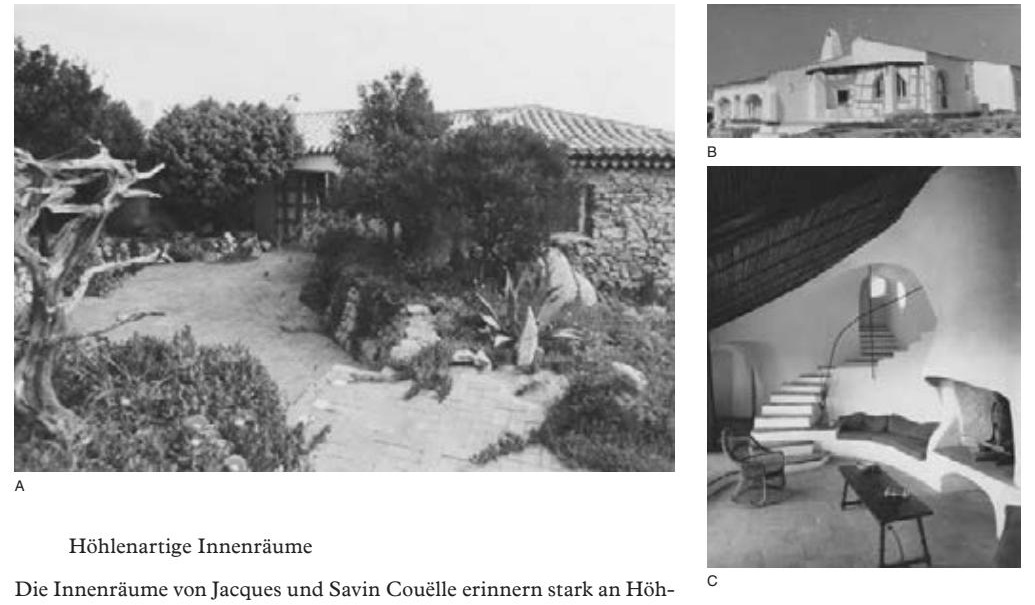

Interni simili a grotte

Gli spazi interni spesso selvaggi e organici progettati da Jacques e Savin Couëlle ricordano le formazioni naturali e sono comparabili alle semplici abitazioni dei pastori sardi. Anche l’arredamento con cesti intrecciati e altri elementi tradizionali richiama questa fonte d’ispirazione.

Rinforzi murari

I rinforzi murari di epoca medievale, spesso visibili in chiese o grandi case coloniche in Sardegna, sono stati utilizzati come elemento estetico da Vietti, Couëlle e Busiri-Vici. Appaiono anche sotto le aperture ad arco e in altri dettagli stilistici.

Casa dei Ruda

L’edificio a corte di Suelli, nel Campidano, mostra molti elementi che si ritrovano nell’architettura della Costa Smeralda: un basamento in granito di mezza altezza, arcate a tutto sesto, camini scolpiti e il motivo ornamentale con doppio arco sopra l’ingresso. Quest’ultimo elemento, in particolare, potrebbe essere stato una delle principali referenze per il Consorzio, dato che simili dettagli si ritrovano nei progetti di Vietti e Busiri-Vici.

2.3. Regole edilizie del Consorzio Costa Smeralda

Oltre alle leggi edilizie esistenti in Sardegna e in Italia, il Consorzio Costa Smeralda ha istituito propri regolamenti, più severi, per il territorio di sua competenza. Fin dall’inizio, l’architettura ha ricoperto un ruolo centrale. Nella prima dichiarazione d’intenti del 1961, firmata dai proprietari terrieri dell’area costiera, si affermava che sarebbe stato istituito un Comitato Architettonico per controllare l’architettura del territorio.

Il comitato architettonico dispone di ampi poteri decisionali. Ad esempio, può dichiarare inedificabili le aree di elevato valore paesaggistico o quelle in cui nuove costruzioni potrebbero ostruire una vista panoramica particolarmente bella. La vegetazione esistente e le formazioni rocciose di granito devono essere indicate nei progetti.(9. Questo studio si basa sul Regolamento Edilizio, Consorzio Costa Smeralda del 1990. Esistono diversi indizi nel primo report degli SDDA del 1969 che suggeriscono come l’Aga Khan fosse stato spinto ad allentare le restrizioni. Sarebbe interessante esaminare il documento originale, che tuttavia non era disponibile. Almeno fino al 1990, l’Aga Khan deteneva ancora il 49% delle quote della Costa Smeralda, e nel regolamento si fa riferimento alla sua visione).

L’articolo più importante del regolamento, che riguarda i principi fondamentali dell’architettura, è l’Articolo 44, “Estetica Architettonica”:

«Per quanto possibile, dovrebbero essere evitate costruzioni che si discostano troppo dall’architettura tradizionale mediterranea. Il comitato per l’architettura si riserva il diritto di esaminare i progetti in base a questa disposizione, affinché i criteri dell’architettura mediterranea siano rispettati. Si raccomanda che i volumi edilizi siano armonicamente inseriti nella topografia del terreno e che vengano evitate forme lineari e troppo rigide, che non si integrano bene nel paesaggio costiero».

Questa regola di base ha portato alla ripetizione di elementi che il comitato architettonico originale ha definito come “mediterranei”. Tra questi vi sono motivi ad arco per le finestre, pergolati e terrazze sul tetto. Inoltre, la direttiva di evitare forme rigide ha avuto un forte impatto sulla volumetria e, di conseguenza, sulla planimetria degli edifici.

Ulteriori disposizioni per gli edifici includono limitazioni sui materiali utilizzabili.

- Materiali: Le facciate devono essere realizzate in muratura di pietra a vista o intonaco rustico. Le pietre devono essere locali, provenienti dalla Sardegna.

- Colori: È consigliato l’uso di tonalità tenui, in modo che gli edifici si integrino armoniosamente nel paesaggio circostante.

- Tetti: Tutti i tetti devono essere inclinati con un’angolazione di 16°.

Le facciate devono essere realizzate in muratura di pietra a vista o intonaco rustico. Le pietre devono essere locali, provenienti dalla Sardegna. È consigliato evitare colori troppo intensi, per consentire agli edifici di integrarsi armoniosamente nell’ambiente circostante. Inoltre, tutti i tetti devono essere inclinati, con un’angolazione di 16°.

3. Luigi Vietti

Luigi Vietti era sulla sessantina quando fu avviato il progetto della Costa Smeralda. La sua carriera di architetto iniziò con una tesi di laurea in cui integrò elementi vernacolari in un progetto per un complesso alberghiero sul Lago Maggiore. Durante il periodo fascista si avvicinò al razionalismo e negli anni ’40 collaborò con Gio Ponti alla rivista Lo Stile. Nel dopoguerra, i suoi progetti oscillavano tra razionalismo e un linguaggio architettonico rurale.

Vietti era noto nell’élite italiana per le sue ville a Cortina d’Ampezzo, nelle Dolomiti, progettate per clienti prestigiosi come i Benetton e i Barilla. Grazie a queste referenze, fu chiamato a lavorare dal Consorzio Costa Smeralda.

Tra gli architetti coinvolti, Vietti ebbe probabilmente il maggiore impatto sullo sviluppo architettonico della Costa Smeralda. Fu incaricato sin dall’inizio di progettare aree importanti come Romazzino, Porto Cervo (incluso il centro) e la zona di Pitrizza. La sua collaborazione con il Consorzio si dimostrò fluida sin dai primi anni, al contrario di quella di altri colleghi. Nel 1969, i paesaggisti SDDA lodarono il suo piano urbanistico per Porto Cervo, mentre il piano per Romazzino di Busiri-Vici fu oggetto di critiche.(15. Enzo Satta sottolinea l’approccio positivo di Vietti e il suo uso costante di formulazioni ottimistiche).

La combinazione di affidabilità lavorativa e una personalità carismatica rese Vietti una figura sempre più centrale (16), mentre il ruolo di altri architetti come Couëlle e Busiri-Vici diminuì dopo il completamento delle loro prime opere di rilievo.(17)

(16). Vietti divenne anche membro dello Yacht Club Costa Smeralda.

(17). A differenza di Couëlle, Vietti e Busiri-Vici non contraddirono mai l’Aga Khan. Tuttavia, Busiri-Vici era significativamente più anziano rispetto agli altri due e non partecipò attivamente al progetto per lungo tempo. Cfr. Riccardi 2010, pp. 123-125.

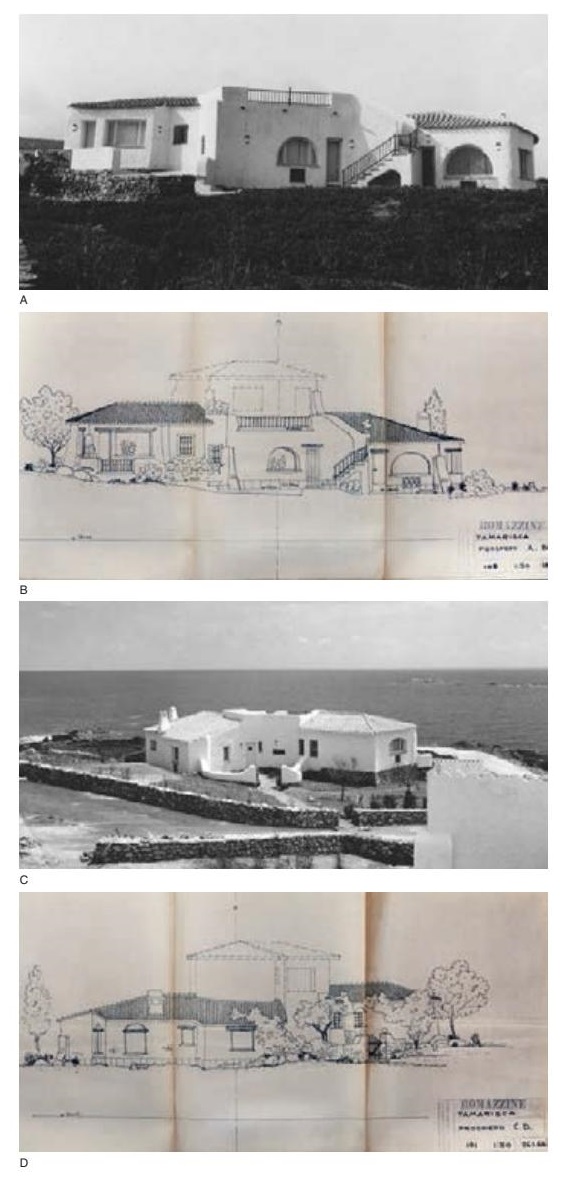

3.1 Villa Tamarisca

La Villa Tamarisca si trova nella zona di Piccolo Romazzino, così chiamata per la presenza del rosmarino selvatico tipico della zona. Tamarisca è il nome italiano della tamerice, un arbusto che fiorisce da marzo a settembre. Tutte le ville costruite dal Consorzio in questa zona portano nomi di piante locali, come Rosmarino, Tamarisca, Ginepro e Ginestra, riflettendo il tema del paesaggio come elemento distintivo dell’identità.

Caratteristiche principali

- Posizione: Costruita su un pendio con una vista libera sul mare, la posizione della villa è stata scelta per garantire che la vista non potesse essere bloccata da altre costruzioni, rispettando le leggi edilizie della Costa Smeralda.

- Accesso: L’accesso pedonale all’abitazione è stato concepito per enfatizzare l’esperienza architettonica. In una versione iniziale del progetto del 1965, scartata successivamente, la villa includeva un garage con accesso diretto all’abitazione.

- Design esterno: Gli spazi esterni presentano forme organiche; la piscina, ad esempio, ha una forma a rene, caratteristica tipica delle prime piscine costruite nella Costa Smeralda.

- Volume e tetti: Il volume della villa segue la topografia del terreno, con corpi sfalsati e un tetto composto da terrazze piatte e coperture inclinate in tegole.

Progetti di ampliamento

Il progetto originale includeva già opzioni per futuri ampliamenti, come l’aggiunta di una terza camera o di un piano sopra la terrazza. Questo approccio anticipava le difficoltà legate alle autorizzazioni italiane e permetteva di controllare lo sviluppo dell’edificio.

Composizione volumetrica sulla costa

In pianta e in sezione, il volume piatto e allungato è formato da singoli corpi leggermente sfalsati tra loro. Questo consente all’edificio di seguire la topografia del terreno. La composizione, che combina una terrazza piana centrale con tetti inclinati laterali in tegole, crea un profilo del tetto spezzato che dona alla struttura un aspetto a scala ridotta.

I tetti delle due estremità laterali erano inizialmente previsti, nel 1965, come un tetto a padiglione e un tetto a falda semplice, ma successivamente furono ridisegnati come due tetti a padiglione. Al centro del volume, sopra la camera da letto principale, si trova la terrazza sul tetto.

Accesso

L’ingresso si trova sul lato del pendio; l’auto viene parcheggiata lontano dall’ingresso e la casa è raggiungibile attraverso un’area di giardino anteriore. L’accesso pedonale all’abitazione rappresenta una scelta intenzionale. Nella prima versione del progetto, scartata nel 1965, la villa includeva un garage interno con accesso diretto all’abitazione.

Spazi esterni

Gli spazi esterni sono progettati con un linguaggio formale organico. La piscina, ad esempio, ha una forma a rene, morbida e organica, caratteristica comune a tutte le piscine costruite nei primi anni alla Costa Smeralda. Questo design potrebbe essere stato anche una prescrizione regolamentare dell’epoca, benché non sia confermato dalla documentazione disponibile.

Pianificazione per future espansioni

Le estensioni già previste, come un terzo dormitorio e un livello aggiuntivo sopra la terrazza, mostrano come Vietti abbia anticipato le complessità legate alle autorizzazioni italiane. La pianta e la sezione includevano già queste possibili espansioni per ottenere preventivamente l’approvazione. Da un lato, ciò rispondeva all’imprevedibilità delle autorità italiane; dall’altro, permetteva di mantenere il controllo sullo sviluppo futuro dell’edificio.

Topografia interna

Il programma spaziale consiste in due camere da letto ciascuna con bagno, un soggiorno, una cucina e un’area per il personale domestico con una camera da letto, un bagno e una lavanderia. La disposizione degli ambienti segue una gerarchia basata sulla vista e sulla privacy.

Il soggiorno, posizionato al livello più basso, assume un ruolo centrale e diventa il fulcro della “paesaggistica” interna a terrazze. Insieme alla seconda camera da letto, si affaccia sulla piscina. Il bagno principale, separato dal soggiorno da due bagni, si trova al livello più alto e funge da luogo di ritiro rispetto al cuore pulsante della casa.

Dietro il soggiorno, sul lato del pendio, si trovano la cucina, la lavanderia e la camera da letto del personale. Non esiste un ingresso separato per il personale, e lo stesso vale per la maggior parte delle ville dei membri fondatori; l’atrio d’ingresso è utilizzato da tutti i residenti della casa. Il ruolo della governante o del cuoco oscillava tra dipendente e membro allargato della famiglia, non completamente separato dalla vita familiare né completamente integrato. Il rapporto tra il personale di casa e i residenti della villa è illustrato nel racconto di Podbielski:

«Nell’estate del 1970, una villa a Liscia di Vacca era in costruzione e René passava più volte al giorno per i suoi vari impegni. Una volta sentì uno dei giovani operai cantare mentre murava i mattoni e notò che era il cuoco di mezzogiorno del cantiere. Un giorno iniziarono a parlare e René chiese al ragazzo se volesse venire a lavorare con noi nella villa – come cuoco. Antonello accettò e da allora è sempre stato con noi. Inizialmente cucinavamo insieme in cucina. […] Successivamente divenne così indipendente che quasi mi vietò di entrare in cucina.

Antonello amava René e imparò molto da lui sull’arte. […] Ricevette anche un’introduzione da René alla letteratura – Balzac, Zola, Thomas Mann e i classici italiani. E costruì una grande collezione di musica classica. Ma questa formazione intellettuale ha reso la sua vita anche più complicata. Lo separa dal suo ambiente di origine. Le ragazze del villaggio sono troppo arretrate per lui, e le ragazze della città sono troppo disinvolte per le sue opinioni rigorose».

Il tema dei volumi sfalsati prosegue anche all’interno. Ogni stanza è collocata su un livello diverso, ad eccezione della cucina e del soggiorno, per ragioni pratiche. Questa variazione nei livelli contribuisce a garantire la privacy, mentre le diverse dimensioni e geometrie degli ambienti creano angoli riservati, come le nicchie davanti ai due bagni, che impediscono una visione diretta.

Alle finestre dei bagni è stato aggiunto un letto di piante come ulteriore protezione visiva. La camera principale si trova un metro sopra il soggiorno, mentre i piccoli ambienti sul lato del pendio hanno aperture ridotte. Le stanze rivolte verso il mare, invece, sono più ampie e caratterizzate da grandi aperture, in linea con una logica che richiama l’architettura organica di Frank Lloyd Wright.

Le ville di Vietti alla Costa Smeralda si sviluppano da un nucleo interno e si aprono gradualmente verso l’esterno, come piante, con terrazze e pergolati che rappresentano gli spazi più aperti di questa struttura.

Materiali rustici

Le pareti esterne sono intonacate di bianco, mentre le terrazze e i pavimenti interni sono rivestiti in terracotta, prodotta dalla nuova manifattura Cerasarda. Nel soggiorno, Vietti utilizza piastrelle di terracotta rosse quadrate da 25×25 cm, disposte ortogonalmente rispetto alla facciata, e lo stesso materiale è impiegato in tutti gli ambienti per creare continuità tra i volumi diversificati.

Gli interni delle ville riflettono un approccio coerente ai materiali. I corrimano, sia interni che esterni, sono realizzati con rami non lavorati. Nelle ville dei membri fondatori, ogni dettaglio dei materiali è stato progettato da Vietti, incluse le vasche da bagno, i lavandini e i WC, spesso rivestiti con pannelli di legno dipinti con motivi rustici.

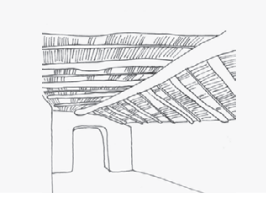

Comfort tecnici in un contesto di semplicità

Anche se non ci sono documenti tecnici specifici per Villa Tamarisca, le ville dell’Aga Khan, di Patrick Guinness e André Ardoin mostrano che le strutture progettate da Vietti seguivano standard elevatissimi. Le finestre erano di alta qualità, e gli impianti tecnici, come tubature, caldaie ed elettricità, erano murati nelle spesse pareti.

Il riscaldamento era garantito da termosifoni sotto le finestre, mentre i camini, presenti in tutte le case, non solo offrivano calore, ma sottolineavano anche il carattere rustico delle abitazioni. Le cucine erano funzionali e razionali, dotate di tutte le attrezzature moderne, ma di dimensioni contenute, poiché principalmente destinate al personale o alle mogli dei proprietari.

I bagni erano spaziosi, con WC, bidet, lavandini e vasche da bagno. Ogni camera aveva il proprio bagno privato. Nel soggiorno si evitava di includere tecnologia visibile, per evocare uno stile di vita semplice e connesso alla natura. Tuttavia, i sistemi di climatizzazione erano incorporati nelle pareti, mentre le aperture per la ventilazione naturale erano un elemento distintivo del design di Vietti.

Le ville non disponevano di ascensori o garage integrati, una scelta che rifletteva un certo stile di vita sportivo e autosufficiente. Il telefono era il principale strumento tecnologico, con linee installate in ogni casa fin dall’inizio del progetto, spesso in posizioni centrali e insolite, come accanto alla toilette.

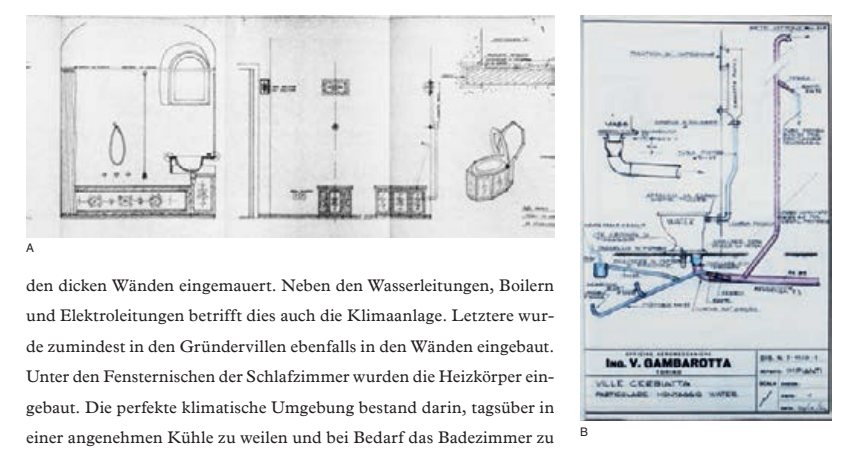

Struttura portante e modalità costruttive

Sulla costa della Gallura non esisteva alcuna infrastruttura né imprese edili capaci di soddisfare le esigenze dell’architettura. Per questo motivo, il Consorzio affidò i lavori alla ditta Grasseto di Padova, che aprì una filiale a Porto Cervo e coordinò il lavoro degli artigiani sardi.

Le ville progettate da Vietti furono costruite in modo razionale, tenendo conto delle circostanze locali. Le pareti furono realizzate con blocchi di cemento, mentre pilastri in cemento armato nascosti all’interno delle murature garantivano maggiore stabilità nei grandi edifici. Le coperture erano composte da un sistema prefabbricato di mattoni, acciaio e cemento. Sopra la struttura principale veniva applicato uno strato isolante e i tetti in tegole venivano cementati sopra.

L’altezza della copertura finale era maggiore rispetto alla sommità delle pareti, e questo spazio veniva colmato con file di tegole sovrapposte in modo ornamentale, un dettaglio tipico degli edifici della Costa Smeralda. Le estremità delle pareti esterne erano rifinite con una fila di tegole, seguite da tegole sporgenti invertite e ulteriormente appesantite dalle tegole del tetto, creando un caratteristico effetto di ombreggiatura decorativa.

A differenza degli edifici di Jacques Couëlle, eventuali travi a vista negli interni erano puramente decorative, inizialmente realizzate con legno locale di castagno o ginepro. Vietti optò per pareti particolarmente spesse e coperture robuste, scelte dettate da ragioni climatiche. Tipiche delle sue ville sono anche le rinforzature agli angoli, più legate all’espressione volumetrica che a esigenze strutturali.

Varianti nelle ville

La Villa Tamarisca rappresenta un esempio tipico delle ville progettate da Vietti. Sebbene esistano variazioni nel suo repertorio sardo, con ville di dimensioni diverse e finiture di qualità variabile, le caratteristiche architettoniche rimangono costanti.

Un esempio di villa più grande si trova nei pressi di Porto Cervo. Questo edificio, progettato per uno stile di vita più lussuoso, presenta una realizzazione più complessa. Nel soggiorno di dimensioni eccezionali, sotto la struttura del tetto descritto, sono stati aggiunti travi a vista che, pur non avendo una funzione strutturale, intensificano l’atmosfera. Il pavimento è rivestito con un mosaico di piastrelle esagonali allungate, circondate da piastrelle quadrate più scure con rilievi, appositamente progettate da Vietti per Cerasarda.

Nei locali privati, le proporzioni delle piastrelle cambiano leggermente, rendendo il pavimento più scuro, ma il tema decorativo del rivestimento continua in tutti gli ambienti, legandoli attraverso la scelta dei materiali. Come nella Tamarisca, le diverse funzioni sono separate da variazioni di livello.

In questa villa, il telefono è collocato accanto al letto, evidenziando l’importanza della comunicazione anche in un contesto isolato.

Arredi interni

Gli interni di una villa fotografata nel 1966 per scopi pubblicitari illustrano lo stile di vita dei primi abitanti. Un dipinto a olio raffigurante una barca a vela decora una parete, mentre una pelle di leopardo è stesa davanti al camino. Mobili confortevoli, come divani imbottiti, pouf in pelle e poltrone rivestite in stoffa, sono completati da sedie e tavolini in legno o rivestiti in tessuto. Vasi di fiori freschi sono sparsi ovunque, e un’enorme anfora dall’aspetto antico è appoggiata accanto a una finestra.

Un oggetto di grande rilevanza è il telefono, che collega l’idilliaca solitudine della villa al mondo esterno, rappresentando un abitante desideroso di esplorare bellezze naturali e tradizioni locali senza rinunciare al comfort.

Caratteristiche architettoniche principali

La Villa Tamarisca condivide con le altre ville di Vietti la stessa materialità, disposizione degli spazi e qualità costruttiva. Le strutture sono composte da una combinazione di ambienti geometrici morbidi, disposti con corridoi minimali o piccoli spazi di distribuzione. Questa organizzazione si riflette anche nella vista dei tetti, che formano una composizione autonoma fatta di altezze diverse, terrazze, spazi esterni delimitati e pergolati.

Il risultato è una volumetria composta da elementi organici dalle forme morbide, che creano un aspetto amorfo. La priorità progettuale è ottenere la migliore vista possibile, garantendo al contempo privacy e un’esperienza di vita naturale in un contesto rurale.

Le ville dei membri fondatori sono paragonabili alla Tamarisca, con una posizione più spettacolare e un numero maggiore di stanze, ma il principio compositivo rimane lo stesso. Tuttavia, queste ville non avevano piscine, poiché l’ideale per i fondatori era un accesso diretto dal loro alloggio alla spiaggia.

Disegni e rappresentazioni

I primi disegni di Vietti combinavano su un unico foglio la pianta e le quattro viste prospettiche. Le piante erano integrate con misure e indicazioni tecniche, ma Vietti non utilizzava sezioni per la progettazione delle ville. I disegni erano realizzati a mano libera, evitando linee tecniche rigide e includendo elementi naturali, come rocce o vegetazione.

La rappresentazione di un’idilliaca ruralità era enfatizzata da tende drappeggiate alle finestre e vasi di fiori lungo le facciate. Le geometrie morbide degli spazi, le pareti che si ispessivano agli angoli e si inclinavano rispetto alla verticale, contribuivano a un’immagine organica e armoniosa.

Anche le fotografie commissionate dal Consorzio nel 1966 seguivano questa logica, integrando la natura circostante come protagonista. Spesso, piccoli arbusti o formazioni rocciose sarde erano collocati in primo piano, richiamando le immagini delle case di Frank Lloyd Wright pubblicate in Italia negli anni ’50. Oggi, la vegetazione ha ricoperto molte di queste costruzioni, ma inizialmente l’inserimento visivo nella flora locale era una sfida piuttosto che una caratteristica spontanea.

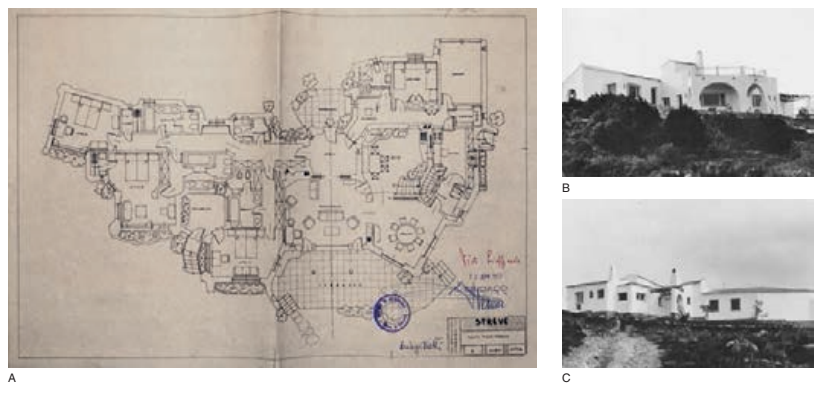

A. La Villa Tamarisca di Luigi Vietti, vista della facciata sud-est con panorama sulla costa, foto probabilmente del 1967. (Archivio Enzo Satta)

B. Il piano della facciata della Villa Tamarisca, disegnato da Luigi Vietti, vista A-B del 1966. (Archivio Enzo Satta)

C. Villa Tamarisca, facciata nord-ovest, foto probabilmente del 1967. (Archivio Enzo Satta)

D. Villa Tamarisca, vista C-D del 1966. (Archivio Enzo Satta)

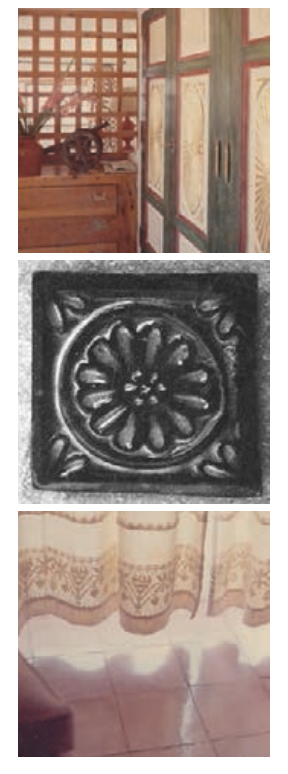

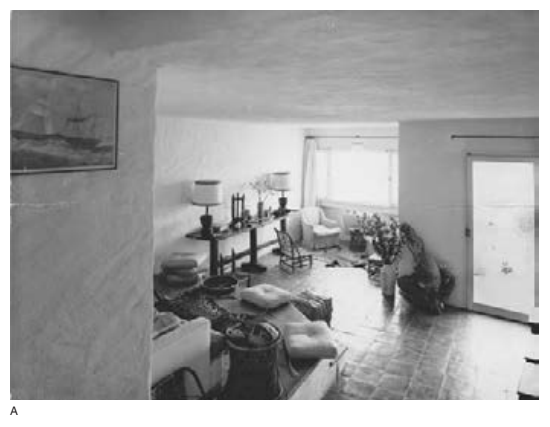

Un tipico interno di una villa di Vietti, con le finestre divise in tre. In questo caso con piastrelle Cerasarda posate in diagonale e per l’atmosfera del soggiorno sono state posate travi in legno sotto il tetto autoportante, ogni stanza si trova su un livello leggermente diverso. Foto 1966. (Archivio Enzo Satta)

A. L’interno di una villa della Costa Smeralda, l’arredamento è basato sui mobili agricoli. Foto probabilmente degli anni ’60. (Archivio Enzo Satta)

B. Piatti in ceramica disegnati da Vietti per Cerasarda. Foto probabilmente degli anni ’60. (Archivio Enzo Satta)

C. Un pavimento con piastrelle Cerasarda e tendaggi con motivi tessili rurali della tradizione sarda. Foto probabilmente degli anni ’60. (Archivio Enzo Satta)

A. Il bagno di una delle prime ville di Vietti. Pianta generale e dettaglio del bagno, con collegamento telefonico accanto al bagno. Pianta del 1965. (Archivio Enzo Satta)

B. Particolare di uno schema tecnico per lo stesso WC. Pianta del 1964. (Archivio Enzo Satta)

A. Un cantiere di una villa di Vietti. Una volta create le fondamenta, si possono vedere i diversi livelli dei futuri spazi abitativi. Foto del cantiere nel 1963 o 1964. (Archivio Enzo Satta)

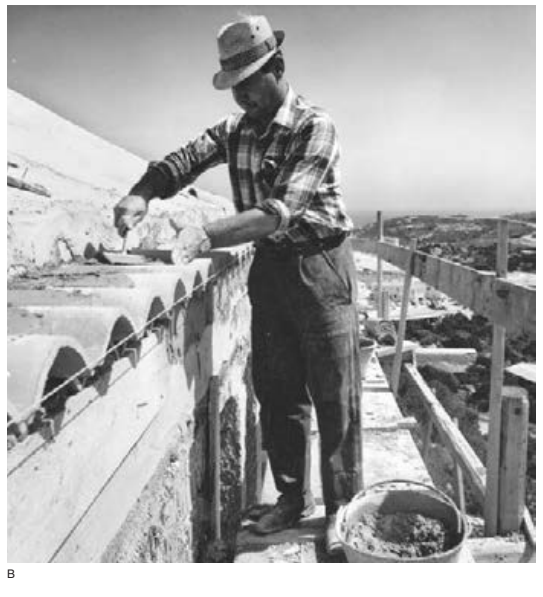

B. La lavorazione della finitura del tetto nello stesso cantiere. Il tetto portante è una combinazione di mattoni, acciaio e cemento ed è ricoperto con mattoni tradizionali. Foto del cantiere nel 1963 o 1964. (Archivio Enzo Satta)

A. Un cantiere di una villa di Vietti. Una volta create le fondamenta, si possono vedere i diversi livelli dei futuri spazi abitativi. Foto del cantiere nel 1963 o 1964. (Archivio Enzo Satta)

B. La lavorazione della finitura del tetto nello stesso cantiere. Il tetto portante è una combinazione di mattoni, acciaio e cemento ed è ricoperto con mattoni tradizionali. Foto del cantiere nel 1963 o 1964. (Archivio Enzo Satta)

A. Un interno di una tipica villa viettiana con la patta di ventilazione aperta, le finestre tripartite, le piastrelle di Cerasarda posate ortogonalmente e un arredamento che parla del cosmopolitismo dei residenti. Foto del 1966, fotografo Jousué Ito. (Archivio Enzo Satta)

3.2 HOTEL PITRIZZA

L’hotel, come Cala di Volpe, fu costruito nel 1963. Pitrizza è l’antico nome sardo della baia e significa “piccola pietra”. Questa denominazione riflette l’ambientazione dell’hotel, progettato in uno stile architettonico autentico e integrato nella topografia come se fosse un insieme di rocce formatesi per sedimentazione e movimenti geologici.(21)

(21). La documentazione trovata rappresenta il complesso edilizio in epoche diverse. Le fotografie dell’archivio di Enzo Satta mostrano lo stato originale, mentre i progetti riflettono la condizione attuale, trasformata fino a essere irriconoscibile. Il Comune di Arzachena ha messo a disposizione i piani attuali dell’hotel per questa ricerca.

Nel frattempo, l’ingresso coperto è stato integrato negli spazi interni. Le pareti aggiunte sono state imitate in modo quasi ingenuo nello stile originale dei piani, ma senza considerare la struttura spaziale. L’intero complesso alberghiero è stato ampliato in più fasi, e oggi ci sono oltre cinque volte il numero di camere rispetto all’originale. Nei piani sono stati omessi i dettagli probabilmente aggiunti in seguito.

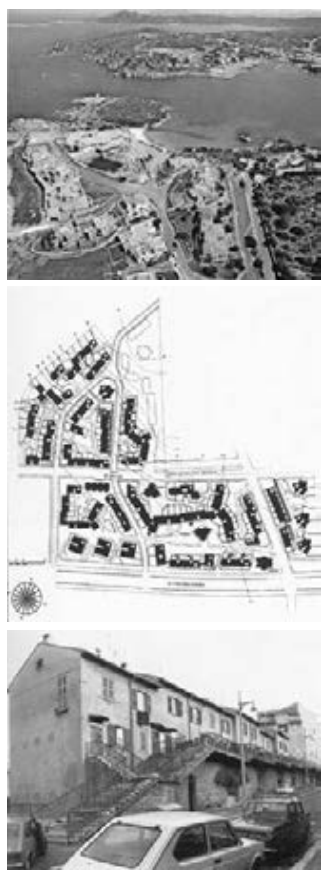

I primi hotel del territorio vennero pianificati nelle baie più belle, assumendo il ruolo di centri identitari per l’area circostante. Ancora oggi questi edifici esistono e continuano a rappresentare punti di riferimento. Mentre l’Hotel Cervo fu concepito come un centro quasi urbano e Cala di Volpe come un porto esclusivo per yacht e golf, l’Hotel Pitrizza si configurò come un rifugio romantico per gli amanti della natura. Gestito da CIGA Hotels, fu descritto come un “paradiso ritrovato”. La principessa Margaret fu una frequentatrice abituale dell’hotel nei primi anni, mentre dall’altro lato della baia sorgeva la solitaria villa di Bettina Graziani, amica del padre dell’Aga Khan. La loro presenza conferiva alla baia un’identità che oscillava tra grandezza, mondanità e rifugio romantico.

Integrazione con rocce e flora

L’Hotel Pitrizza si trova nell’area nord-occidentale della Costa Smeralda. Raggiungibile tramite una strada costruita appositamente, il complesso comprende diversi edifici separati. All’ingresso si trova la reception, seguita da sei case per gli ospiti e dal clubhouse lungo la costa, che ospita un ristorante, un piano bar e diverse sale. La terrazza del clubhouse e la piscina organica si trovano direttamente sul mare. La piscina, alimentata da acqua marina, è integrata nei massi di granito del territorio circostante, con alcuni di questi che emergono dal fondo della vasca. La spiaggia adiacente è riservata agli ospiti. I vari edifici sono collegati da sentieri delimitati da muri a secco, e le strutture si adattano al terreno come formazioni geologiche naturali.

Logica delle “formazioni geologiche”

Gli edifici, tutti a un piano, combinano forme arrotondate e angolari con tetti verdi piatti piantumati di fiori e circondati da bordature simili a muri a secco. I muri sono realizzati con pietre grezze, mentre alcuni elementi strutturali, come gli stipiti delle porte, sono costituiti da massi di granito scolpiti naturalmente da millenni di vento e salsedine. Le porte, realizzate in legno grezzo, ricordano quelle dei granai: alcune sono scorrevoli, altre a battente.

Gli interni delle stanze sono caratterizzati da pareti e soffitti intonacati di bianco, con scaffali a tutta altezza incassati nelle pareti e suddivisi da semplici assi di legno. I pavimenti sono rivestiti con piastrelle in terracotta di 25×25 cm, tipiche di Vietti. L’arredamento include sedie di legno tornito con sedili in paglia intrecciata, tappeti sardi tradizionali e caminetti semplici ma funzionali. Elementi moderni come poltrone imbottite garantiscono comfort, legandosi armoniosamente con l’architettura grazie a dettagli come piastrelle in tinta con i tessuti.

Come nelle ville di Vietti, la disposizione degli spazi offre massima privacy. Le singole unità abitative si combinano in un insieme continuo, sia nella planimetria che nella volumetria esterna. I tetti piatti, percorribili, sono raggiungibili tramite scale esterne in cemento e delimitati da muri a secco, rievocando le tradizioni edilizie sarde. Il design del giardino pensile di Le Corbusier viene reinterpretato in modo unico, integrando elementi vernacolari e un contesto di lusso.

Villa Benedetti – Ispirazione dal Pitrizza

In un linguaggio architettonico simile, Vietti progettò la villa di Carlo De Benedetti, ex dirigente Olivetti, situata in una spettacolare area costiera di Romazzino. Come per il Pitrizza, anche questa villa si integra perfettamente con il paesaggio circostante, utilizzando tetti verdi e muri in granito. L’armonia tra natura, tradizione sarda e una visione artistica si traduce in un’opera coerente e di grande impatto.

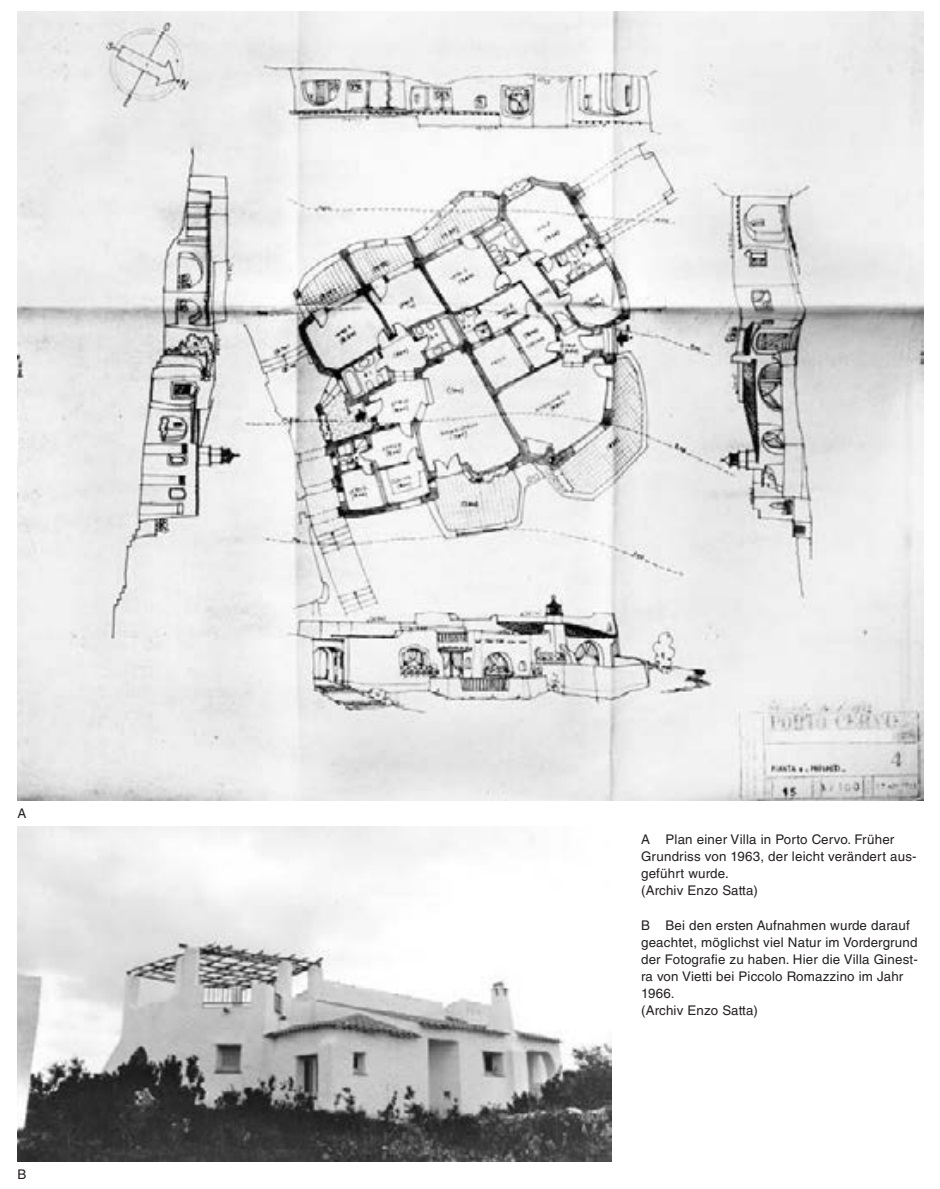

A. Pianta di una villa a Porto Cervo. Pianta iniziale del 1963, leggermente modificata. (Archivio Enzo Satta)

B. Durante i primi scatti si è fatto attenzione ad avere quanta più natura possibile in primo piano nella fotografia. Ecco la Villa Ginestra di Vietti vicino al Piccolo Romazzino nel 1966. (Archivio Enzo Satta)

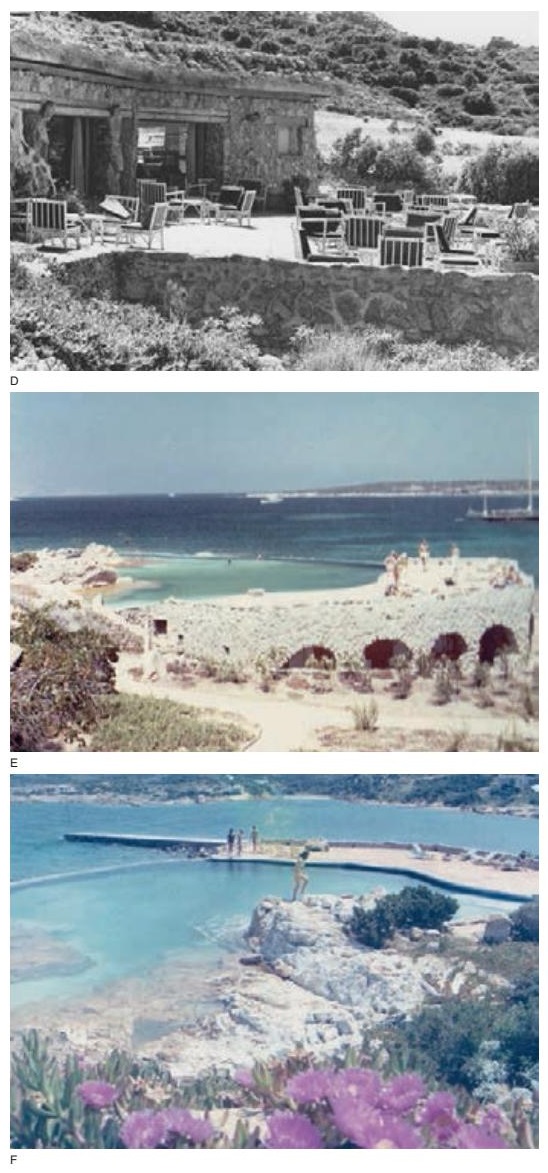

A. L’ingresso dell’edificio principale dell’Hotel Pitrizza. L’accesso avviene sotto il tetto verde a sbalzo nella struttura piana dell’edificio. Foto probabilmente del 1966. (Archivio Enzo Satta)

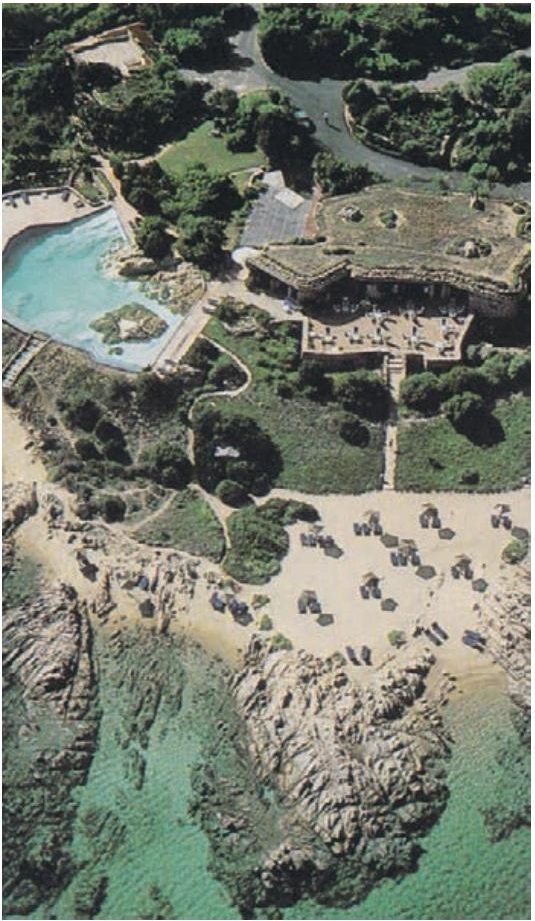

A. All’Hotel Pitrizza. Foto aerea scattata prima del 1987. (Monografia 25° Anniversario)

A. Nell’edificio principale dell’Hotel Pitrizza. Lo spazio del ristorante è strutturato dalle travi del tetto. Alla fine della stanza c’è la zona più profonda dell’angolo del divano. La terrazza solarium si affaccia sul mare sulla destra. Foto probabilmente del 1966. (Archivio Enzo Satta)

B. Un primo piano mostra l’estetica del cibo dell’Hotel Pitrizza. L’idea di un rifugio romantico viene affrontata anche sul tavolo del buffet con modelli di gondole veneziane. Foto probabilmente del 1966. (Archivio Enzo Satta)

C. Nell’edificio principale dell’Hotel Pitrizza. L’estremità più profonda della stanza forma una zona ribassata con un angolo divano. Fa da raccordo tra le due stanze un camino, il cui soffitto è chiuso da un ramo nodoso. Foto probabilmente del 1966. (Archivio Enzo Satta)

D. L’edificio principale dell’Hotel Pitrizza. La terrazza solarium del ristorante si affaccia sul mare e dispone di sedie anch’esse disegnate da Vietti. Foto probabilmente del 1966. (Archivio Enzo Satta)

E. Vista della piscina con sottostante area benessere e della spiaggia vista dal ristorante. Foto probabilmente del 1966. (Archivio Enzo Satta)

F. La piscina, le cui pareti sono in parte formate da rocce naturali. Foto probabilmente del 1966. (Archivio Enzo Satta)

A. Suite 1: La signora prende il sole davanti alla camera con bagno sulla terrazza, che non si vede da terra e che si affaccia direttamente sul mare. La foto risale probabilmente al 1966. (Archivio Enzo Satta)

B. Suite 6: un’immagine esterna della suite dell’hotel. Foto probabilmente del 1966. (Archivio Enzo Satta)

C. Un’altra suite d’albergo dall’esterno. Nella foto la struttura della struttura del tetto, pareti in granito e pergolato. Foto del 1966. (Archivio Enzo Satta)

D. Il cortile di una suite, con mobili di Vietti. Foto probabilmente del 1966. (Archivio Enzo Satta)

4. Jacques Couëlle

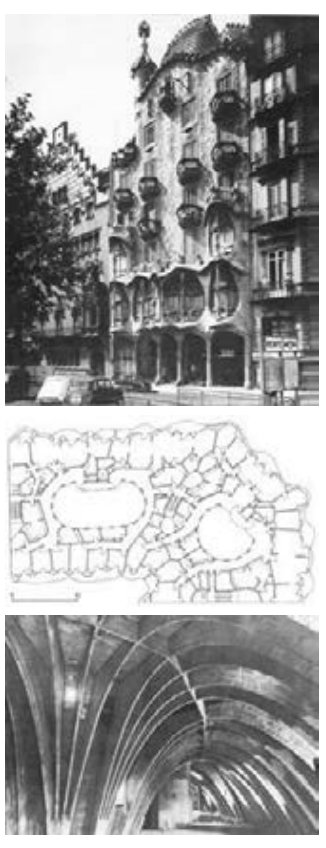

Jacques Couëlle si considerava più un artista che un architetto, descrivendo la sua architettura con un linguaggio artistico e definendosi “scultore di edifici”. Amico di Salvador Dalì e Pablo Picasso, il suo lavoro appare influenzato da Gaudì. I suoi interni hanno un carattere organico, simile a grotte. Questo approccio fu poi sviluppato ulteriormente da suo figlio. Prima del suo incarico in Sardegna, aveva progettato il resort Castellaras le Vieux vicino a Nizza, in montagna. Da lontano il villaggio appare medievale, ma da vicino emergono le forme organiche e scultoree di Couëlle. Questa opera gli valse l’inclusione nel comitato architettonico della Costa Smeralda.

4.1 Casa Renaredda

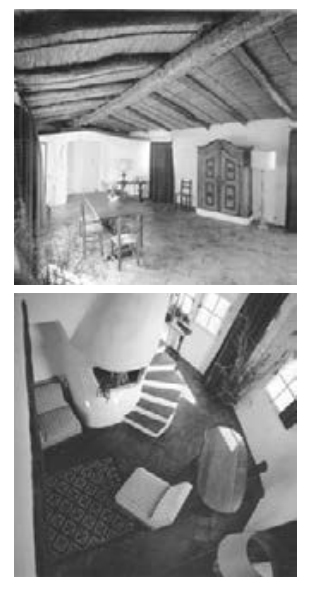

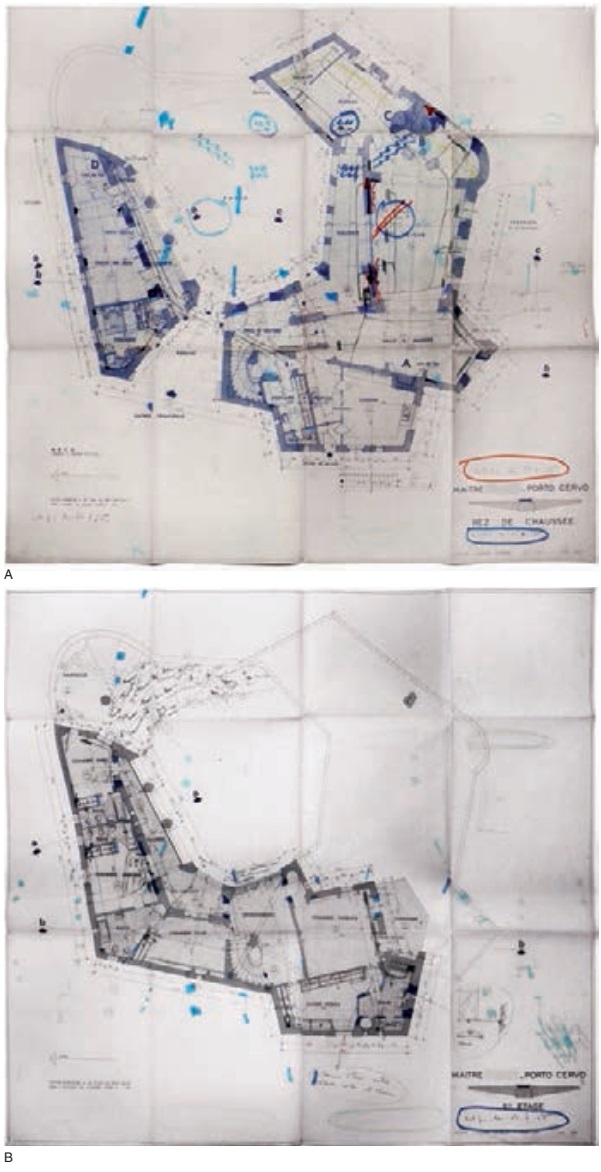

Questo edificio fu realizzato per uno dei membri fondatori del Consorzio Costa Smeralda.(23. Stato della documentazione: Nell’archivio di Enzo Satta ci sono tutti i piani, ma nessuna fotografia che possa essere chiaramente attribuita alla villa. Dopo un confronto, tre immagini di interni sono state associate a una villa di Couëlle. Dai piani emerge che la sottostruttura dei tetti è una copertura in legno, simile a quella di un normale tetto in tegole. Couëlle progettò esattamente lo stesso tipo di soffitto a Cala di Volpe. Nel 1966, erano state completate pochissime case, e si presume che le immagini degli interni includano anche rappresentazioni di edifici di Couëlle. Inoltre, è stata trovata su Google Earth una fotografia contemporanea dell’edificio ormai ristrutturato, con cui sono stati confrontati i piani).

È anche l’unica villa di Jacques Couëlle di cui si conserva una planimetria documentata.(24. Couëlle costruì solo altre due ville senza il figlio. I piani di approvazione della Villa Renaredda furono presentati da Antonio Simon Mossa; l’architetto francese non poteva presentarli direttamente in Italia. Questo è, tra l’altro, l’unico riferimento a Mossa trovato durante la ricerca negli archivi).

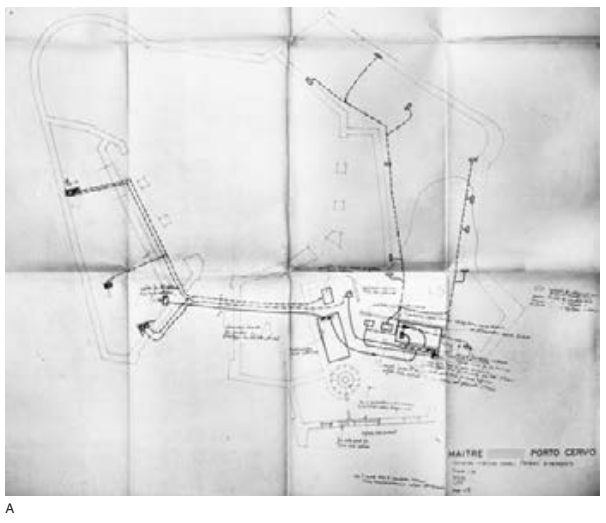

La proprietà si trova a Porto Cervo su un vasto terreno che comprende tre parcelle. Due casette per il portiere segnano l’ingresso stradale, con una strada curvilinea che conduce a un parcheggio coperto e all’ingresso della villa. Dopo un’ampia curva, la strada termina al mare, dove si trovano un piccolo molo privato e una spiaggia, da cui la proprietà prende il nome: Renaredda significa “piccola sabbia” nel dialetto di Sassari.

L’edificio principale si trova al margine del terreno e, con due ali curve di altezze diverse, crea un cortile interno protetto da sguardi esterni, sia dal mare che dalla strada. La figura a ferro di cavallo del piano viene spezzata in diversi punti: l’ala verso il mare è a un solo piano, e la geometria semicircolare è interrotta dalla sala da pranzo sporgente. Piscina e campo da tennis furono aggiunti solo negli anni ’90.

Come nel lavoro di Vietti, la villa segue la topografia e si inserisce nel paesaggio roccioso come un corpo organico. Tuttavia, a differenza di Vietti, gli spazi interni non sempre si riflettono nella forma dell’edificio. La copertura segue un movimento diverso rispetto alla struttura interna, e alcune stanze si staccano dalla figura complessiva, come la sala da pranzo che forma una torretta simile a un bastione. Internamente, questa scelta è enfatizzata da soffitti a falsa volta.

Topografia interna

L’ingresso principale si trova sotto un grande arco che attraversa l’ala a due piani. A nord, una porta conduce a una zona separata con una galleria che collega una stanza per il personale, un’ampia sala giochi e una cantina. A sud, un’altra porta introduce a un ingresso che porta alla zona abitativa principale.

Gli spazi abitativi – cucina, sala da pranzo e ufficio – sono collegati orizzontalmente da una galleria aperta, mentre verticalmente una scala a chiocciola avvolge un camino e conduce alla zona notte situata sopra l’ala nord. Qui, una galleria simile a quella inferiore, delimitata da colonne spesse, dà accesso a due camere per bambini e una per ospiti, tutte con bagno privato. Sopra la cucina e la sala da pranzo si trova la camera padronale, con bagno e una grande cabina armadio.

Gli ambienti interni sono distribuiti su diversi livelli: l’ingresso è sopraelevato, la cucina e il soggiorno si trovano due gradini più in basso, mentre l’ufficio si trova due gradini più in alto rispetto al resto. Questa configurazione crea una “topografia interna” che rispecchia quella esterna.

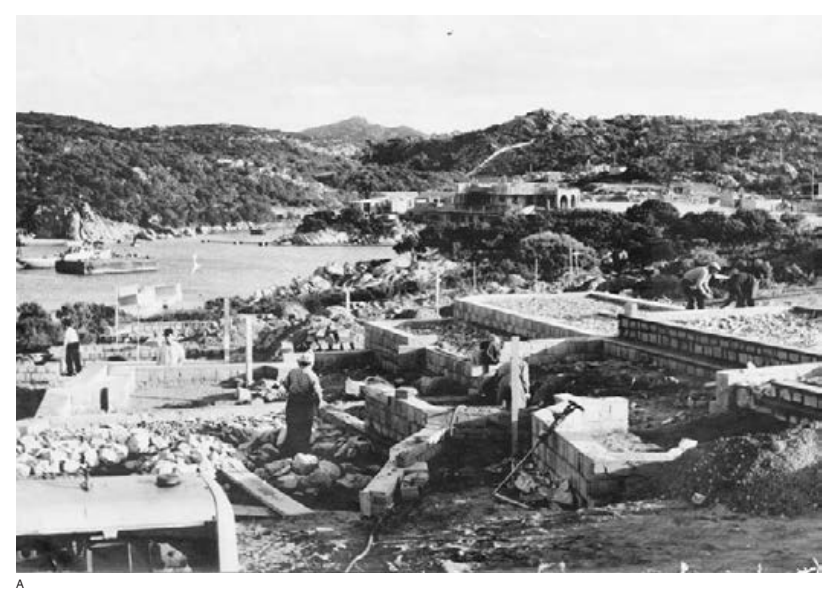

Il clima perfetto in un ambiente rurale

Nonostante l’estetica evocativa di un mondo quasi medievale, la villa è dotata di tecnologie moderne come impianti sanitari, elettrici e di climatizzazione. Un ampio locale tecnico nel seminterrato ospita i sistemi di ventilazione, garantendo un clima ottimale all’interno.

Struttura e materiali costruttivi

I muri spessi sono portanti e realizzati in blocchi di cemento, simili al lavoro di Vietti. In alcune stanze, il soffitto è intonacato, mentre in altre la struttura del tetto è lasciata a vista e rivestita con sottili listelli di legno. Alcuni ambienti, come la sala da pranzo, presentano false volte per amplificare l’effetto scenografico.

Anche i dettagli mostrano una notevole varietà nei materiali. Le piastrelle in ceramica hanno dimensioni diverse e sono colorate in alcuni punti, disposte in un motivo diagonale nel caminetto o utilizzate per rivestire nicchie. L’attenzione alla creazione di atmosfere specifiche rende ogni ambiente unico.

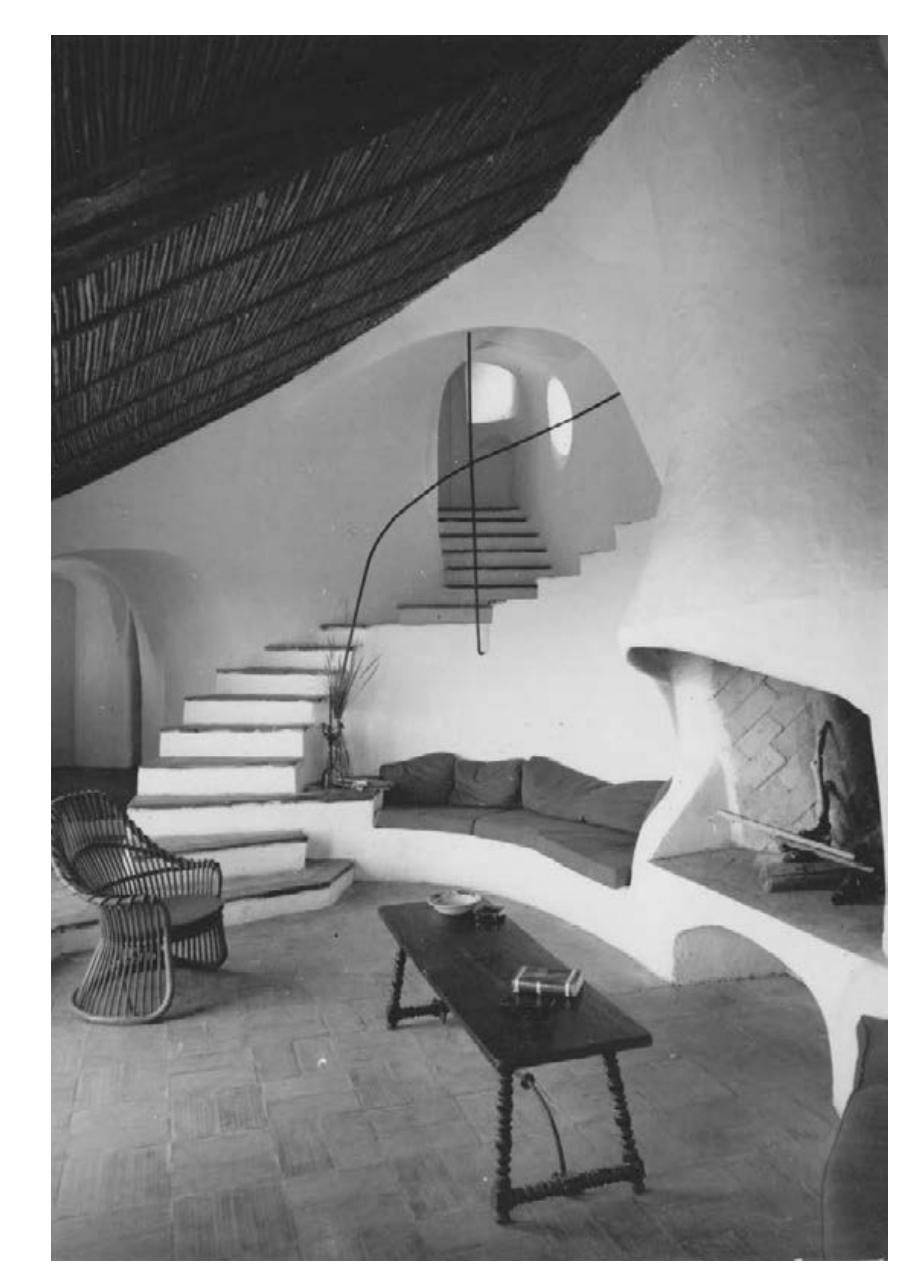

A. Presumibilmente il soggiorno di Casa Renaredda. Foto del 1966. (Archivio Enzo Satta)

B. Per dare un’idea della grafia di Jacques Couëlle, uno scatto dell’interno di uno dei suoi progetti sulla Costa Smeralda. O da Casa Renaredda o da una villa realizzata in collaborazione con il figlio Savin Couëlle. La foto è del 1966. (Archivio Enzo Satta)

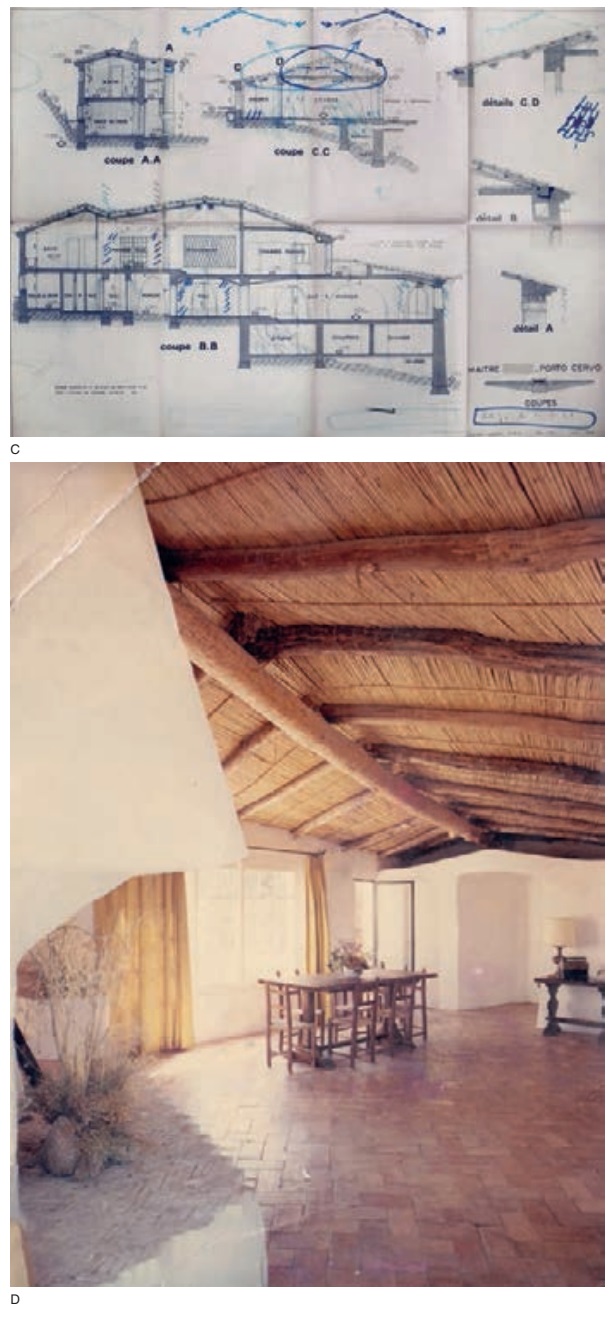

A e B Casa Renaredda, piani attuativi con note di Couëlle. Piano terra e primo piano, 1965. (Archivio Enzo Satta)

C. Piano esecutivo di Casa Renaredda con note di Couëlle. Tagli, 1965. (Archivio Enzo Satta)

D. Scatto dell’interno di una delle prime ville di Couëlle in Costa Smeralda. Potrebbe essere Villa Renaredda o un’altra villa realizzata da Couëlle. La foto è del 1966. (Archivio Enzo Satta)

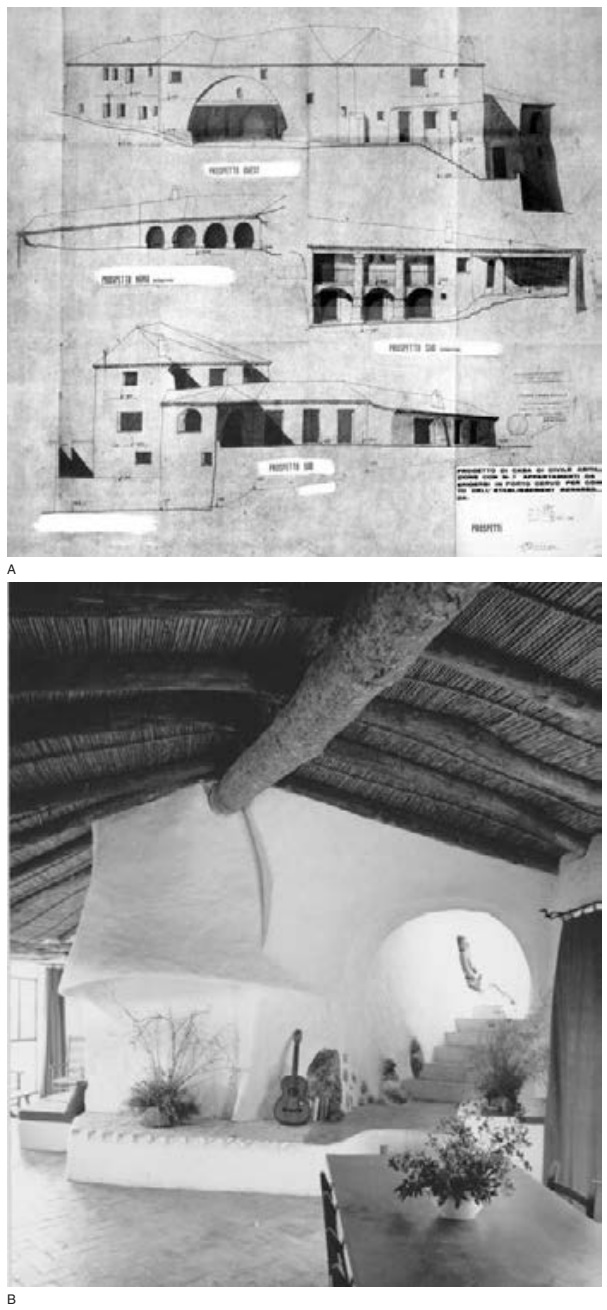

A. Casa Renaredda. Piano esecutivo firmato da Antonio Simon Mossa. Facciate, 1965. (Archivio Enzo Satta)

B. Scatto dell’interno di una delle prime ville di Couëlle in Costa Smeralda. Probabilmente si tratta di Villa Renaredda o almeno di un altro interno progettato da Couëlle. Le foto sono del 1966. (Archivio Enzo Satta)

A. Casa Renaredda. Progetto esecutivo con ventilazione e riscaldamento, 1965. (Archivio Enzo Satta)

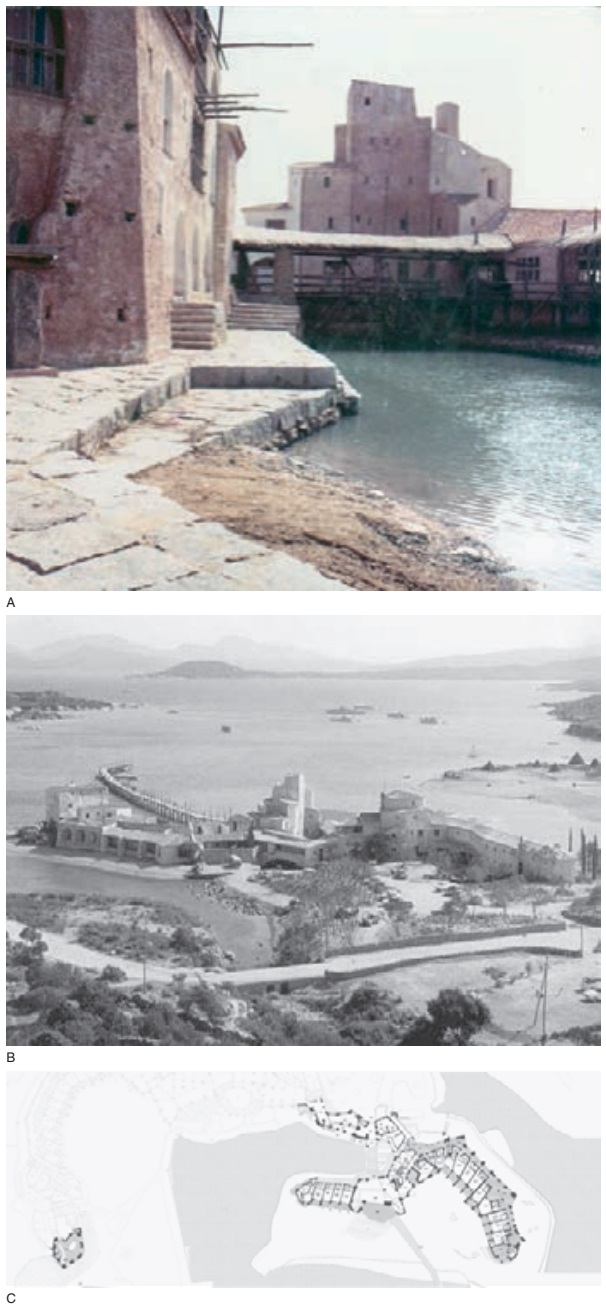

4.2. HOTEL CALA DI VOLPE

L’Hotel Cala di Volpe, forse l’edificio più famoso della Costa Smeralda, si trova a sud del campo da golf Pevero, in una grande baia precedentemente disabitata. L’hotel è situato tra il mare e la valle retrostante, che ospita il campo del Pevero Golf Club. Inaugurato nel 1963, è stato uno dei primi edifici completati.(25. La documentazione disponibile consente una buona ricostruzione della disposizione iniziale. Nell’archivio di Enzo Satta ci sono innumerevoli fotografie, ma nessun piano. Il Comune di Arzachena ha gentilmente messo a disposizione i piani attuali. Tuttavia, questi differiscono in parte in modo significativo dalla costruzione originaria. Sulla base di foto e riprese aeree, è possibile definire bene i volumi esterni originali, mentre gli interni sono solo parzialmente ricostruibili. Esistono numerose pubblicazioni su Cala di Volpe. Per citarne una tipica, si menziona Meet you at Cala di Volpe di Andreas Augustin. Tuttavia, queste pubblicazioni offrono poche informazioni architettoniche, includendo piuttosto testi pubblicitari e immagini di ospiti illustri. Per questa descrizione non sono rilevanti).

Podbielski scrive a proposito dell’inaugurazione: «La terrazza del bar è un luogo magico di sera, quando ci si siede lì e si osserva il mare. Ci fu una grande festa per celebrare questa nostra prima creazione in Sardegna. La nostra emozione era pari alla nostra felicità nel vedere che il sogno si era davvero realizzato».

Nei primi tempi, l’Aga Khan soggiornava personalmente nell’hotel e invitava i suoi ospiti a fare altrettanto. Simone Gerlat visitò la sua stanza nel 1964 e rimase colpita dalla sua semplicità. Una porta fatta di tavole di legno grezzamente assemblate conduceva a una stanza con pareti imbiancate a calce e intonacate in modo approssimativo. La stanza era arredata con mobili rustici scuri, un letto sardo e alle pareti erano appesi i tipici tappeti sardi con motivi naïf, tessuti con stoffe grezze.

L’unico elemento moderno erano, come in tutte le ville, l’aria condizionata e il telefono.

L’arredamento e l’atmosfera rispecchiavano quelle delle ville progettate da Vietti e confermavano una comune visione progettuale, anche negli arredi. Grazie alla presenza dell’Aga Khan, il Cala di Volpe fu sin dall’inizio frequentato da ospiti illustri provenienti da tutta Europa. Nel film di James Bond La spia che mi amava del 1977, l’agente segreto britannico soggiorna al Cala di Volpe, in una sala progettata come piano bar.

Questo film consacrò l’hotel come un’icona internazionale del jet set estivo. L’edificio divenne una vera e propria star della Costa Smeralda. Il porto nascosto era un luogo sofisticato. L’hotel viene descritto come un’opera d’arte, una scultura. Gli archi dalle forme libere e fiabesche, combinati con una struttura che ricorda un castello medievale, crearono un edificio facile da comprendere, che catturava lo spirito del tempo. Il nome “Cala di Volpe” richiama il legame tra le costruzioni semplici in stile naturale e la nobiltà che cacciava volpi. Fu solo grazie alla fama di questo hotel che Couëlle ottenne anche la notorietà internazionale.

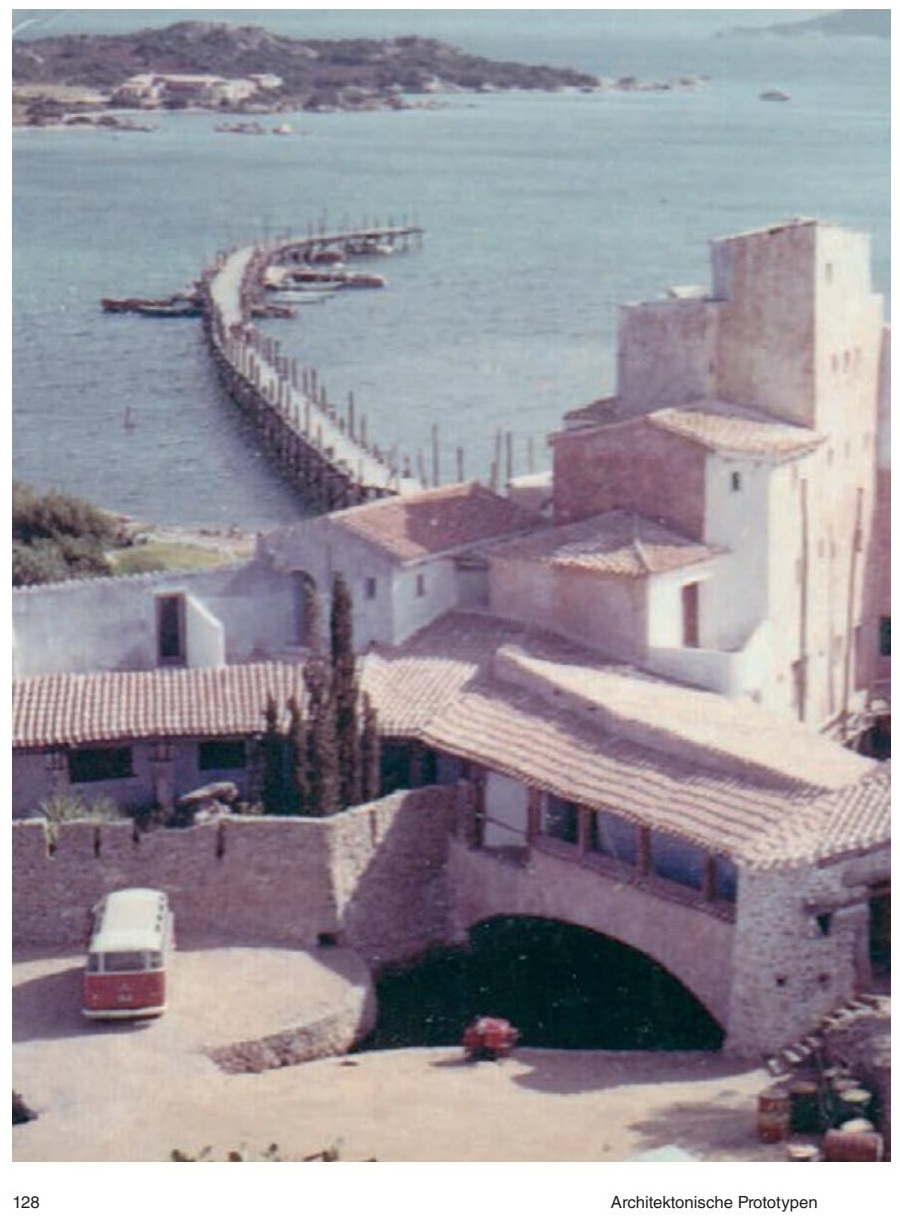

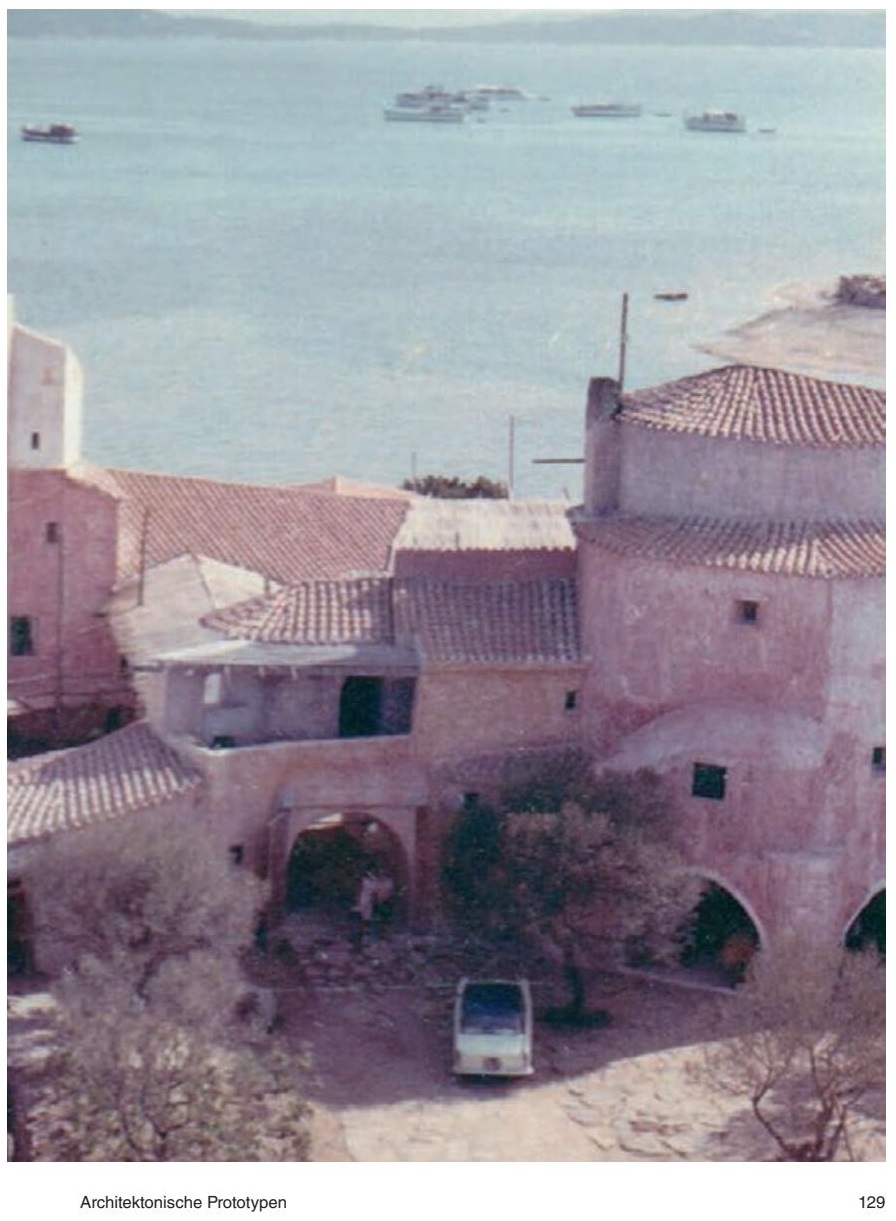

Inserimento nel paesaggio costiero

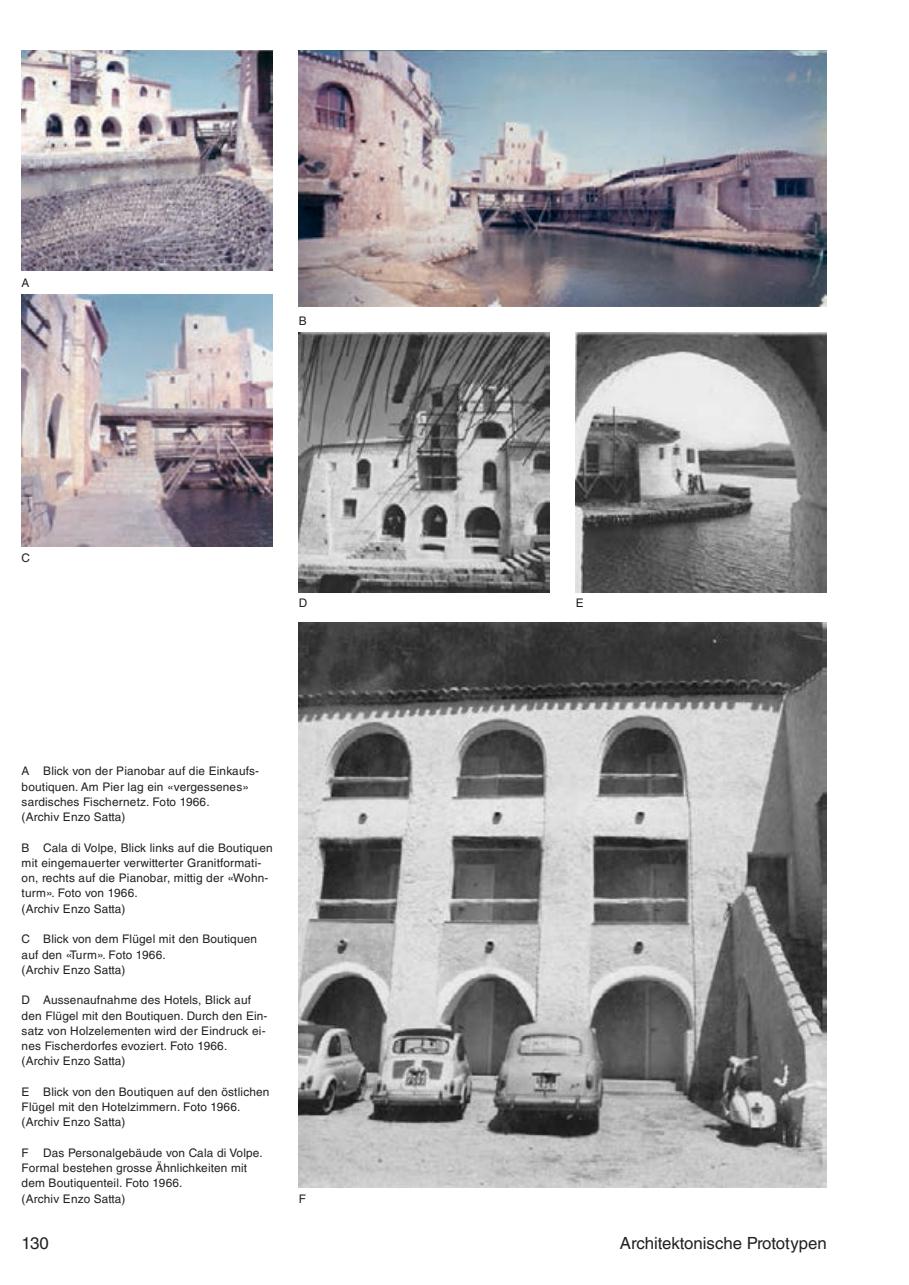

L’hotel si trova in una piccola baia, direttamente sul mare, caratterizzato da numerose penisole e insenature. La struttura stessa, con un lungo pontile in legno che si protende nel mare, evoca, oltre al riferimento al castello, l’immagine di un villaggio di pescatori assemblato. È situato su una figura morenica direttamente sul mare e ha un aspetto medievale. La torre più alta ricorda i torri residenziali rurali della Toscana. Dal suo ingresso si diramano tre ali disposte a forma di mulino a vento.

Le due ali verso il mare ospitano le camere dell’hotel, con pareti che suddividono le ali in sezioni nel piano di base. Nell’ala posteriore si trovano boutique. Al centro di questa, una caffetteria e un piano bar, sopra i quali, nella torre residenziale, sono situate altre camere d’hotel. In queste, inizialmente, soggiornava l’Aga Khan. A ovest, sull’altro lato della baia, si trovano una clubhouse e la piscina.

Il grande complesso edilizio è formato, in pianta e in sezione, da volumi di dimensioni diverse: spazi profondi e strati stretti si susseguono uno accanto all’altro. Seguendo questa configurazione di base, come già avviene con Vietti, la struttura del tetto è una composizione di coperture in tegole e terrazze di diversa altezza e forma. Tetti a padiglione, figure stellate e terrazze a scaglie si trovano fianco a fianco. Questa figura sfaccettata è unificata dalla materialità delle tegole e delle facciate esterne intonacate, oltre che dall’espressione unica derivante dall’uso di finestre di ispirazione rurale e medievale. Inoltre, le pareti e i tetti non sono mai realizzati in modo ortogonale, ma sempre leggermente inclinati, creando una figura complessiva dalle forme morbide.

L’uso di elementi in legno per i tetti delle logge o per il pontile che si protende nel mare contribuisce a creare l’impressione di un villaggio di pescatori. Questo rappresenta un’ulteriore somiglianza con Porto Cervo di Vietti, che si ispira a Capri. Vietti utilizza a Porto Cervo gli stessi elementi di materializzazione che Couëlle impiega a Cala di Volpe (vedi anche Capitolo 3.1.6 su Porto Cervo).

Più all’interno si trova l’edificio destinato al personale. La sua facciata è composta da una loggia a tre piani, con archi al piano terra e al secondo piano, mentre il livello intermedio presenta aperture quadrate. Al centro di ogni campo sottostante, simmetricamente, spuntano doccioni dalla facciata intonacata. Le fotografie mostrano una composizione della facciata che non può essere collocata in nessuna epoca. Insieme alle piccole automobili parcheggiate all’epoca, la composizione ricorda scene di un film neorealista.

Nel 1971 fu aggiunta l’ala occidentale, che raddoppiò il numero di camere dell’hotel, ma questa descrizione non ne tiene conto.

La topografia interna degli spazi

I volumi, esteriormente piuttosto chiusi, offrono all’interno una varietà di spazi diversamente modellati, caratterizzati da un’architettura scultorea con volte a soffitto, travi a vista e gallerie ad arco. Couëlle ha ampliato il suo repertorio rispetto all’architettura di Vietti introducendo un linguaggio formale orientale, con archi simili a quelli che si trovano, ad esempio, in Algeria. Tuttavia, elementi simili si ritrovano anche nel Porto Cervo di Vietti.

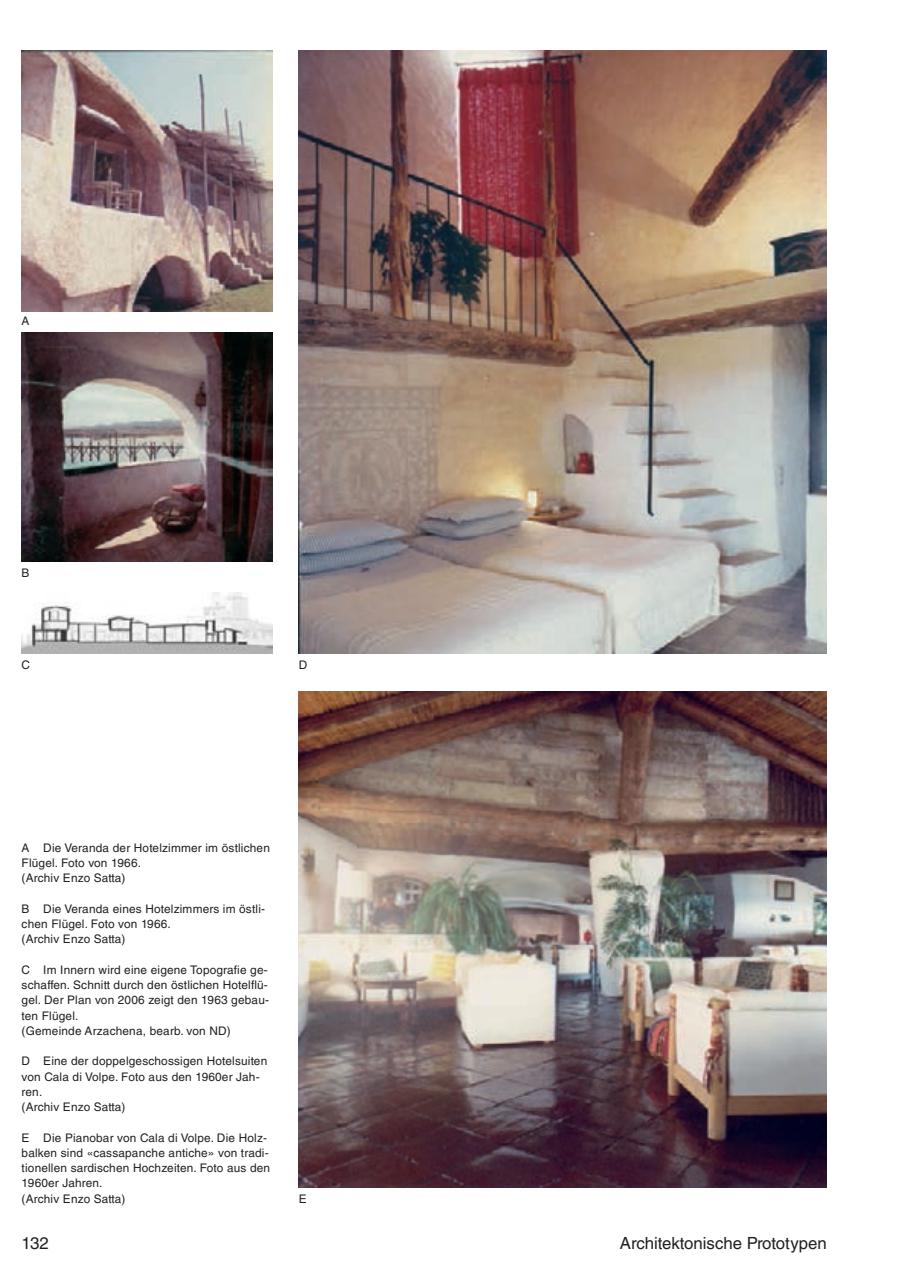

Le camere negli edifici frontali sono relativamente semplici, ma ognuna dispone di una veranda privata con vista sul mare. Le stanze dei due corpi principali dell’hotel sono leggermente coniche in pianta; la stessa conformazione si riflette nella sezione, con un tetto che conferisce a ogni spazio un’altezza e un’identità formale proprie. Alcune camere sono su due livelli e creano un microcosmo interno dinamico, una concezione che il figlio di Couëlle svilupperà ulteriormente in futuro.

La pianta poligonale del piano bar ricorda le geometrie spaziali di Frank Lloyd Wright. Sopra la sala, una struttura in travi sorregge il tetto in tegole; per i timpani tra le travi, Couëlle ha utilizzato parti di antiche “cassapanche antiche”. Queste casse di legno intagliato, riempite di lenzuola, erano il regalo più importante delle tradizionali nozze sarde. Couëlle ha integrato le pareti delle singole casse nel piano bar. Questo dimostra due aspetti del rapporto della Costa Smeralda con la Sardegna: da un lato, un interesse e una passione per l’artigianato tradizionale; dall’altro, un consumo di elementi sardi, siano essi culturali o naturali. Gli effetti di questo aspetto consumistico sono approfonditi nel Capitolo 4.

Un mondo materico rustico e fiabesco

Couëlle utilizza elementi fortemente evocativi, quasi in modo disorientante. In alcuni spazi, ad esempio, crea false volte a soffitto, mentre in altre stanze mette in scena autentiche strutture in legno con spesse travi tradizionali sarde. Il risultato è un universo spaziale dalla densa atmosfera, che attinge sia alle tradizioni costruttive sarde sia agli elementi mediterranei. Tutto questo viene sintetizzato in un insieme peculiare grazie alla mano scultorea di Couëlle, che ricorda quella di Gaudí.

Per le facciate, Couëlle ha applicato una tecnica pittorica che è diventata distintiva sia per la Costa Smeralda sia per i processi di urbanizzazione in Sardegna:

- Le porte e le travi portanti sono in legno di alta qualità.

- Alcuni pavimenti sono rivestiti con piastrelle Cerasarda, altri con sezioni di ginepro incastonate nel gesso.

- Come nelle forme e nella pianta, anche nel linguaggio dei materiali si trovano molti elementi utilizzati anche da Vietti: colonne in granito rotonde che sostengono tetti in legno, intonaci dipinti in tonalità terrose, travi a vista (che in Couëlle a volte sono anche strutturali, a differenza di Vietti), finestre semicircolari alternate a strette feritoie, arcate a tutto sesto e pavimenti in cotto rosso, per citarne alcuni.

A. Cala di Volpe, veduta della “torre residenziale” e dei moli topografici verso il mare. Foto del 1966. (Archivio Enzo Satta)

B. Vista dall’alto della pianta a forma di mulino a vento. Foto probabilmente del 1964.

(https://www.pinterest.com/cervodormiglion/costa-smeralda-anni-60/ [7 ottobre 2015])

C. La pianta del piano terra dell’edificio originario. Dall’ingresso si estendono tre ali a forma di mulino a vento. A ovest, dall’altra parte della baia, si trovano il piano bar e la piscina. (Comune di Arzachena, a cura di ND)

Cala di Volpe poco dopo il completamento. Vista a volo d’uccello dalla terraferma al mare. Foto probabilmente del 1964. (Archivio Enzo Satta)

Cala di Volpe poco dopo il completamento. Vista a volo d’uccello dalla terraferma al mare. Foto probabilmente del 1964. (Archivio Enzo Satta)

A. Vista dal piano bar alle boutique dello shopping. Sul molo c’era una rete da pesca sarda “dimenticata”. Foto 1966. (Archivio Enzo Satta)

B. Cala di Volpe, vista a sinistra delle boutique con formazioni granitiche murate, a destra del piano bar, al centro la “torre residenziale”. Foto del 1966. (Archivio Enzo Satta)

C. Veduta della “Torre” dall’ala con le boutique. Foto 1966. (Archivio Enzo Satta)

D. Inquadratura esterna dell’hotel, guardando l’ala con le boutique. L’uso di elementi in legno evoca l’impressione di un villaggio di pescatori. Foto 1966. (Archivio Enzo Satta)

E. Vista dalle boutique all’ala est con le camere dell’hotel. Foto 1966. (Archivio Enzo Satta)

F. L’edificio del personale di Cala di Volpe. Formalmente ci sono grandi somiglianze con la parte della boutique. Foto 1966. (Archivio Enzo Satta)

A. La veranda delle camere dell’albergo nell’ala est. Foto del 1966. (Archivio Enzo Satta)

B. La veranda di una camera d’albergo nell’ala est. Foto del 1966. (Archivio Enzo Satta)

C. All’interno viene creata una topografia propria. Sezione dell’ala est dell’hotel La pianta del 2006 mostra l’ala costruita nel 1963. (Comune di Arzachena, a cura di ND)

D. Una delle suite dell’hotel a due piani a Cala di Volpe. Foto degli anni ’60. (Archivio Enzo Satta)

E. Il piano bar del Cala di Volpe. Le travi in legno sono “cassapanche antiche” dei tradizionali matrimoni sardi. Foto degli anni ’60. (Archivio Enzo Satta)

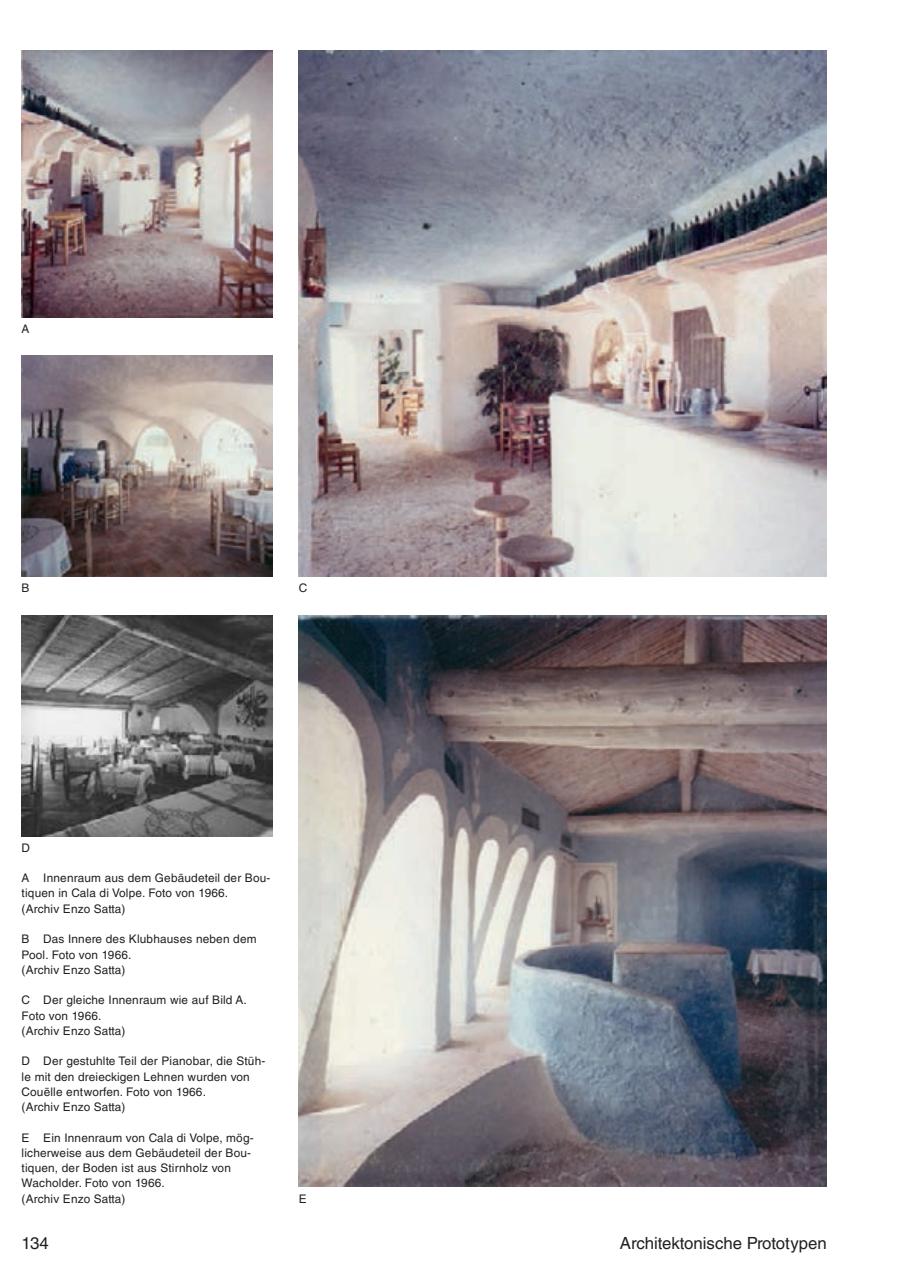

A. Interno della parte boutique dell’edificio di Cala di Volpe. Foto del 1966. (Archivio Enzo Satta)

B. L’interno della club house accanto alla piscina. Foto del 1966. (Archivio Enzo Satta)

C. Lo stesso interno della foto A. Foto del 1966. (Archivio Enzo Satta)

D. Le sedute del piano bar, le sedie con schienale triangolare, sono state disegnate da Couëlle. Foto del 1966. (Archivio Enzo Satta)

E. Un interno di Cala di Volpe, forse proveniente dalle boutique facenti parte dell’edificio, il pavimento è in fibra di ginepro. Foto del 1966. (Archivio Enzo Satta)

5. Savin Couëlle

Savin Couëlle, figlio di Jacques Couëlle, subentrò gradualmente nei progetti del padre, tanto che spesso i due architetti vengono confusi. Le sue ville rappresentano un’evoluzione dello stile di Jacques, portandolo all’estremo. A differenza del padre, all’epoca più noto, la Costa Smeralda offrì a Savin l’opportunità di affermarsi come architetto di spicco. Trasferitosi dalla Francia a Porto Cervo, Savin si ritagliò il ruolo di architetto esclusivo della Costa Smeralda.

Le sue ville si allontanarono dallo stile scultoreo di Jacques, approfondendo gli elementi cavernosi e le composizioni artistiche libere fino a creare pareti e spazi quasi simili a collage. Questo stile architettonico divenne, fino agli anni ’90, un marchio distintivo del particolare stile di vita della Costa Smeralda. Ancora oggi, le sue ville appaiono in riviste di lifestyle e libri fotografici sulla Costa Smeralda.

Ken Adam, dopo una visita in Sardegna, si ispirò ai suoi edifici per ideare il mondo sottomarino del personaggio Stromberg nel film di James Bond La spia che mi amava. Anche gli interni del protagonista Luke Skywalker in Star Wars IV ricordano l’architettura di Savin Couëlle. Probabilmente, grazie alla sua presenza nei media, Savin ebbe almeno tanto impatto sull’aspetto della Costa Smeralda quanto il padre, diventando un modello per imitazioni dello stile architettonico in Sardegna. Per questa ragione, la sua architettura viene brevemente analizzata in questo studio, concentrandosi sui primi due edifici progettati insieme al padre.

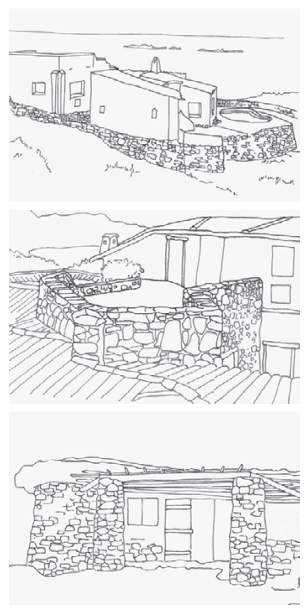

5.1. Casa Wood

Già nel 1964, mentre Jacques Couëlle lavorava alla Villa Renaredda, Savin Couëlle prese in carico il suo primo progetto nella Costa Smeralda: Casa Wood. Situata direttamente sulla costa rocciosa vicino a Porto Cervo, l’edificio fu inizialmente progettato con una pianta rettangolare ma realizzato, come per Jacques, con angoli morbidi sia in pianta sia in sezione. Gli interni sviluppano una topografia spaziale graduale attorno a un camino dalla forma espressiva. Dal punto di vista formale e planimetrico, l’opera è vicina ai progetti del padre. Le scale sinuose introdotte in questa villa divennero il marchio di fabbrica di Savin.

Sia per la costruzione della casa sia per la delimitazione della proprietà venne utilizzato il granito visibile, un elemento tradizionale dell’architettura sarda.

A. Casa Wood. Vista aerea. I muretti a secco dei pastori sono stati utilizzati come muri di confine tra gli appezzamenti. Contrariamente alla pianta, l’edificio vero e proprio è stato costruito con angoli morbidi. Data della foto sconosciuta. (Archivio Enzo Satta)

B. Casa Wood. Il primo edificio di Savin Couëlle in Costa Smeralda fu costruito con la licenza edilizia del 1964 in forma modificata. Pianta e sezione. (Archivio Enzo Satta)

C. Casa Wood. Viste e sezione. (Archivio Enzo Satta)

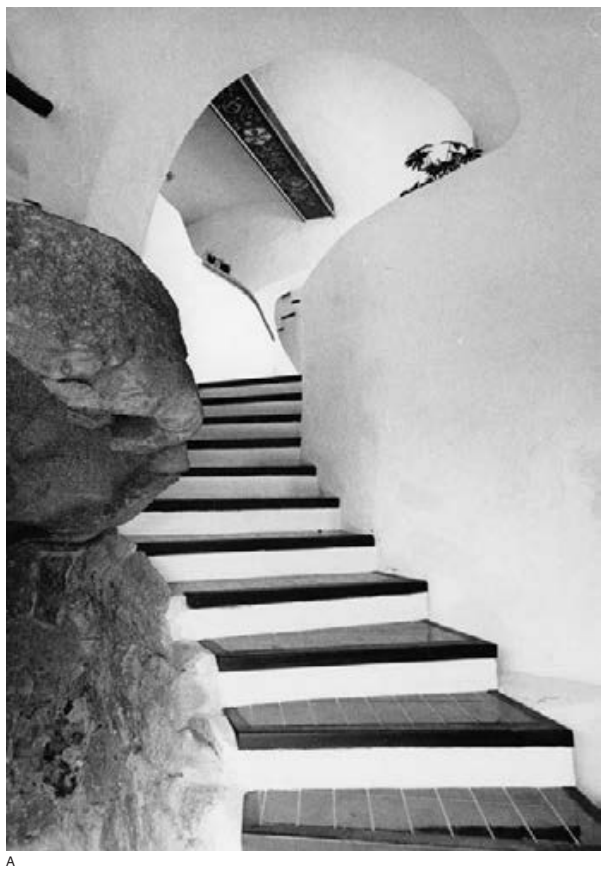

A. La scala a chiocciola è un elemento tipico dell’architettura di Savin Couëlle. Foto degli anni ’60. A (Archivio Enzo Satta)

B. Un altro tipico interno di Savin Couëlle. La composizione delle altezze delle stanze, del camino e delle scale curve è costruita allo stesso modo di Casa Wood. Foto degli anni ’60. (Archivio Enzo Satta)

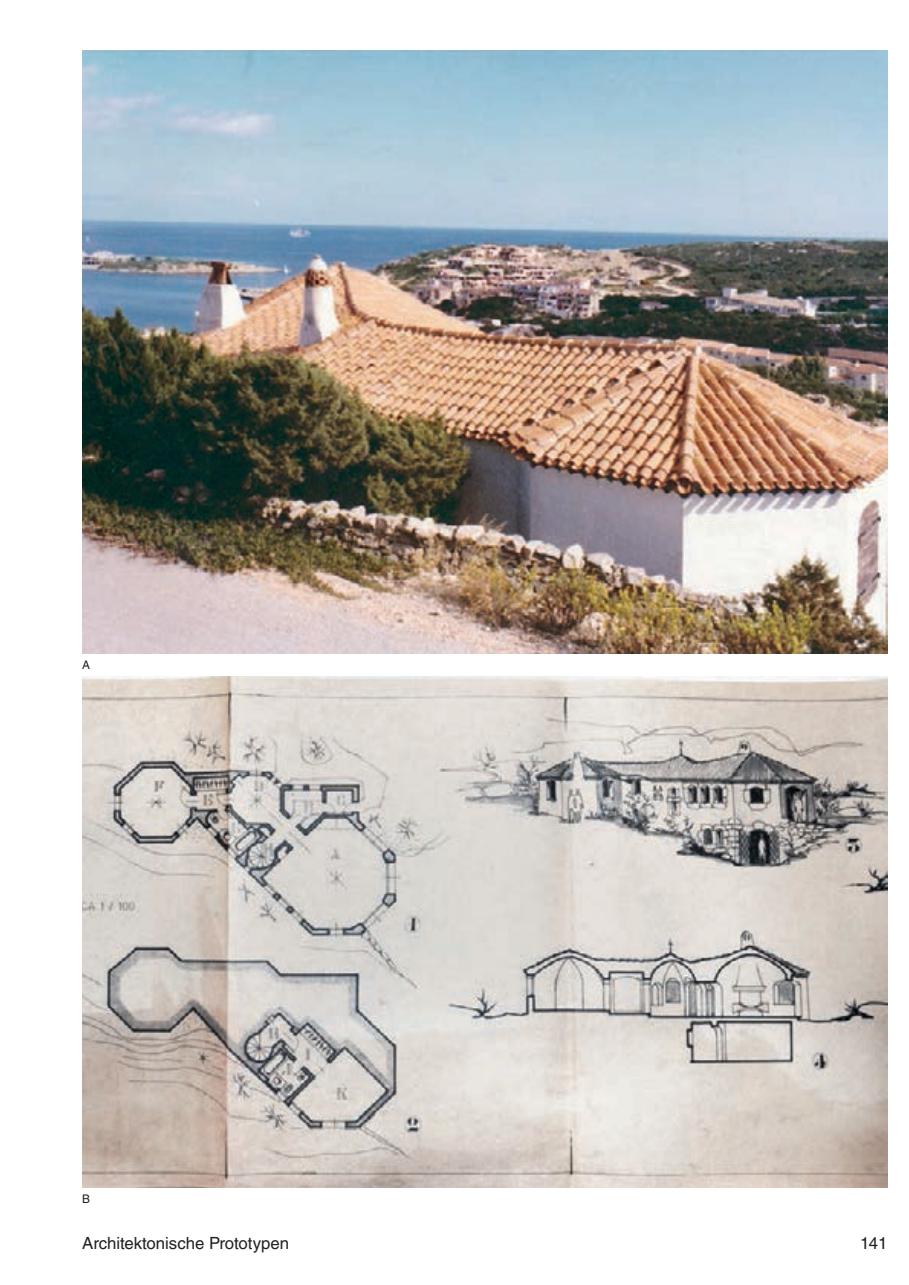

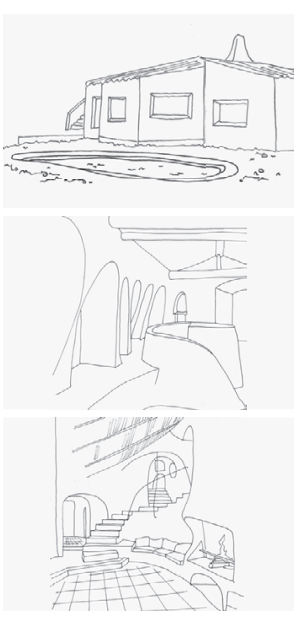

5.2. Casa In Sanatorio

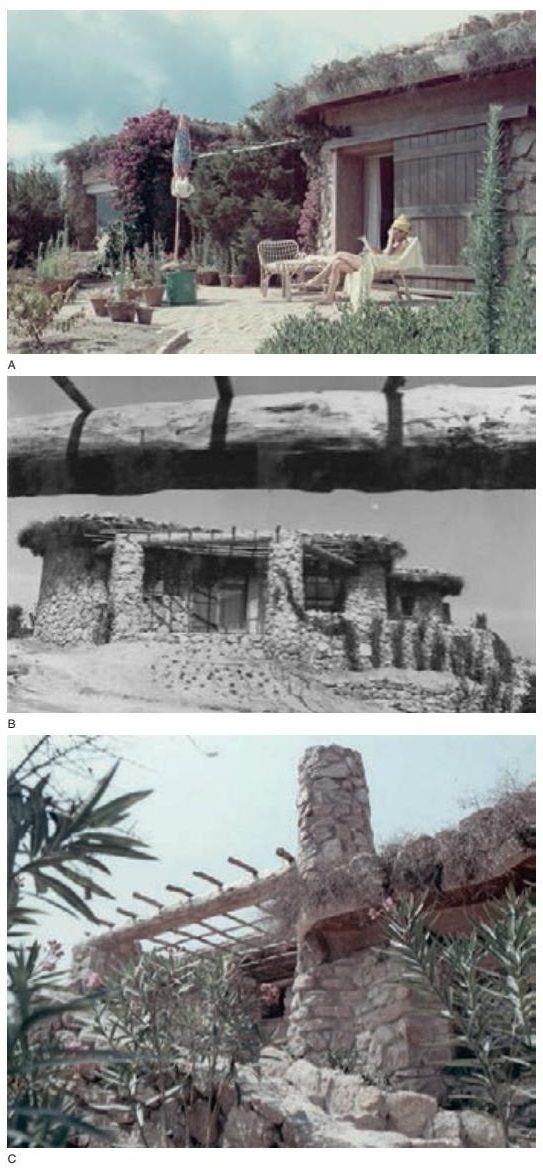

Il secondo progetto di Savin, realizzato nel 1965 per un cittadino di Vaduz, in Liechtenstein, è In Sanatorio. L’edificio si trova su una collina di Porto Cervo, inizialmente isolato lungo una curva stradale, oggi immerso in un quartiere residenziale nascosto da una fitta vegetazione.

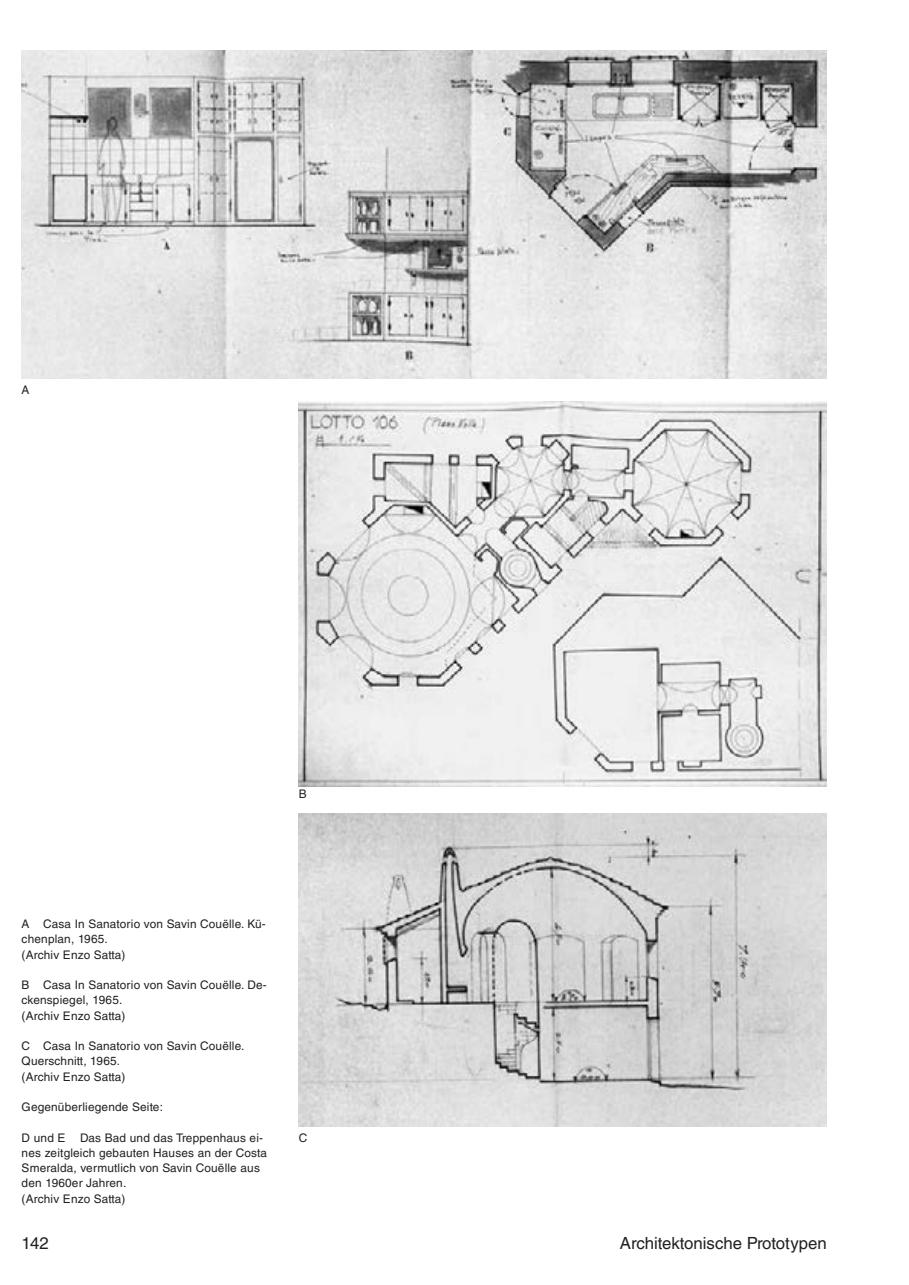

La struttura si basa su due stanze ottagonali – soggiorno e camera da letto – collegate da ambienti di servizio come la piccola cucina, il bagno e la scala. Questo progetto non è del tutto tipico di Savin Couëlle, ma porta ancora l’impronta del padre. La simmetria degli spazi, e la sua successiva rottura, sarà ulteriormente frammentata nei progetti futuri di Savin.

L’edificio rappresenta un esercizio preliminare per i selvaggi soffitti a volta del suo lavoro successivo. Qui appare per la prima volta il motivo del camino in muratura, un elemento che caratterizza tutte le opere dei Couëlle. Il tetto in tegole, modellato dolcemente come una pelle di rettile, copre gli ambienti di altezze diverse.

Nel dettaglio, si ricercò l’immagine di un’architettura rurale. Particolare attenzione fu dedicata all’atmosfera degli spazi, nascondendo il più possibile la tecnologia. La cappa della cucina fu mascherata con un rivestimento in legno; le luci vennero installate sotto i pensili, mentre gli armadietti furono realizzati con legno rustico e rifiniti con cerniere a forma di rombo.

La porta d’ingresso e le finestre furono progettate da Couëlle, con piccoli vetri quasi quadrati e pannelli in legno che richiamano il tradizionale artigianato locale. Le cucine – come anche i bagni – di Savin Couëlle sono più piccole rispetto a quelle degli altri architetti fondatori, ma la materialità e l’atmosfera degli interni di In Sanatorio sono rappresentative di tutte le sue prime opere.

A. Casa In Sanatorio di Savin Couëlle. Vista esterna. Foto della fine degli anni Settanta. (Archivio Enzo Satta)

B. Casa In Sanatorio di Savin Couëlle. Pianta, sezione e vista, 1965 (Archivio Enzo Satta)

A. Casa In Sanatorio di Savin Couëlle. Pianta della cucina, 1965. (Archivio Enzo Satta)

B. Casa In Sanatorio di Savin Couëlle. Specchio a soffitto, 1965. (Archivio Enzo Satta)

C. Casa In Sanatorio di Savin Couëlle. Sezione trasversale, 1965. (Archivio Enzo Satta)

D. ed E. Il bagno e la scala di una casa costruita nello stesso periodo in Costa Smeralda, probabilmente da Savin Couëlle negli anni ’60. (Archivio Enzo Satta)

6. Michele Busiri-Vici

Michele Busiri-Vici proveniva da una famiglia romana con una lunga tradizione di artisti e architetti risalente al XVII secolo. A partire dagli anni ’40, progettò ville in stile mediterraneo lungo la costa romana, ispirandosi alle case rurali napoletane e ai trulli pugliesi. Le sue costruzioni erano sempre intonacate di bianco, caratterizzate da linee morbide e una combinazione di forme spaziali rotonde e ortogonali. Grazie a queste caratteristiche, venne scelto, già sessantenne, per il progetto della Costa Smeralda.(29)

Al primo impatto, la Costa Smeralda suggerisce che Busiri-Vici abbia avuto un ruolo centrale nel progetto. Tra le sue opere più rappresentative vi è la chiesa di Stella Maris, simbolo architettonico del luogo per il suo rapporto tra natura e cultura, come dimostrano le colonne in granito formatesi nel corso di milioni di anni e il dipinto della Madonna di El Greco appeso al muro. Il suo hotel Luci di Muntagna a Porto Cervo è uno dei primi edifici visibili per chi arriva via terra, mentre il complesso residenziale Sa Conca è stato ampiamente pubblicizzato nei materiali promozionali della Costa Smeralda. Progettò anche la centrale telefonica, un’infrastruttura essenziale per il consorzio nelle prime fasi del progetto.

Tuttavia, i suoi contributi sono scarsamente documentati, e le pubblicazioni su di lui sono limitate. Con il tempo, perse rilevanza all’interno del progetto, cedendo terreno a Vietti sia a Porto Cervo (dove non costruì il centro vero e proprio) sia a Romazzino. Come Jacques Couëlle, anche Busiri-Vici passò alcuni incarichi al figlio, sebbene il suo ruolo preciso nella Costa Smeralda rimanga poco chiaro.

(29. Nell’archivio di Enzo Satta non ci sono piani né quasi fotografie di interni di opere di Busiri-Vici. Solo le fotografie esterne delle sue ville sono numerose. Tuttavia, il Comune ha messo a disposizione i piani di un edificio, Casa Studio, per questa ricerca. Questo è uno dei primi edifici costruiti da Busiri-Vici alla Costa Smeralda, ma la disposizione circolare non è del tutto tipica. Pertanto, sarà trattato solo brevemente. Per un quadro il più possibile completo del lavoro di Busiri-Vici alla Costa Smeralda, verranno descritti gli edifici Sa Conca e Villa Bettina. Di Sa Conca è stata trovata una sezione e una pianta del tetto, e gli spazi esterni dell’edificio sono ancora accessibili. Della Villa Bettina è stata trovata una piccola immagine della pianta, che è stata ridisegnata da ND. Insieme, questi tre edifici forniscono una buona panoramica dello stile di Busiri-Vici. Inoltre, il Comune di Arzachena ha fornito i piani dell’Hotel Romazzino).

6.1. Casa Studio

Questo complesso residenziale, costruito nel 1964, si trova nel quartiere del vecchio porto di Porto Cervo, tra la chiesa Stella Maris e il mare. È il primo edificio che Busiri-Vici presentò per l’approvazione all’autorità edilizia, dove successivamente venne archiviato. Le otto unità residenziali, di forma circolare, sono disposte attorno a un cortile centrale anulare. Nel contesto della Costa Smeralda, Casa Studio rappresenta un’eccezione: l’edificio è orientato in maniera quasi uniforme su tutti i lati e tiene poco conto delle caratteristiche topografiche del luogo. Le abitazioni, di dimensioni piuttosto ridotte, sono organizzate intorno a un cortile interno, simile a una piazza di un villaggio.

Tuttavia, ci sono elementi che non solo sono tipici dello stile di Busiri-Vici, ma caratterizzano anche il suo lavoro alla Costa Smeralda. Il suo repertorio include spazi abitativi quasi circolari, organici, che richiamano fortemente le case trulli, e piante razionali, quasi moderne, con angoli arrotondati. Come in tutti gli edifici della Costa Smeralda, i camini fungono da punto focale per l’organizzazione degli spazi interni ed esterni: internamente rappresentano il centro dell’area abitativa, mentre esternamente donano verticalità e accenti impressionistici all’aspetto complessivo.

Gli edifici di Busiri-Vici, visti dall’esterno, appaiono quasi fiabeschi, con i loro bordi murari ondulati e i camini che sembrano colare verso l’alto, disposti in modo espressivo agli angoli degli edifici. Tra i tre architetti principali della Costa Smeralda, Busiri-Vici è quello che ha applicato con maggiore creatività i basamenti in granito, trasformandoli in elementi decorativi attraverso un disegno libero che si estende verso l’alto. Gli interni, invece, tendono a essere più semplici e pragmatici. Un’eccezione è rappresentata dagli ingressi rappresentativi e dagli spazi esterni coperti, che creano un continuum spaziale coerente con l’espressione artistica dell’esterno.

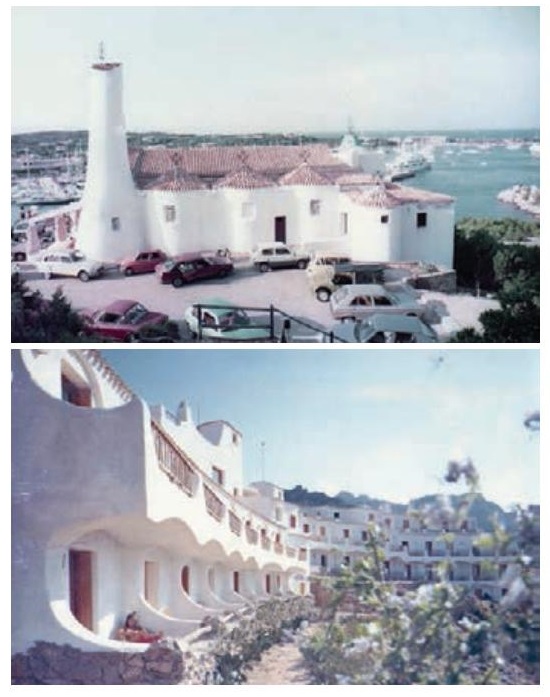

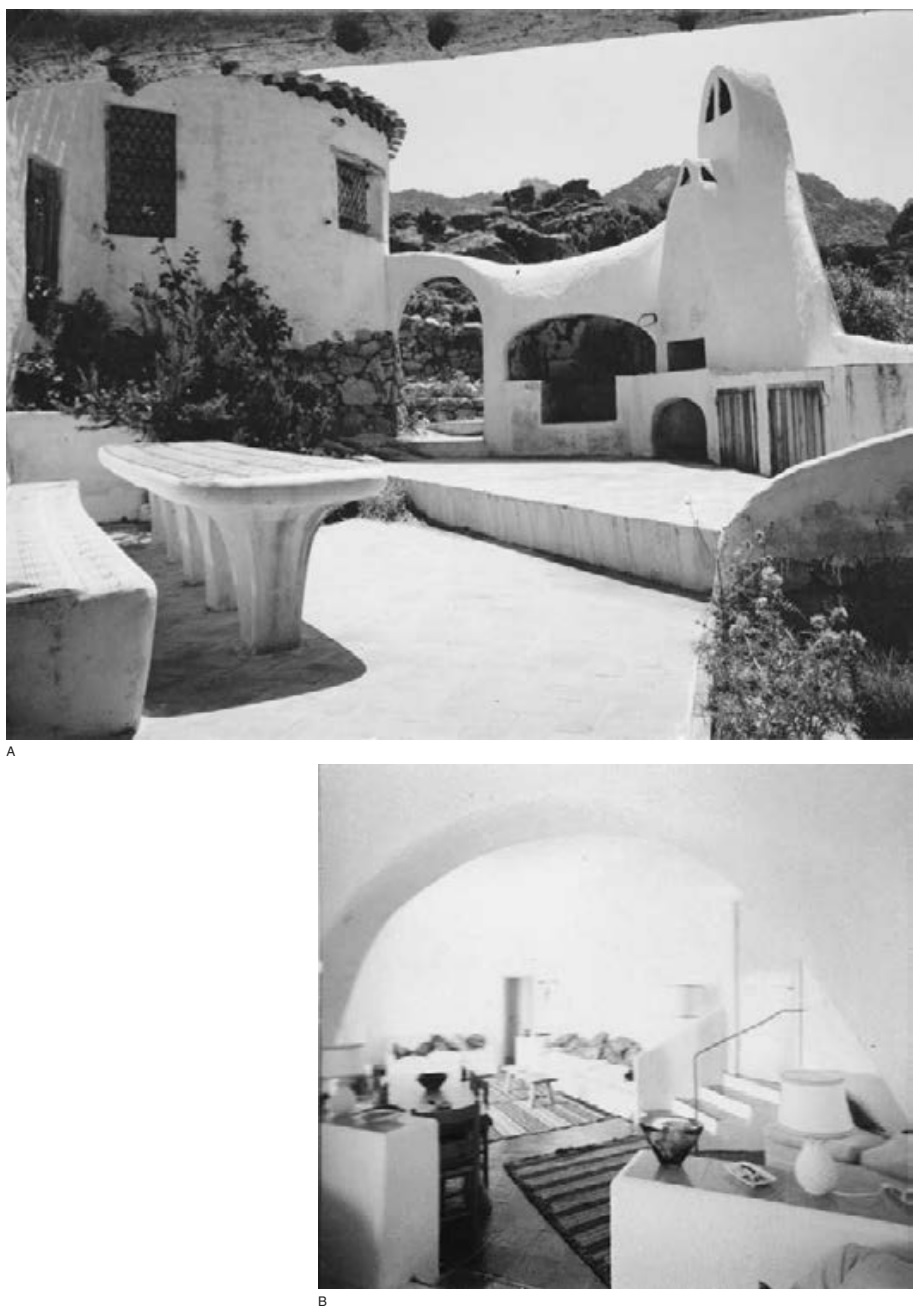

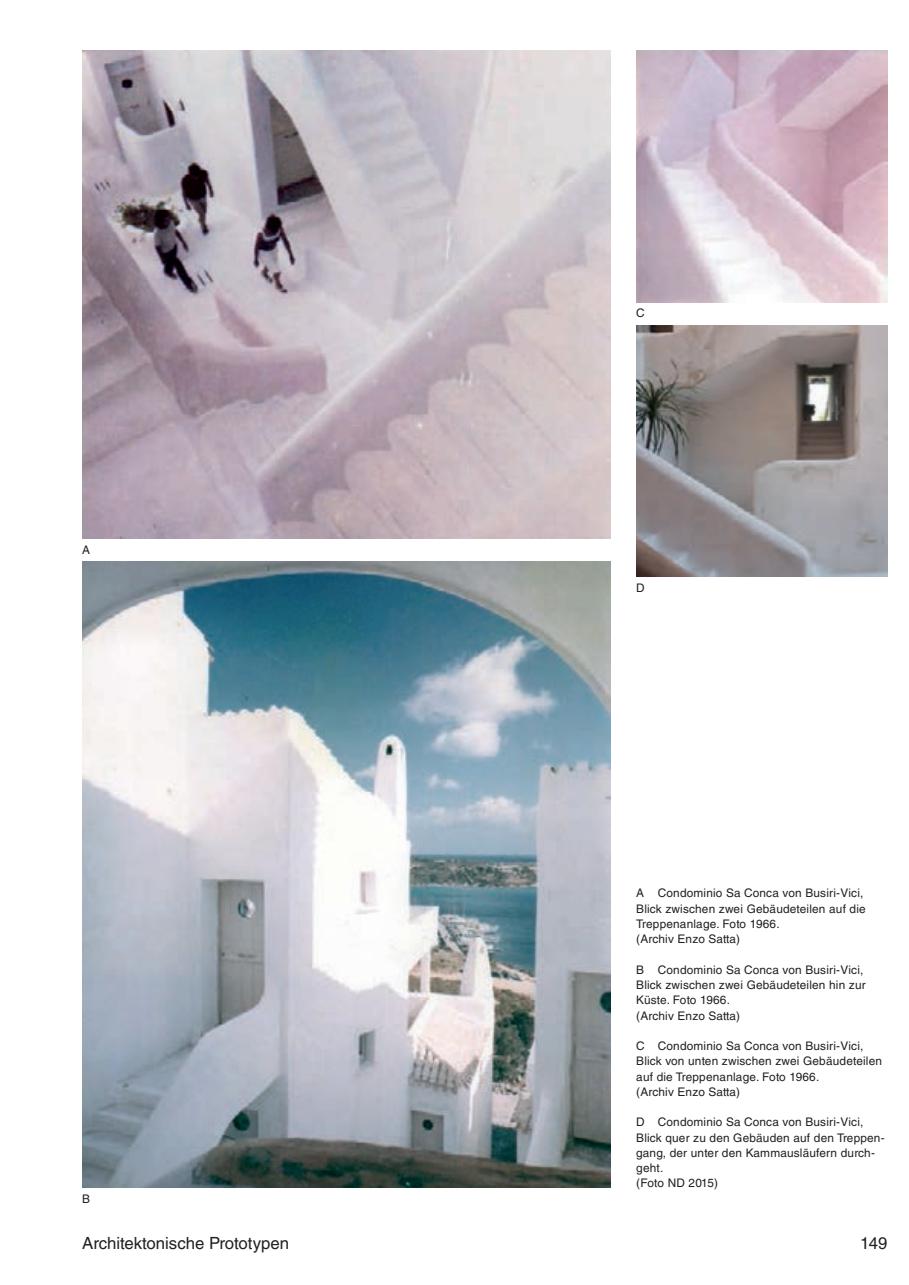

6.2. Sa Conca

Nel complesso residenziale Sa Conca, situato nelle vicinanze, l’interazione con il terreno diventa più evidente. Le abitazioni sono disposte trasversalmente rispetto alla costa, sfalsate l’una rispetto all’altra, permettendo a ciascuna unità di godere di una vista sul mare. Questa disposizione a gradoni è collegata da una scalinata che ricorda le atmosfere piranesiane. Parallelamente alla costa, i cinque blocchi principali sono uniti sul lato strada da un porticato ad archi e, otto metri più in basso, da una scala trasversale che attraversa tutti e cinque gli edifici. Insieme alle scale che scendono dalla strada verso la costa, questi collegamenti formano un vero e proprio paesaggio architettonico.

L’aspetto degli edifici presenta caratteristiche simili a quelle di Casa Studio. I dettagli espressivi di Busiri-Vici uniscono spesso una funzione pratica a un’estetica enfatizzata. Ad esempio, il basamento in granito, progettato principalmente per proteggere l’intonaco dall’acqua, è decorato con un disegno libero che lo trasforma in un elemento ornamentale. I profili ondulati degli edifici di Sa Conca sono creati dalle tegole di copertura. In altre ville di Busiri-Vici, questi profili ondulati sono invece generati dai parapetti delle terrazze sul tetto.

A. La chiesa Stella Maris di Porto Cervo di Busiri-Vici. La foto è stata scattata probabilmente alla fine degli anni Settanta. (Archivio Enzo Satta)

B. L’Hotel Luci di la Muntagna a Busiri-Vici. La foto risale probabilmente alla metà degli anni Sessanta. (Archivio Enzo Satta)

A. Un edificio in Costa Smeralda di Busiri-Vici, forse la Casa Studio. L’apertura al centro dell’immagine di un semicerchio su un rettangolo più piccolo è tipica della sua architettura in Costa Smeralda. Foto probabilmente degli anni ’60. (Archivio Enzo Satta)

B. Un interno di Busiri-Vici con la stessa apertura tra due stanze su livelli diversi. Si caratterizza anche per la ringhiera sottile e ondulata e per l’uso di piastrelle Cerasarda di colore azzurro. Foto probabilmente degli anni ’60. (Archivio Enzo Satta)

A. Condominio Sa Conca di Busiri-Vici, vista della scala tra due parti dell’edificio. Foto 1966 (Archivio Enzo Satta)

B. Condominio Sa Conca di Busiri-Vici, vista tra due parti dell’edificio verso la costa. Foto 1966 (Archivio Enzo Satta)

C. Condominio Sa Conca di Busiri-Vici, vista dal basso tra due parti dell’edificio verso la scala. Foto 1966. (Archivio Enzo Satta)

D. Condominio Sa Conca di Busiri-Vici, vista attraverso gli edifici fino alla scala che corre sotto gli speroni del crinale. (Foto ND 2015)

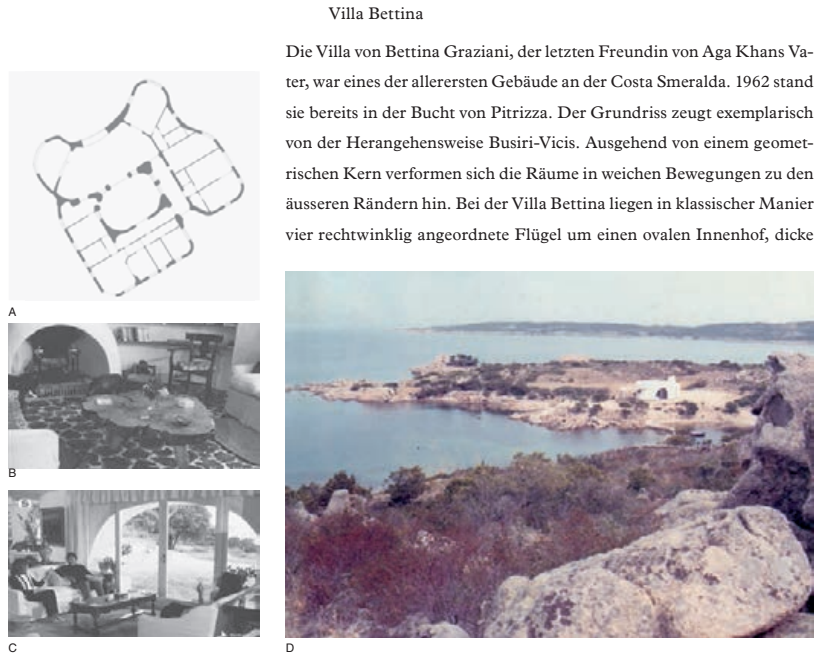

6.3. Villa Bettina

La villa di Bettina Graziani, ultima compagna del padre dell’Aga Khan, fu uno dei primissimi edifici costruiti alla Costa Smeralda. Già nel 1962 sorgeva nella baia di Pitrizza. La pianta rappresenta un esempio emblematico dell’approccio progettuale di Busiri-Vici: a partire da un nucleo geometrico, gli ambienti si deformano con movimenti morbidi verso i margini esterni.

Nella Villa Bettina, i quattro bracci, disposti ortogonalmente intorno a un cortile interno ovale, seguono un’impostazione classica. Spesse pareti angolari fanno da raccordo tra le due geometrie delle diverse aree. L’ala nord-est, che si collega all’ingresso principale, ospita la zona per gli ospiti, gli spazi per il personale e la cucina. Le ali sud-est e sud-ovest accolgono le stanze private, mentre l’ala nord-ovest è dedicata al grande salone, il più deformato nella forma, i cui due estremi si allungano verso il mare.

Il salone è suddiviso in tre livelli: la parte centrale, con una grande finestra affacciata sulla costa, si trova alla quota più bassa, mentre le estremità sono rialzate. All’estremità ovest, la più alta, Busiri-Vici installò un pavimento in legno di ginepro con intarsi di gesso, un dettaglio che si ritrova in tutte le prime opere realizzate alla Costa Smeralda. Lo stesso materiale fu utilizzato da Couëlle a Cala di Volpe e da Vietti in una delle ville fondatrici di Porto Cervo (dove pare si senta ancora oggi il profumo del ginepro).

Non è possibile stabilire quale dei tre architetti abbia introdotto per primo questo tipo di pavimentazione, poiché le fonti sono contraddittorie. Tuttavia, l’uso condiviso dei materiali suggerisce che ci fossero accordi tra i progettisti, che andavano oltre le somiglianze formali fino a influenzare i dettagli tecnici. Anche l’arredamento della villa di Bettina Graziani è in sintonia con quello documentato negli interni di Vietti: un mix di oggetti provenienti da tutto il mondo combinati con prodotti sardi, come cuscini e tappeti.

Nei grandi archi, a volte, manca in Busiri-Vici una piena coerenza tra l’interno e l’esterno. Gli archi espressivi, infatti, sono spesso chiusi all’interno con finestre rettangolari, i cui angoli superiori si trovano contro pareti cieche. Una soluzione simile e altrettanto pragmatica si trova anche nelle opere di Vietti, nei suoi grandi finestroni panoramici ad arco.

A. La pianta di Villa Bettina riflette la firma progettuale di Busiri-Vici. Basandosi su forme geometriche chiare, egli ammorbidisce la figura ai bordi. (Pianta ND, fonte: Progettare in Costa, p.11)

B. Il pavimento della zona giorno di Villa Bettina con legno di ginepro intarsiato nell’intonaco. (Vanno a nascondersi 1969)

C. Gli espressivi archi sono chiusi all’interno da finestre rettangolari. (Vanno a nascondersi 1969)

D. La rimessa di Villa Bettina. Foto del 1966 (Archivio Enzo Satta)

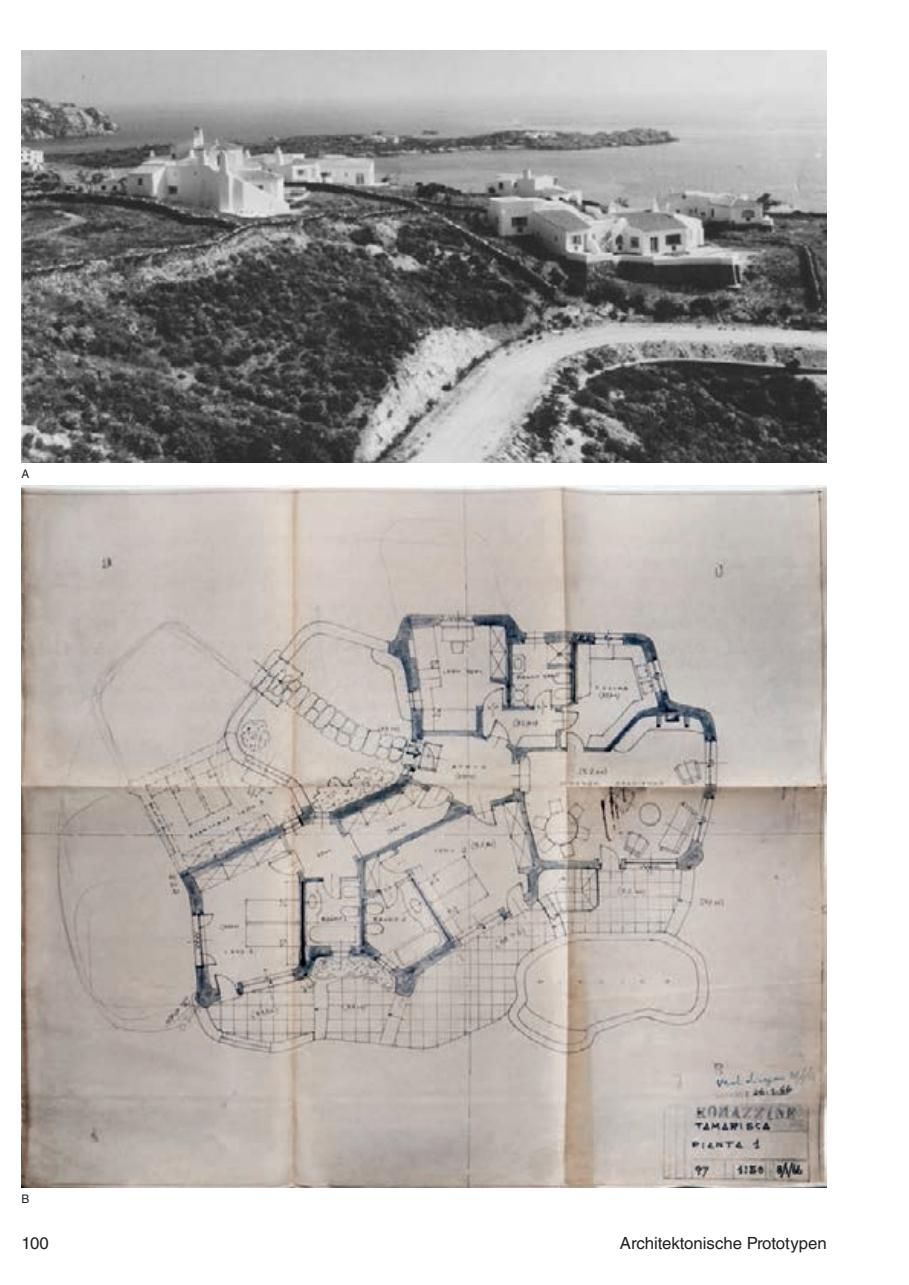

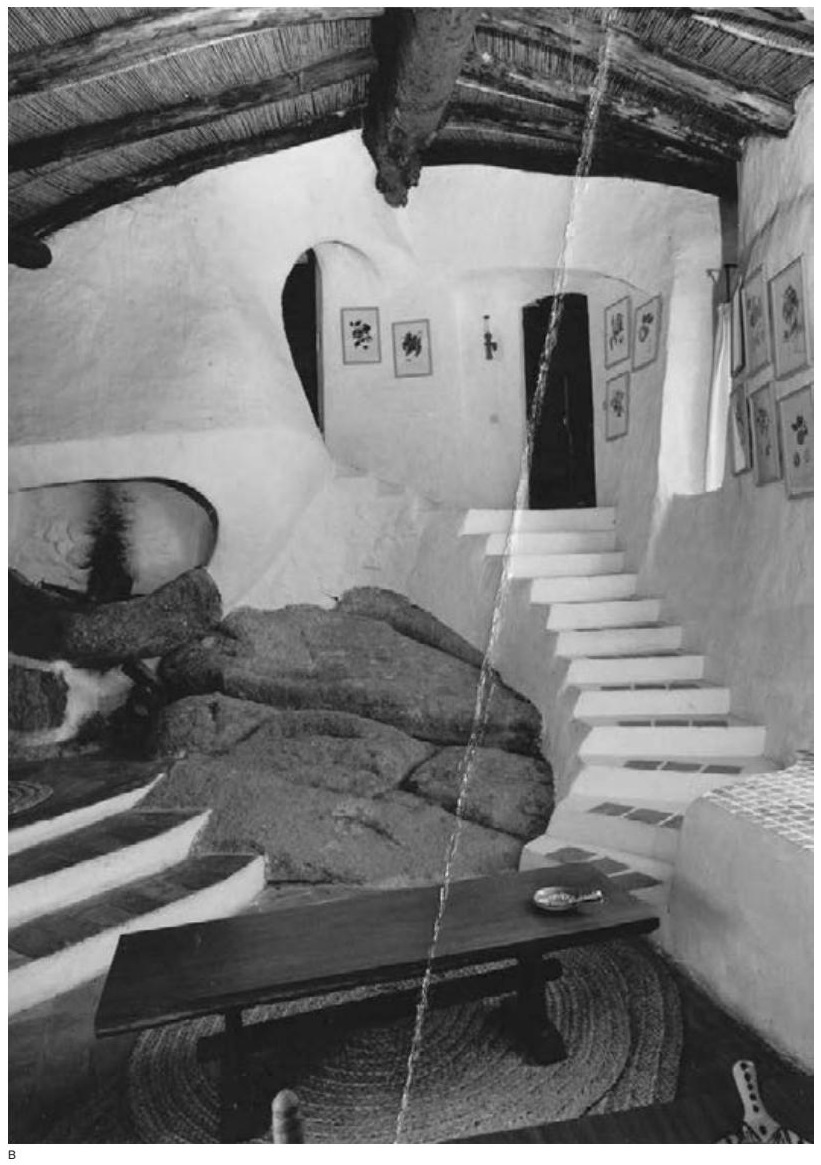

6.4. HOTEL ROMAZZINO

Busiri-Vici ha costruito due importanti hotel in Costa Smeralda. A Porto Cervo, ha realizzato l’hotel Luci di Muntagna, un quattro stelle di grande rilevanza grazie alla sua posizione centrale nella località.

Il suo secondo hotel, il Romazzino, fu costruito quasi contemporaneamente(32). Fa parte del quartetto dei lussuosi hotel a cinque stelle, insieme al Pitrizza, al Cervo e al Cala di Volpe. Per la sua grandezza, il ruolo di ammiraglia della Costa Smeralda e la clientela esclusiva, il Romazzino rappresenta un esempio emblematico.(33) Non si trattò di un progetto completamente autonomo: la progettazione fu discussa con il comitato architettonico e sembra che anche Couëlle abbia influenzato il design.(34)

(32. Fonti relative all’Hotel Romazzino: Nell’archivio di Enzo Satta si trovano numerose fotografie. Il comune ha messo a disposizione i piani dell’edificio).