PONZESI IN SARDEGNA

di Giulio Vitiello

Cagliari, Fossataro, 1974

Nota. Dal seguente bel libro (fuori commercio da tanti anni) dell’avvocato Giulio Vitiello, che visse a Oristano dando un prezioso apporto professionale e culturale alla vita della città (sua una importante donazione all’Antiquarium Arborense (si veda QUI, p. 86), riportiamo degli estratti sull’insediamento dei Ponzesi in Sardegna.

Le pagine riportate sono integrate da Note che fanno rimando con appositi Link ad altre notizie pubblicate successivamente sui rapporti tra Ponza e la Sardegna, e da un interessante allegato su Santa Teresa Gallura del Sig. Salvatore Giagheddu.

Le immagini sono esterne al libro.

Si ringrazia la biblioteca di Ponza per l’invio delle pagine richieste.

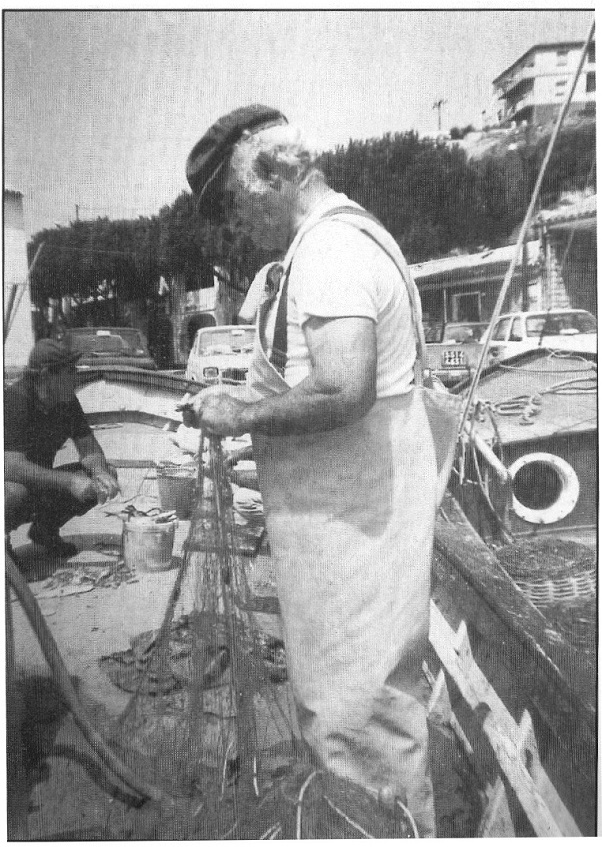

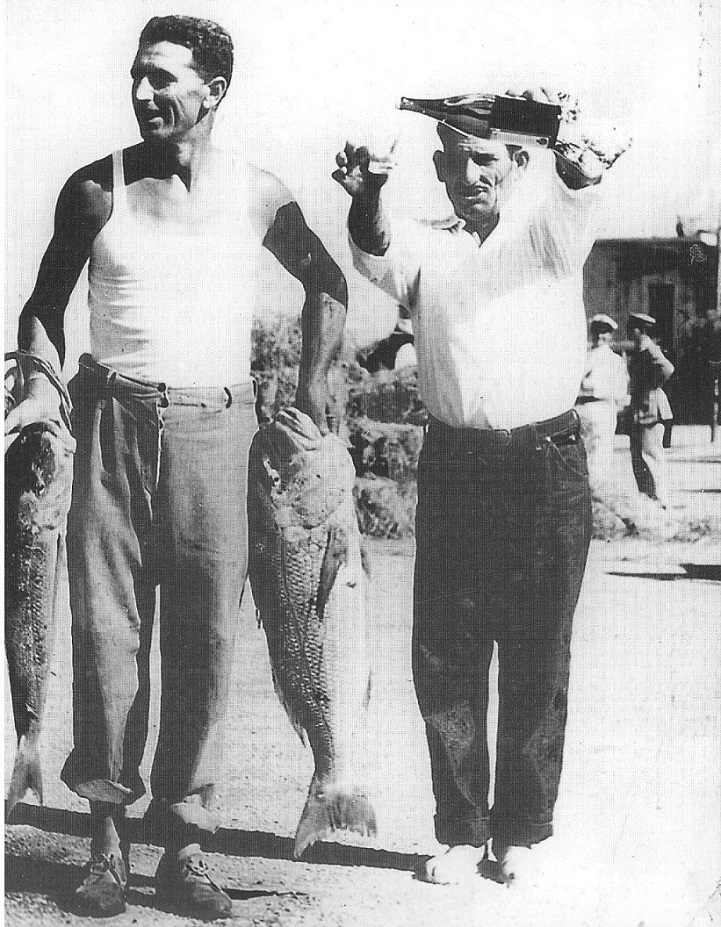

GLI ARAGOSTAI LUNGO LE COSTE SARDE

Molti gozzi, seguendo le rotte dei Fenici e dei Greci, a tappe si spinsero sulle coste orientali della Sardegna fermandosi a La Maddalena, Olbia, Siniscola, Arbatax, golfo di Cagliari fino a Carloforte.

In epoca posteriore attraversarono le bocche di Bonifacio, si fermarono a S. Teresa di Gallura, Castelsardo, Stintino per poi arrivare ad Alghero, Bosa e golfo di Oristano dove, poco lontano da capo Frasca, sorge «Lo scoglio dei ponzesi».

L’affannosa ricerca dei luoghi più pescosi del decapodo dette, anche in periodo pioneristico, guadagni sufficienti per continuare nell’impresa, a malgrado che le navi e i sistemi di trasporto fossero la causa prima delle perdite.

La moria era elevata, qualche volta anche totale quando il viaggio, dal luogo di pesca al mercato di vendita, oltrepassava il tempo sopportabile per la vita del crostaceo.

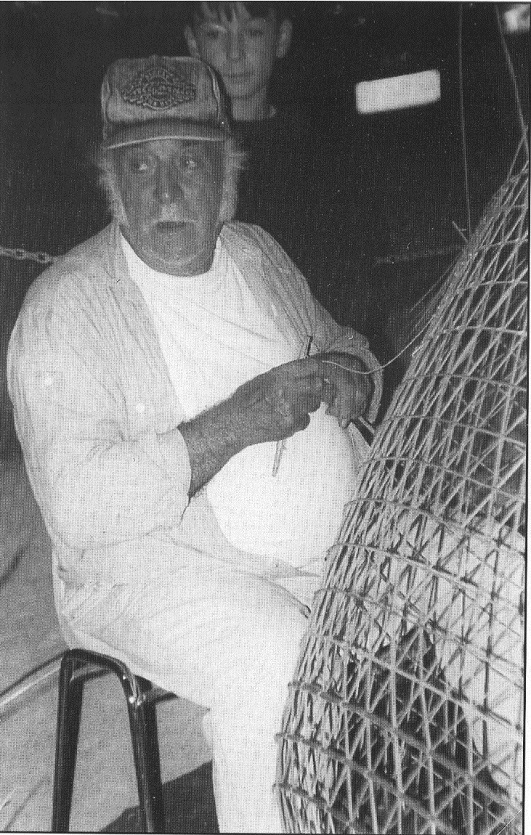

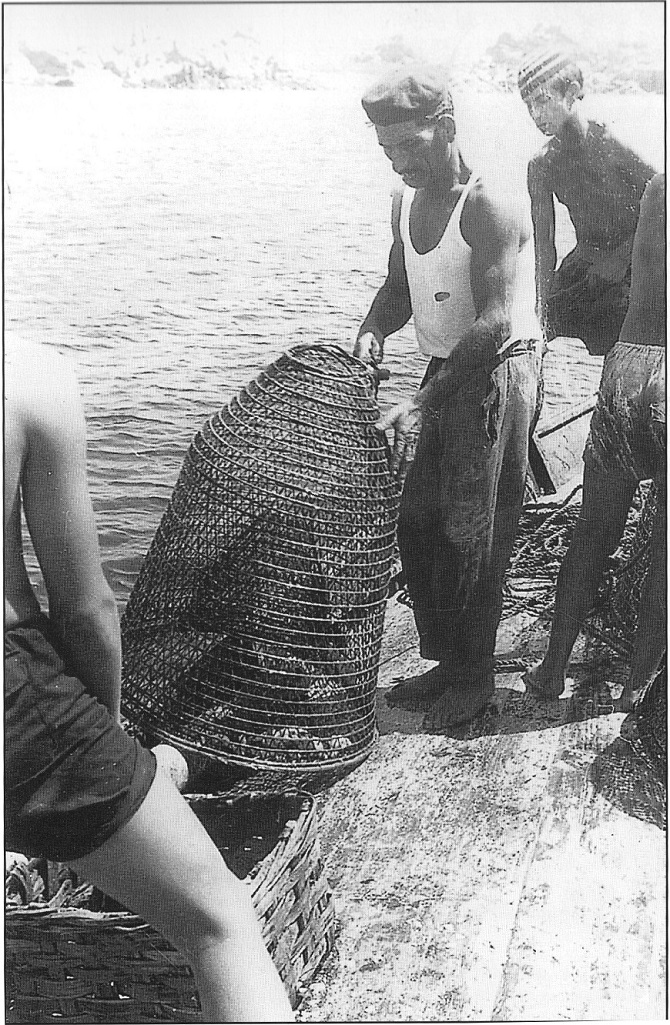

Le aragoste immobilizzate nella paglia venivano chiuse in appositi cesti di vimini che, durante la bonaccia o immobilità della nave, venivano calati in mare legati alle murate, altrimenti secchi d’acqua a ripetizione venivano lanciati sugli stessi. Tutto ciò non bastava, giornalmente bisognava verificare i cesti ed eliminare le aragoste morte o moribonde. Queste venivano immediatamente bollite e messe a seccare con lo stesso procedimento usato per il merluzzo.

La fatica, quasi inumana a cui era sottoposto l’equipaggio durante la trasversata, che a volte superava i trenta giorni, può solo essere immaginata.

Sui mercati di vendita: Genova, Marsiglia, Barcellona e Costa Azzurra, gli armatori delle navi erano sempre soggetti a ricatti per cui si rese necessario che persona cointeressata si stabilisse in loco, provvedesse alla conservazione della merce e la mettesse in vendita con dosaggio. Gennarino Sandolo, forse, è l’unico rimasto sulla breccia a Marsiglia.

ERASMO VITIELLO EPONIMO DELL’INDUSTRIA

I ponziani avevano in corso un esperimento per conservare le aragoste su nave cisterna, ma esso dava risultati negativi, anzi pericolosi, e fu abbandonato quando l’armatore Erasmo Vitiello, nell’ultimo decennio del 1800 con il suo bastimento approdato in un porto spagnolo, forse Barcellona, visitò una nave spagnola che trasportava aragoste dalla costa del Marocco.

La visita ebbe il risultato di risolvere definitivamente il problema per la conservazione del decapodo; costruire cioè delle speciali vasche sulle navi aragostaie.

I cantieri di Ponza e della Campania si attrezzarono per la costruzione di queste navi speciali, alle quali i pescatori ponziani dettero il nome di «mburchiella» dai fori praticati sotto la linea di galleggiamento della nave attraverso i quali l’acqua marina entra in esse vasche-vivaio.

Le navi trasformate o di nuova costruzione in seguito furono adibite anche al trasporto di anguille e capitoni provenienti da Tunisi e da Comacchio; nel periodo natalizio giungevano a Napoli, che è il mercato di maggior consumo di questi pesci, ben cariche, e il commercio ponziano fioriva (in merito vedi pag. 320).

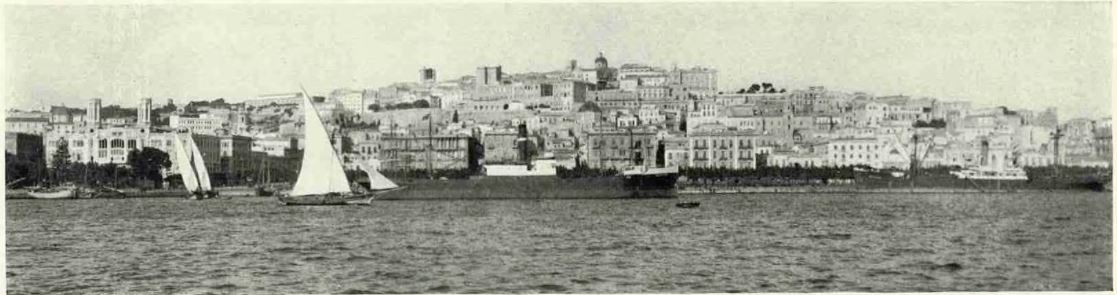

SVILUPPO DELLA FLOTTA MERCANTILE

Parallelamente all’industria e al commercio della aragosta, la flotta mercantile da trasporto merci si sviluppò di pari passo. Il novanta per cento del traffico e commercio di questa marineria si localizzo tra la Sardegna ed il golfo di Napoli.

Dal 1850 in poi i ponziani, mano a mano che facevano aumentare di numero e di stazza la loro flotta, alla piccola vela latina affiancarono le golette a due e tre alberi, gli scuner, i cutter ecc.

Gli armatori proprietari, spinti dal sacro egoismo di superarsi e distinguersi, davano quasi sempre alle loro navi colori e velatura tali da farle distinguere e riconoscere anche da lontano.

SARDEGNA: TERRA D’ATTRAZIONE

La fine della guerra ’15-18 trovò la flotta ponziana in disarmo e la maggior parte delle navi a secco sullo scalo di Santamaria; i gozzi, anche essi tirati a secco ed esposti alle intemperie, non erano in grado di riprendere il mare, le maestranze erano ancora trattenute alle armi; tutto ciò contribuì a ritardare la ripresa delle attività.

Il 1919 e parte del 1920 furono spesi per rimettere in sesto il naviglio grande e piccolo, dopo di che marinai e aragostai ripresero le loro fatiche con lena e coraggio ripercorrendo le rotte divenute ormai familiari.

E, come è avvenuto ogni volta, dopo che grandi e gravi avvenimenti storici hanno scombussolato l’ordine della vita e le genti rimessesi in moto hanno cercato migliore sistemazione, così i ponziani furono costretti a cercare nuovi sbocchi di vita, confermando la regola.

L’America perdette per essi, quasi per intero, quel quid magico di attrazione e, per effetto di un processo iniziato da quasi un secolo, l’interesse si spostò verso la grande isola Sarda.

Così ai pionieri si affiancarono i nuovi che, a famiglie intere, lasciarono la loro isola sistemandosi in questa nuova «Terra Promessa».

I centri costieri furono i preferiti dalle famiglie che vi posero dimora e seppero amalgamarsi con gli indigeni ai quali ispirarono fiducia e amore verso quel mare dal quale erano venuti, sì, i saraceni di triste memoria, ma che or dava sicurezza e si ricavava da esso tanto benessere.

[…] Le aziende commerciali dei pionieri si consolidarono raggiungendo traguardi più che ragguardevoli. Il movimento commerciale da e per la Sardegna, iniziato timidamente nella seconda metà del 1800, con l’avvento del nuovo secolo è aumentato a ritmo accelerato. Le immatricolazioni delle navi ponziane nel Compartimento Marittimo di Gaeta ce lo confermano: negli anni 1900-1905 – immatricolate 14 unità per oltre 1000 Tonn. di portata; 1906-1907 – 31 unità per Tonn. 2000 circa; 1908-1920 – 33 unità per 5000 Tonn.; 1921-1939 – unità 24 per Tonn. 2500 e un totale di oltre 10.000 Tonn.

Ai velieri e motovelieri si affiancarono i piroscafi di Colonna, Onorato, Vitiello e Mattera per oltre 1000 Tonn. di portata. Questo moto ascensionale fu motivo per molti ponziani a trasferirsi in Sardegna nella speranza di trovare, come qualcuno celiando ripeteva: «l’America di casa».

Olbia, allora Terranova Pausania per la sua posizione e per il suo magnifico e sicuro porto, negli anni 1919-1923 fu il centro di maggiore attrazione. Vi presero stabile dimora in questo periodo diverse famiglie: Monaco, Cristo, Balzano, Di Monaco, Vitiello, Mazzella, Conte, Andreozzi, De Luca, Aversano, Cimmino, Pacifico, ed altre. Queste, con le numerose famiglie Piro e Colonna che le avevano precedute, furono determinanti per lo sviluppo della città e del suo hinterland.

LINEA MARITTIMA SARDEGNA GOLFO DI NAPOLI

Un gruppo di armatori e commercianti ponzesi residenti in Sardegna, ed agenti marittimi con a capo Gesuino Sardo, in attesa della riorganizzazione delle linee postali e flotte nazionali e su incitamento e consiglio di Gaetano Vitiello, presentarono, ai primi del 1924 al sottosegretario della Marina Mercantile Tosti di Valminuta, un promemoria dettagliato sotto il profilo storico di produzione della Sardegna e degli interscambi annuali effettuati dalla marineria ponzese con il continente, in particolare con la Campania.

Dal promemoria ricordiamo:

Richiamata la delibera consiliare del comune di Ponza del 16.X.1909 n. 11 con la quale si fa voti perché il Governo Nazionale, in considerazione del movimento di navi e merci tra Sardegna e golfo di Napoli tramite la flotta ponziana, istituisca una linea marittima tra Cagliari, Olbia, Ponza, Gaeta e Napoli per passeggeri e merci allo scopo di facilitare il movimento di persone e cose;

Elencate le novanta navi a vela e a motore risultanti a quella data immatricolate nel Compartimento Marittimo di Gaeta di proprietà ed armatori ponziani, oltre ai quattro piroscafi iscritti nel Compartimento di La Maddalena e ad un numero imprecisato di navi costruite prima del 1900 e non allibrate nei registri di Gaeta per una portata complessiva di oltre 11.000 Tonn.;

Elencate le merci esportate dalla Sardegna costituite in maggioranza da formaggio, grano duro, fave ed altri cereali, animali vivi da macello, equini, lana grezza, carbone vegetale, vino, mitili, sughero ed altro per oltre 100.000 Tonnellate;

Che la stessa flotta scaricava nei porti sardi generi alimentari ed altri richiesti dal mercato isolano per uguale tonnellaggio;

Che il continuo andirivieni delle persone interessate a spostarsi rendeva indispensabile la istituzione di una linea postale, passeggeri e merci, con frequenza settimanale tra Sardegna e Napoli con scali intermedi Anzio e Ponza e ciò per eliminare le deficienze lamentate.

Il Ministro dopo aver ottenuto altri dati e chiarimenti promise il suo interessamento; ma la proposta, per mancanza di validi appoggi, finì nel dimenticatoio; quel che è peggio, quasi certamente il promemoria servi a persona più scaltra, con appoggi e disponibilità più consistenti, per iniziare il dirottamento del fiorente commercio, iniziato con enormi sacrifici dai ponziani sotto il Regno di Ferdinando, verso i porti dell’Italia settentrionale.

I componenti del comitato, prevedendo quanto poi si è verificato, tentarono di costituire in proprio una società di navigazione a vapore, ma all’atto pratico, per diffidenza e paura e soprattutto per lo individualismo esasperante dei ponziani, anche questa morì prima di nascere.

Le previsioni del comitato, purtroppo, si avverarono con la fine della seconda guerra mondiale.

Contemporaneamente al promemoria sopra accennato ne venne presentato un altro che riguardava il collegamento tra Ponza ed il continente.

Richiamata la precedente concessione temporanea per la durata del conflitto ’15-18, tragicamente interrotta, ed i vantaggi della nuova linea, si proponeva al competente ministero di istituire la linea postale «Ponza-Formia giornaliera, da mettersi a concorso ed assegnarla a chi offrisse solide garanzie di esercizio.

Uno del comitato che aveva spontaneamente promesso di versare la cauzione di L. 750.000 per concorrere all’aggiudicazione, al momento opportuno si rese irreperibile, così anche questa possibilità di dare «Ponza ai Ponzesi» affondò nel mare dei sogni. La Span, unica concorrente, si aggiudicò la linea e tuttora la gestisce.

PONZIANI SULLE COSTE SETTENTRIONALI SARDE

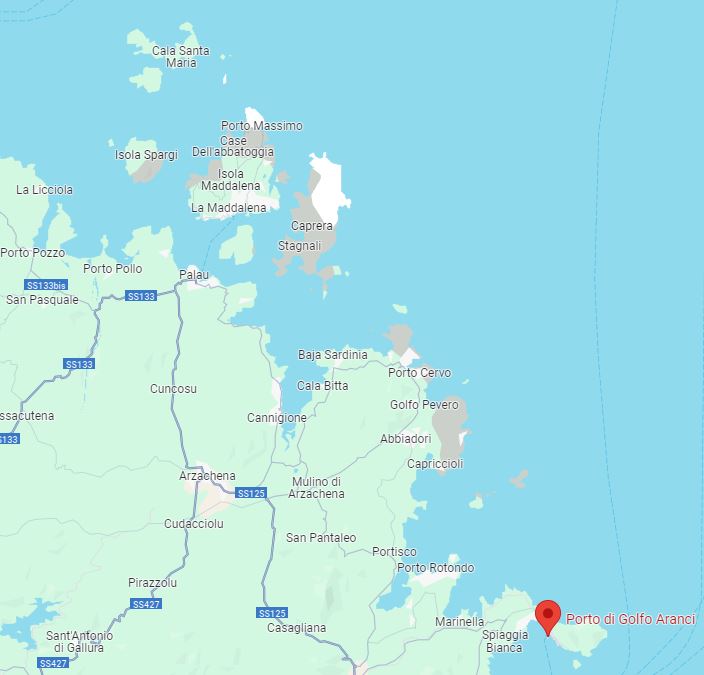

Gli aragostai irrequieti e dinamici, a volte anche fortunati nella ricerca di nuove fonti di pesca, da Olbia e Golfo Aranci si spinsero nell’arcipelago maddalenino.

La Maddalena e le numerose isole e isolette che la circondano, pur dando buona messe, non sempre concedevano libertà di movimento specie di notte a causa dei vincoli imposti dalla base navale.

Le multe, le diffide, i fermi, le sanzioni amministrative e, nei casi gravi, anche penali constrinsero la maggioranza dei pescatori a spostarsi verso S. Teresa di Gallura, sita a una ventina di chilometri ad ovest delle Cunicularie.

Da Longone – porto naturale di S. Teresa – i pescatori si irradiavano tanto verso est, raggiungendo le isole maddalenine, quanto ad ovest, verso punta Falcone e capo Testa.

S. Teresa, in breve tempo, si tramutò in un caposaldo dei ponziani; vi si insediarono divenendo cittadini di uno dei siti più belli della Sardegna turistica anche se le infide bocche di Bonifacio fanno tremare quelli che si allontanano dal porto. [Su Santa Teresa Gallura si veda QUI]

Col passare degli anni i pescatori, aumentati di numero, si sono spinti lungo tutta la costa settentrionale della Sardegna [si veda a Vignola, marina di Aglientu, QUI].

I cento e più chilometri che dividono capo Falcone da Portotorres sono ormai saturi di lavoratori del mare indigeni o di origine continentale. Tra questi è una consistente colonia di origine ponziana individuabile dai cognomi: Balzano, Pagano, Conte, Avellino, Saltalamacchia, Vitiello, Rivieccio, Feola, Di Meglio, Aversano, Madonna, Mazzella, Romano ed altri.

La maggioranza appartiene alla terza e quarta generazione; gli anziani ultrasettantenni ricordano che i loro genitori provenivano da Ponza e che di quest’isola unico ricordo è la venerazione per San Silverio, la cui immagine è sempre in vista nelle loro abitazioni.

A questi oriundi non mancano contatti con i pescatori provenienti da Ponza che nella buona stagione con motopescherecci di medio tonnellaggio si affacciano sulle coste settentrionali sarde per sfruttare la pescosità di questo mare.

Qualche patetica stretta di mano è il coronamento di questi incontri.

Da quanto fin qui scritto si rileva che il complesso industria-commercio dei ponziani si è allogato sulla costa orientale sarda che offre i vantaggi di minore distanza dalle coste campane e una navigazione più sicura. Questo non impedì, quando l’occasione si presentava, che affrontassero le bocche di Bonifacio e le navi si spingessero a Portotorres, Alghero, Bosa ed Oristano, né rinunziavano a doppiare capo Teulada e arrivare a Carloforte e Sant’Antioco.

Non così è stato per la pesca delle aragoste.

L’intero perimetro dell’isola, che ha caratteristiche uniformi, offre uguale possibilità di sfruttamento per cui i silenziosi aragostai si sono scaglionati lungo le coste dell’isola ed in particolare nei centri di Portotorres, Alghero, Bosa, Oristano, Carloforte, Arbatax, Siniscola, Golfo Aranci, La Maddalena, S. Teresa di Gallura, Castelsardo, Stintino e centri minori che sono stati e sono tuttora punti d’appoggio o residenza definitiva.

La costa occidentale offre ai pescatori ed agli armatori delle golette-vivaio vantaggi uguali a quelli goduti dai naviganti-commercianti della costa orientale: minor percorso tra la Sardegna e i mercati di vendita: Genova, Nizza, Monaco, Marsiglia e Barcellona il che significa minore moria del decapodo e più sicura navigazione.

[Segnaliamo anche il seguente link ad un libro recente: Gino Usai, I pescatori Ponzesi in Sardegna dal Settecento ai giorni nostri, 2021; e poi QUI, la storia di un’altra famiglia ponzese in Sardegna. In generale si rimanda al seguente bel Blog ricco di storia di Ponza].

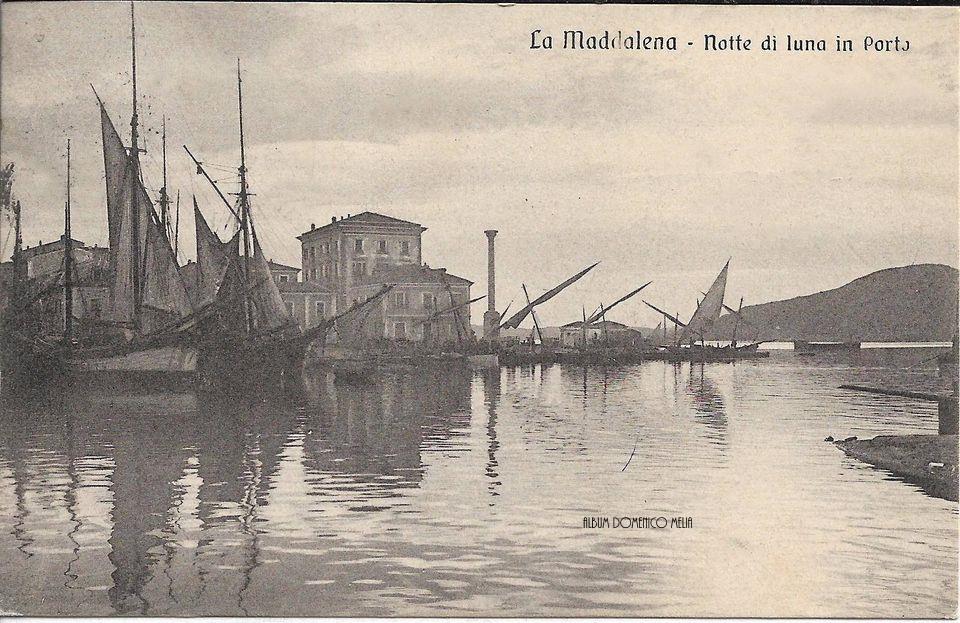

COLONIA PONZESE IN LA MADDALENA

Dal Tricoli (pag. 404) apprendiamo: «Emigrarono nell’isola della Maddalena: Andrea, Cristoforo, Catello Coppa e Francesco Conte nel 1824; Vincenzo de Meglio, Aniello e Ignazio Onorato, Francesco, Tommaso e Giosué Orlando, Vincenzo e Salvatore Saltalamacchia, Francesco e Giovanni Coppa, Carmine e Giovanni Balzano, Giuseppe D’Arco e Andrea Conte nel 1830; Pasquale Bisogno, Pasquale e Silverio Iacono, Pietrandrea Balzano e Giuseppe de Bernardo, Silverio Migliaccio, Sabato Onorato, Liborio, Pietro e Silverio Rizzo, Gennaro Conto nel 1838».

L’elenco nominativo delle ventinove persone che in quattordici anni da Ponza se ne vanno a La Maddalena, oltre a dimostrare l’attrazione che ha suscitato la Sardegna sui ponziani, dimostra in modo evidente che tra le due isole, a quell’epoca, era già in atto una relazione commerciale.

La Maddalena, staccata dalla grande isola da un breve tratto di mare, dava maggiore sicurezza e nello stesso tempo permetteva il passaggio dall’una all’altra sponda senza molta fatica.

Il Tricoli non ci dice le ragioni del trasferimento di tante persone; per questo silenzio dobbiamo ritenere che sia stata una relazione normale tra le due isole e che i ventinove siano stati dei veri pionieri del commercio.

Il continuo e crescente approdo di navi ponziane nei porti Sardi ha, come già detto, automaticamente incrementato l’immigrazione di intere famiglie.

Nel complesso sviluppo di questo fenomeno immigratorio l’isola di La Maddalena, per quanto circoscritta di territorio, non è andata esente da l’ondata ponzese tra la fine del 1800 ed i primi del 1900.

Giovanni De Luca e i germani Vincenzo, Silverio, Antonio e Giovanni Onorato con i loro velieri, seguendo l’esempio degli attivissimi compaesani attestati sulla costa orientale Sarda, iniziarono a commerciare anch’essi tra l’isola di La Maddalena ed il Continente.

Non tardarono a farsi raggiungere dalle loro spose e a insediarsi definitivamente nella nuova terra dove, indisturbati, rimasero fino al 1940.

Altri ponziani li seguirono, tra questi ricordiamo Avellino, Falconieri, Aversano, Vitiello ed altri.

La popolazione della piazzaforte, per ragioni di sicurezza militare durante il secondo conflitto mondiale, d’imperio fu fatta sfollare.

Giovanni De Luca si trasferì ad Olbia, Antonio Onorato in Gallura, mentre Assunta Colonna vedova di Giovanni Onorato, con i figli, si trasferì ad Oristano dove trovò conforto presso il fratello Silverio Colonna.

Il piroscafo «Silverio Onoratos requisito e adibito, durante il conflitto, a scorta di convogli lungo le coste dell’Isola fu, ad opera di sottomarino nemico in agguato, silurato. La nave affondando divenne tomba del proprietario Silverio Onorato e dell’intero equipaggio.

Orlando, secondogenito di Giovanni, si trasferì a Cagliari, dove, in pochi anni, emulando e affiancandosi agli oriundi è asceso al rango di Bing nel commercio marittimo; i germani Silverio e Vincenzo, rimasti in Oristano, tengono alto il prestigio della casata.

Il primo, quando la professione di medico, raramente, glielo permette, ritorna al mare e rivive in gioia la vita degli avi; l’altro, per niente nostalgico, affari e lavoro permettendo, impugna pennelli e tavolozza e i paesaggi veri o fantasiosi riprodotti con arte sofisticata, ammirati e ricercati, riempiono la sua tranquilla giornata.

COLONIA PONZESE IN OLBIA

Come già accennato, verso la fine del 1800 i figli di Francesco, di Ciro e di Giovanni Piro, seguendo i padri sui velieri, si attestarono in Olbia. Quasi nello stesso periodo, cinque degli otto figli maschi di Vincenzo Colonna, misero piede anch’essi ad Olbia.

Il commercio prima e poi l’industria casearia, in poco più di venti anni, portarono nella sfera dei Bing le ditte Ciro Piro e Vincenzo Colonna.

Il terreno vergine da sfruttare agevolò, senza troppi ostacoli, il loro consolidamento.

Aldo Gentile a questo proposito in – Il Problema della Pastorizia Sarda e la sua Soluzione Cooperativa (pag. 99) – scrive: «Dall’isola di Ponza alcuni mercanti si spingevano con le loro barche, cariche di derrate più svariate, sino alle cale del versante orientale della Sardegna, da Tortoli a Terranova. Quivi i pastori, coi loro cavalli carichi di formaggio entro le bisacce, scendevano a vendere il loro prodotto ai mercanti ponzesi. Il prezzo era modesto, e si aggirava sulle 35-50 lire al quintale. La vendita si effettuava, nella maggioranza dei casi, con uno scambio ordinario: le barche si svuotavano delle derrate e degli oggetti trasportati ed accoglievano in cambio il formaggio Sardo.

Effettuato il carico le barche ripartivano per i porti di Genova, Livorno, Napoli. I genovesi ricevevano infatti il pecorino sardo per il loro «pesto», i napoletani lo mangiavano per companatico, i toscani lo accompagnavano alle fave fresche.

In queste condizioni, come ben si comprende, la produzione del formaggio sardo era ben lungi dal costituire un’industria. Il prezzo d’acquisto del formaggio, che oscillava, come abbiamo detto sopra, dalle 35 alle 50 lire, non poteva togliere i pastori sardi dallo stato di miseria in cui si trovavano, mentre notevoli capitali andavano accumulando i mercanti ponzesi».

Se può essere ritenuto vero quanto afferma il Gentile, che i mercanti ponzesi accumulavano notevoli capitali, è altrettanto vero che il rischio del viaggio affrontato era così elevato da giustificarne il guadagno; ché, se così non fosse stato, e non solo ad opera dei ponzesi, lo sviluppo mercantile della Sardegna avrebbe atteso ancora parecchio.

Proprio questo incentivo di un utile più consistente spinse non solo i Piro e i Colonna ad investire i loro guadagni nella terra che li ospitava ma fu un vero stimolo per molti cittadini della minuscola Ponza a varcare il mare e da marinai tramutarsi in industriali del formaggio, come vedremo.

La ditta Ciro Piro, sede di Olbia, nel 1925 aveva un movimento di capitale che si avvicinava ai cento milioni di lire annue dell’epoca. La ditta Vincenzo Colonna la seguiva a ruota.

Le due ditte, tra il 1910 ed il 1930 direttamente o indirettamente, producevano o accaparravano la produzione di formaggio, che oscillava tra i ventimila e i trentamila quintali, delle province di Sassari e Nuoro il che significava il 15 per cento della produzione delle due province.

Col personale specializzato importato dal Lazio, dalla Campania e persino dalla Lucania, in concorrenza della Società Romana, anch’essa trapiantata in Sardegna ai primi del 1900, oltre a fabbricare i due tipi fondamentali «pecorino romano» e «fiore Sardo producevano altri tipi richiesti dalle varie regioni come il «caciocavallo» il «provolone» ed anche il parmigiano».

Completava l’industria la produzione della ricotta circa 1000 quintali che era riservata ai mercati continentali, in particolare Roma e Napoli ne assorbivano la maggior parte.

Stabilimenti di produzione, salagione e stagionatura sorsero nei centri di raccolta e magazzinaggio.

Col personale specializzato e selezionato, con i nuovi ritrovati ed una più accurata lavorazione, la qualità del prodotto migliorò tanto che la merce cominciò a varcare l’oceano verso l’America del Nord.

La merce destinata all’esportazione, nei primi anni, veniva concentrata nei magazzini delle due ditte, sede di Napoli, e qui imbarcata sui transatlantici passeggeri per il nord America.

Poi verso il 1930 quindicinalmente, durante la primavera e l’estate, un cargo del Loyd Triestino caricava nel porto di Olbia in media duecento tonnellate di pecorino tipo romano, ben custodito in gabbiette di legno contenente ognuna due forme di circa 10 Kg. l’una e su di esse spiccava una elegante targhetta metallica con la dicitura: «Cise Made in Italy ditta Ciro Piro».

Nella scia di queste due grandi pullulavano ditte meno importanti ma attive, tra queste: Filippo Piro, Silverio Piro fu Giovanni, Giuseppe Andreozzi e figli Giulio e Salvatore, trasferitisi poi a Cagliari dove Giulio ne ha continuato l’attività, Salvatore Mazzella, Silverio Vitiello, Gennaro Balzano ed altri che completavano il quadro degli industriali di formaggio sparsi per lo intero territorio delle due province nell’arco che da Siniscola, dove dominava altro Salvatore Mazzella, proseguiva per Macomer, Thiesi, Castelsardo mentre Silverio Colonna si stabiliva in Oristano e Leonardo Piro a Tresnuraghes. Molti dipendenti di questi industriali, a loro volta divennero piccoli industriali di formaggio sistemandosi nei posti più lontani dai centri principali.

All’industria e commercio del formaggio seguirono dopo il conflitto 15-18 altre industrie, altri commerci; la Ditta Raffaele Monaco e figli impiantò lo stabilimento per la pastorizzazione della birra Peroni di cui è concessionaria; Giovanni Balzano impiantò un panificio, fu anche gestore-proprietario del cineteatro; e poi, una filza di commercianti allo ingrosso e al dettaglio dei generi più disparati.

Alle attività industriali e commerciali non poteva dissociarsi la politica. Il Cav. Silverio Piro fu il secondo Podestà di Olbia e a lui subentrò il fratello minore Dott. Attilio.

Verso il 1930 Olbia aveva una popolazione che si avvicinava alle ottomila anime di cui la metà di origine gallurese, con il suo parlare tempiese, l’altra metà logudorese con la sua parlata e ponzese con il dialetto mezzo napoletano.

L’unica chiesa parrocchiale, costruita durante il 1700 per una popolazione di poche centinaia di persone, ad opera del nuovo parroco don Francesco Cimino e il concorso plebiscitario della popolazione, fu ingrandita con l’allungamento della parte centrale e la costruzione di due capaci cappelle laterali, cosi al tempio si è data la forma di croce.

Ad opera della famiglia di Raffaele Monaco e con il benestare del parroco, San Silverio, abituato a girovagare seguendo i suoi fedeli, arrivò trionfalmente anche ad Olbia e la sua statua occupò stabilmente l’altare della cappella a destra di chi guarda dall’altare maggiore verso l’ingresso principale.

Nell’anniversario del martirio del Santo la festa in suo onore regista impareggiabile Filippo Piro veniva celebrata more ponzese: Messa cantata, panegirico e processione nella mattinata con accompagnamento della banda musicale e sparo di «botti» da assordare; pomeriggio, giochi e regate nel porto; di sera fuochi pirotecnici; il tutto sempre allietato dalla banda musicale. Tutto come a Ponza. Il Patrono di Olbia San Simplicio, poverello al confronto di San Silverio, fu declassato.

I Comitati per i festeggiamenti in seguito decisero di unificare e celebrare il venti giugno la festa di entrambi i Santi ma San Silverio, più ricco, precedeva nella processione.

Qualche anno dopo i Santi tornarono ai loro posti, non più precedenze, ma onoranze e festeggiamenti isolati nel giorno della ricorrenza di ognuno.

Con la morte, avvenuta a Napoli nel 1932, di Vincenzo Colonna fondatore della ditta che porta il suo nome, i due tronchi della stessa Napoli ed Olbia si separarono continuando per breve tempo a lavorare separatamente. Poi, i componenti della sede di Olbia si divisero ed ognuno dei cinque Colonna si industriò per proprio conto, ma per breve tempo.

Giosuè, che era stato il tenace reggitore della sede di Olbia, si ritirò e visse da eremita nella sua tenuta di Abba Fritta, in territorio di Tempio [corrige: Olbia], acquistata nel 1924 dagli eredi Sanguinetti per 750.000 lire.

Ad Olbia, resta solo Michele ultraottantenne, dei cinque fratelli Colonna.

A qualche anno dalla cessazione della ditta Colonna, per la morte del Cav. Silverio Piro e la dipartita di Attilio, si chiusero anche i battenti della ditta Ciro Piro sede di Olbia.

Di queste due ditte, che hanno rappresentato nella Sardegna del nord e per quasi mezzo secolo Ponza marinara, commerciale e industriale, è rimasto il solo ricordo.

COLONIA PONZIANA IN DORGALI E TORTOLÌ

Nello stesso periodo – fine 1800 – Paolino Mazzella si stabilì a Dorgali e, sulla falsariga di Piro e Colonna, da marinaio si tramutò in commerciante e poi anche industriale di formaggio divenendo in poco tempo uno dei maggiori produttori della provincia di Nuoro.

I figli e i discendenti sono ancora sulla breccia; qualcuno si è allontanato dalla sede come ha fatto il Comm. Silverio Mazzella trasferendosi a Cagliari dove affiancandosi agli oriundi già residenti, primeggia in campo commerciale.

A Tortolì Silverio Mattera, dopo aver dato lo avvio all’azienda ne affidò la direzione al primogenito Raffaele. Qualche anno dopo, soddisfatto dell’andamento della stessa, si ritirò nella sua Ponza dove visse serenamente gli ultimi anni della sua lunga esistenza.

Dalla sua casa, sita sul picco della Parata, osservava l’andirivieni delle navi rivivendo nel ricordo l’epoca in cui comandava il magnifico brigantino-goletta «Margherita-Silverio»; due nomi che compendiavano le fortune della famiglia Mattera.

Raffaele, aiutato dai fratelli, ha portato la ditta al livello delle consorelle ponziane di Olbia e di Dorgali.

Anche in questa cittadina per effetto di attrazione vi hanno preso dimora le famiglie Cristo, Morlé, Balzano, Avellino, Aversano, Vitiello ed altre.

Nota. Si veda anche Arbatax in festa per l’arrivo dei ponzesi, «La Nuova Sardegna», 28 ottobre 2017.

COLONIA DI CARLOFORTE

La peregrinazione lungo le coste tunisine alla ricerca di nuovi banchi di pesca ha portato gli aragostai ponziani di Gàlita a metter piede sull’isolotto, situato ad una trentina di chilometri a sud-ovest, chiamato Tabarka, già abitato dal 1540 a tutto il 1700 da una colonia di liguri dedita alla pesca e commercio di corallo.

Tra la metà del 1700 ed i primi del 1800, per l’esaurimento del corallo, le angherie del Bey di Tunisi, le provvidenze del Re di Sardegna, Carlo Emanuele III di Savoia, in favore dei nazionali che intendessero colonizzare le terre ancora disabitate appartenenti al Regno, i tabarchini trasmigrarono nell’isola di S. Pietro dove fondarono la città di Carloforte.

Certo, non tutti abbandonarono la terra che li aveva visti nascere o perché convertiti all’islamismo o per altre ragioni.

I rimasti a Tabarka mantennero per lungo tempo contatti e collegamenti con i carlofortini il che, dato i buoni rapporti tra tabarchini e ponziani di Gàlita, portò a conoscenza di questi la pescosità del mare in particolare della aragosta.

Allorché i ponziani nel 1881 furono costretti ad abbandonare Galita, la maggioranza rientrò a Ponza mentre alcuni raggiunsero Carloforte nella certezza di poter continuare il loro mestiere.

Quei pionieri fecero si che altri compaesani si trasferissero in questa terra.

Così ai cognomi liguri-tabarchini e sardi si mescolarono i Conte, i D’Arco, i Vitiello, i Sandolo, i Cuomo, i Romano, i Feola ed altri che, come si legge

in «Studio Monografico sulla Città di Carloforte» (pag. 48)… «Un fenomeno che caratterizzò tutta la vita stessa di Carloforte fu il processo di assimilazione per cui tutti i forestieri che presero stanza in San Pietro a seguito delle varie, più o meno massicce immigrazioni, assunsero presto «caratteri prettamente carolini nella parlata, negli usi, nei costumi».

Di Ponza è rimasto come uno dei pochi ricordi, se non l’unico, la goletta San Silverio».

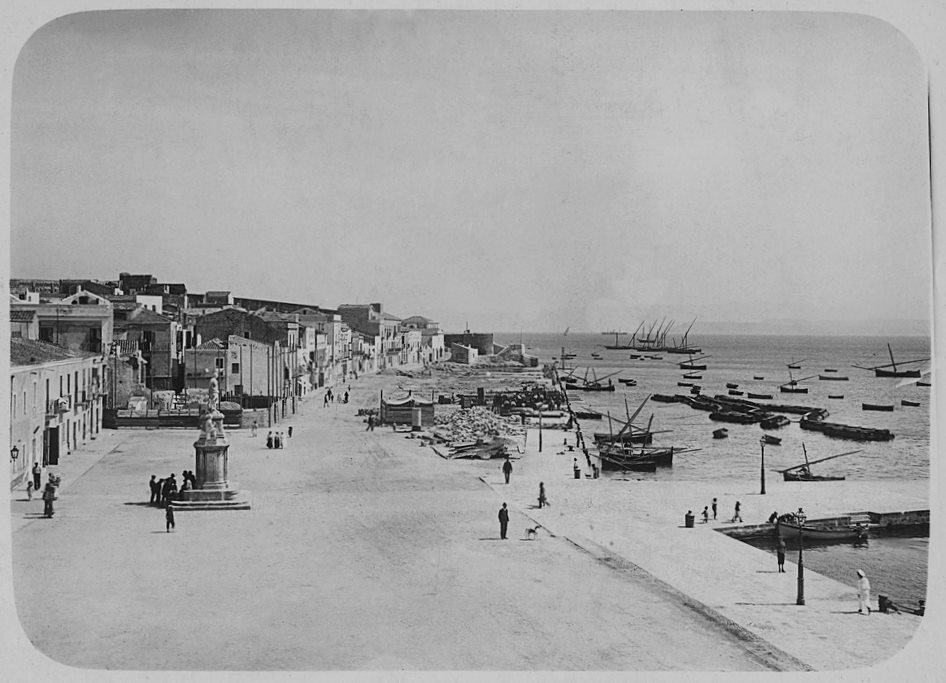

COLONIA PONZIANA IN CAGLIARI

Le famiglie D’Atri, Tanga, D’Arco, Conte, Sellitti ed altre, ai primi del secolo, nella scia e sull’esempio di quelle che l’avevano precedute sistemandosi nei diversi centri della costa orientale sarda, presero dimora in Cagliari.

Prima che dette famiglie si allogassero in questa città, già da parecchio tempo i loro congiunti, con i velieri: goletta «Annunziata Marias e brigantino goletta «Cristina di Cesare D’Atri; cutter «Carmela Tanga; tartana «Vergine di Porto Salvo» e goletta «Anna B. di Aniello Conte; trafficavano tra Cagliari e le coste occidentali della penisola, in particolare con i centri del golfo partenopeo.

Il trasferimento nella nuova sede fu determinato, tra l’altro, dal fatto che le fermate obbligatorie in Ponza, per i rifornimenti della nave e dell’equipaggio, facevano ritardare e qualche volta compromettere il frenetico andirivieni.

L’occorrente alla nave e alla ciurma poteva essere procurato ed approntato, durante le operazioni di sbarco e imbarco delle merci, vuoi a Cagliari che nei centri continentali.

I pionieri Piro e Colonna di Olbia, Onorato e De Luca di La Maddalena, Mazzella di Dorgali e Mattera di Tortolì avevano fatto comprendere, dal modo come essi erano acquartierati nelle rispettive sedi, che i ceppi familiari trasferendosi in Sardegna, agli altri vantaggi avrebbero automaticamente aggiunto la soppressione delle fermate, in andata e ritorno a Ponza, delle loro navi.

I pionieri avevano ancora insegnato di non convergere in unico centro, il che avrebbe causato una inutile, dannosa e fratricida concorrenza con detrimento di tutti.

La distanza considerevole tra i centri prescelti dai singoli gruppi, l’assenza di concorrenza, la facilità della vendita o baratto della merce importata, la nessuna difficoltà nell’acquisto dei prodotti da esportare, accelerarono l’ascesa ed il benessere anche dei ponziani al punto che le famiglie, senza tentennamenti, preferirono spostarsi in Sardegna anziché nei centri rivieraschi della Campania. Unica eccezione la famiglia Tanga che si divise tra Cagliari e Napoli.

L’irrequieto e dinamico Aniello Conte, proprietario ed armatore della goletta «Anna B. di oltre 100 Tonn. di portata, preferi ritornare al comando della sua bella nave, (ex yact imperiale) dopo aver dimorato alcuni anni in città.

Qualche anno prima della guerra 15-18 il Conte, per ringraziare il Santo Patrono Silverio, dell’assistenza e delle grazie ricevute durante le lunghe e pericolose traversate, col suo equipaggio ed amici devoti al Santo di Ponza, fece riprodurre da un artista la statua di San Silverio e, devotamente, la fece collocare nella nicchia a ciò destinata nella chiesa di S. Francesco sita in via Roma a Cagliari.

Il venti giugno, ricorrendo il martirio di questo Santo, il tempio viene addobbato con fiori offerti dai fedeli e provenienti dalle serre dei D’Atri, Dopo la funzione religiosa gli oriundi, che nel tempo si sono moltiplicati, si riuniscono nel vicino bar dove viene offerto un rinfresco dal Comm. Silverio Mazzella. Strette di mani, baci, si ricordano persone assenti, ci si scambiano auguri e indirizzi con promessa di allacciare relazione, ma poi, malgrado le buone intenzioni, ci si rivedrà il venti giugno dell’anno seguente.

PONZESI A SANTA TERESA GALLURA

di Salvatore Giagheddu

A Lungoni alla fine dell’800 e agli inizi del 900 l’attività della pesca era esercitata solo da pochi stanziali, quali i Poggi detti Frati Burrasca e i Nicolai/Cappella/Sciallò di origine toscana e pochi altri. L’attività si incrementò notevolmente con l’avvento in Lungoni dei ponzesi (i primi dei quali arrivarono alla fine dell’ottocento e gli altri a partire dal 1908, mentre i rimanenti fra le due guerre con l’ultimo alla fine degli anni 40 inizi dei 50) e dei puteolani (puzzulani) ed altri originari della Campania.

Queste persone coraggiose, avvezze ad ogni sacrificio e grandi conoscitori del mare, in un primo momento giunsero in Lungoni e in altri punti di approdo della Sardegna esclusivamente per la pesca delle aragoste che iniziava in primavera; non potevano arrischiarsi ad intraprendere l’attraversamento del Tirreno prima perché dovevano tener conto delle condizioni meteo che allora non erano certo annunciate come oggi con bollettini, ma affidati all’esperienza degli uomini di mare. In principio arrivarono i capi famiglia con qualche figlio o parente maschio e terminata la stagione di pesca, venduto il frutto del loro lavoro ai velieri aragostari, tornavano nei luoghi di origine. Successivamente portarono al seguito mogli e figli con l’intenzione marcata di stabilirvisi; poiché le precarie disponibilità economiche non permettevano loro di condurre un livello di vita simile alla gente del posto, erano costretti a dimorare in locali presi in affitto, quasi sempre in pessimo stato d’uso e adattati alla bell’e meglio.

Si racconta che all’inizio alcuni di essi, pur di non ritornare al paese natio, in attesa di trovare alloggio, preferivano vivere temporaneamente in barca e negli anfratti vicino al porto. Poi visto che a Lungoni ci si poteva vivere meglio del luogo di provenienza, considerato che la campagna offriva molto, le loro donne nella stagione tardo primaverile e estiva si adattarono a lavorare negli orti, specialmente durante l’epoca del raccolto e il loro regime di vita migliorò gradualmente. Poiché erano grandi economi i più avveduti iniziarono ad acquistare anche piccoli appezzamenti di terreno.

Le prime famiglie che si insediarono furono:

– Avellino Francesco padre del più conosciuto zu Giuà, coniugato poi con la locale Lucia Poggi (za Luciedda), genitori – tra gli altri – di Francesco (Papanu), Filomena ed altri:

– Aprea Silverio e la moglie Palma Vitiello, detta za Parmitiella, genitori di Pasqualino, Raffeluccio, Annella, Maria, Luisa e di tanti altri;

– Madonna Tomaso con la moglie Lucia, genitori di Pietro (capibiancu), Teresina ed altri.

Arrivarono tra le due guerre:

– Morlè Silverio e la moglie, con i figli Aniello e Lucietta, quest’ultima nonna di Lucia Spano, del Kaldo caffè;

– Spigno Antonio con la moglie Carmela, genitori Angelò, Marcello e Salvatore;

– Aprea Vincenzo con la moglie Cristinella, genitori di Federico e Luigino Barbarossa;

– Vitiello Gioacchino (Giuacchi) con la moglie Ernesta, genitori di Libera, Flora, Tore e di tanti altri;

– Aiello Luigi, padre di Vincenzo (Binnella) e di Giovanna;

– Feola Silverio (detto Piscitello), padre di Vincenzo e di Argentino;

– Aprea Silverio, noto Scarparo; il suddetto risulta giunto in Lungoni fine anni 40 – inizi anni 50.

Molti dei loro figli nacquero a Lungoni.

Le citate famiglie bazzicavano quasi tutte nel rione di Santa Lucia, tanto che successivamente anche con il loro contributo fu costruita l’omonima Chiesa.

Recandosi nella bassa tanchitta, di fronte a terra ecchja, le famiglie avevano la possibilità di riconoscere i gozzi con i loro cari al rientro dalla pesca; è da tener presente che agli inizi del XX secolo la pesca veniva esercita ancora con barche a vela e a remi, solo qualche anno più tardi le unità di nuova costruzione installeranno il motore.

Le famiglie di questi pescatori, ed in seguito tutti noi della zona, d’estate ci bagnavamo nella Cala di la punzesa, ubicata sotto la tanchitta di Santa Lucia, considerato che la spiaggia della rena bianca per noi risultava distante.

I suddetti grandi lavoratori del mare ed i loro discendenti hanno contribuito fattivamente, oltre ad amalgamarsi celermente con le famiglie autoctone, alla crescita socio-economica di Lungoni affermandosi nei diversi campi dell’inventiva, del commercio e del sapere contribuendo in modo determinante a portare in alto il prestigio di Santa Teresa, un po’ come è avvenuto – in un certo qual modo – con gli immigrati italiani in ogni dove.

Per quanto attiene all’attività peschereccia, negli anni 50, la stessa era esercitata con i gozzi sotto indicati con a fianco i relativi proprietari:

- SANTA LUCIA – Nicolai Enrico

- IBBIS REBIBIS – Avellino Francesco, noto Papanu

- SEMPRE AVANTI – Nicolai Giacomo, zu Ghjacumeddu noto Sciallò

- GIULIETTA – Feola Vincenzo e Argentino Piscitelli

- DONNA ROSA – Guspini Nardino

- S. ANTONIO – Spigno Angelo, noto Angelò e il figlio Gianni

- SANTA REPARATA – Impagliazzo Luigi, padre di Tonino, Silverio e Maria Teresa

- S. ANNA – Madonna Pietro, noto Capibiancu

- DELFINO – Scano Salvatore, noto Balori Crò

- REGINA DEL MARE – Frassetto Antonicco e Salvatore, noti Romolo e Remo;

- MURRILONGU – Nicolai Giovanni, noto Pignerru;

- SANTA TERESA – Nicolai Antuniccu, noto Mezzanotti o mangiasporco, padre di Mariolino;

- SAN VINCENZO – Aprea Vincenzo, padre Luigino Barbarossa;

- SANTA MARIA – Poggi Domenico, Russoni;

- RIUCCIA – Coppi Lorenzo, lu scapiddatu, padre di Coghetto;

- ASSUNTA – Luigi Aiello, padre di Vincenzo Binnella

- SAN SALVATORE – Frassetto Enrico, col fratello Michele Telozzo;

- S. ANTONIO – Aprea Severino, padre di Anna e Mariantonietta;

- QUATTRO FRATELLI – Cucinotta Giuseppe, noto Cippinu;

- FOLGORE – Nicolai Domenico, zu Memmè, marito di za Filumena Avellino;

- SAN FILIPPO – Bitti Tonino;

- S. ANTONIO – Morlè Aniello, Castaurielli;

- OCEANO – Aprea Silverio, noto Scarparo;

- REDENTORE – Spigno Antonio, Marangò, padre di Angelò, Salvatore e Marcello

- MUSICHIERE – Feola Silverio, figlio di Salvatore

Tutti questi professionisti del mare hanno sudato le cosiddette quattro camicie per farsi largo, a gomitate, nella vita e non solo in senso figurato; dopo una tremenda stagione invernale, i venti allora soffiavano più di adesso, patendo quasi la fame, chi per primo trovava lu muntoni a tanuti se lo teneva per se, ovviamente, ma quando giungeva in porto col pescato gli altri colleghi l’indomani mattina presto all’uscita dal sorgitore lo seguivano per individuare il punto e salparne le nasse in altro momento della giornata; anche i propri stretti parenti cercavano di derubare lo scopritore, per poter sfamare i propri cari e, talvolta, se le davano di santa ragione con un fuori spettacolo con rissa in banchina. Non per niente esiste il detto napoletano: sopra il ciglio il padre non conosce il figlio. Il ciglio in questo caso è il punto fruttuoso di pesca individuato dallo scopritore e che gli altri volevano appropriarsene per necessità.

La maggior parte dei pescatori per mancanza di denaro acquistavano il necessario per il sostentamento della famiglia presso negozi di alimentari segnando gli acquisti nel famoso “libretto” per tutto l’inverno, con la speranza di saldare il debito accumulato, una volta iniziata la favorevole stagione della pesca, specialmente quella relativa ai crostacei, dell’aragosta in particolare.

Le aragoste pescate al rientro in porto dei gozzi venivano immesse in cassoni di legno (marrufi) ubicati nel centro dello specchio acqueo del porto, in attesa dei bastimenti aragostari che a loro volta le commerciavano a Genova e a Marsiglia. Le navi addette a questo traffico in lungoni erano quelle di zio Birio Sposito e figli e di zio Pietrino Chirri. Un’altra imbarcazione apposita era quella del napoletano Scognamiglio. Personaggio ricordato ancor oggi per la grande onestà.

Le aragoste, gli astici e le granseole e l’altro pescato consumati in Lungoni ed oltre, venivano dati alla pescheria/Frigorifero del col. Battista Nicolai, gestita da Cecchino Giagoni e dalla di lui moglie Francesca; altra pescheria era quella gestita da Luigia Modesto, nota come Gina Bamba, che con i figli Mario e Salvatore (Buvoni e Peperone), andava a smerciare il pescato oltre i dintorni di Lungoni, perfino a Luogosanto.

Vorrei ricordare quindi il più grande capo-pesca teresino, con la speranza che nessuno se ne dolga, mi riferisco al diversamente abile Marco Frassetto, noto a tutti come Malchettu. A questo straordinario uomo di mare il Dio Nettuno aveva inserito nel suo cervello una carta nautica con relative batimetriche, che neanche l’odierno GPS (global positioning sistem) avrebbe potuto competere. Zu Malchettu conosceva cosi bene i punti di pesca che una volta lo imbarcarono a Lungoni su un peschereccio viareggino, come capo-pesca e prima di arrivare nel porto toscano, non conoscendo la zona, ma scrutando i soli punti a terra, diede ordine di mettere a mare la relativa attrezzatura peschereccia ed il risultato fu che i viareggini una volta salpata la paranza rimasero cosi sorpresi dalla quantità del pescato che dichiararono di non aver mai preso tanto pesce in una sola calata.

Considerato che per forza di cose nell’elenco dei nomi dei gozzi, e in altro, vi potranno essere inesattezze, prego vivamente di segnalarmele per eventuali integrazioni e correzioni, possibilmente tramite messenger, al fine di selezionarle attentamente ed effettuare le eventuali correzioni o integrazioni in una sola volta.

Infine di origine ponzese era anche il medico condotto dr. Rocco che, tanto per cambiare, si chiamava Silverio. Il suddetto arrivò a Lungoni negli anni 50 e prima di costruirsi la villa in via del Porto abitava nel palazzo di zio Popò Vincentelli, vicino alla Piazza V. Emanuele, di fronte alla gelateria di zio Battista Conti e al negozio di zia Teresa Bonugli.

Alla fine degli anni 50, inizi anni 60, Santa Teresa, per l’intraprendenza del sindaco di allora Giovannino Nicolai, si avviò a diventare una meta turistica di primo interesse per cui la vendita del prodotto ittico ebbe un incremento notevole, tanto da elevare da subito il tenore di vita delle tante famiglie che vivevano con i proventi di questa attività. Tale benessere ebbe una impennata economica considerevole con l’avvento della pesca del corallo, attività che permise a molti di consolidare il loro stile di vita, investendo il ricavato in beni immobiliari, fondiari e in altre lucrose attività commerciali e finanziarie. Insomma, il tempo della vacche magre era finito e gli anni dei grandi sacrifici e patimenti di un tempo solo un triste ricordo.

Nota. Sui Ponzesi a Santa Teresa SI VEDA ANCHE QUI