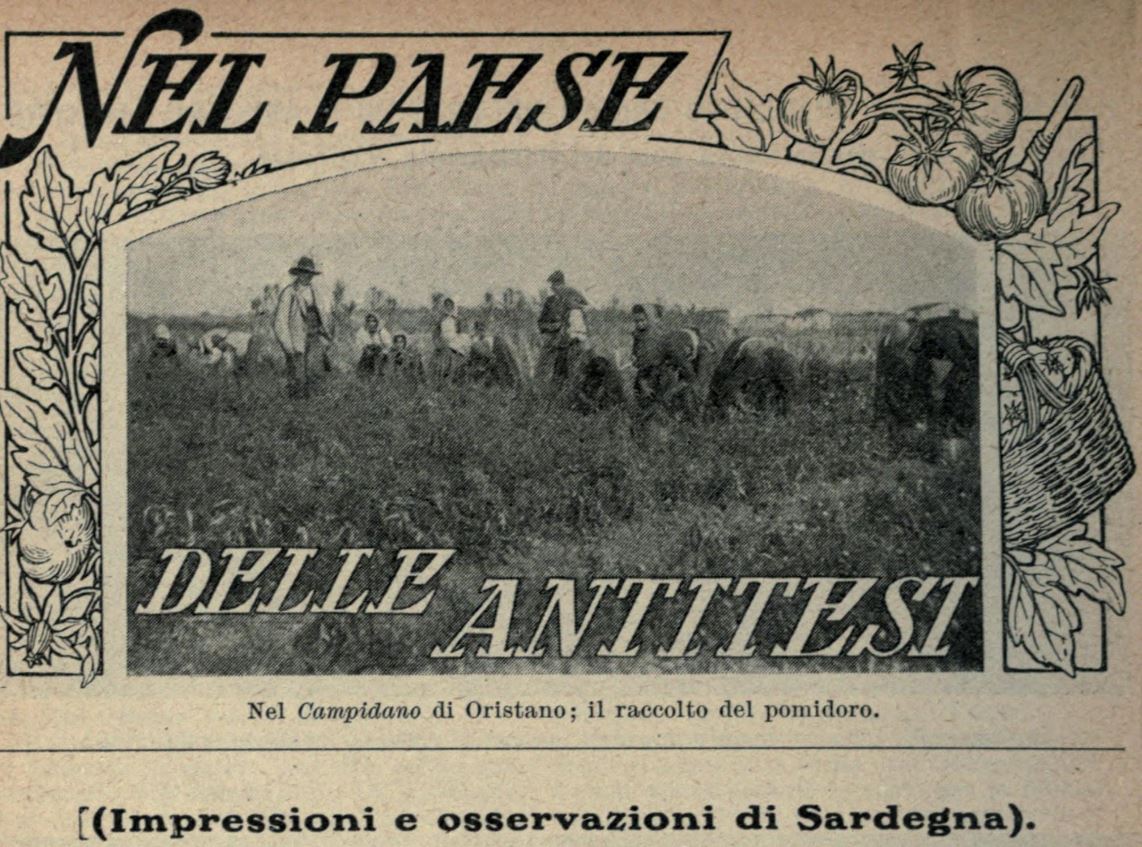

NEL PAESE DELLE ANTITESI

IMPRESSIONI E OSSERVAZIONI DI SARDEGNA

di

Ugo E. Imperatori

1914

in

Anno XIX – 1914 [ma in stampa dicembre 1913]

L’Italiano continentale che si accinge a visitar per la prima volta la Sardegna, non vi si dirige come a paese ignoto, ma come a paese mal noto. L’isola sarebbe forse più fortunata se fosse veramente ed interamente sconosciuta a quanti non fecero diretta esperienza delle sue terre e dei suoi uomini: essa è invece specialmente sventurata, perché poco o mal conosciuta. La grandissima maggioranza degli italiani di altre regioni conosco la Sardegna per quanto ne riferiscono libri, giornali e visitatori.

Ma i libri danno per lo più una rappresentazione non già della complessa realtà generale dell’isola: essi rivelano soltanto qualche aspetto d’una sua gente o d’una sua terra.

I giornali quasi tutti riservano alla Sardegna un po’ di spazio soltanto quando essa è capace di alimentar le cronache criminali.

E i visitatori percorrono spesso l’isola con tanta fretta e per tali faccende che ben poco osservano delle opere nuove e dei nuovi giorni, e ne ripartono con qualche impressione falsata da preconcetti o alterata da circostanze, incerta perché superficiale, o deficiente perché unilaterale, senza aver acquistato una sintetica nozione completa della Sardegna d’oggi.

Si può dire che nel gran libro della moderna vita sarda il popolo continentale non sappia leggere e che si accontenti di conoscerne le brevi frasi staccate e citate da qualche visitatore. Queste frasi staccate han quasi sempre un senso ch’è tanto diverso e lontano dalla realtà completa e complessa, tanto più diverso a proposito della vita nuova di Sardegna, la quale non presenta omogeneità di aspetti né uniformità di elementi né simmetria di energie, ma invece opposizioni e contrasti, contraddizioni ed antitesi.

Cogliere d’una tal vita un solo aspetto e pretendere di giudicarne o rappresentarne la complessa realtà è opera purtroppo frequente che perpetua maligne leggende e false tradizioni in danno della Sardegna. La quale attende finalmente non più o non soltanto chi ne sfrutti le ricchezze naturali e le primitive industrie pronto a scarsa gratitudine nè chi ne guardi qualche vizio o qualche difetto pronto a facile diffamazione, ma attende oggi visitatori che osservino con intelletto d’amore tutto il bello e tutto il bene che si chiude tra le coste frastagliate dell’isola, e che raccolgano in sintetica visione gli aspetti, gli elementi, le energie della vita sarda, e che proclamino e dimostrino non soltanto agli altri italiani ma specialmente agli altri italiani che l’isola selvaggia od aspra e forte merita stima ed ammirazione, aiuto ed amore, e merita specialmente d’esser direttamente conosciuta nella varietà antitetica delle terre e degli uomini.

La Sardegna è isola tanto vasta che non se ne può acquistar conoscenza in poche ore od in pochi giorni: ma poi la stessa caratteristica dei contrasti nel paese e nella gente impone a chi voglia conoscere interamente l’isola di visitarne coste ed interno, nord e sud, città e villaggi, montagne e valli e di osservarne collettività ed individui, costumi e tradizioni, iniziative ed industrie, feste e delitti.

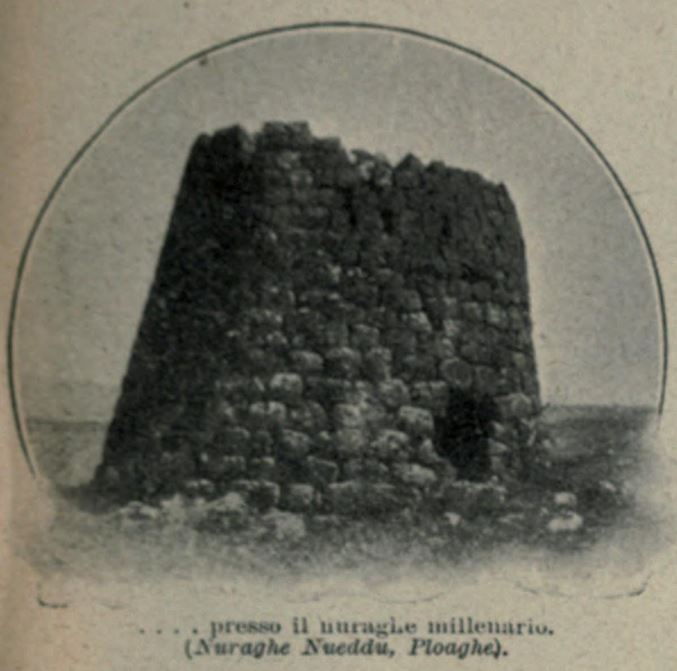

Una stessa regione, un breve spazio di terra racchiude spesso in sé contrasti di uomini e contraddizioni di opere: si presentano all’osservatore fenomeni che rivelano opposizioni ed antitesi di epoche e di paesi, di razze e di usi. Non si può esprimere un semplice giudizio in quattro parole sulla Sardegna: è difficile anzi esprimere un tal giudizio su alcuna delle sue città o delle sue tradizioni o delle sue solitudini o delle sue classi sociali.

Pertanto le prime impressioni sull’isola son quasi tutte deficienti o inesatte o false: soltanto quando in varie circostanze di tempo e di luogo si sono moltiplicate le impressioni e diffuse le osservazioni, soltanto allora si sente per l’isola dei Sardi il vivo amore cosciente che detta a me continentale queste pagine per le quali l’ospitalità dell’Almanacco ch’è decoro editoriale d’Italia sarà davvero preziosa se pur dieci italiani sostituiranno al concetto tradizionale un altro concetto sulla Sardegna, un altro concetto più rispondente a verità e ad amor patrio.

Chi volge il pensiero al territorio di Sardegna senza averne conoscenza diretta immagina un paesaggio monotono di vaste plaghe malariche e di aride regioni montane, quelle e queste prive di ricchezza vegetale e di attività industriale.

E invece il territorio sardo vario e fecondo oltre ogni media: della sua produttività attestano i risultati dell’attuale catasto agrario che assegnano appunto alla Sardegna la minima percentuale fra le regioni italiano di terreni improduttivi.

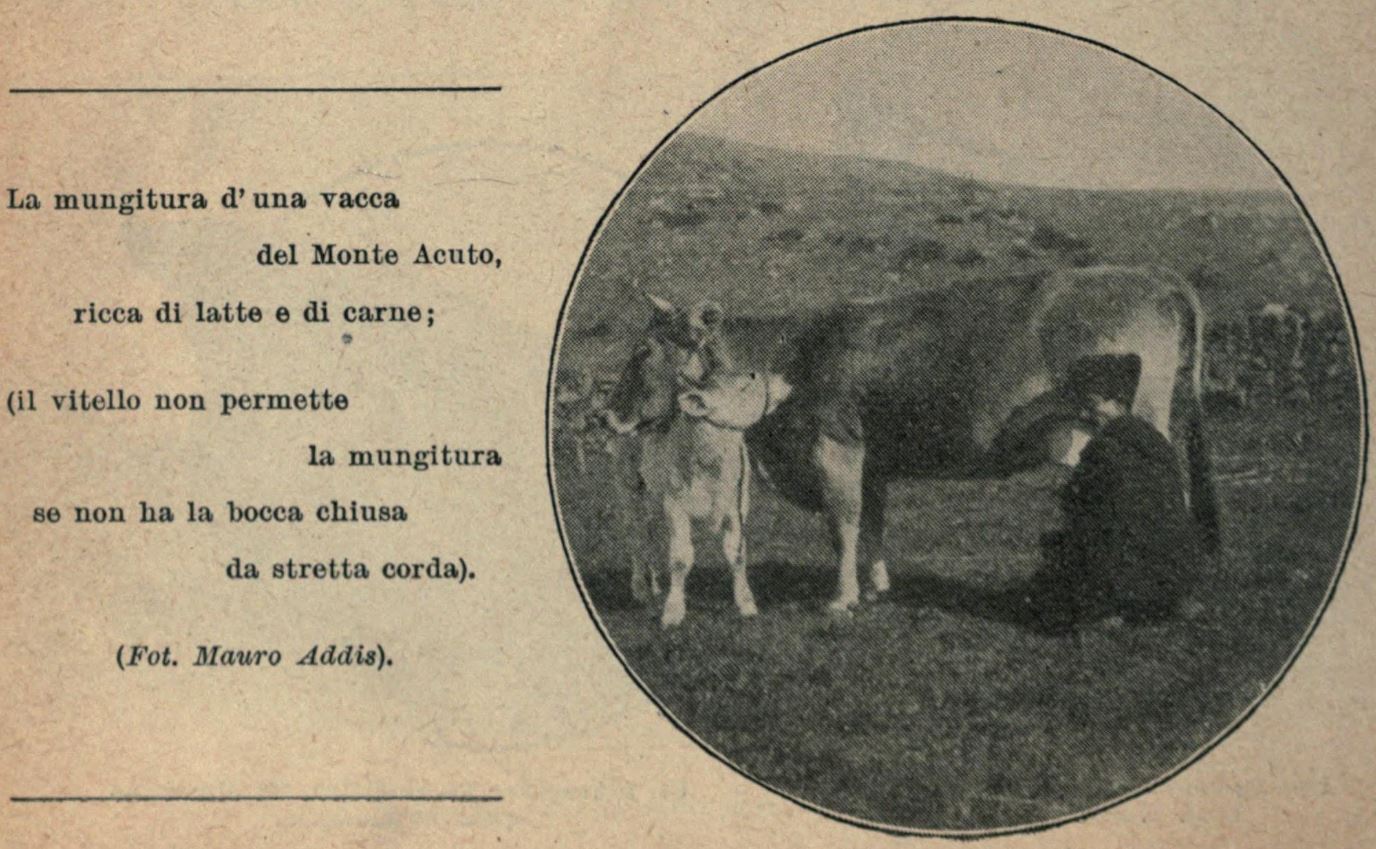

I gruppi montuosi granitici del centro dell’isola e dell’Ogliastra e della Gallura sono per costituzione geologica e per posizione geografica specialmente adatti alle più preziose culture boschive: vi è custodito uno dei più grandi tesori naturali il quale è costituito dalla quercia-sughero che pur attende di essere assai più e assai meglio diffusa.

Fra i gruppi montuosi scorrono i maggiori fiumi dell’isola in ampie valli fertilissime le quali assicurano dopo la bonifica dei proprii terreni e dopo il rimboscamento delle adiacenti alture una fecondità ch’è destinata a fare ancora della Sardegna il granaio d’Italia e che avrà insieme la caratteristica di dar vita alle più varie culture, a quelle specialmente del tabacco e del lino, delle ortaglie e dei foraggi.

Le colline sono nel sud assai propizie al vigneto, e all’uliveto nel nord dell’isola.

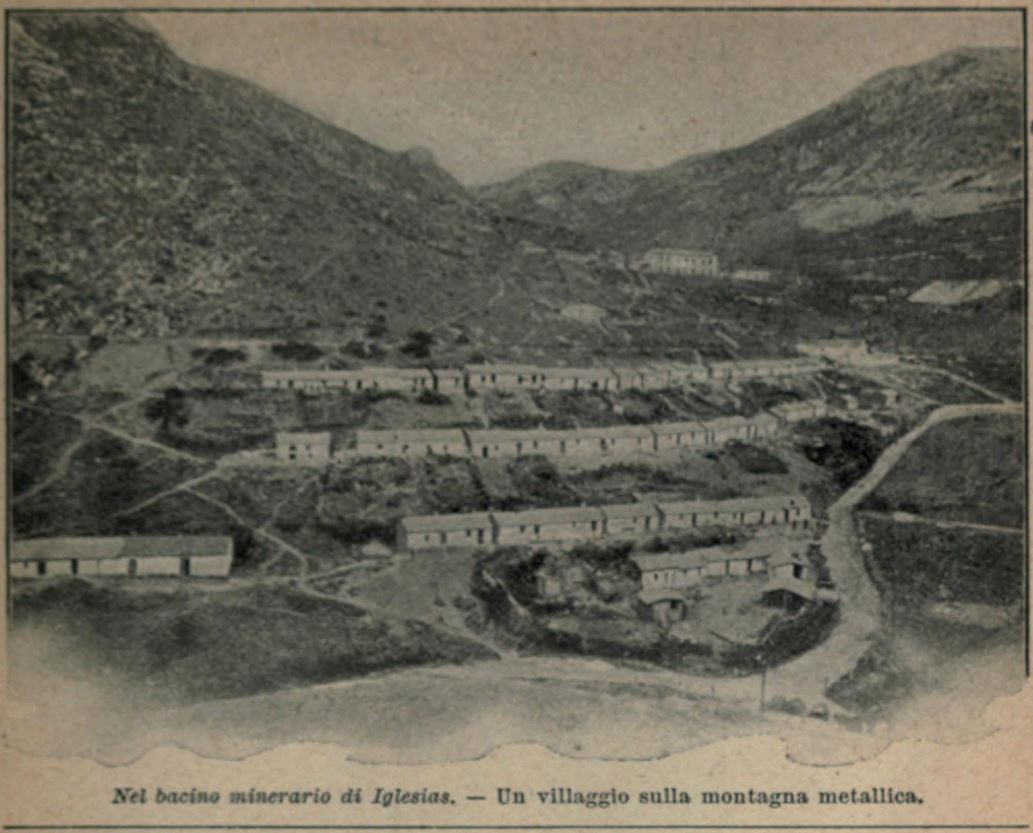

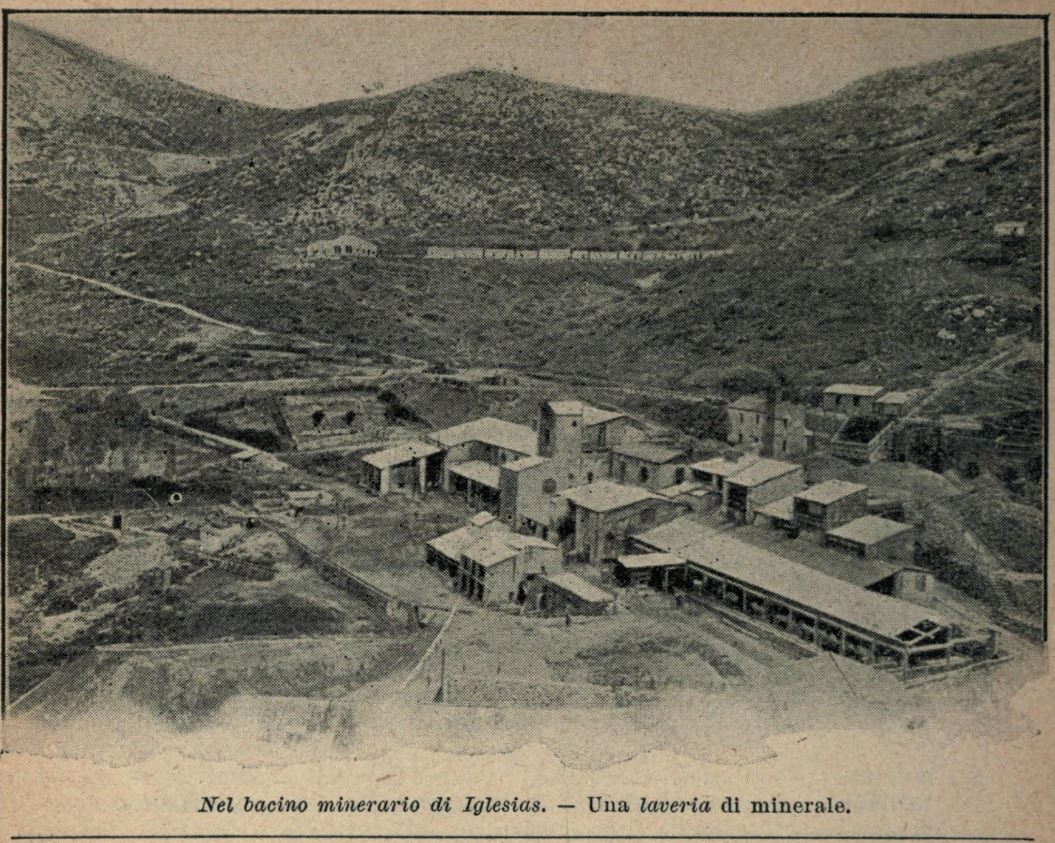

I vasti giacimenti metallici, diffusi pur oltre il bacino d’Iglesias, custodiscono ancora ricche ignorate riserve alla industria mineraria.

Sulle spiagge lagunari e tranquille del Capo di sotto si accumulano i candidi tesori delle saline; e presso le ruvide spiagge del Capo di sopra l’esercizio della pesca rappresenta una somma fortuna per lo popolazioni litoranee.

Ma è degna di speciale rilievo la varietà del paesaggio di Sardegna, la quale può essere intesa in sintetica visione da chiunque salga in somma altura e volga l’occhio in vasto orizzonte.

Salite sull’acropoli cagliaritana, dove sussistono in vivo contrasto gli avanzi d’un tempio romano e le fortificazioni massicce della potenza pisana e gli eleganti portici della vita moderna: salite ed ammirate. In basso la città irregolare s’addensa – nella sintesi edilizia e stradale – a mostrar la sua storia secolare, fino all’ampio golfo magnifico che s’inizia placido di lagune e s’allarga tranquillo a mezzo giorno.

Giù, verso levante, sulle chiare acque verdi degli stagni spiccano rosee folle di fenicotteri lontane nubi rosate che s’agitano in verde cielo mite: sulle rive stanno le vaste piramidi candide del sale.

Oltre s’apre all’avido sguardo la pianura dai lontani confini e dalle varie culture agrarie, il Campidano: dai villaggi di mota si spingono solide case nuove, destinate a nuove industrie, verso la città che muove incontro allargando sempre più la sua cerchia suburbana.

Verso il settentrione, oltre minori alture, domina il Gennargentu solenne lontano, domina anche sull’immensa pianura verde dell’ovest, ch’è il Campidano di Oristano solcato dagli aratri a vapore, e domina anche sulla incerta visione dell’Iglesìente ferrigno.

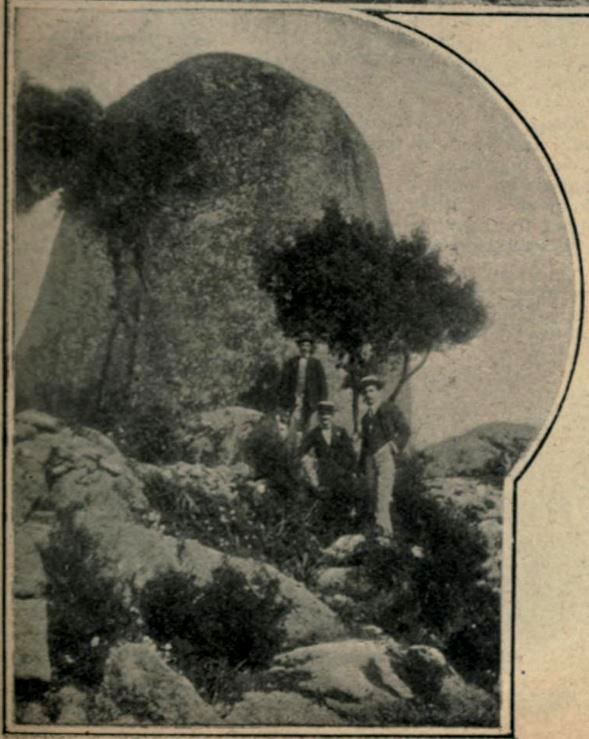

Salite verso l’estremo nord dell’isola, sui monti della Spina che paion cumuli enormi di granito lanciati sulla terra dai Titani nella più aspra lotta: salite ed ammirate. E prossimo, a settentrione, un arido paesaggio colossale e ruvido che, pare un paesaggio lunare: sulle ciclopiche mine accumulate da prepotenza vulcanica sembra spenta ogni vita.

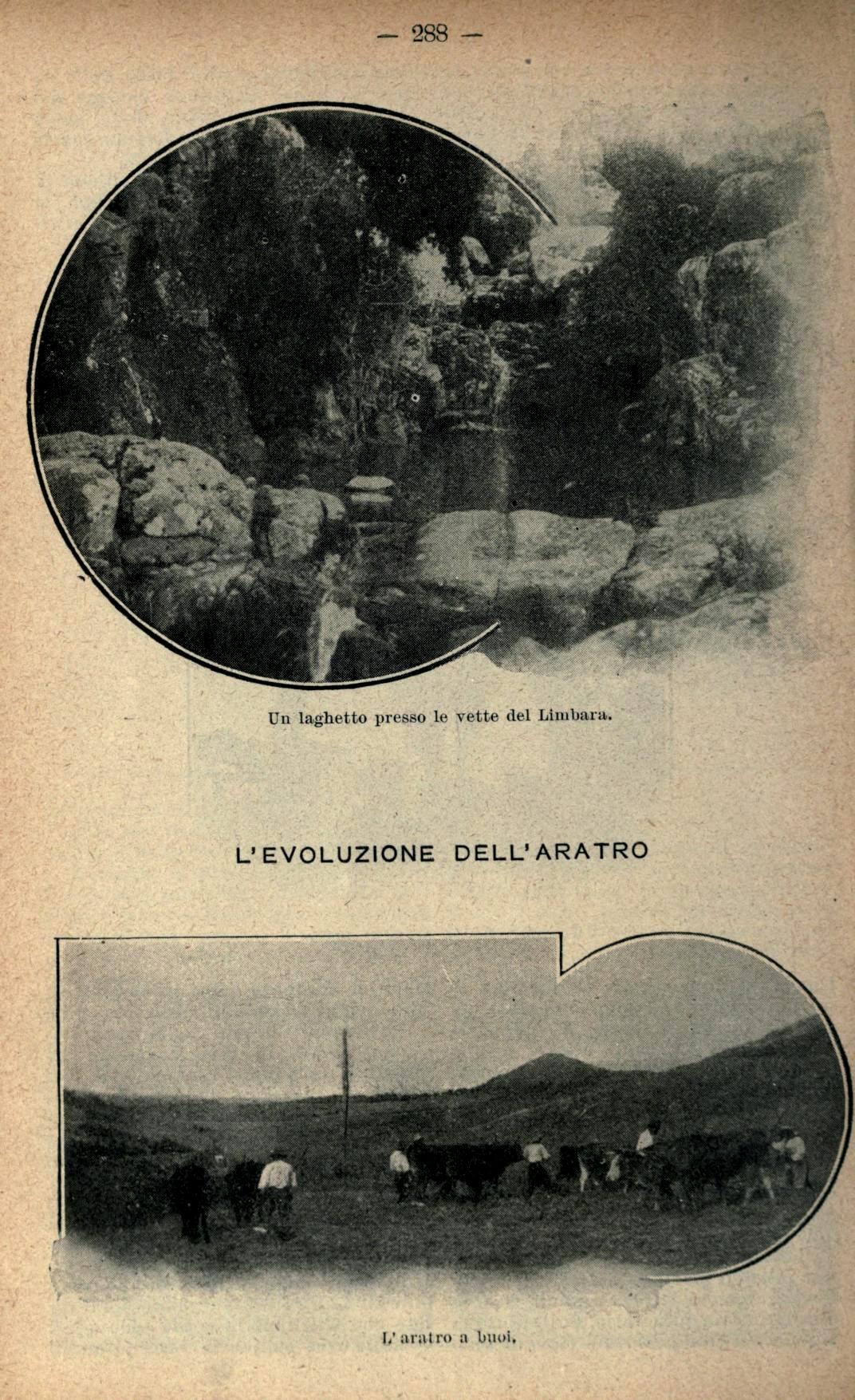

Le montagne granitiche degradano all’estremo nord, degradano fino al mare, e verso il mare ritrovano la vita vegetale e la vita animale, sempre più frequenti. Lungo l’opposto versante della catena dei monti della Spina il territorio è invece già folto di boschi e vario di culture agrarie e ricco di case: nell’ampio altipiano ferve la vita fino agli alti monti del Limbara che chiudono 1’orizzonte nelle frastagliate vette sublimi.

Salite sul Gennargentu, sul cuore aspro dell’isola: e ammirate. È l’isola intera che offre agli occhi vostri la varia costituzione geologica e la varia bellezza naturale e la varia ricchezza d’ogni regione. Ad est scendono terre irte e selvagge fino alle coste marine e danno spettacolo di meravigliosa bellezza violenta; a nord si seguono le verdi alture della Barbagia e del Goceano e del Nuorese fino agli azzurri monti di Buddusò, fino ai gialli graniti di Gallura; ad ovest s’alternano grigi monti vulcanici e verdi colline, vasti altipiani od ampii pianori; e intorno, ad ogni limite delle sinuosa costa frastagliata, il mare.

In tale varietà di suolo ed in tanto diversa natura del territorio non possono viver la stessa vita gli abitanti della Sardegna: le differenze appunto del paesaggio si riflettono, direi quasi, in differenze di società.

L’agricoltore del Campidano di Cagliari il quale spinge nella pianura vastissima l’occhio che raggiunge a pena gli estremi confini del mare e dei monti, non può viver l’identica vita del pastore chiuso fra i graniti colossali di Gallura, la vita segnata e limitata dalla montagna ciclopica.

Il minatore dell’Iglesiente che vive i suoi giorni nelle viscere metalliche del suolo donde risale ogni sera a riveder le stelle — egli, quasi dimentico del pieno sole! — non può confondersi col pescatore d’Alghero il quale conosce il mare e la Spagna, ed informa agli usi della Spagna e del mare ogni caratteristica della sua esistenza.

Non può darsi dunque un giudizio unico e sintetico sulla gente di Sardegna, la quale — varia per origine etnica — vive in tante diverse regioni.

Le prime impressioni di Sardegna posson dettare un giudizio estetico ricco di aggettivi non facilmente conciliabili: ma un tal giudizio, dopo osservazioni diligenti, va necessariamente soggetto a distinzioni che ne illuminano i termini spesso contradittorii.

Mario Pilo dice la sua Sardegna: “isola sconosciuta e povera e fiera, irta di monti e brulla di vegetazione, vasta, deserta, sassosa, fantastica, pastorale, ingenua, poetica, cavalleresca, tutta leggendo, costumi, colori, sbarbagli, passioni”.

Vuol esser sintetica e completa questa indicazione dolio caratteristiche isolane: ma è anch’essa unilaterale, e non ha altro valore che quello di prime impressioni.

L’ isola — ripeto — è piuttosto mal conosciuta che sconosciuta; ò povera perchè non sono posti in pieno valore i grandi tesori naturali della terra e della gente, ma non si può negare che per questi tesori l’isola sia fra le regioni più ricche come pur riconobbe — in tempo di periodica diffamazione della Sardegna — lo spagnuolo Geronimo Zurita affermando che essa “per fertilità e ricchezza della terra si può uguagliare alle migliori isolo del nostro mare”.

L’isola è fiera negli elementi tradizionali della sua vita collettiva, ma non ancora altrettanto nelle opere del suo rinascimento attuale.

L’isola è irta di monti: ma se ne trasforma l’aspetto dove la montagna è ammantata di verde vegetazione che sale ardita alle più alte vette: e le opere di rimboscamento e di bonifica van sempre più restringendo la zona brulla di vegetazione. Un solo esempio può mostrare il valore trasformatore d’una compiuta bonifica: quello delle coste sud-orientali dell’isola, della regione del Castiadas, ove quarant’anni fa nessun nomo poteva fissare stabile residenza nella triste palude flagellata dalla malaria. Settemila ettari di terreno furon conquistati all’agricoltura prosciugando ed imbrigliando, rimboscando e dissodando la terra, ed aprendovi strade e canali.

L’isola è vasta, ed appare pin vasta di quanto sia, perché la popolazione poco densa la fa in qualche luogo deserta: ma l’isola ha tante riserve di ricchezza naturale ch’essa sembrerà troppo breve agli uomini che vi si addenseranno. Occorre redimer presto il territorio isolano, e facilitarne le culture agrarie, e aprir vie al movimento commerciale dei prodotti, e renderne possibile la trasformazione industriale entro le coste dell’isola, perché questa non mostri ancora lo strano fenomeno di iperpopolazione (cioè l’emigrazione) d’una gente che tanto scarsa vive tuttora in ampia superficie.

L’antitesi è dolorosa: emigrano braccia dalla regione italiana che più d’ogni altra ha bisogno di braccia!

L’isola ha infine quasi tutte le caratteristiche sentimentali ed ideali che generalmente le si attribuiscono, ma anche tali caratteristiche, e quelle ignote ai più, rivelano all’osservatore profonde differenze psichiche fra le genti isolane.

La grande facilità di divenire che i sardi han dimostrato negli anni più recenti, specialmente ove più rapida s’è accentrata ed evoluta l’esistenza collettiva, ha segnato la fine di tante leggende, di tante tradizioni e di tanti costumi della vita primitiva.

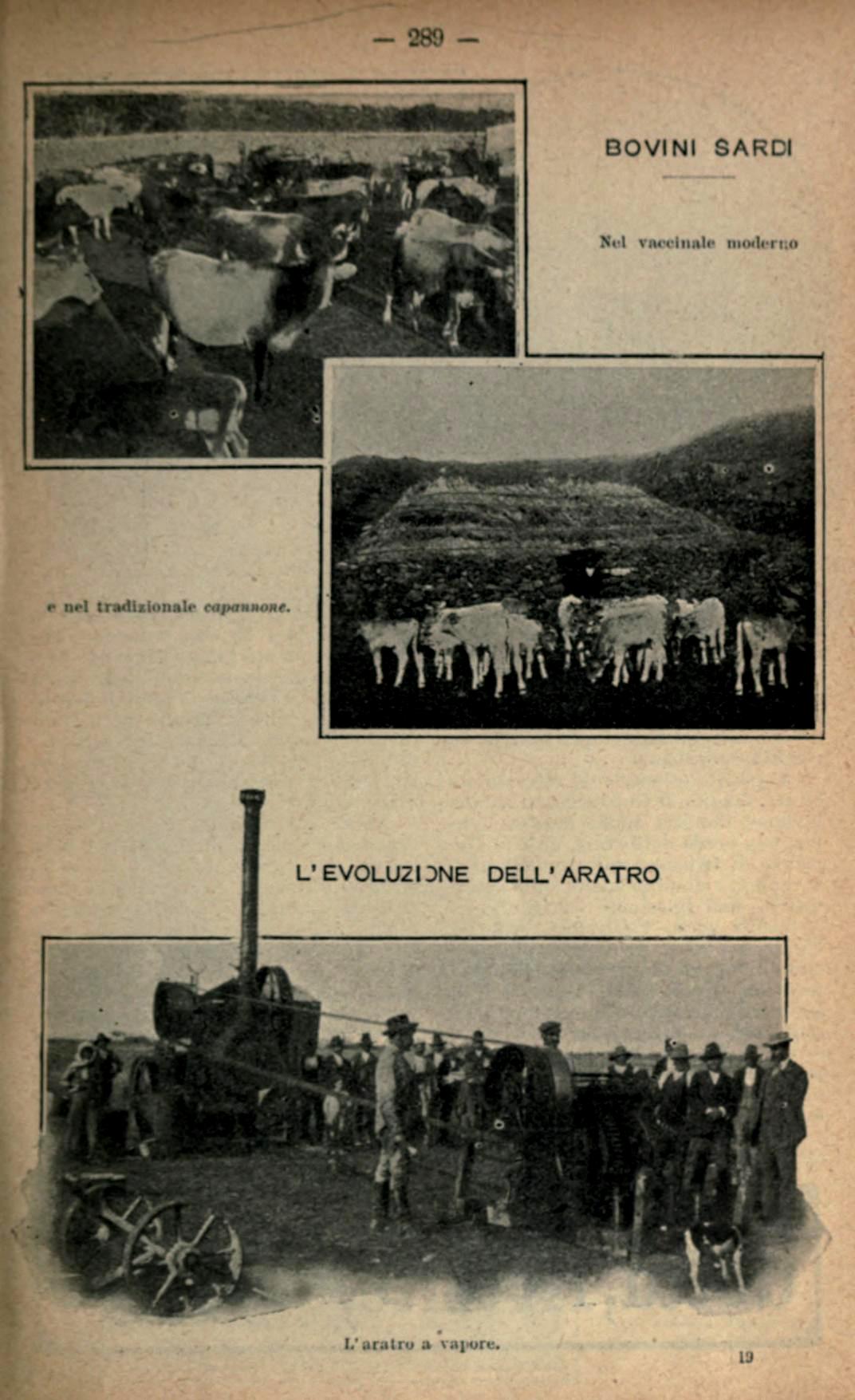

Così, nel sud dell’isola, l’evoluzione agraria ha condizioni di così rapida metamorfosi da presentarsi come vera e propria rivoluzione delle arti e delle industrie agricole. La cooperazione rurale ha dato in pochi anni cento casse e cooperative agricole: paesi di quattrocento abitanti vantano già una cassa rurale di prestiti. L’uso dei concimi chimici è tale che oggi la Sardegna consuma centomila quintali di perfosfati al l’anno, forniti e diffusi appunto dalle istituzioni del cooperativismo agrario.

Ma, intanto, nelle campagne rimaste più lontano dalla nuova società e pur fuori dell’antica, nelle campagne nelle quali da pochi anni è spento il regime delle proprietà collettive e non ancora è sorto l’inizio della cooperazione rurale, ivi è tuttora una Sardegna patriarcale e mistica, ingenua e poetica, strana e curiosa, per la quale si riaffaccia appunto al pensiero la caratteristica che Quintino Sella espresse dopo aver conosciuto l’isola in tutti i suoi antitetici aspetti: la Sardegna è forse il paese più curioso d’Europa.

È il paese che conserva i cori rustici della Grecia antica e che detta ai poeti popolari canzoni in metri di rare difficoltà formali.

È il paese che veste le sue donne del più leggiadro e grazioso costume ricco di ricami nella regione più forte e più oscura del suolo metallico.

E il paese in cui pur si praticano le più miti virtù evangeliche in un mezzo aspro e violento, in cui si delinque spesso ma s’ignora il reato per brutale malvagità.

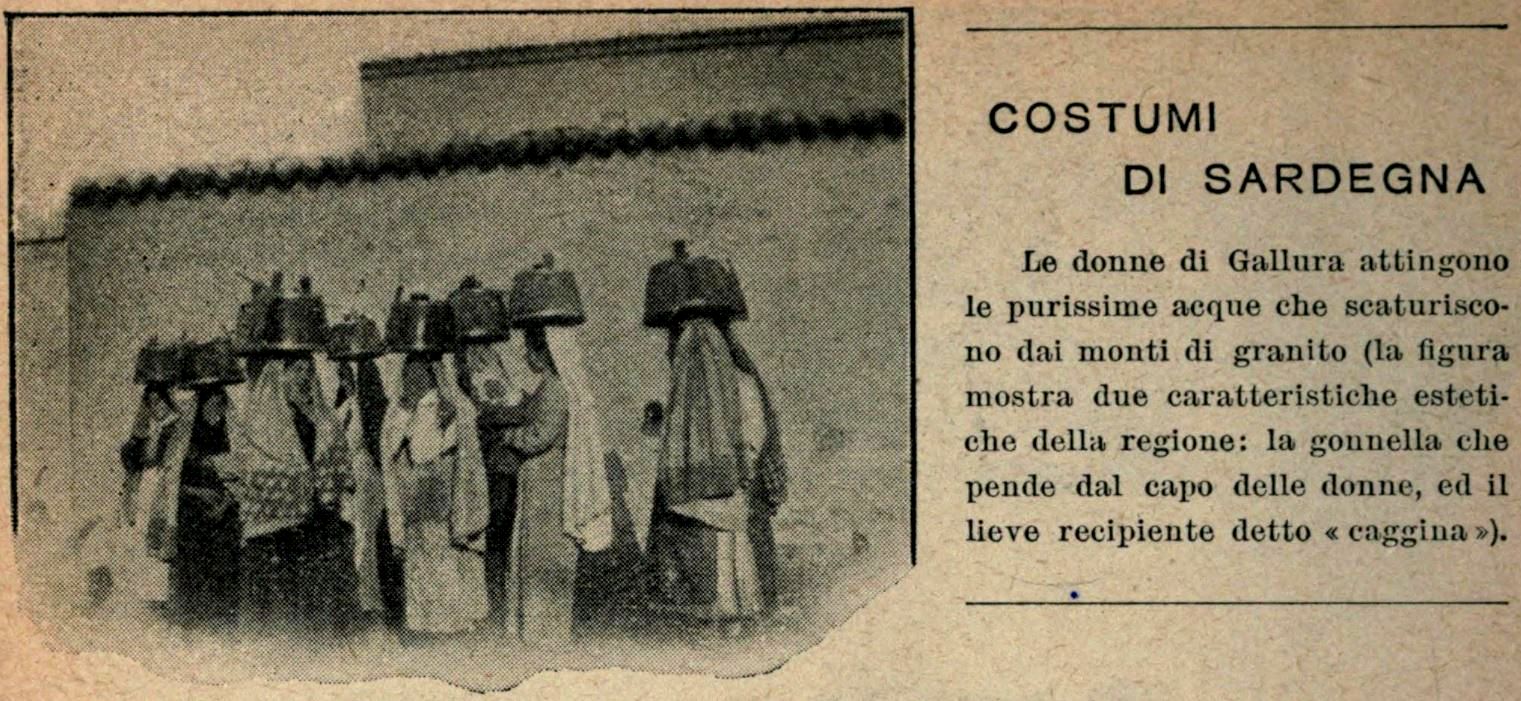

È il paese che mostra indici della varietà dei suoi gruppi sociali nelle creature più gentili di essi, nelle giovani donne belle e diverse per varietà di vesti colorate: son costumi chiusi e rigidi e monotoni nelle terre montuose del nord, graziosi e semplici e civettuoli nelle terre di collina, policromi e superbi e gravi di forti tinte nel cuore aspro dell’isola, splendidi e abbaglianti e spagnoleschi nelle pianure prossime al mare.

Ma già il rinascimento della Sardegna va facendo, in ogni paese, sempre più raro il costume tradizionale: e intanto lo trasforma ad attenuare il contrasto fra le vesti regionali e le vesti nazionali.

Nella crisi attuale della vita sarda, mentre gli abitanti dell’isola si liberano con varie ardimento degli elementi tradizionali della loro esistenza individuale e collettiva, è più che mai doveroso per noi italiani del continente rivolgere premurosa attenzione da quegli elementi ai nuovi indici del rinnovamento isolano, ai nuovi centri di popolazione, alle nuove iniziative agrarie, alle nuove attività commerciali ed industriali.

Potranno ancora cogliere i cultori di arti belle le più caratteristiche manifestazioni della Sardegna pastorale e mistica prima ch’esse sian del tutto scomparse: ma i cultori della sociologia dovranno d’ora in poi studiar la Sardegna sotto positivi aspetti, rilevando e rivelando, per esempio, l’importanza d’un nuovo tronco ferroviario, la necessità d’un bacino d’irrigazione, l’opportunità d’una cooperativa nuova, la misura delle esportazioni di prodotti industriali da questo o da quel porto, il primato raggiunto dall’isola nella conceria e nell’ ebanisteria, nell’enologia e nella silvicultura.

L’uomo d’arte conterà d’ora in poi i sopravviventi pastori-poeti, sempre più rari; l’uomo di scienza conterà i Cavalieri al merito del lavoro che son già parecchi in Sardegna.

© Tutti i diritti riservati