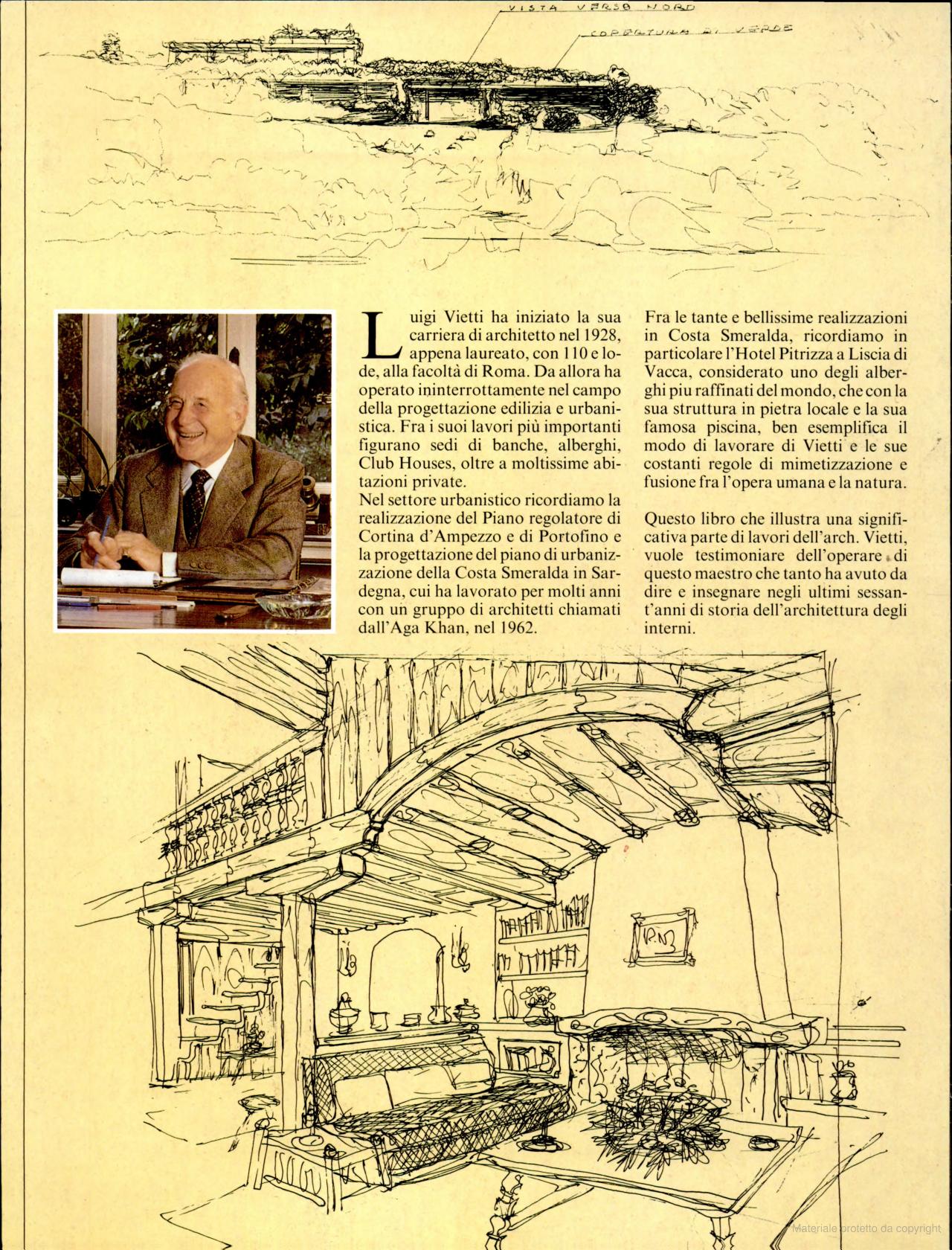

Luigi Vietti e la Costa Smeralda

intervista di Vanna Pareschi

in

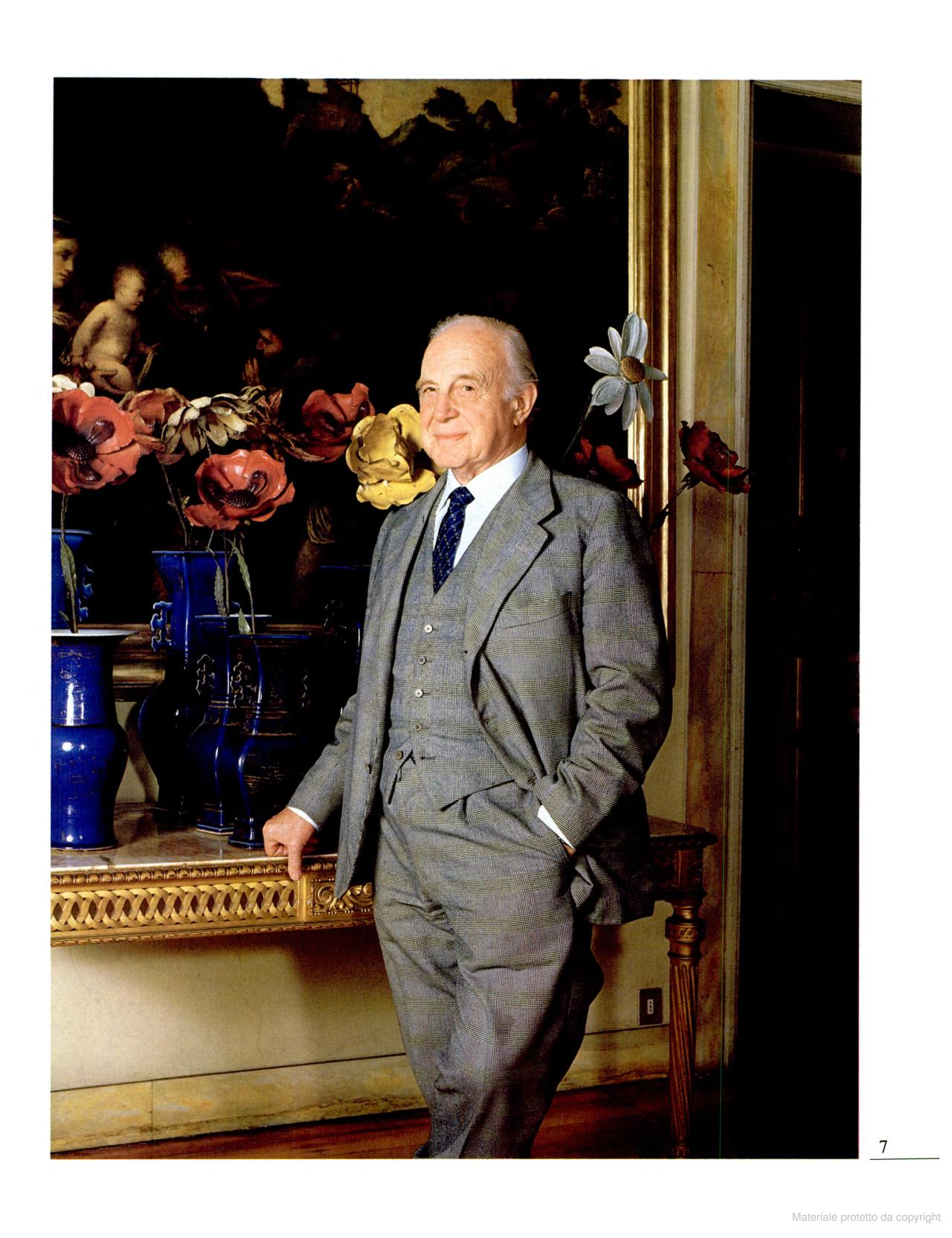

Ho incontrato per la prima volta Luigi Vietti nell’inverno del 1979.

Dopo un rapido scambio di telefonate, durante le quali Vietti dette subito prova della sua grande disponibilità, prendemmo appuntamento a Cortina D’Ampezzo, uno dei luoghi da lui più amato e dove maggiormente ha profuso il suo lavoro.

Mi venne incontro a piedi, per la stradetta innevata che porta al suo tabià, il rotondo cappellino cortinese, gli arpioni sotto le scarpe, il bastone in mano, a prima vista un vero valligiano come, non senza un pizzico di civetteria, Vietti si sente.

Con l’ironica dolcezza, che ho imparato a conoscere, cominciò subito a parlarmi del suo lavoro svolto per tanti anni, ma che sempre lo entusiasma e in cui riversa la sua inesauribile carica vitale che trasmette a chiunque lo avvicini.

Durante quel giorno visitammo molte delle ville da lui realizzate a Cortina e soprattutto il suo bellissimo tabià.

“È una casa di cui mi sono innamorato a prima vista, che ho sentito subito mia. È uno dei luoghi della mia anima”.

E quali altri sono i luoghi della sua anima?

“Sicuramente uno è la mia casa in Sardegna, La Cerva”. Così l’incontro successivo avvenne in Costa Smeralda, a Porto Cervo.

Grazie all’architetto Vietti fui alloggiata, con il fotografo, al villaggio Dolce Sposa, uno dei primi insediamenti da lui realizzati sulla punta che chiude la baia di Porto Cervo.

Vietti ci dette appuntamento alle otto e mezzo di mattina.

Arrivò sorridente e indaffarato, appena sbarcato dalla nave ad Olbia.

Iniziammo subito un vorticoso giro di visite alle più belle ville da lui costruite sulla costa sarda.

Per me, che conoscevo quei luoghi solo dal mare, fu una scoperta meravigliosa di fiori e profumi, di piscine che sembravano confinare con il mare, di abitazioni sprofondate completamente nel paesaggio, quasi più opera della natura che dell’uomo.

Verso mezzogiorno l’architetto Vietti, impeccabilmente fresco e sorridente come al solito, ci salutò per correre “ad una importante colazione di lavoro con il principe” e poi rientrare rapidamente a Milano in serata, lasciandomi, sotto il sole abbagliante del luglio sardo, accaldata e leggermente stordita, piena di ammirazione per quest’uomo che attraverso gli anni e la lunga esperienza dei suoi tanti lavori, ha conservato intatta una vitalità da ventenne che gli permette di affrontare ogni nuovo lavoro come un gioco sempre diverso e sempre divertente.

Da allora i nostri incontri si sono susseguiti con piacevole frequenza, nella sua bella casa-studio di Milano, in Costa Smeralda, ancora a Cortina.

Ne sono nate, più che interviste, amichevoli conversazioni, sui punti di vista, le idee, i ricordi di Vietti, di cui sono riportati, all’inizio di questo libro, alcuni brani, per meglio capire il carattere e l’operare di un uomo la cui grande capacità creativa e lavorativa è superata solamente dalla profonda e garbata umanità.

A PROPOSITO DI COSTA SMERALDA

“Fu l’Aga Khan stesso che nel 1961 mi chiamò, insieme ad un gruppo di architetti del quale facevano parte l’architetto Busiri Vici, l’architetto Couëlle e l’architetto Simon, per preparare il progetto di un piano di urbanizzazione.

Quella zona della costa sarda, a nord di Olbia, che ancora non si chiamava Costa Smeralda ed era un angolo di mondo scarsamente abitato, quasi inaccessibile, era stato appena “scoperto”, direi casualmente. Fu un funzionario della Banca Mondiale, Mr. John Duncan Miller, incaricato di controllare il programma di sviluppo economico finanziato dal suo istituto per la Sardegna, a segnalare al suo ritorno a Londra la bellezza di questi luoghi.

Mr. Miller parlò in termini talmente entusiastici ad amici e conoscenti della trasparenza eccezionale del mare, della bianchezza delle spiagge deserte, della bellezza selvaggia ed incomparabile di tutta questa costa, che in breve tempo fu deciso l’acquisto di alcuni terreni.

Io fui subito chiamato e come prima cosa volli che fosse costituito un consorzio, cosa che fu fatta nel 1962. Fra i soci fondatori del Consorzio Costa Smeralda c’era l’Aga Khan che ne divenne il Presidente.

Come era la Costa Smeralda allora?

“Era veramente un posto fantastico. Quando vi si arrivava per la prima volta sembrava impossibile che al mondo esistesse un luogo così bello e cosi sconosciuto. Mi ricordo di uno strano fenomeno che mi colpì moltissimo. Guardando dal punto dove avevamo progettato il paesino di Porto Cervo al di là della baia, verso la penisoletta che chiude il golfo, dove oggi sorge il villaggio Dolce Sposa (anche questo nome ha una storia curiosa) le mucche che vi si vedevano pascolare sembravano altissime come cammelli e gli uomini come giganti.

Questo strano fenomeno era dovuto al fatto che la vegetazione era costituita da alberi vecchi di diversi secoli, perfettamente formati ma ridotti piccoli e contorti dal vento, veri e propri bonsai giapponesi, per cui non esisteva il rapporto con le persone e gli animali.

Per quanto riguarda il nome Dolce Sposa, la punta dove ora sorge il villaggio, era la nostra meta preferita per andare a fare il bagno nei primi tempi in cui frequentavamo la costa. Io, parlando di mia moglie Riccarda usavo chiamarla scherzosamente la mia ‘dolce sposa’ e così la chiamavano anche gli amici. Fini che il luogo dove ci ritrovavamo quasi tutti i giorni divenne la punta della Dolce Sposa”

Quali sono state le prime costruzioni che ha eseguito nella zona?

“Le prime realizzazioni sono state l’Hotel Pitrizza e il primo nucleo del paesino di Porto Cervo. Quando si è trattato di costruire la piazzetta di Porto Cervo ho usato l’astuzia di realizzarla sopraelevata su delle arcate che partono a quota spiaggia, perchè potesse godere del magnifico panorama della baia di cui non avrebbe usufruito se l’avessi costruita direttamente sul terreno. È stata la primissima cosa realizzata insieme all’Hotel Cervo. Allora non c’era nemmeno la chiesetta e la messa veniva detta all’aperto, sotto gli archi.

Fin dall’inizio Porto Cervo fu di visa in due parti distinte: una parte automobilistica ed una parte pe donale. La parte per le auto è dietro, mentre quella per i pedoni è sul davanti, a fronte del mare. Quando una persona arriva sulla piazza, scende, passa attraverso il ponte ed arriva sul porto ed è tutta una zona completamente senza auto.

Quali sono state le maggiori difficoltà da lei incontrate durante il lavoro in Costa Smeralda?

“All’inizio la difficoltà principale era la mancanza di qualsiasi materiale, salvo quello del luogo, cioè il granito, il cemento e la pomice Con questi elementi sono state realizzate le murature per le costruzioni. Tutto il resto mancava. Non si trovavano finestre, porte, pavimenti. Non si trovava chi realizzasse impianti idrici, elettrici, di riscaldamento, ecc. A tutto questo si aggiungeva la difficoltà della mano d’opera. All’inizio si sono dovuti trasformare pastori e contadini in manovali e muratori. È stato tutto molto difficile ma anche molto bello.

Posso dire che per me la Costa Smeralda è stata veramente un’avventura entusiasmante.»

A PROPOSITO DI MARE

“Il Mediterraneo non è un mare solo, ma quanti mari!

Una cosa da notare è il diverso colore delle case, che varia da luogo a luogo: molto colorate a nord, più bianche al sud. E dove sono colorate che vivacità! Rosa, giallo dorato, giallo girasole, verde rame, blu turchese nei risvolti. E porte e finestre incorniciate di colori in contrasto e fasce bianche che dividono un piano dall’altro. Portofino è speciale: il primo esempio di condominio su vari piani. Ogni porzione di casa ha il suo colore, diverso da quello del vicino di sopra, di sotto o a fianco, che ne distingue la proprietà. Altra notevole differenza la riscontriamo nella forma delle case: lineari, distese lungo le fasce del terreno, per lo più colorate; case a cubo, generalmente bianche e coperte a terrazza; case raggruppate in formazione di paese-difesa o degradanti, adagiate a seconda del terreno o sparse sulle colline, mimetizzate nel verde; infine case a rete come a Camogli o Portovenere. Una varietà che denuncia infiniti modi di vivere e di essere, di abitare, di pensare”.

Quale tipo di architettura sente più vicina?

lo amo molto la mia casa di Porto Cervo come esempio di mimetismo con il paesaggio. È un tipo di costruzione che bisogna cercare, indovinare, scoprire. Le pareti sono come i muri che da sempre dividono le piccole proprietà terriere, formati da blocchi di granito trovati sul terreno stesso, lavorati dall’aria, dal vento, dalla pioggia, colorati dalla natura, ricoperti da licheni e da muschio. Da tempo immemorabile i pastori costruiscono questi muri seguendo esattamente i confini degli appezzamenti di terreno, che si snodano con andamento irregolare e ricordano i recinti sacri delle primitive formazioni nuragiche.

Studiare l’architettura spontanea dei luoghi vuol dire capire la natura dei luoghi stessi, il loro carattere e il carattere della gente che li abita, capirne la cultura e le ragioni del vivere, in una parola entrare a far parte del loro spirito profondo, l’unico modo di non far “violenza” quando intraprendiamo il compito, non facile, di aggiungervi nuove costruzioni.”

Un’ultima cosa vorrei chiederle. Lei che ha tanto lavorato sia in montagna che al mare, dimostrando la totale comprensione di luoghi così diversi, quale dei due ama di più?

“Luoghi diversi? Non così tanto, almeno per come io li recepisco. Entrambi mi danno analoghe sensazioni: l’acqua che scorre sotto la vela e la neve che scorre sotto gli sci. Ebrezza!”