LIMBARA

di Antonio Loperfido ⇒

1902

Titolo originale:

NOTIZIE SUL COLLEGAMENTO GEODETICO DELLA SARDEGNA

COLL’ARCIPELAGO TOSCANO – GEODESIA APPLICATA

Tratto da:

«L’ingegneria civile e le arti industriali. Periodico tecnico mensile per lo sviluppo ed il perfezionamento della scienza pratica e delle industrie nazionali» – n. 20

Ed. Camilla e Bertolero, 1902

STAZIONE GEODETICA DI LIMBARA

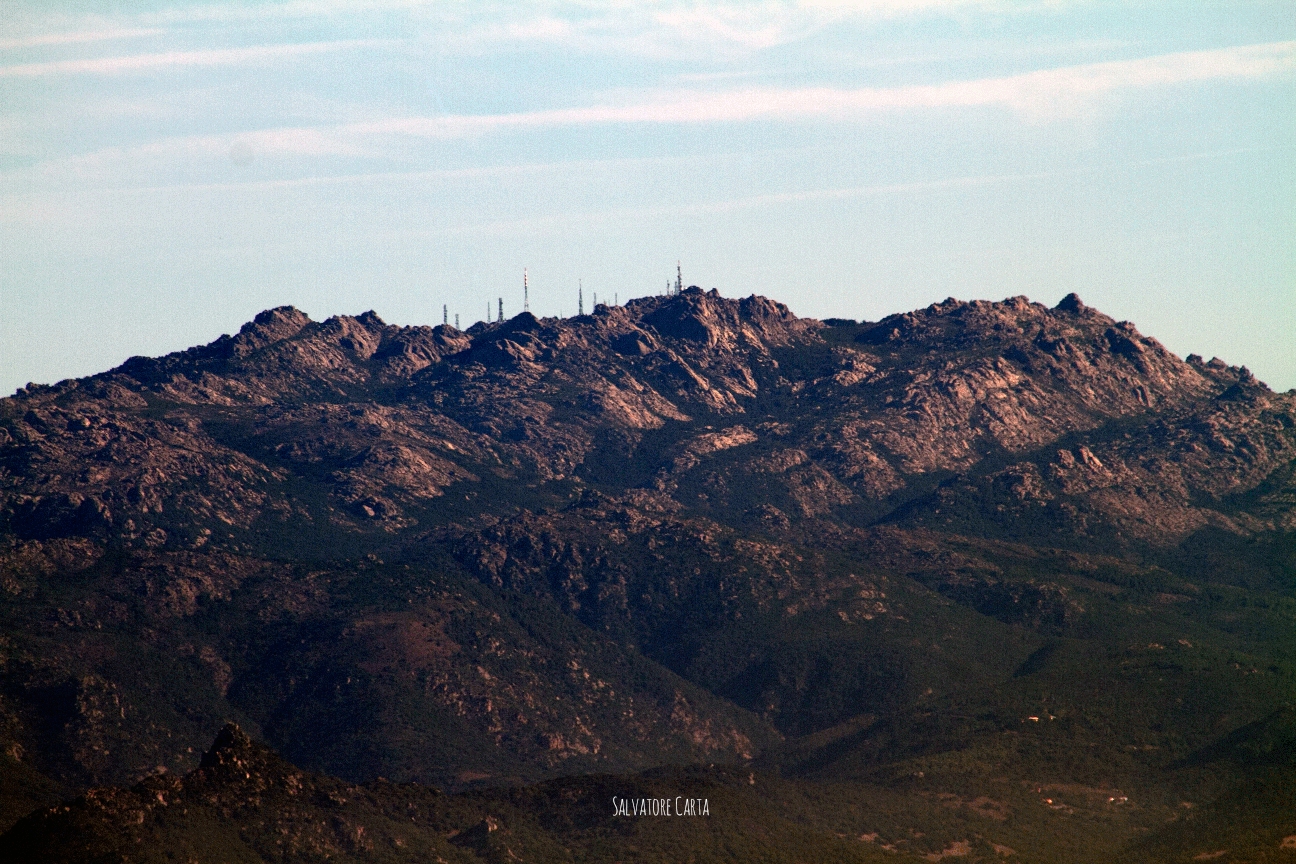

Chi, movendo da Golfo Aranci, va a Monti, per riprendere la strada di Tempio, vedrebbe di fronte, in alto, la massa imponente del Limbara in un’atmosfera bluastra a tenui vapori diffusi: un gruppo montuoso a forme gemini, boscoso in prossimità delle valli, nudo alle vette frastagliate, ineguali, che si compongono in meraviglioso accordo con la linea delle colline circostanti.

Il Limbara ha dominio su tutto l’altipiano, dove sorgono Tempio, Luras e Calangianus, il quale, mentre si arresta bruscamente alla Serra di Aggius, va invece dolcemente degradando fino ai contrafforti di Monte Pino presso Terranova.

In Tempio, l’antica Gemellas, le canzoni popolari ricordano spesso i picchi di Serra Limbara; ed i pastori che per buona parte dell’anno abitano la montagna nelle conche (caverne rocciose convertite a stazzi)[1], chiamano Serra[2] tutto il sistema di Limbara. Infatti da Tempio, da Aggius, da qualunque altro luogo di Gallura, il maestoso monte appare in un profilo dentellato che giustifica tale denominazione.

Nella vetta più tormentata, Picco Balistreri, sulla quale Lamarmora, acuto e fortunato illustratore della Sardegna, aveva posto un segnale geodetico, vedesi più marcata la singolare figura di poco più bassa della vicina punta Berritta, essa domina più largamente il paesaggio che si svolge d’attorno, costituendo quasi un punto radiante da cui si distaccano i vari contrafforti della maggior montagna di Gallura. I quali, enumerati da nord, sono: Monte Bianco; gruppo di Monte Nieddone, dominante il piano di Littagesu; la Bandiera, che si unisce a Serra di Mezzo, contrafforte principale della Berritta; Jugantinus, nettamente geminato, che domina il campo di Ozieri, la valle del Coghinas e l’immenso paesaggio aspro e dirupato da Bortigiadas a Santa Teresa Gallura; cime di Maciocca e Calarigghiu, baluardo più avanzato verso Tempio: Suliana, colle boscoso, isolato nella valle fra il Monte Bianco e la Punta Jacumeddu, quasi a cavalieri dello sprone Coddi di Sedda, che prende forma fra la valle di Musca e il Rio di Reni.

Nei giorni di bel tempo e limpidi, dall’alto di Balistreri si scopre tutta la Sardegna, fino ai monti del Nuorese e di Barbagia, del Logudoro e del Meilogu; l’Anglona e l’ampio golfo dell’Asinara con la caratteristica Punta della Scomunica; la Corsica con le sue vette fra le nubi e la costa ineguale per numerose insenature e piccoli golfi; l’estuario della Maddalena e le isole dell’arcipelago toscano, Elba e Montecristo. Di notte mandano la loro luce il faro della Scomunica, rosseggiante e fisso; quelli di Capo Feno a lampi, di Pertusato e della Chiappa, in Corsica, intermittenti, ed il faro all’imbocco del golfo di Terranova.

Data la conformazione di Serra Limbara a gruppi gemini fra cui si aprono strette valli, alternate con piccole pianure, e l’impossibilità di trasportare strumenti pesanti sopra une qualsiasi dei picchi in vicinanza di Balistreri, inaccessibili tutti a uomini carichi, perché costituiti dall’agglomerazione di grossi blocchi intorno a notevoli masse monolitiche di granito[3], riusciva non facile trovare il luogo adatto per l’impianto di una specola geodetica, sia pure temporanea e con limitate esigenze. La difficoltà veniva resa ancora maggiore dalla condizione posta di vedere Tempio dalla specola, nella quale città poteva trovarsi persona adatta per accudire alla lampada che si doveva collocare sul campanile di San Pietro, scelto come origine delle misure angolari.

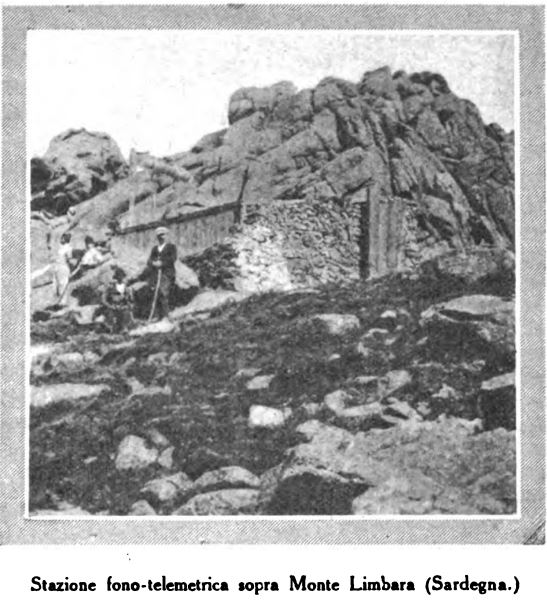

E così dopo molto rigirare da Balistreri a Berritta, Serra di Mezzo e Jugantinu, allo scopo di non allontanarsi troppo dal segnale geodetico costruito sulla punta Balistreri, e di non andare tanto in basso, fu deciso di piantare la stazione all’imbocco della valletta a nord di Balistreri stesso a circa 85 m. di distanza.

[1] Abitazioni di pastori lontane dalle città.

[2] Nella Gallura, con locuzione d’origine spagnuola, chiamano Serre i monti a profilo dentellato.

[3] Caratteristiche per l’apparente stratificazione dovuta forse ad una specie di elivaggio con direzione da nord a sud. In siffatto modo è costituito il suolo di Tempio e di tutta la Gallura, la quale è compresa fra il corso del fiume Coghinas, l’ampia valle da Oschiri a Terranova e la costa che si svolge a N.E é frastagliata con sporgenze quasi sempre a picos e porti naturali utili alla piccola navigazione.

L’attendamento fu messo invece a circa mezz’ora dalla specola, all’estremità meridionale di quell’anfiteatro limitato da: Punta Jacumeddu, Balistreri, Berritta, il contrafforte sporgente su valle Brapperi e il Jugantinu; e precisamente dove sorge la chiesetta di Nostra Signora della Neve (abbandonata da quelli stessi devoti che erigendola non seppero renderla resistente alle intemperie), per avere così un rifugio più sicuro e per essere vicini all’acqua (sorgenti del Rio Pisciarone) e alla legna nella valle occidentale del Jugantinu.

Da Tempio a Nostra Signora della Neve si va o salendo dalla cantoniera Curadureddu fino allo stazzo Jacheddi, passo difficile specialmente per chi deve percorrerlo con pesi, e quindi, lasciando a destra il Jugantinu, per la valle Licciola e in su ancora costeggiando fin quasi alla Punta Jacumeddu, o attraversando la Filaschedda e valicando il colle scosceso di Abbafritta e le cime di Calarigghiu per giungere ancora al disotto della stessa punta: per l’una o per l’altra via impiegandovi circa tre ore.

Qui giova rammentare che la catena del Limbara, alla cui formazione vuolsi attribuire la gran vallata che termina al golfo di Terranova e l’apertura del canale di Bonifacio, manifesta generalmente dolce pendenza nel versante fra Tempio e Calangianus, aspra e discontinua negli altri versanti, onde malagevole torna la via a chi va sulla montagna da Oschiri e da Berchidda.

La strada che univa il nostro attendamento alla specola si svolge a ponente fra Balistreri e Jacumeddu, buona fino alle pendici di quest’ultima punta, sassosa e difficile nel rimanente tratto; onde pel trasporto, a spalla d’uomo, degli stramenti, teodolite a proiettore, occorse di riattarla smovendo sassi e colmando le piccole voragini non rare nel suolo di Limbara.

Su Limbara hanno dominio i venti del terzo e del quarto quadrante; più degli altri soffia il ponente, impetuoso e freddo, trasportando, non di rodo, grandi massi di nebbia. Nei giorni di vento tutto dintorno appare cangiato in una atmosfera polverosa; i monti, così bene delineati nei loro arditi profili alpestri durante il bel tempo, sembrano allora agguagliarsi, e dall’ampia curva dell’Asinara ai prossimi villaggi ogni cosa rimane assorbita dalla caligine: appena s’intravvedono Tempio e la massa rosseggiante del suo Limpas[1].

Giorni tristi per chi allora trovasi a Limbara: la nebbia, venendo dalla Scomunica a cumuli, avvolge verso sera la montagna e vi resta finché il vento desiste dalla sua furia, o sopraggiunge un temporale. Spettacolo imponente quello di un temporale a Limbara: rombi prolungati per la eco multipla che si forma sul piano del Jugantino e la risonanza delle valli lontane, fulmini dardeggianti i picchi di Balistreri e Bandiera e la gragnuola che in poco tempo copre di un candido strato tutta la montagna fino all’altezza di Calarigghiu.

Tale vicenda durò dal 15 maggio a giugno inoltrato; ed ecco perché occorsero molti giorni per l’impianto della specola geodetica di Limbara. La quale, eretta all’imbocco della stretta valle a nord di Picco Balistreri in muratura a secco, rivolgeva la fronte principale a tramontana, aperta durante il tempo delle osservazioni e protetta da sportelli amovibili nelle ore di riposo; così pure la copertura del tetto era tutta in legno d’abete. I gazometri, assicurati ad una solida armatura di travi, erano collocati nell’interno della specola, contro la parete orientale; nel centro il proiettore e all’angolo di ponente il teodolite Salmoiraghi, entrambi sopra solidi pilastri di muro a secco, rinzaffato con cemento; l’ingresso ad un solo battente presso lo spigolo di sud.

[1] Il vento lascia però tracce visibili e perenni della sua dominazione, perché le piante che rivestono le pendici di Limbara, scopa, ginestra e qualche raro biancospino, hanno i rami diretti a levante, onde riesce facile orientarsi a chi s’imbatte sulla montagna in giorni di nebbie. Lo stesso fenomeno si osserva in tutti gli ulivi selvatici da S. Teresa a Capo Testa ed in Corsica lungo la strada da Bonifacio a Roccapina.

E non ostante tante precauzioni e tante cure spese nella notte del 21 giugno la furia del vento, forzando gli arpioni di sostegno, rimoveva gli sportelli, sbattacchiandoli all’interno con tale veemenza che il teodolite Salmoiraghi, pesante e solido, si trovava al mattino del giorno seguente fuori di posto, fortunatamente senza alcun pregiudizio nel l’armonia delle sue parti.

Il proiettore non venne per anco toccato essendo alquanto più distante dalla porta principale della specola.

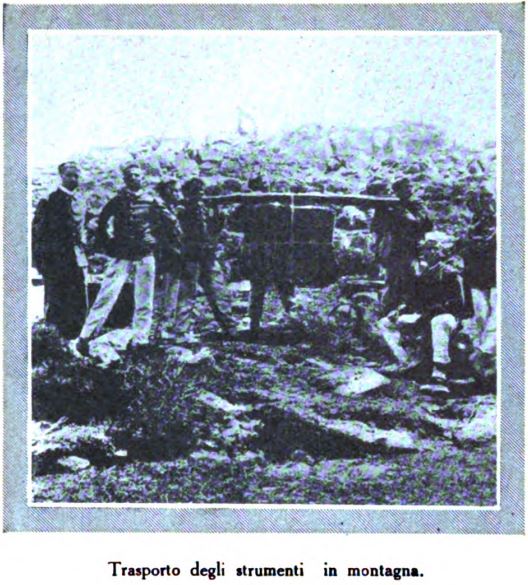

Conviene ora spendere poche parole per dire come vennero portati gli strumenti da Tempio al Picco Balistreri.

Iniziato il trasporto nel giorno 15 maggio, non poté compiersi totalmente che soltanto il 24 dello stesso mese, a causa del cattivo tempo e per l’impossibilità di avere mezzi adattati allo scopo, poiché in Gallura, non essendovi allevamento di muli, le bestie da soma esistenti, cavalli ed asini, sono poco abituati a trasportare carichi molto gravi in alta montagna e per vie difficili, Quindi la lente del proiettore, il teodolite di Salmoiraghi e tutti gli altri oggetti facili a rompersi o a guastarsi si dovettero portare a braccia mercé l’opera meritoria di 16 soldati concessi dal capitano Cesare Latini del 2º reggimento bersaglieri, comandante il presidio di Tempio.

Il tragitto dalla cantoniera Curadureddu lungo e penoso fu compiuto senza alcun incidente in sei ore circa passando per lo stazzo Jacheddi e la valle Licciola.

Nei giorni susseguenti, dal 25 al 29 maggio, ritornato il bel tempo, furono trasportati dalla chiesa di N.S. della Neve alla specola le varie parti del proiettore, i gazometri ed il teodolite, impiegando a tal fine operai assoldati a Tempio.

Così nella sera del 30 maggio tutto era in ordine per poter iniziare le osservazioni.

E qui occorre far notare che la mira, una lampada a petrolio che irraggia attraverso una lente piano-convessa di 8 cm., fu collocata nell’abbaino sul tetto del reclusorio di Tempio, il quale è posto quasi sulle ultime diramazioni del Limpas fuori della città, è però affidata alle cure del capo guardia della casa di pena, che andava ad alimentare il lume alle due di notte e ad assicurarsi del suo buon funzionamento.

(Non fu messa più sul campanile di S. Pietro, come era stato da prima progettato, per la grande difficoltà di trovare in Tempio una persona che vi badasse durante la notte e pel modo onde è costruito il campanile stesso. Volendo andare al piano delle campane, l’unico posto possibile per mettervi un collimatore, bisogna salire per una scala angusta, buia e poco sicura; non tacendo poi che sarebbe stato quasi impossibile proteggere la lampada dai colpi di vento così frequenti sull’altipiano di Tempio).

In tal modo il servizio relativo alla mira funzionò inappuntabilmente, e non si ebbero mai a deplorare inconvenienti di sorta, sia durante le osservazioni notturne, sia nel tempo delle osservazioni diurne per le quali si collimava alla cuspide bicolore che sormonta il piano della lente che è solidamente connessa alla cassetta porta-lampada.

Infine, allo scopo di facilitare le comunicazioni con le stazioni dell’arcipelago toscano e di renderle ad un tempo più celeri, si lasciò a Tempio uno dei due apparati fototelegrafici da campo affidati alla sezione di Sardegna, profittando così dell’opera di un telegrafista dell’ufficio locale, già soldato del 3 genio e quindi a conoscenza delle segnalazioni usate nella telegrafia ottica.

Disposte così le cose, la sera del 2 giugno fu inviato da Limbara all’isola del Giglio il primo messaggio di luce; ma per quanto nelle prime ore della sera la fascia di caligine che disegnavasi nettamente all’orizzonte sembrasse andare svanendo, questa prima esperienza non consegui esito favorevole.

Nella sera successiva si tentò ancora di corrispondere con Giglio, rendendo completamente incandescente il lucignolo di calce viva affine di aumentare la probabilità di scoperta, ma a mezzanotte la nebbia pervenendo dal golfo di Cugnana nelle plaghe attraversate dal flusso luminoso fece di nuovo rimandare la continuazione dell’esperienza.

E con questa vicenda tra il fosco e la nebbia portata dal vento che con insistenza soffia impetuoso, vicenda che talvolta riduce l’orizzonte di Limbara in modo che di giorno non riescono a scoprirsi neppure le cime delle vicine montagne e di notte rende occultato il lume della mira a Tempio, si arriva al giorno 11 nel quale la pioggia della mattina è seguita, verso sera, da un temporale che, con brevi intervalli di calma, continua per tutta la notte.

La mattina del 12, rigida e con masse erranti di nebbia, le cose sembrano mutate, non però fino al punto da permettere lietissimi pronostici per i nostri lavori. Grossi nuvoloni corrono per il cielo, andando poscia a raccogliersi all’estremo lembo orientale e la nebbia dileguandosi completamente verso sera fa apparire l’orizzonte alquanto più limpido sotto la caligine che occupa gli strati atmosferici in alto e risplendere nella luce giallognola del tramonto le coste di Corsica e quella da Capo Testa alla penisola Figari in tutto il loro orrido aspetto.

La speranza di comunicare coll’isola del Giglio non va questa volta perduta, poiché alle ore 21 nel centro del cercatore e nel campo del cannocchiale del teodolite, vedesi l’immagine luminosa del flusso uscente dal Giglio dilatata e poco brillante, non però fino al punto da impedire assolutamente lo scambio delle più semplici segnalazioni telegrafiche.

Si tenta allora di iniziare le osservazioni, ma in realtà non si ottengono che pochissime misure angolari, mancando alle 22,30 la luce del Giglio. Noi continuammo a tenere accesa la nostra fino alle 24 e a fare le segnalazioni di chiamata nella speranza che riapparisse, ma inutilmente poiché la stazione del Giglio era stata avvolta dalla nebbia.

Foto tratta da un altro articolo di Loperfido (Come si fanno le carte geografiche, «Il secolo 20. rivista popolare illustrata» – agosto 1924)

Ritornando all’attendamento potemmo osservare un sensibile miglioramento nella trasparenza atmosferica, e infatti al mattino vegnente si scorgevano ad occhio nudo l’isola di Montecristo e l’isola d’Ella, cosa che accadde anche il giorno 15 giugno, e l’orizzonte dalla parte del Giglio notevolmente più limpido. Tale stato atmosferico così favorevole non durò che fino a sera dello stesso giorno, quando, ricominciando il dominio del vento, ritornano su Limbara la nebbia ed il freddo che ci trasportano così in pieno inverno.

La notte del 21 scatenasi su Limbara una vera procella con immenso fragore, che produce qualche danno all’armatura della specola, ma nella sera del giorno successivo, non ostante la foschia lasciata dalla nebbia dileguatasi verso il tramonto, guizza a lampi la luce del Giglio dalle 21 alle 23,30 circa. Nel timore che il cattivo tempo durasse molto, tentammo di continuare il lavoro di osservazione già iniziato e potemmo così carpire alla debole luce del Giglio poche osservazioni, collimando a campo quasi oscuro, costringendo così l’occhio a vedere come quello d’un nictalope. La media di queste osservazioni concordando con quella delle altre fatte la sera del 12 e avuto riguardo allo stato atmosferico, cui poteva corrispondere una trasparenza al disotto della media, come poté risultare da alcuni confronti locali, ed infine alla quota altimetrica minima della traiettoria luminosa di soli 37 m., questo nuovo risultato segna ancora un trionfo dell’apparato Faini, ormai indispensabile alla geodesia per misure a grandi distanze.

Quella sera a Giglio, conforme a notizie ricevute, il tempo era bello e l’orizzonte apparente abbastanza limpido; le vette di Limbara anch’esse libere di nebbia, ciò nondimeno e nonostante che gli strumenti fossero puntati e rettificati bene e la luce mantenuta e nutrita nella sua massima intensità, non si poté riuscire da nessuna delle due stazioni a scorgere nettamente alcuna segnalazione, poiché, come fu già avvertito, la luce apparve incerta, in bagliori più o meno vividi.

Tale anomalia, per traiettorie molto lunghe, come nel presente caso, non può spiegarsi quando non sono conosciuti il valore che il coefficiente di trasparenza assume nelle plaghe attraversate dalla traiettoria stessa, le condizioni meteorologiche e le eventuali perturbazioni relative. Ora, mentre queste perturbazioni fanno sentire il loro peso nella variazione della rifrazione atmosferica, riguardo all’assorbimento nel fenomeno della propagazione luminosa, non danno affatto ragione di una prova mancata, a meno che non si tratti di ostacoli di natura accidentale: nebbia, fumo o nembi di polvere.

E infatti, la sera del 26 giugno, apparentemente fosca con nebbia stagnante in tutte le valli da Limbara alla costa, quando insomma nessuno lo avrebbe sperato, la luce del Giglio apparve ad occhio nudo nel suo pieno splendore, rosseggiante in fondo all’orizzonte come un gran faro, cui andava a congiungersi il fascio di Balistreri, candido sotto l’azzurro cupo del cielo e che, visto dall’alto, nel buio della notte dava a noi l’illusione di un’immensa cometa.

In quella notte memorabile furono completate le misure angolari con Giglio, Maggior fortuna si ebbe nel periodo delle osservazioni con l’isola d’Elba, poiché il tempo si mantenne costantemente sereno e limpido per molti giorni. Si vide sempre bene, e l’ultima sera, quella del 6 luglio, le segnalazioni si ricevevano senza il sussidio del cannocchiale cercatore, essendo apparsa la luce dell’Elba fulgidissima ad occhio nudo; risultato mirabile, inatteso ed unico dacché la telegrafia ottica applica razionalmente i suoi metodi.

Ma al 18 luglio s’inizia un altro periodo di sosta, non ostante il tempo bello, la densa caligine nasconde l’orizzonte fin quasi alle falde del Limbara; di giorno il sole dardeggia i picchi della montagna; nella notte arrivano dalla costa meridionale di Sardegna lente correnti di convessione, e la specola resta così avviluppata da una massa aerea, quasi atermana e oltremodo spossante.

Io provai allora le stesse sofferenze come a Massaua quando soffia il camsin; e dopo alcuni giorni di questa nuova vicenda nel clima di Limbara[1], il termometro segnava sul Picco Balistreri 30 centigradi all’ombra, tutto il paesaggio svaniva nelle sue linee come invaso da una atmosfera di fumo, attraverso cui la luce solare assumeva la colorazione delle fiamme d’incendio.

Così, fino al giorno 29, quando un violento maestrale, spazzando lo spazio, permetteva nella sera stessa di corrispondere con Montecristo, il cui flusso di luce però soltanto per pochi momenti, intorno alle 22, apparve distintamente all’occhio nudo; tuttavia le operazioni di misura ebbero lo stesso risultato felice ottenuto per le altre due stazioni dell’arcipelago toscano.

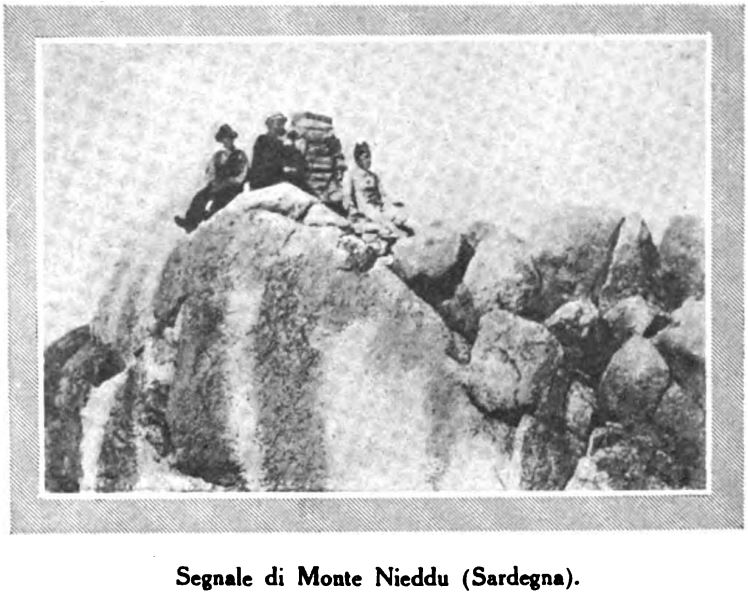

Rimaneva infine da collegare la nuova all’antica stazione di Limbara, osservata nel 1882 col metodo di Schreiber, e però fu in tal modo congiunta la mira di Tempio alle direzioni su Capo Testa e Punta Turritta di Sa-Curi; a quest’ultima, da un differente centro di osservazione, scelto in prossimità di Balistreri, ancora il vertice su Punta Maggiore di Monte Nieddu, l’altra stazione foto-geodetica di Sardegna, la quale era nascosta da una delle due muraglie granitiche, racchiudenti la valletta dove era stata eretta la specola geodetica e sopraelevate a questa di circa 15 m.

La sera del 31 luglio era tutto compiuto e smontata la stazione, per cui nel giorno seguente fu iniziato il trasporto degli strumenti, valendosi anche questa volta dei soldati appartenenti al presidio di Tempio, per portare da Balistreri alla cantoniera Curadureddu la lente ed il basamento del proiettore, come pure le due casse che contengono il teodolite.

Abbandonando Limbara, nostra non lieta dimora di circa due mesi e mezzo, si ebbe la cura di lasciare traccia perenne della specola, racchiudendo il pilastro, che aveva sorretto il teodolite, entro una muratura a piramide.

[1] Fasc. 20° Fog. 2° – La Serra Limbara, menomenos di Tolomeo, è chiamata Montes Insani dal poeta Cesare Claudiano, forse per la inclemenza del clima e più di tutto per le tempeste che le sue correnti dirette a nord suscitano nel canale di Bonifacio, il fretum gallicum nell’itinerario di Antonino.

Il Limbara visto da Tempio, tra il 2018 e il 2022, in varie stagioni e momenti del giorno

© Tutti i diritti riservati