LA SARDEGNA D’OGGI

IL CAPO DI SOTTO

di

Ugo E. Imperatori

1914

in

Chi volesse oggi ripetere il sincero entusiastico elogio che Polibio rivolse alla Sardegna («l’isola eccellente per estensione, ubertà del suolo… e moltitudine di abitanti»), dovrebbe trascurarne l’ultima parte: osservando infatti la provincia di Cagliari, è ovvio constatarne il primato dell’estensione fra tutte le provincie italiane e rilevarne la ricchezza del suolo e del sottosuolo; ma in quella estensione e di quella ricchezza vive ancor oggi una popolazione assai poco densa, la quale è però in questi ultimi anni in notevole aumento e va applicando la sua attività a molteplici opere nuove.

Mentre infatti la più spiccata caratteristica attuale della provincia di Cagliari del Capo di Sotto è la grande varietà delle risorse naturali e delle opere umane, l’aumento annuo progressivo degli abitanti vi è notevolmente superiore alla relativa media nazionale: e ad un tale aumento corrispondono una discreta media di natività, una grande diminuzione della mortalità generale, ed infine un fortunato carattere di temporaneità assoluta mente prevalente nelle correnti emigratorie[1].

Oggi non abbiamo forse elementi sufficienti alla sicura previsione di un enorme e subitaneo aumento di popolazione intorno alle varie industrie che si vanno iniziando in provincia di Cagliari: ma le notizie qui raccolte sulle iniziative industriali più recenti è sull’esito felice che le accompagna, valgono ad assicurare che l’aumento degli abitanti seguirà una linea tanto ascendente da costituire uno dei maggiori primati del Capo di Sotto».

Intanto le opere già iniziate, le imprese già avviate, le industrie già trionfanti sono specialmente ammirevoli, perché sorte e sviluppate in una regione povera di abitanti e di capitali, bisognosa d’istruzione e d’igiene, vittima di tradizioni e di pregiudizi altri tempi.

In questa regione occorre formare ancora una perfetta vita sociale, e urge rinnovare e render saldi ed onesti i vincoli che legano oggi le folle disperse nelle campagne vaste agli individui artefici o mestieranti della vita politica cittadina: è necessario anzi stringer gruppi sociali non più intorno alle oligarchie di partiti elettorali, ma intorno ai sicuri centri molteplici della nuova vita economica.

Il suolo ed il sottosuolo rappresentano una varia ricchezza potenziale di così grande entità e di così prevalente attrazione, che alla reale e completa conquista di tanta ricchezza devono esser rivolti ogni attività individuale ed ogni movimento collettivo.

Ad un tal fine è necessario però ed urgente un più costante e più illuminato intervento delle amministrazioni statali: qui può soltanto lo Stato preparare e garantire le condizioni assolute per l’esercizio del lavoro della industria e del commercio, per la feconda messa in valore di tante riserve di ricchezza naturale.

Nel 1850 Paleocapa, ministro dei lavori pubblici, affermò questo primo principio di pubblica amministrazione: «in ciò» promuove la pubblica prosperità, nulla è più contrario all’economia, dell’avarizia e finora appunto l’avarizia dello Stato originata anche dalla scarsa coscienza dei tesori della Sardegna è stata primo ostacolo alla evoluzione economica dell’isola. Ai più recenti Governi avrebbero «dovuto inspirare od imporre una saggia politica in favore della Sardegna gli uomini ch’essa mandò a rappresentarla in Parlamento: ma purtroppo l’opera di tali uomini fu quasi sempre inferiore ai doveri ed alle responsabilità del mandato assunto. In questi ultimi anni lo Stato ha adottato per l’isola un qualche speciale provvedimento: ma l’opera statale rimane inadeguata ed insufficiente rispetto al vario e rapido movimento progressivo dal quale è agitata la Sardegna intera: un tal movimento non può e non deve esser ritardato o arrestato nell’avvenire prossimo: non progredi est regredi. In questa ora di crisi l’opera statale si presenta tanto più urgente quanto meno difficile.

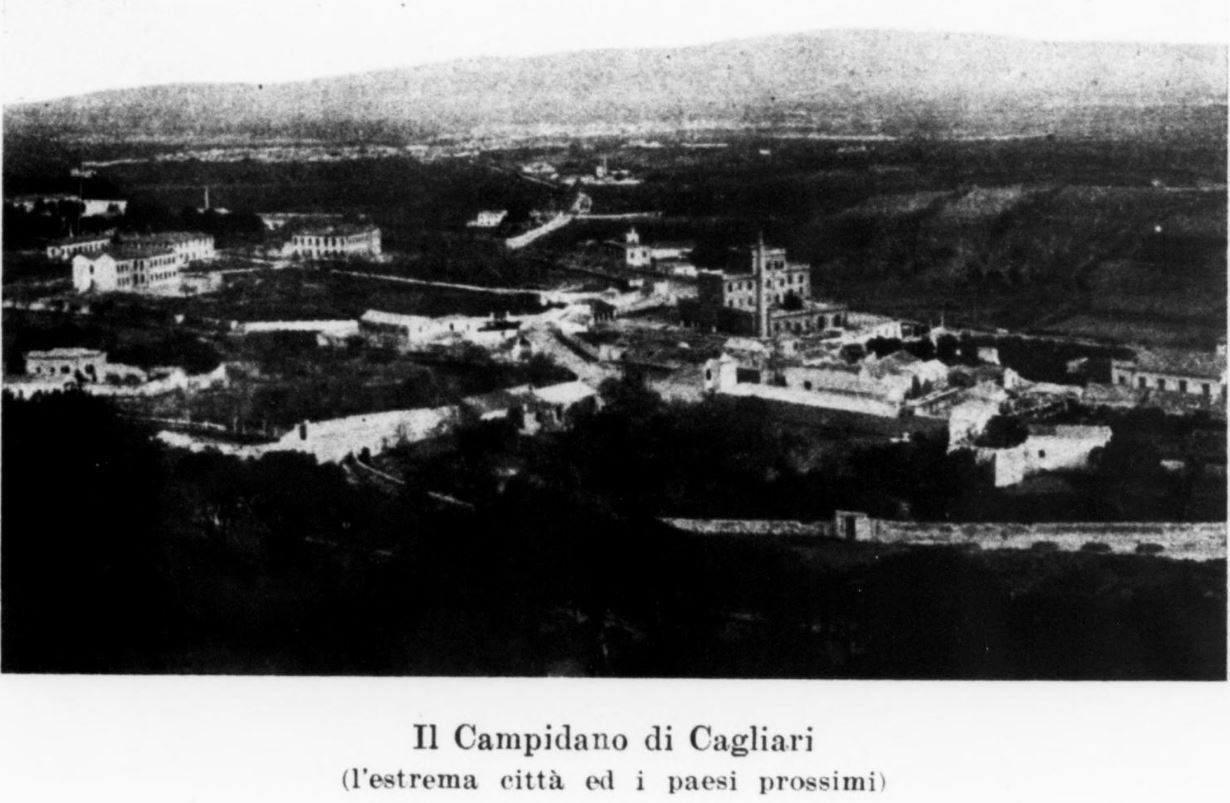

La varia fisionomia della provincia di Cagliari può esser sinteticamente rilevata osservandone i quattro circondari che la compongono e la spiccata caratteristica di ciascuno. Nel circondario di Cagliari ricco pur di grani e di vini s’agita la vita commerciale della provincia intera; in quello di Iglesias prevale e domina l’industria mineraria ricca di quattordicimila operai; il circondario di Oristano è fortunato per l’agricoltura, che si va facendo intensiva, e per l’efficacia del cooperativismo agrario; e quello di Lanusei — ancor dedito in gran parte alla pastorizia si va emancipando verso una razionale viticoltura, mentre inizia lo sfruttamento del sottosuolo minerario.

Alle speciali attività delle singole popolazioni del «Capo di Sotto», la natura è in sommo grado benigna: al circondario di Cagliari il «Campidano » fertile e l’ampio golfo magnifico assicurano la fortuna del commercio; l’Iglesiente è ancora prezioso di m esplorati tesori minerali; il «Campidano» di Oristano, fertilissimo, sarà presto arricchito dalla costruzione del grandioso bacino del Tirso, che ne assicurerà e ne regolerà l’irrigazione; l’Ogliastra, ogni terra del circondario di Lanusei, racchiude in sè montagne da boschicultura e colline da vigna e suolo da pascolo e sottosuolo minerario. La terra offre ogni ricchezza agli uomini: d’uomini e necessità, ma di uomini che lo Stato metta in condizioni di sfruttare ogni ricchezza, concedendo credito, aprendo strade, diffondendo istruzione e tutelando igiene: ogni malanno può esser così combattuto e vinto, l’usura come la delinquenza, come l’ignoranza e come qualche malattia specifica, per esempio la malaria[2].

I pochi uomini che abitano il «Capo di Sotto»[3] debbono esser richiamati alle attività della gara economica, debbono essere distolti dalle misere chiacchiere della politica cagliaritana. Assicuriamo la salute del corpo e dello spirito, la fortuna del lavoro e dell’industria: poi parleremo di politica, d’una più grande politica! La provincia ch’è la più vasta di territorio, che si va facendo la più varia di attività umane, potrà essere in avvenire non lontano tra le più ricche d’Italia.

[1] Vedi, nel fascicolo del 1° ottobre 1912, Il Capo di Sopra.

Si hanno le seguenti cifre ufficiali relativamente al Regno intero ed alla provincia di Cagliari:

REGNO PROVINCIA DI CAGLIARI

Aumento della popolazione dal 1901 al 1911 6,6 7,5 per cento

Mortalità generale (media 1872-1875) 30,5 31,3 per mille

Mortalità generale (media 1906-1910) 20,6 20,9 per mille

Emigrazione mediterranea 755 519 per centomila

Emigrazione transoceanica 1154 276 per centomila

[2] I morti di malaria erano, per centomila

nel periodo 1887-1891 352

nel periodo 1905-1909 103

L’una e l’altra cifra rappresentano – purtroppo! – la massima relativa in Italia.

[3] La provincia di Cagliari ha soltanto 89 abitanti per chilometro quadrato.

L’agricoltura

In questa stessa rivista l’on. Maggiorino Ferraris lanciò il grido della nuova èra agricola: «Agricoltori, uniamoci!».

La provincia di Cagliari non fu ultima a raccogliere e a diffondere quel grido fra i suoi agricoltori; essa che vanta in Cuglieri una cooperativa di credito agrario sorta il 30 agosto dell’anno 1895 e salita a così gloriosa fortuna, che all’Esposizione di Parigi del 1900 fu essa sola premiata fra le istituzioni del genere.

Questa prima istituzione del cooperativismo per il credito agrario ebbe origini modeste, che ricordano le origini stesse del cooperativismo per l’unione di ventotto poveri operai tessitori di Rochdale, i quali vollero facilitarsi l’acquisto di generi necessari: «in una triste sera d’inverno, la più lunga dell’anno, il 21 dicembre 1844, i primi pionieri inaugurarono le loro operazioni»[1].

Così, cinquant’anni dopo, pochi agricoltori di Cuglieri riunirono un capitale in frumento del valore di duecentocinquanta lire, il quale si moltiplicò rapidamente e rese l’istituto cooperativo uno dei più fiorenti. L’istituto ebbe un apostolo che non si stancò di predicare in provincia di Cagliari la necessità del cooperativismo per la fortuna dell’agricoltura; l’apostolo, il nobile Andrea Passino, proclamò: «Per noi Sardi l’agricoltura è l’unica risorsa!»

E qui è opportuno notare che la Sardegna ha bisogno specialmente di apostoli che, mediante assidua attività personale e per virtù di consiglio, di persuasione e d’esempio, stimolino gli uomini alla unione per lo sfruttamento diretto delle ricchezze naturali e per le varie industrie dei prodotti. Dove e quando mancò di apostoli, il credito agrario in provincia di Cagliari fu quasi nullo: l’usura soffocava ogni privata iniziativa dell’agricoltore che avesse voluto tentare culture più razionali. E se pure, ad esempio, è aumentata notevolmente dal 1870 in poi la superficie coltivata a frumento e quindi la produzione assoluta, «l’aumento della produzione per ettaro, che dovrebbe essere ed è il vero indice d’ogni progresso agricolo, è di lievissima entità»[2].

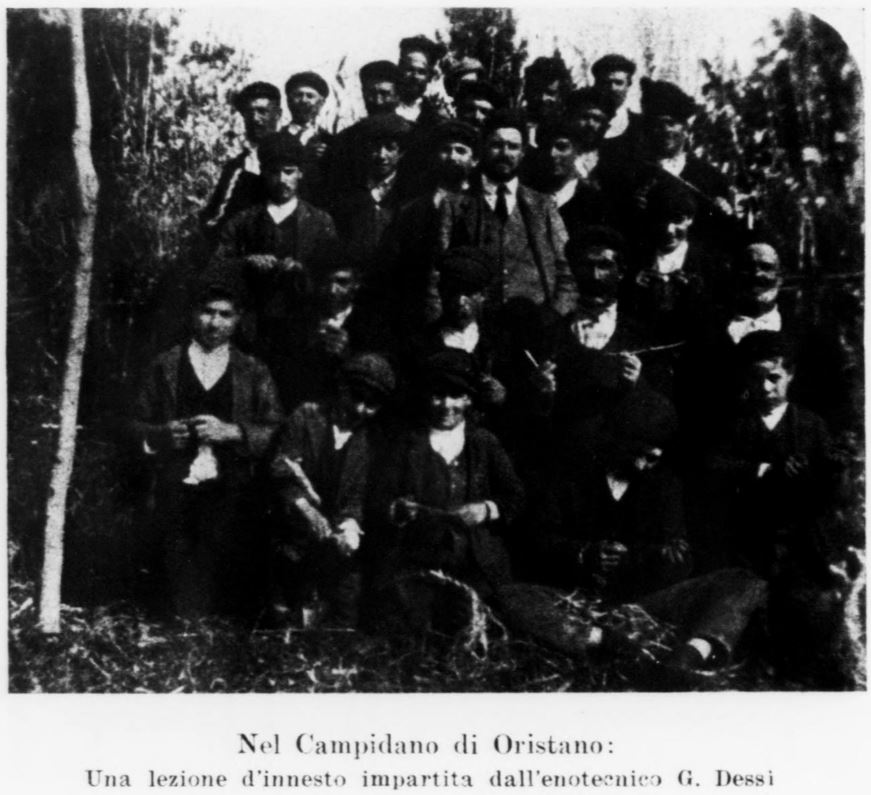

Nel 1909 inizia però un’attiva opera la R. Cattedra ambulante d’agricoltura di Oristano: alla direzione di essa è appunto un apostolo, il prof. B. Bartolucci, il quale cura — con solerzia meravigliosa e con mirabile risultato che pur onora gli agricoltori sardi la costituzione di Casse rurali e di Cooperative agricole. Simili istituzioni erano già 21 nel 1910; 34 nel 1911; oltre 70 nel 1912: e raggiungono ormai il numero di 100[3].

Paesi che hanno meno di quattrocento abitanti vantano già una Cassa rurale di prestiti: le Casse rurali comperano e noleggiano le più perfezionate macchine agricole, e vendono ormai nella provincia centomila quintali di concimi chimici in ogni anno. Più potenti organismi sono quattro Consorzi agrari in Oristano, Iglesias, Senorbì e Sanluri[4].

La Cattedra ambulante di agricoltura di Oristano guida e sor regge le singole cooperative, per quanto lo permettono gli scarsi mezzi dei quali essa può disporre. I risultati ai quali è tuttavia pervenuta quella Cattedra dovrebbero indurre ormai il Governo a considerare un regolato e diffuso credito agrario quale il miglior provvedimento ver la fortuna della Sardegna intera: quando fosse aumentato il numero delle Cattedre ambulanti di agricoltura e si offrisse agli agricoltori sardi un credito sufficiente, le istituzioni cooperative che presentano nell’isola notevoli vantaggi sugli antichi monti frumentari potrebbero assicurare non soltanto la bonifica completa del territorio sardo, ma anche la «bonifica» della popolazione, frenandone l’emigrazione e migliorandone le condizioni igieniche.

E noi ripetiamo il voto — espresso già dagli on. Sella, Luzzatti e Chimirri che i risparmi raccolti nelle Casse postali di Sardegna siano decentrati e rivolti a vantaggio delle stesse campagne sarde dalle quali provengono.

I contadini del «Capo di Sotto» meritano ogni favore, essi che dimostrano in pratica la facilità del divenire serrandosi nelle file del cooperativismo, essi che un milione di piccolo credito all’anno restituiscono senza un centesimo di perdita per gli enti sovventori.

Una delle maggiori ricchezze della provincia di Cagliari è costituita dai vigneti frequenti: nel solo «Campidano» che circonda la città capitale son quindicimila ettari di vigneto, i quali producono vini eccellenti. Ora però anche questa ricchezza è minacciata dalla fillossera: e la Cattedra ambulante di agricoltura di Oristano ha già invitato i viticultori a riunirsi in «Consorzi di difesa contro la fillossera», e lo Stato a provvedere in tempo ed in misura adeguata i mezzi per la campagna antifillosserica, e specialmente ad istituire frequenti vivai di viti americane nell’isola[5].

Ci auguriamo che Stato e viticultori provvedano in tempo a tutelare i vigneti dei «Campidani»: è ancor viva nella memoria la terribile crisi che travagliò il circondario di Lanusei dopo la distruzione dei vigneti, avvenuta in due anni.

Allora l’Ogliastra fu costretta a ridurre alla pastorizia gli abitanti che non emigrarono: ma oggi sente la stessa Ogliastra che la sua fortuna è riposta nella viticultura, e son già frequenti magnifici vigneti di viti americane, specialmente a Ierzu.

L’incremento della viticoltura in provincia di Cagliari è stato fortunato di un recente rialzo di prezzi e della nuova direzione delle esportazioni: le quali sì fanno sempre più scarse per l’estero e sempre più abbondanti per il continente italiano e per la Sicilia.

È nota l’esportazione che fa la provincia di Cagliari di uve fresche e di frutta e di agrumi. In questi ultimi tempi furono coltivati a pomodoro, nella valle del Tirso, duemila ettari di terreno: la conserva preparata nel «Campidano» di Oristano è già esportata in così grande quantità che il modesto approdo naturale della Gran Torre occupa il quarto posto fra i porti italiani ordinati secondo l’esportazione delle conserve di pomodoro[6].

[1] Holyoake, Storia dei primi pionieri di Rochdale.

[2] Giulio Scano, La produzione agraria sarde nel triennio 1909-1911. Cagliari, Tip. Boi.

[3] Il capitale riscontato complessivo, ch’era di quattrocentomila lire nel 1910, di seicentomila nel 1911 e di circa novecentomila nel 1912, è in questo anno di circa un milione.

[4] Il Consorzio agrario di Oristano esercita la vendita di merci su larga scala, per circa centomila lire; quello di Senorbì fa credito ad agricoltori per più di centomila lire all’anno.

[5] In Sardegna sono cinquantamila ettari di vigneto, e due soli vivai di viti americane — a Macomer e ad Elmas — per la complessiva estensione di trenta ettari!

[6] Nel 1912 la produzione del pomodoro raggiunse i quattrocentomila quintali. Le conserve sono razionalmente preparate in grandi fabbriche fornite di forza motrice. La cultura del pomodoro è così utile al terreno che in tempi non lontani potrà essere alternata a quella del frumento, quando sarà facile la irrigazione della fertile valle del Tirso.

miniere

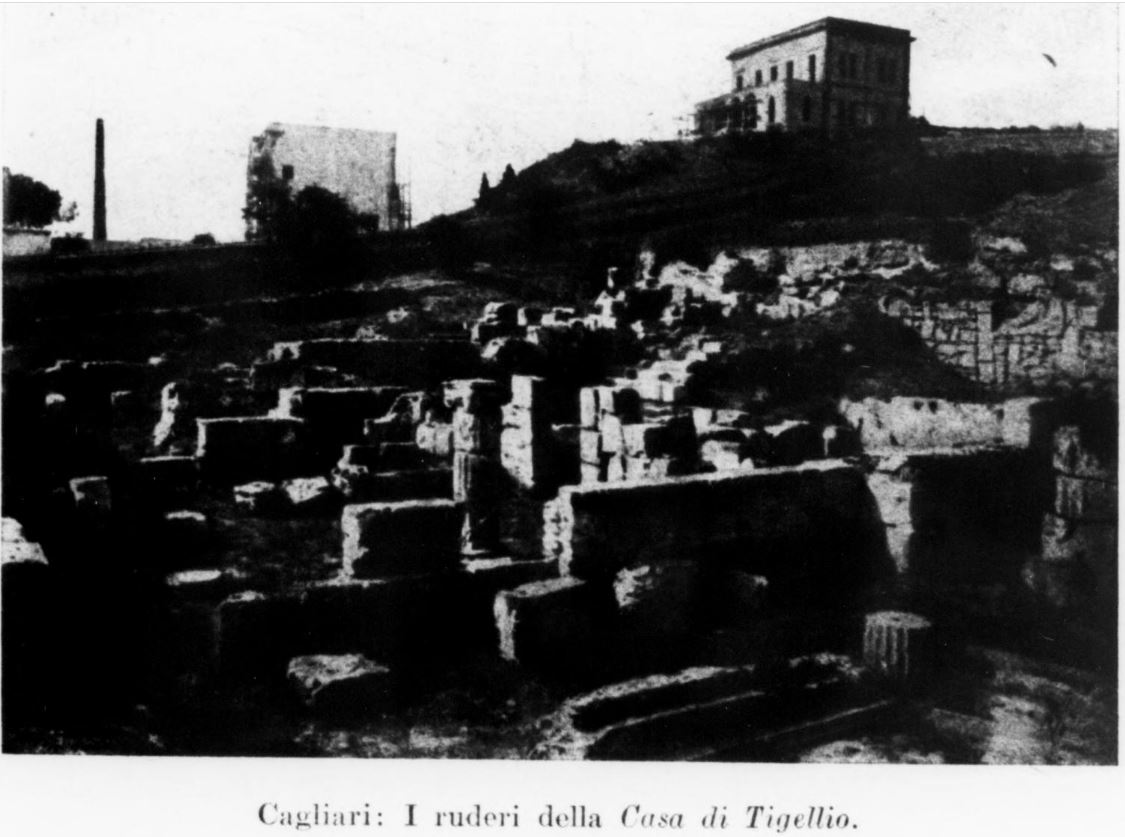

L’ingente ricchezza mineraria della Sardegna non fu mai ignota: in ogni tempo vennero nell’Iglesiente uomini attratti dalla ricerca dello zinco e del ferro, del piombo e dell’argento, del manganese e dell’antimonio, del nichelio e del cobalto: nel 1835, alle scorie di Domusnovas venne anche Onorato di Balzac. Ma l’industria lasciò per tre secoli in abbandono il bacino minerario dell’Iglesiente prima che si riaprisse – verso la metà del secolo scorso – la miniera di Montevecchio[1]. Nella regione mancava ogni tradizione di gente mineraria: i primi minatori furono stranieri: poi li sostituirono operai piemontesi.

Lo Stato — facendo quasi sopravvivere un diritto di regalia — ha sottoposto l’industria alla sua autorità suprema, contro l’esperto parere di Quintino Sella fautore della massima libertà. Se si consideri però che il capitale dell’industria mineraria è in grande parte straniero, l’intervento dello Stato nella concessione deve ritenersi utile e necessario, per l’interesse nazionale d’una diligente coltivazione del bacino minerario[2].

L’industria continua oggi, in massima parte, lo sfruttamento di miniere antiche, in giacimenti profondi nei quali spesso la roccia è meno ricca di minerale: mentre nello stesso bacino dell’Iglesiente son tuttora ampie zone minerarie che attendono d’essere esplorate, come in altre regioni dell’isola: l’Ogliastra provvederà finalmente a sfruttare i ricchi giacimenti di ferro del suo sottosuolo.

Se infatti le nuove ricerche di minerali si seguono nell’Iglesiente in numero sempre maggiore, rimane ogni anno pressoché stazionario il numero delle miniere attive[3] le quali producono specialmente zinco e ferro, minerali che sono quasi completamente fusi all’estero. L’Italia non ha saputo ancora rivolgere il suo capitale e la sua industria ai grandi tesori del sottosuolo sardo: la coltivazione attuale delle miniere si presenta in condizioni assai difficili, delle quali neppur oggi possiamo conoscere i termini, che non ci è dato controllare esattamente l’attività del capitale straniero nello sfruttamento delle zone minerarie, e d’altra parte in Italia non si elabora il materiale grezzo, né si ha un sicuro mercato nazionale dei metalli.

Lo Stato ha il dovere di rivolgere la sua attenzione al problema minerario sardo, il quale presenta caratteristiche varie fino a divenir contradittorie: la ricchezza del sottosuolo è ingente; l’industria è forte d’ogni progresso tecnico; ma intanto una evoluta e sicura classe di minatori manca alla Sardegna: ed i quindicimila operai che lavorano nelle miniere sarde han visto scemare il loro salario medio dal 1870 ad oggi, mentre cioè l’ascensione dei salarì è stata comune a quasi tutte le classi lavoratrici. E dunque specialmente alla massa operaia mineraria ha il dovere di rivolgere le sue cure lo Stato: la tutela di quella massa non è pienamente assicurata da norme legislative. Il mercato dei metalli è sensibile a molteplici elementi perturbatori, è mercato di frequente instabilità: ed i minatori di Sardegna risentono di tale instabilità ogni danno.

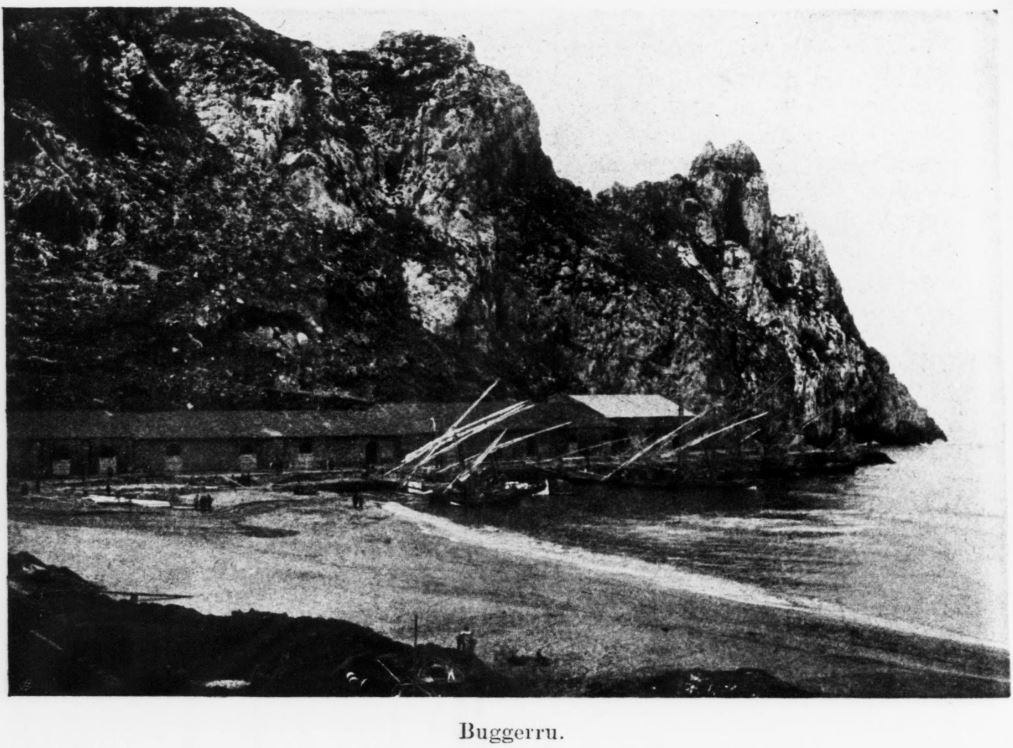

Soltanto l’interessata iniziativa diretta delle grandi Società industriali provvede ad elevare il tenore di vita ed il grado di coscienza della folla mineraria, aprendo scuole ed ospedali, iniziando attive campagne antimalariche e costruendo case operaie: le stesse Società hanno iniziato e protetto e sviluppato le istituzioni cooperativistiche operaie, alcune delle quali son fiorentissime: la cooperativa di consumo di Buggerru occupa il settimo posto fra le seicentocinquanta cooperative italiane legalmente riconosciute[4].

Ma può dirsi che la Sardegna tanto ricca di miniere sia ancora assai povera di minatori: «messis quidem multa, operarii autem pauci». E spetta allo Stato curar la formazione d’una attiva e preziosa gente mineraria, e facilitare l’impiego di capitale nazionale nelle miniere di Sardegna.

In Iglesias oggi la R. Scuola mineraria, «diretta dal valoroso ingegnere L. Testa, forma periti-minerarì di grande valore tecnico: ma bisogna «anche formare una generazione di minatori esperti ed assicurar loro condizioni di vita igienica, di idonea istruzione e di buona economia. Oggi lavorano nelle miniere dell’Iglesiente operai sardi: ma i più energici ed i più attivi di essi emigrano nelle miniere prossime dell’Africa settentrionale e in lontane miniere d’Europa e d’America, dove trovano più vantaggiose e più stabili condizioni di lavoro.

E non sarebbe difficile trattenere gli operai sardi nella loro isola ad esplorarne le viscere preziose![5]…

[1] Delle 381 miniere produttive del Regno 130 sono sarde.

[2] Le maggiori Società minerarie hanno recentemente bonificato molti terreni, eretto nuove laverie e impiantato nuovi forni pel trattamento di minerali poveri.

[3] Nel 1911, per esempio, furono concessi 137 permessi di ricerca: e fu aperta una sola miniera!

[4] Ricordiamo anche le fiorenti cooperative di Iglesias e di Carloforte, di S. Benedetto e di Monteponi (qui si vanta una Cassa di previdenza per la vecchiaia con oltre cinquantamila lire di capitale) e di Masua (vi è stata anche introdotta la refezione scolastica per i bimbi dei minatori).

[5] Recentemente, in una pubblicazione ufficiale, si determinò con i seguenti indici la produzione mineraria della Sardegna, caratteristica non solo per quantità ma svecialmente per varietà:

ITALIA SARDEGNA

Valore dei prodotti in lire 45.208,155 22.066,066

Operai impiegati 3229 15.354

Forza motrice HP 6197 3309

Industrie e commerci

Basterebbe forse esaminare il movimento rapidamente ed intensamente ascendente seguito dalle sedi cagliaritane della Banca d’Italia e del Banco di Napoli per intendere il continuo e grande progresso industriale e commerciale del «Capo di Sotto»: qui, piuttosto che esporre aride cifre, preferiamo però ricordare brevemente alcune delle industrie secondarie.

Primarie industrie sono quella mineraria e quella agricola: a proposito d’agricoltura ricordiamo ancora l’attiva opera benefica della Cassa ademprivile di Cagliari, la quale, nell’anno 1912, ha destinato un milione al eredito agrario d’esercizio, a quello cioè che fornisce sementi e concimi, macchine ed anticrittogamici all’agricoltore, liberandolo dall’usura e spingendolo al progresso agricolo; ed ha intensificato il credito agrario per migliorìe che più direttamente contribuisce alla evoluzione dell’agricoltura pastorale verso l’agricoltura intensiva e quindi alla messa in valore, alla miglior sicurezza, al popolamento ed al risanamento igienico di vasti terreni.

La stessa Cassa ademprivile ha elevato il fondo di anticipazione da concedersi a proprietari e conduttori dì terre per la costruzione di case coloniche e di stalle razionali: ha dunque pur contribuito a quel progresso dell’industria zootecnica che sarà prezioso — quanto lo permettono il clima favorevole, l’esteso territorio e la sua ubertosità quando il Governo provvederà ad un miglior assetto del R. Istituto zootecnico sardo di Bosa, ed istituirà una Stazione sperimentale contro le malattie del bestiame.

Il solo circondario di Oristano ha esportato settemila bovini nel 1912, dopo aver sostenuto però una grave lotta contro le malattie che li minacciano.

Di fatto esistono in provincia di Cagliari oltre settanta mutue per l’assicurazione del bestiame[1].

Fra le industrie meritano speciale menzione quelle delle tonnare e delle saline. Le tonnare di Flumentorgiu, di Porto Paglia, di Porto Scuso, dell’isola Piana, di Cala Vinagra e di Perdas Nieddas effettuano una pesca ch’è in aumento continuo e ch’è sempre meglio rimunerata: nel 1907 questa industria produsse un valore di mezzo milione; nel 1910 di oltre due milioni e mezzo.

Il raccolto del sale presso Cagliari che avviene per una media annua di circa 160 mila tonnellate è di tale vantaggio per lo Stato (il quale vi adibisce reclusi) che non si può non biasimarne la scarsa attività: l’aumento delle zone salinifere e delle esportazioni di un prodotto stimato e ricercato all’estero per qualità e per prezzo potrebbe garantire allo Stato medesimo una entrata annua ingente ed a molti liberi braccianti una continua occupazione.

La R. Manifattura dei tabacchi di Cagliari produce ottomila quintali di tabacchi lavorati all’anno e altrettanti ne esporta.

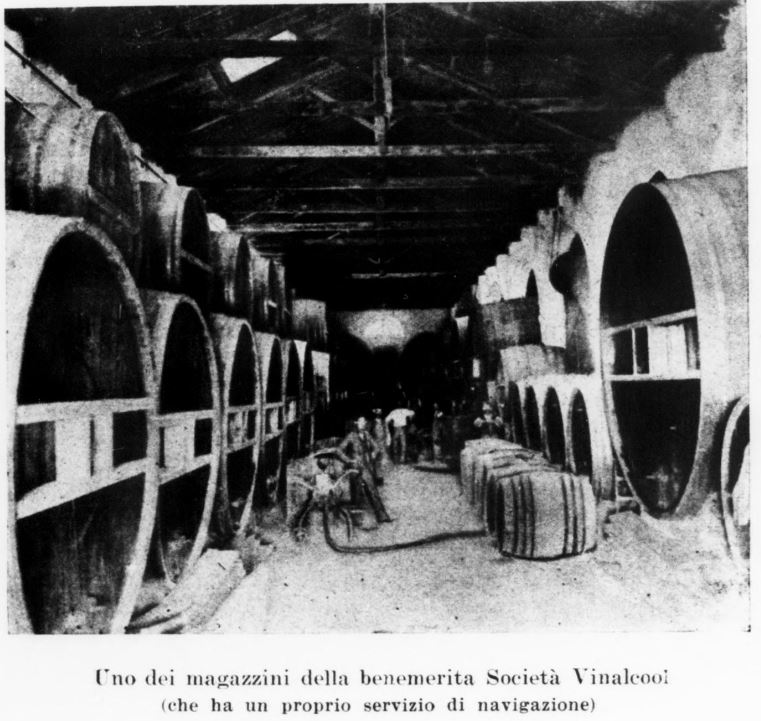

Accanto all’industria vinicola fioriscono molte distillerie sorte in varie parti della provincia, e specialmente nel «Campidano» di Cagliari, le quali dànno eccellenti prodotti che han già conquistato ogni mercato.

Il movimento del porto di Cagliari è tale che ogni anno vi si raccolgono tremila navi a vapore ed altrettante a vela, e seimila per operazioni di commercio e cinquemila per cabotaggio: risulta che i trasporti marittimi vi sono eseguiti per la maggior parte da naviglio nazionale. I porti minori seguono anche una sicura linea ascensionale: così come l’esercizio ferroviario della provincia.

L’industria edilizia ferve specialmente a Cagliari e ad Oristano dalla estesa periferia: Cagliari va aumentando la sua popolazione di mille abitanti all’anno e va assumendo sempre più la veste di grandiosa ed elegante città, e spinge le sue case verso i nuovi paesi del «Campidano» che sono ormai veri e proprii sobborghi; il panorama di Cagliari è ormai integrato dai prossimi paesi industri. Indice commerciale di questa Cagliari nuova è il movimento dei suoi Magazzini generali, movimento annuo che raggiunge i cinquantamila quintali di merci ed i quattro milioni di valore: le merci sono per quattro quinti nazionali.

Le minori industrie ed i commerci minori sono pur variatissimi; e riguardano principalmente materie esplodenti e laterizi, agrumi ed oli, pastifici e sugheri, formaggi e carboni. Come modernissimo indice della attività industriale cagliaritana ricordiamo la prima fabbrica di eccellente birra, aperta in Sardegna nello scorso anno 1912.

Alle rinnovate attività commerciali mancano però ancora facili servizii di trasporti, che già l’industria privata organizza superando rapidamente i tardi servizii di Stato.

[1] Ricordiamo la fiorente Latteria sociale di Bortigali, che non deve restar vano esempio.

Lo Stato e la Sardegna

Le notizie generali sulla intera Sardegna e particolari su] «Capo di Sopra», già pubblicate in questa rivista, ci dispensano dal riferir novamente alcuni indici del rinascimento sardo, ma ci inducono alla stessa conclusione che emerge da quanto oggi scriviamo: la Sardegna è preziosa di ricchezze naturali e di energie umane, le quali attendono però una assidua ed illuminata opera dello Stato che le metta in pieno valore.

Lo scarso credito agrario è stato sufficiente alla rapida moltiplicazione delle cooperative rurali: fioriscono alcune industrie malgrado l’ignoranza e la negligenza dello Stato; a vincere il morbo malarico qualche privata Società industriale fa più attiva opera che lo Stato medesimo; le fortune industriali sono piuttosto intralciate che facilitate dall’attività statale; l’istruzione come poté recentemente constatare anche un Ministro costa molto ai Comuni ed ai privati, ma non molto allo Stato (lo Stato ha in questo anno istituito 364 scuole per emigranti, nessuna delle quali in Sardegna!).

Eppure a dir con parole di Quintino Sella — « finanziariamente parlando, vale assai più un cittadino che sappia leggere e scrivere, che non un analfabeta; e credo che lo Stato faccia un eccellente affare quando favorisca l’istruzione elementare »; eppure la fortuna commerciale delle terre e dei porti di Sardegna rappresenterebbe un altro eccellente affare per lo Stato, che darebbe ai suoi mercati continentali merci nostrane in concorrenza alle straniere; eppure lo Stato dovrebbe aver interesse a vincer la malaria, facilitando con assidue opere pubbliche il ripopolamento di terreni fertili: eppure lo Stato potrebbe ritrarre ingente lucro da alcune industrie se le curasse, tanto quanto esse meritano, specialmente le industrie delle miniere, delle saline e dei tabacchi; eppure finalmente gli esempî odierni dimostrano all’evidenza come nessun provvedimento sia tanto prezioso per l’avvenire dell’isola quanto la illuminata diffusione del credito agrario!

Lo Stato ha insomma il dovere di acquistar piena coscienza delle grandissime ricchezze potenziali della Sardegna, e di contribuire con la sua attività regolatrice a preparar l’ambiente per la compiuta realizzazione di tante ricchezze.

La legislazione speciale del passato non ha dato buona prova: i vizi ed i difetti di tale legislazione, che la pratica ha rivelato, debbono ammaestrare gli uomini del Governo a provvedere, in avvenire, con più certa coscienza dei mali che si vogliono combattere e dei beneficî che si vogliono produrre.

Ma bisogna finalmente abbandonare il sistema di miseri provvedimenti particolari interessanti questo o quel collegio politico, bisogna abbandonare il permanente disordine di provvedimenti inefficaci o inadatti ad eliminare pur una delle sventure che travagliano l’Isola dei Sardi: necessita oggi più che mai un’opera politica vasta e complessa che studii con intelletto d’amore tutto il problema sardo e ne assicuri intera la soluzione.

Lo Stato, così provvedendo, adempirà non soltanto al suo primo naturale dovere, ma ripetiamo — farà anche il più eccellente degli affari, purché sì liberi dall’avarizia che in passato caratterizzò la politica dei governi verso la Sardegna.

Ormai gli uomini di governo dovrebbero essere persuasi che il ricco territorio e la gente forte dell’isola son degni delle più amorose e costanti cure della nazione: e dovrebbero dunque affrettare ed assicurare il pieno rinascimento d’una terra ch’è impaziente di risollevarsi superba e forte nel Mediterraneo, di fronte al mondo ch’ebbe per lei costanti il pregiudizio e la diffamazione.

La Sardegna ha bisogno non più dei cinque o dei dieci milioni all’anno, non più dei venti edificii scolastici e dei cento ettari di bonifica in ogni lustro: la Sardegna vuole e può e deve rinnovarsi intera, in ogni pianura, in ogni città, lungo ogni fiume, verso ogni mare, per cento e cento opere pubbliche urgenti tutte e necessarie ed indispensabili che non debbono essere progettate per i secoli futuri, ma che insieme e presto debbono esser votate dal Parlamento nazionale ed eseguite dalle braccia oggi oziose od emigrate, con largo capitale che circoli rapido a ridonar vita fiorente all’economia isolana.

si veda anche

© Tutti i diritti riservati