Capitolo III

La pianificazione dell’insediamento territoriale •

di Nele Dechmann

(per una consultazione veloce cliccare sui titoli col pallino)

1. 1961-1968 – Le prime pianificazioni

1.1. Il primo masterplan

1.2. Le infrastrutture

1.3. La distribuzione degli insediamenti sul territorio •

1.4. Porto Cervo – L’organizzazione del centro principale •

1.5. Porto Cervo Centro – Modelli per l’urbanistica e l’architettura •

1.6. Porto Cervo Centro – Il nucleo saliente •

2. 1969-1983 – Il masterplan di SDDA •

2.1. Piani per fasi •

2.2. Strumenti di pianificazione – Progettazione del paesaggio •

2.3. Strumenti di pianificazione – Viabilità e localizzazione degli edifici •

2.4. Strumenti di pianificazione – Urbanistica – L’esempio di Porto Cervo •

3. 1983-1998 – Fino all’ultimo masterplan sotto l’Aga Khan •

4. Inquadramento storico-architettonico e storico-culturale •

III. LA PIANIFICAZIONE DELL’INSEDIAMENTO TERRITORIALE

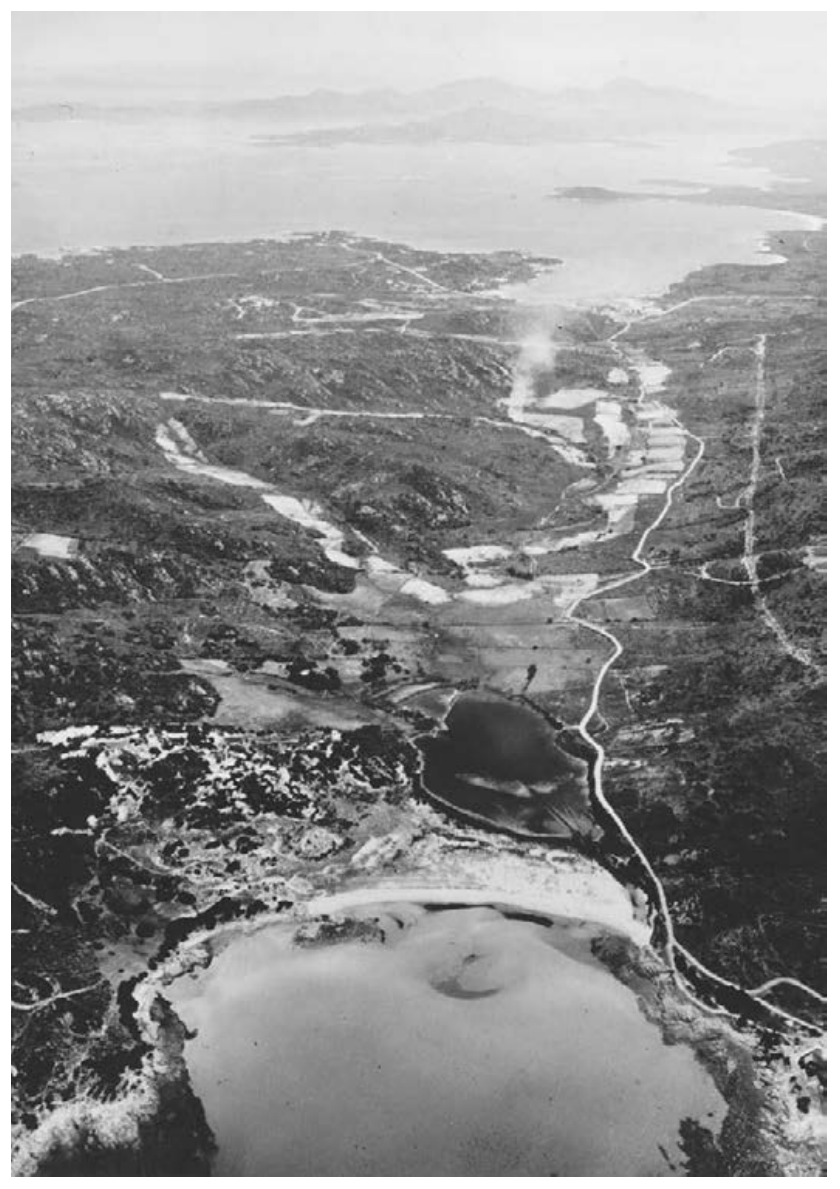

Nel 1960, la costa della Sardegna settentrionale era ancora vicina al concetto di “natura”, nel senso di una regione incontaminata dall’intervento umano. I pastori utilizzavano raramente le terre aride, dove il suolo acido permetteva la crescita di poca vegetazione. Alcune pecore appartenenti alle famiglie più povere pascolavano in queste aree sterili. Se un visitatore si avventurava lungo la costa, incontrava occasionalmente un muro di granito che delimitava una proprietà, e ancora più raramente trovava, più nell’entroterra, uno stazzo, una struttura utilizzata dai pastori per trascorrere la notte. Pecore o esseri umani erano una vista alquanto rara per un viaggiatore solitario.

Il sentiero lungo la costa non era percorribile con un’auto normale e veniva utilizzato raramente, nemmeno a piedi o con un asino. I percorsi maggiormente frequentati si trovavano nell’entroterra, dove collegavano i vari insediamenti tra loro.

Quando i membri del Consorzio iniziarono a costruire i primi edifici, il territorio era ancora in questo stato originario. Nella primavera del 1963, il direttore di progetto della ditta di costruzioni Grasseto viaggiava con Vietti e Podbielski a bordo di una jeep inglese da Liscia di Vacca a Porto Cervo. Tuttavia, dopo una forte pioggia, l’accesso divenne impossibile, costringendoli a tornare indietro per raggiungere l’attuale Porto Cervo Vecchio via mare. Durante la visita del sito, Vietti espresse entusiasmo per la visione di una piazza pubblica, indicando i cespugli e le rocce e descrivendo come sarebbe apparso tutto, tanto che i suoi compagni rimasero impressionati da quella visione così audace.

L’area incontaminata rappresentava una sfida unica: sviluppare un intero territorio partendo da zero e cogliere l’opportunità rara di trasformare la natura in un paesaggio pianificato.

1. 1961-1968 – LE PRIME PIANIFICAZIONI

Gli inizi della pianificazione urbanistica e paesaggistica, tra il 1961 e il 1968, non sono documentati né in forma di piani né in forma di testi. Di conseguenza, la descrizione dei primi approcci è stata ricostruita sulla base dei progetti architettonici esistenti e dei racconti di testimoni contemporanei(2).

(2) Per descrivere i primi passi della pianificazione, si fa riferimento a un piano del centro di Porto Cervo del 1964 e a piani dell’intero insediamento di Porto Cervo basati sul rilievo topografico del 1962. Questi ultimi corrispondono allo stato di progettazione circa al 1973. Si consultano inoltre le pubblicazioni Gerlat 2006, Riccardi 2010, Piga 2013 e Cappai 2014. Tutte le affermazioni nel capitolo 3.1, salvo diversa indicazione nel contesto, sono conclusioni tratte da questo materiale.

1.1. Il primo masterplan

La vastità dell’area, completamente priva di infrastrutture, richiedeva una pianificazione in grado di integrare relazioni complesse.(3. È possibile che ci fosse anche una motivazione personale del giovane Aga Khan: creare un luogo che potesse diventare una casa per lui, in quanto guida religiosa senza una nazione. Cfr. Gerlat 2006, pp. 20 e

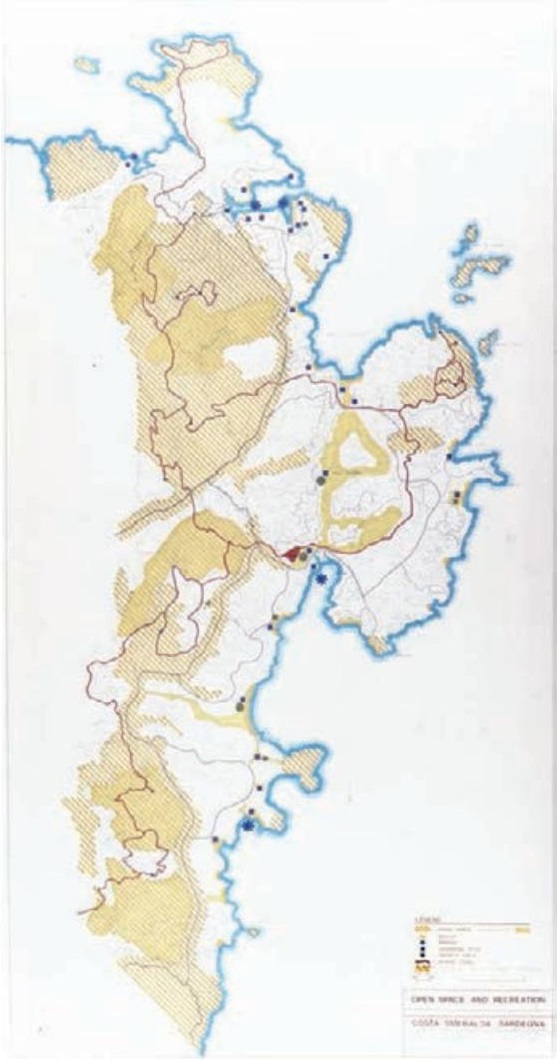

Il territorio, con una linea costiera di 55 chilometri, doveva acquisire una nuova identità funzionale ed estetica. Questo obiettivo richiedeva un comitato di pianificazione capace di operare su scale temporali e spaziali più ampie rispetto alla progettazione di una singola struttura. Era necessario considerare la costruzione di edifici, strade e infrastrutture insieme alla progettazione paesaggistica. I servizi indispensabili dal punto di vista economico e le infrastrutture funzionali dovevano essere pianificati a lungo termine.

L’obiettivo del Consorzio, ovvero progettare l’intero territorio come un paesaggio integrato, si riflette nei primi processi organizzativi. Nell’intenzione scritta del 1961 per la fondazione del Consorzio, il comitato di architettura era già incluso nella pianificazione. Poco dopo, nel 1962, venne costituito anche un comitato di pianificazione, composto da:

- Michele Busiri-Vici

- Jacques Couëlle

- Luigi Vietti

- Antonio Simon Mossa

- Raimond Martin

- Marise Rohan

- Giancarlo Busiri-Vici

- Leopoldo Mastrella

Le tre principali figure architettoniche, Busiri-Vici, Couëlle e Vietti, dominarono anche il team di pianificazione. Di Raimond Martin, un francese, si sa che progettò almeno la stazione di servizio di Porto Cervo. Marise Rohan, una delle poche donne coinvolte nell’organizzazione, era segretaria di André Ardoin e probabilmente svolse lo stesso ruolo nel comitato di pianificazione.

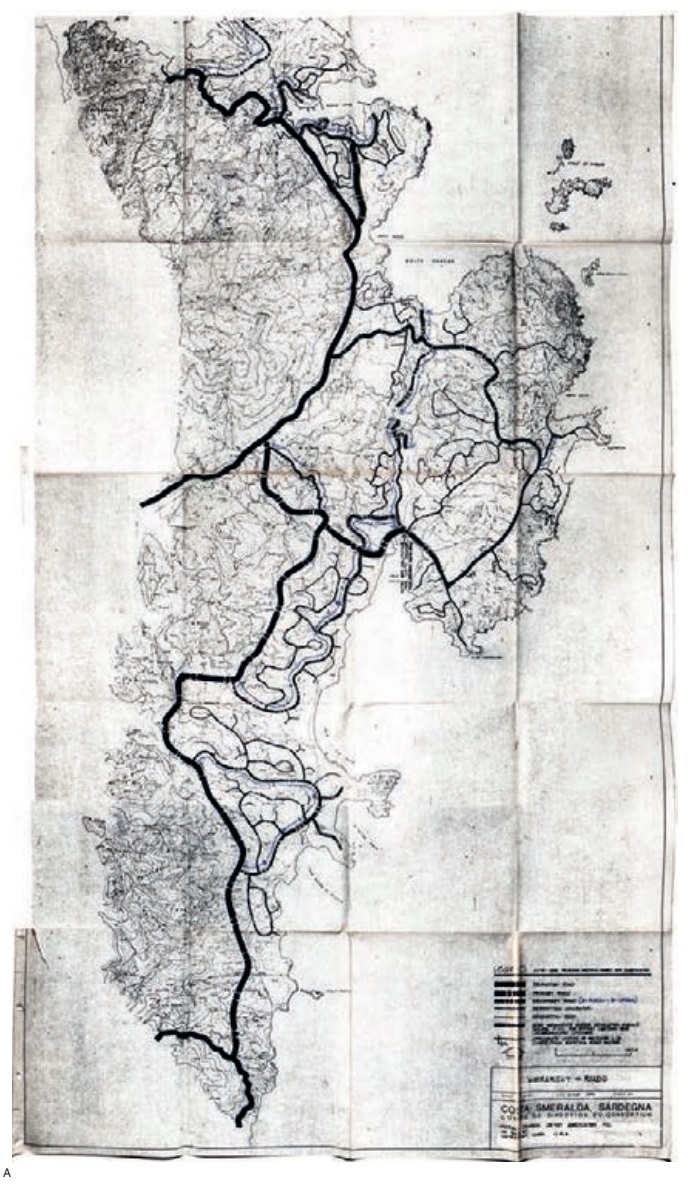

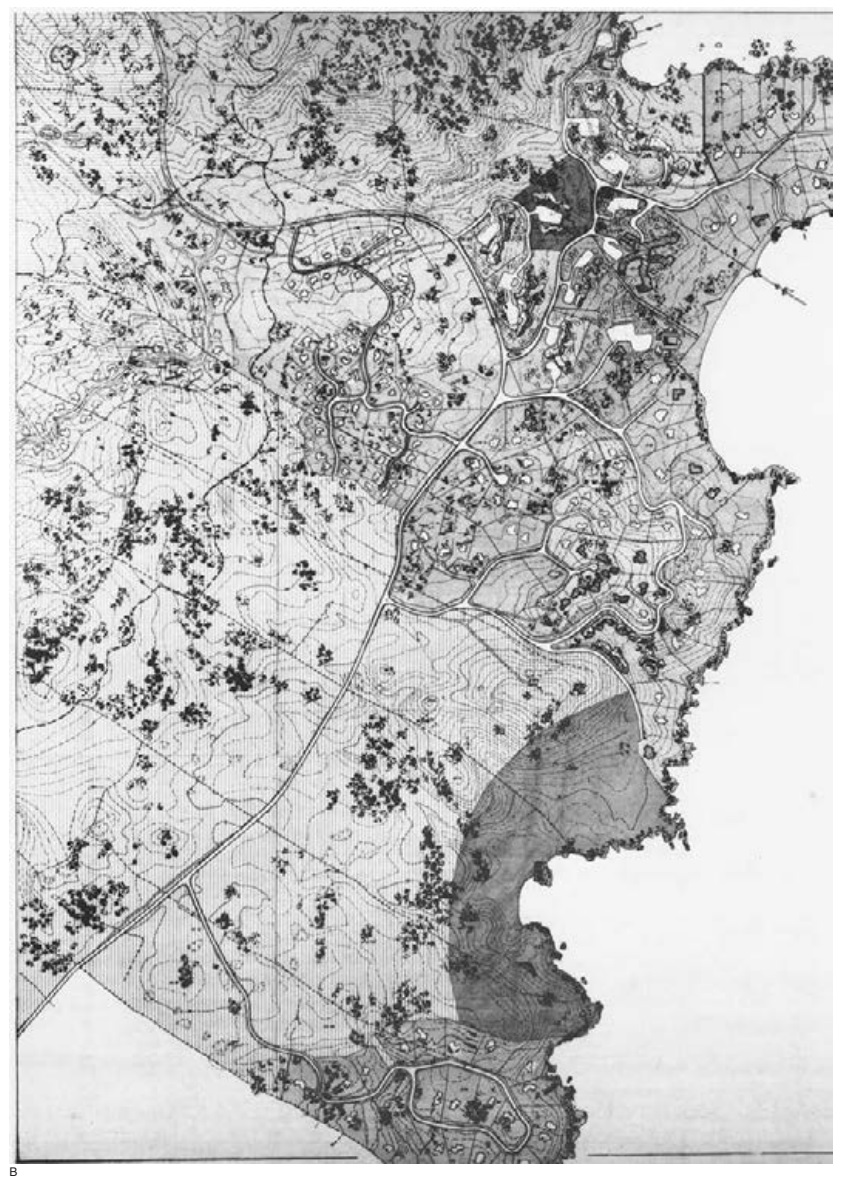

Il primo incarico del team fu una mappatura dettagliata del territorio. Nel 1962, la ditta Bianchi di Milano produsse carte in cui vennero segnate le mura a secco sarde, i sentieri, gli alberi, ogni roccia e i gruppi di arbusti. Su queste basi, la Costa Smeralda fu pianificata fino agli anni Ottanta.

Anche il primo masterplan, del 1963, venne elaborato utilizzando queste mappe dettagliate. Per definire più centri, furono individuati siti per hotel e porti in luoghi diversi.(6)

6. Il primo masterplan non è disponibile per questa ricerca. Dalla revisione del masterplan del 1969 e della pubblicazione Monografia 25. Anniversario, si ipotizza che Couëlle fosse inizialmente il responsabile del progetto, con Busiri-Vici e Vietti come principali collaboratori. Raimond progettò aree meno importanti. Del sardo Antonio Simon Mossa, spesso menzionato in Sardegna, esiste solo la firma sul primo masterplan del 1963, che non fu realizzato (cfr. Piga 2013, p. 63). Successivamente non si trovano ulteriori tracce della sua partecipazione al team di progettazione. Il suo ruolo rimane difficile da definire. Riccardi attribuisce il suo precoce ritiro a una grave malattia, seguita dalla sua morte prematura (cfr. Riccardi, pp.

L’intera area fu suddivisa in tre zone:

- Aree per ville lungo tutta la costa.

- Zone verdi.

- Aree per attività speciali, come un campo da golf.

Insieme al regolamento edilizio e a una lettera dell’Aga Khan, in cui si affermava che il Consorzio si sarebbe impegnato a proteggere il paesaggio esistente, questo masterplan fu presentato alla Regione e rapidamente approvato.

Nello stesso anno, il masterplan subì modifiche significative: le localizzazioni di hotel e porti furono accorpate in piccoli centri. Quattro aree dovevano diventare centri principali nella pianificazione successiva:

- Pitrizza(7)

- Porto Cervo

- Romazzino

- Cala di Volpe(8)

(7). Pitrizza, insieme alla vicina Liscia di Vacca, forma in realtà un nodo ampliato. Liscia di Vacca era l’area adiacente alla baia di Pitrizza, dove i Podbielski comprarono e vendettero la maggior parte delle proprietà. Per una comprensione semplificata del territorio a più poli, il centro viene riassunto come “Pitrizza”.

(8). Nel primo masterplan, le aree alberghiere e portuali erano separate. Cala di Volpe e Porto Cervo non erano ancora di proprietà del consorzio. Per questo motivo, nel masterplan iniziale si faceva riferimento a Romazzino, Dolce Sposa e Cala Granu. I porti dovevano sorgere a Cala di Volpe, Porto Liscia, Porto Cervo Marina e Cala del Faro. Per le prime pianificazioni dei centri, vedi Gerlat 2006, p. 41, e Piga 2013, pp. 63f.

Le quattro regioni furono suddivise in sottoregioni, ciascuna assegnata a un architetto.

- Couëlle prese in carico Cala di Volpe e probabilmente la parte orientale di Porto Cervo.

- Vietti si occupò del centro di Porto Cervo, di Pitrizza e di una parte di Romazzino.

- Busiri-Vici assunse la responsabilità del centro di Romazzino, con l’hotel, e di una parte di Porto Cervo.

Questa suddivisione è una conclusione basata sui piani e documenti consultati. Il ruolo di Raimond Martin è il meno chiaro, ma è certo che costruì la stazione di servizio a sud di Porto Cervo. È possibile che si sia occupato di alcune parti dell’infrastruttura.

Le tre dimensioni progettuali dell’insediamento territoriale.

La progettazione dei centri tra il 1962 e il 1968 si basò su tre livelli distinti.

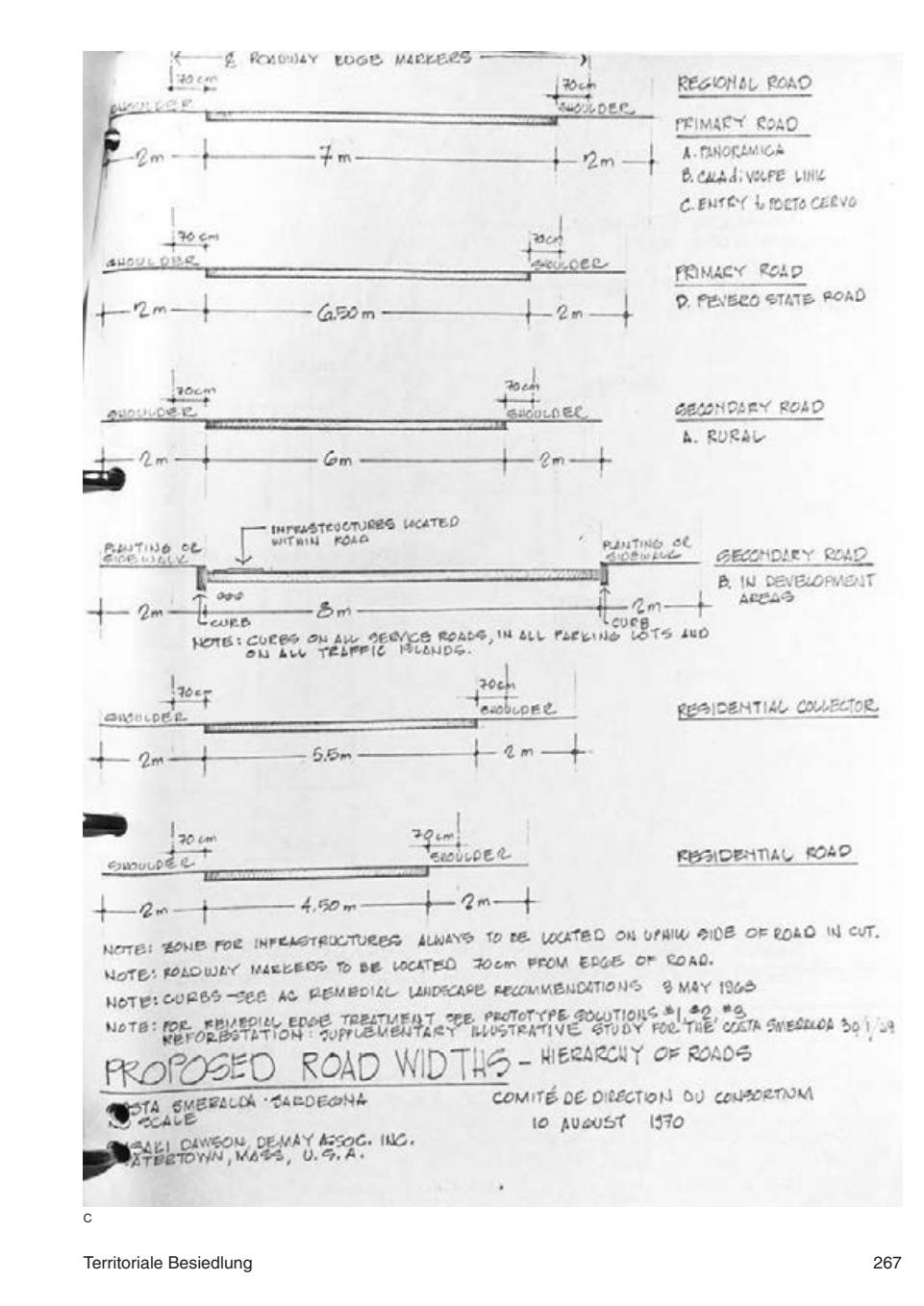

Primo livello: pianificazione su larga scala e infrastrutture

Il primo livello riguardava la pianificazione su vasta scala e la costruzione delle infrastrutture. Furono realizzate strade e installati impianti telefonici, elettrici e idrici, connettendo i principali punti nodali. Questi interventi furono pensati con una visione preliminare del numero di edifici che sarebbero stati costruiti in ciascuna area. Il regolamento edilizio, descritto nel Capitolo 2.2.3, stabiliva che tutte le linee dovessero essere sotterranee e che per le costruzioni fuori terra fossero impiegati solo materiali come intonaco grezzo e muratura a vista. Anche gli edifici secondari e tecnici dovevano rispettare gli stessi criteri estetici degli edifici principali e necessitavano dell’approvazione del comitato architettonico. Questa scelta innovativa di nascondere tutta la tecnologia contrastava con il resto della Sardegna, dove le linee elettriche erano generalmente aeree. Tale approccio mirava a evitare la creazione di spazi degradati e non armoniosi alla Costa Smeralda.

Secondo livello: distribuzione geografica e organizzazione dei centri

Il secondo livello riguardava la distribuzione geografica e l’organizzazione dei centri. Fu necessario decidere quanti nodi urbani dovessero essere sviluppati, quale dimensione dovessero avere e dove localizzarli. Dopo aver individuato i quattro primi centri – Pitrizza, Porto Cervo, Romazzino e Cala di Volpe – venne definita l’organizzazione urbanistica interna di ciascuno di essi.

Terzo livello: grandi elementi architettonici

Il terzo livello era costituito dai principali complessi architettonici, rappresentati dagli hotel più importanti del territorio. Questi edifici erano il cuore dei centri definiti. I quattro complessi formavano nuclei architettonici isolati attorno ai quali si svilupparono successivamente altre costruzioni. I centri di Porto Cervo, Romazzino e Cala di Volpe furono progettati seguendo un linguaggio spaziale simile. Nonostante i progetti provenissero da architetti diversi, ciascuno di essi rappresentava una “topografia architettonica astratta”. La pianta a forma di mulino a vento si può riconoscere – almeno in parte – nel centro di Porto Cervo(10). Anche l’Hotel Pitrizza di Vietti incarnava una sorta di paesaggio architettonico, con il complesso del clubhouse, la terrazza esterna, la piscina e il centro benessere integrati in un’unica topografia esplorabile.

(10). Nel caso di Porto Cervo, l’elemento centrale non era costituito da un unico hotel, ma includeva l’Hotel Cervo, che rappresentava una parte rilevante del complesso edilizio.

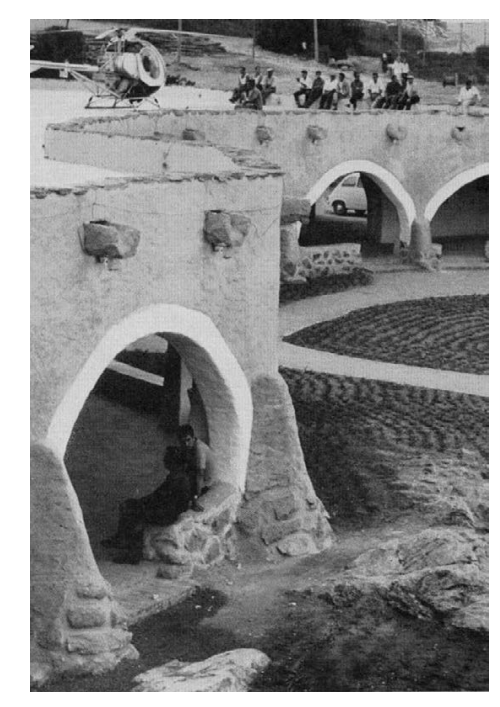

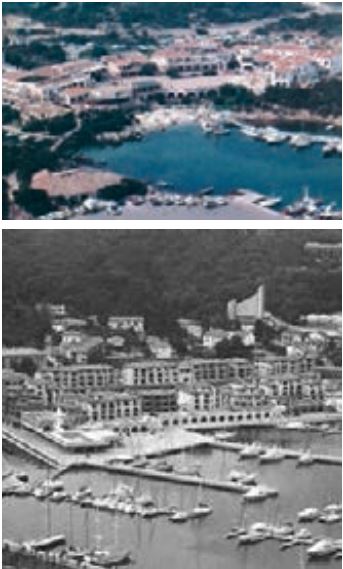

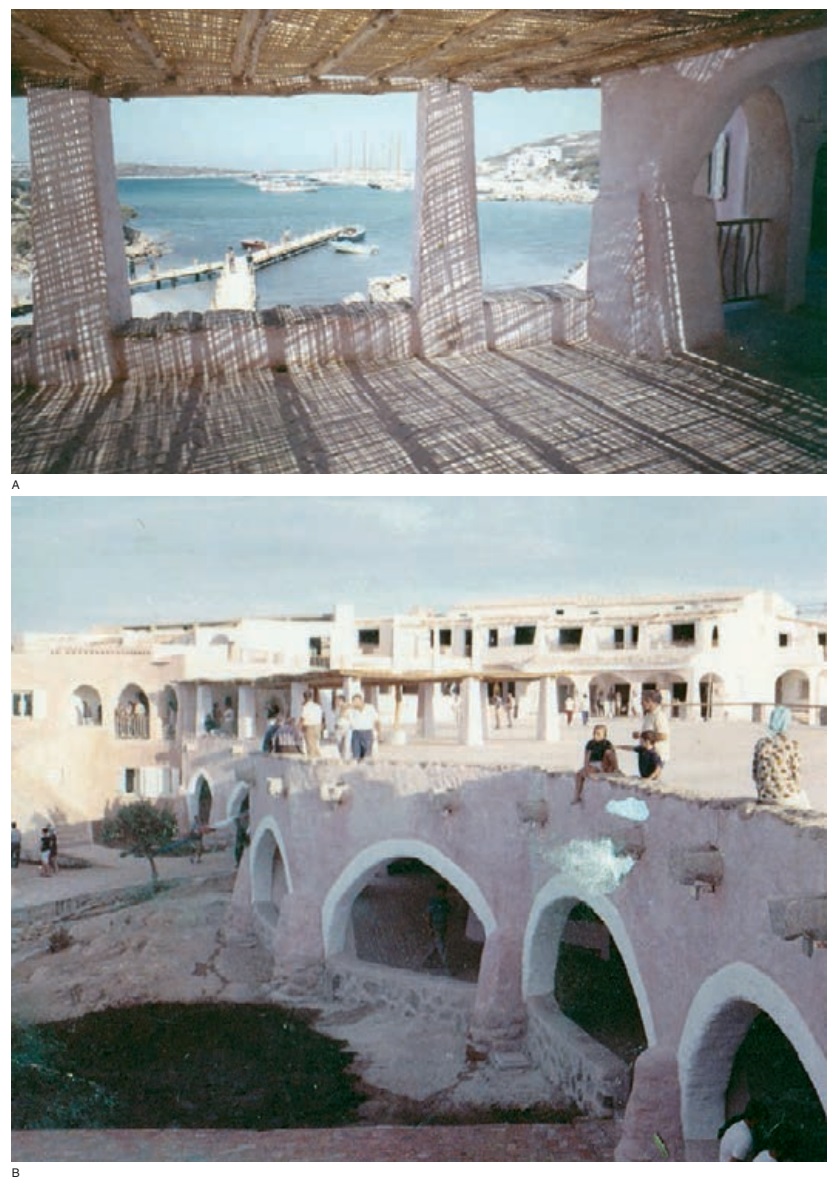

A. La foto mostra il centro di Porto Cervo appena completato e risale probabilmente al 1964, quando evidentemente gli elicotteri atterravano ancora sulla piazza principale, presumibilmente per uno dei membri del Consorzio. (Fazio 1965, p. 672)

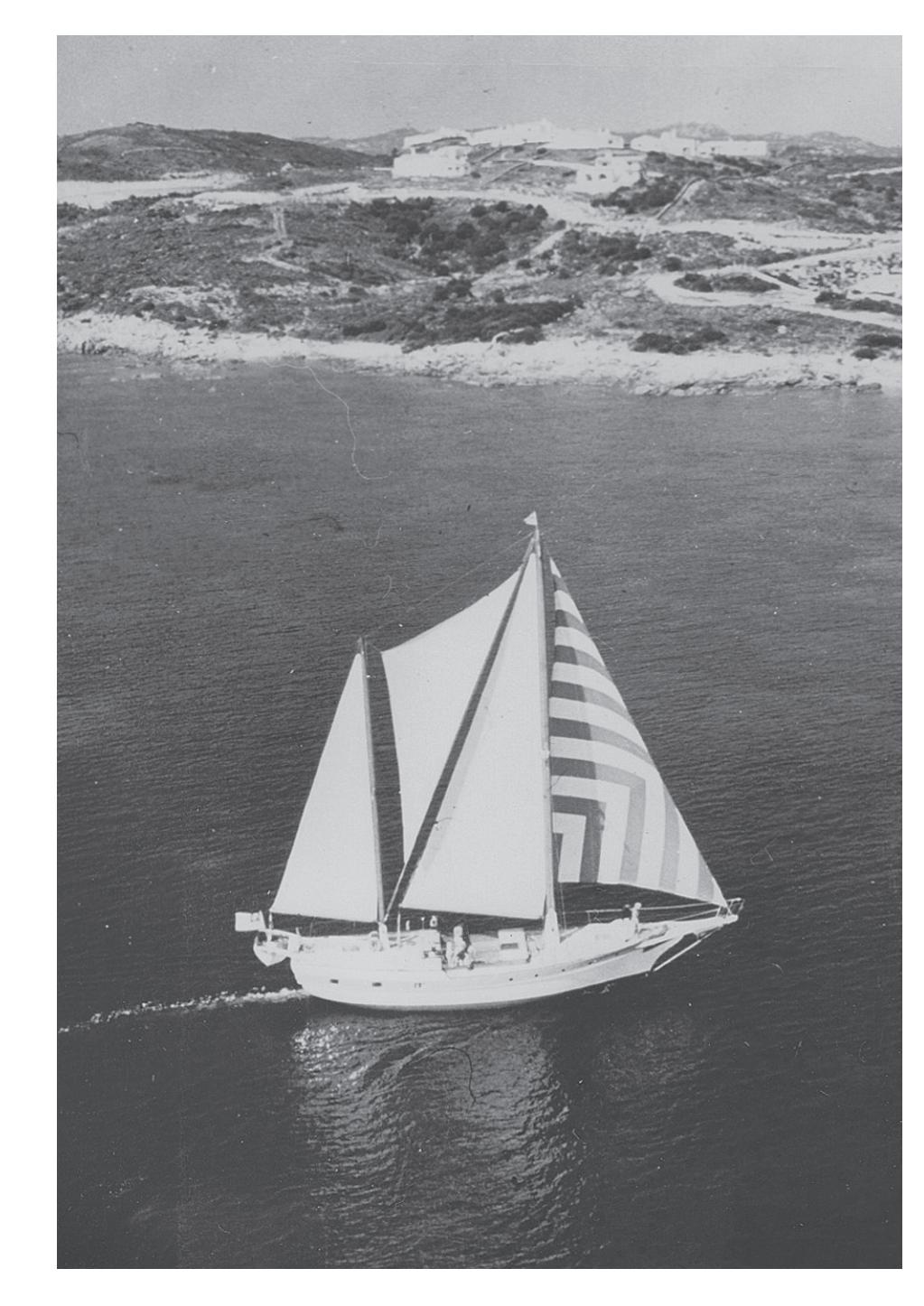

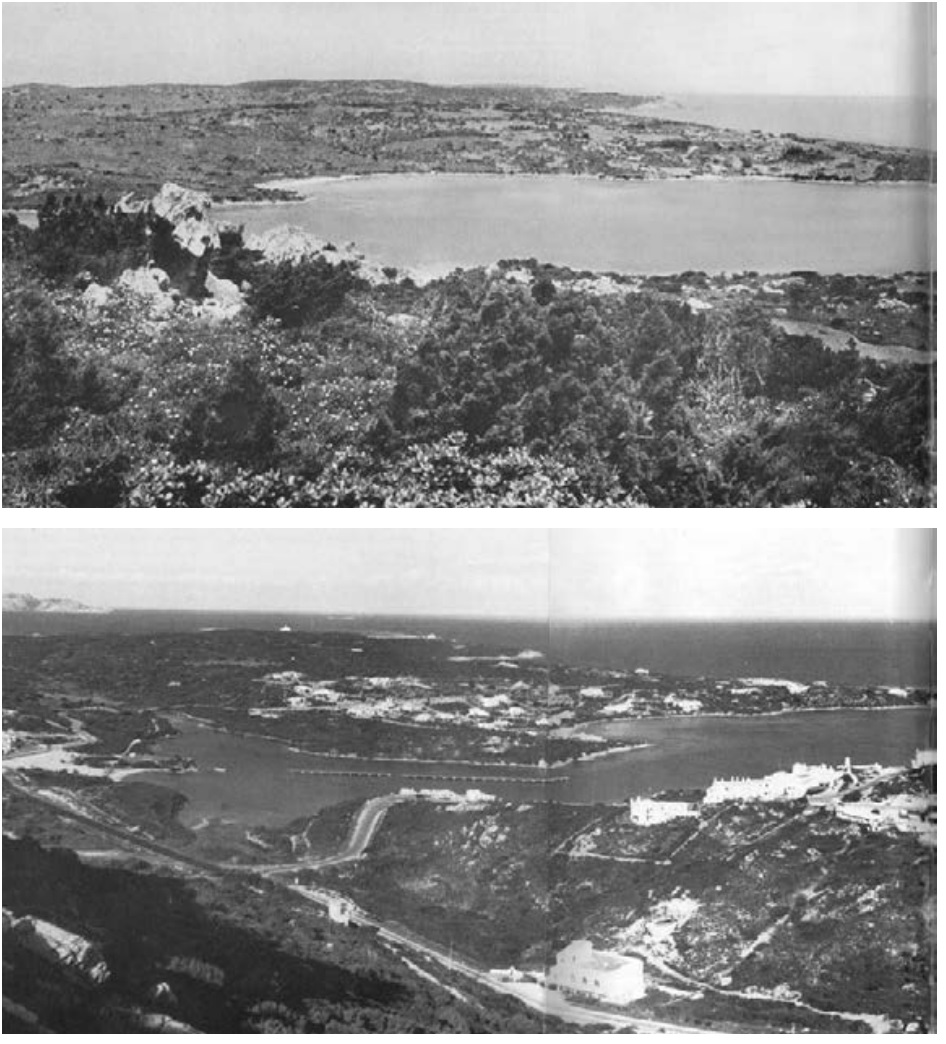

A. La foto panoramica mostra la baia di Porto Cervo ed è del 1960, prima che il Consorzio iniziasse a costruire. (Monografia 25º Anniversario)

B. La seconda fotografia è stata scattata nel 1970; Porto Cervo rappresenta ormai il fulcro della Costa Smeralda, un luogo che è già un punto di riferimento nella mappa internazionale del turismo. (Monografia 25º Anniversario)

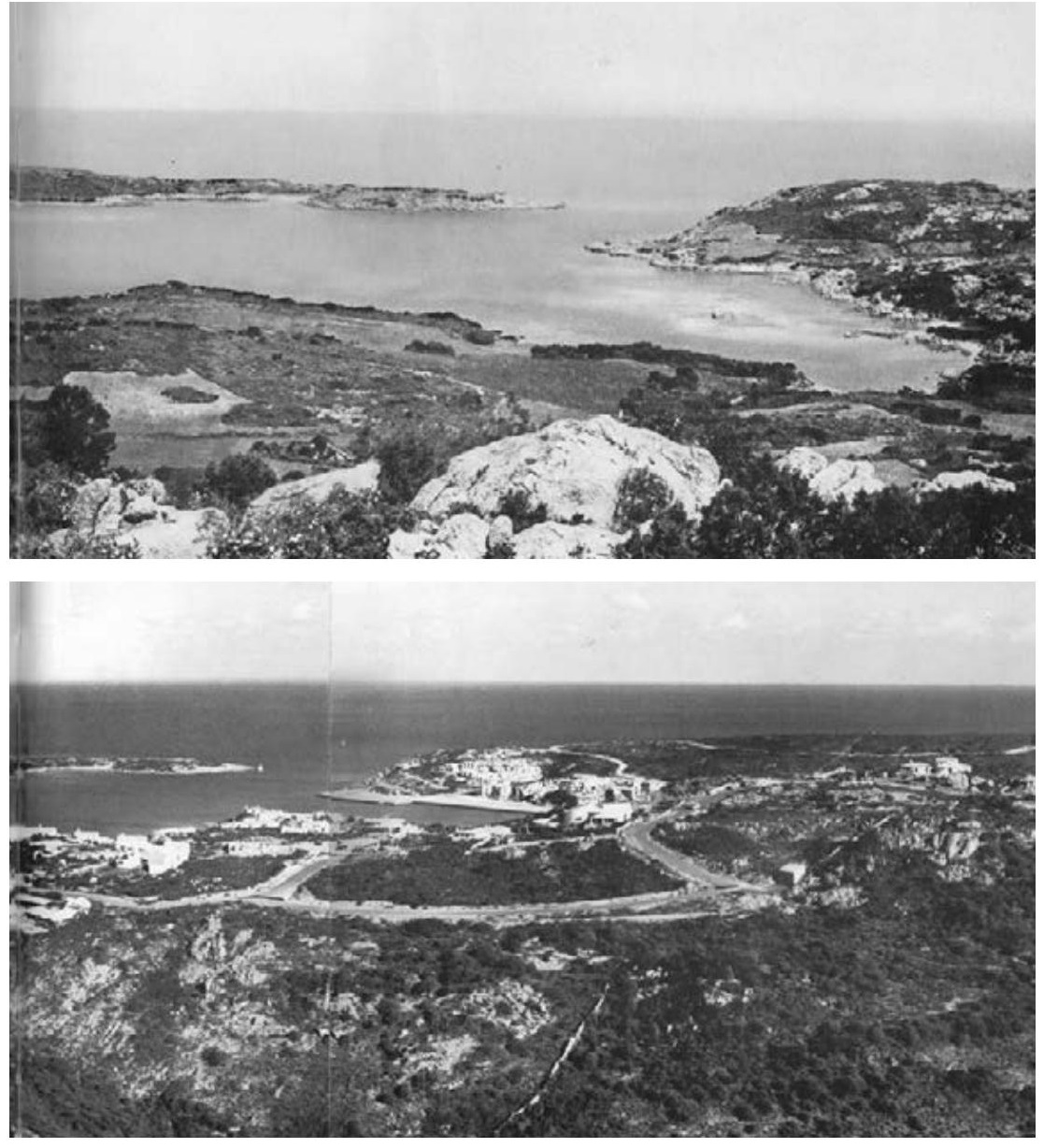

A. La foto panoramica mostra la baia di Porto Cervo ed è del 1960, prima che il Consorzio iniziasse a costruire. (Monografia 25º Anniversario)

B. La seconda fotografia è stata scattata nel 1970; Porto Cervo rappresenta ormai il fulcro della Costa Smeralda, un luogo che è già un punto di riferimento nella mappa internazionale del turismo. (Monografia 25º Anniversario)

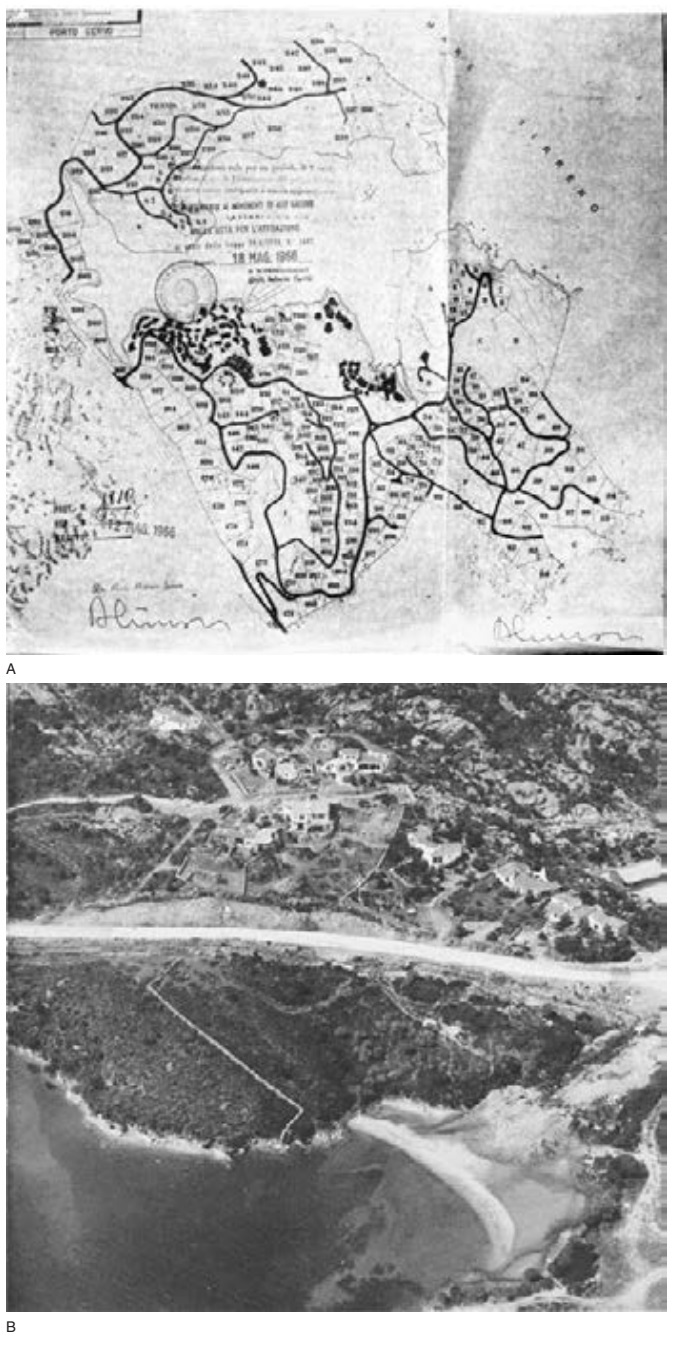

A. Le prime reti stradali sono state costruite a Porto Cervo e Romazzino. Le strade seguono la topografia e raramente raggiungono la costa. Ecco la planimetria di una concessione edilizia del 1966 (circa la metà degli edifici presenti nella planimetria non sono mai stati costruiti). (Archivio Enzo Satta)

B. Un tipico esempio di tracciato stradale e di collocazione degli edifici.

La strada principale segue la topografia con linee morbide, gli edifici non sono accessibili direttamente dalla strada, ma attraverso un ramo laterale più sottile sul lato opposto del lotto. Gli edifici nella foto qui sopra sono tutti di Savin Couëlle. La foto risale probabilmente alla fine degli anni Sessanta (Archivio Enzo Satta).

C La rete stradale è una componente fondamentale del paesaggio della Costa Smeralda. Le strade seguono un andamento curvilineo, adattandosi alla topografia, per lo più senza muri, attraversando direttamente il paesaggio. Non ci sono spazi pubblicitari e tutti le tubazioni sono interrate. (Foto: ND 2015)

D. Le strade di solito non hanno marciapiedi laterali, tranne nelle aree residenziali, dove ci sono stretti percorsi pedonali su un lato della strada. (Foto: ND 2015)

E. Gli ingressi delle proprietà si trovano direttamente lungo la strada. I primi accessi sono sempre progettati nello stesso modo, con cancelli in legno e pietre di granito ai lati. Le rampe di accesso sono decorate con pietre disposte in modo ornamentale. Spesso accanto al cancello si trova una pietra di granito che indica l’indirizzo della villa. (Foto: ND 2014)

F. Le spiagge pubbliche sono tutte accessibili via terra solo a piedi attraverso stretti sentieri. La foto mostra il sentiero per la Spiaggia del Principe. (Foto: ND 2015)

A. I primi eliporti erano situati su spianate provvisorie. All’estrema sinistra nella foto, il pilota personale dell’Aga Khan. Data della foto sconosciuta. (Archivio Enzo Satta)

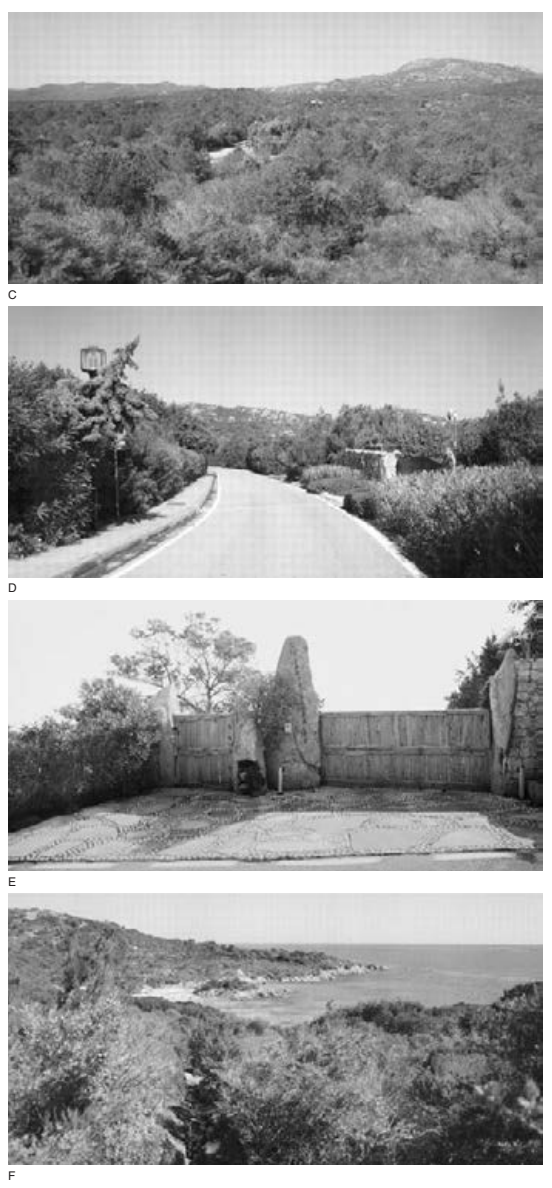

A. Nei suoi primi anni l’Aeroporto Alisarda era una pista sterrata risalente alla Seconda Guerra Mondiale. Foto di Josué Ito, 1966. (Archivio Enzo Satta)

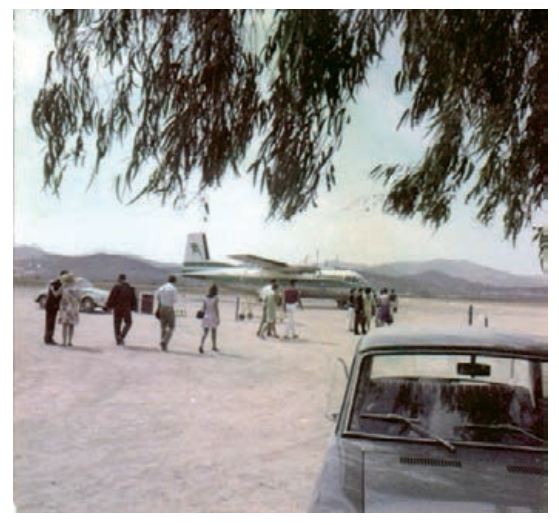

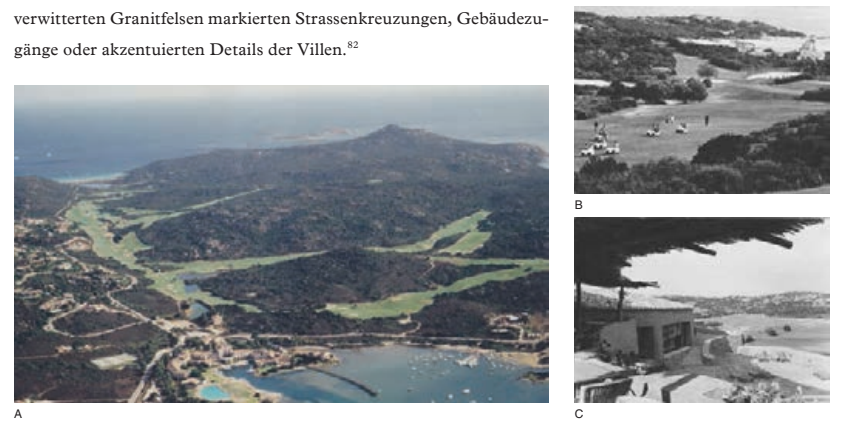

A. Il campo da golf tra Cala di Volpe sopra e il Pevero Golf sotto. A destra della foto, la condotta dell’acqua dalla diga di Liscia lungo la collina, completata nel 1967. Foto probabilmente del 1967. (Archivio Enzo Satta)

1.2. Le infrastrutture

Uno dei motivi principali per la creazione del consorzio fu l’assenza di infrastrutture. I costi di realizzazione di strade, acqua, elettricità e linee telefoniche per servire poche ville erano sproporzionati. L’investimento diventava conveniente solo se permetteva di connettere un’intera catena di insediamenti. I ricavi derivati dalla vendita di terreni e ville avrebbero reso il progetto economicamente sostenibile, e la progettazione delle infrastrutture fu concepita come parte integrante del paesaggio.(13. Lo stesso Aga Khan spiegò la portata del progetto con la mancanza di infrastrutture. Cfr. Bandinu 1996, pp. 24f.)

Costruzione delle prime strade

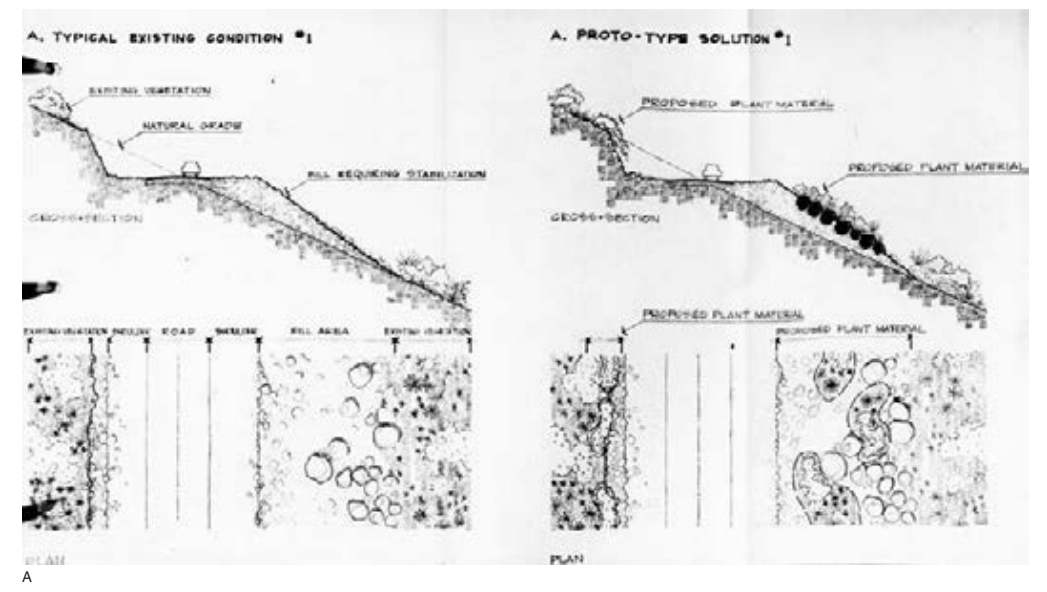

La parte visivamente più dominante dell’infrastruttura era lo spazio stradale. Questo venne progettato dal Consorzio e protetto, tramite le regole edilizie, dalla volontà di progettazione individuale dei singoli proprietari di case. Il progetto spaziale del tracciato stradale si sviluppò nei primi otto anni. Il piano più antico ritrovato, con strade tracciate, proviene dall’Ufficio Tecnico Bianchi ed è stato guidato da Vietti. (14. Questa conclusione deriva dai documenti dell’epoca esaminati. Vietti è citato come autore della pianificazione generale di Porto Cervo. Cfr. Costa Smeralda – Continuing Services, Memorandum May 1970, punti 4 e 18. Inoltre, già nel 1962 appare in una fotografia in cui spiega la pianificazione prevista per Porto Cervo. Cfr. immagine del documento originale in Monografia 25. Anniversario).

Le strade seguono un percorso curvilineo, adattandosi alla topografia. Si voleva dare l’impressione che ci si muovesse nel cuore di un paesaggio naturale, motivo per cui si evitò del tutto l’uso di muri alti lungo i confini delle proprietà. Intorno ai centri fu permessa solo la costruzione di muri bassi. Nei tratti tra i centri, le strade non hanno delimitazioni costruite né marciapiedi, e la vegetazione arriva direttamente fino all’asfalto. I percorsi pedonali esistono solo su un lato nelle zone residenziali e su entrambi i lati nei punti più centrali di Porto Cervo. Il tracciato stradale influenzava anche la disposizione degli edifici. Le ville si trovano alle estremità della rete organica che si dirama verso la costa. La risorsa naturale più preziosa erano le spiagge di sabbia. Erano tutte accessibili solo tramite sentieri pedonali: le strade terminavano tra i 50 e i 400 metri dalla costa, e un piccolo sentiero attraversava la macchia mediterranea sarda per raggiungere le baie. (15. Oggi l’aspetto delle strade, come del resto l’intera Costa Smeralda, non si presenta più come uno spazio progettato in modo coerente. Ci sono pubblicità, e gli edifici hanno insegne diverse. La mancanza di cura visiva rigorosa risale probabilmente all’uscita di scena dell’Aga Khan nel 1994).

Inoltre, in tutta l’area del Consorzio non erano presenti spazi pubblicitari. Le indicazioni necessarie per hotel, ristoranti e indirizzi vennero progettate appositamente.

Aneddoti e sfide nella costruzione della strada panoramica

Tra il 1961 e il 1963, per visitare le loro proprietà, i membri del Consorzio raggiungevano la Costa Smeralda da Olbia percorrendo strade sterrate a bassa velocità.(16. Per risparmiare ai suoi ospiti i lunghi tempi di viaggio, l’Aga Khan li accoglieva nei primi tre anni con un’imbarcazione a Olbia o li portava in elicottero fino a Cala di Volpe).

Le strade più facilmente percorribili della Sardegna si trovavano nell’entroterra. Per questo motivo, il materiale necessario per i primi cantieri venne trasportato con l’ausilio di asini. Una delle priorità più urgenti del Consorzio fu dunque quella di costruire strade, ampliare i sentieri esistenti, asfaltarli e proteggere i pendii dalle frane. Tutte le reti stradali per i vari insediamenti, le strade costiere e le vie di accesso dovevano essere realizzate ex novo. La pianificazione e l’esecuzione furono affidate al Consorzio, che si occupò anche della maggior parte dei finanziamenti. L’unica eccezione fu la nuova strada panoramica, che collegava la rete stradale esistente in Sardegna con la parte alta della Costa Smeralda e che venne finanziata dalla Cassa del Mezzogiorno.(17. La strada panoramica collega San Pantaleo, Abbiadori e Porto Cervo). In un paese in cui molte costruzioni vengono realizzate senza autorizzazione e solo successivamente regolarizzate pagando una sanzione, è degno di nota che il Consorzio ottenne tutte le approvazioni seguendo esclusivamente i canali ufficiali.(18. Anche per il suo ruolo di guida religiosa, sempre sotto osservazione, l’Aga Khan non poteva agire senza ottenere preventivamente i necessari permessi).

Sin dall’inizio, si delineò però un conflitto persistente con la politica locale. Mentre a livello nazionale e con il governo della Sardegna esistevano buoni rapporti, a livello locale ogni autorizzazione diventava motivo di negoziati talvolta aspramente combattuti. La strada panoramica, probabilmente ancora oggi la più importante della Costa Smeralda, fu una delle prime cause di questi conflitti politici prolungati.

Nel 1963(19), Paolo Riccardi, l’avvocato locale del Consorzio, fu contattato all’improvviso per accompagnare il ministro della Cassa del Mezzogiorno, Giulio Pastore, e il presidente della stessa, Gabriele Pescatore, in una visita alla Costa Smeralda. Durante il sopralluogo casualmente, l’Aga Khan si trovava sul cantiere di Porto Cervo. Era inginocchiato a terra, intento a osservare un piano insieme agli architetti. Nella breve conversazione, il ministro della Cassa del Mezzogiorno rimase impressionato dalla dedizione e dall’entusiasmo dell’Aga Khan. Riccardi colse l’occasione e chiese il finanziamento per la strada panoramica e un acquedotto per Porto Cervo. Il ministro dette il suo consenso. Tuttavia, questa decisione trovò l’opposizione dell’amministrazione provinciale di Sassari, che preferiva destinare i fondi ad altri progetti per la popolazione locale.

Solo dopo che il ministro Pastore minacciò di bloccare tutti i progetti già approvati dalla Provincia di Sassari in caso di rifiuto, la giunta provinciale cedette. Di fatto, il finanziamento fu approvato contro la volontà della Provincia di Sassari, grazie alla pressione esercitata a livello nazionale e regionale(20). Durante i lavori preparatori per la strada panoramica divenne chiaro quanto strettamente lo sviluppo del progetto fosse legato all’impegno personale dell’Aga Khan.(21)

(19). Non è stato possibile trovare un anno preciso per l’autorizzazione di questi permessi, ma sulla base di tutti gli eventi sembra che il 1963 sia il periodo più probabile.

(20). Per il finanziamento della strada panoramica, cfr. Riccardi 2010, pp. 87-89.

(21). L’Aga Khan desiderava pianificare con precisione la strada e per questo percorse più volte l’intero tracciato previsto. Questo attraversava un sentiero di 8500 metri tra cespugli e rocce. Si incontrava ogni mattina alle 6 con l’intero comitato architettonico all’incrocio di San Pantaleo, e camminavano per sette ore attraverso il terreno, discutendo nel dettaglio il percorso stradale, fino a raggiungere Cala di Volpe nel pomeriggio. Per l’esecuzione dei lavori stradali nei primi anni furono coinvolte imprese sarde. I geometri Gavino Soro, Lelle Rais e Rosas, così come l’impresa di costruzioni Guerri, sono menzionati per nome. L’avvocato Riccardi supervisionò i lavori sul posto, in stretta collaborazione con l’Aga Khan. Per il controllo giornaliero del percorso della strada panoramica, vedi Riccardi 2010, pp. 88f. Per l’esecuzione dei lavori stradali, cfr. Riccardi 2010, pp. 54f.

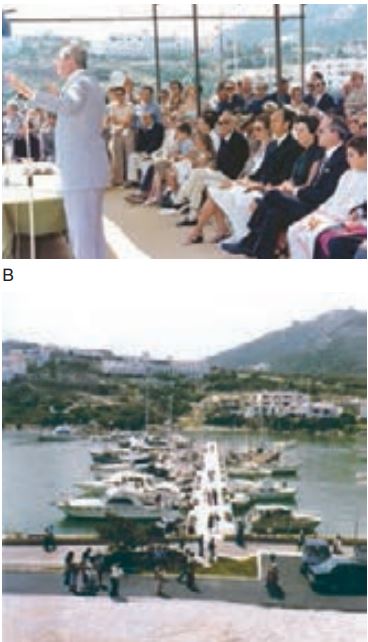

Porti, eliporti e aeroporto

Anche le infrastrutture marittime e aeree furono create da zero:

- Porti: Il primo porto, Cala di Volpe, fu completato nel 1963, seguito da Porto Cervo nel 1964 e dalla Marina di Porto Cervo nel 1976, dotata di un esclusivo yacht club.

- Eliporti: Inizialmente provvisori, furono poi ampliati con strutture in località come Porto Cervo, Romazzino e altre.

- Aeroporto: La compagnia aerea Alisarda, fondata dal principe Aga Khan, necessitava di una pista di atterraggio. All’inizio si utilizzò una vecchia pista militare nei pressi di Olbia. Dopo lunghe trattative, nel 1974 fu inaugurato l’aeroporto «Olbia-Costa Smeralda».

Le condutture idriche su un’isola con scarsità d’acqua

L’approvvigionamento idrico fu una delle maggiori sfide, poiché la Sardegna soffriva storicamente di carenza d’acqua. Per i primi cantieri, l’acqua veniva trasportata in taniche con l’ausilio di asini. I tentativi di costruire pozzi si rivelarono infruttuosi. La svolta arrivò con il completamento della diga Liscia nel 1962 e il prolungamento delle condutture idriche fino a Porto Cervo nel 1967, grazie all’intervento della Cassa del Mezzogiorno.

L’espansione delle condutture fu tuttavia motivo di conflitti: le autorità locali, in particolare il comune di Arzachena, si opposero all’uso delle risorse idriche da parte del Consorzio. Questo contrasto segnò l’inizio di una serie di tensioni politiche, ma non riuscì a fermare il progetto.

L’impegno personale del principe Aga Khan

Lo sviluppo della Costa Smeralda fu strettamente legato al coinvolgimento personale del principe Aga Khan. La sua dedizione – sia nell’analisi diretta dei progetti che nelle negoziazioni diplomatiche – dimostra quanto il progetto fosse importante per lui. Il suo impegno, combinato con una strategia basata su negoziati e compromessi politici, gettò le basi per il successo della Costa Smeralda come destinazione turistica esclusiva.

L’infrastruttura si integra nel paesaggio

Anche le linee telefoniche e l’elettricità furono portate dall’entroterra alla Costa Smeralda. Come tutti gli interventi, anche questi vennero subordinati al paesaggio circostante. Ciò significava che tutte le linee furono interrate. Gli elementi infrastrutturali visibili in superficie furono integrati nel paesaggio: le strutture come la stazione di servizio o l’edificio tecnico per le linee telefoniche furono progettate nello stile tipico della Costa Smeralda.

L’edificio per le linee telefoniche fu disegnato da Busiri-Vici nel 1963, mentre la stazione di servizio fu realizzata da Raimond Martin.(25. La stazione di servizio progettata da Raimond Martin fu probabilmente completata alla fine del 1968).

I quadri elettrici furono coperti secondo un modello standard con piccoli tetti di tegole, intonacati su tre lati e dotati di coperture in metallo che richiamavano le persiane in legno tradizionali. I tombini delle condutture idriche furono decorati con il logo della Costa Smeralda.(26. Non è chiaro se questi elementi siano stati definiti o se derivassero da un consenso del gruppo iniziale).

Le facciate degli hotel e delle ville rivolte verso la strada furono parzialmente standardizzate. Tutti gli accessi alle case furono delimitati con cancelli di legno di ginepro non lavorato e pavimentati con pietre accuratamente posate. Due “pietre di confine” segnavano l’ingresso al territorio della Costa Smeralda lungo la strada principale. Successivamente, anche gli altri edifici furono contrassegnati in modo simile. Davanti alle ville e agli hotel più grandi furono posti massi di granito invecchiati, sui quali il nome della struttura era inciso con caratteri in stile serif. Gli elementi visibili delle infrastrutture furono così trattati come elementi di architettura tradizionale o caratterizzati da materiali naturali. (27. Non esistono documenti o prove scritte che regolino la progettazione degli accessi con dettagli su cancelli e pietre granitiche. Tuttavia, l’osservazione dei documenti e delle immagini storiche, che mostrano un trattamento uniforme degli accessi, suggerisce una regolamentazione unitaria. Ancora oggi, il regolamento edilizio impone di sottoporre la progettazione degli accessi al comitato architettonico).

La natura veniva individuata come bene centrale già nei primi regolamenti edilizi. L’elemento naturale più importante che gerarchizzava l’ambientazione degli edifici e delle strade erano le coste, con le loro formazioni rocciose, le loro spiagge piatte e sabbiose e il bagliore verde smeraldo dell’acqua tipico del Mediterraneo.

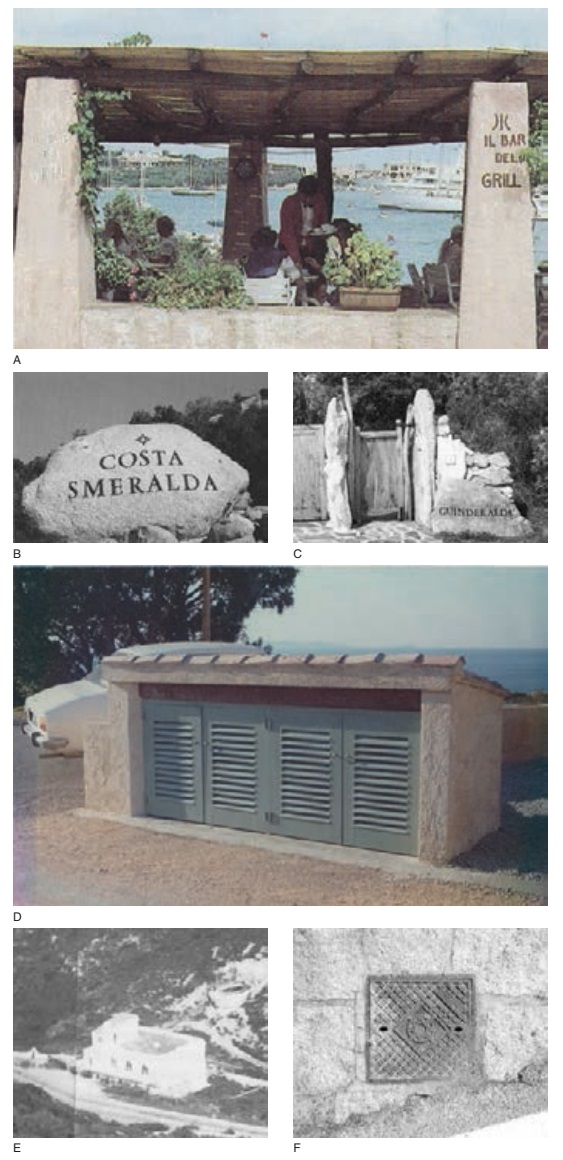

A. Le iscrizioni sono state integrate nell’architettura. Per esempio, nella terrazza esterna «Il Grill» nella Sottopiazza di Porto Cervo. Foto probabilmente risalente agli anni ’70. (Monografia 25º Anniversario)

B. Il cippo posto sulla strada di uscita a nord della Costa Smeralda segnava il punto di partenza per ulteriori indicazioni sugli indirizzi incise su pietre di granito. Ad esempio, all’ingresso di Porto Cervo fu posizionata un’altra pietra di granito. Anche hotel, ristoranti e il campo da golf vennero contrassegnati in questo modo lungo le strade. (Monografia 25º Anniversario)

C. Anche le prime ville furono contrassegnate con pietre di granito. Qui la Villa Guinder Alda. (Foto: ND 2014)

D. Le cabine elettriche in tutta la Costa Smeralda furono trattate secondo un modello uniforme. Foto probabilmente degli anni ’60. (Archivio Enzo Satta)

E. Uno dei primi edifici dedicati alle infrastrutture fu quello per la rete telefonica nei pressi di Porto Cervo. Fu progettato all’inizio degli anni ’60 da Busiri-Vici nello stile della Costa Smeralda. Foto del 1970. (Monografia 25º Anniversario)

F. Le prime tubature dell’acqua riportano il logo della Costa Smeralda e si inseriscono in una pianificazione d’insieme. (Foto: ND 2014)

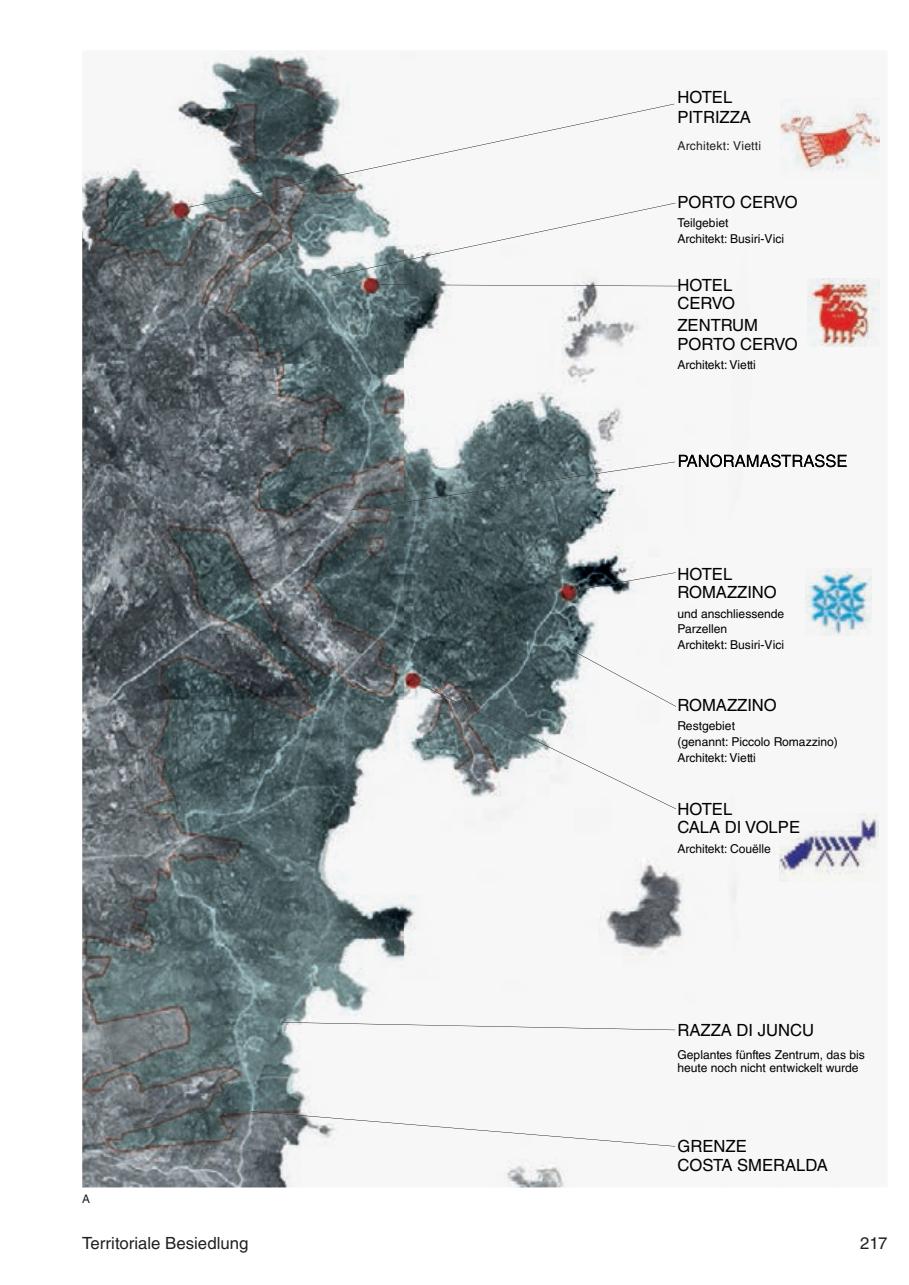

1.3. La distribuzione degli insediamenti sul territorio

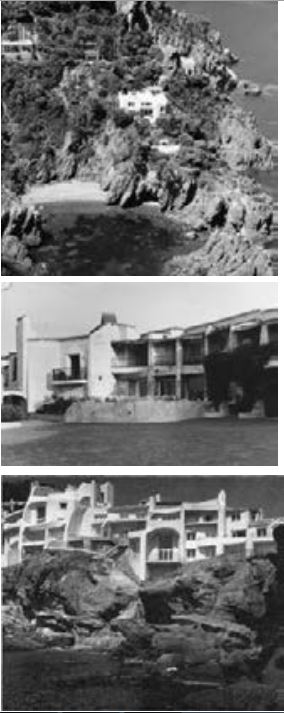

La caratteristica principale degli insediamenti della Costa Smeralda era che i singoli centri fossero piuttosto piccoli e distribuiti a grandi distanze lungo la costa. Gli hotel fungevano da nodi centrali di questi insediamenti, collegati alla rete stradale della Sardegna e dotati di approdi per le imbarcazioni. I quattro hotel principali, Pitrizza, Cervo, Romazzino e Cala di Volpe, furono costruiti già nei primi anni di sviluppo.(29. Successivamente, questa rete doveva essere ampliata lungo la costa fino a un punto nodale a sud, presso Razza di Juncu).

La distribuzione di questi quattro centri appare irregolare. Via terra, la distanza tra loro varia dai tre agli otto chilometri, mentre via mare il distacco è quasi sempre esattamente di sette chilometri. Questo suggerisce che la loro disposizione sia stata pianificata tenendo conto delle distanze nautiche.(30. Non esistono fonti che confermino questa supposizione, ma ci sono alcuni indizi a favore. Ad esempio, l’importanza della vela, un elemento integrale del luogo fin dall’inizio, o le dimensioni ufficiali del territorio fornite dal consorzio. L’unico dato dimensionale fornito riguarda la lunghezza della costa (55 km).

Insieme, gli hotel costituivano una rete che si estendeva su tutto il territorio. Ogni piccolo centro offriva servizi diversi. Porto Cervo, il nodo più grande, disponeva di un vero porto, cui si aggiunsero nel tempo campi da tennis, una scuderia, boutique di lusso, ristoranti e vari servizi. Cala di Volpe aveva un porto più piccolo e, a partire dal 1968, nei pressi fu costruito un campo da golf completato nel 1972. Il Romazzino era concepito come un elegante hotel per famiglie, mentre il Pitrizza era un rifugio esclusivo. Gli ultimi due avevano solo piccoli moli per le imbarcazioni.

La distribuzione degli insediamenti seguiva la linea costiera e le baie preesistenti, integrandosi armoniosamente nel paesaggio naturale. Questa priorità accordata alla natura si rifletteva anche in scala ridotta: dalla posizione degli edifici, attentamente inseriti nella topografia del territorio, ai dettagli architettonici ispirati alla tradizione vernacolare sarda e all’incorporazione di elementi naturali, fino agli arredi che riprendevano le tecniche di tessitura tradizionali dell’isola.

Già nel primo regolamento edilizio, la natura veniva definita come un bene centrale. L’elemento naturale più importante, che determinava la gerarchia nella collocazione degli edifici e delle strade, erano le coste, con le loro formazioni rocciose, le spiagge sabbiose e l’inconfondibile lucentezza smeraldina delle acque del Mediterraneo.

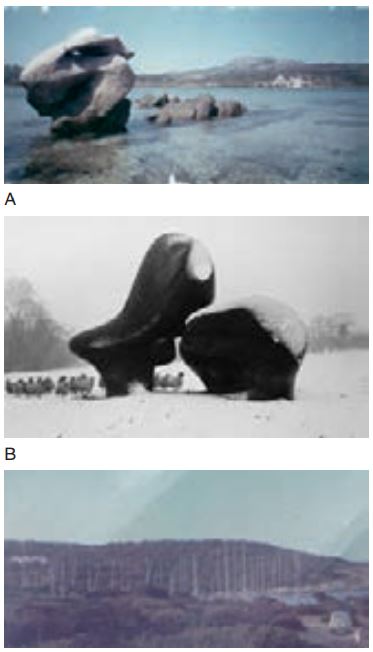

Inoltre, i massi di granito erosi furono riconosciuti come elemento distintivo dell’identità locale. Queste formazioni granitiche, che somigliano a sculture astratte, rappresentano una peculiarità della Sardegna settentrionale. Infine, venne studiata la vegetazione e alcune specie locali, come i cespugli di ginestra e i ginepri, furono integrate nell’aspetto paesaggistico desiderato per la Costa Smeralda.

Per ottenere il permesso di costruire, era obbligatorio dichiarare tutte le formazioni rocciose e le piante esistenti sul terreno. Gli elementi naturali presenti venivano posti sotto tutela. Gli alberi su un terreno edificabile dovevano essere preservati; tuttavia, se per necessità un albero doveva essere abbattuto, il proprietario era obbligato a piantarne due nuovi in sostituzione sul proprio terreno. Le piante autoctone erano privilegiate, mentre era proibita la vegetazione estranea che avrebbe potuto alterare troppo il carattere della costa sarda.

Il paesaggio naturale non influenzò soltanto l’architettura, ma anche l’identità complessiva dei quattro elementi principali. Per gli hotel furono creati simboli che raccontavano questa fusione tra l’artigianato e la natura sarda: l’Hotel Pitrizza ha come emblema un uccello, l’Hotel Cervo un cervo, l’Hotel Romazzino un fiore di rosmarino, e il Cala di Volpe una volpe. Questi simboli, rappresentativi della flora e fauna sarda, sono stati stilizzati ispirandosi ai motivi dei tessuti artigianali.

Per mantenere il controllo sull’aspetto complessivo del paesaggio, il consorzio introdusse lo strumento della delimitazione preliminare. Ogni edificio doveva essere delineato con strutture in legno, come avviene comunemente in Svizzera, prima dell’inizio dei lavori. Questo permetteva di valutare l’impatto visivo sull’ambiente naturale e di apportare eventuali modifiche direttamente sul posto.(33. È plausibile che l’Aga Khan, all’epoca residente a Ginevra e con una seconda casa a Gstaad, abbia svolto questo controllo preventivo dalla Svizzera).

A. I massi di granito furono percepiti come sculture già durante la prima esplorazione dell’area. Negli anni iniziali divennero elementi identificativi del territorio. Qui una foto della baia di Cala di Volpe, con l’hotel sullo sfondo. Foto probabilmente del 1964. (Archivio Enzo Satta)

B. I massi di granito ricordano le sculture di Henry Moore, che negli anni ’60 e ’70 raggiunse l’apice della sua notorietà in vita. Qui la sua scultura «Sheep Piece» del 1971 nel giardino della sua ex residenza. (Foto Jonty Wilde)

C. Con l’aiuto di strutture in legno, ogni edificio pianificato veniva inizialmente tracciato. Foto del 1970. (Archivio Enzo Satta)

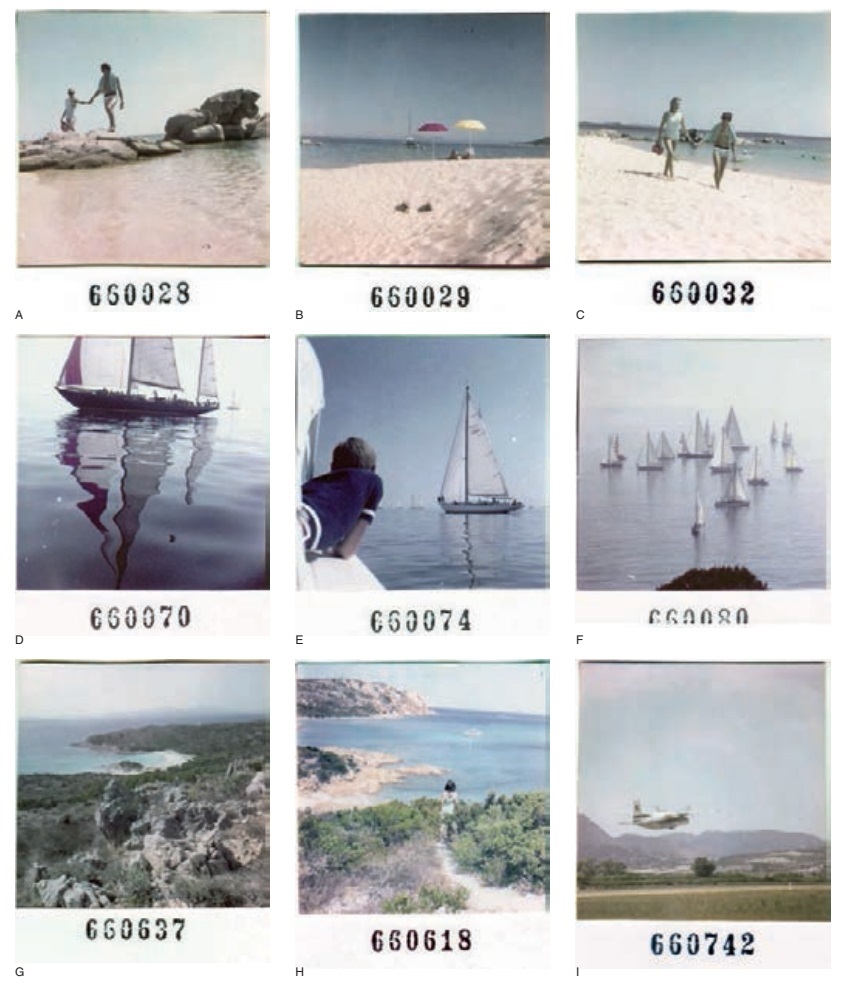

A-H. Gli elementi principali del paesaggio costiero sono le spiagge, il mare, i massi di granito erosi e alcune piante selezionate della macchia mediterranea sarda. Queste fotografie furono commissionate nel 1966 dal Consorzio Costa Smeralda per scopi pubblicitari. Fotografo: Josué Ito.

I. Anche la prima pista di atterraggio di Alisarda, situata nel mezzo del paesaggio agricolo sardo, fu fotografata nel 1966 da Josué Ito.

(Archivio Enzo Satta)

1.4. PORTO CERVO – L’organizzazione del centro principale

Il principio di organizzazione urbanistica di Porto Cervo fu concepito in modo simile a quello dell’intera Costa Smeralda: i primi elementi furono posizionati in punti nevralgici. Sebbene il loro stile architettonico fosse armonizzato, furono collocati come nuclei indipendenti, senza una pianificazione dettagliata per le aree intermedie. Le costruzioni successive vennero realizzate anni o decenni più tardi. Due fattori hanno influenzato l’organizzazione urbanistica di Porto Cervo.

Il primo fattore è la distribuzione ampia dei primi edifici principali, basata sui mezzi di spostamento degli abitanti della Costa Smeralda: i tragitti venivano percorsi in auto sulla terraferma e in barca via mare. Le distanze tra i vari luoghi non rappresentavano quindi un problema. Oggi, questa dispersione favorisce un’industria di taxi prospera, che serve i visitatori arrivati in yacht. I taxi operano non solo tra i quattro centri principali, ma anche spesso all’interno di Porto Cervo.(34. Secondo Enzo Satta, i taxi sono il mezzo di trasporto più comune per spostarsi nel villaggio ramificato di Porto Cervo).

Il secondo fattore è una pianificazione che segue quasi dogmaticamente la linea costiera esistente. La conservazione della morfologia naturale è notevole, considerando che le baie furono comunque modificate per renderle navigabili. Ad esempio, la piccola insenatura accanto all’Hotel Cervo fu prosciugata e delimitata da muri, così come il porto di Cala di Volpe. Sebbene modificare il profilo costiero non avrebbe comportato un maggiore sforzo, fu adottato un approccio conservativo anche nella costruzione del Pitrizza, dove, nonostante i massicci lavori di livellamento, la topografia originale fu ripristinata.

Porto Cervo si trova in una baia particolarmente ramificata, persino per gli standard sardi. Come per la distribuzione dei centri lungo la costa della Costa Smeralda, anche a Porto Cervo i punti di interesse non sono concentrati in un unico centro, ma disposti lungo tutta la baia ramificata. Questa organizzazione policentrica del centro principale riflette su scala ridotta l’intero progetto della Costa Smeralda.

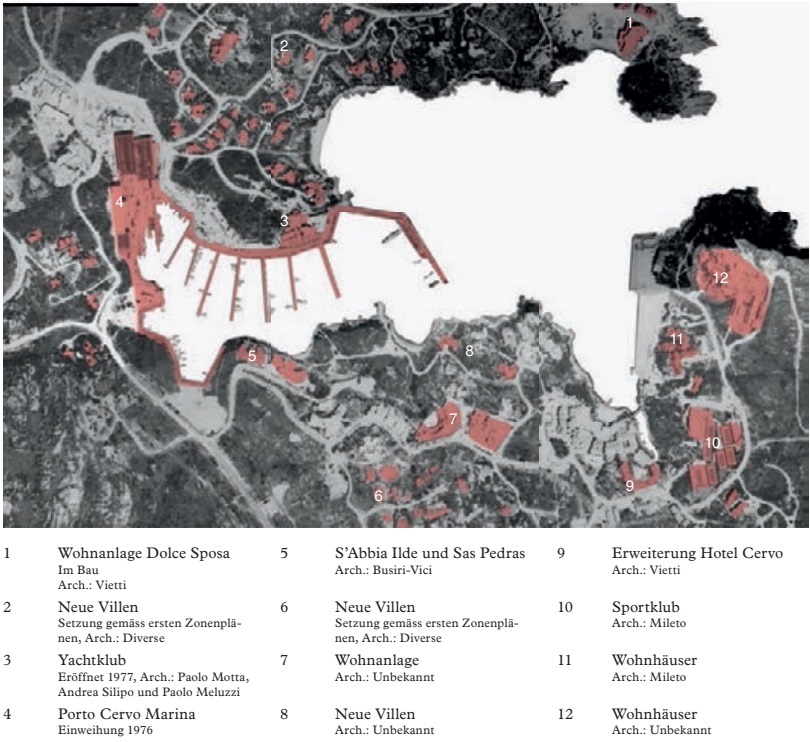

Nei primi anni, accanto al centro della baia orientale fu costruita la capitaneria di porto, incaricata di controllare le navi in arrivo. Tra la capitaneria e il centro si trovava il primo molo, il “Molo Est”, così chiamato per la sua posizione, dato che era già previsto un porto più grande: l’attuale Porto Cervo Marina. Su una collina sopra il Molo Est venne stabilito il primo eliporto e una strada fu tracciata per collegarlo. Di fronte alla capitaneria si trovava la Maison du Port di Savin Couëlle, sede dello Yacht Club, uno dei fulcri della società velica.(36. Couëlle e Vietti diventarono anche proprietari di case nella Costa Smeralda. Vietti divenne membro dello yacht club, e i ruoli tra committenti e progettisti si mescolarono).

Le zone residenziali furono definite presto e le prime ville sorsero sparse in tutto il territorio del centro principale. Sulla punta della flangia occidentale del centro fu costruito il complesso residenziale “Cerbiatta” di Vietti, composto da otto edifici, principalmente grandi case bifamiliari sulla costa. Alcuni membri fondatori vi stabilirono le loro prime residenze alla Costa Smeralda. Oggi queste case si trovano in una delle zone più centrali, tra il centro e il Porto Cervo Marina, costruito nel 1976.

Ad ovest della Cerbiatta, sul pendio verso Porto Cervo Marina, Busiri-Vici costruì singoli edifici. Per oltre un decennio fu l’unico architetto a costruire su questo versante, con opere pubbliche come la chiesa Stella Maris, l’Hotel Luci di La Muntagna e il porticato della residenza Sa Conca. Sul pendio vi erano anche edifici privati come la centrale telefonica, una delle prime costruzioni, e le case residenziali S’Abbia Ilde e Sas Pedras.

Anche a Porto Cervo, la disposizione degli edifici rispondeva alla topografia e alle viste, con un’organizzazione in cui la natura era il principale interlocutore “urbanistico”. Sul versante meridionale, verso l’interno, si svilupparono le prime ville che, con il tempo, formarono un quartiere residenziale completo.

L’unificazione urbanistica e paesaggistica dei singoli elementi in un unico luogo si rivelò una sfida. La distanza tra i nuclei e la necessità di pianificare gli spazi intermedi richiedevano una strategia unificante. Inoltre, la partecipazione di diversi architetti introdusse discontinuità. Il piano situazionale del 1973, sovrapposto alla mappa topografica del 1962 dello Studio Bianchi, evidenzia leggere discrepanze tra le forme organiche di Vietti e Couëlle e le geometrie di Busiri-Vici, come la disposizione circolare del Casa Studio o la struttura a pettine di Sa Conca.

Nonostante le difficoltà, il comitato di progettazione cercò di creare una coerenza complessiva, collaborando con il consorzio per trattare la costa come un’unità. Tuttavia, la natura complessa del progetto, la libertà organizzativa del consorzio e le ambizioni individuali dei proprietari e progettisti resero sempre più difficile mantenere un’immagine unitaria del tutto.

A. La linea costiera naturale fu rispettata quasi dogmaticamente durante la costruzione della Costa Smeralda. Nel 1964, la sporgenza naturale della baia fu racchiusa in una vasca di cemento, utilizzata come approdo per le barche dell’Hotel Cervo. Foto del 1963.

B. Successivamente, un ponte conduce al Molo Est. Foto del 1963.

C. Così come per Porto Cervo, anche a Pitrizza la topografia naturale esistente fu conservata. Foto del 1964.

A-C (http://www.visitcostasmeralda.it/ita/storia-della-costa-smeralda/gli-anni-sessanta.html [11.3.2015])

D. Anche a Cala di Volpe la baia fu temporaneamente prosciugata e racchiusa con muri. Foto del 1963. (Gerlat 2006, fig. 13)

1. Porto Cervo Marina

La baia diventa un porto a partire dal 1976

7. Villa

Architetto: Sconosciuto

13. Villa

Architetto: Savin Couëlle, probabilmente con Jacques Couëlle

2. Centrale telefonica

Architetto: Busiri-Vici

8. Case residenziali

Architetto: Vietti

14. Eliporto

Provisoria e non pavimentata (posizione presunta)

3. Hotel Luci di la Muntagna

Architetto: Busiri-Vici

9. Centro Porto Cervo – Hotel Porto Cervo

Architetto: Vietti

15. Ristorante Il Pomodoro

Ex mensa per operai

Architetto: Savin Couëlle

4. Chiesa Stella Maris

Architetto: Busiri-Vici

10. Ristorante Il Pescatore

Architetto: Savin Couëlle, probabilmente con Jacques Couëlle

16. Due ville

Architetto: Savin Couëlle, probabilmente con Jacques Couëlle

5. Complesso residenziale

Architetto: Busiri-Vici

11. Yacht Club – Maison du Port

Architetto: Savin Couëlle

17. Villa

Architetto: Presumibilmente Savin Couëlle

6. Palazzina Sa Conca

Architetto: Busiri-Vici

12. Comando del porto

Architetto: Sconosciuto

18. Stazione di servizio (in costruzione)

Architetto: Martin

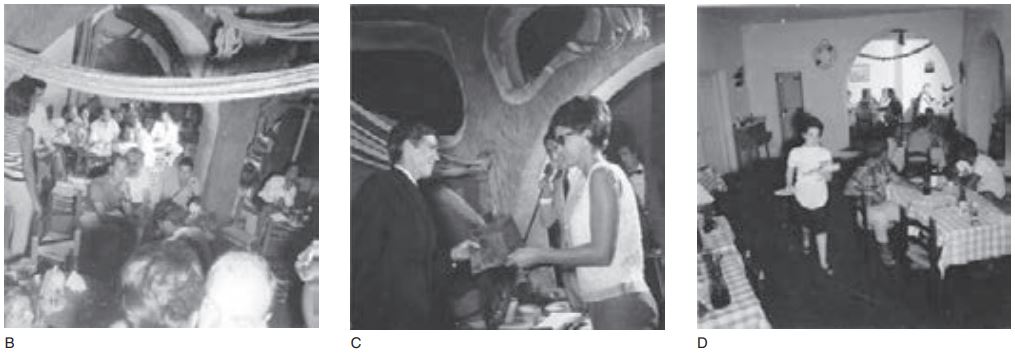

B e C. Il nightclub di Porto Cervo, probabilmente progettato da Savin Couëlle. L’architettura richiama i set cinematografici successivi del film di James Bond La spia che mi amava o di Star Wars IV. Foto del 1966 di Josué Ito. (Archivio Enzo Satta)

D. Ristorante a Porto Cervo, probabilmente situato nell’Hotel Cervo. Il tema nautico caratterizza l’arredamento degli interni. Foto del 1966 di Josué Ito. (Archivio Enzo Satta)

L’Aga Khan presenta una proposta di sviluppo per una baia della Costa Smeralda, che non fu mai realizzata.

Nell’immagine, a sinistra dietro l’Aga Khan, si trova la Maison du Port di colore rossastro progettata da Savin Couëlle. A destra, il centro di Vietti; a sinistra, dall’altra parte della baia, in basso, le residenze di Vietti e in alto Sa Conca di Busiri-Vici, che in realtà si affaccia già sulla baia successiva.

(Foto di Slim Aarons, circa 1965, erroneamente datata 1960 da Slim Aarons).

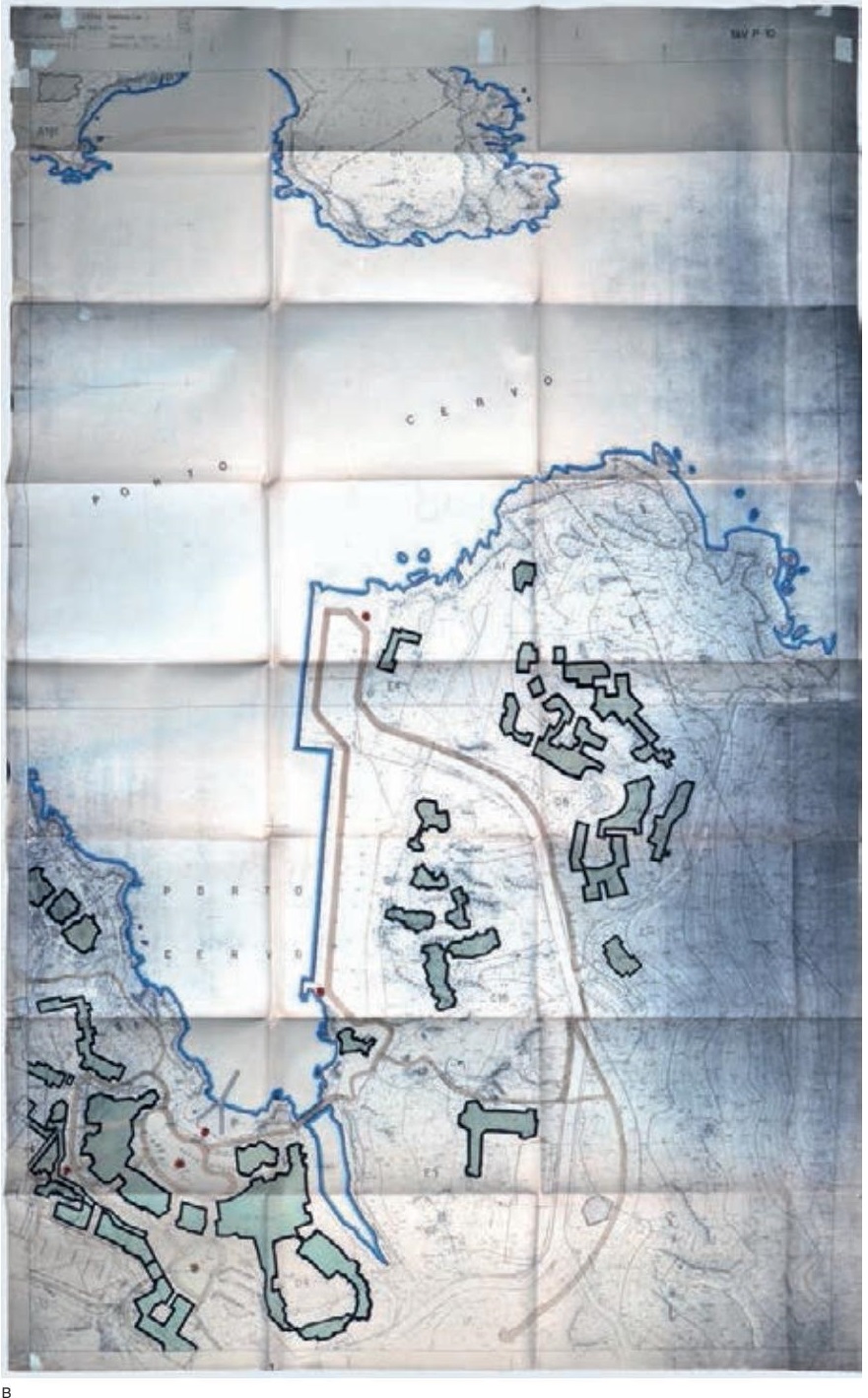

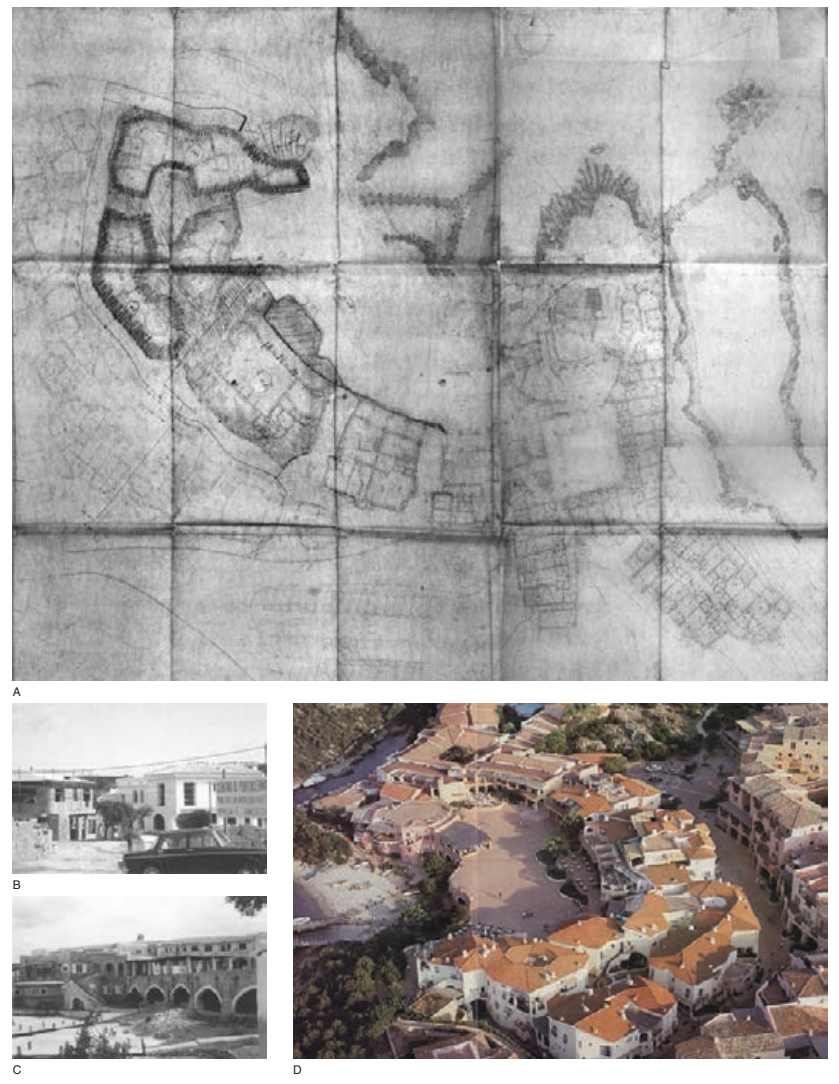

A. Parte del piano generale di Porto Cervo, nello stato del 1973 circa. La base è costituita dalla mappatura dettagliata del terreno realizzata dallo Studio Bianchi di Milano nel 1962. A destra del dettaglio del piano si trova il centro, a sinistra Porto Cervo Marina. Nonostante alcune discontinuità nel linguaggio formale, si nota lo sforzo dei tre architetti di perseguire un linguaggio comune. Al centro in basso si trovano Casa Studio, l’Hotel Luci di Muntagna, Sa Conca e la chiesa progettata da Busiri-Vici. Sulla costa a destra e lungo la costa in alto sono situate le ville di Vietti. (Archivio Enzo Satta)

B. Dettaglio del piano del centro di Porto Cervo. In basso a sinistra e sulla sponda opposta si trovano Il Pescatore, realizzato dai Couëlle, e le residenze progettate da Mileto. Anche questo piano risale probabilmente al 1973. (Archivio Enzo Satta)

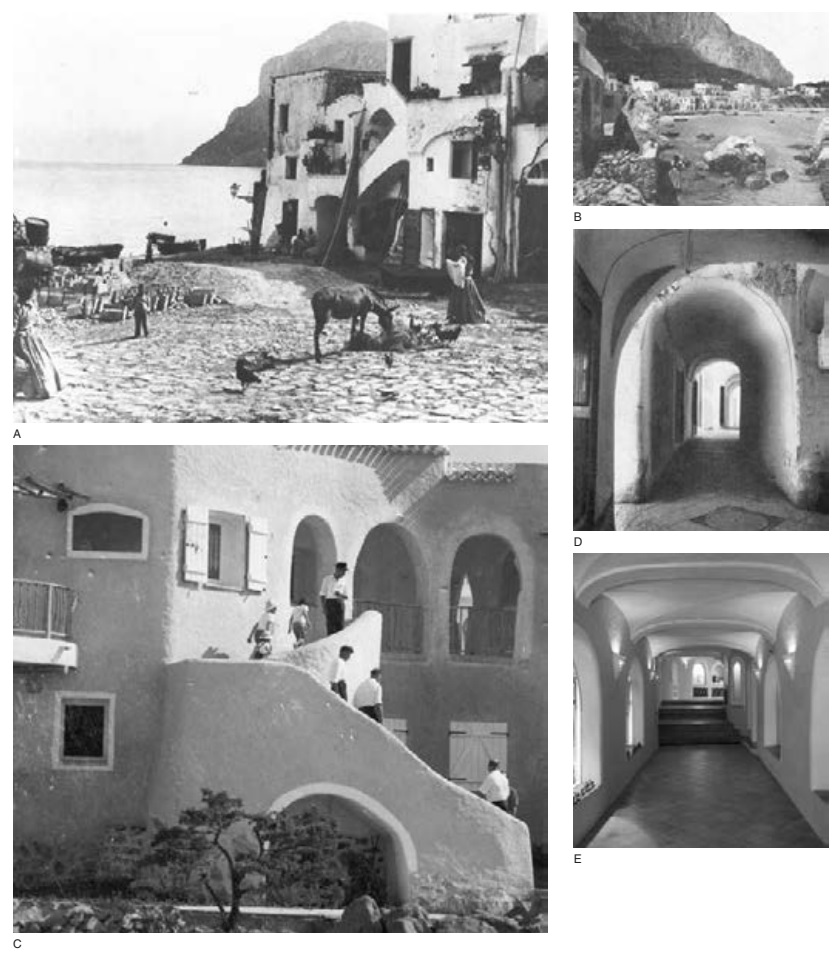

A. Gli edifici della Marina Grande a Capri non solo sono situati su un ripido pendio, ma formano anche paesaggi topografici. (Cantone/Prozillo 1994, p. 45)

B. Molte caratteristiche di Porto Cervo ricordano anche nella forma e nell’ambientazione la Marina Grande di Capri. Gli edifici a schiera hanno spesso facciate ad arco. La prima fila di case è vicino alla riva. (Petraccone 1913, Fig. 18)

C. Il centro di Porto Cervo di Vietti presenta parallelismi con la Marina Grande di Capri sia nell’architettura che nell’urbanistica. Fotografia probabilmente del 1964. (Archivio Enzo Satta)

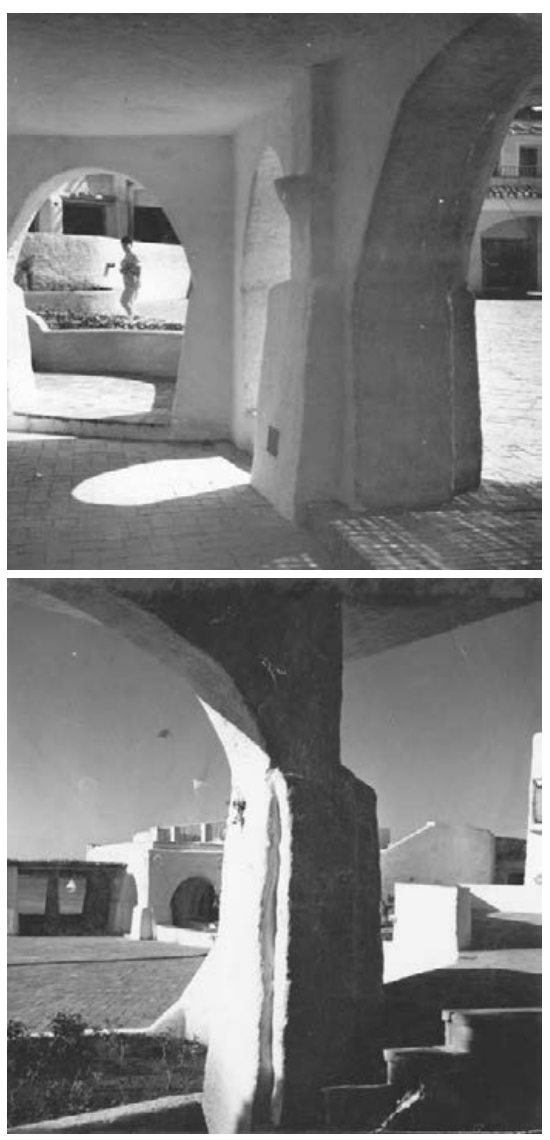

D. Archi coperti nella parte medievale di Capri, che ricordano i corridoi del Sottopiazza di Porto Cervo. (Maiuri 1956, p. 89)

E. Porto Cervo, Sottopiazza. (Foto: ND 2015)

A. Villa Trident di Barry Dierks sulla Côte d’Azur.

(http://www4.culture.fr/patrimoines/patrimoine_monumental_et_archeologique/insitu/pdf/d8-635.pdf [10.10.2015])

B. Porto Cervo, 1964, progettato da Vietti. Nell’immagine è visibile la parte alberghiera dell’elemento centrale. (Archivio Enzo Satta)

C. Il complesso residenziale La Galère a Théoule, progettato da Jacques Couëlle e costruito tra il 1968 e il 1979. Couëlle ha perseguito il linguaggio delle forme organiche in maniera più intensa durante e dopo il progetto della Costa Smeralda. (Schein 1971, p. 261)

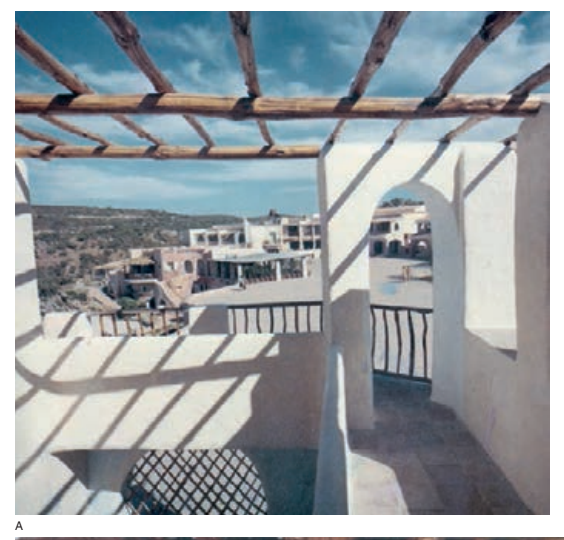

A. Il centro di Porto Cervo di Vietti è stato inaugurato nel 1964. È composto dalla Sottopiazza con un porticato che conduce alla spiaggia e dalla Soprapiazza con annessi hotel, appartamenti e negozi. Foto probabilmente degli anni ’80. (Archivio Enzo Satta)

B. Il porto di San Rocco di Vietti, costruito nel 1998, è costituito dagli stessi blocchi edilizi e si colloca in modo simile vicino al mare. Anche lo schema cromatico si ispira a Porto Cervo. Solo la geometria organica degli anni ’60 è scomparsa nel progetto più recente di Vietti. (Giani 2002)

1.5. Porto Cervo Centro – Modelli per l’urbanistica e l’architettura

Prima di descrivere il fulcro centrale del paese progettato da Vietti, è utile identificare i suoi modelli architettonici di riferimento.

Per quanto riguarda la collocazione del centro direttamente sul mare, vi è una somiglianza generale con alcune località costiere italiane come Positano, Portofino o Capri. Questi luoghi facevano parte della rete informale delle destinazioni turistiche degli anni ’60, descritta nel Capitolo 1. Si tratta di paesi situati su ripidi pendii costieri, che complessivamente formano insiemi architettonici topografici. Un elemento centrale di Portofino si riflette anche nel centro di Porto Cervo: la baia si restringe verso il cuore del paese, dove il fondale marino si trasforma gradualmente nella passeggiata. Tuttavia, le case verticali di Portofino, con le loro strette finestre allungate, hanno probabilmente esercitato un’influenza limitata sul progetto della Costa Smeralda.

In Positano e nell’architetturalmente simile Capri si trovano più affinità. Vietti indicò il porto di Marina Grande a Capri come il modello architettonico del suo progetto. Marina Grande è costruita con una maggiore densità e una geometria più rigida rispetto a Porto Cervo, ma alcuni elementi del vecchio villaggio di pescatori italiano si ritrovano nel progetto della Costa Smeralda. Come a Porto Cervo, gli edifici di Marina Grande si trovano direttamente sul mare, con solo una stretta passeggiata davanti alla prima fila di case. Gli edifici del porto presentano spesso file di archi alla base. Le abitazioni non si trovano solo su un pendio ripido, ma formano anche topografie costruite, un elemento chiave del progetto di Porto Cervo. Scalinate corrono lungo le facciate fino ai piani superiori, e terrazze al secondo piano sono sostenute da arcate al primo piano. Anche la colorazione trova corrispondenze: gli archi presentano spesso un bordo bianco dipinto su una facciata rossa o terrosa. Nella parte alta del paese di Capri, nel quartiere medievale, esistono porticati coperti simili a quelli che Vietti ha utilizzato nella Sottopiazza.

Oltre alle influenze menzionate della tradizione vernacolare sarda e a un repertorio ampliato dell’architettura rurale del Mediterraneo, Capri sembra essere il modello centrale per Porto Cervo. Anche dal punto di vista del linguaggio architettonico, Capri presenta somiglianze con Vietti e Busiri-Vici. Quest’ultimo progettava coerentemente nello stile dell’architettura mediterranea dell’Italia meridionale, a cui appartiene anche l’isola di Capri.

Un ulteriore riferimento plausibile sarebbero gli edifici della Costa Azzurra, dato che questa regione faceva parte della stessa rete turistica. Inoltre, uno degli obiettivi dichiarati del consorzio era quello di “creare una nuova Costa Azzurra”. (43. André Ardoin viveva a Parigi. Lui e l’Aga Khan trascorrevano dichiaratamente le vacanze sulla Costa Azzurra prima di coinvolgere, probabilmente, il francese Jacques Couëlle per il progetto in Italia). Tuttavia, il porto storico di Saint-Tropez, con le sue case affiancate e uniformi che formano una facciata continua, non ha analogie con Porto Cervo. Anche le costruzioni moderne della zona, come il Golf Club di Pierre Chareau o la Villa E1027 di Eileen Gray, rappresentavano piuttosto un’opposizione alla Costa Smeralda. L’architetto probabilmente più influente per l’aristocrazia europea, che si riuniva sulla Costa Azzurra negli anni ’50, era Barry Dierks. Le sue opere, come Villa Trident, tematizzavano l’integrazione nel paesaggio topografico della costa, ma si differenziavano da Porto Cervo per l’uso di forme cubiche e il colore bianco brillante.

Un modello contemporaneo per il progetto del centro di Porto Cervo potrebbe essere stato, quindi, Castelleras-le-Vieux di Jacques Couëlle. Il resort, progettato con un linguaggio scultoreo e organico, si trova su una collina nell’entroterra di Cannes. Data la composizione del consorzio e la somiglianza formale di Castelleras-le-Vieux con tutte le prime costruzioni della Costa Smeralda, è possibile che questo luogo di villeggiatura sia stato una generale, ma non documentata, fonte di riferimento. Couëlle realizzò il piccolo insediamento negli anni ’50 sulla Costa Azzurra; l’architettura sembra essere influenzata principalmente da Gaudì. Couëlle – insieme al suo allievo Antti Lovag, a Pascal Häusermann e ad altri architetti –, continuò a sviluppare questa forma di architettura organica, cioè “naturale” e in armonia con la morfologia umana, anche dopo aver lavorato alla Costa Smeralda, in progetti come Port de la Galère, a sud-est di Cannes, costruito tra il 1968 e il 1979.

Vietti e Busiri-Vici, invece, attenuarono questo elemento organico nei loro progetti successivi. Vietti, ad esempio, nel 1998 progettò Porto San Rocco, un porto turistico che, a parte il linguaggio delle forme organiche, sembra essere una copia in versione geometrica di Porto Cervo: la Sottopiazza con un porticato a livello del mare e la Soprapiazza, fiancheggiata da edifici terrazzati le cui facciate erano caratterizzate da logge semicircolari su più piani. Busiri-Vici, invece, mantenne negli anni successivi la sua organizzazione planimetrica fondamentale, basata su un nucleo geometrico con margini più morbidi.

Oltre all’architettura organica, una componente importante del centro di Porto Cervo è l’uso della topografia integrata negli edifici stessi (si veda su entrambi i temi anche il Capitolo 2). L’idea che gli edifici formino una topografia al loro interno deriva da un lato da riferimenti rurali e dall’altro riflette lo spirito architettonico del tempo. Ad esempio, Giancarlo De Carlo costruì nel 1963 la “Colonia Enel” sulla costa di Riccione. Questo edificio, situato direttamente sul mare al termine di una densa area costiera, facente parte del distretto turistico di Rimini, presenta somiglianze con il centro di Porto Cervo per impostazione e volumetria. La struttura, con una figura articolata in pianta e sezione, crea un cortile terrazzato orientato con due ali rivolte verso il mare. L’edificio stesso, attraverso scale e terrazze, offre un’architettura percepibile topograficamente. Come per Vietti e gli altri due fondatori del comitato architettonico, anche i riferimenti di De Carlo attingono all’architettura vernacolare. Tuttavia, nell’espressione architettonica, i progetti di De Carlo sono più astratti e possono essere attribuiti al Brutalismo. Allo stesso modo, i progetti topograficamente simili di Aldo van Eyck, nel loro linguaggio formale sono stilisticamente agli antipodi rispetto al centro di Porto Cervo realizzato da Vietti.

1.6. Porto Cervo Centro – Il nucleo saliente

Il primo elemento pubblico di Porto Cervo è il centro progettato da Vietti, un complesso architettonico che include un hotel e una piazza pubblica. Questo rappresenta il modello per lo sviluppo successivo del villaggio principale della Costa Smeralda. Gli spazi pubblici successivi si sono ispirati nella disposizione spaziale e nell’espressione architettonica a questa prima realizzazione.(50)

(50. La denominazione degli spazi pubblici a Porto Cervo non è univoca. Oltre alla piazza del primo centro, composta in realtà da due piazze, esiste dal 1976 una piazza nel più recente Porto Cervo Marina. Come “centro” viene talvolta indicata la piazza di Vietti, talvolta quella del Porto Cervo Marina, o uno dei due porti. Per distinguere i due porti, il primo è spesso chiamato Porto Cervo Vecchio, ma anche qui esistono diverse denominazioni. In alcuni documenti ufficiali è chiamato Molo Est ed è parte della Marina complessiva. Il nuovo porto, invece, è a volte chiamato Porto Cervo Marina Nuova. In alcuni documenti, i due poli sono indicati come Porto Cervo Villaggio e Villaggio Marina.

Dopo aver considerato tutte le combinazioni di nomi e sulla base delle prime denominazioni, questa ricerca utilizza le seguenti definizioni per Porto Cervo:

-

La prima realizzazione di Vietti è chiamata Porto Cervo Centro, con la piazza associata suddivisa in Soprapiazza e Sottopiazza.

-

Il primo porto, adiacente al centro di Vietti, è chiamato Molo Est.

-

Il porto successivo è chiamato Porto Cervo Marina, e la piazza principale con gli edifici circostanti è definita Centro Marina.)

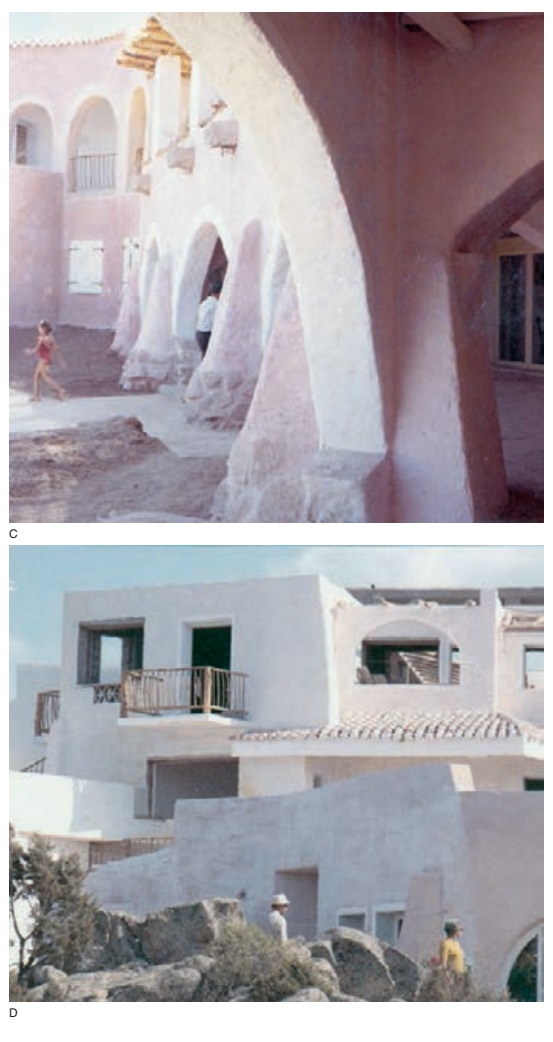

La piazza si trova alla fine di una piccola baia naturale e si apre semicircolarmente verso il mare. Sul lato terra è racchiusa da un complesso di edifici a più ali. A est è affiancata dalla testata dell’hotel Cervo, mentre a sud e a ovest da una lunga ala di case a corte allineate, che al piano terra ospitano negozi e ai piani superiori appartamenti. Come negli hotel Romazzino di Busiri-Vici e Cala di Volpe di Couëlle, anche il nucleo principale di Porto Cervo crea un proprio paesaggio topografico. Inoltre, il complesso architettonico ha una pianta simile a una girandola, dove il volume centrale non è una torre ma un cortile che costituisce il fulcro dell’hotel.

Lo spazio pubblico si sviluppa su due livelli. La parte superiore, la Soprapiazza, è situata su un basamento a un piano tra il livello della strada e quello del mare. La piazza, di forma organica, si estende lungo la costa esistente e misura circa 70 metri di lunghezza e 20 di profondità, dalla balaustra al corpo degli edifici. Sul lato nord-est, verso il mare, si trova la terrazza esterna del ristorante Il Grillo, coperta da una pergola. Dalla piazza si sviluppa un paesaggio terrazzato, con livelli che salgono verso la collina attraverso il corpo degli edifici e scendono verso il mare con piccole terrazze e scale che si integrano organicamente con la geometria della piazza.

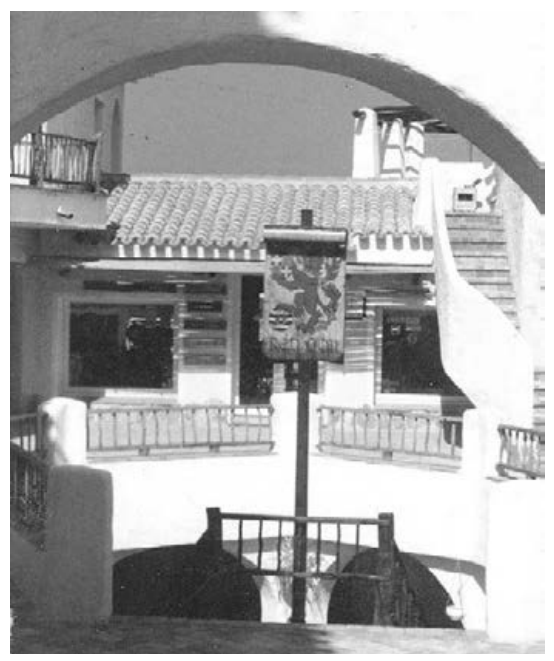

Sotto il complesso architettonico e la Soprapiazza si trova la Sottopiazza, uno spazio coperto e labirintico. Tre scale collegano i due livelli: una sulla piazza, una nel cortile principale dell’ala commerciale e una sotto l’hotel Cervo. Nei primi anni, gli spazi della Sottopiazza ospitavano negozi per le necessità quotidiane e il pub “Red Lion”. Lo spazio principale della Sottopiazza è un porticato arcuato che si affaccia sulla baia e funge anche da base per la Soprapiazza. Questo porticato curvilineo si apre su una piccola spiaggia, dalla quale parte un pontile a Y in legno.(51. Secondo Enzo Satta tra i negozi figuravano un negozio di alimentari, un negozio di articoli per la casa, dove venivano venduti anche i prodotti Cerasarda, e un negozio di accessori elettronici).

Il centro include più spazi pubblici indipendenti: oltre alla Soprapiazza, la strada commerciale lungo l’ala degli edifici e i cortili interni collegati dai portici rappresentano un secondo nucleo centrale. La Sottopiazza, con i negozi, il caffè e il porticato coperto, costituisce una terza zona pubblica autonoma. Questa disposizione multipolare caratterizza non solo il centro, ma anche l’intera struttura della Costa Smeralda.

Il connubio tra paesaggio e architettura

I corpi che si diramano dal cortile quadrato dell’Hotel Cervo ricordano, nella loro forma planimetrica, delle morene allungate. I piani sono composti da spazi morbidi, simili a lastre rocciose. L’espressione formale architettonica deriva, da un lato, dagli elementi rurali sardi e, dall’altro, nella sua espressione e materializzazione, ricorda le ville di Vietti. Tuttavia, nel centro di Porto Cervo, la realizzazione di un’architettura topografica, che si sviluppa su innumerevoli livelli, è più marcata rispetto alle sue residenze private.

Anche la natura è integrata nel progetto: aiuole dalle forme morbide accompagnano i vari livelli. Quelle più basse si trovano a livello della spiaggia, mentre sulla Soprapiazza incorniciano una terrazza sopraelevata. (52. Le aiuole erano presenti dal 1964, ma inizialmente in parte a livello del suolo). Negli anni ’70, tutte le aiuole furono completate con muretti bassi.Lungo la strada commerciale, invece, sono distribuite in punti strategici, spesso in prossimità delle pareti degli edifici. Numerosi porticati con robuste colonne rinforzate e basi in granito creano una connessione fluida con il paesaggio circostante.

Le travi in legno non levigato sono presenti in tutto il centro: sono utilizzate per i parapetti, per le pergole sulle terrazze e come elementi decorativi sotto i soffitti, contribuendo a creare un’atmosfera calda e naturale. Per integrare ulteriormente gli edifici nel paesaggio sardo, Vietti non si è limitato al bianco delle sue prime ville, ma ha scelto anche tonalità rosa e marroni per alcune facciate. Questa colorazione si ritrova anche nelle costruzioni contemporanee di Sa Conca di Busiri-Vici e Cala di Volpe di Couëlle.

Come per le ville di Vietti, anche nel centro di Porto Cervo la tecnologia è stata il più possibile nascosta. Tutti i cavi sono stati inglobati nelle pareti e spesso sono state create nicchie intonacate per nascondere anche le luci. Le superfici pubblicitarie all’esterno delle vetrine erano vietate. Così, è stato creato un luogo che, per il visitatore, non è facilmente inquadrabile né temporalmente né architettonicamente.

A. Il piano del 1964 del centro di Porto Cervo, con l’Hotel Cervo, le ali adiacenti con negozi e appartamenti, e la Soprapiazza. (Archivio Enzo Satta)

B. Il cantiere del centro di Porto Cervo visto dalla strada interna. Foto probabilmente del 1963. (Gerlat 2006, fig. 20)

C. Il centro visto dal lato costiero durante la fase di completamento, probabilmente nel 1963. (Gerlat 2006, fig. 22)

D. Una vista aerea del centro di Porto Cervo nel 1979. L’Hotel Cervo si trova in alto nell’immagine. La piazza e gli edifici adiacenti seguono la linea costiera preesistente. All’estrema destra dell’immagine si vede la seconda ala, anch’essa progettata da Vietti ma costruita solo nel 1979. (Costa Smeralda Magazine, 1980)

A. La terrazza di Il Grill, coperta da una pergola. Foto probabilmente del 1964. (Archivio Enzo Satta)

B. Il centro poco dopo il completamento. L’arcata a volte della Sottopiazza forma la base della Soprapiazza. A sinistra nell’immagine, il promontorio roccioso costiero che ha dato forma alla struttura verso il mare. Foto probabilmente del 1964. (Archivio Enzo Satta)

C. Il portico col negozio di Cerasarda, gli accessi alle ulteriori aree della Sottopiazza e il collegamento diretto alla spiaggia costituiva uno spazio pubblico centrale a sé stante. Foto probabilmente del 1964. (Archivio Enzo Satta)

D. Il lato nord-est del centro di Porto Cervo. La salita alla Soprapiazza avviene tramite una scala incastonata tra l’architettura e le rocce esistenti. Foto probabilmente del 1964. (Archivio Enzo Satta)

A. Legni non lavorati accompagnano l’architettura di Porto Cervo su tutti i livelli. Foto scattata tra il 1964 e il 1966. (Archivio Enzo Satta)

B. Il cortile dell’Hotel Cervo. Foto scattata tra il 1964 e il 1966. (Archivio Enzo Satta)

A. Un collegamento tra i due livelli della piazza si trova nel cortile più grande. Nei primi anni, l’insegna del pub Red Lion spuntava dalla Sottopiazza verso l’alto. Foto scattata tra il 1964 e il 1966. (Archivio Enzo Satta)

A. La Soprapiazza, che degrada lateralmente verso il basso, con lampade integrate. Foto probabilmente del 1964. (Archivio Enzo Satta)

B. Le aiuole sono state integrate nell’architettura e accompagnano i visitatori su tutti i livelli. Qui una vista della Soprapiazza. Foto probabilmente del 1964. (Archivio Enzo Satta)

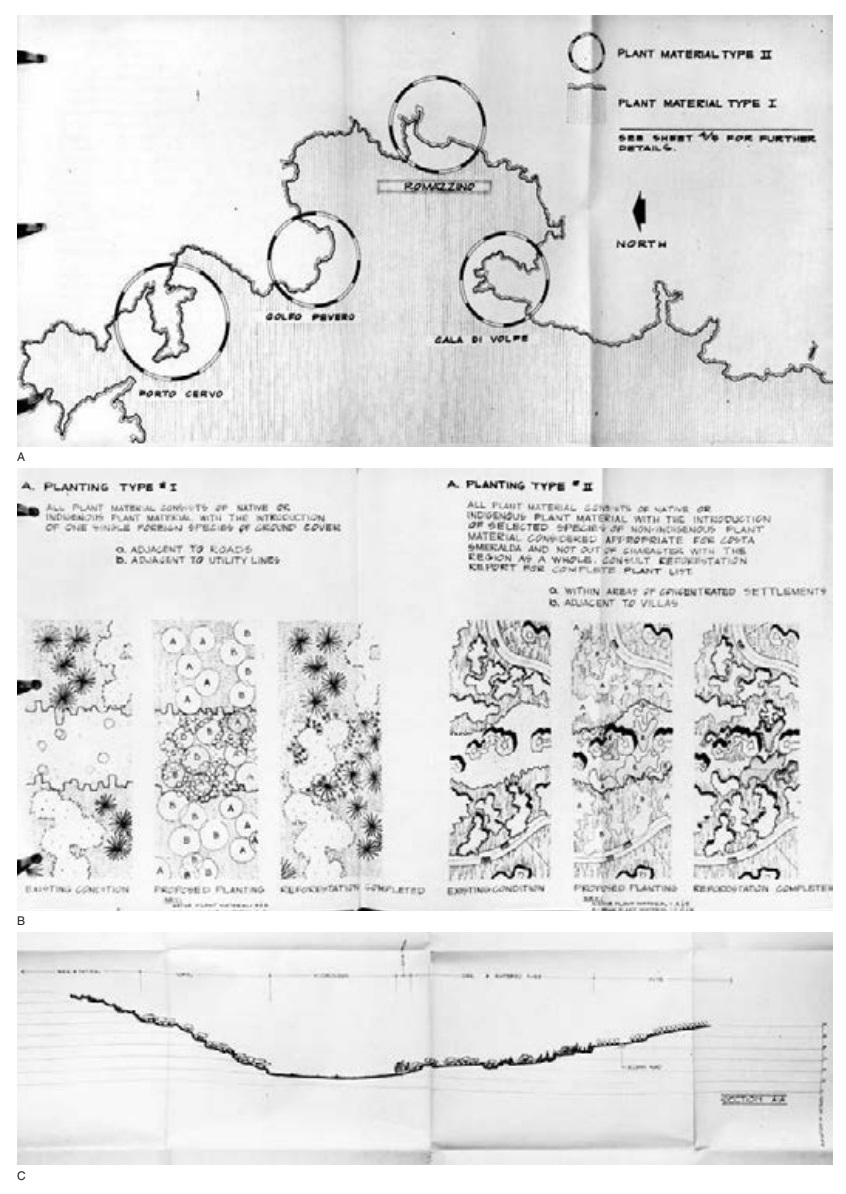

2. 1969-1983 – IL MASTERPLAN DI SDDA

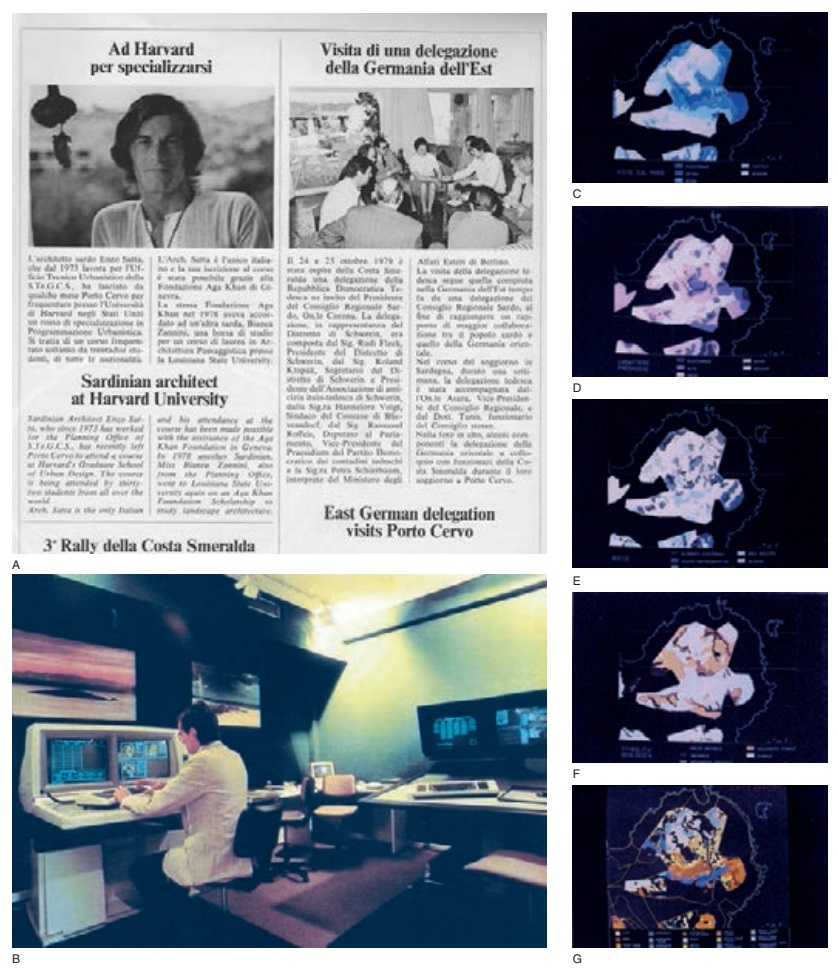

Come già accennato, dopo i primi anni divenne chiaro che la pianificazione generale della Costa Smeralda necessitava di una revisione. La progettazione stava iniziando a divergere, principalmente a causa della vastità del territorio e del principio di adesione aperta del Consorzio. Inoltre, l’organizzazione urbanistica di base e il coordinamento tra i diversi progettisti furono fattori che resero la situazione più complessa. L’Aga Khan trasse le dovute conclusioni dalle difficoltà emerse nei primi anni e, nel 1967, coinvolse gli urbanisti e paesaggisti della società statunitense SDDA per integrare e armonizzare il progetto della Costa Smeralda al fine di darle una struttura complessiva coerente.

SDDA, allora come oggi, era una società che combinava la pianificazione paesaggistica classica con l’integrazione di aspetti economici e relazioni politiche. (54. SDDA è l’abbreviazione degli architetti paesaggisti Sasaki, Dawson, De May e infine A sta per Associates. Vedi anche il capitolo 1). Con sede principale a Watertown, Massachusetts, SDDA era stata fondata da Hideo Sasaki, professore di architettura del paesaggio ad Harvard dal 1953. Sasaki collaborò con architetti come Josep Lluis Sert, SOM, I.M. Pei e Eero Saarinen. L’Aga Khan conosceva Morgan Wheelock, un collaboratore di SDDA, dai suoi studi a Boston, dove Wheelock era stato coinquilino di suo fratello Amyn Khan. Wheelock fu nominato responsabile del progetto SDDA per la Costa Smeralda e divenne il punto di riferimento per le comunicazioni con l’Aga Khan. (51. Enzo Satta ipotizza che il responsabile del progetto Morgan Wheelock fosse coinvolto come consulente alla Costa Smeralda già dal 1961. Questa supposizione sembra plausibile per via delle connessioni personali, ma non esistono documentazioni a riguardo. In ogni caso, fin dall’inizio l’attenzione era focalizzata sulla pianificazione paesaggistica).

Gli urbanisti di SDDA avevano il compito di sviluppare un Masterplan rivisto, che fosse vincolante per tutti i membri del comitato architettonico. SDDA lavorò alla Costa Smeralda per oltre un decennio, aprendo un ufficio locale per collaborare più efficacemente con il comitato.

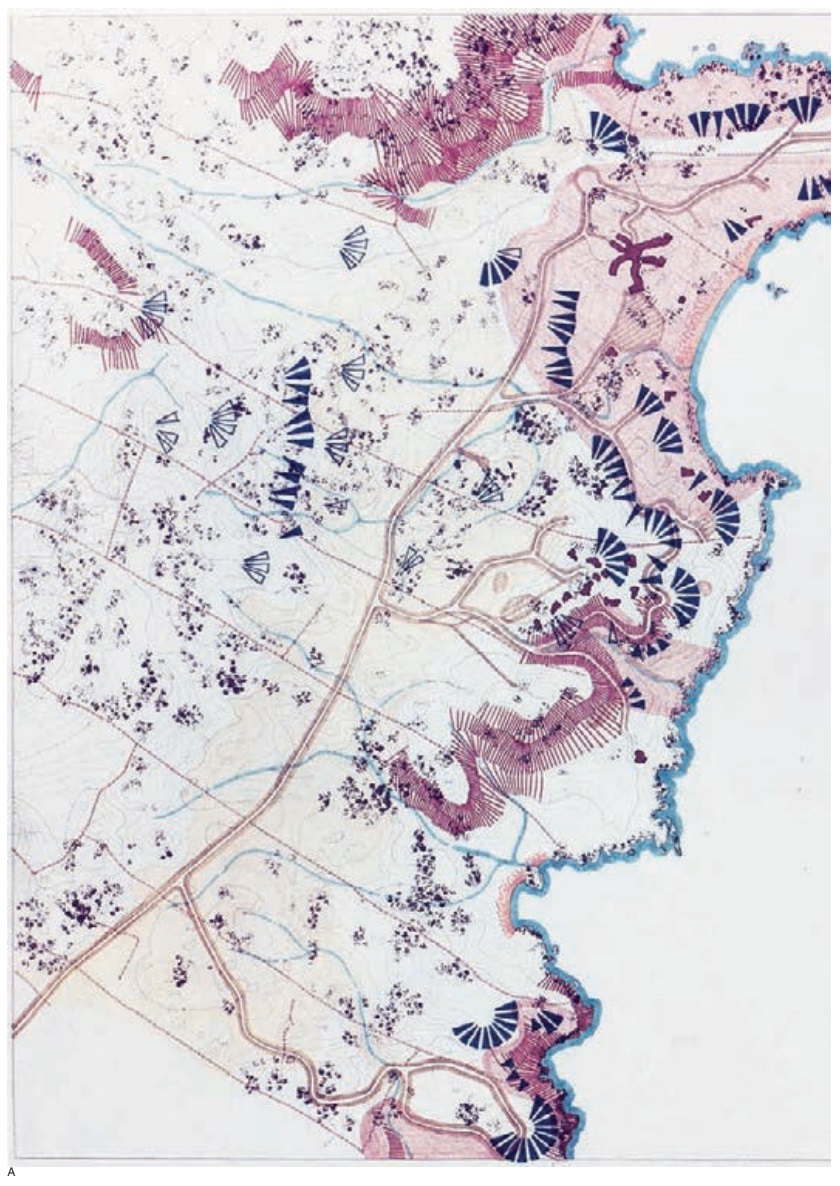

Il primo sopralluogo di SDDA alla Costa Smeralda avvenne nel 1967. In quell’occasione, redassero un rapporto preliminare sulle problematiche riscontrate. Utilizzando le mappe topografiche fornite dall’ufficio Bianchi, gli urbanisti analizzarono gli elementi naturali dell’area. Le loro analisi principali si basavano su quattro temi:

- Descrizione generale del territorio e identificazione delle potenzialità per il committente.

- Analisi della morfologia, geologia e topografia con focus sul loro potenziale specifico.

- Studio della qualità visiva e paesaggistica delle diverse aree.

- Inventario della vegetazione e delle risorse idriche, con eventuali proposte di miglioramento. (57. Per un’analisi completa di SDDA, vedi Cappai 2014, pp. 208-229).

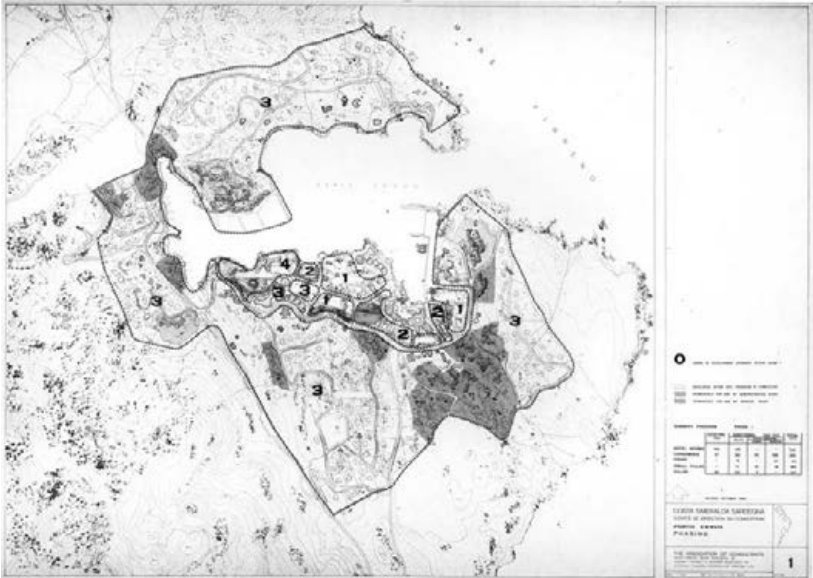

Quasi due anni dopo il primo sopralluogo, nel 1969 SDDA presentò un esaustivo rapporto intermedio e un Masterplan (Piano generale) che assemblava le diverse parti del territorio, fino ad allora considerate separatamente, in un insieme coerente. (58. Nel loro rapporto del 1969 emerge che alcuni membri del primo comitato di progettazione si erano consolidati, mentre altri non erano più menzionati. I piani utili per lo sviluppo provenivano da Raimond Martin e Luigi Vietti. Al contrario, i piani di Michele Busiri-Vici erano considerati critici, e Jacques Couëlle era ridotto a una nota marginale: il suo tempo alla Costa Smeralda era già finito e il figlio aveva assunto il suo ruolo).

Anche per la Costa Smeralda i quattro temi sopra citati costituirono la struttura della loro pianificazione, ampliata con considerazioni economiche e urbanistiche. Per questo, diversi esperti furono coinvolti nello sviluppo del piano. (59. SDDA menziona nel suo rapporto il contributo di analisti di mercato, pianificatori regionali, pianificatori territoriali, architetti paesaggisti, architetti e ingegneri).

Dal 1967, SDDA effettuò visite regolari alla Costa Smeralda per valutare le condizioni sul posto. Durante questo periodo avviarono consultazioni preliminari con politici sardi e rappresentanti nazionali della Cassa del Mezzogiorno. Inoltre, elaborarono analisi finanziarie sulle attività turistiche esistenti e previste. Alla fine, svilupparono una strategia di utilizzo del suolo che fosse finanziariamente e organizzativamente realizzabile. (60. Per le analisi finanziarie si collaborò con la società Economics Research Associates di Los Angeles e Washington, D.C. Questa effettuò studi sulle tendenze turistiche e analizzò le strutture di resort comparabili per sviluppare una strategia di marketing per la Costa Smeralda).

I professionisti di SDDA non stravolsero le idee iniziali già elaborate, ma le affinarono e produssero piani più dettagliati, adottando un approccio coerente per tutte le sotto-aree. L’obiettivo era mantenere un linguaggio unificato nella progettazione urbanistica, garantendo coerenza tra paesaggio, infrastrutture, spazi pubblici, percorsi e posizionamento degli edifici nei vari lotti. Questo approccio fornì strumenti di pianificazione più efficaci per soddisfare le priorità dell’Aga Khan.

Furono stabilite regole precise: si decise dove era consentito costruire e si definì che le nuove edificazioni si sarebbero concentrate principalmente attorno ai quattro centri principali, limitando la costruzione nelle aree intermedie. Il Masterplan di SDDA prevedeva sia una guida per lo sviluppo del territorio nei successivi vent’anni, sia una visione per un possibile assetto futuro senza limiti temporali.

Condizione di fondo: efficienza economica

I pianificatori di SDDA stabilirono fin dall’inizio della loro analisi interna due condizioni quadro fondamentali: la necessità di garantire la redditività del progetto e la valorizzazione delle qualità paesaggistiche. Scrissero che il Consorzio dell’Aga Khan richiedeva la strategia di sviluppo più redditizia per il resort. (61. Il rapporto interno in possesso di questa ricerca è indirizzato da Morgan Wheelock all’Aga Khan. Anche nei resoconti di Riccardi, l’Aga Khan emerge come una figura di leadership pressoché solitaria. Tutto indica che guidasse la pianificazione generale e si confrontasse con gli altri membri del consorzio per i contenuti).

Tuttavia, ciò doveva essere ottenuto senza compromettere le qualità del paesaggio. Questo approccio comportava dei compromessi, ma nei casi di dubbio si dava priorità alla conservazione del paesaggio.

Dal punto di vista economico, il progetto era già considerato un successo: le vendite di terreni e ville costruite, così come le prenotazioni degli hotel, avevano raggiunto il massimo livello possibile. (63. Questa è l’affermazione di SDDA nello studio interno Design and Planning Summary, Vol. I, 1969, Introduzione. I media internazionali valutavano diversamente la situazione: nel 1966, il Der Spiegel scrisse che delle 8000 parcelle solo 100 erano state vendute. Tuttavia, probabilmente il consorzio era soddisfatto delle vendite, poiché la pianificazione delle prime due fasi era a lungo termine e copriva i successivi 20 anni. Non è possibile giungere a una conclusione definitiva. Vedi anche: Italia. Crimini. L’invidia dei pastori 1966).

Le dimensioni del progetto possono essere illustrate dal piano per le stanze d’albergo: SDDA propose di ampliare le 355 camere esistenti nel 1968 a oltre 2000 entro il 1975.

Il progetto Costa Smeralda fu concepito per integrarsi con l’economia sarda. Porto Cervo, in particolare, fu pianificato come una parte integrante dell’economia locale. Fin dall’inizio furono fondate diverse imprese che avrebbero operato principalmente per la Costa Smeralda, come la Cerasarda. SDDA analizzò le imprese esistenti, fornendo raccomandazioni per ottimizzazioni e nuove fondazioni.

Probabilmente, prima dell’ingresso degli urbanisti paesaggistici, non era stata condotta un’analisi di mercato completa. Le aziende e le strutture venivano create progressivamente in base alle necessità immediate. Nel 1968, SDDA rilevò che in tutte le aree del progetto esistevano già grandi ville, per un totale di 40 solo nella zona di Porto Cervo. Inoltre, per i turisti orientati a un contesto urbano, furono costruiti i primi appartamenti a Porto Cervo. Gli hotel a cinque stelle esistenti (quattro in totale) erano già operativi. Secondo SDDA, mancavano tuttavia edifici meno esclusivi, come case più piccole e complessi di appartamenti, da costruire rapidamente per garantire la sostenibilità economica del progetto. (66. I documenti interni descritti da SDDA mostrano che erano state pianificate anche case per turisti con redditi più bassi. Questo si rifletteva anche nella comunicazione esterna: nei servizi televisivi dell’epoca, l’Aga Khan menzionava l’intenzione di costruire ville meno costose e lussuose).

Prevedevano una crescita continua del mercato turistico, con una crescente quota destinata al turismo balneare e insulare, come quello della Costa Smeralda. Rispetto ad altri resort mediterranei, la Costa Smeralda aveva il territorio e le strutture necessarie per competere vantaggiosamente a livello internazionale. Ciononostante, SDDA sottolineò che per sfruttare appieno questo potenziale era essenziale estendere la breve stagione turistica di due mesi. Questo portò il Consorzio a organizzare eventi come i rally primaverili e le regate autunnali. (67. L’estensione della stagione turistica era economicamente necessaria per ampliare il bacino di utenza del resort e incrementare le vendite. Cfr. Design and Planning Summary, Vol. I, 1969, p. B-5.)

Entro il 1969, la popolazione della Costa Smeralda era composta principalmente da proprietari di ville e ospiti degli hotel a cinque stelle. SDDA raccomandò di mantenere queste categorie come parte fondamentale del mercato, ma suggerì di rendere la località accessibile anche a visitatori temporanei di fascia economica inferiore. Furono proposti nuovi hotel e ville a prezzi più contenuti, oltre al miglioramento dei collegamenti aerei e marittimi. A lungo termine, si consigliava di rafforzare la promozione esterna, pubblicizzando solo ciò che sarebbe stato realmente disponibile nella stagione in corso o in quella successiva. (69).

(69. Ecco una sintesi di tutte le aziende e società che, secondo le informazioni attuali, sono state fondate per la Costa Smeralda. I numeri e le informazioni riguardano, salvo diversa indicazione, il periodo compreso tra il 1995 e il 1997 e sono tratte dalla seguente brochure: Il Bilancio sociale dell’impresa Costa Smeralda 1997.

Agrisarda: La società è stata costituita con l’obiettivo di preservare l’equilibrio ecologico e proteggere la vegetazione naturale della Costa Smeralda. Su richiesta, si occupava della progettazione e manutenzione dei giardini. Nel 1979, l’azienda è stata incorporata nel Servizio Ambiente Costa Smeralda, che esiste ancora oggi e ha assunto ulteriori compiti come la manutenzione e la gestione delle infrastrutture: condutture, fognature, impianti di depurazione, illuminazione, parcheggi, spiagge e pulizia delle strade. Successivamente, ha assunto anche le funzioni dei vigili del fuoco. Nel 1995, il Servizio Ambiente Costa Smeralda aveva un fatturato di 5 miliardi di lire e 79 dipendenti.

Alimentaria Sarda: L’azienda si occupava della produzione e vendita di prodotti alimentari sardi. I supermercati contribuivano a introdurre i prodotti sardi nel circuito della Costa Smeralda. I negozi di alimentari esistono ancora oggi e hanno sede a Olbia. Nel 1978 c’erano tre supermercati di Alimentaria Sarda, situati a Porto Cervo, Porto Cervo Marina e Abbiadori. Nel 1990, i supermercati erano sei.

Alisarda: Alisarda è stata la prima compagnia aerea nazionale finanziata esclusivamente da privati. La sede principale era presso l’aeroporto «Olbia-Costa Smeralda». Fondata nel 1963, insieme ai primi edifici della Costa Smeralda, aveva trasformato una vecchia pista di ghiaia vicino a Olbia, utilizzata dai nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale. Alisarda divenne la più importante compagnia aerea privata in Italia e un datore di lavoro rilevante in Sardegna. Oggi si chiama «Meridiana SPA». Nel 1995, la flotta ha trasportato 2.500.000 passeggeri, di cui 1.250.000 da e verso la Sardegna. I ricavi del 1995 ammontavano a 512 miliardi di lire, con 1.450 dipendenti, di cui 1.060 in Sardegna.

Biancasarda: Questa azienda forniva e lavava biancheria. Fondata dall’Aga Khan insieme a due imprenditori francesi, non serviva solo gli hotel della Costa Smeralda, ma anche l’intera Gallura, prevedendo una crescita costante del settore turistico. Tuttavia, a causa di rapporti commerciali non ideali tra i soci, l’Aga Khan vendette l’azienda a imprenditori di Olbia.

Cantieri Costa Smeralda: L’azienda si occupava della manutenzione, riparazione e ristrutturazione del porto. Nel 1995, i ricavi erano di 9 miliardi di lire, con 80 dipendenti.

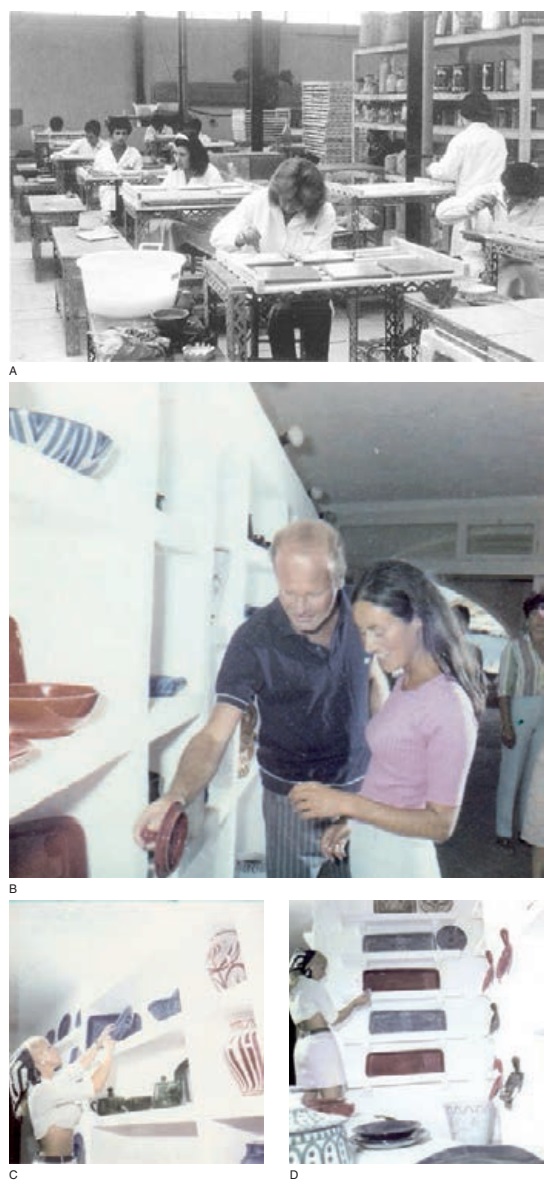

Cerasarda SPA: Fondata per fornire piastrelle di ceramica per la costruzione e l’arredamento della Costa Smeralda, l’azienda ha colmato una lacuna nell’artigianato sardo. La manifattura fu costruita alla periferia di Olbia. Nel 1995, i ricavi erano di 5,7 miliardi di lire, con 52 dipendenti.

Costa Smeralda Hotels: Fondata nel 1964 con 25 dipendenti, gestiva strutture alberghiere di lusso come il Cala di Volpe, il Romazzino, il Pitrizza e il Cervo. Nel 1995, CIGA Hotels Italia SPA (successore di Costa Smeralda Hotels) registrava ricavi di 62,5 miliardi di lire e impiegava 849 persone.

Geasar SPA: Questa società gestiva l’aeroporto di Olbia-Costa Smeralda e i relativi servizi. Nel 1995, aveva ricavi di 6,5 miliardi di lire e 42 dipendenti.

Grasseto: Sebbene non fosse direttamente fondata dal Consorzio, fu fondamentale per il progetto. Grasseto, azienda di costruzioni romana, costruì edifici con subappaltatori sardi.

Immobiliare Costa Smeralda: Gestiva le vendite immobiliari del Consorzio, occupandosi anche di locazioni e rivendite.

Consorzio Costa Smeralda: Fondato nel 1962, coordinava lo sviluppo armonioso della zona. Nel 1997 contava 3.200 membri.

Marinasarda: Gestiva il porto turistico di Porto Cervo, con ricavi di 10 miliardi di lire e 81 dipendenti nel 1995.

Pevero Golf Club: Gestiva il famoso campo da golf progettato da Robert Trent Jones. Nel 1995, i ricavi erano di 3,1 miliardi di lire, con 38 dipendenti.

STEGCS: Responsabile della progettazione e realizzazione delle infrastrutture tecniche, come camminamenti e moli.

Servizio Antincendio: Inizialmente un servizio antincendio privato, in seguito integrato nel Servizio Protezione Ambiente Costa Smeralda SRL.

Servizi Idrici Costa Smeralda: Gestiva un acquedotto di 72 km che forniva annualmente 1.700.000 m³ d’acqua.

Servizi Medici Costa Smeralda: Centro medico inaugurato nel 1980, finanziato da eventi di beneficenza, con un fatturato di 480 milioni di lire nel 1995.

Servizi Vigilanza Costa Smeralda: Garantiva la sicurezza dell’area e dei singoli edifici. Nel 1995, aveva ricavi di 2,9 miliardi di lire, con 62 dipendenti.

Yacht Club Costa Smeralda: Promuoveva la vela e organizzava eventi come il Sardinia Cup. Nel 1997 contava 7 dipendenti.

A. Il centro di produzione Cerasarda nasce alla periferia di Olbia, dove esiste ancora oggi. Ecco una foto del 1963, quando le prime ceramiche dipinte a mano furono create dalle mani dei neo-qualificati sardi. (Gerlat 2006, fig. 30)

B – D. Esempi di prodotti Cerasarda presso la sede commerciale di Porto Cervo. Il piccolo negozio era situato nel porticato del Sottopiazza. Foto del 1966, fotografo Josué Ito. (Archivio Enzo Satta)

2.1. Piani per fasi

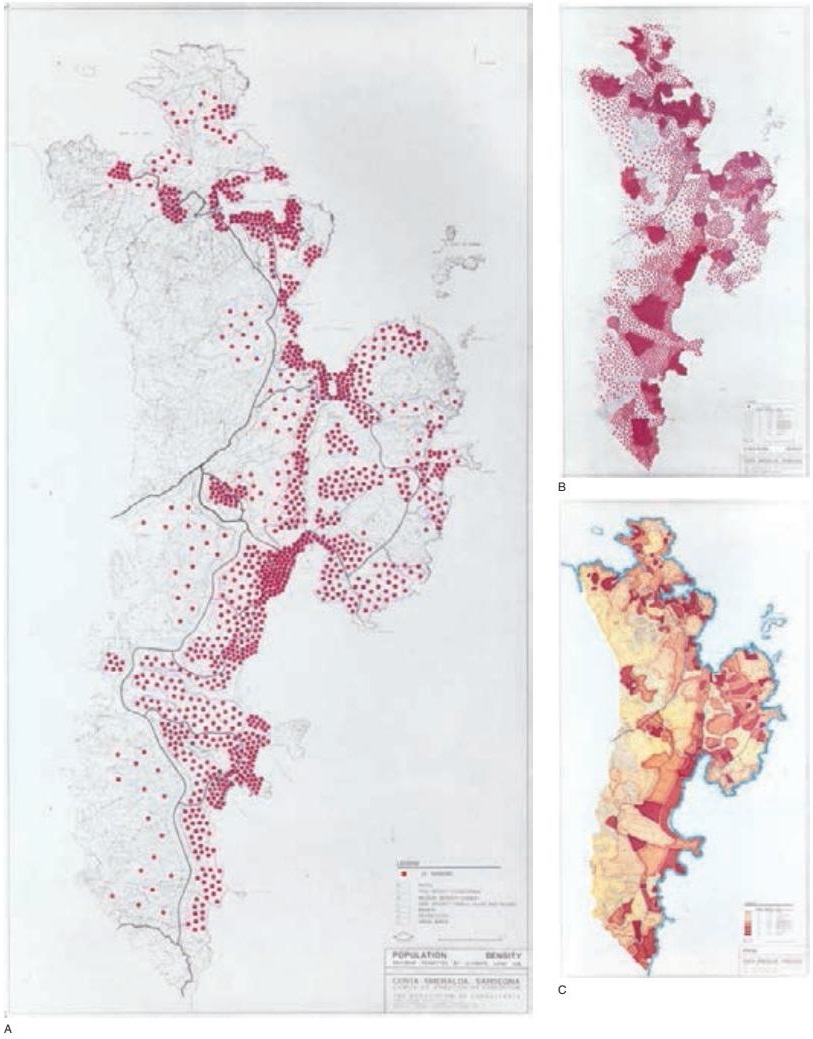

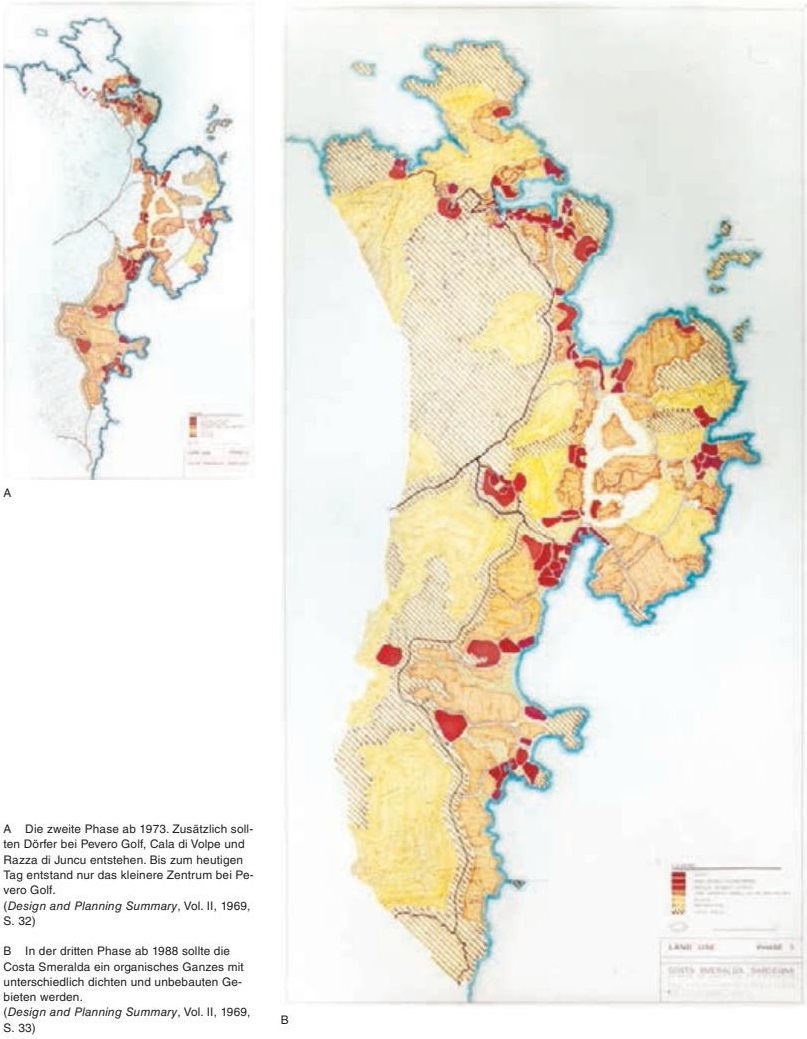

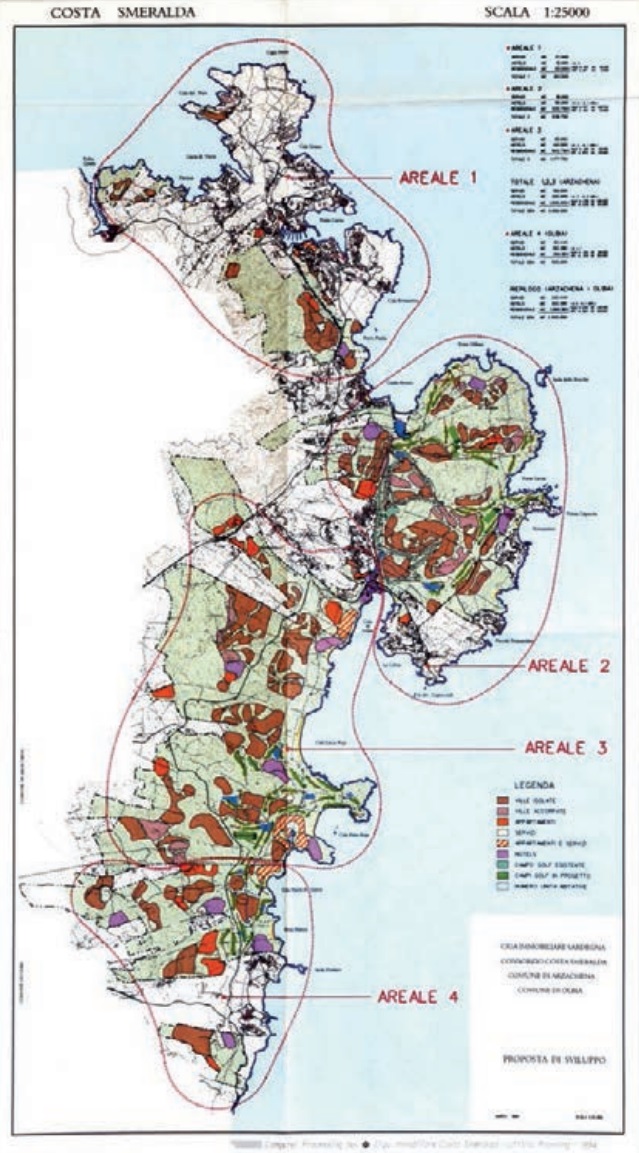

Il Masterplan del 1969 di SDDA prevedeva tre fasi di sviluppo. La prima fase copriva cinque anni, la seconda quindici anni, seguita da una terza fase finale senza limiti temporali definiti.

Nuove Aree

I piani fase si basavano su una nuova articolazione di aree creata da SDDA nel 1968, in risposta alle normative introdotte dalla Sardegna per limitare la densità edificatoria. SDDA adattò i propri piani a queste linee guida, sfruttandole come uno strumento vincolante anche all’interno del Consorzio. Il concept principale rimase quello di un resort costituito da diversi “villaggi”, organizzati intorno ai centri di Pitrizza, Porto Cervo, Romazzino e Cala di Volpe.

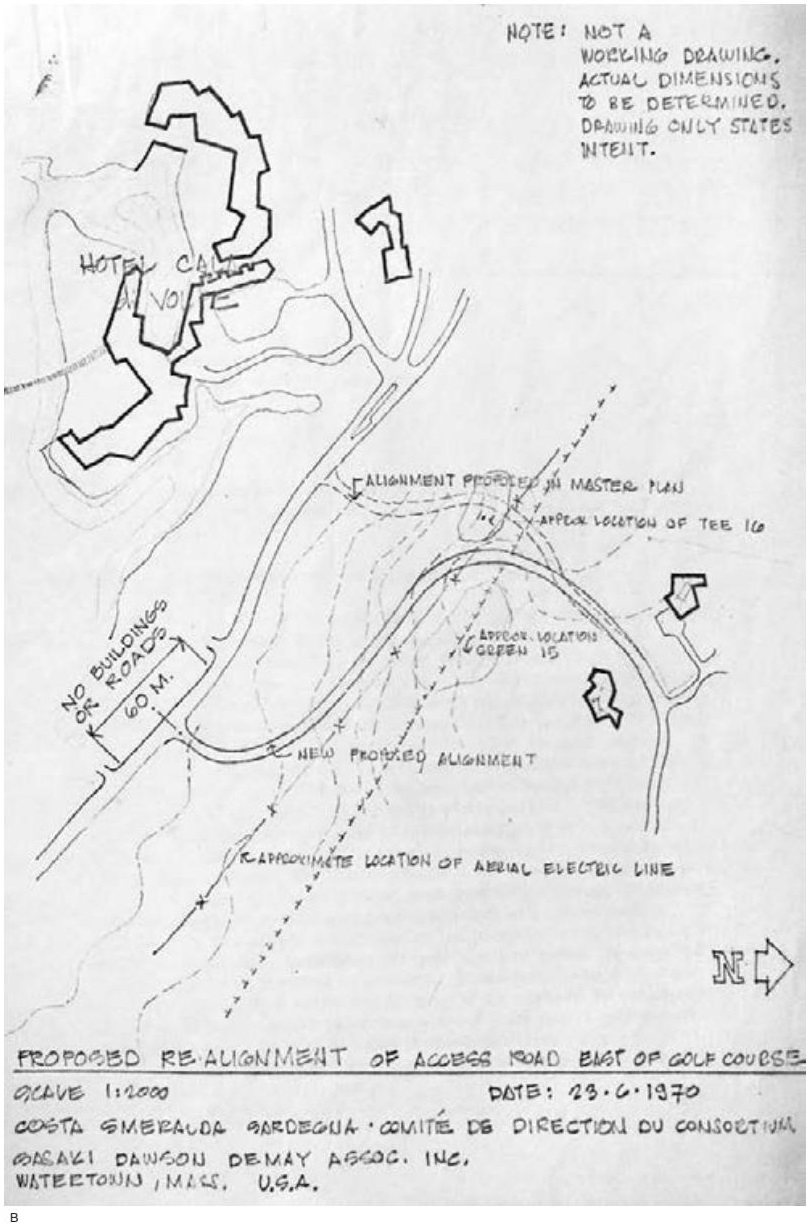

La nuova predisposizione delle zone seguiva la topografia collinare del territorio, abbandonando le suddivisioni lineari utilizzate dai pastori locali, pur integrando in alcuni casi brevi tratti dei vecchi muretti a secco. SDDA pianificò aree di maggiore densità edilizia lungo la costa, rispettando comunque la densità massima consentita dalle normative, pur senza mai prevedere di sfruttarla completamente. Lungo la costa, la raccomandazione di non edificare nella zona costiera con la massima densità in nessun caso e in nessun momento è sottolineata due volte.

SDDA presentò due mappe per illustrare la densità effettiva desiderata: una con la densità ufficialmente permessa, già ridotta dalle normative del 1968, e una seconda con la densità mirata, che la Costa Smeralda avrebbe raggiunto al completamento delle tre fasi di pianificazione. Questa densità corrispondeva anche al masterplan previsto per la terza fase.

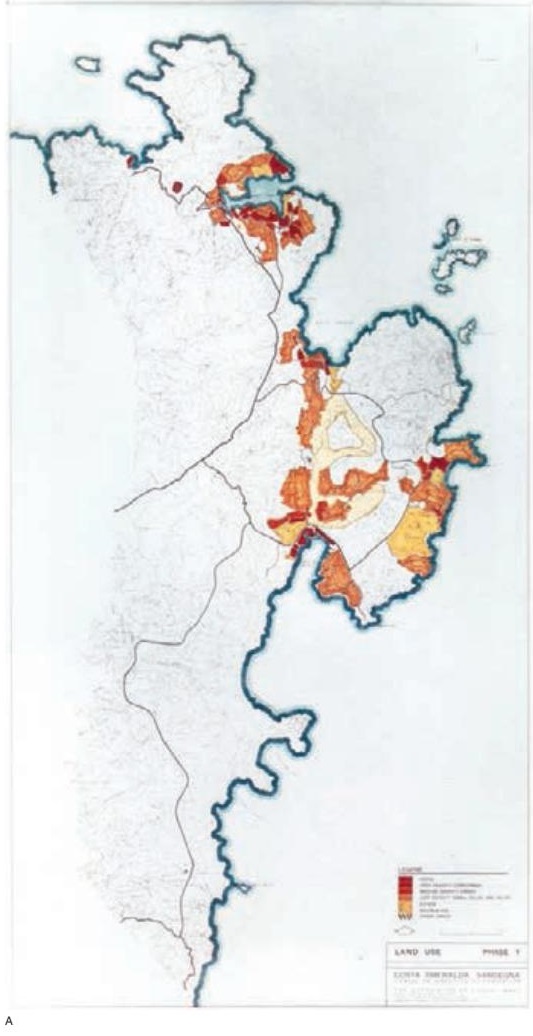

Prima Fase 1968-1973

Nella prima fase di sviluppo iniziò una gestione concreta delle costruzioni e furono pianificate le infrastrutture e i collegamenti. In un primo momento si trattò di riorganizzare il quadro frammentario della distribuzione edilizia esistente. Si decise di densificare i centri intorno a Porto Cervo, Romazzino e Cala di Volpe e di sviluppare l’area ancora non edificata di Pevero Golf. I quattro centri indipendenti dovevano essere messi in relazione tra loro. Dal piano quinquennale emergeva l’immagine finale desiderata: le costruzioni si sarebbero integrate in un insediamento quasi continuo, organizzato organicamente attorno ai centri, con un diradamento tra di essi.

La prima fase includeva anche modifiche generali ai volumi edilizi previsti: lungo la costa l’altezza delle costruzioni doveva essere ridotta per migliorare la vista sul mare, mentre nei centri, come il porto di Porto Cervo, erano previste costruzioni più alte con appartamenti di proprietà. Porto Cervo veniva definito come il cuore della Costa Smeralda, il principale insediamento di una catena poco densa. Qui si prevedeva la costruzione di negozi, un cinema, nightclub, campi da tennis, piscine e edifici di servizio, oltre ad ulteriori edifici per le vacanze.