LA COSTA NORD-ORIENTALE DELLA GALLURA

DA LAVEZZI A MOLARA

di PIETRO TAMPONI ⇒

tratto da:

P. TAMPONI, SILLOGE EPIGRAFICA OLBIENSE

Con prefazione di Teodoro Mommsen

e appendice di Ettore Pais

NOTA. Titolo originale del saggio: La Costa orientale sarda (Da Lavezzi a Molara)

I titoli dei capitoli e dei paragrafi e il relativo Indice sono stati predisposti da Gallura Tour per una più ordinata e facile lettura.

LAVEZZI

Il poeta latino Silio Italico, nei suoi versi immortali, lasciò scritto che la costa orientale di Sardegna guarda l’Italia con volto torrido e sassoso, tenendo largamente agitati i suoi scogli. E l’immagine è fedelmente ritratta; poichè nessun altro litorale della nostra isola erge come questo la fronte inesorabile, sfidatrice delle bufere che tanto frequentemente si scatenano dal golfo Leone. Il punto più spaventevole temuto dai naviganti, e d’onde comincia il litorale, sono le bocche di Bonifacio. Quivi le sporgenze che s’insinuano come lingue di fuoco nel mare, i massi rocciosi di mille forme, le buie spelonche scavate da tempo immemorabile, sono testimonî della lotta degli elementi. L’abbagliante volume delle acque, nel delirio che lo invade, spumeggia e sibila fra le torture d’un ribollimento perenne, e infrange le rupi che, logore ed abbattute dai terribili urti, lasciano intravedere spaventosi crepacci.

Punti avanzati dirimpetto allo stretto sono gli Sparagi, Santa Maria e Budelli, formanti il gruppo delle antiche isolette Cunicularie, e poi Razzoli e Lavezzi.

Quest’isolotto ricorda il naufragio della Semillante comandata dal capitano Juyan, la quale diretta in Crimea con truppe e munizioni, calò a fondo nello stretto di Bonifacio il 15 febbraio 1855. Un giorno dopo il mare, nella grandezza selvaggia della sua collera, riversò sulla spiaggia di Lavezzi i cadaveri di molti annegati, con rottami d’alberi, strappi di vele, e frammenti di cordaggi. In tal modo Lavezzi diventò un camposanto, in cui l’impeto della bufera evoca, di quando in quando, i singulti d’agonia di tanti infelici che la rabida fame del mare trascinò nei suoi gorghi. Diverse croci dai marinai francesi erette in memoria dei camerati, indicano il luogo dell’orribile catastrofe.

CAPO TESTA – SANTA REPARATA

D’incontro, nella spiaggia sarda, s’estende una fuga vertiginosa di scogli dai picchi accuminati, e di burroni profondi, attorno ai quali il mare mugghia impaziente, accrescendone la piacevole orridezza; più lungi, con dolce e curvo disegno, e coloriti d’un verde cupo, monti, poggi e colline che, degradando a poco a poco, vanno a congiungersi con la pianura.

È là, diciotto secoli or sono, che s’addormentò nell’eternità, col riso dei suoi venti aprili sul labbro, Cornelia Tibulesia figlia di Amaranio; è là che sorgeva l’antica Tibula, le cui rovine, inondate dai torrenti di luce che il sole le invia, son piene di vita in mezzo alla sua stessa morta solitudine.

Vicino a quelle reliquie dell’età romana, si eleva sopra un’eminenza rupestre il medioevale castello di Santa Reparata, tante volte conteso, vinto e perduto, tante volte bagnato di sangue, ed ora abbandonato alla superstizione dei fantasmi e all’opera distruttrice del tempo. Più avanti è Cala Falsa, così memorabile per esservi sbarcato nel 1671 lo sventurato marchese di Cea, il quale accusato di aver intinto nell’assassinio del vicerè Camerassa, fu da falso amico consegnato alla giustizia per esser multato nel capo.

TRA SANTA TERESA E PALAU

Lasciati il Monte Bandiera e il Capo Falcone, i quali da una parte incorniciano il lontano panorama, e dall’altra stanno come barriere contro l’impeto dei flutti, si presentano nuove vedute: e tratti di pianure ondulate, ricoperte da piante silvestri, e colli petrosi, ed alti picchi che servono di appendici a selvose e più alte montagne. E il litorale continua a prolungarsi con varie anfrattuosità e varî scogli e isolotti, fra i quali è da notarsi il Paganetto, così famoso per tristi ricordanze; perchè contro esso si squarciarono i fianchi di tanti sbattuti navigli, si aggrapparono tanti naufraghi, mentre gli urli disperati di soccorso andavan perduti fra i sibili dei venti. Una Anfitride inglese ridotta in frantumi fu l’ultima vittima di quel granito maledetto.

Di lontano, perduta in una sfumatura cenerognola, si vede l’insenatura di Liscia, e poi la rada del Palau, trascelta ai primi di questo secolo dalla flotta inglese capitanata da Nelson, come stazione per sopravvedere al Mediterraneo ed impedire nuovi tentativi della Francia contro l’Egitto.

LA MADDALENA E CAPRERA

Inglesi e Maddalenini

Inglesi a La Maddalena

Rimpetto a questo paesaggio del litorale, l’isola di Maddalena si offre allo sguardo con un complesso di scene pittoresche e variate, con un laberinto di piccole vallate, di monti, di picchi, di altipiani, di precipizi. Oltrepassata Cala Francese e l’attigua punta di Balbiano, si scorge un vasto e bel casamento, edificato sulle rovine di uno più antico, e una volta appartenente all’inglese Webber, che ne fece un luogo di ricreazione e di ritiro.

Piantato arditamente sul ciglio d’un monte a picco, come l’aquila dall’alto del suo nido selvaggio, esso domina da un lato tutta l’ampiezza dell’orizzonte, avendo ai fianchi e di dietro, a guisa di contrafforti, dei risalti più o meno elevati, vestiti d’un verde perenne. Nella parte pianeggiante, accanto a giardini che abbelliscono la triste nudità della roccia e imbalsamano l’aria di profumi, si dispiega, queto e selvoso, un boschetto, da parere come un luogo di misteriosi ritrovi propiziati alla dea dell’amore; più lontano, la spiaggia, su cui si frange, spumeggiante, l’onda del mare.

Là visse un uomo britannicamente geloso della propria onestà, che favori e distinzioni non impetrò mai, sdegnando di curvare il ginocchio ai potenti; forse perchè egli sentiva, come l’Aroldo di Byron, che se la solitudine non insegna a vivere corteggiando, deve però insegnare a morire. E in quell’angolo appartato lo spirito si sente predisposto a meditare. Ivi tra i romiti silenzi, la natura, così varia e bizzarra, moltiplica ad ogni passo le bellezze selvaggie del quadro, non meno eloquente, non meno sublime de’ lussureggianti paesaggi che palpitano sotto gli splendidi soli meridionali; ivi il cipresso, genio mesto nella solitudine della morte, si curva accanto agli ulivi che sembrano auspici di pace; ivi i pini, piegati dal vento, fanno ondeggiare in alto la lor capigliatura di smeraldo. Oggi il figlio del generale Webber, sepolto da tre lustri a Pisa, non è che un pio e caro ricordo nell’isola ch’egli tanto amò, non è che un’ombra sul volto sfolgorante della Padula.

Trascorsa questa valle e la Punta Nera, si presenta una gentile borgata, con belle case, nitide e bianche, quasi sorridenti: è la borgata di Maddalena, la quale dal pittoresco letto di granito, dai suoi giardini profumati, si specchia nel terso cristallo della sua marina.

Maddalena è una giovine borgata. I primi caseggiati sorsero verso la seconda metà del secolo scorso, quando il De Hayes inviò alcuni legni per prendere possesso dell’isola in nome del re. Vi abitavano allora alcune famiglie di pastori originari côrsi, che volentieri si sottomisero al nuovo dominio, e non tardarono ad allearsi, stringendosi in parentado, con le vicine famiglie pastorali della Gallura, e con altre venute da Corsica e da Liguria.

A memoria del passato si conservano ancora nel paese alcuni simboli di storica ricordanza, i quali eternano nell’ isola un assalto intrapresosi dai francesi nel 1793, sotto gli ordini di Bonaparte, allora ufficiale di artiglieria. Quivi trovò la prima sconfitta il più grande capitano del mondo, di fronte alla piccola e debole cittadina di Maddalena. Ma i tempi sono mutati. La debole cittadina si è fatta forte, ed è oggi, sovra ogni altra cosa, piazza di guerra: forse una delle più formidabili d’Italia.

Mite ed amabile pel sorriso del cielo, spaventosa e terribile per gli apparati micidiali, essa è il punto più vicino a Roma per la difesa d’Italia, il punto più vicino alla Sardegna per la nostra difesa. La natura, facendo emergere quella grande scogliera dalle onde, le ha dato le fortificazioni naturali dei monti, che nessun’ opera umana potrebbe scemare o distruggere; l’arte poi vi aggiunse tutti i suoi trovati. Da ogni parte si volga lo sguardo, bastioni, ridotti, fossati, torri, caserme, e batterie nascoste e protette dalle colline e dai monti circostanti; e ingegnosi meccanismi, i quali riproducendo l’andamento e la situazione precisa delle navi nemiche in alto mare, permettono di puntare, quasi a colpo sicuro, le poderose bocche da fuoco. La Maddalena, così vestita d’ira e di ferro, è temibile; l’aria che vi si respira è come pregna di rumori guerreschi.

Invano si cercherebbero adesso i tre bastioni anticamente piazzati in varie località dell’isola per difenderla dagli assalti. Muti testimoni dei tempi andati, pieni di silenzio, di ombre, di edera, rosi dal vento che vi muggiva fra le crepature, e ruinati dall’uomo, essi lasciavan lentamente cadere il passato pietra a pietra, alla base, o nel mare. Ma la difesa moderna esigeva l’annientamento dell’antica e inservibile difesa; e i giganti paralitici sono morti, portando con loro il segreto dei lugubri drammi che vi si svolsero.

Pure v’è qualche cosa di grande e commovente in questa tranquilla sparizione, di cui la storia ha perpetuato il ricordo. Quelle torri, vomitando una pioggia di palle infuocate, ebbero il loro cervello, la loro giovinezza; e giovani e forti, e di potente ausilio alla difesa locale, erano pure le feluche, le galere, le mezze galere, le galeotte, gli sciabecchi, formanti quella flottiglia così cara ai pittori di marine per le linee artistiche e per l’arruffio delle vele e dei cordami, così temuta nei mari sardi per la perizia degli uomini che la guidavano.

Il San Filippo, resistito all’urto di cento tempeste e di cento combattimenti, si consumo da un incendio sviluppatosi a bordo nelle vicinanze di Bastia; la Beata Margherita, battezzata dal fuoco nemico nel mare di Algeria, e in pericolo d’affondare per la molta acqua introdottasi nella stiva, finì gloriosa, sospinta dal soffio dell’ uragano, sulle secche di Galita.

È da quel tempo che i Susini, seguendo una nobile tradizione di famiglia che ancor oggi li onora, davano alla patria i più esperti capitani di velieri mercantili: e in mezzo a tanti equipaggi dal volto rugoso ed abbronzito, fra tanti scafi dalla prua a bracciolo e anneriti dal catrame, cominciò a formarsi la prima storia di Maddalena.

Comandava allora il piccolo presidio marittimo il savoiardo Andrea De-Geneys, ospite dei maddalenini per molti anni, e loro amico e benefattore.

Anche in progresso di tempo il valente popoletto isolano non ismentì mai, anzi accrebbe, la fama acquistatasi di parco, generoso, ospitale; e un altro figlio di Albione vi riparò a passarvi la cadente vecchiaia, rendendosi padre de’ poverelli, che indarno a lui non supplicavano mai.

Era questi Daniele Roberts, amico di Byron, e distinto ufficiale della marineria britannica. Oggi nel piccolo cimitero che sovrasta al paese si vede un sepolcro ordinario costrutto in mattoni. Ma quel recinto privo di volte dorate, di marmi e di corone, è sacro, e dovrebbero invidiarlo anche i principi della terra; perocchè in esso son racchiuse le spoglie di colui che prese parte alla feroce pugna navale di Trafalgar, e venne additato come un esempio costante di disciplina e di valore.

Anche a Riccardo Collins, colonnello della infanteria inglese, era riserbata una fossa in questa seconda sua patria di elezione.

Maddalenini

Ma molti figli di Maddalena riposano lontano da queste rive.

Gli Albini, i Millelire, gli Ornano, ora scomparsi dalla scena del mondo, furono uomini a cui la vela diè antica fama di rara perizia marinaresca. Essi provaron l’abbassamento nella qualifica di mozzo per rialzarsi alla dignità di ammiragli e animosi corsero tutte le plaghe, e s’avventurarono, sfidando i pericoli, a tutte le più belle imprese.

Un Zicavo, comandante dell’antica flotta sarda e ora sepolto nell’atrio d’una chiesa di Genova conseguì pei fatti compiuti una rinomanza eccedente i confini del patrio suolo;

un Tommaso Zonza, veleggiando presso il capo Teulada col regio sciabecco Sant’Efisio, e impavido e risoluto di vincere o morire, trionfo delle orde tunisine, prevalenti in numero e ferocia, e ne fece orribile massacro;

dei due fratelli Cuneo, per nomi di guerra chiamati Cloro e Cissia, il primo segnalatosi nelle guerre sante del nostro nazionale riscatto, si comportò poi da prode a Montevideo e l’altro mostrò l’italico valore nelle insurrezioni popolari di Grecia, e morì povero a Rio Janeiro;

un Alibertini e un Zampiano guardaron più volte nei perigli in faccia alla morte senza temerla;

un Zebù, ferito orribilmente a Balaclava, lo vediamo cinque anni dopo al bombardamento d’Ancona, prendere tranquillamente dal cassero della Carlo Alberto e gettare in mare una granata nemica, di cui un fumo azzurrognolo indicava la miccia accesa;

un Viggiani, colpito in fronte da una palla pontificia cadde a Monterotondo, salutando, al raggio morente del sole, il glorioso vessillo tricolore.

Questi discendenti degli arditi liguri e dei corsi tenaci, queste simpatiche figure che illustrarono il martirologio italiano, furono infinitamente piccoli, e immensamente grandi; facevano con cinquanta passi il giro del lor piccolo podere chiuso da roccie, e poi giravano il mondo adottando per madre la nativa isoletta, immersa e come annegata nella patria maggiore: l’Oceano.

Ora che le macchine hanno sostituito la forza individuale dei marinai per farne tanti artiglieri e meccanici, quei primi navigatori dell’arcipelago sardo, ci si mostrano in tutta la loro ruvida grandezza, in tutta la gloria dei supremi sacrifizi compiuti.

Caprera

Le opere fortilizie intraprese a Maddalena, si estesero anche nella vicina Caprera, ara e santuario d’Italia. Caprera, dopo aver chiuso un’epopea che ancora attende il suo Omero, ha oggi i suoi bastioni guarniti di obici portentosi.

Qui la natura, più che altrove, è grave, imponente, sublime; all’intorno il mare dalle onde lamentevoli, in alto il cielo a strappi dorati, con le sue fughe, con le sue enormi distese, coi suoi smarrimenti, in terra il sepolcro di Garibaldi. Ah, egli è sempre ben vivo nel cuore di tutti il leggendario Eroe! E quando il fato d’Italia segni l’ora di guidare la patria a nuove pugne, egli scoperchiando l’avello, ritornerà alla testa dei martiri nostri, come nei tempi eroici, portando lo stendardo nelle prime file; e fra il cruento canto della vittoria, dalla spuma del sangue dei nuovi martiri, si vedrà sorgere al cielo la sua figura, piovente la chioma leonina sulla camicia rossa, gentile come un eroe di Virgilio, bello come un dio indigete lampeggiante fra l’imperversare della bufera.

A Caprera la natura ha profuso i tesori inesauribili delle sue bellezze selvaggie. Ai monti più alti, coronati di cisti e lentischi, succedono brevi tratti di pianura, declivi ondulati, e poi precipizi; quà gruppi di agacce, di pini, di mirti; e poi scogli ora lisci, lucenti, ora corrugati, spezzati, irti di picchi acuminati. Da quella selva di granito fu sbozzato il masso che cuopre la fossa del guerriero: masso ruvido e pesante, ma il più glorioso che sia uscito dalle cave del mondo.

Santo Stefano

Nell’isola di Santo Stefano, posta incontro a Maddalena e Caprera, e pur compresa nell’estuario, si osserva la stessa conformazione rocciosa, ma in proporzioni più limitate, atteso il minore spazio che occupa. Essa è, si può dire, l’unico lembo di terra sarda che abbia calpestato il Bonaparte, quando al tempo della spedizione francese, la scelse come il punto più adatto per bombardare la Maddalena. E nella batteria che, contro ogni volontà, Bonaparte dovette abbandonare, fu trovato il quadrante graduale in legno, di cui egli si servi per puntare il mortaio. Fino a questi ultimi anni, due vecchie torri, situate nei punti più alti, gettavano sugli scogli un’ombra che man mano andava sempre scemando. In una di queste fu relegato e uscì di vita Giovanni Cadeddu, uno dei capi della congiura politica orditasi in Cagliari nel 1812 contro le istituzioni viceregali.

Or tragittando da qui al prossimo litorale di Sardegna, ci troviamo in presenza d’una grande lunga costiera dall’aspetto strano, fantastico, grottesco; l’impeto dei flutti v’ha con un secolare lavorio incavato delle profonde e tenebrose fessure, piene di misteri e di echi; dappertutto scogli isolati, con forme sì strane da sembrare fantasmi tementi il misterioso cipiglio delle onde, roccie tozze e massiccie striate dal fulmine che paiono fortezze, monoliti bozzettati dalle muffe secolari che sembrano torri, buchi che ricordano archi e portici, pavimenti ricamati di spuma, e pareti che hanno delle volte con intagli a traforo. E le onde gorgogliando, fremendo, lottando, passano di rupe in rupe, e danzano attorno una ridda infernale, or facendo roteare vaporosi polviscoli di pioggerella fitta e fredda, ora cozzando, precipitando fragorose nelle caverne scavate a fior d’acqua. Questo luogo ricorda le tragiche storie, le tradizioni di tutte le barche che vi lasciarono l’ossatura, di tutti i pescatori che vi morirono, affogati o sfracellati.

L’aspetto più orrido della costiera si scorge a Capo dell’Orso, il quale serve di limite e chiude la plaga diserta che custodisce gli avanzi dell’antica Turubole.

FIGARI, TAVOLARA E MOLARA

Figari e Tavolara

Indi lasciate le rade di Arzachena e di Cugnana, e gl’isolotti di Soffi e di Mortorio, ci troviamo fra mezzo a due colossi, ambi di pietra calcarea, che segnano un esteso passaggio e de limitano un considerevole specchio d’acqua: a destra il promontorio di Figari, con la sua parete cenerognola, erta, quasi tagliata a picco, corrosa, dilaniata dal morso paziente, continuo, eterno del mare, e solo rivestita da qualche ginepro, da qualche basso cespuglio di rosmarino selvatico, da qualche ciuffo d’erbe cresciute fra i crepacci, e che celano piamente le ferite secolari; a sinistra la massa mutilata dell’isola di Tavolara, tutta d’un pezzo, grande e gigantesca.

In quel luogo si vede una lotta incessante, accanita, fra il monte ed il mare; questo si spinge audacemente in ogni solco, in ogni fessura quello, fremente nella disperazione rabbiosa della sua impotenza, si vendica a suo modo, staccando dai fianchi e gettando blocchi enormi che ruinano con fracasso. E il mare rimane vincitore. Ma Tavolara nella inanità della sua onnipotenza vinta, si mostra spaventevole ancora; e ci tramanda delle voci che vengono dal fondo del passato. In quelle acque le milizie romane condotte da Lucio Cornelio Scipione, riportarono una vittoria navale sulle forze cartaginesi comandate dall’ammiraglio Annone, che vi rimase ucciso.

Molara

Di natura granitica, e solcata dai ruscelli che bagnano il suo mantello screziato di bruno e di porpora, è l’altra isoletta che le sorge al fianco. Oggi è detta Molara, ma dagli antichi, con nome più espressivo Buccina, a causa della sua rassomiglianza con la cosìdetta conchiglia di Tritone, di questo trombettiere del dio del mare. Sonvi in essa terreni ubertosi intersecati da strade e sentieri che s’inerpicano su rotte giogaie; macchie e cespugli non mai toccati dalla mano dell’ uomo, che hanno raggiunto le proporzioni di alberi: tali i secolari mirti, gli albatri, le eriche, che s’inalzano, ora a gruppi confusi, ora isolati, sugli erti pendii, sul ciglio delle rupi, nel fondo dei burroni. Domina l’isola un poggio elevato, sulla cui vetta s’aggruppano i ruderi d’un castello: ultimo avanzo d’un feroce feudalismo infranto dall’ala del tempo e dall’uomo. Gli scogli di Molara hanno assistito sul finire del secolo scorso a una terribile scena di sangue; e fu il massacro operato da due pastori sardi di sedici pirati sbarcativi da una galiotta tunisina. Caddero nel punto denominato Cala di Chiesa, e additasi tuttora il luogo inespugnabile occupato dagli aggressori.

Ma un altro ricordo consacrato nelle pagine della storia aleggia sull’ isoletta. Essa è stata nei tempi andati una terra d’esilio. Alessandro Severo imperatore vi relegò Papa Ponziano. E oggi in un’amena vallata contornata di alberi, fra i quali la quercia drizza contro il vento le sue lunghe braccia, si vedono, quasi nascoste, le rovine d’una chiesetta, su cui l’edera s’è arrampicata vittoriosa, disputando ai cardi pungenti il nutrimento delle vecchie muraglie. Quella è la chiesetta di Ponziano; e gli altri ruderi che la circondano, costituirono un nucleo di abitazioni. Il gran prete di Roma, con la testa nudata della mitra, visse là per quattro anni e cinque mesi. Egli avea per prigione l’isoletta, per sbarre il mare; e il mare era la sua vita, il mare a cui correva il fiume de’ suoi dolori, che ivi solo avean tregua. Ma l’uomo oltraggia e il tempo vendica. La lontananza di sedici secoli che ci divide da quell’epoca, ha fatto dimenticare un papa inetto per ricordare soltanto un grande esiliato. Creatura d’argilla purificata dall’immortalità, egli rivive ancora nei pianti che l’uragano apporta in quel trono di scogli.

TRA CAPO CERASO E PORTO SAN PAOLO

Storie di naufragi

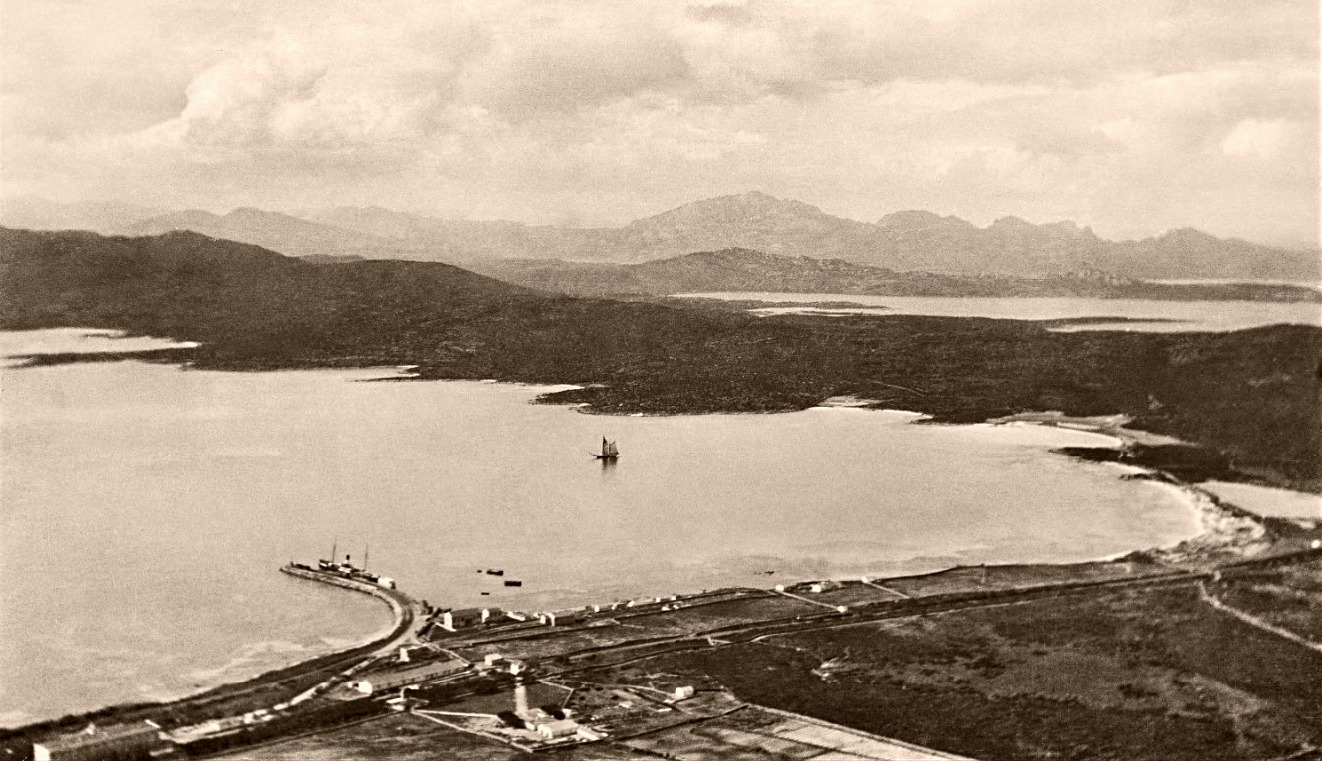

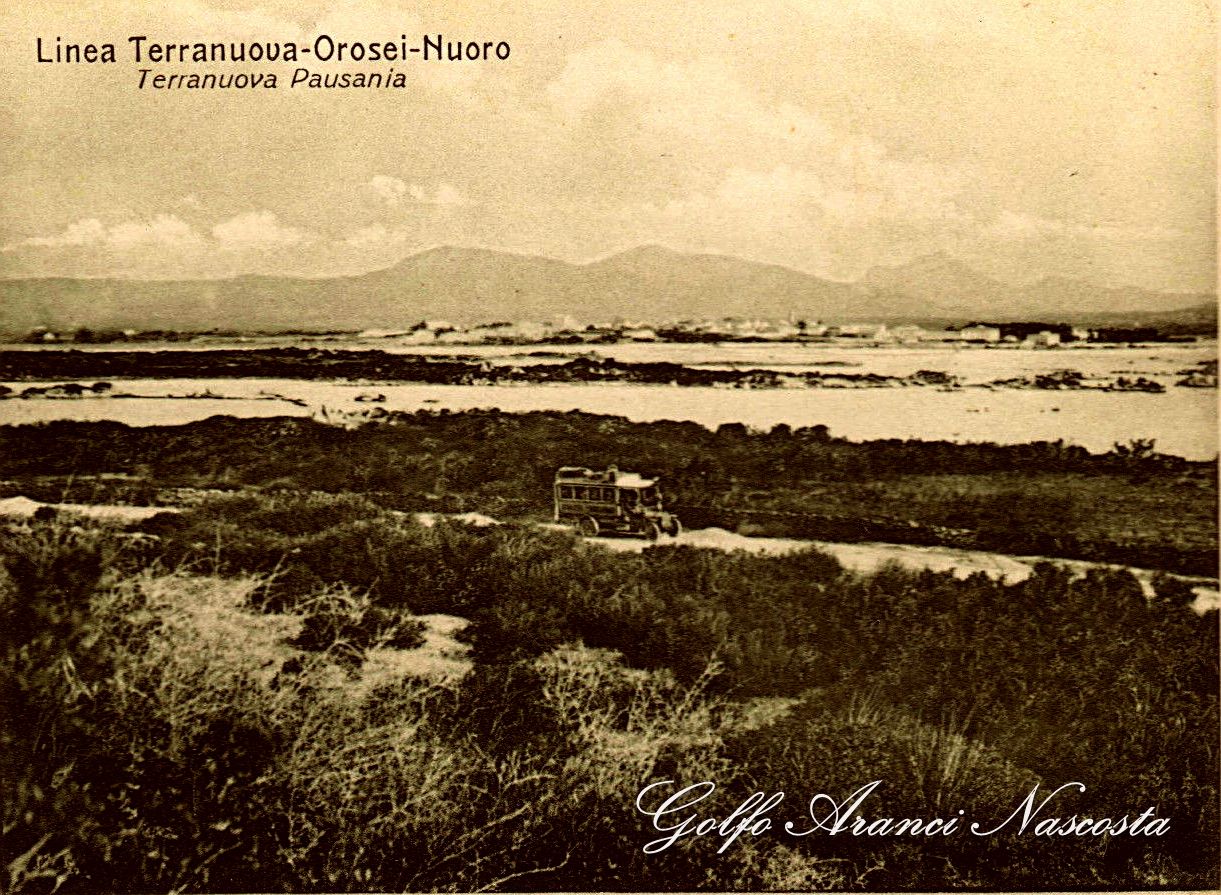

Scostandoci per poco da Molara, si presentano, circonfusi da un sottil velo di vapori, i lembi della sarda costiera che circonscrivono il vasto anfiteatro delle acque di Terranova.

Il punto più tragico è quello che si estende da Capo Ceraso a Porto San Paolo; ovunque una serie non interrotta di banchi scogliosi, che sembrano campi piani, arati di fresco, con solchi praticati dalle mani di ciclopi. E quei banchi hanno slanciato come avanguardia una continuità di scogli che pare abbiano un’anima, ma un’anima d’odio e di rabbia. Sono quei piccoli giganti del granito che inabissarono il San Vincenzo, la Toscana, il Re David, la Madonna del Carmine, il San Giuseppe, la Marie Paoline, la France, l’Alais, la Josephine, i Deux Freres, il Nome di Maria, la Concezione, il San Nicola, la Provvidenza, l’Anna Maria, la Fortuna Tunisina, il Principio, il Zavorrante, il Dovere, il Sant’Antonio, l’Amorosina, il Battistino, il Correale, il Domenico, la Diana. A Figari sprofondarono la Cammille, il Vincenzo, il Sant’ Antonio, la Maddalena, l’Unione, la Rosa, la Bella Ernestina, il Quintus, la Pisenta, il Pinerolo, il Sassari. Nei bassi fondi di Mortorio traballò e si disfece la Mariantonia Mortero.

A Cala Greca i vortici furiosi che investirono e sommersero il Generoso Secondo, restituirono alla spiaggia i cadaveri di quattro marinari, quivi poi interrati col modesto ricordo di alcune parole scritte su una lastra di legno.

Gl’irti scogli delle Saline, nascosti a fior d’acqua come per attirare più facilmente la preda, ruppero la carena al Benvenuto Cellini, squarciarono i fianchi al Garibaldi, troncarono lo specchio di poppa al Virgilio, e distrussero completamente la Nea Irine. Un povero vecchio accorso dalla via di terra per prestar aiuto al barco pericolante, fu assalito da sferzate d’acqua e di vento, e poi sbatacchiato alla roccia, ov’ebbe e supplizio e tomba.

Eran di nazione ellenica i cinque marinai formanti l’equipaggio del Nicopulo scomparsi insieme alla nave nei paraggi di Ottiolo il 15 febbraio 1835; erano italiani i sette uomini periti con la Vergine del Rimedio nelle acque di Brandinchi, la notte del 5 dicembre 1842; erano spagnuoli i due preposti al timone del Don Juan, i quali, strappati nel giorno di natale del 1850, dalla furia de’ marosi, furon poi resi, informi cadaveri, alla riva di San Teodoro; era francese Alfredo Denis, morto dieci anni or sono nell’investimento della Bretagne e poscia tumulato, sotto una croce di legno, nella spiaggia di Tavolara.

Le lacrime ch’io vidi un giorno negli occhi d’un capitano Guibaud cadevano come infuocate sopra un foglio di carta ch’egli con mano callosa e tremante andava scrivendo. Era il rapporto d’una rovina. Alla Taverna erasi perduto il suo Modeste. Quel seppellimento comandato dall’uragano, fu compiuto in pochi minuti. Le onde si aprirono, accolsero il grande cadavere, e si rinchiusero. Gli uomini di bordo, laceri e quasi nudi, avean potuto salvarsi guadagnando a nuoto la riva di Sabatini.

Guibaud ritornato in patria col proposito di non più navigare, scriveva qualche tempo dopo che la casupola da lui abitata a San Tropez era in riva al mare, ma che non stancavasi mai di volgere il pensiero alla Taverna, ov’erano affogate la sua fortuna, le sue memorie, i suoi affetti. E neppure sapeva staccare il guardo dal mare e sentiva di amarlo sempre di più, quando l’alito dei venti che spiravano dalla Sardegna gli apriva in cuore la piaga sanguinolenta. Là, sotto quell’azzurro fatale, ma alla distanza di duecento miglia marine dalla casa di San Tropez, riposava la prima casa galleggiante che egli aveva abitato per trentacinque anni.

Egli la piangeva sempre!… E reso ormai vecchio fu costretto a lavorare la terra per trovar di che vivere. Allora non più timoni da governare, non più gabbie volanti di trinchetto e di maestra, nè rande e vele di strallo da spiegare al vento; la vanga e l’aratro eran gli arnesi del lupo di mare divenuto agricoltore. In ogni solco che apriva lasciava cadere una memoria; ogni memoria gli tracciava in cuore una ruga; ogni ruga lo demoliva. E disfatto e cadente si inoltrava a rapidi passi verso l’ignoto, aspettando la morte come un sollievo, l’uomo che tante volte aveva filato da bordo le gomene dell’àncora di speranza!

Quei dolori inenarrabili che si volgono alle onde spezzano le anime dei più forti. Il mare, sempre insaziabile, non cessa mai di accumulare nuove prede. Navi grosse e piccole, che forse mai si erano incontrate scorrendo i mari, discesero nell’ampia voragine per immergersi nell’armonia della distruzione; uomini diversi per costumi e idioma, che mai si erano veduti, ebbero comune lo stesso letto funebre sotto la coltre delle onde commosse. Oh, è ben vasto e ben profondo il sepolcro di questi scafi sdruciti, di questi poveri operai del mare! Non lo turbano le ire postume, nè vi mentono le lapidi incise dalla mano della retorica, nè si presta alle disuguaglianze sociali; in tempesta vi è la raffica sibilante che chiama la folgore, in bonaccia la sublime armonia del bacio che il vento notturno imprime al flutto capriccioso.

Quel lembo della costa sarda, così scarso di calme durature, cova le bufere e premedita e compie i disastri. E il fondo inesplorato si rinnova e trasforma. Le robuste ossature dei pelaghi antichi, delle galeazze, delle piatte chelandie, si sono convertite in limo, in fango; e i moderni brigantini, le golette, le polacche, trovarono un alveo soffice in quella stessa materia vischiosa ch’era anima e vita de’ vecchi galleggianti. Imponente stratificazione di ceneri ridotte in putredine, informe ammasso di rovine e di miserie, sfasciume e annientamento della morte orrenda e spaventevole. Se tutti gli alberetti e i pennoni dei contravelacci che inghiotti l’abisso, potessero rizzarsi e far comparire alla superficie delle acque le negre lor punte in forma di croci, si avrebbe lo spettacolo d’un immenso campo funebre tenuto a vista, per maggiore iniquità, da quei tremendi esecutori di stragi che si chiamano scogli.

Oh soave poesia degli anni giovanili come tu mi percuoti e rinfreschi la fronte evocando il lungo soggiorno che io feci in quelle acque a bordo della Queen of the Clippers! Io amavo e carezzavo le onde, sotto l’arco silenzioso della notte fiorente di stelle e di sogni, come si accarezzano le fulve criniere dei leoni addormentati, come si amano i riccioli biondi e i visi sorridenti infantili; e ho continuato sempre ad amarle, e mi son care a doppio titolo: e perchè sovra esse, nel primo ventennio di questo secolo trascorreva, venuto qui per diporto, il leggiero panfilio d’un biondo poeta dell’amore e della sventura, di Percy Shelley, il quale come poco prima che perisse annegato in Viareggio, e il cui cadavere, ripescato dagli amici per deporlo nella pira omerica, stringeva fra le dita aggranchite le tragedie di Eschilo; e perchè ancora cinquant’anni più tardi, la svelta Trinculo dalle candide vele, si avanzava superba nel golfo di Terranova, quale messaggera da parte del governo inglese di conforti ed aiuti, in occasione di luttuosi avvenimenti che funestarono la mia famiglia.

GUARDANDO VERSO POSADA

Sfondo ai paraggi di Terranova sono incolte pianure e colline tappezzate da un mare immenso di verde, fra le cui onde dai riflessi fuggevoli d’oro biancheggiano sparsi, come isolette, e grandi mucchi di sassi e casupole di pastori.

Ma la vista si allarga facendo discorrer l’occhio dalla punta di Tavolara, e si resta come vinti dalla magia d’un paesaggio imponente. Di lassù, dal calcareo masso smussato e campeggiante per lo azzurro dei cieli, si affacciano nuove plaghe imboschite, si disegnano altri monti; e prima le reliquie di spente generazioni trasportano l’anima a guardare ne’ secoli che furono.

Presso le curve sinuose e pittoresche dei lidi di Posada, sorgono gli avanzi di Feronia, melanconicamente serena e solitaria in quel luogo di riposo; e a breve distanza, nell’umiliazione dei campi incolti di San Teodoro, le pensose rovine di Coclearia insultano ancora dalla lor base la corsa degli anni; più in quà, coperti di erbe e di fiori, sono gli archi infranti di Olbia, culla e tomba a Cassio Blesiano, e figlia di quella Roma che avea dato al mondo tutte le forme concrete del sentimento e del sapere. E il sole puro e vivificante inonda tutte queste rovine, e le scalda, piovendo dall’alto in tutto il fulgore de’ suoi raggi d’oro, in tutta la sua splendida bellezza che commuove e fa vivere il creato.

UNO SGUARDO ALL’ALTRA SARDEGNA

Tempio – Dolorosa memoria familiare

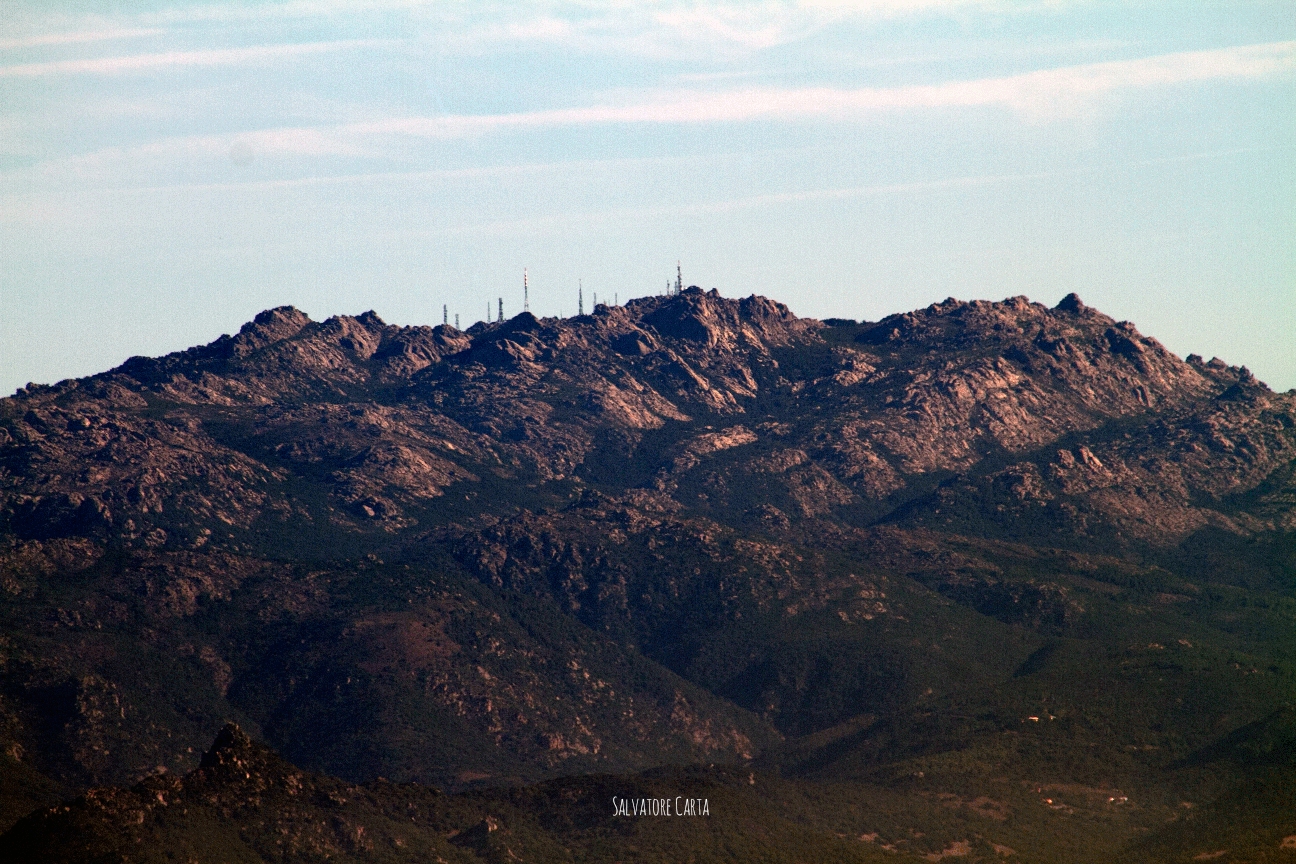

Ma contemplando da lungi le costiere granitiche del Limbara, i melanconici pensieri della morte si collegano, quasi anelli d’una stessa catena, ai tristi ricordi della vita.

Là in Tempio, nel cimiterio del mio paese nativo, riposano le ossa d’un uomo ferocemente provato dalla sventura – del povero padre mio, così presto, e a torto, dimenticato; e qui a Terranova, dove cadde assassinato l’infelice mio fratello Antonio, pure posto in oblio, ebbi a soffrire per lunghi anni, e contro ogni umanità, gli strali d’innumerabili nequizie senza nome, e di laide vendette, e di persecuzioni, le quali suonano vergogna ed infamia di fronte alle nobili azioni compiute da un Martino Tamponi.

E al di qua del Limbara si offrono allo sguardo, in un’apoteosi di luce vaporosa incandescente, i lontani profili di altri monti, con le cime nude, spezzate, grigiastre: il Monte Alvu, il Monte Santo, il Monte Nieddu, d’onde scendono in perenni fiumi al mare la poesia delle leggende e l’acqua delle nevi.

Sono i monti di quella Sardegna che avanza ogni altra parte d’Italia per la piena delle sue sventure. Qui fuggendo ai disastri del continente trovò un povero ma onorato asilo un’antica e rispettata dinastia. Allora la Sardegna era la terra della libertà. Allora quei monti erano i naturali baluardi di un piccolo e debole Stato, che nel mezzo del guerreggiato Mediterraneo seppe mantenersi autonomo, e conservar la corona sul capo del suo re.

Ma oggi la Sardegna è povera, negletta. Oggi le cime di quei monti sembrano interrogare lo spazio, per iscoprirvi il termine di tante secolari sventure. Oggi un popolo fiero per antiche memorie guarda, ansioso, sul deserto del mare, nel cui murmure vasto si perdono i suoi lamenti vani!

© Tutti i diritti riservati