INSETTI E FLORA IN GALLURA TRA IL 1881 e il 1885

NOTIZIE ED OSSERVAZIONI SULLA GEO-FAUNA SARDA

di ACHILLE COSTA ⇒

MEMORIE 1ª, 2ª, 6ª

in:

ATTI DELLA R. ACCADEMIA DELLE SCIENZE FISICHE E MATEMATICHE

Napoli, Tipografia dell’Accademia Reale delle Scienze

MEMORIA PRIMA – SETTEMBRE-OTTOBRE 1881

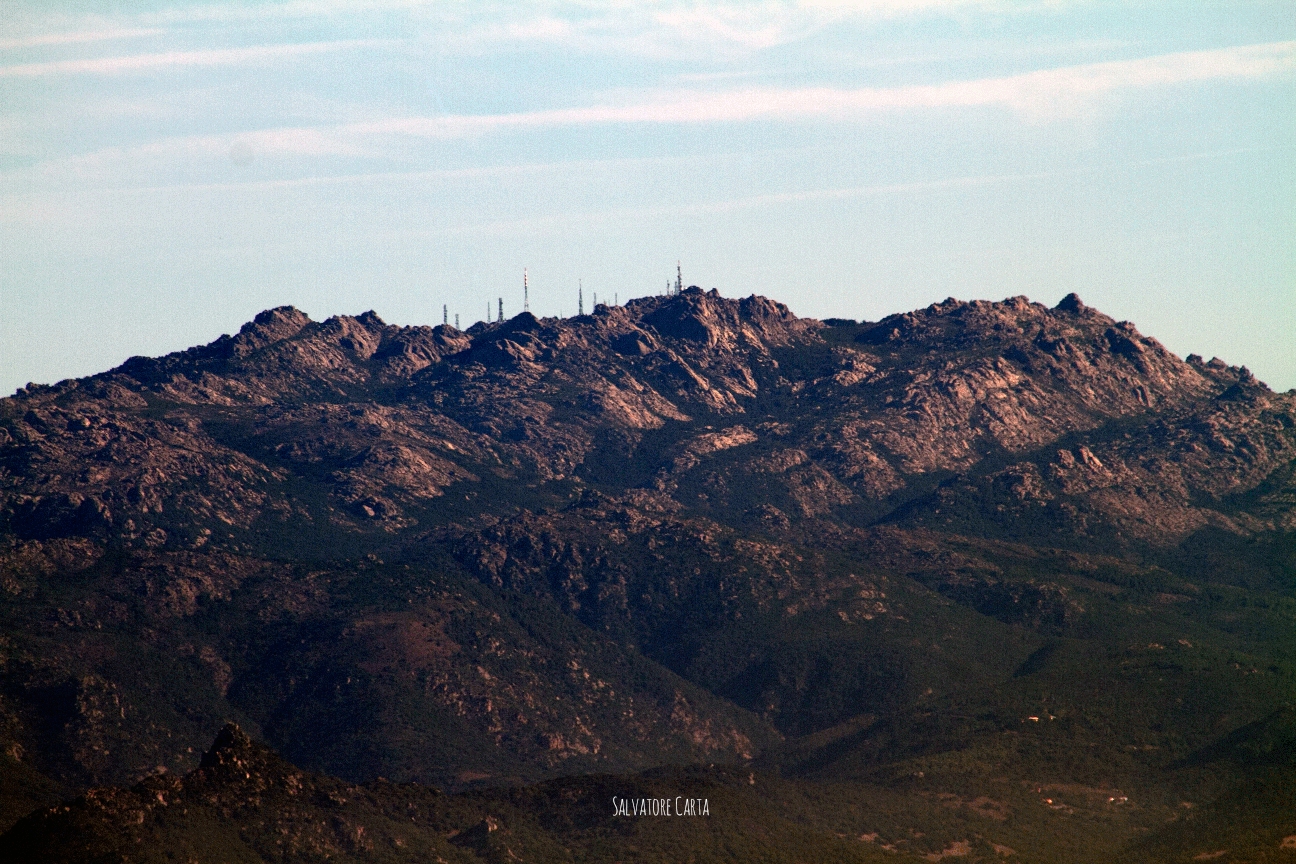

1° Ottobre. – Una regione molto importante della Sardegna è quella denominata la Gallura, regione quasi tutta montuosa, e nella quale trovasi il Monte Limbara, che dopo il Gennargento, occupa il primo posto. Il tempo però prefisso pel mio viaggio era spirato, e non avrei potuto sacrificarvi i giorni necessari a perlustrarlo. Nondimeno non volli lasciare l’isola senza fare a quella contrada una fugace visita, che direbbesi visita di ricognizione. E tanto maggiormente ero spinto a soddisfare tal mio desiderio, in quanto che in Tempio, che è la principale città posta in mezzo a quella regione, trovavasi l’affettuoso giovane Antonio Cabella, stato mio alunno Universitario, dal quale erami già stata offerta ospitalità.

La distanza che separa Sassari da Tempio è grandissima: nulladimeno i mezzi di comunicazione e di viabilità, di cui in generale oggi l’isola non scarseggia, sono ordinati in guisa, da potervi andare nella giornata.

Alle 10 a.m. parto per ferrovia per Chilivani, ove si giunge alle 12. Qui si resta un’ora: e non ostante la pioggia fo qualche ricerca nelle adiacenze della stazione, e con piacere rinvengo sotto i sassi la Siagona europaea e due individui del Leptopus sardous da me descritto nel 1864) sopra individuo dell’isola stessa ricevuto dal Ghiliani. All’una p.m. riparto per ferrovia, e dopo un’ora sono alla stazione di Oschiri. Qui lascio il treno e trovo la vettura corriera postale, la quale mi conduce a Tempio (partendo alle due e mezzo) dopo sei ore di ben cattivo cammino, risalendo sempre da monte a monte, e fiancheggiando a mezza costa il versante della catena del Limbara, che finisce nella lunghissima valle Curadori.

Giunto a Tempio la famiglia tutta del Cabella mi accoglie con cordialità sincera ed espansiva, che mi richiamava alla mente il carattere de’ nostri abruzzesi. Un lauto pranzo era già apparecchiato, che in vero giungeva molto opportuno, nel quale prendevano parte sia l’altro Cabella presidente di quel Comizio Agrario, sia il loro cognato Sig. Cordella, Capo dell’Ufficio Tecnico in Sassari.

- Non potendo ascendere sul Limbara a causa del tempo equivoco e minaccioso di pioggia, mi limito a girare una parte delle campagne circostanti alla città: e proprio tra la gobba detta le muraglie ed un attiguo bosco di querce. Sulla prima m’interessò raccogliere una buona specie di Ortotteri che non conoscevo: più un Brachycerus siculus. Nel bosco parecchie cose raccolsi le quali valevano a dimostrarmi quanto in stagione migliore quel luogo debba offrire all’entomologo. Di Aracnidi era frequente il grazioso Phrupolithus hamatus, Koch.

- Da Tempio passo a Cagliari. Anche tra queste due città la distanza è considerevole: e pure la si percorre in solo tredici ore. La corriera postale partendo da Tempio alle ore sei e mezzo del mattino, giunge ad Oschiri alle undici. Dopo venti minuti parto per ferrovia, ed alle sette e mezzo p.m. sono a Cagliari.

MEMORIA SECONDA – GIUGNO 1882

- [Da Oschiri] Alle ore due o mezzo p.m. parto con la corriera postale per Tempio, ove giungo alle sette. Sebbene da poco tempo fossesi istallato in quella città un discreto albergo nel quale avrei potuto stabilirmi, la famiglia Cabella che aveami ospitato nel settembre non permise che avessi disertato. Accettai quindi ancora questa volta la ospitalità offertami, convinto come ero che essa mi si dava con piena effusione di cuore.

- Mi trattengo varie ore in due boschi di querce poco discosti dalla città. Di Lepidotteri raccolsi alcune buone specie di Tortrici. Era poi oltremodo comune la Cidaria bistrigata superiormente menzionata: pareami di trovarmi nelle selve della nostra collina de’ Camaldoli ove nella medesima stagione vedesi con eguale abbondanza svolazzare l’affine Cid. bilineata. Di Ditteri raccolsi il Chrysotoxum bicinctum, che s’incontra assai raramente. Altro dittero ancora più raro fu la Clytia helvola.

- La pioggia forte accompagnata da vento impetuoso, sì da sembrare una delle peggiori giornate d’inverno, mi costringe a rimanere in casa.

- Sebbene il vento continuasse ad infuriare ed il cielo fosse nuvoloso, mi determinai recarmi a perlustrare la montagna che domina il piccolo paese di Aggius, distante circa quattro chilometri da Tempio. Per condiscendere alle premure de’ Cabella, uscii a cavallo.

Fatta però men che metà della via, riconobbi la necessità di proseguire a piedi. Mi trattengo dapprima in un campo a Cistus monspeliensis in parte tuttavia in fiore, e su questa pianta raccolgo il Trichius descritto da Genè col nome di fasciolatus, quantunque essenzialmente non sia diverso dal zonatus di Germar.

Circa mezzo chilometro prima di giungere al paese mi arresto innanzi ad uno stillicidio di acqua che scorrendo sulla superficie della roccia, produceva un piccolo rivolo sul margine della strada.

Richiamò in prima la mia attenzione una graziosissima Hydroptila che, come è suo ordinario costume, camminava in buon numero per su quella roccia bagnata. Ricercando poi tra l’umido tappeto di erbette che era a piè della strada con piacere vi rinvenni un covo di Nebria ridibunda, di cui varii individui fra i molti non ancora maturi, mi facean comprendere esser quella l’epoca della schiusa di quel carabicino, che in seguito non ho più riveduto.

Alle ore undici fui ad un pozzo, che mi si disse di buonissima acqua, posto fuori il paese. Ivi fo un po’ di sosta per consumare la colazione, di cui la famiglia stessa che mi ospitava avea avuto la cura di provvedermi.

Alle dodici mi rimetto in cammino e risalendo per un’angusta valle giungo fin sotto una delle varie creste nelle quali superiormente il monte si ripartisce. La valle si presentava di una particolare importanza, sopratutto per la copia di ombrellifere in fiore, fra cui non mancavano le piccole Tapsie. Il vento però che continuava a soffiare impetuoso facea rimanere spopolati quegli ombrelli, sui quali solo a grandi intervalli vedeansi comparire Imenotteri e Ditteri. Fra questi ultimi potetti, tra l’altro, raccogliere buone specie della famiglia delle Fasie. Di Coleotteri apparve qualche Anthaxia cyanicornis.

Alle quattro, sconfortato dal vento che era molesto non solo per gl’insetti, ma anche per me, lascio la montagna e ridisceso al paese, a cavallo ritorno a Tempio.

- Il Rio Coghinas che avevo già visto presso Oschiri passa tra Tempio e Perfugas scorrendo per una valle che venivami indicata come meritevole di essere perlustrata; onde mi determinai ad andarvi.

Il sito più vicino in cui il fiume s’incontra è denominato S. Rocco, da una cappella ivi eretta in onore di quel Santo: e dista da Tempio circa venti chilometri. Sicchè andando a cavallo di buon passo ci vollero tre ore e mezzo, battendosi una strada buona e carrozzabile.

Prima di avvicinarmi al fiume esplorai i lentischi e gli olivastri che vi erano in copia e raccolgo quattro diverse specie di Psylla, tra le quali la Ps. oleae, non diversa da quella che nell’ulivo coltivato suole spesso moltiplicarsi straordinariamente sopra i racemi fiorali producendovi speciale malattia. Raggiunto il fiume mi occupo primamente alla ricerca di molluschi fluviali, vedendo presso le sponde abbondanti le erbe acquatiche entro le quali quelli sogliono abitare.

Dopo tanti fiumi esplorati non mi lusingavo di trovar cose non viste di già, ma solo prender nota di ciò che vi esistesse. E pure non fu cosi; chè non una, ma più specie vi rinvenni non prima osservate. Del genere Physa, che può dirsi assai ben rappresentato in Sardegna rinvenni due specie che non conoscevo. Una di esse offriva tali caratteri, che non esitai un istante a giudicare che avevo fra le mani una specie del tutto nuova; ed il mio giudizio era esatto. Pertanto essendomi recato a Firenze e visitato la ricca collezione della Marchesa Paulucci, appresi che quella Physa sarebbe stata da lei descritta nella malacologia sarda che ora già per le stampe col nome di Ph. sacprussana: nome che mi è convenuto rispettare, sebbene allora tuttavia inedito[1]. L’altra specie di Physa, della quale non trovai che individui assai piccoli, pare debba essere la obtusa. Anche del genere Limnaca eravi abbondante una piccola specie che non avevo ancora trovata. Attualmente la detta opera è già venuta alla luce.

D’insetti acquatici poco vi fu d’ interessante. Solo di Emitteri Amfibiicorisi trovai per la prima volta nell’isola l’Hydrometra argentata. Ed in quanto ad insetti terrestri, la caccia fu troppo breve. Potrei citare, come specie che non trovasi assai facilmente, il Leichenum pulchellum, che come al solito vivea entro la sabbia prossima alla sponda.

[1] Attualmente la detta opera è già venuta alla luce.

- La catena estesissima di monti che va col nome di Limbara, in tutto il versante che guarda la valle di Curadori, è in gran parte coperta di boscaglia costituita da Erica arborea, Cistus monspetiensis, e giovani Arbutus unedo.

A grandi intervalli trovansi folti boschi formati in massima parte dalla Quercus ilex. In alto vi sono qua e là sorgenti di limpide acque che scendono giù per angustissime vallecole in mezzo alle parti boschive.

In questo giorno ne visito l’estremo più prossimo a Tempio e che è rivestito di semplici suffrutici. In un ripiano che incontrasi nelle falde detto vuccaccia, m’imbattetti per caso in una carogna di volpe, la quale mi procurò la soddisfazione di raccogliere varii individui del Necrophorus corsicus (funereus Genè), che è altra specie particolare delle due vicine isole Corsica e Sardegna. Ed insieme ai Necrofori eravi gran copia di Silpha rugosa e granulata, di Creophilus maxillosus, Leistotrophus murinus, Philonthus, di Saprinus, di Dermestes sardous.

Ascendendo il monte mi elevo fino al sito denominato cannaresta, che rimane sotto una delle creste di nuda roccia detta Punta di Scalandari. La caccia non fu molto abbondante, chè, come altrove è notato, quella sorta di vegetazione non suol essere di grande importanza. Però vi rinvenni di molto interessante un bellissimo microlepidottero, che ancora non ho potuto determinare.

La sera ritorno a Tempio.

- Fin da quando nel settembre percorsi la prima volta in carrozza il Limbara, lungo la valle Curadori avevo notato che a fine di meglio perlustrare quei monti e sopratutto la regione boschiva con minor perdita di tempo, sarebbe stato opportuno piazzarmi in un sito detto Agnata, ove è un caseggiato destinato ad ingegneri, cantonieri e guardiani, attiguo alla strada ed in regione boschiva.

Trovandomi quindi in Sassari, profittando dell’amicizia del Cav. Domenico Cordella Ingegnere capo dell’ufficio Tecnico di quella provincia, e che alle maniere gentili associa l’apprezzamento delle scienze, eromi provveduto di lettera che mi procurava il vantaggio di avere ivi una stanza. Partii quindi di buon’ora a cavallo per quella volta. Onde meglio assicurare il mio collocamento, il sig. Antonio Cabella volle accompagnarmi egli stesso. Ottenni in fatti una stanza, la quale in vero non era molto confortante; ma pure bisognava accontentarsi.

Circondato da boschi, fu in questi che passai la intera giornata, elevandomi fino alla sorgente di acqua cui si dà il nome di fontana dell’ampulla. I tronchi di grosse Elci abbattuti e prostrati al suolo, su’ quali contavo trovare insetti corticicoli, mi fecero rimanere deluso. La maggior parte erano già oltremodo secchi, ovvero con la corteccia già asportata. I soli coleotteri che vi potetti trovare furono il bello Helops robustus e l’Endophloeus spinulosus. In pochissimi resi fradici dalle acque rinvenni sotto le cortecce e fra i detriti due specie di piccoli Julus, la solita Clausilia Kusteri, la Pupa umbilicata.

Sopra le Elci vegete trovai parecchi individui del Caulostrophus Delarouzei, che non era stato ancora indicato come abitatore della Sardegna e qualche Balaninus tessellatus. Sui tronchi vedevasi sparsamente il Lygistropterus sanguineus e l’Apate capucina. Nelle parti più ombrose incontravasi frequentemente vagante il Calosoma sycophanta e sotto i sassi il Percus strictus. In un piccolo riposo che formavano le acque di uno dei rivoli che di tratto in tratto s’incontravano trovai poche specie di Coleotteri, fra i quali qualcuna che non ho rinvenuta in alcun altro posto, come l’Agabus brunncus e l’ Hydrobius conveans.

- Prendendo la via di Gaddas e dello Stazzo dei salici, giungo ad altra sorgente di acqua detta Fontana Majuri, di dove mi elevo sulla dominante altura, dalla quale si scopre un orizzonte vastissimo.

Al ritorno ebbi occasione di sperimentare ancora una volta il carattere affettuoso dei buoni Pastori sardi. Imbattutomi con uno di essi, volle conoscere dalle mie guide chi io mi fossi e quale scopo mi menasso per quelle vie, per le quali avviene tanto di rado vedere passare un forestiere. Dapprincipio si mostrò diffidente delle notizie ricevute. Ma, poi che ebbe constatata la verità osservando gli oggetti raccolti, mi si mostrò ossequiosissimo, e m’invitò ad accedere in sua casa (Stazzo degli Arsi) che era a pochi passi dal punto in cui ei trovavano, onde riposarmi. Volevo ringraziarnelo e proseguire il mio cammino; ma le guide mi suggeriscono di accogliere l’invito, chè il buon uomo avrebbe avuto a male il rifiuto, considerandolo come un disprezzo. Mi convenne quindi accettare. Come fummo in vicinanza della casa, la moglie ed una figlia, vedendo il loro capo giungere con un forestiere vennero fuori l’uscio, e nell’arrivare mi strinsero la mano quasi fossimo state antiche conoscenze, e mostrandosi liete e soddisfatte della visita che ricevevano, mi additarono a sedermi in un antico ed ampio divano, unico mobile che, oltre il letto e gli utensili di cucina, esistesse nell’ unica stanza terranea destinata a dimora durante la calda stagione. Mediante le guide, che faceano da interpreti, poichè del loro dialetto comprendevo appena qualche parola, si fece un po’ di conversazione. Frattanto la figlia preparò il caffè, che mi venne esibito in tazza di fina terraglia, accomodata in una piccola cesta coperta da terso tovagliolo: caffè che trovai di buonissima qualità, quale non trovasi facilmente in molti paesi. Non soddisfatto di ciò, il pastore fece vive istanze perchè fossi rimasto ivi la notte; di che lo ringraziai, adducendo a giusto motivo la non grande distanza che mi separava da Agnata, ove io dimoravo.

Tra le cose raccolte in questo giorno noterò alcune buone specie di minute Cicadarie.

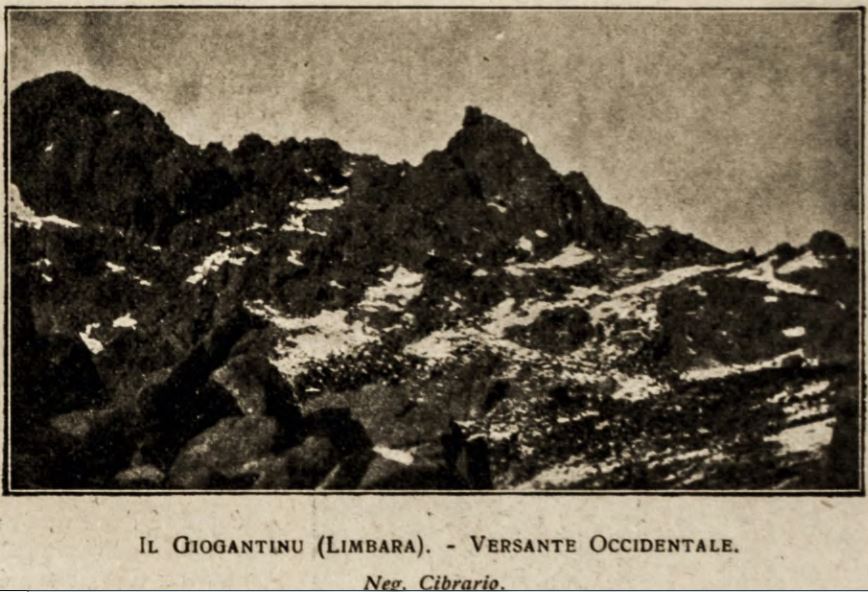

- Mi ero proposto in questa terza giornata ascendere al Jugantine, che è la punta più alta del Limbara; però il vento che continuava sempre impetuoso e molesto nella parta bassa, e che là su avrebbe dovuto essere intollerabile, mi costrinse a rinunziarvi, ed invece fare ritorno a Tempio.

Nelle prime ore trattenendomi presso le siepi di roveri che fan cinta ad un orto attiguo al caseggiato, oltre a varii buoni Imenotteri, vi raccolsi un Locustideo del genere Odontura, nel quale, sebbene non avessi trovato che soli individui maschi, mi fu agevole riconoscere la mia Od. pulchripennis. Di poi, giusta la presa determinazione, lascio Agnata, diretto a Tempio.

Mi trattengo nel piano di vuccaccia, già visitato il giorno 11. Rivedo la volpe per osservare se altri Necrofori vi fossero accorsi, ma il breve tempo trascorso era stato sufficiente a far consumare tutte le parti molli, sicchè non rimanevano che la pelle e le ossa spolpate abbandonate da ogni vivente. Procedendo oltre, in alcuni salici osservo abbondanti le galle porporine che sulle foglie produce il Nematus Vallisnieri. Le galle erano mature, e le larve contenutevi già adulte e prossime a trasformarsi in ninfe. Da queste argomentai che il cennato Tentredinideo non deve esservi raro, sebbene non ne avessi rinvenuto alcuno.

15. Rimango in casa per dare assetto alle cose raccolte nei tre giorni passati sul Limbara e dispormi alla partenza.

- Da Tempio passo direttamente a Terranova con speciale vettura: v’impiego cinque ore. Giunto presso al mezzo giorno, e presa stanza nell’albergo l’Avvenire, discretamente tollerabile, il sig. Antonio Putzu Bardanzellu con estrema cortesia mi procura un uomo che mi servisse di guida nelle mie peregrinazioni. Sicchè, mettendo a profitto le rimanenti ore del giorno, mi propongo visitare le sponde del fiume che scorre a circa tre chilometri di distanza dalla città.

La campagna che si percorre è sterile e ricoperta qua o là da soliti lentischi e cisti. Il poco pascolo che vi rimaneva negl’intervalli era divorato dalle cavallette (Stauronotus cruciatus). Raggiungo il fiume ad una certa distanza dal suo sbocco nel mare. Le sponde sabbiose offrivano assai abbondante il Bembidium Kusteri, di cui per lo innanzi avevo trovato un individuo solo presso Muravera, altre piccole specie della stessa famiglia ed alcuni Antici.

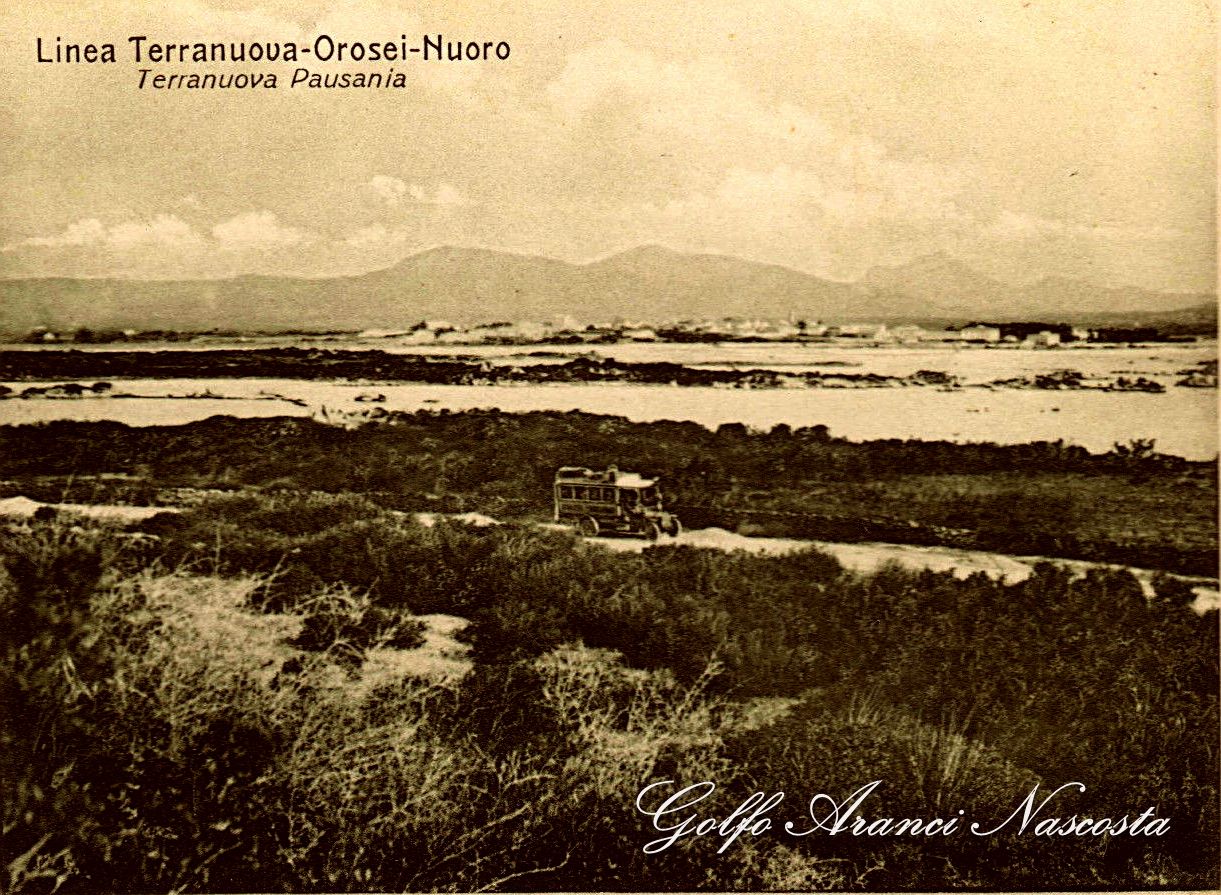

- Mi determino visitare il Porto degli Aranci, assai rinomato nell’isola per la sua natural sicurezza, e che tra poco sarà congiunto a Terranova mediante ferrovia. Delle due strade che là conducono prescelgo nello andare quella che scorre in vicinanza della spiaggia.

La campagna che si percorre passando da colle a colle è tutta coperta di Lentischi sui quali la Cicala (Cicada cisticola), che può dirsi la specie dominante dell’isola, era oltremodo abbondante ed assordava con canto assai stridulo e meno ritmico della sua congenere maggiore (C. Fraxini) più comune tra noi.

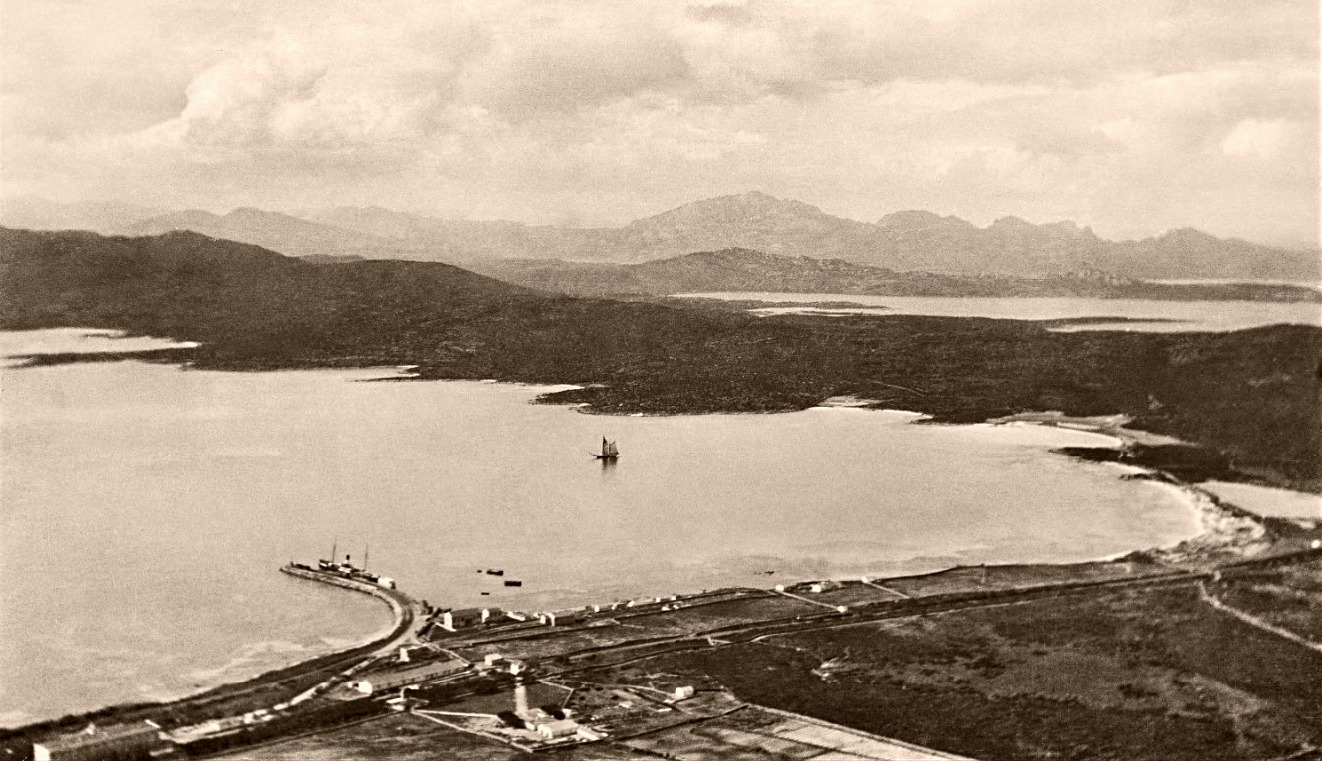

Dall’alto della collina che domina il porto si presenta allo spettatore un panorama de’ più pittoreschi ed incantevoli che si possano immaginare e forse il più incantevole di tutto il littorale dell’isola. Non già nella spiaggia e contorni del porto, che, meno la sua importanza per la sicurezza alle navi, nulla offre di speciale; ma per lingue di terra costituite di nudi e bianchi sassi variati dal verde de’ Lentischi ed alternanti con zone di mare, succedendo dietro di esse colline interamente verdi, ed in fondo le creste merlettate interamente bianche dei monti più alti.

Curiosato il porto, ritorno in Terranova per la via che scorre tra colline e monti. L’aridità della campagna e la natura della vegetazione rendeva molto scarso il numero degl’insetti che rinvenivansi. Padrona del campo era come abbiamo detto la Cicala. Dei Lepidotteri diurni il più frequente era l’Epinephele Ida, che presentasi con colori ben più intensi di quelli che à nella nostra provincia. Di Coleotteri noterò l’abbondanza della Clytra cyanoсеphala.

Presso la spiaggia era frequente un Talitrus che facevasi marcare pel color latteo. con due macchie dorsali scure: colore che à conservato immerso nell’alcool, mentre la comune specie immersa in questo liquido diviene ordinariamente rossa come i Gamberi. Lungo la via incontravasi di tratto in tratto vagante il Pachypus siculus, ma individui tutti egualmente piccoli, lunghi appena da’ dodici a’ tredici millimetri.

MEMORIA SESTA – ESTATE 1885

Già nelle precedenti memorie ho dato ragguaglio di quattro viaggi fatti nella Sardegna, de’ quali i più brevi della durata d’un mese o presso a poco, il più lungo di ben tre mesi. Da ciò si potrebbe inferire che avessi potuto quasi tutta esplorare quell’Isola. E certamente che con essi ne ho conosciuta una grande parte.

Ma la Sardegna è estesa abbastanza per poter dire di tutta conoscerla. Non meno di dieci anni, girandovi un paja di mesi l’anno, sarebbero necessarii.

Una delle regioni di cui mi rimaneva molto di sconosciuto era sopratutto il versante orientale, del quale solo qualche punto avevo visitato nel primo viaggio, cioè nel settembre 1881. A questo versante quindi ho cercato nel viaggio attuale consacrare la parte maggiore de’ due altri mesi destinativi. E per andar più direttamente allo scopo, per la prima volta ho prescelta la via di Roma Civitavecchia Porto Figari: via che, sebbene sia più tortuosa e meno comoda per chi deve da Napoli recarsi in Sardegna, pure nel modo come è coordinata la linea ferroviaria e quella di mare si compie in sole ventun’ore, vuol dire in tempo minore di quello che i piroscafi impiegano andando direttamente da Napoli a Cagliari. È evidente però che l’una e l’altra delle due linee può essere a sua volta più conveniente a norma della parte dell’isola cui si è diretto.

Prendendo adunque le mosse da Porto Figari, son passato a Terranova. Di là a Siniscola, estendendomi ne’ due vicini paesi minori Posada e Torpè; indi ad Orosei spaziandomi su tutta la così detta Baronia, visitando Onifai, Irgòli e Galtellì; e finalmente a Dorgali, del cui territorio, a causa di sopravvenuta indisposizione, nulla potetti osservare.

Ad eccezione di Terranova, che già conosceva e che si appartiene alla Gallura, i rimanenti paesi, ossia quelli appunto che per me erano nuovi, fan tutti parte del distretto di Nuoro che, come è risaputo ed io stesso ho notato in altre precedenti memorie, è quello in cui trovasi la gente più triste dell’Isola. Sicchè, quando misi piede nel primo paese venendo da Terranova ossia a Siniscola, cominciai a stare con certa circospezione.

Nulladimeno debbo dichiarare che in tutti sono stato circondato da amici, i quali non mi han quasi fatto avvertire che mi trovavo in paesi difficili. Anzi, ne’ paesi più meschini e più conosciuti per la cattiva indole degli abitanti ho trovata ospitalità presso persone cordialissime. Così a Posada sono stato ospitato dal Cav. Francesco Giovanni de Giorgio, in allora Sindaco; in Torpè dall’agiato ed affettuosissimo Pastore Giovanni Pilosa; in Galtellì dal Rev. Sisinnio Palo Campus, Vicario Parrocchiale, e che unisce alla non ordinaria coltura letteraria, una squisita gentilezza. Oltre a ciò, molte cortesie ed agevolazioni mi hanno usato i signori Antonio Putzu Bardanzeddu in Terranova; Antonio Fenu, Pietro Coronas, Emmanuele Pibiri, Brigadiere de’ R. Carabinieri, ed il nostro compatriota sig. Michele Martinelli Vice-Ispettore di P.S, in Siniscola; il Cav. Giovanni Guiso in Orosei; il Dott. Gavino Putzu ed il Sindaco Raimondo Serra, in Dorgali, e la famiglia del sig. Francesco Napoleone Nunziante, Tenente delle Guardie di Finanza, in Gonone.

LUGLIO

- Parto da Napoli col treno delle 7,42 a. m.; sono a Roma alle 2,00 p. m. Alle 2,35 riparto per Civitavecchia, ove giungo alle 4,25. Una vettura da nolo mi conduce dapprima all’Amministrazione dei Piroscafi postali italiani, onde prevvedermi del biglietto, e quindi al porto, di dove una barca mi porta al battello (era il Moncalieri) che fa il servizio giornaliero da Civitavecchia a Porto Figari od Olbianova.

Alle 5,25 (cioè con venticinque minuti di ritardo causato dalla posta) il piroscafo salpa. Il mare era placido, l’aria rinfrescata da un vento di maestrale. Si progrediva con sufficiente celerità senza che si avvertisse alcun movimento; sicché un solo de’ passeggieri mancò al pranzo che fu servito sopra coperta e che, cominciato alle ore 6 p. m., si protrasse fino alle sette; ed al the che si servì alle dieci.

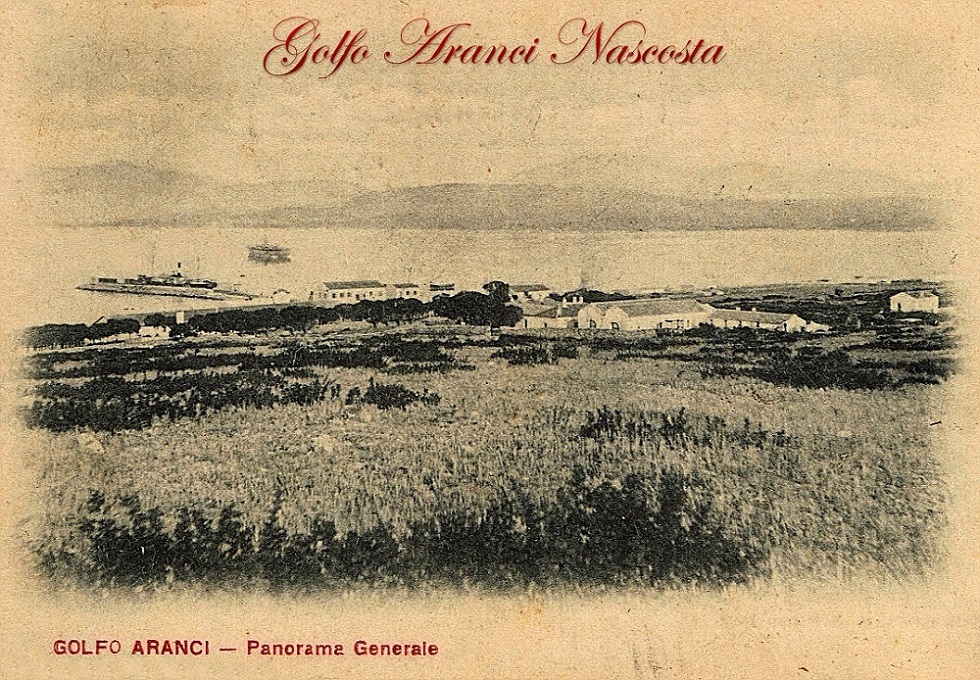

- Alle 4 del mattino eravamo già nel denominato Golfo degli Aranci, quantunque non una sola di tali piante attualmente vi esista; forse ve ne furono in altri tempi. Alle 4 ½, si scende a Porto Figari.

Avevo visitato questo punto nel giugno 1882, quando cioè la ferrovia che doveva congiungerlo a Terranova era appena nel suo cominciamento. In allora, solo qualche meschina casetta colonica vedevasi in quella campagna.

Attualmente vi ha un vasto edifizio per la stazione, nel quale, oltre all’abitazione degl’impiegati, la Società delle Ferrovie sarde, con provvido divisamento, ha destinate alcune stanze sufficientemente decenti ad uso di Albergo[1]). Pensai quindi profittare di tale opportunità per trattenermi qualche giorno, onde fare una perlustrazione in quelle campagne. Sicchè mi collocai in una di quelle stanze.

Alle ore sette esco per la caccia, diretto al Capo Figari. Pria però di prendere l’altura, mi trattengo a cercare in vicinanza della stazione stessa, in un sito ove erano piante svariate già secche, frugando il terreno sabbioso da queste ricoperto, e qui ebbi la ventura di iniziare la mia campagna con una interessante specie d’Emittero Cidnideo, da me non ancora conosciuta in natura, la quale mi dava luminosa prova del fatto, che assai spesso il zoologo, sopratutto l’entomologo si defatiga e suda in località peregrine, mentre tiene i giojelli vicini a’ suoi piedi. È il Crocistethus Valtlii generalmente raro, e del quale il Garbiglietti nel Catalogo degli Emitteri Eterotteri Italiani riporta la varietà basalis Fieb. come della Sicilia. Nel continente italiano pare non siasi ancora rinvenuto; siccome il Puton, contrariamente all’ affermazione di Mulsant, dice non essere stato trovato in Francia.

Erano poi non rari l’Engistus boops, che innanzi aveva sempre trovato in luoghi maremmosi; il Pachymerus Douglasii, che solo nel 1883 avevo rinvenuto sulle montagne di Desulo; la Macropterna convexa; il Lamprodema maurum, molto abbondante, sopratutto la forma macroptera.

Il promontorio che va denominato Capo Figari è completamente rivestito di Cisti e Lentischi, i primi de’ quali eran già quasi secchi. Nella zona meno elevata vi stan confusi Mirti, che trovavansi in fiore. Di qua e di là vi ha qualche olivo selvatico, poche piante di Ginepro. Vedevansi in oltre tuttavia in sito alcune Ferule già secche e fruttificate.

Siffatta vegetazione monotona non solo, ma in parte seccata, dar doveva naturalmente asilo poco attraente agl’insetti. Ed infatti molto poco vi rinvenni. Nondimeno in tanta scarsezza vi raccolsi la Mutilla carinata, descritta da’ signori Sichel e Radoszkovsky sopra individui della Corsica. Di Coleotteri poco comuni eranvi la Scraptia ophthalmica, che trovavasi piuttosto abbondante, mentre precedentemente ne avevo rinvenuto appena un individuo nelle montagne di Desulo; il Pachybrachys anoguttatus, che precedentemente aveva sempre trovato in regioni montuose. Degli Ortotteri erano abbondanti l’Aphlebia sardoa e la Ephippigera rugosicollis, di cui la femmina offriva due varietà molto diverse nel colorito, l’una d’un verde come il maschio, l’altra color foglia secca, con tre serie longitudinali di macchie rotonde più pallide sull’ addome. Nelle parti elevate era frequente la Cicada orni, quantunque non vi fosse alcun frassino; e nelle più basse eravi anche più abbondante la Cicada cisticola. Di Ditteri rinvenni una specie non ancor conosciuta d’Italia, la Tephritis ramulosa, descritta da Löw sopra individui del Portogallo e posteriormente trovata in Dalmazia: sicchè il Rondani non ne fa menzione nelle Ortalidinae Italicae.

Anche di Aracnidi vi fu qualche specie che non possedevo di Sardegna

- Esploro altra parte del Capo Figari; e sebbene neppur molto abbondante fosse stato il prodotto, pure varie buone specie raccolgo non trovate il giorno precedente. Principalmente, di Coleotteri, rinvengo un Tropideres curtirostris, specie non segnata ancora della Sardegna, nè del resto d’Italia, conoscendosi soltanto della Francia e della Corsica; il Metholcus cylindricus, che vi era abbondante. Di Ortotteri raccolgo un Bacillus granulatus, che solo nel 1883 avevo trovato sul Monte Chiesa di Aritzo. Di Emitteri rivedo con piacere il mio Myrmecomimus paederoides. Di Imenotteri una buona specie di Epyris?

Lasciato il Capo Figari, raggiungo la spiaggia del golfo degli aranci. Qui, intorno a’ piccoli fiorellini violacei d’una specie di Statice, unica pianta in fiore che vi esisteva, si aggiravano molti Imenotteri Apiarii, tra quali dominavano in numero le Nomada fucata e furva.

Presso la sabbia erano abbondanti l’Enodia albisecta e l’Ammophila rubriventris.

[1] È inesatto il sig. Pais là dove, in un discorso fatto lo scorso anno nella Camera de’ Deputati sulle condizioni della Sardegna, dice essersi in Porto Figari un solo abituro denominato alberga. Sarebbe a desiderare che vi fosse in Terranova un albergo con stanze decenti o con servizio di ristoratore come quello di Porto Figari, Evidentemente il sig. Pais l’ha veduto da lontano, senza visitarlo.

- Alle 5 a. m. sono già levato per la idea di profittare del treno che parte alle 5½, per Terranova ed ha una fermata alla Marinella, luogo che desideravo esplorare. Però il cielo era interamente coperto ed una leggiera pioggia cominciava a cadere. Stimai quindi miglior consiglio attendere per vedere cosa facesse il tempo.

Alle 7, essendo cessata la pioggia e le nubi cominciando a dissiparsi, mi avvio al sito stesso a piedi, costeggiando sempre il binario della ferrovia che di tratto in tratto è tagliata nel granito, misto qua e là con lo schisto. Lungo il cammino, fermandomi a frugare tra i soliti lentischi, cisti ecc. rinvengo un grazioso Eupelmus dalle ali brevissime linguiformi, nere con fascia bianca, specie che posteriormente ho raccolto pure a Terranova e più frequente ancora presso Siniscola, ovunque sopra la medesima pianta, e che non ancora ho potuto determinare. Anche di Lepidotteri raccolgo una specie non ancora trovata.

Nella marinella vi ha ampia spiaggia sabbiosa, nella quale vegetano in abbondanza ed erano in fiore molte Euforbie e poche altre piante. Chi fosse stato nuovo per la Fauna Sarda avrebbe potuto far ricca provvigione di buone specie d’Imenotteri che si agiravano intorno i fiori delle due cennate piante. Per me vi fu di buono qualche minuta specie di Pteromalini. Erano poi frequenti sulle dette Euforbie le larve della corrispondente Sfinge, Deilephila euphorbiae. Entro la sabbia alla radice delle piante eravi anche poco ed ordinario.

6 Alle 5½ a. m. lascio il Golfo degli Aranci, ove la residenza è tanto acconcia pel Naturalista, ed in ferrovia mi reco a Terranova, ove giungo alle 6. Questa città era da me già conosciuta, essendovi stato nel giugno del 1883. Però la mia dimora in allora non fu che di due soli giorni: uno de’ quali fu impiegato a curiosare il Golfo degli Aranci, cui in quello anno non ancora si accedeva in ferrovia.

Alle otto esco col proponimento di esplorare più posatamente che non avessi fatto l’altra volta le sponde del fiume Padrongianus. Però la guida, anzichè a quello, mi mena ad un rivolo che è assai più presso alla città. E non me ne venne mica male dallo scambio. Dappoichè in una delle vie percorse rinvenni una piccola Mutilla che giungevami del tutto nuova, non avendola mai trovata nè nella Sardegna, nè nelle provincie napoletane, E dessa costituì l’oggetto più interessante della giornata, Era la Mut. Perrisii, descritta da’ sig. Sichel e Radoszkovsky sopra un solo individuo di Corsica.

Le sponde del rivolo erano ricche di vegetazione svariata, sopratutto di ombrellifere; ma di importante vi raccolsi solo buoni individui della mia Megachile carinulata. Presso le radici delle piante raccolgo una Bryazis, che giace indeterminata. Era abbondante l’Ophonus puncticollis: e tra i molti individui raccolti, uno offre una singolare anomalia di colorito, della quale sarà detto nella parte terza.

- A circa venticinque chilometri da Terranova vi ha il denominato Stagno San Teodoro. E poichè in tutte le contrade percorse, là dove sono stagni ho avuto premura di visitarli, volli vedere ancor questo; tanto maggiormente, in quanto è il primo che s’incontra sul littorale orientale.

Per accedervi si batte la via nazionale che mena a Siniscola e che prosegue poi fino a Cagliari e solo quando si è in prossimità dello stagno, si lascia la via carrozzabile per mettersi in un sentiere che traversa la boscaglia, e che solo i veicoli detti saltafossi (di cui appunto mi avvalsi) possono percorrere. Il tenimento di Terranova, all’ infuori di pochi vigneti e di qualche piccolo orto, è tutto terreno incolto e ricoperto della consueta boscaglia costituita di Cisti, Lentischi e giovani Corbezzoli. Sicchè a pochi passi dalla città non vi ha che questa boscaglia, sia nella parte piana, sia nella montuosa: e da sotto quelle macchie vedevansi frequentemente levare a volo individui parecchi delle rinomate Pernici sarde (Perdrix petrosa). Appena un poco prima di raggiungere lo stagno trovasi qualche ettaro di superficie coltivato a cereali. Quindi luoghi deserti. Non meno di tre ore e mezzo s’impiegano per giungere al posto.

Di tutti gli stagni della Sardegna che finora conosco (e son la massima parte), questo di San Teodoro più di ogni altro l’è un puro e semplice vastissimo seno di mare, dal quale lo separa semplicemente una linea di canne destinate a regolare l’entrata del pesce. Quindi sulle sponde non vedesi punto vegetazione palustre. In taluni tratti vi ha un’angustissima zona con Salsole, oltre la quale comincia immediatamente la boscaglia.

Le mie esplorazioni cominciarono tra le radici delle Salsole; e vi trovai taluni Coleotteri non rinvenuti innanzi, come il Pogonus flavipennis, che non era molto comune e l’Heterocerus hamifer, che invece vi era abbondante. Comunissimo era il Pogonus chalceus, che in altri luoghi avevo visto assai scarso. M’interessò poi moltissimo una minutissima specie di Imenotteri atteri del genere Diapria e proprio di quel gruppo di cui Jurin costituì il g. Psilus. Sopra le salsole vive anche abbondante la Cicadula salsolae che prende dalle stesse un bel color roseo.

I suffrutici mi offrirono di buono varii Micro-Imenotteri. Vagante sulla sabbia rinvengo una varietà del Lygacosoma reticulatum.

L’oggetto infine che può considerarsi come il più interessante della giornata fu una Exoprosopa che, a vederla, mi risvegliò alla mente qualche cosa di non europeo. Ed infatti essa è la Ex. rutila, Wiedm, descritta dapprima sopra un individuo acefalo proveniente dal deserto arabico e poscia trovata nell’Asia minore e nella Siria.

- Superiormente ho accennato il mio primo pensiero nel giungere in Terranova essere stato quello di esplorare le sponde del fiume Padrongianus, e non averlo effettuato per imperizia della guida. Non volli però rinunziare a quel proponimento. Conosciuto quindi il posto, per averlo traversato il giorno innanzi, mi ci recai a piedi, distando poco più d’un’ora dalla città. Lo raggiunsi in vicinanza del ponte crollato e quindi percorrendo la via nazionale.

Le sponde sono molto alberate da Salici e da Alni. Vi cresce in oltre abbondante la Typha palustris. Parecchie furono le cose buone raccolte; ma due sopratutto mi giunsero interamente nuove. L’una fu una specie per quanto piccola, altrettanto graziosa di Coleotteri del gruppo degli Elmis, la quale pare viva sopra la Tifa e che è il Limnius Dargelasii Latr. (tuberculatus, Mull.), che in Sardegna dicesi trovato soltanto dal Ghiliani; l’altro fu quel grazioso e singolare Friganeideo, Chimarrha marginata, che nelle provincie napoletane non avevo mai incontrato. Ancora fu interessante una specie di Ichneumon affine all’erythraeus Grav, ed al discrepator Wesm. senza potersi ad alcuno di essi riferire, e due specie di Salda, ambedue nuove per la Sardegna, cioè la S. cineta, generalmente piuttosto rara, e la S. opacula, i cui individui convengono più esattamente con la varietà nitidula indicata da Puton sopra individui della Corsica. In fine noterò di aver riveduta la Sisyra iridipennis, che precedentemente avevo raccolta presso Milis.

Poco fuori la città, verso la spiaggia, vi ha suoli ricoperti qua e là di acqua marina che rimane impantanata, e presso i quali cresce abbondante la salsola. In questa è frequente un Capsino l’Hadrophyes sulphurella, che tingesi in roseo, siccome in quelle dello Stagno San Teodoro vi era una Cicadula salsolae. E non è il solo caso in cui sopra una medesima pianta vanno congiunti un Capsideo ed una Cicadaria che assumono identica tinta. Altro bello esempio ce lo porgono i Tamarici con la Tuponia hippophaes e l’Athisanus stactogalus. Notai ancora lungo la via un’abbondanza del Chrysops marmoratus: tutti individui maschi.

- Tempio non era nel programma dell’attuale viaggio, avendone discretamente esplorate varie parti del suo territorio nel giugno 1882. Però due cose m’interessavano; l’una, di poter trovare esemplari completi del Friganeideo, Thremma sardoum, da me descritto sopra uno malconcio e mutilato ricevuto dal sig. Antonio Giuseppe Cabella; l’altra, di raccogliere altri individui dell’Amnicola physaeformis del Rio Coghinas, possedendone due solamente. A tale scopo pensai fare una piccola diversione, la quale riusciva molto agevole da Terranova. Mi vi recò quindi in vettura.

- Perlustro un bosco di Querce-sughero in un sito detto Monte di Corte, in fondo al quale scorre un rivolo di acqua, sulle cui sponde vi ha parecchi Alni. Ne percorro un lungo tratto, come quello che mi offriva la possibilità di trovarvi il Thremma, ma fu opera vana. V’erano altri friganeidei, come il Limnophilus vittatus, ma non quello. Oltre a ciò la caccia fu in generale scarsa, sebbene non priva di qualche specie interessante di Imenotteri, come la Glypta flavolineata ed un Cryptus affine al viduatorius. Sopra l’Elci trovai alcuni individui del Cyrtopsochus irroratus, ed assai abbondante l’Oribates humeralis. Noterò ancora aver riveduta la Chaetostoma princeps; un individuo solo. Presso il rivolo raccolgo alcune buone specie di Microlepidotteri, fra quali l’Argyrestia albistria; e di Cicadarie la Eupteryæ corsica.

- Mi rimaneva l’altro desiderio, quello di ritrovare l’Amnicola. A tale scopo in questo secondo giorno di dimora in Tempio mi reco al Rio Coghinas e proprio in quella parte che è in vicinanza della Cappella di S. Rocco, la stessa cioè che esplorai nel giugno 1882. E per aver maggior tempo per le mie ricerche, anziché di cavallo, mi avvalsi di una vettura, sicchè partito da Tempio alle 5½, alle 7 fui sul posto indicato.

Pescai quante piante aquatiche vegetavano nelle sponde del fiume per una estensione assai maggiore di quella in cui ricordavo molto bene aver trovato quella nominata specie; vi rinvenni, oltre le comuni, buoni individui della Physa truncata, ma nè dell’Amnicola physaeformis, nè della Physa saeprussana, che erano le specie più interessanti, potetti trovare un individuo solo. Questa simultanea mancanza delle due indicate specie, le quali avean comune il vivere là dove le piante fluviali eran maggiormente alterate o vicine alla putrefazione, mi fece comprendere che col ritirarsi delle acque per la stagione più inoltrata avean dovuto rimanere a secco e quindi distrutte.

Mancato lo scopo principale, mi detti a ricerche entomologiche. A poca distanza dalle sponde, là dove non vi sono Cisti e Lentischi, vegeta in abbondanza una specie di Equisetum, e sopra questo trovavasi in grande abbondanza una graziosa specie di Cryptocephalus che non avevo ancora veduta, e che sembrami non descritta, onde l’ho nominata Cr. equiseti. Altra specie dello stesso genere, anche assai piccola e nuova, era sopra i Salici che crescono in numero sulle sponde. Ancora sui Salici era abbondante il Pediopsis virescens. E sopra di questi ancora rinvenni due Tentredinidei del genere Nematus, i quali, per la grande rarità degl’Imenotteri di tale famiglia nella Sardegna avevano uno speciale interesse, facendo elevare ancora il numero totale delle specie finora rinvenutevi. Aggiungi a questo, che uno di essi, maschio, è molto affine al Nematus cebrionicornis da me descritto tra quelli della Fauna Napoletana, e che io stesso dopo l’unico individuo che mi servi alla descrizione non ho più veduto. L’altro è femmina, e probabilmente della specie stessa. Ed in conferma sempre della poca frequenza di siffatti Imenotteri, di cadauno non potetti trovare che un individuo solo.

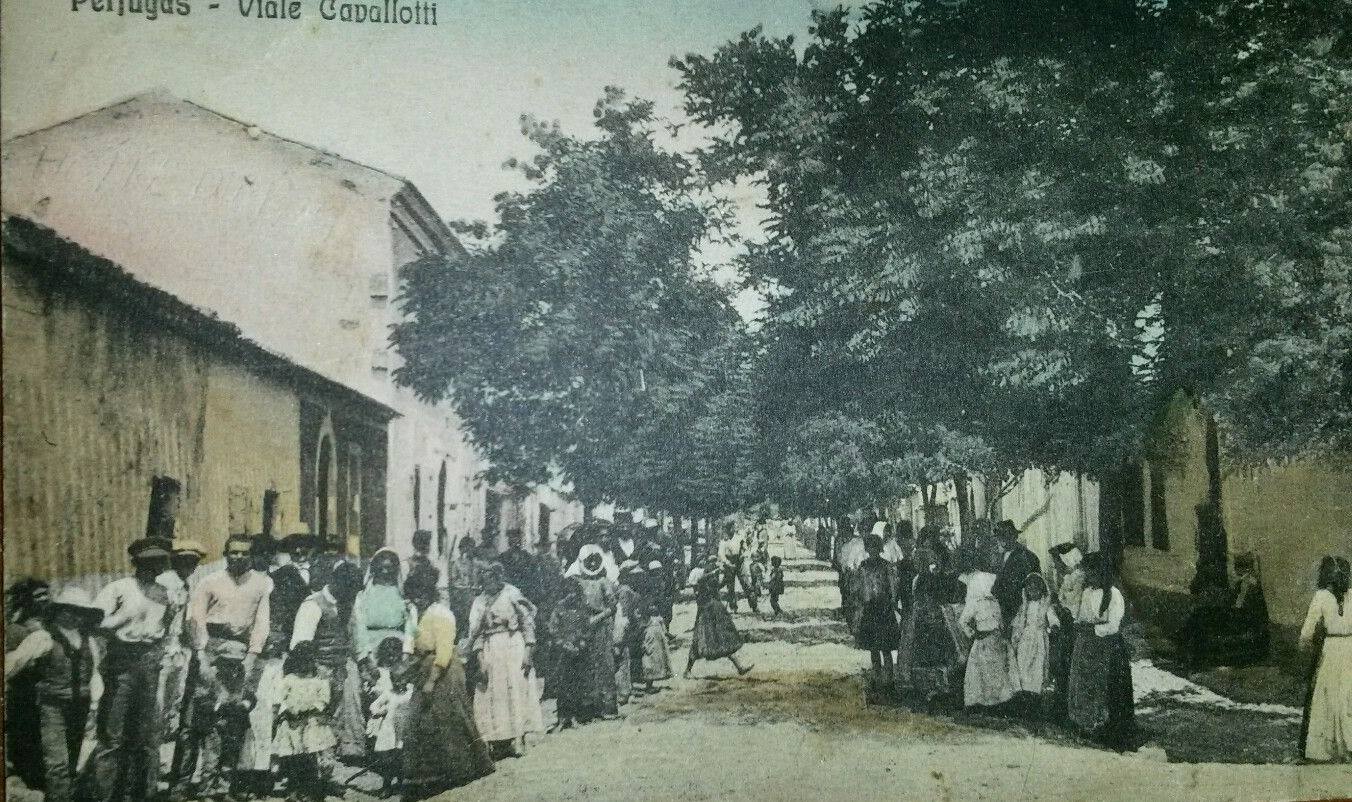

Poco distante dal sito in cui mi trovavo vi ha il paese Perfugas, che non conoscevo, e nel cui tenimento trovansi acque termali assai rinomate nella Sardegna, che avevo premura di visitare. Per lo che mi ero determinato andare a pernottare nel nominato paese.

Esaurite quindi le indagini, mi rimisi in vettura e vi fui in un’ora. Perfugas è uno dei paesi più infelici della Sardegna, sicchè sarebbe stato impossibile trovare un alloggio qualunque. Ma una lettera dell’ingegnere Francesco Maria Cabella di Tempio mi fece aver adito presso il sig. Salvatore Tortu-Mùrino, dal quale fui accolto assai cordialmente, del pari che da suo figlio Giacomo, giovane colto, educato negli studii tecnici prima in Sassari e poi in Napoli.

- Esco alle 5½, a cavallo, con pedone ben esperto de’ luoghi, essendo la via da percorrere per raggiungere le Terme del Castel Doria lunga e intrigata. Si traversa una vasta pianura leggermente accidentata, in massima parte coltivata a cereali, e quindi si scavalcano varii monti, l’ultimo dei quali va denominato Serra Barula. Da questo si domina una vastissima pianura, che si termina nel mare, e nella quale serpeggia l’ultimo tratto del Coghinas il quale, avendo un letto assai poco profondo e mancando di ogni sorta di argine, spessissimo straripa ed invade tutta intera quella pianura, che si converte in ampia palude.

Discendendo da quel monte si tiene a destra un’altura su cui siede l’antico Castello Doria, dal quale han preso nome le acque termali. Circuendo i piedi di questa altura, dopo poco men che quattr’ore di non interrotto cammino, da Perfugas, si giunge alla meta.

Il fiume in tal sito a destra (considerata la corsa del fiume) bagna la nuda roccia che vi discende a picco, ed a sinistra ha angusta spiaggia arenosa. Dal fondo del fiume sprigionasi l’acqua termale, il cui calore è di tale potenza, che per l’intera ampiezza del fiume e per una lunghezza d’una quarantina di metri l’acqua è scottante tanto, da non potervi tenere la mano neppure un secondo. La temperatura nel punto in cui son le sorgenti è stata calcolata a 73 R. Certamente è l’acqua termo-minerale più calda della Sardegna.

Molti infermi di malattie per le quali quelle acque sono indicate, vi si recano a fare i bagni. Però, non essendovi ricovero di sorta alcuna, coloro che ottengono dal Municipio la concessione delle acque, e quindi assumono la direzione dei bagni, lungo quel tratto del fiume in cui l’acqua è scottante costruiscono bagnarole temporanee, Per cadaun infermo scavano nella sabbia un fosso capiente della persona a qualche metro distante dal margine del fiume, ed in quello mediante un canale, che poi si ricolma, fanno passare l’acqua, di cui temperano il calore con acqua fresca. Una tenda costituita da lenzuoli sostenuti da rami secchi di alberi copre ogni cosa. Altra tenda simile è destinata a far riposare l’infermo che esce dal bagno.

Di caccia non v’era tempo da occuparmene, nè il luogo si sarebbe prestato. L’unico ricordo che ne riportai fu il Tachytrechus ripicola, che vive in gran numero sulla sponda sabbiosa del fiume, là dove l’acqua comincia a divenir tiepida.

A mezzo giorno mi rimetto in cammino prendendo altra via, che mi menò alla cantoniera di Coghinas, ove avevo disposto si trovasse la carrozza che mi ricondusse in Tempio.

- Da Tempio ritorno a Terranova, onde riprendere il corso del Littorale orientale, secondo il programma propostomi.

- Non volli lasciare questa città senza esplorare nuovamente le sponde del fiume Padrongianus. Però nulla mi si offerse che non avessi già trovato nell’altra visita. Anzi noterò un fatto che dimostra sempre quanto sia eventuale il rinvenimento di talune specie. Del Limnius Dargelasii trovatovi in allora in abbondanza non ne vidi uno solo, non ostante avessi ripetute le indagini proprio sul medesimo luogo.

Nella vasta pianura incolta e destinata a pascolo, che precede il fiume, era frequente la Spheæ paludosa, che si aggiungeva alle specie trovate precedentemente nell’isola.

- Proseguendo la linea littoranea, il primo paese di una certa importanza che s’incontra è Siniscola. Da Terranova vi si può accedere in carrozza, essendovi la strada nazionale. Le carrozze però son quelle di cui vi ha grande penuria. D’altronde una porzione l’avevo già conosciuta nello andare allo Stagno San Teodoro. E però mi decido recarmivi per mare. M’imbarco sul piroscafo che viene da Genova per fermarsi a Cagliari toccando i principali scali della costa orientale dell’isola. Si parte all’una e quarto pomeridiana. Alle 4 il piroscafo si arresta a sufficiente distanza dalla marina di Siniscola. L’unica barcaccia che viene deve caricare dapprima le mercanzie e poi imbarcare i passeggieri. Sicchè non prima delle cinque sono a terra. Qui si trova una spiaggia arenosa deserta, l’unico edifizio che si vede essendo quello destinato alle guardie di finanza. Quindi nessun mezzo di trasporto per accedere al paese, il quale dista dalla marina circa sei chilometri. Per fortuna un bovaro, che aveva un piccolo carro destinato al trasporto di merci venute col piroscafo, condiscese a mettere sopra di esso il mio bagaglio, lo seguii a piedi, e dovendo accomodarmi al lento passo de’ bovi, s’impiegarono non meno di due ore e quarto. Lungo la via ebbi a notare la grande frequenza di Mutille, sia in individui, sia per numero di specie, tra quali talune che in altri luoghi avevo sperimentate rare, come la Spinolae e la Chiesii, le altre essendo la brutia, la coronata, la rufipes e la capitata: poteva davvero dirsi la via delle Mutille.

Siniscola è paese che non offre alcun albergo propriamente detto, e non potendo per l’ora avanzata far uso delle mie relazioni, dovetti adattarmi all’unica stanza che mi si assicurò esistere; stanza, o meglio ammezzato, cui si accedeva per una botola che per decenza non descriverò, che però abbandonai dopo due notti, trasferendomi in una stanza in famiglia procuratami dal Brigadiere de’ rr. Carabinieri sig. Pibiri, e nella quale mi trovai molto bene.

- Il giorno precedente, nel percorrere la vasta pianura che segue alla marina, mi avvidi che, mentre in generale era rivestita de’ consueti suffrutici, in taluni siti eranvi vasti campi con Euphorbia Cupani in fiore. La prima perlustrazione quindi volli farla in questi. All’opposto di Terranova, Siniscola ha un territorio coltivato estesissimo. E però, per qualunque direzione si esca, ci è da fare lungo cammino noioso innanzi di trovarsi nella parte incolta. Il posto pertanto prescelto fu veramente importante. Vi raccolsi molti buoni Imenotteri, tra quali un secondo individuo dell’Apacleticus sardous da me descritto nella memoria quarta; l’Anthidium nanum Mocs., che pare sia conosciuto soltanto di Ungheria; non rara la Nomia aureofasciata. Di Coleotteri segnerò l’Ochthenomus unifasciatus, non registrato tra gli abitanti dell’isola.

ELENCO COMPLETO DEI VIAGGI E DELLE RELAZIONI DI ACHILLE COSTA

MEMORIA PRIMA – settembre-ottobre 1881

https://core.ac.uk/download/pdf/220140181.pdf

MEMORIA SECONDA – primavera 1882

https://digitalcommons.usu.edu/bee_lab_co/477/

MEMORIA TERZA – estate 1883

https://antcat.org/references/123842

MEMORIA QUARTA – 1884 (ma non a seguito di viaggio, causa colera)

https://digitalcommons.usu.edu/bee_lab_co/479/

MEMORIA QUINTA – maggio 1885

https://digitalcommons.usu.edu/bee_lab_co/480/

MEMORIA SESTA – estate 1885

© Tutti i diritti riservati