IN SARDEGNA

di Friedrich Noack

tratto da

TACCUINO ITALIANO

(ITALIENISCHES SKIZZENBUCH) →

Stoccarda, Libreria Cotta, 1900 →

(traduzione a cura di Gallura Tour)

su FRIEDRICH NOACK si veda

AVVERTENZA. Il titolo principale e quelli dei paragrafi sono stati inseriti appositamente per questa edizione. I pochi titoli presenti nell’originale sono contrassegnati con l’asterisco. Pertanto l’Indice allestito è del tutto nuovo.

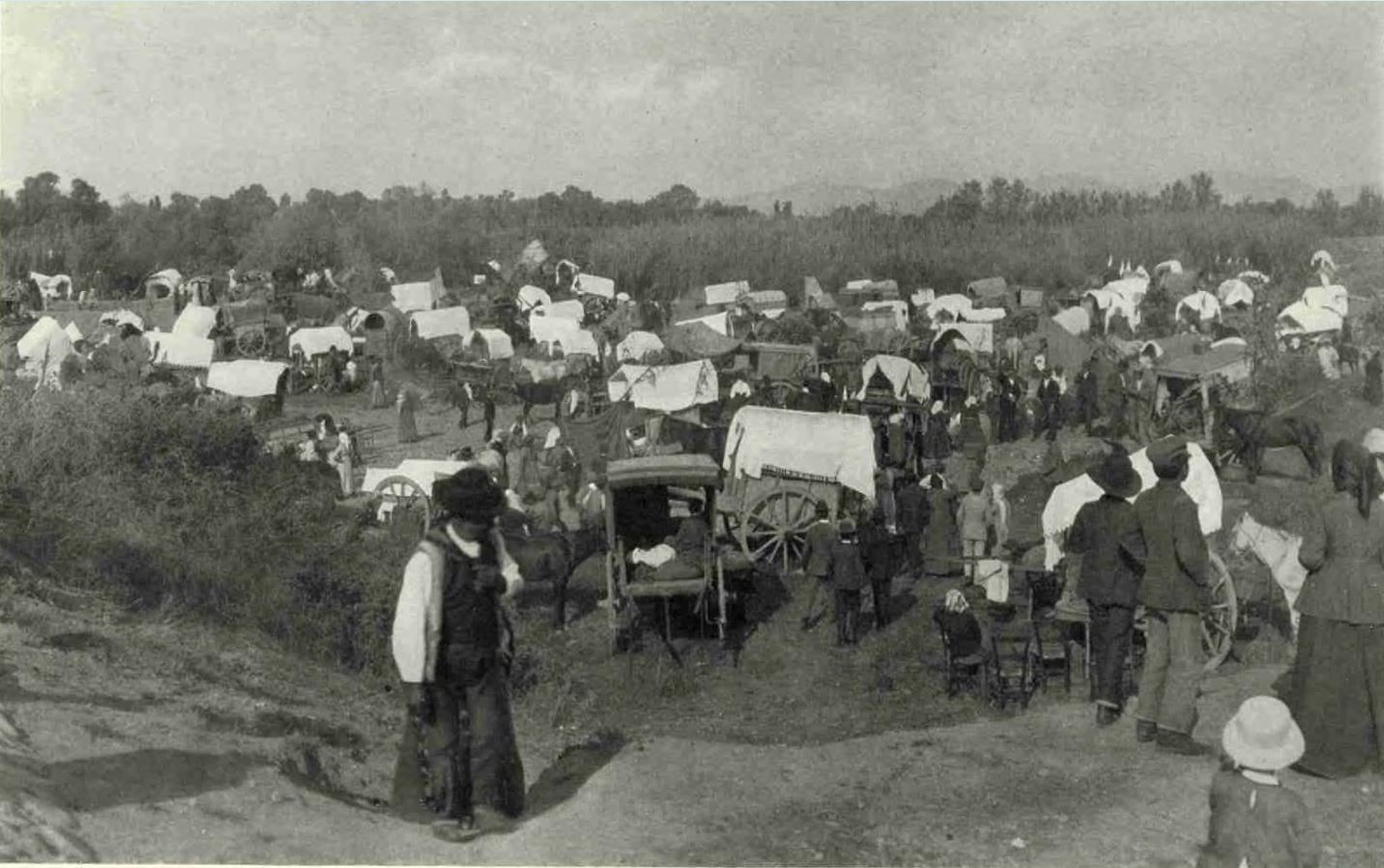

Anche le ilustrazioni (in alcuni casi con didascalie) non sono nel testo originale. Le foto delle tendopoli nella festa di Santa Greca a Decimomannu, vicino Cagliari, sono riportate a titolo esemplificativo della tendopoli citata da Noack alla festa di Oristano (e in generale nel Campidano).

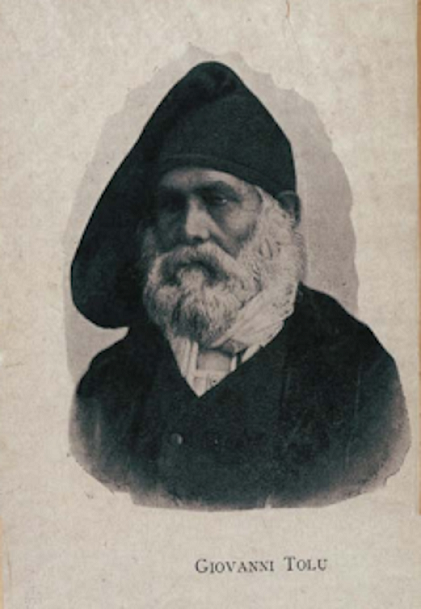

La storia del celebre bandito Giovanni Tolu, che ebbe risonanza internazionale, dopo la pubblicazione del libro di Enrico Costa, nel 1897, viene poi proposta alla fine – come una appendice – e non, come nell’originale, tra il primo viaggio (aprile 1892) e il secondo (giugno 1898), per conferire migliore struttura e amalgama alla narrazione.

INDICE

(cliccare sui titoli)

PRIMO VIAGGIO, GIUGNO 1892

* Giorni di Pentecoste in Sardegna (1892)

∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼

Verso Cagliari – Partenza da Monti

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

SECONDO VIAGGIO, APRILE 1898

Da Monti a Macomer: conversando con due signore di usanze, condizioni sociali, banditi e nuraghi

* Domenica delle Palme a Quartu Sant’Elena

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

TERZO VIAGGIO, APRILE 1898

* Una cavalcata nella selvaggia regione montuosa della Barbagia

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

IL CELEBRE BANDITO GIOVANNI TOLU

PRIMO VIAGGIO, giugno 1892

* GIORNI DI PENTECOSTE IN SARDEGNA (1892)

CAPRERA

* Maddalena, 2 giugno 1892

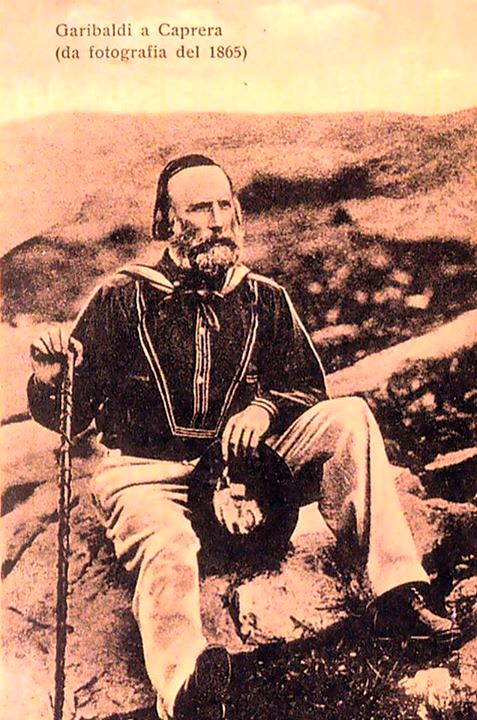

Ogni anno, i fedeli di Garibaldi, coloro che dalla fine degli anni Quaranta hanno combattuto e sanguinato sotto la sua guida con la camicia rossa, i Reduci delle patrie battaglie di Palestrina, Roma, Calatafimi, Milazzo, Reggio, Monterotondo e di tanti altri campi di battaglia, compiono un pellegrinaggio alla piccola isola rocciosa di Caprera, tra la Corsica e la Sardegna. È qui che l’eroe dei due mondi trascorse diversi anni di riposo ed è qui che, dopo una vita straordinariamente ricca di imprese, trovò il suo ultimo riposo.

Sono passati oggi dieci anni da quando Giuseppe Garibaldi chiuse gli occhi a Caprera; ma il momento più fulgido della sua esistenza è assai più remoto nel tempo. Nel 1860 raggiunse l’apice della sua gloria, quando con mille volontari liberò la Sicilia dal dominio borbonico e, in qualità di dittatore della rivoluzione, portò la guerra fino alle porte di Napoli, per poi entrare nella città liberata insieme al re Vittorio Emanuele. Seguì un’ultima fiammata della sua grandezza nel 1867, quando conquistò Monterotondo e si preparò a marciare su Roma per donare al giovane Regno d’Italia la sua capitale. Ma proprio in quell’occasione rivelò anche, con dolorosa chiarezza, i lati deboli della sua natura: la mancanza di visione statale e di acume politico.

Il destino giocò in modo singolare, facendo sì che proprio in Francia, pochi anni dopo, la stella di Garibaldi impallidisse del tutto: in quella stessa Francia contro i cui eserciti aveva gloriosamente difeso la Repubblica Romana nel 1849 e i cui fucili Chassepot nel 1867, a Mentana, avevano compiuto quei famosi “miracoli” contro le sue schiere.

Non si devono dimenticare né gli errori né gli ultimi insuccessi di Garibaldi, se si vuole valutare correttamente il suo ricordo presso gli italiani. Il grande Garibaldi era già quasi vent’anni scomparso prima che la morte distruggesse del tutto il suo corpo; ma il popolo italiano, in questi due decenni, non ha mai dimenticato la gratitudine che una nazione nobile deve ai suoi migliori. Gli italiani, con la loro incrollabile venerazione per il condottiero della loro rinascita nazionale – una venerazione che non è stata indebolita né dagli insuccessi esteriori né dalle stravaganze della vecchiaia – hanno dato un esempio di gratitudine nazionale da cui molti altri popoli potrebbero ancora imparare.

Nella storia, l’eremita di Caprera vive come un uomo straordinario, con grandi virtù e grandi difetti; nel cuore del popolo italiano, invece, la sua immagine appare senza macchia, come quella di un semidio, circondata da un’ammirazione riconoscente, che proprio nella sua cecità ha qualcosa di commovente. Il nome di Garibaldi è e rimane per gli italiani un simbolo del pensiero nazionale: e questo spiega tutto.

Anche la particolare natura della commemorazione, così come viene solitamente celebrata nel giorno della morte dell’eroe a Caprera, è un segno della profondità del sentimento che l’Italia conserva per il suo grande defunto. La cerimonia è del tutto priva di quegli elementi esteriori di attrazione che spesso occupano un ruolo centrale nell’organizzazione delle celebrazioni moderne. I piaceri materiali e le forme di intrattenimento, che nel resto del mondo non mancano neppure nelle occasioni solenni, qui sono completamente esclusi.

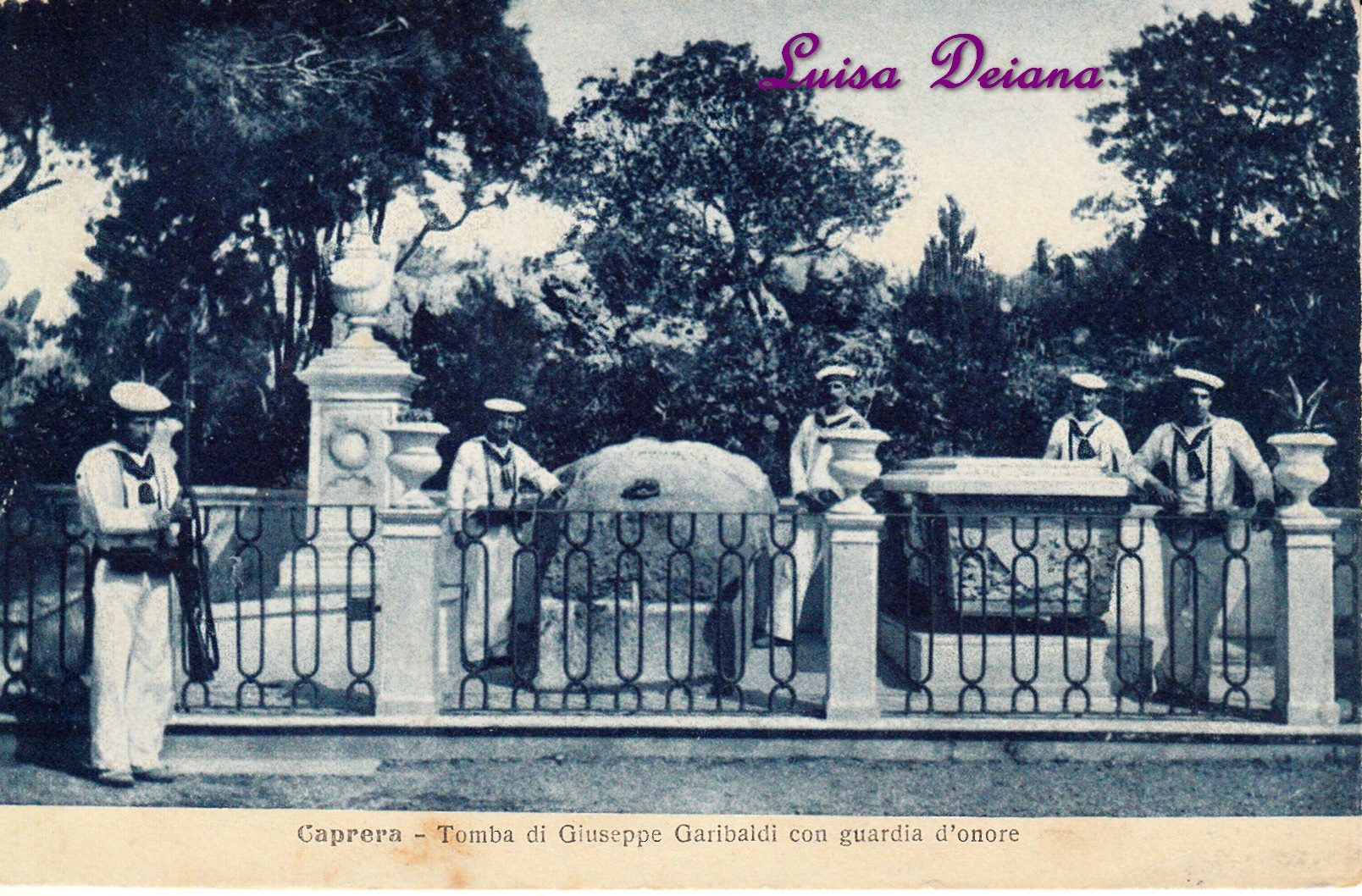

L’intero pellegrinaggio a Caprera rappresenta per i partecipanti più un sacrificio che un piacere. Eppure, centinaia di persone affrontano volentieri questo sacrificio, sopportano i disagi di un lungo viaggio in treno e in mare fino a quella piccola isola remota, dove il concetto stesso di ospitalità turistica è inesistente. Sotto il sole cocente, si inerpicano sui ripidi sentieri rocciosi che da La Maddalena conducono a Caprera, solo per deporre una corona sulla tomba di Garibaldi e, davanti alle numerose reliquie della sua ultima dimora, riscaldare il loro sentimento patriottico. Dopo una giornata di caldo, fame e sete, fanno ritorno a bordo, dove la musica di bordo, intonando l’inno garibaldino, li distrae dalle carenze del rancio, e dove trascorrono la notte, stipati sul ponte o sottocoperta come pecore in un ovile, senza chiudere occhio.

Ma il giorno dopo – o il terzo giorno – fanno ritorno nelle loro città con gli occhi che brillano di entusiasmo, colmi dell’orgoglio di aver compiuto un dovere patriottico.

Io mi unii a coloro che da varie località dell’Italia centrale si radunarono a Civitavecchia per imbarcarsi su due piroscafi della Navigazione Generale, diretti a La Maddalena. Oltre ai veri e propri garibaldini, giunti con le bandiere delle loro associazioni e talvolta con proprie bande musicali, vi erano numerosi deputati e funzionari, presenti come rappresentanti ufficiali per la celebrazione del decimo anniversario. Tra questi, i radicali Cavallotti, Barzilai, Pais-Serra, oltre a numerosi esponenti della stampa e altri ammiratori di Garibaldi provenienti da ogni ceto sociale.

Molti, pur non avendo mai indossato la camicia rossa, volevano comunque rendere il loro tributo di devozione patriottica sulla sua tomba. Il gruppo era una variopinta compagnia di oltre un migliaio di persone, alcune vestite con l’uniforme scintillante delle Freischärler (corpi franchi), il petto ornato di medaglie, la bisaccia e la borraccia ben rifornite, come se stessero partendo per una campagna di guerra. Alcuni custodivano con grande premura un bagaglio di dimensioni straordinarie, dalla forma di una ruota di carro: era la cassa che conteneva la corona di fiori freschi destinata alla tomba dell’eroe.

Così come i due piroscafi sovraffollati salpati da Civitavecchia, anche altre navi partirono da Genova, Livorno, Napoli e, per gli isolani, da Palermo e Porto Torres (Sardegna). Tutta questa imponente flottiglia si ritrovò nelle acque intorno a La Maddalena nelle prime ore del mattino del 2 giugno.

Là, il mare splendente appare racchiuso come un grande lago interno, incorniciato dalla costa settentrionale della Sardegna e dalle isole di Santo Stefano, La Maddalena e Caprera, le cui luminose scogliere calcaree oggi sovrastano minacciose bocche di cannone. Infatti, da alcuni anni l’intera area costiera lungo lo stretto di Bonifacio è stata trasformata in una poderosa fortezza marittima: nelle alture rocciose sono state scavate batterie e forti, mentre sui fondali marini si celano torpedini pronte a colpire.

Un fervente garibaldino, che tra l’altro pronunciò la memorabile frase secondo cui San Garibaldi avrebbe mandato il bel tempo per la commemorazione, mi spiegò con convinzione che l’intero piano di fortificazione, concepito per contrastare la Francia, fosse stato ideato dallo stesso Garibaldi, ritiratosi a Caprera proprio a tale scopo. Naturalmente, non osai contraddirlo.

Non erano ancora le otto del mattino quando sbarcai su una piccola scialuppa a vapore appartenente alla stazione navale italiana. Da lì mi incamminai lungo la costa, attraversando cantieri navali e caserme, fino a imboccare il caldo e polveroso sentiero che conduceva alla diga e al ponte che oggi unisce Caprera a La Maddalena. Lo stretto in quel punto è largo appena mezzo chilometro e l’acqua non supera i quattro metri di profondità.

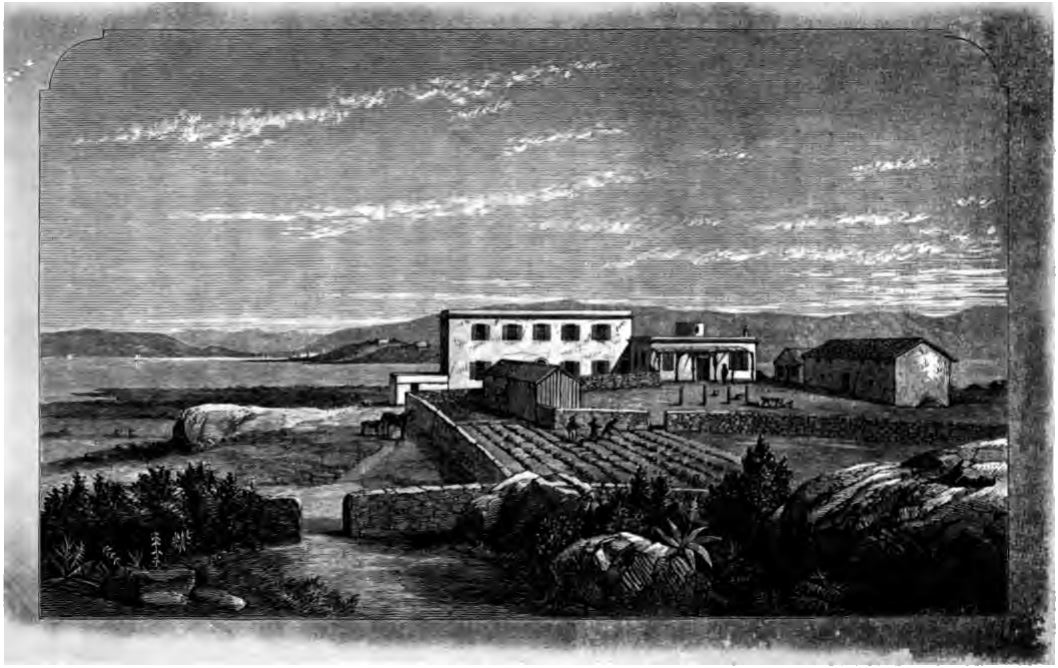

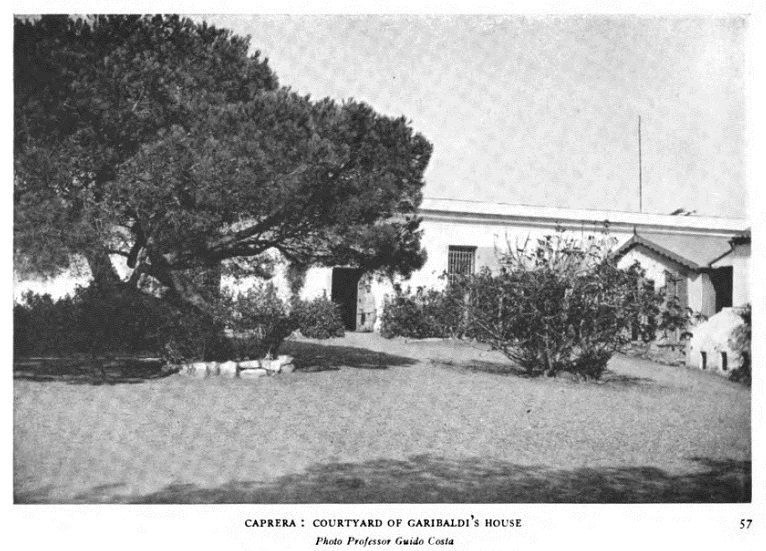

La meta del pellegrinaggio si staglia da lontano agli occhi del visitatore: quella bassa casa bianca con la torretta rotonda, incastonata tra i massi di granito grigio e il verde cupo del fogliame, mentre più in alto, come sentinelle eterne, frastagliate creste di roccia si ergono fino a duecento metri nell’azzurro del cielo.

Il sentiero, che si snoda tra rocce dalle forme bizzarre, timo in fiore e un intrico sempreverde di arbusti, avvolto da un profumo intenso e oggi adornato da piccole bandiere svolazzanti, conduce in venti minuti dalla diga fino alla casa di Garibaldi, intorno alla quale sventolano, gonfiate dal vento, le bandiere tricolori.

Ma il più bel decoro della celebrazione è rappresentato dalla folla stessa: centinaia di persone accorse dai vicini centri costieri per assistere all’arrivo delle associazioni garibaldine. Pazientemente attendono sotto il sole, sparpagliati attorno alla casa o cercando refrigerio all’ombra di una roccia o di un leccio, consumando ciò che hanno portato con sé: pane, uova, arance, accompagnati da vino sardo.

Molti indossano il costume tradizionale: gli uomini vestiti di nero e bianco o in altre tinte scure, con il capo coperto dalla lunga berretta a sacco; le donne in abiti vivaci, per lo più di seta o velluto, con gli spacchi delle maniche ornati di sferette d’argento e un velo bianco di pizzo che, posato sui capelli neri, scende fino al corpetto di velluto viola e alla gonna finemente pieghettata, rossa o nera.

Nelle prime ore del mattino hanno già reso omaggio alla casa e alla tomba dell’eroe nazionale e ora si riposano, in attesa che la cerimonia abbia inizio.

Davanti agli ingressi della sobria dimora, veterani in camicia rossa montano la guardia d’onore. Di tanto in tanto, alle finestre della casa appare un membro della famiglia: Menotti Garibaldi, sua sorella Teresita e il marito di lei, Stefano Canzio, giunti già il giorno precedente per rendere omaggio alla memoria del loro defunto.

La famiglia gli ha eretto alcuni anni fa un degno monumento: una monumentale statua in marmo bianco, posta sulla spianata di fronte alla casa, sovrastante le vicine rocce grigie e visibile da lontano. La testa maestosa, incorniciata dalla barba, esprime un’espressione serena, quale si addiceva al vecchio eroe; le braccia stringono il mantello sul petto.

All’interno della casa si possono ammirare numerosi altri ritratti di Garibaldi, raffigurato in diverse fasi della sua vita, insieme a una raccolta di ricordi distribuiti in tre stanze.

Si accede alla semplice dimora attraversando un piccolo giardino, dove tra il fitto fogliame verde risplendono i gerani rosso fuoco, i fiori prediletti dall’eroe. L’edificio, tuttavia, sembra di recente non essere stato ben mantenuto: proprio durante la celebrazione odierna, il pavimento di una stanza è crollato sotto il peso di una trentina di visitatori. Fortunatamente, l’incidente non ha causato gravi conseguenze.

Dalla spianata antistante la casa, situata a 40 metri sul livello del mare, si gode di una vista aperta sull’intero stretto, fino a Santo Stefano e La Maddalena. Da lì osservai l’arrivo dei garibaldini, che si erano disposti in ordine sull’isola vicina e ora avanzavano in lunga processione, attraversando il ponte e risalendo il sentiero stretto. Le camicie e i berretti rossi brillavano al sole, simili ai gerani nei vialetti del giardino, le bandiere sventolavano al vento, e le note avvincenti dell’inno di Garibaldi si diffondevano con la brezza balsamica tra le rocce e sul mare.

La cerimonia vera e propria presso la tomba si componeva di due discorsi, pronunciati dai deputati Pais e Cavallotti, e della deposizione delle corone. Mentre l’inno di Garibaldi risuonava trionfante nel luminoso giorno e un centinaio di bandiere sventolavano nella valle degli ulivi dietro la casa, la tomba si ricopriva di un’immensa quantità di fiori; si dice che siano state deposte più di 200 corone, molte di dimensioni imponenti. Alla fine, la bianca urna di marmo quasi scompariva sotto la montagna di fiori, che con la loro profumata magnificenza ricoprivano interamente il massiccio blocco di granito che funge da lapide.

Dalla tomba, situata ai margini della valle degli ulivi, tornai alle stanze della memoria. Esse custodiscono molti oggetti affascinanti, osservati in silenziosa venerazione dalle migliaia di visitatori che vi transitarono durante la giornata: armi, ritratti, attestati d’onore, corone con dediche di personalità di spicco. Nella stanza in cui Garibaldi morì, al centro, si trova il semplice letto di ferro, mentre alla parete è ancora appeso il calendario a strappo con il foglio ingiallito del 2 giugno 1882. Una delle pareti è ornata da un eccellente ritratto di Mazzini.

A tutti questi ricordi della vita dell’eroe si potrebbe aggiungere una piccola reliquia che vidi a Roma presso un novantenne devoto ammiratore di Garibaldi: un piccolo bicchiere da vino, rosso e bianco, con l’immagine di Pillnitz, che cela una storia molto caratteristica. Prima di una delle sue spedizioni contro i tiranni d’Italia, Garibaldi incontrò una dama di Amburgo, che in passato lo aveva già sostenuto con ingenti somme e gli aveva promesso un’ulteriore donazione. Tuttavia, la donna non poté mantenere la promessa, poiché il marito si oppose fermamente. Mentre cercava di spiegare all’amico il motivo della sua impossibilità a versare il contributo, gli offrì un bicchiere di vino.

Ma, come spesso accade, si possono spendere molte parole per giustificarsi, mentre chi ascolta non sente altro che un no a tutto. Garibaldi, vedendo svanire la somma promessa e con essa il destino della sua impresa, fu preso da un impeto di incontenibile collera e, portando il bicchiere alla bocca, ne morse via un pezzo dal bordo. Un gesto tipicamente garibaldino, non solo per il temperamento ardente, ma anche per la sua impetuosa determinazione! Quel bicchiere frantumato è una perfetta illustrazione del carattere che Massimo d’Azeglio attribuì a Garibaldi: “l’uomo dal cuore di bambino e dalla fronte di bufalo”. Ma fu proprio questa fronte, questo indomito coraggio capace di abbattere con tenace forza ogni ostacolo, che permise all’eroe di realizzare l’opera nazionale per la quale l’Italia gli sarà eternamente grata.

LA MADDALENA

Non volevo tornare a Roma dopo la commemorazione senza aver visto almeno qualcosa della vicina Sardegna. Tutto ciò che si sente dire su questa terra così peculiare suscita un vivo desiderio di conoscerla meglio. I giornali riportano spesso notizie di incredibili imprese di briganti, seguite in Parlamento da interrogazioni sullo stato della sicurezza pubblica nell’isola, che viene unanimemente riconosciuto da tutti i partiti e persino dal governo come intollerabile. Sono fatti che destano curiosità, sebbene al tempo stesso consiglino prudenza. Perciò, già a Roma, avevo infilato nella tasca un revolver per ogni evenienza, riempito il mio zaino con il necessario per qualche giorno e con qualche materiale da disegno, e mi ero accertato, consultando il Baedeker, che all’inizio di giugno si potesse ancora viaggiare in Sardegna senza rischiare troppo la febbre.

Nel pomeriggio del 2 giugno, dissi addio alla casa di Garibaldi e, mentre i raggi del sole cadevano come frecce ardenti, mi incamminai verso La Maddalena. Fino a pochi anni fa, la cittadina sull’omonima isola non era che un insignificante villaggio di pescatori, con casette basse e modeste. Da quando gli italiani l’hanno trasformata nel centro della loro fortezza marittima e vi hanno stanziato una guarnigione, il piccolo borgo di pescatori è stato almeno in parte sfiorato dalla civiltà. Sul lato del porto e delle caserme sono sorte alcune strade con edifici nuovi e a più piani, negozi e caffè, dove gli ufficiali della guarnigione possono procurarsi tanto il necessario quanto il superfluo. Tuttavia, per il forestiero non esiste alcun servizio, anche perché non ne arriva mai nessuno. Persino trovare un alloggio per la notte si rivelò un’impresa. Attraversai le strade, che – come in tutta la Sardegna – portano con sé un caratteristico odore di vino, formaggio e pelli di capra, cercando invano un albergo.

Dopo varie domande infruttuose, un uomo dalla folta barba nera mi condusse a una piccola casa alla fine del paese; aveva una porta e due finestre e conteneva due stanze. Una di queste serviva alla famiglia per ogni esigenza, mentre l’altra era la cosiddetta “camera ammobiliata”. Qui avrei dovuto trascorrere la notte in compagnia di un operaio dell’arsenale marittimo. Poiché però non conoscevo minimamente quel valoroso ciclope, né tantomeno le sue convinzioni in materia di pulizia, onestà e amore per il prossimo, feci una smorfia di disapprovazione e preferii riprendere la mia ricerca. Vale la pena notare che già il giorno seguente abbassai di molto le mie pretese e mi adattai al giaciglio sardo senza più tante cerimonie.

Dopo aver vagato per un’altra mezz’ora tra le calde strade di La Maddalena, il farmacista – che avevo interpellato, ritenendolo l’uomo più colto del luogo – mi rivelò che in effetti in paese esisteva un’osteria, chiamata Scala di Ferro. Con un “Grazie, prode farmacista!” mi incamminai seguendo le sue indicazioni, girando a sinistra e a destra per un intrico di vicoli, finché, in un angolo sperduto dietro la chiesa, mi trovai finalmente di fronte alla tanto attesa locanda.

Nella buia stanza d’ingresso dormiva un uomo, vestito solo dell’indispensabile. Era l’oste. Dopo averlo svegliato e chiesto una camera, mi rispose che se ne sarebbe trovata una e mi condusse nell’atrio della casa. Lì mi lasciò in piedi e si sedette a un tavolino, da cui estrasse penna e carta da un cassetto. Mi domandò il nome, la professione, l’età e tutte quelle informazioni che solitamente si trovano su un mandato di cattura. Mi ero fatto un’idea un po’ diversa dell’ospitalità sarda, ma risposi onestamente a tutte le nove domande, aggiungendo che avevo appena partecipato alla commemorazione di Garibaldi a Caprera. A quel punto fui ritenuto degno di passare la notte nella stanza numero 1.

Quando la mattina seguente chiesi la colazione, mi fu detto che la casa non era attrezzata per offrire pasti e che avrei dovuto recarmi piuttosto al Café Nazionale. Erano circa le sette del mattino e, nel suddetto caffè, stavano ancora spazzando la sala, dove fino a tarda sera i garibaldini avevano festeggiato prima di fare ritorno a casa. Dopo una certa attesa impaziente, riuscii a ottenere una tazza di caffè, ma non c’era pane. Sopportare l’inevitabile con dignità è una regola essenziale nei viaggi. Bevvi il mio caffè e poi comprai per strada una libbra di ciliegie squisite. Si può fare anche così.

* GIORNI DI PENTECOSTE IN SARDEGNA (1892)

PALAU

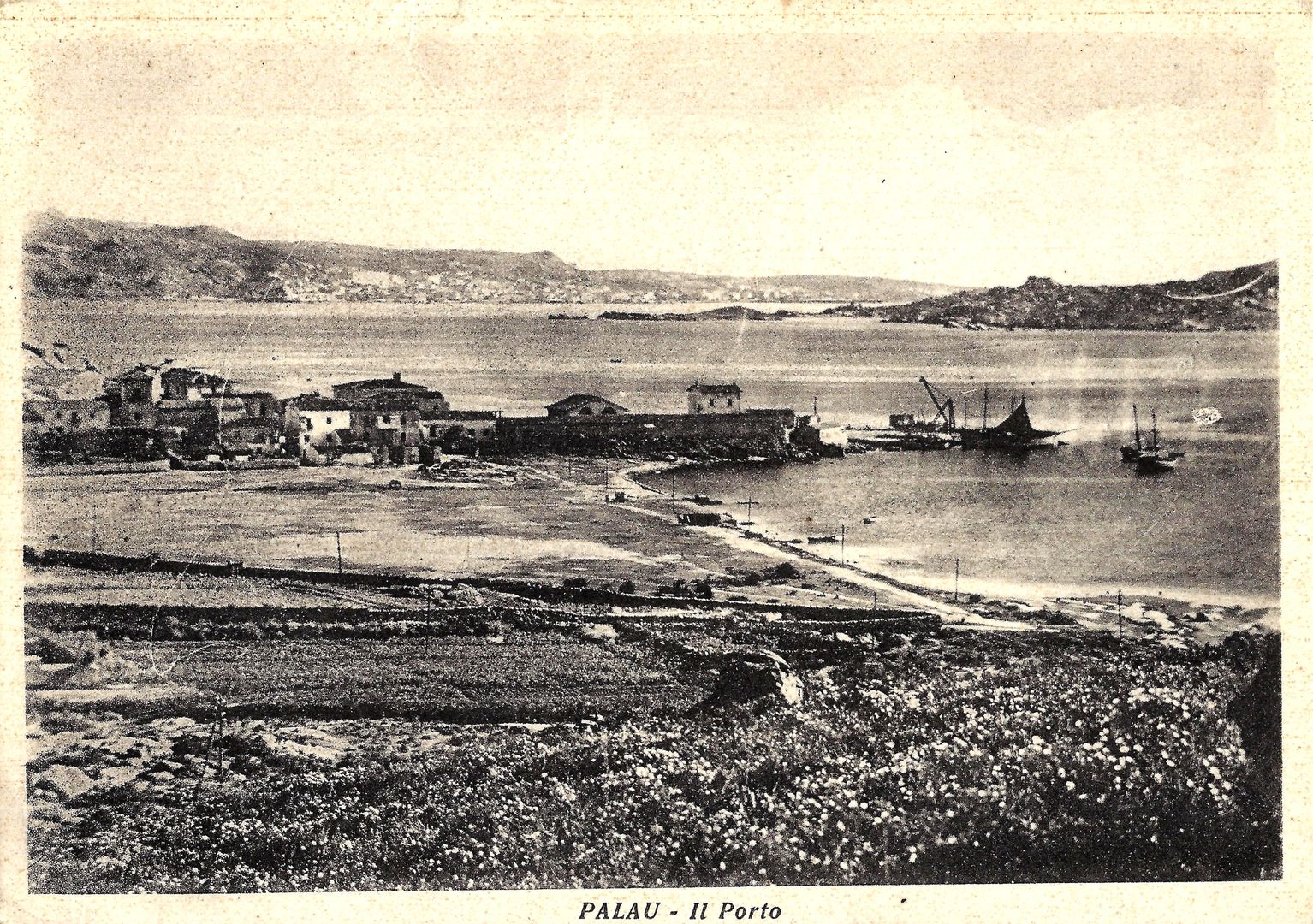

Alle otto, con il mio fagotto, ero su una piccola barca a vela e attraversavo il breve tratto di mare che mi separava da Palau, sulla costa nord della Sardegna, distante quattro chilometri. Il viaggio fu straordinariamente affascinante. Le case di La Maddalena si allineavano lungo la riva rocciosa come perle colorate; il paese, visto da fuori, appare molto più bello di quanto non sia all’interno. Il mare, quieto e scintillante, era circondato da grigie scogliere calcaree simili a gigantesche mura; sulle loro cime, le mura rossastre delle fortificazioni brillavano al sole, mentre più in basso, sulla superficie liscia dell’acqua, alcune navi da guerra riflettevano le loro imponenti sagome.

La costa sarda si eleva dal mare emergendo da una corona di basse scogliere con pendii verdi; alcune case bianche spiccano sulla spiaggia di Palau, o Parau. Più in alto, la catena calcarea si frastaglia in forme bizzarre, un tempo probabilmente collegata a quella corsa. Tra i profili rocciosi ce n’è uno particolarmente degno di nota: sembra esattamente un enorme orso che, a cento metri sopra il mare, sta ritto con il capo chinato in avanti, come se fiutasse in direzione della vicina Corsica. Per questo motivo, quel punto è chiamato Capo dell’Orso, o Monte dell’Orso. Sulla sua cima, così come sul vicino Monte Altura, sono stati recentemente costruiti dei forti. Se un giorno i francesi tentassero di attraversare lo stretto di Bonifacio, probabilmente si troverebbero qui a sbattere inutilmente la testa contro le difese.

Dopo un’ora di navigazione, sbarcai a Palau. La spiaggia era nera, coperta dal carbone di legna che viene trasportato qui dalle montagne dell’entroterra per essere caricato sulle navi: probabilmente l’unica attività commerciale di questo luogo. La piazza consisteva al massimo in una dozzina di case, tra cui una bottega che fungeva anche da osteria e locanda.

La casa non sembrava molto affidabile, così decisi di non aspettare la diligenza, che sarebbe dovuta partire per Tempio alle 6 del mattino seguente, ma di ingaggiare un uomo con un cavallo, un viandante, che di mestiere faceva il calzolaio, di nome Michele Uliva, che promise di portarmi a Tempio prima di sera, percorrendo una strada carrozzabile di 50 chilometri. Dovevano essere circa 9 ore di cavallo, comprese le pause di riposo. Ma quella distanza doveva averla misurata una vecchia volpe!

VERSO TEMPIO

Verso le nove e mezza, ci mettemmo in cammino lungo una buona strada che risaliva una pittoresca valle fluviale, addentrandosi nell’entroterra. Dopo circa un’ora di cavalcata, raggiungemmo un’altura da cui si apriva, per chi si voltava a guardare indietro, un panorama grandioso. In primo piano si estendeva un paesaggio selvaggio di rocce, ricoperto di macchia sempreverde ed erbe profumate; tra queste, in ampie chiazze, una delicata specie di sassifraga con steli viola e fiori lilla chiaro in ampi petali. Più in basso, si vedeva il mare di un blu profondo, incorniciato da promontori a parete, disseminato di scogli e isolotti. Sullo sfondo, la Corsica si innalzava maestosa, con le sue montagne che si stagliavano verso il cielo, alcune ancora coperte di neve; ai loro piedi, risplendevano al sole le case bianche di Bonifacio. Nell’illustrarmi la prospettiva, Michele Uliva fece quella che definì una dichiarazione politica nei confronti della dirimpettaia Francia, dalla quale mi apparve chiaro che la sua simpatia per la nazione sorella latina non fosse particolarmente grande.

Michele era un sardo nel corpo e nell’anima. Non indossava più il costume tradizionale e, dal suo aspetto, si sarebbe potuto scambiarlo per un calzolaio tedesco, ma il suo cuore era autenticamente sardo. Quando non parlava o beveva, cantava per me canzoni della sua terra. Ce n’erano due, in particolare, che non si stancava mai di ripetere.

La prima raccontava la vita di una giovane donna che attende invano un marito: “Quarantacinqu’anni, marito non c’è; cinquant’anni, si ammazzerà.”

Un finale malinconico, che spero non faccia riferimento a qualche antico costume sardo.

La seconda canzone preferita del mio accompagnatore culminava nelle seguenti parole: “Sono in Africa prigioniero, ma quando tornerò, vedrai Marietta mia, come ti posso amar’!”

La cantava con tanta passione e struggimento, come farebbe un ragazzo innamorato di vent’anni, sebbene – come scoprii più tardi – fosse già nonno. Aveva due o tre figlie sposate nella regione tra Tempio e la costa nord, nella cosiddetta Gallura; e questo fu il motivo per cui non arrivai a Tempio quella sera. Un altro tratto distintivo di Michele era la capacità di imprecare in modo blasfemo, ma senza cattiveria. Al posto di affermazioni, conferme o negazioni, faceva ampio uso di un variopinto repertorio di imprecazioni, che preferisco non riportare per intero, ma di cui la seguente conversazione dà un’idea abbastanza chiara:

Io dico: “Fa proprio caldo oggi.”

Lui risponde: “Dio cane! Da noi fa sempre caldo.”

Io, “Trovo il panorama bellissimo”.

Lui ribatte: “Porca Madonna! La Sardegna è una terra magnifica.”

Con il suo cavallo, però, parlava molto più gentilmente: non lo rimproverava mai e la sua voce si faceva persino affettuosa quando lo incitava con dolcezza:

“Anda cavà! Ah, carino!”(in sardo, per dire “Va cavallo”, in tedesco: “Lauf, mein Gäulchen, mein gutes!” – “Corri, mio cavallino, mio bravo!”)

Il cavallo faceva del suo meglio sulla strada ripida e arroventata, e all’inizio avanzavamo piuttosto spediti. Durante l’intera giornata incontrammo in tutto tre o quattro carri trainati da buoi, carichi di sacchi di carbone, e qualche cavaliere solitario avvolto nello scuro costume nazionale, con il fucile in spalla. Incrociammo anche una contadina, seduta a cavallo con due bambini.

La zona era deserta; non c’era un solo villaggio tra Palau e Tempio, solo una dozzina di case singole o capanne sparse sui pendii della montagna. Complessivamente, nel corso di un’intera giornata, abbiamo incontrato tre o quattro carri trainati da buoi con sacchi di carbone e alcuni singoli cavalieri nel cupo costume nazionale con il fucile in spalla, oltre a una contadina seduta a cavallo con due bambini.

Tutta questa regione, la più settentrionale dell’isola, è quasi del tutto incolta, proprio come molte altre parti della Sardegna: vallate e alture servono al massimo come pascoli. Mentre le vette più alte, che raggiungono i 400-500 metri, sono scoscese e brulle, più in basso, sui pendii e nelle valli tra le rocce, cresce rigogliosa una vegetazione fatta di alberi e arbusti. Tutta la parte più settentrionale dell’isola, come altre, è quasi completamente incolta; valli e colline servono al massimo come pascoli. Mentre le cime più alte, che si innalzano fino a 400 e 500 metri, sono aspre e spoglie, i pendii più bassi e le valli sono rigogliosi di alberi e arbusti tra le rocce. Ma in estate, solo stretti fili d’acqua argentata si snodano nel fondovalle e, se i ponti di pietra crollati non testimoniassero la forza dell’acqua in inverno, non si crederebbe alla presenza di fiumi in questa regione montuosa. L’anno scorso il fiume Liscia, che abbiamo dovuto attraversare più volte, e i suoi affluenti hanno distrutto case, ponti e strade con terribili alluvioni. Attualmente era quasi nascosto sotto pietre e foglie.

Ma nonostante il caldo torrido, qua e là, all’ombra di cespugli di alloro e lecci, si trovano fresche sorgenti lungo il cammino. Ad ognuna di esse ci si può fermare a riposare, e sia l’uomo che l’animale ne traggono ristoro. Accanto alla maggior parte delle sorgenti, sul bordo di una pietra, è posto un lupo, lasciato a disposizione da qualche vicino di buon cuore. Il lupo è un mestolo rudimentale ricavato dalla corteccia di sughero, fissata su un manico di legno; non è a tenuta stagna, e se non si beve in fretta, l’acqua esce tra le fessure, proprio come dalla botte delle Danaidi.

Ma oltre all’acqua, il mio prudente accompagnatore portava con sé un’altra bevanda: il forte vino rosso sardo, che scorre come fuoco nelle vene, la cui asprezza è addolcita da un delicato profumo. Michele Uliva si premurava – nel suo stesso interesse – che non ci mancasse mai il vino.

A due ore da Palau, fuori dal sentiero principale, sorgeva la sua abitazione: una casa a un solo piano, che consisteva in un’unica stanza, con una porta e una finestra. Sul fuoco, acceso al centro della stanza, in un’incavatura circolare scavata nel pavimento di terra battuta, sua moglie preparava la pasta che avevamo portato con noi da Palau, e la mangiammo accompagnandola con un ottimo pane.

La zucca, un recipiente per bere ricavato da un lungo melone svuotato, passava di bocca in bocca. Quel poco di vino rosso che vi avanzava, Michele lo versava in una zucca più piccola e rotonda, da portare con sé per il viaggio.

Dopo un’ora di sosta, riprendemmo la salita, mentre, per rinfrescarci, mangiando come dessert rinfrescante le foglie di lattuga che avevamo portato con noi. Michele, stanco di camminare, si sistemò dietro di me sul cavallo. L’animale sudava così tanto che i nostri pantaloni gocciolavano, ma continuava imperterrito a trottare, mentre la mia guida cantava e chiacchierava con entusiasmo. Verso le cinque del pomeriggio, Michele mi confessò che sentiva nostalgia di sua figlia, che abitava a pochi minuti di cammino dal sentiero principale, in uno stazzo, una tipica casa rurale isolata. La zucca era ormai vuota.

A patto che saremmo arrivati a Tempio prima di sera, acconsentii a fargli fare una visita alla figlia. Ma la casetta era chiusa, e Michele allora gridò a gran voce attraverso monti e valli: “Oh Caterìì!” Ma Caterina non rispose. Così, con un abile stratagemma, Michele aprì la porta da solo, e noi entrammo, lasciandoci alle spalle il sole cocente, per immergerci nel buio rinfrescante sotto il tetto di canne. Il mio accompagnatore conosceva bene il posto: trovò piatti, cucchiai e una mizzurata, una sorta di latte denso e ancora non acido.

Avevamo appena terminato il pasto ristoratore, quando comparvero la figlia, il genero, il bambino e la nonna. Erano stati giù, al ruscello, a fare il bucato, e si rallegrarono della visita inattesa. A quel punto, naturalmente, dovemmo trattenerci ancora un po’: la zucca venne riempita di nuovo, e a me fu chiesto di fare un ritratto della giovane coppia con il bambino di sei mesi nel mio taccuino di schizzi, per la gioia del felice nonno Michele. La giovane madre, per far stare perfettamente fermo il neonato, lo mise al seno, ed io mi misi a disegnare.

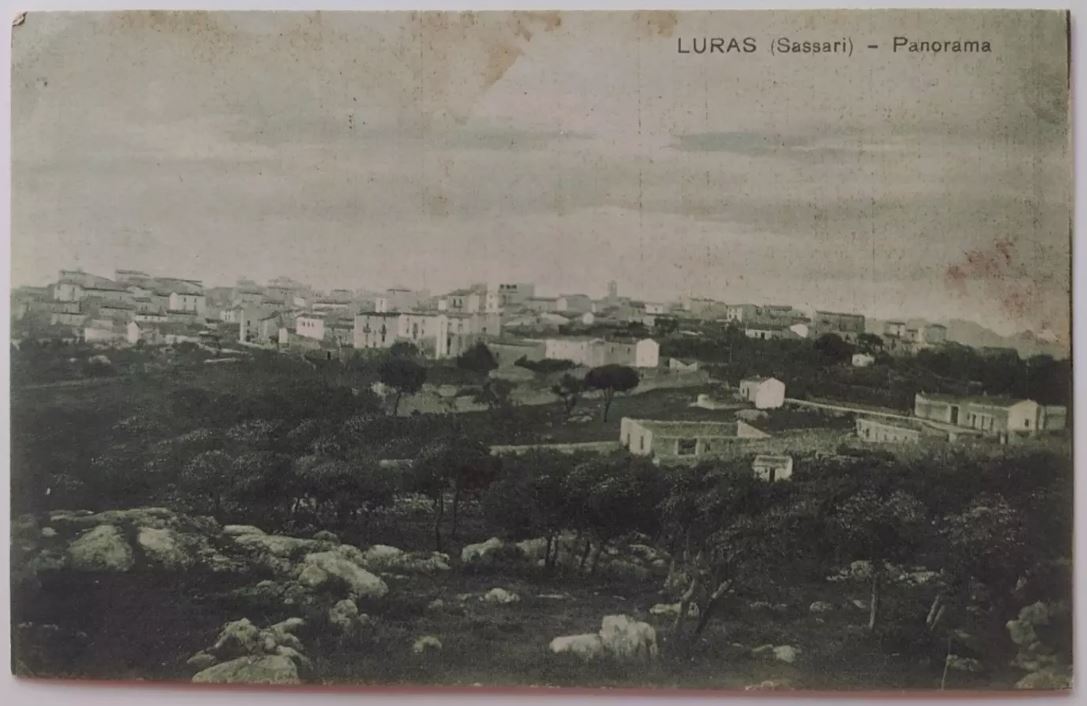

Solo dopo le sei di sera riprendemmo il viaggio, io sempre con la speranza di arrivare a Tempio per cena. Ma l’amore paterno di Michele aveva altri piani. Quando alle 8 di sera – il sole era già scomparso dietro le montagne – raggiungemmo lo spartiacque tra il Liscia e il Rio di Vignola, da dove Tempio si vedeva per la prima volta in lontananza, la mia guida mi disse che difficilmente saremmo arrivati a destinazione prima di mezzanotte; tuttavia, mi propose un’alternativa: se avessimo lasciato la strada principale e svoltato a sinistra, giù per la valle, avremmo potuto raggiungere Luras intorno alle dieci di sera. Cosa fare? Ero stanco e desideroso di un giaciglio, così acconsentii a deviare verso Luras, dove, guarda caso, il buon Michele aveva anche lì una figlia sposata.

Ora si scendeva e si saliva su sentieri ripidi e sassosi. Stava calando la notte e stava sorgendo la luna; non era ancora piena, ma già illuminava di luce argentea la magnifica natura montana. L’aria infinitamente limpida metteva in risalto gli spigoli delle montagne e i boschi, e la stella della sera brillava come non l’avevo mai vista; era come una luce di fuoco solitaria. Centinaia di grilli frinivano nei prati tutt’intorno e, quando attraversammo un ruscello, vedemmo dei cavalli, venuti dal pascolo la sera per bere, fuggire veloci all’ombra. Un contadino dormiva su un carro vicino alla strada; fu l’unica persona che vedemmo fino alle dieci e mezza, quando arrivammo a Luras. Per il resto eravamo circondati solo da un paesaggio solenne animato dai suoi animali notturni.

All’improvviso, un rumore acuto e lontano, che risuonava in modo strano nell’oscurità, attirò la mia attenzione. Chiesi al mio accompagnatore di cosa si trattasse. Lui, invece di rispondermi, mi domandò se avessi paura. Io negai con fermezza, aggiungendo con intenzionale nonchalance che nella tasca su cui tenevo la mano c’era un revolver carico.

Non avevo paura, ma provavo una sensazione strana e insolita: da un lato la gioia per la maestosità solenne della natura che mi circondava, dall’altro una timida curiosità per un futuro ignoto verso cui avanzavo a cavallo. Michele allora mi assicurò con grande fervore che era mio amico e che non avevo nulla da temere; in Gallura non c’erano briganti, quelli si trovavano solo nelle montagne di Bitti e Nuoro, e quel rumore crescente non era altro che il fragore di una cascata formata dal fiume Liscia. Ed era proprio così. Attraversammo per la terza volta il torrente e alle 10 di sera giungemmo in una zona dal carattere del tutto nuovo. Imponenti querce da sughero si stagliavano oscure lungo il sentiero, poi si alternarono vigneti, piantagioni di fichi e uliveti: ci stavamo avvicinando al paese di Luras. Le pareti bianche e imbiancate a calce delle basse abitazioni brillavano al chiaro di luna attraverso il fogliame delicato degli alberi di leccio. I cani abbaiarono, e su un selciato che non era migliore del pietrisco dei sentieri montani, mi addentrai nelle ombre nere delle strade del villaggio.

LURAS

Mi sentivo come il nobile cavaliere Don Chisciotte della Mancia, di cui Cervantes racconta da qualche parte che, in una notte di luna, giunse con il suo scudiero Sancho in un villaggio sconosciuto e misterioso. Il mio fedele Sancho si prese cura di me nel miglior modo possibile. Trovò un’osteria, bussò con insistenza alla porta finché qualcuno venne ad aprire, raccontò agli abitanti chi fossi e che desideravo pernottare e, dopo pochi minuti, ci trovammo seduti a tavola davanti a un piatto che mangiai con grande appetito, pur non avendo la minima idea di cosa fosse. Poi andammo a dormire. Sopra il mio giaciglio pendeva il fucile del padrone di casa, mentre Michele Uliva si distese su un pagliericcio in un angolo. E benché russasse facendo un rumore simile agli opifici sferraglianti del Don Chisciotte, anch’io mi addormentai presto, con il sonno dei giusti, senza preoccuparmi di chiedere se le lenzuola fossero pulite o se la porta fosse chiusa a chiave. Non ero già più tanto schizzinoso come il giorno prima.

La casa in cui alloggiai a Luras era un edificio a due piani, ma per il resto rustico e semplice come le altre. Non aveva vetri alle finestre, che si chiudevano solo con imposte di legno; oltre alla finestra, la nostra stanza aveva anche una porta balcone, rimasta socchiusa per tutta la notte perché non si poteva chiudere bene. Il balcone era costituito da una lastra di pietra sporgente di mezzo metro, con una ringhiera fatta di una semplice corda.

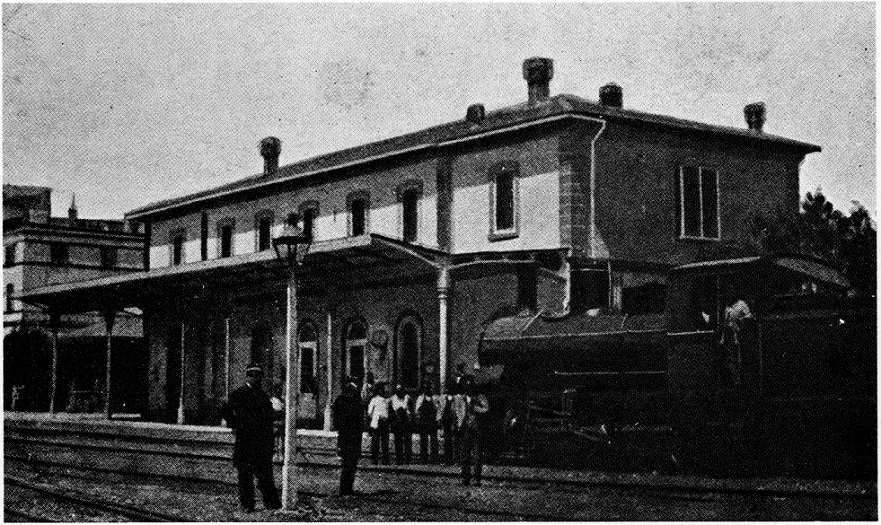

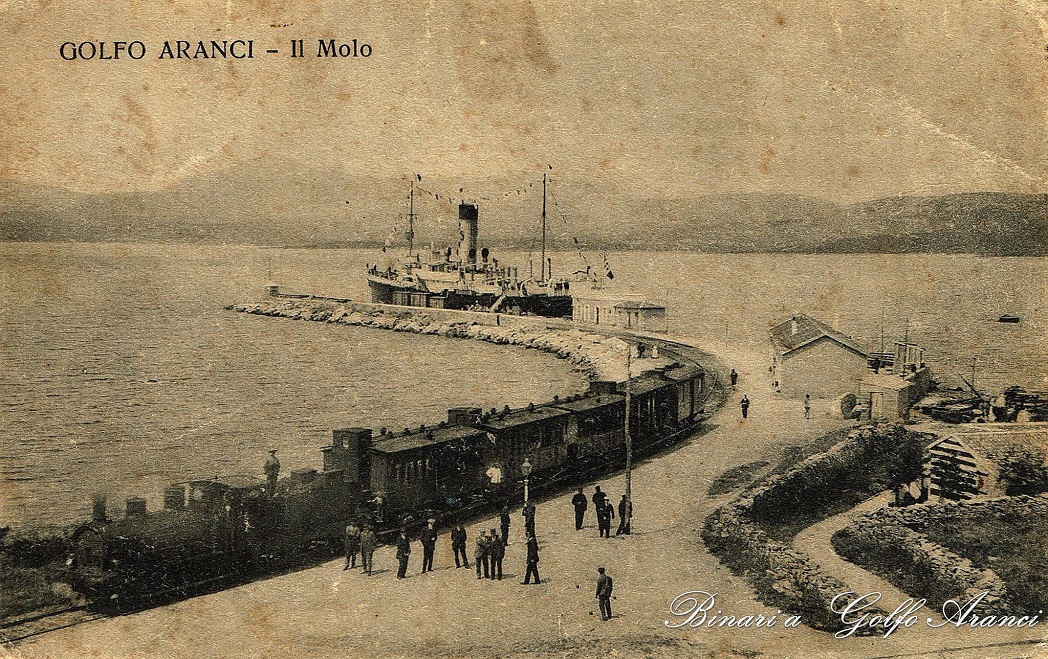

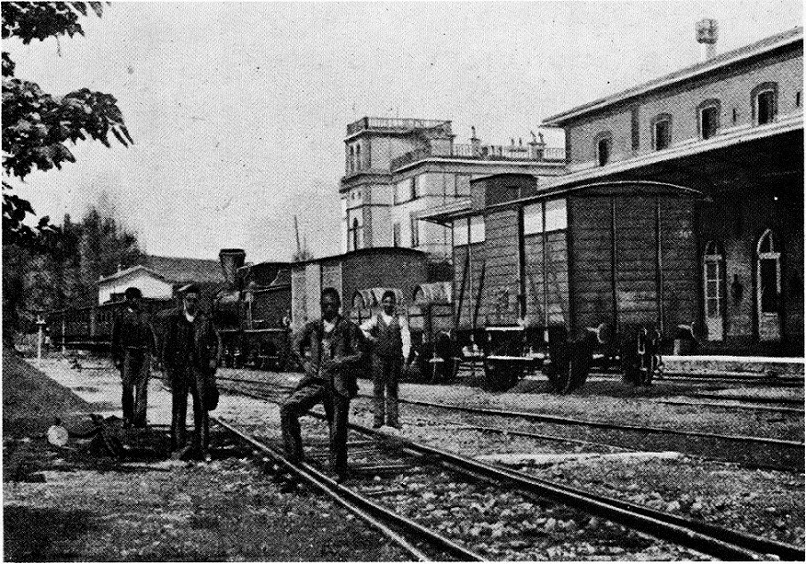

Il pavimento del piano superiore era formato da travi grezze coperte da un unico strato di assi, tanto che, attraverso le fessure tra le tavole, alcune delle quali piuttosto larghe, si poteva vedere il piano inferiore. Notai tutto questo e altro ancora quando, all’alba, verso le quattro del mattino, mi alzai e mi preparai per il viaggio, per non perdere il primo treno della ferrovia secondaria Tempio-Monti, che mi avrebbe portato sulla linea principale sarda Golfo Aranci-Cagliari.

Su quella ferrovia secondaria passavano solo due treni al giorno per ciascuna direzione e sulla linea principale uno solo diretto, perciò bisognava stare attenti a non perdere la rara occasione di partire. Poiché la sera prima avevo già saldato il conto – una lira per cibo, bevande e pernottamento – al mattino nessuno si preoccupò di trattenermi nella locanda, nemmeno per portarmi dell’acqua per lavarmi; non c’era neanche uno specchio.

Così, senza troppi riguardi, ritenni di avere un aspetto abbastanza decente per gli standard sardi, strinsi la mano a Michele, che nel dormiveglia probabilmente sognava il recente incontro con sua figlia, e lasciai la stanza ospitale. Nel semibuio dell’anticamera inciampai su alcune gambe: cinque uomini dormivano sul pavimento. Sgusciai via verso la scala di pietra, e poi nel corridoio buio, quindi spinsi avanti e indietro la porta d’ingresso finché, con un colpo di fortuna, trovai il modo di aprirla e fui fuori tirando un sospiro di sollievo. Era stato davvero un alloggio notturno piuttosto singolare. Mi incamminai poi nella fresca mattinata tra vigneti e boschi di querce da sughero fino alla stazione, distante una buona mezz’ora, dove alla sua fontana feci la mia toilette mattutina.

VERSO CAGLIARI

La ferrovia per Monti scende con innumerevoli curve e tornanti lungo scoscese scogliere calcaree; a un certo punto si ha una magnifica vista sul Golfo degli Aranci, 25 chilometri a est, da dove parte il battello postale giornaliero per Civitavecchia.

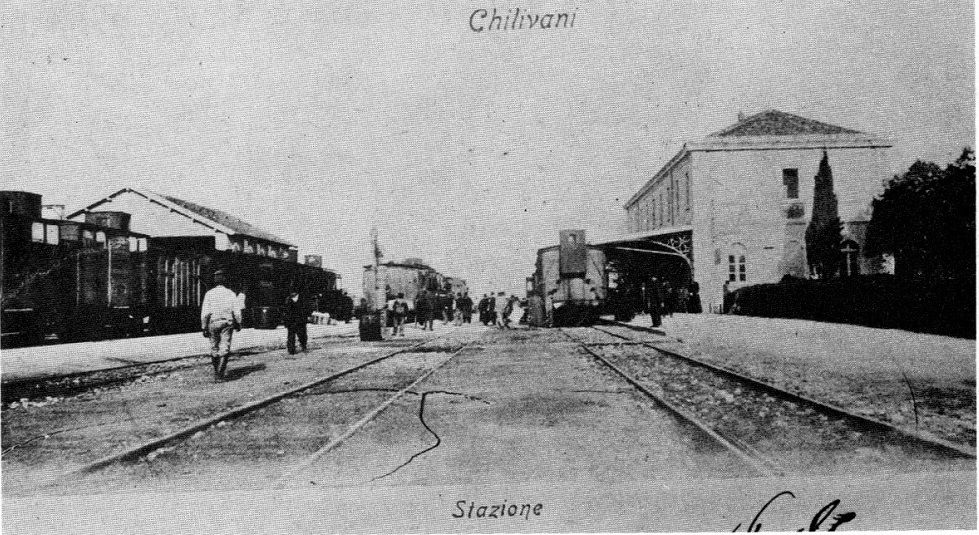

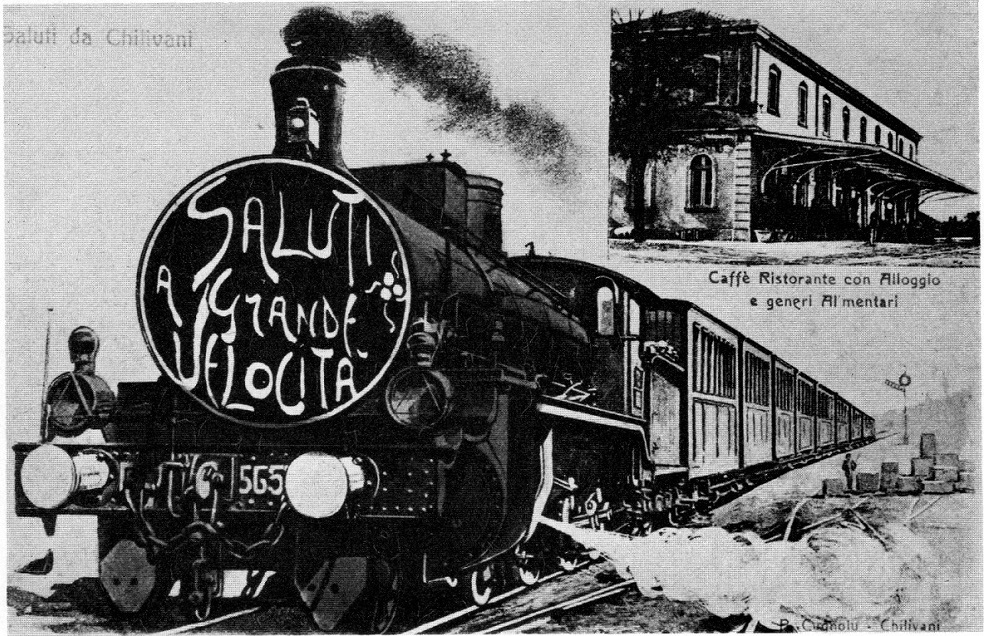

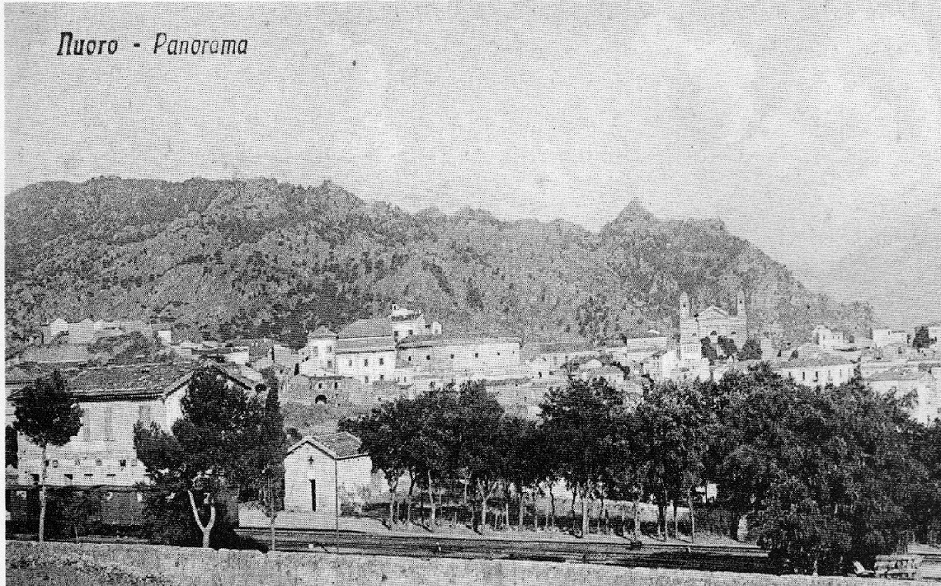

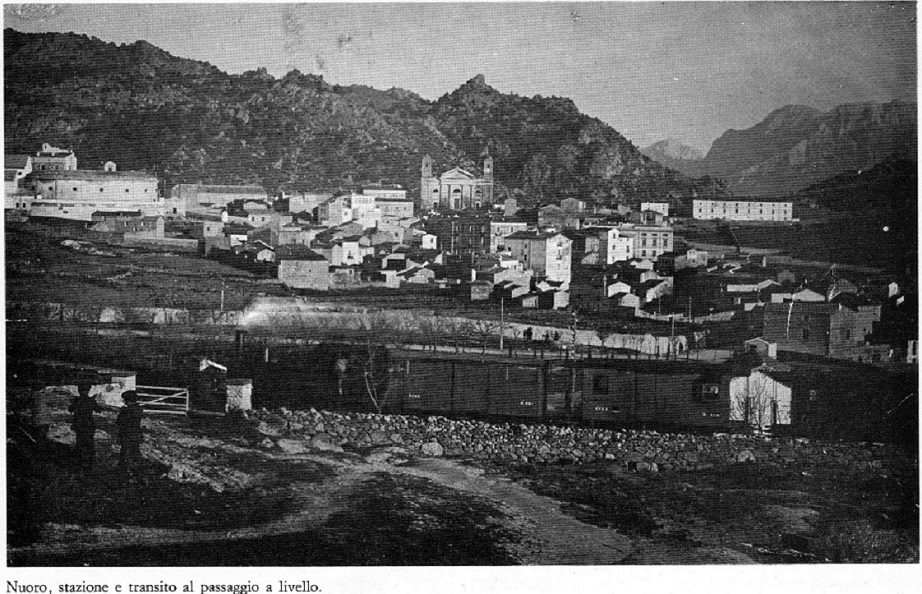

Monti si trova in una graziosa valle fluviale tra le montagne calcaree della Gallura settentrionale e gli altipiani granitici di Bitti e Nuoro, da cui si sale più a sud fino alla vetta più alta dell’isola, il Monte Gennargentu. Ben presto mi convinsi di persona che Michele Uliva aveva ragione nel definire questa regione il rifugio dei banditi, poiché alla stazione ferroviaria di Monti, insieme a me, attendeva il treno un drappello di carabinieri, intenti a sorvegliare due individui dall’aria spavalda, ammanettati. Venni a sapere che questi individui dall’aspetto torvo appartenevano a una banda che era stata rintracciata lassù qualche giorno prima e alla quale, tra le altre gesta eroiche, era stata attribuita la famosa rapina alla stazione di Chilivani di un anno fa, dove avevano svuotato la cassa della stazione e quella del proprietario del bar. Qui vorrei fare un’osservazione sulla sicurezza pubblica in Sardegna.

Ho avuto l’impressione che l’onestà sia generalmente più elevata sull’isola che nell’Italia continentale; non sono stato né importunato da mendicanti né truffato. Tuttavia, a causa delle sfortunate condizioni economiche e sociali, in molte zone della Sardegna prospera ancora il banditismo, praticato con una certa cavalleria, ma all’ombra del quale ha attecchito anche un brigantaggio praticato con brutale ferocia e spietata crudeltà. Il forestiero, tuttavia, non ha nulla da temere a meno che non ostenti denaro e oggetti di valore. L’intraprendenza dei malfattori sardi si rivolge piuttosto contro le casse pubbliche, i proprietari terrieri odiati e altri individui facoltosi noti nella regione, compresi i loro familiari e dipendenti, nonché contro le loro aziende agricole isolate, i lavoratori dei campi e le mandrie di bestiame, senza risparmiare infine le stesse forze dell’ordine. Nelle ultime tre settimane ci sono stati due grandi scontri tra banditi e carabinieri: uno poco prima del mio arrivo nei pressi di Bitti, l’altro durante il mio soggiorno in Sardegna vicino a Cagliari. In entrambi i casi, alcuni carabinieri sono stati feriti e uccisi. Anche la mancanza di vie di comunicazione e la scarsità della popolazione contribuiscono naturalmente ad alimentare i misfatti.

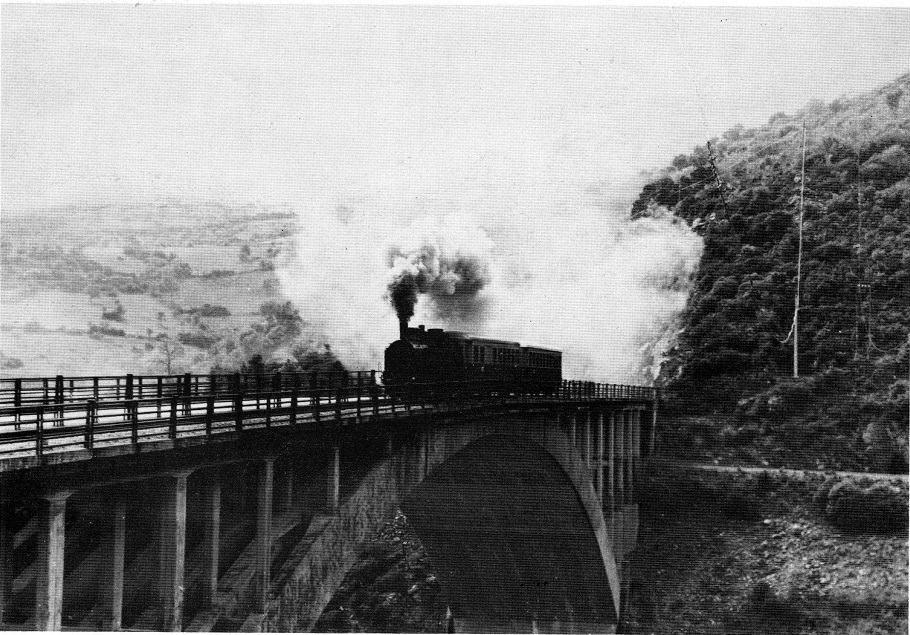

Oltre alle linee già citate, l’isola dispone di due linee ferroviarie principali, la Chilivani-Sassari-Porto Torres e la Decimomanu-Iglesias, e di poche linee secondarie, le più importanti delle quali sono la Cagliari-Sorgono, la Bosa-Macomer-Nuoro e la Sassari-Alghero. Il movimento su queste ferrovie, in particolare il trasporto passeggeri, è piuttosto ridotto; la Sardegna non è ancora un territorio caratterizzato da intenso traffico. Lo si nota anche dall’atteggiamento della popolazione, per la quale il viaggio in treno rappresenta ancora qualcosa di insolito: la gente di campagna si fa il segno della croce prima che il convoglio si metta in movimento, quasi stesse andando incontro a chissà quali pericoli. Inoltre, per ogni tragitto di poche ore si preparano con provviste di cibo e bevande come se dovessero affrontare un viaggio di un’intera giornata. Portano queste provviste, insieme al resto del bagaglio, in un’ampia bisaccia doppia, realizzata in un ruvido tessuto di lana a righe colorate, che può essere portata sia a tracolla sia sul dorso di un cavallo.

Poiché durante il viaggio in treno si mangia e si beve quasi in continuazione, il pavimento delle carrozze di terza classe è sempre ricoperto da un fitto cumulo di rifiuti che ricorda i vicoli più sporchi della vecchia Napoli. Per questo motivo, nei vagoni ferroviari non manca certo la presenza di insetti e parassiti, proprio come nelle locande. Bisogna accettare pazientemente queste carenze culturali se si vuole viaggiare da queste parti e godere del fascino del Paese e della sua gente, che è dovuto soprattutto alla sua arretratezza. Nell’interesse economico degli abitanti, però, bisogna augurarsi che tale ignoranza finisca, poiché il suolo sardo potrebbe produrre moltissimo, se solo fosse coltvato con cura! Ma, come mi fece notare giustamente Michele Uliva, non mancano solo le braccia, ma anche i capitali.

In Sardegna, come in tante altre parti d’Italia, c’è ancora un vastissimo campo d’azione per coloro che ne guidano i destini, se vorranno riportarla a essere ciò che un tempo fu: un granaio fertile e prospero, di cui i Sardi parlano ancora oggi con un misto di orgoglio e malinconia. Ben coltivate sono, in generale, solo le fertili pianure del Tirso e di Samassi, tra Oristano e Cagliari. Durante tutto il viaggio da Monti fino a ben oltre Macomer, all’incirca fino a Bauladu, non si vede quasi un solo campo coltivato. Eppure, il paesaggio colpisce per la sua bellezza selvaggia; nelle valli dei fiumi si distendono boschi di querce, mentre sui pendii più dolci e sugli altipiani si aprono pascoli, dove tra rocce, arbusti profumati e fitta macchia mediterranea, bovini e cavalli pascolano liberamente senza pastore. Più in alto, sulle grandi montagne, i cui profili netti si stagliano con straordinaria chiarezza nell’aria tersa, si inerpicano le greggi di capre.

Qua e là, gruppi di nuraghi, quelle strane torri a forma di tronco di cono che forse servivano da rifugio per un’antica popolazione pastorale, si stagliano nel deserto paesaggio montano come testimonianza di un’antica civiltà perduta. Oggi, fitti cespugli di cardi e rovi ne soffocano gli ingressi, , mentre sulle gigantesche pietre nere, per lo più sovrapposte senza malta, si insinuano licheni dal colore ruggine.

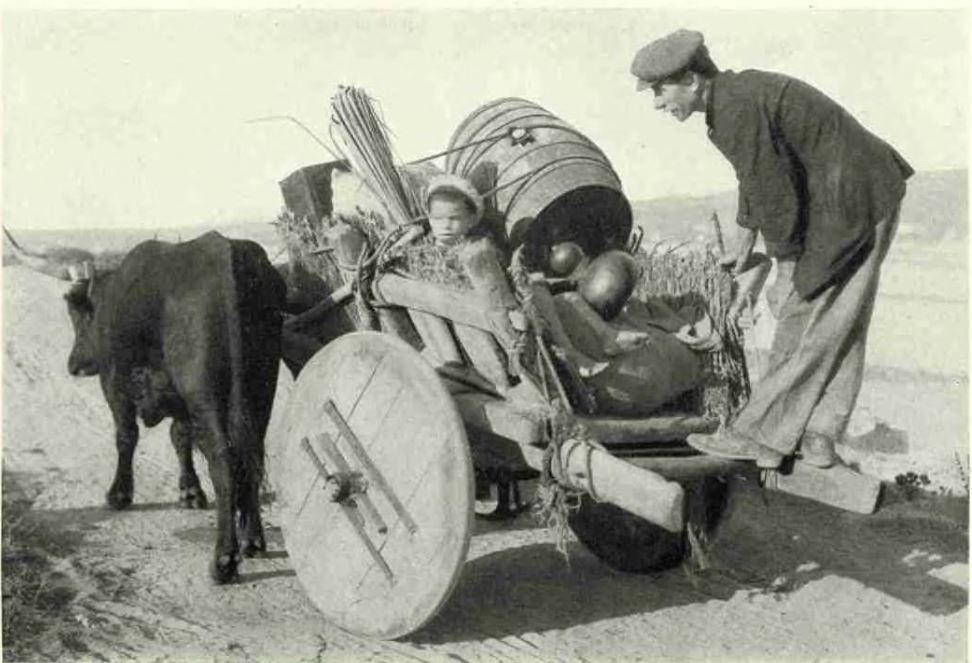

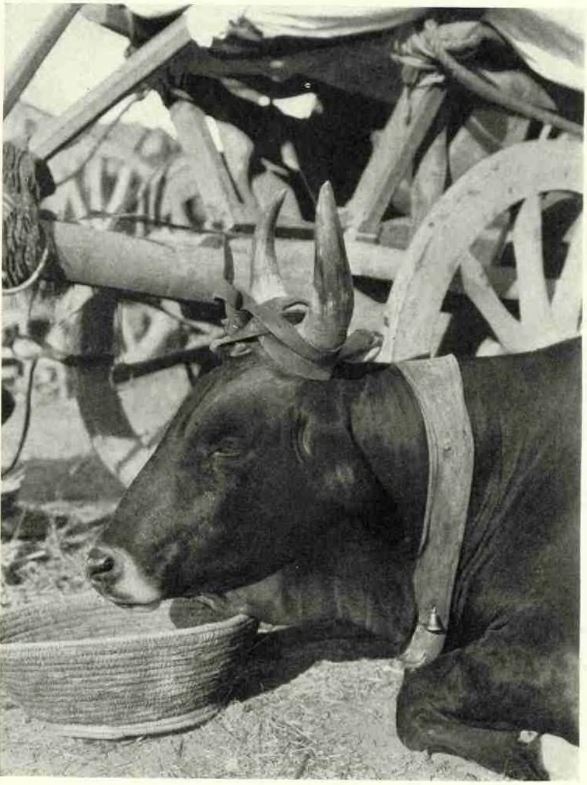

Alle spalle di Chilivani, dove si dirama la ferrovia per Sassari e Porto Torres, la ferrovia si arrampica con ampie curve sull’altipiano, dove a lunghi intervalli, si incontrano le piccole stazioni di Giave, Bonorva e Campeda. Una società straniera ha recentemente iniziato a sfruttare le ricchezze della foresta di querce che si trova quassù; purtroppo, però, la stanno solo saccheggiando. Nessuno pensa di ripiantarla, così queste miniere d’oro si esauriranno presto e la scomparsa del bosco causerà gravi danni al clima e al suolo del Paese. Campeda è il principale punto di carico delle magnifiche travi di quercia, che vengono inviate alle miniere come legname da costruzione o in Francia come traversine ferroviarie. Qui si presenta uno spettacolo affascinante. A decine arrivano, trainati da due possenti buoi, piccoli carri tozzi, carichi di legname. I carri, fatti di travi spesse, hanno esattamente la stessa forma di quelli che si vedono nelle raffigurazioni antiche. Non vi è alcun meccanismo per ammortizzare i sobbalzi, tutto è rigido e massiccio; le ruote sono di solito senza raggi, semplici dischi di legno massiccio rinforzati da un cerchio di ferro. Bisogna avere le ossa sarde per guidare un carro del genere sulle strade sassose senza farsi male.

A Campeda salgono sul treno alcuni carrettieri, ragazzi forti e belli, con il viso bruno e gli occhi neri e spavaldi. Gettano con fragore il giogo dei buoi sotto la panca, una pesante trave con due intagli per il collo degli animali, e sistemano tra le ginocchia la frusta, uno spesso bastone con una punta acuminata all’estremità e una cinghia di cuoio intrecciata a sezione quadrata. Il loro costume consiste in un lungo mantello di sacco nero con un’ampia visiera tirata in avanti a coprire la fronte come schermo contro i raggi del sole, poi una giacca di panno nero grossolano con i lembi del petto sovrapposti diagonalmente e la bestighedda, un corpetto senza maniche in pelle di capra, lasciato aperto sul davanti e portato sciolto sopra la giacca, con una piccola tasca su ciascun lato. Il lato peloso è girato verso l’interno, mentre i bordi sono rifiniti con una striscia di cuoio più scuro; talvolta, sugli angoli inferiori, accanto alle tasche, compare un semplice ricamo con fili colorati. Alcuni indossano i moderni pantaloni lunghi, ma molti portano ancora la tradizionale veste sarda: dalla cintura in giù, un ampio grembiule nero a numerose pieghe, che arriva fino a metà coscia; sotto di esso, calzoni bianchi e larghi di lino che giungono appena sotto il ginocchio, completati da ghette di panno scuro.

Il pastore, che trascorre sempre il suo tempo all’aperto, esposto al sole cocente e a tutte le intemperie, invece della bestighedda indossa un lungo mantello di pelle ispida con aperture per le braccia, a volte con il pelo e altre volte con il cuoio rivolto verso l’esterno, secondo le condizioni climatiche. Questo lo protegge dal freddo, dal caldo e dalla febbre.

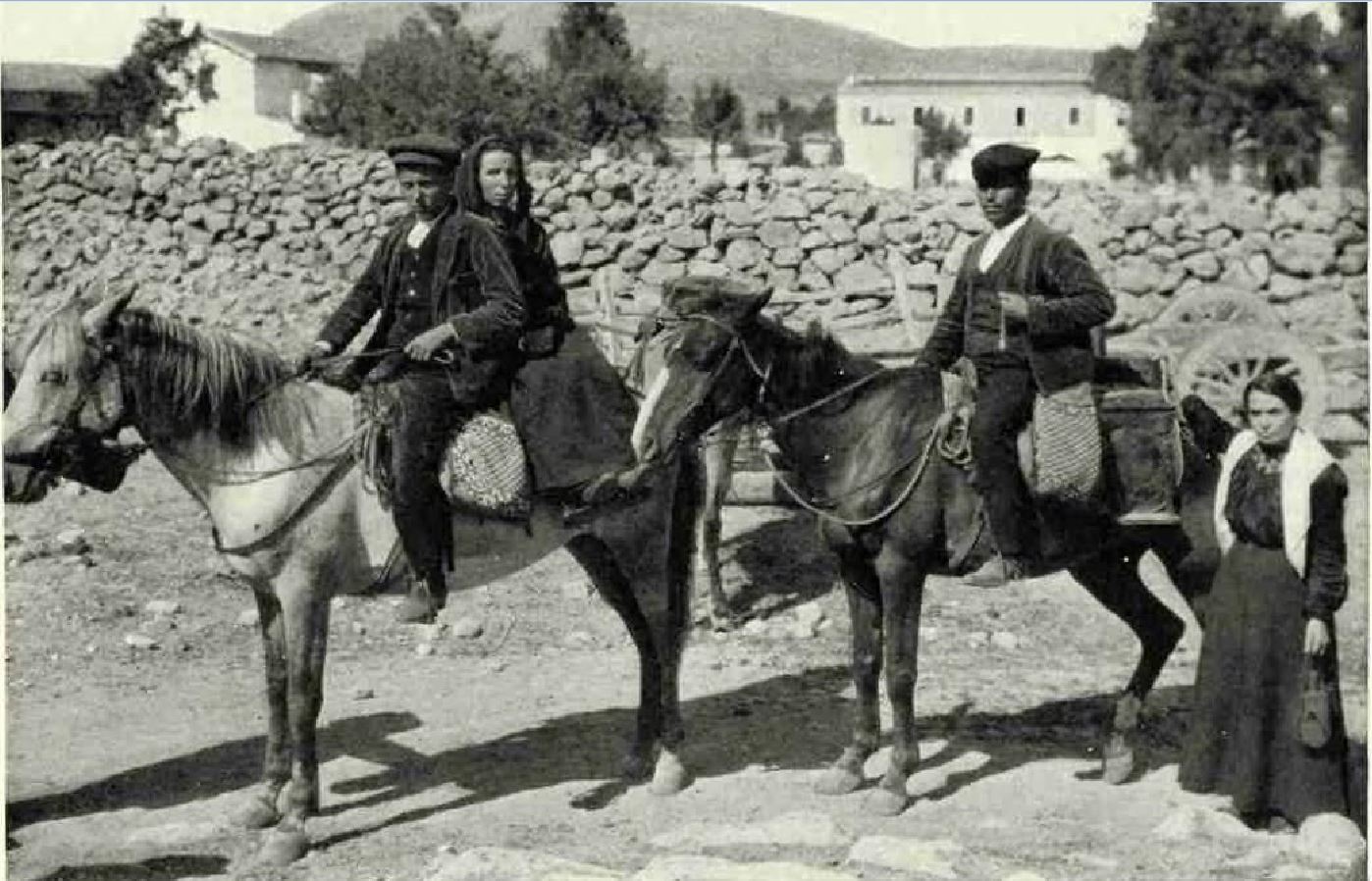

LA MAGGIOR PARTE DEI VIAGGI IN SARDEGNA SI EFFETTUANO A CAVALLO

Le bisacce, o bisaccia, di lana grezza, fanno parte dell’equipaggiamento del cavaliere tanto quanto la sella stessa. Sullo sfondo si erge uno dei nuraghi, quelle rovine preistoriche che costellano l’isola.

CONTADINI SARDI IN ARRIVO A MACOMER

Poiché il cavallo è addestrato a portare il doppio, le donne cavalcano dietro gli uomini. Le selle sono opere d’arte in cuoio di vari colori, ornate con bottoni in osso e tasche. Sul lato c’è sempre una piccola pedana per i piedi dei cavalieri.

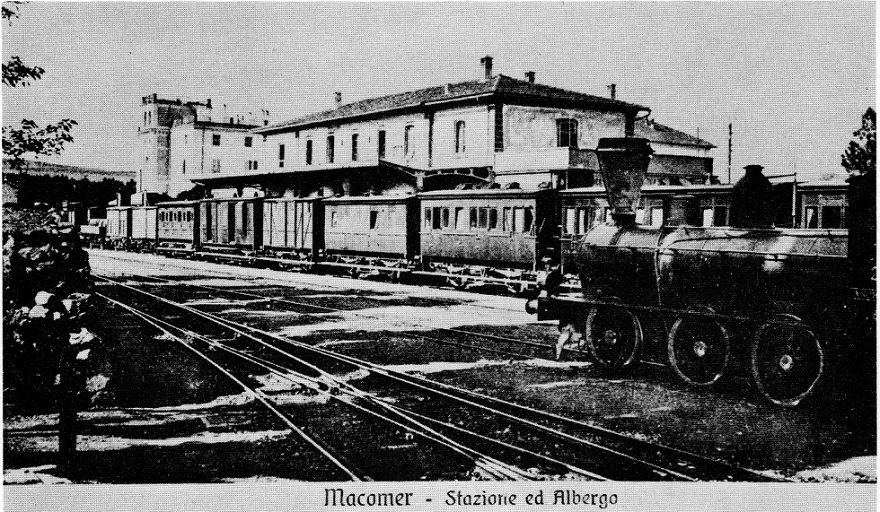

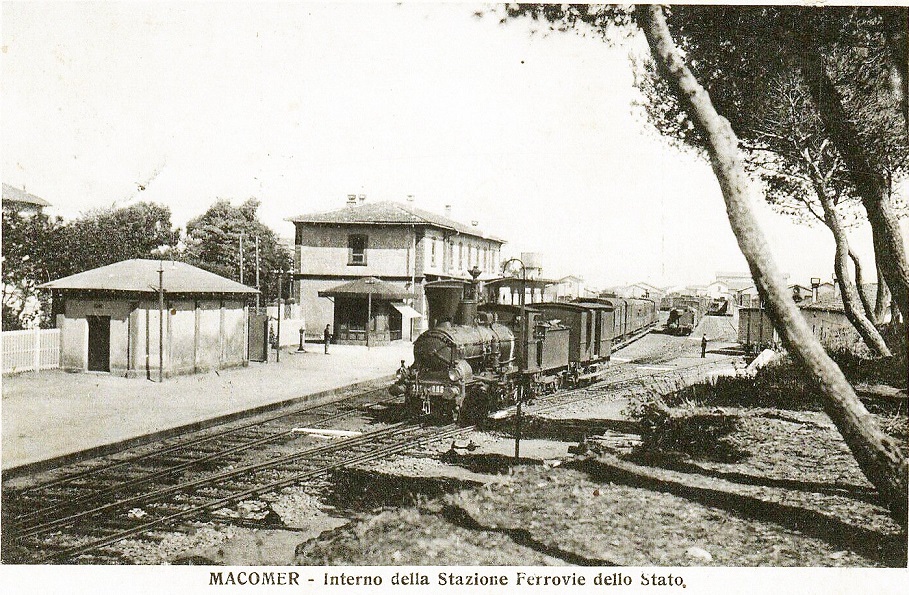

MACOMER

Presso Macomer, la ferrovia raggiunge la cresta della Catena del Marghine, a 576 metri sul livello del mare, il rilievo che delimita l’altopiano di Mortas.

La cittadina si trova adagiata in una suggestiva solitudine su un pendio roccioso, circondata da nuraghi erosi dal tempo, e vanta una moderna attrazione: un imponente albergo con ristorante situato proprio accanto alla stazione. Qui si trovano camere confortevoli con specchi, gli unici che ho visto nell’interno dell’isola; per di più, sul lavabo ci sono anche un pettine e una spazzola per capelli, che sembra siano stati utilizzati. L’edificio è stato costruito dall’inglese Piercey [Piercy], proprietario di terreni e miniere in questa e in altre zone dell’isola. Da ogni punto del paese si gode di una magnifica vista sulla vasta pianura attraversata dal fiume Tirso, che si estende fino al Campidano di Oristano, e sulla grande catena montuosa dell’entroterra, la cui cresta è dominata dalla vetta del Monte Gennargentu, che si innalza per quasi 2000 metri.

DA MACOMER A ORISTANO

Da Macomer, la ferrovia scende attraversando numerose e splendide valli fluviali, fino a raggiungere la fertile pianura che si estende per quasi 100 chilometri in lunghezza, con una larghezza media di circa 20 chilometri, dal Golfo di Oristano fino al Golfo di Cagliari. Questa regione, il Campidano, è ancora oggi il granaio dell’isola, proprio come un tempo lo era stata la maggior parte della Sardegna.

Proseguendo il viaggio, il paesaggio rivela gradualmente il suo carattere quasi africano. Le proprietà non sono più delimitate da bassi muri in pietra, ma da fitte siepi di fichi d’India, tra le cui spine fioriscono rigogliose piante dai fiori color giallo-zolfo; grandi campi di grano e uliveti si alternano a piantagioni di fichi e aranci, mentre distese di alberi da frutto si estendono come foreste scure e, qua e là, una snella palma ondeggia sotto il sole abbagliante. Uomini dalla pelle bruna, seminudi, riposano all’ombra e salutano il treno che sfreccia veloce, le ruote di legno usate per sollevare l’acqua risuonano nei campi, superiamo Solarussa, terra della Vernaccia, il più pregiato e aromatico vino bianco della Sardegna, attraversiamo il Tirso, che d’estate scorre tra ampie distese sabbiose, e infine giungiamo a Oristano.

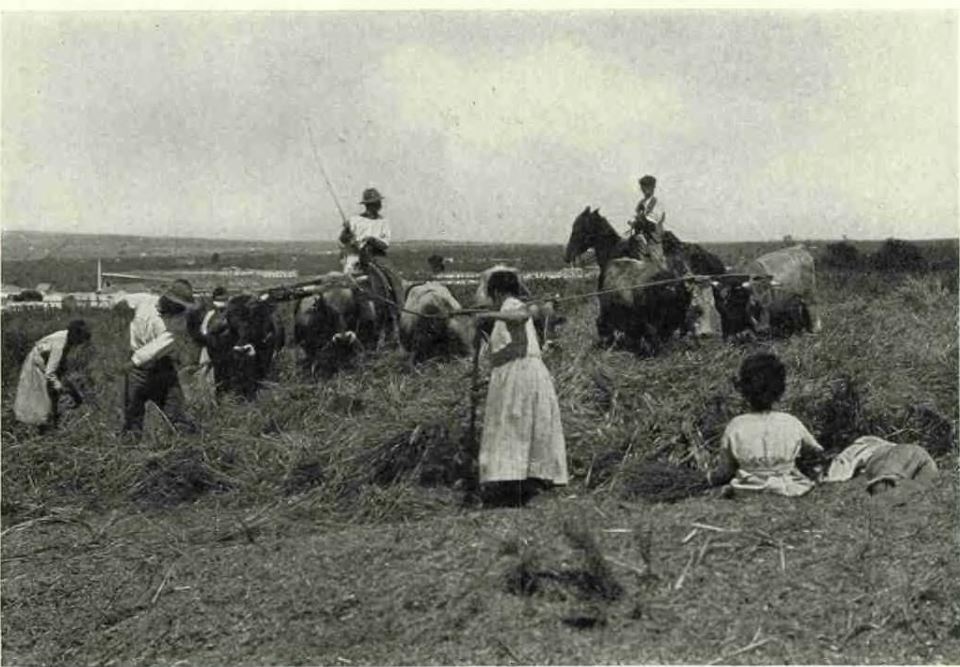

LA TREBBIA DEL GRANO

Il grano viene sgusciato dalla testa dagli zoccoli ferrati dei buoi che passano più volte sulla paglia. Successivamente la paglia e la pula vengono lanciate in aria con le forche e il vento vaglia il grano.

ORISTANO

La città, con le sue basse case di fango bianco e le strade sabbiose, si estende tra giardini arancioni verde scuro, dominati da torri, cupole e palme, come se fossimo stati trasportati in Oriente. E per aggiungere un tocco di cultura superiore, un paio di ragazzi a gambe nude lottano all’uscita della stazione per l’onore di portare la mia borsa, alcuni veicoli molto discutibili mi vengono pubblicizzati come buone carrozze e le guardie doganali con il colletto verde mi chiedono se non sto contrabbandando del cibo. Mi viene voglia di mangiare quello che trovo e mi faccio accompagnare all’albergo.

Rimasi sotto le palme di Oristano per diversi giorni, ma non senza conseguenze. L’albergo in cui mi fermai era uno di quelli raccomandati, ma condivideva il destino della maggior parte delle locande italiane di fascia media: veniva pulito raramente, o addirittura mai, e per questo era popolato da ogni sorta di creatura strisciante e svolazzante. In compenso, i gestori erano di una cordialità squisita e il cibo era ottimo, anche se il menu non era molto ricco. La carne di bue è generalmente molto più buona in Sardegna che a Roma; si possono gustare brodi genuini, non semplicemente acqua calda con un pezzo di lardo, e un lesso succulento e grasso. Anche il pollo e le costolette di agnello e capretto arrosto non sono affatto male. L’insalata è semplicemente impeccabile: viene tagliata a striscioline sottili e il condimento di aceto e olio è eccellente. Non manca certo la disponibilità di uova fresche e grandi; ciliegie, arance e nespole abbondano in quantità. Anche il pane è più sostanzioso rispetto a quello romano e ben cotto.

Il tutto è accompagnato da un vino puro più saporito e ardente dei vini del continente, mezzo litro a 10 centesimi, che può essere diluito con acqua o ghiaccio naturale portato dalle montagne. I miei commensali sardi consumavano una quantità enorme di acqua durante il pasto, la dimensione dei bicchieri era adeguata a questa abitudine; più volte nel corso del pranzo si sciacquavano la bocca e poi sputavano l’intero getto sul pavimento della stanza. Questo contribuiva un po’ a rinfrescare l’aria. Il servizio a tavola era assicurato dalla graziosa figlia della padrona di casa, che correva avanti e indietro come una donnola, a piedi nudi, a braccia scoperte e con il foulard svolazzante sulla testa. In generale, le donne dell’isola si distinguono per la loro agilità e flessuosità; è una bella immagine quando si affrettano allegramente lungo la strada nonostante la calura torrida, con la grande brocca d’acqua rotonda in testa e un lungo panno svolazzante di colore marrone o rosso che pende fino ai fianchi per rinfrescarsi. Gli uomini sono più misurati e dignitosi nei movimenti, ma educati e accomodanti nei confronti degli estranei.

Ho osservato la gente in diverse occasioni della vita quotidiana e nelle loro attività, intrattenendomi volentieri con loro; non sono mai stati molesti o invadenti, ma hanno sempre trattato lo straniero con amichevole rispetto.

Così, mi è capitato di celebrare la festa della Costituzione in mezzo alla gente di Oristano, nella domenica di Pentecoste [5 giugno], una ricorrenza che in tutta Italia viene solennemente festeggiata la prima domenica di giugno. Della consueta illuminazione festiva e della musica serale non c’è molto da dire, poiché queste celebrazioni si somigliano in tutto il paese, anche se non dappertutto vengono sprecate ben 30.000 lire come nella Girandola romana.

Ciò che invece mi è parso particolare è stata la festa popolare del pomeriggio, che si è svolta su un piccolo altopiano poco fuori città, dove un convento con i suoi edifici annessi e il nuovo impianto dell’acquedotto formano un piazzale ombreggiato dagli alberi. Lì, accanto ad alcune osterie immerse in pittoreschi giardini di fichi e aranci, si era formata una piccola tendopoli. Allegre capanne con il tetto intrecciato di canne offrivano un fresco riparo, e sotto di esse la gente si sedeva o si sdraiava in un variopinto miscuglio, bevendo vino e limonata e sgranocchiando vari tipi di semi essiccati, venduti da mercanti ambulanti.

In diverse bancarelle del mercato, accanto a variopinti giocattoli, si vendevano notevoli manufatti dell’artigianato locale, come vasi di terracotta di forme piuttosto antiche, cesti rotondi e piatti di finissimo giunco giallo, utensili domestici e attrezzi da lavoro in legno, scolpiti in modo grezzo, caratterizzati perlopiù da una sorprendente semplicità, ad esempio, il forcone per il fieno ricavato da un unico pezzo di legno, sfruttando la naturale ramificazione del ramo.

Attorno al visitatore straniero, intento a osservare con curiosità questi oggetti, si era presto formato un cerchio di “notabili”, composto da alcuni affabili borghesi, un brigadiere della dogana e altri, i quali si premurarono di spiegarmi i vari aspetti della fiera e di farmi sentire il più possibile a mio agio. Alla fine ci sedemmo su un prato, all’ombra di alberi di fichi e nespoli; mi chiesero di raccontare di Roma e poi della Germania, brindarono a Guglielmo II e alla Triplice Alleanza, e non permisero in alcun modo che pagassi neanche un soldo.

Nel frattempo, era sopraggiunto un musicista, vestito con l’autentico costume sardo: attorno alla fronte e al bordo della sua nera berretta a sacco era annodato un fazzoletto rosso, mentre sulla schiena gli pendeva un folto mantello di pelle di capra marrone. Il suo strumento era la tipica launeddas, il flauto nazionale a tre canne, spesso raffigurato nelle antiche pitture murali e nelle ceramiche antiche. È composto da tre ance di giunco di diversa lunghezza e spessore, che vengono inserite contemporaneamente in bocca e suonate con pochi semplici movimenti delle dita. A seconda della melodia, che ha nella testa e nel cuore ma non sulla carta, il suonatore di flauto di tanto in tanto toglie un’ancia dalla bocca e continua a soffiare su due o su una. Mentre suona, dondola leggermente la sua testa di capelli arruffati e chiude gli occhi; la sua melodia è malinconica e dolce; seduto sotto il fico con il suo mantello di pelle di capra, somiglia a un satiro che soffia alla sua ninfa il desiderio d’amore.

Ho sentito questa strana e monotona musica più volte, qua e là, ma l’impressione più forte l’ho avuta da un pastore solitario che sedeva all’ombra di maestosi pini lungo la strada per Cabras.

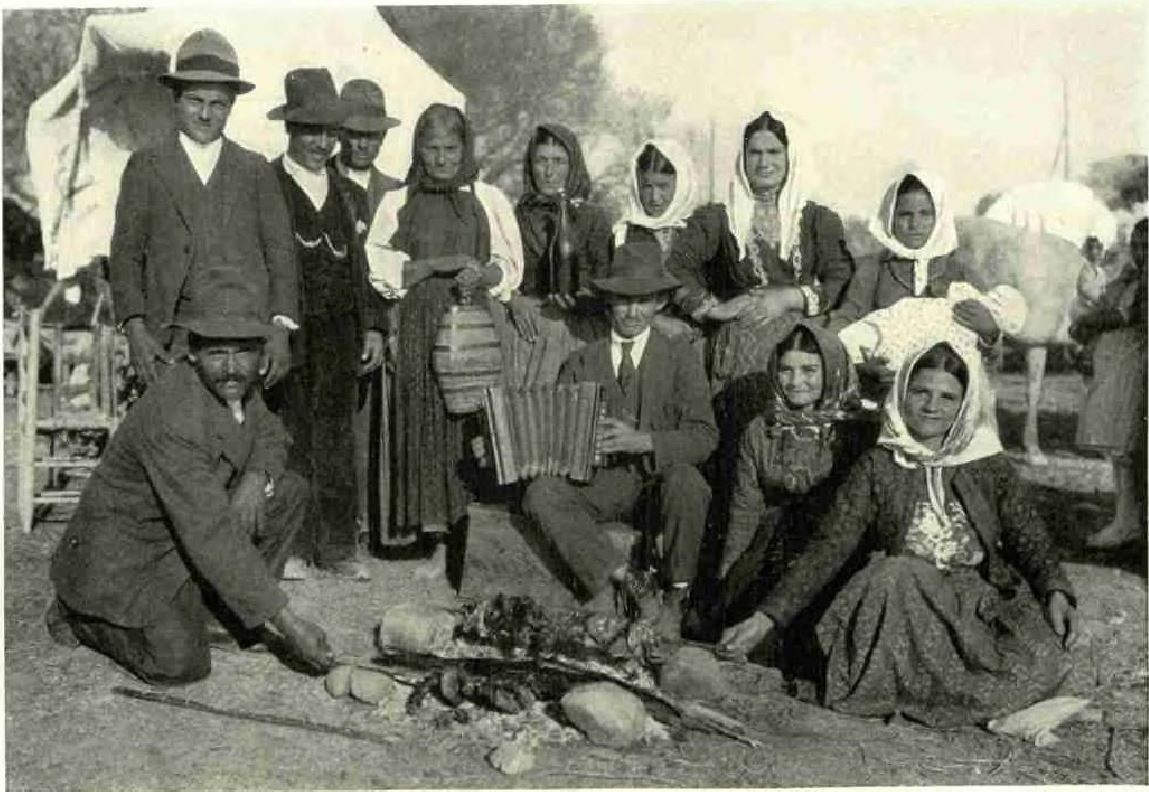

UN GRUPPO DI CONTADINI IN ACCAMPAMENTO DURANTE LA FESTA DI SANTA GRECA

Molte famiglie del Campidano, a nord di Cagliari, arrivano con utensili da cucina e strumenti musicali e si accampano per tutta la durata della festa.

CONTADINI ACCAMPATI NEL LETTO ASCIUTTO DI UN TORRENTE A DECIMOMANNU DURANTE LA FESTA DI SANTA GRECA

ALLA FESTA ANNUALE DI SANTA GRECA

Le famiglie contadine vengono a Decimomannu con i loro carri e si fermano due o tre giorni. Si accampano vicino al paese e arrostiscono maiali e montoni accanto ai fuochi da campo. Una fisarmonica o un altro strumento musicale è indispensabile quanto gli utensili da cucina.

CABRAS

Il cammino verso questo villaggio di pescatori, situato a circa due ore da Oristano, sulle rive di uno stagno costiero, si snoda lungo un’ampia strada polverosa, tra siepi di fichi d’India e antichissimi pioppi argentati, fino al fiume Tirso, che viene attraversato da un’imponente ponte a cinque arcate. In estate, però, ci si chiede a cosa serva un ponte così lungo, poiché oltre la metà del letto del fiume è ora riempita di sabbia fine e ondulata, e l’acqua è così bassa che le donne, intente a lavare i panni, possono avanzare a gambe nude fino al centro del corso d’acqua.

Hanno una particolare abilità nel sistemare le loro gonne colorate in modo da poter stare in acqua fino alle ginocchia: la sollevano al centro, la fanno passare tra le gambe e la fissano alla cintura, creando un effetto simile ai calzoni alla zuava dei lanzichenecchi. Per quanto riguarda la loquacità, non sono certo da meno rispetto alle loro connazionali in Germania; la verdeggiante valle del Tirso risuonava dei loro incessanti schiamazzi.

Era comunque un luogo animato e rumoroso quella mattina presto, mentre attraversavo la vasta pianura in direzione di Cabras. Diretti al mercato di Oristano, mi venivano incontro gruppi di contadini e pescatori provenienti dai villaggi vicini: Donigala, Massama, Solanas, Cabras e persino da più lontano. A piedi, a cavallo o su carri, trascinavano con sé bestiame, puledri e maiali da vendere, e quasi nessuno mancava di rivolgermi un cordiale saluto: Bona dies! o Saluto! Fu un continuo scambio di saluti che durò per almeno mezz’ora.

Quando all’altezza di Donigala mi allontanai dalla strada principale, tornò il silenzio: solo i pini stormivano al vento e i loro rami scricchiolavano.

Una delle particolarità del clima di questa pianura costiera è che, quando il cielo è senza nuvole e il sole splende, soffia costantemente un vento tempestoso dal mare. Vicino alla spiaggia piatta, il vento soffia così forte che è difficile restare in piedi, e la marea salata color marrone-violetto scorre costantemente sulla sabbia granulosa della costa. Anche le ampie e tranquille strade di Cabras sono ricoperte da una sabbia profonda e soffice, che esalta ulteriormente il carattere africano del luogo. Le case imbiancate a calce, a un piano e con poche finestre, sono disposte in lunghe file, le loro pareti riflettono la luce in modo abbagliante e qua e là un albero di fico s’affaccia dai muri del cortile o una palma si erge con i suoi rami piumati mossi dal vento. Su una bassa collina rocciosa vicino al mare sorge una chiesa con pareti dai colori vivaci e una cupola rivestita di tegole variopinte; accanto ad essa si trovano le rovine sparse di un castello dove un tempo governò la principessa Eleonora d’Arborea, che diede al paese un codice di leggi di stampo liberale. Una statua di marmo a Oristano ricorda ancora la saggia sovrana del XV secolo e il suo nome è conservato in numerosi nomi di strade, edifici, ecc. in tutta la zona.

Le strade di Cabras erano deserte mentre camminavo in cerca di una locanda; la vita è confinata all’interno delle case e nei cortili e giardini retrostanti, dove ci si ripara dal sole e dal vento. Riconobbi una piccola taverna da una bandiera sbiadita che sventolava sopra la porta ed entrai. Il locale riceve la luce solo dalla porta semichiusa che dà sulla strada e attraverso un’altra porta che dà su un cortile coltivato a fichi e melograni in fiore; all’interno regna una fresca penombra. I commensali siedono su sgabelli bassi e rozzi sul pavimento in terra battuta lungo le pareti; non ci sono tavoli; ognuno ha davanti a sé, posata a terra, una brocca di terracotta smaltata piena di vino e beve servendosi di un bicchiere o di un piccolo calice che porta con sé in tasca, ricavato da un pezzo cavo di corno di bue con il fondo di sughero.

La padrona di casa siede davanti alla botte con le gambe incrociate su una stuoia di canne, sulla quale si trova il resto delle stoviglie. Non c’è niente da mangiare; se si ha fame, si possono prendere pane, uova e lattuga cruda da una vecchia signora che ha un piccolo negozio dall’altra parte della strada. La clientela è composta quasi esclusivamente da pescatori, splendide figure temprate dalle intemperie e dalle gambe nude e abbronzate. Indossano tutti il costume nazionale, ampi pantaloni di lino bianco che arrivano al ginocchio, il grembiule e la giacca, nonché la biridda (cappotto di sacco) di ruvido tessuto di lana nera; avvolgono una sciarpa dai colori vivaci intorno alla fronte per proteggersi meglio dal sole. L’insieme dà un’impressione di serietà, quasi di solennità, non si parla molto, si ascoltano in silenzio i toni malinconici del flauto di canna.

L’ingresso di uno straniero è un evento che porta movimento nella compagnia; gli occhi scuri e lucenti si voltano curiosi verso di lui, e una gioiosa soddisfazione si esprime sui volti fieri e bruciati dal sole quando si scopre la sua intenzione di ritrarre l’uno o l’altro nel suo album da disegno. In questo, ho sempre trovato la massima disponibilità tra gli uomini, e ho potuto portare con me numerosi ritratti di figure insolite. Solo che ho dovuto lasciare che dopo ogni schizzo, il mio album dovesse passare di mano in mano per poi tornarmi indietro accompagnato da espressioni di ammirazione e con le impronte di tutte le dita che lo avevano sfogliato.

La maggior parte di loro ha voluto aggiungere anche il proprio nome e un padre orgoglioso che mi ha chiesto di disegnare il suo bambino mi ha raccontato tutta la sua vita. Tuttavia, c’è voluto un certo sforzo per inserire nella mia collezione la figlia della padrona di casa, una donna fiorente dagli occhi sorridenti. Solo l’esortazione di tutti i vecchi pescatori presenti l’ha fatta stare ferma per qualche minuto sulla stuoia di canne davanti alla botte dove stava sostituendo la madre.

In quel momento avrei voluto essere un artista invece che un dilettante per ritrarre al meglio quella figura piena di grazia naturale, armonia e splendore, che nel suo elegante costume aveva qualcosa di irresistibilmente affascinante. Sotto la gonna marron chiaro spuntavano i suoi piedi ben modellati, non deformati da scarpe moderne; il suo busto snello era racchiuso in un corpetto basso, scollato e aderente, in tessuto di seta a motivi rossi e dorati, da cui emergeva in ampie pieghe la camicia bianca a fiori, le cui maniche coprivano appena le braccia tonde fino poco sopra il gomito. Un fazzoletto di seta gialla le cingeva il collo nudo ed era infilato nel corpetto sopra il seno prosperoso; un altro fazzoletto simile, a strisce colorate, era posato morbidamente sul capo, mentre i capelli, di un nero bluastro, erano acconciati secondo lo stile delle antiche pettinature greche e trattenuti da un vivace nastro rosso fuoco. Il fazzoletto era avvolto dolcemente intorno al capo. Piccoli bottoni tondi d’argento con una catenella tenevano unita al collo la camicia molto scollata. Quando ebbi terminato il disegno, aggiungendo anche un veloce accenno di colore, la bella di Cabras si mostrò infine soddisfatta; in fondo, era pur sempre figlia di Eva e non immune alla vanità.

Presi congedo con affetto da quella gente semplice e spontanea della locanda, gettai ancora uno sguardo dal ventoso litorale verso l’orizzonte, dove, oltre la distesa salmastra, sulle pendici scoscese di un promontorio, si ergevano le rovine dell’antica città fenicia di Tharros. Poi mi incamminai per il ritorno, tra siepi di fichi d’India in fiore.

DONIGALA

A Donigala mi attendeva un’ultima piacevole avventura artistica. Entrai in una casa dove l’intera famiglia era raccolta in modo pittoresco attorno al focolare e ottenni il permesso di ritrarre l’intera scena. Mentre disegnavo e dipingevo con impegno, mi offrirono del vino e il padrone di casa sfogliava con curiosità il mio album di schizzi. Dopo circa un’ora, il disegno ad acquerello era finito e suscitò risate e ammirazione tra i presenti. Mi accinsi a congedarmi con gratitudine, ma ecco che il capofamiglia, scalzo, frugò nei larghi pantaloni e mi porse un soldo sardo, l’equivalente di dieci centesimi. Per un attimo fui colto di sorpresa, temendo volesse acquistare il disegno. Tutt’altro! Quel buon contadino stava semplicemente rispettando un’antica usanza sarda, offrendo al viandante il suo viatico. Così, da pittore errante, tornai a Oristano con dieci centesimi in più e il cuore colmo di quella singolare generosità.

… e ancora ORISTANO

Ad Oristano sono presenti molti edifici antichi, risalenti a epoche migliori, sono rappresentati tutti gli stili, dal rinascimentale al gotico, fino a quella miscela di stili normanno-saraceno di cui è particolarmente ricca la Sicilia; La città è ricca di angoli pittoreschi, soprattutto perché la vegetazione meridionale, con il suo verde lussureggiante e i suoi fiori dai colori vivaci, crea uno sfondo vivace. Lì ho scoperto anche un luogo singolare, dove difficilmente capita uno straniero, e voglio raccontarlo per concludere, perché il viaggiatore che visita la Sardegna possa trarne una lezione.

Ho trascorso una notte sotto la custodia della polizia. Motivo: la pistola nella mia tasca senza il relativo permesso. Avevo incautamente lasciato intravedere l’arma, e i solerti carabinieri di Oristano vollero compiere il loro dovere a tutti i costi. Se fossi andato in giro come a Roma, con un soprabito elegante e cilindro, forse, per rispetto alla mia apparenza, le guardie avrebbero chiuso un occhio. Ma poiché il mio abbigliamento da viaggio era più pratico che distinto, e il mio volto, abbronzato e non rasato, aveva un’aria fin troppo vissuta, non posso neanche biasimare troppo i carabinieri per avermi ritenuto sospetto. Seguendo il loro zelo da fedeli tutori dell’ordine, mi presero in mezzo senza far rumore e chiusero la porta della camera di sicurezza alle mie spalle.

All’interno, un altro brigante, i cui piedi erano stati bloccati dai ferri, era già sdraiato sulla branda. Ma poiché aveva le mani libere, preferii non sdraiarmi accanto a lui, ma passare la notte nell’alcova della finestra, abbracciando le sbarre di ferro che mi separavano dalla libertà dorata. Al mattino fui portato davanti al pretore con gratificante celerità; mi spiegò che tutta l’isola di Sardegna si sentiva molto onorata della mia visita, ma che la pena era uguale per tutti, e quindi mi condannò a quattro giorni di reclusione ai sensi dell’articolo 464 del codice penale per porto abusivo di armi. Seguii il suo consiglio di appellarmi alla misericordia del Re, naturalmente, e non invano. Ma qualche giorno dopo, quando mi imbarcai a Capo Figari sul piroscafo per Civitavecchia insieme a una mandria di bovini che lasciava penzolare la coda attraverso il lucernario nella sala da pranzo e salutava la strana isola, giurai a me stesso che se fossi mai tornato non avrei portato con me né un fucile né polvere da sparo, ma un barattolo pieno di polvere per insetti; perché questo non è un reato punibile e in ogni caso serve a liberare il godimento delle bellezze della Sardegna da molte nuvole.

SECONDO VIAGGIO, APRILE 1898

* ESCURSIONI IN SARDEGNA (1898) – DA GOLFO ARANCI A CAGLIARI

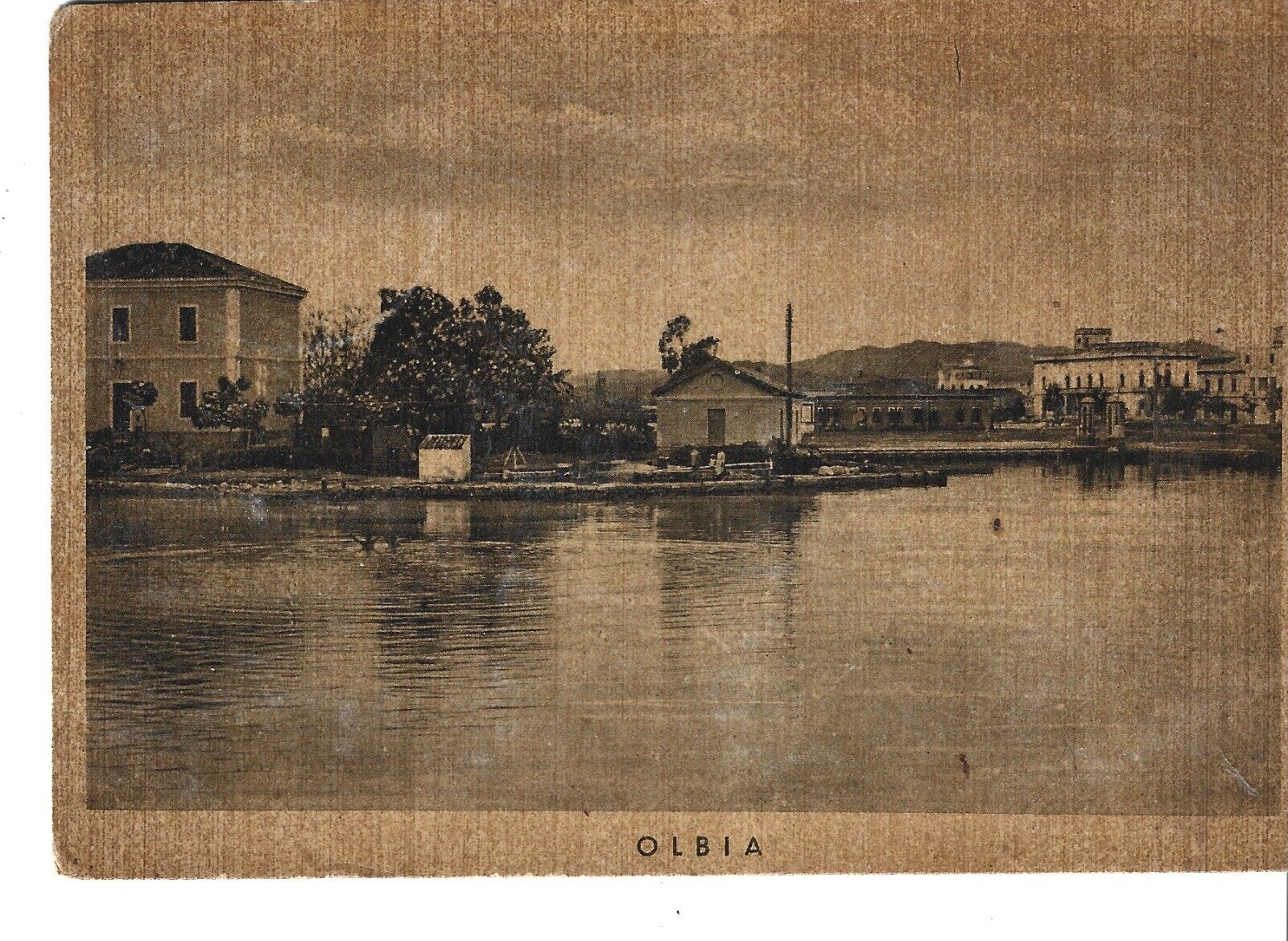

DA GOLFO ARANCI A OLBIA

Dopo aver trascorso la settimana di Pentecoste in Sardegna sei anni fa, questa singolare isola era diventata per me un magnete di irresistibile attrazione, simile a una conoscenza fugace e interessante, alla quale si desidera avvicinarsi di più e che, con la sua ritrosia, non fa che accrescere il desiderio.

Accolsi quindi con gioia l’opportunità offertami da due amici romani, che stavano organizzando un viaggio in Tunisia, unendomi a loro a condizione che il percorso passasse per la Sardegna. Anche per i viaggiatori più esperti, l’isola rimane una sconosciuta enigmatica, ancora da scoprire.

Arrivammo all’alba nel Golfo degli Aranci, a bordo di uno dei più vecchi e malandati piroscafi della Navigazione Generale, partito da Civitavecchia. Sbarcati, ci ritrovammo nell’isolata e misera stazione ferroviaria, dove, oltre a noi, attendevano solo tre soldati in licenza e un commesso viaggiatore, in attesa della partenza del treno che attraversa l’intera isola fino a Cagliari.

Anche su questa linea principale della Sardegna il traffico ferroviario è estremamente ridotto, il che conferisce al servizio ferroviario un carattere del tutto particolare. Per percorrere i soli 397 chilometri della tratta, il viaggiatore impiega ben dodici ore. Il piccolo convoglio dispone di una sola carrozza per la prima e la seconda classe. L’attività ferroviaria non genera alcun profitto ed è mantenuta in vita esclusivamente grazie a un sussidio statale, calcolato in base ai chilometri percorsi. Si sostiene addirittura che la compagnia ferroviaria abbia deliberatamente allungato il percorso con numerose curve e deviazioni per aumentare il chilometraggio e, di conseguenza, il proprio sussidio economico.

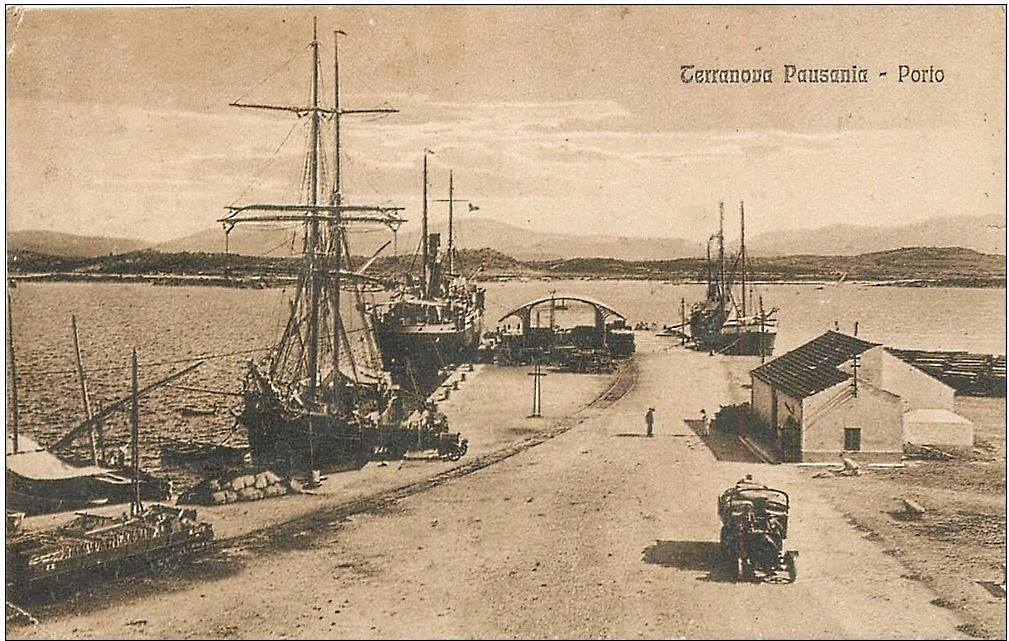

A conferma di ciò, già la prima parte del viaggio offre un esempio eloquente: per raggiungere Terranuova [Olbia], situata all’estremità della stessa baia e distante solo 12 chilometri in linea retta dal Golfo degli Aranci, bisogna percorrere ben 23 chilometri in treno, senza mai salire a quote significative, e l’intero tragitto richiede un’ora intera.

Dal punto di vista paesaggistico, questa tratta, artificiosamente sinuosa, è di straordinaria bellezza: il treno serpeggia tra insenature e promontori, ora con il mare sulla sinistra, ora sulla destra; poi si inoltra in una regione montuosa e desolata, dove bassi arbusti sempreverdi si alternano a distese di pietraia grigia e pascoli. Quando si ha l’impressione di essere ormai nell’entroterra, all’improvviso il mare riappare: è l’angolo più interno e stretto del Golfo degli Aranci, dove però non si trovano aranci, per quanto lo si cerchi.

La breve sosta alla stazione di Terranuova ci offrì tuttavia un’altra delizia: il sole stava sorgendo proprio dietro i frastagliati promontori, e nel velo umido della foschia mattutina illuminava con toni fiabeschi la placida superficie del golfo.

Fu una giornata di tempo incerto. Un velo di nubi grigie, attraverso il quale solo di rado filtravano il sole o un frammento di cielo azzurro, accentuava l’atmosfera malinconica del paesaggio sardo.

Durante il lungo viaggio attraverso le valli, irrigate dalle piogge primaverili, tra pendii adibiti al pascolo e aspre catene montuose, non si scorgeva alcun centro abitato. Solo di tanto in tanto appariva una casa cantoniera o un solitario stazzo, qualche piccolo gregge di bovini e cavalli, e, tra gli uomini, solo qualche pastore dall’aspetto selvaggio, avvolto in pelli e con il cappuccio scuro calato sul capo barbuto per proteggersi dalla pioggia. Talvolta si vedeva un cavaliere solitario, con il fucile a tracolla, che facilmente poteva suggerire alla fantasia del viaggiatore l’immagine di un brigante. Si sarebbero potute contare senza difficoltà le persone che il nostro treno incontrò nel corso di alcune ore.

DA MONTI A MACOMER

Conversando con due signore dei costumi, delle condizioni sociali, di banditi e nuraghi

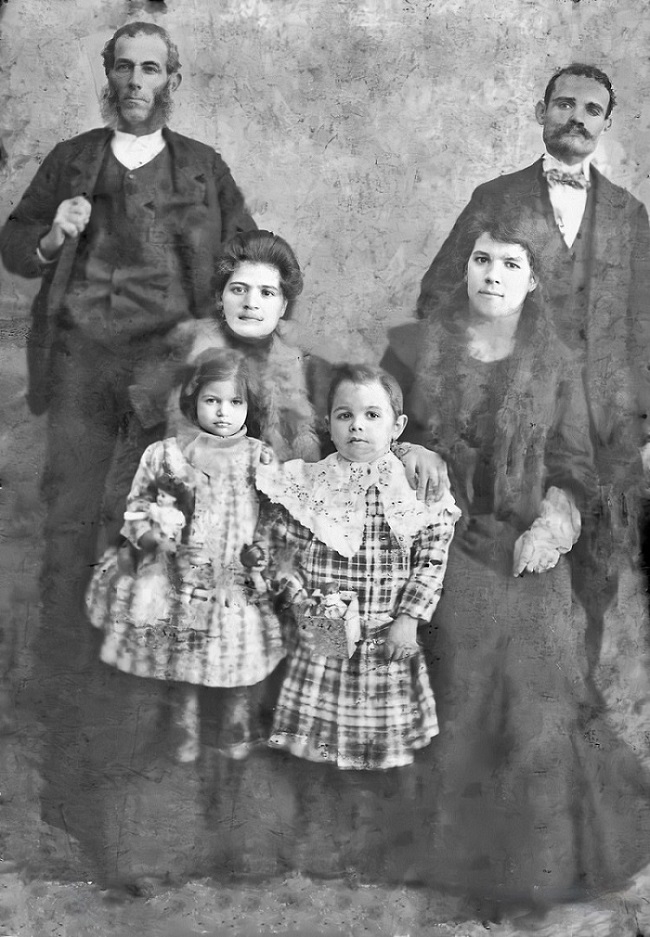

Alla stazione di Monti, dove si innesta la linea secondaria proveniente da Tempio, un raggio di sole illuminò il nostro viaggio: una giovane sarda [di Tempio] salì a bordo con tre bambini, accompagnata da una graziosa domestica, alla quale il lungo scialle nero, simile a un mantello e ornato da un’ampia bordura di seta azzurro chiaro, donava particolarmente. Anche la giovane madre era fresca e aggraziata: nessuno avrebbe immaginato che, a soli ventun anni, avesse già dato alla luce quattro figli nei suoi cinque anni di matrimonio.

Il padre di lei, un onesto contadino, la accompagnò con la sua piccola schiera nell’unico scompartimento di seconda classe, poiché era sposata con un ingegnere minerario, mentre lui si accontentò di un posto in terza classe. I tre bambini, a dire il vero, non si comportavano proprio come ci si aspetterebbe in seconda classe e, più di una volta, fecero arrossire la loro bella madre; tuttavia, conversare con lei fu un piacere inatteso: parlava con noi senza alcuna esitazione della sua casa e della sua terra, rivelando una spontaneità schietta e genuinamente sarda. Se durante la traversata in mare un italiano del continente aveva cercato di inculcarci un’avversione per i costumi arretrati e primitivi della popolazione isolana sostenendo che il matrimonio fosse spesso subordinato alla prova della fertilità della sposa, la giovane donna, con la sua semplice e naturale dignità, dissipò nel modo più efficace questo pregiudizio distorto.

Da lei apprendemmo che, nonostante le profonde differenze tra i costumi sardi e quelli della terraferma, nei rapporti tra i sessi vige una grande severità. Un giovane, infatti, scambia solitamente le prime parole con la sua futura compagna solo dopo averne formalmente chiesto la mano ai genitori. Il corteggiamento si riduce, perlopiù, a uno scambio di sguardi e cenni, fino al momento in cui il consenso dei genitori concede al fidanzato l’accesso alla casa della sposa.

Attraverso i racconti della giovane madre, ci facemmo anche un’idea degli standard di pulizia sardi: parlava con grande importanza dei faticosi preparativi per il viaggio, che consistevano essenzialmente nel lavare il viso ai suoi tre bambini.

La conversazione continuò quasi esclusivamente sui costumi e le condizioni della Sardegna, soprattutto dopo che nel nostro scompartimento salì una signora dell’alta società di Oristano, felice di poter istruire alcuni forestieri sulla sua terra. Non eravamo stranieri solo noi tedeschi, ma anche un tenente italiano della terraferma, le cui conoscenze sulla Sardegna non erano più approfondite delle nostre.

Quando si toccò il tema della scarsa sicurezza pubblica nell’isola, l’oristanese — che non cedeva in nulla alla sua conterranea di Tempio in quanto a bellezza vigorosa — si infervorò con un’indignazione fiera, che le donava particolarmente. “Noi sardi,” disse, “non solo siamo sconosciuti all’esterno, ma anche abbandonati e calunniati. Qui non ci sono più malfattori che altrove, e da nessuna parte al mondo gli stranieri vengono accolti con altrettanto rispetto e premura come da noi.”

Proseguì affermando che si poteva viaggiare attraverso le regioni più selvagge della Sardegna senza che nessuno ci torcesse un capello; l’unico accorgimento era di non sbandierare in anticipo l’eventuale possesso di ricchezze, altrimenti si correva il rischio di esserne alleggeriti, esattamente come in qualsiasi altro luogo. Sull’intera isola, aggiunse, si trovava un’ospitalità sincera e generosa, persino tra i banditi, coloro che vivevano in aperta sfida con la legge e alimentavano le dicerie sull’insicurezza della Sardegna.

A questo punto, la sua difesa appassionata dell’isola si trasformò in un vero e proprio fervore, quasi avesse qualche parente tra quei fuorilegge, quando cercò di spiegarci che i sardi non si davano alla macchia per comuni delitti, ma a causa di lotte familiari, vendette private e, soprattutto, per un innato amore per la libertà. Preferivano rifugiarsi nei boschi con il loro fucile e condurre una vita senza vincoli, piuttosto che trascorrere anni dietro le sbarre a struggersi di rimpianto. “Siamo incolti,” concluse con un sospiro, “e questa è la nostra sventura. La maggior parte del nostro popolo non impara in tempo ciò che si può e non si può fare, ma in fondo il nostro popolo è buono, cavalleresco e ospitale.”

Mentre discorrevamo di questi temi — che, nel complesso, concordavano con le mie stesse osservazioni sul carattere del popolo sardo — raggiungemmo l’altopiano di Macomer, dove ha inizio la regione dei nuraghi. Fu proprio allora che la nostra compagna di viaggio dimostrò di essere tutt’altro che incolta: sapeva, infatti, che il grande Mommsen aveva visitato la Sardegna anni addietro per studiare i nuraghi.

Su questi monumenti si accese subito un vivace dibattito, poiché il tenente non era affatto d’accordo con la teoria accademica che li considerava strutture fortificate a scopo difensivo. Nel corso delle sue missioni militari in Sardegna, egli si era fatto un’opinione diversa, che ci espose con argomentazioni convincenti. Se i nuraghi fossero stati costruiti per esigenze belliche, sosteneva, li si troverebbe sempre in posizioni dominanti e avrebbero una capacità sufficiente ad accogliere un numero consistente di persone, offrendo loro rifugio e un solido punto d’appoggio. Ma così non è: molti nuraghi sorgono su terreni pianeggianti o in fondovalle e, persino tra i più grandi, nessuno potrebbe ospitare più di una ventina di individui. Inoltre, negli scavi non sono mai stati trovati reperti che suggeriscano un uso militare. Al contrario, fece notare il tenente, quasi tutti i nuraghi si trovano nelle zone di pascolo, dove, in certe stagioni, si radunano i pastori nomadi con le loro greggi. Ancora oggi, infatti, il pastore sardo cerca riparo tra le rovine di un nuraghe: basta gettare uno sguardo ai lati della ferrovia per rendersene conto. Nelle fertili pianure, invece, dove si coltivano grano e viti e non vi sono vasti pascoli, i nuraghi sono completamente assenti. Ergo, i nuraghi non erano altro che punti di raccolta e rifugi per la popolazione di pastori nomadi. Questa spiegazione mi sembrò tanto più convincente in quanto, ancora oggi, sugli altopiani destinati al pascolo vengono costruite torri coniche in muratura grezza per lo stesso scopo, sebbene siano realizzate con meno solidità rispetto ai nuraghi, che resistono da millenni. L’uso del resistente materiale lapideo al posto di legno e frasche si spiega, oggi come in passato, sia con l’abbondanza del primo rispetto al secondo, sia con la maggiore durata garantita dalla costruzione in pietra — un aspetto che i proprietari di greggi, soliti a pascolare regolarmente in determinate zone, avranno sicuramente apprezzato.

MACOMER

Arrivammo a Macomer verso mezzogiorno. Questa cittadina, il nodo ferroviario più attivo della Sardegna, è il punto di diramazione delle linee in quattro direzioni. Qui trovammo una pittoresca conferma del principio basilare delle ferrovie sarde: “Affrettati con calma.” A cento metri dall’edificio della stazione si trova l’hotel-ristorante, dove i viaggiatori sono soliti pranzare. Per questo motivo, il treno si ferma prima lì, con il controllore che annuncia: “Macomer Ristorante!”. Solo dopo che tutti gli affamati sono scesi, il convoglio riparte per fermarsi definitivamente a “Macomer Stazione”, dove rimane in sosta per almeno mezz’ora. “State attenti,” ci disse il tenente, “non ripartiremo finché tutti i passeggeri non avranno mangiato a sazietà. È già successo che il treno aspettasse dieci minuti in più perché una bistecca ordinata non era ancora pronta.” E anche stavolta andò più o meno così. Avevamo già ripreso posto dopo aver terminato il nostro pasto, quando il capotreno si avvicinò per accertarsi personalmente che i tre forestieri fossero rientrati. Solo allora diede il segnale di partenza.

Sulle linee ferroviarie sarde si viaggia con tutta calma: gli orari sono pianificati con grande flessibilità e per un sardo è perfettamente normale partire al mattino e arrivare a destinazione in serata. Il viaggiatore sardo non chiede di più, ma raramente conosce il significato della parola “ritardo”; al contrario, impara a familiarizzare con un concetto assai più insolito: l’anticipo. Un neologismo sconcertante, che solo in Sardegna sembra avere una ragion d’essere. Infatti, alla maggior parte delle stazioni arrivammo con qualche minuto di anticipo rispetto all’orario ufficiale.

Dall’altura di Macomer, attraverso l’aria limpida purificata dalla pioggia, potevamo già scorgere l’intero Campidano di Oristano, fino agli stagni costieri e al mare. A nord, il promontorio di San Marco, con le rovine di Tharros; a sud, il profilo frastagliato del Monte Arcuentu, che domina il golfo di Oristano.

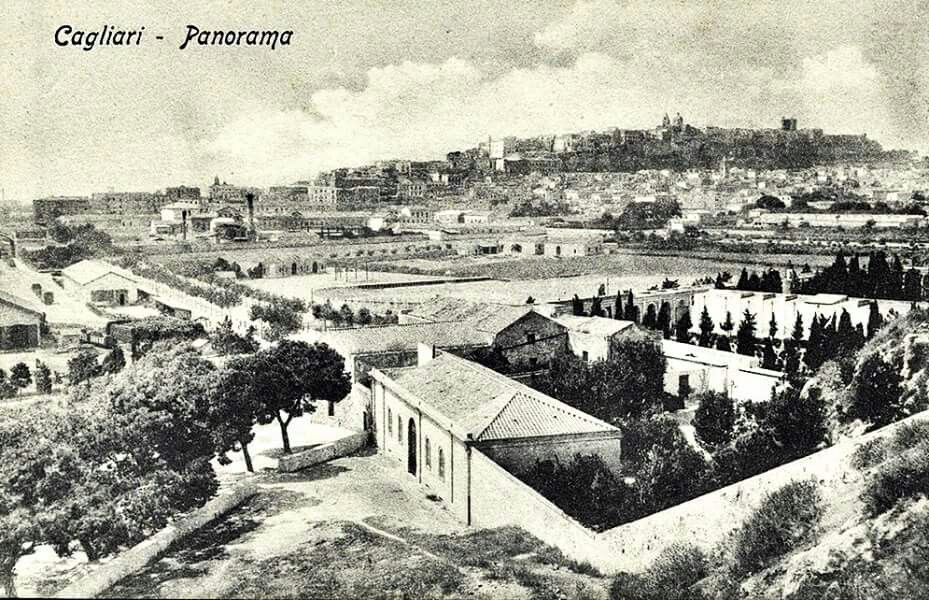

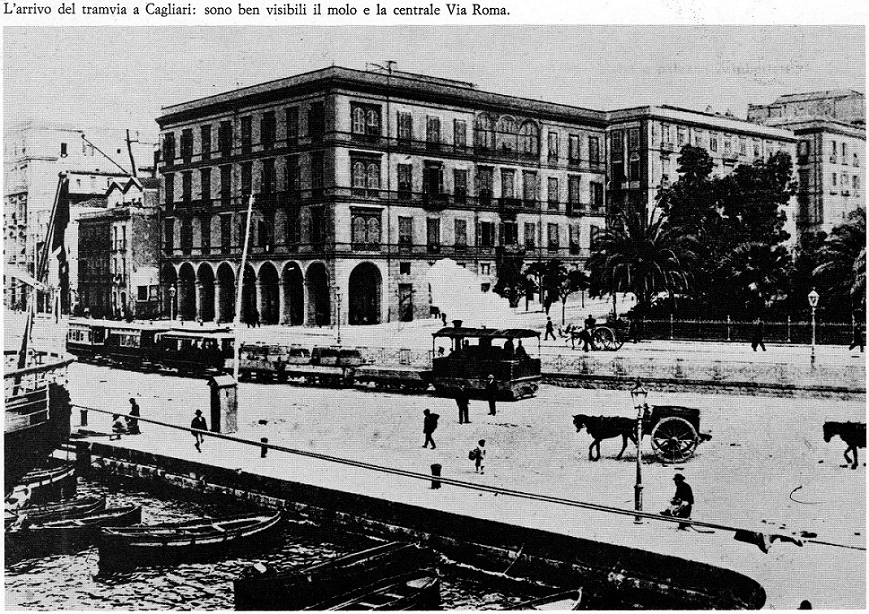

CAGLIARI