IN GALLURA

Impressioni di viaggio nella Sardegna

di Mariano Vittori

1896

Società degli Alpinisti Tridentini

XIX annuario 1895

Rovereto, Tipografia roveretana (ditta v. Sottochiesa), 1896 – pp. 301-354 ⇒

NOTA BIOGRAFICA dell’autore, di Francesco Ambrosi, Scrittori ed artisti trentini, 1894.

«MARIANO VITTORI, giovane studiosissimo di storia, e belle lettere, nacque in Rovereto lì 21 luglio 1863. Studiò all’Istituto superiore di Firenze, all’Accademia di scienze e lettere di Milano, e all’Università di Padova.

Laureatosi nel 1887, si diede al pubblico insegnamento, e prima nel ginnasio superiore di Nuoro (ISSS) in Sardegna, e successivamente in quello di Sassari, nella qual città ebbe pure la cattedra governativa di lettere italiane al liceo Azuni, ed alla scuola tecnica. Indi insegnò alla scuola tecnica Francesco Cesi di Roma, a Mazzara in Sicilia, a Vittorio, ed attualmente a Rossano in Calabria.

Ebbe due promozioni, e nel frattempo attese altresì a scrivere l’importante volume di prossima pubblicazione, che s’ intitola: Lucio Sergio Catilina. Quadri della vita romana, con prefazione e note».

Ad integrazione, precisiamo che insegnò nelle quinte classi dei Licei di Nuoro nel 1888 e di Sassari nel 1889. Altre notizie sparse lo presentano successivamente animatore della vita sociale, culturale e politica a Rovereto e nel Trentino. Fu acceso irredentista nella prima guerra mondiale, successivamente impegnato nella ricostruzione della sua città.

AVVERTENZA. Il racconto ha subito alcuni stralci per renderlo più lineare nella forma (in particolare sono state eliminate lunghe e inutili digressioni storiche sulla Gallura e la Sardegna che Gallura Tour presenta più compiutamente in altre pagine).

I tagli apportati sono denotati da apposite parentesi quadre. Sempre tra quadre sono stati apposti i titoli dei paragrafi aggiunti.

Anche la punteggiatura è stata meglio disposta, soprattutto in corrispondenza dei dialoghi.

L’ortografia è invece stata conservata come nell’originale.

[Dalle bocche di Bonifacio a Golfo Aranci]

All’alba salii sopracoperta. Avevamo avuto mare tempestoso (i marinari in Livorno l’avevan definito maretto!) e, passando il canale di Piombino, ci doveva esser stato un grand’allarme tra l’equipaggio di bordo. Fosse stato il pericolo d’una collisione o avesse rasentato il nostro piroscafo un qualche scoglio, nella notte oscura, fatto è che s’era udito un vociare assiduo frammisto al suono stridulo della campanella. Ora il mare, che à i suoi capricci come le belle donne, s’era adagiato in olimpica serenità. Sulla piattaforma, a quell’ora, c’erano due soli passeggieri, un vecchio ed una fanciulla; gli altri, dopo una nottata angosciosa, preso al fine un po’di sonno, probabilmente dormivano.

Il vecchio, un sardignolo, e lo riconobbi tosto al nero berretto lungo cascante e rigonfiato sopra la tempia sinistra, crollava ogni qual tratto la testa masticando la cannetta d’un rozzo pipino, la fanciulla, una figurina snella e graziosa, con i capelli sciolti alla brezza, biondi in ribellione, ritta a poppa come una sirena del Reni, civettava con i delfini che ci seguivano in grandi archi amorosi. La dolce quiete del cielo era solo interrotta dal rullo dell’elica e dal gridio di rari gabbiani che da lungi sfioravano la violacea superficie del mare; non una nube nel cielo, non una barca sul mare: il nostro piroscafo rompeva solo e maestoso la placida marina. Avvicinai la sirena.

– Che mattino d’incanto!

– Davvero, poetico! Ah, è italiana lei? L’avevo presa per un’inglese, perchè le inglesi sole anno certi coraggi … E dove va, se è lecito?

– Vado ad Oristano. Ad Oristano?

– C’è stato lei?

– No, ma è un brutto paese; lo chiamano tomba dei forestieri. Non le faccio quest’augurio… ma che cosa ci va a fare ad Oristano?

– Ci vado con la compagnia.

– Con la compagnia?

– Sì; sono attrice drammatica. Sorrise, mi guardò, mi scrutò poi con una malizietta da prima ingenua e aggiunse:

– Tempio.

– Ma lei che cosa ci viene a fare in questi paesi?

– Oh, risposi, io sono un insegnante, vado in Gallura, a civilizzare quella gente.

– Già ce n’avranno un gran bisogno! …

– Adagio, signorina.

Ci volgemmo interdetti. L’interruzione ci era capitata dietro le spalle come un terzo incomodo, e il terzo incomodo c’era li realmente, il vecchietto sardo, or non più pensieroso ma arzillo, con gli occhi lucidi e un sorriso ironico che diceva, tra un milione di cose:

– Badate, signori, che siete a momenti in casa mia.

– Adagio, signorina. Bisogno ce n’è, già che ce n’è; ma c’è anche il ma. É tutto questione di apprezzare le cose. Vuole un consiglio mio, signorina? aspetti quando tornerà in continente a parlar di civilizzare, perchè, vede, noialtri sardi vogliamo, in casa nostra, esser adulati.

Poi, volgendosi a me e mutando d’un tratto tono, chiese:

– Va a Tempio, professore? Ci vengo anch’io in Gallura.

– Ah sì? feci io con aria evasiva, fissandolo un istante e rivolgendomi tosto. Ma il vecchietto non intuì, o finse di non intuire l’accentuazione de’ miei monosillabi e, fattosi serio, continuó:

– A Tempio troverà aria ed acqua buone.

– Veramente un po’ poco, borbottai io.

– Poco!? Per voialtri continentali è poco, per noi sardi è tutto. Si sa che, abbandonati come siamo, non si può avere quello che avete voi. Ma, in Sardegna, troverà invece da per tutto gente dabbene ed ospitale. C’è mai stato in Sardegna?

– Si, nell’interno, risposi io annoiato;

poi ammiccando agli occhi sorridenti della fanciulla, che si divertiva un mondo della mia studiata musoneria, ci allontanammo e salimmo a prua, dove ci aspettava un panorama sorprendente. Il nostro piroscafo s’era internato per una stretta gola: a destra un’ispida scogliera tempestata di massi titanici, ad oriente l’isola di Maddalena che spiccava nello sfondo roseo dell’aurora.

– Oh, il bello orrido! esclamò la mia compagna. È la Sardegna quella lì?

– Sì, risposi, la costa Gallurese.

– Ed è tutta così la Gallura?

– Oh no, dietro que’ monti… li vede? dietro que’ monti c’è Tempio; li natura s’è vendicata con un’ampia lussuria di verde.

– Ma qui sembra un cimitero di giganti!

Rimanemmo un po’silenziosi. D’un tratto la fanciulla, che non si stancava mai d’ammirare, accennando alla linea biancastra della maestosa catena di monti che si disegnava davanti a noi, proruppe:

– C’è mai stato lei su quelle cime?

– No, signorina, ma conto di salirvi.

– Felice lei! mormorò fattasi seria e, come se seguisse un nuovo pensiero, prosegui: Eh, chissà? se avessimo a capitar a Tempio! … Già in Oristano ci rimarremo poco, in quel brutto paese! … Non à detto che è un brutto paese?… E, a Tempio, c’è un teatro?

– Una specie di teatrino c’è; almeno credo che ci sia.

– C’è? Allora è probabile… Se ci avessimo a venire, io voglio far un’ascensione lassù… Lei resterà molto a Tempio?

– Qualche giorno…

– È perché mi deve fare una promessa…

– Dica, signorina. Ecco; se ci verremo, e lei ci sarà, mi deve promettere che saliremo assieme lassú.

– Glielo prometto.

– Badi, che à promesso davanti al cielo e al mare!

E rise un po’seria e un po’ allegra, poi, mutando di scatto discorso, e fissando i grandi occhi ne’ miei, proseguì: – M’anno detto che vi sono delle belle donne in Sardegna; mi racconti qualche cosa dei loro costumi?

Mentr’io appagavo alla meglio la curiosità della mia graziosa compagna, il vecchio, pian piano, s’era ancora avvicinato a noi, e s’era seduto sopra il cordame di prua. Io, intento ad ammirare il bello orrido della scogliera che avevamo davanti, e il bello tutt’altro che orrido che avevo presso di me, non m’ero accorto del suo nuovo intervento. D’un tratto udimmo la solita voce:

– Giovinotti, guardate di qui. Ci volgemmo.

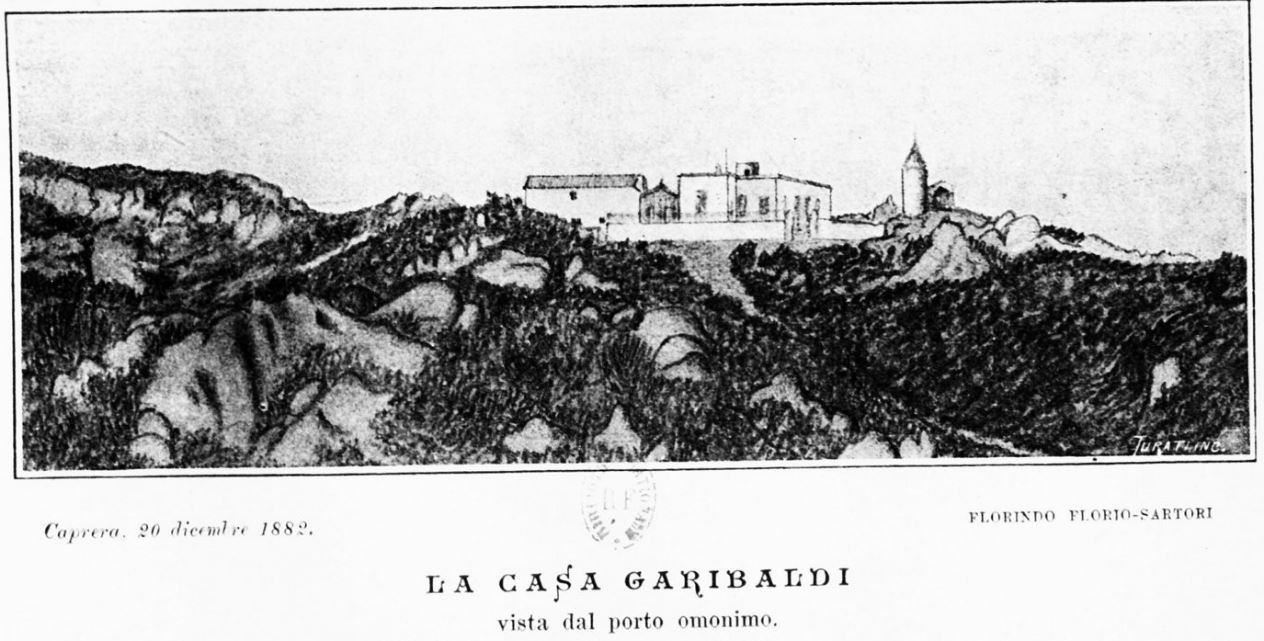

Era Caprera, e dietro questa veniva su l’immenso disco del sole.

– Cos’è quella casa bianca? chiese la fanciulla, mentr’io guardavo estatico.

– È lo stabilimento, prese a dire il vecchio alzandosi ed appressandosi, noi la chiamiamo così la casa di Garibaldi. Vedete, le rocce della mia Gallura guardano sempre quest’isola che à davanti il mare libero e sonante: in quegli scogli si rompe l’onda, ma in quegli scogli non s’infranse mai l’anima di Garibaldi.

Poi, alzando il braccio e accennando al sole, esclamò: Guardatela l’anima di Garibaldi. Seguì un momento di religione.

Quell’isolotto granitico, coperto di lentischio[1], par messo lì apposta per accogliere gli ultimi anni di chi è vissuto per l’umanità e cerca Dio nella solitudine: pare il piedestallo istoriato d’un immane monumento che dovrebbe salire salire fino al cielo: cinto di scogli, riceve sdegnoso il cozzo dell’onda che gli spumeggia d’attorno: rari alberi, un giardino, una casa bianca come la neve, una tomba e un’epopea.

E noi passammo muti col cuore oppresso.

Caprera sparve e l’alto mare s’aperse ancora davanti a noi. Allora mi rammentai del vecchio e delle sue parole, che m’erano parse così nobili, e chiesi a me stesso se non fossi stato prima scortese con lui. Egli si era seduto sopra una gomona e masticava, ancora cupo e meditabondo, la cannetta della sua rozza pipa.

La nuda costa si disegnava davanti a noi, che battevamo una rotta di cabotaggio, e potemmo vederla giù e giù nella sua squallida nudità, nelle sue insenature, ne’ suoi frastagli bizzarri e fantastici. Due ore dopo si svoltò a capo Figari ed entrammo nel Golfo Aranci.

[1] Sorta di arbusto che à frondi perpetue, simili a quelle del mirto, e servono per conciare i cuoi. La sua gomma è detta mastice. In Sardegna ve n’à moltissimo e Garibaldi, nel suo testamento, lasciò scritto che lo cremassero al fuoco di questa pianta.

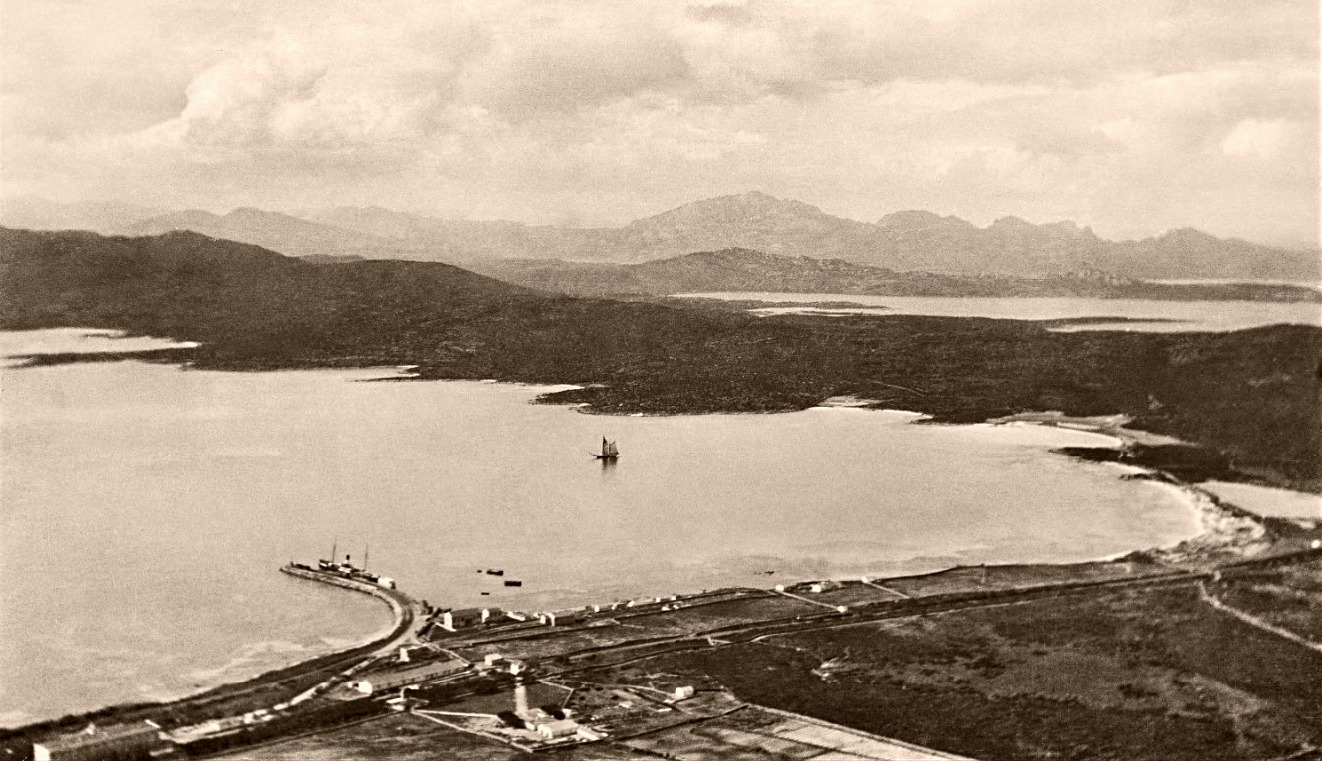

[Golfo Aranci]

Golfo Aranci à un nome degno della riviera ligure o della fiorita piaggia che sorride da Siracusa a Messina; ma il nome è un pietoso scherzo linguistico e gli aranci sono un pio desiderio. Il vecchietto sardo, divenuto ormai nostro amico, alla fanciulla che chiese, girando gli occhi attorno, meravigliata: – Ma dove sono gli aranci? rispose con l’usato sorriso:

– Ah, lei scherza, o non sa che d’aranci qui non ci stanno manco le buccie! E perchè gli ànno messo questo nome lusinghiero?

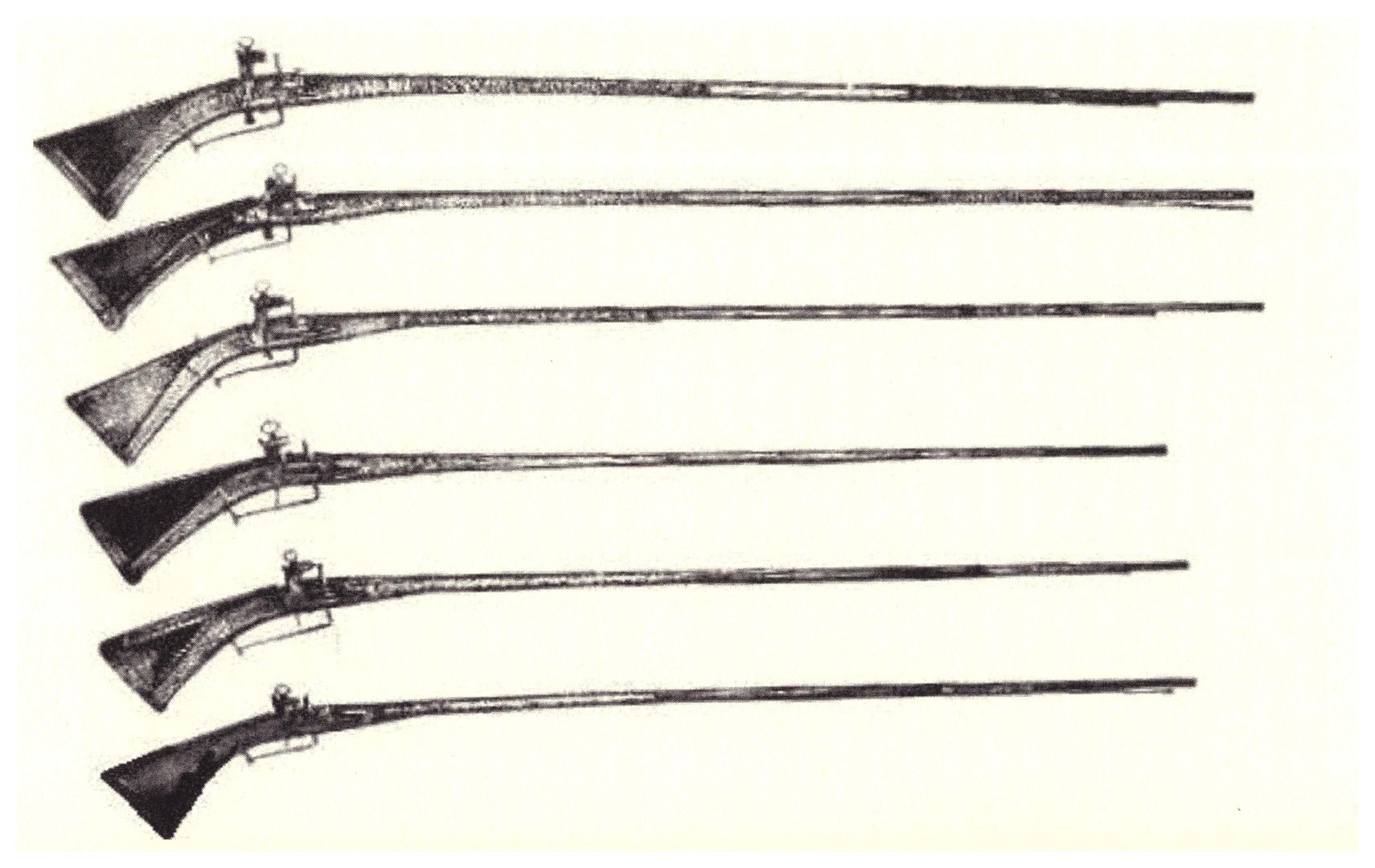

– É una denominazione araba, ribattė l’onesto vecchietto, chè in Sardegna gli arabi v’anno lasciato un po’di tutto; tra l’altre cose questo nome che significherebbe golfo dei golfi, che so io? golfo ideale. Del resto reminiscenze arabe ne troverà anche nei costumi, specialmente dell’interno, nel Nuorese, dove i paesi paiono tal’e quale quartieri arabi, e dove le donne vanno ancora mezzo velate e gli uomini sono amici intimi del cavallo e dell’archibugio.

Golfo Aranci è un approdo che il mare, dopo aver contrastato a lungo con l’ispida scogliera, s’è aperto, quasi stanco di macigni e voglioso di baciare un lembo di terra. Ma qual lembo di terra, ma che funereo bacio è serbato all’onda amorosa!

In fondo allo squallido golfo, che procedendo si rinserra e muta il nome, gli uomini, forse gli stessi romani sbattuti dalla fortuna, edificarono una città, che oggi non è più d’un villaggio, Terranuova.

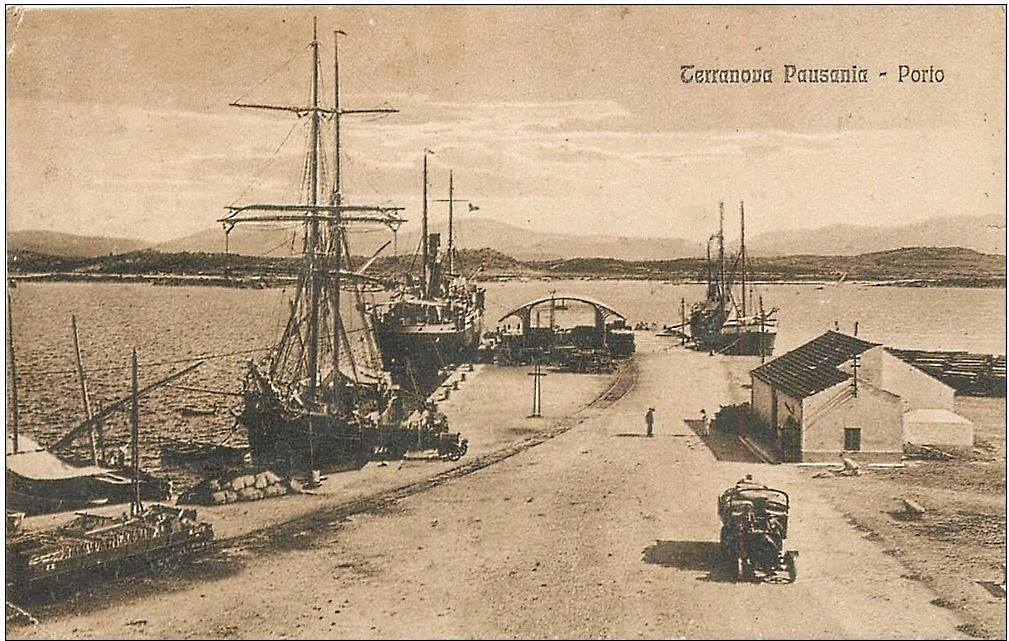

[Terranova]

Quivi approdammo alle nove della mattina e, quivi scesi, subito, appiè della panchina, fummo aggrediti da uno sciame di piccoli pezzenti, stecchiti, scialbi, mezzo ignudi che ci urlavano: Unu soldu, unu soldu! e ci rubavano dalle mani le valigie per trasportarle nell’albergo. Passando pel porto, gli uomini terrei e pensosi, con un fare imperatorio, senza scomporsi, ci mormoravano, guardandoci bene in faccia, un superbo salutiamo![1], e le donne flacide, vestite di nero, forse pel troppo uso del lutto, ci alzavano i grandi occhi memori d’una sfatta bellezza.

Nell’Albergo, una stamberga, chiedemmo delle stanze; ci fu risposto che ce n’era una sola in libertà! Io guardai la mia vezzosa amica, confesso, con trionfo; se non che, rivoltomi, scorsi dietro di noi un codazzo di persone, che non eran mai salite sopracoperta durante il tragitto, e che ora eran sbucate su dal piroscafo, come da un formicaio, maschi femmine ragazzi, ne’ più bizzarri abbigliamenti del mondo. Dovetti convincermi che quella era la compagnia della mia compagna.

Dunque bisognava adattarsi; cacciarsi dentro nella probabilmente lurida stanzaccia, ed attendere il treno delle 12 e 50; ed attenderlo accomunati, anzi accatastati con un impresario, un’impresaria, un caratterista, un buffo, un primo e un secondo amoroso, una servetta, tutta una carovana drammatica, non escluso il suggeritore.

Mi venne un pensiero. Le altre volte che la mia professione m’aveva chiamato in Sardegna, sempre ero partito da Civitavecchia, ed ero arrivato a Terranuova proprio in tempo opportuno per fuggirmene col primo treno della mattina. Così, giungendo ancora di notte, ero scappato all’albeggiare, e Terranova non l’avevo mai veduta. Se girassi un po’il paese? chiesi a me stesso, e tosto comunicai la mia idea all’amica mia, che l’accolse con un sì, vivo di fanciullesco entusiasmo. Ma mentre stavamo ragionando, un signore che s’era seduto sur una panca e sorseggiava un bicchier di vernaccia, si avvicinò a noi e ci chiese:

– Vogliono dunque veder il paese?

– Sì, sì, rispose la mia compagna.

– Bene, vengano con me. Loro non sono pratici. Lei, signorina, per esempio, si copra la testa con lo scialle, chè in questi siti non c’è da scherzare. L’ora sarebbe buona, ma siamo in Settembre. Io sono il medico condotto di qui, e devo visitar certi ammalati. Ci faremo compagnia, e loro vedranno l’eterna novità di Terranuova.

La ragazza guardò me, io guardai lei, e finimmo col metterci uno alla destra l’altra alla sinistra del dottore, non sapendo se dovessimo esser più meravigliati o più grati della gentile offerta di quell’improvvisato ed opportuno cicerone.

La Sardegna, specie nelle regioni litoranee, fu sempre infestata dalla malaria. Lo provano le borgate e le città, persino i nuraghi, edificati sempre sulla sommità delle colline o a ridosso de’ monti, dove la pallida e macilenta inquilina non può aggrapparsi.

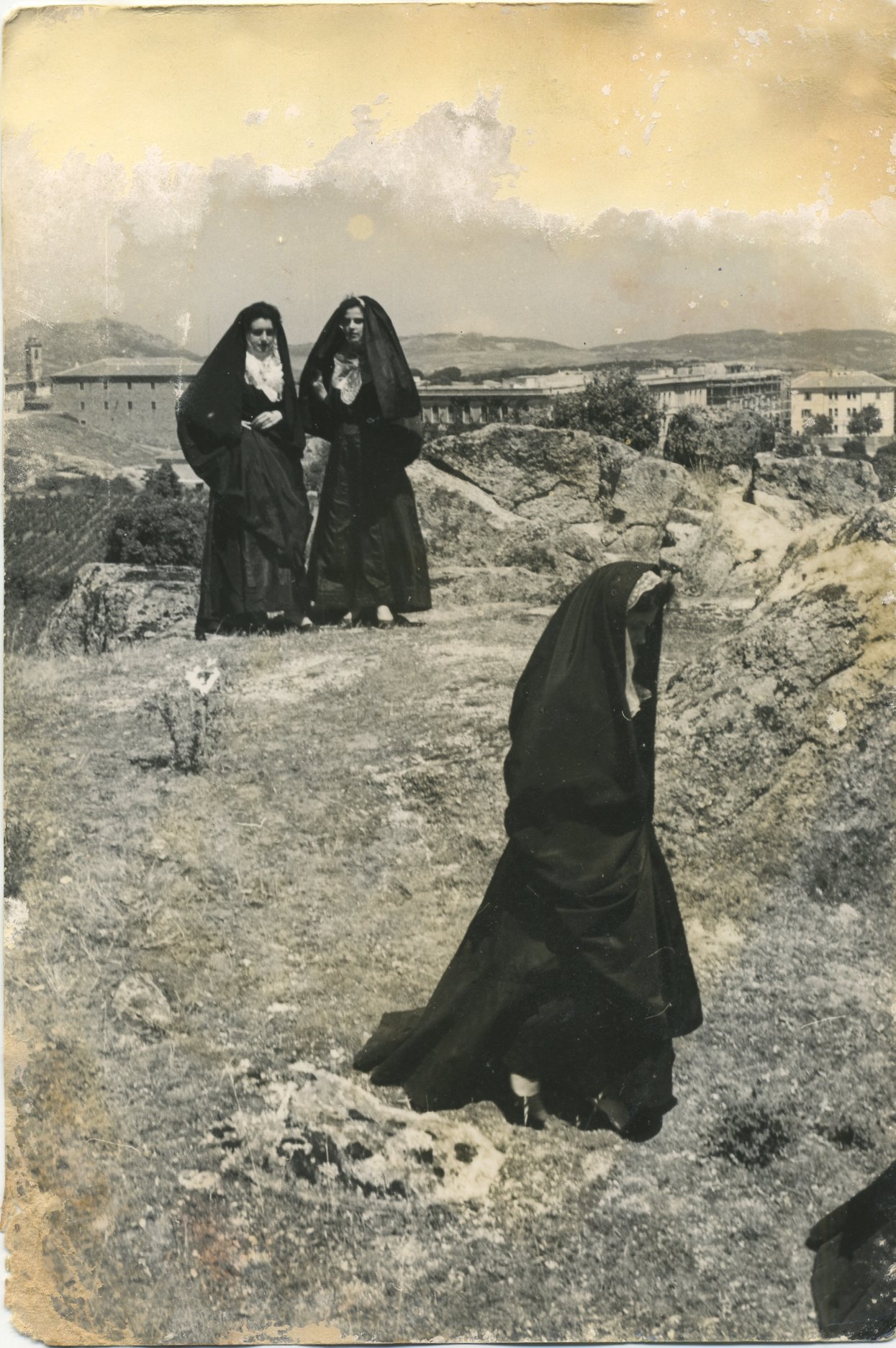

I romani del Lazio alla febbre attribuirono un culto pauroso, i sardi se ne difendono tenendo costantemente incappucciata la testa, ed accendendo immensi fuochi purificatori. Di qui il costume, che à spesso dell’urtante, che ti capita un ospite in casa, e nemmeno sogna di levarsi il suo berretto, anzi se l’accomoda in più riprese, e l’altro che ti ruba una delle grazie delle femine, chè una sarda, piuttosto della testa, mostrerebbe, o anzi mostra con indifferenza, ignudi i tesori del seno.

Nelle popolazioni sarde persistono sulla febbre le primitive idee di Varrone, e un bifolco qualunque ti parla di animaletti producenti la malaria, come te ne parlerebbe un moderno batteriologo. Strano connubio della superstizione con la scienza.

Facce livide di uomini allampanati, che paion piuttosto che uomini fantasime, e ti fissano con la vitrea pupilla verdastra in modo straziante, donne che allattano sedute fuor della porta, battendo i denti, come se fossero intirizzite, bambini senza anima, senza luce: nessuna allegria, tutto mestizia, e solo ogni tanto la rosea faccia d’un forestiero che fugge via, e ti fa risaltare di più l’orribile miseria del luogo: ecco descritta Terranuova e il territorio che la circonda.

Persino il sole pare che in questi siti non isparga il suo calore come un beneficio, chè solo abbrucia e fa esalare il miasma dalla affumicata campagna. Un odor di pozzanghera e di materie putride ti fa tenere il respiro: e fra tanta desolazione solo tratto tratto, dall’aperta campagna, sale la triste nenia di qualche lavoratore, pallido convalescente, cui giova ingannare il destino che lo aspetta.

Mi volsi, sconvolto per tanta miseria, verso il dottore, che camminava muto presso di me: la nostra compagna, lasciato il gaio sorriso, pensava.

– Ma lei, dottore, esclamai, vive dunque sempre in questi siti?

– Ci sono nato, rispose sorridendo mestamente.

– E non à paura della febbre?

– Paura? … Non vede che ne sono una vittima anch’io?

Lo guardammo commossi, ma il dottore proseguì: – Meno male che ora si conosce il parassita della malaria! e sorrise con quell’incredulità che gli uomini della lunga esperienza riversano sulla teoria. Poi, dopo avermi scrutato un po’di sottecchi, pensando forse ch’io fossi stupito di trovar un medico che dubitasse della scienza, continuò: – Sì sì, il Laveran lo à scoperto il parassita malarico, questo terribile tra i parassiti che s’annida dentro ai corpuscoli del sangue che pure non misurano più di sette millesimi di millimetro! Lo à scoperto, ma la febbre durerà eterna, finché non saranno presi dei provvedimenti d’altro genere: il medico vero di questa gente dovrebbe essere il governo che bonificasse qui, e non laggiù.

Quindi, con una cadenza cattedratica, che pareva leggesse su di un pesante tomo di medicina, aggiunse: – Vede, per lo più questi corpuscoli anno forma sferica e nuotano nel sangue o stan racchiusi dentro un globulo. Dotati di movimento spontaneo, anno dapprima una struttura uniforme, ma presto compaiono in loro dei granuli neri; a misura che questi crescono, consumano la sostanza del globulo che li alberga e si fanno più numerosi in loro i granuli del pigmento, finché si arriva ad un punto, nel quale il primitivo globulo sanguigno si è ridotto ad un sottile orlo, quasi scolorato, che circonda il parassita, il quale è cresciuto sette ad otto volte in diametro ed è tutto cosparso di minuti puntini neri. À capito lei? concluse alzando la testa, e sorridendo per la terza volta.

Io, per vero, avevo compreso poco, pure lo tempestai di domande, e per reale curiosità e anche per ingannar il tempo.

Frattanto s’era usciti dal paese, e procedevamo all’aperto, per una via lunga e diritta. Radi alberi spezzavano la monotonia dell’ostinata landa, e solo a lato, ne’ fossati, qualche pianta grassa si dondolava al sole con la fisonomia ebete di una stanca vegetazione: le foglie, in fondo, coperte di viscido muschio, ammuffivano nella pozzanghera della palude che ci languiva d’attorno. Ogni tanto un tonfo nell’acqua putrida avvertiva gli strani congiungimenti e le voluttà melmose dei rospi, cui rispondeva, feroce ironia, il canto delle allodole su nel cielo.

Ad un certo punto il dottore si fermò.

– Devo entrare in questa casa, disse.

Guardai. Una casa! Era una sozza compagine di vimini allacciati e intrecciati, larga alla base e saliente a cocuzzolo, forse del diametro massimo di cinque metri, e dall’aperta porta sporgeva il grugno ispido d’un maiale; lì presso, su d’un’altura, un cavallo, magro, raccomandato con una lunga corda ad un albero, tentava col muso la terra ricercando la rada e disseccata erba.

Il dottore ci precedette.

Appena dentro, si sollevarono verso noi gli occhi di un uomo disteso per terra, di età troppo incerta sul verde del volto, avviluppato in un mucchio di cenci, un qualche cosa meno e più d’un cadavere, mentre una donna non dissimile a lui nello squallor delle gote, che si reggeva in piedi solo per la forza di sacrificio che anno spesso le donne, staccato un piccioletto otre, senza dir motto, ci offeriva del vino, certo l’ultimo sorso, e pur orgogliosa di presentarlo agli ospiti.

Tre bambini ignudi gemevano nel fondo dell’orribile covo. Il dottore si curvò su quella vittima che, rassegnata, inghiotti il chinino portole; mentre la mia compagna che da lungo tempo non parlava più, tiratasi in disparte e vuotato in una mano il magro borsellino, s’era avvicinata alla povera madre mormorando con voce velata nella compassione: – Sono poveretta anch’io; teneteli.

La madre parve per un momento risorta a salute, tanto le lampeggiarono gli occhi di sdegnosa fierezza. Guardò il gruppo miserando de’ suoi figli ignudi, guardò arrossendo il marito avviluppato ne’ cenci, e solo al dottore che, voltosi, le sussurrò:

– Scusate, è una continentale! rispose:

– L’avevo capito.

Noi uscimmo da quell’albergo di sventura, comprendendoci l’un l’altra, nė ci resse più l’animo di proseguire il triste pellegrinaggio. Il dottore, che doveva finir la via crucis, dopo averci salutati, esclamò sorridendo del più mesto sorriso: – Questa è l’eterna novità di Terranuova. Raccontatela, nel continente, a quelli della colonia Eritrea!

Viaggiando si contraggono facilmente amicizie, ma si dimenticano del pari facilmente. Dopo essersi per varie ore comunicate impressioni comuni, resi reciproci servigi, talvolta fatte confidenze tutto speciali, una stazione ferroviaria o un binario che procede per opposta via, troncano tutto: i due che si sono incontrati, con una glaciale indifferenza si lasciano e, cinque minuti dopo, strette nuove ed egualmente passeggere amicizie, si dimenticano.

Così avvenne che, alla stazione di Monti, la mia compagna mi lascio scender dal treno, mi disse arrivedersi! e procedette pel suo destino, mentr’io, solo, rimasi in attesa dell’altro treno per Tempio che parte alle 18 e 20.

Arrivedersi! …. Come, quando, dove?

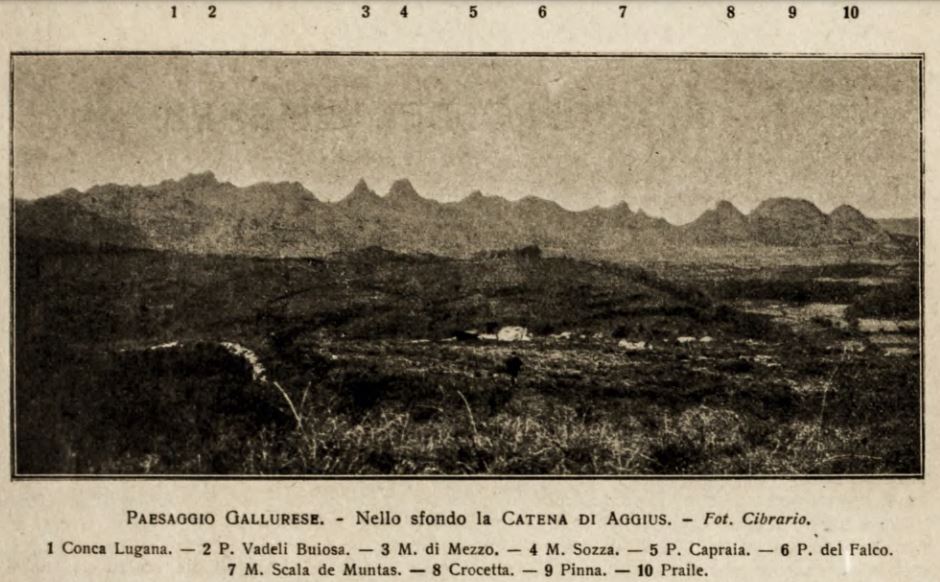

Ma anche in me, dopo brevi istanti di riflessione, dato l’ultimo sguardo al treno che fuggiva impicciolendosi, s’impicciolì il ricordo di quella gentile apparizione; e quando la nera e mobile striscia del convoglio dileguò tra i monti, io ostinato amatore di questi, abbracciavo già con lo sguardo la grande catena del Limbara, nuda e irta davanti a me come una sfida, e tutta a punte come il Resegone.

Monti, lo dice il nome, è sui monti. È il secondo villaggio che si incontra sulla linea ferrata dopo Terranuova chè, in Sardegna, i paesi sono rari come i galantuomini da noi. Si percorrono distanze di chilometri e chilometri senza incontrare il più modesto abituro, senza parvenza di vita umana; spessi stormi di anitre e di stornelli si alzano, ma uomini non se ne vedono: pare che un’epidemia lunga li abbia tutti sepolti sotto l’immensa solitudine.

Alla stazione di Monti, che il paese, cosa solita in Sardegna, si vede appena col cannocchiale, tanto è distante, una diecina di persone, livide, torve, imbaccucate e gravi, e sono impiegati ferroviari, passano masticando il chinino che papa governo gratuitamente somministra.

Le terre, essicate o paludose, che fiancheggiano la via ferrata per tutta la linea fino a Monti, e persino quelle che circondano il villaggio, gemono nella mancanza di coltura. Divise in tanche (cosi, in que’ paesi, denominano le vaste proprietà confinate da un rozzo muro o da una siepe di cinta) servono di pascolo a sterminate mandrie di buoi, di pecore e di cavalli, custoditi da nessuno, ad uno stato semiselvaggio, che fuggono via spaventati all’apparire del treno, i buoi muggendo spaventosamente, i cavalli a saltelli, avendo, per lo più, i piedi davanti barbaramente legati insieme con una coreggia di paglia. Talvolta di mezzo alla prateria sorge un’oasi di macigni, o sui colli un solitario nuraghe, e sopra i macigni meriggia il grifone, maestoso nel bianco collare, cogitabondo e pronto a librarsi nell’aria e a fenderla, come un razzo, se adocchia una timida lepre. Fiumi non se ne vedono, tranne qualche letto di torrente assetato che, tutt’al più, accoglie la melma e la febbre; fonti non se ne incontrano; strade, togli quella ferrata che ti fa l’effetto d’una molesta striscia di civiltà che s’insinui tra il deserto, non ne avverti passando; solo qualche viottolo riottoso s’inerpica tra i macigni, e ti rammenta che un piede umano preme ancora talvolta quella desolata landa.

Alla stazione di Monti rividdi il vecchietto sardo che avevo incontrato sulla piattaforma del piroscafo e che avevo giá dimenticato per le nuove impressioni subite. Egli si appresso a me come ad un vecchio conoscente, e mi prodigo un mondo di gentilezze, forse per vendicarsi dell’accoglienza fredda che gli avevo mostrata io.

– Lei dunque viene a Tempio, professore? M’immagino che ci verrà per gli esami?

– Si, risposi io freddo, aspettandomi una delle solite importune raccomandazioni.

– A Tempio ho molti amici e lo raccomanderò a loro. Per i primi giorni vada all’albergo di M…., un Hotel degno di star nel continente, poi, se gli occorrerà d’affittare una stanza, lo indirizzerò io dai parenti di mia moglie; li ci starà come un figliuolo di casa. Se ha passione per le passeggiate, per la caccia poi, vedrà. E che donne, che donne, a Tempio, professore mio!…

E via di questo trotto m’assordò in modo gli orecchi di offerte e di lodi della Sardegna che, s’io non avessi conosciuto l’isola (ero già stato nell’interno e a Sassari) e non avessi conosciuto un po’anche i sardignoli, ingenui esaltatori del loro campanile, avrei creduto di esser sulle mosse della terra di Cana. Ond’io, per quel tanto di cattiveria che tutti abbiamo, volli metter un pulce nell’orecchio al mio buon patriarca, e con fare questa volta maliziosamente ingenuo gli chiesi:

– E banditi, nella Gallura, ce ne sono?

– Domandi se ce ne furono, mi ribattė punto offeso il buon vecchio ed aggiunse sospirando: Quelli d’oggi non sono né carne nè pesce, e quelli d’una volta, se batteron le macchie, non fu colpa loro.

– Oh oh! … feci io, seccato di questa eccessiva millanteria.

– Non s’inquieti, professore; la cosa è proprio così.

Poi, d’un tratto, mi afferró per un braccio e mi costrinse a volgermi.

– Alzi gli occhi. Guardi lassú!

Guardai. Non si vedevano che montagne e cielo.

– Osservi quella punta – continuò il vecchietto tenendomi ancora pel braccio e indicando – lì la più alta del Limbara. Quella cima si chiama Balistreri, e lassú vive ancora, santa nella memoria d’ogni buon sardignolo, la leggenda d’un famoso bandito. S’era allora nei tristi tempi della prepotenza feodale e Balistreri, povero gallurese, aveva una figliuola, dagli occhi dolcissimi a mandorlo, che andava al fonte con l’altre compagne, e cui i giovani chiamavano: Sa bedda Tempiese. Un nobile gliela sedusse e Balistreri, stretta la canna del suo fucile, nel cuor della notte, s’appiatto alla macchia, lo attese e lo freddò. Poi lo accolse quella cima che ha preso il nome da lui, e lo protesser que’ boschi; ma egli, di lassú, tra il lichene e i cinghiali, visse spargendo benefizi sui pastori che ricorrevano a lui, come a paciere, nelle loro liti.

Tacque un po’il vecchio, poi, come assorto in un nuovo pensiero, proseguì: – E di simili infelici sa lei quanto fur piene queste caverne e questi monti? Oggi sono mutate le cose, si, in parte sono mutate; ma io, vede, io che sono un vecchio garibaldino, conservo ancora una gran simpatia per taluni di quelli che, se capitassero tra le ugne della giustizia, andrebbero a marcire nei bagni penali. Ho un parente anch’io in Gallura, che è stato per lunghi anni bandito, e che aveva l’unica colpa di aver vendicato il suo onore. Ma i giurati, quando s’è costituito, hanno dovuto assolverlo, malgrado i suoi tre omicidi. Se vorrà conoscerlo, andremo a trovarlo assieme, si chiama Giovanni T…

E perch’io, malgrado tutto, sorridevo de’ suoi entusiasmi briganteschi, proruppe: – Oh, lo so! anno ragione i continentali di chiamar questo povero paese il paese dei briganti; sì sì, in Sardegna, c’è anche la canaglia, quelli che ci disonorano!

Così, in attesa del treno, proseguimmo ragionando di questa piaga che funesta ancora le regioni sarde. […]

[1] Così sogliono salutare i terrazzani di lì.

[Tempio Pausania]

Mentre noi si ragionava di ciò e il mio buon vecchio, gran conoscitore del suo paese, mi dimostrava che di queste piaghe non tutta colpa è nei Sardi, e che ci vorrebbe quel tal buon medico che le risanasse per via d’un’amministrazione corretta, sostituendo ad impiegati del luogo o di prima nomina o in punizione dei funzionari continentali seri ed onesti, pagandoli di più e, se occorre, proteggendoli dalla camorra; ed estendendo la viabilità e colonizzando con elementi sani, il treno per Tempio s’era formato e noi salimmo in una carrozza di III classe, come è uso sempre di viaggiare nell’isola.

Il vecchietto, smessa la nestoriana parlantina, pian piano s’addormentò ed io, appoggiatomi col mento al finestrino, stetti ad osservare le forme bizzarre de’ grossi massi che, con succedersi ostinato, scortano la linea ferrata.

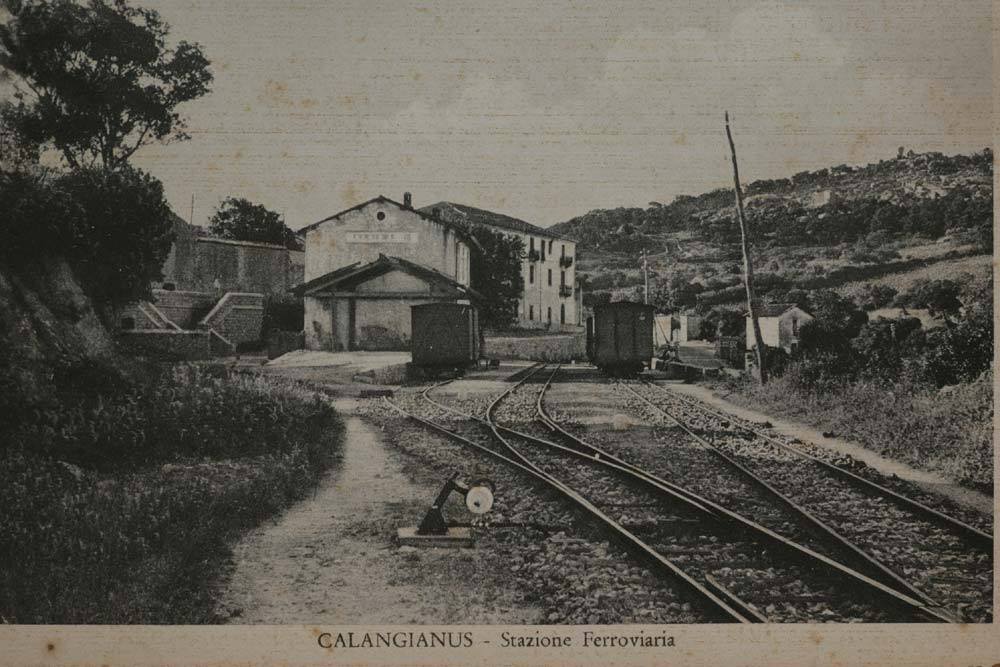

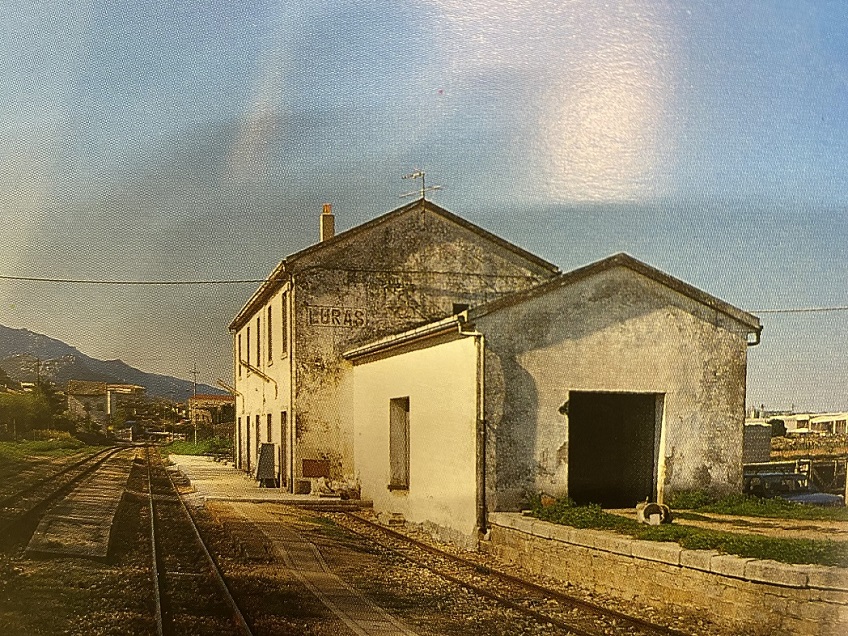

S’inerpica la via monotona per quasi un’ora tra scherzi continui di suolo fin pressochè a Calangianus, patria dei Ferrácciu, dove incomincia la Svizzera Sarda col suo verde. Così vidi in distanza i villaggi di Luras e di Nuchis, e alle 20 e 18 giungemmo a Tempio, cuore della Gallura.

Io, ossequiente ai consigli statimi fatti, mi feci accompagnare all’Albergo di M***, dove, mangiato un boccone e bevuto un bicchier d’abbassanta di Santu Lussurgiu[1], mi ritirai nella stanza assegnatami e, dopo tante ore di faticoso viaggio, potei alfine ficcarmi tra le coltri e mi vi ficcai con quella voluttá morbosa, con la quale un nuotatore ostinato si tuffa nella prima acqua d’estate.

Già avevo chiuso gli occhi, già mi beavo nella tiepida inerzia del letto e rivedevo, nella penombra del sonno, una bianca sirena dai capelli d’oro irradiati dai raggi del sole che veniva su dietro un’isola incantata, quando mi svegliai di soprassalto.

Un terribile prudore rossicchiava il mio corpo….

Dunque l’ospitalità sarda è così espansiva, esclamai dopo aver acceso il lume e aver spiato tra le lenzuola, ch’io deva ospitarvi nel mio letto, o malinconici viaggiatori? ….

Gentile signora lettrice, la stanchezza era grande, ma Le giuro (e badi che non è un giuramento amoroso questo) Le giuro che non mi son mai vestito con tanto precipizio come quella notte. Ricomposta e afferrata la mia valigia, feci per infilar l’uscio della stanza; era chiuso. Cercai la chiave sulla toppa; ero stato rinchiuso dentro dal di fuori! Girai attorno gli occhi, sulle pareti, per cercare la corda d’un campanello; non ce n’era! ….

Apersi la finestra nella speranza, che desse su di un poggiuolo; ma si! guardava nella piazza! Chiamare, gridare? Mi vi provai; ma che! i Tempiesi dovevano dormir tutti il sonno dell’innocenza, perché non mi fu dato di udire altro che la mia voce rabbiosa. Mi rassegnai.

Presi con precauzione una sedia, la collocai presso il tavolino, dopo averlo con subitanee ripugnanze visitato; poi mi sedetti e, reclinato il capo sull’adamitico origliere delle mie due braccia incrociate, cercai di pigliar quel sonno che m’era negato nel suo legittimo ospizio. Volta e rivolta la testa, prova una posizione comoda, esperimentane un’altra, sospira, sbuffa, alla fine mi scapparono gli occhi in fondo alla stanza dove, sopra una scansia, mi parve di scorgere una catasta di vecchi libracci. Giá sonno non c’era più verso di afferrarne e, d’altro canto, i miei nervi eccitati eccitavano il cervello, che fantasticava sulla subita aggressione microcosmica, facendomi far dei brividi lunghi e degli scatti convulsi.

Pensai quindi di appigliarmi al migliore, all’unico partito che mi restava, leggere leggere leggere, fino all’ora che il mio assediatore, svegliatosi, m’avesse, con tutto suo comodo, aperto la porta.

Avvicinatomi, sulla scansia, tra vari tomi, scelsi De rebus Sardois di Gianfrancesco Fara, il Bullettino Archeologico di Giovanni Spano, la Storia di Sardegna del Mannu e il Voyage en Sardaigne del La Marmora.[2]

Per la qual cosa, se io non ò potuto dormire leggendo, legga almeno Lei dormendo, signora lettrice, questi veloci cenni storico geografici sulla Gallura, che in parte ò pescati in quest’opere, e che Le porgo come narcotico, s’Ella mai (Dio nol voglia!) s’avesse a trovare in analoghe condizioni alla mia di quella notte.

[1] Celebre acquavite che si distilla a Santu Lussurgiu, paese non lungi da Bosa nella Planargia.

[2] G. Fara di Sassari visse nel XVI secolo ed illustrò l’isola.

- Spano di Ploaghe fu valente archeologo. Oltre il Bullettino archeologico, vanno rinomati il suo Dizionario Logudorese, la Raccolta di poesie sarde e la Guida di Cagliari. Eletto senatore del regno nel ’71, morì a Cagliari, lasciando una preziosa raccolta archeologica.

- Mannu nacque ad Alghero nel 1776, morì a Torino nel ’68. A detta di Nicomede Bianchi «la sua Storia di Sardegna rimarrà classica quanto alla forma, come lo è quanto alla sostanza». Fu presidente del Senato del Regno e della Corte di Cassazione.

Pum pum pum! Mi svegliai. Anche a me, come sarà successo a Lei, signora lettrice, se avrà avuto la bontà sorprendente di seguirmi, era caduta la testa sovra uno de’ libracci sesquipedali che avevo davanti. Il sonno, più forte della paura, de’ moti convulsi e dei rapidi ribrezzi, aveva finito col vincermi; onde, stiratomi un poco, indolenzito com’ero e per giunta con tanto di torcicollo, gridai: Avanti.

Poi mi rammentai che l’uscio era rinchiuso dal di fuori ma, mentre stavo per scagliare non so qual’improperio allo strimpellante mio carceriere, mi parve che nella toppa girasse quella chiave ch’era stata la causa de’ miei contorcimenti e, subito dopo, s’aperse l’uscio e mi s’affacció la simpatica figura dell’albergatore, un pezzo di gallurese inquartato come un facchino di Bascu Portu.

Egli mi sbirció con due occhiaie sonnolente e con la cadenza di prammatica, rallegrata da un mistico sorriso da albergatore, ebbe la melensa improntitudine di chiedermi:

– Avete dormito bene?

Io lo guatai agrodolce. Lasciamo stare il coraggio che sarebbe scomparso in ognuno di faccia ad un mastodonte simile, la stessa idea di trovarmi in un paese per fama… permaloso, mi smorzò sulla lingua la frase virulenta che m’era scattata su dalla gola, e m’accontentai di borbottare:

– Fate il piacere, datemi il mio conto.

– Ma pechè, professuri, pe’ sa iana? [porta]

– Ah, volete sapere anche il perché? Guardate; e gli accennai il letto in rivoluzione con le lenzuola ammonticchiate nel fondo. Vi basta ora?

L’albergatore mi squadrò intontito, poi spinse gli occhi dove gli indicavo io, e dove nereggiavano gli avanzi d’una battaglia e, con l’aria dell’uomo superiore, placidamente rispose in italiano:

– Non è poi gran cosa. Sapevo che qualcuna ve n’era, ma non è poi gran cosa?

– Ma, proseguii io con sempre maggior dispetto, ci siete abituati voi altri?

– Eh, professuri meo, ribattè l’altro tornando al suo dialetto, come sogliono fare i sardi, chissi [quegli] animaluzzi stannu nell’aria. Nell’aria?… e che cosa ci sarà nell’acqua? pensai io.

Sulla porta dell’albergo mi si fece avanti un cosino smilzo con una barbettina grigia, vestito alla foggia sarda, col suo berretto cascante e i calzoni larghi di color olivastro, il quale, come se m’avesse conosciuto da lunga data, con un fare tutto confidenziale, mi chiese:

– Professore, volete una stanza?

– Come diavolo sapete ch’io sono un professore? domandai stupito

– O bella, chi avete da essere? Non siete arrivato ier notte col treno.

– Non ne capitan mai forestieri a Tempio?

– Sissignore, commessi viaggiatori e professori, ma voi non l’avete l’aria d’un commesso viaggiatore…

Poi, voltosi indietro, con un riso ebete di trionfo, parlando con nessuno, proseguì: – L’aggio dittu eo. Chissu non este unu commessu, chissu este su professuri Vittori. E va bene! pensai io, punto sollecitato da questa fama precoce e, facendo di necessità virtù, accettai la proposta e lo seguii.

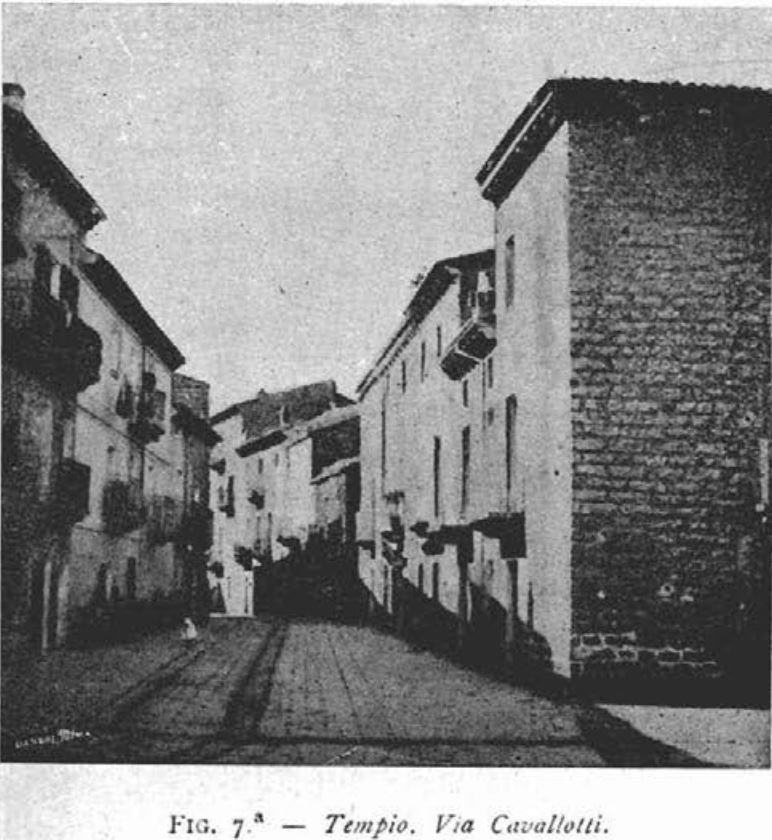

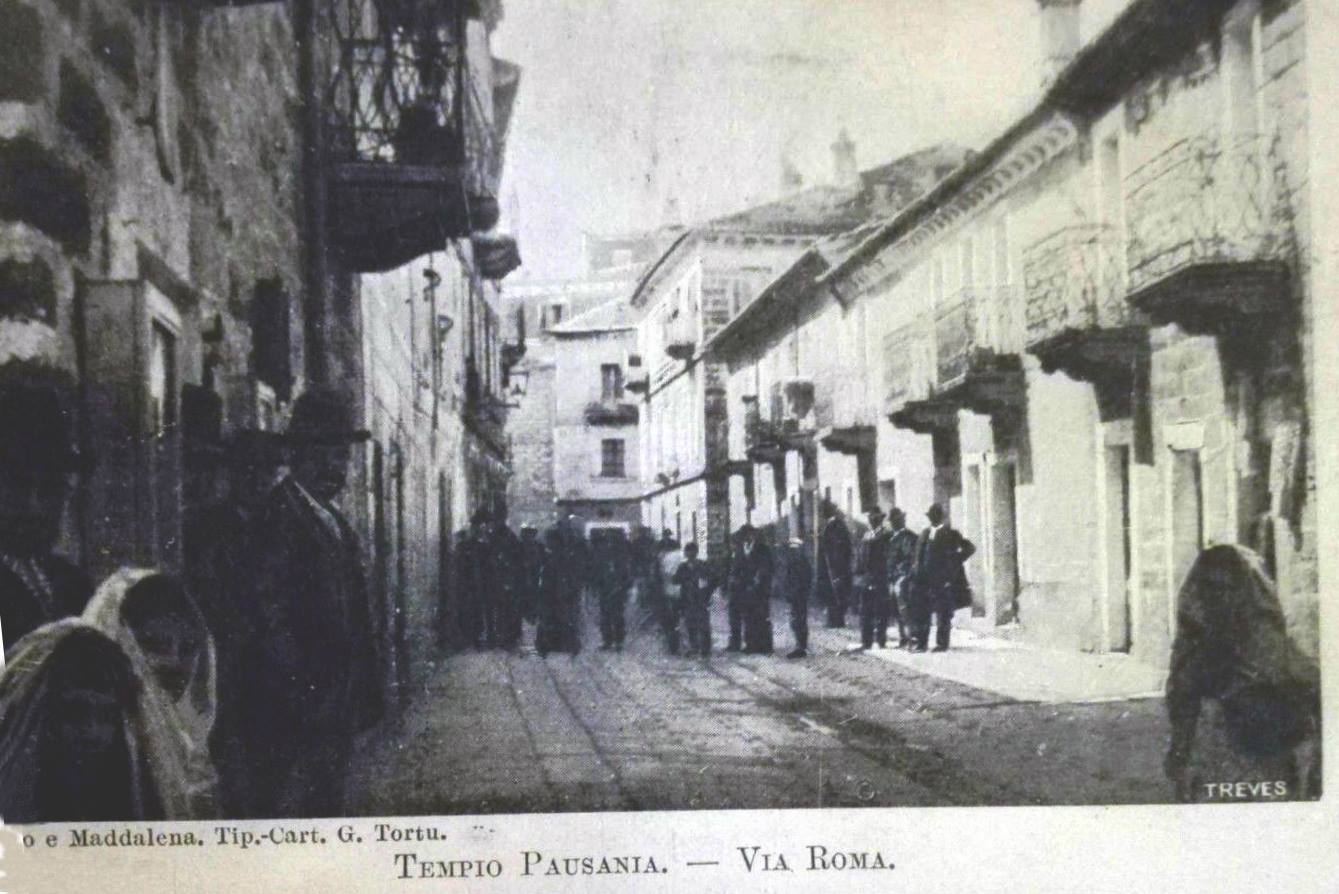

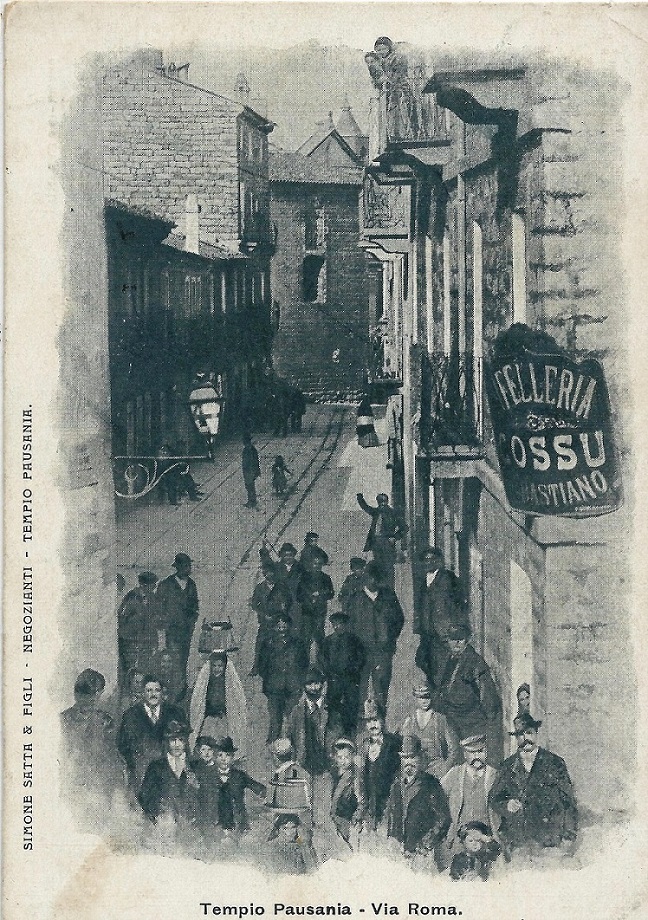

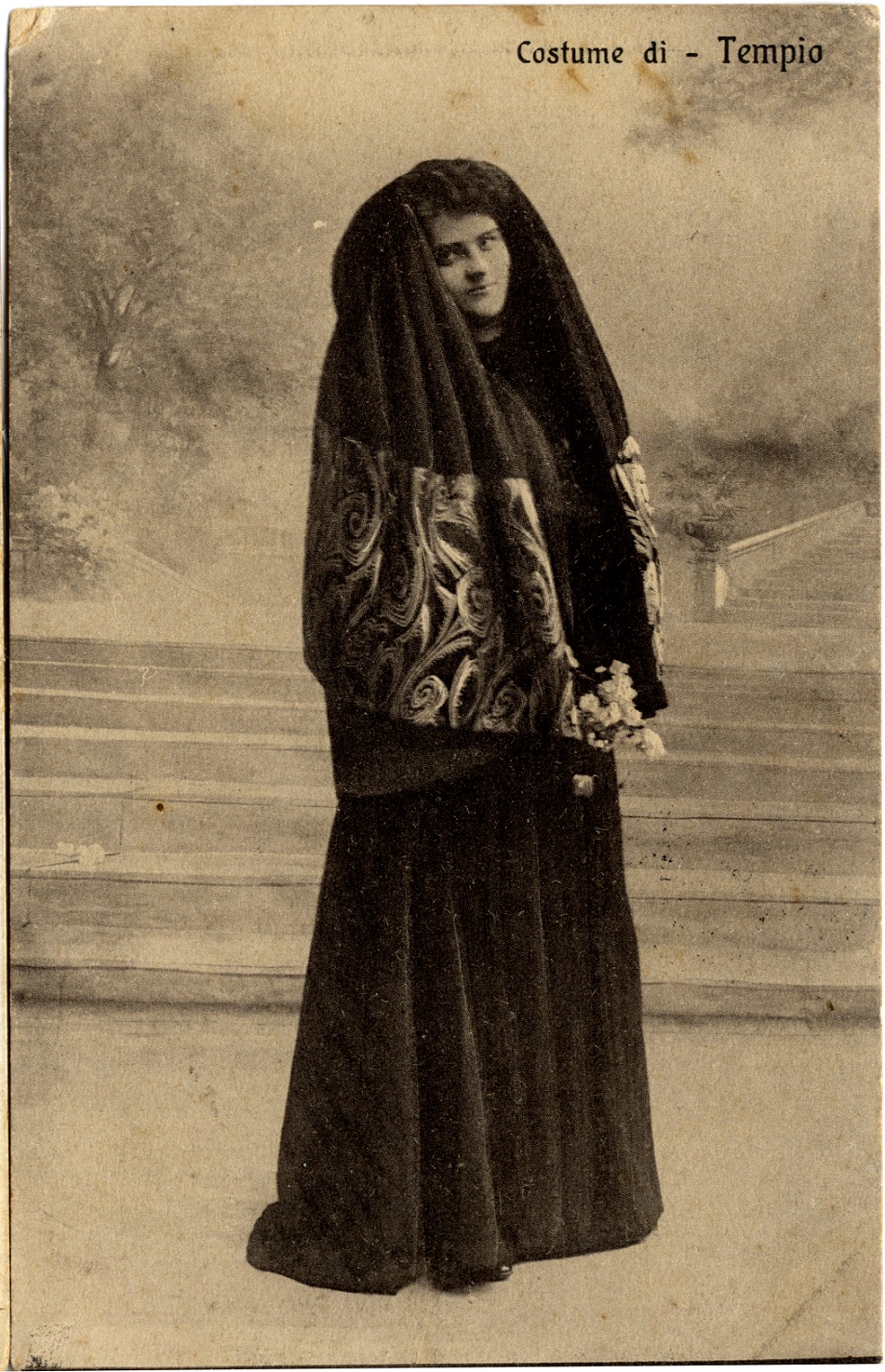

La via principale di Tempio, altrimenti detta il Corso, per la ragione che sarebbe inutile far economia, è tutta lastricata come le vie de’ paesi in Toscana. Cinta di palazzi nereggianti, tutti o quasi tutti di granito con tetti puliti e regolari e con poggiuoli sporgentissimi, sui quali si affacciano e civettano le fanciulle, à rari negozi e così mal’in arnese, quali da noi si vedono ne’ villaggi di montagna; un caffè bettola, sulla cui porta siedon gravi i tempiesi a far quello che si fa in tutti i caffè del mondo. Viottoli sucidi che precipitano a sghimbescio, tagliano la via principale senza simmetria, e giú nel mezzo, fuor dalle porte, si vedono uscir capre e maiali; talora qualcuno di questi s’affaccia alle finestre del primo piano, in modo che i continentali sogliono quelli animali chiamar le rondini tempiesi.

Al nostro passaggio le fanciulle dalle finestre ci sbirciavano e scappavan dentro ad avvertir la famiglia dell’arrivo del forestiero; e che fosse così me ne dovetti accorgere pel fatto che i poggiuoli, man mano che noi si passava, andavano popolandosi di graziose e curiose testoline.

Anche dai negozi uscivano i proprietari, quali in manica di camicia e quali in cappotto, tutti col berretto nazionale in testa, e mi guardavano con aria di protezione e di superiorità.

Poi, volgendomi, scorgevo i crocchi che avevan subito formato e tra i quali, per induzioni o per esclusioni, si dovevano discutere le mie generali; talché c’era da scommettere che, avanti ch’io scantonassi, essi sapevan gia de’ fatti miei più di quanto ne potessi saper io. Ed io che per natura non sono curioso, mi struggevo di bile e bestemmiavo con Kotzebue sulle piccole città.

La mia guida camminava presso di me continuando a chiacchierare e facendomi osservare le magnificenze del paese.

– Questo è il palazzo di Don Tale dei Tali, unu signore mannu [grande], che à molti stazi in Calangianus, e una vigna magnificissima!

Ed io vedevo un’umile casupola che non presentava altro di bello all’infuori della granitica solidità.

– Questo è lo splendidissimo negozio di Don Vattelepesca!

Ed io vedevo una bottegaccia lurida.

– E questo è il sindaco della città, un ricchissimo proprietario!

Ed io vedevo una specie di contadino stracciato, con la pipa di gesso in bocca.

Finalmente giungemmo nella piazzetta, e la mia guida si fermò davanti ad una porta. Compresi che li doveva esservi la stanza d’affittare. Diffatti un vecchio ci fece cenno d’entrare.

Il novantanove su cento delle camere ammobiliate da affittare offrono una parodia dell’eleganza. Dicono a colpo d’occhio quello che fu la famiglia affittante e quello che è l’inquilino, mostrano l’irosa economia dei decaduti maritata al lusso di Arlecchino Battoccio, l’apparire che se la piglia con l’essere, il vorrei col non posso; mentre tutto si riflette nella luce polverosa dello specchio graffiato di dietro.

I mobili vincono per anacronismo qualsiasi bottega di rigattiere; mentre, se vi sdraiate, il feodale canapė manda un lamento, se vi sedete le sedie cigolano, se vi appoggiate il tavolo tentenna. Una camera ammobiliata d’affittare è la risultante di una poliambulanza di scapoli: in fondo equivale al sorriso incartapecorito d’una vecchia che vi dice: trenta lire al mese compreso il servizio.

Ma la stanza ch’ebbe il muso duro di mostrarmi il mio automodonte non aveva nulla di tutto ciò. Mi spiego: non aveva nemmeno l’onore di avere tutto ciò.

Era un covo. Sulle pareti nerastre e sgretolate stavano appese a certi chiovi mal conficcati delle vecchie armi arrugginite, schioppi lunghi e pistoloni a pietra focaia, e quattro quadri con la vetriera rotta e le cornici polverose fregiate di ragnatelle, i fili delle quali si intrecciavano e s’annodavano col lusso d’un ricamo di Fiandra; un letto matrimoniale in fondo, accanito nemico del bucato, nereggiava negli ampli panneggiamenti; un tavolo tripede sgangherato si dondolava al vento; sulle finestre non c’erano vetri, ma solo una cortina di color incerto che forse non conosceva altra acqua fuori della piovana.

– E questa sarebbe la stanza? chiesi io intontito al padrone di casa, che ci aveva preceduti, e che mi fissava come per studiar l’impressione prodotta sul mio volto alla vista di tante magnificenze.

– Sissignore e, come potete vedere, qui ci starete assai meglio che nell’albergo. Guardate fuori dalla finestra. Che panorama splendidissimo!

– E osservate il letto. Provatelo; è comodissimo e pulitissimo. Chissu palazu este su piú beddu di Tempio!

Io (che cosa dovevo dire, per Giove Olimpico?) ammirai questo bell’originale di allucinato. Sapevo che i sardi anno il vezzo di arcimagnificare le cose loro, sapevo che i meridionali furono da un grand’uomo definiti i superlativi, perchè pare non conoscano altro grado di comparazione, sapevo di trovarmi in Sardegna, pure non potei far a meno di scoppiare in una risata, a ciel sereno, proprio sulla faccia del padrone di casa. Il quale con accento di profondo disprezzo, mi rispose: – Non vi piace il mio palazzo? cercatevene un altro! e, voltosi alla mia guida, persuaso ch’io non ne capissi un’ette, mormorò: Chissi affamati di continentali suiu nuiusi!

Uscimmo. Io me la presi subito con la guida, e le dissi che non doveva condurmi in un luogo così indecente, ch’io volevo uno stanzotto, se non elegante, almeno possibile, che non m’importava di spendere qualche cosa di più, ma che volevo star bene.

Gira, rigira, visita una stanza, vedine un’altra, cascando sempre dalla padella nelle brage, finalmente mi riuscì di collocarmi alla meno peggio presso la famiglia d’un continentale commerciante di sugheri, un genovese, che aveva sposato una bellissima sardignola.

Non Le dirò, signora lettrice, che la mia stanzina fosse linda e profumata come il suo boudoir, pure, e malgrado che in qualche macchione ci si scorgesse l’influenza dell’ambiente, il letto era nitido e i mobili arieggiavano qualche eleganza. Da un finestrone poi potevo dominare il panorama dell’altipiano Tempiese e la linea grigia del Limbara.

Memore della notte passata all’albergo e delle osservazioni zoologiche dell’albergatore, mi procacciai subito, in una farmacia, dell’acido fenico che sparsi qua e là per la stanza: polvere insetticida non ne potei trovare, chè lo speziale, alla richiesta che gliene feci, m’ebbe a rispondere aggrottando le ciglia sotto gli sterminati occhiali: Non teniamo di queste specialità.

Il dopopranzo, verso le cinque, capitò a visitarmi nel nuovo alloggio il vecchietto sardo del piroscafo, il quale, recatosi al Hotel e informato della mia precipitosa fuga, veniva per iscusarsi di avermi indicato quel tal’Albergo, aggiungendo che, se avesse potuto prevedere, mi avrebbe indirizzato in un altro. Lo ringraziai, malgrado che la sua offerta sentisse del canzonatorio, in quanto che l’albergo da lui indicatomi era, nonchè il migliore, il solo, anzi l’unico di Tempio.

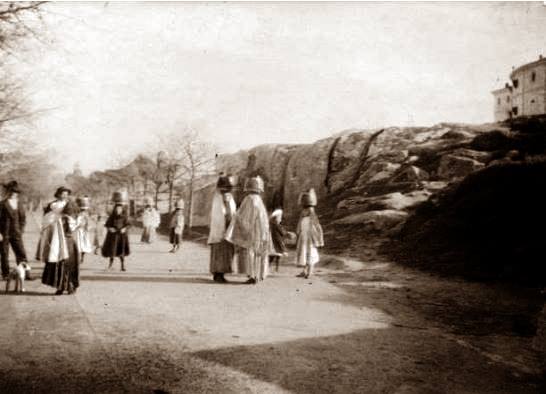

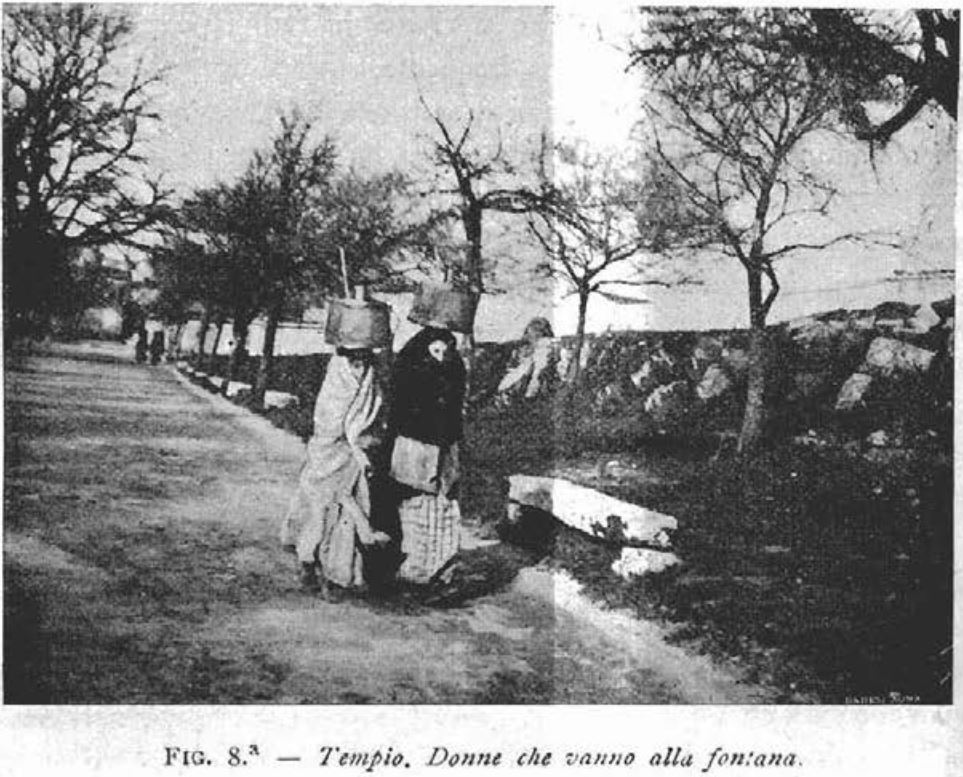

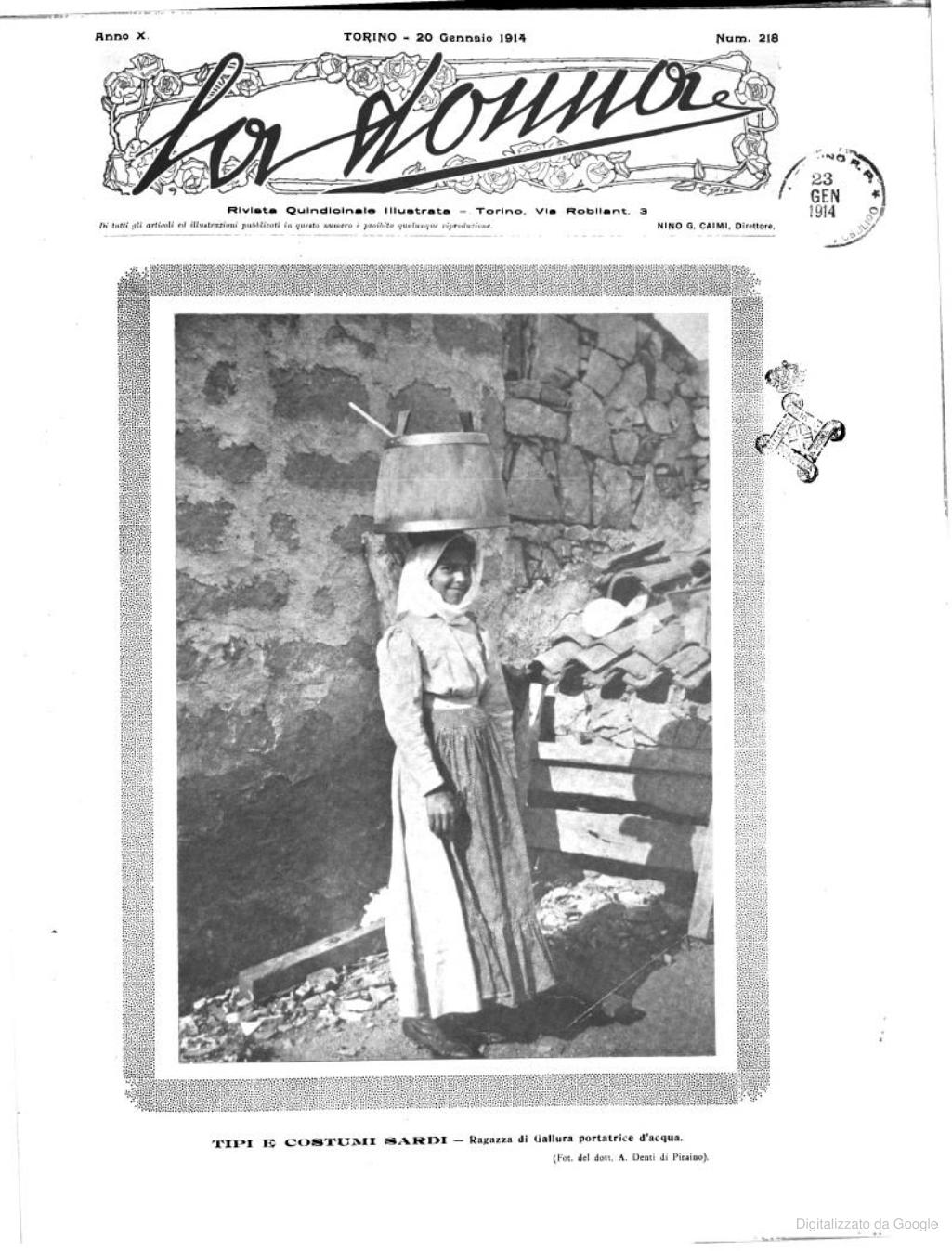

Basta; fatte quattro chiacchiere, mi propose di uscire per prender una boccata d’aria, ed essendo l’ora che…. volgeva al desio d’amore verso il fonte le belle di Tempio (com’ebbe ad insinuare il vecchio, accennando ad un gruppo di fanciulle, che passavano frettolose con l’anfora in testa) prendemmo proprio la via del fonte.

É più che una via una distesa ampia di terreno, una specie di bastione, quella che conduce al fonte prediletto le Tempiesi; a sinistra il bianco reclusorio con la sua guardia in vedetta, a destra un declivio del suolo che va giù giù fino ad appianarsi nelle boscaglie d’ipocastani e d’ulivi del verde sfondo.

Già da Tempio stessa si domina un largo tratto del paese; e, se la circondano i monti, la città, fabbricata sopra un rialzo del suolo, domina a sua volta le montagne che le fan corona. Specialmente in sulla sera il panorama à qualche cosa di veramente svizzero, ed offre effetti d’ottica nuovissimi per chi guarda verso il settentrione: le distanze scompaiono: sembra tutto un’immensa vicinanza che non finisce mai e verdeggia e si bea nei raggi del sole.

La catena del Limbara, all’oriente, ne’ suoi felspati, rende riflessi vaghissimi, rosei come quelli del pudor d’una vergine, mentre à, lassù, sulle cime, gli ardimenti di un’audace virago che affida i suoi amori selvaggi al cielo d’opale.

Una collina s’inerpica in fondo alla via, dove c’è il fonte; sulla vetta una bianca chiesuola sorride ed invita le coppie amorose a passeggiate furtive e a colloqui, cui fan eco altri e dolci gorgheggi di ussignoli e di passeri solitari.

Il vecchietto sorrise di compiacenza vedendomi ammirare il panorama del suo paese e mi disse: Ce ne sarebbe da diventar poeti! ma i Sardi son gente pratica, e tutt’al più scrivono qualche sonetto. Senta questo, ch’è d’un mio buon amico Sassarese [Enrico Costa. Le città Sarde. Sassari, Tip. Azuni 1882], ch’ebbe il ticchio di descrivere la Sardegna a brevi tocchi, nelle sue città:

Fra gli stazi, sui monti del Limbara

siede Tempio di quercie incoronata;

se di biade e di fior fu detta avara,

per sugheri e per vini è rinomata.

Ha case nere con tetti puliti,

ha donne bianche co’labbri vermigli;

saldi ebbe i padri come i suoi graniti,

ma al par dei padri non ha saldi i figli!

É fiera, e di tre affetti nutre il core:

l’archibugio – il cavallo – e le biondine

che vanno alla Fontana a far l’amore.

Ah, perché mai, crudeli e avversi i fati,

ti gettaron lassú, fuor del confine,

o città dei salami sopressati?

Frattanto s’era giunti al fonte. Il fonte di Tempio è il fonte dell’amore.

A Cagliari i giovini, con un’indifferenza olimpica, fanno pubblicamente all’amore corrispondendosi dalle finestre alla strada, tanto che si gustano in tutte le vie delle scenette idilliche piccantissime e si odono certe dichiarazioni iperboliche commoventissime; a Sassari, quando non succede la stessa cosa, è piazza d’Italia la paraninfa degli amanti; a Tempio l’amore si fa comunemente al fonte.

V’affluiscono, la sera, fanciulle slanciate, per lo più di una bellezza pallida, con la gonnella d’orbaccio , orlata spesso d’una frangia di seta a colori, che sollevano dal di dietro sopra la testa, sulla quale s’erge l’anfora che le obbliga a star diritte e le abitua ad una compostezza severa; attingono l’acqua per turno poi, impettite serie e ben calzate, incedono via di ritorno al paese.

Dagli occhi a mandorlo, neri e vaganti in un’indefinita malinconia, scappano occhiate ladre, che stanno a raccogliere gli amorosi, misti ai rustici leoni della città, pronti all’arguzia, arditi e talvolta sfacciati; nel qual caso s’odono piccioli stridi, simili a quelli d’una vaga cacciatrice del coro di Diana, se una profana spina le pungeva il piede: e la bella ritrosa affretta il passo, per destare altri desideri, e forse per spegnerli essa stessa nell’acqua pura del fonte.

Al fonte fan crocchio le fanciulle sedute, ed aspettano la loro volta d’attingere. Intanto, dal di sopra, le loro movenze acri, le loro pose voluttuarie sono abbracciate dagli occhi cupidi, talvolta cari, dei pretendenti e degli amanti, e s’accende una gara fescennina di motti e di frizzi, una vera battaglia di spirito rusticano, raramente scolacciato, non mai timido.

Nei brevi momenti che sostammo raccolsi il colloquio di un giovinetto e d’una bellissima, snella come una Grazia del Botticelli, che stava rimettendosi sulla testa l’anfora ripiena.

– Mi dài da bere, Maria Lena?

– Ih, me ne dài da bere tante tu, che te ne voglio dàr anch’io!

– Prendi. O me la bevi tutta?

– Si, perchè non te ne resti più da dárne a bere a me.

Un altro (doveva esser alla fine d’una disputa amorosa) diceva alla sua bella:

– Che c’entra il me e il te?

– E come non c’entra?

– No, perch’io voglio che siamo una cosa sola.

Una giovinetta bruna, altro tipo di Madonna del Murillo, vestita con una certa eleganza, che aveva già riempita la sua anfora, s’appressò a noi e, volgendosi al vecchietto, che certo in quel momento, cedendo all’ambiente, rievocava i giorni felici, quando il fonte aveva avuto anche per lui l’attrattiva d’un sorriso vergineo, gli disse:

– Don Gavino, ben arrivato dal continente.

– Buona sera, Domenichedda. E come stanno i parenti tuoi?

– Bene, Don Gavino, e v’aspettano domani sera alla vigna, chè abbiamo la svinatura.

– Ma io devo tener compagnia a questo forestiero.

– Ih, non ci potete venir anche voi alla vigna? interruppe la fanciulla, volgendosi verso di me con una naturalezza piena di brio e di cortesia. Domani si balla alla vigna.

– Grazie, risposi io, ma non vorrei disturbare.

La vezzosa mi spalancò due grandi occhi pieni di stupore che mi parve volessero dire: Disturbare? Ma che razza d’individuo è costui? Da che paese viene questo originale? È un orso, un istrice o un cinghiale?

– Se vi degnate… mormorò dopo quel breve istante di silenzio per me penosissimo.

– Vi ringrazio e accetto di gran cuore, m’affrettai a rispondere io, avvilito e convinto d’aver commesso una topica.

La giovinetta ci salutò col suo più bel sorriso, e se ne andò via ritta e seria, il braccio posato sul fianco fidiaco e l’anfora disegnata nello sfondo del cielo.

I Galluresi posseggono quattro cose che tengon carissime, un fucile, un cavallo, una donna e una vigna, e non senza ragione ò seguito quest’ordine nell’enumerazione.

[Fucili di Tempio]

Il fucile è il geloso difensore della loro onorabilità, e serve per tutelarla e vendicarla, se v’attentasse persona: lo rendono necessario strumento di difesa gli odi atavici, che straziano que’ paesi, e sono ancora vivi tra famiglia e famiglia, tra paese e paese. I Galluresi lo amano come un prezioso compagno, lo lisciano, lo lucidano, ne fanno pompa dovunque, e non l’abbandonano mai: essi sono i primi tiratori del mondo.

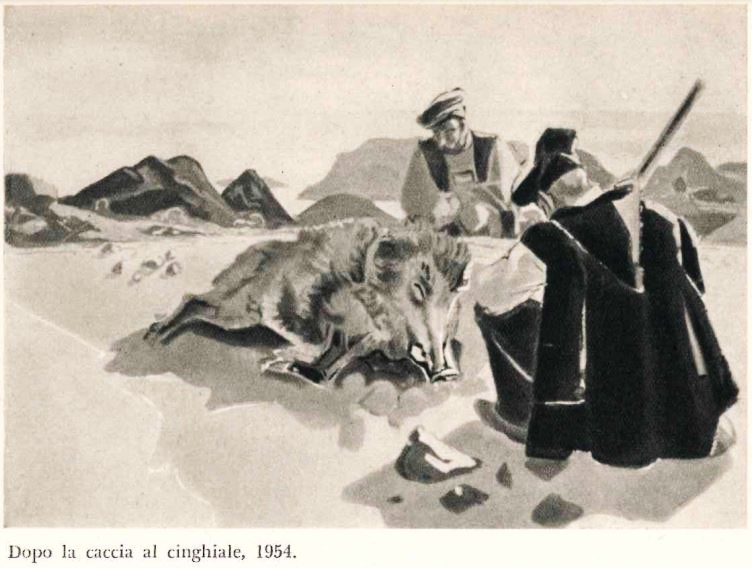

Un celebre bandito, redivivo Tell, sapeva colpire a palla, con sicurezza, un pomo collocato sulla testa dell’unico figlio, un altro spezzava l’anfora sotto il braccio arcuato dell’amante, mentre ritornava dalla fontana, ed io conobbi un vecchio cacciatore di Tempio, notorio per aver ucciso di seguito, senza sbagliarne uno solo, trentaquattro cinghiali.

Un Gallurese, cui è niegato il porto d’armi, è un uomo morto, ed a lor volta i conterrani lo sprezzano; mentre si trovano a centinaia i pastori che per un intero anno, vivendo nelle solitudini, non vedon l’effigie d’una moneta, eppure, a costo di sottoporsi al viaggio di intere giornate, quando è il giorno della scadenza, capitano a Tempio con un armento, e lo vendono a qualunque prezzo, pur di ricavarne il tanto da farsi rinnovare l’indispensabile documento.

Il loro fucile nazionale, importato certo dagli arabi nella Sardegna, è oggi rarissimo per l’incetta statane fatta dagli archeologhi e dagli amatori; à una lunghissima canna splendidamente brunita, ed è cesellato ed istoriato di intarsi nella cartella e nella cassa.

[Il cavallo]

Secondo oggetto di culto per un buon Gallurese è il cavallo.

Il cavallo è l’intimo amico del capo di casa, è l’enfant gate della famiglia; à tre doti, per le quali rivaleggia la pura razza araba, sobrietà, resistenza, eleganza.

Come il fucile tradizionale sardo, anche il cavallo sardo va oggi scomparendo; il governo, da vari anni, s’è ostinato negli incroci col sangue inglese, ottenendo prodotti ibridi, e guastando le eleganti dimensioni del puro sangue che, incrociato con l’arabo, mantiene i suoi pregi geniali[1].

Basso, flessuoso, vivacissimo, porta eretta la piccola testa intelligente e ben crinita, e galoppa su pei dirupi, come scende a precipizio per le difficili chine o pei sassosi sentieri.

[Le femmine galluresi]

È doloroso dover constatare che la donna occupa pei Galluresi, meglio direi pei Sardi, il terzo posto nella scala della proprietà, ma se abbiamo avuto il cuore di accennare, e non senza uno scopo, al vivo di altre piaghe di questo abbandonato paese, ci si permetta di sogguardar la cancrena dov’ella sia e quale sia; chè se i fiori di vigorosa pianta possono languire per mancanza d’alimento o di cura, pure conservano sempre il soave profumo e, gentili vittime, lo espandono sopra il negligente cultore.

E se persino le stelle, viste da Sorrento, appaiono sull’immensa volta del cielo diverse dalle stesse vedute nel grigio settentrione, così un’atmosfera più o meno pura, può farci intraveder la donna sotto variati aspetti – la brutalità dell’ambiente orientale prostrò schiava la femina, mentre un soave idillio di Nazareth innalzó la fanciulla di Jesse al classicismo d’un’epopea.

Ma la donna Sarda vive ed ama in un’atmosfera, dove manca del pari la brutalità dell’oriente e l’idealità del cristianesimo: è più d’una serva, ma troppo meno d’un uomo.

Fanciulla, vegeta in una crassa e forzata ignoranza, che non le permette di conoscere nulla fuor del proprio paese: chè anzi, e specialmente tra la classe povera, se esce dalla Gallura o dall’isola, è considerata come poco di buono, come una specie di avventuriera che deve averne fatte di cotte e di crude.

Nelle conversazioni, quando per caso le è concesso di assistere, persino tra le famiglie più civili, i discorsi devono aggirarsi su fatuità ridicole e sopra pettegolezzi morbosi: se t’arrischi di intavolare una discussione qualsiasi, se esci dalle volgarità dei nonnulla frivoli della vita puramente materiale, non è raro che tu oda un Gallurese esclamare con convinzione degna di miglior causa: “Parliamo d’altro, chè qui ci stanno le femine”.

E femine chiamano le loro donne, perché realmente le trattano da femine, e il dialetto gallurese à molte frasi, molti modi di dire, nei quali si sente quanto poco rispetto goda la donna nella coscienza maschile.

Ma la vittima, avvilita nelle relazioni sociali, inconsciamente si vendica lasciandosi avvilire sempre più.

Spesso, molto spesso, il sentimento di ribellione, che deve covare nell’animo suo, la fa aspirare ad un matrimonio che la salvi dall’ambiente increscioso, senza luce di vita, in cui è nata: vede i forestieri ben vestiti, con idee più larghe, con educazione o sia pure con forma di educazione più insinuante, e allora s’accende, perchè il suo cuore à bisogno di febbre e di amore, e non di monotonia e di forzosa vita claustrale.

Ma se, com’è naturale e quasi sempre avviene, il suo destino la obbliga al matrimonio in paese, allora per lei rimane solo la relegazione in un angolo della casa, una specie di gineceo, dove è condannata a filare o a fare il pane o ad allattare i figli in attesa del marito: per lei esiste, deve esistere di tutto il mondo maschile un sol’uomo, gli altri sono, devono essere i nemici di suo marito, gli attentatori del suo onore.

Conseguentemente, se entra in casa un ospite (lì dove l’ospitalità è pur sì grande, che s’atteggia a patriarcalità) ella, non presentata, appena avvertita, ad un cenno convenzionale del marito si ritira; se uno sposalizio la obbliga di intervenire alla festa, l’avvilita deve ritirarsi con l’altre spose in una stanza appartata, lunge dagli uomini: nella chiesa, in ogni altro luogo, che non sia il fonte o la vigna, la donna gallurese vive solo per la donna e pel marito che, nell’egoismo della sua gelosia, vuol esser amato.

Così la vittima chiusa nella casa, ingrassa come una chioccia nel pollaio, mentre il suo tiranno stupidamente inorgoglisce nella presunzione di averla fedele.

E la fedeltà materiale la à realmente…

[La vigna]

Nella vigna, ultimo culto d’un buon Gallurese, abbia la cortesia di venirci meco, signora lettrice. Se la mia compagnia non Le aggrada, ahimė, s’unisca a Don Gavino: già, in Gallura, anche non invitati, nelle vigne si è sempre i ben ricevuti.

Vigna da noi significa la pianta che produce l’uva, poi abbiamo un’altra vigna, la così detta vigna del Signore… ma questa lasciamola in pace, ch’è una pianticella cosmopolitica.

In Gallura invece vigna vuol dire villa, e non c’è povero diavolo, non v’à miserabile che non possegga un pezzo di terreno coltivato a viteto e una casupola qualunque, magari mezzo diroccata, magari scoperta di tetto e coperta viceversa di ipoteche.

Le vigne, o ville, stanno sparse attorno i paesi, specialmente nelle vicinanze di Tempio, e sono, ne’ mesi della canicola e nell’autunno, il centro di convegno di tutte le classi sociali; perché anche in Tempio come in tutto questo nostro mondo, e lì in ispecie, dove hanno governato e sgovernato gli Spagnoli, esiste un’aristocrazia del sangue, per la quale gli uomini si danno del Don e le donne… delle Donne, quantunque spesso non sappiano nè legger nè scrivere, e non firmino nemmeno i documenti, allegando la semplice ragione Donna N. N. non firma perchè nobile. […]

Però, a onor del vero, sia per la ragione che il modo di vestire raramente differenzia il bifolco dal cavaliere di Carlo V[2]), sia perchè l’ignoranza comune accomuna tutti in un unico modo di pensare, io non ò mai veduto paese, dove la fratellanza sociale abbia nodi così stretti da un lato e distanze così accentuate dall’altro.

Nella vigna l’uomo colono, per lo più soggetto a contratti di mezzadria, siede a rustica mensa e spezza il pane col padrone e la padrona, succhia il vino dal medesimo otre, partecipa con caratteristica gravità a tutti i discorsi, e spesso divide il letto e il cavallo del suo padrone, che lo ama con affetto di connazionale, e n’è corrisposto col fervore d’un bravo, disposto a difenderlo a torto o a ragione, e pronto per lui a scaricar dietro le spalle dell’inimico la pilotta infallibile del suo fucile.

D’altra parte le serve di casa sono considerate dai padroni come un oggetto di lor proprietà, con una vergognosa meridionale supremazia, e sono quasi sempre destinate a far da seconde e terze mogli al padrone, senza destar ombra di gelosia nella padrona, che già essa stessa le guarda col disprezzo d’una favorita nel harem.

Il numero delle vigne attorno Tempio è grandissimo, e si può asserire, senza tema di esagerazione, che ogni famiglia à un suo villino, dove festeggia i vendemmiali con danze primitive, con suoni adamitici, con racconti di gesta brigantesche, e con gare poetiche amebee, ricordo forse dell’antica civiltà romana.

La vigna, alla quale pervenimmo dopo due ore di cavallo, percorrendo l’amena passeggiata di San Sebastiano, in mezzo ad una lussureggiante pianura tutta a rialzi e circondata dai monti frastagliati di Aggius, dal monte Pulchiana e dal Bandiera, era la vigna, com’ebbe a susurrarmi all’orecchio Don Gavino strada facendo, di quel tal suo parente, famoso bandito, di cui m’aveva già parlato alla stazione di Monti.

Davanti al muro di cinta, a cavallo, ci aspettava la vezzosa Domenichedda, che ci aveva preceduti.

La cugina dell’ex bandito ebbe un nuovo sorriso per noi, poi svolto il suo cavallo e ci precedette ancora di trotto serrato su pel viottolo tra le viti, mentr’io, guardandole dietro, pensavo che molte delle nostre dame sarebbero andate superbe di delineare al vento gli eleganti contorni di quell’audace tipo di amazzone sarda.

Quando noi, in cima al viottolo, smontammo dai nostri cavalli, ci si presentò, davanti la piccola casetta, sul piazzale, una scena stranissima.

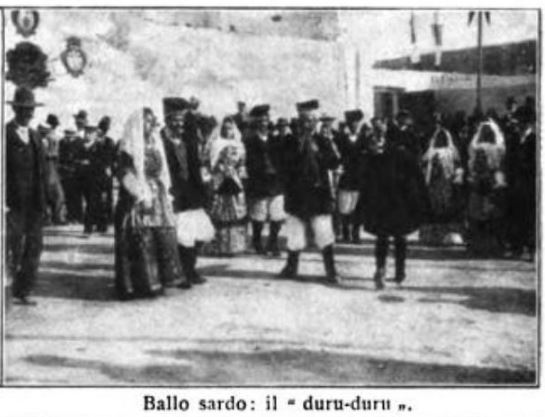

Un buon numero di uomini e di donne foggiati ne’ loro costumi galluresi, stavano accerchiati in coppia dandosi le mani, come si fa nelle nostre società nel ronde della quadriglia, e avanzavano tutti insieme verso il centro, pestando i piedi, per poi ritornar nello stesso modo, ma rinculando, a formar il cerchio, gli uomini con studiata agilità, le donne con movenze voluttuarie.

Il ballo era corretto da una specie di grugnito che andava emettendo un vecchio, in disparte, che si teneva una mano rasente la bocca, come sogliono fare, per pudore musico, i nostri contadini, quando cantano il vespro, ed era una nenia gutturale che graficamente potrebbe esser espressa così, bai bai bum.

[1] Nell’ottantacinque, avendo io visitato gli stalloni d’Ozieri, trovai un solo arabo Mustafa. quello montato a Palestro da Vittorio Emanuele, gli altri erano tutti di sangue inglese. Già allora il maggiore di cavalleria che mi accompagnava nella visita, notò il danno che da tal fatto ne derivava per la razza sarda.

[2] Dispensò Carlo V un numero grandissimo di cavalierati, donde la leggenda che, un giorno, in Alghero, avesse gridato da un balcone, che tuttora si vede ed è oggetto di curiosità, la famosa frase: Este totos cabaleros!

Il canto, sempre cadenzato ed eguale, continuava continuava, mentre i ballerini, come altrettanti ipnotizzati, con voce non interrotta, attendevano alla loro ridda, aggruppandosi nel centro del cerchio, e ricomponendo tosto la periferia.

– Che razza di ballo è questo? chiesi a Don Gavino.

– È il duru duru, mi rispose l’altro, che guardava con una mal dissimulata compiacenza quella danza macabra.

– Ma io vorrei esser presentato al padrone di casa, proseguii.

– Attenda un poco, mormoro gravemente Don Gavino, ora mio cugino sta ballando e non si può disturbarlo; chè il rompere il cerchio costituisce per noi un’offesa mortale. Vede bene, anche Domenichedda s’è tirata in disparte, quantunque c’è da scommettere che avrebbe una voglia matta di ballare.

lo tacqui e stetti ad osservare. Quella gente doveva tenersi molto serrata per mano, e doveva esser ben molto tempo che danzavano a giudicar dal sudore che grondava dai loro visi di bragia. Ogni qual tratto le coppie si urtavano e succedevano mimiche dichiarazioni, non confortate da alcuna parola, raramente da uno sguardo, ma tali da accendere i sensi e le voluttà promiscue di quella ridda stravagantemente africana.

– S’Ella, professore, avesse la combinazione di assistere a un duru duru in Barbagia, m’interruppe nelle mie osservazioni Don Gavino, lo troverebbe ben più attraente di questo, perché, a vero dire, il duru duru è originario di lì. Le donne e gli uomini di que’ paesi, ne’ loro costumi pittoreschi, lo rendono una cosa graziosissima. Questo, sospiró Don Gavino, è una parodia del nostro duru duru nazionale!

– Scusi, Don Gavino, se gli faccio una domanda. Prima m’aveva detto che il rompere il cerchio è un’offesa mortale?…

– Sì certo; e guai se uno di noi osasse ora di entrarvi o s’attentasse di staccare due di quelle mani avvinte, per inframettersi: sarebbe lo stesso che una sfida a morte per l’uomo, e una dichiarazione d’amore per la sua ballerina.

– E se mi provassi io? ribattei, non certo con l’intenzione di farlo.

– Farebbe male.

– Ma io sono un forestiero. Paese che vai costume che trovi, si accontentò di borbottare il vecchio, fattosi serio.

Non fiatai più.

Intanto il gutturale cantore cominciò ad infiacchir le sue note, e il bai bai bum si fece man mano più lento e meno cupo, finché andò a morire in tre fievoli note, e presto col canto cessò anche la monotona danza, mentre i ballerini si staccavano ringraziando rozzamente le loro dame con colpi espressivi di gomito.

Allora Don Gavino si trovò finalmente obbligato di presentarmi al padrone di casa, suo cugino, ex bandito, insomma a Don Giovanni T…

Il quale, mentr’io me l’ero figurato una specie di Tiburzi, con un paio di mustacchi ispidi e lo sguardo sanguinario, era in vece un bell’uomo, alto e tarchiato, ma dalla fisonomia mite, dall’occhio dolce come quello d’una fanciulla, vestito del suo orbaccio gallurese con una certa ricercatezza, e che mi offerse subito un buon bicchiere di moscato, scusandosi di non potermi ricevere con maggior decenza.

– Che cosa vuole, professore, mi andava dicendo, noi sardi siamo tutto cuore e niente forma, proprio il contrario di voi continentali! …. E dopo questo bel complimento d’esordio, m’invitò a vedere il suo viteto.

L’ex bandito mi costrinse a girare per lungo e per largo, facendomi osservar ogni cosa con una minuziosità pettegola da far morir dalle risa, e mi forniva certe spiegazioni così elementari sulla coltivazione della vite ad arborello, proprio come s’io non avessi mai, in vita mia, veduto un vigneto. Io, naturalmente, fingevo una gran meraviglia ignorante per farlo cantare, e il pover’uomo che mi credeva sbalordito in vista delle sue cose portentose, gioiva tra se stesso e prendeva sempre più l’aire.

Poi volle ch’io vedessi la sua cantina, immensa come diceva lui: un bucicatolo con vari botticioni però gonfi, e mi chiese sul serio s’io avevo mai veduto tanta grazia di Dio nel continente. M’aspettavo che la confrontasse allo stabilimento di Florio in Marsala, ma forse il buon uomo non arrivava a simili paragoni.

Quindi mi fece visitare il suo palazzo, magnificando tutte le minutaglie, i mobili tarlati, i quattro piatti sporchi e sgretolati sovra la credenza, i vari fucili vecchi, e gli sorridevano gli occhi, perch’io ero realmente meravigliato… della sua ingenuità.

Una cosa sola veramente bella mi mostrò da ultimo, una sua vezzosissima figlia, di quattordic’anni, ma sviluppata come da noi una ragazza ventenne, e, mostrandomela, mi disse:

– Questa m’è nata allora, quando vivevo alla macchia, e l’ò dovuta tenere con me, perché sua madre morì, nella caverna, dandola alla luce. È stata una bandita anche lei, ed à diviso con me la fame e gli spaventi.

La baciò in fronte, poi alzando fieramente la testa verso di me e tenendo la mano callosa tra i riccioli della sua diletta, proseguì:

– I galantuomini gettano i figli del capriccio sulla strada, ma noi banditi, noi perseguitati li teniamo con noi. Una notte ò combattuto per mezz’ora con la pattuglia e quest’angelo, che allora era piccina piccina, mi piangeva dietro alle spalle aggrappandosi alla mia giacca.

– Basta, si interruppe poi dolcemente sorridendo, va, Maria, va, cara, ad ordinare che apprestino un po’di cena, che vogliamo onorare l’ospite nostro.

La giovinetta fuggì via, mentre l’ex bandito, rivoltosi ancora a me, chiese di scatto:

– E così, professore, che cosa ne dice?

– Una bella ragazza davvero! mormorai io, guardando con simpatia tutta nuova quella figura di Giovanni Valejan, grande come l’amore di padre.

Le domande sul suo passato, sulle sue avventure, che gli avrei fatte con vivo interesse, si smorzarono nella mia gola, e sentii in quel momento, che una parola di più sarebbe valsa a riaprire una piaga. […]

– Lei, professore, mi chiese durante la cena Domenichedda, di che paese è?

– Di Rovereto, feci io, una cittadina vicino a Trento.

– Trento Trento…. borbottà la ragazza. E dov’è questo paese?

– Diavolo, interruppe gravemente Don Gavino, non sapete dove è Trento e Trieste? È un paese di mare.

– Allora, gridó Don Giovanni, non lasciandomi tempo di fare un’utile distinzione, nel vostro paese ci dev’essere del tonno. La mia passione!

– Eh no; finora il mare non c’è, replicai io, ma abbiamo dei monti più alti ancora dei vostri.

– Allora, continuo Don Giovanni, voi altri dovete esser buoni cacciatori. Un’altra mia passione! E lei, si diletta di caccia lei?

– Un poco.

– Ma va benone! Allora dobbiamo diventar buoni amici.

– Aspettate. Domani no, nemmeno dopodomani, ma Giovedi possiamo combinar una cacciata sui monti di Aggius.

Io lo ringraziai accettando. Intanto, tra un discorso e l’altro, finì la cena e, subito dopo, ricominciò il ballo, non più il duru duru, ma i nostri valzer e le nostre mazurche, ed io dovetti accorgermi che, tra quelle rustiche fanciulle, si trovavano delle ballerine così agili ed aggraziate quali, nei nostri salotti, raramente si incontrano.

Verso l’undici rimontammo sui nostri cavalli, ciascuno avendo una donna in groppa, ed io non fui sfortunato dalla sorte, chè Domenichedda, la vezzosa cavallerizza, avendo ceduto ad un cugino il suo, salì in groppa… del mio focoso destriero.

[A Calangianus]

Il domani mattina fui occupato negli affari miei professionali, però, siccome il dopopranzo mi rimaneva libero e prevedevo d’altra parte che il mio soggiorno in Gallura sarebbe stato di breve durata, proposi a Don Gavino, ormai divenuto mio amico, di far assieme un’escursione fino a Calangianus, per visitare un nuraghe, cosa ch’io non avevo ancor veduta, e le caverne.

Egli, sempre compiacente, mi fornì un suo cavallo e in un’ora circa giungemmo al villaggio, dove ci accolse con ospitale gentilezza la famiglia Ferracciu, in grande amicizia con Don Gavino. Anzi uno di loro volle accompagnarci nella nostra spedizione più o meno scientifica.

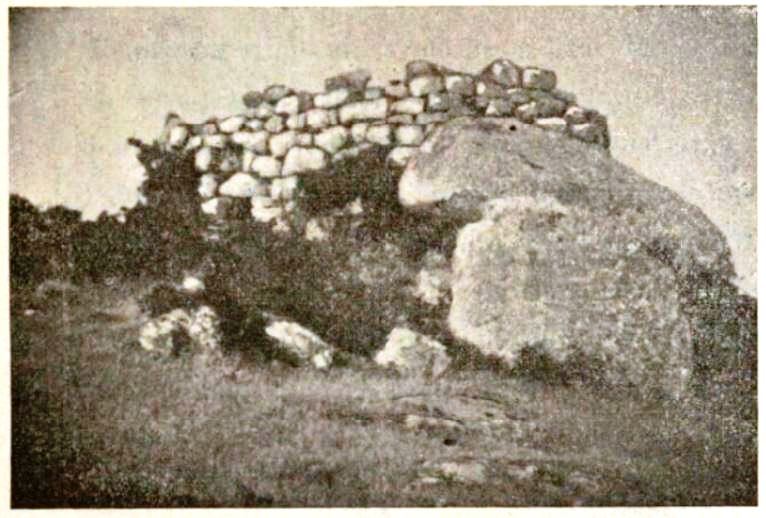

Sono i nuraghes preistorici edifizi immensi che solo si incontrano nella Sardegna: in nessun’altra parte del mondo si trovano costruzioni così strane e così caratteristiche. Posti sopra colli non molto elevati, di solito si guardan l’un l’altro come i nostri castelli medioevali, e s’innalzano, qual più qual meno, all’altezza d’una nostra casa comune. Composti di macigni massici e sovrapposti in cerchio un sull’altro, non anno né finestre né porta; solo nell’interno s’allarga un vano, una specie di camera, nella quale, scavando, si trovano spesso avanzi preistorici, fossili d’ogni maniera ed età.

Nessuno sa, nessuno seppe mai a che cosa fossero servite queste abitazioni ciclopiche primitive. Le conghietture furono molte, né mancò chi con diligenza e dottrina cercò di illustrare quest’antico ricordo d’un età favolosa[1].

Pare, e l’ipotesi non sembrerebbe infondata, che gli antichissimi abitatori dell’isola, in que’ periodi coperta di interminabili boscaglie e perciò molestata da fiere d’ogni genero, avessero cercato dentro quelli una difesa e uno scampo; ma non sembrerebbe del pari naturale che, per salvarsi dalle belve, gli uomini avessero dovuto ricorrere a tanto lusso di materiale, a macigni così sterminati, cui non si capisce qual forza umana abbia vibrato nell’aria per collocarli un sull’altro.

Più attendibile sarebbe l’altra ipotesi che quelli edifizi avessero servito di difesa nelle lotte tra uomo e uomo; forse contro estranei invasori, forse contro i vicini insolani, forse tra gli stessi dell’isola; il fatto che mancan di porta darebbe anche valore a questa conghiettura; e l’altro che le acropoli delle distrutte città della Sicilia come, ad esempio, quella di Selinunte, presentano una costruzione assai simile, merita pure d’esser osservato.

Certo è che, come del resto si dovrebbe dire in riguardo a tutte le costruzioni preistoriche, non si capisce in nessun modo quali nozioni di statica potessero avere que’ popoli primitivi, per elevare massi titanici e portarli ad un’altezza non indifferente.

Il nuraghe da noi visitato non è dei maggiori che si vedon nell’isola, ma è in vece molto ben conservato. Posto sovra una collina non lunge da Calangianus, è circondato attorno da grossi macigni che accompagnano fantasticamente il declivio fin dove si perde nella prateria. S’eleva questo ben dieci metri, ed à la circonferenza del diametro di pressochè sedici: i massi, ond’è composto, tutti di egual dimensione e quadrati, anno il lato di quasi due metri; si accede alla cameretta interna strisciando per un foro praticato sotterra, nel quasi medesimo modo come nelle Piramidi.

– Vede, professore, esclamò sorridendo Don Gavino mentr’io contemplavo il colosso, vede che razza di antenati abbiamo avuto noi! Eh, se ci curassero ora un poco, chissà? forse ci sarebbero ancora delle forze da applicare…. in un altro ordine di idee, ma vergini! ma ci sarebbero!

Il sig. Ferracciu ci accompagnò anche nelle caverne interessantissime e ricche di fossili e ci diede molte dotte spiegazioni, poi ritornammo a Calangianus, di dove si partì solo verso le sei, quantunque Don Gavino avesse a più riprese sollecitato il ritorno, certo per non essere colto dalla notte, fertile di pericoli sempre in Sardegna, sulla via nazionale.

Fatta un po’di strada, Don Gavino, che aveva un cavallo più focoso del mio e che, malgrado la sua età, montava con molto maggior disinvoltura e garbo di me, s’era messo a galloppare e m’aveva preceduto d’assai.

Solo, da principio, tratto tratto aveva volto la testa per incoraggiarmi a far altrettanto, ma io, prudentemente, procedevo di buon trottino intento ad ammirare il tramonto splendidissimo che indorava i monti di Aggius e di Bortigiadas, quando, giunto presso un muro più bianco degli altri e più alto, che aveva in fondo un cancello di ferro, fui scosso da un piagnisteo nenioso che veniva dal di dentro. Fermai di botto il cavallo e stetti ad ascoltare. Sembrava il lamento soffocato di uno che à imbavagliata la bocca, e che si sforza invano di emettere uno strido, e il lamento era solo interrotto da imprecazioni mormorate sotto voce, delle quali io non capivo il significato, ma dovevano certo essere di minaccia sanguinosa.

Assistevo io a un delitto?

Mi guardai attorno. La notte scendeva giù da monte Pino e dal Limbara come una vecchia strega nella valle del Liscia, e la valle si restringeva come un incubo sopra di me che, solo nella solitudine, sentii un fremito per tutte le membra. Grandi e torve macchie, paurosa visione, nereggiavano dintorno alla via, e la via bianca s’insinuava tra quelle, audace come una sfida: nelle macchie c’eran dunque i banditi? perchè Don Gavino era corso avanti lasciandomi solo? non si poteva più dunque fidarsi di nessuno in Sardegna?

Frattanto i lamenti crescevano ed io ebbi paura: non era più una voce di strazio, ma sembravano molte assieme, lunghe insistenti e che pur mi toccavano il cuore.

Ebbi appena il coraggio di estrarre la rivoltella e, rizzatomi sulle staffe, mi aggrappai con le mani al muro per vedere giù oltre donde venivan le strida.

Il mio spavento non ebbe più limiti: nel recinto d’un cimitero si doveva certo in quell’ora perpetrare un delitto spaventoso.

D’un tratto mi parve di udir lungo la strada lo scalpitar lontano d’un cavallo che veniva di trotto serrato da Tempio verso di me; l’idea di cader nelle mani dei briganti mi colse così, che mi sentii agghiacciare il sangue: in brevi istanti mi vidi davanti un uomo incapucciato a cavallo.

– Che cosa fa lì, professore?

– Per carità stia zitto, Don Gavino, mormorai io, riconosciutolo alla voce, e con frasi concitate gli raccontai quanto avevo veduto.

Don Gavino si appressò al muro e guardó giù nel cimitero poi, voltosi a me, mi fece sulla faccia una così grassa risata, ch’io rimasi lì il primo momento intontito, credendo che fosse addirittura diventato pazzo.

– Non starebbe bene ridere, esclamò poi vedendomi mortificato, ma lei, professore, à preso un granchio a secco. Lei à avuto una gran paura senza ragione. Quelle che lei à creduto le vittime non sono che certe donne prezzolate a pianger sulla fossa del morto. Da noi c’è ancora il costume, del resto molto antico, e lei lo deve sapere, delle prefiche. Quando muore uno, da noi, i parenti e gli amici seguono il cadavere fino al cimitero, poi ognuno getta nella fossa un pugno di terra, quindi rimangon li certe vecchie che piangono e stridono e….. fingono di strapparsi i capelli. Ma venga venga, che è tardi, ed in tutti i paesi del mondo a quest’ora di notte, sulle strade si può incontrar brutta gente.

Quando fummo rientrati in città Don Gavino, appressato il suo cavallo al mio, mi mormorò all’orecchio:

– E così? il suo spavento? le sue paure dove sono andate? Loro continentali, quando vengono in Sardegna, anno la fantasia eccitata. Se lei stassera non avesse verificato la cosa, sarebbe rimasto nella convinzione di aver assistito ad un macello. Invece erano quattro donnicciuole che strillavano e tutto ciò per quattro soldi.

E rise, rise di cuore.

[1] Il Prof. Lovisato, triestino, insegnante nell’Università di Cagliari.

[A caccia sui monti di Aggius]

L’alba desiderata del Giovedì venne.

Davanti la porta di casa di Don Giovanni stavano schierati almeno trenta cavalli con le bisacce gonfie di provigioni per la giornata, e già tutti i cacciatori erano pronti per la partenza e mi attendevano circondati da un numero infinito di cani d’ogni razza e grandezza, da quello tarchiato e ispido pel cinghiale al bottolo ringhioso, che adoperano per la caccia della volpe.

Don Giovanni capocaccia, appena giunsi, mi chiese se volevo unirmi alla comitiva di caccia grossa oppure all’altra per la caccia minuta e io che sapevo come caccia minuta i galluresi con un certo qual disprezzo, chiamino quella delle beccacce, delle pernici e dei lepri, optai per questa come più consentanea alle mie attitudini.

Partimmo tutti assieme, come uno squadrone di cavalleria, e solo ad un dato punto il general Don Giovanni diede l’alt, e le due compagnie si divisero, l’una salendo verso Bortigiadas, seguita da un nuvolo di cani, noi scendendo lungo il corso del Liscia.

La comitiva nostra era ben poco numerosa in confronto dell’altra, chè quasi tutti i sardi se l’erano svignata, chi con una scusa chi con l’altra, sdegnosi di abbassarsi alla puerilità d’una caccia minuta: Don Gavino solo m’era rimasto fedele.

Cacciamo quella mattinata a lungo e con buon esito, e verso il mezzodì giungemmo in una tanca, dove ci accolse col far benevolo degli antichi patriarchi un vecchio pastore e ci festeggiò assai.

Poi, avendo pensato, come infatti era, che noi non s’avesse ancora pranzato, allontanatosi un poco, non senza averne chiesto prima il permesso, e salito su d’una collina, emise un gran fischio, a cui risposero tutt’attorno altri acutissimi. In breve sbucaron fuori dalle macchie nereggianti, da tutti i punti, pastori armati della tradizionale falcetta sarda, e lentamente s’avanzarono verso di noi.

Un compagno nostro, impiegato di finanza, che era da pochissimi giorni capitato in Sardegna, scorgendo quella gente che s’accentrava in ordine strategico verso l’ovile, voltosi a me, non senza qualche reale apprensione, e pur sforzandosi di sorridere, esclamò: – Siamo capitati tra i banditi!

– Mah! risposi io, ammiccando d’occhio ai compagni, che gustarono la burletta.

In breve i pastori di passo lento e grave furono presso di noi, e ci salutarono di gran cuore e tutti, senza dir verbo, ad un cenno del vecchio si accinsero al disimpegno delle loro speciali attribuzioni.

Uno, fatti due passi, afferrò un vitello e lì per lì lo sgozzò e lo squartò, come e meglio d’un macellaio, un altro venne con due porcellini di latte che strillavano, un terzo accattastò un rogo addirittura di legna e accese un falò immenso, poi, presi certi bastoni appuntiti, vi schidionò dentro i pezzi di carne ancora sanguinanti, e con l’interiora e le budella lavate combinó una specie di treccia, che attortiglio intorno a quelli schidioni adamitici, quindi, messosi in ginocchio presso il fuoco, aiutato da un altro pastore, comincio a far da girarosto, finchè con quel gran calore le carni furono arrostite.

Allora sedemmo tutti per terra in crocchio, come nelle moschee, e si cominciò a mangiare e mangiare, e il vecchio afferrava con le mani i pezzi di carne e ce li offriva, e solo si lamentava, perché non mostravamo un appetito abbastanza ospitale.

Il compagno nostro novizio, l’impiegato di finanza, non sapeva persuadersi a bere dall’otre comune che girava attorno, perchè è costume sardo che le libagioni abbiano il carattere primitivo, e non gli reggeva l’animo di metter la bocca lì, dove l’avevan posta que’ ceffi sporchi e risoluti.

Finito ch’ebbimo di mangiare, avvenne una bella scenetta, e tale che si rinnova ben spesso nei paesi della Sardegna, quando nella compagnia degli ospiti c’è un neofito. Il solito compagno nostro ebbe la luminosa idea, appena alzatici, di cacciar le mani in tasca e, da buon finanziere, di prender fuori il portafoglio; nė valsero gli occhiacci che gli facevamo noi per ismuoverlo. Cavò venti lire e, avvicinatosi al pastore, cortesemente gli disse: – Questo è per voi.