Si ringrazia Prof. Mattia Acetoso e la Casa editrice Einaudi per il permesso alla pubblicazione

Nota. Carlo Levi condensa nel libro Tutto il miele è finito, due viaggi di appunti e pitture. Il primo lo effettua nel maggio 1952, il secondo nel dicembre 1962. Da un dettaglio del racconto sotto riportato («una corsa continua nel ghiaccio») si capisce che il passaggio in Gallura è del secondo viaggio.

Dopo il bivio, in mezzo ad altre campagne disabitate, alle porte del paese di Perfugas, vediamo persone che si affacciano dalla strada, verso la campagna: un terreno spianato, con due porte per il gioco del calcio. Coppie di fidanzati, con gli abiti della domenica, ragazzi in bicicletta, pastori in velluto: un minimo gruppo di spettatori. Sul campo giocatori si allenano, in attesa, forse, della squadra avversaria. Vorremmo anche noi restare, e aspettare quella straordinaria partita nel vuoto.

Ma il tempo del sole ci affretta verso Ponte Coghinas, e più in là, tra scanditi paesaggi sconosciuti, Tempio Pausania, nobile di architetture, nel cerchio dei suoi monti. E già siamo nel cuore della Gallura, verso la punta estrema della Sardegna, nella grande solitudine popolata di pietre.

È un mondo originario, che sembra un immenso tempio in rovina, una Selinunte sconfinata, dove le colonne spezzate e accatastate dai terremoti si stendono all’infinito, come un enorme geroglifico che racconta una storia finita di vivere: un luogo di forme parlanti un linguaggio non più inteso, simili a greggi, animali, giganti.

Non sono le pietre su cui è passata la mano della storia, le perdas fittas, fissate, collocate, in qualche modo, dalla ragione o dalla religione. Sono simboli e parole della natura: intoccate, silenziose parabole, dove la pietra contiene ogni aspetto di una esistenza indifferenziata: ognuna come una persona che vada cercando la propria espressione per uscire fuori dalla caotica identità, e sia rimasta pietrificata nel corso di questo sforzo, contenendo in sé mescolate tutte le immagini possibili.

Questo cimitero smisurato di parole non dette, di immobili possibilità, si stende tra pascoli radi, una vegetazione cupa e fitta di lecci, di querce, di macchia compatta, coni di monti, creste e alture isolate su cui salgono le greggi di pietra. In questa terra si direbbe che gli uomini non fossero vissuti mai: unici abitatori possibili i radi pastori solitari, che passano e non lasciano tracce.

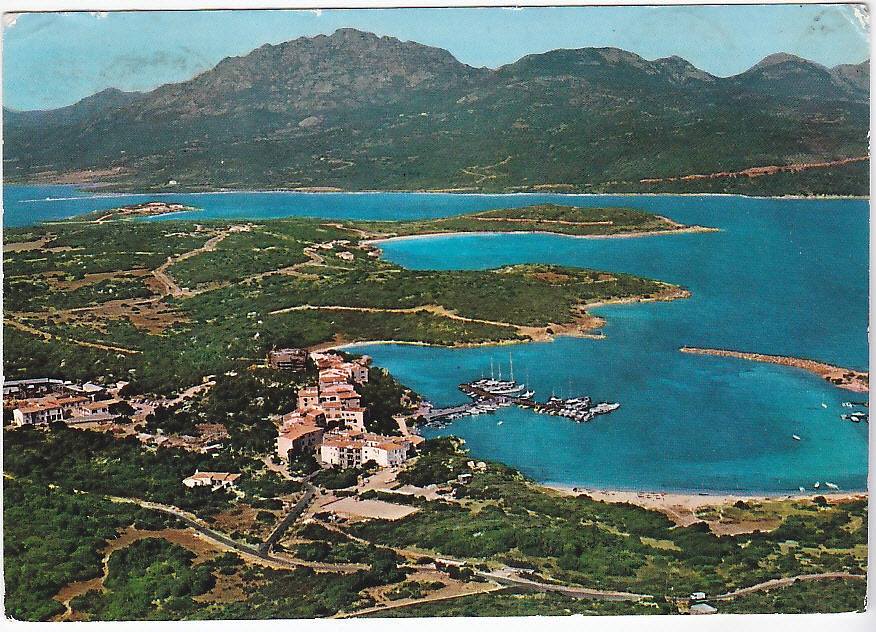

Dopo Bassacutena qualcosa nell’aria ci avverte dell’avvicinarsi del mare, e appare la costa lontana, mossa di insenature; torniamo ad addentrarci tra pascoli e rocce, in un paese di silenzio su cui si stende (ancora inavvertito come un pericolo) il sogno rumoroso del futuro turismo.

La palla del sole rosseggia alla nostra sinistra quando arriviamo a Santa Teresa di Gallura, e ci affacciamo sul mare che urla battendo sulle rocce, e ingolfandosi nelle caverne furente, e sublime di incorrotta potenza, in quell’ora occidentale che tinge gli scogli e le spume, ma il vento è tale che non reggiamo a lungo a contemplarlo.

Nel crepuscolo della sera siamo a Palau, sulla riva. Una fila di isole azzurre chiudono l’orizzonte: Spargi, La Maddalena, Santo Stefano, Caprera. Brillano i lumi della città della Maddalena, oscura a destra alza Caprera il suo profilo, è ormai notte.

Ad Arzachena non potremo vedere la Tartaruga di pietra, tra le altre rocce che popolano la campagna.

Dopo San Pantaleo torniamo su una costa che è una gigantesca architettura del granito e del vento. Pure stelle gremiscono il cielo vicinissimo e lucente, una stella filante lascia un momento, nel buio, la sua traccia luminosa.

Quando arrivammo a Olbia, era ormai notte. Era la fine del viaggio: la nave su cui mi sarei imbarcato aspettava nel porto.

La giornata intera era stata, fin dall’ora ancora buia che precede l’alba, una corsa continua nel ghiaccio, nel vento, in paesi e città isolati e lontani, e distese solitarie, popolate di pietre.

Tutto era stato occhi, continua visione degli aspetti di uno spazio di intatta natura, forme di un tempo perduto, non viste da altri sguardi che quelli attoniti del pastore, o delle molteplici rosse guardate dei greggi; di un vocabolario di granito che conosce soltanto le parole del vento e del sole, che lentissimi lo mutano nel corso delle epoche, e che è lì, gremito di immagini immobili e silenziose, da un passato così lontano che l’immaginazione vi si smarrisce.

Attraverso questa popolazione di rocce, come in un sempre nuovo museo preistorico, avevamo corso senza fermarci, e col passare delle ore eravamo entrati nel fondo di quel paese muto, ci eravamo riempiti del suo silenzio, del suo colore, che è quello delle cose sempre esistite, dello stingersi del sole sulla terra: il colore, chiaro e senza contrastanti minuzie, delle vicende eternamente ripetute; finché l’ombra aveva avvolto ogni forma, grigie parvenze di ossa, o velli di pecore addormentate sotto un immenso mantello di pastore notturno, e le stelle, e la luna al notturno pastore compagna. In quell’aria ormai bruna sempre più eravamo penetrati dall’incanto lunare e pastorale della presenza dolente di una vita che ripete le sue domande e il suo lamento fuori della storia.

Così stavamo in silenzio, scrutando l’oscura costiera con occhi intenti nel buio, mentre l’automobile ci trascinava sempre più veloce.

Olbia splendeva di lumi, di confusa animazione: un luogo di partenza, un altro mondo apparso improvviso appena usciti dalla macchina a muovere i primi passi sul selciato. Non era già più, veramente, Sardegna. Voci romane si intrecciavano nell’aria, nei bar affollati della domenica sera: la gente aspettava alla televisione le notizie delle partite. La Juventus, che cosa aveva fatto la Juventus? Tutti trepidavano per la squadra amata.

Nel porto pieno di gente ammantellata, accampata al freddo, in attesa con la pazienza degli emigranti, ingombro di camion, di merci, di vagoni, di movimento incomprensibile, gli sportelli dei biglietti non erano ancora aperti. La nave stava alla banchina, nera sull’acqua nera.

In città, i negozi di regali, di artigianato, di giocattoli brillavano, in quella antivigilia di Natale, per chi partiva o per chi restava. Una folla mista di continentali e di sardi passeggiava al freddo.

Nel piccolo ristorante si mangiavano piatti romani, i tavoli erano disposti in modo che tutti potessero vedere la televisione: i bambini in prima fila, davanti all’apparecchio. C’era la partita, la Juventus vinceva, tutti erano felici.

La vaga nazione errante dei pastori, oltre il cerchio della notte, pareva ormai quasi improbabile.

© Tutti i diritti riservati