Capitolo I.

(per una consultazione veloce cliccare sui titoli col pallino)

Il Progetto Costa Smeralda – Visione e manifestazione di una società •

Introduzione •

1. Il turismo internazionale arriva in Sardegna •

2. Gli inizi del progetto Costa Smeralda •

2.1. La fondazione del consorzio

2.2. L’acquisto dei terreni. Il dibattito teorico e progettuale sull’architettura e pianificazione turistica negli anni ‘60 •

3. Gli abitanti della Costa Smeralda •

3.1. Un quartiere residenziale

3.2. Linee guida di progettazione – Paradiso naturale, esclusività, campo d’azione •

3.3. Stili di vita degli abitanti temporanei •

3.4. Parte di una rete globale di insediamenti turistici •

I. Il Progetto Costa Smeralda – Visione e manifestazione di una società

Introduzione

Per oltre mille anni, lo sviluppo della Sardegna è rimasto pressoché immutato. Le poche trasformazioni della sua superficie arida erano state effettuate da singoli uomini sardi che, fuggendo dalle coste verso l’entroterra, abbandonavano piccoli edifici in pietra. La vicinanza al mare presentava infatti una serie di caratteristiche poco invitanti: paludi infestate da zanzare portatrici di malaria, invasioni delle potenze europee circostanti e terreni sterili e acidi rendevano la costa un ambiente ostile. La popolazione sarda si ritirò nelle zone montane, sviluppando una cultura pastorale peculiare, modesta e indomita rispetto agli standard europei. I loro insediamenti erano semplici come la loro vita: villaggi sparsi, costituiti da case cubiche in pietra raggruppate, circondate da vaste aree montuose e aride.

L’isola guadagnò la fama di essere popolata da “banditi”. Gli omicidi erano rari ma considerati un mezzo legittimo per risolvere dispute, e durante i conflitti per il bestiame le vittime non erano un’eccezione. Numerose potenze cercarono senza successo di soggiogare l’isola: Fenici, Punici, Romani, Vandali, Bizantini, Arabi, Pisani, Genovesi e Aragonesi si susseguirono nel tentativo di conquistarla, fino a quando, nel 1861, la Sardegna venne assegnata al Regno d’Italia sotto i Savoia. Tuttavia, nessuna di queste potenze riuscì a dominare completamente l’intera isola e a mantenerne il controllo. Il modesto gettito fiscale ottenuto dai pastori non giustificava l’enorme sforzo necessario per sottometterli. Inoltre, raggiungere la Sardegna era difficile: gran parte delle coste erano lambite da un mare selvaggio e poco navigabile rispetto al resto del Mediterraneo.

Gli insediamenti stabili si limitavano quindi a pochi villaggi di pescatori e alla fertile pianura del Campidano, vicino a Cagliari, favorita dalla presenza di un’ampia baia naturale facilmente accessibile via mare. Dall’invasione dei Vandali nel 455 d.C. fino alla metà del XX secolo, la Sardegna mantenne questo fragile equilibrio tra un territorio poco attraente per gli invasori e la resistenza dei sardi a influenze esterne.

Solo poche città, come Cagliari e Sassari, si collegarono alla rete mediterranea, mentre l’entroterra rimase ostinatamente isolato, quasi caricaturale nel suo rifiuto dei cambiamenti. Nessuno riuscì a lasciare un’eredità architettonica significativa. Nemmeno Mussolini, con le sue ambizioni di conquista, i due conflitti mondiali e il successivo governo democratico, tramite il piano “Cassa del Mezzogiorno,” riuscirono a scalfire la cultura tradizionale dei pastori sardi. Le industrie sovvenzionate dallo Stato italiano furono presto abbandonate, ridotte a ruderi.

Tuttavia, negli ultimi decenni, l’immagine immutata della Sardegna si è trasformata radicalmente. Oggi, della tradizione pastorale rimane ben poco. I villaggi di montagna, un tempo roccaforti della cultura pastorale, si sono svuotati, lasciando una popolazione in gran parte anziana. I giovani si sono spostati verso le coste, attratti da edifici mediterranei con facciate ad arco e camini decorativi.

Sembra quasi un esempio scolastico: la civiltà europea, nonostante secoli di tentativi geopolitici falliti, è riuscita ad accedere alla Sardegna solo grazie al turismo.

L’influenza della Costa Smeralda

La Costa Smeralda ricopre un ruolo di primo piano nella storia del turismo sardo.(1) La località turistica è un fenomeno unico nell’ambito europeo, per la sua estensione territoriale e per la sua realizzazione su un’area completamente non edificata. Nel corso di questo studio vengono descritti l’architettura, la pianificazione paesaggistica e l’urbanistica della Costa Smeralda, inoltre viene esaminata la questione dell’influenza di questa località sulla Sardegna. L’ipotesi di base di questa dissertazione è che la Costa Smeralda rappresenti il prototipo di una nuova tipologia nata dopo la Seconda Guerra Mondiale. Pertanto, la maggior parte degli aspetti del progetto può servire da esempio per progetti architettonici successivi. Come base per le ricerche successive, nel primo capitolo viene delineata la storia iniziale del progetto e la Costa Smeralda viene collocata come tipo urbano.

1. IL TURISMO INTERNAZIONALE ARRIVA IN SARDEGNA

Il termine turismo deriva dal francese tour e dal verbo tourner. Alla fine del XVII secolo, il Grand Tour fu come un rito di iniziazione alla maturità per la nobiltà inglese. Il viaggio nelle principali città d’arte europee serviva a educare il viaggiatore, che divenne il turista, ossia la persona che intraprendeva il Grand Tour. Con il lento declino della nobiltà, il Grand Tour scomparve e venne sostituito dal viaggio di formazione, che divenne parte integrante della borghesia emergente. Parallelamente, si sviluppò il fenomeno della casa di villeggiatura, un edificio usato temporaneamente, vicino alla residenza principale, costruito per scopi esclusivamente ricreativi in una natura idilliaca. Il più noto e precoce esempio di questo tipo di residenza è la dacia russa, che si sviluppò a partire dal XVII secolo come dono dello zar ai suoi vassalli fedeli. Nella Costa Smeralda, così come nel turismo odierno, si mescolano i due fenomeni, creando una cultura delle vacanze ibrida.

La Sardegna a lungo evitata dai turisti

Le attività turistiche legate alle vacanze balneari si diffusero nel XVIII secolo dall’Inghilterra alla Francia. Infine, raggiunsero l’Italia all’inizio del XIX secolo, dove nel 1820 nacquero località balneari a Viareggio e nel 1865 a Rimini. Successivamente, la moda arrivò anche sulle coste sarde, dove tra il 1863 e il 1892 furono costruiti i primi stabilimenti balneari, principalmente a Cagliari, e successivamente anche a Porto Torres e Alghero. Tuttavia, si trattava di hotel esotici e isolati che venivano visitati da pochi. L’edizione inglese della guida turistica Baedeker per il Sud Italia del 1883 segnala come unico luogo balneare per i britannici sull’intera isola la città di Cagliari. In generale, il Baedeker non consiglia il viaggio in Sardegna, dedicando poche pagine a Cagliari, che era raggiungibile in 32 ore di navigazione diretta da Livorno. Se il viaggiatore del XIX secolo confrontava le poche attrazioni e i ristoranti semplici con le città della Sicilia, si rendeva conto che gli sforzi e le difficoltà di un viaggio a Cagliari erano difficilmente giustificati. A Sassari, la seconda città che nel Baedeker viene definita “connessa alla civiltà”, viene segnalato un solo caffè, con la nota che l’acqua potabile non fosse di buona qualità. Il resto della Sardegna offriva ancora meno impressioni che potessero arricchire culturalmente il viaggiatore interessato.

I pochi stranieri che visitavano la Sardegna al di fuori delle tre città costiere collegate trovavano un territorio arido e poco accessibile, privo di zone di svago. La popolazione, per lo più dedita alla cultura pastorale, viveva in modo modesto. L’entroterra, a parte la ferrovia che collegava Cagliari a Porto Torres e Terranova, era raggiungibile solo tramite sentieri percorribili a dorso di asino. Le rovine antiche, rispetto a quelle italiane e siciliane, venivano giustamente considerate di minore valore. Interessanti erano i Nuraghi, siti preistorici che si trovano solo in Sardegna, ma che erano difficili da raggiungere, spesso ricoperti dalla vegetazione e situati in terreni difficili da percorrere. Un tipico Nuraghe è rotondo, composto da blocchi di pietra non lavorata senza malta, con un diametro che varia tra i 9 e i 18 metri. L’interno è composto da due o tre stanze a cupola coniche, sovrapposte verticalmente, e collegate da una scala a spirale situata nelle pareti spesse. La funzione dei Nuraghi non è ancora stata completamente chiarita a causa della mancanza di testimonianze scritte. Tuttavia, essi hanno a lungo caratterizzato il paesaggio, diventando simbolo di una certa confusione nei confronti della cultura sarda. Poiché si trovano solo in Sardegna, lo scrittore D.H. Lawrence nel 1921 li considerò come la conferma che l’isola fosse “persa” tra Africa ed Europa, senza appartenere a nessun altro luogo. Il geografo Le Lannou nel 1941 scrisse che i Nuraghi disabitati rappresentavano le tracce più oscure dell’antica Sardegna, sebbene fossero onnipresenti nel paesaggio. Il Baedeker sconsigliava di visitare i Nuraghi nell’entroterra senza una guida, in quanto poteva volerci molto tempo per raggiungere un villaggio dove rifocillarsi. Inoltre, i sardi nelle zone rurali non parlavano italiano, e veniva citato un solo guida, quella di Macomer, che “parlava un po’ di italiano”.

Nonostante il tono generale educato, Baedeker sottolinea esplicitamente che i sardi al di fuori di Cagliari e Sassari non sono stati toccati dalla civiltà moderna e sono indietro di diversi secoli nel loro sviluppo. Inoltre i sardi non hanno il carattere allegro e vivace degli italiani, ma sono piuttosto seri e dignitosi, hanno frequenti sbalzi d’umore verso la malinconia, che si riflette anche nei loro cappotti neri, nelle loro ghette e nei loro cappelli neri. I pastori possedevano ancora l’indole guerriera dei loro antichi antenati, che poteva manifestarsi anche nella vendetta e portare a faide mortali.(10)

Oltre alla mancanza di attrattiva dell’isola, c’è anche la reputazione un po’ malvagia e pericolosa dei sardi. Questa reputazione colpì anche la Sardegna in Italia; l’isola era poco collegata all’economia italiana ed era quasi completamente scollegata dalla migrazione all’interno dell’Italia. Anche sotto il governo di Mussolini, interessato agli spostamenti della popolazione all’interno dell’Italia per ragioni geostrategiche, furono fatti solo piccoli interventi in considerazione del potenziale di sviluppo dell’isola.

La reputazione ribelle e perfino pericolosa dei pastori sardi durò quasi fino alla fine del XX secolo. Nel 1964, ad esempio, Gerlat descrive che “solo le notizie di omicidi e rapimenti raggiungono il mare”.(11) La sua valutazione secondo cui solo pochissimi tedeschi e inglesi un po’ pazzi si avventurerebbero sull’isola sembra appropriata. Questo stigma è continuato fino agli anni ’90. A quel tempo, per i pastori, il rapimento di stranieri ricchi era ancora una specie di reato di poco conto.(12)

In generale, la Seconda Guerra Mondiale ha agito da acceleratore del turismo internazionale in Europa. Durante la guerra, regioni che prima sembravano lontane divennero una base lontana da casa per molti soldati. Le stazioni di guerra, a volte paradisiache, divennero teatro di un ritorno in tempo di pace.(13) C’erano anche nuovi mezzi di trasporto come aerei, automobili o navi ampliate, che resero possibile la migrazione di una popolazione più numerosa. Queste circostanze fecero schizzare alle stelle l’industria del turismo, inizialmente soprattutto in Spagna, Francia e Italia continentale. La Sardegna è rimasta una destinazione periferica.(14) Questa stagnazione può essere spiegata dalle condizioni di vita e di viaggio sopra illustrate. Sia il viaggio che il soggiorno non sono stati comunque molto attraenti. Inoltre il territorio sardo venne utilizzato per scopi militari perché altrimenti l’isola si sarebbe rivelata di scarsa utilità per l’Italia. La Seconda Guerra Mondiale fu un acceleratore del turismo in tutta Europa, ma in Sardegna l’utilizzo militare di vaste aree sarde rese più difficile il collegamento dell’isola con il mondo occidentale. Come accennato, già sotto Mussolini il governo italiano aveva bisogno di singole aree per esercitazioni militari e dalla seconda guerra mondiale la NATO gestisce un aeroporto militare a Decimomannu vicino a Cagliari, che oggi funge da campo di addestramento per le forze aeree italiane e tedesche. Durante la Guerra Fredda, Decimomannu fu uno degli aeroporti militari più attivi della NATO. Anche la Svizzera pratica ancora oggi il volo militare sulla Sardegna perché la Confederazione Svizzera è troppo piccola per consentire ad un aereo militare di accelerare sopra di essa. Tuttavia, dopo la caduta del muro di Berlino, l’interesse dei militari per l’isola è gradualmente diminuito. Nel 2008 gli Stati Uniti hanno chiuso Marina Militare una delle ultime grandi aree riservate, il porto dei sottomarini nucleari a Santo Stefano. Lo sviluppo di Google Earth è significativo anche per la tardiva apertura territoriale. Solo nel 2014 tutte le aree di questa piattaforma precedentemente oscurate dalle nuvole sono state liberate. Oggi ogni metro quadrato dell’isola è consultabile via Internet.(15)

Nonostante tutti i fattori che frenarono lo sviluppo, il turismo europeo iniziò lentamente a radicarsi in Sardegna verso la fine degli anni Cinquanta. Dalla distribuzione dei posti letto negli hotel si può osservare che nel 1954 il numero di turisti stranieri che visitavano l’isola era ancora estremamente basso. Tuttavia, nel 1962 la situazione era già cambiata. Sia nell’entroterra che lungo la costa sorsero nuovi alberghi. La principale responsabile di questo aumento fu l’organizzazione statale ESIT (16: Ente Sardo Industrie Turistiche. Dopo che la Sardegna fu dichiarata regione autonoma nel 1948, negli anni ’50 venne fondato l’ESIT, con l’obiettivo di promuovere il turismo nell’isola attraverso questo strumento di pianificazione. Ad esempio, l’ESIT costruì nel 1955 l’Hotel Miramar ad Alghero), che negli anni Cinquanta e Sessanta avviò un programma volto a favorire la costruzione e la gestione di strutture alberghiere per promuovere l’industria del turismo. Gli hotel gestiti dall’ESIT furono tra i primi della regione. L’intento era quello di creare incentivi per gli imprenditori privati, come evidenziato da un’indagine di Price del 1983. Tuttavia, la fonte di Price menziona solo l’offerta di posti letto, la maggior parte dei quali creati da un’organizzazione statale. Si può dubitare che ci fosse una reale occupazione di questi posti letto. Nonostante ciò, gli sforzi dello Stato per promuovere il turismo nell’isola favorirono la nascita e lo sviluppo della Costa Smeralda.

La “scoperta” della costa nordorientale della Sardegna

Verso la fine degli anni Cinquanta, mentre la regione autonoma della Sardegna cercava di aprirsi al mercato turistico internazionale, avvenne quasi contemporaneamente la “scoperta” della costa nordorientale dell’isola da parte di diversi imprenditori internazionali. Nel 1959, ad esempio, arrivò a Sassari Raphael Neville, un conte spagnolo di 32 anni, ambasciatore a Washington e cineasta. I sardi notarono che il suo piccolo cane, che portava nella tasca della giacca, sembrava più adatto a una dama, ma ammiravano la sua resistenza all’alcol e le bellissime star del cinema che portava sull’isola. Era una figura eccentrica e probabilmente una delle “persone un po’ pazze” di cui parlava Simone Gerlat, che avevano osato visitare l’isola. Alla ricerca della “spiaggia dei suoi sogni”, nel 1959 Neville si fece mostrare la costa dall’avvocato Paolo Riccardi di Sassari. Visitò le zone costiere già sviluppate, ma Neville non fu mai soddisfatto. Alla fine, dopo una settimana in solitaria con un mini-jeep lungo la costa, trovò una baia a nord di Palau che acquistò per tre milioni di lire e dove fondò Port Raphael. Questo centro turistico a nord della Costa Smeralda, con il suo piccolo centro, esiste ancora oggi.

Nello stesso anno, Giuseppe Mentasti, co-proprietario dell’impresa di bevande San Pellegrino dopo essersi sposato con una delle famiglie farmacologiche Granelli, entrò nel gruppo degli esploratori della costa. Apparentemente amava giocare a tennis e navigare. Con il suo veliero “Croce del Sud”, navigava ogni estate nel Mediterraneo dal 1933. Col tempo si creò il rituale di fermarsi sempre a giugno in una baia nel nord-est della Sardegna. I pastori delle vicinanze, vestiti con abiti tradizionali, lo accoglievano sulla spiaggia con anelli di pane sardi, decorati con uccellini e fiori in rilievo. In cambio, lui portava loro medicinali contro la malaria. Nel 1959, durante un viaggio via terra, scoprì Porto Cervo, che era nascosta dalla vista dal mare, circondata da colline naturali. Rimase entusiasta della baia naturale con l’acqua verde smeraldo e acquistò il grande terreno. Questo apparteneva a una famiglia di pastori di trenta persone, nessuno dei quali viveva sul terreno, e non c’era nemmeno una stalla nel futuro centro della Costa Smeralda.

Un altro “scopritore” fu John Duncan Miller. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, sembrava fosse stato direttore del servizio segreto britannico e ora era in viaggio come rappresentante della Banca Mondiale. Nella primavera del 1959, visitò il sud della Sardegna per verificare se gli investimenti della Banca Mondiale fossero stati utilizzati correttamente. Un politico locale, che voleva sviluppare turisticamente il nord della Sardegna, lo convinse a visitare la costa di Gallura (22. Il politico Giovanni Filigheddu contribuì anche alle prime autorizzazioni per la fondazione della Costa Smeralda). Miller fu impressionato dalle spiagge incontaminate, che all’epoca appartenevano alla famiglia di Nicola Azara, e decise di acquistarne alcuni ettari a Capriccioli (23. Nella famiglia di pastori, Miller mangiò i suoi primi spaghetti. Un simbolo di uno scambio culturale molto frammentario all’interno dell’Europa. Per la prima visita di Miller, si veda Piga 2013, pp. 34 sgg. e Podbielski 1993, p. 247). Dopo il viaggio, chiamò “completamente incantato” i suoi amici, invitandoli a visitare il posto. Tra questi c’era forse anche Patrick Guinness, della dinastia familiare irlandese, che fece parte del primo gruppo di esploratori. Un amico di Miller, Ronnie Grierson, chiamò da Londra Gisèle Podbielski a Ginevra, che conosceva grazie al lavoro da entrambi svolto all’ONU. Lei e suo marito furono entrambi entusiasti di scoprire questo paradiso nascosto. La descrizione di quel primo viaggio nel 1959 fatta da Gisèle Podbielski ricorda quella riportata nel Baedeker del 1883:

“Ma la costa lasciava un’impressione travolgente. Che un simile paradiso naturale esistesse nel cuore dell’Europa era quasi incredibile per tutti. Erano unanimi nel volere fondare una località turistica qui.”

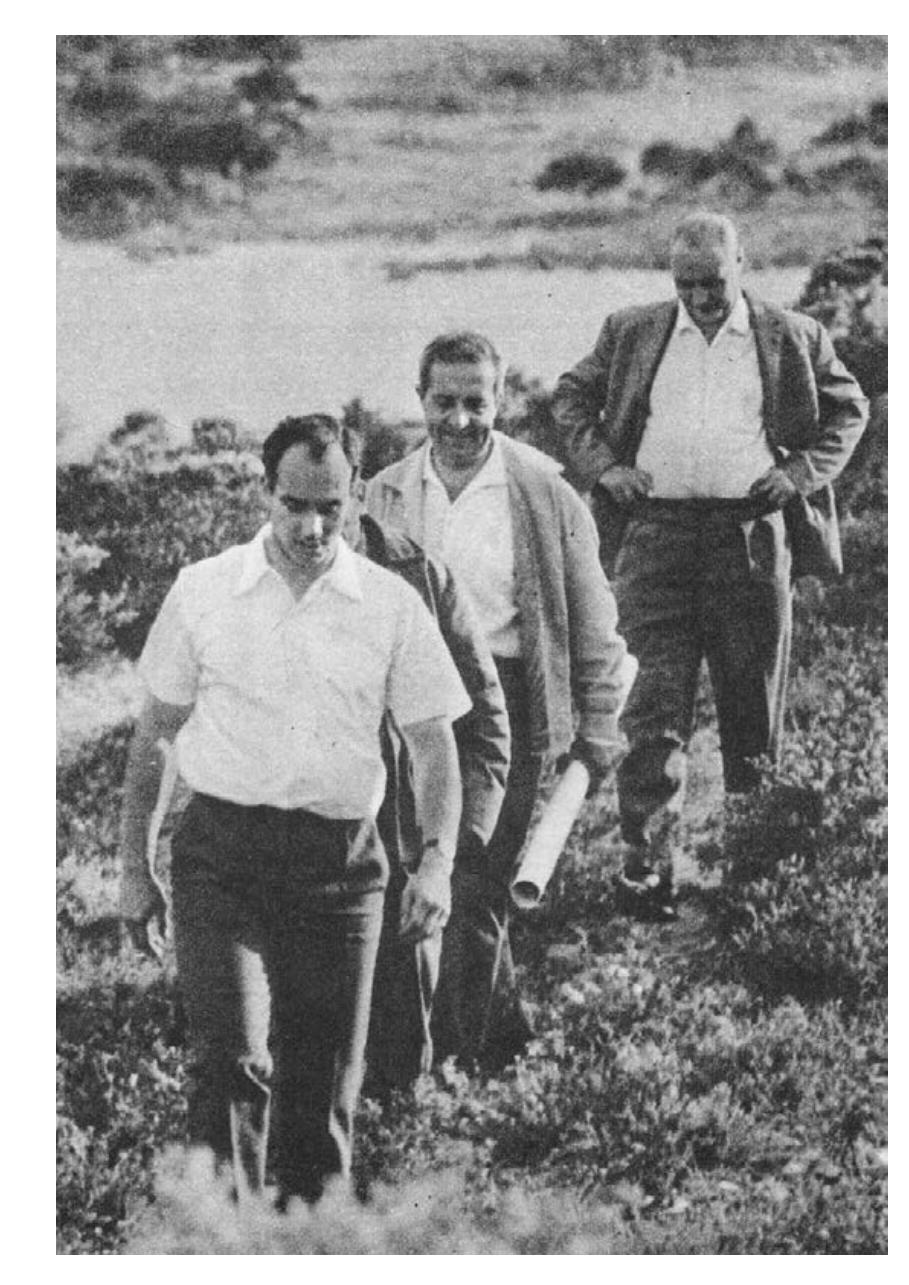

Nonostante l’entusiasmo per quest’isola, però, era chiaro che sarebbero stati necessari enormi investimenti per rendere la costa abitabile. Non c’era acqua, né elettricità, né strade. Probabilmente per questo motivo Patrick Guinness informò suo cognato, il principe Karim Aga Khan IV, per coinvolgerlo nel progetto. L’intero gruppo di esploratori si riunì a Londra con l’Aga Khan, mostrando le fotografie dei primi terreni che avevano acquistato a Capriccioli. L’Aga Khan si dimostrò interessato e nel 1960 acquistò insieme a Guinness un pezzo di terra. Dopo una prima visita deludente nell’inverno dello stesso anno, tornò nell’aprile del 1961. Questa volta il tempo era un po’ migliore. Insieme ad André Ardoin e Felix Bigio, camminò a lungo per i sentieri rocciosi. Chiese alla loro guida sarda, Nicola Azara, informazioni sulle piante che crescevano lì, si interessò della mancanza di acqua e volle sapere se c’era una disponibilità da parte dei proprietari terrieri a vendere le loro terre. Dopo questa visita, avviò la creazione di un consorzio per pianificare complessivamente la colonizzazione della regione (26. Le prime azioni dell’Aga Khan sono descritte in modo diverso nelle fonti. Esistono dichiarazioni contraddittorie dello stesso Aga Khan. La narrazione di Piga sembra essere la più accurata e coerente dal punto di vista temporale. Il figlio del defunto Nicola Azara ha confermato a ND che questa pubblicazione ricostruisce al meglio i primi passi. Per l’ingresso dell’Aga Khan nel progetto, cfr. Piga 2013, pp. 42-45). Duncan Miller, quindi, con la sua passione e capacità di persuasione, fece partire il progetto della Costa Smeralda.

I.2. GLI INIZI DEL PROGETTO COSTA SMERALDA

Presentazione

Le prime fasi della creazione del progetto Costa Smeralda dimostrano che quella che sarebbe poi diventata una località turistica di fama internazionale si fondava su un incontro casuale tra personalità ed eventi. Nonostante fosse nota la posizione geografica e la cultura sarda, è straordinario che la costa nord della Sardegna fosse ancora, nel 1960, un angolo incontaminato nel cuore dell’Europa, un continente che da secoli era stato mappato e popolato in ogni angolo utile. Mentre i primi “scopritori” si limitavano a costruire piccole case per sé, desiderosi di restare nascosti ai pastori sardi, l’insediamento della Costa Smeralda, per il gruppo attorno a Duncan Miller, assunse grandi proporzioni.

Il punto di inizio di questo crescente insediamento fu l’ingresso in scena dell’Aga Khan, che fondò e guidò il progetto. Con la sua visione e grazie all’aiuto di un consorzio internazionale ben connesso, il progetto divenne una realtà, dando vita a una comunità internazionale con una popolazione cosmopolita (27. Per diversi decenni, Aga Khan è stato il presidente del Consorzio. Dopo il suo ritiro, è stato gestito da un’altra società, e le regole edilizie sono state allentate. Tuttavia, la Costa Smeralda rimane ancora oggi un luogo molto attivo durante l’estate).

2.1. La fondazione del consorzio

La pianificazione e la realizzazione del progetto avvennero con grande velocità. Nel luglio 1961, l’Aga Khan visitò per la terza volta la Sardegna, incontrando Giuseppe Mentasti, che aveva già acquistato vaste aree (28. Per l’incontro, la nave dell’Aga Khan si avvicinò a quella di Mentasti. Questo dettaglio sottolinea l’importanza della navigazione per i fondatori della Costa Smeralda. Fin dall’inizio, la navigazione è stata un mezzo di trasporto pari all’automobile e all’aereo. Per l’incontro tra l’Aga Khan e Mentasti, cfr. Piga 2013, p. 58). Gli propose l’idea di creare un consorzio. Mentasti mostrò interesse e accettò un altro incontro. L’Aga Khan, nel frattempo, si informò su possibili architetti, e nel settembre dello stesso anno furono invitati a Olbia tutti coloro che erano interessati alla creazione di una nuova località turistica. Il 29 settembre 1961 venne redatto il documento che formalizzava l’intenzione dei primi proprietari terrieri di fondare il consorzio:

I sottoscritti, proprietari terrieri di aree situate tra Olbia e Punta Battistoni, hanno deciso quanto segue:

- Un consorzio sarà istituito al più presto per promuovere e controllare lo sviluppo dell’area.

- Un gruppo di architetti, composto da Vietti, Busiri-Vici, Couëlle e Simon, è stato autorizzato a redigere un progetto preliminare per un piano di zonizzazione dell’area. Tutti i proprietari terrieri sosterranno i costi di questo lavoro in proporzione alla superficie dei loro terreni in ettari.

- Entro un mese dalla data odierna, i proprietari terrieri sottoscrittori presenteranno al comitato di architettura un piano preliminare e approssimativo che stabilisca lo sviluppo privato dei loro terreni (villaggi, hotel, residenze, ecc.), includendo tutte le informazioni rilevanti sull’area e la topografia.

- Il progetto preliminare sarà sottoposto ai proprietari terrieri per approvazione e presentato alle autorità italiane per ottenere il loro consenso, in conformità con il riconoscimento reciproco delle procedure.

- I proprietari terrieri non avvieranno alcuna attività edilizia sui loro terreni prima dell’adozione del piano generale o della costituzione del consorzio, ma in nessun caso prima dei prossimi tre mesi.

[Firmato da:] Giuseppe Mentasti, Aga Khan, Patrick Guinness, John Duncan Miller, René Podbielski

Il progetto prevedeva, fin dall’inizio, la creazione di una nuova architettura per il luogo(30). L’Aga Khan fu la figura motrice dietro l’idea di una “nuova” architettura, destinata a rispecchiare l’ambiente naturale e l’identità culturale sarda(31). L’architettura doveva essere innovativa, e già a settembre 1961 la pianificazione urbanistica e architettonica venne affidata a una selezione di architetti.

Giuseppe Mentasti, poco dopo la stesura dell’intento, vendette gran parte dei suoi terreni a Porto Cervo all’Aga Khan. Pur non facendo più parte del consorzio ufficialmente, mantenne comunque delle proprietà in Costa Smeralda.

(30). Nel 1967 si unirono i paesaggisti Sasaki, Dawson, DeMay Associates (SDDA) di Watertown (vicino a Boston). L’Aga Khan conosceva personalmente il collaboratore Morgan Wheelock, perché suo fratello Amyn Khan aveva studiato architettura del paesaggio con lui a Harvard. Morgan Wheelock fu incaricato di dirigere un piano generale olistico per lo sviluppo della Costa Smeralda. Per l’architettura e il comitato architettonico, si veda il capitolo 2; per ulteriori informazioni sugli SDDA, si veda il capitolo 3.

(31). L’affermazione che l’Aga Khan fosse la figura principale dietro l’architettura della Costa Smeralda si basa sulle testimonianze di contemporanei come Podbielski, Gerlat e Riccardi. Fu lui a promuovere la fondazione del Consorzio e a tematizzare la nuova architettura, ad esempio in televisione italiana. L’interesse dell’Aga Khan per l’architettura potrebbe derivare da suo fratello Amyn, che aveva studiato architettura del paesaggio a Boston. Per l’architettura della Costa Smeralda, si veda il capitolo 2.

Il presidente del consorzio – Aga Khan IV

L’Aga Khan IV fu il presidente del consorzio e, nonostante ci fossero votazioni su modifiche interne, i suoi piani venivano sempre approvati con una grande maggioranza (34). In effetti, possedendo una buona parte delle terre, l’Aga Khan divenne la figura centrale per le decisioni. La sua posizione come leader religioso della comunità ismailita – una delle più liberali tra le fazioni musulmane – lo rendeva un uomo senza territorio, il che potrebbe averlo spinto a creare un suo “luogo” personale.

(34. Il lavoro di ricerca si basa sul verbale di un’assemblea generale del Consorzio del 19 maggio 1984. In essa si registra che la modifica dell’Articolo 19 dello statuto del Consorzio, proposta sotto la presidenza dell’Aga Khan, è stata approvata con 99,207 voti su un totale di 103,108).

L’Aga Khan IV nacque nel 1936 a Ginevra e crebbe a Nairobi, studiando successivamente a Le Rosey e ad Harvard. Diventato capo degli ismailiti nel 1957, è spesso considerato tra gli uomini più ricchi del mondo. La sua leadership del progetto della Costa Smeralda fu apprezzata per la sua intelligenza, il suo carisma e il suo modo di fare, straordinariamente amichevole con tutti quelli con cui entrava in contatto.37 I collaboratori dicono che seguisse ogni fase del progetto con grande attenzione, visitando regolarmente i cantieri e richiedendo aggiornamenti giornalieri.

Ad esempio, durante la costruzione del porto di Porto Cervo, si preoccupò che le strade di accesso fossero completamente asfaltate per l’inaugurazione, visitava regolarmente i cantieri. Inoltre, il suo avvocato sardo Riccardi doveva inviargli quotidianamente tramite telescrivente i progressi dei lavori in metri lineari. Questa gestione estremamente attenta potrebbe essere stata percepita come opprimente, ma la sua grande etica del lavoro(38) e il suo impegno personale ebbero un effetto motivante anche sui dipendenti. I lavori di costruzione a Porto Cervo furono completati in tempi record, con turni di lavoro di due giornate per un totale di 17 ore, senza che alcun operaio si lamentasse.

(38 – Durante la fase di costruzione di Porto Cervo, l’Aga Khan sembra avesse un carico di lavoro estremamente elevato e volava ogni due settimane a Ginevra, dove discuteva questioni della sua comunità religiosa con oltre 300 ismailiti).

Con il tempo, il progetto crebbe e un controllo così stretto divenne impossibile. Così, dopo alcuni anni, istituì un comitato direttivo. Affidò al tedesco Dr. Peter Hengel la direzione e l’ispezione di tutti gli altri uffici. Hengel supervisionava, in un modo che non tutti consideravano costruttivo, le diverse aziende affiliate al consorzio, tra cui la «Cerasarda», l’ufficio immobiliare, la «STEGCS» e il dipartimento finanziario.

Per quanto fosse carismatico e autorevole, l’Aga Khan aveva un carattere suscettibile e facile al risentimento (44). Una volta che la sua fiducia veniva meno, era evidentemente difficile riconquistarla. Licenziò il suo avvocato Paolo Riccardi, che era comunista, dopo anni di collaborazione e interruppe ogni contatto con lui, dopo che la Costa Smeralda aveva ripetutamente incontrato difficoltà con politici e sindacalisti comunisti in Sardegna.

(44. Su questo circolano diverse aneddoti: quando sua zia Lady Cadogan tornò una volta da Porto Rafael, e disse quanto fosse divertente a Porto Rafael e quanto noioso a Porto Cervo, da quel momento, non si poteva più menzionare Porto Rafael in presenza dell’Aga Khan. Cfr. Riccardi 2010, pp. 26 sgg).

Nel 1962, il consorzio Costa Smeralda venne ufficialmente fondato con sede a Olbia, mentre a Porto Cervo non esisteva ancora nulla oltre alla spiaggia e ai cespugli. I membri fondatori del consorzio furono l’Aga Khan, Patrick Guinness, John Duncan Miller, René Podbielski, André Ardoin e Felix Bigio. Questi primi protagonisti riflettevano un mix internazionale di nazionalità, ma tutti condivisero la stessa visione di creare un paradiso esclusivo in Sardegna. La composizione del consorzio risultava dall’incontro di diverse storie e personalità, legate soprattutto dalla figura dell’Aga Khan, che riuscì a creare una comunità di persone con legami personali e professionali stretti.

Tutti i membri fondatori avevano in comune il fatto di ricoprire posizioni importanti a livello internazionale, di essere curiosi, di avere una passione per la natura o di aver sviluppato tale passione con la “scoperta” della costa. Naturalmente, avevano anche risorse finanziarie a disposizione, ma la mancanza di ricchezza non era un criterio di esclusione. Ad esempio, la coppia Podbielski non aveva abbastanza denaro per acquistare il loro primo terreno. Presero un prestito dalla ONU, che poi venne restituito attraverso il salario mensile di Gisèle Podbielski per molti anni. L’approccio modesto si rifletteva anche nei primi incontri cordiali tra i sardi locali e i primi abitanti della Costa Smeralda. Probabilmente, avere risorse finanziarie era più una condizione pratica per partecipare al progetto, acquistare terreni, costruire edifici o semplicemente per potersi recare in quella costa isolata. È probabile che la ricchezza privata sia stata quindi un filtro funzionante e, in fondo, ben accetto per proteggere il luogo dal turismo di massa.

Il nome Costa Smeralda – la Costa Smeraldo – fu stabilito dopo la dichiarazione di intenti del 1961. Rappresenta in modo conciso gli obiettivi del consorzio. Racconta l’idea di trasformare il paesaggio arido in una località turistica sul mare e descrive il territorio trovato così come il concetto per il suo futuro. La nuova località turistica avrebbe dovuto sostituire la Costa Azzurra in Francia, che era troppo affollata di turisti per i membri del consorzio.49 Come nella costa francese, anche in Sardegna il colore del mare divenne l’ispirazione per il nome. Tuttavia, la denominazione non contiene solo una descrizione di un colore, ma anche gli attributi di una gemma preziosa, conferendo così al nome del paesaggio sardo una valutazione aggiuntiva. Per il nome fu progettato anche un logo: una bussola stilizzata, che rappresenta l’identità nautica del nuovo luogo.

JOHN DUNCAN MILLER – LONDRA

Membro fondatore del Consorzio. Rappresentava la Banca Mondiale a Londra e scoprì l’attuale Costa Smeralda durante un viaggio d’affari.

PATRICK GUINNESS – LONDRA

Membro fondatore del Consorzio (il padre era Loel Guinness, mercante e politico), fu contattato da Duncan Miller. Cognato e amico dell’Aga Khan.

ANDRE ARDOIN – PARIGI

Membro fondatore del Consorzio, di origine ebraico-egiziana, dipendente di André Ardoin e successivamente dell’Aga Khan.

FELIX BIGIO – PARIGI

Membro fondatore del Consorzio, avvocato e amico dell’Aga Khan.

JACQUES COUËLLE – PARIGI

Membro fondatore del comitato di architettura, celebre architetto francese dell’epoca, definito da tutti un “artista”.

AGA KHAN – GINEVRA

Membro fondatore e presidente del Consorzio, guida religiosa degli Ismailiti, una comunità musulmana.

RENE PODBIELSKI – GINEVRA

Membro fondatore del Consorzio, scrittore che vi entrò grazie a sua moglie, che lavorava alla Banca Mondiale a Ginevra.

GIUSEPPE MENTASTI – MILANO

Membro della prima dichiarazione d’intenti del Consorzio, proprietario di San Pellegrino, vendette Porto Cervo all’Aga Khan.

LUIGI VIETTI – MILANO

Membro fondatore del comitato di architettura, progettò case vacanza in montagna per l’élite italiana.

IVONE GRASSETO – PADOVA

Proprietario di un’impresa edile, fondò una seconda sede a Porto Cervo e inizialmente supervisionò tutte le costruzioni. Grasseto e l’Aga Khan si conoscevano dalle corse dei cavalli.

MICHELE BUSIRI-VICI – ROMA

Membro fondatore del comitato di architettura, progettò edifici per l’élite romana nel Lazio.

MORGAN WHEELOCK – WATERTOWN

Partner della SDDA, pianificatore paesaggistico. Dal 1967 fu responsabile del masterplan della Costa Smeralda. Studiò insieme al fratello dell’Aga Khan.

A. Il giovane Aga Khan alla premiazione di una competizione nautica presso l’Hotel Cervo in Costa Smeralda. Sullo sfondo i dipendenti dell’Hotel Porto Cervo con le magliette appositamente realizzate dell’hotel. (Archivio Enzo Satta)

B. Il giovane Aga Khan alla consegna del trofeo. Sulla destra dietro l’Aga Khan siede la sua allora moglie Begum Salima. (Archivio Enzo Satta)

2.2. L’acquisto dei terreni. Il dibattito teorico e progettuale sull’architettura e pianificazione turistica negli anni ‘60

La costa della Gallura, pur essendo poco sviluppata, era divisa in fasce tipiche del nord della Sardegna. Queste corrispondevano alle zone di pascolo dei pastori, che erano circondate da bassi muretti a secco. La suddivisione del paesaggio era relativamente nuova per gli standard europei e risale ad un editto del 1820 emanato dall’allora Re di Sardegna. Lo scopo era quello di rendere più fruibili le zone fertili della Sardegna. La cultura pastorale dominante causò continui conflitti nell’economia agricola perché le mandrie di pecore si spostavano costantemente attraverso i campi coltivati. Lo scopo dell’editto pubblicato nel 1823 era quello di modernizzare l’agricoltura. La terra doveva essere tolta ai pastori nomadi e questi dovevano coltivare pascoli permanenti in un nuovo insediamento. La legge stabilì che i terreni che, secondo la tradizione esistente, appartenevano alla comunità diventassero proprietà privata. Nelle zone agricole come il Campidano o intorno a Sassari, l’editto delle chiudende incontrò poca resistenza, ma in altre regioni, come l’odierna Costa Smeralda, incontrò grandissima resistenza.(51. Si percepiva, a quanto pare, che solo i benestanti potessero permettersi di costruire i lunghi e costosi muri e che, inoltre, questi ampliassero illecitamente i confini grazie a dichiarazioni false remunerate).

Anche il conflitto tra pastori e agricoltori per la terra era in qualche modo paradossale, poiché gli uomini e gli animali avevano in realtà troppa terra a disposizione. Il conflitto, quindi, non è stato innescato dalla mancanza di terra. Tuttavia, insieme alla scarsa densità di popolazione, fu una delle ragioni della lunga stagnazione della Sardegna. La legge delle chiudende arrivò tardi nel confronto europeo; le recinzioni in Inghilterra, ad esempio, si svilupparono tra il XIII e il XV secolo. Ma al momento della progettazione per la Costa Smeralda, la società pastorale si era già trasformata da una cultura originariamente nomade a una società sedentaria. Le originarie suddivisioni delle chiudende, che attraversavano la costa, erano in contrasto con l’idea del consorzio di un luogo coerente che si inserisse armoniosamente nella topografia della costa. Fin dall’inizio del progetto, quindi, sono stati acquistati quanti più lembi di terra possibile per abolire l’originaria divisione territoriale dei pastori.

Dopo i primi acquisti di terreni, il consorzio possedeva già piccoli lembi di terreno sulla costa. I membri iniziarono quindi ad acquisire le aree mancanti nel mezzo per creare un territorio coerente. L’acquisto degli immobili non fu facile, anche se erano praticamente inutilizzati, poiché la maggior parte degli immobili apparteneva a più persone all’interno di famiglie numerose. Se un membro non volesse vendere, l’intera area non potrebbe essere acquistata.

Gli importi pagati per l’acquisto variavano notevolmente e le storie fantastiche delle prime vendite riempivano interi capitoli di libri e servizi televisivi. I diversi background delle parti coinvolte hanno giocato un ruolo importante. Gli acquirenti erano ricchi, pensavano in modo economico e ovviamente non superavano i prezzi richiesti dai proprietari. I Sardi, invece, ritenevano i terreni privi di valore, e le prime vendite generarono profitti assurdamente elevati; Ma quando dopo qualche tempo gli importi aumentarono, i primi venditori si sentirono presi in giro.

Un cambio di valori e di proprietà

I sardi avevano una visione personale del concetto di prezzo equo, spesso difficile da comprendere per gli acquirenti dell’Europa occidentale. Per esempio, due fratelli possedevano terreni di dimensioni uguali: il primo, con due figli, vendette il suo terreno per 50 milioni di lire; il secondo, con sei figli, chiese 150 milioni, poiché desiderava che ognuno dei suoi figli ereditasse quanto quelli del fratello.

Un’altra curiosità legata a quel periodo fu il ruolo di alcune donne che, grazie alla fondazione del consorzio, videro la loro vita cambiare radicalmente. I terreni costieri, considerati inutili dai pastori perché acidi e inadatti al pascolo, venivano spesso lasciati in eredità alle donne sole della famiglia. Tuttavia, per il consorzio questi erano i terreni più preziosi. Così, alcune donne divennero, almeno temporaneamente, i membri più ricchi delle loro famiglie, sfidando tradizioni secolari. Ad esempio, il centro di Porto Cervo apparteneva alla vedova Caterina Lombarda.

Alcuni sardi seppero sfruttare abilmente il cambiamento radicale del sistema di valori. Nicola Azara, un pastore che vendette a Duncan Miller il primo terreno, divenne un mediatore tra gli abitanti locali e gli acquirenti stranieri. Con i proventi delle sue attività, fondò una banca ad Abbiadori, vicino alla Costa Smeralda. Alla fine degli anni ’60, durante un tentativo di rapimento ai suoi danni, si scoprì che Azara pagava ormai più tasse di Gianni Agnelli, il proprietario della Fiat.

Il denaro guadagnato in modo inaspettato venne impiegato in vari modi: alcuni investirono in piccoli hotel lungo la costa, altri costruirono case nei dintorni di Olbia, e altri ancora si comprarono un’auto.

Nonostante le complessità legate alla proprietà dei terreni e le particolarità culturali, l’Aga Khan si impegnò affinché tutti i membri del consorzio riuscissero a consolidare in breve tempo un’area costiera unificata. Tra il 1960 e il 1962, questo obiettivo venne sorprendentemente raggiunto.(58. Nel 1960, sotto la direzione di Patrick Guinness, vengono acquistati i primi terreni della proprietà Romazzino. Il nucleo centrale della Costa Smeralda – Pitrizza, Porto Cervo, Romazzino e Cala di Volpe – viene acquisito tra questo momento e il 1962. Successivamente, fino al 1966, vengono acquistate Liscia di Ruja e Razza di Juncu, che ancora oggi non sono state sviluppate. Cfr. Piga 2013, pp. 163-172.)

Alcuni conflitti fra soci fondatori

Una volta che le terre furono incorporate nella Costa Smeralda, emerse il dibattito su come svilupparle. Le prime attività e rivendite edilizie di Podbielski vennero criticate dall’Aga Khan. I due fratellastri, Patrick Guinness e Aga Khan, possedevano molti terreni in comune al 50%, ma pare che anche tra loro ci fossero piccoli contrasti.

Per garantire una pianificazione unitaria, l’Aga Khan cercò di mantenere sotto il proprio controllo la maggior parte delle terre, affidandole eventualmente ai suoi collaboratori fidati, come André Ardoin e Felix Bigio. Ardoin possedeva il 35% di Porto Cervo e il 50% di Pevero Golf, mentre l’Aga Khan, come persona fisica, deteneva la quota maggiore.

3. GLI ABITANTI DELLA COSTA SMERALDA

Prima che nei Capitoli 2 e 3 vengano descritti l’architettura e l’urbanistica del Consorzio Costa Smeralda, in questo paragrafo verranno delineati l’uso della località turistica, il tipo di abitanti e lo stile di vita del nuovo insediamento.

3.1 Un quartiere residenziale temporaneo

La Costa Smeralda e la sua architettura sono state create dai processi di scambio tra due ambienti estremamente diversi: da un lato il territorio sardo e dall’altro i singoli mondi d’origine dei nuovi abitanti. Tra il territorio sardo e la Costa Smeralda esiste chiaramente una relazione di dipendenza geografica, economica, dei trasporti, culturale e politica. Al contrario, l’area di influenza dei singoli mondi di provenienza è molto più difficile da descrivere.

È impossibile circoscrivere geograficamente i luoghi d’origine degli abitanti internazionali della Costa Smeralda; i proprietari delle case provengono da Russia, Stati Uniti, province o capitali di tutto il mondo. Tuttavia, la relazione di dipendenza non è meno evidente. I fondatori internazionali, ad esempio, portano con sé in Sardegna influenze culturali che hanno inciso in modo determinante sulle scelte urbanistiche del villaggio costiero della Costa Smeralda. Un esempio è la passione per la vela, che, con i suoi ritmi e gli abiti ad essa associati, ha definito anche lo stile di vita del luogo. Oggi la vela è diventata una pratica consolidata in tutta la Sardegna. (63. Tra le principali dipendenze dei consorziati si possono citare le seguenti: i residenti della Costa Smeralda finanziano la costruzione del villaggio turistico; nei trasporti la dipendenza è maggiore nella compagnia aerea Alisarda (oggi Meridiana), fondata appositamente per gli utenti della Costa Smeralda. Politicamente, la Costa Smeralda dipende dalla gestione del Consorzio Costa Smeralda, composto da persone provenienti da diversi paesi).

I due ambiti di influenza insieme danno una comprensione coerente dell’insediamento. Se visto dalla prospettiva sarda, le ville turistiche lungo la costa costituiscono una periferia perlopiù disabitata, senza una città adiacente. Da questo punto di vista, la Costa Smeralda appare come un insediamento morto. Ma questo non è affatto vero. Per confutare superficialmente questa idea, basta aprire una rivista estiva o sintonizzarsi su un canale televisivo italiano. La presenza mediatica dimostra che la Costa Smeralda è un luogo assolutamente reale e, per un certo periodo, un nodo importante per una determinata società.

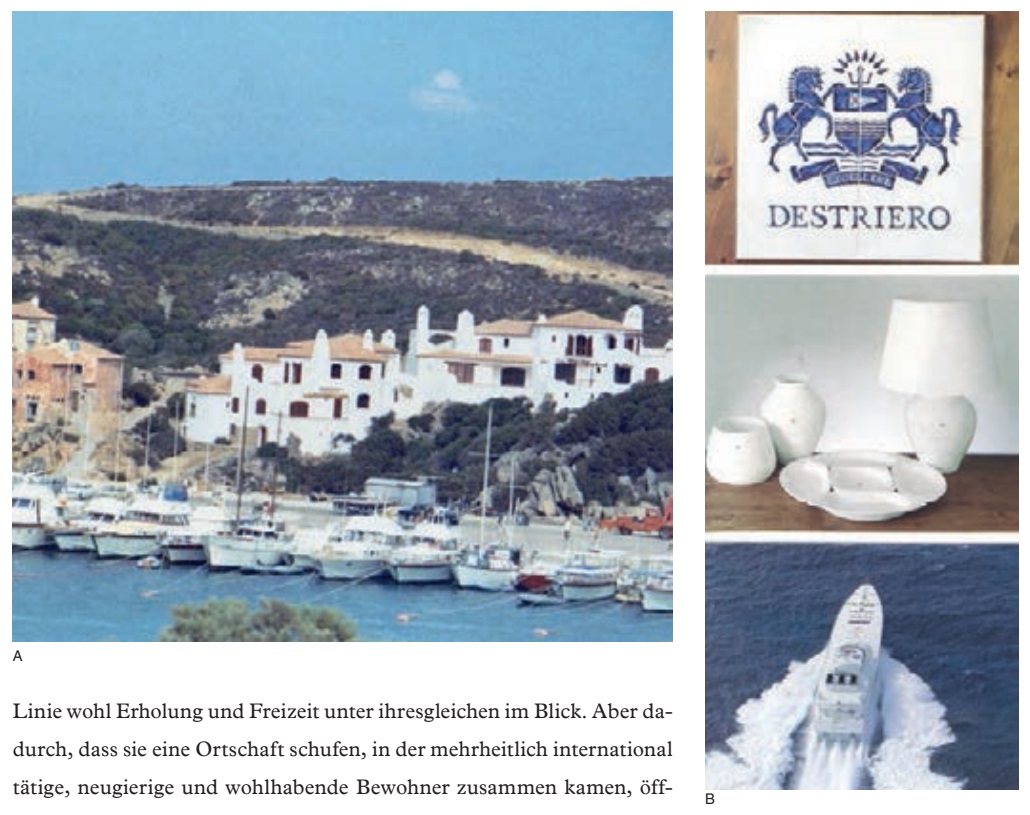

Alla Costa Smeralda, persone altrimenti disperse in vari luoghi si riuniscono, si incontrano, stabiliscono legami e avviano relazioni d’affari. I fondatori della Costa Smeralda avevano principalmente in mente il riposo e il tempo libero tra persone simili. Tuttavia, creando un insediamento dove si riunivano principalmente abitanti internazionali, curiosi e benestanti, si aprirono anche molte opportunità di affari. La passione per la natura e per attività sportive all’aria aperta – come la vela e il golf – costituiva un campo d’interesse comune che promuoveva anche le relazioni professionali. Quando queste persone si incontrano in un luogo, un insediamento apparentemente vuoto diventa un attore rilevante sulla mappa internazionale. L’architettura della Costa Smeralda è dunque la manifestazione fisica di una società altrimenti dispersa su scala internazionale. Essa dà forma a un fenomeno che apparentemente non potrebbe essere rappresentato – una rete internazionale.

Trovare la giusta definizione urbanistica per la Costa Smeralda non è affatto semplice. Il significato generico di “località turistica” o “villaggio vacanze” non racconta nulla della sua funzione come terreno fertile per le relazioni d’affari internazionali e nulla del cerchio ristretto dei suoi abitanti. La definizione di “città residenziale” passiva, invece, esclude la Costa Smeralda come attore internazionale. E con tutte le strutture che un visitatore trova, come assistenza medica, negozi, strutture portuali e attività ricreative, la Costa Smeralda è sicuramente molto più di una semplice città residenziale monofunzionale e isolata. Il termine “insediamento” include il legame urbano esistente, ma è al contempo troppo generico.

Un “quartiere residenziale temporaneo” è quindi una definizione più appropriata. Un quartiere urbano ben funzionante ospita una molteplicità di funzioni urbane, ma non è autonomo, dipende dal resto della città, entra in processi di scambio e si connette in modo complesso con essa. Un quartiere residenziale implica anche una comunità socialmente delimitata. Come un quartiere residenziale è legato al resto della città, la Costa Smeralda è connessa con il territorio locale e i vari mondi di provenienza dei suoi abitanti.

Il termine “quartiere residenziale temporaneo” riflette i processi di interazione con il territorio sardo. I proprietari delle seconde case, che costituiscono la maggior parte della popolazione della Costa Smeralda, non sono facilmente classificabili né come turisti né come residenti locali. Pagano le tasse e contribuiscono al mantenimento delle infrastrutture, proprio come i residenti locali.

Anche a livello emotivo, le linee di confine non sono semplici da tracciare. Un fenomeno analogo si osserva in Svizzera: un proprietario di casa a Gstaad, presente regolarmente in inverno, viene spesso accolto dalla popolazione locale come un vicino, specialmente se è un barone o un famoso attore. Al contrario, l’accumulo di seconde case percepite come vuote a Davos è spesso considerato un problema turistico.

Di conseguenza, il termine “quartiere residenziale temporaneo” si collega all’ipotesi che questo modello urbanistico influenzi lo sviluppo architettonico in Sardegna, andando oltre il semplice ambito turistico.

Nonostante le somiglianze parziali con i residenti sardi, l’uso di una seconda casa rientra comunque nel settore economico del turismo. Il termine “quartiere residenziale temporaneo” rappresenta una specificazione all’interno del vasto concetto di turismo. Pertanto, quando si parla di un turista che visita un complesso residenziale per vacanze, si include anche il concetto più specifico del residente della Costa Smeralda.

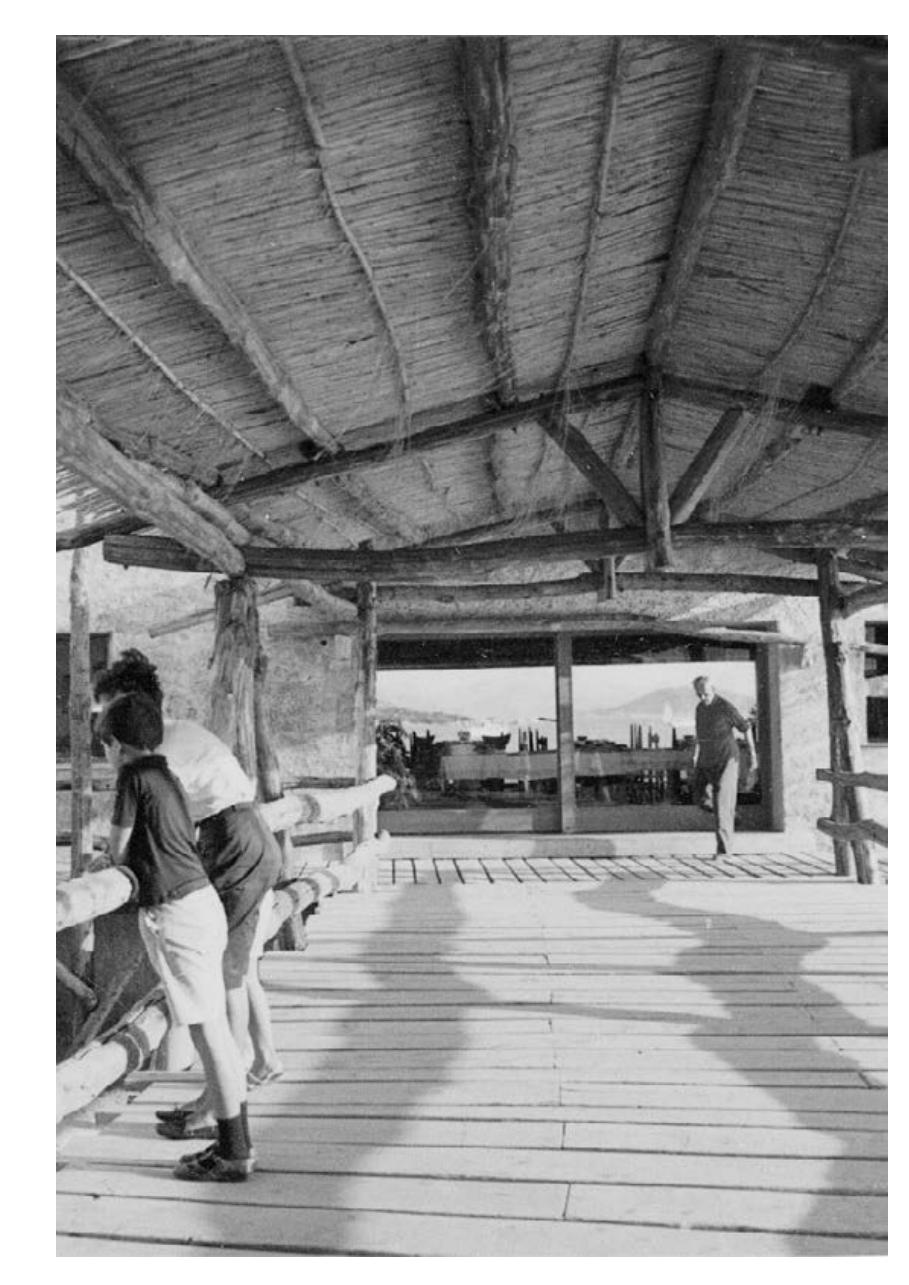

A. Gli interessi dei residenti hanno influenzato la Costa Smeralda, come ad esempio la vela, che ha contribuito a modellare l’architettura e l’universo dei prodotti del luogo costiero.

A Porto Cervo, gli edifici bianchi con i camini espressivi richiamano formalmente le imbarcazioni e gli alberi delle vele. Progetto di Guglielmo Mileto, foto di fine anni ’60. (Archivio Enzo Satta)

B. Un set in ceramica della Cerasarda, un omaggio all’allora nave più veloce, il «Destriero».

(Costa Smeralda Magazine 1992, n. 03)

A. Agenzia Immobiliare della Costa Smeralda, copertina e offerte per un residente a Porto Cervo. Probabilmente di fine anni ’70. (Archivio Enzo Satta)

A. «Lontano dal mondo per essere al centro del mondo»

(Rivista Costa Smeralda (1987), n. 01, pag.40)

A L’architettura della Costa Smeralda colloca una società altrimenti sparsa a livello internazionale e le offre un linguaggio visivo. Nell’immagine, la piazza principale della Costa Smeralda a Porto Cervo durante la premiazione di un rally. (Archivio Enzo Satta)

B Il quartiere temporaneo ha i propri eventi che collegano la Costa Smeralda con il resto della Sardegna. Nell’immagine, lo stesso rally menzionato sopra. Alla tavola verde si svolge la consegna dei trofei con l’Aga Khan. Entrambe le fotografie risalgono agli anni ’80. (Archivio Enzo Satta)

A. Gli interessi dei residenti hanno influenzato la Costa Smeralda, come ad esempio la vela, che ha contribuito a modellare l’architettura e l’universo dei prodotti del luogo costiero.

A Porto Cervo, gli edifici bianchi con i camini espressivi richiamano formalmente le imbarcazioni e gli alberi delle vele. Progetto di Guglielmo Mileto, foto di fine anni ’60. (Archivio Enzo Satta)

B. Un set in ceramica della Cerasarda, un omaggio all’allora nave più veloce, il «Destriero».

(Costa Smeralda Magazine 1992, n. 03)

3.2. Linee guida di progettazione – Paradiso naturale, esclusività, spazio d’azione

Nel cuore dell’Europa si trovava questa costa paradisiaca e incontaminata, recentemente “scoperta”. Negli anni ’60 in Sardegna, le norme edilizie erano così flessibili da consentire ogni tipo di architettura immaginabile. I committenti disponevano di risorse finanziarie illimitate e del desiderio di realizzare le proprie visioni. Come descritto in precedenza, crearono il Consorzio per propria iniziativa, con l’obiettivo di dare all’architettura un ruolo centrale nella nuova località e di stabilire regole rigorose per il suo sviluppo.

In questa situazione, appare logico supporre che la creazione del nuovo luogo e la sua architettura siano state guidate da intenzioni e visioni precise. Una delle tesi principali di questa ricerca è che la Costa Smeralda rappresenta un tentativo di creare una nuova forma “ideale” di abitare. Prima di descrivere l’architettura, è necessario identificare i desideri dei suoi abitanti temporanei. Come doveva essere questa forma di abitazione “ideale”? Quali parametri ideali la definivano? (65. Per descrivere i parametri ideali che hanno determinato l’architettura, si considerano principalmente fonti primarie. Queste, sintetizzate e analizzate, dovrebbero mettere in evidenza le intenzioni alla base della fondazione. La parte visiva, che costituisce anche il nucleo principale dell’analisi, comprende pubblicità interne ed esterne del Consorzio Costa Smeralda. Inoltre, vengono considerati documenti dell’epoca, come il libro Two European Lives di Gisèle Podbielski e estratti dello studio interno Design and Planning Summary del 1969).

La geografa Simone Gerlat, con tono ironico, ha descritto i principali motivi che hanno ispirato la progettazione del complesso:

“Con le caratteristiche principali di ‘esclusività’ e ‘paradiso naturale’, Gerlat è in linea con Price, Roggio e il giudizio comune dell’opinione pubblica italiana. Questo può essere in parte vero, ma la riduzione a questi aspetti è limitativa, poiché la comunità della Costa Smeralda era più sfaccettata e non si trattava solo di un luogo creato per godere della natura in un ristretto circolo di super-ricchi. Come il Homo ludens non vorrebbe trovarsi su un campo senza ostacoli dove rimanere per sempre, anche il residente della Costa Smeralda ambiva a qualcosa di più che semplicemente ammirare l’acqua scintillante e le rocce granitiche scolpite per settimane. Questo vale soprattutto per chi era una personalità attiva a livello internazionale.”

Il messaggio pubblicitario e il concetto di “casa ideale”

Le aspettative del modello urbanistico della Costa Smeralda emergono chiaramente da una pubblicità apparsa nel Costa Smeralda Magazine. Il titolo riassume le caratteristiche principali del complesso residenziale: “Lontano dal mondo, per essere al centro del mondo”.

La pubblicità sottolinea i vantaggi di possedere una villa in Costa Smeralda. Per un italiano, un’ora di volo bastava per sentirsi lontano dal mondo ma al centro delle attività sociali e sportive del luogo. Si potevano godere le bellezze di una natura straordinaria, avendo al contempo opportunità per incontri importanti, approfondendo conoscenze e stringendo amicizie.

La pubblicità conclude con un messaggio che rafforza l’idea di appartenenza: una villa in Costa Smeralda permetteva di sentirsi davvero a casa, vivendo in un luogo che da sempre era il teatro degli incontri più esclusivi a livello internazionale.

La Costa Smeralda veniva dunque concepita come una seconda casa “ideale”, caratterizzata da:

- Esclusività: un luogo unico per un’élite selezionata.

- Natura: vicinanza e rispetto per il paesaggio circostante.

- Privacy: spazi privati garantiti per i residenti.

- Connessione globale: un punto di ritrovo per persone che, sebbene distribuite in tutto il mondo, trovavano nella Costa Smeralda un centro comune.

Questo equilibrio tra isolamento e centralità rappresentava il cuore della visione progettuale della Costa Smeralda, che andava oltre il turismo, proponendo una nuova forma di abitare a livello internazionale.

La pubblicità chiave interpretativa della Costa Smeralda

La pubblicità esaminata è considerata un esempio emblematico che sintetizza i principali motivi alla base della progettazione della Costa Smeralda. Essa non solo illustra i valori ideali, come la vicinanza alla natura e la libertà esclusiva, ma rivela anche un forte spirito economico e pratico. L’unione tra lo spirito d’avventura legato alla natura e il pensiero economico costituiva il nucleo della nuova località.

Un aspetto cruciale della visione iniziale era che la Costa Smeralda fosse concepita come un luogo di incontro, non solo un prodotto consumistico per il turismo di lusso. Questo elemento contrasta il pregiudizio che definisce la Costa Smeralda una città artificiale e la avvicina invece a un fenomeno urbano attivo e globale.

La percezione del residente temporaneo

Nel contesto sardo, la pubblicazione Narciso in Vacanza dell’antropologo Bacchisio Bandinu ha contribuito a creare un’immagine controversa dei residenti temporanei. Il libro include un’intervista, probabilmente più vicina alla finzione che alla realtà, con un ricco ospite della Costa Smeralda. Questo ospite racconta di vivere abitualmente nudo nel suo attico a Zurigo e di aver visitato la Costa Smeralda una sola volta, trovandola subito “esaurita” e cercando poi un nuovo paradiso vergine. Questo racconto ha lasciato una traccia nelle discussioni intellettuali in Sardegna, diffondendo un’immagine distorta e poco rappresentativa degli abitanti della Costa Smeralda.

Linee guida interne per il paradiso vacanziero ideale

Grazie all’analisi degli studi interni della Sasaki, Dawson, DeMay Associates Inc. (SDDA), del materiale pubblicitario pubblicato e della letteratura legata ai fondatori, è possibile delineare con maggiore precisione le direttive che hanno modellato l’architettura e la visione della Costa Smeralda.

Le risorse e le qualità offerte dal territorio sono state intrecciate con lo stile di vita dei nuovi abitanti, creando una nuova identità. Questo processo era intenzionale e strategico.

Nel primo rapporto «Design and Planning Summary – Costa Smeralda» del 1° agosto 1969, redatto dalla SDDA, viene fornita una valutazione delle risorse e della vacanza ideale da esse realizzabile:

«L’opportunità unica della Costa Smeralda risiede nel potenziale di diventare un resort riconoscibile in modo unitario, con una forte immagine e una forte identità. Allo stesso tempo, il resort può includere molte aree differenti e variabili, ognuna con proprie strutture e caratteristiche uniche».

La SDDA individua tre qualità particolari: la bellezza scenografica del territorio, la proprietà terriera di quantità e dimensioni adeguate, e inoltre le strategie di sviluppo inventive del Consorzio.

Le principali attività pianificate per la Costa Smeralda furono fin dall’inizio adattate alle esigenze dei fondatori. Queste comprendevano principalmente golf, vela e tennis. La SDDA sottolinea nella sua prima ampia analisi che l’offerta esistente doveva essere migliorata e ampliata con ulteriori possibilità, per diversificare e potenziare gli incentivi del resort.

Il golf riveste un ruolo importante, così come lo sviluppo continuo delle spiagge, che in nessun caso dovevano essere privatizzate. Il loro utilizzo doveva rimanere a disposizione di tutta la popolazione della Costa Smeralda.

Altre attività da approfondire includevano il tennis, il noleggio di barche, le escursioni in barca, l’equitazione, il trekking e il turismo panoramico.

Queste iniziative avevano lo scopo di creare una località unica, capace di offrire un’esperienza diversificata che andasse oltre il semplice lusso, integrando natura, sport e cultura in una visione più ampia.

Esattamente le qualità e le attività evidenziate da SDDA vengono promosse anche nella brochure dell’agenzia immobiliare della Costa Smeralda. In questa, si trova innanzitutto una dettagliata descrizione del Consorzio e del suo obiettivo di preservare la bellezza naturale attraverso una rigorosa pianificazione architettonica e paesaggistica. Successivamente, vengono spiegate le attività sopra menzionate.

La Sicurezza: un tema marginale

È particolarmente significativo che il tema della sicurezza non venga affrontato nei documenti interni che trattano l’architettura e la pianificazione urbanistica. Sebbene sia stata istituita una società di sicurezza privata per garantire la protezione (come discusso nel Capitolo 3.2), questa materia non è stata un fattore determinante nella progettazione architettonica. Ad esempio, elementi come strade private, alte mura, recinzioni elettriche o cancelli per prevenire attività criminali non sono stati nemmeno presi in considerazione. Al contrario, si sottolinea più volte che i muri in granito che delimitano le proprietà non devono essere troppo alti, affinché la guida sulle strade non risulti opprimente. L’intimità dei terreni privati viene garantita piuttosto attraverso la vegetazione.

L’assenza di elementi tipici di una gated community si spiega probabilmente per due ragioni. La prima riguarda il desiderio di una società libera, a contatto con la natura. Alte mura avrebbero rappresentato un ostacolo a questa sensazione di libertà. Questo spirito dell’epoca si riflette non solo nell’architettura, ma anche in diverse produzioni cinematografiche, come il film sardo Vacanze sulla Costa Smeralda o il documentario Vanno a nascondersi sulla Costa Smeralda, in cui viene ritratto, tra gli altri, George Harrison dei Beatles insieme ai suoi amici in una villa progettata da Vietti. Anche nei resoconti di Podbielski viene lodata la semplicità del luogo, che rappresentava una scelta consapevole per uno stile di vita più essenziale rispetto alla routine quotidiana nelle città di origine. (74. Podbielski racconta, tra l’altro, come i Rothschild decisero contro la Costa Smeralda dopo una visita, a causa della sua semplicità. Cfr. Podbielski 1993, pp. 258 sgg).

La seconda ragione è la bassissima densità abitativa della regione. Una piccola società di sicurezza sembrava sufficiente per gestire le necessità locali.

Esclusività e accessibilità economica

L’esclusività intesa come privilegio di classe, ossia trovare modi per impedire l’accesso a persone non appartenenti all’élite dei super-ricchi, non è stata un tema centrale. Al contrario, nei documenti interni di SDDA del 1969 si raccomanda di pianificare anche strutture per la classe media, per ragioni economiche. L’Aga Khan aveva sottolineato già negli anni iniziali, anche attraverso i media, che la Costa Smeralda non doveva essere riservata esclusivamente ai più ricchi.

In un’intervista del 1965 al Sunday Times, l’Aga Khan dichiarò:

«L’unico motivo per cui abbiamo iniziato con il lusso e uno sviluppo di prima classe è che bisogna dare prestigio e status a un progetto come questo. Non conosco nessun progetto edilizio comparabile che abbia avuto successo a lungo termine iniziando con campeggi e aree per roulotte. […]

Ma finché sarò presidente del progetto edilizio, lavoreremo per consentire anche a persone con redditi medi e bassi di visitare e godere della Costa Smeralda».

Le ragioni economiche che motivavano questa apertura erano chiare: non esistevano abbastanza milionari o playboy per sviluppare economicamente un’area così vasta.

Tuttavia, una delle priorità della pianificazione interna era evitare il sovraffollamento della Costa Smeralda, simile a quello verificatosi sulla Costa Azzurra. Questo obiettivo è stato perseguito imponendo leggi edilizie rigorose che limitavano la densità abitativa. Di conseguenza, l’esclusività nella pianificazione interna si riferiva principalmente al controllo della densità demografica, piuttosto che all’accessibilità economica.

3.3. Mondi di vita dei residenti temporanei

Per comprendere appieno tutti gli elementi che hanno portato alla creazione della nuova architettura, è necessario analizzare l’aspetto più complesso da definire: i tratti comuni tra i diversi contesti di origine dei residenti della Costa Smeralda. Questo tentativo viene articolato in quattro punti principali:

- La descrizione di uno dei fondatori, rappresentativo dei residenti.

- Una panoramica sulla vita nei primi due decenni in una villa.

- Un’analisi del peculiare ecosistema di prodotti della Costa Smeralda.

- Una descrizione degli eventi della prima fase, che introduce al Capitolo 1.3.4, dove l’utilizzo della Costa Smeralda viene collocato nel contesto globale dell’epoca.

Un residente della Costa Smeralda: Patrick Guinness

Patrick Guinness, fratellastro dell’Aga Khan, nacque dal matrimonio tra Joan Barbara Yarde-Buller, figlia di un barone, e Loel Guinness, commerciante e politico. La famiglia Guinness possedeva abitazioni a New York, Florida, Acapulco e Parigi. Alcuni anni dopo la nascita di Patrick, sua madre lasciò la famiglia per sposare il Principe Aly Khan, padre dell’attuale Aga Khan.

Patrick Guinness era proprietario della compagnia aerea «LT» e condivideva inizialmente con l’Aga Khan le quote principali della Costa Smeralda. Sua moglie, la Baronessa Dolores Guinness, era una delle icone di stile della Costa Smeralda.

Nel 1965, quando i primi edifici di Porto Cervo erano già completati, Patrick ebbe l’idea di costruire un magazzino frigorifero a Olbia, importando bovini dall’Argentina per macellarli in Sardegna e distribuire la carne in Europa. Tuttavia, due mesi dopo il primo incontro sul progetto con il legale sardo Riccardi, Patrick Guinness morì in un incidente stradale nei pressi di Turig, in Svizzera, mentre viaggiava da Milano a Ginevra.

Questo esempio permette di evidenziare alcuni aspetti fondamentali dei residenti della Costa Smeralda. Oltre a uno stile di vita estremamente internazionale e talvolta flamboyant per l’epoca, emerge l’importanza dello sviluppo e della realizzazione di progetti economicamente ambiziosi.

L’architettura, insieme allo stile di vita, rappresenta un elemento essenziale per comprendere il mondo di questi residenti. Non si sa molto sulla residenza fissa di Patrick Guinness, ma i luoghi di vita dei membri della sua famiglia e degli altri fondatori della Costa Smeralda offrono un quadro significativo.

In sintesi, i fondatori vivevano tutti in grandi dimore immerse nella natura, situate leggermente fuori dai centri internazionali principali. Questo modello abitativo riflette il desiderio di combiare una vita ritirata, a contatto con la natura, con una posizione strategica vicina ai nodi globali più importanti.

Ricerca di una vita semplice e spirito d’avventura

Che tipo di vita conducevano i residenti temporanei della Costa Smeralda durante il loro tempo libero, se le loro residenze principali già offrivano una certa libertà? Per alcuni, il soggiorno alla Costa Smeralda rappresentava forse un nodo sociale più grande rispetto alla vita nella loro terra d’origine.

Inizialmente, la Costa Smeralda attirava soprattutto persone con una vita internazionale, dotate di una certa dose di spirito d’avventura e animate da un desiderio di vita semplice, che le spingeva verso questa destinazione. Era l’Homo ludens alla ricerca di un campo inesplorato. Le descrizioni di Gisèle Podbielski illustrano lo spirito di scoperta dei primi tempi:

«Le spiagge erano deserte, le giornate trascorrevano tra nuotate, vela, picnic e lunghe conversazioni. Non esistevano orari, solo il ritmo del sole, e la vita era permeata da una semplicità rigenerante.»

In seguito, lo stile di vita si trasformò: vennero installate le infrastrutture, aperti negozi e asfaltate le strade. Tuttavia, rimase vivo l’interesse comune per le attività a contatto con la natura. Podbielski descrive come trascorrevano le loro giornate alla Costa Smeralda:

«Le mattinate erano dedicate alle escursioni in barca, i pomeriggi al tennis o al golf, e le serate a cene o a conversazioni rilassate.»

Si delineava un mondo scintillante, a metà tra una comoda connessione con la natura, un punto d’incontro per celebrità e un’apertura cosmopolita, il tutto in un contesto di stile raffinato. Nei mesi estivi, la densità di persone affini alla Costa Smeralda era probabilmente più alta rispetto a quella delle residenze principali, come Ginevra o Parigi, rendendo la Costa Smeralda un nodo sociale di grande rilevanza.

Il calo delle visite di personaggi famosi coincise con il diminuito interesse dell’Aga Khan per il progetto Costa Smeralda. Negli anni ’80, i problemi con le autorità sarde, in particolare con il comune di Arzachena, si intensificarono. Alla fine, nel 1998, l’Aga Khan vendette le sue quote alla catena alberghiera Sheraton, portando a una riorganizzazione del progetto. Vale la pena notare che, ancora oggi, la Costa Smeralda è un luogo di fama internazionale, sebbene il profilo e la nazionalità dei residenti siano cambiati.

I prodotti dei residenti

Le pubblicità del Costa Smeralda Magazine offrono una chiara panoramica di ciò che i residenti cercavano durante l’estate. A Porto Cervo si trovava un’offerta simile a quella delle principali vie del lusso mondiali, con una selezione di moda, gioielli e orologi paragonabile, ad esempio, a quella della Bahnhofstrasse di Zurigo. Tuttavia, alcuni prodotti spiccavano e meritano una menzione.

Tecnologia della comunicazione

Un elemento centrale era il telefono. Le ultime novità in questo campo erano spesso protagoniste delle pubblicità, poiché telefono e fax erano strumenti essenziali per mantenere la connessione diretta con il resto del mondo. Non a caso, uno dei primi edifici costruiti fu proprio quello che ospitava le linee telefoniche, una premessa fondamentale per la fondazione della località.

Inizialmente, si cercava di mantenere la tecnologia il più possibile discreta. Le linee elettriche e telefoniche venivano interrate, mentre i sistemi di climatizzazione erano integrati nelle pareti. La tecnologia visibile si limitava agli strumenti di comunicazione, come telefoni e telescriventi, e ai mezzi di trasporto.

Mobilità e trasporti

Il trasporto era cruciale: auto e barche erano indispensabili per muoversi nella vasta area della Costa Smeralda. I modelli più apprezzati erano quelli pratici e in sintonia con lo spirito esplorativo dei primi anni. L’auto era considerata più un elemento del mondo sportivo che un simbolo di lusso.

Esempi di questo universo includono:

- Product placement, come il modello Golf POLO posizionato davanti all’hotel Cala di Volpe.

- Pubblicità di automobili nel Costa Smeralda Magazine.

- Rally appositamente organizzati.

Anche la vela, con tutta la sua estetica e la moda associata, faceva parte integrante di questo stile di vita, rappresentando un’espressione della fusione tra attività e esclusività che caratterizzava la Costa Smeralda.

La nautica e il mondo dei prodotti alla Costa Smeralda

La nautica trovò una collocazione nel mondo dei prodotti della Costa Smeralda, visibile ad esempio nell’abbigliamento. Una parte significativa della popolazione dava grande importanza alla moda. Le marche di abbigliamento più esclusive vennero attratte verso la Costa Smeralda. Le prime boutique a Porto Cervo e Cala di Volpe appartenevano a marchi che avevano sedi principali in città come New York, Parigi e Roma. Le pubblicità nel Costa Smeralda Magazine mostravano una fusione tra l’architettura locale, il mondo della vela e l’eleganza internazionale.

Il design locale e artigianale

Un altro elemento distintivo era il curato universo del retroterra sardo, utilizzato per arredare le case e influenzare lo stile di vita della nuova comunità. A Porto Cervo, ad esempio, venivano venduti prodotti artigianali come tessuti ricamati tradizionali. Questa gamma includeva tappeti da bagno, sciarpe e tende. I prodotti locali venivano proposti in un negozio di folklore situato nella piazza di Porto Cervo.

Inoltre, un ruolo di primo piano lo ebbero i prodotti di ceramica, realizzati dalla Cerasarda, una manifattura creata appositamente per la Costa Smeralda. Sebbene la ceramica non fosse una tradizione tipicamente sarda, essa traeva ispirazione dal paesaggio e dall’artigianato locali. Gli architetti del periodo fondativo disegnarono piastrelle per gli interni, utilizzate per pavimenti di salotti, cucine e bagni. Vasi e stoviglie divennero elementi distintivi delle ville vacanziere, con serie spesso realizzate in occasione delle regate veliche. Come l’architettura, anche i prodotti della Cerasarda rappresentavano il crogiolo di culture sarde e internazionali che la Costa Smeralda incarnava.

Gli eventi in Costa Smeralda

Oltre al mondo privato dei residenti, anche i grandi eventi pubblici organizzati dal Consorzio costituivano un aspetto fondamentale della vita sociale.

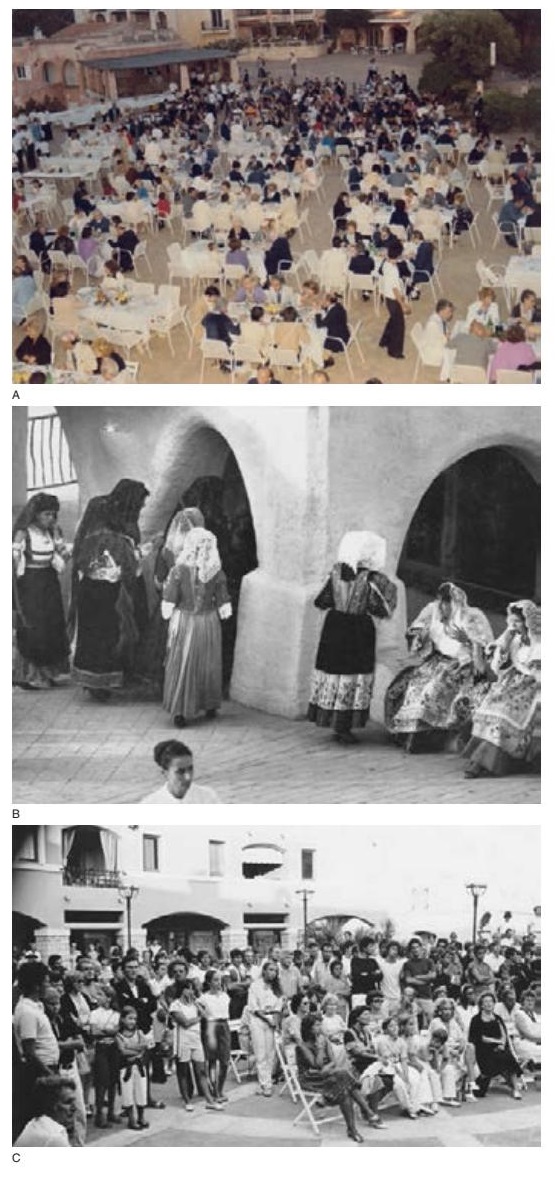

Nella piazza di Porto Cervo si tenevano feste con cene comuni e concerti. Gli artisti ospitati erano spesso cantanti folkloristici con radici culturali simili a quelle dei residenti. Tra questi, ad esempio, Charles Aznavour, chansonnier armeno-francese e ambasciatore dell’Armenia presso le Nazioni Unite a Ginevra. Successivamente, con l’espansione della popolazione e l’apertura di Porto Cervo al pubblico, questi eventi furono spostati all’Hotel Cala di Volpe, dove continuano tuttora.

Accanto alla musica folkloristica, si organizzavano spettacoli sardi con musica tradizionale, costumi e danze. Tuttavia, non si hanno notizie di altri eventi significativi legati al mondo dell’arte.

Anche gli eventi sportivi erano centrali nella vita della Costa Smeralda. Fin dall’inizio, in autunno si tenevano regate veliche, mentre in primavera si organizzava la “Formula 1 del mare”, una competizione tra motoscafi. L’Aga Khan partecipava regolarmente, tenendo discorsi durante le premiazioni e dando un tocco personale agli eventi.

Per scopi benefici venivano organizzati tornei di tennis, con la partecipazione di celebri tennisti come John McEnroe e Vitas Gerulaitis. Anche in questi eventi, Aga Khan era spesso presente, accompagnato dalla moglie e dal fratello Amyn Khan.

Nel campo da golf, oltre al normale utilizzo del campo, si organizzavano regolarmente tornei. Il più grande fu l’Italia Open nel maggio del 1978, ma ogni anno si tenevano tornei minori, come il Gucci Challenge nel 1979.

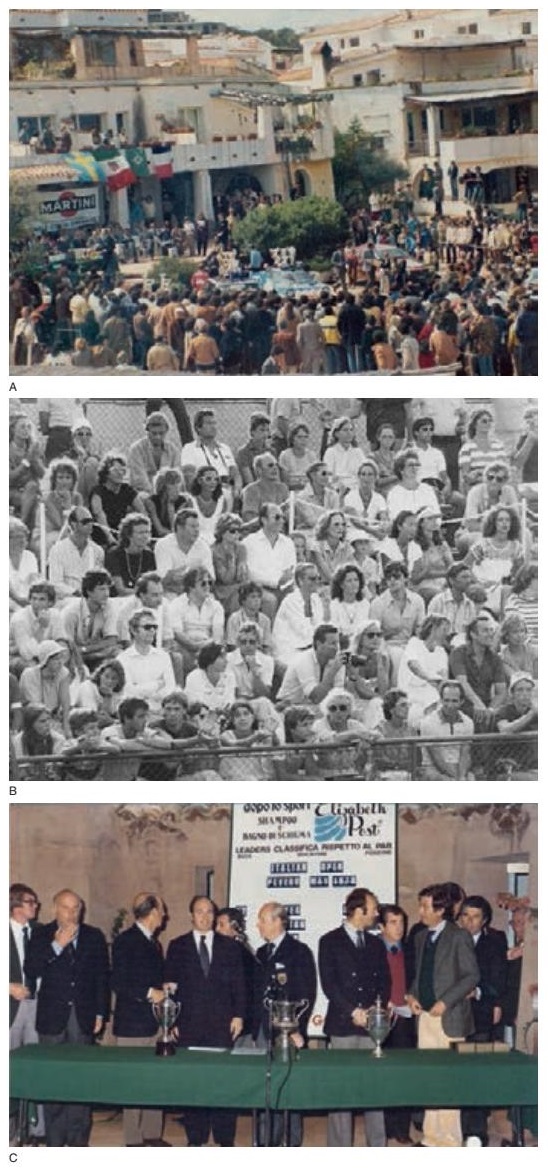

Un altro evento speciale fu il Rally della Costa Smeralda negli anni ’80, sponsorizzato da Martini. La premiazione si tenne nella piazza di Porto Cervo, e l’Aga Khan partecipò personalmente. Gli spettatori, qualora non trovassero posto a sedere nella piazza, si disponevano sui parapetti e sui tetti delle case circostanti.

Gli eventi sportivi e la musica folkloristica costituivano il cuore della vita sociale alla Costa Smeralda. La motivazione principale dietro l’organizzazione di questi eventi era prolungare la stagione turistica, una decisione principalmente economica. Tuttavia, l’alta presenza dell’Aga Khan dimostrava che il progetto Costa Smeralda rappresentava per lui non solo un investimento finanziario, ma anche una questione di identità e coinvolgimento personale.

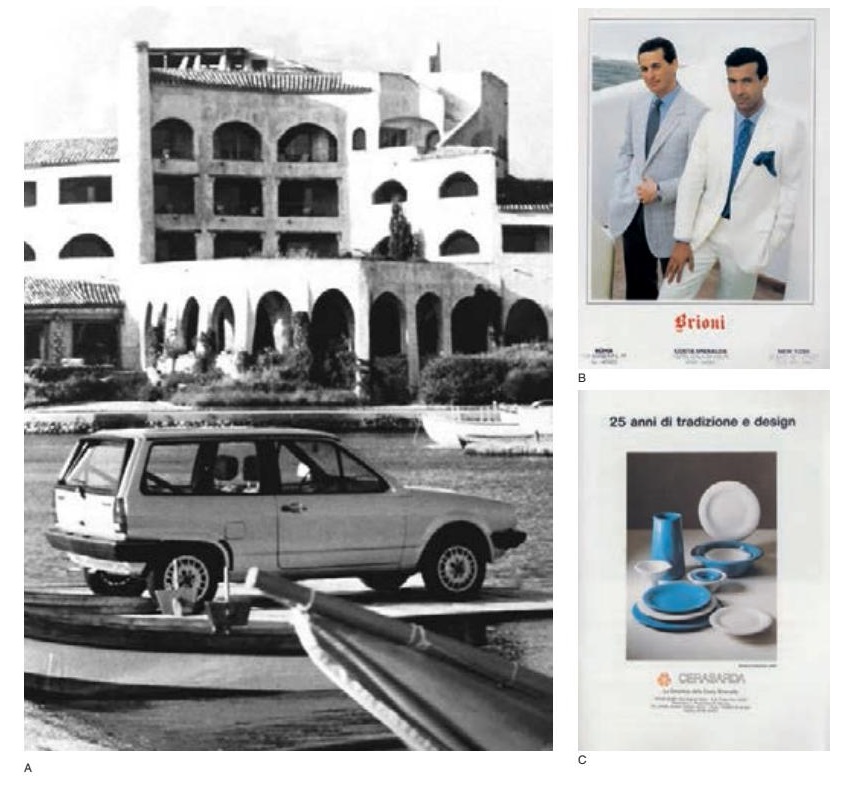

A. Una Volkswagen Golf POLO davanti all’Hotel Cala di Volpe. (Pubblicità dalla rivista Costa Smeralda [gennaio 1982])

B. Il marchio di abbigliamento Brioni nei colori del marinaio. Quando un hotel è sinonimo di città cosmopolita: oltre a Roma e New York c’è una filiale anche all’Hotel Cala di Volpe. [Pubblicità tratta dalla rivista Costa Smeralda (Marzo 1988])

C. I prodotti Cerasarda. Qui nei colori marinari del blu e del bianco. (Pubblicità tratto dalla rivista Costa Smeralda [Marzo 1988])

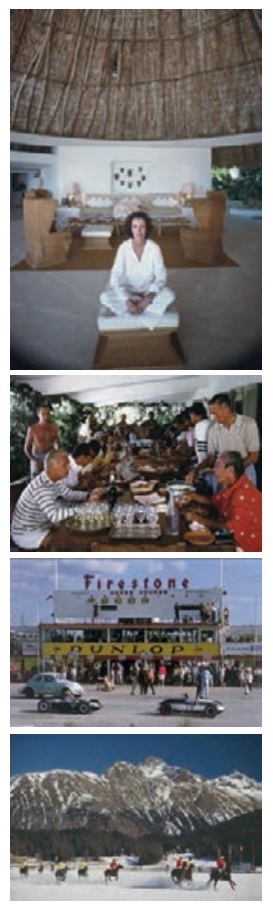

A. La cerimonia di premiazione del “Ralley della Costa Smeralda” in Piazza Porto Cervo. La foto è degli anni ’80. (Archivio Enzo Satta)

B. Torneo di tennis allo Sport Club Porto Cervo. Al centro dell’immagine l’Aga Khan, alla sua destra la moglie, quattro persone più alla sua sinistra il fratello Amyn. La foto è stata scattata probabilmente alla fine degli anni ’60. (Archivio Enzo Satta)

C. Tornei regolari di golf: qui la premiazione degli “Italia Open”, l’Aga Khan 4° da sinistra, Amyn Khan 7° da sinistra. La foto è del 1978. (Archivio Enzo Satta)

A. La cerimonia di premiazione del “Ralley della Costa Smeralda” in Piazza Porto Cervo. La foto è degli anni ’80. (Archivio Enzo Satta)

B. Torneo di tennis allo Sport Club Porto Cervo. Al centro dell’immagine l’Aga Khan, alla sua destra la moglie, quattro persone più alla sua sinistra il fratello Amyn. La foto è stata scattata probabilmente alla fine degli anni ’60. (Archivio Enzo Satta)

C. Tornei regolari di golf: qui la premiazione dell’“Italia Open”, Aga Khan 4° da sinistra, Amyn Khan 7° da sinistra. La foto è del 1978. (Archivio Enzo Satta)

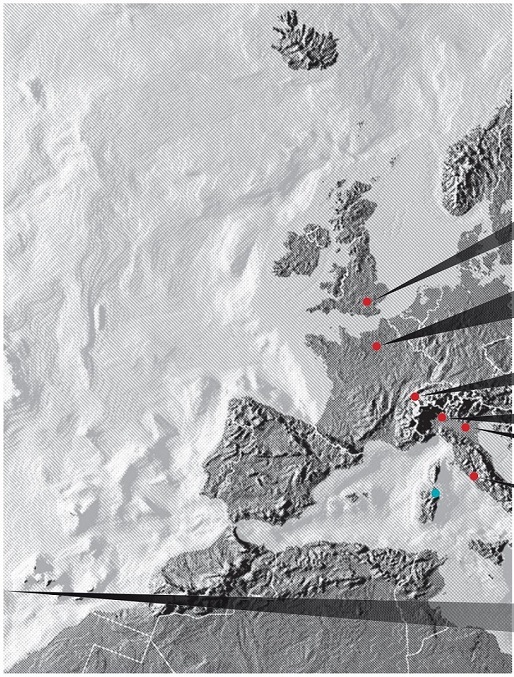

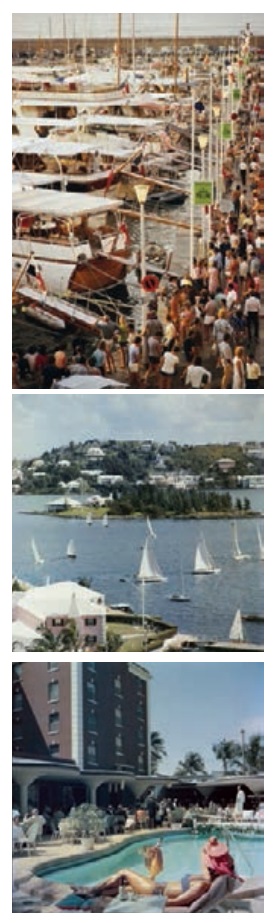

3.4. Parte di una rete globale di insediamenti turistici

Le relazioni tra i membri del consorzio, costituite da legami familiari, connessioni d’affari e interessi comuni, hanno dato forma a un nuovo luogo e a una nuova rete globale di relazioni. Questa rete rispecchiava l’epoca in cui diversi gruppi sociali cominciavano a connettersi transnazionalmente. Tale processo fu alimentato da vari fattori, come il crescente traffico aereo e l’interesse del mondo occidentale a costruire alleanze durante la Guerra Fredda. Per le élite facoltose, l’aereo, allora costoso, divenne un mezzo di trasporto regolare, ampliando il loro raggio di movimento e la loro rete di contatti.

Nel dopoguerra si sviluppò così un fenomeno globale: insediamenti turistici distribuiti in tutto il mondo, dove persone di nazionalità e culture diverse si trovavano a vivere temporaneamente in spazi territorialmente limitati. Questa residenza temporanea era unificata, nonostante i differenti luoghi d’origine, da interessi economici comuni, un’educazione simile, attività ricreative condivise o uno stile di vita simile.

Definire esattamente quali luoghi facessero parte di questa rete internazionale durante gli anni iniziali della Costa Smeralda, negli anni ‘60 e ‘70, è complesso. Oltre alla Costa Smeralda, ci sono pochi altri insediamenti creati appositamente che abbiano mantenuto un ruolo stabile in questa società globale. Port Grimaud e Avoriaz, pur condividendo intenzioni e frequentatori simili, non raggiunsero mai la stessa rilevanza a livello globale, a causa delle loro dimensioni più modeste.

Altri luoghi, come New York, Monaco o Beverly Hills, erano probabilmente parte del network, ma la loro complessità urbana li rendeva più di semplici insediamenti turistici. La mappa elaborata per questo studio risulta pertanto inevitabilmente incompleta e in alcuni punti discutibile. Tuttavia, per comprendere la società della Costa Smeralda, è stata essenziale.

I luoghi associati al network globale, secondo i criteri descritti, includono:

Acapulco, Bermuda, Capri, Côte d’Azur, Costa Smeralda, Gstaad, Mustique, Nassau, Palm Beach, Portofino, St. Moritz, Sugarbush.

Oltre alla mappa della rete globale, fu elaborato un calendario che indicava i periodi più adatti per visitare ogni località, in base al clima e agli eventi. Durante l’anno, le destinazioni si distribuivano in modo regolare, senza sovrapposizioni significative. Teoricamente, era possibile spostarsi esclusivamente all’interno di questa rete, passando da un evento all’altro, senza mai soggiornare in una “normale” città.

Un’illustrazione emblematica di questa rete globale sono le fotografie di Slim Aarons, che nel corso dei decenni ha ritratto questa società, immortalando le persone nelle architetture vacanziere. Sfogliando documentazioni dell’epoca si notano sovrapposizioni di eventi e legami tra i vari luoghi e la Costa Smeralda.

- La crescente affluenza turistica e la conseguente “profanizzazione” di St. Tropez furono tra le motivazioni per la fondazione della Costa Smeralda.

- Duncan Miller, “scopritore” della Costa Smeralda, era sposato con la figlia del governatore delle Bermuda.

- L’Aga Khan conobbe la sua prima moglie, la principessa Salima, al Palace Hotel di St. Moritz.

- Gloria Guinness, madre di Dolores Guinness (moglie e sorellastra di Patrick Guinness, fratellastro dell’Aga Khan), trascorse gran parte del suo tempo in una villa ad Acapulco. Dopo la morte di Patrick Guinness, rimase in Costa Smeralda, vicino all’Aga Khan.

- Desmond Guinness, parente di Patrick, era amico di Mick Jagger, che convinse la principessa Margaret a trasferirsi da Porto Cervo a Mustique, con rammarico dei residenti della Costa Smeralda. La principessa Margaret era stata infatti una presenza regolare all’Hotel Pitrizza, contribuendo molto all’immagine glamour del villaggio turistico nei suoi primi tempi.

- L’Aga Khan si innamorò infine della sua seconda moglie a Gstaad.

Queste storie di glamour, amicizie, legami familiari e relazioni sentimentali potrebbero essere raccontate all’infinito, intrecciando le vite di residenti e visitatori dei vari luoghi di questo esclusivo network globale.

La particolarità dell’insediamento turistico della Costa Smeralda

La Costa Smeralda si distingue all’interno di questa rete globale perché, a differenza di località come Capri, un ex villaggio di pescatori, o Gstaad e St. Moritz, antichi insediamenti montani vernacolari, non ha radici storiche di tipo urbano o sociale. In quei luoghi, la struttura urbanistica storica e le società preesistenti si sono integrate con il turismo, creando una forma ibrida. La Costa Smeralda, invece, è stata progettata ex novo, su una vera e propria “pagina bianca”.