LA FAMIGLIA SANGUINETI

MERCANTI LIGURI IN GALLURA TRA ‘800 e ‘900

di Guido Rombi

Tra ‘800 e ‘900 una famiglia di mercanti liguri di nome Sanguineti – cognome diffusissimo nella riviera tra Genova e La Spezia – presceglie la Gallura, e in particolare le due cittadine di Tempio Pausania e di Terranova (l’attuale Olbia) per impiantare la propria impresa. Finirà per caratterizzare, insieme con la famiglia olbiese Tamponi (di origini tempiesi), il commercio sia interno della Gallura e sia quello fra il Nord-Est della Sardegna con le altre regioni italiane e l’estero.

L’arrivo a Tempio Pausania.

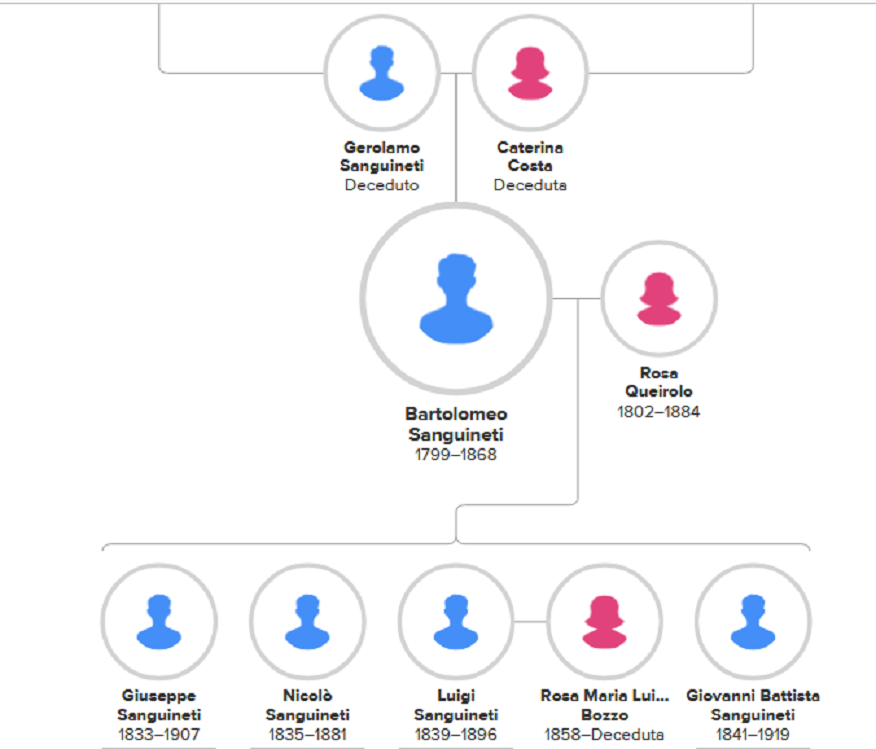

La famiglia Sanguineti al centro di questa importante pagina socio-economica della Sardegna faceva capo a Bartolomeo (nato a Rapallo intorno al 1799, figlio di Gerolamo e Caterina Costa). Bartolomeo giunge a Tempio tra gli anni Trenta e Quaranta dell’800: sono i decenni in cui la Gallura diventa terra ambita per gli interessi economici di famiglie liguri e francesi, attratte dallo sfruttamento imprenditoriale e commerciale dei boschi di sughere che ricoprono buona parte della Gallura montana. Alcune famiglie francesi e liguri si sarebbero trasferite definitivamente in Gallura, facendosi a pieno titolo tempiesi e galluresi (tra i liguri Baffigo, Bisagno, Cabella, Casabianca, Loverci, Quassolo).

Diversa e per certi aspetti “unica” fu invece la presenza dei Sanguineti in Gallura e la loro scalata economica nel territorio: essa infatti – a differenza degli altri liguri – non si fece del tutto sarda-gallurese, ma divenne una impresa egemone nel commercio seguitando a vivere la gran parte dei suoi membri in Liguria, e principalmente a Genova.

Non sappiamo l’esatto anno di arrivo di Bartolomeo Sanguineti a Tempio (sarebbe utile in tal senso recuperare in seguito l’anno di costituzione della Ditta).

Quel che è possibile attestare con certezza è che Bartolomeo Sanguineti nel 1844 è già a Tempio Pausania: lo attesta un atto di battesimo in cui figura come padrino. Valutando che aveva figli molto piccoli (si veda i documenti anagrafici allegati), tutti nati tra Rapallo e dintorni, è assai probabile che Bartolomeo fosse senza la famiglia al seguito. Era infatti sposato con Rosa Queirolo e aveva quattro figli – Giuseppe, Nicolò, Luigi e Giovanni Battista – , tutti nati tra Rapallo e dintorni.

Il primo periodo lavorativo di Bartolomeo Sanguineti non è attestato nel settore del sughero o legnami, bensì in quello dello zucchero e dei tessuti. Lo riporta Marilena Bruschi, nell’ottimo e documentato libro Tempio nella seconda metà dell’Ottocento (Libreria Dessì, 1982), laddove dicendo della crisi che si determinò a causa del colera tra il 1855-1859, segnala (a p. 44) che i Sanguineti furono costretti a retrocedere da negozianti all’ingrosso a negozianti al minuto. È un elemento che fa pensare che Bartolomeo Sanguineti non fosse arrivato a Tempio esattamente già colmo di beni e ricchezza.

Per altri due decenni dopo gli anni Cinquanta, i documenti disponibili non danno altre informazioni dei Sanguineti.

Il trasferimento a Olbia e la rivalità con la famiglia Tamponi.

Di certo almeno fin dagli anni Settanta (se non anche prima, ma dirlo con precisione non è al momento possibile) i Sanguineti erano però migrati a Olbia: mercanti/naviganti di antica vocazione la presenza di un porto era vitale per sviluppare al meglio la propria impresa commerciale. Ad Olbia i Sanguineti riuscirono infatti a diventare leaders nel settore del commercio in Gallura e in generale del Nord Sardegna.

Non fu però Bartolomeo, il fondatore della Ditta, il protagonista del successo economico, ma l’ultimogenito Giovanni Battista: aveva 27 anni quando nel 1868 morì (a Genova) il genitore e fondatore. Da allora l’impresa familiare si chiamerà Ditta Bartolomeo Sanguineti e Figli.

Con certezza sappiamo che nel 1877 i Sanguineti erano ad Olbia già in una posizione molto più florida rispetto agli anni tempiesi.

Lo si ricava dal documento di una causa giudiziaria del 1889 che contrappone i Sanguineti niente di meno che alla Famiglia Tamponi (di antiche origini tempiesi ma che si sarebbe fatta olbiese caratterizzando da protagonista non solo la vita economica e politica, ma anche quella culturale della cittadina come nessun’altra mai), per fatti avvenuti però esattamente «dodici anni prima», e quindi nel 1877.

Il vero capo della Ditta in Sardegna era oramai l’ultimo figlio Giovanni Battista, ventisette anni alla morte del padre, trentasei quando a nome e per conto della «Ditta B.[artolomeo] e figli» intenta la causa a Battista Tamponi. Con tutta probabilità gli altri fratelli lavoravano per la Ditta familiare da Genova – dove risiedevano e dove morirono (si veda documenti e albero genealogico familiare sotto allegati) –, forse occupandosi della gestione dei velieri e dei viaggi di import-export. D’altronde la scelta aveva una sua ratio economico-finanziaria, Genova era l’epicentro portuale e industriale del commercio italiano, ruolo che sarebbe andato molto a crescere negli anni successivi.

Questo aspetto della rivalità tra i Sanguineti e i Tamponi non è senza interesse: entrambe le famiglie erano giunte a Olbia da Tempio. Il negoziante Martino Tamponi lasciando il suo paese natale negli anni Sessanta dopo anni di aspri scontri anche violenti e sanguinari, sintetizzabili in breve come “i fatti del Casino di Lettura del 1848″. E in quei tumultuosi anni Quaranta e Cinquanta a Tempio viveva – come sopra detto e documentato – anche Bartolomeo Sanguineti. Insomma i Tamponi e i liguri Sanguineti si conoscevano fin dagli anni in cui le loro imprese erano solo a Tempio, e quasi contemporaneamente si ritrovarono a Olbia, divenendo nei decenni successivi le più ricche e potenti, ma anche rivali, Ditte/Famiglie della Gallura.

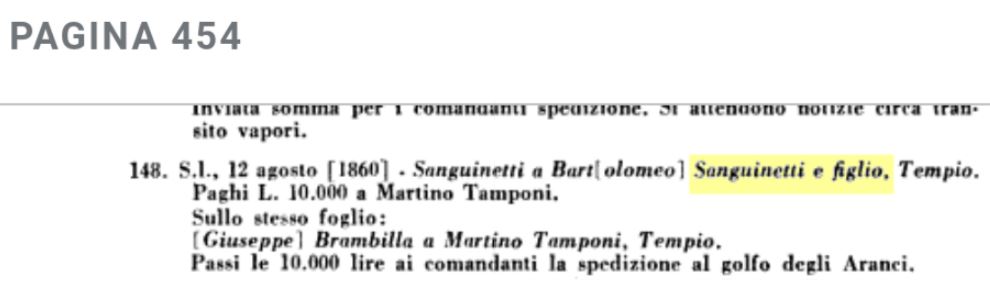

I Sanguineti (e i Tamponi) nelle carte di Agostino Bertani sulla Spedizione dei Mille.

Nella scelta di trasferirsi e nel loro crescere economico contò probabilmente – allora come oggi – anche la politica, in particolare “collegamenti” rilevanti con gli ambienti della sinistra repubblicana nazionale. I Tamponi e i Sanguineti figurano infatti entrambi citati nelle carte di Agostino Bertani, uomo di spicco della sinistra repubblicana, e poi dell’estrema sinistra. Così a pagina 454:

«S.l., 12 agosto [1860] Sanguinetti a [Bartolomeo] Sanguinetti e figlio, Tempio.

Paghi L. 10.000 a Martino Tamponi.

Sullo stesso foglio: [Giuseppe] Brambilla a Martino Tamponi, Tempio. Passi le 10.000 lire ai comandanti la spedizione al golfo degli Aranci.»

Si tratta, a tutta evidenza, di appoggi collegati a Garibaldi e alla spedizione dei Mille, in cui Agostino Bertani ebbe un ruolo importante; così si legge su wikipedia: «Nel 1860 seguì l’Eroe dei due mondi a Palermo ed a Napoli. Ebbe un ruolo importante nel raccogliere cinque spedizioni in aiuto ai garibaldini, occupandosi anche di ottenere gli aiuti economici e rivestendo la qualifica di “segretario generale” che controfirmava i decreti del dittatore Garibaldi». Si tenga conto inoltre che in quegli anni Bertani viveva a Genova.

Questa sui Tamponi e Sanguineti è una scoperta molto interessante, che apre una pista di indagine tutta da esplorare negli assetti politici e insieme dello sviluppo sociale ed economico della Gallura.

Non inaspettata a dire la verità per i Tamponi, se si consideri che i fatti del «Casino di Lettura di Tempio» di cui scrisse anche lo storico Vittorio Angius, rimbalzarono grazie all’opposizione di impronta liberale e di “sinistra” in petizioni nel parlamento sabaudo a Torino contro i clericali e i “governativi”. Ma inaspettata e molto interessante invece riguardo i Sanguineti.

C’è da chiedersi, alla luce di questo così significativo frammento documentale emerso dalle carte Bertani, quanto la storia politica ed economica della Gallura e in particolare di Olbia (e quindi l’affermazione economica delle famiglie Tamponi e Sanguineti) tra gli anni Sessanta e Novanta dell’800 sia debitrice delle trame politiche della storia risorgimentale, e perciò degli interessi e favori delle lobby e potentati che supportavano gli schieramenti. E’ una storia ancora tutta da indagare.

Appare certo il loro coinvolgimento nella spedizione dei Mille, ed è assai probabile che per alcuni decenni – tra il 1860 e la seconda metà degli anni Ottanta – esse siano cresciute in sinergia e amicizia, finché, ad un certo punto le strade si separarono entrando in contrapposizione.

Un poco conosciuto ritratto di Giovanni Battista Sanguineti.

Dobbiamo a Enrico Baravelli, cresciuto nei primi dieci-quindici anni del Novecento tra Tempio e Olbia (figlio di Arturo, geometra e appaltatore di simpatie socialiste e anticlericali), e in seguito giornalista a «Il Giornale d’Italia» a Roma, la possibilità di un ritratto – al momento l’unico – di Giovanni Battista Sanguineti.

Così alle pagine 56-57 del suo bel libro Cronache della vecchia Gallura (Cagliari, Fossataro, 1971), riguardo la contrapposizione tra i Tamponi e i Sanguineti:

«A Terranova intanto la lotta politica fra i due gruppi che si disputavano il potere era arrivata alla fase esplosiva che sfociò nello scioglimento del Consiglio comunale con la nomina di un Commissario governativo. Il Ministro dell’interno, nella sua relazione al Sovrano, scriveva che “una inchiesta aveva messo in luce molte irregolarità e un generale disordine nella amministrazione, con danni rilevanti per il Comune”. Ne seguì una violenta polemica giornalistica, senza esclusione di colpi, che si spense dopo accuse infamanti, insinuazioni e malignità, solo quando il Municipio fu conquistato dal gruppo Sanguineti-Farina, vittorioso alle elezioni. Codesti due gruppi erano formati, al vertice, dalle famiglie Tamponi-Sotgiu e Farina-Sanguineti. Si trattava di persone facoltose che si odiavano a morte. Non era perciò escluso che qualcosa di grave potesse accadere il giorno delle elezioni, 28 ottobre, perciò le autorità se ne preoccuparono inviando a Terranova 200 militari fra carabinieri, soldati e agenti di polizia. Ma non accadde nulla e il gruppo Sanguineti, il milionario genovese trapiantato a Terranova, colse il frutto della violenta e non sempre generosa campagna scandalistica che aveva avuto per bersaglio il sindaco uscente avv. Antonio Sotgiu».

Nota. E’ importante annotare che di Terranova/Olbia Giovanni Battista Sanguineti fu, nel momento massimo della forza economica e politica della Ditta e propria personale, anche sindaco negli anni 1900-1906. (Manca ad oggi – e lo si auspica presto – un approfondito studio storico-politico di Olbia tra Ottocento e Novecento su fonti d’Archivio).

Così Baravelli a pagina 145:

«A Terranova perciò fece rumore la sottoscrizione [per l’Italia in guerra] di Sanguineti. Cinquecentomila lire. Mezzo milione. Una cifra da sbalordire e da far venire un colpo al cuore. Ma Sanguineti la cassa forte ce l’aveva robusta e poteva spendere senza batter ciglio anche se aveva famiglia numerosa da mantenere pur essendo un vecchio scapolo. I famosi nipoti e cardinali di un tempo».

E così alle pagine 183-184:

«… Giovanni Battista Sanguineti, familiarmente chiamato Baciccia, del quale, in un certo senso, era condizionata l’economia del paese. […] Sanguineti era nato a Rapallo ma era arrivato giovinetto a Terranova tanto da considerarsi ormai terranovese o tempiese, indifferentemente, possedendo scagno e interessi in entrambe le località.

Era assai ricco ed anche se sparagnino, per il sangue ligure che gli scorreva nelle vene, aveva beneficato molte persone, sia aiutandole nelle loro iniziative commerciali o industriali, sia indulgendo, senza molte cautele, alle facili avventure galanti nel chiuso discreto del suo ufficio e con il portafogli a portata di mano.

D’altra parte era scapolo, non aveva in Sardegna impedimenti familiari, disponeva liberamente del suo tempo, del suo denaro e degli imponenti magazzini di derrate che per ragioni del suo commercio possedeva a Terranova e a Tempio, e poteva farne l’uso che voleva. I necrologi erano perciò nel vero quando affermavano che aveva «contribuito sempre con le sue considerevoli sostanze a dare incremento alle migliori iniziative del suo paese di adozione dove vivevano molti dei suoi beneficati. E delle sue beneficate.»

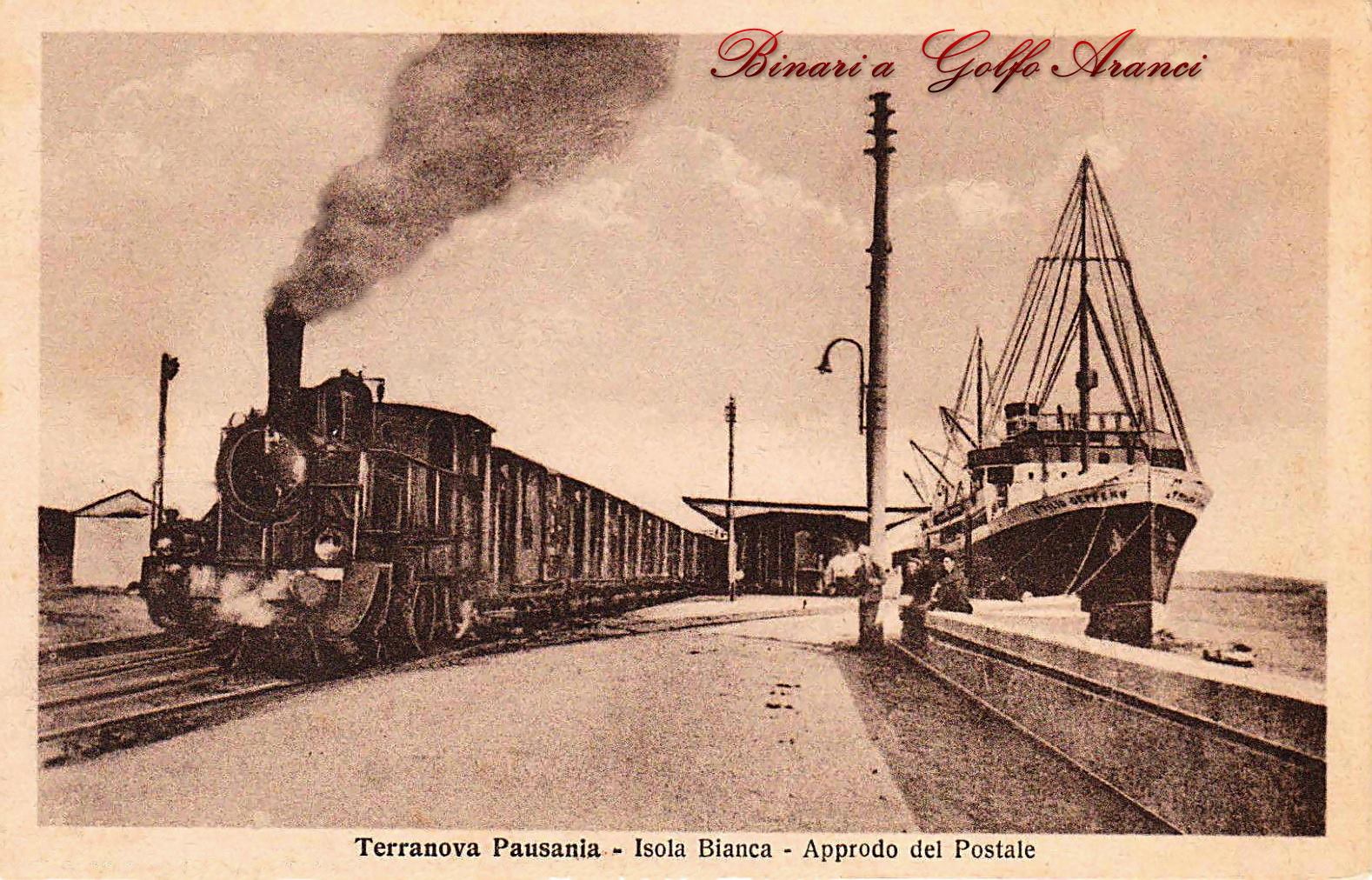

Armatori dediti al commercio in Italia e all’estero.

Per espletare al meglio l’attività mercantile divennero presto anche armatori, dediti all’esportazione e importazione, con propri bastimenti, «nei principali porti italiani, francesi e spagnoli» di varie tipologie di merci. Negli Annuari generali relativi al periodo 1890-1919 la Ditta Bartolomeo Sanguineti e Figli figurerà attiva nel carbone, legname, sughero e tessuti a Tempio; come armatori e nel sughero a Olbia.

A conferma della forza e del dinamismo imprenditoriale della Ditta valga che essa – in un momento difficile per l’attività sugheriera in Sardegna – «aveva invece venduto due grandi portate di ottimo sughero di vari calibri che si trovavano <nei suoi ben ordinati magazzini di Tempio> alla Armstrong Cork Company di Pittsburg, che aveva un suo rappresentante in Sardegna». (La notizia è nel fondamentale libro di Sandro Ruju, Il peso del sughero. Storia e memorie dell’industria sugheriera in Sardegna, 1830-2000, Sassari, Libreria Dessì Editrice, 2002, pp. 81-82. Si rinvia ad esso anche per comprendere il ruolo strategico di Genova sia nella lavorazione del sughero – erano lì alcune delle poche industrie di lavorazione – sia nella compravendita: la qual cosa bene aiuta a spiegare la scelta dei Sanguineti di mantenere salde le loro radici in Liguria; si consideri d’altronde che la società sugheriera tutta sarda avviata da Giovanni Maria Bellu a Sorgono, forse la più importante nell’Isola, aveva un’importante sede commerciale a Genova gestita da due suoi figli).

All’apice del successo Giovanni Battista Sanguineti fu insignito dell’onorificenza di «Cavaliere del Lavoro al merito» (Gazzetta Ufficiale 23 luglio 1913). Vi si dice: «Proprietario di una Ditta in Terranova (Sassari) per il commercio d’importazione ed esportazione di derrate sarde. E’ stato pure proprietario di diversi velieri di media e grossa portata che servivano al trasporto delle derrate (sugheri, carbone, e scorse d’albero) nei principali porti italiani, francesi e spagnoli».

Precedentemente era stato nominato «Grande Ufficiale della Corona d’Italia». (Si veda allegato).

L’oblio dei Sanguineti.

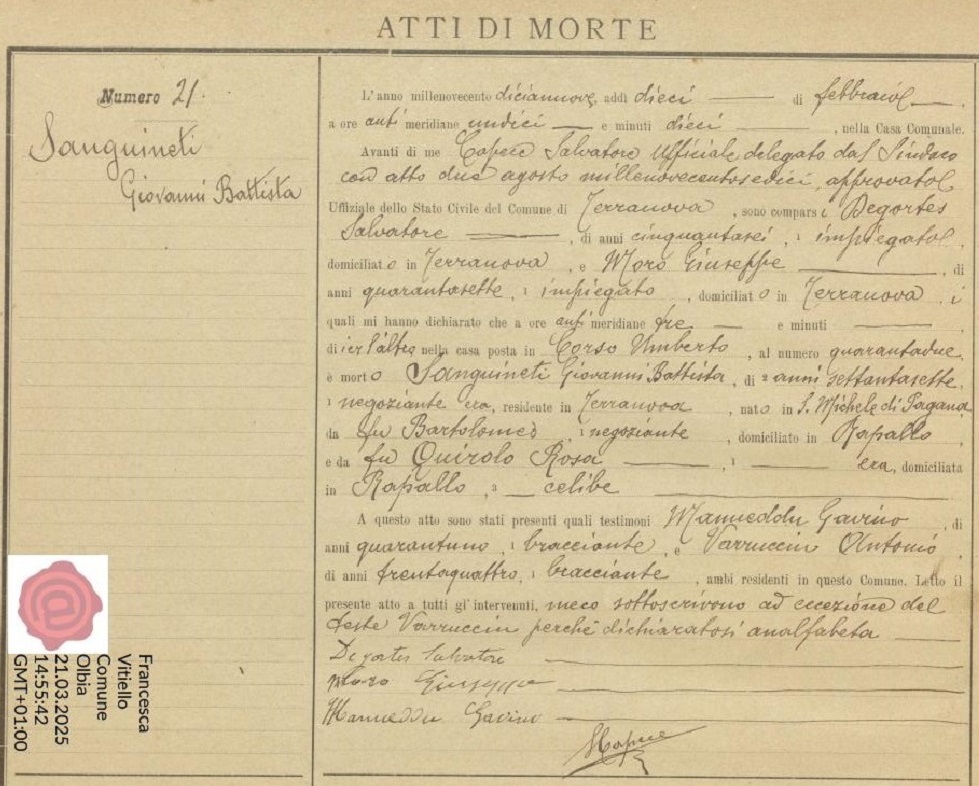

Giovanni Battista Sanguineti – si è detto sopra – morì ad Olbia l’8 febbraio 1919, aveva settantasette anni. Era nato a San Michele di Pagana (frazione di Rapallo) il 18 dicembre 1841. Abitava a Olbia in Corso Umberto 42. Nell’atto di morte l’ufficiale di stato civile che compila il documento è un certo Capece Salvatore, un nome di chiara provenienza tempiese: particolare curioso e singolare “segno del destino”, a sigillare la storia di questa famiglia di mercanti liguri che cominciò in Gallura la sua avventura imprenditoriale a Tempio e la proseguì a Olbia, ma sempre conservando a Tempio una seconda sede, uno scagno, indispensabile per il commercio in tutta la Gallura. Con la morte di Giovanni Battista Sanguineti terminò la storia della Ditta Bartolomeo Sanguineti e Figli che dominò – insieme e poi in concorrenza con la famiglia Tamponi – il commercio in Gallura dagli anni Settanta dell’Ottocento al 1919.

In breve tempo tutti i possedimenti furono venduti:

«Nel 1921 il cavalier Silverio Piro acquistò per centoventimila lire gran parte delle proprietà di Giovanni Battista Sanguinetti. […] I suoi magazzini erano in Corso Umberto al civico 126; inoltre possedeva diversi cortili e gli edifici davanti al palazzo, noto come Lo Scolastico. […] Le derrate si vendevano nei magazzini dove oggi è il Palazzo Piro, davanti al Comune». (Marella Giovannelli, Piccole storie di Olbia dagli anni Venti agli anni Cinquanta). Poi, nel 1924, abbiamo notizia della vendita da parte degli eredi Sanguineti ai Colonna di Olbia, nota famiglia di origini ponzesi, della tenuta di Abba Fritta per 750 mila lire. [Giulio Vitiello, Ponza, brevis insula… brevis historia, Cagliari, Fossataro, 1964, p. 276].

L’oblio calò presto a Olbia sui Sanguineti. Nella cittadina a Giovanni Battista fu inizialmente intitolata una via centrale e importante, ma poi l’intestazione gli fu revocata e la via dedicata a De Filippi. Sebbene i Sanguineti avessero dominato con la famiglia Tamponi il commercio del Nord Sardegna, e sebbene Giovanni Battista fosse stato sindaco di Olbia e sponsor importante di altri sindaci, proprio ad Olbia lui e la famiglia finirono presto dimenticati. Contribuì senza dubbio il fatto che i Sanguineti non si fossero trasferiti in Sardegna e non vi avessero posto vere radici; insomma non si fecero sardi e galluresi, e Giovanni Battista – che una propria famiglia non si fece – fu percepito infine come una sorta di “apolide”.

DOCUMENTI SULLA FAMIGLIA – DITTA LIGURE “BARTOLOMEO SANGUINETI E FIGLI“

(ricerca a cura di Alessandro Pedroni, nato ma non residente a Tempio P.)

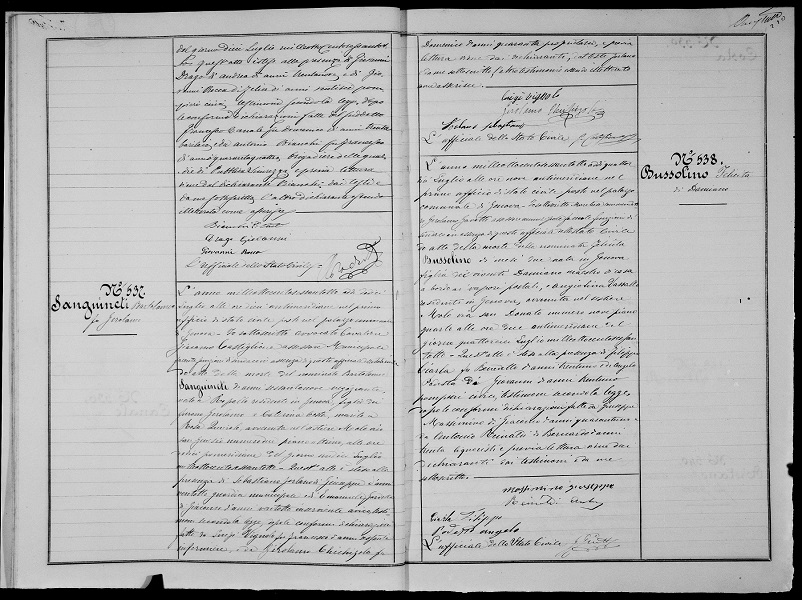

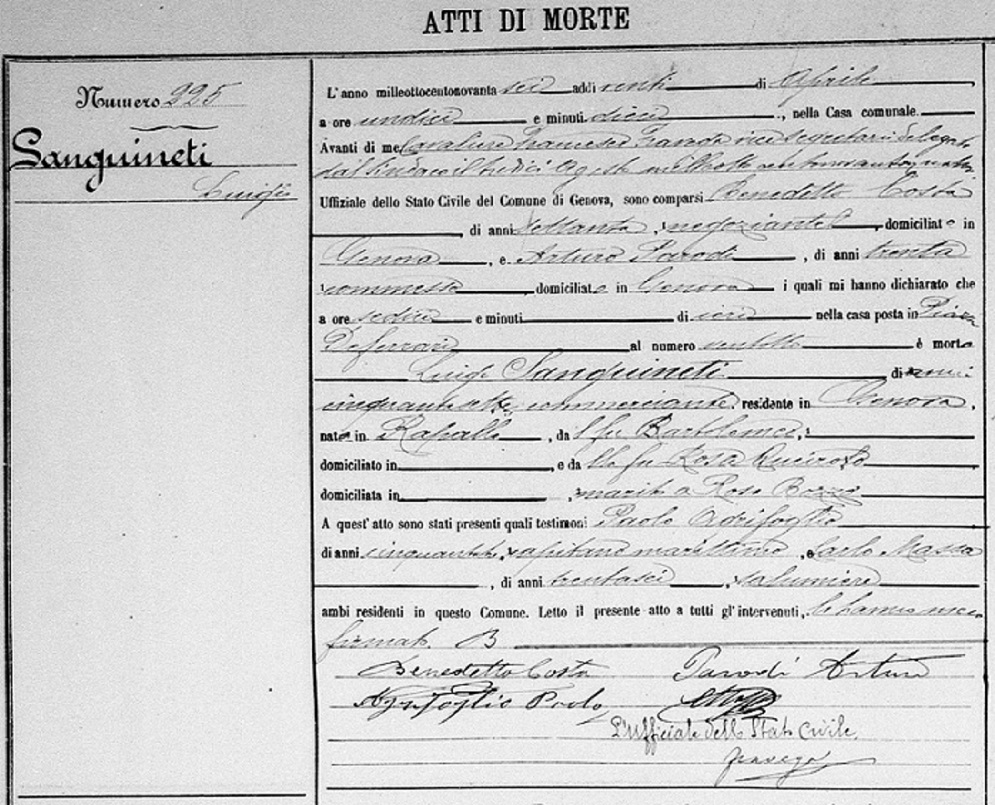

ATTI DI MORTE di:

1) Bartolomeo Sanguineti, negoziante nato a Rapallo, residente a Genova, di anni 69, morto in data 11/07/1868 (nato intorno al 1799 dunque) e figlio di Gerolamo e Caterina Costa, morto a Genova.

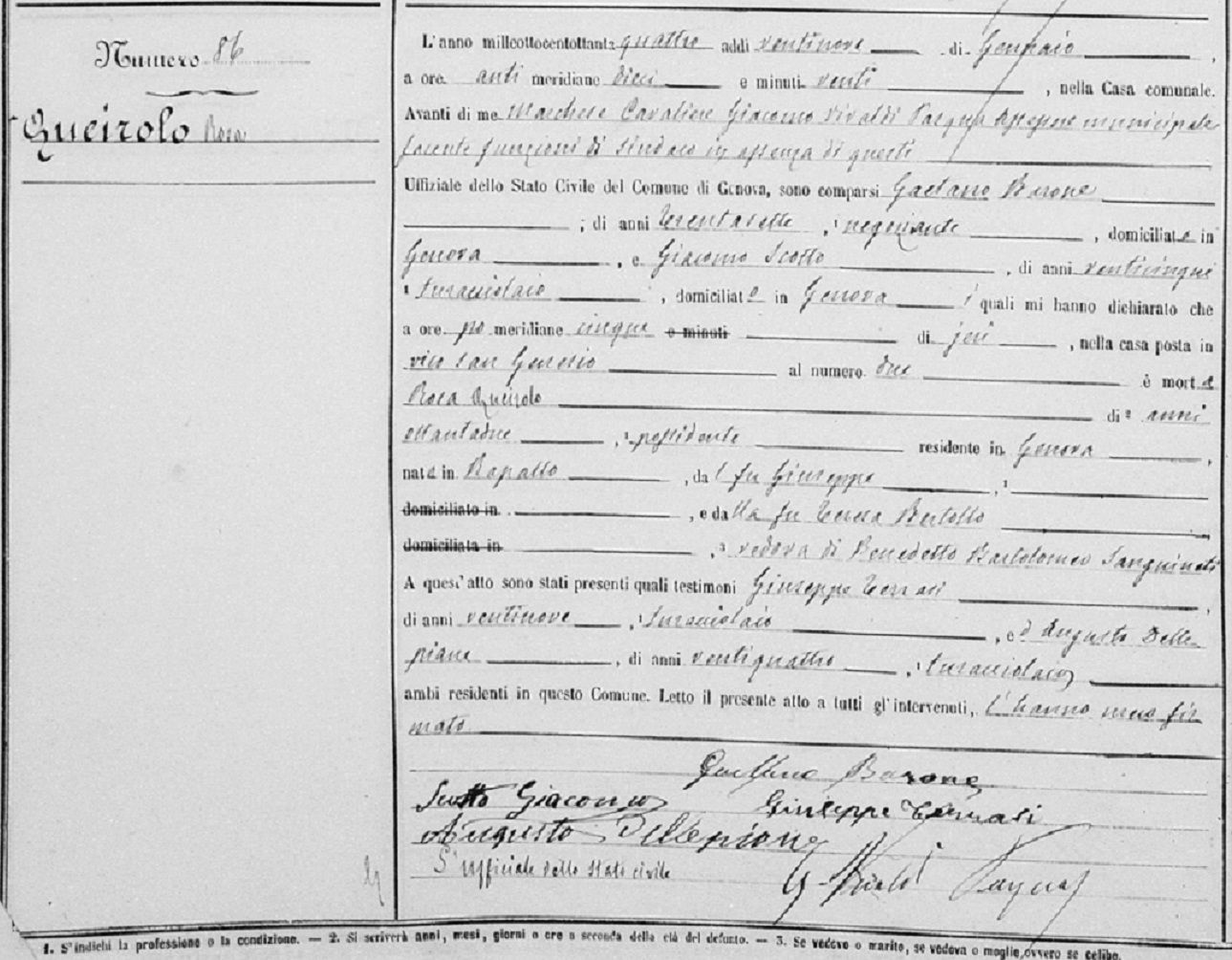

2) Rosa Queirolo, possidente, residente a Genova, di anni 82, nata a Rapallo intorno al 1801/1802, figlia di Giuseppe e Teresa Bertollo, vedova del fu Benedetto Bartolomeo Sanguineti, morta il 28 gennaio del 1884 (madre di Giovanni Battista Sanguineti). Atto n° 86, volume degli atti di morte dell’anno 1884, stato civile di Genova.

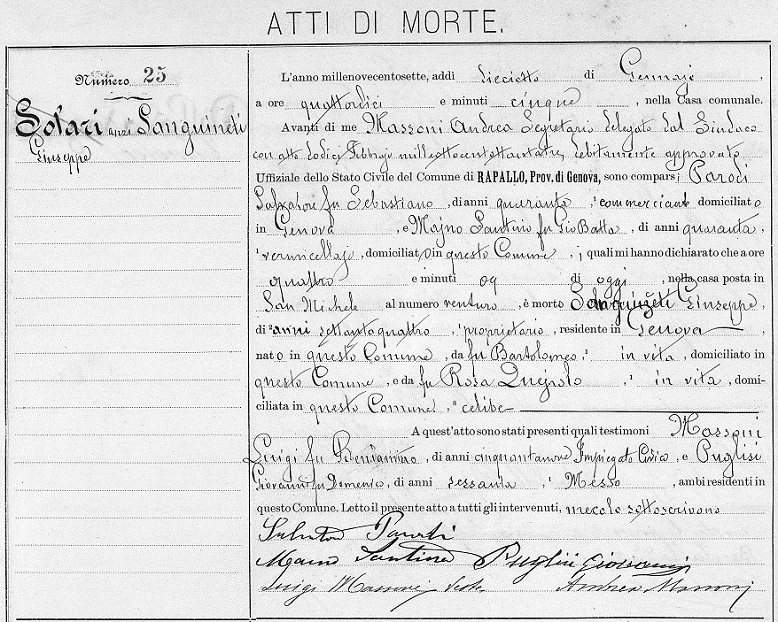

3) Giuseppe Sanguineti, proprietario, residente in Genova, di anni 74, nato a Rapallo, intorno al , morto a San Michele di Pagana, frazione di Rapallo, il 18 gennaio 1907.

4) Luigi Sanguineti, commerciante, residente a Genova, di anni 57, nato a Rapallo intorno al 1839, figlio di Bartolomeo e Rosa Queirolo, vedovo della fu Rosa Bozzo, morto il 19 aprile del 1896 (fratello di Giovanni Battista Sanguineti). Atto n° 225, volume degli atti di morte dell’anno 1896, stato civile di Genova.

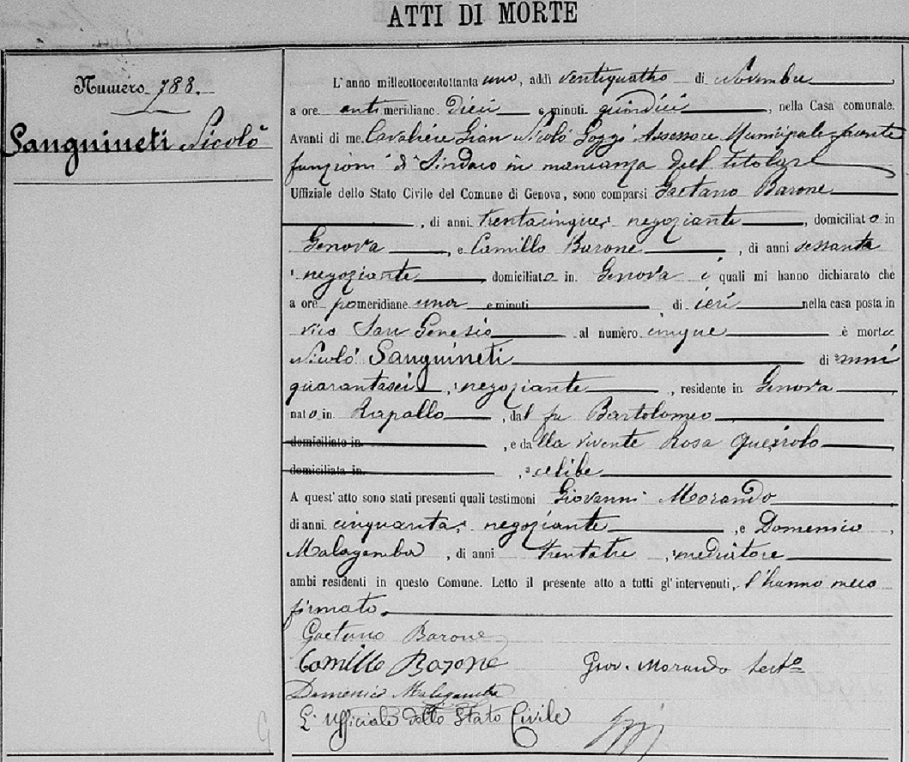

5) Nicolò Sanguineti, negoziante, residente a Genova, di anni 46, nato a Rapallo intorno al 1835, figlio di Bartolomeo e Rosa Queirolo, celibe, morto il 23 novembre del 1881 (fratello di Giovanni Battista Sanguineti). Atto n° 788, volume degli atti di morte dell’anno 1881, stato civile di Genova.

6) Giovanni Battista Sanguineti, negoziante, residente a Terranova, di anni 77, nato a San Michele di Pagana (frazione di Rapallo) il 18 dicembre 1841, celibe, morto a Terranova (Olbia) l’8 febbraio 1919. Atto n. 21 degli atti di morte dell’anno 1919, stato civile di Olbia.

UNA PALAZZINA LIBERTY A TEMPIO PAUSANIA RICORDA I RICCHISSIMI (E ORA NON PIÙ IGNOTI) MERCANTI LIGURI

Poco tempo dopo la morte del ricchissimo ultimogenito Giovanni Battista, l’oblio cadde quindi sulla famiglia Sanguineti. Di essi, prima di questo primo articolo/saggio (che si spera sia stimolo per successivi approfondimenti), non si è mai saputo nulla di preciso in Gallura, a Olbia come a Tempio. Solo qualche fugace cenno, quasi en passant, in qualche saggio d’insieme su Olbia.

Eppure, se a Olbia, la vera sede dei loro affari e del loro potere, da oltre un secolo i Sanguineti sono spariti di scena, a Tempio Pausania, la cittadina che fu storico capoluogo della Gallura, insignita da Carlo Alberto nel 1837 del titolo di «città», una palazzina liberty dei primi del Novecento, è bastata a conservarne pomposamente ad oggi il nome: un nome appunto, ma niente più, perché anche qui il loro è stato, ad oggi, nome di ignoti, come di fantasmi. Ed è perciò che l’Autore di questo saggio s’è deciso a consegnare alla propria illustre cittadina decadente anche questa ricostruzione storica: perché i fantasmi vengano scacciati, gli ignoti abbiano un volto vero e possano rivivere con informazioni attendibili, possibilmente documentate. A questo serve la storia, questo devono fare gli storici.

Viene da chiedersi COME MAI A TEMPIO PAUSANIA E NON A OLBIA – dove G.B. Sanguineti viveva e aveva il centro dei suoi affari e della sua ricchezza – QUESTA BELLA PALAZZINA. Qui non resta che procedere per supposizioni, però ancorate ai fatti sopra esposti e ai documenti.

Una possibile spiegazione è che Tempio molto meglio di Olbia poté sembrare il luogo giusto a G.B. Sanguineti per la sua edificazione e lasciare un segno e un ricordo ad imperitura memoria: quella Tempio dove Giovanni Battista Sanguineti era stato fin da ragazzo (e forse talvolta anche da bambino) era stata nel Seicento e Settecento la città dei nobili e, seppure molte famiglie “stemmate” tempiesi nell’Ottocento fossero andate perdendo la vecchia centralità nella nuova era ottocentesca della incalzante borghesia delle professioni ed economica, certo è che a lungo l’orgoglio e talvolta l’alterità dell’antico “status”, si tramandava in certe famiglie e circoli tempiesi. Insomma occorre aver presente la complessiva storia della Gallura tra Cinquecento e primi decenni del Novecento: quella storia di cui Tempio fu a lungo la città principe, con le sue élites intellettuali, della burocrazia statale e delle professioni alte, e anche col suo retaggio nobiliare in quegli anni ancora molto vivo e presente. Tempio era insomma il posto perfetto per consegnare il marchio dei Sanguineti, mercanti liguri in Gallura, ai posteri.

Inoltre Giovanni Battista Sanguineti non abitava a Tempio: quel palazzo lo abitò poco, era una dépendance lussuosa e uno scagno di potere per quando veniva a Tempio a sbrigare i suoi affari di persona: il palazzo fu costruito tra il 1901 e il 1906, proprio quando Sanguineti era sindaco di Olbia (lo sarà fino al 1906).

Proprio gli anni tra il 1900 e il 1914 sono a Tempio gli anni del veemento scontro tra anticlericali e clericali, tra socialisti e moderati, quelli del tentativo di Demartis di scalzare Giacomo Pala dallo scranno di deputato. Eppure le cronache dei giornali non vedono mai Giovanni Battista Sanguineti protagonista, e nemmeno interlocutore attivo e decisivo della vita sociale e politica del paese. Se avesse abitato il palazzo in modo sistematico sarebbe stato anche un po’ più tempiese, più presente e menzionato nelle pagine di storia di Tempio. Invece no. Non si fece tempiese, semmai si fece, o provò a farsi, olbiese.

IL BEL PALAZZO LIBERTY DI GIOVANNI BATTISTA SANGUINETI lo si può quindi presentare, semplicemente e correttamente, collegandolo a quanto ho sopra illustrato come il massimo emblema di una famiglia ligure che con capacità realizzò una enorme fortuna economica partecipando da protagonista alla vita economica e sociale e politica di Olbia e in generale allo sviluppo economico della Gallura.

Recentemente la presenza nell’interno del palazzo di un affresco raffigurante uno stemma nobiliare sotto il nome Sanguineti con apposta la data 1526 stava facendo pensare che la “nostra famiglia” Sanguineti fosse nobile. Erano nobili i Sanguineti? NO. I SANGUINETI NON ERANO NOBILI. E va detto sempre sulla scorta dei documenti. In NESSUN documento a stampa, libri, atti, documenti d’archivio, giornali, si dice mai che i Sanguineti fossero nobili. Si può credere che se lo fossero stati non avremmo trovato un simile riferimento? (Nell’atto di morte della moglie del fondatore la Ditta, Rosa Queirolo, lo scrivente genovese si dichiara «Marchese»: ci tenevano ancora a fine Ottocento i patrizi liguri che il “titolo” lo possedevano a esibirlo). Un don Giovanni Battista Sanguineti almeno una volta su «La Nuova Sardegna e «L’Unione Sarda»? E non ne sarebbe rimasta traccia nella memoria degli olbiesi? (Non si dimentichi – va ribadito – che Giovanni Battista Sanguineti fu sindaco di Olbia, dal 1900 al 1906). E si può credere che Enrico Baravelli, accorto e fine giornalista, che in Cronache della Vecchia Gallura racconta anche anedotti e retroscena della vita locale, con la sua capacità anche di fine umorista non avrebbe riportata anche questa informazione?

UNO STEMMA DA SOLO, affrescato per giunta solo all’interno, NON BASTA a fare nobile una famiglia, a fronte di tanti documenti e interpretazioni ben salde di segno proprio diverso. Quello stemma di un casato nobiliare Sanguineti collegato agli alberghi imperiali genovesi, potrebbe al più significare l’idea e una sorta di orgoglio identitario da parte del ricchissimo mercante e armatore ligure, di vantare/reclamare una sorta di ascendenza spirituale con quelle potenti e intraprendenti famiglie liguri del 1500 (la cui linea genealogica “i nostri” non potevano certo testimoniare con pergamene e altro); è sostanzialmente d’accordo la studiosa di storia dell’arte Anna Bianco di Tempio Pausania che scrive: «La famiglia non risulta negli elenchi dei nobili di Sardegna, ne’ lo stemma. Lo stemma presente nella casa (con elmo, torre e aquila) e’ mutuato dallo stemma di una famiglia ligure con lo stesso cognome, presente nelle raccolte nazionali. Credo che prosaicamente nella decorazione, come e’ avvenuto in molte famiglie ricche gia’ dal 1700, i pittori abbiano voluto “creare”, inventare per esse una storia importante, che passa anche per le immagini. So inoltre che i nobili che si trasferivano in Sardegna dovevano avere un riconoscimento del loro status prima dalla Corona di Spagna e in tempi successivi dai Savoia». E se così non fosse, allora è una millanteria scherzosa, oppure un semplice vezzo, un vanto da arrichito parvenus. Lo ribadisco: NO, I SANGUINETI NOBILI NON LO ERANO AFFATTO. E quindi il palazzo Sanguineti di Tempio in stile Liberty non è un palazzo nobiliare. (E chissà che nell’edificazione della bella palazzina col magnifico portone e gli affreschi all’interno, con tanto di stemma ad accreditare/far credere un’antica origine patrizia, non ci fosse – e condivide con me questo pensiero Gennaro Landriscina, valente cultore di storia locale e tempiese – anche una sorta diciamo di rivincita, se non addirittura di sberleffo, proprio verso Tempio e i discendenti del ceto nobiliare, che magari sostanzialmente avevano sempre snobbato, guardato un po’ dall’alto in basso, senza stabilirci mai veri rapporti di simpatia e sinergia, questa famiglia di intraprendenti mercanti liguri. (Questa di una silenziosa “rivalsa”, “schiaffo”, “sberleffo” di Sanguinetti ai tempiesi è ovviamente solo una supposizione, ma più verosimile – dentro un complessivo quadro storico e socio-antropologico – di tante altre che in questi ultime anni sono state proposte sui cosiddetti “social” sulla famiglia Sanguineti).

La presenza di una stella a cinque punte ha fatto poi pensare che i Sanguineti fossero massoni. NO, I SANGUINETI (che poi meglio sarebe dire alla fine solo Giovanni Battista Sanguineti) NON ERANO AFFATTO MASSONI. Valgano al riguardo alcune delle considerazioni fatte riguardo all’invenzione della discendenza nobiliare. Non esiste un solo supporto documentale che attesti questo. Eppure proprio quelli di fine Ottocento e primo Novecento in cui Giovanni Battista Sanguineti diventa un potente milionario sono gli anni della Massoneria, a Tempio come a Sassari, come a Roma. A Tempio sono gli anni dell’associazione Giordano Bruno fondata da Claudio Demartis, e del Congresso del Libero Pensiero svoltosi a Tempio nel settembre 1908, e G.B. Sanguineti non vi figura mai citato (invece talvolta fa capolino nei suoi dintorni Battista Tamponi: si tenga presente, come detto sopra, che egli a Olbia appoggiò il socialista Antonio Sotgiu). Ma soprattutto nessun Sanguineti figura negli elenchi della massoneria di Tempio e della Gallura. Come mai figura citato nei documenti come nobile, così mai viene citato in un solo articolo di giornale come massone. E poi un’altra considerazione: nobili e massoni insieme è un abbinamento che non funziona molto; è insolito imbattersi in massoni-nobili. ATTENZIONE QUINDI A NON DIRE CHE LA FAMIGLIA SANGUINETI FOSSE NOBILIARE E MASSONICA.

E A NON PRESENTARLA COME UNA FAMIGLIA TEMPIESE. A Tempio ci abitò per circa venti anni, e probabilmente non in maniera stabile, solo Bartolomeo Sanguineti per l’avviamento della Ditta; poi – quando necessario per le esigenze lavorative – Giovanni Battista, la cui vita – e voglio ancora ribadirlo – fu assai più legata alla città di Olbia, di cui fu sindaco e dove morì.

IL PALAZZO SANGUINETI DOPO LA SCOMPARSA DEL SUO FONDATORE

A Giovanni Battista Sanguineti succede a Tempio il mercante sugheriero Mario Cossu.

Tra gli anni Venti e Trenta (la data può essere in seguito accertata), il palazzo e l’attività sugheriera tempiese di Giovanni Battista Sanguineti vengono rilevati dal mercante Mario Cossu, padre del famoso partigiano Fausto Cossu (1914-2005) e del noto professore e poeta Giulio Cossu (1920-2007), curatore del libro Don Baignu (Gavino Pes), Tutti li canzoni, Della Torre 1981. A dircelo è ancora Sandro Ruju nel libro Il peso del sughero cit. (pp. 124-125), riportando la testimonianza raccolta dal secondo figlio (che abitava nel palazzo):

«Dal racconto di Giulio Cossu è emerso, ad esempio, che fu proprio in quella fase che il padre (il quale svolgeva da tempo un ruolo non secondario nel mercato del sughero grezzo, avendo raccolto, inizialmente insieme al fratello Giovanni Andrea, l’eredità della ditta Sanguinetti) riuscì a rafforzare le sue posizioni.

Cossu, che poteva disporre di una sua rete di fiduciari anche nel Nuorese e nell’Oristanese e che fino ad allora si era occupato quasi soltanto di raccogliere il sughero e venderlo dopo averlo trasformato in plance, ampliò e diversificò la propria attività. Così, oltre ad attivare un flusso commerciale stabile con alcune aziende portoghesi interessate al cosiddetto sughero-carta, divenne un punto di riferimento per numerosi artigiani dai quali acquistava il prodotto garantendone la vendita, grazie ai contatti diretti con alcune delle maggiori aziende di trasformazione (la tedesca Bender e l’italiana Lemoigne). Mercante-grossista più che vero industriale, Mario Cossu scelse infatti di tenere alle sue dipendenze dirette solo alcuni operai che servivano per la prima lavorazione e per le operazioni di classifica del sughero e di stabilire un rapporto privilegiato con molti artigiani tempiesi: gli assicurava la materia prima e gli garantiva l’acquisto dei quadretti con un sistema in qualche modo simile al cottimo, che poteva permettere all’operaio, lavorando a domicilio spesso con l’aiuto della famiglia, di guadagnare di più che lavorando a giornata (Nota 121, p. 143: «Secondo [Paolo] Casu, Mario Cossu ebbe un ruolo determinante nel dare un impulso al settore artigianale tempiese). Seppe cogliere inoltre l’opportunità derivante dalla guerra d’Abissinia: in quel periodo sorsero infatti in Toscana diverse aziende che preparavano i caschi per le truppe, che, sotto la cupola, avevano un rivestimento in sughero (Nota 122: «Durante la guerra di Abissinia venne da noi un commerciante fiorentino, un certo Maggi, che fece una grande ordinazione per i caschi di sughero: si trattava di un affare di milioni; mio padre ebbe dunque un grande vantaggio da quella guerra». Intervista a Giulio Cossu).

IL BELL’APPARTAMENTO AFFRESCATO AL PIANO SUPERIORE DEL PALAZZO VIENE DONATO AL COMUNE DI TEMPIO

Dopo la morte di Giulio Cossu (2007) il suo bell’appartamento affrescato al piano alto dell’edificio (si vedano sotto le immagini), fu donato nel 2009 dagli eredi Quargnenti (con i Cossu imparentati) al comune di Tempio perché diventasse “Casa della Cultura”, centro culturale dedicato allo svolgimento di manifestazioni connesse alla cultura. Invece niente di tutto ciò ad oggi è avvenuto.

A sollecitare il Comune al rispetto degli impegni presi vi furono, negli anni immediatamente seguenti, alcune forti sollecitazioni, anche polemiche, da parte dei donatori (avvocato Mario Quargnenti) e dello storico dell’arte Luigi Agus presidente dell’Istituto di Studi, Ricerche e Formazione intitolato a Giulio Cossu, che ebbero eco sulla stampa, in particolare «La Nuova Sardegna»: erano gli anni 2011-2013:

– Mario Quargnenti, uno degli eredi che la donarono al Comune, si lamenta. «La casa di Giulio Cossu non è utilizzata per la cultura come prevedeva l’accordo, 07 luglio 2011: https://www.lanuovasardegna.it/regione/2011/07/07/news/la-casa-di-giulio-cossu-non-e-utilizzata-per-la-cultura-come-prevedeva-l-accordo-1.3483587

– Luigi Agus (Accademia di Belle Arti) accusa il Comune: silenzio e disinteresse. L’erede Mario Quargnenti: era stata donata per diventare un luogo di cultura, 25 novembre 2012: https://www.lanuovasardegna.it/olbia/cronaca/2012/11/25/news/la-casa-di-giulio-cossu-nel-totale-abbandono-1.6092957

Si permise la visita all’abitazione il 31 ottobre 2013 in occasione della manifestazione Trakking urbano, e fu la prima e l’ultima fino ad oggi; seguirono infatti polemiche per lo stato di abbandono in cui versava:

– La proposta, piena di amarezza, di Mario Quargnenti: «Doneremo l’immobile a chi può davvero valorizzarlo», 16 novembre 2013: https://www.lanuovasardegna.it/olbia/cronaca/2013/11/16/news/la-famiglia-delusa-il-comune-restituisca-la-casa-di-giulio-cossu-1.812648

– Il sindaco respinge l’invito della famiglia e punta al dialogo: impegni confermati, eseguiremo tutte le opere necessarie, 19 novembre 2013: https://www.lanuovasardegna.it/olbia/cronaca/2013/11/19/news/frediani-agli-eredi-casa-cossu-e-nostra-non-la-restituiremo-1.8144179

Poi sull’argomento è calata una spessa coltre di silenzio.

Fino alla nuova – PROVVISORIA – riapertura al pubblico per meritoria iniziativa del FAI, sezione di Tempio Pausania (responsabile Vanni Bionda), in occasione delle Giornate del FAI 22-23 marzo 2025.

AVVISO AI TURISTI. Il palazzo E’ CHIUSO AL PUBBLICO.

BREVE DESCRIZIONE STORICO-ARTISTICA DEL PALAZZO SANGUINETI

Riportiamo le seguenti informazioni dalla pagina del sito Fai (peraltro da “ripulire” di alcune inesattezze ora accertate: primo, i Sanguineti non erano due fratelli ma quattro, e tra essi non risulta alcun Gerolamo; secondo, lo stemma non rappresenta la Ditta o questa Famiglia, ma altro casato, per giunta nobiliare, Sanguineti):

«La facciata del Palazzo Sanguineti è suddivisa in tre livelli, con un attico sovrastante. Al piano terra, la struttura è caratterizzata da un bugnato in granito liscio, con tre entrate. Il portone centrale, contornato da due paraste con strombatura, è ad arco, mentre le aperture laterali, anch’esse bugnate, sono rettangolari e prive di paraste. Il primo piano, il più alto dell’edificio, riprende la disposizione delle tre aperture, con il balcone centrale e le finestre inginocchiate ai lati. Il portone d’ingresso, realizzato dai fratelli Clemente, è decorato con simboli marittimi, come àncore e stelle, richiamando Genova, mentre lo stelo avvolto da serpenti e sormontato da un elmetto alato simboleggia l’alchimia e la scienza. Le magnifiche volte del palazzo furono affrescate dal pittore milanese Antonio Dovera».

I fratelli Clemente erano da decenni i più importanti ebanisti e artisti del mobile di Sassari, autori di varie opere per palazzi privati e pubblici come quello della Provincia di Sassari. Non realizzarono solo il portone di ingresso, ma anche il pregiato mobile sotto nelle foto.

Il pittore Antonio Dovera era autore di numerosi affreschi per palazzi privati e per la parrocchiale di Calangianus Santa Giusta.

La costruzione del palazzo ebbe la partecipazione dei migliori scalpellini e artigiani locali come lo scultore Villa e il giovane Giovanni Maria Balata.