Garibaldi e Caprera

di Candido Augusto Vecchi →

Napoli, Spamperia e Cartiere del Fibreno →

1862

Pubblichiamo un estratto di pagine scelte

INDICE

[apposto da Gallura Tour – cliccare sui titoli]

1. Caprera e la casa di Garibaldi

4. Continuando l’esplorazione di Caprera

Caprera e la casa di Garibaldi

Caprera è un luogo pieno di emozioni. Quando dall’isola della Maddalena, pel canale della Moneta, si arriva sulla scogliera che fa gomito e difende il così detto porto militare, il cuore del nuovo arrivato prova un turbamento, un certo non so che di strano, che non vale a descriversi. Gli è che si è posto il piede sur un suolo fatto luminoso dalla virtù; per cui l’anima si sente in pari tempo intenerita, carezzata, commossa.

Fin dal punto lontano ove il piroscafo postale vi lascia, voi avete notato tra grossi macigni granitici una bianca casuccia, la quale è più amata di molti esseri composti di carne, e di sangue. Avvegnachè colà dentro alberghi una esistenza singolare, direi quasi sopranaturale. È il covo del leone d’Italia. È il ritiro dell’amico migliore che nomini la umanità. È il fonte da cui sgorgano i sentimenti più nobili, più generosi, più santi. È l’oasis di pace di Giuseppe GARIBALDI!

La mattina del dì 24 gennaio 1861, alle 10 io saliva dalla spiaggia per l’erta sur una strada resa tale dalle ruote di un carro e dai passi dell’uomo. A sinistra si eleva una chiusa di pietre non cementate, alta di un metro, la quale salva dal dente spensierato degli asini e delle capre selvatiche, delle vacche e dei cavalli liberi, i campi coltivati e gli orti inerenti.

Teresita mi aveva riconosciuto dall’alto, ne aveva avvertito il padre, ed ambedue, circondati dai cani, mi venivano incontro. All’una strinsi la mano, e l’altro abbracciai con quello affetto, di cui ambedue siamo capaci. Ci ricambiammo le novelle e seguimmo il cammino.

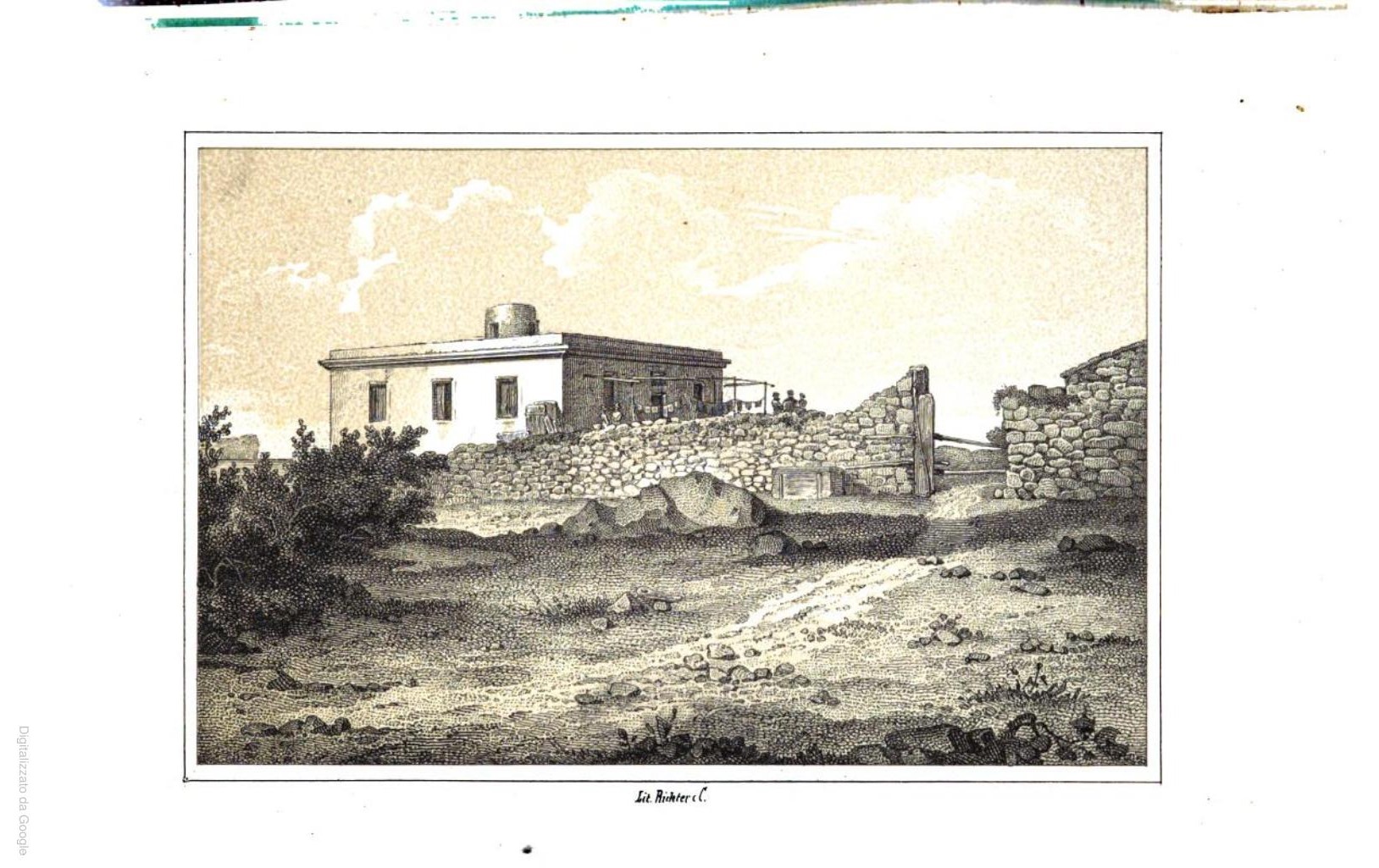

La casa bianca siede sur un pianoro, ricinto da grosse rocce da un lato, da muri a secco dall’altro, e chiuso da un rastello mobile di aste rotonde orizzontali, che si ritirano per far uscire i cavalli alla libera pastura.

Nel giungere colassù, le nostre voci, e il festoso abbaiare dei cani diedero una specie di animazione al luogo deserto. Le finestre della casa si aprirono l’una dopo l’altra come gli occhi di una persona ridesta. E riabbracciai la buona signora Deiderj la seconda madre della Teresita; e Giuseppe Deiderj, il marito suo; e Carpeneti, il Segretario del Generale; e l’ottimo Giovanni Fruscianti, lo amico sincero di lui; e strinsi la mano del Galleano, lo entusiasta soldato, ora addetto alla cucina; e pur vennemi incontro il Buttini il castaldo del luogo.

La casa ha un marciapiede tutto allo intorno. Al di là di esso, sulla facciata sono in terra alcuni pali, che formano pergola nella state. Si entra per un vestibolo, che a sinistra dà adito alla stanza ove dormono la Deiderj e la Teresita; a diritta, alla camera abitata dal Generale; in fondo, ad una scala che mena sul tetto-terrazzo, e ad un breve corridoio oscuro, che guida sulla diritta ad uno stanzino da letto ed alla cucina. Quivi a diritta è il tinello ed a manca una dispensa pei viveri, d’onde si entra in segreteria, che è camera da dormire ed arsenale in una volta.

Nell’agosto, quando la prima volta visitai quella casa, vi trovai una sola sedia dalla spalliera assente. Ora ve n’ha delle nuove di acero, donate dagli ufficiali e marinai del Washington coi loro nomi scritti sopra, ed altre di noce provviste dal Deiderj.

La stanza dello eroe al presente è meglio guarnita. Vi è un modesto lettuccio di ferro, con cortine di mussolo, sostenuto da un cielo di canne. Vi è uno scrittoio di noce, e un canterano con sopra una specchiera, che tura una finestra a tramontana, ormai chiusa. Presso il letto è uno sgabello di abete con sopra libri e lettere. Una corda fissa sul muro attraversa la stanza, e su di essa pendono a cavalcioni camice rosse, mutande di lana, calze e calzoni, che si asciugano pei frequenti ricambi che ne fa il Generale, quando passa da un lavoro ad un altro. Nel mezzo della parete in fondo è il camino, costantemente acceso per dissipare le umidità del luogo. Imperocchè, sotto il pavimento è la cisterna dell’acqua, che cola dalle gronde quando piove; ei mattoni del pavimento ne son sempre fradici e nitrosi. Ai due lati sono biblioteche con libri di marina, di storia e di arte militare. Ma libri e fascicoli a ver dire sono da per tutto quasi supellettile dei mobili. I fasci dei giornali multilingui vengono ritirati appena il Generale gli ha letti. Sopra il camino è il ritratto ad olio di Rosita, una bambina morta in Montevideo. Sopra il letto è chiusa in una cornice di ebano la treccia di Annita – la donna gagliarda che non è più –. E sotto al quadro, il ritratto di C. Augusto Vecchj tra quelli di due ufficiali, morti l’uno in Milazzo, l’altro sul Volturno. Sopra lo scrittoio pendono dalla parete la spada illustre dello eroe, il suo revenque – specie di frusta brasiliana – e la spada del valoroso Latour d’Auvergne, primo granatiere di Francia, che è sempre vivo nei ruoli, quantunque morto sul campo dell’onore. I parenti del prode soldato hanno testè fatto depositario il Generale di siffatto titolo di gloria come al solo uomo che ne fosse degno. […]

In giro per Caprera

Io non aveva ancora visitato che la spiaggia e qualche punto dell’Isola, dall’accetta disboscato, dallo aratro e dalla zappa ridotto a coltura. Poichè eranvi molti giorni dinanzi a me, deliberai di perlustrarne la parte selvaggia e montuosa e abbracciarne dall’alto il vasto panorama. Chiestone il permesso al Generale, lo indomani partii di buon’ora, avendo a guida il Carpeneti, pratico dei luoghi.

Allo escir dal piazzale, salimmo per un viottolo tra i lentischi e gli ulivi silvestri, costeggiando massi di granito dalle forme più strane, sopraposti, franti e confusi ne’tempi primordiali dalle agitazioni convulse del globo. Fummo bentosto sur un prato dolce ed unito, seminato qua, e là di cespugli di eriche e di gruppi di asfodeli già in fiore.

Nelle parti umide, ove l’acqua scorreva fra il verde senza mormorio, “vedevansi a metà fuori del terreno grosse cipolle di scilla delle larghissime foglie.

In un canto erano i cavalli di guerra del Generale, Marsala giumenta offertagli da un abitante di quel paese della Sicilia appena sbarcò; Said, dono del pascià di Egitto; Borbone, un morello castrato che Menotti prese in Reggio ad un lanciere facendonelo discendere con mal piglio. Erano allora occupati a discacciare dal prato alcuni asini selvatichi, progenie di taluni, ai quali, per ischerzo, e piacenteria, furono imposti nomi di personaggi viventi, e altolocati, certo dei non meglio affetti alla causa Italiana; e quei primi ridicoli progenitori hanno or creato una dinastia dignitosa e indipendente, affatto inchinevole al lavoro. Quantunque di piccola statura, tiravano calci a difesa, tentavano di mordere e soffiavano ringhiando. Ma posti in ritirata dalla forza, che supera sempre la ragion del diritto, profittando della propria agilità, ripararono sui circostanti massi di granito, labirinti colossali ove potevano celarsi senza tema di esservi raggiunti.

Le scorie delle rocce, distaccate e triturate dai secoli, commiste al terriccio dei boschi e ai depositi degli animali vaganti, hanno formato ai loro piedi giganteschi oasis di verdura che alimenterebbero una più alta vegetazione, se il vento – che è il tiranno dell’isola – non fosse presso che tutto l’anno occupato a tagliare le cime tenere dei ginepri, dei pini, dei lucci e dei corbezzoli colla bacchetta di Tarquinio il superbo.

Un muro a secco detto tanca, a difesa allo intorno di un vigneto, e di una cavolaîa, mi annunciò la vicinanza di un coltivatore. Di fatto ho dietro un cespo ecco sorgere un abituro, composto di sassi e di fango, la prima casa eretta nell’isola di Caprera, cencinquanta anni indietro, da un bandito corso di Porto-Vecchio.

Battista Ferraiuolo

Una giovane ch’era seduta sull’uscio, rientrò sollecitamente; ed un cane, dalle orecchie dritte e dal muso allungato, escì dalla capanna, abbaiando. Una vecchia gittò lo sguardo scrutatore sopra di noi, riconobbe Carpeneti e acquetò il cerbero con un gesto. Entrammo. Il padrone, un tal Battista Ferraiuolo, era a letto da più mesi per dura malattia. La rustica dimora aveva una sola finestra chiusa da uno sportello di legno e servente di armadio.

La scarsa luce veniva di fuori e dal focolare, ove scoppiettavano legni resinosi che ardevano. Al di sopra erano due lunghi archibugi da caccia, sormontati dal cranio ramoso Shutly di un cervo. Ai lati pendevano dalla parete una carta geografica e un ritratto del mio Generale. Ai due angoli estremi vedevansi un letto rifatto e pulito e un molino da volgersi a mano. II pavimento era di terra battuta ed umida.

Notai sur una tavola, male in gambe, un libro di preci, che forse tre generazioni avevano logorato nei margini, la Gerusalemme liberata del Tasso ed un volume di Metastasio. Ci furono offerti grossolani sgabelli, frutto della industria del proprietario, composti di steli filamentosi di un erba detta ferola – la quale attossica il bestiame, mangiata in un tal mese dell’anno – sopraposti in quadrato, solidi, e leggieri in un tempo.

Il malato aveva la barba grigia, la faccia emaciata, magre le membra, lo sguardo sicuro, la parola misurata, ed austera. Richiese del Generale come di un amico. Parlò del suo male come uomo stanco. Forse la solitudine e l’obbligo continovo di conversare con sè medesimo inspiravano in lui quella fredda insensibilità. Ragionò d’Italia con senno e citò due versi in suo onore.

Saputo chi io fossi, mi disse, «-Voi sedete sur una panca ove riposò Vittorio di Sardegna quando, anni fà, venne qui a caccia dopo il pericolo che gli fè correre Persano, urtando la nave in uno scoglio a fior d’acqua. Allora, la mia sola famiglia abitava nell’isola. Ora il Generale la onora col suo gran nome e molti vengono a visitarla».

Ci congedammo e partimmo. Carpeneti mi disse che quell’uomo era mantenuto dal Generale nella sua lunga malattia. Abile coltivatore, a lui diede le norme pei primi lavori che imprese. Era possessore della parte montuosa dell’isola che ora era costretto a far lavorare a salario. Una sua figliuola l’avea maritata in quei di nella Maddalena. L’altra che era fuggita al nostro aspetto, mi parve vogliosa di legittimo nodo per uscir da quella solitaria sua culla e saggiare le gioie di un focolare pieno di amore. Pianse, allorchè il padre mentovò la sorella assente.

Continuando l’esplorazione di Caprera

Cento passi più in su, ci trovammo in una specie di anfiteatro, formato da costruzioni bizzare di quarzo, tra le cui crepacce, a ridosso del vento, vegetavano lussureggianti alcune piante cespugliose dallo aroma penetrante.

Al nostro inerpicarci, alcune capre salvatiche che pascolavano sui fianchi di un controforte del monte, fuggirono come il vento e due sole rimasero in vedetta sur un masso prismatico. Fermatici ad esaminarle, Carpeneti m’indicò più in su una roccia isolata lunga e sottile, dalla figura umana, detta di Santo Stefano, eremita cristiano e primo abitatore di Caprera, secondo la leggenda dei circostanti isolani. Or sopra la miracolosa sua statua posava un’aquila che col suo impassibile sguardo saettava forse la preda nelle sottostanti rocce.

Giunti sulla piattaforma, godemmo del panorama dell’isola nel suo versante meridionale. A diritta la linea azzurra delle montagne della Corsica. In faccia la Maddalena e l’arcipelago dei suoi scogli nel canale della Moneta. È i due isolotti dei conigli di contro il porto militare. Ed i meandri dentellati, capricciosi, irti dell’isola, coi suoi golfi, colle sue baîe, coi suoi istmi, coi suoi promontori, che le danno l’apparenza di un polipo mostruoso e gigante, il quale galleggi sul mare nella periferia di quindici miglia allo incirca. Il versante boreale non ha che la linea azzurra marina per orizzonte. I suoi scoscendimenti sono abrupti, improvvisi, inculti, impraticabili.

Di lassù scorgemmo presso i tre laghi il nuovo terrigeno reso a coltura dal Generale dopo il suo ritorno da Napoli; e l’altro chiuso a diritta, già pieno di sassi, or seminato e piantato di vigne allo intorno; e le lunghe linee di tanghe che dalla spiaggia salgono al monte a guisa di rete, per impedire al bestiame la ruina delle agronomiche speranze; e la umile casa, ritiro angusto del più grande uomo di tutt’i secoli.

Di là ci avviammo verso una valle, sormontata da una muraglia di granito, tagliata a picco. La gramigna rigogliosa, che riveste quel suolo riparato e fresco, si accumula in strati profondi, sui quali ciascuna primavera fa rifiorire un erba novella. E’ il vero santuario della vita pastorale. Le vacche e gli asini fuggirono al primo vederci senza però allontanarsi di molto. Tordi e pernici ci svolazzavano sul Capo. Più oltre, sormontando le rocce, un’altra vallata che il canto del passero solitario armonizzava. A diritta nudi scogli; a sinistra il monte de’ Turchi con olivi, elci e ginepri di alto fusto. D’ambe le parti, capaci grotte scavate nel granito – ricovero della fauna locale in tempo di pioggia e di forte vento; circhi irregolari; ponti tra l’uno, e l’altro macigno; fantastici mausolei che hanno il carattere particolare di una melanconia pensierosa. La presenza di qualche vacca che ruminava sopra un masso, o il rumore monotono della masticazione degli asini, nulla toglieva al silenzio solenne del quadro.

Piovisculava. Poco stante era un padiglione di granito formato da rocce sopraposte e coronato dal verde di un ginestro nano. Vi riparammo; due sassi ci servirono di sedile e accendemmo il sigaro. Un ruscelletto con lieve mormorio facevasi strada tra i ciottoli e andava a perdersi di contro a noi sotto le frondi spesse dei cespugli. Gli è ben difficile immaginare lo incanto che circonda quei luoghi ove l’uomo non ha messo nè porrà mai la sua stanza, ove regna la pace profonda ed un silenzio di rado interrotto.

Ho percorso alle falde del Monte-Bianco solitudini paurose, da cui la natura allontana il lavoro dell’uomo; ma pur ne’ suoi orrori essa spiega e sviluppa una grandiosità che l’anima vi rapisce, passionandola. Sui culmini della isola la solitudine non era meno profonda; pure diverse le sensazioni che m’inspirava. Erano una tranquilla ammirazione, una dolce melanconia, un mal certo disgusto della vita della città, una specie d’istinto placido, delizioso che vi fa pensare a voce alta» Come qui passerei lietamente i miei giorni! ― Toltici di là, ci mettemmo in una via che le acque ruinose avevano aperto tra le rocce. Tratto tratto dovemmo saltar di piè pari sulla sabbia molle di quarzo che le acque sotto avevano deposto. Talvolta scivolammo sul dorso di un albero che, abbarrando la frana, ci fece ufficio di scala. Alla fine ci trovammo allo aperto sopra la punta Galera e cominciammo a discendere verso le colline e di là sugli scoscendimenti coltivati.

In breve toccammo la soglia della casa. Era ora del desinare. Cotesta è Caprera nella sua parte montuosa e selvaggia. […]

Mr Collins e la signora Deiderj sua vedova

Al ritorno trovammo nella camera-salotto della Signora Deiderj una visitatrice in su i cinquant’anni. Era la vedova del Collins, un inglese morto due anni fa e fissatosi da meglio di venti anni sugli scogli che soprastano al canale della Moneta, ove fabbricò una casa, e vi piantò vigneti e giardino.

Di lui dirò, per quel che mi narrano, che somigliava di molto ai suoi eccentrici connazionali, dai modi bislacchi, dalla breve parola, dalle consuetudini ritirate e melanconiche. Quando il Generale comperò dal Susini, dal Comune e dai particolari il terreno e i massi granitici che or possiede in Caprera, lo inglese si fece anche esso acquirente di altro territorio per coltivarvi bestiame e vi costruì in fondo una capanna, ove più tardi morì. I due vicini si vedevano quando s’incontravano. Sul piede di amicizia non furono mai, avvegnachè, l’uno mirasse in alto e l’altro al basso; l’uno bevesse acqua e l’altro adorasse quel buono che Noè insegnò a spremere e a ber fermentato. In due sole cose le due anime procedevano di accordo; ambedue amavano religiosamente la donna che Iddio aveva loro dato a compagna e la solitudine ove umile s’innalzava la loro dimora.

Un giorno le vacche del Generale, ignare della umana teoria del mio e del tuo, andarono a pascersi delle erbe sui possessi del Collins. Questi ne le fece scacciare e ne avvertì il loro proprietario, il quale promise di far buona guardia quind’innanzi a’loro passi vagabondi; però lo avvisava come i suoi maiali usassero troppo di frequente di grufolare sul proprio campo ov’erano patate mature, linee di cavoli.

Il Collins rispose parole negative ed altere. Ma non corsero molti giorni; e quei bruti, che le plebi superstiziose di Napoli e di Sicilia danno amici e clienti ad un santo dei cattolici altari, tornarono a gozzoviglia nel terreno mal chiuso del Generale. Menotti, che passava per là cacciando, trasse sur uno di quei comunisti, infugò gli altri e, alla barba dell’inglese irritato, portò a casa qual rappresaglia il morto predone. Il Collins inalberò; e, corso nell’isola della Maddalena, voleva darne querela presso il Giudice.

Un altro inglese il Capitano Robert, – di cui parlerò quando occorra – il dissuase dal piatire per cagione sì frivola, offerendosi paciere. Tra gentiluomini, l’offeso chiede riparo al torto patito. Conosco bene io il Garibaldi. Egli non si rifiuterà a concedervi la soddisfazione che il vostro animo irritato saprà pensare. Dal pugnale alla spada, dal moschetto al cannone, scegliete». La nomenclatura di quelle armi fu grande lenitivo alla collera. Il Collins pregò l’amico di augurare una buona digestione al Generale, e a Menotti, e non parlò più del danno sofferto. Ei morì di un colpo di sole, che accese i copiosi gass viniferi, che dallo stomaco erano saliti al suo cervello. La vedova ne fece trasportare il cadavere, oltre il canale della Moneta, in una grotta di sasso ove i coniugi dimorarono per un anno, finchè i muratori loro costruirono la casa, che or biancheggia graziosamente tra i rosei oleandri ed i pini. Lo ingresso or n’è chiuso, e sopra è un casotto circolare da sentinella a comodo dei colombi selvaggi che vogliano nidificarvi, così il simbolo del ricambiato amore che altri effigia ed indora sui letti, colà tuba, e sorvola, e si perpetua a conforto di colei, che sopravive allo amico prescelto dal suo povero cuore.

Il Generale cedette a desco il suo posto alla Collins. Deiderj parlò della passeggiata che avevamo fatto. Io dissi dei luoghi pieni di mistero e di pace ove avrei desiderato vivere e morire. Le mie parole forse colorivano i sentimenti che aveva dianzi provato, perchè i commensali sorrisero, chiamandomi poeta; e il Generale aggiunse: «Quando a voi piaccia, ove meglio vi garbi vi do facoltà di costruirvi liberamente casa e giardino. Ma ciò non serva ad altri di esempio. Vecchj è un antico compagno e lo conosco. Altri non voglio. Caprera è il mio gradito ritiro. Sarei costretto a rifugiarmi più lontano, se la folla venisse. Ma il mio amico ama le donne e le comodità della vita, e dubito forte ch’ei divenga abitatore di solitudini». […]

Il sardo Giorgio Sanna

Il sole era già alto sull’orizzonte; e molti lavori eransi succeduti a quello di scriver lettere che allor mi occupava, quando il Generale entrò in Segreteria e disse a Carpineti ed a me; – «Venite a conoscere i miei amici!» Nel tinello erano due, l’un vecchio e l’altro giovine, Sardi pel vestiario, per la voce, per la fisonomia.

Giorgio Sanna, dalle gote pallide e scarne com’uomo roso dalla febbre, dallo sguardo vivacissimo ed agitato, dalla barba rabbuffata, lunga e bianca, è un uomo robusto in sui 70 anni. Suo figlio ha una dolce fisonomia, facente contrasto alla cartocciera, al coltello e al moschetto che avea per le mani. Mangiavano e il Generale gli serviva.

Erano abitatori di un villaggio sulle montagne al di là del Torace; ed il vecchio era venuto per pregare l’amico di voler essere padrino per procura del figliuolo ch’era per nascergli. Notai ch’egli aveva il medio mancante nella mano sinistra. Risposemi averlo perduto in una vendetta. Allorchè chiesi al figliuolo se la guerra ancor continuava. È durata per 37 anni e poi è finita» — « Avete fatto le paci ? «Le fece Iddio, il moschetto e la giustizia. «Tutti morti?» «Tutti morti!!» –

E coteste parole le diceva con una placidezza grande. Gli è che tal gente nasce e vive sotto un cielo dal fosco e triste ardore, il quale soffia nell’anima gli empiti passionati e le eroiche rassegnazioni. Il loro sole per quello che me ne dicea il Generale – come quello africano, infiamma e fa pensierosi. I loro alberi, che traversano le varie stagioni senza perder le foglie, sono pari alle creature umane che sotto riparano, insensibili al dolore e alla gaiezza. Nelle gole di quelle montagne, su pei viottoli sono croci rustiche, ― od icone, e dietro le macchie si celano canne di moschetto.

Era un pittore in Caprera – il Zuccoli, di Milano – venuto colà per dipingere il ritratto del Generale. Questi lo fece chiamare; presentò anche a lui i suoi amici e lo pregò di ritrarre colla matita le loro fisonomie nel suo albo, ove eran pure le nostre, -«Così potrete mostrare ai vostri amici l’immagine dei miei!» […]

La Maddalena

Menotti, Basso e Stagneti sono tornati dall’isola della Maddalena. Quando vi giunsero, videro i sardi accorsi per divertirsi, trascinare a braccia una vecchia barca su per la via del porto e su per la piazza, a fine di arderla la sera. Chè, l’uomo gode sempre quando può distruggere. Allora anche i peggio poltroni gli vedi energici ed operosi. Per adunare collettivamente i loro sforzi, quei pastori gridavano, «Viva Garibaldi! Ohe! Viva Vittorio Emmanuele! Ohe! Viva l’Italia! Ohe!».

Quindi i balli. Gl’isolani della Gallura – come tutti delle varie provincie della Sardegna – hanno un ballo loro proprio che addimandasi il duro-duro, il quale si fa così. Ogni uomo sceglie la donna di sua simpatia, la prende per mano ed ognuno, così allacciato, forma gran cerchio. Alcuna volta la musica è composta di un tamburello e di due flauti detti truelli, di canna, uno lungo, l’altro più sottile e breve, che il musicista suona dandovi il fiato contemporaneamente e accordando l’armonia strana e monotona col salto tremolante dei danzatori. I quali cantano anch’essi ed improvvisano versi di amore, diretti alla loro vicina che accoglie la dichiarazione come chi dentro la desideri e sen compiaccia, e fuori, nulla palesi di ciò che sente. Da siffatte ridde nascono amori, e gelose smanie, e talvolta vendette crudeli; più spesso matrimoni.

I miei amici — Menotti specialmente danzarono il duro-duro nei due giorni in cui i devoti onorarono con cantici latini, con fuochi di barca e con ubriacature solenni il nome della donna di Maddalo, cui fu perdonato perchè aveva amato di molto.

Anch’io in dì festivo sono andato alla Maddalena. Era stato invitato a desinare dal buon vecchio, il capitano Roberts di cui ho parlato in altre carte. Andava pure ad accompagnarvi Casimiro Basso –fratello del nostro amico e compagno Giovanni – Ed alcuni altri venuti a complire il Generale nell’isola.

Il villaggio è pittorescamente situato alle falde di una eminenza rocciosa, e circonda una piccola baia che serve di porto. Le case sono attelate lungo due strade parallele intersecate da straduzze, che s’inerpicano su per gli scogli.

Nel verno ci piove spesso, o si è fustigato dal vento. Nella state sulle circostanti eminenze, calcinate da un sole ardente si veggono cespugli di mirto e di lentisco e cacti pungenti, dai fichi granellosi come in Sicilia. Nessun luogo io credo sia più ostile alla vita di questo – vita di uomini –vita di piante. Ma la industria ha provveduto. E i nati colà seminano grano dove possono, piantano ceppi di vigna, dove possono, e prendono impieghi dal governo, particolarmente nel servizio della regia marineria.

Chiunque nasce colà sa sin dalla infanzia il proprio destino. Glie lo susurra all’orecchio la madre. Glie lo impongono il padre e la dura necessità. Laonde, nei dì festivi incontransi i vecchi pensionati, i bambini vestiti con certa eleganza, e torme di giovani vezzosi, dall’occhio che esprime i loro tardati desiderii, e dai lineamenti bellissimi. Ho detto tardati, perchè alla fine si compiono. I giovani loro conterranei sentono pietà di quelle derelitte; le quali oltre ad esser belle, sono anche oneste. E dal continente ove si trovano, mandano carte di amore e promesse di nozze; ed un bel giorno, avuto il brevetto di capitano, o di commessario, in un eccesso di coraggio civile, prendono lo energico partito di menar moglie.

Le case di cotesti pensionati governativi sono piccine, ma nette ed industriosamente arredate come le stanzucce delle navi, ov’essi vennero educati. La presenza del Generale in Caprera è stata la seconda provvidenza del paese. Avvegnachè siavi sorta una locanda che ha sguardi bellissimi per insegna e conti esagerati nelle sue note, e sianvi al presente parecchi mercanti di derrate per fornirsi i bastimenti regi che quivi vennero di stazione e le golette dei curiosi ed entusiasti visitatori inglesi, che sovente pur vengono. […]