NOTE. Claude Schmitt, né le 30/03/1939 à Fontenay-aux-Roses (Hauts-de-Seine), est décédé le 12/01/2023 à Cambo-les-Bains (Pyrénées-Atlantiques).

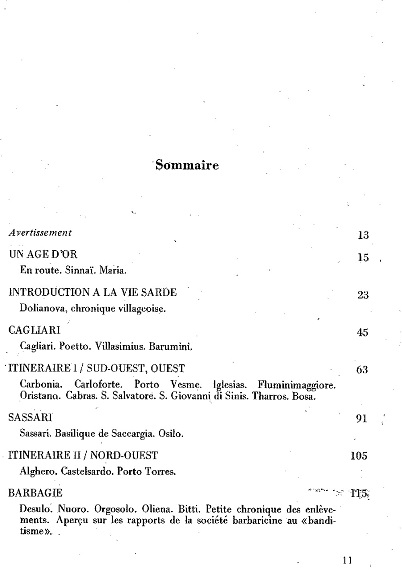

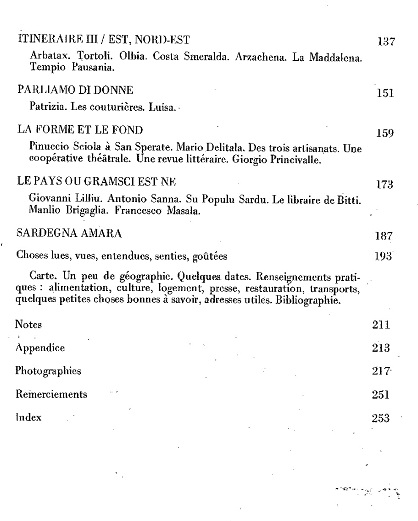

Son voyage en Sardaigne et son lien profond avec cette terre, en particulier avec Manlio Brigaglia, trouvent un témoignage intéressant dans un de ses écrits, qui est à la fois un récit de conférence et une sorte d’autobiographie. Ce texte a été présenté lors d’un important colloque organisé en trois sessions (La Ciotat, Marsiglia, 19 maggio 2019; Rivoli (Torino), 28 settembre 2019; Pavia, 26 ottobre 2019) par la FASI – Fédération des Associations Sardes en Italie, intitulé:

« RÉTROSPECTIVE DES AUTEURS SARDAIGNAIS AYANT ÉCRIT SUR LA FRANCE ET DES AUTEURS FRANÇAIS AYANT ÉCRIT SUR LA SARDAIGNE ».

Les actes de ce colloque, édités par son secrétaire de longue date Paolo Pulina, lui aussi récemment disparu (26/07/2024), sont intégralement consultables ICI →

L’intervention/témoignage de Claude Schmitt – une sorte d’autobiographie – se trouve aux pages 103-120.

Là, comme une banlieue, ça mène une tranquille vie de village, pour son compte, sans trop s’occuper de la grande ville bouffeuse d’hommes. Il y a même une petite place, des bancs, mais l’heure n’est pas au repos. Les gens se pressent, boulot d’abord. Moi je vais en sens inverse, au propre et au figuré. Je suis le seul. Au-delà des faubourgs une hésitation. Demander son chemin. La carte c’est bien, mais c’est par trop muet. Je vais vous dire. Montherlant prétendait qu’un voyageur solitaire est un diable. C’est en tout cas un silencieux. Alors des fois il s’arrête dans un café simplement pour demander (quelque chose), pour entendre une autre voix que la sienne, si d’aventure il lui prend fantaisie de chanter. On chante pour diverses raisons, j’en vois deux principales: le cœur cogne plus vite les tempes battent plus fort il faut que tout ce sang gicle au-dehors; mais aussi, au bout d’un moment de marche solitaire, le poids du ciel immobile sur ta tête, il te faut chanter. J’en vois une troisième, comment dire? La peur? Une peur immédiate, douche intérieure instantanée, stoppée aussi vite. Une peur sans raison, car il n’y a personne en vue. C’est justement ça la raison : il n’y a personne en vue.

Je me revois comme si j’y étais. Je marche. Dans le soleil. Dans la chaleur du soleil. Depuis la plante de mes pieds jusqu’à la tonsure de mon crâne je suis chaleur. Qui marche. La route goudronnée devant moi est un fil tendu vers ma destination, mon Ariane. J’ai choisi d’aller à Sinnaï, première étape sur un chemin bien long, et que je ne ferai pas. Ma première intention avait été de joindre Cagliari à, disons, Nuoro, à pied : deux cents kilomètres. Mais la carte n’est pas le territoire. Déjà, sur celle-là, tracé bien tortueux, entortillé; sur celui-ci, en plus, le relief. Bref, le hasard fit bien les choses, on le verra. Il n’y a rien à regretter. Au contraire.

Sur la route de nombreux camions, des petites voitures me dépassent. Les passagers, curieux, me regardent. Aucun ne s’arrête. Ce serait peine perdue d’ailleurs, je veux marcher. Autour de moi, la plaine à peine vallonnée du Campidano, horizon court vers de petites collines pelées, champs de blé piquetés de fleurs, coquelicots, pâquerettes et volubilis. Les figuiers de Barbarie forment des frontières naturelles entre les propriétés. Est-ce la désolation? Non, seulement un repos de la terre. Il est midi, peut-être. Pas une âme, pas un oiseau. Seules les vibrations imprimées au sol par les pneus lourds des véhicules répercutent un mouvement il est vrai tout intérieur: c’est en moi que je le sens. Cela, aussi, passe.

Je traverse Selargius, petit bourg presque désert; un gamin est assis sur un seuil, une vieille femme va disparaître dans sa porte: je vérifie mon chemin auprès d’elle, je suis dans la bonne direction, j’ai prononcé quelques mots, j’ai écouté, dans sa réponse, sa voix. Une fille en jeans traverse un instant le champ de mon regard. Elles sont toutes en jeans, comment ne pas s’attarder, un peu, à leurs fesses si précisément prises dans la toile bleue.

Ciel bleu. Vagues traînées de nuages blancs. Sol sec, l’herbe et les arbres sont assommés de soleil. Je laisse à gauche Settimo S. Pietro, des gosses jouent à la croisée des chemins. Je suis surpris par ma rapidité. Je me croyais engagé dans quelque longue marche et me voici déjà arrivé! Première vision: le cimetière, ses hauts murs blancs, au-dessus de la route, un vaste portique d’entrée, des ifs tout noirs. Il doit faire un calme là-dedans. Mais la porte est fermée. Elles seront toujours fermées, les portes des cimetières et souvent aussi celles des églises. Au contraire, en Grèce, les chapelles, coupes d’ombre, demeurent toujours accueillantes.

Je grimpe dans Sinnai, bâtie sur un dos d’âne. Longue rue bordée sur la droite par la place de l’église, profonde, puis celle, étroite, devant le Municipio. Des vieux hommes en costumes sombres sont assis sur des bancs. Les jeunes gens, tee-shirts et jeans, balancent nonchalamment leurs jambes sur la balustrade. J’entre dans un café boire un cappuccino. Jolies petites jeunes filles en jeans.

Midi au carillon. Comme je fais un tour dans le village je tombe sur la piazza Scuole à l’heure de la sortie des classes. Foule de petites filles et petits garçons en blouses, les grands en jeans et débraillé. Les garçons presque plus beaux que les filles; celles-ci en majorité très belles, mais quand les garçons sont beaux il leur vient (d’où?) une séduction de plus. C’est aussi jour de marché, tous se mélangent, «moi je suis, débraillé comme un étudiant / sous les marronniers verts les alertes fillettes.» De marronniers point, mais des fillettes à profusion. Me précède dans le marché une jupette plissée qui se dandine devant moi et plusieurs fois se retourne. Des bonheurs comme ça je les collectionne. Je retourne au café m’enquérir d’un logement pour la nuit.

Il fait pour le moment grand et chaud soleil, cependant d’une dureté moindre, et moins éclatant, qu’en Grèce. Les murs ne réverbèrent pas la clarté aussi crûment; ils ne sont pas chaulés, mais gardent au contraire un air d’inachèvement: parpaings gris sans crépi: la lumière s’y casse les griffes. Et comme sou vent, ici et en d’autres contrées méditerranéennes, le village se termine en rien, dans la poussière de la grand-route. J’apprends que l’on ne peut pas coucher ici, je devrais retourner à Cagliari. J’abandonne l’idée de me balader dans les environs, une «tombe des géants à S. Pietro in Paradiso n’aura donc pas ma visite (j’ai manqué le paradis à quelques kilomètres près).

Je jette un cœil sur la carte: aller vers le nord, Dolianova, qui semble un assez gros bourg, sera l’étape. Je recharge mon barda sur le dos.

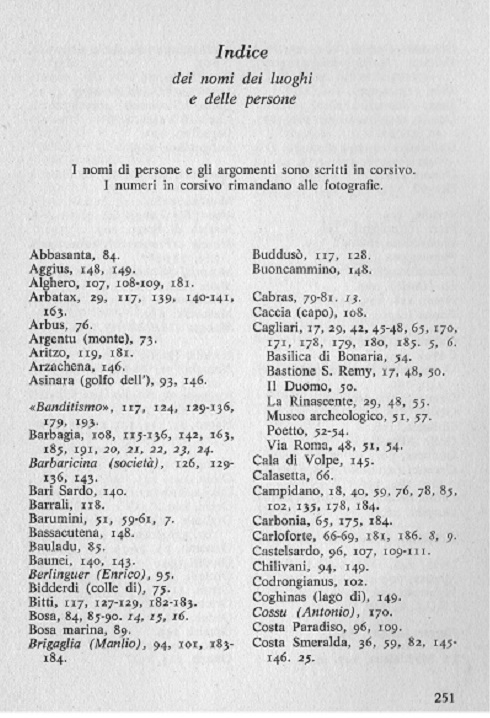

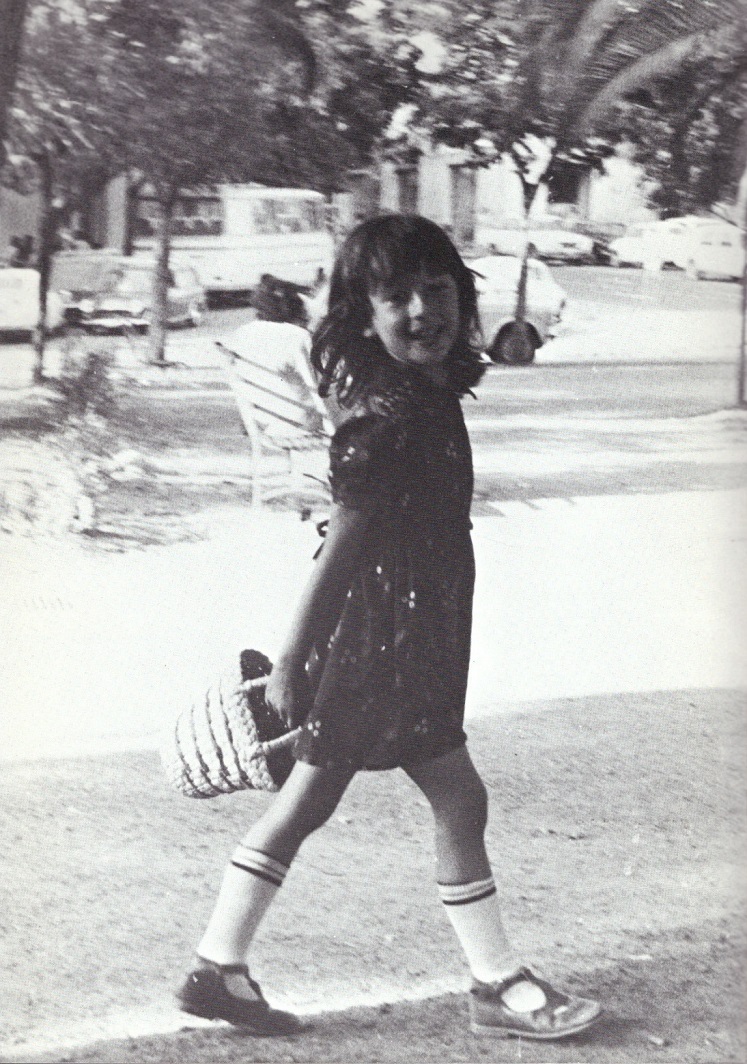

En sortant de Sinnaï, juste après le cimetière, je double sur le bord de la route une petite bohémienne qui, telle le chat de Kipling, s’en va toute seule. Mon coeur cogne. Je la dépasse mais je garde sa petite silhouette solitaire dans le coin de l’œil: elle se dirige, à la main un méchant sac en plastique de prisu, vers le champ à côté. Elle dépose son bagage puis s’assoit. Valse hésitation chez moi. Je continue d’avancer, mais je frei ne, je freine; je reviens sur mes pas, l’observe à la dérobée, repars… Puis d’un coup je rengaine ma timidité et me dirige droit sur elle. Je dis buon giorno. Elle n’est pas étonnée un seul instant. Des rencontres elle doit en faire pas mal, ma petite gitane. Comme j’ai l’appareil de photo à la main je lui fais comprendre que j’aimerais la photographier. Veut-elle? Elle dit si. Elle pose. Elle ne pose pas. Elle sourit. Elle rit. Soudain pensive. Ailleurs. Puis elle compte sa monnaie, éparpille ses trésors. Je tourne autour. Me penche. Me relève. Nous nous sourions. Nous nous parlons. […]

Cette fois je m’arrêtai à Settimo S. Pietro. Je cherchai la gare et j’eus du mal à en croire mes yeux quand je la trouvai. Avec l’aide d’un vieil homme et de trois gamins je dois dire. Ce bâtiment quasi abandonné c’est la gare ? Mais oui. Le préposé n’y paraît d’ailleurs qu’aux heures où passe la micheline. II s’agit d’une voie d’intérêt local. Vraiment comme dans les westerns, mais la gare est en dur, pas en bois. Quand même. Plutôt sympathique d’ailleurs. La bonne franquette. La micheline est presque à l’heure. J’y grimpe en me disant que je peux bien au fond m’arrêter n’importe où. Ce trajet, que plus tard je ferai plusieurs fois, à cette heure je serais en peine d’en parler. Je regarde la carte. Je ne sais pas que je suis monté en première classe par inadvertance. Le contrôleur me l’apprend et de la sorte nous sommes amenés à parler en français. Il a vécu plusieurs années en France, mais un jour il a eu le mal du pays et il s’est embauché dans les Chemins de fer sardes (les voies locales). Je peux bien demeurer en première avec mon billet de seconde, il s’en moque. Plutôt c’est un acte d’hospitalité à l’égard de l’étranger. De fil en aiguille – toutefois j’aime mieux l’image des cercles concentriques qui vont s’élargissant un autre voyageur, qui sait un peu de français, s’adresse à moi. Il ignore si je pourrai loger à Dolianova, mais dans le compartiment à côté, justement, des jeunes garçons, que je n’ai pas tort de prendre pour des étudiants et qui font les fous, répondent à mon attente. Si, si, on peut loger à Dolianova. D’ailleurs le plus alerte s’offre à me guider. Je descends donc avec eux, ils sont quatre ou cinq, très gentils, obligeants.

Dolianova

Dolianova, autre gare de western, moins abandonnée des fleurs grimpent aux murs. Sur l’esplanade nous soulevons la poussière avec nos pas, le sol n’est pas bitumé. Un chemin monte dans le village. Au vrai il s’agit d’une rue, sur la droite de laquelle on s’arrête bientôt. On sonne. On vient ouvrir. Je serai bien, chez cette dame imposante. Je monte mon bagage, c’est le grand luxe. Enfin, après l’alloggio de Cagliari, une chambre où l’on se sent «comme chez soi». Au diable l’aventure!

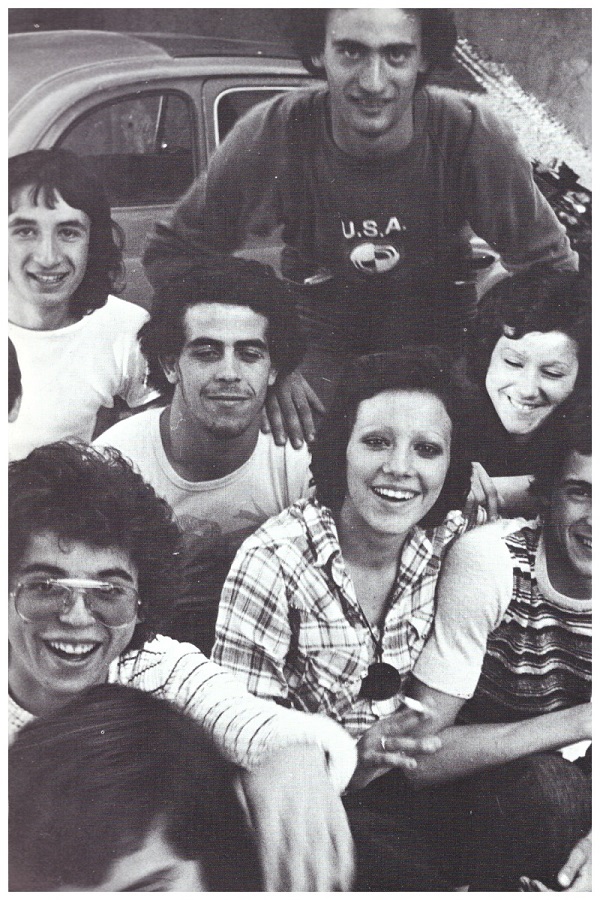

Les garçons m’ont attendu. Le plus alerte c’est Roberto, il y a aussi Nino, Antonio et le fils de ma logeuse Bruno. Tous entre quinze et dix-sept ans. Ils ont un ami qui parlerait très bien le français. Quelle chance. On va le chercher. Il se nomme Patrizio, et en effet il le parle excellemment, car né en France il y a vécu douze ans, son père était entrepreneur à Chalons-sur-Marne. On va tous se balader dans le village, moi désormais flanqué d’un interprète.

Qu’est-ce qu’on montre d’abord ? Les ruines, ressources des contrées sous-développées. Bon. Que dit le guide (bleu ou rouge suivant le caprice de l’éditeur)? Il y a une église du XIII. Mais il ne dit pas qu’elle est fermée l’après-midi et qu’il faut en demander la clé à M. le curé. Nous nous pointons là-bas puis renonçons à la visite. Patrizio ne se sent pas en odeur de sainteté ici. On hésite un peu sur la place. Que faire ? La question se posera plusieurs fois durant mon séjour. Je les invite au café. Je ne sais plus si c’est au premier ou au second qu’il y avait une jolie serveuse de dix-huit ans déjà fiancée; et la grand-mère, elle aussi ex-émigrée (Verdun). Ah monsieur, la France.

Patrizio, Roberto, Nino et moi sommes attablés dans l’arrière-salle. Bières pour eux, vin pour moi. Deux billards.[…]

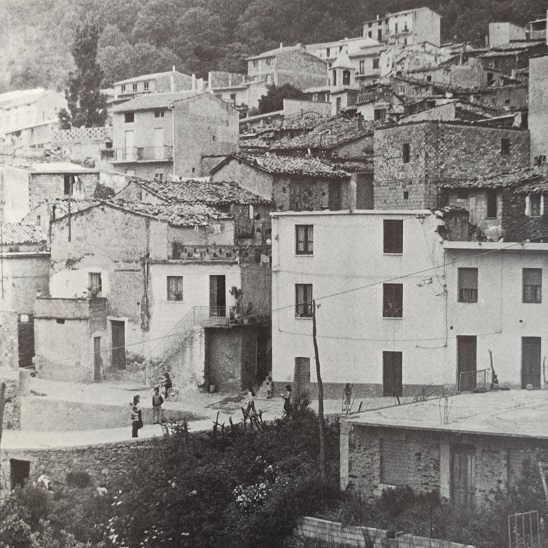

A vingt kilomètres au nord de Cagliari, Dolianova est un gros bourg d’environ sept mille habitants. La station est située sur la ligne des Chemins de fer sardes qui va de Cagliari à Arbatax sur la côte est. Dans la micheline formée d’un ou deux wagons à usage local presque exclusivement, j’aurai l’occasion de monter plusieurs fois mais rares y seront les voyageurs étrangers, touristes ou campeurs. Plutôt de ceux-là qui reviennent de La Rinascente ou de l’Upim à Cagliari, de folles écolières cheveux au vent, des vieux paysans silencieux. Beaucoup d’abattement aussi, parce que la chaleur s’y accumule. Insensiblement depuis Cagliari on monte, le village est situé à plus de deux cents mètres, du reste au flanc d’une colline, c’est

pourquoi depuis l’arrivée on ne peut que grimper. Chemins de terre dure, je l’ai dit, non bitumés. Un palier se produit au niveau du corso Repubblica qui partage le village longitudinalement, d’une église à l’autre, bornes millénaires. Le corso s’ouvre sur la piazza Brigata Sassari, long rectangle de 100 x 30 m á peu près, quelques arbres bien disposés, le centre occupé par le monument aux morts de toutes les guerres et derrière il y a les Scuole elementari. Des deux côtés des rues asphaltées montent plus haut dans le village. Je les suivrai une fois pour déboucher sur ces terrains vagues en quoi se résolvent, ailleurs comme ici, bien des problèmes d’urbanisme.

Comme un noyau au centre du fruit, la place des cafés, des magasins, l’école, la poste. A quelque distance, sur ce même palier, la maison du docteur, celle d’un avocat, vastes bâtisses bien closes, avec dans l’architecture des souvenirs du promoteur de la gare de Milan. Plus loin encore, toujours de niveau, derrière des grilles des villas à pelouse. Je monte au-dessus de la place: rues goudronnées, habitations silencieuses, quelques boutiques où de vieilles dames finissent de vendre ces antiquités que sont dentelles, savon de Marseille, boules de zan. L’ordre. Ici tout est en ordre. Je redescends, traverse la «ligne de démarcation» que représente le corso. Il y a un moment, un endroit où la rue s’arrête net, devient chemin de terre. Le village s’est agrandi peu à peu, des maisons nouvelles, ina chevées, ont fait leur apparition. Vous comprenez, ils sont venus après nous, ils devront attendre. Mais combien de temps?

L’église de S. Pantaleo, la borne ouest (nord-ouest): on pénètre sur l’esplanade par une porte monumentale, à droite le presbytère, au fond, dans ce qui a pu être un couvent, est aménagée la maison des fous». Quelques-uns sont aux fenêtres. Sur l’esplanade, il y en a un qui raconte sans s’arrêter jamais une longue histoire à un auditeur qui ne répond pas, il secoue la tête, il secoue seulement la tête; un autre, à grandes enjambées parcourt la place… Patrizio, Antonio, Bruno se moquent. Etre fou au soleil. […]

Les ressources principales à Dolianova sont la vigne, l’olivier et l’amandier. Le village possède une coopérative pour la fabrication de l’huile et surtout une coopérative vinicole: la Cantina sociale cooperativa di Dolianova, dont les cuves gigantesques se dressent sur la ligne de démarcation entre les rues bitumées et les chemins de terre et brillent dans la lumière du soleil d’un éclat qui force à cligner les yeux. La coop traite le raisin de tous ceux qui en sont membres pour la région du Campidano appelée Parteolla. Je n’ai pas pu vérifier s’il s’agit de la plus grande coopérative vinicole de la Sardaigne, ce que l’on m’a affirmé. En tout cas elle parut immense au profane que je suis lorsque je la visitai en compagnie des pères de Patrizio et de Walter. Un contremaître informé de notre venue se mit à notre disposition et nous parcourûmes les installations où je dois dire qu’il règne une propreté parfaite, depuis les bacs malaxeurs (différents pour le raisin rouge et le raisin blanc) jusqu’aux tonneaux où vieillissent la Malvasia et autres vins capiteux. Naturellement je goûtai à tous, ce qui ne causa aucun dégât à mon équilibre une fois revenu au plein soleil. Moment idéal pour célébrer le vin sarde, car le voyageur de Sardaigne ne peut manquer de succomber à sa séduction: vin blanc, vin noir (rouge), vin cuit ou amaro, ils sont tous bons, mieux, aimables. Sauf à être expatriés. Non qu’ils perdent alors toutes leurs qualités mais leur amabilité se heurte à l’hostilité des viticulteurs français, par exemple, quand ceux-ci n’arrivent pas à écouler leur production et qu’on leur impose de surcroît d’accueillir les vins étrangers. La guerre du vin» (cf. les journaux) combien de fois l’ai-je entendu rappeler, avec un brin de malice eu égard à ma nationalité.

La coopérative regroupe 730 viticulteurs qui lui apportent, dans une bonne année, et 1975 la sera certainement, 290 000 quintaux de raisin qui donnent 80% de jus. Ainsi sont produits 30 000 000 litres par an, vins blancs et rouges, ordinaires et de qualité. Ces derniers vieillissent dans des cuves en bois de 10 000 litres environ desquelles je tirai quelques petits verres. Le vin ordinaire s’abrite dans d’énormes cuves cylindriques en ciment, véritables tours, nouraghes ivres du matin au soir: 800 000 litres y peuvent être stockés et il y a plusieurs cuves. Le personnel se monte à une vingtaine d’employés, ce chiffre augmentant lors des vendanges. La mise en bouteilles et en casiers ainsi que l’étiquetage sont automatiques. […]

Cagliari

Une ville s’offre au regard d’abord en vrac, éléments d’un jeu de (re)construction qu’il va s’agir d’assembler tant bien que mal afin de lui donner visage reconnaissable. En tout cas, tracer des repères. Aussi bien, à chacun la sienne. Car une ville au fond est inconnaissable. Ce n’est pas le répertoire de ses monuments, la nomenclature de ses rues, ruelles et places, la description d’une scène, en fin de compte, où se jouent les actes d’une pièce que l’on regarde le plus souvent sans la comprendre, qui en saurait épuiser les prestiges, fût-ce la moins avenante des bourgades. Un catalogue peut avoir, aussi, son pouvoir : il évoque. Mais il fige.

Sauf à en tracer le plan, chiffrer son périmètre et sa superficie, labeurs de géomètre, nulle cité au monde ne se laisse définir. Ni ne se livre. Peine perdue de s’y essayer. Certes il est loisible au voyageur rentré dans son cabinet d’étaler devant soi tous les atlas du monde et les chroniques de ses devanciers pour en quintessencier la teneur et prétendre à la synthèse historique et géographique. Outre l’illusion du savoir que procure cette méthode (un savoir académique et invérifiable) généralement elle évacue les errances, les hasards, les manques, le fortuit en somme qui tisse la trame d’une balade dans une ville inconnue. En une telle occurrence pour moi la lettre des livres est morte.

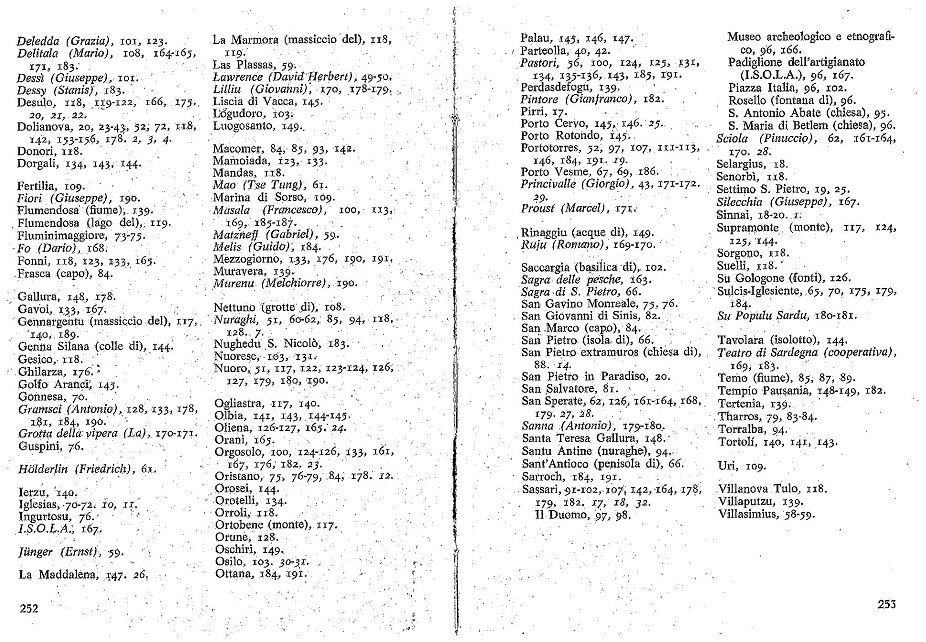

Arriver dans une ville. Cette ville est un port, à douze heures de navigation de Civitavecchia dans la péninsule. Le front de mer a peu d’ampleur, la ville au contraire s’étage en profon deur. Les façades rectilignes rouges et ocres des premiers bâtiments le long de la via Roma parallèle au quai, cachent une luxuriance de maisons anciennes entassées, emboîtées, enchevêtrées, formant entre elles des venelles obscures en plein midi. C’est la vieille ville, le noyau du fruit, limitée mais inépuisable. Combien de fois ne suis-je pas descendu des hauteurs du Bastion S. Remy vers le port par des ruelles dont je croyais me rappeler le nom mais qui me surprenaient chaque fois par leur incessante nouveauté. Que ce soit à cause de la lumière qui en modifie l’apparence, ou des jeunes filles qui passent, des enfants jouant aux heures solitaires où les adultes font la sieste, des odeurs de fruits ou de fromages ou du carrousel des voitures aux heures de pointe, ces ruelles destinées à la flânerie sauront ne jamais décevoir l’amateur. Encore convient-il de ne pas ignorer ce qu’un tel pittoresque cache le plus souvent d’insalubrité.

Via Roma. Une rue de Rivoli très courte qui serait bordée de bâtiments d’un côté seulement; de l’autre le port puis la mer miroitante. Arcades hautes sur des trottoirs larges. Boutiques à la mode. A l’angle de la rue et du largo Carlo Felice, qui grimpe vers la piazza Yenne, devant le grand magasin La Rinascente (La Renaissance) il se fait à tout moment, sauf entre 14 et 17 heures, un brassement d’hommes, de femmes, de garçons, de filles, d’enfants militaires, bourgeois, écolières -qui défie la description. Le mieux est de s’asseoir à la terrasse d’un des nombreux cafés et de regarder passer le monde. J’avais choisi le Torino, peut-être à cause de ses tables et chai ses rouges qui produisent l’effet de coquelicots poussés dans un champ de pierres. C’est le plus chic de l’endroit : café et petits sandwiches délicieux. Force est de dire qu’à la différence de la rue de Rivoli, qui est voie de passage, la via Roma est lieu de promenade; au bout d’une heure, assis au même endroit, vous aurez pu voir repasser plusieurs fois les mêmes têtes. Cela n’a rien de désagréable lorsque ces têtes portent de longs cheveux tombant jusqu’aux creux de reins emprisonnés dans des jeans sublimes qui ondulent. Jeunes Cagliaritaines, mi-étudiantes mi-bourgeoises déjà, ou sauvagesses qui attiriez mon regard, vous déambulez dans ma mémoire sans qu’il soit possible de vous étreindre plus qu’une fumée.

En gros la via Roma est limitée par deux places: à l’ouest piazza Matteotti, à l’est piazza Deffenu; au nord montent les petites ruelles de tout à l’heure, vie Bayle, Porcile, Napoli, etc. coupées à angle droit par les longitudinales via Sardegna, via Cavour… Quadrillage simple au demeurant, compliqué seulement pour le flâneur qui se refuse à s’encombrer du plan de la ville et préfère, comme moi, en tracer un plus conforme à la liberté de sa marche. Aussi bien me sens-je toujours à l’aise et l’inconnu m’est surprise, jamais danger. La nuit, qui tombe tard en été, gonfle le pouls de la ville d’un autre sang, il est vrai, où battent d’étranges désirs. L’heure viendra où les équivoques travestis de la via La Marmora descendront au port.

Matin. Soleil. Bonheur. Les enfants des écoles en blouse noire avec une lavallière rose ou bleue ou jaune portent leur cartable avec fierté. Des jeunes filles en couple vont au travail. Certaines belles à s’arrêter devant leur teint mat, leurs dents blanches et ces longues jambes qui ne finissent que sous de petites fesses émouvantes! Merveille de ces existences fraîches, vierges, désirées. Oiseaux des matins, fontaines des heures chaudes, jeunes filles de Cagliari comme je vous aime.

Passer à la poste, cachée derrière les arbres de la piazza Carmine, Un marché de brocante y dresse ses tréteaux. Acheter le journal. Chaque jour lire un journal, voir des êtres, sourire aux enfants, marcher au milieu des gens, des numéros où téléphoner, des balades, des haltes, des cafés. Le soleil. Des fois, aussi, un peu de solitude.

Par le viale Regina Margherita, qui prend source piazza Deffenu, on peut également monter jusqu’au bastion S. Remy.

Voie ample, bordée de bâtiments imposants, on passe, au numéro 48, devant la maison où D.H. Lawrence vécut. Une plaque y est apposée qui dit ceci:

IN QUESTA CASA NEL GENNAIO 1921 DAVID HERBERT LAWRENCE DAL CIELO DAL MARE DALLE PIETRE DI CAGLIARI TRASSE ISPIRAZIONE AD IMMORTALI PAGINE – 12 marzo 1955, 25.o anniversario della morte, Auspice l’Associazione Amici del Libro.

Plus haut la rue tourne, se fondant dans la petite piazza Costituzione au trafic intense, bosse où sautent les véhicules; de là on monte encore vers les murs antiques de la citadelle. Halte au café Genovese, style café de Paris, sobre, raffiné, cher. La bonne heure pour s’y montrer est plutôt le coucher du soleil: on descend de voiture y acheter des sorbets, la bonne société mène là de ravissantes fillettes qui ont été bien sages et tendent vers les rotondités glacées d’étroites langues sensuelles. On accède au bastion par une porte monumentale d’où monte un escalier assez raide qui coupe les jambes et on émerge sur une vaste esplanade carrelée plantée de quelques palmiers à l’ombre desquels des couples se font des gentillesses sur les bancs de fer sans douceur. Belvédère à la vue imprenable, cette terrasse est un palier entre deux étages d’où la vue déboule jusqu’aux brumes déposées en contrebas sur la mer. La mysté rieuse via Canelles conduit à l’étage supérieur jusqu’au Dôme et à la piazza Indipendenza où se trouve le musée archéologique.

Il Duomo est une cathédrale du XIII° siècle reconstruite plusieurs fois en baroque, coincée entre deux ruelles sans soleil d’où sa façade paraît jaillir, d’autant plus qu’il n’y a pas de recul et que l’oeil doit s’obliger à la contempler en une fasti-dieuse contre-plongée, L’intérieur, comme à S. Pierre de Rome, possède des colonnes torsadées qui m’évoquent ces gros sucres d’orge dont je suppose qu’ils sont éternels autant que le désir enfantin de les sucer. Je ne suis pas certain d’ailleurs que les colonnes en question ne reçoivent pas, d’aventure, quelques coups de langue. J’ai bien vu, dans le train du retour, une délicieuse sauvageonne de six-sept ans passer sa langue sur tout ce qui se trouvait en métal dans le compartiment, se complai-sant au jeu et en salivant; de cette salive, rituellement, elle se barbouillait elle-même. Le goût me vint aux lèvres de l’en débarbouiller.

Moyennement porté sur les musées, je ne suis que plus à l’aise pour vanter ce qui m’a séduit à l’archéologique de Cagliari: les fameux bronzes de l’époque nouragique, dont il y a plusieurs centaines, une société de petits personnages verdatres sur quoi l’on se penche avec le même intérêt curieux et incompréhensif que sur une fourmilière. Ouvriers, artisans, guerriers, femmes (ou déesses), animaux, objets, scènes de la vie quotidienne, restituent un de ces mondes demeurés aux confins du mystérieux, de l’incertain, du mythologique. Civilisation préhistorique, son nom lui vient de ses monuments les plus représentatifs, les nouraghes, sur la fonction desquels les archéologues et historiens sont loin d’être d’accord. J’y reviendrai à propos du site de Barumini.

Redescendu par le viale Regina Elena en dessous duquel court un chemin parallèle et profond, odorant de fleurs multicolores. Une petite fille s’est accroupie tandis que sa copine fait le guêt. De jeunes garçons jouent dans le pare qui s’étire le long de la rue: pas très propres, mais si jolis, un peu moqueurs, ils vous regardent avec un air! Beaux visages bruns, lèvres doucement ourlées, déjà si attirants. Je passe faire un tour à la librairie Cocco, en haut du largo Carlo Felice, avant de souper d’un épais sandwich et d’un verre de vin rouge à la Cantina sociale di Monserrato, via Dei Mille, à deux pas de la via Roma. Militaires fauchés en permission, jeunes gens impécunieux, célibataires sans talent culinaire, solitaires de toute obédience se retrouvent là pour un dîner de peu, où l’on s’en met plein la lampe pour pas cher, le quarto di vino à cent lires c’est donné.

D’autres fois au cours du voyage je reviendrai à Cagliari.

Samedi 21 juin. Ce jour-là je rentrai de Nuoro par l’autocar de la SATAS. Voyage tuant à cause de la chaleur excessive, de la route zigzagant sans cesse. Cinq heures dans ces conditions est une aventure qui rend d’ailleurs impossible d’effectuer l’aller-retour dans la journée. Et cependant il y a des personnes qui travaillent là-bas bien qu’elles habitent au sud. Emigrées de l’intérieur, elles n’ont le loisir de retourner chez elles qu’une fois par semaine. Justement je fis dans le car la connaissance d’une jeune femme dont la vie se déroulait de cette manière. Elle venait passer le week-end dans sa famille à… Dolianova. Nous bavardâmes de connaissances communes. Moins surpre nant qu’il paraît, un tel hasard se répéta, sans m’étonner vrai ment. Car le voyage implique, particulièrement en Sardaigne, ce que Princivalle appelera la catena di S. Antonio, chaîne qui conduit de l’un à l’autre comme logiquement.

Exténué, quasiment à jeun, je ne trouvai rien de mieux, affalé à la terrasse du Torino, que d’avaler de pleins verres d’une cau minérale fort fraîche, dont l’effet ne se fit pas at tendre. La nuit venue j’eus tout le loisir de demeurer éveillé à écouter les deux jeunes conscrits venus de Porto Torres qui partageaient ma chambre parler politique. Des choses très sim ples en somme. Marco – je n’ai pas retenu le nom de son compagnon – demandait ce que les communistes veulent réellement. Alors son camarade lui fit un petit cours de marxis me: lutte de classes, dictature du prolétariat, etc. Il dit enfin ond de vraiment très simple, mais pas faux non pas faux: c’est les riches qui ont besoin des pauvres pour les faire travailler pour eux, mais les pauvres eux n’ont pas besoin des riches.

Dimanche à Poetto. La plage de Cagliari est en fin de semai ne envahie par des familles saucissonneuses et des tas de filles bronzées à moitié nues. Durant les jours de labeur il n’est pas rare qu’en fin d’après-midi les garçons et les filles – ouvriers ou étudiants – aillent aussi prendre un bain ou footballer sur le sable. […]

On rentre dans la ville par des boulevards bordés de pins, quartier résidentiel que le bus traverse. Je descends à l’arrêt de Bonaria, au bas des marches à la Potemkine de la basilique, consacrée à la protectrice de la Sardaigne, dont les bonnes œuvres ne se remarquent guère. Les églises – dont le nombre témoigne de l’importance historique du quadrillage de la population par le clergé de Rome – ont au moins ceci d’avantageux, on y trouve l’ombre et le calme. Je m’assois un moment sous la haute nef, pour souffler. Deux-trois femmes en noir agenouillées, ce n’est pas leurs prières qui avanceront les choses. Elles égrènent dans le silence des chapelets qui font un bruit de chaînes.

Une sensualité furtive parcourt les rues de la ville. Tu flânes dans l’odeur des femmes, leurs bouches, leurs aisselles, le sillage parfumé se clôt sur toi. Tu te laisses porter par cette marée d’herbes, de poivre, de vanille. Sur le trottoir du largo Carlo Felice une adorable Gitane, accroupie contre le mur, fait la manche. Visage de grande petite fille rond, brun, maquillé. Fraîche quand même, bariolée, un fichu vert dans ses cheveux rouges. Belle assurément. Je n’ose approcher. Ce geste de timidité lève en moi un remords: je ne pus donner, désirant prendre.

A trois heures de l’après-midi les arcades de la via Roma sont à peu près désertes. Chaleur pesante. Cafés aux trois-quarts vides. Des messieurs en costumes clairs lisent un journal dans lequel ils s’endorment bientôt. Je m’assieds. En face de moi une femme tout de suite je comprends que c’est une prostituée. Elle a un signe de tête, on y va? et me fait aller devant. Curieuse exigence de discrétion. Curieuse déambulation aussi. Comme je ne sais pas le chemin, je la suis… en la précédant. Des fois je me retourne, un geste me dit de continuer. Elle prend une ruelle perpendiculaire, puis la via Sardegna qui est parallèle à la via Roma. Nous avançons en travellings latéraux, si je puis dire. J’oblique à mon tour vers les ruelles où nous nous rejoignons. La femme pousse une porte, derrière deux vieillards ahuris nous ont regardés peut-être sans nous voir. La chambre est minuscule, mal éclairée, mal aérée, nous transpirerons très vite. Son prix est dix mille lires, mais pour vingt mille, elle me montre tout ça dans un calepin. Elle refuse de se mettre nue ou de donner sa bouche. Mais elle se trousse, dévoile ses seins comme dans Amarcord, très ronds, la peau tendue. Son ventre est chaud et mou. Nous fîmes l’amour avec une imitation de sentiment. Sur le point de nous séparer elle voulut savoir ce que je fais; alors elle tint absolument à figurer dans le livre. Pourquoi pas? Son nom est Giulia C., on la trouve tous les jours à midi devant La Rinascente, sur le trottoir du largo Carlo Felice. […]

Carloforte

A Carloforte le port est rouge, couleur dominante, mais plus tard on s’aperçoit que ce rouge n’est pas vraiment rouge – disons le sacripant de Francis Ponge –, plutôt rose, bois de rose, saumon, ocre, voire jaune. Il y a même du vert et du blane dans ce rouge. Le quai-promenade offre ses bancs de fer à la nonchalance du visiteur. Palmiers, lauriers roses et blanes, et des arbres que je ne connais pas. Au bout, au milieu d’un terrain vague, une fête foraine a planté ses chapiteaux: voitures tamponneuses, exercices de force. La musique idiote serine des ritournelles. Envie de danser dans l’air. Danser avec les fillettes multicolores qui sucent des glaces en regardant les garçons se rentrer dedans. Kermesse, parce que dans deux jours a lieu la sagra di S. Pietro, où l’on processionne dans la mer. Cependant je n’y assisterai pas. Qu’est le folklore d’autre que la survivance artificielle d’un passé ressuscité à des fins lucratives, espèce de vieillard curieusement tourné que l’on expose une fois l’an aux regards pressés de nostalgiques invétérés? Le folklore est du passé d’où est évacuée l’histoire.

La perspective des ruelles montant perpendiculairement dans la ville télescope les maisons étroites aux couleurs de sorbets, dont les balcons ouvrages comme une dentelle, comme la frange autour des crêpes, festonnent la pierre pâle. Des linges qui sèchent au vent ajoutent le mouvement à ce décor de commedia dell’arte où la vie des uns est toujours un peu sur la vie des autres dans une façon de féerie populaire et gracieuse. On est plus à Naples qu’en Sardaigne. Moins d’austérité, plus de vivacité. Les habitants viennent de l’ile de Tabarka, sur la côte tunisienne, mais sont originaires de Gênes. Ici on parle le génois.

Les ruelles propres et méticuleusement pavées donnent envie de glisser plus que de marcher. Je monte vers les fortifications par des rues qui deviennent escaliers, où voitures jamais ne passent. Odeurs de lessive, bruits de la vie qui gouttent jour après jour. Couleurs. D’en haut, l’œil découvre une partie de l’ile, pierres rouges, mer vineuse, d’autres villages, ponctués du pointillé vert des figuiers de Barbarie. Des gamins à bicyclettes en costume de foot me croisent. […]

Cabras

2 juillet. A l’heure dite je descends du car piazza Municipio à Cabras. Nando est là qui m’attend. Plus tard il m’apprendra qu’il est l’un des trois élus communistes au conseil communal mis en place après les élections du 15 juin. Nous devons rejoindre un de ses amis, autre élu sur la même liste, qui possède une voiture. Ils sont très jeunes, la trentaine. Le village a une apparence austère, on y sent la difficulté de vivre, quelque chose de rude domine l’ensemble, peut-être la proximité de la mer, encore que la pêche se fasse ici en étang. Car Cabras est un village de pêcheurs. Nando m’entraîne dans un café où trois hommes consomment de la bière et tout de suite m’offrent un coup. Il ne sera pas question que ça soit ma tournée. Non, chacun voudra m’inviter, mais je n’arriverai pas à les inviter à mon tour. Ce phénomène se reproduira avec persistance durant mon voyage, au point que parfois je m’en trouverai confus, comme ce dernier jour à Dolianova où j’insistai pour offrir l’apéro à mon logeur, qui accepta poliment, je l’entraînai, nous en búmes un puis un autre finalement ce fut lui qui régla. «Quand je viendrai à Paris, répondit-il à mes remontrances, c’est vous qui m’inviterez.» […]

Bosa

En arrivant je cherchai un logement. Mon excellente habitude de ne pas me précipiter vers les hôtels signalés dans les guides m’amena piazza del Carmine, un peu espagnole à cause de la façade de son église blanche rehaussée de brun, près de laquelle je trouvai un oisif édenté et un brin aviné qui le plus aimablement m’indiqua una locanda per dormire (cela est de mon italien) que sans lui je n’eusse trouvée de ma vie. Il faut s’adresser à certain caffè du corso Vittorio Emanuele qui vous envoie, si votre mine plaît, via Santa Croce, où vous trouvez une grande chambre toute neuve dont vous serez inévitablement l’unique locataire, car quel touriste aura jamais l’idée – le goût de s’écarter des chemins battus et de se perdre dans la vieille ville ?

Les maisons pressurées les unes contre les autres ménagent des passages sombres où le soleil a du mal à pénétrer, pavés à l’ancienne, c’est-à-dire de galets bossus et sans trottoirs. Le corso, qui est la rue principale, s’enrichit de deux chaussées en basalte noir à l’usage des véhicules à roues. Voie large par comparaison, bordée de balcons travaillés, c’est le véritable centre de la Bosa ancienne, son noyau. De là partent à la conquête de la colline des ruelles qui s’achèvent en escaliers, obombrées une partie de la journée et qui le soir sont pleines d’enfants joueurs, petits garçons et petites filles qui vous sourient si vous leur faites ami-ami, de femmes à leur seuil qui vous souhaitent un bon soir, de messieurs silencieux buvant l’âpre vin au fond de gargotes saoules. Mais les murs peints en couleurs pastellisées dessinent un patchwork de roses, de mauves, de jaunes pâles, de verts pistache d’une extrême délicatesse. Sans éclat. Doucement. Des linges frais battent aux fenêtres. Et partout la merveille d’enfants jamais farouches.

Je dîne à la trattoria Tattore, piazza IV Novembre, plafond en voûte peint avec circonspection, un air de cave et en même temps de vaisseau amiral, si vous voyez ce que je veux dire. Le service est confié à deux gamins actifs et sympas. J’ai commandé du poisson – la mer, à deux pas, oblige, on pose devant moi une énorme bouteille de vin, je paierai ce que j’aurai bu (je boirai tout). […]

Un de ces lieux enchantés que l’homme une fois a su créer, en un coin reculé du monde, tel paraît Bosa.

Au cours de la soirée je suis monté à l’enceinte médiévale flanquée de deux-trois tours démantelées. Après les ruelles on sort du village par un chemin de terre puis on grimpe un barbare escalier entre des murs de pierre aride bordés d’oliviers et de figuiers de Barbarie dans lesquels le soleil joue à des contre-jours éblouissants. L’esplanade herbue entourée de la vieille muraille en pierres rouges et jaunes semble n’avoir pour fin que de servir de jardinet au gardien qui vient y passer ses après-midis avec ses femmes qui tricotent tranquillement sur le seuil de la petite chapelle.

Penché, j’assiste au déploiement de la topographie. A gauche, de nouveau enfouie dans la verdure, S. Pietro extramuros; à droite s’estompant dans une brume irisée, les premières maisons de Bosa marina. Le fleuve assoupi remonte les barques de pêche qui rentrent au port, à Bosa même, pour s’ancrer sous le pont bossu. Barques bleues. Ainsi plus haut que les oiseaux, c’est-à-dire plus haut que les plus hauts toits du village, où s’arrêtent les oiseaux, j’observe la chute des toits dans l’ombre et celle du jour dans la nuit. En dessous, sur une terrasse, apparaît une jeune fille dont je ne verrai que le dos, ses épaules brunes et ses longs cheveux noirs. Immobile. Un instant le vent soulève sa jupe sur une délicate culotte jaune, elle la rabat parce qu’elle a senti que je la regarde. Des fois elle jette un coup d’œil derrière elle. Je ne bouge pas. Elle demeure là sans rien faire, regardant plus bas dans la rue déserte. […]

Sassari

Après la triangulaire piazza Azuni on descend par le corso Vittorio Emanuele jusqu’à l’église S. Antonio Abate, du dix-huitième, un peu à droite de la gare des chemins de fer italiens où je débarquai donc ce matin-là. Ainsi remontai-je le corso V. Emanuele le soleil dans l’oeil car enfin il avait fait son apparition, voie étroite sans trottoirs, pavée à l’ancienne mode, qui ne fut pas sans me rappeler le corso du même nom à Bosa. La foule qui s’y trouvait à cette heure, remontant d’un côté, descendant de l’autre, on eût dit que je la voyais à l’aide d’un télé-objectif, tant la perspective de la rue accentuait le rapprochement des plans. Nombreuses boutiques de tous commerces, un ou deux cinémas, la librairie Dessì tout en haut à gauche, où M. Brigaglia me disait que je l’y pourrais rencontrer entre 13 et 15 heures s’il n’était pas au café Mokador, sous les arcades, juste à côté, et en effet je le trouvai là plusieurs fois.

Je m’allai loger via Cavour, dans la ville cubique, parce que j’y soupçonnai quelque pension bon marché. Son prix ne me déçut pas, ses commodités étaient également modestes. Mais baste! «pension Paradis», que demander de mieux ? Le style à l’avenant, bien pensant, la fille de la maison qui vint ouvrir la porte portait une jupe sage. Je m’aperçus aussi que sur le trottoir d’en face il y avait la prison. Le lendemain matin je m’empressai de déménager et louai un lit, dans une chambre de deux, à l’angle du viale Umberto et d’une petite rue un peu plus haut que la piazza Italia dont le nom m’échappe. Pension «de famille», je m’en trouvai fort bien, ma fenêtre donnant sur un jardinet abandonné. De plus j’étais dans une compagnie dont je laisse le lecteur juge de sa qualité. En face de l’entrée de la pension, la maison imposante et close du Président Segni, dans mon dos la permanence du P.C.I., dont le secrétaire général, Enrico Berlinguer, est un patricien sassarese. S’il est vrai que notre origine de classe nous colle à la peau, qu’on le reconnaisse ou qu’on le nie, peut-être s’étonnera-t-on moins que Berlinguer soit l’auteur du compromis historique» que le P.C.I. a proposé à la D.C. Passé 13 heures, le samedi tout ferme, chacun rentre chez soi. Je me promène donc dans une ville absolument vide, vite parcourue.

Le centre de la ville moderne se trouve piazza Italia, esplanade carrée, avec des bancs verts, entourée du siège de la Province, d’une Banco di Napoli d’un style vénitien, des cafés chics, de magasins de luxe, de restaurants. Déserte présentement, le soir elle s’encombre d’une foule invraisemblablement compacte entre les pieds de laquelle se faufilent d’agiles garçons et des petites filles enrubannées. Une chienne jaune douce et mélancolique y demeure couchée sur le flanc, indifférente à tant d’agitation. En direction du sud approximativement la vieille ville se situant au nord – la très longue via Roma s’achève à la périphérie. L’énorme palais de justice rouge est sur le trottoir de droite, plus loin de l’autre côté le charmant musée archéologique et ethnographique derrière ses grilles fleuries de bougainvillées violettes.

A l’ouest-sud-ouest, par la via Carlo Alberto, courte et qui descend, on atteint l’emiciclo Garibaldi, station des bus SATAS, qui, de l’autre côté du viale Regina Margherita, s’ouvre sur un jardin public au cœur duquel on a planté le pavillon d’exposition de l’artisanat sarde.

Si, ayant traversé le jardin dans sa largeur, on prend maintenant le viale Mancini dans la direction du nord-ouest, on se trouvera redescendre vers la gare, sur la gauche l’église S. Maria di Betlem ronde comme une cloche, et ainsi on aura contourné la vieille ville par son côté occidental, sa limite orientale étant constituée par le viale Umberto qui se jette dans le corso Trinita, qui boucle la boucle près de l’église S. Antonio.

Le corso surplombe une sorte de petite vallée ombreuse au fond de laquelle la quadrangulaire fontaine du Rosello, toute en marbre blanc, dispense la fraîcheur de ses eaux vives depuis le XVIIe siècle. Un pont aux profonds piliers enjambe la combe et par lui on sort de la ville vers Castelsardo et la costa Paradiso. A une date que je ne puis retrouver, mais cela se passa durant mon séjour à Sassari, un étudiant désespéré franchit le garde-fou et s’écrasa dans le vallon du Rosello. Son cadavre tramé gisait dans le journal.

Vers 20 heures la ville s’anima de nouveau. Une heure plus tard on put prétendre que la nuit venait. Les ruelles encaissées s’alourdirent de l’atmosphère chaude des villes du sud. Je cherchai où dîner. La plus modeste des trattorie me semble toujours un lieu prédestiné à une excellente surprise. Une fois encore je ne me trompai pas.

Via Turritana, qui descend de la Poste à la cathédrale, il Duomo, j’arrêtai mon choix sur la trattoria Migali qui ne paye pas de mine. Après le comptoir on pénètre dans une salle voûtée où des tables en bois blanc sont recouvertes de formica gris. Dans le fond se devine la cuisine où nul, sinon les habitués, ne songerait à pénétrer car le poste de télévision, dont on perçoit uniquement le son, indique que là se continue, malgré tout, la vie familiale. Aux murs des chromos.

Je m’étais assis, patient (en vérité jamais pressé) et regardais la jeune serveuse aller et venir. Mais quand elle me demanda de quoi je désirais diner, comme je n’avais pas aperçu le menu affiché je fus embarrassé. Depuis plusieurs minutes un homme assis seul à une table, derrière un journal, m’observait. Il venait de terminer son repas. Alors il s’approcha de moi et se fit mon interprète auprès de la jeune fille, car il parlait très correctement le français. Un instant après assis en face de moi il répondait à mes questions curieuses.

Desulo

N’en pouvant plus des tressautements du véhicule sur la route en lacets je me promis de descendre au prochain arrêt, quel qu’il fût. Ce fut Desulo, un panneau jaune à l’entrée indiquait : <<Village touristique, artisanat».

Ayant trouvé un gîte, modeste et propre, je fis ce que je fais toujours lorsque j’arrive dans un lieu inconnu : une balade sans but, les mains dans les poches, le nez au vent. La locanda se trouve presque à la sortie du village en haut; celui-ci se partage au-dessus et au-dessous de la route qui prend le nom de via Cagliari et descend vers la sortie du village, en bas. Desulo est tout entier accroché au flanc d’un ravin dont l’autre versant est formé par les contreforts du pic de La Marmora couverts de forêts. Une intense végétation verte aère ce village de montagne dont l’apparence est plutôt la pauvreté. A mesure que je marche je me rends compte que les maisons sont colorées avec beaucoup de délicatesse et de liscrétion ou bien seulement les encadrements des portes et des fenêtres. Deux ou trois artisans exposent des objets en bois travaillé. J’entre dans une épicerie étroite et basse, aux murs jaunis, où des femmes en costume traditionnel d’un rouge orangé très vif -font leurs emplettes. Avec une gentillesse confondante on me sert une immense galette ronde appelée – je crois, circa – fourrée de tranches de salami, pour à peine le prix d’un avare sandwich parisien.

Au moment de ressortir, tenant à la main le sac en papier qui contient mon repas, je suis hélé par deux fillettes qui courent sur moi et se mettent à parler toutes les deux à la fois, me submergeant de questions dont je ne comprends pas la moitié. Elles sautent de joie. Heureusement une jeune fille vient à la rescousse, étudiante à Cagliari elle a de suffisantes notions de français pour s’improviser notre interprète. Et comment je m’appelle, et si je suis marié, et ce que je fais quand je prononce le mot scrittore c’est l’enthousiasme. Nous ne sommes plus seulement quatre, d’autres enfants se sont groupés autour de nous, garçons et filles dépenaillés, pas très propres mais si adorables.

Mes Arianes ne veulent pas perdre le bénéfice de leur trouvaille, elles m’enlèvent, m’entraînent, je dois les suivre de toute urgence, où ça je ne sais mais elles m’y conduisent presto. Nous entrons dans une maison dont nous traversons le vestibule pour ressortir par derrière, puis dans une deuxième maison, enfin nous grimpons un escalier inachevé qui mène à une cuisine dans le même état mais c’est peut-être simplement le signe de la pauvreté où me reçoit, en peignoir, une femme d’une quarantaine d’années déjà épaissie mais toujours désirable… L’illusion se dissipe quand paraît le mari de la dame molto gentile qui se trouve enseigner aux enfants un peu plus grands que mes petites amies les rudiments du français. Sa femme en revanche n’est autre que leur institutrice qui pour cette fois ne leur fait pas la leçon. On m’invite à m’asseoir et devant une bouteille d’acquavite, alcool blanc du pays, nous bavardons un peu.

Onorina et Maria Teresa, dite Teresina, ont posé leurs coudes sur la table, avec tout contre moi leurs petits visages mi-sérieux mi-rieurs. Elles font semblant de nous écouter mais surtout elles surveillent du coin de l’oeil, en se trémoussant, leur proie complice (moi). Onorina est un garçon manqué. Teresina paraît une petite bonne femme plus sage, réfléchie mais je me trompe sûrement, son air chattemite quand elle suce une glace…

Je sais déjà que l’essentiel à Desulo ça ne peut être son artisanat, affiché à l’entrée pour que le touriste sans doute ne s’égare pas. Non, à Desulo l’essentiel ce sont les enfants. J’en rencontrerai d’autres, les deux jours suivants, ils sont omniprésents, libres comme l’air, tous pleins de frères et sœurs, la famille de Teresina par exemple compte neuf enfants. En fin d’après-midi on les rencontre en bandes joueuses. La fête.

A l’extrémité de la via Cagliari se jette la via Trieste où habitent Onorina et Teresina, et je pense qu’on entre là dans le quartier le plus modeste et peut-être le plus insalubre si l’on songe à la configuration du village en cet endroit, la via Trieste se trouvant en contrebas de la via Cagliari. Mais je ne suis pas certain que le clivage social se lise avec autant d’évidence, car dans le quartier d’en haut, si les maisons des notables s’y dressent de préférence, il n’y a pas moins de demeures inachevées, modestes, et les enfants n’y ont pas plus de gouvernantes qu’au quartier d’en bas – auquel cependant j’accordai ma préférence. […]

Le lendemain j’allai m’asseoir sur un muret de la via Trieste, là où se forme une petite place, et insensiblement ils parurent l’un après l’autre jusqu’à se trouver une quinzaine et bien sûr Onorina et Teresina en étaient. Son frère Pier Paolo vint aussi. Curieux, mais pas insistants ou moqueurs, ils restèrent autour de moi une partie de l’après-midi (la scène se reproduisit le jour suivant à la variante près des photographies: ils adorent poser, ravis de l’intérêt qu’on leur porte, mettre l’œil au viseur) et tant bien que mal nous causâmes. Ne me faites pas dire que l’ignorance de la langue est une bénédiction mais elle n’est sûrement pas une malédiction. Avec de la bonne volonté et de l’attention on se comprend toujours un peu. Ce qu’ils veulent savoir? D’où je viens. Quel est mon nom (nome = prénom). Où je suis né. Quel est mon travail. Si je suis fiancé, marié. Si je vis, voyage, seul. Où je vais après. En vrac. Si j’aime la Sardaigne… Et comme ça ils s’accrochent de leurs petits doigts salis à votre cœur, et vous leur laissez un lambeau de votre cœur. […]

Par un chemin de terre je descends au fond du ravin noyé dans les arbres et la verdure. Jardinets en gradins, bruit d’une eau qui coule maigrement, une chèvre sage broute attachée à son piquet. Des enfants jouent dans la décharge non loin de là. Un vieux paysan me fait entrer chez lui, bergerie conver-tie en habitation, réellement misérable. Il cultive juste devant quelques légumes, mange son pain, boit son vin. Tout à fait comme un ermite de l’Athos, même solitude et même dénuement. Cent mètres au-dessus c’est un autre monde, peut-être un autre temps. Il m’offre un petit verre d’un vin âpre et clairet. Nous nous sommes assis dehors et nous restons sans presque rien nous dire, comme deux souches. Au bout d’un moment je lui dis au revoir, mais sagement il répond: adieu.

Nuoro

Plaque tournante de la Barbagie il faut d’abord joindre Nuoro si l’on veut rayonner. Chaque fois je devrai y retourner car les villages ne sont pas reliés l’un à l’autre mais à Nuoro par le service des cars de la SATAS.

Haut plateau très vallonné qui se déploie autour du véhicule à mesure qu’il enfile les lacets de la route, la Barbagie n’est pas un désert lunaire, même si la contrée sans aucun doute est pauvre, démunie et arriérée. La couleur verte domine, mais c’est le vert méditerranéen c’est-à-dire cuit, un vert entre le vert et le jaune. La végétation entière – arbres clairsemés, garrigue, herbes sauvages, vignes, quelques cultures et jusqu’aux fleurs dirait-on se confond dans une seule teinte.

Nous dépassons Fonni puis Mamoiada, où malheureusement je n’aurai pas le temps de me rendre, puis au bout de deux heures de route nous entrons dans Nuoro par ces faubourgs aux cubes entassés qui rendent toutes les villes semblables et font place à la cité moderne aux rues larges (via La Marmora) où s’alignent des boutiques aux vastes baies vitrées. Sans cachet, sans spécificité. J’en ai tant vus de ces quartiers insignifiants, par exemple à Sparte où l’on peut dire que c’est une Grèce d’où est évacuée la «grécité».

J’aime mieux tout de suite chercher les vieux murs, leurs vieilles pierres. Ici elles conservent un air propret, balayé. Autour de la piazzetta en pente Sebastiano Satta, plantée de menhirs en guise d’arbres, se ramifient d’assez jolies ruelles qui conduisent par des détours irretrouvables à la maison natale de Grazia Deledda laissée à l’abandon. Le portail en bois est cadenassé, le jardin retourné à l’état sauvage, à travers des vitres brisées se devine la poussière accumulée de combien d’années?

La piazza Vittorio Emanuele bénéficie, sous ses arbres agréables, d’un vent dont la douceur fait les délices des étudiants que l’heure du déjeuner réunit sur ses bancs, souvent en groupes, parfois en couples nullement intimidés de se bécotter en public. Mais cette ville ne me retiendra pas longtemps. J’y serai mal, ou plus exactement désagréablement logé et le repas qu’affamé, dieu sait pour quelle raison, je prendrai dans une trattoria où rien que des hommes consomment, et consomment goulüment, me laissera le pénible sentiment d’avoir saisi pourquoi dans les campagnes on peut mourir de faim lu ça dans un vieux numéro, janvier 75, de l’Unione Sarda, c’est parce que la campagne est épuisée par la ville, occupée à s’en mettre plein la lampe et à faire à part soi ses affaires. Décidément les villes m’emmerdent.

Le mercredi je partis pour Orgosolo. Comme je remontais le corso Garibaldi, voie la plus mouvementée du vieux Nuoro, pour me rendre à la station des bus, je fus interpellé par deux policiers d’une squadra volante qui demandèrent à voir mes papiers. Je devinai que mes jeans élimés, mon sac en toile, en tout cas l’absence d’une belle valise en vrai cuir fondaient suffisamment les présomptions de ces messieurs. Mais enfin ils voulurent bien croire à mon innocence.

Orgosolo

Vingt kilomètres d’une bonne route au milieu de la plus profonde Barbagie, celle qui se trouve couronnée par l’impérieux Sopramonte, conduisent au sardissime village. On le voit de loin étalé au pied d’une haute colline à 620 mètres d’altitude. Mais il ne se présente pas sous un ciel sulfureux. Non. Son aspect n’est pas farouche s’il est austère. Le gris domine cependant piqueté çà et là d’un mur plus jaune, orange, ou vert. Pour avoir regardé avant mon départ de ces photographies trop complaisantes à l’égard de la dangereuse légende – ici est le foyer du «banditisme» sarde –, je sentis battre mon cœur plus rapidement lorsque nous pénétrâmes dans le village par la longue rue qui le partage en deux comme une coupure et s’achève sur une place-belvédère bordée dans son dos par l’école élémentaire. Cependant il devint vite plus familier. Après avoir pris une chambre à l’unique et excellent Petit hôtel, je me promenai et dus faire quelques photographies que l’on me demanda. Quelque rigueur que dégage le village il ne se peut pas que les sourires qui m’accueillent ne l’adoucissent un peu. L’impression dominante toutefois est un air de mystère – mais sans nul doute la fameuse réputation des pastori y contribue grandement. D’ailleurs rien à craindre, le soleil inonde la rue.

Je suis monté au-dessus d’Orgosolo, où commencent les champs. On n’y rencontre à peu près personne. Par un chemin de terre on peut suivre le village dans toute sa longueur, il descend sur la droite en gradins dont le palier le plus net est la rue longue. Bâtiments inachevés comme partout dans l’ile, mais aussi une ou deux villas. A l’extrémité la pauvreté s’accentue. Des gosses dépenaillés jouent dans les ruelles, un gamin tout sérieux reconduit à l’écurie un bourricot si étroitement entravé qu’il saute plus qu’il ne marche. Nul ne fait attention à moi. Impression de sécurité, de sauvegarde même.

Au coucher du soleil la rue s’anime. Des enfants me reconnaissent, tout à l’heure ils ont voulu une photo, les petites filles piailleuses qui ont demandé à leur grande et bien jolie jeune voisine de noter pour moi leur adresse se sont éparpillées, et la grande jeune fille n’a pas reparu. Je cherche en vain un magasin d’alimentation ouvert, pourtant ils ne ferment qu’à vingt heures. Il est simplement plus tard que je ne pense, déjà 21 heures et le ciel rosit à peine. Des tons pastel apparaissent, mauve des lointains, vert un peu pâli des champs plus proches, couleurs estompées des maisons dont le gris s’assombrit encore. Les rues en pente renvoient l’écho de cris enfantins. Rue principale, les hommes en casquette grise et veste de velours brun sont agglomérés aux portes des cafés. Grappes d’hommes au teint brique, au maintien discret. Les plus jeunes, garçons ou filles, portent des jeans. J’entre dans un bar. Modeste. Sombre. Que des hommes. Debout. Nul ne remarque mon entrée. Ils boivent de la bière dans de petits verres. Mâchent du chewing-gum. Discutent.

Nuit noire. Le Sopramonte a disparu. Les bruits cessent. Le temps fraîchit. Du haut du Petit hôtel je contemple la nuit orgosolese dans laquelle s’arrange peut-être une de ces bardane qui rééquilibrent un moment le fléau faussé de la justice. Car il importe à chacun ici que le troupeau demeure entier. Au besoin on ira voler, loin, pour le recompléter. L’exposition permanente d’un peintre naïf du cru, Pasquale Buesca, atteste la primauté du fait. Ses huiles et aquarelles sont comme les heures de la vie orgosolese: le vol du bétail, l’arrestation du pastore par la police. Et par un déplacement subtil paraissent des scènes antifascistes, scènes de tous les temps où l’Etat se dresse contre la société. Sur les murs mêmes d’Orgosolo vous lirez de ces dénonciations, la chute du fascisme mussolinien est célébrée en même temps que l’insurrection sous les traits d’Emilio Lussu. Etrange rencontre avec les murs de San Sperate, due je pense au journaliste Gianfranco Pintore que ses fréquents séjours à Orgosolo – auquel il a consacré un petit livre polémique [cf. bibliographie] – dans une vie ancrée à San Sperate expliquent en partie. La seconde partie de l’explication me paraissant être dans le besoin d’expression de la société archaïque que constitue la société barbaricine dont le coeur bat à Orgosolo et qui défend sa peau.

Oliena

La navette me ramène à Nuoro pour repartir bientôt vers Oliena à un peu plus de dix kilomètres. A la gare routière un petit vieux paysan essaie de causer avec moi. A force de gestes et en insistant bien sur les mots – il doit se demander quel ahuri je suis car j’ai la comprenette un peu dure à de certaines heures lorsque je sors d’être ballotté sur la route – il parvient à me pénétrer de ses questions: si je suis marié, pourquoi je ne le suis pas, pourquoi je travaille si je vis seul, etc. Ce philosophe pourtant me déçoit quand il me conseille enfin de me méfier des jeunes, je ne dois pas laisser mes bagages comme ça et aller me balader. Hélas je n’ai pas les mots pour lui dire qu’il se trompe.

Contrairement aux affirmations des dépliants touristiques, en ce 20 juin Oliena ne sent pas la myrte ni l’olivier. Pelé, aride, gris-blanc, le «monte» d’Oliena se dresse étonnament proche derrière le village. De chaque côté de la rue principale les ruelles se tortillent dans tous les sens, les maisons laissant plus paraître la rugosité naturelle de la roche en montant vers la campagne et la montagne. Au bar Su Gologone que je prends d’abord pour l’hôtel réputé, qui en fait se trouve sept kilomètres plus loin, aux sources du même nom, on me décourage au sujet d’une chambre. Tant mieux car cela n’est pas du tout mon style le simili-luxe.

Alors vous cherchez un lieu plus accueillant, au moins pour la nuit, car inutile de songer à rebrousser chemin, l’autobus ne revient que demain matin. Dans la rue principale déjà envahie de badauds vous demandez una locanda per dormire. Si vous insistez et si vous rencontrez l’homme idoine, on vous indiquera au bout du village la maison de Bonaria Maricosu qui vous louera un lit dans la petite chambre du fond. Mais si vous tombez à l’heure de son chapelet il vous faudra attendre qu’elle l’ait terminé. Pour la patience elle vous offrira une tasse d’un café très noir et onctueux. Pendant que vous le savourez elle continue à marmonner ses patenôtres puis elle se signe et vous mène par un escalier extérieur orné d’une treille à la fameuse chambre. Elle est minuscule, mais deux lits propres trouvent encore la place de s’y coudoyer. Peut-être aurez-vous à la partager avec un ouvrier du village. Il est aussi possible que l’eau, justement, ait été coupée dans la journée. Demain matin sera-t-elle revenue? Forse. Mais de la terrasse vous avez une bien belle vue sur la Barbagie où le soleil décline.

J’ai dénombré trois églises. La grande église des Jésuites dont l’intérieur a été refait à neuf, une église pisane du XIII e et la charmante chapelle Santa Croce du XV, close et abandonnée. Un panneau indique un belvédère, que je n’ai pas trouvé. L’unique vieillard en costume traditionnel assis à l’entrée du village a été photographié ou dessiné par tous les voyageurs qui ont passé à Oliena, aussi ne figure-t-il pas dans ce livre.

Le lendemain matin je partis presque comme un voleur. Une fois la note réglée je filai… en oubliant mon passeport. Bonaria toute fâchée me poursuivit de ses reproches, qu’est-ce que c’est que ça on part sans boire le café ! Ah mais! Et de me resservir de son délicieux breuvage noir comme du charbon, qui m’attendait en chauffant doucettement sur la cuisinière…

Bitti

La Barbagie au nord de Nuoro se fait moins âpre. La route de Bitti traverse un plateau vallonné où affleure le roc, planté de chênes-lièges à moitié dévêtus au pied desquels des fougères poussent. Chardons en fleur dans les champs pierreux, terre sèche, dur soleil. Des moutons rassemblés sous un arbre forment un cercle de laine accablé de chaleur autour du tronc. Nous passons auprès d’un petit nouraghe très bas qui n’est peut-être que sa pinetta (la cabane du berger). Le car fait une pointe vers Orune, adorablement situé sur la crête d’un éperon rocheux, puis descend sur Bitti dans une contrée qui s’humanise de plus en plus quand on atteint le village caché au fond d’un cratère.

Une longue rue sinueuse pavée de larges rectangles de pierre forme tout le haut Bitti. Des banderolles de toile que le vent fait battre pendent aux fenêtres où elles achèvent de sécher. On me regarde bien plus que dans les autres villages, je dois même justifier ma présence en ces lieux à un carabinier. Il vaut la peine de rapporter l’interrogatoire qui montre sur quels indices repose la suspicion des gardiens de l’ordre. D’où je viens? Ce que je fais? (Je réponds touriste, de peur que scrittore l’inquiète: il n’est pas nécessaire de dire la vérité au gendarme.) Comment je voyage, suis-je à pied? Un moment j’ai envie de le braver, de lui dire qu’à pied ça me botte. Mais je le rassure. Non non, le bus, le «pullman». Il est tout soulagé de voir un si honnête homme que moi et me laisse aller avec ce brevet de… bonne conduite. J’ai juste le temps de surprendre les regards amusés et ironiques de jeunes garçons qui paraissent dire ne le prends pas au sérieux c’est un Pandore qui fait du zèle.

De très nombreux cafés, remplis d’ouvriers et de disoccupati dès que la soirée embraye, bordent la rue aussi bien ici que dans le bas Bitti où passe la route asphaltée qui continue vers Budduso au nord. Apparence plus cossue et peut-être moins typique. Regards plus curieux, enfants moins spontanés qu’ailleurs. Au dernier balcon d’une H.L.M. une femme bat ses tapis, comme je lève les yeux je vois ses jambes pendre sous la corolle de sa jupe. En haut d’une côte, à la sortie du village, se dresse une impressionnante église en béton inachevée. Sur cette butte une fillette attends maman qui bavarde avec un automobiliste. Je la regarde, la salue, mais, Juliette rougissante, elle se détourne.

Remontant dans le corso Vittorio Veneto je m’arrête un moment devant la vitrine du libraire. Boutique modeste, avec peu de livres, surtout des formats de poche empaquetés dans du papier transparent – et l’on voit des fois un monsieur qui vient de s’acheter un livre au kiosque du coin le dépaqueter avec volupté tout en marchant dans la rue d’un air heureux, des ouvrages scolaires, Lénine, Gramsci. Je vois tout cela le nez collé contre la devanture. Le libraire paraît jeune, il est barbu, j’entre.

La Nuova Sardegna, 22 juillet. «Un violent incendie a détruit la pinède de Bitti qui surplombait les maisons du village. Près de 40 hectares de bois ont brûlé. C’est un dommage irréparable pour Bitti qui perd de la sorte son seul poumon de verdure.»

Itinerarie III – Est-Nord Est

La côte très belle, aménagée dans le style international des haciendas de westerns-spaghetti located in Spain, annonce la Costa Smeralda. Bientôt se profile à l’horizon marin l’ilot Tavolara, penché dans la mer comme une table renversée, qui devient vert puis violet et enfin s’efface tout à fait lorsque nous entrons dans Olbia. Débouché le plus fréquenté peut-être par les estivants qui débarquent en Sardaigne, en ce samedi soir ses rues sont bondées. Touristes, touristes et touristes. Un air de Saint-Tropez, de Mykonos ou de Capri habite les ruelles et les places. A mi-chemin de la voie principale, corso Umberto, une placette rectangulaire où l’on accède par quelques marches est le rendez-vous de la faune des vacanciers. Les lauriers roses, qui sont blancs, se penchent indiscrètement sur le décoletté des jolies vacancières. L’esthétique dominante, fondée sur l’usage extensif des tissus indiens, loin d’être laide, remarquons qu’elle s’accompagne trop souvent d’une exploitation intensive des ressources hospitalité, pauvreté, vie bon marché – des lieux élus par ces nouveaux barbares.

Près du port, sous les feuillages propices, dans le silence de l’eau glauque, s’entendent les baisers que les amoureux du coin échangent brutalement, jamais rassasiés d’être si longtemps privés (la journée) et dans les allées du petit jardin public, sur les bancs arrondis de ses carrefours, de terribles embrassements ont lieu. Rudes étreintes, que l’érotique indienne a célébrées aux murs de ses temples, ici elles forment des tableaux vivants. Leçons d’amour dans un parc. Le lendemain il n’y paraîtra plus. Je resterai assis seul des heures au soleil. Le corso Umberto n’est plus qu’une tranchée ouverte dans la chaleur appesantie sur la ville. Le goudron fume. Des motos passent en pétaradant. Les terrasses des cafés sont vides, les garçons somnolents ne se dérangent même pas quand vous vous asseyez. Tuer le dimanche.

Costa Smeralda. Sur une soixantaine de kilomètres de côtes, entre Olbia et Palau, en face d’une mer parfois réellement émeraude (smeralda), dans une région riche en paysages variés mais dont la profondeur (entre la route 125 et la mer) atteint rarement vingt kilomètres, depuis Golfo Aranci la pointe sud jusqu’à Liscia di Vacca son extrémité septentrionale, en passant par Porto Rotondo, Cala di Volpe ou Porto Cervo, se développe dans sa plus remarquable insolence l’exploitation néocolonialiste la plus soft de notre époque, le tourisme de luxe pour fainéants dorés sur tranches. Voici dix ans Karim Aga Khan achetait, pour une bouchée de pain, aux paysans de la région qui ne sont ni spéculateurs ni margoulins, leurs baraques et leurs champs dont les clôtures aujourd’hui déjetées font bien dans le paysage. A coup de bulldozers et de dragues des mini-villages et des ports artificiels ont été bâtis sur toute la côte que des routes extrêmement roulantes relient les uns aux autres. Au plus fort de l’été l’eau potable ne fait pas défaut, quand c’est le problème n° 1 pour le reste de l’ile. Si vous ne pouvez dépenser mille francs par jour ne songez pas à vivre ici. Mais qui le voudrait, à moins de manquer totalement d’imagination? Ce qui arrive aux snobs internationaux qui peuplent la Costa Smeralda.

Le cas n’est pas unique. Faut-il dire tant pis ou hélas? II se produit au long de cette côte d’émeraude le même phénomène qu’à Porto Torres dans le golfe d’Asinara. Seule diffère la nature de la pollution, le principe est semblable dans les deux exemples: implantation «parachutée» d’une industrie dont la matière première ne provient pas du sol, qui se révèle pauvre en postes de travail et donc en revenus pour le pays, tels sont les points de rencontre entre l’industrie pétrolière de haute technologie installée à Porto Torres et l’exploitation par un tourisme de haut standing d’une portion de terre arrachée à l’ile comme une livre de sa chair. On dira que l’Aga Khan a acheté la terre. Justement. Est-il impossible d’imaginer un système où la terre appartiendrait à tous et serait inaliénable?

Je visitai Porto Cervo. Aucun risque de l’écrire cerveau tellement c’est décervelant. Marina entièrement préfabriquée à coups de dollars, pour le plaisir des nantis de la terre, vous n’y trouverez que des occasions de consommer: cafés, restaurants, boutiques, agglomérés sur une superficie dérisoire, le tout étagé, encorbellé, peinturluré. L’architecture y trouve peut-étre son compte, mais l’urbanisme? Où voit-on ailleurs en Sardaigne de ces murs arrondis, crépis dans les couleurs à la mode, rouille, mauve, et si emphatiques ? Ces façons signalent l’argent et sa vulgarité. Au bout de deux heures je succombai à l’ennui.

Au centre d’Arzachena – rebaptisée par M. Brigaglia Arzakhan, plaque tournante de la Costa Smeralda que l’on doit rejoindre si l’on veut poursuivre sur Palau, formant une butte plate et de superficie modeste, on trouve une charmante place dans quoi débouchent des ruelles marchandes. Le Municipio, des hôtels, des cafés, l’entourent; les hommes boivent tandis que les femmes vont aux provisions. Son cadre désuet se remplit par bouffées de drôles de tableaux, estivants à la mode échappés pour une heure à leur ghetto de luxe qu’ils n’ont pas d’envie plus pressante que de réintégrer après s’être montrés et avoir marchandé aux commerçants du village la moindre de leurs emplettes.

Jusqu’à Palau la région est couverte de rochers travaillés par l’érosion avec tellement de virtuosité que l’homme s’est plu à y voir ici un éléphant, là un ours, que sais-je encore, tant est grand son besoin de reconnaissance, c’est-à-dire son désir d’appropriation. Je dois avouer qu’à ce point de mon voyage la hâte accompagna mes pas, pour trois raisons, les deux premières étant concomitantes. L’envahissement de la région par les touristes, la plus grande cherté de la vie qui en est une conséquence et puis mon séjour allait sur sa fin. Nous étions le 22 juillet, dans une semaine je devrais embarquer pour la France. Aussi courus-je un peu la poste et quand j’arrivai à Palau, modeste village mais surtout port vers l’ile de La Maddalena, et au-delà vers Bonifacio en Corse, je sautai dans le ferry qui me débarqua un quart d’heure après dans l’ile que l’on voit depuis le départ.

Il y a cinq ans, m’avait-on dit, La Maddalena était un paradis. Á présent une part de sa séduction lui reste, mais l’afflux des estivants et des marins de la base U.S. qui y est installée (avec navire-atelier pour les sous-marins nucléaires de la VI Flotte), apporte avec lui son salaire de vulgarité et de pourrissement. Car là est la partie pourrie du fruit, incontestablement. Un pays se vend – il faudrait dire plus exactement: on vend un pays – aux militaires et aux touristes, alors on spécule même sur la sympathie. Je ne demeurai pas long temps dans l’ile, faute aussi d’avoir trouvé un logement bon marché. Quand je repense à mon empressement à la quitter je me dis que vraiment j’ai fui. N’y revenons donc pas – sinon pour signaler un trait qui n’est pas propre à La Maddalena mais qui se manifeste également dans cette île, savoir que les Italiens ont le génie des places. J’ai eu l’occasion d’en décrire quelques-unes, ici devant le Municipio et le marché couvert il en est une, à vrai dire minuscule, dont les dalles rouges, parfaitement scellées et polies, font tout. On glisse dessus, avec un extraordinaire sentiment d’aise.

La dernière étape de mon voyage – avant de rentrer une ultime fois à Cagliari – sera Tempio Pausania, dans l’intérieur, que je joindrai via S. Teresa Gallura parce que le car où j’ai pris place après une attente de plusieurs heures à Palau – j’allai de café en café en complète déliquescence – effectue un crochet vers la pointe nord de l’île que la voie ferrée délaisse.

De S. Teresa je ne verrai que les maisons blanchies à la chaux, l’église en haut d’une côte près de laquelle nous stoppons une petite demi-heure pour charger d’autres passagers, avant que le car ne retourne sur ses pas puis tout de suite emprunte une route d’intérêt local et nous allons traverser en diagonale la merveilleuse contrée qu’est la Gallura, depuis Buoncammino jusqu’à Aggius. La route n’est pas bitumée, la terre vole derrière nous en poussière pour se déposer plus bas sur les roches biscornues qui poussent comme arbres dans le paysage assez inhospitalier. Peu de cultures, presque pas d’habitations, quelquefois une ferme isolée aux toit rouge et murs blancs, surtout une végétation sauvage et des chênes-lièges grisâtres à force d’être balayés par le souffle poussiéreux des véhicules. Ce trajet s’effectue en fin d’après-midi, l’air est doux, le ciel commence à rougeoyer, mais à l’horizon paraît encore une barre verte qui va rosir puis rougir et étendre sur la contrée cet éclairage du soir avant la nuit dont les pays méditerranéens sont prodigues, tout de lumineuse douceur calmement épandue. Nous avons déposé pas mal de passagers depuis que nous roulons, les rescapés s’enfoncent dans une somnolence en accord avec l’heure.

On reprend l’excellente route en dur à Bassacutena, rude crochet vers Luogosanto, on dirait un village de montagne, puis l’on file sur Tempio qu’enfin l’on aperçoit dans la verdure mais que la malice du conducteur nous dérobe presque aussitôt car il quitte la route pour enfiler de nouveau un chemin de terre et de cailloux et atteindre bientôt Aggius, au pied de deux cheminées de pierres grises empilées en désordre, altières et protectrices. Nous sommes à plus de cinq cents mètres, les deux gardiennes se dressent deux cents mètres au-dessus.

Tempio Pausania sera uniquement un gite et un couvert. Arrivé à la nuit je repartirai au petit matin, ayant seulement eu le temps de parcourir la rue principale toute en méandres qui s’ouvre parfois sur une place et descend légèrement vers la sortie de la ville et au-delà les eaux de Rinaggiu, aux propriétés diurétiques. Située sur un plateau, dans la soirée elle devient vite fraiche et le granit gris de ses maisons exprime un peu de sa froideur. Mais je n’ai pas pu me faire à elle, ni l’apprivoiser à moi. Il faudra que je revienne un jour. Dans la modeste pizzeria où je dîne un rayon de soleil, la patronne et sa petite fille un moment parlent avec moi. N’ayant pas trouvé de logement plus modeste je louai une chambre à l’officiel hôtel E.S.I.T. et je me demande si j’essuyai les plâtres ou s’ils me tombaient déjà sur la tête.

Dès six heures, avec les paysans en casquette et veste de velours qui se rendent aux champs et de matinales étudiantes qui vont passer leurs examens à Cagliari, j’attends le mini-car qui fait la navette jusqu’à la station de chemin de fer d’Oschiri. Nous y parvenons après avoir traversé le lac de Coghinas à l’étiage, bleu comme une carte marine d’où émerge, curieusement, une miniature de baie d’Along, dessinée au lavis. Nous sommes à Oschiri avant même le chef de gare. A l’embranchement de Chilivani le train prend la direction du sud. Quelques heures plus tard je suis de nouveau à Cagliari. Le mercredi suivant, à dix-huit heures, le navire de la Tirrenia m’enregistrait parmi ses passagers.

Manlio Brigaglia

Comme devant les tableaux de peintres italiens et sardes accrochés aux murs de son appartement du viale Umberto à Sassari j’exprime ma surprise qu’il y en ait tant, Manlio Brigaglia m’explique qu’il a été critique d’art, que d’ailleurs dans un pays aussi petit que la Sardaigne il est inévitable que l’on touche un peu à tout. Ses chroniques lui ont parfois valu des remerciements en espèce, comprenez sous la forme de toiles. Stanis Dessy, Mario Delitala figurent là parmi de nombreux jeunes peintres de la péninsule. A présent ses goûts le portent vers la littérature, plus exactement la chose imprimée, car jus-tement il ne prise pas la «littérature» dont il met en question l’absence au monde, l’idéalisme en somme.

Né à Tempio Pausania il y a un peu plus de quarante ans, aujourd’hui il enseigne l’histoire contemporaine à l’Université de Sassari. Une vive curiosité intellectuelle et une remarquable faculté de synthèse jointes à une grande puissance de travail l’amènent à traiter les sujets les plus divers et à se multiplier singulièrement dans le domaine de l’édition; il possède ce goût de fabriquer un livre… Auteur de plusieurs ouvrages sur l’histoire et les problèmes de la Sardaigne contemporaine, il assume en outre les fonctions de conseiller littéraire auprès d’un jeune éditeur de Cagliari, chez lequel il a fait publier le premier ouvrage de poésies en langue sarde accompagnées de leur traduction en italien. Car si les dialectes sardes que nous avons recensés plus haut configurent effectivement la langue sarde, force est de reconnaître qu’ils ne sont plus parlés que par les personnes âgées et incompris de la majorité de la population*. Quoique souhaitable, il ne pense pas que l’enseignement de la langue sarde puisse amener un renouveau de l’expression populaire quotidienne, mais il en attend un secours dans la connaissance de la civilisation et dans la récupération de sa propre histoire par le peuple sarde qui pourra déboucher sur une prise de conscience politique des conditions économiques imposées aux habitants de l’île depuis des siècles.

Sa propre démarche me paraît d’ailleurs confirmer son hypothèse, puisque depuis trois ans il s’est écarté définitivement de la démocratie-chrétienne et donne sa voix au P.C.I., seul capable, selon son analyse, de résoudre le problème n° 1 de l’Italie qui est la question méridionale. C’est justement un de ses élèves, Guido Melis, qui vient de publier une anthologie de tous les textes de Gramsci relatifs à la Sardaigne, car la question sarde fut pour Gramsci le minerai qui lui permit de fondre, dans le creuset de Turin, sa théorie de l’alliance nécessaire, dans la lutte de classe révolutionnaire, entre prolétariat du Nord et paysannerie du Sud, les deux seules forces «essentiellement nationales et porteuses de l’avenir».