Per gentile concessione degli eredi, Gallura Tour è lieta di pubblicare questo prezioso libro, ormai introvabile, dell’intellettuale più rappresentativo della cultura sarda dalla seconda metà del Novecento fino alla scomparsa (1929-2018).

NOTA. Per Gallura Tour è un grandissimo piacere proporre queste pagine di Manlio Brigaglia. Egli conosceva Guido Rombi, l’ideatore e curatore di questo sito: presenziò come relatore alla presentazione dei suoi libri, e in più circostanze gli manifestò stima con recensioni e menzioni nei giornali inaspettate perché mai richieste. Non solo: Brigaglia sapeva che Rombi stava avviando un sito internet incentrato sui viaggiatori che raccontarono la Sardegna, e ben volentieri acconsentì all’uso delle sue traduzioni e all’uso di tutti gli altri documenti potessero necessitare (fermo restando in certi casi anche il placet degli editori). LA SUA MEMORIA E’ PERCIO’ MOLTO GRATA AL FONDATORE DI QUESTO SITO e A GALLURA TOUR. SIAMO CERTI CHE AVREBBE STIMATO MOLTISSIMO E AVREBBE PIU’ VOLTE SCRITTO DI QUESTO PORTALE DI TURISMO CULTURALE.

Si rimanda QUI per un ricordo del grande intellettuale sardo scritto da Guido Rombi, ideatore e curatore del sito, e poi QUI e QUI per recensioni e menzioni di Guido Rombi scritte dal grande professore e intellettuale.

AVVERTENZA. Rispetto all’originale sono stati apportati interventi di curatela sui titoli dei paragrafi, evidenziati tra parentesi quadre. Le immagini non sono nel libro.

[CAPRERA.] UN SANTUARIO INCREDIBILE

[LA MADDALENA.] DOVE I MARINAI VANNO A SCUOLA

[LA MADDALENA]. UN’ISOLA CHE NON CAPISCE IL MARE

[COSTA SMERALDA.] IL FERRAGOSTO DELLA REGINA

[ARZACHENA E LA COSTA SMERALDA.] LA SCALAQUARANTA DEL «BOOM»

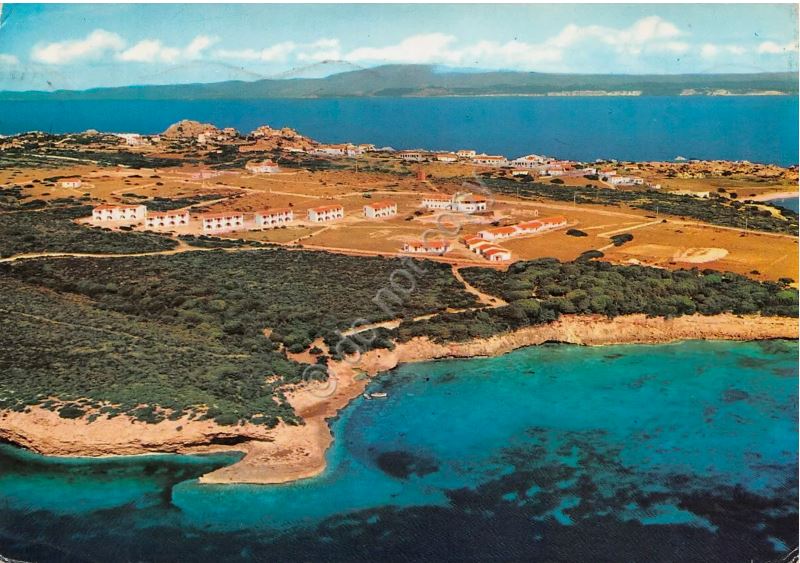

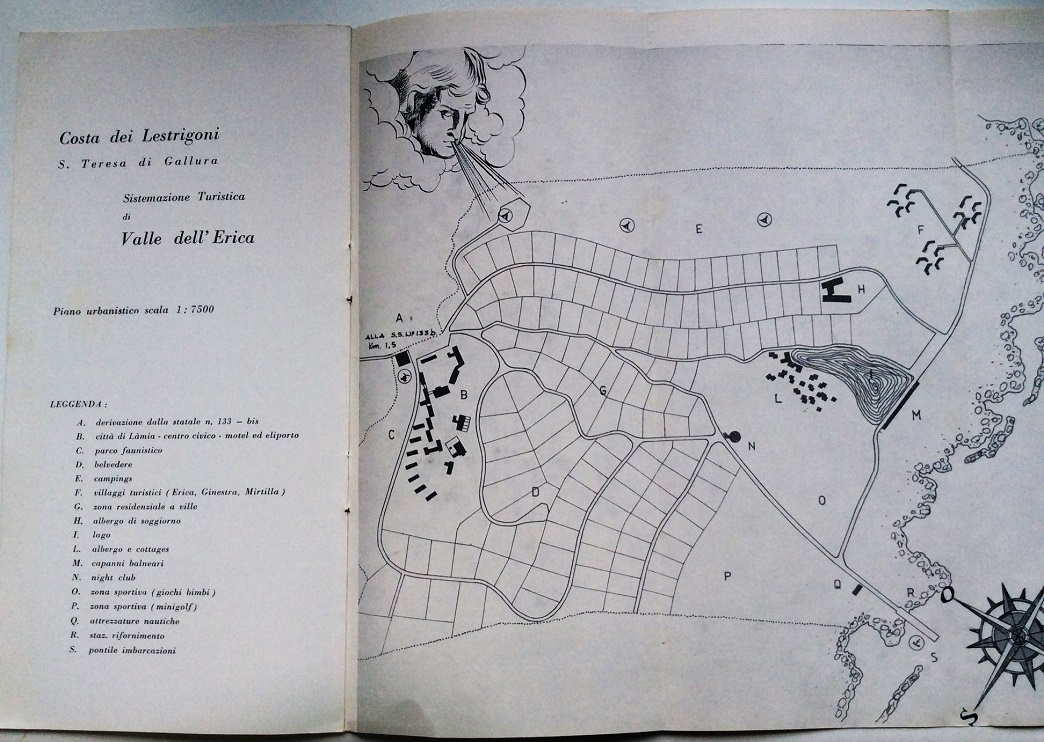

[SANTA TERESA GALLURA.] ARAGOSTE E GENTILEZZA

[TEMPIO PAUSANIA.] L’ARISTOCRAZIA SUL GRANITO

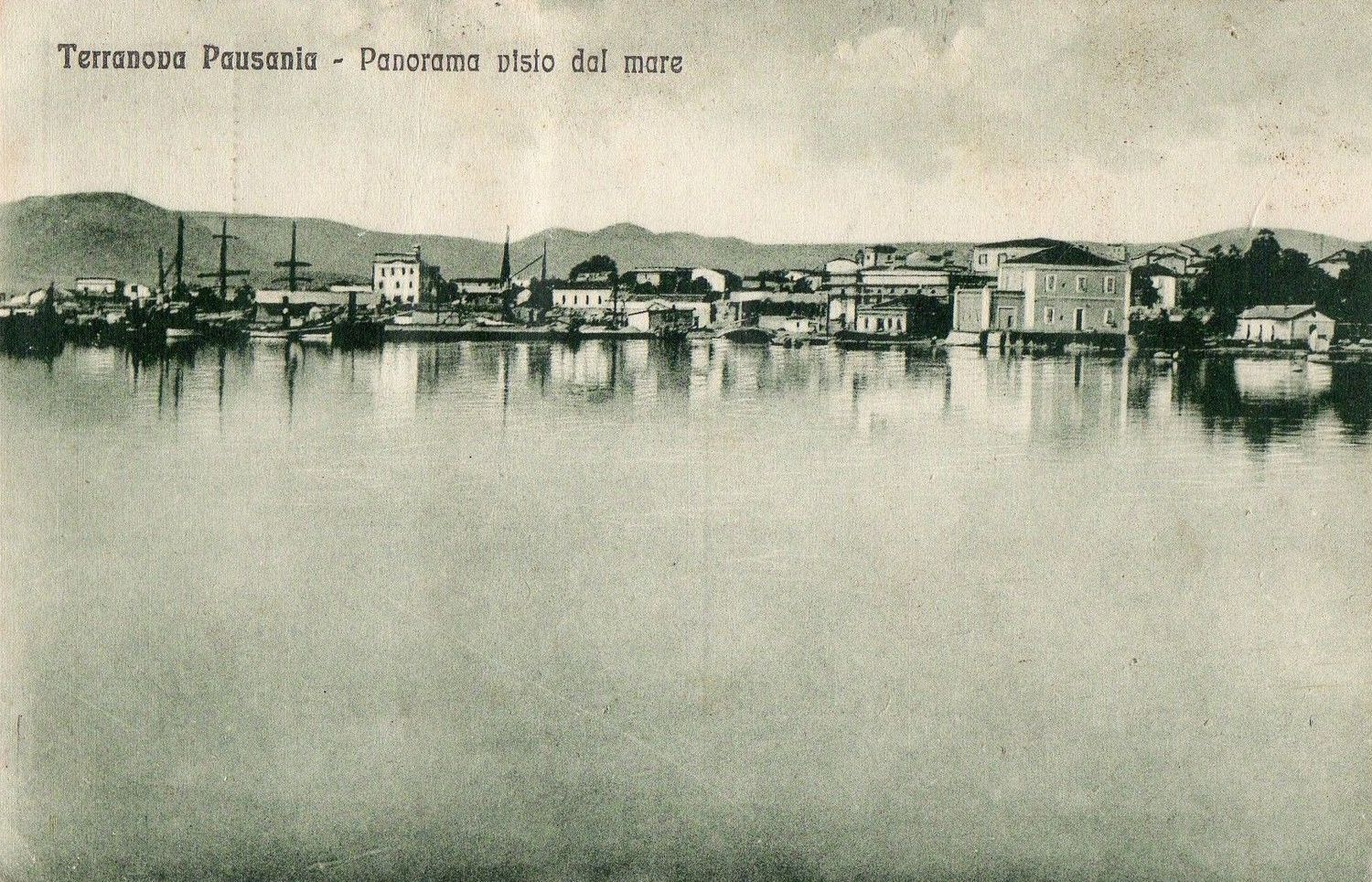

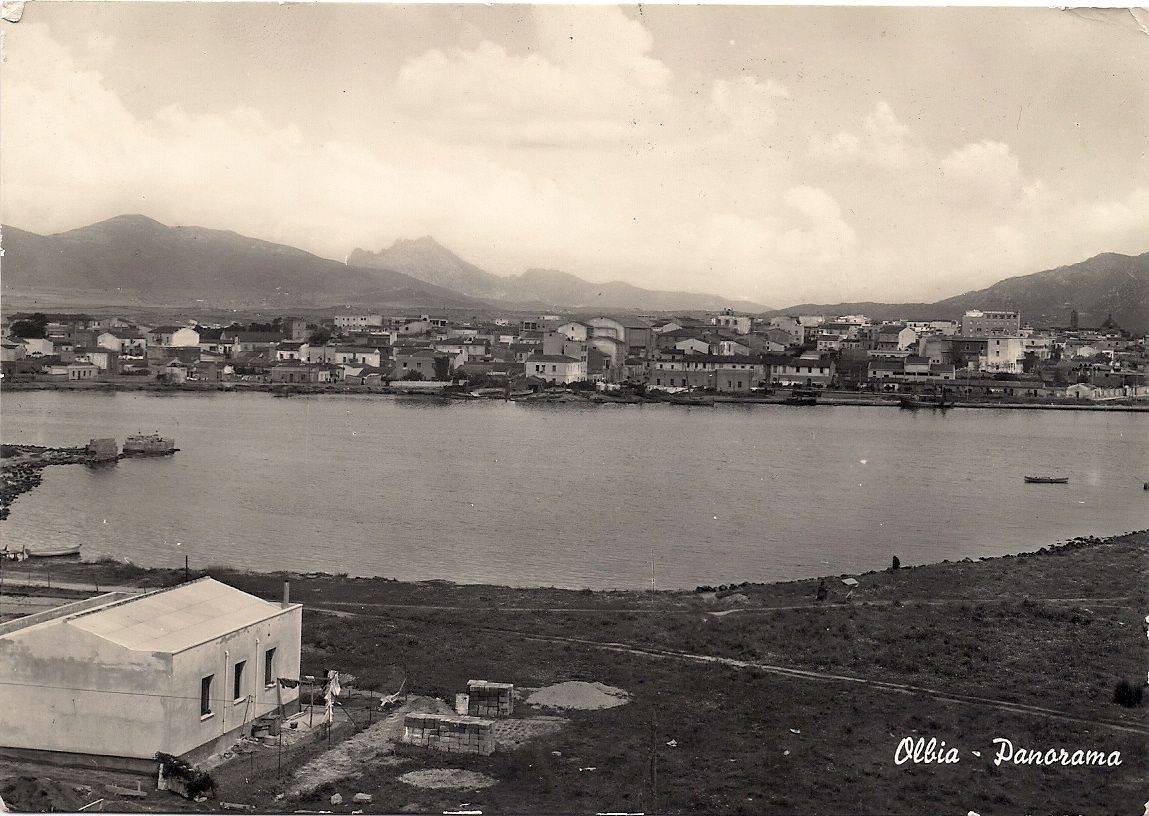

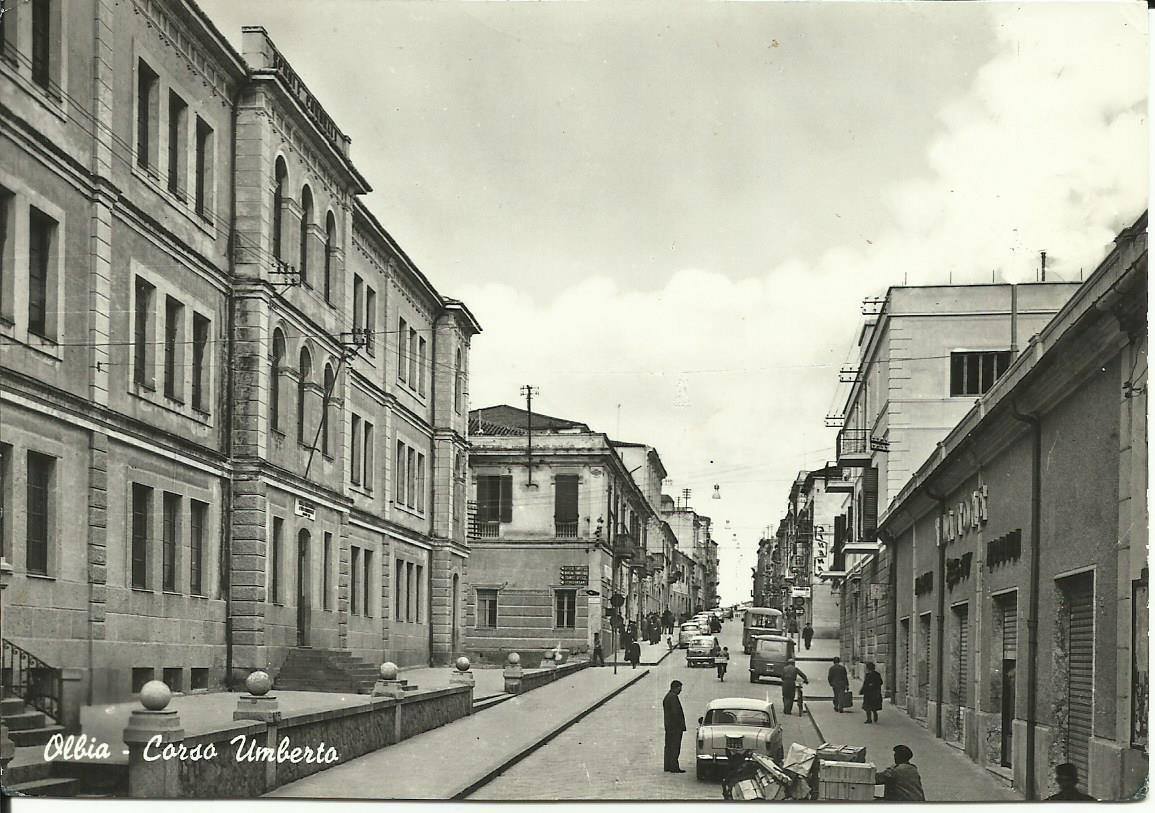

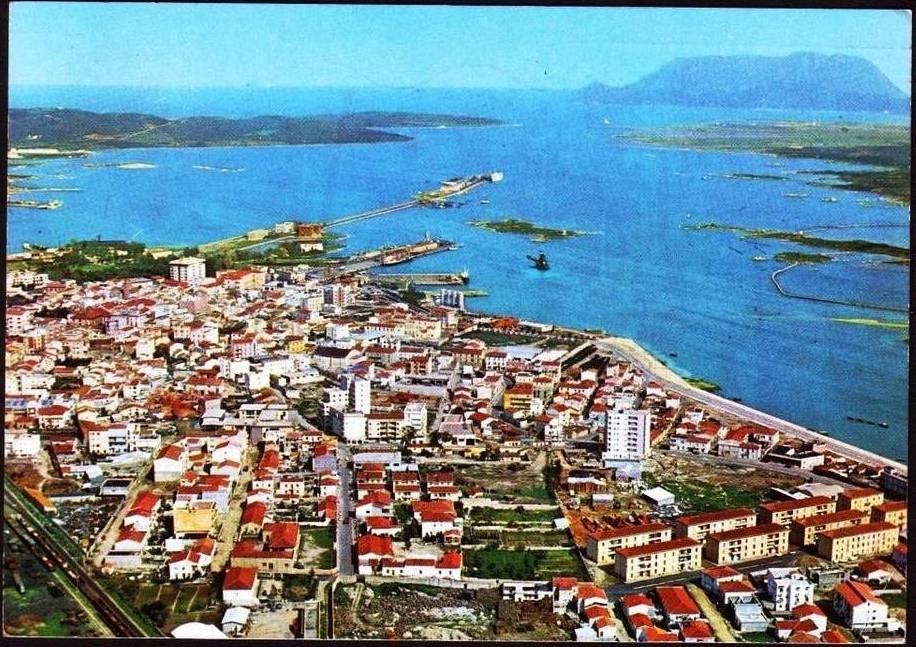

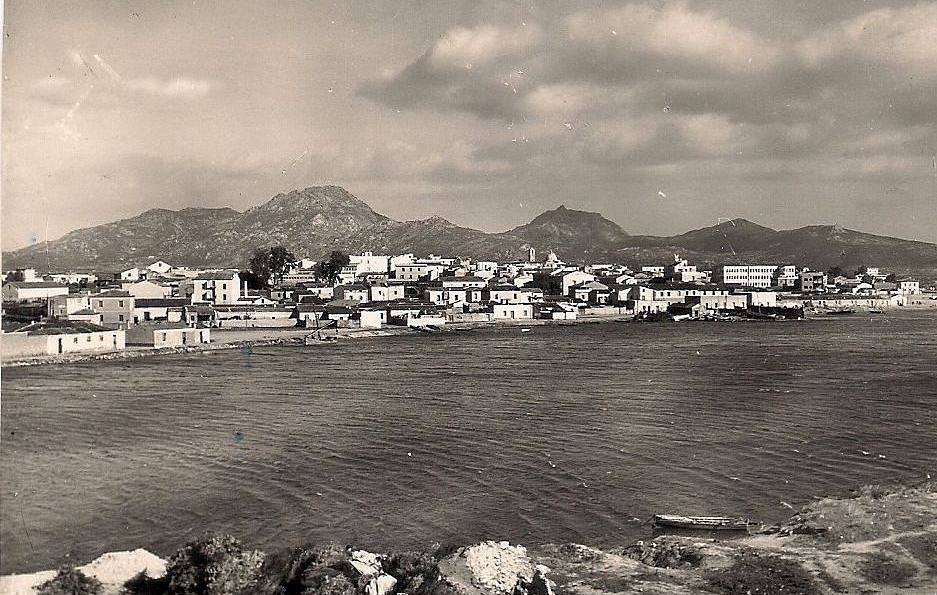

[OLBIA.] IL FUTURO DIETRO TAVOLARA

PREMESSA

In questo libretto ho raccolto una serie di articoli sulla Gallura che ho scritto, nell’estate scorsa, per la “Unione Sarda”.

Gli articoli vengono ripubblicati tali e quali, anche se ora, a cavallo fra il 1964 e il 1965, questa realtà appare ulteriormente mutata, se non nelle sue linee fondamentali o in quei problemi ” storici” che le sono proprii e che mi può essere avvenuto di toccare, almeno in certe connotazioni esterne, in talune apparenze più evidenti.

Negli articoli dedicati al “boom” turistico, per esempio, (i quali occupano uno spazio forse eccessivo rispetto a quella che è l’effettiva incidenza del fenomeno su tutta la realtà gallurese: ma la sproporzione può essere scusata se si vorrà tenere presente la stagione in cui sono stati scritti, e la forza con cui la nascita di un’industria turistica sembra coinvolgere ogni altro aspetto della realtà sociale in quei centri che più hanno risentito del “boom”) mi è capitato di sottolineare come gli improvvisi arricchimenti e lo spostamento dei redditi originati da esso avessero sostituito alle vecchie egemonie famigliari uomini nuovi anche nel governo dei paesi della costa, e facevo l’esempio di Arzachena e Santa Teresa di Gallura. Le elezioni del 22 novembre, invece, sembrano smentire la diagnosi, visto che hanno riproposto dei nomi “tradizionali”, lasciando all’osservatore il problema di decidere se si tratti di una fase di involuzione in quella mobilità sociale che era stata stimolata dal “boom” (una fase nata forse dalla mancata integrazione dei nuovi ricchi agli strati sociali cui si sono trovati assegnati, o addirittura dalla incapacità di trarre già da oggi tutte le conseguenze della loro nuova posizione economica) o piuttosto di un fenomeno di tipo diciamo così “gattopardesco” (“bisogna essere dalla parte della rivoluzione, se si vuole che nulla cambi”).

Nei due centri leaders, poi, Olbia e Tempio – a proposito dei quali mi è avvenuto di indicare un rovesciamento delle rispettive posizioni di prestigio e di importanza effettiva – si avverte una tendenza ad un ulteriore riequilibrio, che può essere, per ora, soltanto una vocazione, ma domani può incidere notevolmente sull’assetto delle due economie: Olbia tende a sentire con maggiore coscienza il suo ruolo di responsabilità nei confronti dell’hinterland (che non è soltanto quello del territorio comunale, ma quello di una vastissima parte della Gallura), mentre Tempio sembra più fermamente deciso a riscattare in una volontà di dialogo il suo splendido (ma pericoloso) isolamento degli ultimi anni.

Del resto, quelli che pubblico qui di seguito sono articoli di un quotidiano, nient’altro: nè inchieste sociologiche, né saggi di costume, né prelievi di dati economici. La loro maggiore ambizione, così come quella di questo libretto in cui hanno finito per confluire, è di essere il ritratto di una condizione umana e civile della Gallura nell’estate del 1964: una stagione nella quale, a chi è nato in Gallura, come me, e continua ad amarla per la somma di virtù che ci ha insegnato e può ancora insegnarci, è sembrato di poter leggere più chiaramente le sue vocazioni e il suo destino. E la cui immagine, dunque, può forse valer la pena di conservare in una sede appena meno effimera di quella del quotidiano.

In una terra come la Sardegna, dove i mali sono così antichi da parere connaturati alla stessa geografia, prima ancora che alla storia, la Gallura è stata sempre una regione che, pur senza aver molto più delle altre da sperare, ha meno disperato dell’avvenire: è da questo atteggiamento che è nata quella serenità di carattere, quell’equilibrio interiore che sono la componente più caratteristica della civiltà gallurese, quell’apertura mentale che non è solo degli uomini di oggi, ma anche delle generazioni di ieri.

Questo libretto è perciò dedicato a mio nonno e a tutti i buoni uomini di Gallura che, come lui, hanno sempre creduto nel progresso.

[CAPRERA.] UN SANTUARIO INCREDIBILE

Caprera, luglio 1964

«La biancheggiante casa di Garibaldi, l’unico luogo santo, l’unico ancora vivo del nostro Risorgimento: l’unico non provinciale, ma interamente umano e progressivo».

Lo ha scritto, meno di una settimana fa, Mario Soldati: e se si parla di Garibaldi, stavolta, non è per fare della facile retorica, ma per chiedersi che cosa rappresenta, per la Maddalena, questo incredibile monumento di Caprera.

Dico incredibile: la Casa Bianca, infatti, è metà villa e metà «stazzo». Ma se è villa, è una villa costruita centodieci anni fa in un’isola deserta, lontana da tutte le rotte (veramente, allora ci passava, ogni mese, un battello che veniva da Genova: quasi quasi meglio di adesso), con una scelta consapevole e leggermente bizzosa d’una solitudine preistorica, cento anni prima che la gente scoprisse questo stesso piacere, il gusto del silenzio e dei deserti. E se è «stazzo», è lo «stazzo» d’un uomo venuto qui a coltivare i campi, ad allevare un po’ di bestiame, a piantare alberi, dopo aver corso i mari di tutto il mondo.

Incredibile, e non basta: già è incredibile, in Sardegna, il gesto di piantare un albero, come questi pini tutti intorno alla Casa Bianca, e il grande albero che il Generale colloco proprio al centro del cortile, il giorno del 1867 in cui nacque Clelia; qui da noi, dove gli alberi, allora, diventavano carbone sotto le mani di una generazione di lucchesi, o i pastori li bruciavano d’estate, come li bruciano ancora adesso.

Uno «stazzo», per viverci e morirci: con tutto quello che occorre per vivere, gli arredi umili e domestici della casa, gli arnesi per coltivare la campagna, la piccola macchina per far andare avanti il mulino. E poi, le tombe: a un passo da casa, in violazione palese della legge, come raccontava anche Donna Clelia. Venne addirittura il sindaco di La Maddalena a portar via il corpo d’un figlio del Generale: l’isoletta non aveva cimitero, e non si poteva seppellire nessuno, lì. Francesca Armosino minacciò di sparargli addosso, e il sindaco – io penso più per amore al Generale che per vera paura –, esaurito il suo dovere ufficiale, se ne andò, lasciando che il bambino avesse li la sua tomba.

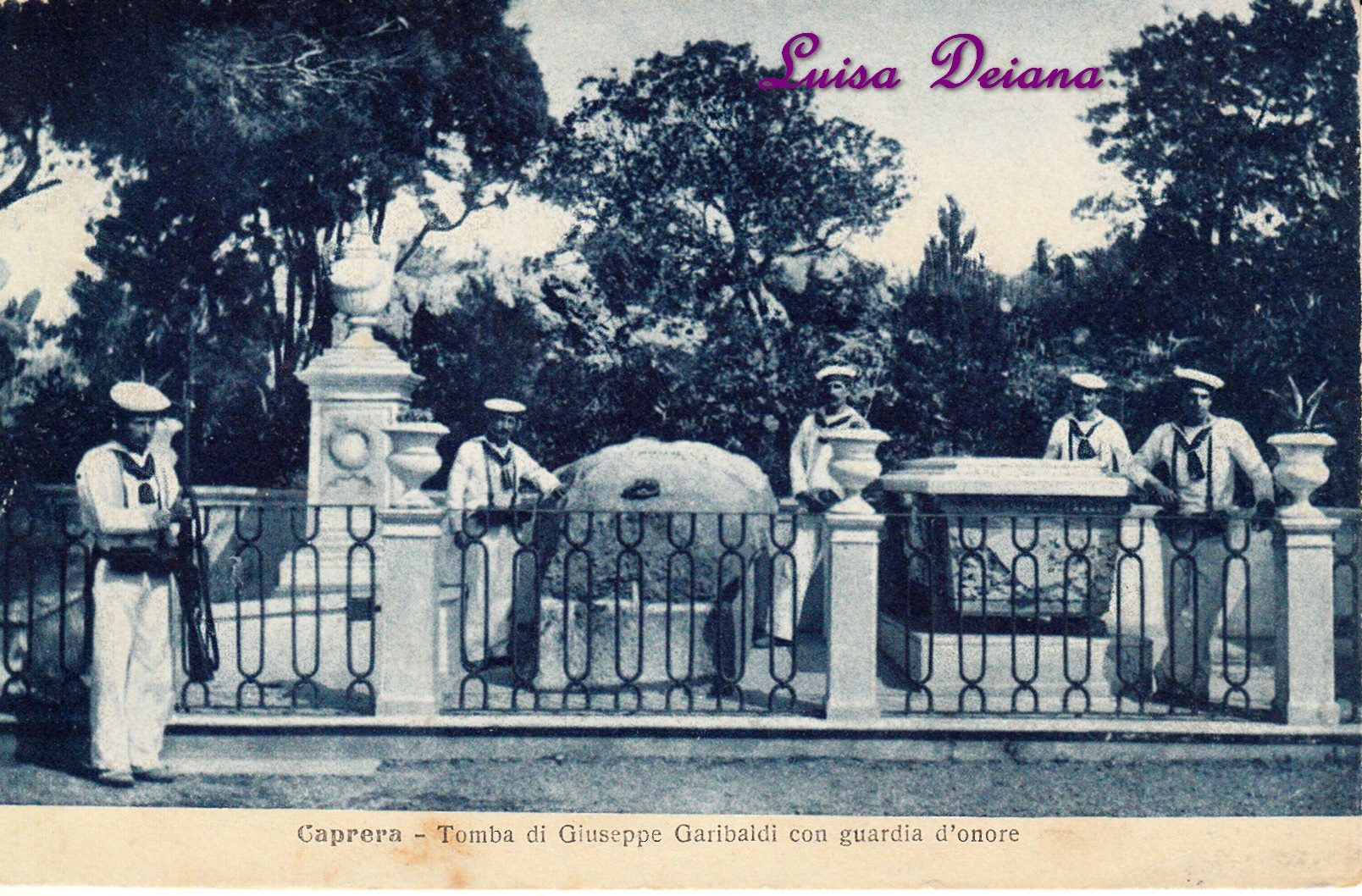

Così nacque questo curioso giardino-mausoleo, dove le tombe hanno lastre non squadrate di granito, uguali a quelle che si vedono tutto intorno, dalle scogliere della costa (Garibaldi, venendo qui, non cercava un luogo per partire, ma proprio per restare: e infatti Caprera non ha porti, neppure di fortuna, e anzi i bassifondi rocciosi tutt’intorno impediscono alle grosse imbarcazioni di avvicinarsi troppo) sino a Monte Tejalone, che è la punta più alta di tutto l’arcipelago.

Se non ci fosse il marinaio col mitra, se non appassissero qui le ghirlande di garofani rossi, que ste tombe non sembrerebbero neppure tombe, tanto fanno paesaggio, sotto l’ombra dei grandi alberi, con la luce del sole (una luce colma d’estate, una luce di vacanza, di vita), con il mare tutto in giro; e il silenzio di Caprera, che resta anch’esso quasi intatto, come tutto quello che il Generale trovò qui, quando ci venne.

Non sempre i luoghi dove i grandi della storia riposano sono più legati a loro dei luoghi dove sono nati e sono vissuti. Dante è più Firenze che Ravenna, ma Garibaldi è solo Caprera: a Nizza c’è appena una targa sbiadita, alta due piani da terra, che si legge a fatica, solo se uno va a cercarsela apposta, e senza chiedere intorno, perché è difficile che la gente ve la sappia indicare. Lì c’era (e non c’è più) la casa dove il Generale è nato, nella piazzona affacciata sul porto, di fronte a questo mare su cui doveva passare tanta parte della sua vita. Una lapide perfino troppo piccola, frutto d’una faticata sottoscrizione di poveri: l’unico ricordo che resti di lui in un paese per il quale a Digione, già pieno di quegli acciacchi che dovevano ridurlo alle carrozzelle che popolano le stanze di Caprera, aveva combattuto la sua ultima battaglia di Partigiano della Libertà.

E dalla piccola patria di Nizza, di cui portava il segno nel chiuso dialetto ligure che amava parlare (sicché, quando si trovava faccia a faccia con quell’altro genovese che era Mazzini, quel dialetto era l’unica cosa che un po’ li rappaciasse, loro che da lontano non facevano altro che polemizzare, e con la violenza di due uomini, convinti ognuno per suo conto della grandezza delle proprie idee), come venne qui, portato per tante genti e tanti mari?

La prima volta che la vide fu nel 1849: il governo piemontese, dopo la caduta della repubblica romana, lo voleva rimandare in America, ma quando la cannoniera piemontese arrivo a Tunisi, non lo lasciarono sbarcare. Torno a La Maddalena, ospite di Pietro Susini, e ci resto quindici giorni: andava a caccia, pescava, giocava a bocce, tre cose che gli piacevano moltissimo e che faceva ogni volta che ne aveva il tempo.

Là vide Caprera, e forse lo colpì il ricordo di Nelson, che era stato a La Maddalena nel 1804 (e il parroco può farvi vedere, ancora, i candelieri d’argento che lasciò alla Chiesa, e un suo autografo): Garibaldi amava molto Nelson, e anzi citava spesso, nei suoi proclami, la famosa frase «L’Inghilterra (il Generale, naturalmente, diceva l’Italia) si aspetta che ognuno compia il proprio dovere».

Nel 1855, grazie anche ad un piccolo lascito del fratello, riuscì a comprarne la metà, che era dei Susini e del comune di La Maddalena: alcuni vecchi compagni d’armi, con Menotti, costruirono la Casa Bianca, quattro stanzette col tetto piatto, per raccogliere l’acqua. Garibaldi veniva di rado, e se la cavava così male con il filo a piombo (lui che, a sentire D’Annunzio, fu «maestro d’ascia e calafato») che fu impiegato solo a portare pietre.

Ma la trasformazione di quel pugno di roccia in un giardino (che ancor oggi sembra un rimprovero all’aridità di tutta la Gallura) fu tutta opera sua: fu lui che piantò meli, peschi, mandorli, perfino la canna da zucchero; scavò pozzi, con una pompa a vapore; vi aprì i sentieri; vi portò le vacche, che mungeva lui stesso, i cavalli, i piccioni, le api, le galline, e le pecore, che faceva custodire da tre mezzadri venuti dalla Gallura.

Di tutta questa vita, di questo incredibile silenzio dove si spegnevano gli echi di un’esistenza leggendaria, che diventava sempre più un mito ogni volta che il Generale si allontanava da Caprera (talvolta, come gli piaceva raccontare, con la barba tinta di nero, per ingannare le sentinelle delle navi che incrociavano davanti all’isola, mentre un suo amico ne imitava l’andatura, camminando appoggiato alle grucce sulla terrazza di casa): di tutta questa vita il senso si coglie soltanto qui, fra i ricordi del Museo Garibaldino, con gli sbiaditi dagherrotipi dei Mille nelle brutte cornici, l’orribile chincaglieria di porcellana nelle credenze uguali a quelle che ci sono in tutti gli stazzi della Gallura, le spade, i regali, le lettere che arrivavano da tutto il mondo.

Il senso di una vita che quanto più si faceva privata, quanto più si legava alle piccole innocenti manie del Generale (la sua passione per la narrativa, in cui pure era così poco versato, con quei romanzacci dumassiani pieni di cardinali grifagni e di verginali eroine; la sua infatuazione religiosa, quando pensava di potersi fare capo di una nuova setta; il suo rigore di vegetariano, alimentato dall’illusione che negli uccellini che venivano sulla sua finestra fossero le anime dei suoi figlioletti morti, che riposavano proprio lì a un passo dal muro di casa), tanto più si dilatava nella memoria degli uomini, più richiamava l’immagine di un uomo miracoloso che, da solo, ha fatto l’Italia.

E la richiama ancor oggi, sicchè è difficile che si esca dalla Casa Bianca senza aver represso, quasi con fastidio, un moto di commozione.

Ecco perché Mario Soldati fa bene ad aggiungere che questo è non solo l’unico luogo santo del nostro Risorgimento, ma anche l’unico luogo ancora autenticamente vivo, Ecco perché anche di recente si è letto, sui nostri giornali, che l’idea di costruire a Caprera un grande Museo Garibaldino non è del tutto accettabile, almeno per come la si prospetta: Caprera è già un museo, anzi l’unico tipo di museo che ancora possa parlare al visitatore, non solo ricordando e commuovendo, ma anche incitando e insegnando. Meglio: non è neppure museo in senso stretto, perché qui tutto è vivo e autentico, in quel certo disordine con cui gli oggetti sono ammucchiati nelle stanze, spade e ponchos, barche e corone funebri, acciarini e lampade, piatti e autografi, compreso quello in cui il Generale chiese di essere cremato, come un eroe antico: e l’Italietta del collegio uninominale e della speculazione patriottarda gli negò, da morto, questo privilegio, come tanti altri gliene aveva negati da vivo, per non perdersi l’occasione d’un funeralone coi fiocchi.

Meglio lasciare tutto così, affidato alle cure della Guardia d’Onore, un gruppo di marinai che vivono qui con bella disinvoltura, come fossero nella casa viva di gente viva (Caprera, dal 1907, è dello Stato, e l’amministra uno speciale ufficio del Demanio Marittimo). Meglio lasciare tutto così, alle cure di Capo Impagliazzo, l’ultimo dei garibaldini: è un ex-sottufficiale di marina, che garibaldino vero non lo è mai stato, ma che da più di trent’anni pensa al governo della casa, e scrive ai parenti di Garibaldi sparsi per il mondo, e riceve lettere da ogni paese, e sa tutto del Generale, verità e leggende, e ne parla come se lui se ne fosse allontanato per una partita di caccia o per conquistare la Sicilia, e dovesse tornare da un momento all’altro.

L’idea del grande Museo Garibaldino, è di Tonino Gana che, insieme ad Aldo Chirico, appartiene al ristretto gruppo di maddalenini che sentono le responsabilità che derivano dall’essere loro, in fondo, gli unici veri concittadini di Garibaldi.

Fu cinque anni fa, in una riunione al vertice del Lions Club italiano: si elaborava il progetto di una grande iniziativa, a carattere nazionale, di cui il Club si sarebbe potuto fare patrocinatore. Quando toccò a Tonino Gana, e parlò del Museo Garibaldino, ci fu un applauso: il grande tisiologo professor Morelli ritirò il suo progetto per appoggiare quello di Gana.

Se ne parlò a lungo; in Sardegna l’avvocato Lelle Pilo lo presentò al presidente Corrias, si decise di bandire un concorso per il progetto.

Ora è un po’ tutto fermo, ma l’idea potrebbe essere ripresa, e tocca ai maddalenini di tornare a patrocinarla, per gli obblighi che hanno verso Garibaldi o per i ricordi che conservano. A La Maddalena, a parte i pettegolezzi amichevoli sulla fama di grande amatore che il Generale ha in ogni biografia, Garibaldi era di casa: battezzava i bambini, dava loro di quegli stessi strani nomi che aveva voluto per i figli, regalava le camicie rosse che ancora qualche famiglia possiede e sono cimeli, perché il Generale non volle averne mai due per volta: quando arrivava a tre, ne dava via una, qui c’erano i suoi amici più fidati, i Susini, i Bargone, e Giobatta Culiolo detto il maggiore Leggero, che lo aveva seguito in capo al mondo.

Tocca ai maddalenini: anche perché, secondo me, il Museo Garibaldino dovrebbe sorgere a La Maddalena, lasciando intatta – come si è suggerito da più parti – l’atmosfera di Caprera, e ordinando qui, invece, una storia illustrata di questa vita straordinaria, secondo il principio con cui si fanno i musei moderni, secondo il principio con cui lo stesso Mario Soldati ordinò a Italia ’61 il Museo Storico del Risorgimento.

La Maddalena, del resto, già risulta il centro dell’interesse garibaldino: è qui che sbarcano i pellegrinaggi, di qui passano le migliaia di persone che ogni anno vengono a Caprera. Ho contato io stesso più di 950 firme nel registro della Casa Bianca, sotto la data del 2 giugno: e fuori dell’anniversario, è sempre un via vai di gente, con una media di 90 mila l’anno, quasi 300 al giorno, che anche in denaro – a voler tener conto solo dell’incidenza sul piano del turismo (e il turismo vero di La Maddalena potrebbe essere questo, perché no?) – rappresenta una cifra considerevole.

La Maddalena pensa a Caprera come a una sua appendice, forse neppure necessaria: ma il giorno che, con redditizia umiltà, i maddalenini si decidessero di rovesciare il rapporto, e a considerare l’isola maggiore come semplice introduzione alla visita di Caprera, a «questo luogo santo, quest’unico luogo vivo del nostro Risorgimento», finirebbero per guadagnarci. E, soprattutto, restituirebbero finalmente a Caprera e al suo antico proprietario parte dell’onore che l’isoletta e il suo proprietario hanno dato a La Maddalena.

[LA MADDALENA.] DOVE I MARINAI VANNO A SCUOLA

La Maddalena, luglio 1964

«Signor Comandante, Le raccomando il mio Nino, ora che (come dicevano i nostri padri al comandante di reggimento) mio figlio è diventato suo figlio».

Scrivono così, i padri dei ragazzi delle Scuole Cemm di La Maddalena; e il loro comandante, il capitano di vascello Mario Bruni Liberati, si trova ad essere il padre di mille giovanotti d’ogni parte d’Italia, che sono venuti qui ad imparare uno dei più antichi e fascinosi mestieri del mondo, quello del marinaio.

«Sono uno studente dell’istituto tecnico G. Colombo di Sanremo, e avendo visto alla televisione un documentario sulle scuole dei marinai e avendo grande passione del mare, vorrei sapere quali documenti occorrono…». «Nostro figlio ha 14 anni e vuole diventare marinaio: vi preghiamo di spedirci il regolamento di ammissione alla scuola e quanto altro possa chiarire le idee a noi genitori…».

Sono lettere che ho visto, stamattina, sul tavolo del «direttore agli studi» delle Scuole Cemm: lui, il direttore, è il capitano di fregata Danilo Guyon, un uomo ancora giovane, alto e asciutto come certi attori degli western americani, e infatti scoprite in fretta che gli ultimi due anni li ha passati proprio in America, ad Annapolis, la grande Accademia Navale degli Stati Uniti. Lì insegnava italiano e storia della marina italiana a gente che a uno che andava per mare come Cristoforo Colombo un po’ di riconoscenza dovrebbe avercela: al secondo anno, il suo corso registrò un incremento del 13 per cento, e allora al momento di rientrare in Italia qualcuno a Maripers (che è l’ufficio del Ministero da cui dipende, praticamente, ogni marinaio della Repubblica) pensò bene di far tesoro di quella esperienza didattica e di relazioni umane mandandolo a La Maddalena, a dirigere una delle due scuole d’Italia in cui si preparano le nuove leve della Marina Militare: quelle che, qui in Sardegna e a Taranto, qualificano i futuri «quadri intermedi» (i sottufficiali: ma si può diventare facilmente anche ufficiali) di un organismo vasto e complesso come quello di una marina moderna.

Il comandante Guyon parla con un tono e una terminologia da tecnica della pedagogia moderna: se non fosse il calore della «missione che si vede brillare al fondo di certi discorsi sui «suoi» ragazzi – che entrano qui ancora contadini, ancora studenti, ancora artigiani, e ne escono prima di tutto uomini, e cioè cittadini e marinai –, sembrerebbe una scienziato di psicologia di massa.

Del resto, la Marina s’è dovuta mettere decisamente sulla strada della propaganda più moderna e più raffinata, appena i problemi del reclutamento degli uomini si sono fatti più urgenti: è stato negli anni scorsi, in pieno «boom», che proprio nelle Scuole Cemm si sarebbe potuto toccare il polso della mutata condizione economica e psicologica degli italiani. Allora, poca gente andava in marina: la società del benessere mediocrizzava i suoi ideali di vita, legandoli all’idea della comodità, dello scooter, del calcio-spettacolo, degli elettrodomestici. Non andavano in marina, perché marina vuol dire disciplina, lavoro serio, vita affascinante, si, ma scomoda.

La direzione generale del Cemm, che recluta i volontari del mare, vide le statistiche delle domande prendere la curva all’ingiù: lo slogan un avvenire sul mare, venite in marina e imparate un mestiere, non funzionava più tanto su gente che, in fondo, un mestiere poteva anche inventarselo nei triangoli industriali del miracolo. Oggi, invece, il marinaio che, perfino dalle colonne della pubblicità dei quotidiani, ti dice: vieni in marina!», ha una bella barba a collare che sembra quello sui pacchetti delle Players Navy Cut. L’invenzione degli esperti di pubblicità è tutta li: in quella barba che vuol dire marina, anzi marineria, di quelli autentica e favolosa dei nostri libri d’infanzia, tutte le immagini mitiche dei grandi navigatori, da Ulisse a Robinson Crusoe, dal capitano Nemo al Corsaro Nero.

E i ragazzi, oggi, chiedono in numero sempre maggiore di essere ammessi alle scuole Cemm: li spinge, sì, l’insicurezza della congiuntura, ma li muove anche, più di quanto non si creda, proprio il fascino antico del mare.

Sembra davvero difficile da credere, in un tempo scettico come il nostro: può darsi che molti vengano qui, specialmente dalle regioni del Sud, che sono per tradizione quelle che alimentano di più le leve marinare, per sfuggire alla vita chiusa del paesino, alla fatica della terra; ma è proprio il mare quello che li attira più di tutti, il desiderio dell’avventura, il senso (magari oscuro e confuso, all’inizio) di una vita assolutamente diversa». Così dice il comandante Guyon: e subito l’esempio, sotto mano. L’altro giorno ci sono state delle dimostrazioni di un gruppo di Arditi Incursori, una delle tante specializzazioni della marina, gli eredi dei sommozzatori che andarono a Malta, a Alessandria, a Gibilterra a cavallo dei «maiali»: ora la tecnica della guerra sub» è diventata persino più straordinaria, con l’aumento dei mezzi ed il perfezionamento degli autorespiratori. Bene, due ore dopo la dimostrazione, già c’erano sul tavolo del comandante più di cento domande per andare alla scuola degli Arditi Incursori.

Ma sul mare non c’è solo avventura: c’è anche, proprio come dice lo slogan, un avvenire, cioè un mestiere. La scuola di La Maddalena ha dieci specializzazioni, divise in tre gruppi: alla scuola nocchieri si può diventare Nocchieri, o Nocchieri di Porto (e si finirà a guidare le navi o a controllare il difficile lavoro delle Capitanerie di Porto), o Palombari o Infermieri; alla scuola Motoristi si può scegliere fra Meccanici e Motoristi Navali; alla scuola Furieri si può diventare Furieri Segretari, o Furieri Contabili, o Furieri di Sussistenza o perfino Musicanti (la Marina ha una tradizione, in fatto di bande).

E la scuola è una «scuola» sotto tutti i punti di vista: solo che in questa, si potrebbe dire per amore di battuta, ci s’entra volontari. Ma per il resto, le cose non cambiano molto: gli allievi (basta avere 16 anni compiuti) arrivano agli ultimi d’agosto, e il primo settembre il loro anno scolastico, che per alcuni corsi dura sino al dicembre dell’anno successivo, è già cominciato.

Ci sono le aule, ci sono i banchi, le lavagne, i libri; e ci sono anche i professori, per lo più ufficiali di marina, che oltre al normale servizio si fanno le loro trenta ore di lezione alla settimana che, a vedere dalle 18 ore che in genere fanno i professori di tutte le scuole d’Italia, sono già una fatica da stroncare gente che abbia appena appena meno entusiasmo e meno senso del dovere di loro.

Le materie variano da specializzazione a specializzazione, salvo alcune, come l’italiano, la storia, la geografia, che sono comuni per tutti: ma quello che cambia è il metodo d’insegnamento, che qui è tutto finalizzato alla costruzione di questo marinaio ideale, un uomo sicuro e consapevole, al quale si possano tranquillamente mettere in mano quei delicatissimi apparati, quei prodigi della tecnologia che sono oggi le navi. E non ultime proprio quelle della nostra marina che – abbandonata dalla Francia la politica africana – è la più importante e la più moderna del Mediterraneo: navi che la Marina ha fatto con grossi sacrifici di tutti gli uomini che la servono, rinunciando a tante legittime e necessarie rivendicazioni (non escluse quelle economiche che, sul piano del reclutamento, non valgono meno delle altre), per trarre, dal suo bilancio, non ricco, i mezzi per restare alla pari con i progressi della strategia moderna. Non in vista della guerra, ma al servizio della pace: come ha scritto l’ammiraglio Spigai, un appassionato zelatore di una marina «utile ed efficiente, in un suo bel libro dedicato a tutti gli italiani, il popolo – dice lui – che la geografia ha fatto il più marinaro del mondo, ma che dimentica tanto spesso a che serve, appunto, il mare, e a che cosa servono le navi.

Gli allievi hanno a disposizione un materiale didattico di eccezionale vastità e completezza; per i furieri ci sono macchine d’ufficio, dalle più semplici alle più complesse, come gli apparecchi per la stenografia; per i motoristi ed i meccanici ci sono motori interi da smontare e rimontare pezzo a pezzo, e perfino una monumentale caldaia, d’un tipo un po’ antico, magari, quando quelli che ci lavorano li chiamavano le zampe nere: e ora invece sono tecnici ad altissima specializzazione, che se ne stanno, in camice bianco, nelle centrali d’automazione dei grandi impianti propulsori delle navi. Ci sono migliaia di modellini di navi, in piccolo, in grande, in legno, in ferro, disegnate, sezionate, divise, indagate fin nei minimi particolari; ci sono migliaia di libri, su tutti i mille problemi della vita di mare, dall’antico Portolano all’ultima edizione d’un testo americano sui nodi che si possono fare con una fune: tutti e settemila, non escluso quello della cravatta!

Una scuola, dunque; e una scuola moderna, efficiente, persino divertente: ma, fuori, passando nei grandi cortili pieni di sole, da un caseggiato all’altro, si capisce subito che c’è anche altro. C’è la disciplina, la «milizia»: cioè il dovere da compiere, una routine di regole precise da rispettare. I ragazzi del Cemm sono, insomma, studenti e marinai, insieme: ragazzi che studiano oggi per essere, domani, perfetti uomini di mare.

Nella scuola di La Maddalena ne passano, ogni anno, quasi un migliaio; qui studiano, qui imparano un mestiere (e la loro qualificazione è certamente superiore a quelle delle scuole professionali rispetto a cui il Cemm rilascia, alla fine del corso, dei titoli di studio equipollenti), qui fanno dello sport, in mare, in piscina, sul campo di calcio, di basket, di pallavolo. Oltre il portone delle Scuole Cemm, affacciate sul mare azzurrissimo tra Santo Stefano e Caprera, c’è un paese intero, con una completa autonomia di funzionamento, dall’acqua (un problema che a La Maddalena è davvero un grattacapo per tutti) alla cucina e al bar, dal cinema alla piccola tipografia, da cui escono i libri di testo e dove gli allievi, il giorno di Santa Barbara, che è la loro festa, stampano un giornalino, fatto all’insegna di quello spirito studentesco che, evidentemente, è uguale dappertutto: solo che qui i professori si chiamano comandante» e gli… istitutori «cаро».

A dicembre arriva il primo «colloquio»: è una presa di contatto psicologico-attitudinale, più che un vero e proprio esame. I meno pronti vengono consigliati a non continuare su una strada difficile: i meno diligenti sono spronati a far meglio. Gli stessi ufficiali-insegnanti scrivono ai genitori dei ragazzi (ecco, anche quello che i pedagogisti chiamano il rapporto scuola-famiglia), informandoli del loro andamento, perché li richiamino o li incoraggino.

Sull’inizio dell’estate, verso questo periodo, finiscono le lezioni: e nel periodo che procede gli esami, proprio come accade ora agli «altri» ragazzi, qualche ufficiale mattiniero trova i suoi allievi che studiano di nascosto, prima che suoni la sveglia, rubando al sonno le ore del recupero finale. Nelle sale di ricreazione, ci sono tavoli di ping pong, bigliardi, televisori: ma alla fine della giornata, fra studio, esercitazioni e sport, di gente che abbia una voglia pazza di giocare non ce n’è molta.

E dopo i primi esami, prima di quelli finali con i quali si lascia la scuola, il tirocinio: che in genere si fa a bordo di una nave vera, dove si ritrovano tutti gli strumenti cui ci si è abituati a terra, dove si vede veramente che cosa si è imparato, dove il mare è mare con la emme maiuscola.

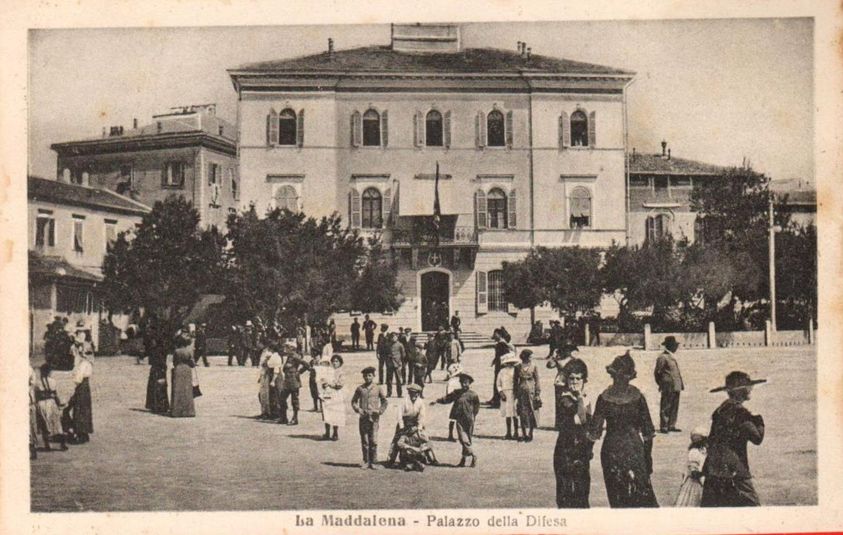

[LA MADDALENA]. UN’ISOLA CHE NON CAPISCE IL MARE

La Maddalena, luglio 1964

Prima della guerra, la Maddalena la chiamavano «la piccola Parigi». Loro, i maddalenini, un po’ se ne schermivano, di questa fama di città alla moda, ma un po’ ne godevano, alimentandola con una cert’aria di superiorità per la gente di Gallura, da cui i maddalenini si sentivano e – soprattutto – si proclamavano assolutamente diversi. Dall’altra parte del braccio di mare che li divide da Palau ci era un mondo di contadini mediocri ed ordinati, da loro c’era il nitore coloniale della cittadina, lo splendore abbacinante delle divise della Marina, il senso continuo di una vita elegante e quasi internazionale.

«Andiamo in Sardegna», dicevano, quando qualche necessità li tirava fuori dall’isoletta: la Sardegna, per loro, era un altro mondo; i «sardi», che oltretutto parlano, anche in Gallura, un dialetto diverso dal loro (un dialetto con meno influenze corse, con minori cadenze altogenovesi), erano tutti gli altri.

Se ne pentirono subito dopo il primo bombardamento: fuggirono tutti in Gallura, da Tempio ad Arzachena giravano per stazzi e case cercando un letto, un pezzo di pane, con la franchezza e l’insistenza di gente che un po’ se ne sentiva in diritto, visto che era l’unica, in Sardegna, ad aver abitato, sino ad allora, dentro quella che era un’autentica polveriera, un’isola trasformata in una delle piazzeforti marittime più grosse del Mediterraneo. L’atteggiamento dei galluresi, in quell’occasione, non fu forse dei più adatti a stemperare la polemica: snobbati per tanti anni, non c’era un pezzo di pane, un uovo, una coperta, che non cedessero con la degnazione di chi vuol far vedere che il piacere, lui, lo fa perché è superiore. Ogni gallurese era, in quei giorni, come la formica povera ma previdente che rimprovera la cicala mondana e godereccia al momento dell’invernata..

Era una brutta invernata: di notte il cielo da Olbia a La Maddalena s’accendeva tutto, la contraerea disegnava bagliori paurosi. E poi il terribile pomeriggio del «Trieste, con tutti gli ospedali di Gallura pieni di marinai bruciati, neri di nafta, e i treni che correvano impazziti vomitando feriti ad ogni stazione.

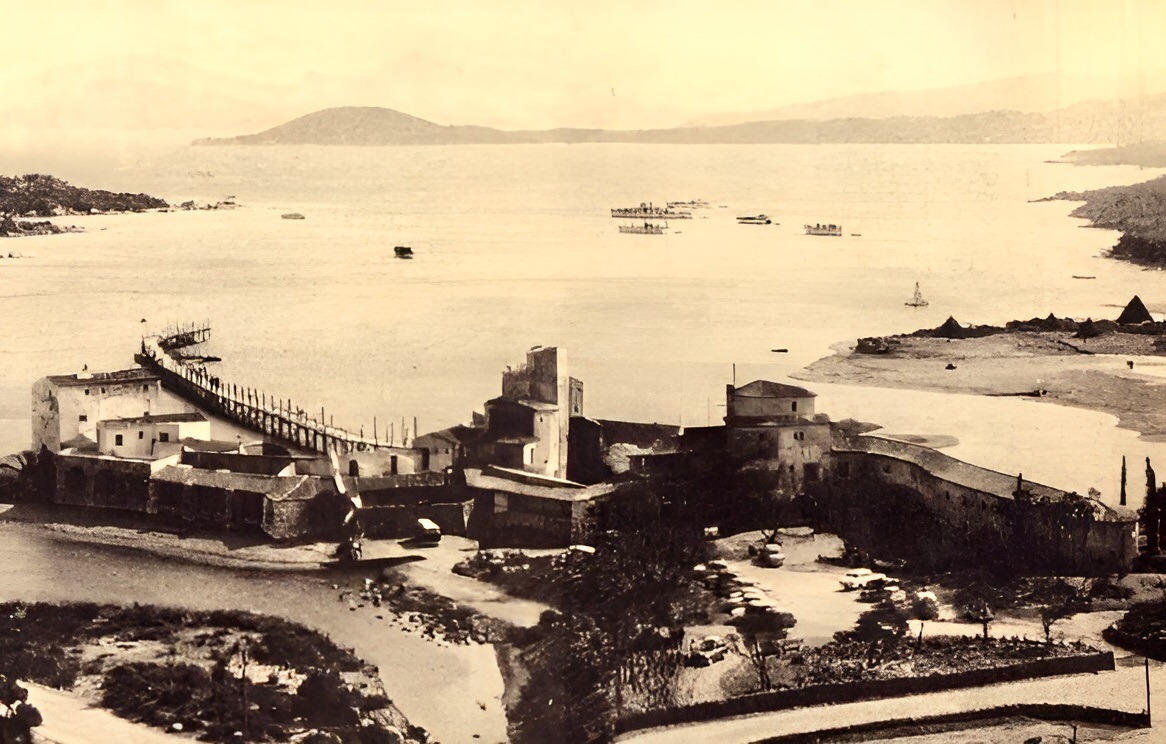

Quando tornarono a La Maddalena, c’era tutto da rifare. Col trattato di pace le batterie e la piazzaforte furono smantellate: se n’andò la Marina, che a La Maddalena era il perno di un’economia tutta puntata sull’organizzazione dei servizi di una popolazione militare praticamente uguale, come numero, a quella civile, e certo più ricca sul piano della incidenza delle spese.

Gli anni fra il 1944 e il 1948 furono i più neri, per La Maddalena: l’arsenale era il luogo dove questo senso di crisi, la disperazione del domani si raggrumavano in un moto di protesta. In quel periodo, c’erano perfino due squadre di calcio, a La Maddalena: da una parte l’Ilva, che era la squadra dei borghesi, di quelli che, in un certo senso, avevano potuto mettere le radici nel sottile ma resistente terreno della burocrazia cittadina, dall’altra una squadra che si chiamava prima Arsenale poi La Maddalena, e che esprimeva il rimprovero di tutta la gente che ogni giorno vedeva diminuire la sicurezza del pane, e che era l’unica vittima d’una guerra che gli «altri», i ricchi, avevano fatto e perduto. Fortunatamente, i derbies infuocati, giocati sul ventoso cortilaccio delle Elementari, furono l’unico momento di scontro di questa divisione.

Poi tornò la Marina, La Maddalena scoprì il turismo: oggi i problemi non sono certo cambiati ma, in un certo senso, hanno perduto quella tragica intensità. Iosto Tramoni, un medico di Santa Teresa di Gallura, è da un po’ di tempo il sindaco di un paese che, in fatto di nevrilità amministrativa, non scherza neppure a petto di Olbia e di Tempio (i due centri della Gallura con cui La Maddalena si paragona sempre più di frequente): anche lui, come i sindaci più popolari di La Maddalena, viene dalla Marina, e così si trova ad essere quasi il simbolo della ritrovata amicizia fra gli abitanti di questa cittadina e la Marina militare.

In un’isola che all’ultimo censimento aveva undicimila abitanti, i marinai sono millecinquecento, ma spesso anche duemila, a seconda del periodo dell’anno. Di questi un centinaio sono ufficiali che vivono qui con le loro famiglie, tre o quattrocento sono i sottufficiali (anche loro, spesso, con famiglia): l’arrivo delle navi della Divisione Navale del Tirreno è un fatto ormai consueto, non più d’un mese fa c’è venuta la squadra francese, che sia per la scarsa attrezzatura militare dei porti corsi, sia per l’abbandono della politica africana, dovrà servirsi sempre più di frequente delle installazioni maddalenine.

Non è un’esagerazione pensare che, oggi come oggi, la presenza della Marina porti alla bilancia della città più di un miliardo e mezzo di lire all’anno, qualcosa come 125 milioni al mese, che significa che l’economia «civile» di La Maddalena può contare su un’entrata fissa di 10 mila lire al mese per abitante.

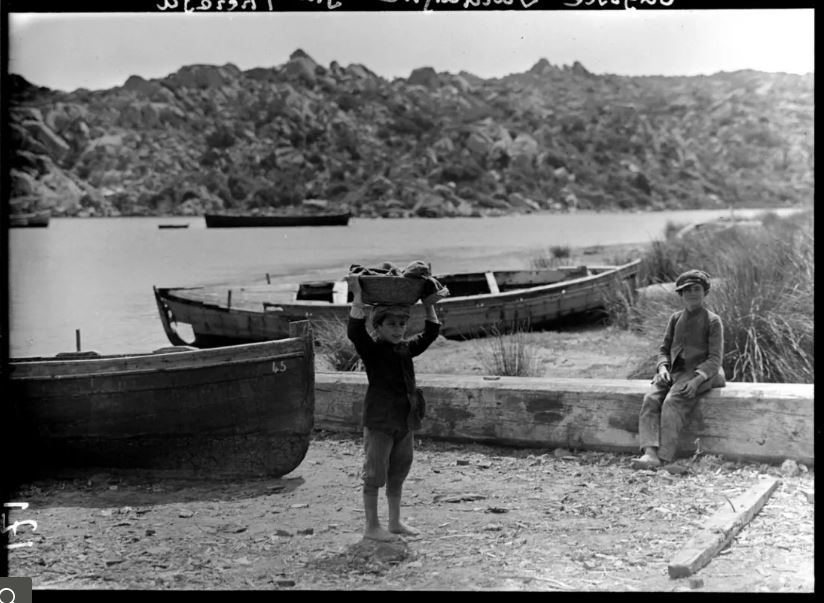

Naturalmente, si sa come sono le statistiche: ma anche se la loro giustizia distributiva è soltanto astratta, i soldi entrano, e c’è gente che li rastrella, a diversi livelli, con una gamma di attività tutta legata, appunto, alla presenza della Marina che resta, ancor oggi, la più grossa e più sicura fonte di reddito per tutti i maddalenini. Eppure, loro, i maddalenini, non sono gente di mare: non lo amano, il mare, né sanno lavorarlo come fa tutta l’altra gente che abita sulle rive del Mediterraneo. In questa loro ostinata ed inconscia diffidenza i maddalenini sono davvero sardi: e come tutti gli altri sardi voltano le spalle al mare, e vivono a La Maddalena come fosse una città di terra, affacciata per errore su una presenza casuale e tutto sommato fastidiosa, che è, appunto, il mare.

Perfino Domenico Millelire, che è la gloria marinara di La Maddalena, e che fu il primo marinaio d’Italia ad avere la medaglia d’oro al valor militare (quando l’Italia non c’era neppure), se la conquistò, la sua gloria, con un’azione sostanzialmente terrestre, in un duello di artiglieria contro il più famoso artigliere della storia, il tenente Bonaparte.

Se uno, del resto, questi dati della demopsicologia va a cercarseli nei reperti architettonici, come fanno gli urbanisti, s’accorge subito che, per esempio, la via più importante della città è il Corso Garibaldi, ombrato e tortuoso come un carrugio genovese: ma dove il mare non si vede per niente, e a malapena barbaglia in fondo ai vicoli. Sul lungomare nessuno va mai a passeggiare: se ci sono gli alberghi e le trattorie, quelli sono per la gente di passaggio. A Piazza Comando, d’estate, li caccia la frescura della brezza, a sera. Le poche case fuori dell’abitato sono tutte lontane dal mare, arroccate sui quattro palmi di collina alle spalle del centro: solo ora ne fanno qualcuna più vicina al mare, ma sono di quelli di fuori, e per altra gente di fuori.

La Maddalena non ha uno yacht club: chi veleggia nello stretto fra l’isola e Santo Stefano o sono allievi delle scuole del Cemm, o è qualche maddalenino che sta tutto l’anno fuori, e che qui ci viene in vacanza, come a un altro mare qualsiasi.

Pescatori non ce ne sono: a meno che non si voglia parlare di attività individuali, meno che artigianali. Così non ci sono cantieri: c’è solo qualche carpentiere, che pure gode d’una certa fama.

La contraddizione di La Maddalena è tutta qui: d’essere una città che soffre profondamente di tutti gli svantaggi dell’insularità, ma non ha mai pensato a sfruttare nemmeno uno dei vantaggi offerti da questa condizione.

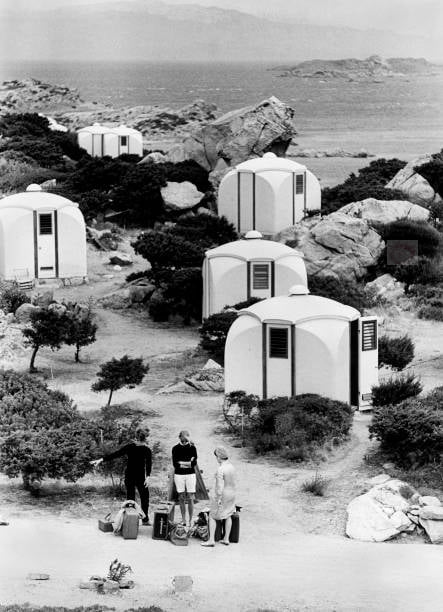

Per esempio, il turismo: da quando i «bagnanti galluresi (ma pochi, sempre) venivano qua per andare a Cala Fumosa, a Santo Stefano, con i curiosi fiaschi con la loro bolla di vetro per metterci il ghiaccio, e i grandi ombrelloni con la tenda intorno per spogliarsi e mangiarci, fino ad oggi, che il Club de La Méditerranée ci porta mille persone al giorno, e che i grandi della café-society internazionale ci vengono sullo yacht, a La Maddalena non è cambiato molto. Soprattutto, non è cambiata l’attrezzatura, e non è cambiata l’abitudine a pensare in termini di città, di centro abitato, il fenomeno del turismo.

Eppure il «villaggio magico», come si chiamava all’inizio il Club de la Méditerranée, aveva suggerito la strada buona: era andato a scegliersi una zona appartata (perfino troppo, portando le danze thaitiane e l’allegria impiegatizia di una classe ben individuata di vacanciers, fin sotto la Casa Bianca di Garibaldi), e soprattutto aveva indicato come La Maddalena dovesse pensare il turismo non in chiave di isola, ma in chiave di arcipelago.

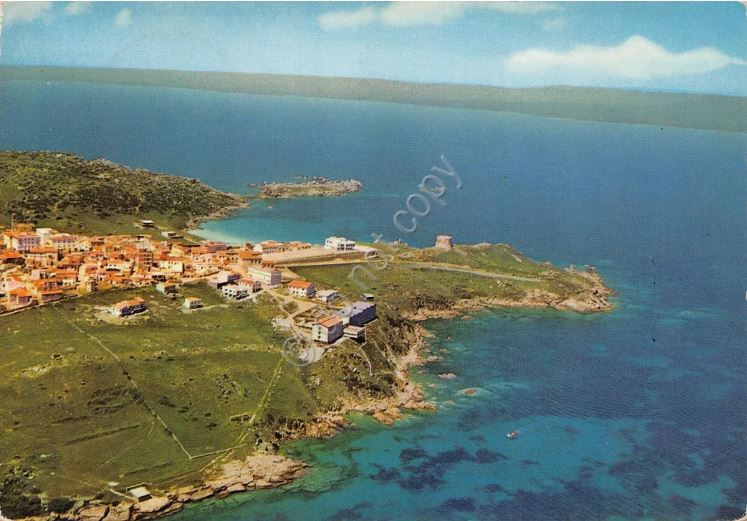

La Maddalena, infatti, è il centro di un arcipelago di sette isole, con Caprera e Santo Stefano, le più grandi, a un passo dall’isola-madre, e, verso lo stretto di Bonifacio, Spargi, Budelli, Santa Maria, Razzoli e, più piccole ancora, Corcelli, Piana, Barrettini, Spargiotto: solo La Maddalena è abitata, e tutte le altre, se si fa eccezione per Caprera, sono completamente deserte.

La Maddalena è bella, non c’è dubbio, ma il fascino maggiore le deriva dall’arcipelago, dalla possibilità che essa offre ad ogni buon cittadino stanco della routine meccanizzata della città di trasformarsi in un Ulisside moderno, pronto a correre le isole. In realtà, questa possibilità è offerta solo ai pochi beati che, la «barca», la posseggono in proprio. Gli altri, se non ce l’hanno, a La Maddalena certo non la trovano. Ecco un esempio di quel che si diceva: da La Spezia a Saint Tropez, per centinaia di chilometri, sulle due riviere, ci sono più barche da noleggiare che stanze da affittare: barche di tutti i tipi, dalla barchetta con gli scalmi e i remi per gli innamorati desiderosi di un po’ di solitudine faticata a olio di gomiti, alla barca» con tre marinai d’equipaggio, frigo, aria condizionata, radar e tv.

A La Maddalena, neppure questa piccola attività, che è comune ad ogni centro balneare (e a dire la verità non c’è neppure ad Alghero, ne ad Olbia né a Santa Teresa): ma che qui sarebbe doppiamente necessaria, perché aprirebbe al turista d’alto bordo quello sul quale La Maddalena deve saper puntare l’orizzonte di un arcipelago che è forse il più bello del Mediterraneo. Per convincersene, basta fare un giro lungo questa benedetta panoramica», una strada che, per come era necessaria, si sarebbe dovuta fare in un giorno, e invece, dopo anni, è ancora lì, con un pigro bulldozer, che apre, un palmo al giorno, gli ultimi cinque chilometri. E chissà quando arriverà.

Del turismo maddalenino Tonino Gana è il fondatore, il capo, e il cireneo: è lui che, alla fine del mese, anticipa all’impiegata della Pro Loco, che ha un attivissimo ufficio d’informazioni, quello stipendio che solo a fine di anno, forse, riuscirà a recuperare dall’Ente provinciale del Turismo (e che battaglia, ogni volta!).

Nel ’63 – dice Gana, che oltre a tutto il resto della faticaccia si sobbarca anche quella delle statistiche, in polemica con quelli che trascurano La Maddalena – abbiamo assistito 13.850 turisti, più altri 1255 in comitiva organizzata: a Caprera ne sono transitati all’incirca 80 mila, e 1300, o giù di lì, ne ospitavano i panfili che sono arrivati a Cala Gavetta. Un totale, insomma, di 165 mila giornate di presenza turistica, con un introito facilmente calcolabile intorno al mezzo miliardo.

Ma, certo, non è che si possa andare avanti così: La Maddalena è ancora troppo isola, con questi traghetti che attraversano lo stretto ogni due ore, più o meno: ci sono dieci minuti di navigazione, e fino a quando non si potrà prendere il traghetto come si prende il tram molta gente, dall’altra parte, subirà quel blocco psicologico che ogni sardo prova, sempre, di fronte al mare.

Qualche anno fa s’era parlato a lungo d’un progetto, di cui Tonino Gana era uno dei propagandisti più accesi: quello della diga-ponte, cioè d’un ponte che, attraverso Santo Stefano, congiungesse La Maddalena alla terraferma, come è successo a Venezia.

Ora, naturalmente, se ne continua a parlare: ma in tono meno acceso, come se all’appassionata speranza di quegli anni pionieristici sia subentrata una rassegnata sfiducia.

Qui, d’altra parte, ci sono tanti altri problemi, e grossissimi, ancora da risolvere: primo fra tutti quello dell’acqua, che è, sì, come dice qualcuno, un problema comune a tutti i centri della Gallura, ma che qui si sente anche d’inverno, sempre, in manie ra ansiosa e spesso drammatica.

Aspettate l’acquedotto del Liscia, gli hanno detto: e loro aspettano, certo, ma da tanto tempo e, come i rondinini della poesiola che studiavamo alle elementari, pigolano sempre più piano.

Poi il bacino di carenaggio: proprio l’altro mese il Consiglio Provinciale ha votato un ordine del giorno dei consiglieri maddalenini dove si fanno voti per questa opera che potrebbe offrire ai maddalenini un mezzo di sopravvivenza più loro, più fisso, più legato alla città.

Stringe davvero il cuore, in questi caldi meriggi d’estate, pensare che in un posto così bello si debba fare tanta fatica per campare: e dove, facendo il viaggio in traghetto con un carro mortuario, come è capitato a me, puoi scoprire con un brivido che, fra trasporti, pratiche burocratiche e dazio, perfino morire può diventare un problema.

[COSTA SMERALDA]. IL FERRAGOSTO DELLA REGINA

Cala di Volpe, agosto 1964

Ci sono tanti panfili grandi e piccoli, questi giorni, sulla Costa Smeralda, che nessuno si è accorto del motoscafo tutto bianco che si è affacciato sul golfo di Liscia di Vacca ieri alle cinque del pomeriggio. La viaggiatrice in camicetta e gonna bianca, scarpette basse al piede, foulard rosso sul viso giovanile e lentigginoso era la signora Elisabetta Windsor, regina di Inghilterra, che scendeva dal suo panfilo tenuto prudentemente al largo; era venuta a prendere il tè con la sorella e con il cognato, ospiti del principe Karim in un bungalow di La Pitrizza. È stata una visita fugacissima e segreta, quanto bastava per fare un salutino ai signori di Snowdon che passano le loro due settimane da turisti tutto casa e mare, con lunghe nuotate dal motoscafo che il consorzio della Costa Smeralda ha messo subito a disposizione dei principi. Poi la regina si è allontanata verso il suo panfilo, mimetizzato al largo tra le centinaia di vele che corrono, da sette giorni, verso Porto Cervo, la nuova perla della Costa Smeralda che nasce ufficialmente domani.

Domani alle cinque del pomeriggio, infatti, il principe Karim consegnerà la prima «Coppa Porto Cervo» all’equipaggio vincitore della grande regata organizzata dallo Yacht Club del Tigullio, il più raffinato e famoso degli yacht clubs italiani, e conclusosi oggi sul grande molo fatto costruire dal consorzio della Costa Smeralda. Gli yachts erano partiti da Portoferraio nell’isola d’Elba lunedì notte alle 22: sono state 132 miglia particolarmente faticose, perché il vento teso di ponente e il mare forza sei hanno impegnato a fondo gli equipaggi ed i natanti che pure appartengono alle classi R.O.R.C., cioè alla aristocrazia della navigazione di altura. Stasera i 40 panfili che hanno portato a termine la affascinante maratona marina dondolavano tranquilli, con il gran pavese spiegato al vento leggero, mentre un altro centinaio di yachts e di chriscraft faceva da cornice dai pontili tutto intorno; un paesaggio da disneyland marina, in mezzo al quale si muoveva una folla di turisti venuta qui da tutta la costa nord: i marinai stendevano al sole i maglioni zuppi d’acqua salata, e il giovane Aga Kan, da perfetto padrone di casa, prendeva il tè a bordo del suo «Amaloun», il solito palazzo navigante con la bandiera pakistana del principe.

L’ultima attrezzatura del molo, gli operai della ditta italo-francese che ha costruito questo modernissimo porto, l’hanno sistemata un paio d’ore prima che, alla imboccatura del golfo, comparisse il primo yacht: ma ora, salvo qualche ritocco, è tutto pronto, con la banchina lunga 280 metri, che è, oggi come oggi, la più bella e la più attrezzata del Mediterraneo. Ogni natante ormeggiato può fare rifornimento di acqua (a prezzi competitivi rispetto a quelli praticati nei porti di questo tipo: e si che, fino allo anno scorso, ogni litro d’acqua consumato sulla Costa pesava per 4 lire sul pur solido bilancio del Consorzio!), corrente alternata o continua in diversi voltaggi, lubrificanti fuori dogana, allacci per apparecchi telefonici e televisivi, provviste d’ogni genere: c’è un servizio per la lavatura delle vele, per il prelievo, la custodia e l’eventuale spedizione del bagaglio, un servizio di ristorante per gli equipaggi.

L’inaugurazione del molo coincide, praticamente, con la inaugurazione del primo grosso «lotto» di installazioni di Porto Cervo: già nei giorni scorsi, infatti, sono stati completati e aperti sette negozi (uno dei quali, specializzato in attrezzature nautiche, è davvero straordinario per l’abbondanza dell’equipaggiamento e per il gusto dell’arredamento) e la piccola sede bancaria, che sarà gestita dal Banco di Sardegna.

Così, entra in funzione la terza «testa di ponte della Costa Smeralda: domani sera, dopo la premiazione, ci sarà una «cena alla sarda» (per quanto confidano gli organizzatori, si tratterà di un’epica imbandigione di porcetti arrostiti sotto terra da pastori fatti venire direttamente da Nuoro e da Orune, con pane carasau, prosciutti di cinghiale di Muravera, lumache sassaresi, e gran vino di Oliena, di Jerzu e di Sorso), offerta a tutti i partecipanti alla regata e al raduno crocieristico organizzato a contorno della gara: praticamente, tutta la società di Portofino, per la quale – del resto – la «barca» con frigorifero e televisore è un accessorio normale della vacanza balneare, sarà ospite del Consorzio per questa festa grande, voluta espressamente dal principe Karim che, da quello sportivo che è, ha una particolare passione per gli attracchi di Porto Cervo. Esso rappresenta, certo, un approdo di lusso per quel turismo di lusso che, finora, è stato quasi esclusivamente l’unico ad arrivare sulla Costa Smeralda: ma è anche, per il principe, una attrezzatura essenziale non solo per la zona dove il Consorzio semina e rastrella i suoi capitali, ma anche per tutta la costa fra Olbia e La Maddalena. Basta pensare, del resto, che questa opera imponente, che ha richiesto una spesa calcolata senza esagerazioni intorno ai due miliardi, è già dello Stato italiano, perché costruita in mare, cioè in… terreno demaniale. Il Consorzio si contenterà, per ora, di riceverla in concessione dallo Stato e di usarla secondo le disposizioni della legge.

Il principe parla volentieri di questo molo, proprio perché sembra voler smentire l’atteggiamento diffidente di quelli che pensano alla Costa Smeralda come ad un chiuso Eldorado per pochi eletti: così come, aggiunge il giovane Aga Khan, contraddice a queste infondate preoccupazioni la politica seguita dal Consorzio in ordine alle spiagge. Sui 54 chilometri di costa che sono di proprietà del Consorzio, ci sono circa 700 spiaggette (alcune delle quali – e sono le cose più belle di questa bellissima costa – non più grandi di una decina di metri, chiuse fra quinte rosate di granito, con fondi limpidi e verdissimi e vasti scenari di rocce e ginepri sullo sfondo): il Consorzio non ha chiesto la concessione di nessuna di esse, sicché ogni spiaggia è di tutti. Solo, dice il principe, ci si è preoccupati di pressare la Capitaneria di Porto di Olbia, da cui dipendono le concessioni, di adottare, fin dove è possibile e fin dove può valere la preghiera di un privato nei rapporti con un ente pubblico, un criterio piuttosto restrittivo anche nei confronti di quei privati che eventualmente chiedessero in concessione qualcuna di queste spiagge: solo se non saranno di nessuno in particolare, potranno continuare ad essere di tutti. Più in là, forse a cominciare dal prossimo anno, il Consorzio distinguerà una spiaggia dall’altra, e ne attrezzerà alcune per richiamarvi, con una serie di servizi gratuiti (acqua, ripari, strade), quei turisti che volessero arrivarvi senza dover pagare nessun pedaggio al Consorzio.

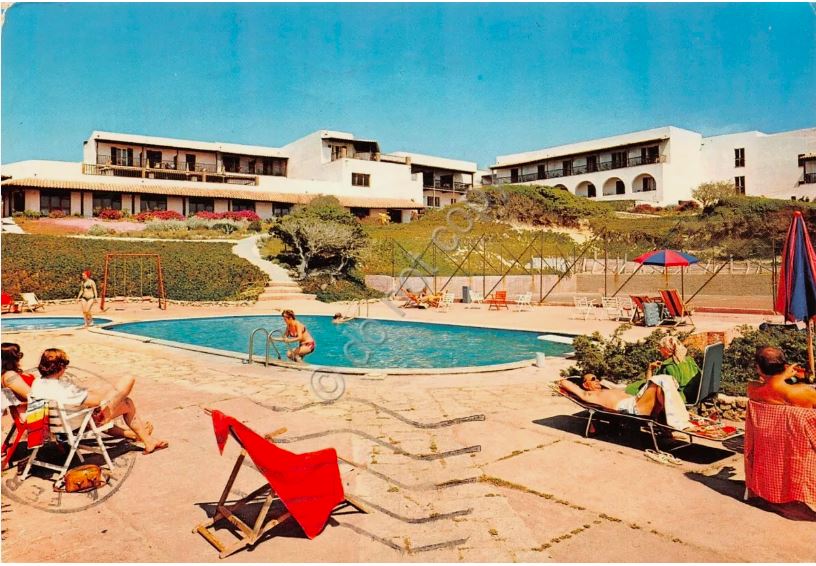

Qui sulla Costa, dove la terra è stata pagata a peso d’oro, e dove ogni villetta, ogni muro d’albergo, ogni particolare dell’arredamento costa molto più dell’oro che pesa (perché magari è stato rifatto tre-quattro volte sinché non ha raggiunto la bellezza che gli si richiedeva, o il colpo d’occhio non è stato al livello della fantasia degli architetti), c’è sempre qualcuno disposto a fare la polemica sui prezzi, dimostrando, cifre alla mano, che i conti degli alberghi sono molto più «normali» di quelli di certe pensioncine che, fra Olbia ed Alghero, praticano d’estate il piacevole sport della caccia al turista. Dodici-quindicimila lire al giorno è la pensione a Cala Volpe, tra dieci e dodicimila la pensione completa a La Pitrizza, i due alberghi della Costa. Il primo, 80 posti letto, categoria lusso, è quello che qui chiamano l’albergo dell’Aga Khan: forse perché è stato il primo ad essere costruito, e quindi segna come la pietra miliare di un’intrapresa che ha ricevuto la sua massima spinta propagandistica proprio da questo cover man, da questo uomo-pubblicità, uomo-da copertina che è il principe Karim; oppure perché sembrava che lo costruisse proprio lui: Karim presiedeva lunghe riunioni con gli architetti, soprattutto con Jacques Couelle, con gli italiani Vietti e Busiri Vici, col sassarese Simon Mossa, e poi calava verso Capriccioli con il suo elicottero, guardava, faceva buttar giù e faceva rifare, muri, pareti, comignoli, camminamenti, pontili, una dopo l’altra le mille invenzioni che la intelligenza degli architetti ha disseminato a piene mani in questo archetipo dell’architettura neo-nuragica inaugurata e bandita dal Consorzio.

Cala Volpe è il punto d’approdo obbligato per chi viene alla Costa: non solo per i turisti di lusso, e chi sta a «Cala Volpe è già di lusso, anche se non è, come gli ospiti più famosi che sono già passati quest’anno per di qui, Sam Spiegel, il pro duttore americano, o Marghrete di Svezia, in cerca di una silenziosa luna di miele, o Stavros Niarchos, che fa con Onassis al Romolo e Remo dell’armatoria mediterranea, o la regina di Persia, o il barone von Rotschild, o Porfirio Rubirosa. Non solo per loro, ma per tutti quelli che, arrivati alla Costa Nord, vengono a dare un’occhiata a questa favolosa concorrente della Costa Azzurra, spinti verso Capriccioli – una straordinaria penisola che, un chilometro oltre Cala Volpe, chiude il golfo su cui affaccia l’albergo, il suo calcolato disordine, la sua aggrovigliata fuga di finestrelle e di archetti – anche dal fatto che questa è la sola strada praticabile: i 6 chilometri dalla nazionale a l’Abbiadori (che è un gruppetto di dieci case, considerato come il Fort Alamo di questo West 1964) sono tutti asfaltati, poi da l’Abbiadori a Capriccioli, sulla destra, c’è una strada in terra battuta, ma corribilissima; sulla sinistra, invece, si scende a Porto Cervo e Liscia di Vacca: lì la strada, sconvolta dai grossi ripper che la stanno rifacendo daccapo, è proibitiva per ammortizzatori e gomme.

A Porto Cervo e Liscia di Vacca, del resto, si dovrebbe arrivare per mare: a Porto Cervo Busiri Vici ha disegnato (secondo i canoni di questa tecnica di conservazione artificiale del naturale che è una sorta di ibernazione urbanistica) un falso villaggio di pescatori che da vicino è un bel complesso di boutiques, di ristoranti per equipaggi e pizzerie, di ristoranti per l’establishement, supermarket, un altro albergo (che entrerà in funzione, ormai, lo anno venturo); a Liscia di Vacca c’è il secondo albergo della Costa, il «La Pitrizza», prima categoria, 100 posti letto, divisi fra una serie di cottages in granito marron bruciato, con piccole terrazze fiorite, che sembrano capanne nuragiche, ma dentro hanno mobili antichi autentici e impianti d’aria condizionata.

A sentirlo raccontare tutto così, inzeppando tra le righe cifre e notizie, sembrerebbe che la Costa Smeralda sia già piena di gente, una specie di Platamona per milionari o di Poetto per high society. Invece qui il silenzio è ancora il padrone, rotto solo, per adesso, dai rumori dei cantieri che dappertutto, nella zona del Consorzio, mandano avanti un progetto che è certo il più ambizioso ma anche il più sorprendentemente attivo fra quanti ne abbiamo visto prender piede sulle coste isolane.

Esso non sarà completo fino a quando non sarà tutto finito (quello che deve fare l’Aga Khan, e quello che deve fare l’intervento pubblico, quello che tocca ai privati minori che operano tutt’intorno e quello che tocca a chi sta a Roma: tanto per fare un esempio, l’aeroporto di Venafiorita), e fino a quando non si vedranno, intorno a questi insediamenti necessari ma lussuosissimi e stagionali, centri di vita più umili, ma stabili e operanti.

Oggi, comunque, sulla Costa Smeralda è festa grande: in un’isola dove la gente è fuggita per millenni dal mare, e dove i porti sembrano nati per sbaglio, più per le esigenze dei dominatori che per vocazione dei padroni di casa, Porto Cervo può segnare la data d’inizio d’un ritorno al Mediterraneo. Da oggi sulle carte nautiche del turismo marino, a Latitudine 47°08′ Nord e Longitudine 09°32′ Est, c’è un approdo nuovo nell’isola più antica del mondo.

[ARZACHENA E LA COSTA SMERALDA]. LA SCALAQUARANTA DEL «BOOM»

Arzachena, agosto 1964

Il cavalier Nicola Columbano è oggi, con i suoi 84 anni, uno dei più vecchi cittadini di Arzachena: quando nacque lui, il paesino non esisteva neppure. Era soltanto un qualunque «stazzo» gallurese, quattro case basse intorno ad una chiesetta di campagna.

Il cavaliere potrebbe raccontare tutta la storia di Arzachena: dal giorno in cui vi si piantò il primo negozietto, al giorno «caldo» in cui gli arzachenesi iniziarono la lotta per l’autonomia, contro Tempio, e vinsero le elezioni amministrative mandando a Piazza Gallura uomini decisi: furono loro che, dopo aver minacciato una «marcia» su Tempio dove la minoranza cittadina non voleva accettare la sconfitta, riuscirono ad ottenere la «libertà» della frazioncina. Il cavaliere fu così uno dei primi podestà del comune di Santa Maria di Arzachena, e ha visto crescere il paese casa dietro casa, si può dire, fino a diventare quello che è oggi, la capitale della Costa Smeralda.

Il cavaliere è un agricoltore, e la sua ricchezza è venuta quasi tutta dalla terra, dallo «stazzo», dal bestiame, dalla vigna. Ora guarda con curiosità venata d’ironia alla improvvisa ricchezza di quelli qui chiamano gli «smeraldini», tutta gente che fino a pochi anni fa non solo lui, ma tutti gli arzachenesi, anche i più poveri, consideravano come degli autentici paria della loro società contadina.

Ogni tanto chiama un nipote e si fa accompagnare verso la Costa Smeralda, che lui chiama ancora «Monti di Mola», col nome di quando ci volevano tre giorni di carro per andare e tornare dal mulino di Arzachena: arriva sino a Liscia di Vacca, o scende a prendere il suo rabarbaro all’albergo dell’Aga Khan.

«Mi dispiace solo una cosa – dice – : di non essere nato dieci anni più tardi, perché son sicuro che qui faranno cose grandi».

Il cavaliere non è un lodatore del passato, e anzi si vanta di essere stato lui il possessore del primo apparecchio radio, del primo televisore, del primo telefono che siano entrati ad Arzachena. Ma, naturalmente, come tutti i vecchi capi della comunità, ha assistito al capovolgimento di certi rapporti ormai tradizionali: sino a cinque anni fa, lui e gli altri quattro o cinque «senatori» potevano illudersi d’essere i padroni di Arzachena: «Ora, dice, siamo ridotti al rango di spettatori: noi continuiamo a campare attaccati ad un fondo di vite o a una coda di vacca, e intorno a noi gira un fiume, spesso vorticoso, di quattrini come non ne abbiamo mai visto».

Eppure, il giudizio che ad Arzachena danno dei milioni della Costa è in gran parte positivo: il vecchio buonsenso gallurese s’è visto soprattutto in questa occasione. Immaginate una terra, come Monti di Mola, che è così arretrata, rispetto al resto della Gallura, di quanto la Sardegna è arretrata rispetto al resto dell’Italia: buttateci un manipolo di grandi possessori di denaro, a spendere a piene mani, offrendo per terre ritenute improduttive cifre dieci, venti volte superiori a quello che quella terra varrebbe se fosse, invece che un pezzo di costa pieno di scogli, un’azienda agricola della pianura padana. Immaginate gente abituata a campare con centomila lire all’anno, e perfino di meno, alle prese con i milioni, a decine e molte volte perfino a centinaia. Sulla Costa Smeralda non è successo quasi nulla di quello che poteva succedere, che so, in colonia, o nelle terre dell’oro al tempo del Golden Rush, o nelle zone petrolifere.

Sì, c’è la facile aneddotica del contadino che scambia i miliardi con i milioni (ma a suo favore, beninteso) o del pastore che, nel contratto di vendita, fa inserire la clausola che, oltre il malloppo dei milioni, gli garantisce anche un posto di custode per il figlio.

Ma poi, basta: è vero, i mediatori non si sono arricchiti meno dei possessori delle terre, ma questo capita dappertutto. C’è stato qualche «bidone», ma di tipo – come dire? – normale (qualche investimento malignamente suggerito), non di tipo magico, come nel film di Fellini.

Cosa hanno fatto di quei soldi, i pastori della Costa Tutta d’Oro? Non li hanno impiegati bene, certo: cioè, non hanno dato vita a quella rete di attività che ci si sarebbe potuto aspettare da un afflusso di capitali calcolabile, nella zona di Arzachena, intorno ai cinque miliardi. Non è nata un’industria, non s’è determinato l’avvio di una nuova spirale del reddito. Però, è anche vero che non li hanno investiti male, o se proprio vogliamo essere severi non li hanno sciupati né li hanno spesi inutilmente.

Quei soldi sono andati, praticamente, in quattro direzioni fondamentali: primo, sono serviti a comprare beni di consumo adatti a qualificare la nuova posizione economica e anche sociale: innanzitutto, la casa, con i mobili (si sono venduti perfino pianoforti, ad Arzachena, in questi anni), e poi le automobili (magari due per famiglia, una «buona», e una, l’utilitaria, per tutti i giorni); secondo, sono stati investiti o per acquistare terre o per acquistare immobili; terzo, sono stati «coricati» in banca, vincolati a interessi molto bassi (tutt’al più il 5 per cento, quando le banche si disputavano questi clienti dal contante facile); quarto, sono stati messi in circolo attraverso attività di piccolissimo giro e di minimo rischio, non escluso il finanziamento a interessi… amichevoli, intorno al 10 per cento, per somme in genere limitate.

L’acquisto delle terre e l’investimento edilizio sono quelli che hanno prodotto, ad Arzachena, un certo spostamento della ricchezza: l’investimento edilizio è quello più appariscente, perché ha provocato una autentica metamorfosi dell’abitato, provocando sopralzi burbanzosi e palazzotti pretensiosi nel vecchio tessuto paesano, e creando addirittura un nuovo rione che chiamano, sbrigativamente e allusivamente, il rione Costa Smeralda. Qui il paese è cresciuto a casaccio, o allineandosi lungo vecchi sentieri di campagna improvvisamente promossi a strade del paese, o segnando abominevoli viuzze di due-tre metri con casoni alti tre quattro piani: autentici e incredibili spropositi di muratori ignoranti, tanto più sorprendenti in un paesino che, nel tempo della sua crescita spontanea (i primi cinquanta anni del secolo), aveva avuto un certo senso degli spiazzi e un non meccanico rispetto dello spazio umano.

Qui la terra costa sulle cinque-seimila lire al metro quadro: in genere, i ricchi del «boom» hanno costruito case di tre-quattro piani, con un piano per loro e gli altri da affittare. C’è perfino un caffè, che, fra sale da gioco, biliardi, sale da TV, toilettes, è certamente il più vasto di tutta la provincia, e forse il più grande di tutta la Sardegna. I caffè, del resto, come i saloni del West americano, sono un elemento tipico delle società dove si determina un improvviso aumento del reddito. Stamane, dal barbiere, due avventori commentavano l’ultima partita di scalaquaranta, un gioco assolutamente estraneo alle tradizioni d’una terra come la Gallura, che è la patria della mariglia e dei tarocchi: scalaquaranta, invece, pur senza essere un vero e proprio gioco d’azzardo (e posso pensare che ci sarà anche quello, ad Arzachena, dove già negli stazzi si giocava a maus» o a «bestia», rusticani poker per contadini), è comunque un gioco di soldi». L’investimento edilizio ha prodotto un febbrile aumento dei cantieri e delle imprese: ad Arzachena, oggi, i poveri sono molto pochi, disoccupato non c’è quasi nessuno, un lavoro può trovarlo chiunque. I muratori sono ancora i più richiesti: ne sono venuti a decine dalla Barbagia, da Orgosolo, Orani, Nuoro, Dorgali. La ricchezza, si intende, non è prodotta soltanto dall’edilizia, ma anche da altre attività: ci sono i lavori dell’Etfas per l’irrigazione del vasto comprensorio che dovrà usufruire dell’acqua del Liscia (questa benedetta acqua che tutta la Gallura aspetta, non solo per i campi, ma soprattutto per le case: Olbia, Arzachena, La Maddalena, Santa Teresa hanno problemi drammatici di approvvigionamento idrico, con quartieri interi che ricevono l’acqua per due ore ogni tre-quattro giorni!); ci sono quelli che lavorano sulla Costa Smeralda, a Porto Cervo o a Liscia di Vacca; c’è la gente di fuori che, legata alle attività della Costa, qui deve fissarsi per mangiare e dormire, sicché vi può capitare di vedere i suonatori dell’orchestra di Cala Volpe, certi negroni dinoccolati e tutti denti, chiacchierare tranquillamente nei bar o nei rifornitori.

Ad Arzachena c’è ancora chi emigra (51 l’anno passato), ma c’è anche chi ritorna, dalla Francia o dall’Inghilterra, e con quel po’ che ha imparato può trovare un lavoro subalterno negli alberghi della Costa. Comunque, Arzachena è uno dei paesi sardi che hanno registrato tra il 1951 e il 1964 un aumento di popolazione, e che ha visto i suoi abitanti crescere in maniera sensibilissima soprattutto in questi ultimi tre anni, gli anni del «boom». Erano 4309 abitanti in tutto il comune, alla fine del 1951: nel 1956 erano ancora 4402, con un aumento di meno di venti abitanti all’anno; poi, dal ’57 al ’62, un incremento di oltre cinquanta abitanti all’anno, mentre tutto intorno, in Sardegna, la popolazione decresceva; nel 1963, quasi trecento abitanti in un solo anno, con un aumento di circa il sette per cento; tra il primo gennaio e il 31 luglio di quest’anno, più di altri 150 abitanti nuovi.

Al 31 luglio, Arzachena aveva 5206 abitanti, contro i 4402 del 1956: 800 abitanti in sette anni e mezzo, con una percentuale d’aumento del 20 per cento, straordinaria per chi sa che in quasi tutto il resto della Sardegna la popolazione, in questi anni, invece di crescere (tranne nelle città, s’intende), continuava a diminuire. Arzachena, naturalmente, non è l’Eldorado: è soltanto un paese dove c’è del denaro. Eppure l’aspetto meno evidente del fenomeno, che sembra sfuggire agli osservatori, ma che, alla lunga, potrebbe rivelarsi più produttivo, è quello dell’acquisto di terre da parte dei nuovi ricchi: alcuni di loro, non molti ma neppure pochi, hanno infatti usato una parte dei milioni guadagnati sulla Costa per comprare «stazzi» all’interno. Non è un vero e proprio investimento, se si pensa a quello che è oggi la situazione dell’agricoltura in generale, e di quella gallurese in particolare. E’ un fatto di nostalgia, una silenziosa rivincita: per decenni quelli di Monti di Mola sono vissuti combattendo contro la più avara, la più feroce, la più ingrata delle terre; posti dove i buoi non sono mai stati più grandi di certi cani-lupo, perché la terra stessa sembrava negare loro perfino l’aria per crescere; zolle che a gettarci il seme, dopo avergli trovato un varco fra il granito e la macchia mediterranea, te ne restituivano quantità così miserande, che «seminare a Monti di Mola» voleva dire, in Gallura, seminare al vento, buttar via la fatica. Quelli di Monti di Mola hanno vissuto così, per anni, invidiando non i milionari di Roma o di Milano, e neppure i «signori» di Sassari, ma semplicemente i contadini di Arzachena, che almeno potevano arare e seminare e trebbiare senza doversi rompere la schiena per nulla.

Così, con i primi milioni, alcuni di loro – soprattutto i vecchi, che nonostante tutto continuano ad avere fiducia nella terra – si sono comprati uno ««stazzo»», uno di quegli «stazzi» dalla terra tranquilla che avevano sempre invidiato: gli stazzi sono stati venduti per cifre che vanno dai dieci ai trentacinque milioni l’uno, secondo la grandezza, la fertilità e la vicinanza al paese. Questi quattrini sono finiti in mano a gente che, in genere, ha anche qualche altro «stazzo», più piccolo o più grande: a contadini che, in questo va e vieni di denaro, difficilmente avrebbero potuto sperare di poter avere anche la loro parte, e per i quali, invece, la sete di terra buona di quelli di Monti di Mola ha operato una consolante anche se casuale redistribuzione del reddito,

Quello che manca, piuttosto, ad Arzachena, è un più coerente ritmo di passaggio da queste attività del «boom» al moto generale della vita comunitario: non solo il denaro del «boom», stenta a mescolarsi con quello degli arzachenesi indigeni, ma anche loro, quelli della Costa Smeralda, si direbbe non abbiano ancora trovato modi più precisi di inserimento nella vita comunitaria.

Con i soldi che hanno, potrebbero essere i padroni di Arzachena: invece, si limitano a vivere quasi ai margini, contenti del loro palazzotto, o del loro negozietto, o della loro Opel, o del loro pianoforte.

Certo, qualcosa si muove: gli ultimi due sindaci di Arzachena erano due uomini nuovi, di estrazione finalmente diversa da quella tradizionale, quando per comandare bisogna appartenere ad una delle grandi famiglie: uno, Giacomo Orecchioni, era addirittura del Cannigione, cioè non era neppure nato ad Arzachena, e anche lui, per via di moglie, dei milionari del «boom»: poi gli è succeduto Giacomino Tanchis, che è il collocatore comunale, un uomo doppiamente nuovo, non solo per nascita, m per mestiere. La loro vita di amministratori, certo, non è stato delle più facili: ma si vede a occhio nudo, sulla piazzetta con i caffè colorati e i negozi di mattonelle per ville da miliardari, che qualcosa, qui, cambia davvero. Anche senza esser nato dieci anni prima, io credo che il cavalier Columbano riuscirà a vederne qualcuna, di quelle «cose grandi» che sogna per il suo paese.

[SANTA TERESA GALLURA.] ARAGOSTE E GENTILEZZA

S. Teresa Gallura, agosto 1964

Ero venuto in Sardegna per passare quindici giorni ad Alghero: poi, ho fatto una gita in Gallura, e ho deciso di terminarle qui, a Santa Teresa». Chi parla è un milanese, quarant’anni, abbronzato e preciso come sono, anche qui da noi, i milanesi che ingolfano, fra luglio e agosto, la Genova-Portotorres.

Si chiama Leone Diena, e il suo parere varrà bene per qualche cosa: perché Leone Diena è un sociologo d’una certa fama, ed ha scritto, un paio di mesi fa, la relazione generale della Triennale milanese dedicata al tempo libero. Ne hanno fatto anche un libro, intitolato, appunto, Alla ricerca del tempo libero.

Se uno come lui che, in fatto di vacanza, è uno dei più grossi specialisti italiani, il suo tempo libero viene a spenderselo a Santa Teresa, vuol di re che qualche ragione ci deve essere.

E le ragioni, anzi, sono molte: prima di tutto il silenzio, poi la bellezza delle coste, e ancora la facilità con cui da un giorno all’altro ci si può ritagliare il proprio pezzettino di spiaggia privata: ci sono da venti giorni – ha detto un grosso primario milanese, che da qualche anno scarica qui, dalla sua Opel, un nugolo di bambini, e materassini di gomma, Zodiacs, motorini fuoribordo, pinne e boccagli: tutto quello che ci vuole per stare in mare dall’alba al tramonto, con l’unica sosta per il pranzo, e magari, anche quella, fatta a malincuore – : ci sono da venti giorni e ancora non ho fatto due volte il bagno nello stesso posto».

Aggiungete la bellezza caratteristica del paesino, con le sue vie squadrate e la famosa pulizia per cui le signore curiose del colore locale vi dicono meravigliate che hanno passato il dito sui vetri di tante case, e ancora non hanno trovato un velo di polvere, perché qui è tutto lindo, nitido, lucente, come in certi paesini delle favole.

Santa Teresa, si sa, è un paese diverso da tutti gli altri: è nato nel 1808, quando finalmente un po’ per paura dei francesi, e un po’ perché a Carloforte, per esempio, l’idea aveva dato buoni frutti, Vittorio Emanuele I decise di accontentare un suo capitano, Francesco Maria Magnon, che da un bel po’ di tempo gli stava dietro con un suo progetto per fare un paese proprio sulle Bocche di Bonifacio, di fronte alla Corsica.

Il paesino doveva servire a tante cose: prima di tutto a mettere un po’ di gente in quella Gallura desolata, dove i banditi la facevano da padroni, e dove soltanto mettendoli gli uni contro gli altri se ne poteva venire a capo per qualche mese: poi per impedire il contrabbando, che era fiorentissimo sullo stretto (e anche ora lo fanno, più per brivido che per guadagno, certi turisti che sbarcano con il petto stranamente gonfio di Gauloise dal vaporetto che arranca fra Santa Teresa e Bonifacio). E in ultimo per mettere gente a controllare i movimenti dei francesi; da quando le avevano prese a Cagliari e a La Maddalena, una quindicina di anni prima, erano diventati sempre più forti e minacciosi: proprio qualche anno prima, del resto, in quel posto che allora chiamavano Longone era sbarcato il prete Sanna Corda, che si diceva commissario straordinario per la Sardegna inviato da Giommaria Angioi per risuscitarvi la fiamma della rivolta contro i feudatari e contro i Savoia. Il prete giacobino ci aveva pensato il solito bandito smanioso di amnistia a toglierlo di mezzo, sparandogli a bruciapelo proprio ai piedi della torre di Filippo II. Ma, insomma, anche il re ora era convinto che bisognava farci un paese, e ce lo fece.

Lo disegnò lui, di sua mano: e con la povertà di fantasia che doveva essere una prerogativa dei re d’allora, costruì la pianta del nuovo paese con un reticolo di rette, come era quella Torino da cui i francesi l’avevano cacciato. Così nacque, Santa Teresa, figlia della nostalgia accorata e della sciatta mediocrità di un re, che le diede anche il nome della moglie (con l’aggiunta della Santa, per cattivarsi le grazie del cielo in un momento che ce n’era bisogno). La popolarono galluresi e corsi, gente di poche parole e di abitudini bellicose: di far la guerra contro i francesi non ce ne fu bisogno, ma in compenso se la fecero fra loro. Prima spararono al povero Magnon, poi si giocarono la leadership del paesino a schioppettate: nella piazza più grande del paese, dove la sera la gente va a passeggiare e a sedersi come in un salotto, ci sono due palazzoni, altissimi sul profilo del paese, che è tutto di case basse e di discreti, gentili mezzanini. Pare che siano così alti perché chi stava più in alto poteva sparare più facilmente su quelli che stavano in basso: e i due palazzoni crebbero fino a quando, come s’usava a quei tempi, non ci fu il solito matrimonio conciliatore.

Di quella pace si fece una lapide a ricordo, con due mani unite: ora c’è solo nella guida del Touring, e alla gente che va a cercarla bisogna spiegare con pazienza che una delle due famiglie, vergognandosi, forse, di quel passato di sparatorie, ha deciso di togliere anche la memoria di quell’agitato Ottocento.

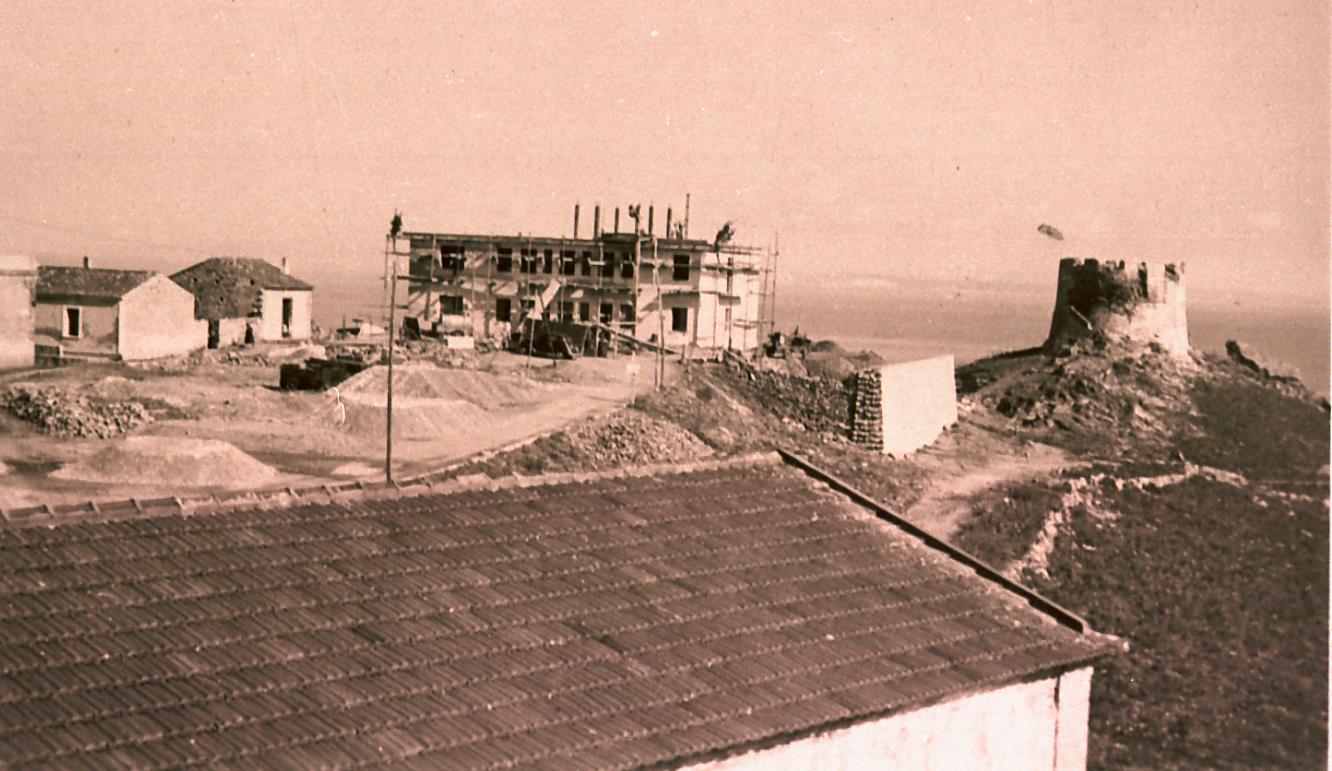

Così i palazzoni restano a ricordo di quella guerra paesana: ora, accanto ai due matusalemme della piazza, di palazzoni ne stanno venendo su altri, e resteranno anche loro a ricordo d’una guerra: quella che ogni scoppio di turismo non può evitare di dichiarare al paesaggio.

Sono alberghi abborracciati da geometri frettolosi, o tirati su alla svelta, sopraelevando alla meno peggio, da capimastri che il «boom» promuove a impresari. Sono soltanto loro, insieme a certe casone sviluppate in altezza da proprietari inuzzoliti dagli ettari di roccia sulla costa venduti al solito fabbricante di frigoriferi, a rompere bruscamente e cafonescamente la linea tradizionale del paese, che aveva la sua fisionomia più autentica proprio in questa sua gentilezza tutta gallurese, in questa semplicità essenziale delle sue architetture spontanee, nei poggioletti in ferro battuto con le donnine liberty a girotondo, nelle panche brevi di granito sulle soglie a fare salotto.

Il comune ha le sue colpe, e spiace dirlo per chi conosce Paolo Roggero, un sindaco che ha lavorato in silenzio e duramente per quattro anni, tentato spesso di andarsene per una certa sordità dei suoi amministrati, e anche per la lentezza dei burocrati di Cagliari o di Roma a dare ascolto alle sue lamentele. Roggero è stato il fondatore della Pro Loco di Santa Teresa, un organismo che ha preceduto il nascere del turismo da queste parti, e lo ha accompagnato con la discrezione e l’intelligenza dei galluresi. Ma, insomma, il comune queste palesi violazioni della linea del paese non doveva permetterle: ora non c’è altro rimedio che sperare che siano finite, e che la dolcezza e la lindura del paese spengano piano piano, patinandole del loro sapore antico, anche le sfacciataggini, i clamori di certe facciate e di certi sopralzi. In un’Italia dove l’imbruttimento delle città e del paesaggio sembra la parole d’ordine per chiunque può spendere mille lire, anche Santa Teresa paga il suo scotto: e io, che ci sono venuto in altri tempi, quando non c’era la luce, e a contare i «bagnanti» bastavano le dita di quattro o cinque amici, penso ogni tanto a quel film di Gary Cooper, dove lui e Patricia Neal erano due architetti pieni d’entusiasmo giovanile, e siccome un grattacielone che gli avevano fatto in mezzo alla città non gli piaceva, mettevano la bomba e buonanotte.

Qui, a parte il resto, la bomba non puoi metterla, perché non sapresti da dove cominciare: e se continua di questo passo, non basteranno tutte le bombe che in un anno i pescatori di frodo maddalenini gettano nello Stretto (così da queste parti non c’è più un pesce a pagarlo, e chi gli piace la traina deve arrivare fin sotto l’isola di Lavezzi, in acque francesi: li è il paradiso delle cernie, e ci sono dentici, dice uno di questi appassionati, grandi come un bambino dell’asilo. Ma siccome la pesca da quelle parti è proibita, ogni tanto arriva la vedetta francese, e sequestra pesce, e lenze, e bombole e tutto).

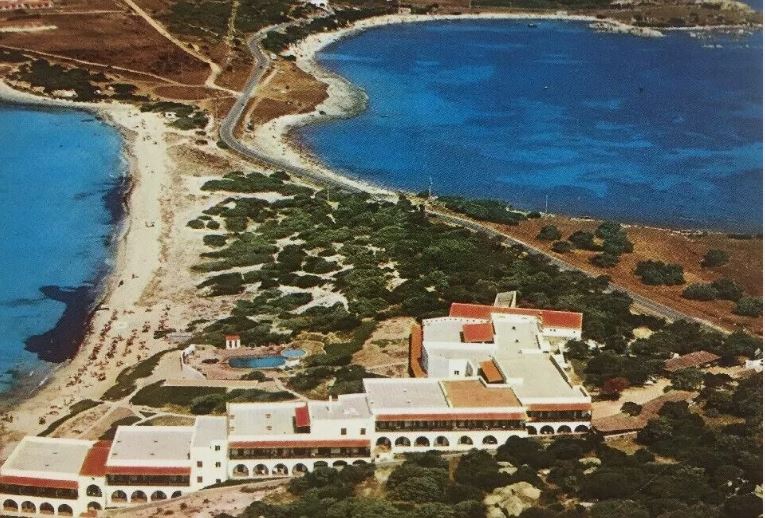

Dico: non tutti gli alberghi, non tutte le case nuove sono così. Il Gallo di Gallura, per esempio, lo ha disegnato Vico Mossa, affacciato a perdifiato sul porto, che è un fiordo di quasi un chilometro, con in fondo un moletto sicuro, sempre zeppo di panfili, dove è difficile trovar posto, ormai, come in un parcheggio del centro a mezzogiorno. Da questo molo parte la motozattera dell’Automobile Club di Sassari che traghetta le auto sul canale: nella nave di linea, della Tirrenia, ce ne stanno a malapena un paio, la motozattera ne porta anche venticinque. Ogni anno ne passano un migliaio, in un senso e nell’altro; anche se la retorica delle isole «sorelle» svela sempre di più la sua scarsa efficacia propagandistica, un certo movimento c’è: e se ci decidessimo a incoraggiarlo davvero, ne caveremmo frutti anche migliori.

Un altro albergo che accompagna il paesaggio, e lo sfrutta, ma senza fargli violenza, è il «Moresco»: lo ha disegnato Antonio Simon, e te ne accorgi appena vedi la grande fuga di arcate che è stato capace di far digerire perfino all’Aga Khan. L’albergo è di Giovanni Benassi e di Federico Allasio, due personaggi notissimi in tutto il Capo di Sopra: il primo gran costruttore di strade e fanatico della Sardegna, l’altro trainer della Torres e polemicissimo allevatore di giocatori di football.

Al «Moresco» e al «Gallo» scende il meglio del turismo di Santa Teresa: ma di gente ce n’è dappertutto, ogni anno più degli altri anni. Ce n’è ne gli alberghi più piccoli, da quello dell’Esit che fu il pioniere dell’hôtellerie teresina, a quello di Michelino, popolato di studentessine milanesi proprietarie di incredibili bikini, al Longone, al Moderno, al Solemar, al Quattro Mori, da Cristina, da Cecco.

A Santa Teresa ci sono quasi mille posti letto in albergo e altrettanti in case private, dove si sta bene, perché la gente che le abita è silenziosa, educata e gentile come solo i galluresi sanno esserlo, quando vogliono. Pensate che ad Alghero ci sono mille posti letto per ventimila abitanti, e qui quasi altrettanto per nemmeno tremila abitanti, e capirete subito che questo è un paese dove il turismo è un affare grossissimo.