REISEN DURCH SARDINIEN

von Friedrich Noack

Entnommen aus

ITALIENISCHES SKIZZENBUCH →

J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger, 1900 →

zu FRIEDRICH NOAK siehe

WARNUNG. Der Haupttitel und die Überschriften der Absätze wurden speziell für diese Ausgabe eingefügt. Die wenigen im Original vorhandenen Titel sind mit einem Sternchen gekennzeichnet.

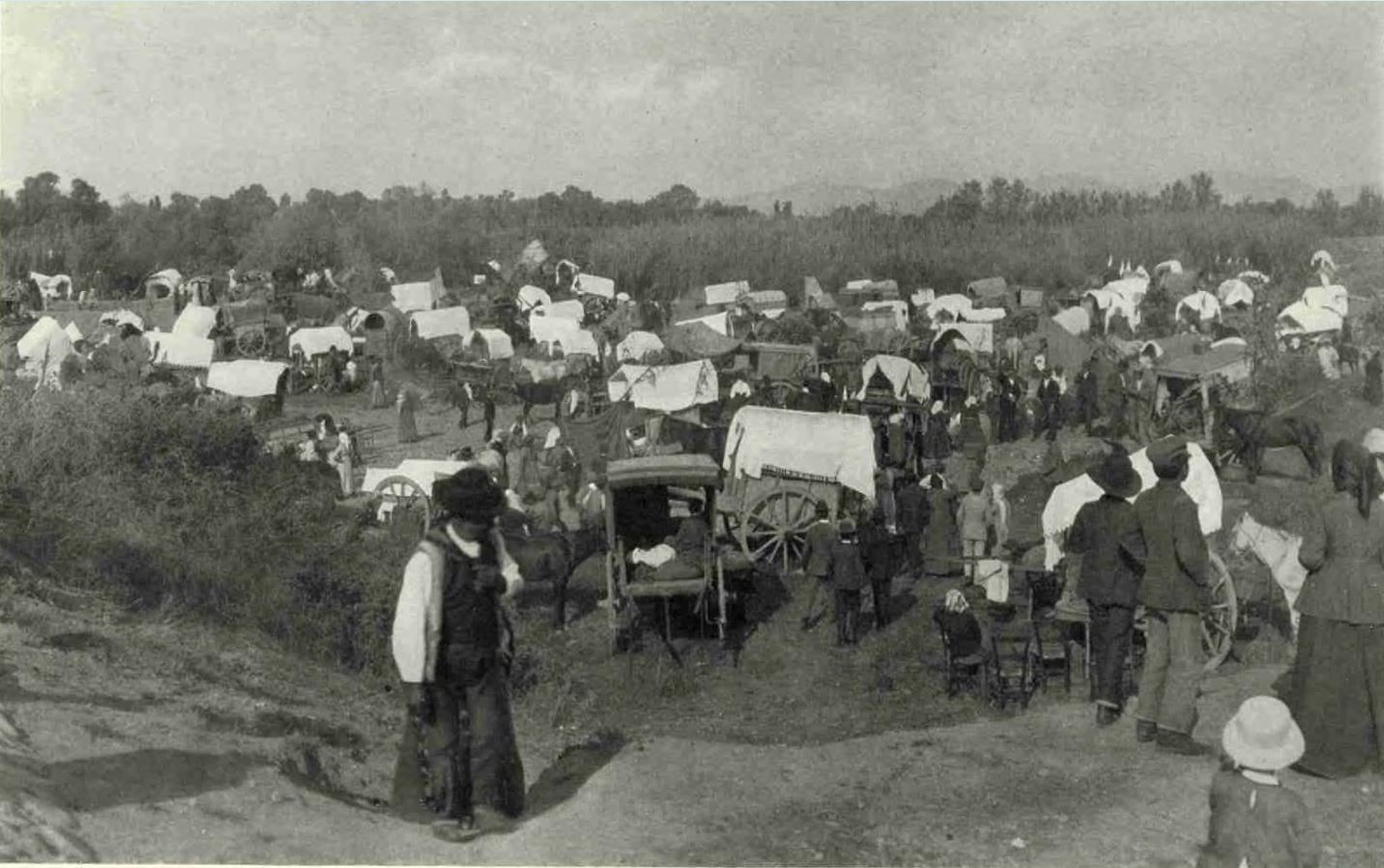

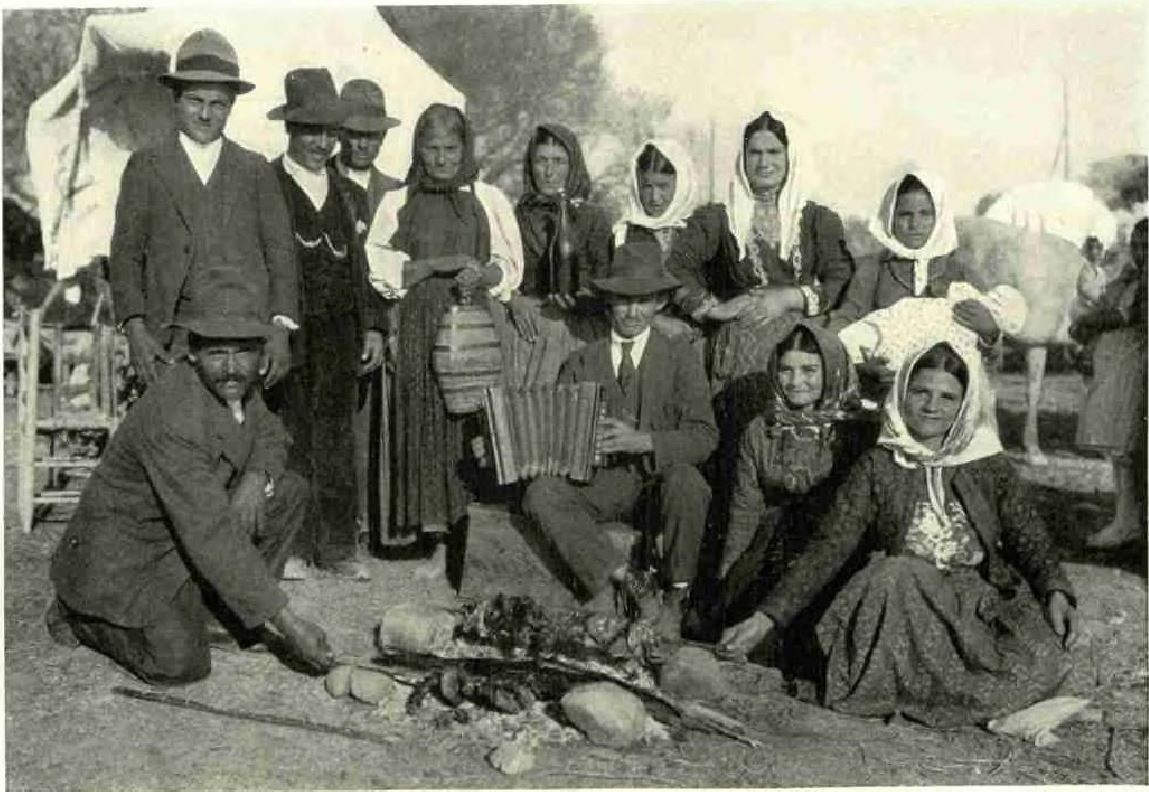

Auch die Illustrationen (in einigen Fällen mit Bildunterschriften) sind nicht im Originaltext enthalten. Die Fotos der Zeltlager beim Fest der Heiligen Greca in Decimomannu, nahe Cagliari, dienen als beispielhafte Darstellung des von Noack erwähnten Zeltlagers beim Fest in Oristano (und allgemein im Campidano).

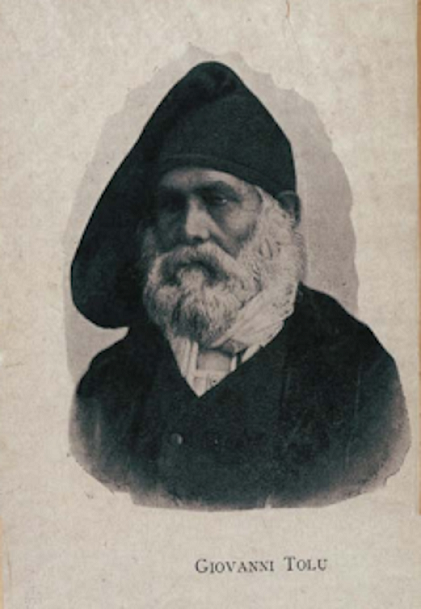

Die Geschichte des berühmten Banditen Giovanni Tolu, die nach der Veröffentlichung von Enrico Costas Buch im Jahr 1897 internationale Aufmerksamkeit erlangte, wird am Ende als Anhang präsentiert – und nicht, wie im Original, zwischen der ersten Reise (April 1892) und der zweiten (Juni 1898) –, um der Erzählung eine bessere Struktur und Kohärenz zu verleihen.

INHALTSVERZEICHNIS

(Auf die Titel klicken)

ERSTE REISE, JUNI 1892

∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼

Auf dem Weg nach Cagliari – Abreise von Monti

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

ZWEITE REISE, APRIL 1898

* Palmsonntag in Quarto S. Elena

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

DRITTE REISE, APRIL 1898

* Ein Ritt durch die Bergwildnis der Barbagia

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

Anhang – DER BERÜHMTE BANDIT GIOVANNI TOLU

* EIN SARDISCHES BANDITENLEBEN

ERSTE REISE, Juni 1892

* PFINGSTTAGE IN SARDINIEN (1892)

CAPRERA

* Maddalena, 2 juni 1892

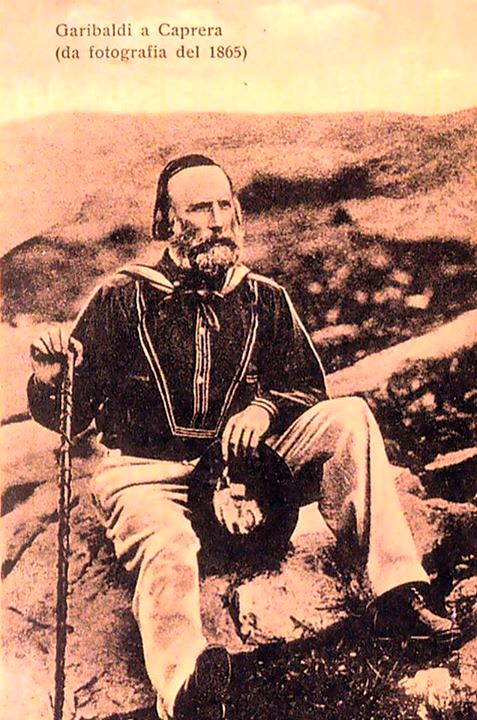

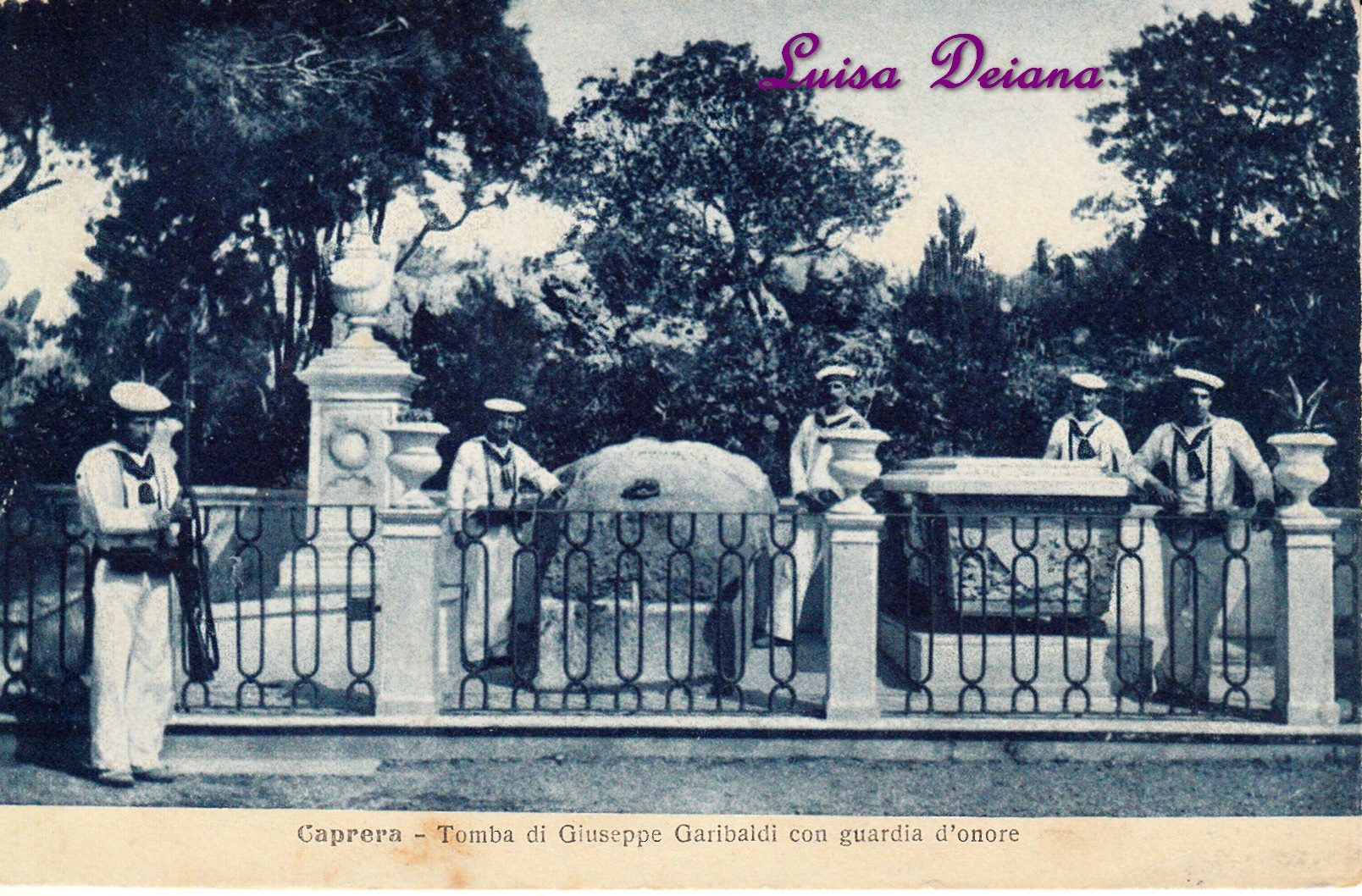

Alljährlich wallfahrten die Getreuen Garibaldis, die seit Ende der vierziger Jahre im roten Hemde unter seiner Führung gekämpft und geblutet haben, die Reduci delle patrie battaglie von Palestrina, Rom, Calatafimi, Milazzo, Reggio, Monterotondo und so vielen anderen Schlachtfeldern, nach der kleinen Felseninsel Caprera zwischen Korsika und Sardinien, wo der Held zweier Welten manche Jahre der Ruhe pflegte, und wo er nach einem ungewöhnlich thaten reichen Leben zur lekten Ruhe eingegangen ist. Es sind heute zehn Jahre her, daß Giuseppe Garibaldi auf Caprera die Augen geschlossen hat; aber der Glanzpunkt seines Daseins liegt viel weiter zurück. Im Jahre 1860 stand er auf der Höhe seines Ruhmes, als er mit tausend Freiwilligen Sicilien von der Bourbonenherrschaft befreit und als Diktator der Revolution den Krieg bis vor die Thore Neapels getragen hatte, als er dann mit König Viktor Emanuel in dem befreiten Neapel einzog. Dann kam noch ein Aufflammen seiner Größe, als er 1867 Monterotondo erstürmte und auf Rom losgehen wollte, um dem jungen Königreich Italien seine Hauptstadt zu gewinnen. Aber damals zeigte er auch mit beklagenswerter Deutlichkeit die schwachen Seiten seines Wesens, den Mangel an staatsmännischen Begriffen und politischer Einsicht. Das Geschick hat eigentümlich gespielt, indem es gerade in Frankreich wenige Jahre später den Stern Garibaldis völlig erbleichen ließ, in demselben Frankreich, gegen dessen Heere er 1849 ruhmvoll die römische Republik verteidigt hatte, und dessen Chassepotgewehre 1867 bei Mentana gegen Garibaldis Scharen jene bekannten „Wunder“ verrichtet hatten. Man muß auch der Fehler und der lekten Mißerfolge Garibaldis nicht vergessen, wenn man nach der richtigen Schäßung seines Andenkens bei den Italienern sucht. Der große Garibaldi war schon fast zwanzig Jahre dahingeschieden, ehe der Tod seinen Körper vollends zerstörte; aber das italienische Volk hat auch in diesen zwei Jahrzehnten nicht den Dank vergessen, den eine edle Nation ihren Besten schuldet; die Italiener haben mit ihrer unerschütterlichen Verehrung für den Führer ihrer nationalen Erhebung mit einer Verehrung, die nicht abgeschwächt wurde weder durch äußere Mißerfolge, noch durch Thorheiten des Alters, ein Beispiel nationaler Dankbarkeit gegeben, aus welchem manche andere Völker noch lernen könnten. In der Geschichte lebt der Einsiedler von Caprera als ein ungewöhnlicher Mensch mit großen Tugenden und großen Fehlern fort, in dem Herzen des italienischen Volkes dagegen steht sein Bild fleckenlos wie das eines Halbgottes da, umgeben von einer dankbaren Bewunderung, die gerade in ihrer Blindheit etwas Rührendes hat. Der Name Garibaldi ist und bleibt den Italienern ein Symbol des nationalen Gedankens; damit ist alles erklärt.

Auch die Eigenart des Erinnerungsfestes, wie es am Todestag des Helden auf Caprera gefeiert zu werden pflegt, ist ein Merkmal für die Tiefe des Gefühls, welches Italien für seinen großen Toten bewahrt. Das Fest bietet von allen den äußerlichen Anziehungsmitteln, die in den Anordnungen moderner Festwut eine Hauptrolle spielen, gar nichts. Leibliche Genüsse und Vergnügungen, die in der übrigen Welt auch bei einem ernsten Feste nicht fehlen dürfen, scheiden hier aus der Berechnung völlig aus. Die ganze Pilgerfahrt nach Caprera ist für den Teilnehmer mehr ein Opfer als ein Genuß. Aber Hunderte bringen dieses Opfer, unterziehen sich den Beschwerden einer langen Eisenbahn- und Seefahrt bis zu dem abgelegenen Inselchen, wo der Begriff der Verpflegung im Touristensinne überhaupt nicht mehr vorkommt, klettern im Sonnenbrand die steilen Felsenwege von Maddalena bis nach Caprera hinauf, um am Grabe Garibaldis einen Kranz niederzulegen und am Anblick der mancherlei Reliquien seines lekten Wohnsikes das vaterländische Gefühl zu erwärmen; und nach einem heißen, hungrigen und durstigen Tage kehren sie an Bord zurück, wo die Tafelmusik mit der Garibaldihymne sie über die Mängel der Tafel selbst hinwegtäuscht, und wo sie gleich zusammengepferchten Schafen auf oder unter Deck eine schlaflose Nacht zubringen. Aber leuchtenden Auges ziehen sie am anderen oder am dritten Tage wieder in ihren Heimatsort ein, voll von dem Hochgefühl einer wohlvollbrachten vaterländischen Pflicht. Ich schloß mich denen an, die aus Mittelitalien in Civitavecchia zusammenströmten, um dort mit zwei Dampfern der Navigazione Generale nach Maddalena überzufahren. Außer den eigentlichen Garibaldinern, die mit ihren Vereinsfahnen und zum Teil mit eigenen Musikbanden eintrafen, fuhren noch zahlreiche Abgeordnete und Beamte von da und dort als offizielle Vertretungen bei der zehnjährigen Gedenkfeier mit, unter anderen die Radikalen Cavallotti, Barzilai, Pais-Serra, dann zahlreiche Vertreter der Presse und sonstige Verehrer Garibaldis aus allen Ständen, die, ohne selbst das rote Hemd getragen zu haben, doch den Zoll vaterländischer Verehrung an seinem Grabe darbringen wollten. Es war eine mehr als tausendköpfige bunte Reisegesellschaft, viele in der leuchtenden Freischarenuniform, die Brust mit Medaillen bedeckt, an der Seite den Brotbeutel und die Feldflasche, beide wohlgefüllt, als ob es ins Feld ginge. Mit liebevoller Sorgfalt bewachten manche unter ihnen ein Gepäckstück von riesenhaftem Umfang und der Form eines Wagenrades; es war der Kasten, der den frischen Kranz für das Grab des Helden barg.

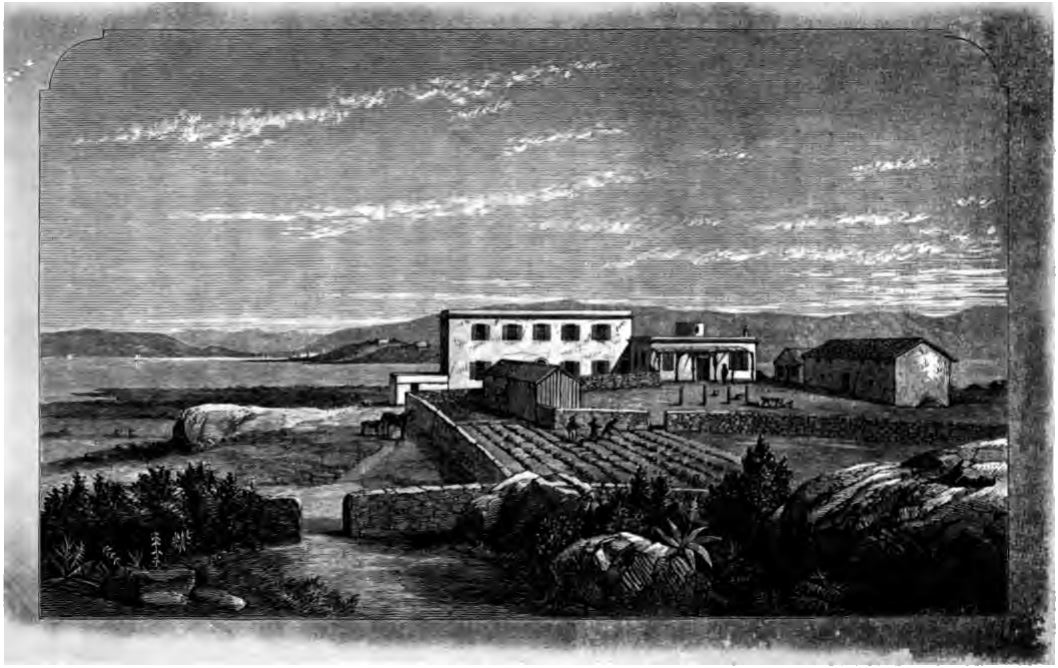

Gleich den beiden überfüllten Dampfern, die von Civitavecchia abfuhren, liefen noch welche von Genua, Livorno, Neapel und für die Insulaner von Palermo und Porto Torres (Sardinien) aus, und diese ganze stattliche Flottille traf sich am frühen Morgen des 2. Juni in den Gewässern um Maddalena. Wie ein breiter Binnensee liegt dort das glänzende Meer eingeschlossen zwischen der sardinischen Nordküste, den Inselchen S. Stefano, Maddalena und Caprera, von deren hellen Kalkfelsen herunter heutzutage die Kanonen dräuen, denn das ganze Küstengebiet an der Straße von Bonifazio ist seit einigen Jahren in eine gewaltige Seefestung verwandelt. In die Felshöhen sind Batterien und Forts hineingebaut, und im Meeresgrunde lauern die Torpedos. Ein gläubiger Garibaldiner, der unter anderem auch den köstlichen Ausspruch that, San Garibaldi habe für den Gedenktag gutes Wetter geschickt, erklärte mir bereitwillig, der ganze Plan der gegen Frankreich gerichteten Befestigungen stamme von Garibaldi selber, der sich zu diesem Zwecke auf die Insel Caprera zurückgezogen habe. Ich wagte natürlich nicht zu widersprechen. Es war noch nicht acht Uhr morgens, als ich auf einer kleinen, zur italienischen Marinestation gehörigen Dampfjolle ans Land fuhr und dann an der Küste entlang zwischen Werften und Kasernen her den heißen staubigen Weg nach dem Damm und der Brücke einschlug, welche gegenwärtig Caprera mit Maddalena verbinden. Die Meerenge ist hier nur einen halben Kilometer breit und das Wasser noch nicht 4 Meter tief. Das Ziel der Wanderung leuchtet von weit her schon in die Augen, jenes niedrige weiße Haus mit dem runden Türmchen, das zwischen grauen Felsklözen und dunklem Laub am Abhang liegt, während höher hinauf wie ewige Wächter scharfgezackte Felsgrate bis zu 200 Meter in die blaue Lust ragen.

Der Pfad, der sich zwischen wunderlich geformten Felsen, blühendem Thymian und immergrünem Gestrüpp hinaufwindet, von würzigem Duft umweht und heute mit flatternden Fähnchen geschmückt, führt in zwanzig Minuten von dem Damm zu Garibaldis Haus, um welches auch vom Winde gebläht die dreifarbigen Banner wehen. Einen noch schöneren Festschmuck aber bilden die Menschen, die aus den nächsten Küstenorten zu Hunderten hier zusammengeströmt sind, um die Ankunft der Garibaldinervereine abzuwarten. Geduldig liegen sie im Sonnenschein um das Haus herum oder im Schatten eines Felsens oder eines Delbaums, verzehren, was sie mitgeschleppt haben, Brot, Eier, Orangen, und trinken sardischen Wein dazu; viele sind in althergebrachter Nationaltracht, die Männer schwarz und weiß oder sonst in dunkeln Farben, den Kopf mit der langen Sackmüze bedeckt, die Frauen in bunten, meist seidenen und samtenen Gewändern, den Aermelschliz mit silbernen Kugeln geschmückt, überm schwarzen Haar einen weißen Spizenschleier, der bis über das violettfarbene Samtmieder und den feingefältelten roten oder schwarzen Rock herabfällt. Sie haben in den ersten Morgenstunden bereits das Haus und Grab des Nationalhelden besucht und rasten nun, bis die Feier beginnt. An den Eingängen des schlichten Hauses halten Veteranen in der roten Bluse die Ehrenwache, an den Fenstern der Wohnräume zeigt sich ab und zu ein Familienmitglied, Menotti Garibaldi, seine Schwester Teresita und deren Gatte Stefano Canzio, die schon am Tage zuvor herübergekommen sind, um das Andenken ihres Toten zu ehren.

Die Familie hat ihm vor einigen Jahren ein würdiges Denkmal gesekt, auf dem freien Plak vor dem Hause, die benachbarten grauen Felsen überragend, eine gewaltige Büste aus weißem Marmor, die weithin sichtbar ist. Der schöne bärtige Kopf zeigt einen milden Ausdruck, wie er dem Greise eigen war; die Arme halten über der Brust den Mantel zusammen. Viele andere Bilder Garibaldis aus verschiedenen Lebensaltern sind im Innern des Hauses zu sehen, wo in drei Räumen mancherlei Andenken gesammelt sind. Durch einen kleinen Garten, in dem aus dichtem grünen Laub feuerrote Geranien, des Helden Lieblingsblumen, leuchten, betritt man das einfache Gebäude. Es scheint neuerdings nicht gut unterhalten zu werden, denn gerade während der heutigen Feier stürzte der Fußboden eines Zimmers ein, in welchem sich gegen dreißig Besucher befanden; schwere Verlegungen sind zum Glück dabei nicht vorgekommen. Von der freien Fläche vor dem Hause, die 40 Meter über dem Meer gelegen einen freien Umblick über den ganzen Sund und nach S. Stefano und Maddalena hinüber gewährt, schaute ich dem Anmarsch der Garibaldiner zu, die sich auf der Nachbarinsel geordnet hatten und nun in langem Zuge über die Brücke und den schmalen Weg heraufkamen. Die roten Hemden und Müzen leuchteten herüber wie die Geranien in den Gartenbeeten, die Fahnen wehten im Wind, und die berauschenden Klänge der Garibaldihymne zogen mit der balsamischen Luft über Felsen und Meer.

Die eigentliche Feier am Grabe bestand in zwei Reden der Abgeordneten Pais und Cavallotti und in der Niederlegung von Kränzen. Während die Garibaldihymne triumphierend in den sonnigen Tag hinausschallte und hundert Fahnen in dem Oliventhälchen hinter dem Hause wehten, bedeckte sich das Grab mit einer schier unermeßlichen Fülle von Blumen; es sollen mehr als 200 Kränze, meist von mächtigem Umfang, niedergelegt worden sein. Kaum ragte nachher noch die weiße Marmorurne aus dem Berg von Blüten hervor, die den als Grabstein dienenden Granitblock völlig mit ihrer duftenden Pracht verdeckten. Von der Grabstätte am Rande des Oliventhals kehrte ich wieder in die Erinnerungszimmer zurück. Sie enthalten viel Fesselndes, was in schweigender Andacht von Tausenden, die im Laufe des Tages hindurch wanderten, betrachtet wurde; Waffen, Bilder, Ehrenurkunden, Kränze mit Widmungen hervorragender Personen. Im Sterbezimmer steht inmitten das schlichte eiserne Bett, an der Wand hängt noch der Abreißkalender mit dem vergilbten Blatt des 2. Juni 1882. Ein treffliches Bildnis Mazzinis schmückt eine der Wände. Zu allen diesen Erinnerungen aus dem. Leben des Helden würde eine kleine Reliquie passen, die ich bei einem 90jährigen Verehrer Garibaldis in Rom gesehen habe. Es ist ein kleines rot und weiß geschliffenes Trinkglas mit dem Bild von Pillniz und hat folgende sehr charakteristische Geschichte. Vor einer seiner Unternehmungen gegen die italienischen Tyrannen traf Garibaldi mit einer Hamburger Dame zusammen, die ihn schon einmal mit großen Summen unterstüßt und ihm noch eine weitere Spende zugesagt hatte. Aber die Dame konnte ihr Wort nicht einlösen, weil ihr von seiten ihres Gatten Widerstand bereitet wurde. Und während sie das ihrem Freunde zu erklären versuchte, bewirtete sie ihn mit einem Glase Wein. Aber -man spricht vergebens viel, um zu versagen, der andere hört von allem nur das Nein. Garibaldi sah mit dem Verlust der versprochenen Summe schon sein ganzes Werk gefährdet, und in einer Anwandlung von unbändigem Ingrimm biß er aus dem Glase, das er an den Mund führte, ein Stück des Randes heraus. Echt garibaldinisch, nicht als glühendes Temperament und ungezügelter Trok! Das zerbissene Glas ist eine prächtige Illustration zu der Charakteristik, die Massimo d’Azeglio von Garibaldi gegeben: der Mann mit dem Kinderherzen und der Büffelstirn. Aber gerade diese Stirn, diesen trokigen Mut, der mit zäher Kraft jedes Hindernis zerstört, brauchte der Mann, um das nationale Werk auszuführen, um dessentwillen Italien ihn für alle Zeiten dankbar verehrt.

* PFINGSTTAGE IN SARDINIEN

LA MADDALENA

Ich wollte von der Gedächtnisfeier nicht nach Rom zurückkehren, ohne etwas von dem nahen Sardinien gesehen zu haben. Denn alles, was man von diesem eigenartigen Lande hört, reizt in hohem Maße die Begier nach näherer Bekanntschaft. Die Zeitungen bringen öfters Berichte über unglaublich kühne Brigantenstreiche von dort, in der Deputiertenkammer folgt dann eine Anfrage über den Stand der öffentlichen Sicherheit auf der Insel, der von allen Parteien und von der Regierung selbst als unerträglich anerkannt wird; das sind Dinge, die die Neugierde erwecken, wenn sie auch zugleich zur Vorsicht mahnen. Ich hatte mir daher schon in Rom für alle Fälle einen Revolver in die Tasche gesteckt, meinen Ranzen mit dem Bedarf für einige Tage und etlichem Malgerät gepackt und mich aus Bädeker überzeugt, daß man zu Anfang Juni Sardinien noch recht wohl bereisen kann, ohne am Fieber umzukommen. Am Nachmittag des 2. Juni sagte ich dem Hause Garibaldis lebewohl und wanderte, während die Sonnenstrahlen wie Pfeile herniederstachen, nach Maddalena. Das Städtchen auf der gleichnamigen Insel war bis vor wenigen Jahren noch ein ganz unbedeutendes, fast nur von Fischern bewohntes Dorf mit kleinen niedrigen Häusern. Seit die Italiener es zum Mittelpunkt ihrer dortigen Seefestung gemacht und eine Besakung hineingelegt haben, ist das unscheinbare Fischernest einigermaßen von der Kultur beleckt worden. Nach der Seite des Hafens und der Kasernen hin sind einige Straßen mit neuen, mehrstöckigen Häusern entstanden, Geschäfte und Kaffeehäuser, wo die Offiziere der Garnison sich mit dem Nüßlichen wie mit dem Angenehmen versehen können, aber für den Fremden ist so gut wie gar nicht gesorgt, denn es kommt auch nie einer dahin. Schon die Frage der Nachtherberge bot einige Schwierigkeiten. Ich durchwanderte die Straßen, die wie in ganz Sardinien einen charakteristischen Geruch nach Wein, Käse und Ziegenfellen aufweisen, und suchte vergebens nach einem Albergo.

Nach verschiedenen nuklosen Fragen führte mich ein schwarzbärtiger Geselle zu einem kleinen Hause am Ende des Ortes; es hatte eine Thür und zwei Fenster und enthielt zwei Räume. Der eine davon diente der Familie für alles, der andere war das „möblierte Zimmer“. Hier sollte ich in Gesellschaft eines Arbeiters vom Marinearsenal nächtigen. Da ich diesen wackeren Cyklopen aber von Haut und Haar nicht kannte, noch weniger sein Glaubensbekenntnis in Bezug auf Reinlichkeit, Ehrlichkeit und Nächstenliebe, so machte ich eine saure Miene und zog vor, von neuem auf die Suche zu gehen. Beiläufig gesagt habe ich schon am Tag darauf meine Ansprüche bedeutend herabgesekt und meinen Kulturmenschenleib nach der sardischen Decke gestreckt. Nachdem ich noch eine weitere halbe Stunde die heißen Gassen von Maddalena unsicher gemacht hatte, verriet mir der Apotheker, den ich als den gebildetsten Mann des Ortes um Rat fragte, daß es in der That Pfingsttage in Sardinien ein Gasthaus im Ort gab, genannt Scala di Ferro. Mit einem „Dank, wackerer Apotheker! “ schlug ich mich um so viel Ecken links und rechts, wie er mir angegeben hatte, und stand endlich in einem verlorenen Winkel hinter der Kirche vor dem gastlichen Hause. In dem dunklen Vorderzimmer schlief ein Mann, der mit dem Notwendigsten bekleidet war. Es war der Wirt. Nachdem ich ihn geweckt und um ein Zimmer gefragt hatte, entgegnete er, das werde sich finden, und führte mich in den Hausflur zurück. Dort ließ er mich stehen und sich an einem Tischchen nieder, holte Feder und Papier aus der Schublade und fragte mich nach Namen, Stand, Alter und was sonst der Steckbrief zu enthalten pflegt. Sardische Gastfreundschaft hatte ich mir anders vorgestellt, aber ich beantwortete die neun Fragen wahrheitsgetreu, fügte auch hinzu, daß ich in Caprera das Andenken Garibaldis gefeiert hatte, und wurde dann für würdig befunden, in dem Zimmer Nr. 1 die Nacht zuzubringen.

Als ich am anderen Morgen nach dem Frühstück verlangte, wurde mir bedeutet, daß das Haus auf Verköstigung nicht eingerichtet sei, und daß ich mich vielmehr ins Café Nazionale verfügen möchte. Es ging gegen sieben Uhr morgens, und in besagtem Café war man gerade beschäftigt, das Gastzimmer zu kehren, wo bis zum späten Abend vorher die Garibaldiner gezecht hatten, ehe sie die Heimfahrt antraten. Nach einigem ungeduldigen Warten erhielt ich eine Tasse Kaffee, aber Brot hatte man nicht. Das Unvermeidliche mit Würde tragen ist auf Reisen ein wichtiger Grundsak. Ich trank meinen Kaffee und kaufte da nach auf der Straße ein Pfund köstlicher Kirschen. Es geht auch so.

* GIORNI DI PENTECOSTE IN SARDEGNA (1892)

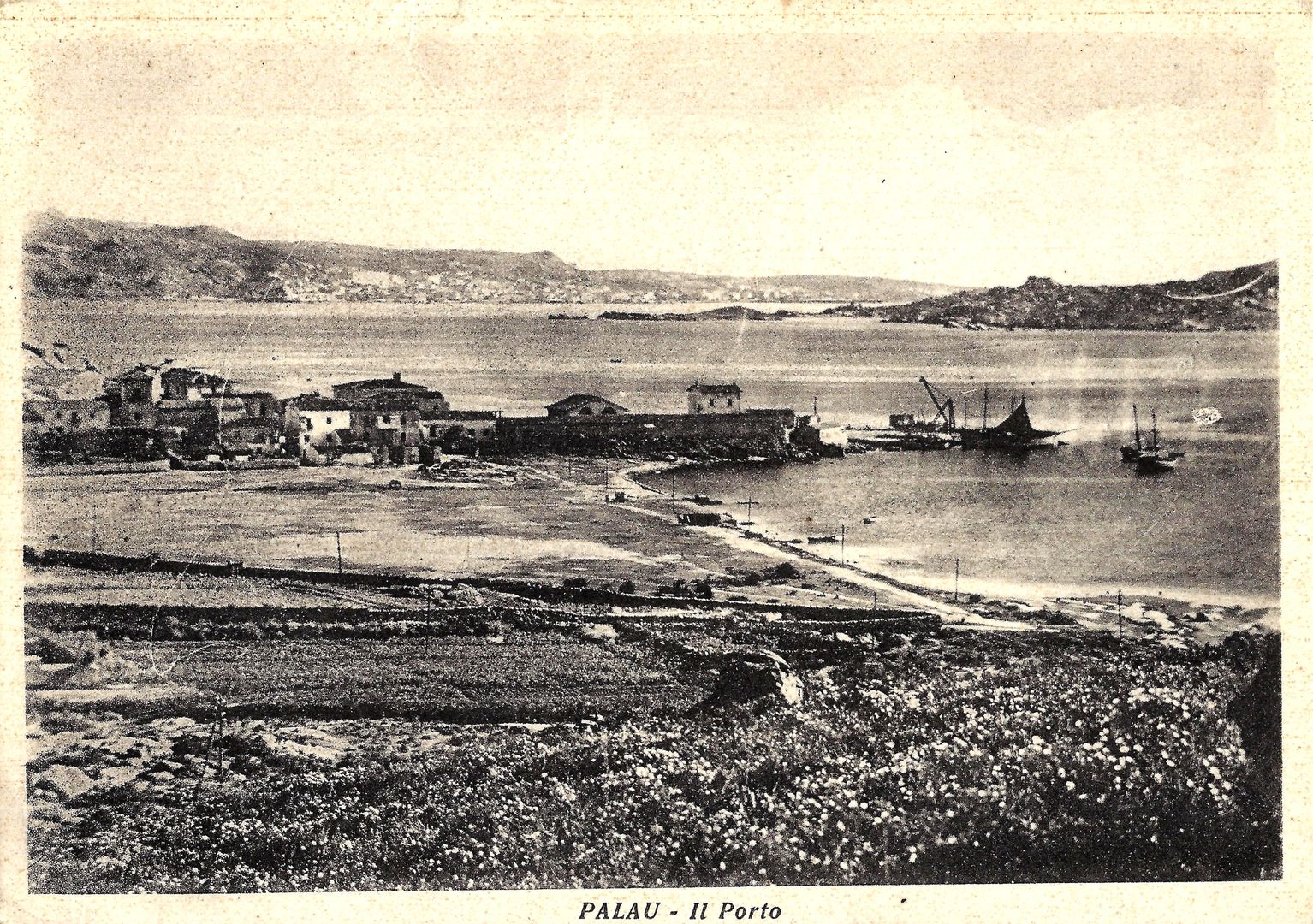

PALAU

Um 8 Uhr saß ich mit meinem Bündel in einem kleinen Segelboot und fuhr nach dem 4 Kilometer entfernten Palau an der Nordküste Sardiniens hinüber. Die Fahrt war ungemein reizvoll. Die Häuser von Maddalena lagen wie bunte Perlen am Felsufer; der Ort sieht von außen viel schöner aus, als er innen ist. Das stille blinkende Meer war ringsum von grauen Kalkfelsen wie von Riesenmauern umgeben, auf ihren Gipfeln glänzten die rötlichen Mauern der Befestigungen in der Sonne, unten in der glatten Flut spiegelten ein paar Kriegsschiffe ihre mächtigen Leiber.

Die sardische Küste steigt aus einem Kranz von niedrigen Klippen mit grünen Abhängen aus dem Meere auf, ein paar weiße Häuser winken vom Strande, das ist Palau oder Parau hoch darüber zackt sich in abenteuerlichen Formen das Kalkgebirge, das ehedem wohl mit dem korsischen zusammenhing. Unter den Felsprofilen ist eines besonders bemerkenswert; es sieht genau so aus, als ob da oben 100 Meter über dem Meer ein gewaltiger Bär stünde, der mit dem vorgebeugten Kopfe nach dem benachbarten Korsika hinüber wittert. Man nennt den Punkt daher auch Capo dell‘ Orso, Bärenberg. Auf seiner Spike wie auf dem nahen Monte Altura sind neuerdings Forts angelegt. Die Franzosen würden sich hier wohl nuklos die Köpfe einrennen, wenn sie einmal versuchen wollten, über die Meerenge von Bonifazio herüber zu kommen. Nach einstündiger Fahrt landete ich in Palau. Der Strand ist schwarz 一, von den Holzkohlen, die aus dem inneren Bergland kommend hier verladen werden; darin besteht wohl auch der einzige Verkehr an dieser Stelle. Der Plaz besteht höchstens aus einem Dukend Häuser, darunter einem Kramladen, der zugleich Kneipe und Albergo ist.

Das Haus schien nicht sehr vertrauenswürdig; ich zog daher vor, nicht den Postwagen abzuwarten, der am folgenden Morgen 6 Uhr nach Tempio abgehen sollte, sondern mietete einen Mann mit einem Pferde, einen viandante, der seines Zeichens Schuhmacher war, Michele Uliva hieß und mir versprach, mich vor Abend in Tempio abzuliefern, wohin eine 50 Kilometer lange Fahrstraße führt. Es sollten etwa 9 Stunden Reitens sein, die Ruhepausen eingerechnet. Aber den Weg hatte der Fuchs gemessen!

AUF DEM WEG NACH TEMPIO

Um halb 10 Uhr ritten wir auf einer guten Straße, die in einem malerischen Flußthal ansteigt, landeinwärts. Hat man nach einstündigem Ritt die Höhe erreicht, so breitet sich vor dem rückschauenden Auge ein herrlicher Rundblick aus. Im Vordergrund eine Felswildnis, mit immergrünem Gestrüpp und duftenden Kräutern bedeckt; dazwischen wächst in breiten Lappen eine zierliche Saxifrageenart mit purpurroten Stengeln und hellvioletten Blüten. Tiefblau liegt unten das Meer hinter den mauergekrönten Vorgebirgen, von Klippen und Inselchen besäet, den großartigen Hintergrund bildet Korsika mit himmelanstrebenden, zum Teil noch schneebedeckten Bergen, an deren Fuß im Sonnenglanz die weißen Häuser von Bonifazio liegen.

Indem Michele Uliva mir die Aussicht erläuterte, machte er im Hinblick auf das – gegenüberliegende Frankreich – wie er es nannte eine politische Abschweisung, aus der mir ersichtlich wurde, daß seine Freundschaft für die lateinische Schwesternation nicht eben groß war. Michele war Sarde mit Leib und Seele. Er trug zwar nicht mehr das heimische Kostüm, und man hätte ihn seinem Aeußern nach auch für einen deutschen Schuster halten können, aber sein Herz war unverfälscht sardisch. Wenn er nicht plauderte oder trank, sang er mir heimatliche Lieder vor. Besonders zwei waren es, die er nicht müde wurde zu wiederholen. Das eine stellte den Lebensgang einer Jungfrau dar, die vergebens auf einen Gatten wartet. Quarantacinqu’anni, marito non c’è; cinquant’anni, si ammazzerà (Mit 45 Jahren kein Gatte, mit 50 bringt sie sich um). Das war der melancholische Schluß, von dem ich hoffe, daß er nicht auf einen sardischen Nationalgebrauch anspielt. Das zweite Lieblingslied meines Führers gipfelte in den Worten: Sono in Africa prigioniero, ma quando tornerò, vedrai Marietta mia, come ti posso amar‘! (Ich bin in Afrika gefangen, aber kehr‘ ich zurück, so sollst du sehen, Maria, wie ich dich lieben kann.)

Das sang er so innig und schmachtend, wie ein verliebter Bursch von zwanzig Jahren, obwohl er, wie ich später erfuhr, bereits Großvater war. Er hatte in der Gegend zwischen Tempio und der Nordküste, der sogenannten Gallura, zwei oder drei Töchter verheiratet; und das war auch der Grund, weshalb ich an dem Abend nicht mehr nach Tempio kam. Zu den sonstigen hervorstechenden Charaktereigenschaften Micheles gehörte, daß er gotteslästerlich fluchen konnte, aber ohne es böse zu meinen. Statt der Bejahungen, Versicherungen oder Verneinungen hatte er einen reichen Vorrat von Flüchen im Gebrauch, die ich nicht zu übersehen wage, von deren Anwendung aber folgende Unterhaltung einen ungefähren Begriff gibt. Ich sage: „Es ist tüchtig heiß heute.“ Er: „Dio cane! Es ist immer heiß bei uns.“ Ich finde die Aussicht schön. Er erwidert: „Porca madonna! Sardinien ist ein prächtiges Land.“ Mit seinem Pferde sprach er viel höflicher, da fluchte er nie; seine Stimme hatte vielmehr einen herzlichen Klang, wenn er dem ausdauernden kleinen Tiere ermunternd zurief: „Anda cava‘! ah carino! “ (Sardisch für Va cavallo; auf Deutsch: Lauf, mein Gäulchen, mein gutes!) Das Pferd that sein Bestes auf der steilen heißen Straße, und anfangs kamen wir rasch voran.

Die Gegend war menschenleer; zwischen Palau und Tempio liegt nicht ein einziges Dorf, nur etwa gut gezählt – ein Dukend einzelne Häuser oder Hütten an den Berghängen zerstreut. Entgegen kamen uns alles in allem im Lauf eines ganzen Tages drei oder vier Ochsenwagen mit Kohlensäcken und ein paar einzelne Reiter in der düsteren Nationaltracht mit der Büchse auf dem Rücken, dazu eine Bäuerin, die mit zwei Kindern rittlings zu Pferde saß. Dieser ganze nördlichste Teil der Insel ist gleich anderen fast gar nicht angebaut; Thäler und Höhen dienen höchstens als Weideland. Während die höchsten bis zu 400 und 500 Meter ansteigenden Gipfel schroff und kahl sind, grünt es an den tieferen Abhängen und in den Thälern zwischen dem Felsgeröll üppig von Baum und Strauch. Aber jekt im Sommer winden sich nur schmale silberne Wasserfäden durch die Thalsohle, und legten nicht eingestürzte steinerne Brücken Zeugnis ab von der Gewalt des Wassers im Winter, so würde man an die Anwesenheit von Flüssen in jenem Bergland nicht glauben. Noch im vergangenen Jahre hat der Fluß Liscia, den wir mehrmals überschreiten mußten, mit seinen Zuflüssen in fürchterlichem Hochwasser Häuser, Brücken und Straßen zerstört. Gegenwärtig versteckte er sich fast unter Steinen und Laub.

Aber trok der sengenden Hize finden sich hie und da im Schatten von Lorbeergebüsch und Delbäumen frische Quellen am Wege. An jeder wird Rast gemacht und Mensch und Tier erquickt. Neben den meisten Quellen liegt auf dem Steinrand zum Gebrauch des Menschen ein lupo, den ein gutmütiger Nachbar zu allgemeiner Verwendung gestistet hat. Der lupo ist ein aus Korkrinde notdürftig zusammengebogener Schöpfbecher an einem Holzstiel; er ist nicht wasserdicht, und trinkt man nicht rasch, so rinnt einem das Wasser aus allen Fugen davon wie aus dem Faß der Danaiden. Aber außer dem Wasser nimmt der vorsichtige Führer noch einen anderen Trunk mit, den schweren sardischen Rotwein, der wie Feuer durch die Adern rinnt, und dessen Strenge durch eine süße Blume gemildert wird. Michele Uliva sorgte schon im eigenen Interesse dafür, daß uns der Wein nicht ausging. Zwei Stunden oberhalb Palau lag abseits vom Wege seine Behausung, ein einstöckiges Haus, das einen einzigen Raum enthielt, mit einer Thüre und einem Fenster. Auf dem Feuer, das mitten in dem Raum in einer runden Vertiefung des festgestampsten Erdbodens brennt, bereitete seine Frau die aus Palau mitgebrachten Nudeln, die wir mit trefflichem Brot verzehrten.

Die zucca, ein aus einer langen ausgehöhlten Melone gefertigtes Trinkgefäß, ging von Mund zu Mund, und was wir von Rotem darinnen ließen, das füllte er in eine kleinere kugelrunde zucca für die Reise.

Nach einstündiger Rast ging es weiter bergan, indes wir als erfrischenden Nachtisch die mitgenommenen rohen Salatblätter verzehrten. Michele war des Gehens müde und setzte sich hinter mich auf den Gaul; das Tier schwiste, daß unsere Beinkleider trieften, aber es trabte unverdrossen weiter, und mein Führer sang und plauderte, daß es eine Lust war. Gegen 5 Uhr gestand er mir, daß er Sehnsucht nach seiner Tochter hatte, die einige Minuten abseits vom Wege in einem stazzo (einsam liegende Bauernhütte) wohnte. Die zucca war nämlich leer. Unter der Bedingung, daß wir vor Abend in Tempio wären, willigte ich ein, der Tochter einen Besuch zu machen. Das Häuschen war verschlossen, und Michele rief laut über Berg und Thal: Oh Caterìi! Aber Katharina antwortete nicht. So öffnete er selbst mit irgend einem Kunstgriff die Thüre, und wir traten aus dem glühenden Sonnenschein in das erfrischende Dunkel unter dem Binsendach. Der Führer wußte hier Bescheid; er fand Teller, Löffel und mizzurata, eine Art dicke noch nicht saure Milch.

Wir hatten kaum das erquickende Mahl beendigt, so erschienen Tochter, Schwiegersohn, Kind und Großmutter. Sie hatten unten am Bach große Wäsche gehalten und freuten sich des unerwarteten Besuchs. Nun mußten wir natürlich noch verweilen, die zucca wurde frisch gefüllt, und ich sollte dem glücklichen Großpapa Michele die Freude bereiten, das junge Paar mit dem halbjährigen Kind in mein Skizzenbuch zu zeichnen. Die junge Mutter nahm zu diesem Zweck den Säugling an die Brust, so daß er prächtig still hielt, und ich zeichnete.

Erst nach 6 Uhr traten wir die Weiterreise an, ich immer noch in der Hoffnung, zum Abendessen in Tempio zu sein. Aber die väterliche Liebe Micheles hatte es anders beschlossen. Als wir abends um 8 Uhr die Sonne war schon hinter den Bergen verschwunden – auf die Wasserscheide zwischen den Flüssen Liscia und Rio di Vignola kamen, von wo man in weiter Ferne Tempio zum erstenmal sieht, da gestand mir mein Führer, daß wir vor Mitternacht kaum am Ziele sein könnten; dagegen wäre es möglich, etwa gegen 10 Uhr Luras zu erreichen, wenn wir die Fahrstraße verließen und links ins Thal hinunter ritten. Was war zu thun? Ich sehnte mich nach dem Nachtlager und willigte ein, nach Luras zu gehen, wo der gute Michele auch eine Tochter verheiratet hatte.

Nun ging es auf steilen, steinigen Wegen bergab, bergauf. Die Nacht brach an, und der Mond kam herauf; er war noch nicht voll, aber er erhellte die großartige Bergwildnis, daß es wie Silber darüber lag. Die unendlich klare Luft glänzte über den scharfen Bergkanten und den dunkeln Baumgruppen, und der Abendstern leuchtete so hell, wie ich ihn nie gesehen; er glich einem einsamen Feuerzeichen. In den Wiesen ringsum zirpten die Grillen zu Hunderten, und wenn wir durch einen Bach ritten, so flohen im Schatten flinke Pferde davon, die von der Weide zum Abendtrunk gekommen waren. Am Wege schlief auf einer Karre ein Bauer; er war der einzige Mensch, den wir bis halb 11 Uhr, als wir in Luras anlangten, noch zu Gesicht bekamen. Sonst umgab uns nur die feierliche Landschaft mit ihrem nächtlichen Tierleben.

Ein fernes schrilles Brausen, das seltsam durch das Dunkel schallte, zog plötzlich meine Aufmerksamkeit an, und ich fragte den Führer danach. Statt aller Antwort fragte er mich, ob ich Furcht hätte, was ich mit dem absichtlichen Zusak verneinte, daß in meiner Tasche, auf der ich die Hand hielt, ein geladener Revolver stecke.

Furcht hatte ich auch nicht, aber es war ein eigenes fremdartiges Gefühl in mir, Freude einerseits an der großen, ernsten Natur, die mich umgab, und eine scheue Neugierde andererseits nach einer unbekannten Zukunft, der ich entgegenritt. Michele versicherte mich hierauf mit großer Wärme, er sei mein Freund, und ich brauche nichts zu fürchten; Briganten gebe es in der Gallura nicht, die seien nur oben im Hochland von Bitti und Nuoro, und das stärker werdende Geräusch sei nur das Rauschen eines Wasserfalles, den der Fluß Liscia bildet. So war es auch. Wir überschritten das Bergwasser zum drittenmal und kamen um 10 Uhr in eine Gegend von neuem Charakter. Mächtige Korkeichen standen finster am Wege, dann wechselten Weinberge mit Feigen- und Olivenpflanzungen, wir näherten uns dem Dorf Luras. Die weißgekalkten Wände der niedrigen Häuser leuchteten im Mondschein durch das zierliche Laub der Delbäume, die Hunde schlugen an, und über ein Pflaster, das nicht besser war als das Steingeröll der Felsenpfade, ritt ich in die schwarzen Schatten der Gassen hinein.

LURAS

Ich kam mir vor, wie der edele Ritter Don Quixote von der Mancha, von dem Cervantes irgendwo auch einmal erzählt, wie er in einer Mondnacht mit seinem Schildknappen Sancho in ein fremdes geheimnisvolles Dorf gekommen. Mein treuer Sancho sorgte nach besten Kräften für mich. Er fand eine Schenke, deren Insassen er herausklopfte, erzählte ihnen, was für ein Menschenkind ich sei, und daß ich übernachten wolle, und nach einigen Minuten saßen wir am Tisch vor einem Gericht, welches ich mit Behagen verzehrte, von dem ich aber heute noch keine Ahnung habe, was es war. Dann gingen wir zu Bett. Ueber meinem Lager hing das Gewehr des Hausherrn, auf einen Strohsack in der Ecke streckte sich Michele Uliva, und obwohl er schnarchte, wie die Walkmühlen im Don Quixote, so schlief auch ich bald den Schlaf des Gerechten, ohne vorher zu fragen, ob das Bettzeug frisch und ob die Thür verschlossen war. Ich war schon nicht mehr so peinlich wie tags zuvor.

Das Haus, in dem ich in Luras übernachtete, war allerdings zweistöckig, aber sonst so urwüchsig und einfach wie seine Kameraden. Glasfenster hatte es nicht, die Fensteröffnungen waren nur mit Holz läden verschließbar; außer dem Fenster war in unserem Zimmer noch eine Balkonthüre, die die Nacht über halb offen blieb, weil sie überhaupt nicht fest zu schließen war; der Balkon bestand aus einer um einen halben Meter vorspringenden Steinplatte, sein Geländer aus einem Strick.

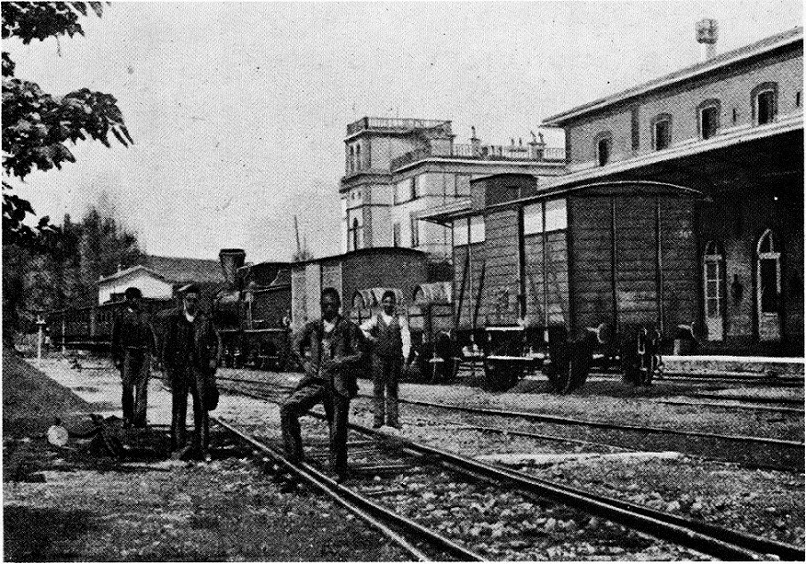

Der Fußboden des oberen Stockwerks war aus rohen Balken mit einer einzigen Bretterlage hergestellt, so daß man durch die Dielenriken, die zum Teil eine ansehnliche Breite hatten, aus einem Stockwerk ins andere sehen konnte. Von diesem und ähnlichem überzeugte ich mich, als ich in der Morgendämmerung gegen 4 Uhr mich erhob und reisefertig machte, um den Frühzug der Nebenbahn Tempio-Monti nicht zu versäumen, der mich auf die sardische Hauptbahn Golfo degli Aranci- Cagliari bringen sollte.

Auf dieser Nebenbahn gehen den ganzen Tag über nur zwei Züge in jeder Richtung und auf der Hauptbahn nur ein durchlaufender, so daß man wohl aufpassen muß, um die seltene Gelegenheit nicht zu versäumen. Da ich am Abend zuvor schon hatte die Zeche berichtigen müssen, eine Lira für Speise, Trank und Nachtlager, so hielt mich am Morgen niemand mehr in dem Wirtshaus auf, nicht einmal, um mir Waschwasser zu bringen; auch ein Spiegel war nicht vorhanden.

So nahm ich denn ohne viele Umstände an, daß ich für sardische Verhältnisse anständig genug aussähe, drückte dem halbwachen Michele, der wohl von dem Wiedersehen mit seiner Tochter träumte, die Hand zum Abschied und verließ das gastliche Gemach. Im Halbdunkel des Vorzimmers stolperte ich über einige Beine; hier schliesen fünf Kerle auf dem Fußboden. Ich huschte nach der steinernen Treppe, rutschte in den dunkeln Hausflur hinunter, tastete an der Hausthür hin und her, bis sie sich auf einen glücklichen Griff öffnete, und stand aufatmend im Freien. Es war doch ein gar sonderbares Nachtquartier gewesen. Durch den frischen Morgen wanderte ich dann zwischen Weingärten und Korkeichenwald nach der eine gute halbe Stunde entfernten Station, wo ich am Brunnen meine nachträgliche Morgenwäsche hielt.

AUF DEM WEG NACH CAGLIARI

ABREISE VON MONTI

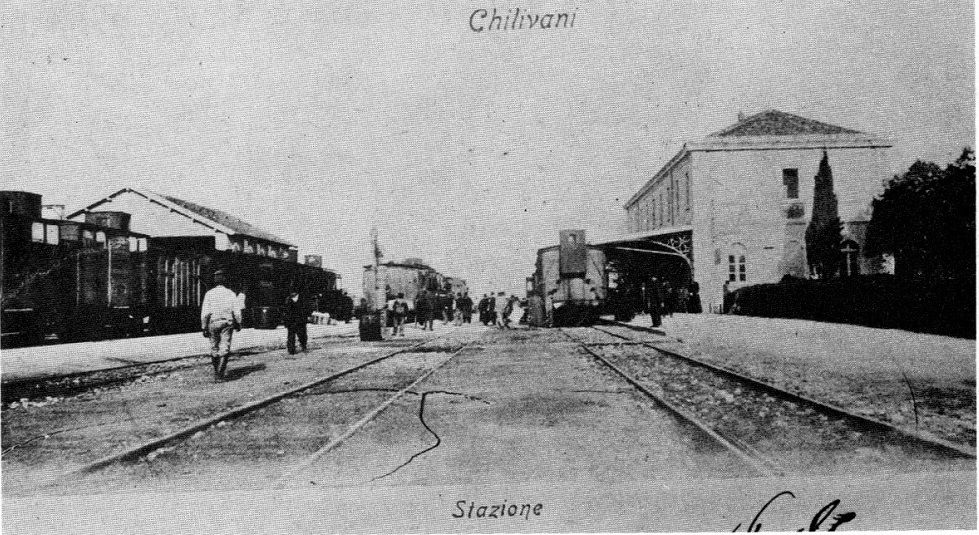

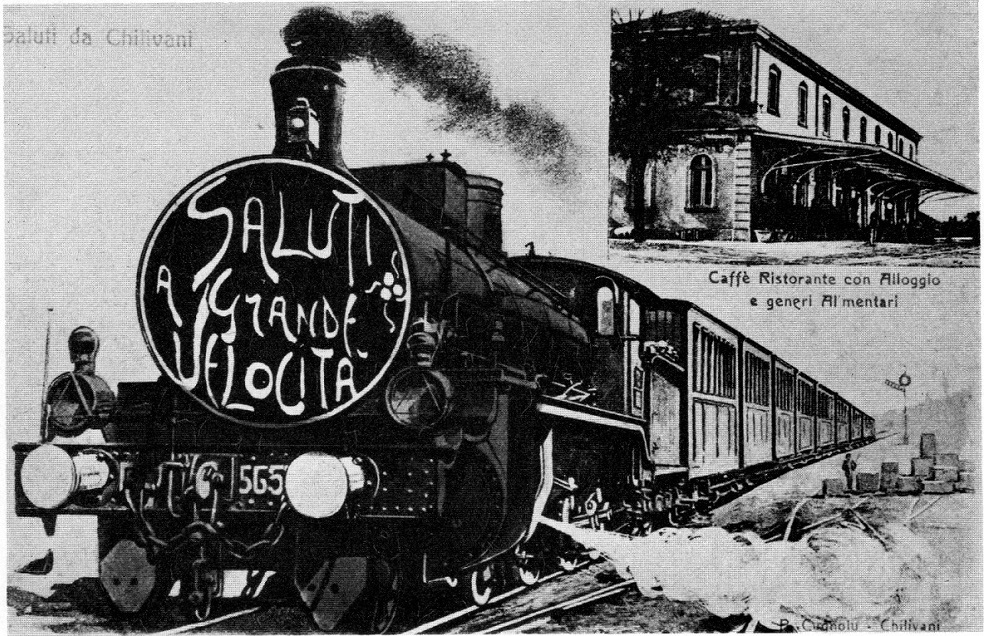

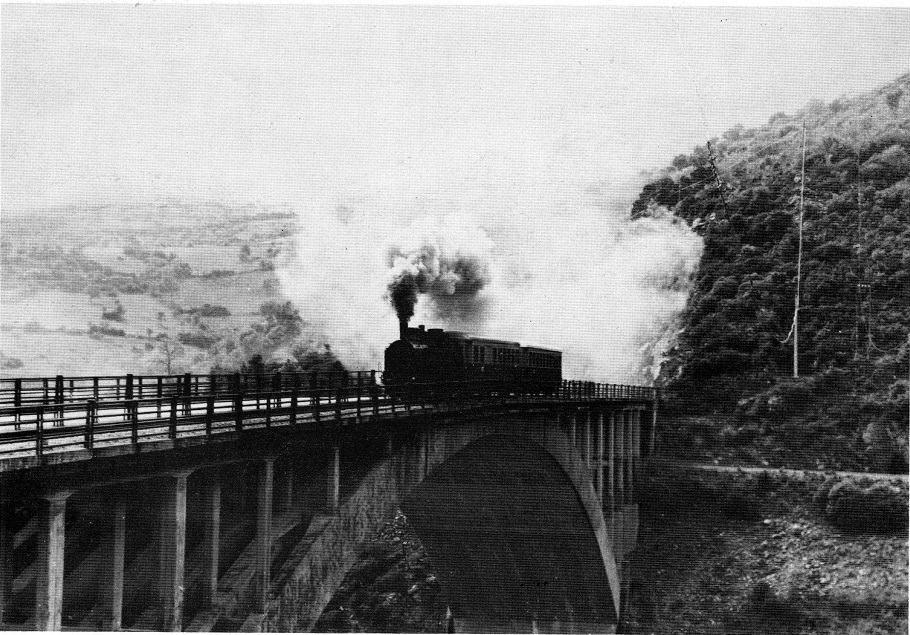

Die Bahn nach Monti führt in zahllosen Windungen an zerklüfteten Kalkfelsen bergab; an einer Stelle öffnet sich ein herrlicher Blick auf den um 25 Kilometer östlicher liegenden Orangengolf, von dem die tägliche Postdampferverbindung nach Civitavecchia geht.

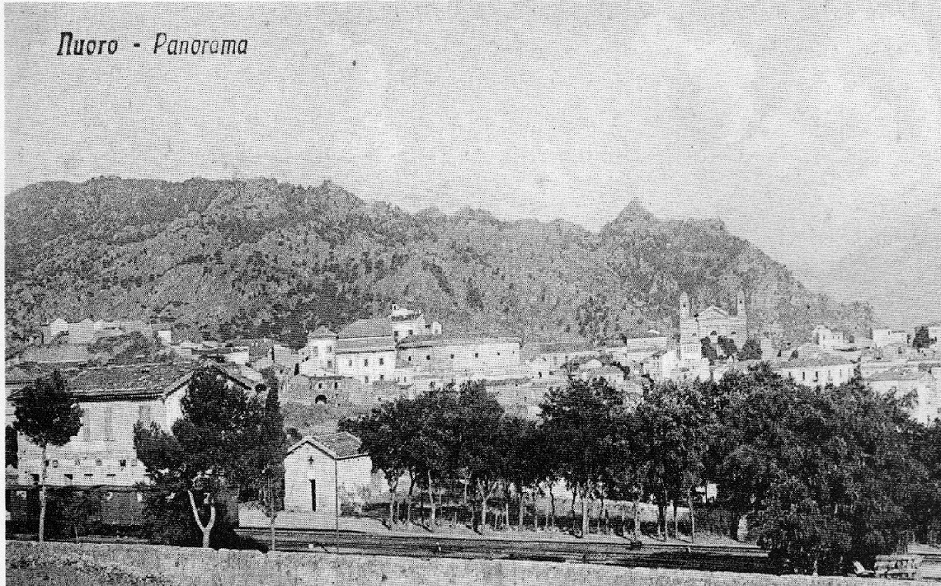

Monti selber liegt in einem hübschen Flußthal zwischen dem nördlichen Kalkgebirge der Gallura und dem Granithochland von Bitti und Nuoro, von wo man südlich weiter hinauf steigt nach der höchsten Erhebung der Insel, dem Monte Gennargentu. Ich überzeugte mich bald mit eigenen Augen, daß Michel Uliva diese Gegend mit Recht als das Banditenheim bezeichnet hatte, denn auf dem Bahnhof Monti wartete mit mir auf den Zug ein Trupp Carabinieri, die zwei verwegene Gesellen mit Handschellen bewachten. Ich erfuhr, daß diese dunklen Ehrenmänner einer Bande angehörten, die vor einigen Tagen da oben aufgespürt worden war, und der man außer anderen Heldenthaten auch den berühmten vor Jahresfrist verübten Ueberfall der Eisenbahnstation Chilivani zuschrieb, wo sie die Stationskasse und die Kasse des Buffettwirtes geleert hatte. Hier scheint mir eine Bemerkung über die öffentliche Sicherheit Sardiniens am Plaz.

Ich habe den Eindruck gewonnen, daß die Ehrlichkeit auf der Insel im allgemeinen höher steht als im festländischen Italien; ich bin weder angebettelt noch übervorteilt worden. Aber infolge der unglücklichen wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse blüht in vielen Gegenden Sardiniens noch ein mit einer gewissen Ritterlichkeit geübtes Banditentum, in dessen Schatten sich aber auch ein mit wilder Rohheit und skrupelloser Gemeinheit betriebenes Wegelagerertum eingenistet hat. Der Fremde jedoch hat nichts zu fürchten, wenn er nicht Geld und Wertsachen in auffallender Weise sehen läßt. Die Unternehmungslust der sardischen malfattori richtet sich vielmehr mit Vorliebe gegen öffentliche Kassen, gegen verhaßte Grundbesiker und andere als reich bekannte Ansässige samt deren Anhang, gegen deren einzelstehende Gehöfte, Feldarbeiter und Viehherden, sowie endlich gegen die Sicherheitsbehörden selbst. In den lekten drei Wochen sind unter anderen zwei größere Kämpfe zwischen Banditen und Carabinieri vorgefallen, der eine kurz vor meiner Ankunft in der Umgegend von Bitti, der andere während meines Aufenthalts in Sardinien bei Cagliari. In beiden Fällen wurden einige Carabinieri verwundet und getötet. Der Mangel an Verkehrswegen und die Spärlichkeit der Bevölkerung tragen natürlich auch dazu bei, das Unwesen zu fördern.

An Eisenbahnen besikt die Insel außer den schon genannten Linien noch zwei Hauptbahnen Chilivani-Sassari- Porto Torres und Decimomanu-Iglesias, dazu nur noch ein paar Nebenbahnen, von denen die bedeutendsten sind: Cagliari-Sorgono, Bosa-MacomerNuoro und Sassari-Alghero. Der Betrieb aller dieser Bahnen, insbesondere der Personenverkehr ist schwach; Sardinien steht noch nicht im Zeichen des Verkehrs. Man sieht es der Bevölkerung an, daß das Reisen auf der Eisenbahn ihr noch etwas sehr Ungewohntes ist; das Landvolk bekreuzt sich, ehe der Zug sich in Bewegung sekt, als ob man wer weiß welchen Gefahren entgegenginge. Auch rüsten sie sich für jede Fahrt von einigen Stunden mit Eßwaren und Getränk aus, als ob sie eine Tagereise zu machen hätten. Sie tragen diese Vorräte mit dem übrigen Gepäck in einem großen Doppelsack von buntgestreiftem grobem Wollenstoff, der sowohl über der Schulter getragen wie aufs Pferd gelegt werden kann.

Da während der Eisenbahnfahrt fast ununterbrochen gegessen und getrunken wird, so ist der Boden der Wagenabteile dritter Klasse stets mit einem dichten Abfallhaufen bedeckt, der an die schmutzigsten Gassen Alt-Neapels erinnert. An Ungeziefer jeder Art ist darum in den Eisenbahnwagen ebensowenig Mangel wie in den Gasthäusern. Solche Mängel der Kultur muß man geduldig mit in den Kauf nehmen, wenn man da drüben reisen und sich an den vielfachen Reizen des Landes und Volkstums erfreuen will, die meist gerade durch die Kulturlosigkeit bedingt sind. Im wirtschaftlichen Interesse der Bewohner muß man allerdings wünschen, daß es mit der Kulturlosigkeit ein Ende nähme, denn was könnte der Boden nicht alles tragen, wenn er sorgsam bearbeitet würde! Aber es fehlen, wie mir Michele Uliva wohl ganz richtig sagte, nicht nur die Hände, sondern auch die Gelder.

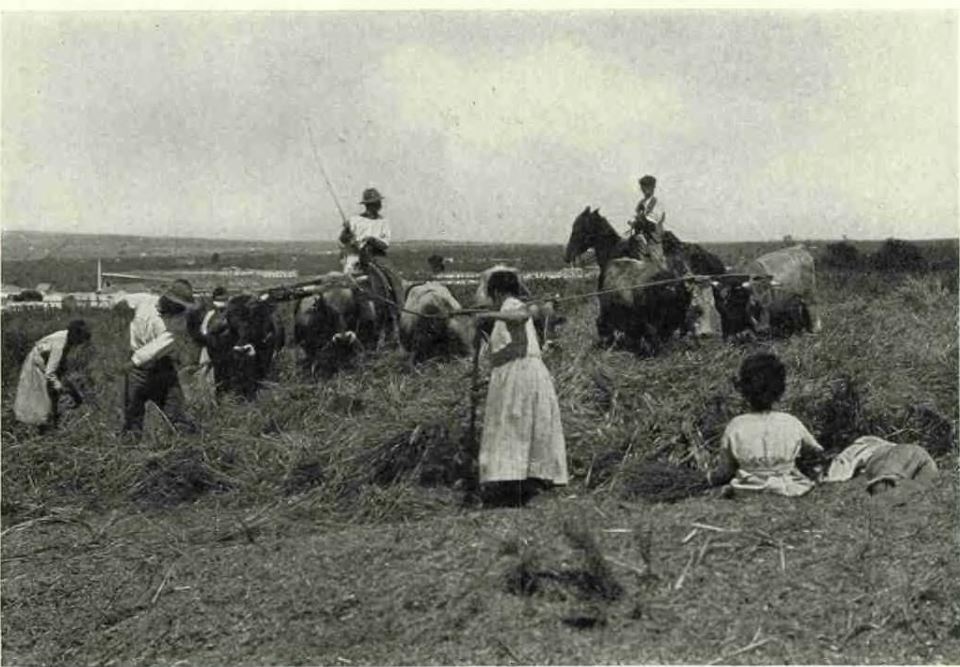

Auch in Sardinien bietet sich wie in so vielen anderen Teilen Italiens noch ein weites, weites Feld der Thätigkeit für die Leiter seiner Geschicke, wenn sie es wieder zu dem machen wollen, was es einmal war, zu einer gesegneten Kornkammer, einem granajo, wovon die Sarden selber noch mit Stolz und Wehmut zugleich reden. Gut angebaut sind überhaupt nur die üppi gen Fluren der Ebenen des Tirso und des Samassi zwischen Oristano und Cagliari. Auf der ganzen Fahrt von Monti bis weit über Macomer hinaus, etwa bis Baulladu, sieht man dagegen kaum ein Ackerfeld. Aber schön ist die Landschaft in ihrer Wildheit; in den Flußthälern grünt der Eichwald, an den sansten Abhängen und auf den Hochflächen dehnt sich Weideland aus, wo zwischen Felsgruppen, würzigen Kräutern und dichtem Buschwerk die Rinder und Pferde ohne Hirten grasen, während höher hinauf in den mächtigen Bergen, deren kühne Linien so klar durch die Luft ziehen, die Ziegenherde klettert.

Hie und da ragt in dem menschenleeren Bergland als Zeuge einer alten verschollenen Kultur eine Gruppe von Nuraghen, jenen seltsamen Türmen von der Form eines abgestumpften Kegels, die einer uralten Hirtenbevölkerung als Zuflucht gedient haben mögen. Dichtes Gestrüpp von Disteln und Dornen wuchert heute um ihre Eingänge, und über die schwarzen riesigen Mauersteine, die meist ohne Mörtel aufeinander geschichtet sind, kriechen rostgelbe Flechten.

Hinter Chilivani, wo die Bahn nach Sassari und Porto Torres abzweigt, steigt die Bahn in weiten Schlingen ins Hochland hinauf, wo in langen Zwischenräumen die kleinen Stationen Giave, Bonorva und Campeda liegen.

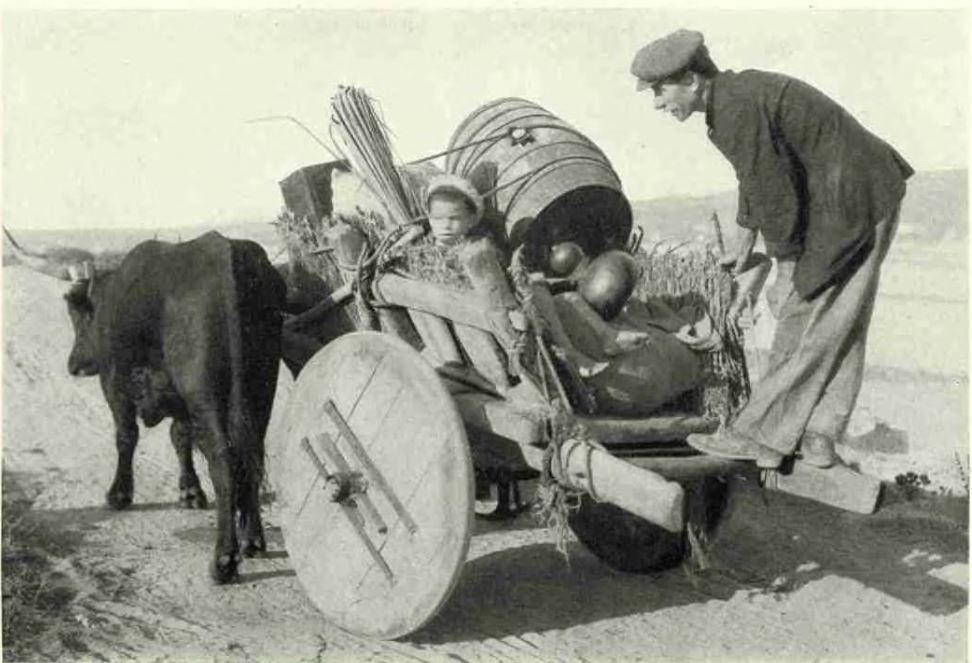

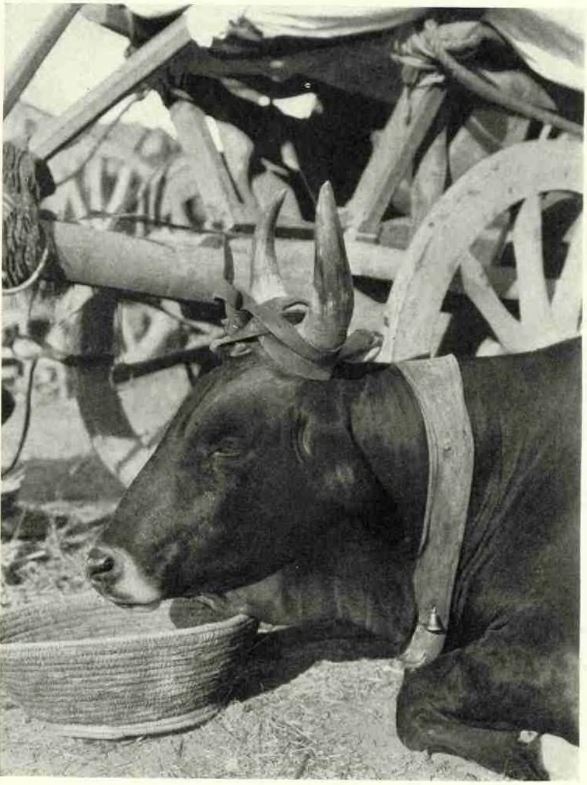

Hier oben hat neuerdings eine ausländische Gesellschaft begonnen, den Reichtum an Eichwald auszubeuten; aber leider treiben sie den reinen Raubbau. An Nachpflanzung denkt niemand, und so werden die Goldgruben bald erschöpft und mit dem Verschwinden des Waldes dem Klima wie dem Boden des Landes neue schwere Schäden zugefügt sein. Der Hauptverladeplak für die prächtigen Eichenbalken, die als Grubenhölzer in die Bergwerke oder als Eisenbahnschwellen nach Frankreich gehen, ist Campeda. Da entwickelt sich ein fesselndes Bild. Zu Dukenden kommen die kleinen plumpen, mit Holz beladenen Karren an, von zwei starken Ochsen gezogen. Die aus dicken Balken gefertigten Karren zeigen noch genau die Form, wie man sie auf antiken Darstellungen sieht. Nirgends eine Vorrichtung, um ein elastisches Fahren zu ermöglichen, alles hart und vierschrötig; die Räder sind meist ohne Speichen, eine massive dicke Holzscheibe mit einem Eisenreif. Um auf einem solchen Fuhrwerk ohne Verlegungen über die steinigen Wege zu fahren, muß man sardische Knochen haben.

Ein paar Fuhrknechte besteigen in Campeda den Zug; starke schöne Kerle mit braunen Gesichtern und verwegenen schwarzen Augen. Sie werfen mit Gepolter das Ochsenjoch unter die Bank, einen schweren Balken mit zwei Kerben für den Nacken der Tiere, und nehmen die Peitsche zwischen die Kniee, einen dicken Stecken mit einem Stachel an der Spike und einer vierkantigen Lederschnur. Ihre Tracht besteht aus der langen schwarzen Sackmüße, deren breiter Zipfel als Schirm gegen die Sonnenstrahlen vornüber gezogen die Stirn bedeckt, einer groben schwarzen Tuchjacke, deren Brustteile in schrägem Schnitt übereinander gelegt sind, und der bestighedda, einem ärmellosen Wams aus Ziegenfell, das vorn offen lose über der Jacke hängt und zu beiden Seiten eine kleine Tasche hat. Die behaarte Seite ist nach innen gekehrt, die Ränder sind mit einem dunkleren Lederstreifen eingefaßt; manchmal zeigen die unteren Ecken dieses Wamses neben den Taschen eine einfache Stickerei aus bunten Fäden. Die Beine stecken bei manchen in der modernen Langhose, viele tragen aber auch an den Beinen noch die sardische Nationaltracht, vom Gürtel abwärts zunächst einen rundum laufenden schwarzen vielgefältelten Tuchschurz, der bis in die Mitte der Schenkel reicht, darunter eine weite weißleinene Hose bis knapp unter die Kniee und dann dunkle Tuchgamaschen.

Der Hirte, der immer im Freien dem Sonnenbrand und jeder Unbill der Witterung ausgesekt ist, hängt statt der bestighedda ein langes zottiges Fell mit Armlöchern um, bald mit den Haaren, bald mit dem Leder nach außen, wie es ihm seine klimatische Erfahrung eingibt, und schüßt sich damit gegen Kälte, Hize und Fieber.

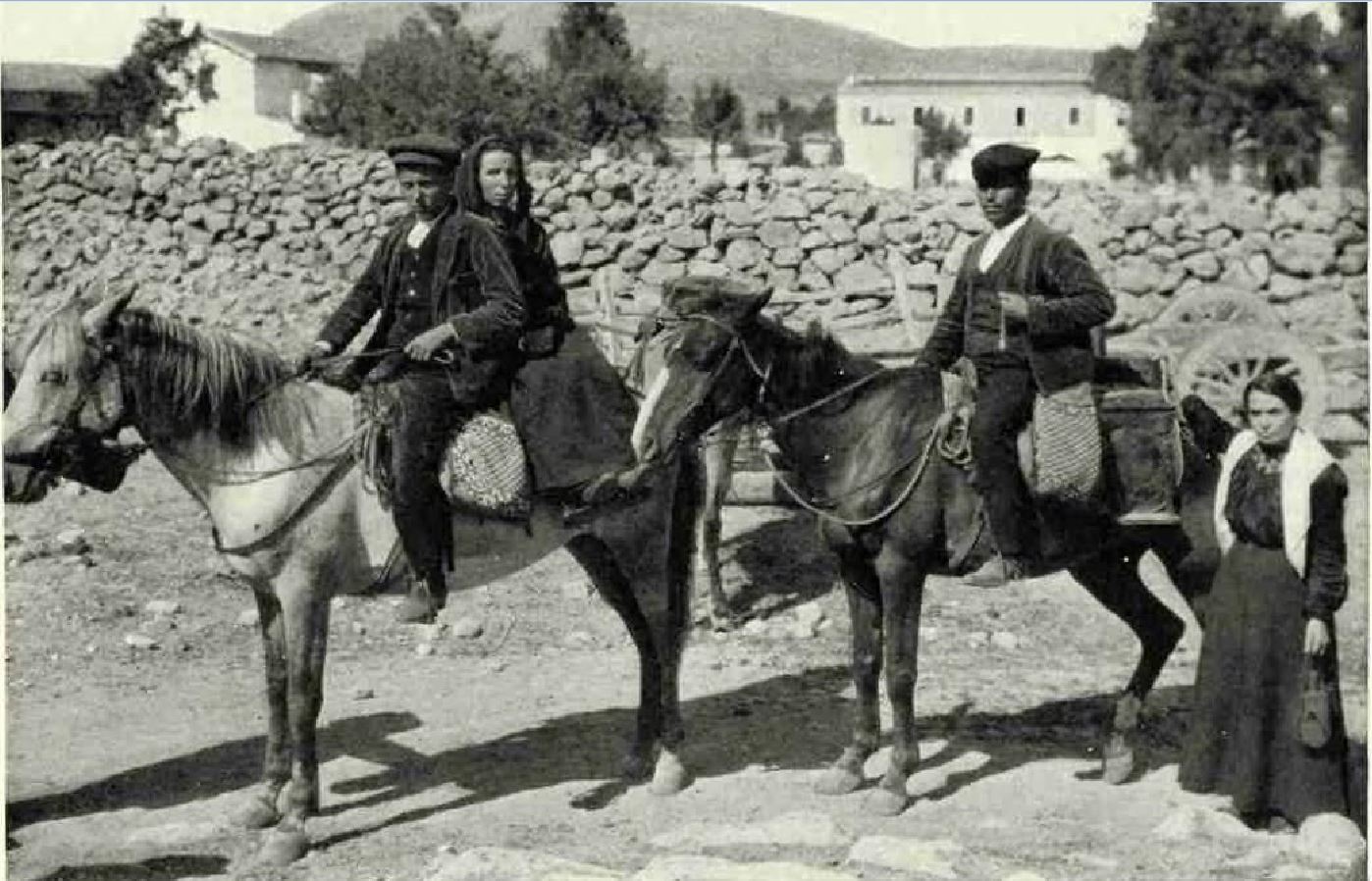

DIE MEISTEN REISEN IN SARDINIEN ERFOLGEN ZU PFERD

Die Satteltaschen, oder bisaccia, aus grober Wolle gehören ebenso zur Ausrüstung des Reiters wie der Sattel selbst. Im Hintergrund erhebt sich einer der Nuraghen – jene prähistorischen Ruinen, die die Insel übersäen.

SARDISCHE BAUERN BEI IHRER ANKUNFT IN MACOMER

Da die Pferde darauf trainiert sind, das doppelte Gewicht zu tragen, reiten die Frauen hinter den Männern. Die Sättel sind kunstvolle Arbeiten aus Leder in verschiedenen Farben, verziert mit Knochenknöpfen und Taschen. An der Seite befindet sich stets eine kleine Fußstütze für die Reiter.

MACOMER

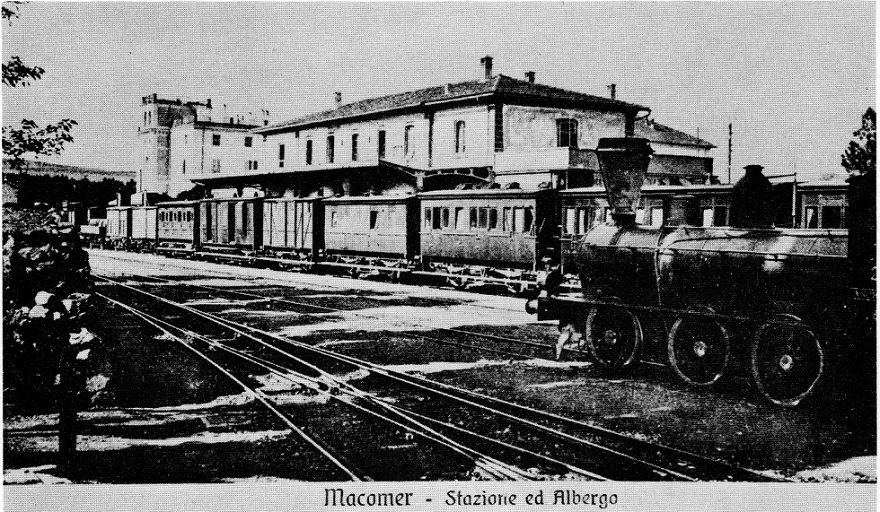

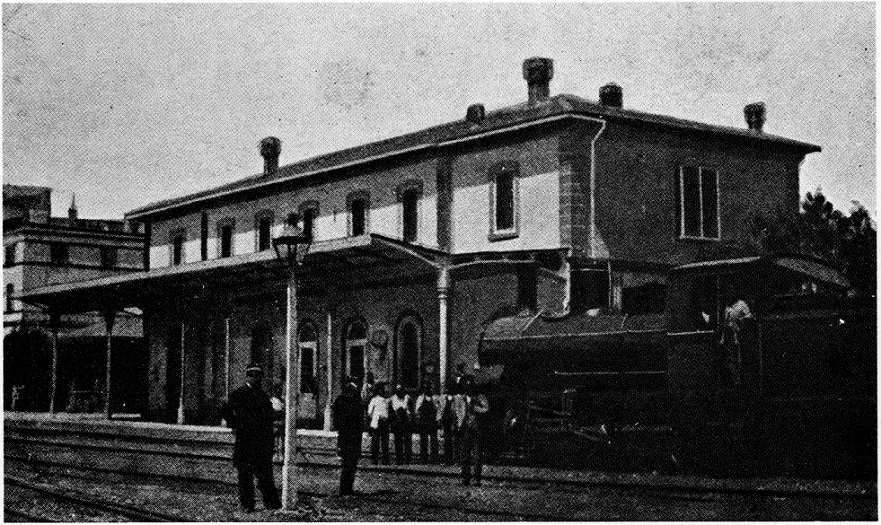

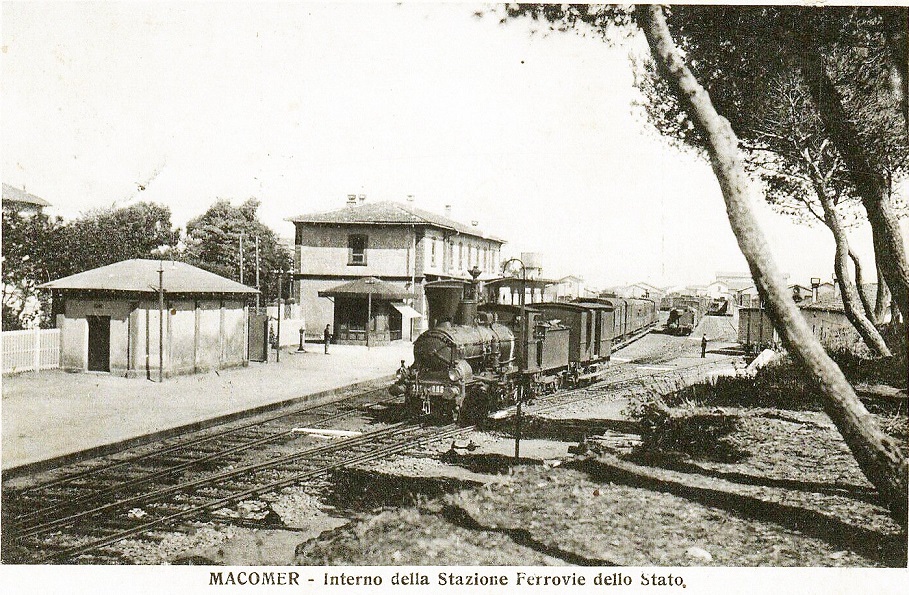

Bei Macomer erreicht die Eisenbahn den Kamm der Catena del Marghine, 576 Meter ü. M., das Randgebirge der Hochebene von Mortas.

Das Städtchen liegt in malerischer Einsamkeit an felsigem Abhang, von verwitterten Nuraghen umgeben, und besikt eine moderne Sehenswürdigkeit: ein stattliches Gasthaus mit Restaurant dicht bei der Station. Hier findet man gute Zimmer mit Spiegeln, den einzigen, die ich im Innern der Insel gesehen habe; zum Ueberfluß liegen auf dem Waschtisch auch Kamm und Haarbürste, sie scheinen auch benukt zu werden. Das Haus ist von dem Engländer Piercey erbaut, der hier und in anderen Teilen der Insel Güter und Bergwerke besikt. Man hat von allen Punkten des Ortes herrliche weite Aussichten über die weite Thalebene des Flusses Tirso bis nach dem Campidano von Oristano hinunter, nach dem mächtigen breit hingelagerten Mittelgebirge der Insel, dessen Kamm die Spike des Monte Gennargentu fast 2000 Meter hoch überragt.

VOM MACOMER NACH ORISTANO

Von Macomer senkt sich die Bahn, zahlreiche schöne Flußthäler überschreitend, bis in die gesegnete Tiefebene hinab, die vom Golfo di Oristano bis zum Golfo di Cagliari einen Längenraum von nahezu 100 Kilometer bei einer Breite von durchschnittlich 20 Kilometer einnimmt. Dieser Campidano ist heute noch eine Kornkammer, wie es vordem der größere Teil der Insel gewesen.

Bei der Weiterfahrt kündigt sich nach und nach der afrikanische Charakter der üppigen Gefilde an. Die Grundstücke sind nicht mehr mit niedrigen Steinwällen, sondern mit Hecken von Feigenkaktus eingefaßt; immer dichter blüht es und rankt es sich um die stacheligen Hecken mit ihren schwefelgelben Blüten, weite Kornfelder wogen, Olivenhaine wechseln mit Feigen- und Orangenpflanzungen, wie ein dunkler Wald dehnen sich die Fruchtbäume über breite Flächen aus, und hie und da schwankt im blendenden Sonnenglanz eine schlanke Palme. Halbnackte braune Menschen liegen im Schatten und winken dem vorbeisausenden Zuge nach, die hölzernen Schöpfräder knarren in den Feldern, wir kommen an Solarussa vorüber, wo der feurigste Wein Sardiniens, der weiße blumenreiche Vernaccia wächst, überschreiten den Tirso, der durch breite Sandbänke seinen sommerlichen Lauf nimmt, und fahren in Oristano ein.

LA TREBBIA DEL GRANO

Il grano viene sgusciato dalla testa dagli zoccoli ferrati dei buoi che passano più volte sulla paglia. Successivamente la paglia e la pula vengono lanciate in aria con le forche e il vento vaglia il grano.

ORISTANO

Weitläufig zieht sich die Stadt mit ihren niedrigen weißen Lehmhäusern und sandigen Straßen zwischen dunkelgrünen Orangengärten hin, überragt von Türmen, Kuppeln und Palmen, als wären wir plößlich ins Morgenland verseht. Und damit auch der Hauch der höheren Kultur nicht fehle, streiten sich am Ausgang des Bahnhofs ein paar Jungen mit nackten Beinen um die Ehre, meinen Ranzen tragen zu dürfen, einige höchst fragwürdige Fahrzeuge werden mir als buone carrozze angepriesen, und die Zollwächter mit dem grünen Kragen fragen mich, ob ich keine Eßwaren einschmuggele. Ich habe nur Lust aufzuessen, was zu finden ist, und lasse mich nach dem Albergo geleiten.

Unter den Palmen von Oristano weilte ich mehrere Tage, allerdings nicht ungestraft. Das Gasthaus, in dem ich eingekehrt war, gehörte zu den empfohlenen, aber es teilte das Geschick der meisten italienischen Häuser mittleren Ranges, es wurde selten oder nie gereinigt und war infolge dessen reich bevölkert von allem, was da kreucht und fleucht. Dagegen waren die Wirtsleute die Herzlichkeit selbst und die Verpflegung war sehr gut, wenn auch die Speisekarte nicht allzu lang war. Das Ochsenfleisch ist überhaupt in Sardinien bedeutend besser als in Rom; man bekommt schöne unverfälschte Fleischbrühsuppen, die nicht aus heißem Wasser und Speck gemacht sind, sowie saftigen fetten lesso (Suppenfleisch); auch die Hühner und gebratenen Rippenstücke von Lammund Ziegenfleisch sind nicht übel. Der Salat ist über jeden Tadel erhaben, er wird in schmale lange Streifchen geschnitten, und das condimento von Essig und Del ist ausgezeichnet. An großen frischen Eiern ist kein Mangel; Kirschen, Orangen und Nespole (Mispeln) sind in Hülle und Fülle zu haben; das Brot ist kräftiger als in Rom und gut ausgebacken.

Dazu trinkt man einen reinen Wein, der wohlschmeckender und feuriger ist als die Weine des Festlands, das halbe Liter zu 10 Centesimi, und den man tüchtig mit Wasser oder dem aus den Bergen geholten natürlichen Eis verdünnen kann. Meine sardischen Tischgenossen verbrauchten beim Essen eine Unmenge Wasser, die Größe der Gläser war schon darauf eingerichtet; sie spülten sich während der Tafel wiederholt den Mund aus und spieen dann den ganzen Strahl ins Zimmer. Das kühlt die Luft etwas ab. Die Bedienung bei Tische wurde von der hübschen Wirtstochter besorgt, die barfuß und bloßarmig mitfliegendem Kopftuch wie ein Wiesel hin und her lief. Ueberhaupt zeichnen sich die Frauen der Insel durch Flinkheit und Geschmeidigkeit aus; es ist ein schönes Bild, wenn sie troß der sengenden Hike munter über die Straße eilen, den großen runden Wasserkrug auf dem Kopfe, dem ein langes flatterndes Tuch von brauner oder roter Farbe, das bis zu den Hüften herabhängt, Kühlung zuweht. Die Männer sind in ihren Bewegungen gemessener und würdevoller, aber im Verkehr mit Fremden höflich und entgegenkommend.

Ich habe die Leute bei verschiedenen Gelegenheiten in ihrem Leben und Treiben beobachtet und mich gern mit ihnen unterhalten; sie wurden nie lästig oder aufdringlich, sondern behandelten den Fremden stets mit freundschaftlicher Achtung.

So habe ich mitten unter dem Volk von Oristano am Pfingstsonntag das Verfassungsfest gefeiert, welches in ganz Italien geseklich am ersten Sonntag des Juni begangen wird. Von der festlichen Beleuchtung und der Musik am Abend ist ja nichts besonderes zu sagen, das ist in ganz Italien gleich, wenn auch nicht überall gerade 30000 Lire wie bei der römischen Girandola unnük verpufft werden. Eigenartig aber war die Volksbelustigung am Nachmittag auf einer kleinen Hochfläche dicht vor der Stadt, wo ein Kloster mit seinen Nebenbauten und die neue Wasserleitungsanlage einen von Bäumen beschatteten Plak umschließen. Dort lehnte sich an ein paar Kneipen in malerischen Feigen- und Orangengärten eine kleine Zeltstadt. Lustige Hütten mit geflochtenem Schilfdach gaben kühlen Schatten, darunter saß und lag alles bunt durcheinander, Wein und Limonade trinkend und dazu allerhand getrocknete Körnerkauend, die von wandernden Händlern feilgeboten wurden.

In mancherlei Marktbuden wurden neben buntem Spielkram bemerkenswerte Erzeugnisse des heimischen Hausgewerbes verkauft, wie irdene Gefäße von ganz antiken Formen, flache runde Körbe von feinstem gelben Binsengeflecht, hölzerner, roh geschnikter Hausrat und Werkzeuge für die Feldarbeit, das meiste von überraschendster Einfachheit, wie z. B. die aus einem einzigen Stück mit Benukung der natürlichen Astteilung geschnittene Heugabel.

Um den fremden Gast, der dies alles musterte, hatte sich rasch ein Kreis von „Honoratioren“ gesammelt, ein paar liebenswürdige Zivilisten, ein Zollbrigadier u. s. w., die es sich angelegen sein ließen, mich über dies und jenes aufzuklären und mich aufs beste zu unterhalten. Wir nahmen schließlich auf einer Wiese im Schatten von Feigen- und Mispelbäumen Plak; sie ließen sich von Rom und dann von Deutschland erzählen, brachten Wilhelm II. und dem Dreibund ein Hoch und duldeten nicht, daß ich auch nur einen Soldo zahlte.

Inzwischen war ein Musikant herangekommen; er trug das unverfälschte sardische Kostüm, um die Stirn und den Rand der schwarzen Sackmüze war ein rotes Tuch lose gewunden, über den Rücken hing ihm das dicke braune Ziegenfell. Sein Instrument war die nationale dreifache Rohrflöte, wie sie oft auf antiken Wandgemälden und Vasenbildern dargestellt ist; sie besteht aus drei einzelnen Schilfrohren von ungleicher Dicke und Länge, die gleichzeitig in den Mund gesteckt und mit wenigen einfachen Fingergriffen geblasen werden. Je nachdem seine Melodie es verlangt, die er im Kopf und Herzen, aber nicht auf dem Papier stehen hat, nimmt der Flötenbläser ab und zu ein Rohr aus dem Munde und bläst auf zweien oder einem weiter. Im Spielen wiegt er leise den zottigen Kopf und schließt die Augen, seine Weise ist schwermütig und weich; wie er da mit seinem Ziegenfell unter dem Feigenbaum sikt, gleicht er einem Satyr, der einer Nymphe sein Liebessehnen vorflötet.

UN GRUPPO DI CONTADINI IN ACCAMPAMENTO DURANTE LA FESTA DI SANTA GRECA

Molte famiglie del Campidano, a nord di Cagliari, arrivano con utensili da cucina e strumenti musicali e si accampano per tutta la durata della festa.

Bauern, die im trockenen Flussbett eines Sturzbaches in Decimomannu (nahe Cagliari) während des Festes der Heiligen Greca lagern.

BEIM JÄHRLICHEN FEST DER HEILIGEN GRECA

Die Bauernfamilien kommen mit ihren Wagen nach Decimomannu und bleiben zwei bis drei Tage. Sie schlagen ihr Lager in der Nähe des Dorfes auf und braten Schweine und Widder über den Lagerfeuern. Ein Akkordeon oder ein anderes Musikinstrument ist ebenso unverzichtbar wie die Küchenutensilien.

CABRAS

Der Weg nach diesem, etwa zwei Stunden von Oristano entfernt an einem Strandsee liegenden Fischerdorf führt auf breiter staubiger Fahrstraße zwischen Kaktushecken und uralten Silberpappeln zunächst bis zum Flusse Tirso, den eine stattliche Brücke mit fünf Bogen überspannt. Im Sommer begreift man freilich kaum, wozu die lange Brücke, denn mehr als die Hälfte des Flußbettes ist jekt von leichtem welligen Sand angefüllt, und das Wasser steht im übrigen Teile so niedrig, daß die Weiber, die dort ihre Wäsche besorgen, mit den nackten Beinen bis in die Mitte vordringen.

Sie haben eine besondere Geschicklichkeit, ihren bunten Rock so anzuordnen, daß sie bis über die Kniee im Wasser stehen können, indem sie ihn in der Mitte aufraffen, zwischen den Beinen durchziehen und am Gürtel so befestigen, daß das Ganze der Pluderhose eines Landsknechts gleicht. In Bezug auf Zungenfertigkeit geben sie übrigens ihren Genossinnen in Deutschland nichts nach; das dicht umgrünte Thal des Tirso hallte wider von ihrem unermüdlichen Kreischen.

Es war überhaupt sehr laut und lebendig da draußen, als ich am frühen Morgen durch die weite Ebene nach Cabras wanderte. Denn zum Markt in Oristano ziehend, kamen mir Scharen von Landleuten und Fischern aus den Nachbarorten Donigala, Massama, Solanas, Cabras und weiterher entgegen. Zu Fuß, zu Pferd und in Wagen, Rindvieh, Fohlen und Schweine zum Verkauf mitführend, zogen sie vorbei, und fast keiner versäumte den freundlichen Zuruf: Bona dies! oder saluto! Es war ein unaufhörliches Grüßen und Erwidern, dem ich eine halbe Stunde lang standhalten mußte.

Als ich bei Donigala von der Hauptstraße abgebogen war, wurde es wieder stiller; nur die Pinien rauschten im Wind und ihre Aeste knarrten.

ZUM JÄHRLICHEN FEST DER HEILIGEN GRECA

Die Bauernfamilien reisen mit ihren Wagen nach Decimomannu und bleiben zwei bis drei Tage. Sie schlagen ihr Lager in der Nähe des Dorfes auf und braten Schweine und Widder über den offenen Feuern. Ein Akkordeon oder ein anderes Musikinstrument ist dabei ebenso unverzichtbar wie die Küchenutensilien.

Es ge hört nämlich zu den Witterungseigentümlichkeiten jener Küstenebene, daß bei wolkenlosem Himmel und glühender Sonne ununterbrochen ein sturmartiger Wind vom Meere her weht. Dicht an dem flachen Strand weht der Wind so stark, daß man sich mühsam aufrecht hält, und die braunviolette salzige Flut beständig weit über den körnigen Küstensand hinaufrollt. Mit tiefem weichen Sand sind auch die breiten stillen Straßen von Cabras bedeckt, was den afrikanischen Charakter des Ortes noch erhöht. In langen Reihen liegen die einstöckigen weißgekalkten Häuser mit wenigen Fenstern, ihre Wände werfen das Licht blendend zurück, und über den Hofmauern hängt da und dort ein Feigenbaum oder ragt eine Palme mit wehenden gefiederten Zweigen. Auf niedriger Felshöhe hart am Meer steht eine Kirche mit schreiend bunten Mauern und einer von farbigen Ziegeln bedeckten Kuppel, daneben liegen die spärlichen Trümmer einer Burg, wo einst die Fürstin Eleonora von Arborea herrschte und dem. Lande ein freiheitliches Gesezbuch verlieh. Ein Marmorstandbild in Oristano erinnert noch an die weise Herrscherin des 15. Jahrhunderts, und in zahlreichen Benennungen von Straßen, Gebäuden u. s. w. in der ganzen Gegend ist ihr Name erhalten.

Die Straßen von Cabras waren wie ausgestorben, als ich nach einer Schenke suchend hindurchging; das Leben beschränkt sich auf das Innere der Häuser und die dahinterliegenden Höfe und Gärtchen, wo man vor Sonne und Wind geschützt ist. An einer flatternden verblaßten Fahne über der Thür erkannte ich eine kleine Weinschenke und trat ein. Der Raum erhält sein Licht nur durch die halbgeschlossene Thüre von der Straße und durch eine andere Thür von dem mit Feigen und blühenden Granaten bepflanzten Hofe her; es herrscht eine kühle Dämmerung. Auf dem festgestampften Fußboden sizen auf niederen plumpen Schemeln an den Wänden entlang die Gäste, Tische gibt es nicht; jeder hat vor sich auf dem Boden einen irdenen glasierten Topf mit Wein stehen und bedient sich zum Trinken eines Glases oder des in der Tasche mitgeführten kleinen Bechers, der aus einem hohlen Stück Rindshorn mit Korkboden besteht.

Die Wirtin sikt vor dem Fasse mit gekreuzten Beinen auf einer Schilfmatte, auf der das übrige Geschirr herumsteht. Zu essen gibt es nichts; wer Hunger hat, kann schräg gegenüber bei einer alten Frau, die ein Kramlädchen hält, Brot, Eier und rohe lattuga (Salat) haben. Die Gesellschaft besteht fast ausschließlich aus Fischern, prächtigen wetterharten Gestalten mit nackten braunen Beinen. Sie tragen alle das Nationalkostüm, weite weißleinene, bis zum Knie reichende Hosen, den Schurz und die Jacke sowie die biridda (Sackmüße) aus grobem schwarzem Wollenstoff; zum besseren Schuß gegen die Sonne schlingen sie ein grellbuntes Tuch um die Stirn. Die ganze Versammlung macht einen ernsten, fast feierlichen Eindruck, gesprochen wird nicht viel, man lauscht stumm den melancholischen Tönen der Rohrflöte.

Der Eintritt des Fremdlings ist ein Ereignis, das Bewegung in die Gesellschaft bringt; die glänzenden dunkeln Augen richten sich neugierig auf ihn, und eine freudige Genugthuung drückt sich auf den wilden, sonnverbrannten Gesichtern aus, als seine Absicht kund wird, den einen oder anderen ins Skizzenbuch zu zeichnen. Ich habe hierfür unter den Männern stets die größte Bereitwilligkeit gefunden und zahlreiche fremdartige Gestalten mit nach Hause bringen können; nur mußte ich nach jeder Aufnahme das Buch die Runde machen lassen und erhielt es dann mit Ausdrücken der Bewunderung und mit den Abdrücken aller anwesenden Finger wieder zurück.

Die meisten wollten auch ihren Namen beigefügt haben, und ein stolzer Vater, der mich bat, seinen Jungen zu zeichnen, erzählte mir dazu dessen ganze Lebensgeschichte. Einige Mühe kostete es jedoch, die Tochter der Wirtin, ein blühendes Weib mit lachenden Augen, meiner Sammlung einzuverleiben. Erst das Zureden sämtlicher anwesenden alten Fischer bewirkte, daß sie auf der Schilfmatte vor dem Fasse, wo sie ihre Mutter ablöste, einige Minuten still hielt.

In diesem Augenblick hätte ich statt eines Dilettanten ein Künstler sein mögen, um diese Gestalt voll natürlicher Anmut, Ebenmaß und Fülle würdig festzuhalten, die in ihrer schmucken Tracht etwas geradezu Berückendes hatte. Unter dem hellbraunen Rock schauten die wohlgeformten, durch keinen modernen Schuh verkümmerten Füße heraus, den schlanken Leib umschloß ein niedriges rund ausgeschnittenes Mieder aus rot- und goldgemustertem Seidenstoff, aus dem in weiten Falten das blütenweiße Hemd hervorquoll, dessen Aermel den runden Arm nur bis knapp über den Ellbogen bedeckten. Ein gelbseidenes Tuch lag um den bloßen Hals und war über den vollen Busen herunter ins Mieder gesteckt; ein ähnliches Tuch mit bunten Streifen lag lose über dem Kopf, dessen blauschwarzes Haar nach Art der griechischen Frisur von einem feuerroten.

Tuch glatt anliegend umwunden war. Zierlich gearbeitete silberne Kugelknöpfchen mit einem Kettchen hielten am Hals das weitausgeschnittene Hemd zusammen. Als ich das alles gezeichnet und flüchtig in Farben angelegt hatte, da war die Schöne von Cabras schließlich selbst ganz zufrieden; sie war ja auch nur eine Evastochter und der Eitelkeit nicht abhold.

Ich nahm herzlichen Abschied von dem urwüchsigen Volk in der Schenke, warf vom windigen Strand noch einen Blick hinüber, wo jenseits der Salzflut auf steilem Vorgebirge die Trümmer der alten Phönizierstadt Tharros ragen, und trat zwischen blütenumwobenen Kaktushecken den Rückweg an.

DONIGALA

In Donigala fesselte mich noch ein freundliches Malerabenteuer. Ich war in ein Haus getreten, wo die ganze Familie in origineller Gruppe um die Feuerstätte saß, und hatte die Erlaubnis erhalten, die ganze Gesellschaft zu porträtieren. Während ich emsig zeichnete und pinselte, bewirtete man mich mit Wein, und der Hausherr blätterte aufmerksam in meinem Skizzenbuch. Als die Aquarellskizze nach einem Stündchen fertig und von allen Anwesenden lachend bewundert war, wollte ich mich dankend verabschieden; der barfüßige Hausherr aber suchte in seiner weiten Hose und reichte mir einen sardischen Soldo (10 Centesimi). Ich bekam einen kleinen Schrecken und glaubte, der Alte wolle mir die Skizze abkaufen. Weit gefehlt! Der gute Bauer erfüllte nur alte sardische Pflicht und gab seinem Gast das Viaticum mit auf die Wanderung. So kam ich als malender Handwerksbursch um 10 Centesimi reicher nach Oristano zurück.

… und noch einmal ORISTANO

In Oristano ist manch altes Gebäude aus besseren Zeiten, allerhand Stilarten sind vertreten, Renaissance, Gotik und auch jenes normanisch- sarazenische Stilgemisch, an dem besonders Sicilien reich ist; so finden sich viele malerische Ecken und Winkel in dem Ort, zumal der südliche Pflanzenwuchs mit seinem satten Grün und der grellen Blütenpracht belebend dazwischentritt. Einen merkwürdigen Ort habe ich dort noch kennen gelernt, wohin wohl selten ein Fremder kommt, und davon sei zum Schluß erzählt, weil der Sardinienreisende sich eine Lehre daraus ziehen kann. Ich habe eine Nacht in der camera di sicurezza, dem Polizeigewahrsam zugebracht. Grund: der Revolver in meiner Tasche ohne zugehörigen Erlaubnisschein. Ich hatte die Waffe unvorsichtigerweise sehen lassen, und die braven Carabinieri von Oristano wollten um jeden Preis ihre Pflicht thun. Wäre ich wie in Rom mit Gehrock und Cylinderhut einhergegangen, so hätten die Wächter des Gesezes aus Achtung vor meinem Rock vielleicht ein Einsehen gehabt; da aber mein Reisekostüm mehr praktisch als vornehm war und mein Gesicht sehr gebräunt und unrasier2t, so kann ich selbst es den Carabinieri kaum verdenken, daß sie mich für etwas Gefährliches hielten, mich nach frommer Häschersitte still in ihre Mitte nahmen und die Thür der camera di sicurezza hinter mir abschlossen.

Drinnen lag auf der Pritsche bereits ein anderer Brigant, dem man die Füße in den Block geschlossen hatte. Da er aber die Hände frei hatte, so zog ich vor, mich nicht neben ihn zu legen, sondern in der Fensternische das Eisengitter umarmend, das mich von der goldenen Freiheit trennte, die Nacht zuzubringen. Am Morgen wurde ich mit erfreulicher Raschheit vor den Prätor geführt; der erklärte mir, die ganze Insel Sardinien fühle sich durch meinen Besuch hoch geehrt, aber das Gesez sei für alle gleich, und dann verurteilte er mich nach Artikel 464 des Strafgesekbuchs wegen unerlaubten Waffentragens zu vier Tagen Haft. Seinen Rat, die Gnade des Königs anzurufen, habe ich natürlich befolgt und nicht umsonst. Als ich aber, vorläufig auf freien Fuß gesekt, ein paar Tage später am Capo Figari den Dampfer nach Civitavecchia zusammen mit einer Rinderherde bestieg, die durch das Deckoberlicht ihre Schwänze in den Speisesaal herabhängen ließ, und der seltsamen Insel lebewohl zuwinkte, da schwur ich mir, wenn ich je wiederkehrte, weder Büchse noch Schießpulver, wohl aber eine Büchse voll Insektenpulver mitzunehmen; denn das ist nicht strafbar und dient jedenfalls dazu, den Genuß der Schönheiten Sardiniens von mancher Trübung zu befreien.

ZWEITE REISE, APRIL 1898

* STREIFZÜGE DURCH SARDINIEN (1898)

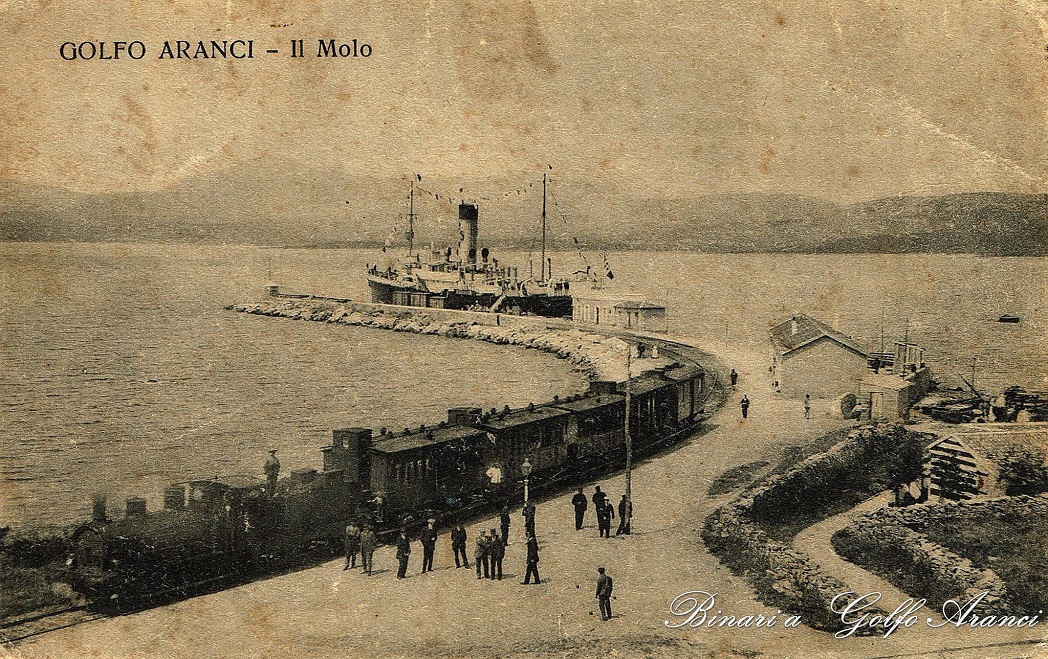

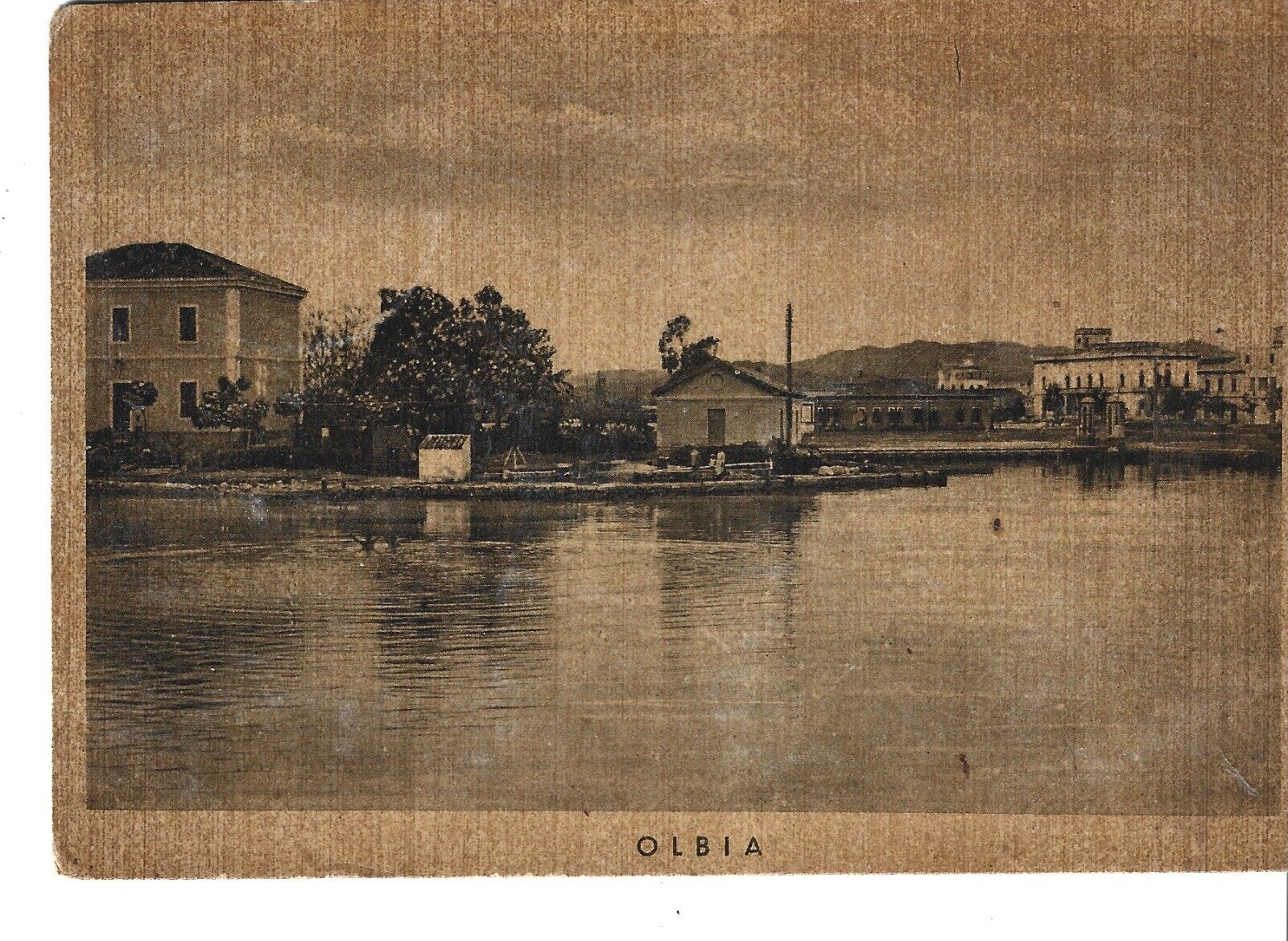

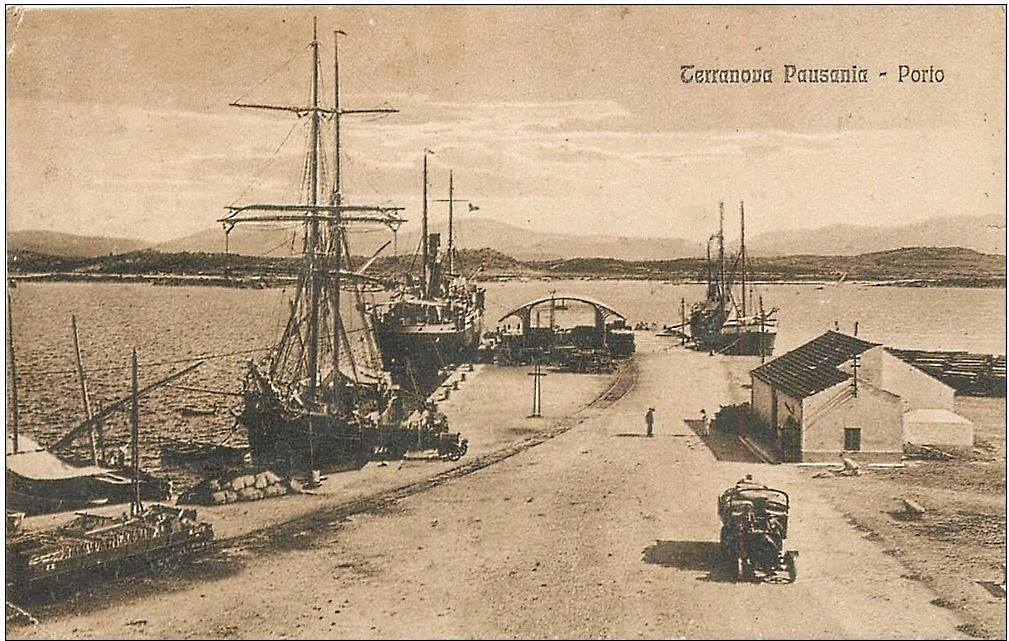

* VON GOLFO ARANCI NACH OLBIA

Nachdem ich vor sechs Jahren die Pfingstwoche in Sardinien zugebracht hatte, war die seltsame Insel für mich ein Magnet von mächtiger Anziehungskraft geworden, gleich einer flüchtigen interessanten Bekanntschaft, der man gar zu gern etwas näher treten möchte, und die durch ihre Sprödigkeit das Verlangen nur steigert.

So nahm ich mit Freuden die Gelegenheit wahr, als zwei römische Freunde eine gemeinsame Fahrt nach Tunis planten, und schloß mich ihnen mit der Bedingung an, daß der Weg über Sardinien genommen werde. Auch für Vielgereiste ist die Insel immer noch eine merkwürdige Unbekannte, die erst entdeckt werden will.

Mit einem der ältesten gichtbrüchigsten Dampfer der Navigazione Generale von Civitavecchia ankommend, stiegen wir in der Morgendämmerung im Golfo degli Aranci ans Land. In dem einsamen dürftigen Bahnhof, an dem der Dampfer anlegt, warteten außer uns nur noch drei auf Urlaub gehende Soldaten und ein Handlungsreisender auf die Abfahrt des die ganze Insel bis Cagliari durchfahrenden Zuges.

Der Verkehr ist auch auf dieser Hauptlinie Sardiniens sehr gering, und der ganze Betrieb der Bahn nimmt davon seinen besonderen Charakter an. Volle zwölf Stunden liegt der Reisende auf der nur 397 Kilometer langen Strecke, und der kleine Zug führt nur einen einzigen Wagen erster und zweiter Klasse; Erträge wirft der Bahnbetrieb nicht ab, er wird nur durch einen nach der Kilometerzahl berechneten Staatszuschuß aufrecht erhalten, worauf sich die Behauptung gründet, daß die Eisenbahngesellschaft willkürlich die Strecke durch zahlreiche Kreuz- und Querwindungen verlängert habe, um ihren Kilometerzuschuß in die Höhe zu treiben.

Dafür liefert sogleich der erste Teil der Fahrt einen ergözlichen Beleg, denn um vom Golfo degli Aranci nach dem am Ende derselben Bucht gelegenen, in gerader Linie 12 Kilometer entfernten Ort Terranuova [Olbia] zu gelangen, muß man 23 Bahnkilometer zurücklegen, ohne dabei eine größere Meereshöhe zu erreichen, und man gebraucht dazu eine volle Stunde.

Landschaftlich ist diese künstlich geschlängelte Strecke sehr schön; man fährt zwischen Buchten und Vorgebirgen hin und her, bald hat man das Meer links, bald rechts; dann dringt man in eine öde Berggegend ein, wo niedriges immergrünes Gestrüpp mit grauem Felsgeröll und Weideflächen wechselt, und wenn man glaubt, im Binnenland zu sein, da taucht auf einmal das Meer wieder auf, der enge innerste Zipfel des Orangengolfs, an dem man aber vergebens nach Orangen sucht.

Dafür bot uns der kurze Halt auf der Station Terranuova einen anderen Genuß, denn die Sonne ging gerade hinter den zerklüfteten Vorgebirgen auf und beleuchtete im feuchten Morgendunst märchenhaft die stille Wasserfläche des Golfes.

Es war ein wetterwendischer Tag. Der graue Wolkenschleier, durch den nur selten die Sonne oder ein Stück blauen Himmels leuchtete, erhöhte den melancholischen Eindruck der sardischen Landschaft.

Auf meilenlanger Fahrt durch die von Frühlingsregen bewässerten Thäler zwischen Weideabhängen und rauhen Bergzügen war kein bewohnter Ort zu sehen, hier und da nur ein Wärterhaus oder ein einsamer stazzo, kleine Herden von Rindvieh und Pferden, und von Menschen nur ab und zu ein wild aussehender Hirt, in Felle gehüllt und die dunkele Kapuze zum Schuß gegen den Regen über den schwarzbärtigen Kopf gezogen, oder ein einzelner Reiter mit der Büchse über dem Rücken, woraus die Phantasie des Reisenden leicht einen Briganten machen konnte. Ohne Mühe hätte man die Menschen zählen können, denen unser Zug während einiger Stunden begegnete.

VON MONTI NACH MACOMER

Gespräch mit zwei Damen über Bräuche, soziale Verhältnisse, Banditen und Nuraghen

Auf der Haltestelle Monti, wo die Zweigbahn von Tempio her mündet, fiel ein Sonnenstrahl in unsere Fahrt: eine junge Sardin stieg mit drei Kinderchen ein, begleitet von einer hübschen Magd, der das schwarze bis auf die Hüften niederfallende mantelartige Kopftuch mit der breiten Borte von hellblauer Seide gar gut stand. Auch die junge Mutter war anmutig und frisch: man sah ihr nicht an, daß sie in fünfjähriger Che schon vier Kindern das Leben gegeben hatte, obwohl sie erst einundzwanzig Jahre zählte.

Ihr Vater, ein biederer Bauer, besorgte sie mit ihrer kleinen Schar in das einzige Abteil zweiter Klasse, denn sie war an einen Bergingenieur verheiratet, während er ganz bescheiden in der dritten Plaz nahm. Die drei Kinderchen benahmen sich zwar nicht ganz so, wie man es in der zweiten Klasse erwarten sollte, und machten ihre hübsche Mutter einigemal kräftig erröten; dagegen bot uns die Unterhaltung mit ihr ein ungewöhnliches Vergnügen, denn sie sprach ohne jegliche Scheu mit uns über Haus und Heimat und zeigte sich als ein Muster urwüchsiger sardischer Naivetät. Hatte zuvor auf der Seefahrt ein Festlandsitaliener uns einen Abscheu vor der rohen Unsittlichkeit der Inselbevölkerung beizubringen versucht, die meist den Abschluß der Che von dem zuvor verbürgten Erfolg der Stammeserhaltung abhängig mache, so korrigierte die junge Frau diese schiefe Vorstellung in wirksamster Weise.

Von ihr erfuhren wir, daß bei aller Verschiedenheit sardischer Sitten von den festländischen doch eine große Strenge den Verkehr der Geschlechter beherrscht, und daß ein junger Mann mit seiner zukünftigen Gefährtin das erste Wort meist erst dann wechselt, nachdem er bei den Eltern in aller Form um sie angehalten hat; das Liebeswerben bei ihr selber beschränkt sich gewöhnlich auf den Austausch von Blicken und Winken bis zu dem Augenblick, wo das Jawort ihrer Eltern dem Bräutigam den Eintritt in ihr Haus gestattet.

Von dem Maßstab sardischer Reinlichkeit erhielten wir auch aus den Erzählungen der jungen Mutter einen Begriff, indem sie mit großer Wichtigkeit von den mühsamen Vorbereitungen zu ihrer Reise sprach, die im wesentlichen darin bestanden, ihren drei Kinderchen die Gesichter zu waschen.

Um sardische Zustände und Bräuche drehte sich auch weiterhin die Unterhaltung fast ausschließlich, nachdem eine Dame der besseren Stände aus Oristano eingestiegen war, die sich freute, einige Fremde über die Angelegenheiten ihrer Heimat unterrichten zu können. Fremde waren nicht wir Deutsche allein, sondern auch ein italienischer Leutnant vom Festland, dessen Vorstellungen von Sardinien nicht vollkommener waren als die unseren.

Die Oristanerin, die ihrer Landsmännin aus Tempio an gesunder Schönheit nichts nachgab, geriet in eine edle Entrüstung, die ihr recht gut ließ, als die Rede auf den mangelhaften Zustand der öffenlichen Sicherheit Sardiniens kam. „Wir Sarden,“ sagte sie, „sind draußen nicht nur unbekannt, sondern auch abbandonnati und calunniati, verlassen und verleumdet; hier gibt es nicht mehr Uebelthäter als anderswo, und der Fremde wird nirgends in der Welt mit gleicher Chrerbietung und freundlicher Rücksicht aufgenommen wie bei uns. „

Wir könnten, fuhr sie fort, durch die wildesten Gegenden Sardiniens reisen, ohne daß uns ein Haar gekrümmt würde; nur dürften wir, wenn wir Millionen bei uns führten, das nicht vorher ausposaunen, sonst würden sie uns wohl gelegentlich abgenommen, gerade so gut wie anderwärts. Herzliche Gastlichkeit aber fänden wir auf der ganzen Insel, selbst bei den Banditen, die mit dem Gesek im Streit leben und den Anlaß zu den Gerüchten von der Unsicherheit Sardiniens geben.

In eine wahre Begeisterung redete sie sich nun hinein, gerade als ob sie selbst nahe Angehörige unter den Banditen hätte, als sie uns klar zu machen versuchte, daß die Sarden nicht gemeiner Verbrechen wegen, sondern infolge leidenschaftlicher Familienkämpfe, privater Rachethaten u. dergl. aus angeborenem Hang zur Freiheit sich in die macchia (in den Busch) schlagen, um mit ihrer Büchse ein ungebundenes Leben zu führen, statt einige Jahre hinter Schloß und Riegel zu vertrauern.

„Wir sind ungebildet,“ schloß sie mit einem Seufzer, „und das ist unser Unglück; die große Masse unseres Volkes lernt nicht beizeiten, was man thun und lassen darf, aber im Grunde ist unser Volk gut, ritterlich und gastfrei.“

Unter solchen Gesprächen, die im großen Ganzen mit meinen eigenen Beobachtungen über sardisches Volkstum übereinstimmten, gelangten wir in das Hochland bei Macomer, wo die Gegend der Nuraghen beginnt.

Mit der Gelehrtenhypothese, daß diese steinernen Türme für Befestigungs- und Verteidigungszwecke dienten, war aber der Leutnant gar nicht einverstanden. Auf verschiedenen Dienstreisen in Sardinien hatte er sich eine andere Ansicht gebildet, die er uns in einleuchtender Weise vortrug. Wenn die Nuraghen kriegerischen Zwecken dienen sollten, so meinte er, dann würden sie sich durchweg in beherrschenden Stellungen finden und müßten einen größeren Umfang haben, um einer größeren Zahl Zuflucht und Stükpunkt bieten zu können. Aber beides ist nicht der Fall; viele Nuraghen liegen in ganz flachem Gelände oder im Thal, und selbst die größten können höchstens zur Not zwanzig Menschen beherbergen; auch sind in den Nuraghen keinerlei Funde an Altertümern gemacht worden, die auf eine kriegerische Bestimmung hinweisen. Dagegen ist es fast allen Nuraghen heute noch gemeinsam, daß sie im Weideland liegen, wohin zu gewissen Jahreszeiten die nomadisierenden Hirten mit ihren Herden zusammenkommen; noch heute sucht der sardische Hirt Obdach unter den Trümmern des Nuraghs, man braucht nur den Blick links und rechts von der Bahnstrecke schweifen zu lassen, um sich davon zu überzeugen. In den fruchtbaren Tiefebenen dagegen, wo Korn und Wein gedeiht und keine Viehweiden in großem Maßstab liegen, gibt es überhaupt keine Nuraghen. Ergo, die Nuraghen sind nichts anderes als Sammelpunkt und Obdach für die nomadisierende Hirtenbevölkerung gewesen. Diese Erklärung klang mir um so überzeugender, als noch heute auf den Hochflächen, die zur Viehweide dienen, kegelförmige Türme zu gleichem Zweck aus rohem Mauerwerk aufgeführt werden, die nur weniger solid gebaut sind als die seit Jahrtausenden stehenden Nuraghen. Die Verwendung des dauerhaften Steinmaterials an Stelle von Holz und Reisig erklärt sich heute wie in alter Zeit zum Teil aus dem Ueberfluß des ersteren im Vergleich zu lekterem, teils aus der größeren Gewähr für langen Bestand, die der Steinbau bietet, ein Umstand, auf welchen Herdenbesizer, die regelmäßig bestimmte Gebiete beweideten, gewiß auch Wert legten.

In Macomer, dem lebhaftesten Knotenpunkt der sardischen Bahnen, von dem nach vier Richtungen Linien auslaufen, kamen wir gegen Mittag an. Der Grundsak der sardischen Bahnen „Eile mit Weile“ findet dort eine hübsche Illustration. Hundert Meter vor dem Stationsgebäude steht das Hotel- Restaurant, wo die Reisenden zu Mittag zu essen pflegen. Daher hält der Zug zuerst hier an, indem der Schaffner ausruft: Macomer Ristorante! Wenn alle Hungrigen ausgestiegen sind, fährt der Zug nach Macomer Stazione und bleibt dort eine gute halbe Stunde liegen. „Geben Sie acht,“ sagte unser Leutnant, „wir fahren nicht eher weiter, als bis alle Fahrgäste sich satt gegessen haben; es ist schon vorgekommen, daß der Zug zehn Minuten länger gewartet hat, weil ein bestelltes Beefsteak nicht rechtzeitig fertig geworden war. „Und ähnlich ging es auch diesmal. Wir saßen nach vollendetem Mahl bereits wieder auf unseren Pläken, als der Zugführer herankam und sich ausdrücklich erkundigte, ob die drei forestieri wieder eingestiegen wären, erst dann gab er das Zeichen zur Abfahrt.

Man treibt es eben gemütlich auf den sardischen Linien, die Fahrpläne sind mit großer Bequemlichkeit aufgestellt, und der Sarde kennt es kaum anders, als daß er morgens abreist und abends ankommt. Mehr verlangt er nicht, aber Verspätungen lernt er auch selten kennen, wohl aber Verfrühungen, eine entseßliche Neubildung von Wort, die nirgends in der Welt eine Daseinsberechtigung hat außer in Sardinien. Wir kamen in der That auf den meisten Stationen einige Minuten vor der fahrplanmäßigen Zeit an.

Von den Höhen bei Macomer übersahen wir durch die vom Regen gereinigte klare Luft schon den ganzen Campidano von Oristano bis zu den Strandseen und dem Meere, bis zum Vorgebirge S. Marco mit den Ruinen von Tharros nördlich und zu dem zackigen Bergkamm des Monte Arcuentu südlich des Golfs von Oristano.

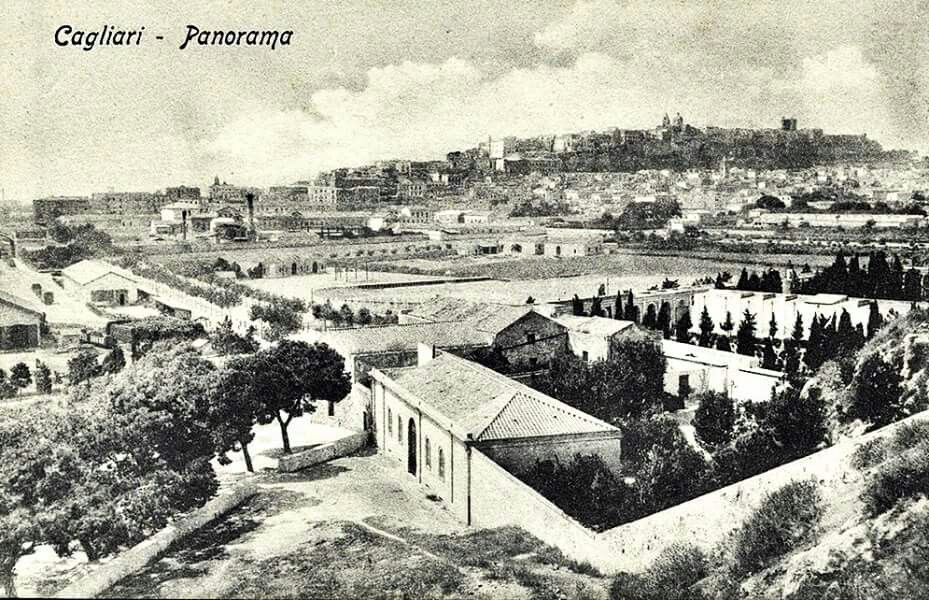

CAGLIARI

Einmal in dem Campidano mit seinem afrikanischen Charakter angekommen, verläßt die Bahn die Ebene nicht mehr. Weites fruchtbares Gefild dehnt sich zu beiden Seiten der Linie bis an den Fuß der Gebirge; von Kaktushecken und Palmen umgeben liegen lang hingestreckt die Dörfer in der Ebene, ein niederer gelber Mauerstreifen, den nur der Glockenturm und die Kuppel der Kirche überragen.

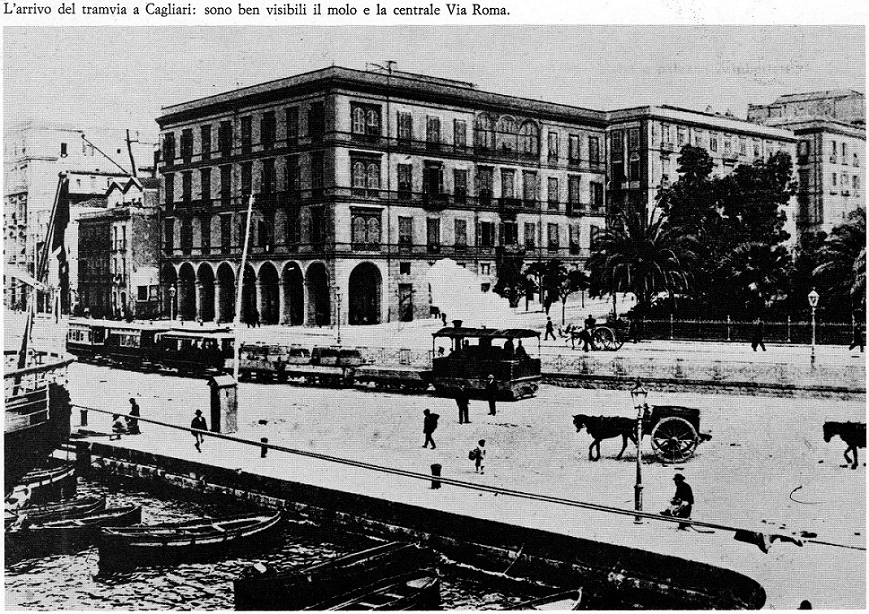

So dehnt sich in üppiger Einförmigkeit die Thalebene des Simassi bis nach Cagliari aus. Der Glanz der flachen Lagunen kündigt die Nähe des Meeres an, und über dem grünen Gefild erhebt sich auf breitem Strandfelsen die helle Häusermasse von Cagliari, dahinter der scharfgeschwungene Umriß des Vorgebirges S. Elia.

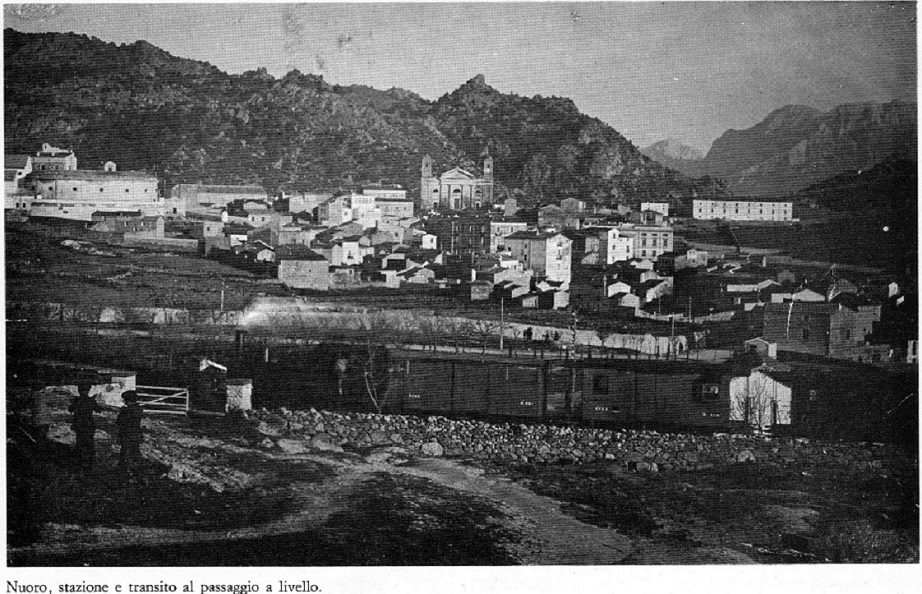

In Cagliari hat man endlich nach der Tagesfahrt durch eine fremdartige Welt und oft verödete Landschaft wieder das Gefühl, im gewohnten Alltagsgetriebe zu sein. An dem von Schiffen belebten geräumigen Hafen ziehen breite Straßen mit modernen Häusern hin, zwei Bahnhöfe mit glasgedeckten Einfahrtshallen bilden die Endpunkte dieses Verkehrszentrums.

Man vermißt allerdings als notwendige Ergänzung der modernen Vollkommenheiten den Gasthofsomnibus; statt dessen geleitet uns der Oberkellner zu Fuß nach dem auf steiler Höhe gelegenen, eine prächtige Umschau bietenden Gasthof Scala di Ferro, und ein Eselswägelchen bringt unser Gepäck nach.

Von dem Fenster des Zimmers, in welchem ich diesen Reisebericht schreibe, schweift mein Blick über Stadt und Hafen am Eliasvorgebirge vorbei über die blauen Fluten des Meeres, hinter welchem in unsichtbarer Weite die afrikanische Küste mit der Stätte des alten Karthago liegt. Als ich mich aber mit Freimarken für meine Korrespondenz versehen wollte, mußte ich vergebens durch drei Tabakläden laufen, um eine 25-Centesimimarke zu suchen, und der Verkäufer fragte, als ich den Mangel zu rügen wagte, mit Verwunderung zurück: „Ma chi scrive da qui all‘ estero?“ (Wer schreibt auch von hier ins Ausland?)

Das eingesessene Volk hier weiß wenig oder nichts vom Ausland und lebt für sich abgeschlossen auf seiner meerumwogten Insel, als ob sie nicht für die Welt und die Welt nicht für sie existierte. Das war in alten Zeiten anders, als Römer und Punier um den Besik dieser ehemaligen Kornkammer stritten.

Der Sehenswürdigkeiten von Cagliari, soweit sie pflichtmäßig an der Hand des Reisehandbuchs genossen werden müssen, sind nicht viele; man kann in wenigen Stunden damit fertig sein. Zu dem Besten gehört ein Besuch der in einen Spaziergang verwandelten Bastion S. Caterina, die vom Kastell aus nach Süden hin vorspringt und einen ausgezeichneten Ueberblick über die Stadt, den Golf und die umliegenden Teile der Insel gewährt.

Mich zog von allem, was wir da überschauten, am meisten ein Dorf an, das man lang hingestreckt hinter einem der Strandseen nach Nordosten liegen sieht, Quarto S. Elena.

* PALMSONNTAG IN QUARTO S. ELENA