COSTA SMERALDA

di Bachisio Bandinu

Milano, Rizzoli, 1980

NOTA. BACHISIO BANDINU (Bitti, 22 febbraio 1939), giornalista e antropologo-semiologo, è uno dei più noti intellettuali sardi della seconda metà del Novecento. Su di lui si veda QUI ⇒

Per Sua gentile concessione Gallura Tour è lieta di pubblicare il seguente ampio estratto:

Prefazione di Luigi M. Lombardi Satriani

NOTA. Nell’estratto sotto riportato, ai suddetti titoli sono stati aggiunti anche quelli come nella riedizione rivista del libro

Il turismo in Sardegna tra mito e storia

Cagliari, AM&D Edizioni 1994 ⇒

NOTA. Rispetto a COSTA SMERALDA, oltre alla diversa intitolazione di diversi paragrafi, alcuni sono stati modificati e integrati, altri aggiunti. Ecco quali:

Prefazione [nuova]

La città turistica: Porto Cervo [in parte nuovo, in parte condensa contenuti presenti nel paragrafo «ll mare mangia la costa»].

La privacy assoluta: Pitrizza [nuovo]

Il turista mancato [in gran parte rifatto e molto allungato]

Il Paese collassato [nuovo]

Il mito è stanco [nuovo]

NOTA. Le immagini che illustrano il testo non sono presenti nei libri

ODISSEO IN VACANZA / L’ULISSE TURISTA

[Da Monti di Mola alla Costa Smeralda]

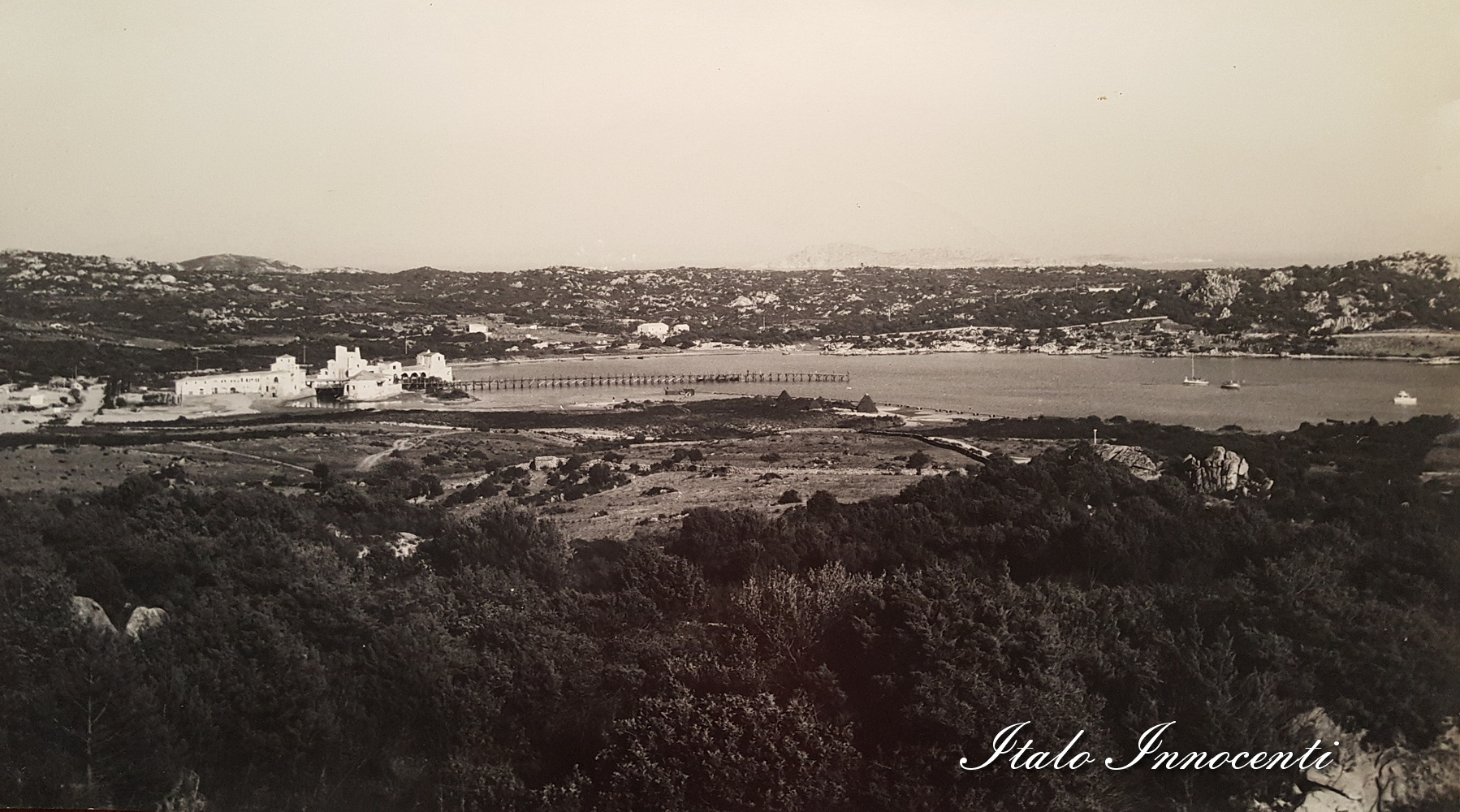

Il principe navigava col suo yacht al largo delle coste nord-orientali della Sardegna. A un certo punto giunse in vista delle coste galluresi, una visione mirabile lo affascinò. Cerchi d’acqua smeralda entravano a rinchiudersi nel grembo della terra. Le spiaggette ritagliate tra scogliere di granito erano rosa come cerbiatti, anse inondate di luce e colori esaltati dalla trasparenza del mare e dai riflessi delle rocce. La terra verde cupa della macchia mediterranea era screziata di bianchi graniti stemperantisi nel rosa e nel grigio. Sulle cime delle colline, cupole e castelli di rocce, creste resegate e massi cavi. Disegni, volumi, colori in un’arcaica solitudine.

Il paesaggio era il tempo, un corpo geologico disteso nella fissità preistorica. Nessuna presenza dell’uomo. Il cervo, il muflone e l’aquila, il cerbiatto, la volpe e il gatto selvatico; alberi di ginepro, di leccio e di olivastro; arbusti di corbezzolo, di mirto, di lentischio e rosmarino; cespugli di cisto e fichi d’india, lavandula, passiflora e timo. Questa terra non era abitata da uomini. Il principe volle che fosse sua. Così una favola popolare racconta la nascita della Costa Smeralda.

Il turismo d’élite ha bisogno di un’origine mitologica. Un principe nell’avventura del mare incontra una terra incantata, la sceglie mosso dal piacere: ma nelle vesti del turista porta inevitabilmente i caratteri dell’uomo mercante.

Una scelta sentimentale è a un tempo una decisione economica. Tempo libero non disgiunto dal tempo di lavoro: in questo navigare alla deriva c’è implicita la capacità dell’imprenditore. Quella terra, oggetto del desiderio, si fa proprietà. Il fantasma del godimento si incarna nell’atto di un acquisto.

Così, la natura che si presenta nella fascinazione di un incantesimo, è consegnata al processo storico del turismo. Una scelta sentimentale non può essere che profitto rimandato. Questo è l’arcano della forma di produzione turistica: elemento libidico e progetto economico fanno da ordito per la trama del dominio. Il sentimento estetico di una visione preistorica è già nella logica di un turismo postindustriale.

Il piacere è già iscritto nel campo dell’economia. Una favola popolare non soddisfa l’illuminista che pretende precise origini storiche della nascita della Costa Smeralda. I miti di oggi possono essere svelati – così almeno si crede – dall’analisi logica delle ragioni economiche.

Un’intervista fatta al principe vuole appunto indagare sul segreto che si nasconde dietro lo specchio del mito.

“Domanda: Come mai nel 1961 decise di sbarcare in Sardegna?

Risposta: Potrà sembrare paradossale, ma fu per puro caso. Alcuni amici, fra cui uno dei direttori della Banca Mondiale, a Parigi, avevano acquistato una quarantina di ettari in comune di Olbia. Mi fecero vedere le fotografie: decisi di entrare in società. Ma all’inizio doveva essere un investimento a uso personale: volevamo costruisci delle ville in un posto incantevole per andarci a passare le vacanze.

– D.: Invece è diventato un colossale affare turistico immobiliare…

– R: Sì, ma è stata quasi una necessità. […]

– D.: In che senso?

– R.: Dopo essere rientrato nell’affare un po’ a scatola chiusa decisi di andare in Sardegna. Per arrivare da Olbia alla nostra proprietà impiegai circa otto ore. Mi resi conto di aver fatto un pessimo investimento: non avrei mai potuto godere la bellezza di quei posti: era come pensare di costruirsi una villa per le vacanze nella foresta del l’Amazzonia. Non c’era proprio niente: né acqua, né luce, né strade. Se volevamo fare le vacanze in quella parte della Sardegna dovevamo costruire tutto noi. Così decisi di andare avanti e di trasformare l’iniziativa in un vero e proprio investimento”.

Gli elementi della favola sono intatti: innamorarsi attraverso la visione di un’immagine, un avvenimento per puro caso, le difficoltà dell’impresa superate con coraggio e decisione, un investimento estetico personale che diventa per necessità investimento economico. La villa personale e per i familiari in un angolo incantato del mondo diventa fatalmente il luogo della differenza turistica.

Così, tra mito e coscienza, è nata una terra cui è stato dato il nome Costa Smeralda. Nominare è un atto d’amore ma anche l’atto ufficiale dell’acquisto e del possesso. Il nome ha una forza incontrollabile e segnerà un destino per quella terra. Essa diventa tabů, riservata agli officianti di un turismo d’élite. Tutta la storia che seguirà non è altro che il percorso della nominazione.

E il nome Costa Smeralda che possiede l’artificio di garantire il passaggio da terra sconosciuta e maledetta a Paradiso terrestre. Ed è ancora il nome che aggancia la catena giuridica e avvia il circuito della produzione materiale e della circolazione dei segni. Ma la potestà di nominare rimanda al possesso di un codice, quello del potere economico e culturale.

Il primo capitolo della nostra favola turistica ha inizio nel 1955.

«Il comm. Mentasti della San Pellegrino acquista l’isolotto di Mortorio dinanzi alle propaggini più orientali di quella che si chiamerà tra qualche tempo Costa Smeralda. Sono 48 ettari e vengono pagati, pare, 3.700.000 lire. Contemporaneamente il Mentasti acquista dei terreni sulla costa verso Porto Cervo. Il secondo atto inizia tre anni dopo ed ha come scena l’alta Savoia: siamo a Chamonix, alla riunione partecipano: Grawonska, Mantello, Grierson, i fratelli Lowell e Patrick Guinnes (quelli della birra) e Karim Haga Khan».

Si decide di cercare nel Mediterraneo spiagge deserte, coste quiete per le proprie vacanze e nuove terre da valorizzare turisticamente. Esplorare nuovi luoghi dove poter investire capitale erotico e finanziario.

La Costa Azzurra è ormai congestionata. La scelta cade sulle coste aspre e frastagliate di Arzachena. […]

Così «il terzo tempo ha come scena la costa orientale della Gallura, nell’estate del 1961. Si mette in moto la macchina pubblicitaria con una chiassosa inaugurazione: attorno a Mentasti e a Karim troviamo ora altre persone: John Duncan, Miller, Carlos Tompson, Herbert Oberon, Ricard Schweizer, Nelly von Csaky, un Beaumont, un Fumagalli, un Fichera, un Moro (di Milano), il conte Attolico, il duca d’Aschkhe (presidente della Sabena), Bettina, Lepetit e i fratelli Guinnes, Grierson e René Gerard Podbieltski, Ingrid Bergman, Romy Schneider, la principessa Radziwill e Anouchka von Mecks».

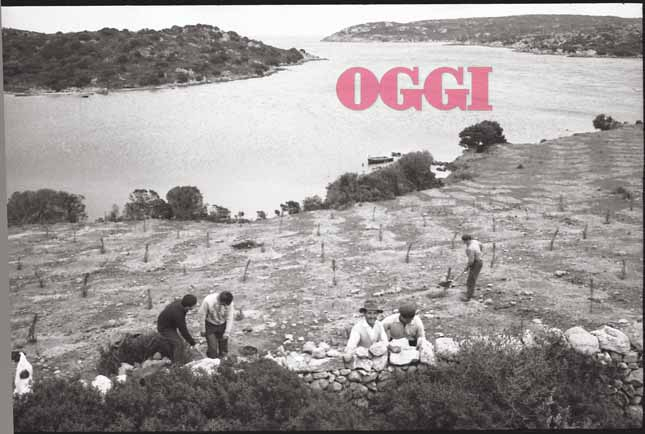

Su un lembo di terra povera e desolata cade la pioggia di centinaia di miliardi, un territorio impercettibilmente segnato da cento stazzi (duecento ambienti) viene violentemente marcato da centomila vani.

La metamorfosi è nell’ordine del miracolo. E persuasi che ogni miracolo dell’uomo nasconda un inganno volevamo sapere della metamorfosi che ha fatto della Valle dell’Infarru (la valle dell’inferno) un paradiso terrestre.

Con questa persuasione siamo andati in Costa Smeralda per osservare le cose, convinti che il mondo fosse di materia. […]

Così ci siamo messi in cammino alla ricerca di un confronto impossibile: cos’era uno stazzo di Monti di Mola e cos’è oggi un hotel della Costa Smeralda. Sono emersi brandelli di alfabeti antichi della più povera Gallura contadina, e moderni codici dell’industria turistica.

Abbiamo visitato un antico stazzo abbandonato in località Aggesi, sopra la collina di Liscia di Vacca. È un ambiente monocellulare a pianta rettangolare: é cucina e a un tempo camera da letto e stanza di lavoro: 6 metri per 5 con una porta e una finestra. Altezza al centro 4.20, alle pareti 2.70. Il tetto è costituito da due grandi travi, tre più piccole, trenta assi, canne, tegole e argilla. Il legno è tutto in ginepro. Il pavimento è in cemento ma prima era in cotto. Oggi c’è il camino sulla parete ovest ma un tempo era centrale. L’esterno è fatto di cantoni legati con un impiastro di fango e calce, muro lisciato a vista. Sul retro si sviluppa un vano piccolo con apertura sull’esterno per mansioni rustiche: 3 per 3 come ripostiglio, 5 per 3 per forno-focolare. Questo stazzo è poi diventato bicellulare: si é aggiunto in linea un altro ambiente in funzione di camera da letto. Il mobilio: un letto alto un metro e mezzo, una cassapanca per conservare pane e panni, lu balastraggiu dove si appoggia il formaggio e altre provviste, lu musoni, un recipiente per l’acqua, lu bancu per sedersi. Alcune pertiche sospese alle travi per conservare il formaggio e i salumi. Intorno all’edificio, un piccolo recinto per il bestiame.

La località chiamata oggi Costa Smeralda era denominata Monti di Mola: appunto regno della pietra. Il territorio dominato dal granito non offre ampie zone per la coltivazione, c’è qualche piccolissima vallata dove la coltre di terreno è sufficiente per la semina di qualche cereale; ma la gran parte è bassa vegetazione cespugliosa le cui foglie alimentano il bestiame. Quella del contadino gallurese di Monti di Mola è una giornata di fatica per una vita di pura sussistenza.

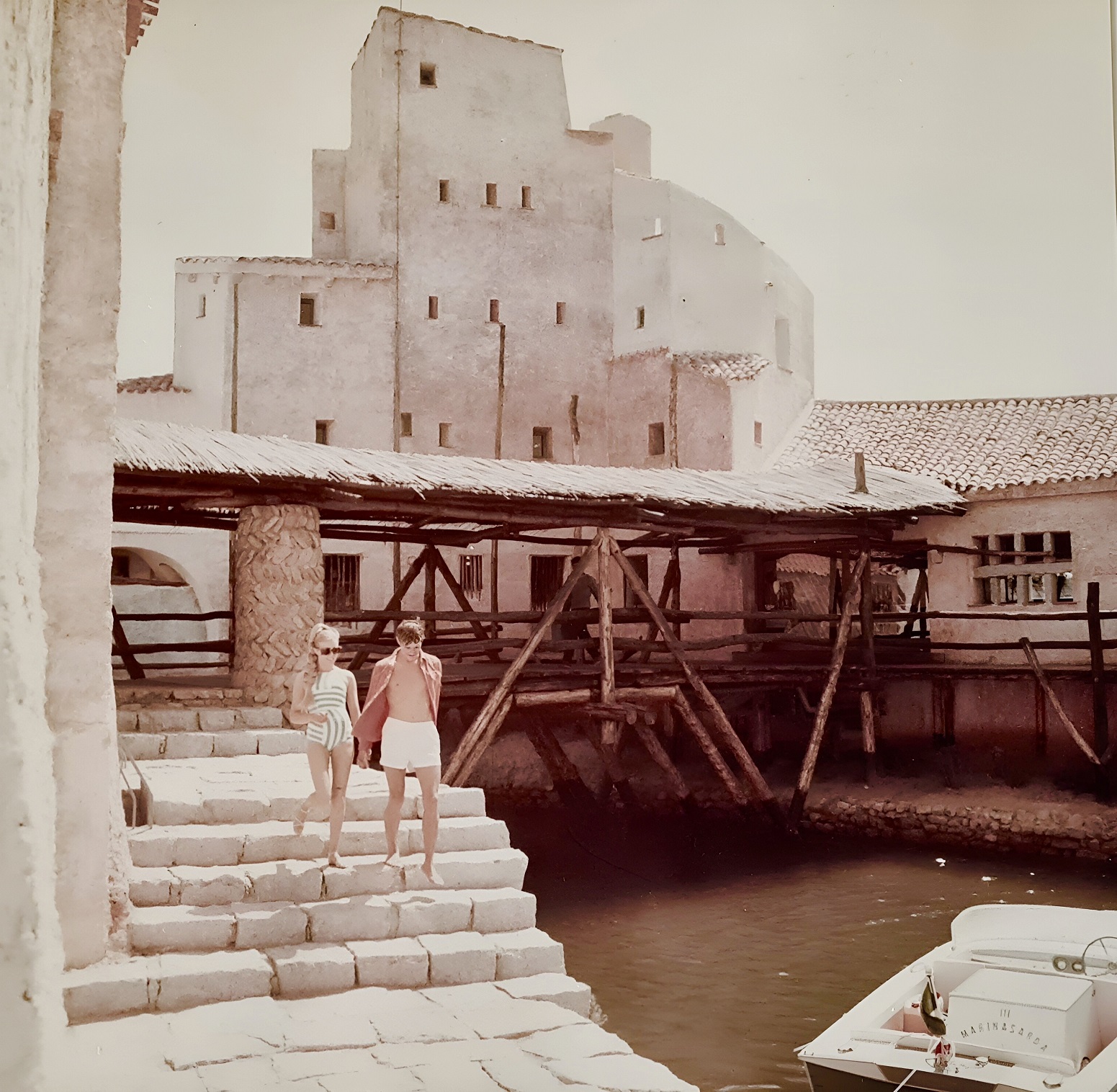

Dal vecchio stazzo di Aggesi siamo discesi verso il mare per visitare l’hotel Cala di Volpe. È una costruzione costituita da un’unità monolitica, ma il contesto unico di 125 camere appare leggero. Il totem è la volpe, il colore è il celeste. Nel 1963 sorge con una capienza di 62 letti, nel ’71 ne comprende 245. L’architettura lo protegge dal mondo esterno, la strada per Capriccioli è costretta a una curva. Un braccio di mare s’addentra nel corpo della terra: a chiusura dell’ansa si erge l’hotel. C’è un punto di vista per goderlo: un punto al centro della grande ansa, è l’obbiettivo della macchina da presa che coglie il genius loci e la scultura-albergo. È il centro di fruizione, il punto di posizione dell’artista regalato al turista.

Ricezione simultanea: al centro di un lago a circonferenza il Volpe appare come un monumento aerolitico che stempera forma e colori con le creste dei graniti dell’orizzonte, un mare chiuso da vegetazione selvaggia che s’alza sulle colline, un segmento d’orizzonte che segna un’apertura del mare verso oriente. Percezione del paesaggio come percezione estetica (una macchia di colore che richiama lo sfondo delle colline granitiche a nord).

Il rustico é a tavelloni-travi di legno e canne, muro a secco con invecchiamento artificiale, una colonna è un monolito di tre metri. La natura intorno è Sgaravatti, che possiede l’arte di non calcare la mano: sceglie cisto, lavandula, corbezzolo, mirto.

La piscina è un chilometro quadrato: lo spazio intorno è l’arte di regolare il “non costruito”.

Tutti i segni interni dell’architettura cambiano a ogni tratto, le parti del tutto non si ripetono. L’hotel ha un codice sintattico d’eccezione: pavimentazione, archi, muri, colonne, oggetti di arredo. Sala da pranzo per 250 coperti, con archi finti che ne sminuiscono la grandezza; attigua c’è una saletta della piccola colazione, decorata. Pareti con decorazione di Majoren, vetri di Saint-Gobain, vetrate di Jacques Coüelle.

L’ascensore tappezzato in pelle di vitello dimentica la sua funzione e si pone come oggetto alla funzione della vista e del tatto. Il percorso dalla hall alla sala da pranzo costruita sul mare si svolge dentro un porticato con la parete interna di oggetti in esposizione, arredamenti, boutique, oreficeria, oggetti da regalo; specchio quadro della vita interna dell’hotel: Longari, Brioni, Buccellato, Misani-Villa, Bimbi, Artemide.

Il percorso verso le camere e gli appartamenti è eloquente per se stesso, parla di sé come tempo occupato da cose-segni. Il turista non attraversa mai spazi neutri, insignificanti, asettici, di pura funzione; non deve sentirsi mai nel disagio di un itinerario anonimo.

La camera realizza la poetica dell’abitare. Tutte singolarmente diverse. Porte decorate, pareti adornate con vecchie cassapanche. Ogni pavimento ha un colore proprio, e differente da ogni altro. Letti in ferro battuto o in legno o in ceramica. Armadi con decorazioni di Majoren. Tende bianche e decorate, cesti in pelle, comodini in diverse conformazioni figurali. Sopracoperte d’artigianato sardo d’autore. Antiquariato restaurato, italiano e internazionale. Caminetto con decorazioni; armadio rivestito con mattonelle di sughero. Il locale-bagno è un servizio-salotto con salvavita Siemens.

Ogni camera o appartamento hanno un terrazzo con vista a mare, mentre l’ospite-turista non può essere visto da nessun punto: è la “micro-struttura della privacy”. Le finestre che s’aprono sulle piccole rampe di scale sono quadri d’autore: visione come ritaglio pittorico. È un montaggio di immagini tra la pittura e il cinema. Squarcio di luce, colori e linea per isolare un’unità paesaggistica ritagliata ad arte.

In spiaggia si arriva con un viaggio in barca: quindici minuti per raggiungere un posto solitario, inaccessibile da terra. Il tragitto è uno spazio-tempo che parla alla cinepresa dell’occhio per fare l’inventario dell’imprevisto: viaggio come consumo estetico di sfondi esclusivi e di paesaggi irripetibili.

L’ospite dell’hotel Cala di Volpe deve essere un fruitore-esteta: godere del codice pavimento-trave-solaio, degli oggetti-decorazioni, dell’arredo e del gadget; di tutto l’insieme strutturato di unità semantiche ed estetiche. Tutto è stato selezionato per lui. La hall, il pontile, la boutique e la piscina sono un continuum di presenze, come sistemi di unità culturali esteticamente organizzati.

Tale scenografia ambientale e oggettuale taglio della natura operato dall’edificio e dimensione dell’utilità-comfort nel segno della fruizione estetica dà al soggiorno la garanzia di felicità anche al di là dei capricci del tempo climatico. Anche quando la giornata fosse piovosa non vive un tempo morto, mancato per la vacanza: c’è una semiotica di percorsi e di visioni che permettono un modo nuovo e diverso di comunicare con la natura e di variare il modello di comportamento più usuale.

C’è un linguaggio nascosto che sa impiegare la natura e l’ambiente anche per il tempo-pioggia. Sarà l’occasione per conoscere meglio una segnaletica interna di indici e scoprire la sintassi che costituisce il fondamento del “rapporto di servizio”: per il turista, l’architrave, il muro gobbo, le tegole scolorite manifestano la volontà di autosignificare. Il turista-cliente è a casa sua: si spoglia dei suoi abiti, indossa l’accappatoio dell’hotel, marchio d’appartenenza come segno d’identità per essere a suo agio e vivere sicuro nel suo mondo.

Così stagione per stagione si avvicenderanno i turisti; l’hotel Cala di Volpe, grazie al suo valore totemico, non ha bisogno di avvicendamento storico. Il suo eventuale mutare sarebbe determinato solo da un grande sconvolgimento turistico. Il codice di costruzione filologico-estetico utilizza a suo favore il tempo che trascorre. […]

La villa è a un tempo celebrazione del casato e “comfort” privato, nonché luogo di trattenimento per lo scambio-dono del turismo più elitario. In rapporto ad essa sorgeranno le ville dei parenti, si definirà la topografia della organizzazione gentilizia, come prima unità territoriale turistica-tribale. Soci e clientes più prestigiosi.

Il porto è luogo di arrivo per chi viene dal mare, ancoraggio sicuro per i panfili, non è in funzione di alcun rapporto con l’entroterra. L’ospite arriva con lo yacht.

Oggi Porto Cervo è un “borgo mediterraneo”: decine e decine di ville, l’hotel Cervo inserito nel nucleo residenziale, l’hotel Luci di la Muntagna situato in alto verso la collina, una grande piazza, bar, ristoranti, tavola calda, pizzeria, supermarket, night.

Un borgo fatto di negozi: abbigliamento, gioielleria, pelletteria, ceramiche, oggetti regalo, arredamento, antiquariato. E tutti i servizi: agenzia immobiliare, agenzia di viaggio, studi professionali, banca, cambio, farmacia, ambulatorio, ufficio postale, lavanderia, officina meccanica, autonoleggio, taxi, polizia, carabinieri, servizio sorveglianza guardie giurate. Il vecchio molo dei panfili con i suoi 120 ormeggi è ormai insufficiente; nasce Porto Cervo Marina, nell’ansa più interna del golfo, capace di 485 posti barca; il cantiere navale ha 7.000 mq. di capannoni: non è che il primo complesso che dà inizio a un nuovo centro commerciale e residenziale.

Il tennis club ha sette campi, due illuminati; due piscine, una coperta e riscaldata; una sala di 300 posti per convegni o ricevimenti.

Porto Cervo non è che uno dei cinque grossi insediamenti; anche gli altri, Cala di Volpe, Romazzino, Golfo Pevero, Liscia di Vacca, sono in continua espansione. Il Piano di Fabbricazione del ’72 mette in conto 150 mila nuovi vani edificabili. I piani di sviluppo turistico tentano di intitolarsi “dell’interpretazione della natura”, parlano di rispetto ecologico e di preminente interesse paesistico; in verità questo registro mitico non può occultare la vera questione che è quella della gestione economica di un territorio nella prospettiva di alti profitti. La cosiddetta valorizzazione turistica diventa il paradigma della lotta per il dominio di una particolare forma di industrializzazione.

Certo, il turismo smeraldino non mostra il suo farsi come oggetto economico e politico. Predicherebbe male di se stesso. Mostra il suo volto mitico, per cui una terra segnata da un cantiere continuamente aperto sa essere “natura incontaminata, architettura rustica adagiata in un paesaggio ricco di attrattive di una sobria eleganza e di effetto pari al paesaggio”, come dice un annuncio pubblicitario.

In definitiva, ciò che si tratta di capire è come possa accadere che l’acquisto dei terreni sia a un tempo dono e rapace astuzia mercantile, la natura sia vergine e intensamente costruita, l’architettura sia speculazione ed estetica, gli oggetti siano funzionali e artistici, antichi e moderni, e il divertimento possa essere liberazione e inganno. […]

Al turista smeraldino le “spécialités” della natura sono offerte nel gioco di analogie prestabilite nella réclame di un artificio estetico. Il rischio è quello di una recettività passiva, in una “immaginazione da vizio solitario”.

E anche quel presentare la natura come arte suscita troppi sospetti e ammonisce che ogni difesa esclusivamente estetica della natura che non la consideri come patrimonio pubblico e bene di consumo sociale è pericolosa e nasconde l’inganno del dominio. Perciò è necessario domandarsi con Marx se questo rapporto dell’uomo con l’altro uomo, se questa scienza della natura promossa dall’industria turistica opera per l’emancipazione dell’uomo o lo disumanizza. […]

Dunque tutta la configurazione globale del territorio ha un riferimento preciso all’estetico, che si pone al servizio di quel particolare sistema economico che è il turismo d’élite.

Ora, questi codici sintattici e cioè la logica strutturale che organizza la relazione trave-arco-muro di una villa, e i codici semantici dell’articolazione finestra-scala o camera-terrazzo dell’hotel Cala di Volpe, connotano una precisa “ideologia dell’abitare” e rimandano a una concreta funzione turistica.

Il problema è se l’estetica, nella logica economica del turismo, non sia uno strumento del dominio. Un feticcio, non tanto perché si innesta sul registro dell’economia commerciale, quanto perché la nasconde, la media e la giustifica. Si tratta in definitiva di interrogarsi sulla funzione “servile” di questa segnatura estetica.

I processi operativi di trasformazione materiale diretti da ragioni di mercato si servono del naturale, dell’astorico e dell’estetico per creare il discorso festivo della vacanza. Questo è il punto fondamentale di un discorso antropologico sul turismo: stabilire chi esercita il nuovo potere della festa moderna, come viene amministrato il festivo dal week-end alla vacanza lunga. […]

II

CIOTTOLI E DIAMANTI / PIETRA E PREZIOSI

[Il dono]

C’è una ricca aneddotica sulla vicenda della compra- vendita dei terreni che poi formeranno la Costa Smeralda. “Quanto denaro vuole per i suoi terreni?” viene chiesto a un anziano capraio. “Molto denaro” risponde. “Un miliardo?”, “Eh no, molto di più” replica quello, “dovete sborsare molti milioni.” Ma il sorriso si fa smorfia davanti a un dato conclusivo: gran parte di quelle terre sono state pagate mediamente 100 lire a metro quadro.

Quella aneddotica ci dice che lo stazzo della Gallura è un mondo, e la banca di Zurigo è un altro mondo, e che il gioco del dare e dell’avere regolato da una scala di valori.

Quanto vale un ettaro di sterpaglie bruciate? Niente, è un campione senza valore, non ha prezzo. Qual è l’offerta? Un milione, un miliardo: una somma senza misura e senza valore per il capraio gallurese. L’offerta non è sul registro economico: non rimanda a un valore del terreno. È il dono espresso in una parola incalcolabile ed enigmatica: li milioni. Il contadino gallurese che ha tutta l’economia di un anno nel ripostiglio di una cassapanca viene a trovarsi davanti al dono-miliardo, fantasma che sta nella sembianza di sfinge. Per lui è un tot non quantificabile, che va oltre ogni sua necessità e non inerisce a un calcolo dei propri bisogni. Un miliardo è davvero un’astrazione nel senso che non è commensurabile con la stima della propria reale esistenza.

La società indigena conosce il dono, la comunicazione attraverso il dono; anzi non vi esiste vero e proprio scambio economico. Nessuna eccedenza oltre la produzione della cerchia familiare. La relazione sociale si svolge attraverso lo scambio dei doni. I dolci di Natale sono fatti per donarli agli altri. Ma il linguaggio del dono é motivato e regolato da un calendario e da precise ricorrenze (nascita, matrimonio, morte e feste religiose). Donare è un’arte difficile, esclude ogni vantaggio o perdita. é comunicazione sociale che richiede un profondo senso della misura. Ma è soprattutto nella dimensione della libertà, perché ognuno può rispondere al dono, per impedire che diventi un debito o un ricatto.

Invece il dono-miliardo giunge nel segno del miracolo, improvviso e inaspettato, eccedente e immotivato.

Conquistare una terra ha sempre richiesto una qualche giustificazione: superiorità d’armi, annessione politica o insediamento commerciale. […]

Ma questa considerazione non si pone agli indigeni quando la ricchezza arriva nella forma del prodigio. Gli uomini proprietari di sterpaglie appaiono come miracolati. Li milioni, li milialdi sono le parole che corrono sulla bocca della gente. E la buona novella si sparge, l’esperienza di vendita si fa leggenda. Si è prediletti, senza alcun motivo o merito. Anche i più vicini entrano nello spazio del miracolo economico, della grazia; i più lontani vivono almeno nell’area semantica del prodigio. Il miracolo esclude il commercio, la contrattazione è sempre dentro i rapporti del dono. Un contratto veramente giuridico presuppone la presenza attiva di due parti, del venditore e del compratore: qui non c’è utente né contraente.

Un dono lo si riceve e si rende grazie. La psicologia dell’ex-voto non si concilia col rapporto-merce. In questo scambio di doni terra-milioni non ci sono sfruttati: il sistema marxiano pare saltare nella sua differenziazione e antitesi. Non c’è divisione del lavoro. C’è solo una gerarchia di grazia-ricchezza: elargizione più o meno abbondante ma i cieli del paradiso dantesco non discriminano invidie di beatitudini, i beati del cielo di mercurio non invidiano quelli di saturno.

In una terra dove non c’è produzione socio-economica, la macchina sociale venuta dal mare deve apparire precapitalistica, per mettersi in sintonia. Infatti acquista un’unità di territorio selvaggio, senza frutti, non un oggetto diviso dal lavoro e marcato dal profitto. Siamo in un al di qua della produzione che condiziona l’utilizzazione del suolo. Sulla sua superficie non si iscrive nessun processo di produzione: non ci sono mezzi e forme del lavoro, non si distribuiscono prodotti e non circolano merci. La terra non è proprietà fondiaria, non è coltivabile, non è arabile: non produce cereali e formaggi da vendere.

In una società senza mercato né ambiente di scambio se non quello del dono, si crea ora, in analogia, una società di donati, di marcati, di eletti.

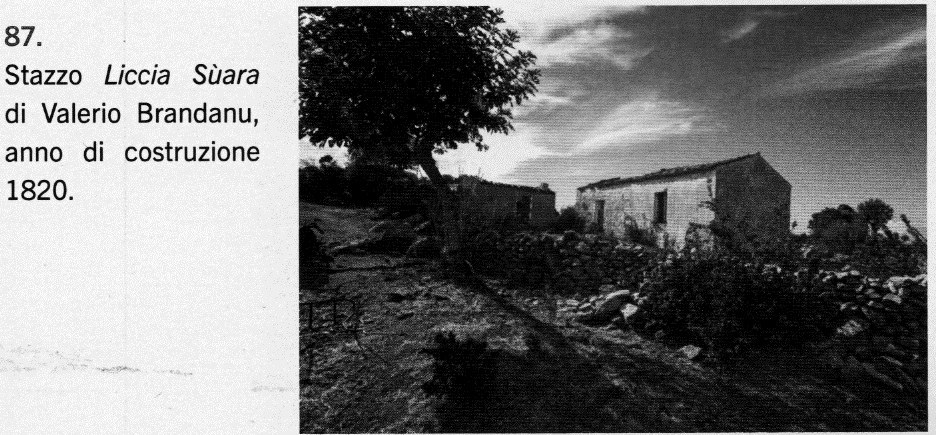

Al contadino gallurese pare che si compia l’inaspettato tempo dell’avvento. Egli crede che sia avvenuta una qualche preistoria dell’eden, non che sia giunta un’avanguardia capitalistica. Il contadino non si domanda a chi viene venduta questa sua terra, la gente crede che il destinatario sia un proprietario mitico.

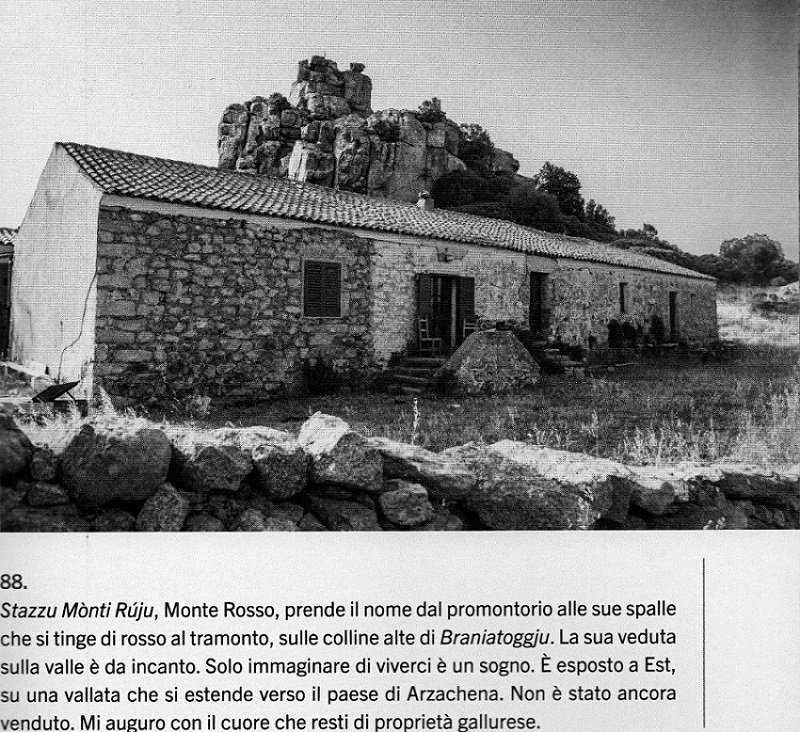

Chi sono i compratori?

Chissi homini milialdari. Non è una classe sociale se non in senso precapitalistico. Li milialdari non sono venuti per possedere, per impadronirsi di qualcosa, bensi per dare: sono uomini e famiglie in vacanza, cioè nel ruolo di benefattori-consumatori. La loro presenza giova a tutti, i loro escrementi sono oro, il loro superfluo è ricchezza per gli indigeni. Il linguaggio di classe perde le sue armi classificatorie: quando si dice li milialdari non c’è accenno di polemica politica o etica: non si rimanda né alla parabola evangelica e neppure alle classificazioni marxiane. Non ci si riferisce a un rapporto di forze sociali in una società di classi. Li milialdari sono venuti dal mare e dal cielo, e la mitologia sopravanza la questione del problema politico; e il luogo comune dello sfruttamento è cancellato.

L’area del dono è spazio protetto: assenza di gravità politica. Sembra che la terra venga comprata come segno di distinzione del surplus di gente ricchissima; non appare che si acquisti un capitale. Non appare la prospettiva economica, né si intravede l’investimento. […]

Il contadino si è chiesto: a che serve questa terra? A niente: ha risposto. Perciò l’intervento dei compratori appare extraeconomico, proprio perché è fuori dalle coordinate dell’economia locale. È infatti quella turistica una forma di produzione espressa da un altro tipo di economia politica. Non può credere che i compratori abbiano acquistato per un reddito e tanto meno che produrranno un profitto. Certo verrà un sospetto ai contadini galluresi: ma perché lo pagano tanto questo terreno che non produce? La risposta che mette a tacere l’ombra di un enigma è: si faci lu locu på li passatempi di li milialdari! Biati iddi; tantu no è cosa chi faci pal noi! Se dentro il corpo della terra ci fosse stato il petrolio, l’oro, l’argento, un’acqua miracolosa, certamente non avrebbero venduto; perché le cose materiali sono calcolabili, possono essere pesate e valutate. Ma questa terra non nasconde alcun tesoro. Come può il contadino gallurese capire che si trova davanti a una trasformazione radicale del modo di produzione che opererà una rivoluzione della produzione materiale attraverso l’industria del turismo? […]

Ma c’è stato chi ha rotto l’incantesimo della metafora del dono: un vecchio capraio, Ghilardi, proprietario di terre essenziali al costituirsi dell’impero turistico, si rifiuta di vendere i suoi possedimenti. La favola conosce la lotta tra il vecchio capraio e il principe. L’offerta è da capogiro ma il rifiuto è netto. Una lotta epica? L’epos supera la fase mitica? L’aneddotica popolare ha giustamente visto la finta sceneggiatura epica e l’ha relegata nella dimensione comica: la commedia di un braccio di ferro tra chi non sa distinguere il miliardo dal milione, e chi ha da lungo tempo la consapevolezza che non esiste né il milione né il miliardo, ma “un equivalente universale”, la moneta.

Il vecchio Ghilardi si è fatto del principe e del miliardario l’immagine di un ricco avaro (forse la proiezione di un altro se stesso) ed esige da lui in cambio della terra una cifra senza limite; è l’indefinito che occupa il vuoto di un difficile transfert della terra. Ghilardi, ammaestrato dalla complessa vicenda delle vendite di altri contadini e messo in allarme da qualche esperto mediatore, vive tra dono e contratto, tra due dimensioni di scambio: il compratore gli appare un benefattore e un ladro. La vendita è un miracolo e una rapina. Vuole vendere ma non vuole vendere. È un rapporto nevrotico con la terra: sta vendendo la madre, perciò ci vuole una cifra che nella sua indeterminatezza bilanci lo scrupolo profondo di una perdita colpevole.

L’offerta aumenta ma il capraio tergiversa. L’atto decisivo è sempre in sospensione. Gli viene detto che nel gioco possiede ottime carte, la sua terra può sfruttare l’ascendente del marchio “Costa Smeralda”: il piatto-dono lo vuole vedere crescere e l’avversario, ben più avveduto, lancia fino a farlo vincere. Il suo terreno era inesorabilmente entrato nei calcoli economici dei compratori: non si trattava di convincerlo coi soldi, ma di riportare alla norma la sua struttura psicologica deviante. Il terreno non lo vuole vendere perché è “suo”, è se stesso; è attaccato, è dentro la terra; nel vecchio emerge l’infanzia lacerata tra quei graniti e cespugli di cisto. È una condizione profonda che si pone come resistenza alla malia del dono-miliardo. L’ammontare vertiginoso dell’offerta trasforma gradualmente il suo terreno-cosa in un grande significante: invendibile, senza prezzo. Si tratta attraverso la pratica della contrattazione di dare un significato a un fantasma: “più di un miliardo”. Si vende! Allora si capisce che non è stata un’offerta respinta quella del vecchio, ma un’accettazione differita, di quel tanto di tempo che il processo psicologico ha richiesto per convertire il rifiuto etnologico della vendita in un’altra motivazione ancestrale. La motivazione del rifiuto non era principalmente sul versante economico.

É evidente la diversa concezione del denaro. Per Ghilardi è un significante nevrotico del valore del dono che permette lo scambio affettivo con un’altra terra o con una cosa; il miliardo è anche l’equivalente del sacrificio, dell’alienazione del terreno, un equivalente psicologico. […]

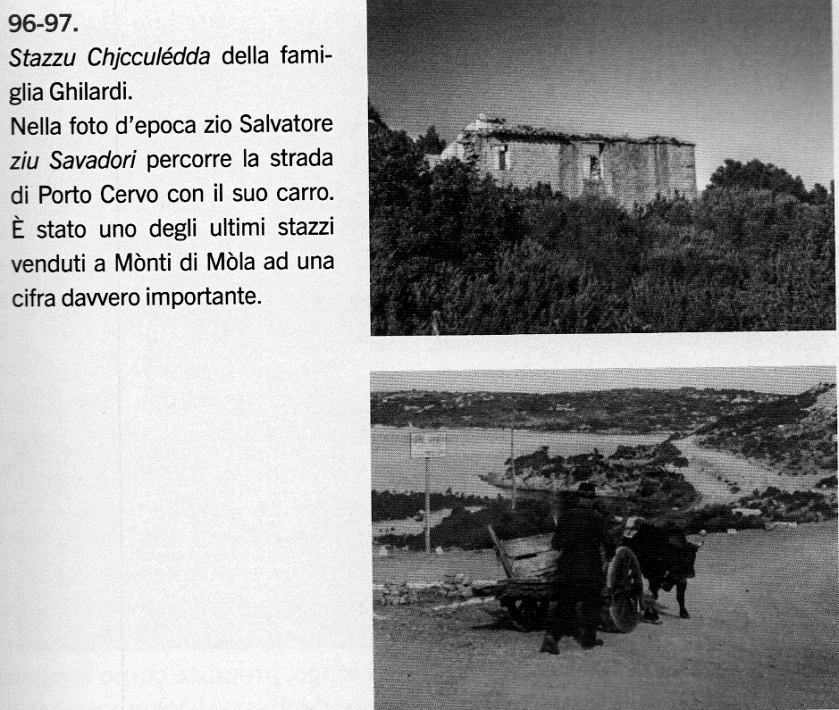

Non appare il rapporto servo-padrone. Gli operai sono con i padroni: un’integrazione fra ricchezza e povertà

Veramente appare chiaro il senso della frase di Marx: “il capitale diviene Così un essere assai misterioso”. È una concezione magica: c’è grazia per tutti. Appare smantellata la costruzione marxiana: non appaiono forme di sfruttamento dell’uomo. La componente economica non emerge nitidamente, è metaforizzata: è velata e declinata dalla grande metafora della festa. Il sistema di produzione prende la metamorfosi della prestazione del dono.

L’operaio non appartiene a una classe sociale: é semplicemente persona che gode dell’eccesso di consumo di uomini ricchissimi. Ricompare una formula che sembrava superata: gli operai nella Costa Smeralda non sono forza-lavoro bensì persone che lavorano e guadagnano. Il proposito del capitale coincide col benessere dell’operaio. C’è della gente contenta di vivere dell’eccesso di consumo di altra gente: mentre il padrone fa del lusso stesso un mezzo di investimento. L’aumento del salario non è visto come aumento del capitale. Ricevere un onorario invece che un salario significa saltare il nesso tra servizio reso e il lavoro prodotto. Alienazione per identificazione smeraldina.

Al posto del rapporto di classe servo-padrone si crea la coppia luogo privilegiato smeraldino-luogo di lavoro misero esterno. Un operaio iscritto al sindacato diceva: “saranno ladri-capitalisti altrove, ma qui portano benessere e pagano bene”. Non appare il rapporto servo-padrone. Certo questa mitologia del dono si organizza anche secondo precisi criteri che favoriscono il non formarsi della coscienza di classe. La manodopera qualificata (architetti, ingegneri, geometri, tecnici-periti come clientes privilegiati) fa parte del capitale, giunge come incorporata nel capitale. La manodopera bassa, generica, è locale, ma proviene da una ampia zona dispersa, senza tradizioni operaie, spesso avventizia e proviene da sacche di povertà d’origine agricola e manovalanza umile. Nessuna riserva abbondante di manodopera in loco, massa stabile e pericolosa che si ponga come controparte. La forza-lavoro ha provenienza diversa: non vi giunge come proletariato, bensì come pionieri in una nuova terra di benessere. Tra gli operai c’è una strana spontaneità di gruppo, ma non una coscienza operaia.

L’operaio non si appropria della realtà ambientale in cui si trova a lavorare, non fa parte del tessuto sociale che si forma: è estraneo, giunge da fuori, vi lavora e va via. Chi proviene dai paesi marginali della zona, del centro Sardegna, o del sud-Italia, finita la festa rientra nel suo spazio laico. Per gli operai c’è gratificazione dell’hic et nunc; valori d’uso e beni di consumo, benessere generalizzato. Forse la differenza sta nel diverso codice del tempo: agli operai manca di fatto il futuro, mentre i padroni controllano il tempo nelle sue fasi prospettiche. Forse per gli operai c’è un futuro indeterminato, e probabilmente un domani sarà necessaria una riconversione del lavoro (troppi edili); per il padrone c’è un futuro calcolabile.

Il potente ha la potenza dello scopo, la forza di un programma. In occasione di una vertenza tra Regione sarda e Consorzio della Costa Smeralda a proposito di un finanziamento delle infrastrutture, gli operai scesero in piazza e fecero una manifestazione contro la Regione.

L’operaio smeraldino è un privilegiato: il salario è anche un al di qua dell’economico. Quale risultato può avere un discorso sindacale?

Il padrone è un signore, non è una forza commerciale e industriale. Un signore che è giunto spontaneamente, gratuitamente miracola questa terra ed elargisce lavoro, benessere. Se non fosse venuto non sarebbe sorta l’epifania. La questione del dono non appare come problema ideologico. Come può l’operaio smeraldino capire che la dimensione artificiosa del dono nasconde una raffinata morale di classe?

Nella dimensione del dono la cattiva coscienza dei privilegiati non si manifesta nella forma dello sfruttamento. I reali rapporti di sfruttamento sono respinti nella nebbia del portentoso.

Si stabilisce dunque uno strano processo di produzione che si fa beffa della divisione del lavoro, dello steccato ideologico e della coscienza di classe. E come se ci fosse un’integrazione fra ricchezza e povertà. Il capitale risulta un lusso economico onnicomprensivo, unificante.

La Costa Smeralda é lu locu di li soldi, vi crescini. Laboriosità generale che produce e guadagna. I prezzi del mercato del lavoro oscillano al di sopra del prezzo medio, così che sul mercato della Costa Smeralda il lavoro é una merce a prezzo maggiorato. Ogni possibile rivendicazione operaia é anticipata da una retribuzione gratificante.

Non interessano gli estremi della povertà e della ricchezza tra operai e padroni, interessa il vantaggio immediato della popolazione operaia. L’operaio è pagato meglio di quanto non sia mai stato, ma è ricondotto alla sua individualità e la classe operaia globalmente é ricondotto a uno stadio precedente. L’importante è che ci sia un’elevazione materialmente evidente e socialmente considerevole rispetto agli altri lavoratori: ciò è sufficiente per non accorgersi che l’elevazione, confrontata con quella dei padroni, è socialmente ed economicamente insignificante.

Occorrerebbe scrivere un nuovo saggio sul dono [vedi Mauss] per analizzare il linguaggio della comunicazione umana organizzato o mediato dal modo di produzione turistico. Il capraio gallurese non ha potuto scongiurare l’affascinante materialità di li milialdi apparsi nel segno del granito, persino l’operaio è caduto nell’affabulazione della ricchezza versata per tutti. L’ultima società industriale nell’esercizio delle sue funzioni utilizza con profitto categorie e forme della società enologica. Uso cibernetico di sin fossile. D’altronde domandarsi se la ragione di un dono sia ingenua o scaltra, è già porsi dentro la logica del mercato.

Dobbiamo forse abituarci a raschiare l’oggettino dato in regalo per ricercare nella parte più interna la struttura di un inganno? Significa interrogarsi sull’algebra delle relazioni sociali.

III

IL MASSO È IL TOTEM / IN ORIGINE FU LA PIETRA

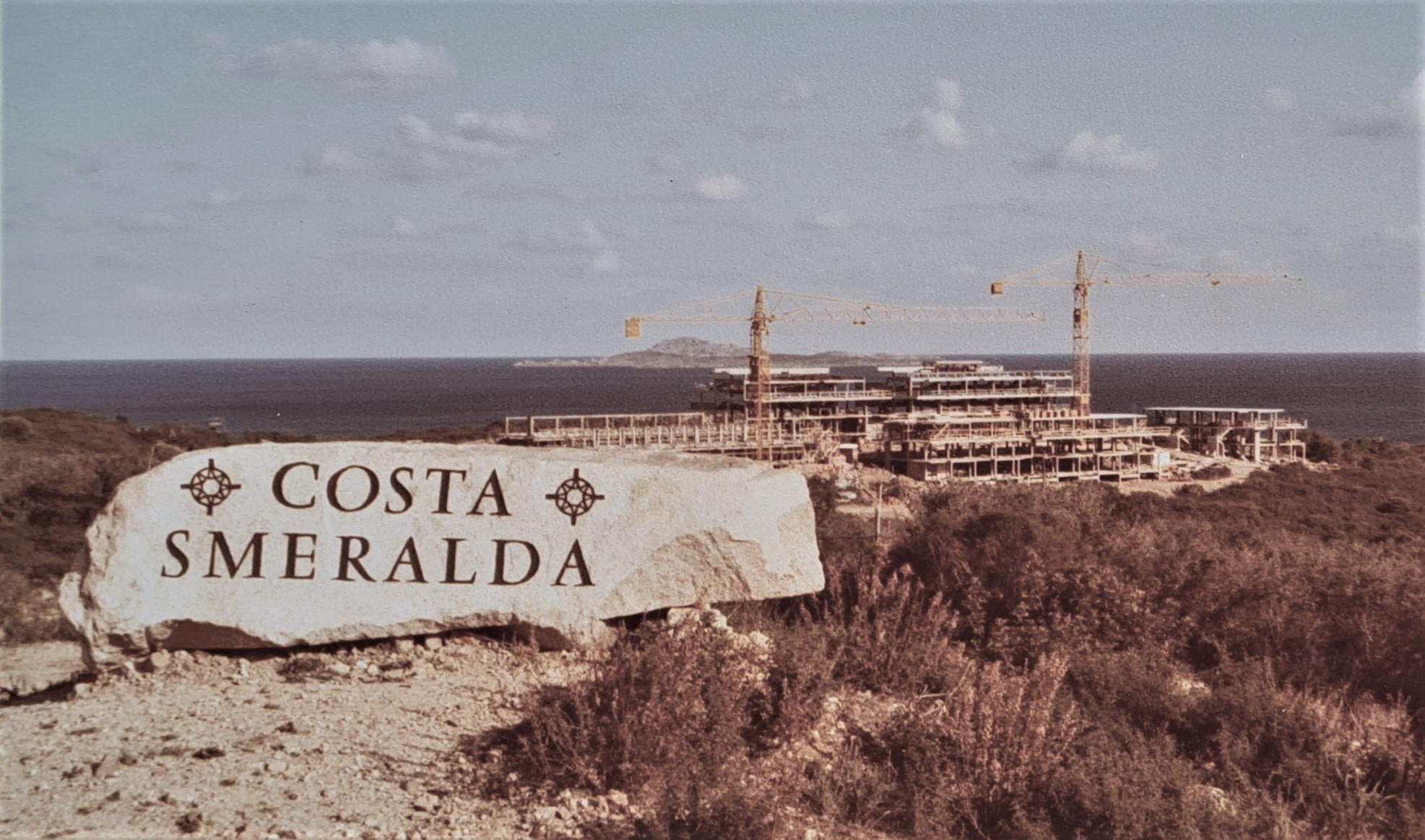

“Abbiamo venduto delle pietre” avevano detto i contadini della Gallura, e ora una pietra è conficcata per segnare i confini della Costa Smeralda.

Un masso è il totem: severo giudice dell’entrata, posto a indicare un passaggio da un mondo a un altro, pietra miliare che chiede di pagare un dazio psicologico, economico e culturale.

Ma non è pietra che appartiene alla geologia, bensi alla semiotica. È una pietra incisa: è un segno.

La civiltà della pietra è forse la prima nella storia dell’umanità; dopo verrà quella del fiume e del mare (agricola e marinara). Popoli antichi e grandi religioni ne hanno fatto oggetto di adorazione e metafora di salvezza. […]

Le rappresentazioni plastiche di Monti di Mola e le scogliere granitiche della costa arzachenese sono eloquenti e suggestive. In Gallura la pietra si erge a totem: Capo d’Orso.

Il luogo più segreto e privato della Costa Smeralda si chiama appunto Pitrizza. Si tratta di imprimere sul granito rosa e grigio l’iscrizione di un nome “Costa Smeralda” per infondere

un’anima. […]

È un passaggio della terra dal contadino al turista, o meglio al potere turistico. Un potere che produce segni attraverso oggetti. “Una pietra è una pietra, un cisto è un cisto”, aveva detto il contadino: illusione di un’uguaglianza o stupidità di una tautologia. Una pietra invece può essere “qualcosa che sta al posto di qualcos’altro sotto certi aspetti e necessità” (Morris).

Contrassegnare una pietra con un segno è la nascita della scrittura, è il principio di un ordinamento. Il marchio “Costa Smeralda” è segno di appartenenza, di riconoscimento, di garanzia.

Raffigura un potere e iscrive una legge. È l’incarnazione moderna del totemismo. Opera sul versante del giuridico come proprietà e sul versante dell’animismo come fascinazione-enigma.

Le pietre impresse dal marchio definiscono uno spazio geografico come sacro e lo precisano giuridicamente: “un territorio compreso tra il Golfo di Cugnana a sud e Pitrizza a nord e Monte Zoppo a ovest”. Sono i 5.000 ettari del Consorzio della Costa Smeralda. […]

IV

LA PIETRA E L’ARCO / DALLO STAZZO ALL’HOTEL

La città invisibile di Porto Cervo è fatta di archi senza pietre e di pietre che non sostengono archi ma si mostrano “a vista” come ornamento.

Ci importa del codice che dà ragione della positura delle pietre e della linea dell’arco, e di tutto uno spazio che non mostra singoli oggetti ma un universo segnico che è il modello “Costa Smeralda”. I tre hotel: Cervo, Pitrizza e Cala di Volpe costituiscono tre codici specifici, tre modi differenti di rapportarsi alla natura. Tre unità materiali e culturali poste dentro un quadro circostanziale e contestuale diverso, ma sempre dentro il grande corpo unitario “Costa Smeralda”. […]

Si crede che il paesaggio abbia un tempo interno, geologico, che condiziona necessariamente ogni tempo di lettura e quindi ogni azione di intervento. Invece un intervento turistico totalizzante riesce a togliere la memoria persino alla sporgenza di un granito. E se anche un masso rimane fisso al suo posto o un manto cespuglioso è lasciato intatto, il paesaggio nel suo insieme subisce un tipo di animazione che sposta relazioni e dà nuove configurazioni. I megaliti conficcati e ritti sul frontone della Chiesa di Porto Cervo non sono testimonianze di un’identità primigenia ma indici del miracolo di una trasposizione, una mediazione culturale opera di una rilettura. Porto Cervo, come borgo turistico, interpreta una concezione della natura ben diversa dall’antica cussoggia di Liscia di Vacca: è una nuova configurazione antropologico-spaziale. Ed è natura nonostante, anzi proprio grazie alle tonnellate di cemento armato. Un cespuglio diventa natura incatenato nello spazio di una aiuola. Il nuovo linguaggio turistico è quello di una Koinè internazionale, che non può connotare in senso “dialettale” la sua tradizione paesaggistica, intesa come panorama-costruzioni, come segni della cultura materiale. La nuova configurazione spaziale è in relazione a una nuova codificazione sociale e produce una inedita stratificazione storica. […]

Solo chi ha conosciuto Porto Cervo prima degli interventi turistici può occuparsi della sua mutata dinamica morfologica. Ma il turista non può fare una classificazione cartografica di confronto, per cui le costruzioni attuali si pongono come fisionomia da leggere nell’insieme territoriale nuovo. […]

Se gli interventi edilizio-architettonici si sviluppano fino a mettere in crisi il sito, si può operare una riassunzione del paesaggio in funzione di un più ampio assetto territoriale. Il quadro finale è un’invenzione figurale totale: è un’ipotesi tun’al tro che fantasiosa. É credibile un territorio totalmente costruito e posto naturalisticamente in relazione alle anse del mare e alle creste granitiche di Monte Moro, un accorpamento edilizio posto in relazione a due sfondi che lo avvolgono: mare e monte, livello dell’acqua, linea fra stagliata del monte.

V

LA DANZA DEGLI OGGETTI / GLI OGGETTI IN MOSTRA

[…] Gli oggetti della Costa Smeralda possono essere classificati in due categorie fondamentali: l’oggetto della mostra-mercato stagionale quello dell’arredamento e dell’hotel e della villa.

Proviamo a fare un viaggio in questo mondo di cose piene di malie.

Entriamo nel regno del gadget: il soprammobile, la ceramica, il vetro, il piatto.

“Nel mio negozio c’è anche il lussuoso ma ciò che privilegio è il singolare, il diverso, ciò che è proprio della Costa Smeralda per differenziarci in modo intelligente dalle trovate di altre rinomate località turistiche. Questi piatti può anche usarli per una stagione e poi qualificarli diversamente: diventano soprammobili o li si regala ad amici che vanno a villeggiare altrove, ma un’idea è anche quella di disporli come un album di cose che raccontano la cronistoria delle vacanze. Ecco, questo gatto di ceramica è rivalutato da una fiaba enigmatica che lo accompagna e lo qualifica. Queste colombe sono motivi messicani, questi pesci-orafo e questi paralumi hanno provenienze diverse: noi abbiamo scelto alcune forme esclusive. Qui in Costa Smeralda le cose acquistano un altro volto: questo calice d’argilla, pur singolare nella sua fattura, è stato completato con una composizione di fiori secchi locali. È andato a ruba; il turista ha bisogno anche di una piccola differenza. Io trascorro la bassa stagione in giro per il mondo per impostare l’esposizione dell’anno successivo. Comunque ogni oggetto è scelto per la Costa Smeralda, molti li faccio fare specificatamente, per altri chiedo una modifica. Ad aprile mostro le mie sorprese, sono tutte novità, non c’è il già-visto, nulla si ripete.

L’artigianato sardo è ricco di cose belle ma io lo trasformerei, a partire da un modello locale farei cose nuove adatte al turismo, altrimenti si cade nella monotonia. Fare l’arredatrice di ville con oggetti minori chiede molto gusto. Chi compra un villino lo arreda secondo i suoi gusti ma manca sempre qualcosa che completa e che è importante per l’identità turistica. Giorni fa sono stata in una villa riccamente arredata ma austera. Ho notato spazi scompensati, angoli in ombra, il grigiore di qualche mobile: ho proposto certe piccole combinazioni per ravvivare l’ambiente. È come il trucco per una donna, dà personalità. Il mio servizio è appunto quello di creare uno stile della vacanza. Forme e colori che diano una stagione piena ed esauriente.”

Entriamo nella boutique d’abbigliamento. Costumi e copricostumi, abiti lunghi e cortissimi, copricapo e veli-odalisca. Abiti di garzina, abiti da sera con ricami e pizzi trasparenti e di colore grezzo, di tela fitta stampati o dipinti a mano. Costumi in pizzo e uncinetto in cotone, borse di tela con manici di legno, fatte di velluto con ritagli; camicette di seta di varie fogge, scarpe di tela col fondo di sughero e corda.

“Porto abiti da Parigi, scarpe da Milano. Scelgo disegni e colori in sintonia con la Costa Smeralda, con marchio dipinto o stampato; fogge originali ma non bizzarre, disegni di pesci, linee decorative cromatiche. Abbiamo l’abito raffinato molto lavorato, con giochi rustici originali, ma anche l’abitino semplice senza particolari rifiniture ma sempre caratteristico e singolare.

Occorre variare sempre con gusto e inventiva. Per esempio una maniera stimolante di vestire potrebbe essere il recupero dei costumi d’epoca: una storia della moda fatta per stagioni turistiche. In Costa Smeralda la gente vuole rinnovarsi; il corpo è monotono, annoia, e solo l’indumento può fare il miracolo. Il turista, qui, vuole liberarsi non solo dalle costrizioni di tipo abitudinario di un intero anno in città, ma anche dagli usuali costringimenti della stessa moda cittadina. In città non ci si può liberare interamente, in qualche modo si è sempre prigionieri. Qui la donna può soddisfare le proprie fantasie, conosco tutte le più importanti località turistiche d’Europa, ma nessuna offre quanto la Costa Smeralda: non c’è il condizionamento soffocante della città che impone i suoi modelli sulla vicina località turistica. C’è la Costa Smeralda e poi il nulla. La libertà del vestire è data da un entroterra non urbanizzato, non abitato. Hai il mare da una parte e il deserto dall’altra. Nessuna pressione che ti impone le cose e i comportamenti; ti puoi inventare tutto. Indosso una sottana lunghissima bianca ed esco in giro per le viuzze di Porto Cervo; rientro, indosso un abito di garza trasparente tagliato e vado a far benzina con la macchina: non entro in uno spazio determinato e vincolante, è come se fossi in spiaggia o nella hall di un hotel; nessuno mi nota nel senso di meraviglia strana o di apprezzamento inopportuno. C’è la gente ma riesci a essere indipendente, vivere per te stessa comunicando con gli altri. Vivi in libertà perché il mondo é infinito.”

Nell’oreficeria c’è una scala che va dal raffinato allo sportivo. Oblò-vetrina in forme quadrate, rettangolari per isolare ed esaltare l’oggetto. Ori, smalti, pietre, brillanti lavorati da artisti esperti e valenti, con segni distintivi in funzione marina in esclusiva per la Costa Smeralda. C’è il prezioso (catena classica con maglia marina, corallo oro circondato di madreperla), ma trionfa il lavoro fantasia: ciondolo pesci, ancora e timone; collana fantasia. palline ametista turchese, corallo rosso con pendente di conchiglie grigie. Ciondoli oro di ispirazione etrusca con simboli di sole, mare e luna. Medaglione ovale centrale tempestato di brillanti con rubino cabochon. Servizio da barba in avorio e oro.

Anche l’esposizione-mercato dell’artigianato sardo cerca un intonamento per mediare la tradizione indigena con il particolare mercato smeraldino. C’è una preoccupazione estetico-etnologica riferita alle vendite. Cuscini, copriletto, arazzi, borse, tappeti, scendiletto, costumi di Desulo e Tonara; ma anche ceramiche e cestini d’asfodelo, cassapanca, cesti. Rame, ferrobattuto; bronzetti e sugheri.

La mostra dell’artigianato sardo curata dall’I.S.O.L.A. interviene con una scelta più vasta. Predominano i tappeti a muro, tappetini a “meringa”, tovaglie a strisce e orlo a granelli, borsa “a pavoni”, tappeti a rombi e strisce “cervetti e ometti”. C’e la lavorazione in ferro (toro, cinghiale, cavallo, muflone) e quella in terracotta (tegamino-posacenere, cinghiale-orciolo, gallina matta, fiasca sarda, brocchetta). C’è anche l’artigianato artistico: crocefisso, pastore con pecore, mungitore, maschere viso animale, bertula, spuliga-dentes, piatti; e infine cassapanca, corbulette, canestro, cestone, bisaccia, sgabelli e campanacci.

Il borgo di Porto Cervo è una mostra-mercato permanente di oggetti-dono: il rituale è passeggiare osservando. Quella smeraldina è una forma evoluta della merce, sia perché acquista un “carattere enigmatico” che le proviene dal lavoro della sua destinazione turistica, sia perché nella galleria smeraldina cresce il sex-appeal dell’arcano dell’oggetto. In verità l’oggetto si valorizza nel rapporto sociale d’élite.

Quando si pone la questione della durata e della funzione dell’oggetto turistico bisogna riformulare il senso della relazione effimero-durevole. L’oggettino non è effimero: conserva tutta la potenza festiva per l’intero arco del proprio tempo turistico. […]

Acquistare un rasoio di un milione di lire è la conferma dello scambio nella dimensione del dono, caratterizzato dalla dismisura tra prezzo e valore del servizio. Oggetto gratuito, che parla da sé, pieno di meraviglia. […]

Visitare le boutiques nel borgo di Porto Cervo è una caccia al tesoro oltre che un aggiornamento culturale turistico, Gioco rituale arcaico del dono e del ludico nella rappresentazione della vita quotidiana del tempo di vacanza. È un autoriconoscersi in nome degli oggetti e della loro coniugazione sociale: identità tra mercato e società. L’arredamento di un hotel e più estesamente di tutto lo spazio prodotto dall’edilizia è un punto molto importante dell’organizzazione socioculturale turistica: media la pratica della vita quotidiana. Perciò precise regole semiotiche giustificano i criteri della scelta e dell’esposizione degli oggetti.

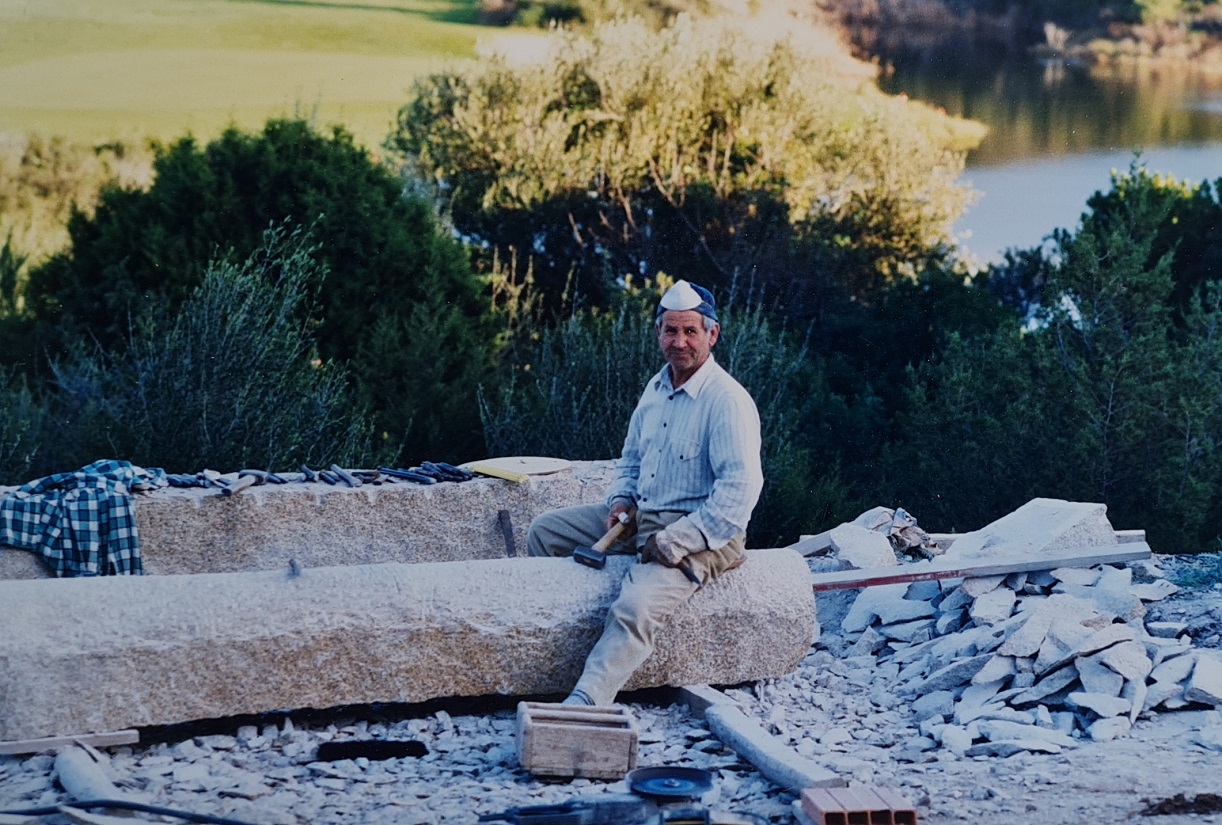

Il settore dell’arredamento interno si è riferito all’etnologia economica indigena: mobilio, tessuti, vasellame e ferramenta. Il vecchio maestro del ferro di san Pantaleo e il falegname di Luogosanto allargano lo spazio della loro bottega; si costruiscono letti secondo il modello antico, cassapanche e mobilio d’antica data. L’arte tradizionale dei vasai indigeni viene organizzata in industria dal Consorzio della Costa Smeralda: la Cerasarda inizia la produzione del vasellame e delle mattonelle per rispondere, innanzi tutto, a esigenze di utilizzo locale per le ville e gli alberghi della Costa Smeralda e in seguito per prendere “le vie di tutto il mondo”.

E la ceramica principe è nominata “vecchia sardegna” (decori blu su fondo ruggine sfumato). Tappeti, coperte, scendiletti rispettosi delle tradizioni tecnico-stilistiche, iconografiche e ornamentali, vengono commissionati ai vari centri di lavorazione isolana secondo criteri di valore artigianale. L’oggetto dell’artigianato indigeno si pone in una collocazione socio-culturale non più riferita al mondo di provenienza ma al quadro della nuova animazione turistica. Sono mobili, stoffe, suppellettili espropriati e ricomposti in un interno secondo la didattica estetica della fruizione turistica. Sottratto al suo habitat spaziale e temporale, l’oggetto diventa segno di un nuovo sistema di significazione per l’eccezionalità del tempo di vacanza. […]

Quando l’industria culturale multinazionale come è quella del turismo di lusso difende e propaga le espressioni dell’arte regionale (artigianato sardo) si pongono molti dubbi e nascono legittimi sospetti. La retorica del turismo che anima il rapporto con l’oggetto etnologico ricorda troppo “l’esaltazione della degustazione sensibile che noi vediamo risolversi nell’accumulo delle collezioni di oggetti preziosi ed esotici dentro le troppo raffinate abitazioni della ricca borghesia”.

Certamente il re è un feticcio a New York come a Mosca ma solo perché rimanda alle leggi e alle pratiche della sua monarchia. Il feticismo non è nella tessitura del tappeto o nell’intarsio della cassapanca e neppure nel semplice rapporto del turista con l’oggetto. La struttura perversa è nell’imprimatur del marchio “Costa Smeralda” che attraverso il gioco delle differenze “regola contemporaneamente soggetti e oggetti”. La fascinazione delle cose proviene da un rapporto, il mana è nel codice.

Le cose smeraldine occupano il punto più alto della piramide turistica, garantiscono promesse di godimento perché segnano l’appartenenza sociale e il livello economico dei suoi fruitori. La Costa Smeralda è essa stessa un grande oggetto simbolo di status. Il turista viene affidato a una precisa articolazione degli oggetti; questi hanno il potere su di lui perché il capitale li ha disposti in una sequenza di fruizione secondo l’astuto montaggio della fabbrica turistica. Il letto dell’antica tradizione sarda, lo sgabello dell’artigianato isolano paiono possedere molteplici coefficienti simbolici (stile del manufatto, gittata storica, unicità e originalità) ma in verità non operano alcun autentico rimando simbolico: coincidono coi segni della pratica monovalente dell’ordine turistico. […]

In Costa Smeralda la socialità storica delle cose è ridotta all’ “individualismo dell’usufrutto”.

Dunque l’oggetto non è un feticcio, può solo diventarlo.

Anche l’antica storia della Gallura conosceva la forza misteriosa degli oggetti: era il talismano salvifico che proteggeva la salute di un bimbo, la capra che dava il latte quotidiano, il pane che doveva lievitare al punto giusto. Quando le cose della vita familiare erano poche ed essenziali, e potevano essere minacciate da un nemico invisibile.

Altri nemici invisibili minacciano la felicità del nostro tempo. E la Costa Smeralda ha creato un mondo di oggetti che preservano la vacanza da ogni maleficio e garantiscono al turista “un perfetto Paradiso”.

VI

IL MARCHIO SMERALDO / IN NOME DEL MARCHIO

“Investite nella bellezza della Costa Smeralda”.

“Acquistate un pezzo del più grande smeraldo del mondo”

“Ho sognato di comprare una villa a Porto Cervo di immergermi nell’acqua smeralda e di entrare nei grandi business”.

Il simbolo prevalente è lo smeraldo; un amuleto, una gioia che rende preziosi la costa, l’acqua e il lotto.

I tre verbi che appartengono al campo dell’economia investire, acquistare, comprare vengono con delicato rimbalzo trasportati nei cieli della bellezza, del sogno e dell’appartenenza sociale.

Il gioco della metafora fa della pubblicità un’arte che ha il senso degli affari. La lista dei desideri è lunga: bisogna trovare forme di incarnazione. Ma non è facile imprigionare i venti: oltre la magia occorrono otri capaci.

La Costa Smeralda costruisce formule d’incantamento per raccontare una storia di miti e leggende. Delicate parole e terse immagini visive:

“Mare limpido e trasparente, dolcissimo, rocce di granito rosa levigate dal tempo, spiagge e calette bianche e segrete, colline ricche di fiori e di mirto, un cielo sereno… case dalle forme dolci…” […]

In Costa Smeralda c’è posto anche per il borghese medio, nonostante vi giungano anche alcune “personalità”: un cantiere sempre aperto invoca acquirenti e turisti sempre più numerosi. Chiunque può comprare una villa, un appartamento; ed è bene che lo faccia il maggior numero di persone: la selezione è fatta da una griglia economica, ma non più proibitiva.

Raccontare di essere stati per una vacanza in Costa Smeralda procura prestigio; la favola ha una funzione didascalica: è l’importanza della pubblicità orale.

Grande importanza pubblicitaria vengono ad acquistare le strutture da diporto.

Un certo tipo di americano non va in un luogo turistico dove non ci sia un campo da golf. Ebbene ecco il Peveeo Golf Club: “Ogni buca è stata situata magistralmente e il terreno é mantenuto costantemente in condizioni ottimali da un modernissimo sistema sotterraneo per innaffiamento a pioggia. Progettato da un famoso specialista, l’architetto Robert Trent Jones, questo campo da campionato ha 18 buche, con Par 72, ha una lunghezza di circa 6.300 metri. I suoi ‘tees’ particolarmente lunghi sono stati concepiti in modo da offrire la possibilità di un gioco stimolante e divertente a ogni tipo di ‘golfer’. Il campo da lui progettato non contiene nessuno dei trucchi artificiali che contraddistinguono tanta parte del moderno design golfistico” scrive Keith Mackie su Golf World. E aggiunge: “È stata ottenuta quella strana combinazione di una serie di buone buche che sembrano parte integrante del paesaggio naturale”.

Bisogna interessare un pubblico di clienti più giovani; il trentenne e il quarantenne sono ospiti molto importanti. Ed ecco allora le gare internazionali di vela, i tornei di tennis con McEnroe, Nastase, Gerulaitis e Williams, i rally automobilistici.

“La Costa Smeralda / Paradiso della vela”. “E il più bel campo di regata del mondo” ha detto Burt Keennan, skipper dell’Acadia. Gli inglesi hanno l’Admiral’s Cup, gli Stati Uniti le regate del SORC e dell’Onion Patch; l’Italia da oggi può contare sulla Sardinia Cup.

Lo Yacht Club Costa Smeralda organizza anche il trofeo Costa Smeralda, il Campionato nazionale I.O.R. e la Settimana delle Bocche.

Tennis “clinics”: il Cervo Tennis Club ha una lunga esperienza di corsi intensivi e di perfezionamento, promossi da Nicola Pietrangeli.

Il Rally della Costa Smeralda ha validità europea, nonché prova del Campionato Italiano Conduttori e della Mitropa Cup. “Il Rally Internazionale Costa Smeralda ha un percorso tra i più suggestivi e impegnativi d’Euгора.”

La pubblicità nella Costa Smeralda è in ogni oggetto, in ogni pausa e in ogni esperienza. Ogni cosa è modello dell’universo smeraldino. […]

VII

UNA SVISTA FATALE / LA MORTE A DISTANZA

[In Costa Smeralda non si muore. Non c’è cimitero in Costa Smeralda]

Nella Costa Smeralda non si muore mai. È il regno della amortalità. La morte è ciò di cui non si parla, è ridotta alla impensabilità. È l’interdizione più rigorosa.

Il Piano di Fabbricazione non ha previsto la costruzione di un cimitero. Un lapsus sintomatico. La tomba è un segno eloquente, parla di sé e per forza, è un silenzio non zittibile.

Non solo occorre impedirne l’istituzione ma vietarne la parola: il discorso può diventare un’incontrollabile speculazione. E siccome la morte è linguaggio può essere interdetta, passata sotto silenzio. Essa come modello esiste solo se viene riconosciuta socialmente. Nel luogo-tempo della rigenerazione e della felicità, la morte è il non-detto.

L’evento mortale può accadere solo come incidente: il fantasma correndo ai bordi della Costa Smeralda può cadervi dentro ma una traiettoria lo rigetta subito in mare o nell’entroterra indigeno. Lo spazio sacro del turismo è salvo; la svista fatale appartiene all’indifferenziato esterno, viene dislocata geograficamente, portata fuori: “pauroso incidente nella strada Olbia-Palau; naufragio presso la costa nord-orientale della Sardegna”.

La notizia, riferita a un altrove-fuori, è formulata con un deviante procedimento metonimico.

Il compito dell’istituzione turistica smeraldina è di impedirne la nominazione: la funzione del nome nel linguaggio è un atto che espone all’angoscia. Perciò il coprimento è totale, non è ammessa neppure la chiacchiera, neanche nell’impersonale si muore. Forse perché l’impersonale si muore non esorcizza niente: “… l’anonimato è l’aspetto sotto il quale l’ineffabile, il non-limitato, il non localizzato, si pronunciano più pericolosamente accanto a noi.

D’altro canto il turista ha diritto di protestare: come sopporterei di morire ora! Nel mondo del godimento, la morte negata se dovesse capitare sarebbe un inganno imperdonabile, un imbroglio da denunciare. La morte da turista è la più improbabile e incalcolabile; nella Costa Smeralda è ancor più incomprensibile. Certo non si può impedire che avvenga un incidente ma il cadavere è subito consegnato a un altro territorio, a un’altra giurisdizione. La Costa Smeralda, con un disbrigo discreto, richiamerà chi di dovere affinché ospedale o obitorio sanzionino ufficialmente che c’è un defunto. Eppoi non ha un luogo dove collocarlo.

Il piccolo camposanto delle antiche cussogge galluresi é situato fuori del territorio del Consorzio, è dietro l’arco delle colline che lo spingono verso l’orizzonte occidentale della strada Olbia-Palau. E in una terra turisticamente sconsacrata; nessun riferimento alla costa e al mare. Forse l’antico contadino gallurese lo aveva costruito verso il paese di Arzachena perché nella morte fosse più prossimo alla comunità del borgo che era il mondo per lui.

Si dirà che tutte le città industriali hanno tabuizzato la morte riducendola a evento giuridico, a notizia innocua; ma nella città turistica la rimozione è più profonda, perché l’evento mortale viene a cadere nel tempo sprovveduto della vacanza. Quello turistico, retto sulla interdizione rituale del lavoro, è un tempo debole pericolosamente gettato nel versante del gratuito.

La vacanza è un vuoto che esige una pienezza totale. Se la festa come il rischio del non riuscito è minata nel suo sesso statuto. E il potere turistico sa bene che il tempo turistico, in quanto festivo, é nella condizione del pericolo che non è facile da gestire. Perciò deve garantire l’imperativo del godimento; fare in modo che ogni emozione non venga a scontrarsi con la morte. Il turista è un uomo in parentesi, è in licenza, é assolutamente impreparato a qualsiasi resa dei conti. L’angoscia che proviene dal fallimento del lavoro è in qualche modo sopportabile, le frustrazioni si possono sempre ammucchiare in un angolo segreto; l’angoscia che deriva dal fallimento della festa non è sottoponibile a calcolo, non ha pori per respirare. […]

Quella turistica è la prima forma di civiltà che non possiede presenze codificate della morte: né architettura né scultura, né pitture né epitaffio. Proprio perché innominata, la morte vi è sconosciuta. Fare perdere ogni significato a un evento così fatale è un’impresa difficile, c’è voluto un lavoro costoso e complesso. Fin dal principio. Si capisce allora come fosse dentro il progetto di cancellazione della morte tutta l’operazione di uccisione dei fatti sociali indigeni: casa, festa, stazzo, riti, tradizioni popolari e relazioni comunicative. Occorreva rompere i contatti con qualunque forma di vita tradizionale perché ognuna di esse aveva un riferimento implicito o esplicito con la morte. Un’operazione segnica che cancellasse ogni traccia di fatti culturali imponendo un altro sistema di significazione. Il processo di destoricizzazione che il turismo smeraldino ha compiuto è stato un atto di proscrizione alla memoria sociale e al ricordo della morte.

L’etnia gallurese, qualunque trasformazione radicale avesse sperimentato, non avrebbe mai potuto uccidere i morti, cancellare le tombe, eludere il linguaggio della morte. Perciò è stata fisicamente trapiantata in altro luogo. Nella cultura tradizionale gallurese esisteva un’inquietante familiarità con la morte: il linguaggio dei sentimenti di cordoglio si esprimeva in prestazioni materiali e morali. L’annuncio stesso dell’evento aveva una grande intensità nella comunicazione sociale: ognuno doveva sapere, e chi non partecipava al rito era colpevole. Il dolore familiare era messo in scena in forme attive e sociali. “La simbolica del dolore era in un accordo logico con l’ordine cosmico, l’ordine sociale, l’ordine storico”.

Nella vita tradizionale c’era sempre stato un rapporto tra feriale e festivo, tra malattia e salute, tra gioia e dolore. Il sole sorgeva e tramontava, le stagioni si alternavano perché il lavoro degli uomini e il ciclo della terra erano nell’alternanza della vita e della morte. Il lentischio e il mirto a un’annata abbondante rispondevano con un’altra magra.

In Gallura la morte aveva un suo orizzonte immediato: la propria casa, le cussogge; tutti sanno che cosa il defunto ha detto per l’ultima volta, della sua vita si ripercorrono le tappe fondamentali. In tante occasioni un semplice aneddoto lo richiama a vivere. Ma “la familiarità tradizionale con la morte implicava una concezione collettiva del destino”. L’uomo in quei tempi era profondamente e immediatamente socializzato.

“L’uomo subiva con la morte una delle grandi leggi della specie e non pensava né a sottrarvisi né ad esaltarla. L’accettava semplicemente, appena con quel tanto di solennità che bastava a contrassegnare l’importanza delle grandi tappe, che ogni vita doveva sempre superare”. Ciò che è più importante è che nella società gallurese la morte aveva valore di scambio sociale e simbolico. Nella cultura turistica non è economizzabile. Il fatto è che il tempo turistico è senza storia. Ora, è proprio la morte che temporalizza il tempo in modo autentico e gli dà una storia. Così l’esistenza dell’uomo non viene ingoiata dall’illusione dell’eternità turistica, egli viene posto di fronte al trascendimento radicale della propria fine. La morte come la radicale storicità dell’uomo.

La biografia turistica non ha legami con la storia, mentre “ogni discorso sulla morte possiede una storia. Morire appartiene alla cultura non meno che alla natura”, La Costa Smeralda non ha tradizioni: come può insegnare a morire? Giustificare la morte chiede un lungo tragitto storico. Eppoi, come distinguere una buona da una cattiva morte?

Perché la morte diventi naturale prima bisogna saperla rendere culturale. E in Costa Smeralda non esiste il rito del cordoglio e della sepoltura. Non c’è prefazione alla morte: il preannuncio trasformerebbe la camera del moribondo in un luogo pubblico e il discorso angoscioso uscirebbe incontrollato per le strade. Come liberarsi allora dall’angoscia di un atteggiamento che sta aspettando la morte? E poi il momento dell’attesa rimanderebbe a una escatologia, non importa se come conclusione definitiva o nuova epifania.

Il rituale funebre fa paura perché è concreto, materiale: è teatro pubblico. Il tempo mitico delle vacanze può rimuovere la morte. Il turista ha rotto i ponti con tutto, è giunto in volo.

In loco non ha ricordi individuali e collettivi, non ha discendenze né gens. È un uomo senza nome perché il potere turistico gli ha fatto il dono dell’anonimato. Ma se questo dono lo salva dal tabù del sesso, è molto più difficile che riesca a garantirlo dal rischio dell’angoscia mortale. Tuttavia si tenta: quando con l’anatema biblico la legge turistica dice al cliente “siano banditi il tuo nome e il tuo ricordo”, lo vuole preservare dalla paura della morte. Il turista è un girovago senza bagagli profondamente personali, può racchiudere tutti i suoi effetti nella povertà di una valigia. È un uomo senza documenti, anche se ha un passaporto per ogni frontiera.

Ebbene, per un viaggiatore così esposto e vulnerabile qual è il turista, la Costa Smeralda, se non può impedire che un accidente accada, può preservare il cliente dall’inquietudine dell’evento e dal discorso della morte. E la terapia d’urto è stata quella di proscriverla in modo più assoluto. […]

La Cerasarda, artigianato della ceramica smeraldina, non ha un lapicida per produrre un’arte funeraria.

Come far sorgere un’epigrafia funeraria che suoni come un canto alla vita senza fine? Lo studio di architettura del Consorzio non è riuscito a inventare una iconografia che giustificasse la dipartita come ascensione turistica. […]

Quale tomba costruire per confermare un’eternità tra i corbezzoli e i mirti, tra graniti erosi e mare smeraldo? […] il funerale per le viuzze di Porto Cervo è quanto di più macabro e antiestetico si possa immaginare. […]

[La chiesa Stella Maris]

La chiesa è segno integrato: topologicamente e architettonicamente è in sintonia col territorio e la funzione turistica. L’edificio è posto su uno dei punti più belli di Porto Cervo, come sito e paesaggio. In centro e in periferia, luogo privilegiato tra albergo e ville; una strada si stacca dall’arteria principale e va a morire nella piazza panoramica davanti alla chiesa.

Oggettualmente è una chiesa turistica. Il portico è costituito da monoliti giganti naturali.

L’altare è un masso di granito non lavorato su cui poggia una lastra di granito lucidato.

Ai piedi dell’altare, un tappeto artigianale di Nule del 1931 con monogrammi di colori di erbe.

Venti banchi rustici di ginepro.

Mater dolorosa di El Greco (Domenico Theodocopulos 1541-1614), donò ex-voto la baronessa G. Bentink.

Un antico organo napoletano (di fine 600) dei maestri organari di Martino di Napoli: dono di Mimmi Carta.

Candelabri in argento del 1800. Lampadari in ferro battuto.

Come acquasantiere: due conchiglie (Tridacnia gigas polinesiana).

Fonte battesimale: lavoro artigianale di un frate che vive in Svizzera. Confessionale-inginocchiatoio in ginepro.

Vasi della Cerasarda, decorati a mano, in colore “vecchia sardegna”.

Simbologia e decorazioni sopra l’acquasantiera di un artigiano di Anzio.

Riscaldamento: 4 finestrelle, Sabiana comfort.

Le porte in legno rivestito di rame: lavoro di falegnameria.

È una chiesa ecumenica: sul banco in ginepro, cinque Bibbie, in Italiano, Inglese, Francese, Spagnolo e Tedesco.

Gli oggetti della canonica rispondono alle caratteristiche di una scelta-collezione turistica. Cose antiche ereditate o raccolte nell’ambiente rustico, oggetti d’artigianato sardo o d’antiquariato ricevuti in dono. Originalità e singolarità. Una povertà raffinata. Predomina la funzione estetica nel gusto della scelta o nel recupero storico. Il prete in una breve vacanza in Italia o all’estero incontra gli amici-fedeli della Costa Smeralda che sono magnanimi nel donare. E a volte in una bottega dimessa d’un artigiano si possono ritrovare a poco prezzo cose di buon gusto.

Qual è il ruolo del prete in una comunità turistica elitaria, e più ampiamente qual è la funzione della religione nell’ambito della vita e della cultura turistica? In chiesa non c’è depositato nessun atto di battesimo. I turisti sono uomini di passaggio, cattolici, protestanti, non cristiani, agnostici, atei, laicisti. Comunque, proprio in quanto turisti smeraldini, non sono infedeli, non sono selvaggi da convertire. Sono invece maestri d’un sapiente eclettismo filosofico. Sanno fare una lettura intellettualistica di un passo del Vangelo, capaci anche di una mondana speculazione teologica. La sapienza cosmopolita possiede un sapere di storia delle religioni, di usi e costumi rituali, di norme etiche. Il turista che conosce la commistione di tante dottrine è disposto a una “superiore giovialità quasi benevola nei riguardi della religione”.” È tollerante e vuole religioni tolleranti.

Davanti a questo tipo di turista il prete dovrà stare al gioco: gli si chiede intelletto e sensi educati. Una mondanizzazione religiosa. L’incontro con i fedeli avviene attraverso le forme e gli strumenti del comunicare turistico: la benedizione di una villa, la cerimonia laica di un drink.

Il contatto avviene sempre nella dimensione della festa, ma di una festa che il prete per la prima volta nella storia non dirige. E la consacrazione è molto difficile. Non si tratta di battezzare una filosofia greca precristiana ma di come intervenire o interferire nella pratica di vita turistica. Come caricare di senso religioso l’eros delle forme smeraldine, con quale etica rispondere alla morale del consumo di lusso. Francesco d’Assisi, Monsignor della Casa o Savonarola? La storia della Chiesa la sa molto più lunga della storia del turismo. Senonché il turismo non ha portato con sé i sacerdoti: la chiesa locale ha cercato di dare una risposta secondo le sue esperienze di periferia.

Ha trovato un prete “moderno” rispetto alla tradizione contadina. In fondo l’unico potere locale che resiste all’arrivo dei nuovi colonizzatori è quello ecclesiastico. Il potere turistico d’altro canto non poteva portare officianti di una nuova religione: ne sarebbe nato un conflitto mortale. La religione indigena va bene, eppoi è internazionale. Non c’è guerra reciproca, c’è un tacito incontro. Da una parte non c’è opposizione all’acquisto delle terre e alla formazione delle nuove strutture sociali; dall’altra c’è una benevola tolleranza e nessuna contrapposizione di culto. La comunicazione avviene sul principio del rispetto reciproco del fondamentale credo turistico.

In questo ambito il prete espleta il suo esercizio religioso: diplomazia senza integralismo. È fuori luogo una radicalizzazione tra grazia e peccato, tra bene e male. Il turista è un uomo addomesticato, non combatte per il trionfo di una menzogna, non semina eresie, non vuole contraddire nessuno. Ha una coscienza di molti principi, e non può non dirsi cristiano. Se il prete indigeno difendesse l’etica dello stazzo riceverebbe un sorriso che cade dall’alto di mille esperienze cultural-turistiche. A un alessandrino non si può rispondere con Dracone. Qual è il discorso cristiano di fronte al credo della religione turistica? La Costa Smeralda è luogo senza colpa e senza credenze. La parola e l’atto non sono correlati al peccato ma alla rimozione. La pratica di vita non chiede remissione ma interpretazione.

La Costa Smeralda è lo psicanalista; dirige l’incarnazione dei fantasmi desideranti e orienta la scelta libidinale nella terapia confortevole del transfert. Il potere turistico compie il miracolo di reprimere le pulsioni nella dimensione osannante della permissività, indirizza verso obiettivi precisi con un’astuta formula pubblicitaria, “fate ciò che volete”.

Per il prete è difficile proporre un nuovo terreno spirituale, un messaggio capace di reale alternativa. Il rischio è di assumere un atteggiamento difensivistico, di atteggiarsi a psicanalista orecchiante, aiuto-regista per un teatro improvvisato. La funzione diventa quella di disciplinare entro certi limiti decenti una comunità che non può non essere permissiva. Risulta difficile al prete essere operatore di una nuova economia spirituale. Nel tempio di Porto Cervo la religione trova difficoltà a produrre il simbolico che si realizzi in una pratica reale. La macchina tecnologico-filosofica turistica pare produrre codici più efficienti. Alla religione resta da regolare un po’ di traffico interiore con una segnaletica tra il divieto e il permissivo. È un semaforo che segna il giallo. Pulsioni e comportamento sono contenuti in parametri di tolleranza. Per esempio al binomio vacanza-adulterio si può rispondere con un diplomatico tentativo di psicoterapia familiare. Integrare scompensi che non giungano a una scissione irreparabile, nella prospettiva di una ricomposizione nel tempo-lavoro. A volte si tratta di spostare i gradimenti di permissione.

Nella società tradizionale il prete era un elemento equilibratore anche nei conflitti sociali tra le famiglie degli stazzi. Esercitava un ruolo importante nell’economia generale della vita contadina che era scandita dagli atti di battesimo, matrimonio ed estrema unzione. Era l’amministratore del tempo festivo; il divertimento, il profano degli incontri sessuali, i balli e i canti erano dentro i confini della festa. Il godere smeraldino invece non è calcolabile dentro l’itinerario sociale che va dalla santa messa ai canti del vespro. Ora il prete benedice il carro a buoi dello stazzo collinare e lo yacht del turista d’alto bordo, vive e opera tra brani di testi indigeni ormai cancellati e il nuovo codice turistico. Un difficilissimo tramite antropologico, e un incerto ruolo religioso. È ospite di una festa non regolata dal calendario religioso, senza avvento e natale, senza resurrezione e pentecoste. Nella mistica epifania del tempo magico della vacanza smeraldina.

Sarebbe stato più facile difendersi dalla laicizzazione promossa dallo sviluppo industriale; è più difficile opporsi a una cultura ludico-turistica che opera invece una rimagizzazione.

Quale interrogazione autenticamente religiosa porre a un turista che vive nel tempo pieno della redenzione smeraldina? Un discorso sulla penitenza o sulla beatitudine, sul castigo o sul premio è sempre qualcosa che parla intorno a un godimento e prefigura una teoria di bisogni sanciti dalle tavole della legge. Al contrario il cristianesimo è atto di parola, una parabola che è nell’ordine del desiderio e annunzia una novella, qualcosa di sempre nuovo e di radicalmente diverso. Una parola che si pone di traverso.

VIII

L’UOMO VACANTE / SISIFO LIBERATO PER UN MESE

Chi è il turista della Costa Smeralda?

A conclusione del nostro viaggio nel “perfetto Paradiso”, ci siamo posti questa domanda.

Così la semiotica ci ha ricondotto all’antropologia, dopo aver tentato di dirci come da un oggetto timbrato provenisse l’eros dell’estetica e l’angoscia della metafisica.

Chi va in Costa Smeralda rappresenta l’élite: l’affinità sta proprio in una certa selezione del gusto che deriva anche da un comune sapere turistico. Omogeneità di censo e comune ideale della vacanza.

Il turista smeraldino appartiene a un’organizzazione tribale moderna, con propri denominatori economico-culturali. Una comunità che si ritrova nel villaggio-identità di Porto Cervo, di Pitrizza e di Cala di Volpe per riconoscersi intorno a un corpus preciso di segni, per scambiarsi relazioni sociali e confermare dei valori.

Il potere turistico appronta le forme di una economia dei consumi raffinati e preziosi. Si tratta di fare “una ricerca critica del piacere” per poterlo riferire a un fantasma e a un luogo-tempo. Ha costruito “punti-nodi” in un circuito internazionale in cui far passare, disciplinare e sfruttare il flusso di pulsioni nelle mode culturali delle vacanze di lusso. I soldi riservati per il turismo sono da Larnaciare, si spendono nell’agonisano dimostrativo di un rapporto sociale. La Costa Smeralda è il teatro lussuoso dove si articola il rituale del consumo di prestigio. Una forma moderna di quell’antica competizione che era il pot-lach, lo scambio dei doni perso alcune società primitive. […]

IX

IL MARE MANGIA LA COSTA

[Con i miliardi arrivano i sequestri]

Costa Smeralda, costa sequestri: è stata la pericolosa equazione di un’estate più calda del solito.

Nel bel mezzo della stagione turistica, una serie impressionante di rapimenti. Qualcosa si pone di traverso, qualcosa che è fuori dal progetto turistico.

Serba forse il “perfetto Paradiso” una sua colpa di origine?

L’ombra del sequestro non è economizzabile dalla macchina turistica. La fuga dei clienti dal paradiso terrestre suonerebbe come una cacciata imperdonabile.

É come se un nuovo sortilegio facesse cambiare tutto di segno. Una malefica metamorfosi che rende la natura perfida, la terra amara, il mare cinerino, gli scogli e i cespugli come sospettose ombre di nascondigli. Sarebbe la fine di un mito.

Ma da dove sono giunti gli angeli delle tenebre?