ARTE A SANTA TERESA GALLURA

LA MADONNA DEI NAVIGANTI

IL MONUMENTO AI CADUTI IN GUERRA

di MARIA SCANU

MARIA SCANU, all’anagrafe Maria Cruciani, nacque ad Oristano il 27 settembre 1931 da madre di antica e nobile famiglia sarda e da un ufficiale romano inviato per servizio in Sardegna.

Fin da giovane frequentò l’Istituto d’arte di Oristano, dimostrando una particolare predisposizione per le arti figurative. Sposatasi con l’imprenditore oristanese Piero Salvatore Scanu, da allora divenne conosciuta col cognome Scanu.

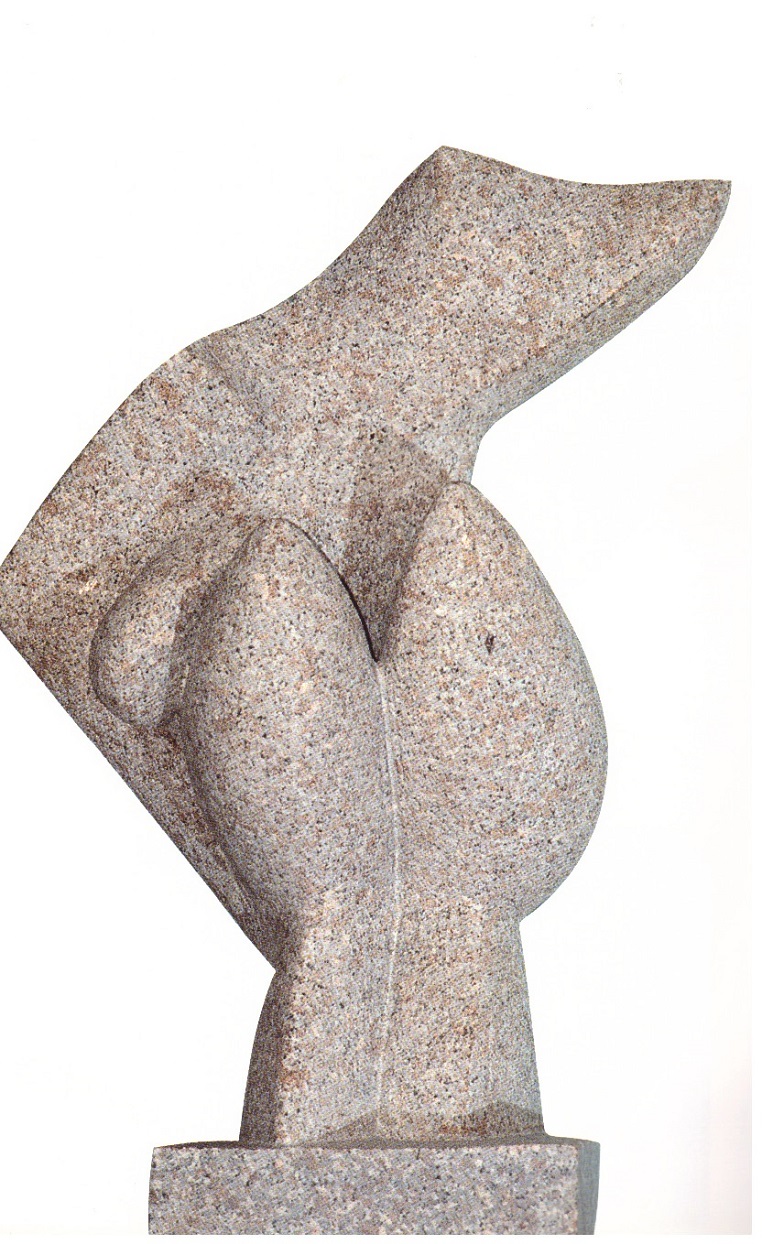

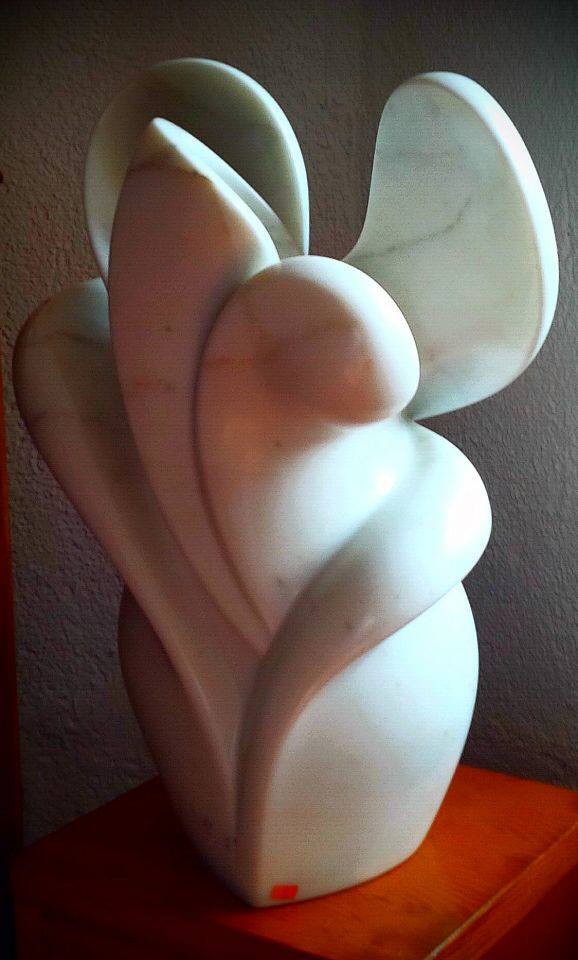

Decisiva fu per la sua carriera l’esperienza di studi d’arte e modellato a Firenze intrapresa nel 1988, ormai quindi piuttosto adulta (aveva 57 anni), dove frequentò l’Università dell’età libera a Firenze. Ma grazie all’innato talento Maria recuperò il tempo “perduto” e bruciò le tappe: presto apparvero le prime sculture nate dal disvelarsi dell’artista che era in lei grazie soprattutto alle sue capacità manuali e alla sua intensa spiritualità, capaci di attirare presto l’attenzione di critici, mercanti d’arte e collezionisti. La staticità del classico non faceva per lei. La sua inclinazione era per l’arte contemporanea. Influenzata da Alberto Giacometti, Hans Aarp, Henry Moore, Fernando Botero, precursori dell’arte moderna, il suo lavoro – estremamente prolifico, con una vasta serie di bronzi e sculture in marmo e granito – fu dominato da linee fluide e curve sinuose e femminili.

Diceva di non prediligere una sua scultura ad altre: «la mia soddisfazione è mentre lavoro, mentre mi esprimo, la scultura mi gratifica mentre lavoro. Dopo che è terminata mi sono già staccata da essa». La gratificavano certo i giudizi degli intenditori, dei critici, che poggiano lo sguardo sui volumi ecc. la perfezione delle linee dinamiche, la ricerca della luce, il volume che non ha interruzioni, ma ancora più gliene davano «le persone comuni», quando d’acchitto, vedendo le proprie realizzazioni, si lasciavano andare ad uno spontaneo e semplice «sono morbide», e sentivano «il bisogno di accarezzarle».

Viene spontaneo chiedersi cosa Maria Scanu avrebbe pensato dei giudizi della “gente comune” nell’era dei social, di Facebook eccetera. Il riferimento è al momento di grandissima popolarità ricevuto dalla sua scultura La Madonna dei naviganti di Santa Teresa Gallura, inaugurata nel 1999: per ventidue anni sta lì, bella e materna, discreta, sotto la famosa torre del paese, faccia al mare e ai naviganti, quando ecco che nel 2021 accade che un post elogiativo su facebook sulla pagina Sardegna Che Passione («Santa Teresa Gallura. L’artista che ha realizzato questa bellissima opera in granito è la bravissima Maria Scanu. Il titolo dell’opera è la Madonna dei Naviganti») fa diventare la statua un vero “caso” sui social, tanto da rimbalzare all’attenzione di diversi importanti giornali italiani e stranieri: il caso era che per molti commentatori la Madonna identificava/etichettava sostanzialmente una vulva femminile.

Seppure non sarebbe piaciuta alla Scanu la banalità e finanche la volgarità di molti commenti, c’è da scommettere che li avrebbe rispettati e non se la sarebbe presa. A scrutare i commenti, giudizi superficiali se ne leggono non solo dalla “gente comune” ma anche da persone “studiate”, finanche da alcuni che si propongono come “artisti”. D’altro canto non poche persone “semplici”, come lei le definiva, hanno espresso sincero apprezzamento con sensibilità , profondità d’intelletto e finanche competenza artistica. Insomma, Maria Scanu avrebbe ringraziato la Sua e ora Nostra Madonnina che – catalizzando su di sé le attenzioni del mondo – aveva dato il più ampio e impensato riflesso alla sua figura di donna e di artista, così ripagandola appieno.

Tra le altre importanti sculture pubbliche meritano poi di essere menzionate il poderoso Monumento in granito ai caduti in guerra di Santa Teresa Gallura e la grande fontana in bronzo a Sassari nella “Corte di Santa Maria”.

Le sue sculture cominciavano col disegno, un bozzetto veloce, due al massimo tre linee, poi un calco di gesso, con cui avviare la ricerca della luce e delle forme. La golfista le necessitò 3 anni di lavoro.

Credeva molto nel lavoro: ai giovani consigliava «di lavorare e lavorare. L’esperienza, la tecnica, la bravura nascono e si affinano solo lavorando, non parlando. E nel lavoro si capisce quanto ancora altro c’è da migliorare».

Libertà e indipendenza dell’artista per lei le doti essenziali: «lo scultore deve sentirsi libero di esprimersi come vuole»; poiché un gallerista, dopo aver visto certe sue madonne, le chiedeva solo madonne; alla fine dopo alcune che gliene fece, lei si stancò e lo lasciò.

Altre doti necessarie allo scultore: «la modestia innanzitutto, essere semplici e veri nel porsi». La sua personale esperienza era stata che i grandi «erano umili».

Le dette soddisfazione e orgoglio (lei disse «trovo simpatico») che venti sue opere in marmo fossero state scelte per fare da contorno alla presentazione di una importante macchina: «Sono venuti a casa, le hanno fotografate, imballate, asportate, portate in giro in Germania per un itinerario composto di venti città, e poi dopo 6 mesi riportate e rimesse ognuna al proprio posto senza un graffio. Quando si vuole dire: «proprio alla tedesca».

Dagli anni ’80 alla morte, Maria Scanu è vissuta e ha operato tra la sua casa di Firenze e – soprattutto –, la sua dimora di Punta Falcone a Santa Teresa Gallura, presso il RESORT PUNTA FALCONE, fondato dal marito Piero Scanu (già realizzatore del vicino complesso alberghiero della Marmorata e fondatore della frazione di Ruoni), gestito della figlia Cinzia Scanu, tra graniti, lentischi, mare, vista sulla Corsica.

Benestante di famiglia, non ebbe quindi la necessità di vendere le sue opere, molte delle quali oggi sono custodite presso il succitato Resort. Libera da esigenze economiche, il suo indefesso lavoro, la sua frenesia realizzativa corrispondevano solo ad una esigenza dello spirito. È morta il 27 maggio 2016.

CAREZZE DELLA FANTASIA

Quella sensazione tattile, piacevolissima, capace di rivelare finezze altrimenti non percettibili ma che pure esistono nella compiutezza della forma offerta dell’indagine visiva è frutto, sì, di alta preparazione tecnica ma soprattutto di una particolare sensibilità che Maria Scanu riversa nelle sue sculture.

La materia si abbandona alle carezze della fantasia e cede di sé, via via, quel poco di superfluo che ingannerebbe la forma, come accade a una pelle grassa sotto il massaggio suadente di un estetista geniale.

Tutto questo l’avverti passando lieve la mano sul marmo levigato in cui si inarca un dorso umano, anzi trasumanato per metamorfosi incompiuta e che pare giochi a rimpiattino con quella magia alla quale la pietra è sottoposta: per rito pagano, sacrificale, invocato a immolarvi di volta in volta il risultato faticosamente conseguito. Per un processo di rinnovamento che continua, da anni, implacabile nella sua sicurezza.

Così è accaduto che il progredire delle conoscenze, accumulando nel tempo esperienza su esperienza, ha finito col provocare un evento traumatico che ha sconvolto all’improvviso il cammino determinato e tuttavia cauto dell’artista sarda (ormai fiorentina). Si direbbe che una illuminazione repentina abbia fatto esplodere inaspettatamente quella barriera di “perbenismo figurale” che impediva all’artista di procedere oltre i limiti del buonsenso e di cogliere sensazioni nuove nel libero sfogo di fantastiche emozioni, tante volte sfiorate nei sogni proibiti che abbondano nel mondo superiore dell’Arte.

E Maria Scanu, per un fenomeno che è parso improvviso ma non lo era, ha conquistato quell’area: si è impadronita di quei sogni. Vien fatto di pensare che una certa influenza psicologica sull’operare della scultrice l’abbia esercitata quella sorta di paradiso carpito agli angeli che l’abitavano sul colle di Settignano: una casa di abitazione, un laboratorio per i marmi, un osservatorio nascosto nel verde che spia una Firenze pigramente distesa nella piana di fondo-valle, dove l’Arno si snoda con altrettanta indolenza. Un laboratorio di idee capaci di giocare anche con le forme sacrali di Brunelleschi o di Arnolfo in un inseguimento di ombre e di luci: per cui la materia si annulla per ritrovarsi in una sequenza interminabile di astrazioni magari irriverenti, profondamente allusive.

E tutte le cose visibili da quella postazione arcana assumono forme meravigliose e la luce le investe per tagli singolari e vi provoca giochi vagamente caleidoscopici o le inonda rendendole diafane come intagliate nell’alabastro.

È il ritmo di quelle visioni, a mio avviso, il motivato stimolatore della fantasia che ha rivoluzionato il cammino della Scanu.

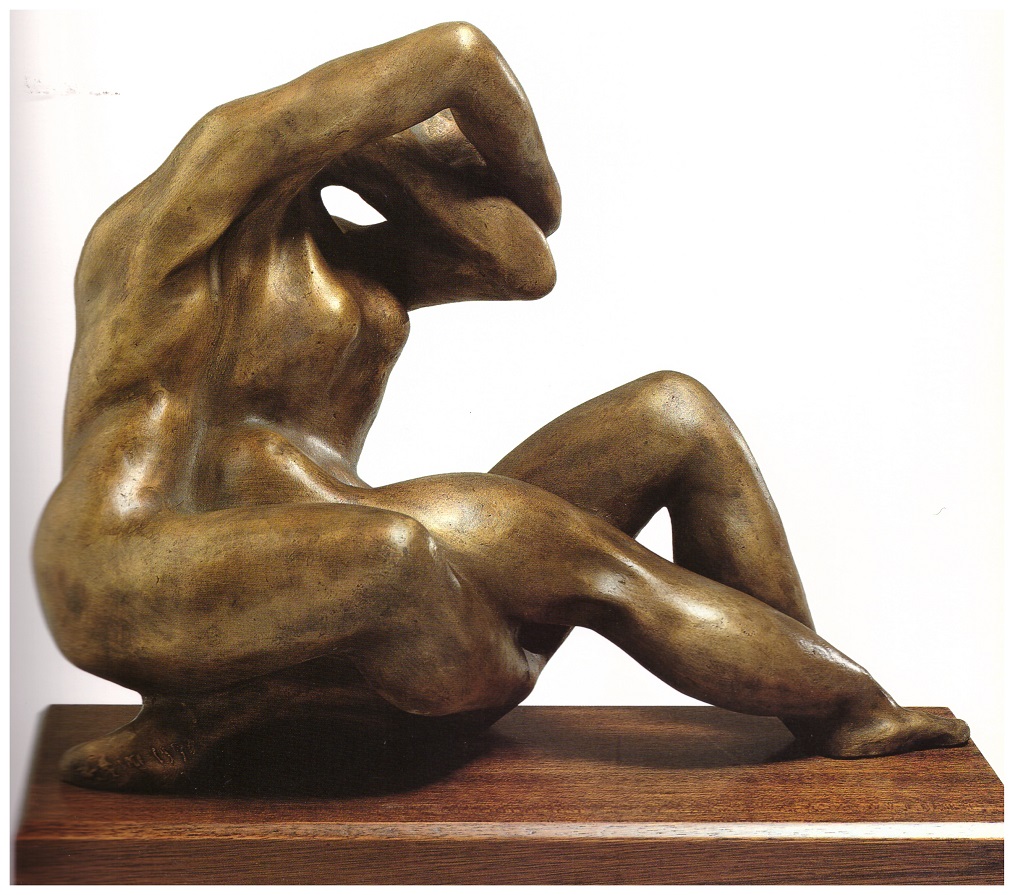

Riosservando i bronzi che hanno segnato nella parte dell’itinerario l’ossequiosa obbedienza al figurativo, penso che la scultrice abbia avvertito abbondantemente già all’epoca certe presenze ritenute allora magari soprannaturali: per la qual cosa il “sacro” ha potuto esigere una certa sudditanza ed ella ne ha modellato i suggerimenti con mano felicemente addestrata ma la mente ingombra ancora di schemi tradizionali che sapevano di scuola.

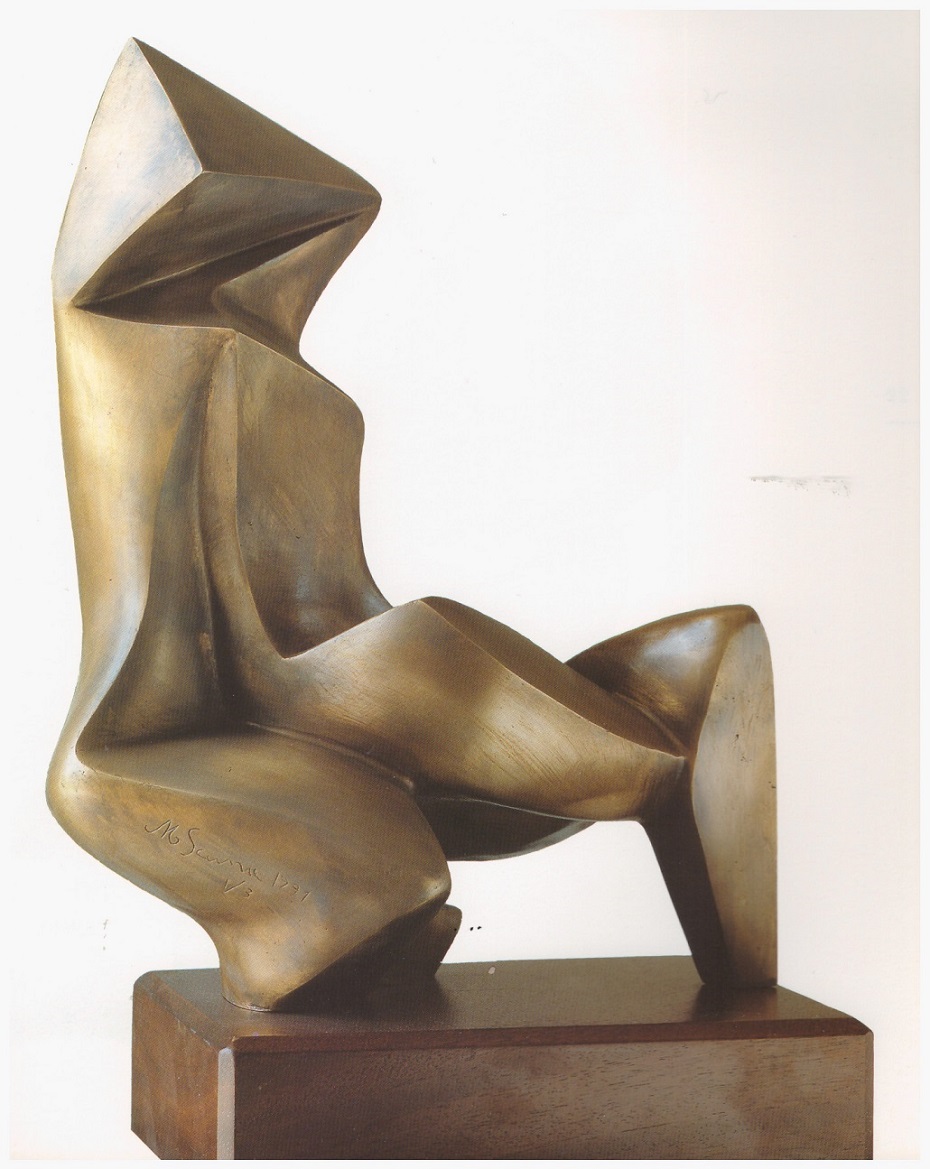

Poi il salto. Ed è stato anche un salto di linguaggio, essendo intervenute le emozioni diversamente caricate a determinarne la portata, l’ampiezza. Allora le maternità sono state assorbite da un filtro che sapeva di incantesimi, disciogliendo le immagini per ricomporle in forme nuove; dapprima geometrizzanti e poi molto più attente al rapporto dei pieni con i vuoti, come era consigliato negli ammaestramenti ante-svolta, ma con diversa concezione formale divenuta disposizione mentale di volumi positivi e negativi.

Non è nelle mie abitudini fare espliciti richiami ad ascendenze che nella citazione di mostri sacri dell’arte servono più a sottolineare la preparazione culturale del relatore che ad aiutare la penetrazione concessa dalla lettura corretta di quel modo di rappresentare l’arte. E tuttavia come non essere d’accordo con qualcuna delle citazioni avanzate da altri? come non pensare a Moore, ad esempio? come non richiamare al confronto di memoria qualche meravigliosa superficie, levigatissima, di Arp inseritasi nel gioco dei pieni e dei vuoti?

Si tratta comunque di modelli mentali assunti culturalmente a confronto della giustezza delle nuove scelte: custodi venerabili e sicuri di conquiste stupende compiute con sacrificio e divertimenti: guide e maestri consenzienti, autorevoli, alle invenzioni autonome che la creatività di Maria Scanu continua a porgere all’osservazione di tutti. Non per stupire ma per appagare di volta in volta la sete che tormenta la propria ricerca.

UNA SCULTRICE ALLA RIBALTA

Maria Scanu, in breve volgere di stagioni, è entrata nel vivo di una figurazione astratta.

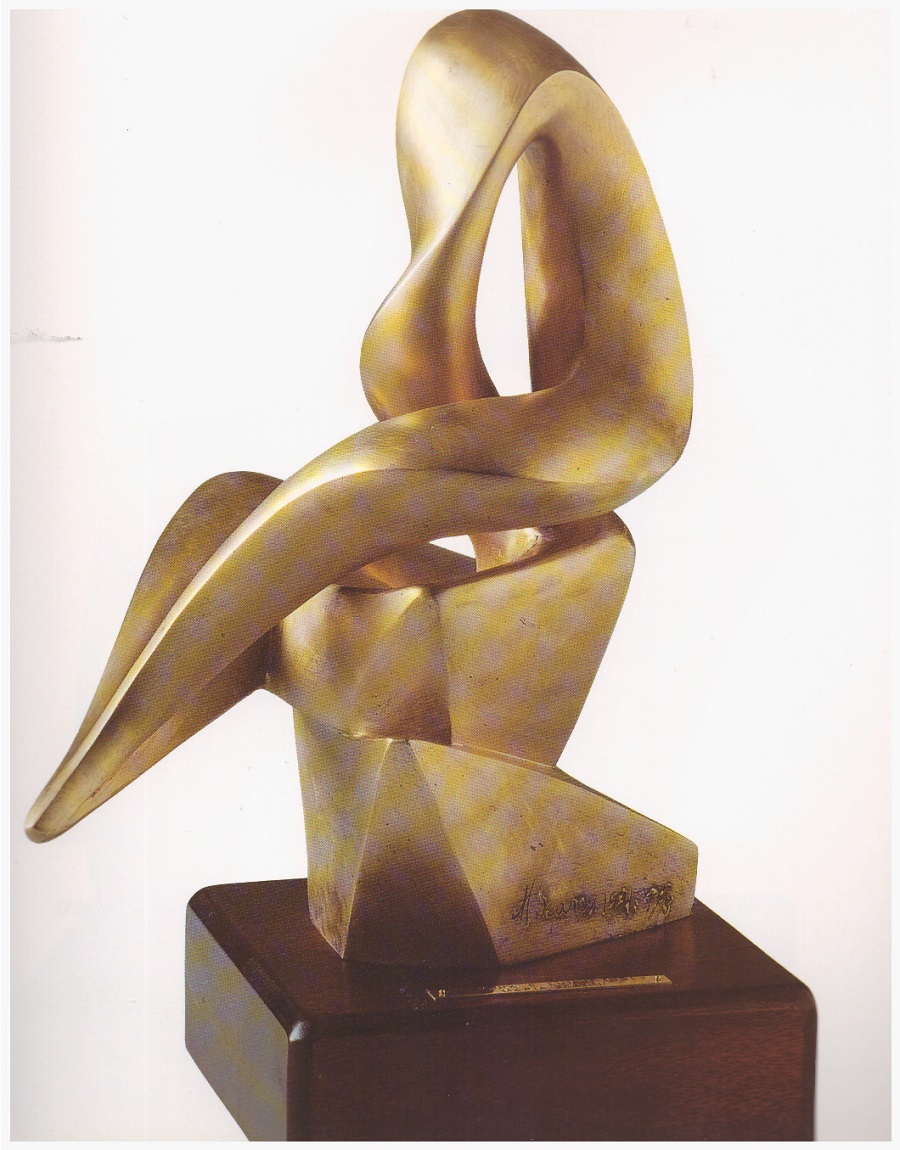

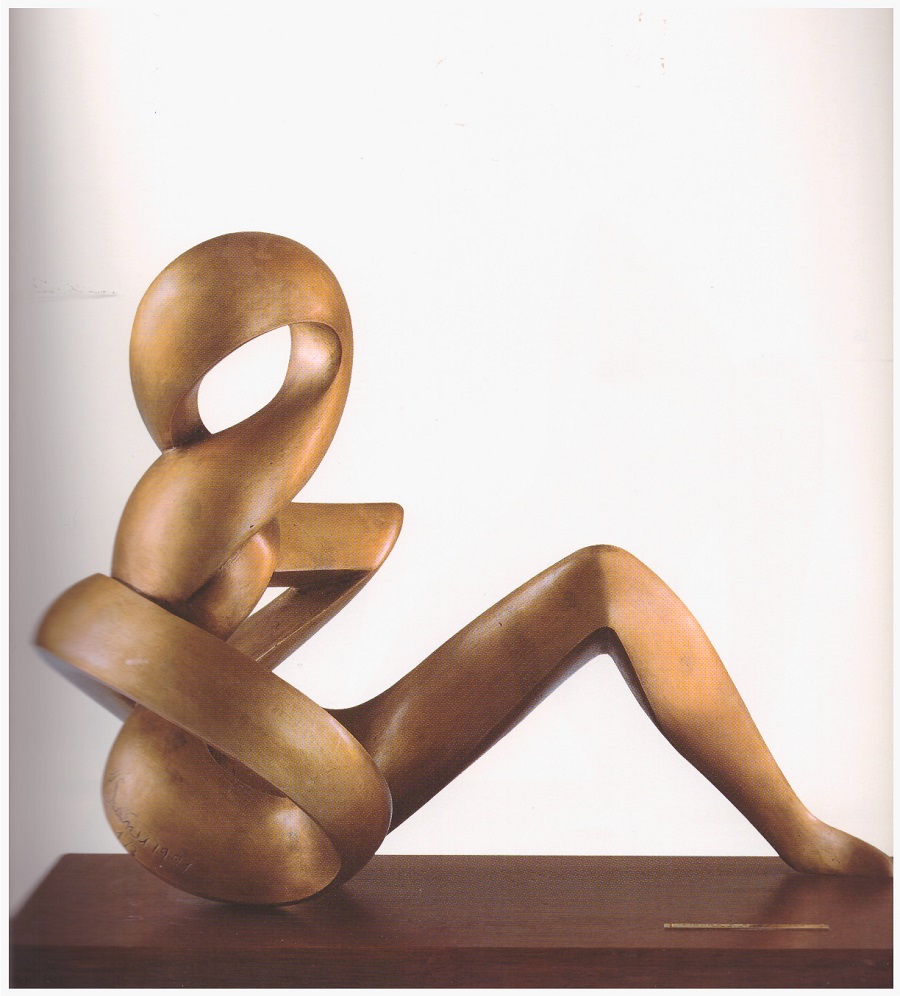

La caratteristica della scultura in bronzo di Maria Scanu consiste intanto nel fatto che, accentuandosi i modi astratti, non viene meno il riferimento umano, per quell’accovacciarsi e flettersi su se stessa della figura, per quell’avvilupparsi di una vita nella sua dinamica, senza perdere l’identità, anzi ritrovandola nella misura astratta. Si veda a questo proposito Intreccio, opera in bronzo del 1992.

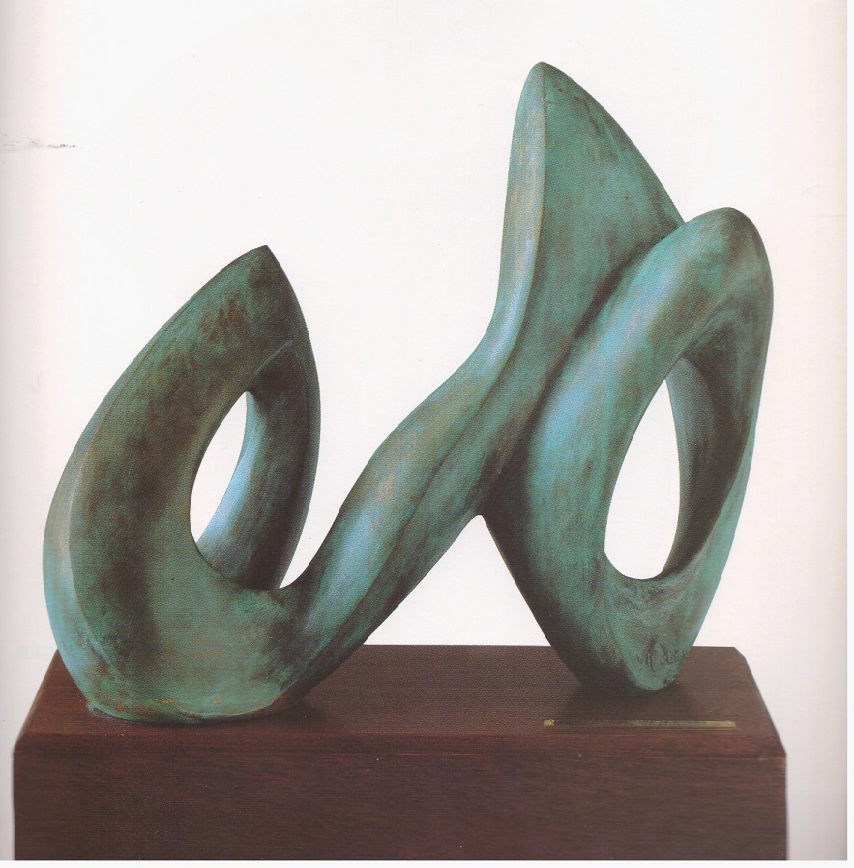

Indovinato fin anche nel titolo è un altro lavoro in bronzo della brillante scultrice sarda: Figura e Linea. Qui astrazione e naturalismo vengono a confronto, si scontrano per cercare un’armonia in un incastro di forme più tormentato a cui si affiancano situazioni di pathos, proprie della figura umana la quale, ricomposta in certe prospettive. luci e angolazioni, appare come la somma di tutto un “combattimento”, per usare una parola cara a Luigi Carluccio.

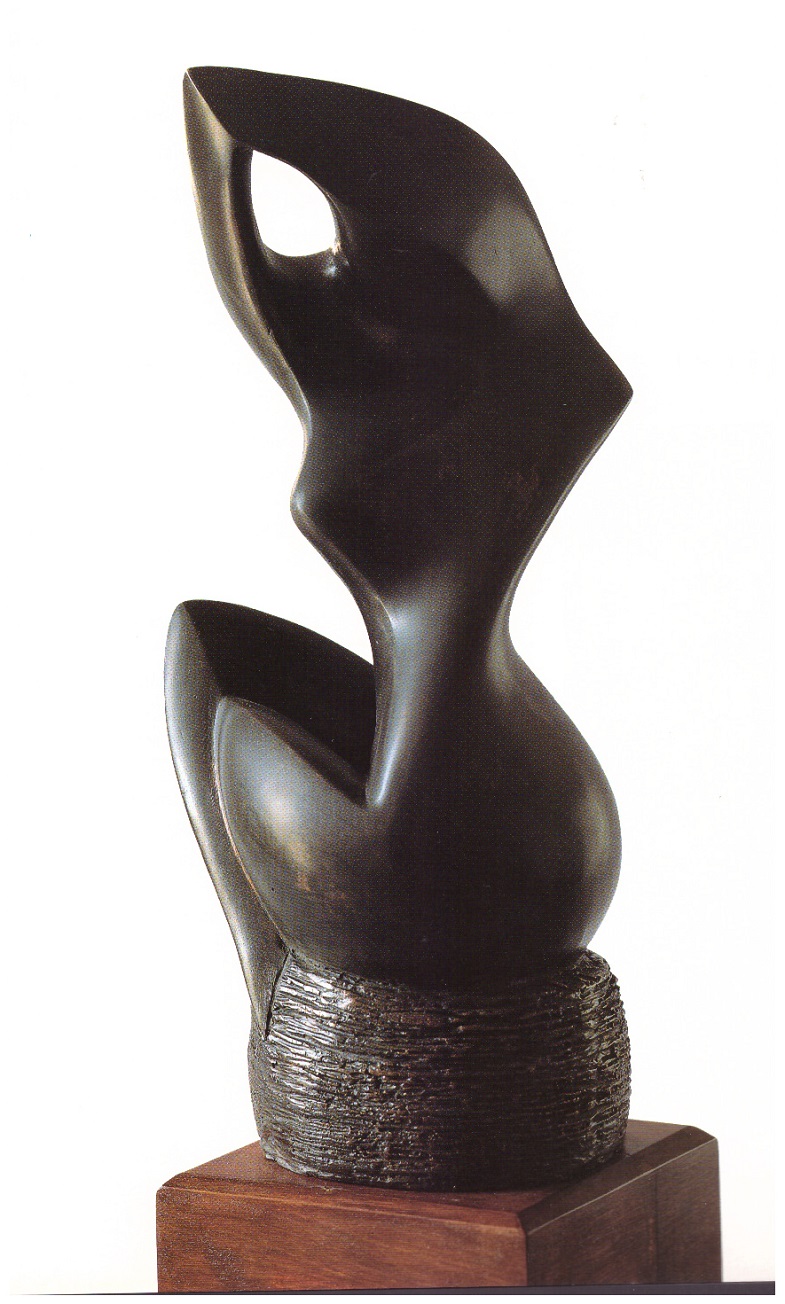

E che dire del ricco e mosso trofeo di vita dal titolo Seduzione? La materia scelta, marmo nero del Belgio è adoperata dall’artista con grande pertinenza qui sposandosi al segno acuto, al ritmo di una ossessione esistenziale, quasi che il dinamismo di un Boccioni si temperasse nelle polivalenze carnali di un Arp.

Sono sicuro che l’opera in gesso patinato, La Danza avrebbe avuto la sua migliore e pertinente collocazione se fosse stata tradotta in bronzo poiché il tralcio delle gambe nell’area sospensione del “passo”, quasi a sollevarsi con ritmo leggerissimo nell’onda musicale; “l’attimo fuggente” già bloccato dentro le sintesi cubiste, avrebbe avuto in una materia come il bronzo la sua valenza nel perenne. Ma il fatto stesso che questa danzatrice, cosi lieve e “mentale” tutta raccolta nel più fluido segno plastico ci faccia pensare ad una soluzione in metallo (materia più robusta eppure in apparenza flessibile), comporta un’anima di grande solidità e consistenza.

POESIA DELLA MATERIA

di Mario Morales

[Professore, Provveditore agli Studi di Belluno, critico d’arte, gli è stato dedicato a Belluno un Circolo artistico →]

Maria Scanu, dopo aver seguito regolari studi nell’istituto d’arte di Oristano, ha completato la sua preparazione a Firenze sotto la guida dello scultore Antonio Di Tommaso.

Il suo primo periodo è ancor legato alla figurazione soggettiva, nel secondo, l’oggetto si essenzializza fino a dissolversi in pura astrazione. L’interpretazione soggettiva della realtà con conseguente trasfigurazione poetica della materia si riscontra anche in quei «bronzi, nei quali l’immagine è sicuramente riconoscibile.

Rimane fermo che nelle opere che indulgono all’indagine cosiddetta figurativa, vi è un forte alito di spiritualità ed una tensione metamorfica di ovidiana memoria. Opera significativa quella dal titolo Prossima, nella quale vi è il miracolo della maternità incombente così da sentirla come compiuta, o quella dal titolo L’abbraccio, in cui la congiunzione fisica pare dissolversi e potenziarsi insieme in un’unità che si fonde e si confonde nell’atto di amore o infine nell’Eroina in cui avverti la drammaticità della dipendenza da un male sotterraneo ed inevitabile che pare voglia prevalere sulla positività dei valori umani.

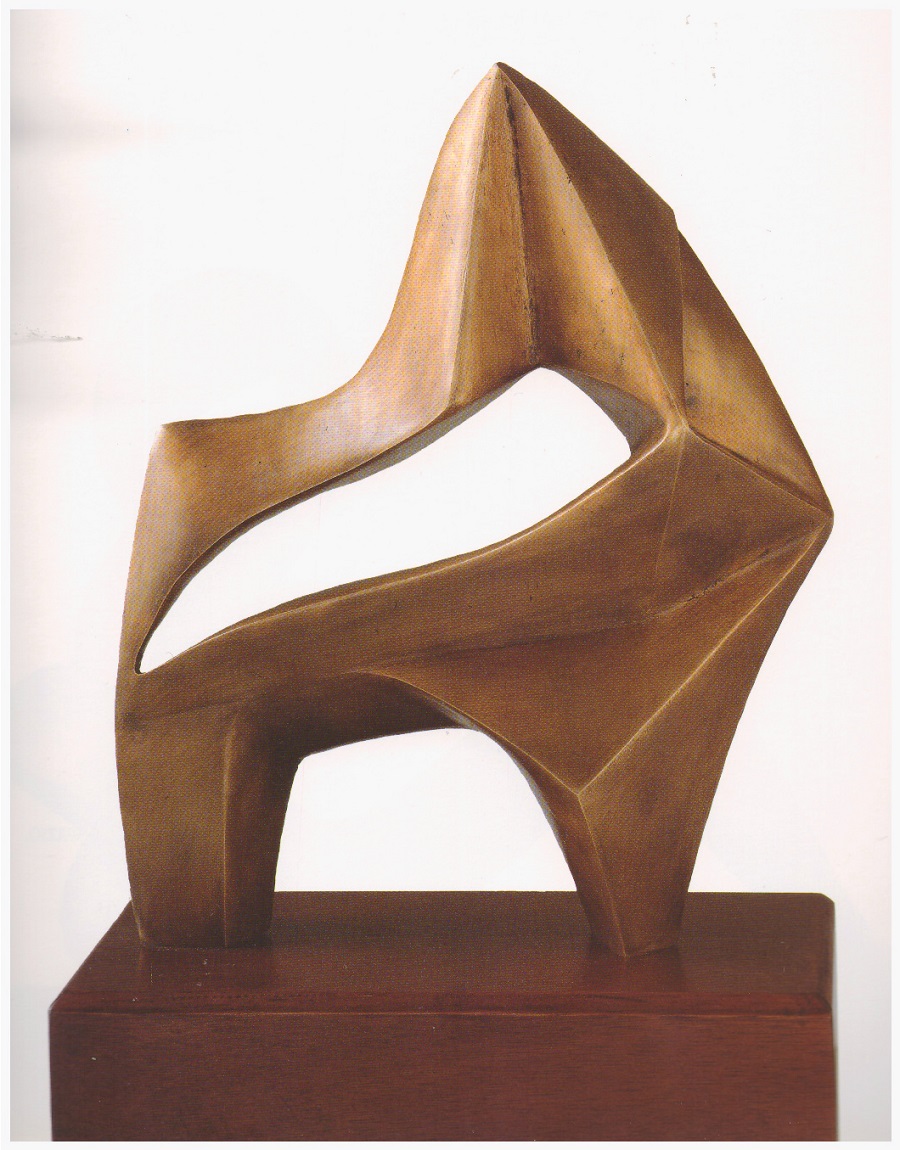

Proprio in quest’ultimo periodo, si verifica il definitivo distacco dall’oggettività. Il segno della transizione si ha con la scultura La golfista, nella quale la volontà modellatrice si rivela e si esalta nella predilezione delle linee e dei volumi.

Linee e volumi che diventano preminenti nelle opere successive, nelle quali si consuma il tentativo di complementarietà tra forma e spazio, nella ricerca di una pura essenzialità, affidata al rigore di figure geometriche che pur conservano il richiamo del reale come in Insieme, Persona e Donna che – pur in libere ed astratte interpretazioni portano ancora l’eco della realtà, anche se immateriata il più possibile.

Realtà che in un certo senso si essenzializza al massimo nella sintesi di due sculture più recenti Vibrazione ed Omaggio ad Arp, nelle quali si perviene ad un felice equilibrio dell’immaginazione formale.

Si è portati di certo a riflessioni e a considerazioni sul ricorrente dilemma: astratto o figurativo. Dilemma che potrebbe essere superato e addirittura non posto se si considerasse che le vere opere d’arte non possono né debbono restringersi nei limiti di conclusive definizioni.

Gli assolutismi sono sempre nocivi e da evitare perché conducono al fanatismo. Chi oserebbe affermare che nel sorriso della Gioconda leonardesca non vi sia il mistero dell’astrazione e che viceversa nello spazialismo di Lucio Fontana non sia ancora viva la realtà sia pure ferma dal taglio dell’artista?

La golfista, bronzo patinato – 1990

LINGUAGGIO PLASTICO E PROBLEMI ESTETICI

di Enrico Buda

[giornalista e critico d’arte, per decenni animatore della vita culturale e artistica a Venezia →]

Uno dei fattori che più di altri caratterizza la ricerca artistica in questo scorcio di fine millennio, e che per ragioni di cose è destinato ad imporsi nei primi decenni del prossimo secolo, è l’internazionalizzazione del linguaggio plastico, assieme all’armonizzazione di tutti quei problemi estetici destinati a convivere in sfere culturali in passato considerate distanti.

Oggi, questi vivono in una presa di coscienza che non permette ritardi nella coerente diffusione di una piattaforma artistica capace di dare significazione a proposte evolutive, riconfermando il superamento di quelle dizioni che ieri erano conseguenza di movimenti complessi, ma che oggi mostrano i peculiari contributi di una singolarità espressiva, per pervenire al loro acme fuori da circuiti preordinati.

Questi, al di là dello stesso riordinamento storico-temporale delle tendenze plastiche, riescono ad affermarsi per la forte originalità, personalità e autenticità delle emozioni. Introduzione necessaria se si intende passare dal generale al particolare, specie se si vuole tracciare un consuntivo dello stato artistico attuale, prendendo le mosse da quegli indirizzi di ricerca ai quali nessuno può sfuggire e che le decise personalità sanno modulare in maniera che ogni composizione si integri autonomamente nel quadro della moderna comunicazione culturale.

Nell’ambito delle nuove ricerche plastiche, perciò, indubbiamente occupa una precisa collocazione Maria Scanu, che alla prepotente vocazione artistica accomuna quella di scultore d’istinto. In tutte le sue realizzazioni è quindi istintuale e la sua materia (anche quando raggiunge i toni raffinati di una decisa origine culturale che non precipita nelle apparenti sofisticazioni formali) non rinuncia a quella carica di vitalità e di energia proveniente dalla sua accesa emotività, con la quale “sustanzia” le sue opere.

L’evoluzione artistica di Maria Scanu più che rapida è sorprendente. In un brevissimo arco di tempo, senza ombre di riporti o di apprendistati, si è venuta a collocare, superate le prime acerbità, in una posizione che, pur essendo fuori da ogni avanguardismo e nel contempo rispettosa di una intrinseca aspirazione alla classicità, gestisce lo spazio scultoreo nel suo “in” e nel suo “aut” per l’affermazione assoluta di forme libere, nelle quali lo stesso tormento esecutivo assume significazioni stilistiche capaci di emettere intrinseche doti di persuasione.

Desiderosa di recepire ogni accadimento artistico e di verificare i dati della sua natura e del suo retaggio culturale sul quale può sempre contare, dà vita ad un pellegrinaggio che va dagli studi grafici della scultura ai lavori in creta, gesso, granito, marmo, bronzo e sempre in ossequio termini di un linguaggio capace di soddisfare l’urgenza creativa ed emotiva che la pressa da vicino. Ed ecco gli esercizi, gli studi preparatori e le soddisfacenti realizzazioni.

Certo nelle sue opere si sente sempre il ritmo di una scandita classicità che per nulla limita quella già ben orientata visione di una scultura libera da ogni soggezione e della quale è ben visibile e separabile l’aereo concetto di una sensibilità, a volte anche esasperata, in grado di superare senz’altro il canone ripetitivo del soggetto.

Conseguentemente nei lavori di Maria Scanu momento predominante è l’impulso del movimento. Un movimento quasi umano nell’eccezione teologica del pensiero, accuratamente controllato, che tendo a snodarsi e a svolgersi quasi secondo precisi ritmi musicali, di una sinfonia avvolgente e suadente che si avvale di ampi giri o di modulazioni sinuose come curve di un giovane corpo femminile, che non conosce se non occasionali laceramenti acuti, ma pur essi inseriti nell’armonia ritmica di una ben tondeggiante vocalità.

Suoni e segni interrompono lo spazio e, ricadendo sulle forme, evidenziano anche precise e rigide angolazioni.

Il senso dell’armonia è vivo e presente in lei.

I suoi volumi aspirano al vivo naturale, velandolo di quel mito che è proprio della comprensione ideologica. Ma, di pari passo ad esso, emergono dalle composizioni della Scanu una spontaneità e manualità in cui leggere suggestioni arcane che convivono nell’ambito delle cose comuni, mentre consapevolmente sfuggono ad ogni tipo di influenza didattica o di relazione estetica.

Non esiste, in lei, il richiamo o il desiderio di una elencazione formale che potrebbe sottilmente inserirsi con i suoi manierismi in una cercata grazia compositiva. Le sue sculture nascono piuttosto dall’emozione di una forma o, meglio, di un’idea di forma, da un desiderio quasi appetibile di testimoniare fisicamente le sensazioni ricevute dalla natura, però nella loro più assoluta e completa a-fisicità.

Dall’insieme dei suoi studi plastici si può evidenziare l’unicità di proposte che non debbono e non possono trarre in inganno, proprio perché sono principalmente, e come tali si possono definire, sculture delle allegorie. Volumetrie liscie, piene, compatte sembrano innalzarsi verso l’alto, quasi soddisfatte della loro stessa energia istintuale e si porgono alla base dei diversi connotati di un linguaggio puro e spontaneo.

Nelle realizzazioni dalle ampie forme curvilinee con i loro vuoti sacrificali è anticipato un nuovo dialogo avviato fra materia e aspirazione ad uno spirito sempre fresco e vibrante.

Si potrebbe semplicemente dire che, senza mai rinunciare alla gioia di una esistenza sottolineata da processi mentali per un continuo rinnovamento delle proposte, non si sottopone all’imbarazzo di mettere a repentaglio i motivi tipici del suo discorso artistico, dimostrando cosi di riuscire a mutare il tono e l’intensità, il ritmo compositivo e le tematiche strutturali delle sue creazioni.

Adottando il suo metro compositivo si può affermare che la sua creatività in divenire, così come l’esempio di ieri tende a dimostrare, conferma che le sue vicende d’arte nascono solo dalle emozioni, in seguito ad un coerente costrutto fra il dettato formale e le convenzioni delle comunicazioni comuni, nel rispetto visuale dell’immagine.

In qualsiasi momento, quale che sia la sua idea, ci troviamo di fronte a un lucido discorso che apparentemente non ha bisogno di interpreti per essere capito nella sua interezza. I bronzi, così come i marmi o i gessi, suggeriscono soluzioni a volte iconiche, mentre il ritmo, a sua volta, scivola verso soluzioni a-formali sotto l’egida di una disciplina di ascendenza, invece, certamente formale. Saranno poi i vuoti, specie in realizzazioni come Donna n. 2 del 1991, a dare origine a un dialogo di quasi incessante continuo, nel quale la materia sembra annullarsi per dare tutto lo spazio possibile a quel processo mentale che fa della scultura il mezzo primario per penetrare l’animo.

MARIA SCANU scultrice dal mare

tratto da

ARTE IN – volume 17, Numeri 89-91, Calcagni, 2004

Talvolta leggo narrativa, soprattutto biografie di artisti: è importante capire come nel corso del tempo anche altri artisti, a noi simili, si sono confrontati con la perenne e sempre nuova sfida dell’espressione“. Dunque, a volte capita anche a Maria Scanu – scultrice dall’intensa volontà e dalla grande operosità – di deporre lo scalpello. E in quei casi, quando cessa di modellare le forme vagheggiate dal suo ingegno e dalla sua sensibilità, quando per un poco si separa dalla sua materia – che è molto spesso il granito di Gallura (terra non natale ma divenuta intima per elezione) –, in quei casi volentieri affida la mente alle pagine dei libri.

Forse deriva dalle letture la particolarità del suo eloquio, con parole maturate, pacate, pesate. Non è casuale allora, che Maria Scanu dica «espressione» e non «rappresentazione», sottolineando che per l’artista il problema sta non nella copia ma nell’interpretazione. Il fruitore ideale del suo lavoro – quasi il “lettore esemplare” del testo visivo e plastico che lei ha scritto e che continua a scrivere nelle sue sculture – le appare pertanto, e coerentemente, non quello che si domanda “Che cosa vuole dire questa opera?”, ma colui o colei che coglie ed afferma, con lo sguardo e con i sensi, l’emozione dell’opera.

Si è esordito così, affidandosi anche alla viva voce dell’artista, perché nelle frasi di Maria Scanu si coglie non solo la fiduciosa disponibilità all’incontro con lo sguardo di chi osserva ma anche e soprattutto una importante dichiarazione di poetica. Tanto più necessaria, quest’ultima, per cogliere l’operato di un’artista la cui biografia può presentarsi densa di tranelli, facili da equivocare e da ridurre a cliché. Laddove il senso profondo è tutt’altro.

Sin troppo facile può apparire la prima antinomia: da un lato la nativa Sardegna, dall’altro il Continente, come se la prima fosse tutta solidale e univoca nel segno della “natura” e invece il secondo rappresentasse la “cultura”.

Ma la Oristano dell’infanzia e della giovinezza non era solo un fertile mondo encantado di orti e di stagni pescosi; era anche l’appassionata frequentazione dell’Istituto d’arte; era anche la fortissima presenza (non genericamente “sarda”, ma assai specificamente locale) di memorie, di storie, di culture importanti e stratificate. Emergenze urbane, di ascendenza medievale e romanica; resti nuragici, punici e romani sparsi nel territorio, antichissimi eppure sempre riplasmati, quotidianamente rinnovellati dalla luce profonda di un Mediterraneo volto a Occidente.

Quanto alla Gallura dove oggi Maria Scanu soprattutto vive e opera, è ben diversa dal Campidano della sua infanzia e adolescenza; se li predominava il regno vegetale, qui invece trionfa il minerale, microcosmo di roccia e di granito che richiede esperienza e genera confidenza. Ma ancora sarebbe sbagliato trasferire meccanicamente il dato fisico in pretesto o in ragione di “ispirazione”. Occhio, il granito conta in quanto appare lo “strumento eletto” della volontà dell’artista, che sa conferirgli morbidezza, malleabilità, luminosità, pregi tutti radicati nella sua espressione.

E il Continente? Per lei, è stato soprattutto Firenze. Confronto e scambio con artisti e critici locali, meritoriamente fedeli alla persistente tradizione umanistica e al suo “garbo”. Un’esperienza cara alla scultrice, per l’affinamento tecnico che ha comportato e anche (non sembri un paradosso) per la contrapposizione poetica che ha generato. Sì, perché in quella originaria e largamente presunta “natura” isolana era già, in potenza, una “cultura” compiuta; e quest’ultima aspettava solo di enunciarsi, contrastivamente e dialetticamente (non polemicamente), per sapere di sé, per venire alla luce della sua propria responsabilità artistica.

Posta dinanzi al “pieno” della tradizione accademica fiorentina, Maria Scanu sviluppò e le contrappose un diverso senso plastico: il suo, che maturava e che la aspettava da tempo. Figure fluenti, morbide, carezzevoli, echi di “eterno femminino” ancora una volta non autobiografico ma scelto, cercato, elettivo. Figure che spesso presentano solchi o “vuoti” espressamente concepiti per essere attraversati dalla luce e assumere diversa consistenza e che tutto sono tranne che sottrazione di spazio o di forma. Semmai sono matrici offerte allo sguardo, perché dall’incontro nasca nuova realtà di espressione e di emozione.

Delle sue realizzazioni, la scultrice fa notare del resto che gli stessi titoli, lungi dall’indicare riferimenti assoluti, valgono in quanto suggerimenti o inviti al fruitore / osservatore. Del pari, i nomi di Moore (cui Maria Scanu ha consacrato un sentito Omaggio scultoreo) e forse ancor più quello di un altro grande tirrenico, il viareggino Viani, valgono a indicare consonanze più che parentele o gerarchie.

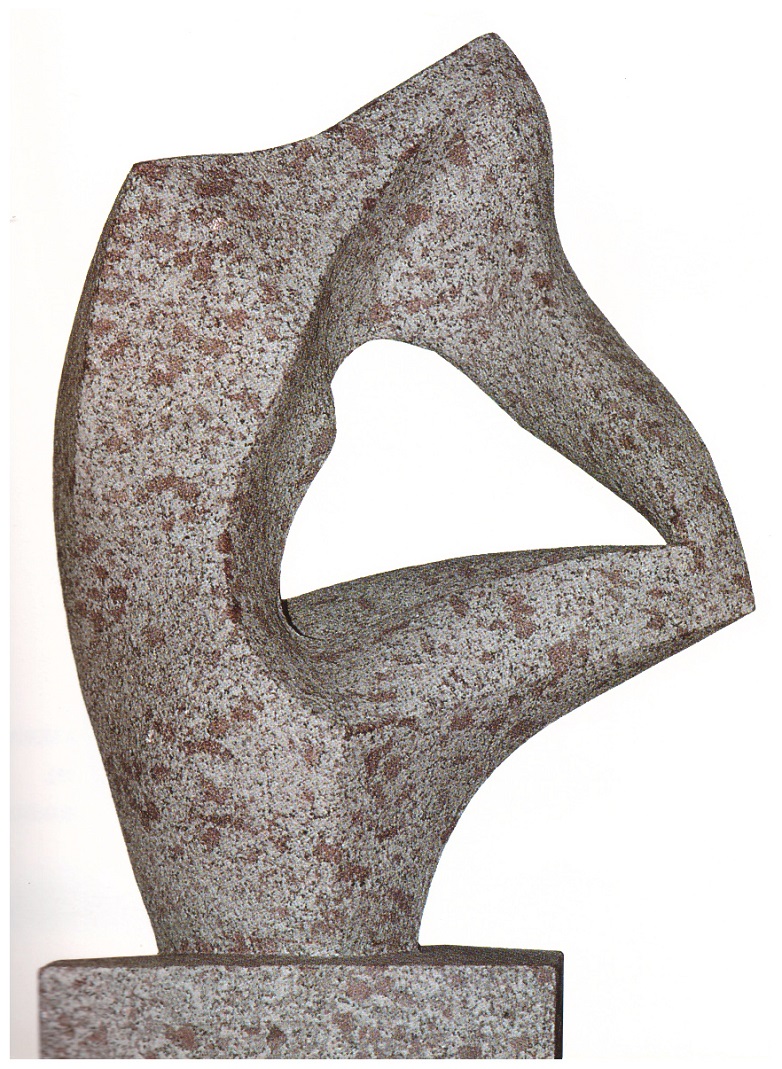

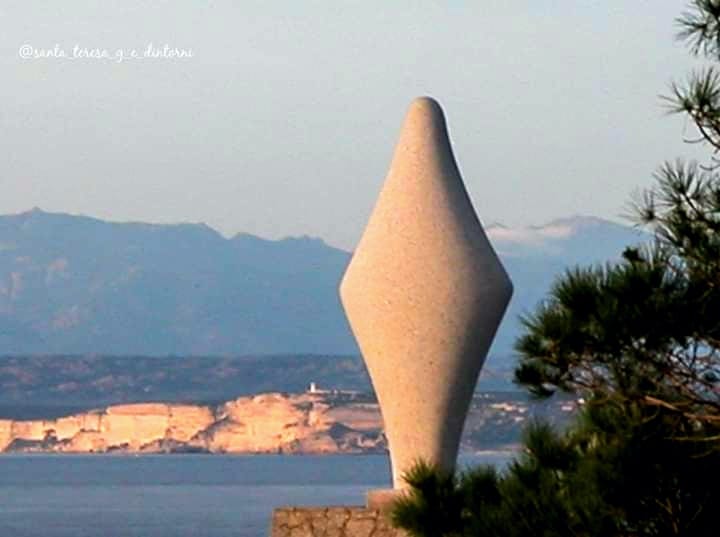

Come Maria Scanu supera poeticamente la tirannia del soggetto e il suo riscontro mimetico, così si pone anche al di là di qualsivoglia acquiescenza ai miti avanguardistici della decontestualizzazione dell’opera, o addirittura dell’opera “aperta”. Ella agisce semmai nel segno umanistico della condivisione dell’esperienza. Perciò, quando rinuncia a definire i lineamenti del volto (o a drappeggiare virtuosisticamente il manto) della monumentale e celebrata Madonna del mare nella sua Santa Teresa Gallura, lo fa perché ricerca unione e condivisione attraverso l’archetipo che sta al di là delle apparenze. L’evocazione benigna e protettiva della presenza altissima, ottenuta attraverso la conformazione simbolica del granito nella mandorla di luce, è proposta insieme arcaizzante e raffinata, quasi iconico-bizantina nel suo intento.

Il tranello dei cliché biografici potrebbe non avere esaurito il suo repertorio di lusinghe; molto si potrebbe dire ad esempio sul rapporto tra la vocazione artistica matura di Maria Scanu – il suo produttivo otium – e gli anni da lei dedicati a esperienze di lavoro extra-artistico, il suo negotium. Ma si troverà sempre nella sua produzione la risposta e lo scatto che supera i cliché e parla della sua ragione di fondo, con il linguaggio espressivo che le appartiene.

Se è vero che “la forza plastica ha le radici nella giustizia” (sono parole di Hugo von Hofmannsthal), allora cogliamo finalmente in un vivo senso etico, da non confondersi con un algido moralismo incorporeo e asensoriale, la radice e insieme l’approdo del felice e fervido operare di Maria Scanu.

ALTRE SCULTURE IN BRONZO

SCULTURE IN GRANITO

SCULTURE IN MARMO

LA MADONNA DEI NAVIGANTI

di Santa Teresa Gallura

La Madonna dei naviganti a Santa Teresa Gallura è l’opera d’arte più nota di Maria Scanu. La scultura viene inaugurata nel 1999 e per ventidue anni sta lì, bella e materna, discreta, sotto la famosa torre del paese, faccia al mare e ai naviganti, quando ecco che nel 2021 un post elogiativo («Santa Teresa Gallura. L’artista che ha realizzato questa bellissima opera in granito è la bravissima Maria Scanu. Il titolo dell’opera è la Madonna dei Naviganti») – accompagnato da una bella foto sulla popolare pagina facebook Sardegna Che Passione – fa diventare la statua un caso sui social tanto da rimbalzare all’attenzione di diversi importanti giornali e siti web italiani e finanche internazionali: per molti commentatori (ad oggi 11688 contatti-emoticon, 4206 commenti con altre migliaia di contatti-emoticon, 15406 condivisioni) la Madonna identificava/rappresentava sostanzialmente una vulva femminile, diventando per una parte dei commentatori una scultura scandalosa e addirittura offensiva. (Il numero dei contatti alla pagina è nel tempo diminuito: probabilmente ci sono stati dei ripensamenti).

Ci sembra interessante menzionare e riportare soprattutto l’articolo pubblicato sul sito americano Fem Catholic («We believe the greatest untapped resource in the world, and in the Church, is women – Crediamo che la più grande risorsa non sfruttata al mondo, e nella Chiesa, siano le donne»). Intitolato Celebrating Mary’s Birthing Body This Christmas – Celebrare il Corpo Partoriente di Maria Questo Natale, oltre a esprimere appieno il riflesso della eco ricevuta a livello internazionale dalla scultura di Maria Scanu, esso ci appare un ottimo articolo di spessore culturale: – pensato, riflessivo, colto – assolutamente da leggere e meditare.

ALCUNI COMMENTIDA FACEBOOK

Dalla pagina Sardegna Che Passione

Olga Vincenti – A me piace e le do una mia interpretazione. Oggi stanno aumentando i femminicidi e gli stupri e, questa statua rappresenta ciò che è giusto non profanare. La statua rappresenta La Madonna e quindi la purezza, ma rappresenta anche l’organo femminile e quindi l’essere femminile, la madre, la donna da amare e va trattata con lo stesso amore e lo stesso rispetto che si nutre verso colei che mise al mondo Gesù.

Sebastiano Meloni – Un’immagine vulvare, dissacrante nel panorama dell’icona mariana, ma pur sempre rappresentazione semplice della maternità di Maria.

Sara Palma – … si chiama Modernismo, movimento che li accomuna tutti. Ora l’opera in esame può darti fastidio per un tuo intimo pudore, ma resta interessante e coraggiosa. Emblema simbolico potentissimo.

Iride Serra – … si è rifatta all’immagine della Dea Madre … io la trovo assolutamente bellissima … e da Teresina … mi sento un po’ offesa da certi commenti.

DA JanaSophia – La Madonna dei Naviganti, simbolo del Sacro Femminino. Santa Teresa Gallura, in provincia di Sassari, Sardegna.

L’artista che ha realizzato questa bellissima opera in granito è la bravissima Maria Scanu, realizzata nel 1999, eppure, un anno fa, ha scatenato molte polemiche, fino al punto di essere stata definita “blasfema”, per l’evidente richiamo alla vulva femminile.

Il titolo dell’opera è la Madonna dei Naviganti.

Trovo quest’opera estremamente bella e simbolica, rappresentativa della più profonda spiritualità e Antica Civiltà Sarda, il cui imprinting è rimasto fino ai giorni nostri.

La forma stilizzata di questa statua riprende quella che è la simbologia della creazione per eccellenza, la vulva femminile, il Sacro Rombo, formato da due triangoli uniti per la base, che rappresentano le due polarità, maschile e femminile, creature della figura Madre per eccellenza, la Vesica Piscis, e, a loro volta, Creatrici della stessa vita, rappresentata dall’elaborazione, più complessa, della stessa Vesica, il Fiore della Vita.

L’aspetto straordinario di questa bellissima statua, che non poteva non essere che la Madonna dei Naviganti, per il suo chiaro riferimento all’acqua, come simbologia del Femminino, è che, in questo gesto mistico e antico, del portarsi il velo sulla testa, vi è un’antica tradizione dell’abito tradizionale femminile sardo.

BIZARR – VAGINASZOBOR SOKKOLTA A TURISTÁKAT A MAGYAROK EGYIK KEDVENC ÜDÜLŐHELYÉN

Nehéz másra asszociálni. ⇒

BIZZARRO – UNA STATUA A FORMA DI VAGINA HA SCIOCCATO I TURISTI IN UNA DELLE LOCALITÀ DI VACANZA PREFERITE DAGLI UNGHERESI

Difficile pensare ad altro.

Una creazione piuttosto bizzarra si sta diffondendo come un incendio sul web. Si tratta di un’opera situata su una delle isole più belle d’Italia, la Sardegna. La statua, eretta a Santa Teresa di Gallura, è stata realizzata dall’artista sarda Maria Scanu nel 1999 e successivamente donata ai pescatori locali. L’opera d’arte si intitola La Madonna dei Naviganti e, nel corso degli anni, ha acquisito un grande significato religioso. Tuttavia, sui social media se ne parla per ragioni completamente diverse: principalmente perché (in un modo o nell’altro) somiglia a una vagina.

Celebrare il Corpo Partoriente di Maria in Questo Natale

di KELLY SANKOWSKI

22 dicembre 2021

Durante l’estate, questa statua della Vergine Maria realizzata da Maria Scanu è diventata virale su Reddit, mentre gli utenti discutevano se fosse intenzionale o meno il fatto che la statua somigliasse a una vulva. Sebbene non conosciamo le intenzioni dell’artista, esiste una ricca tradizione cristiana che supporta l’idea che la statua possa essere stata progettata intenzionalmente in quel modo.

Guardando i commenti, si notano opinioni diverse: ci sono battute, alcune persone a disagio nel discutere delle parti del corpo femminile (incluso il primo commento che usa l’espressione “lady bits”), altri che apprezzano il fatto che il design assomigli a una Maria incinta e a una vulva, e altri ancora che sentono la necessità di educare gli utenti su cosa sia esattamente una vulva. L’assunto di fondo sembra essere che le parti del corpo femminile siano disgustose o tabù, e che nessuno legato a una Chiesa che enfatizza la purezza potrebbe mai aver avuto l’intenzione di celebrarle.

Discutere del corpo femminile nella Chiesa primitiva

Lo scambio su Reddit mi ha ricordato documenti letti nei primi giorni della Chiesa, quando i teologi dibattevano sull’umanità di Cristo. Già allora, alcuni teologi volevano rappresentare il corpo femminile come troppo sporco e disgustoso per essere il mezzo attraverso cui Dio potesse venire al mondo. In uno scambio, un teologo di nome Marcione affermava che il processo della nascita fosse inadatto a Dio, e Tertulliano di Cartagine (anch’egli teologo) lo difese. Tertulliano descrive le critiche di Marcione sul processo della nascita:

“…la sporcizia dei semi generativi all’interno dell’utero, dei fluidi corporei e del sangue; il disgustoso ammasso di carne cagliata che deve nutrirsi per nove mesi di questo stesso sudiciume. Descrivi l’utero – che si espande ogni giorno, pesante, travagliato, inquieto persino nel sonno, combattuto tra gli impulsi di un fastidioso disgusto e quelli di una fame eccessiva…” (Sulla carne di Cristo)

Tertulliano, tuttavia, affermava che il corpo umano è inseparabile dal resto della persona, che Dio ha redento tutto di noi, e che “non avrebbe redento ciò che non amava”. Alla fine, la Chiesa si schierò con Tertulliano e dichiarò Marcione eretico.

Questa divergenza di pensiero sul corpo femminile sembra esistere ancora oggi in forme diverse, ma ci sono numerosi esempi nella storia cristiana di opere d’arte di ispirazione “yonica” che celebrano il corpo femminile. I primi cristiani costruirono fonti battesimali a forma di vulva, come questa, per celebrare la nuova nascita in Gesù, e artisti medievali dipinsero la ferita al costato di Gesù in modo yonico, poiché anch’essa produceva nuova vita rilasciando sangue e acqua.

Se, infatti, Maria Scanu avesse voluto che la sua statua somigliasse a una vulva, la sua scelta dovrebbe essere celebrata, non ridicolizzata. La vulva è l’organo forte e flessibile che porta la vita nel mondo. E nel caso di Maria, è il mezzo attraverso il quale Gesù è stato portato sulla terra. Se questa idea sconvolge, è un bene, perché ci aiuta a ricordare quanto sia davvero straordinario il fatto che Dio abbia assunto carne umana ed è nato da una giovane donna di Nazareth.

Ricordare il punto di vista di Maria nella storia del Natale

Questo Natale, a soli cinque mesi dalla nascita del mio primo figlio, sto cercando di concentrarmi di più sull’esperienza di Maria la notte in cui nacque Gesù. La storia della natività passa rapidamente dal racconto di Maria incinta su un asino al bambino Gesù nella mangiatoia, ma qualsiasi donna che abbia partorito vi dirà che non è così che avviene. Ogni anno celebriamo l’ingresso di Gesù nel mondo, assumendo carne umana fragile e disordinata, interamente dipendente dal sangue, dal sudore e dalle lacrime del corpo laborioso di sua madre.

Quando Cristo giaceva nella mangiatoia, Maria stava ancora sanguinando e soffrendo, senza il conforto di un letto d’ospedale o antidolorifici. Probabilmente stava ancora recuperando emotivamente da un processo che all’epoca aveva un tasso di sopravvivenza molto più basso rispetto ad oggi, e lo stress normale di assumersi la responsabilità di una nuova vita doveva sembrare ancora più grande quando quel bambino era un miracolo inspiegabile. La immagino esausta, ma incapace di dormire, interrotta ogni poche ore per nutrire il bambino Gesù, con i suoi capezzoli doloranti per quella nuova esperienza.

Fu grazie alla forza e alla resilienza di Maria che Gesù fu portato nel mondo, nutrito una volta arrivato e amato mentre cresceva. Quando guarderò il mio presepe questo Natale, i miei occhi si soffermeranno un po’ più a lungo sulla sua figura, chiedendomi perché non sembri un po’ più rotonda e stanca. Ma soprattutto, sarò grata che, grazie al suo corpo partoriente, Dio è venuto a incarnarsi tra noi.

IL MONUMENTO AI CADUTI IN GUERRA

di Santa Teresa Gallura

Il Monumento in granito ai Caduti in Guerra di Santa Teresa Gallura, intitolato altrimenti “Monumento alla Pace”, che andava in parte a sostituire uno precedente e antico, fu inaugurato solennemente sabato 5 novembre 1994. Da un blocco di granito di 38 tonnellate, proveniente dalle cave di granito di Luogosanto, Maria Scanu ricavò una scultura di 3,6 m d’altezza per 18 tonnellate di peso. Alla base del monumento si snoda una fiamma, allegoria dell’immolazione e del martirio.

Così ha scritto il critico Luciano Caprile nel comunicato stampa del Comune in occasione dell’inaugurazione del Monumento: «A condurre il discorso sul terreno del sacrificio per non abbandonare quel germe di figurazione tradizionale ben radicato nella Scanu, appaiono alcuni personaggi appena abbozzati e protetti dalle lingue di fuoco, un riparo alle sofferenze, un giaciglio capace di allontanare la morte traducendola nel sonno dei giusti. Il significato del martirio è rimarcato anche dal diverso aspetto della base, picchiettata in corrispondenza dei protagonisti, quasi un travaso di sofferenza che va a intaccare la terra. E’ una variante da percepire forse più col tatto che con lo sguardo, un segnale che ci permette di attingere più profondamente alla sensibilità dell’artista». Sui Caduti in guerra di Santa Teresa si veda più compiutamente QUI ⇒ la bella ricerca dell’Archivio storico comunale di Santa Teresa Gallura.

E per il fondatore e curatore di questo Sito Gallura Tour di cultura e valorizzazione turistica – Guido Rombi – che ha dedicato tanti anni di studi e faticose ricerche al Database dei Caduti sardi della Prima guerra mondiale, è un ulteriore motivo di vero piacere (un po’ anche una singolare coincidenza) dedicare all’Artista Maria Scanu, scultrice di questo bellissimo monumento che onora il comune di Santa Teresa Gallura e la Sardegna tutta, questo Tributo.

Collegamenti / link al progetto di Guido Rombi – Unione Sarda, sui Caduti Sardi nella Prima guerra mondiale

https://sites.google.com/site/guidorombi/albo-d-oro-e-database-caduti-sardi-grande-guerra

https://eroiecadutisardi.unionesarda.it/Search

LA FONTANA IN BRONZO

a SASSARI