SANTA TERESA GALLURA – LUNGONI negli anni Cinquanta

di Manlio Brigaglia

in «Almanacco Gallurese» 2008-2009

Editore Giovanni Gelsomino →

[Il titolo principale e i titoli dei paragrafi sono stati inseriti da Gallura Tour]

NOTA. Manlio Brigaglia è stato insignito dal comune di Santa Teresa Gallura della cittadinanza onoraria nel 2007:

Manlio Brigaglia – storico, accademico e giornalista. Per il contributo di eccellenza dato alla comunità sarda per lo studio della sua storia e della sua cultura e per l’affettuosa dedizione allo sviluppo culturale di Santa Teresa, da sempre considerata come una delle sue piccole patrie di elezione. Delibera Consiglio Comunale 1 n. 35 del 11/08/2007

A Santa Teresa: 1943

Sono arrivato a Santa Teresa Gallura nel luglio 1950.

In realtà era la seconda volta, perché ci avevo passato un’estate indimenticata in un anno indimenticabile, il Quarantatré.

Mio padre, classe 1899, era stato richiamato come capitano di fanteria. La Brigata costiera guardava le coste, lo dice la parola stessa. Mio padre comandava una compagnia stanziata fra la straordinaria baia della Marmorata e l’incredibile spiaggia della Rena Bianca. Dovevamo inchiodare il nemico sul bagnasciuga, come aveva chiesto Mussolini. In realtà, la compagnia di mio padre avrebbe potuto sparare per una manciata di secondi. I soldati non avevano neppure le scarpe (c’era una piazzola proprio sopra la Rena Bianca, chi montava la guardia infilava un paio di scarponi fuori misura, un solo paio per tutti, gli altri andavano in giro in zoccoli di legno). Non avevano da mangiare, siccome la spiaggia della Marmorata era stata minata, ogni tanto i soldati spingevano qualche mucca nei quadrati micidiali: per un paio di giorni mangiavano carne, che il furiere pagava ai proprietari a prezzi di bassa macelleria.

Mio padre aveva il comando a Marazzino, ma dormiva nella casa-stazzo di una famiglia Azzigana (un loro parente, rimasto bloccato in Continente dopo l’8 settembre, avrebbe meritato la croce di guerra nella Resistenza), io dormivo nella tenda di babbo, mi pareva di fare il mio pezzo di guerra anch’io, come avevo giurato da balilla. C’era un attendente abruzzese, che dava del tu al capitano secondo le abitudini della sua regione. Quasi ogni giorno mi portava a Santa Teresa sulla canna della bicicletta: il sentiero arrivava sulla sponda meridionale del fiordo, poi c’era il vecchio ziu Dumè che traghettava la gente dall’altra parte.

L’8 settembre sorprese l’intera famiglia a Santa Teresa, che appena la novantesima Panzergrenadieren Division del generale Lungerhausen ottenne di lasciare indisturbato la Sardegna, divenne, con Palau e La Maddalena, uno dei tre punti caldissimi dell’isola. Scappammo tutti: io fui caricato su un Opel tedesco (ancora mimetizzato color sabbia in ricordo di quell’ Afrika Korps di cui aveva fatto parte), scesi a Palau: di lì a piedi sino ad Arzachena, nella sicura casa di ziu Nicola, mio nonno materno, detto “Il Cavaliere” (altri tempi, altri cavalieri). Mamma fu portata a Campavaglio assieme al più piccolo di casa, che aveva tre anni e un pezzettino: a Campavaglio mio nonno mandò un fattore che riportò mia madre a casa a dorso di cavallo. Le sorelle la chiamarono per un po’ di tempo “Anita”, ci doveva essere in giro un’oleografia ottocentesca con Anita che fuggiva da Roma. Mio padre scappò anche lui. O, meglio, guidò la ritirata della compagnia verso l’interno, lontano dalle Bocche dove gli aerei alleati, alla caccia delle moto zattere tedesche, sparavano su tutto quello che si muoveva. Fuggendo abbandonò una mitragliatrice, che diversi anni dopo la Corte dei Conti tentò inutilmente di mettergli nel conto e di fargliela pagare.

Gli anni Cinquanta

Nel ’43 a Santa Teresa c’ero andato per motivi di famiglia, come si dice. Nel 1950 ci arrivai seguendo la flotta, com’era il titolo di un film d’allora. La flotta che seguivo era comandata dal dottor Vincenzo Buonajuto. Teresino di nascita, classe 1896, aveva studiato al Convitto Canopoleno di Sassari nei primi anni del secolo, quando per arrivarci si doveva affrontare un periglioso viaggio in diligenza o appena meno scomodamente, essere traghettati dal molo del fiordo su una nave (proveniente da Livorno, credo) che attraccava a Porto Torres e da lì si raggiungeva il collegio col treno delle Reali. Stava anche un anno intero senza tornare a casa. Allo scoppio della guerra parti volontario: un ufficiale ragazzino del 152 Fanteria nella Brigata “Sassari”. Fu ferito a Castelgomberto, uno dei luoghi del maledetto Anno sull’Altipiano. Al ritorno in trincea scelse di andare negli Arditi: fu ferito gravemente un’altra volta. Compagno di trincea di Giuseppe Bottai, nel 1919 avrebbe fondato con lui il Fascio di combattimento di Roma. Subito dopo la fine della seconda guerra mondiale (dopo il 25 luglio il dottore, che era anche seniore della Milizia, aveva una qualche carica nel Partito), fu perfino arrestato e confinato per un paio d’anni a Porto Torres.

Ora la famiglia del dottore aveva preso l’abitudine di fare l’estate a Santa Teresa, dove ancora viveva Mariangela Lai, la madre, che nel paese godeva stima di donna molto saggia, una di quelle “zie” che venivano chiamate a mettere pace nelle famiglie. Morto giovanissimo il marito, aveva passato quasi tutta la vita da sola, compagna una sorella nella grande casa, col figlio sempre lontano, dalla prima ginnasio alla laurea in Medicina (era tornato in paese verso il 1920, e per le amministrative ci aveva fatto una lista di ex combattenti e assimilati: aveva vinto le elezioni, spodestando la piccola casta di padroni del vapore. Per rappresaglia convinsero la fidanzata, che era una dei loro, a lasciare quel pericoloso sovversivo, e così fu). Santa Teresa allora era davvero al corno grande della forca. Il dottore, poi, era guidatore che a chiamarlo prudente è fare offesa ai prudenti. Il vecchio Millecento E, carico di famiglia, bagagli e alimenti, impiegava qualcosa come cinque ore per arrivare da Sassari.

Nota alle righe precedenti: fin qui ho scritto “Santa Teresa di Gallura”, ma quel nome valeva solo per le Poste e la carta intestata del Comune. In realtà la gente che ci stava la chiamava Lungoni, poi verso gli anni Novanta qualcuno si ricordò anche di togliere quel “di” che non stava scritto in nessun documento ufficiale e ripristinare il nome dettato intorno al 1861, quando – fatta l’Italia – s’era scoperto che bisognava distinguerla da un’altra, nel Regno delle Due Sicilie, provincia di Messina. Il dottor Buonajuto, che scriveva sui giornali con innumerevoli pseudonimi – ma il suo preferito era “Aldebaran”, come la stella del Toro che lo aveva guidato nelle sue peregrinazioni a vela in gioventù – , protestava soprattutto quando il suo paese lo chiamavano “Portolongone”, confondendolo con uno storico penitenziario elbano. Il nome vero del paese, diceva, era Longone: semmai Longosardo, e, meglio ancora, Lungoni.

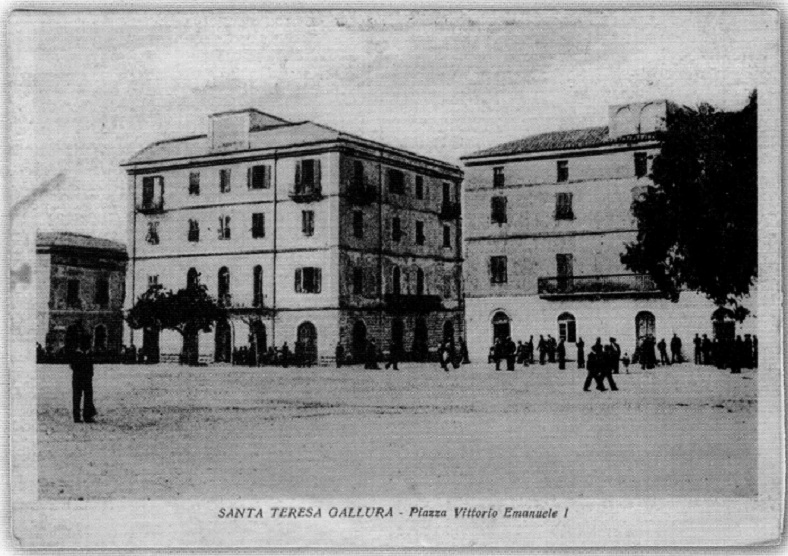

Seguivo la flotta, ho detto. In realtà, seguivo la flotta perché nella famiglia Buonajuto c’era Marisa. Facevamo l’amore – come si diceva allora, con buone intenzioni – da qualche mese. Stavo a pensione illu Palazzu mannu, il grande edificio che dominava la piazza. Raccontavano che fosse stato costruito da una delle due famiglie più potenti del paese (da una parte o dall’altra c’era gente venuta dalla Corsica, non dimentica delle faide d’oltre Bocche) di fronte ad un altro, notevolmente più basso: secondo la leggenda, chi abitava più in alto più facilmente poteva sparare su quelli che stavano più bassi. Non so neppure adesso se si siano mai sparati davvero: l’unica battaglia di cui si avesse memoria, quando arrivai io, era di una famosa notte d’estate che nel terrazzo della casa vicina un gruppo di nobili tempiesi aveva organizzato una gran serata di ballo con uomini in smoking e donne vestite di voile e di chiffon, e allora un altro gruppo di tempiesi “proletari” (si fa per dire, in realtà della borghesia, anche di quella buona) avevano organizzato un bombardamento di pomodori, forse l’unica intrapresa anticapitalistica nella storia di Santa Teresa.

Abitavo dalle signorine Branca, due vecchine ormai moto in là con gli anni (così almeno mi pareva, e penso che dovesse essere). La casa aveva solai di legno, solcati da spiragli tra piano e piano: la passione dei fratelli Peretti (Momo e Manlio, in particolare) era infilare una peretta di gomma piena d’acqua nel pavimento della loro stanza e innaffiarmi al centro della notte. Siccome preparavo non so che esame, mi alzavo, mi asciugavo maledicendoli a voce alta (li si sentiva ridacchiare da una camera all’altra con gli altri fratelli) e mi mettevo a studiare; c’erano cieli chiari, filacci bianchi di nuvole, il profumo del mare saliva sino alla piazza.

La stanza era confortevole, i servizi all’altezza della condizione generale del paese dove l’acqua c’era da non molto tempo e l’elettricità era allo stato nascente. Se non ricordo male, Santa Teresa non aveva avuto luce sino al dopoguerra: quest’ultimo voglio dire, non il primo. La vicenda aveva avuto più o meno questa cadenza: verso la metà degli anni ’20 era stato montato un gruppo elettrogeno che dava una sorsata di corrente fra il tramonto e le undici o mezzanotte. L’esperimento era risultato costoso o poco efficace, al punto che subito dopo il paese era tornato al buio. Finalmente nel 1949 era stato realizzato un primo impianto, e così la luce c’era anche in quel 1950 (ma per anni, credo che i teresini più anziani lo ricordino – come capita a me con un qualche terrore, a ogni pioggia, ogni fulmine, ogni salsedine, ogni nebbia d’umidità la corrente se ne andava, qualche volta per tornare soltanto dopo due o tre giorni).

In casa delle signorine Branca pensionava anche Salvatore Sechi, tempiese pure lui, classe 1937: in genere ci incontravamo sulla porta del bagno, amici non si può diventare, a quell’età, quando ci sono otto anni di differenza. Lui, lu fiddhólu di Tumasiccheddhu, sarebbe poi diventato un alto funzionario del Quirinale.

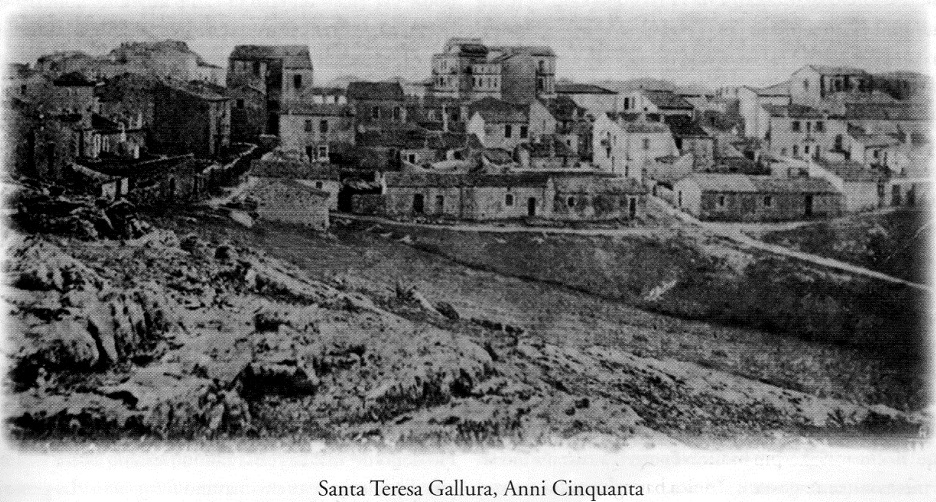

Santa Teresa aveva allora un duemilacinquecento abitanti. Al censimento dell’anno dopo sarebbero stati 2751: soltanto cinquecento in più di quelli d’inizio secolo, per dire della lentezza con cui il paese (non) cresceva. Era un mondo veramente appartato, spinto ai margini soprattutto dalla mancanza di strade.

Al referendum istituzionale era stato uno dei soli sette comuni, sui novanta e passa della provincia di Sassari, che avevano votato più repubblica che monarchia: ma lo raccontavano come un curioso scherzo della storia. Il sindaco Giovannino Niccolai, era un gentiluomo di campagna, con una splendida capellatura d’argento, governava tranquillo sull’onda di quelle maggioranze assolute sdraiate all’ombra della Dc.

Le strade dell’abitato si incrociavano tutte dentro il reticolo di perpendicolari inventato per nostalgia di Torino da un re fuggiasco. Sulla Rena Bianca si affacciavano soltanto un paio di bianche ville e, dalla parte di Municca, una villona anch’essa di tempiesi (o la villona è venuta dopo? Mai scrivere a memoria, non c’è nulla che ti imbrogli di più quanto quello che credi di ricordare). Santa Teresa sembrava abitata solo da pescatori, contadini-ortolani, pensionati. Si diceva scherzando che il reddito pro capite era così basso che la bibita nazionale era la gazosa: Aurelio Vincentelli ci aveva fatto una fabbrica. Dagli orti venivano verdura e frutta di una bellezza che stringeva il cuore: chi è stato a Santa Teresa cinquant’anni fa ricorda ancora il profumo delle pesche, quasi un tutt’uno con i cento profumi di una vacanza giovanile.

Al centro del porto c’era un vivaio di aragoste: i bastimenti che le portavano a Marsiglia erano navi-scuola per chi doveva apprendere il mestiere del mare. C’erano più aragoste che gente vogliosa di comprarle. Ogni giorno si faceva la visita al vivaio, e se ne toglievano le aragoste che, muovendosi e impigliandosi con le lunghe antenne, rischiavano di morire per le ferite. In tutti i porti sardi dove le pescano le chiamano le “aragoste morte”. Si vendono (si vendevano) a prezzi di liquidazione.

Mangiavo in un ristorante di fronte alla casa del dottor Buonajuto (lui cercava di convincere i proprietari – che proprio allora si cimentavano con l’industria dell’accoglienza – a chiamarlo “Il Grottino”, nome che poi è rimasto da qualche altra parte, loro preferivano “Il Marinaro”). Bene, lì al ristorante il menu con l’aragosta costava meno del menu senza aragosta.

Separato com’era dal resto del mondo, anche il commercio di Santa Teresa aveva prezzi fuori dal mondo: la signora Buonajuto diceva che fare vacanza al mare, lì, voleva dire risparmiare un bel po’. C’era soltanto da lottare per avere dal macellaio il pezzo di carne migliore: non per cattiveria di signor Salvatore, ma solo perché la carne che i macellai compravano in previsione della vendita quotidiana, d’estate, quando c’era qualcuno in più, rischiava di esaurirsi già di prima mattina.

Verso la fine del Cinquanta scrissi un articolo per spiegare come mai tanti teresini, popolo più gentile del mondo se ce n’è, erano diventati scortesi e più d’una volta anche maleducati. Pensai di aver trovato la spiegazione: scortesi e più di una volta anche maleducati lo diventavano d’estate, quando poche decine di clienti in più (e per di più forestieri) mandavano in tilt macellai, verdurai, signore delle pescherie. Era lo stress da affollamento, la necessità di accelerare di colpo il ritmo di una vita vissuta sempre all’insegna della pacatezza. Vendere tre bistecche era nella norma, doverne vendere decine gli dava il capogiro da grande consumo. Ho detto decine. In realtà non dovevamo essere molto di più. Tutti insieme ci chiamavano li bagnanti.

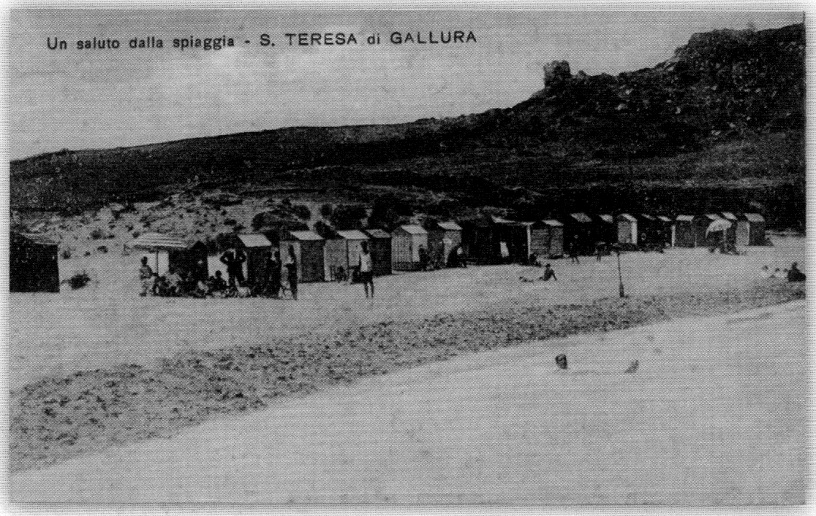

La gente del posto non faceva molta distinzione tra i turisti optimo jure e chi, invece, teresino di nascita, tornava al mare di casa per il tempo dell’estate. Li bagnanti erano in genere tempiesi, qualche volta sassaresi di ritorno, anche teresini domiciliati a Roma o a Milano. Ma tutti insieme erano così poche che la Rena Bianca restava a lungo vuota per vasti tratti, sembrava non finire mai. Per antica consuetudine li bagnanti scendevano al mare la mattina: verso le due, quando risalivano accaldati i gradini che avevano disceso al primo sole, incontravano i teresini che andavano giù a godersi il loro mare senza estranei. Le famiglie di stragni [forestieri] più organizzate pranzavano all’ombra dei casotti e le cartoline di quegli anni ne mostrano una ventina in fila, montati a inizio giugno dai proprietari, da smontare a fine stagione. Tra i casotti e la battigia, sparsi ombrelloni. Verso la una si vedevano donne scendere al mare con una colbula in equilibrio sulla testa: sotto il telo bianco che la copriva c’erano autentiche imbandigioni di chjusoni e montagnole di cotolette alla milanese. Il grande nemico era il maestrale, che qui non soffia a patti: ma li bagnanti erano maestri nel difendere il piatto dalla sabbia voltante.

I frequentatori forestieri occupavano la spiaggia in tre fasce orizzontali: all’altezza dei casotti giovani e ragazze, pronti al bagno o rosolati al sole; più verso la spiaggia le madri e le nonne, che dall’ombrellone stavano di vedetta a controllare i bambini: alla prima acqua frotte di bambini che giocavano col mare e con la sabbia. Al momento del bagno le posizioni si rovesciavano i bambini restavano a bocca di spiaggia (e a grido di mamme), le madri e padri e nonni e nonne galleggiavano a una decina di metri dalla riva, i giovani salivano gli improvvisati trampolini di Monti di Mezu e Monti di Fora. In mare non c’era mai contemporaneamente più di una ventina di persone.

Sto cercando da un po’ di dare l’idea di quanto pochi fossimo, Faccio due esempi. Nelle prime estati facevamo una partita di calcio Bagnanti contro Teresini. Ogni volta era un problema mettere insieme la squadra dei Bagnanti, bisognava fare scendere da Tempio qualche amico in più: una volta venne Tullio Tranu, storico portiere dei “galletti”, e noi eravamo così pochi che, avendo rimediato un facsimile di portiere. Tullio fu schierato centravanti. I Teresini, per parte loro, facevano rientrare gli oriundi che stavano a Palau, a Olbia o alla Maddalena: nella prima partita, quel 1950, perdemmo 4 – 1.

Uso la prima persona plurale perché di giovani fra i venti e i trent’anni c’era un gruppo solo, maschi e ragazze. Molto cameratismo, proibito ogni tipo di effusione quando stavamo insieme: una vecchia zia aveva ammonito che “ancora l’animaleddhi si coani a fa li so’ cuseddhi” [anche gli animaletti si nascondono a fare le loro cosucce]. Il giorno tutti insieme, dopocena libertà di cuassi [nascondersi].

Il foglio d’ordini quotidiano aveva obblighi di ferro: mattina (tardi) bagno alla Rena Bianca, pomeriggio a Capo Testa (si andava a piedi, la strada era tutta nostra, non una macchina a pagarla, all’istmo bastava grattare la sabbia ed emergevano monetine di bronzo dei tempi di Roma), dopocena passeggio e chiacchierata, qualche rapido giro di ballo. Solo qualche anno dopo venne l’abitudine di aspettare le due-le tre per fare una puntata (ma le automobili si contavano ancora sulle punte di poche dita) allo store di Brancacciu, a Porto Pozzo. La cerimonia aveva un suo rituale obbligato: ci si raccoglieva sotto la finestra dove Brancacciu dormiva con la signora il sonno del giusto (lo dormiva, secondo le abitudini del luogo, da almeno sei o sette o ore), e lo si svegliava a voce altissima, “Sciutati multogghju” [svegliati sfaticato]. Lui era ben contento d’alzarsi, perché la seconda parte del rituale prevedeva che i non inaspettati svegliatori procedessero all’acquisto di una delle mille incredibili cose che Brancacciu allineava nei suoi scaffali: il ricordo più raccapricciante è quello dei ravioli in scatola (nel 1950), il mio acquisto durato più a lungo un giubbotto da soldato inglese che conservava un paio di buchi da pallottola approssimativamente cuciti.

Cominciavano a vedersi i primi pescatori subacquei: a quei tempi edenici anche i pesci credevano di essere nel paradiso terrestre, avrebbero impiegato qualche anno a capire cos’erano quei signori con lance e fucili che scendevano a visitarli. A Santa Teresa c’era già, credo, Raimondo Bucher: asso dell’aviazione da caccia nella guerra appena finita, era considerato poco meno che l’ inventore del la pesca subacquea in Italia. Ma il nostro campione era Andrea Vincentelli, detto Andreone non solo per la massa di carne e muscoli che aveva, ma anche per distinguerlo da altri Andrea e altri Vincentelli del paese. Con tutti quei pesci che lo aspettavano a bocca aperta, faceva sfracelli con un suo fucilino (che era comunque uno dei primi, se non il primo, che si vedesse in circolazione dalle nostre parti). Celebrammo il Ferragosto con un pranzo all’isola della Marmorata (si chiamerà l’isola dei Gabbiani anche lei, come cento altre dei paraggi). Andreone ci fece portare solo dei gran paioli, olio e sugo, verdura, pane e frutta. Mentre noi facevamo il bagno stette in mare dieci minuti: tornò con una cintura di pesci (iridavano come le scaglie della triglia moribonda) e una murena ancora infilzata nell’asta: conservo la fotografia, la murena è più alta di me (non ci vo- leva molto) e quasi più di Andreone.

Eravamo felici, e lo sapevamo. Quando scese da Milano via Tempio Giacomo Tortu furono introdotte raffinate varianti al gioco delle vacanze. Prima regola, non scendere al mare prima della una; seconda, non fare il bagno, ma soltanto sedersi in pochi centimetri d’acqua a leggere il giornale; terza, prendere l’aperitivo (il nostro caffé era quello di Battista Esposito detto “Busciò”, al pianoterra di Casa Giua, sulla piazza: Giacomo aveva comprato gli ingredienti, Battista aveva fatto un bottiglione da due litri di Bitter Campari, i soci del gruppo erano autorizzati ad attingere fino all’estinzione); quarta, i maschi a pranzo da Giacomo che aveva affittato un appartamento con pensione e teneva cortes apertas: lui si era proclamato “il Faraone”, ognuno di noi era stato battezzato col nome di un ciclista famoso (io sono stato “Vecchio grimpeur”, me ne vanto ancora): partiva “la corsa dietro bottiglie”, perdeva chi si arrendeva per primo. Facemmo anche una gara di corsa pedestre intorno al Palazzo Grande, l’ultimo pagava una bottiglia di wisky: Franco Solinas, detto “Compare Manuelo”, scriveva già per il cinema, ma aveva qualche chilo in più, finì ultimo e si disperò (si era giocato tutti i soldi delle vacanze la prima notte che era arrivato a Montecarlo, di lì aveva telegrafato a Giacomo per soccorsi, chiedendo asilo politico).

Al mare negli anni ’50 – «Prima regola, non scendere al mare seconda, prima della una; non fare il bagno, ma sedersi in pochi centimetri d’acqua a leggere soltanto il giornale; terza, prendere l’aperitivo. Cominciavano a vedersi i primi pescatori subacquei: a quei tempi edenici anche i pesci credevano di essere nel paradiso terrestre, avrebbero impiegato qualche anno a capire cos’erano quei signori con lance e fucili che scendevano a visitarli». (cit. di Manlio Brigaglia)