L’invenzione dei luoghi turistici. Lo stile “Costa Smeralda” tra primitivo e catalano

di Pisana Posocco

in

Immaginare il Mediterraneo. Architettura arti fotografia

a cura di Andrea Maglio, Fabio Mangone, Antonio Pizza

Pisana Posocco. Ricercatore di Progettazione architettonica alla Facoltà di Architettura della “Sapienza” e membro del Collegio di Dottorato di ricerca Architettura e Costruzione – Spazio e Società (DRACO) e del Master PARES “Progettazione architettonica per il recupero dell’edilizia storica e degli spazi pubblici”. È curatrice di La seconda vita degli edifici (con Manuela Raitano, Quodlibet, 2016) e autrice di Progettare la vacanza. Studi sull’architettura balneare del secondo dopoguerra. Nel 1996, con Filippo Lambertucci, fonda LP. studio che si occupa particolarmente di servizi collettivi, housing, sistemazioni urbane, infrastrutture e della loro integrazione al paesaggio, oltre che di allestimenti temporanei.

Abstract

Nella prima metà del XX secolo, lungo le sponde del Mediterraneo, erano andati consacrandosi alcuni luoghi e alcuni riti legati al turismo. Il turismo d’élite intervenne con la creazione o meglio l’invenzione di luoghi deputati a questo tipo di messa in scena sociale. Dagli anni Sessanta in poi si operò con l’intento di dare corpo ad isole culturali e sociali, con la volontà di creare un sistema di luoghi la cui fruizione fosse protetta da invisibili ma netti confini.

Significativa è la trasformazione territoriale avvenuta ad opera dell’Aga Khan nel nord-est della Sardegna, ovvero l’invenzione della Costa Smeralda. La trasformazione del territorio è stata decisa a tavolino: fu inventato uno stile che aveva pretese di essere tradizionale e primitivo – esiste nel Mediterraneo uno stile autoctono, autentico ed unico per tutti i paesi che vi si affacciano? – perché è proprio il ritorno a questa supposta vita arcaica mediterranea che solletica la fantasia promettendo una vacanza che simula il ritorno ad un antico atemporale e naturale. Fu quindi costituito un Comitato di Architettura che controllava l’aderenza dei singoli progetti a questa immagine prescelta. Il Comitato era composto dal principe e dai suoi architetti: Jacques Couëlle, Luigi Vietti, Michele Busiri Vici e Simon Mossa, architetto e leader del movimento indipendentista sardo.

Premesse storico-architettoniche: la questione dell’architettura popolare sarda nel Novecento

Già dagli anni Trenta in Italia era andato sviluppandosi un ricco filone di studi sull’architettura popolare, spontanea, rurale, vernacolare: sono questi alcuni dei modi con cui era stato indicato lo stile di queste costruzioni. Tale ricerca era nata da una volontà di ripensare in termini meno internazionali ed esterofili i dettami del Movimento Moderno[1], questa declinazione mediterranea dell’architettura moderna, pur estranea ai temi culturali del Fascismo, ne aveva intercettato gli interessi politici legati alla opportunità di individuare una modalità italica e latina di operare in ambito architettonico. Forse in virtù di ciò, gli aspetti vernacolari e rurali studiati furono spesso quelli legati all’architettura contadina e dei borghi marinari. Andò così consolidandosi l’idea dell’esistenza di una architettura mediterranea cui fare riferimento.

Questo quadro generale descrive gli indirizzi culturali italiani, ma nel frattempo analoghi studi andavano sviluppandosi in altri paesi affacciati sul Mediterraneo e in particolare per la Spagna si possono ricordare il testo di F. G. Mercadal La casa mediterranea (1930) e la rivista «A.C. Documentos de Actividad Contemporanea» che fu pubblicata tra il 1931 e il 1937, in special modo il n.18, Raìces mediterráneas de la arquitectura moderna (1935), e il n. 21 in cui viene presentato uno studio sulla casa tradizionale di Ibiza (1936). Nel 1935, in assoluta contemporaneità con ciò che accadeva nei grandi centri culturali del Mediterraneo, Arata e Biasi pubblicano Arte Sarda[2]: si tratta di uno studio sulle arti e l’artigianato locale che conclude con una sezione sull’architettura che sarà importante per la formazione dei primi architetti sardi.

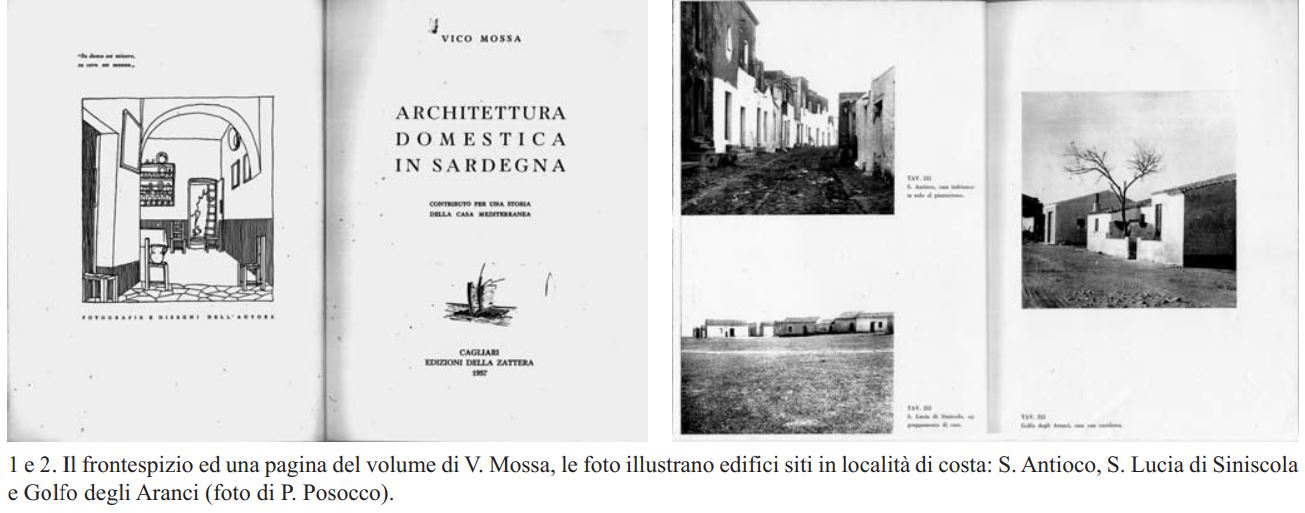

Nei decenni successivi, dopo essersi laureati nel ‘continente’, tornano in Sardegna i primi architetti sardi, tra questi Vico Mossa[3] che si dedicherà dagli anni Quaranta in poi allo studio delle architetture locali arrivando, nel 1957, alla pubblicazione dell’importante testo Architettura domestica in Sardegna[4].

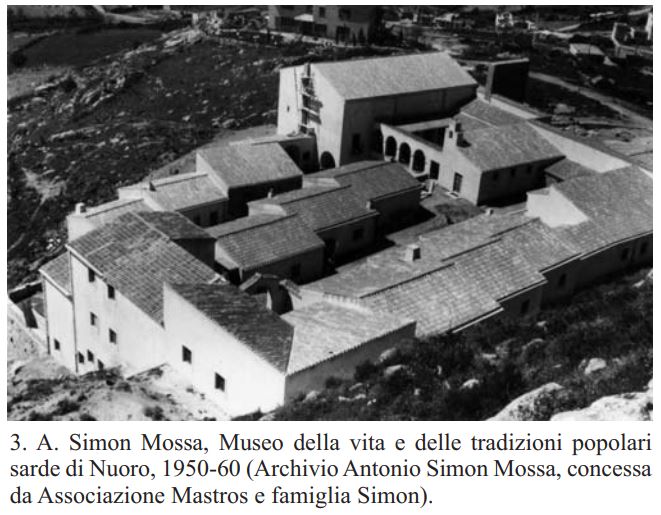

C’è poi Antonio Simon Mossa[5] intellettuale, architetto e leader dell’indipendentismo sardo, che coltiva molti ed eterogenei interessi: arte, tradizioni popolari, poesia, pittura, giornalismo e politica. La sua riflessione sull’architettura si sviluppa parallelamente a quella sulla lingua e sulla storia sarda ed è per questo che coltiva rapporti con la Catalogna e la Spagna in generale. La sua ricerca politica sulle radici storico-culturali della Sardegna lo motivano a seguire per l’architettura le stesse tracce e studiare, alla maniera del gruppo GATEPAC e di Coderch, le architetture popolari guardando così agli stilemi dell’architettura catalana come ai motivi della vera architettura sarda. I rapporti con la cultura italiana vengono quindi letti come una forma di colonialismo. La produzione saggistica di Simon Mossa è per lo più relativa a temi storico politici; tra i pochi testi inerenti l’architettura e la pianificazione molto interessante è proprio uno studio sullo sviluppo turistico in Sardegna[6].

Per comprendere lo stato dell’arte in Sardegna nel momento in cui ha inizio l’avventura della Costa Smeralda è utile soffermarsi su questi due architetti.

Vico Mossa sarà un prolifico studioso di architetture sarde. Il suo lavoro sull’architettura domestica è, si può dire, il saggio di riferimento nella seconda metà del secolo scorso. L’architettura sarda è costituita da molte differenti modalità di costruire: quella del Campidano, quella di montagna, le costruzioni arcaiche e molte altre, ciascuna con suoi caratteri specifici, compresa la decisamente minoritaria edilizia di costa. Già Arata ne aveva sottolineato l’eterogeneità: «quell’unità di stile, quel carattere schiettamente isolano che abbiamo riscontrato passando in rassegna la produzione decorativa, nell’architettura non fa alcuna apparizione. La più complessa e la più espressiva delle arti, quella che tra le connessure squadrate delle pietre sa cementare storia e tradizione, in Sardegna non si presenta che frammentaria»[7]. Vico Mossa riconosce dei temi importanti e degli elementi ricorrenti all’interno di alcuni ambiti: sono i porticati, le balconate lignee, le “lollas”, l’edificazione a patio, gli archi a tutto sesto ed ancora il cotto, le maioliche smaltate e le griglie in ferro battuto.

Molto probabilmente Simon Mossa conosce questi studi. Egli scrive poco di architettura ma costruisce. Così come il suo pensiero politico si dipana tra lo studio delle radici iberiche, i confronti con le maggiori autonomie europee e lo studio della storia locale per un indipendentismo sardo, così la riflessione architettonica si muove tra razionalismo e recupero delle radici costruttive e tipologiche. Le sue prime opere, in particolare gli alberghi esplorano entrambe le possibilità. Come il testo di Vico Mossa è un riferimento culturale nell’isola, così l’opera architettonica di Simon Mossa è un corpus importante in quegli anni, riferimento sicuro soprattutto per chi fosse stato in cerca di un’architettura sarda moderna.

La riflessione sulle architetture rurali non si limita ad una prima ondata di studi che mirano ad identificare un linguaggio moderno proprio dell’Europa del sud. Negli anni Cinquanta l’argomento sarà alimentato da personaggi di primo piano nella cultura italiana: nel 1951 Sottsass fa un reportage sull’architettura sarda[8] e Luigi Moretti pubblica un servizio sulla Tradizione muraria ad Ibiza corredato da splendide foto che, scrive, «proponiamo ai nostri lettori nel formato massimo possibile per gustare la violenta corposità del vero»[9].

È forse utile osservare che importanti testi sull’architettura vernacolare mediterranea, testi che daranno concretezza all’idea di uno stile mediterraneo e che contribuiranno alla diffusione ed all’accreditamento di questa architettura popolare, non erano ancora stati pubblicati quando nel 1962 si iniziò a costruire in Costa Smeralda. Infatti il noto testo di Rudofsky sull’architettura anonima uscirà nel 1964[10] e l’indagine sui villaggi mediterranei di Goldfinger solo nel 1969[11].

NOTE.

[1] Sulla vicenda è fondamentale la lettura di Michelangelo SABATINO, Orgoglio della modestia: Architettura moderna italiana e tradizione vernacolare, FrancoAngeli, Milano 2013, prima edizione University of Toronto Press, 2010; e di Jean-François LEJEUNE, Michelangelo SABATINO (a cura di) Nord/Sud: L’architettura moderna e il mediterraneo, Lab Laboratorio ACTAR, Trento 2016, prima edizione Routledge, London 2010.

[2] Giulio Ulisse ARATA, Giuseppe BIASI, Arte Sarda, Treves, Milano 1935.

[3] Ludovico Mossa, 1914-2003, laureato a Roma nel 1939.

[4] Vico MOSSA, Architettura domestica in Sardegna. Contributo per una storia della casa mediterranea, Edizioni della Zattera, Cagliari 1957.

[5] Antonio Simon Mossa lo si può trovare indicato come Antoni, alla catalana, 1916-1971. Le sue origini sono di Alghero. Studiò a Firenze dove si laureò nel 1941, rientrò poi in Sardegna e fu attivo ad Alghero e Sassari.

[6] Antonio Simon MOSSA, Considerazioni sul turismo in Sardegna, in «Ichnusa: rivista bimestrale di letteratura, arte, tecnica, economia ed attualità», 1956, p. 51-56.

[7] ARATA, BIASI, Arte sarda, cit., p.105.

[8] Ettore SOTTSASS j., Architettura popolare in Sardegna, in «Rivista del Movimento Comunità», 1951.

[9] Luigi MORETTI, Tradizione muraria ad Ibiza, in «Spazio», 5, 1951, pp. 35-42.

[10] Bernard RUDOFSKY, Architecture Without Architects: A Short Introduction to Non-pedigreed Architecture, Doubleday, New York 1964.

[11] Myron GOLDFINGER, Villages in the Sun: Mediterranean Community Architecture, Praeger, New York 1969

Il turismo e l’architettura moderna in Sardegna

Il turismo in Sardegna va lentamente sviluppandosi dopo la seconda metà del XX secolo. I primi progetti di architettura moderna legati al tema del turismo sono case di vacanza[1]. Tra le prime bisogna ricordare quella di Riva e Drugman a Stintino, del 1959, e la casa di Zanuso ad Arzachena del 1962. Sono case fortilizie, dove la costruzione in pietra è evidente se non esibita. Queste architetture sembrano cercare un rapporto con il luogo e con il paesaggio attraverso una osservazione, forse anche superficiale, delle architetture esistenti: il richiamo tipologico agli stazzi è chiaro nell’edificio di Stintino e mediato nel senso dell’elementarità della cellula abitativa nella casa di Arzachena; in entrambi i casi il materiale è quello dei pochi edifici che allora si incontravano lungo le coste della Gallura, la pietra.

Gli autori sono architetti milanesi che si cimentano con il tema dell’architettura domestica, in particolare legata alla vacanza. Contemporaneamente a Zanuso, nel 1962-63, e non distante dalla casa che andava costruendo, Vico Magistretti costruisce due piccole residenze di vacanza, le case Arosio. In questo caso saranno edifici intonacati di color bianco. I volumi, soprattutto nella seconda, sono la ripetizione della più semplice edilizia locale: non sembrerebbe esserci un ragionamento sullo stile, ma quasi una rinuncia all’aggettivazione.

Sempre in quel paio d’anni Giuseppina Marcialis e Alberto Samonà costruiranno ad Alghero una casa di vacanza. La composizione dei volumi, più che nutrirsi di una tradizione locale, sembra sperimentare in terra sarda il Moderno internazionale. Forse non è un caso che tra questi architetti Giusa Marcialis sia la sola sarda, e forse per lei nell’avvicinarsi a quest’isola non c’è lo stesso stupore di chi vi arriva da Milano.

[Antonio Simon Mossa]

Continuando ad esplorare ciò che i promotori del turismo in Gallura possono aver trovato agli inizi degli anni Sessanta, bisogna guardare agli architetti sardi, in particolare ad Antonio Simon Mossa. Egli già da qualche tempo operava come architetto nella zona di Alghero, ora anche per lui inizia l’esperienza dell’architettura turistica.

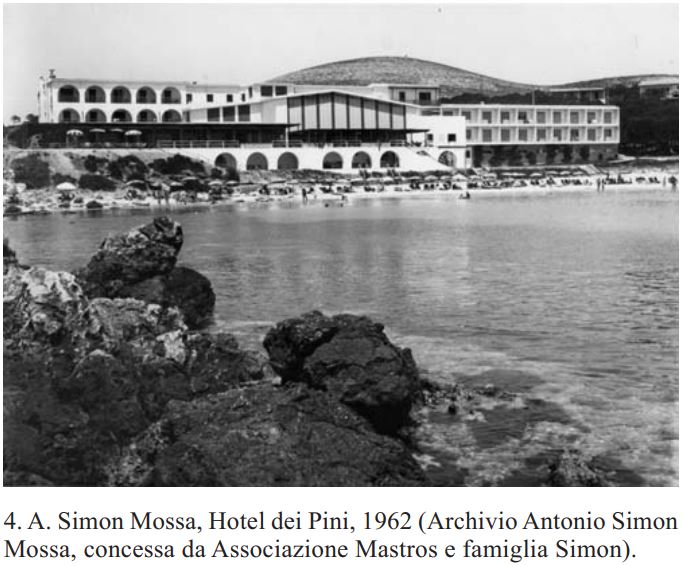

Oltre ad importanti opere algheresi come l’Escala del Cabirol (1954), il Palau de València (1960-62) e il Museo della vita e delle tradizioni popolari sarde di Nuoro (1950-60) aveva costruito alcune strutture alberghiere. Ad Alghero aveva progettato l’Hotel La Lepanto (1955), altre strutture ricettive saranno realizzate lungo la costa: a Porto Conte costruisce negli anni Cinquanta l’Hotel El Faro; poi ci sarà l’Hotel Porto Conte (progettato insieme a Marco Zanuso e Fabrizio Clerici), l’Hotel dei Pini (1962) alla spiaggia delle Bombarde a Fertilia, a Capo Testa l’Hotel Mirage e l’Hotel Due Mari, il complesso turistico Guardia del Corsaro ed altri ancora.

Queste sue architetture testimoniano una conoscenza del Movimento Moderno ma anche la sua costante ricerca di una identità sarda, da individuare nell’unione tra i lemmi di una tradizione costruttiva locale e le radici catalane: egli si cimenta nel rielaborare questi elementi all’interno di un linguaggio moderno. Forse una serie di coincidenze storiche e geografiche fanno sì che questa ricerca di un linguaggio sardo mediterraneo si orienti in modo esclusivo verso le architetture bianche scialbate a calce delle isole Baleari.

Visto il peso e la rilevanza culturale delle ricerche di Simon Mossa questa sua scelta di campo verrà assunta da coloro che si ispireranno a lui per una modalità sarda di costruire. Opera esemplare in tal senso è il Palau de València in cui egli disegna i volumi in modo irregolare per evocare i tessuti storici ‘spontanei’. Nell’edificio si compongono, in modo nuovo, elementi propri della tradizione rurale sarda assieme ad altri di provenienza catalana: sono quegli elementi (ballatoi, archi, frangisole, intonaco bianco, ecc.) distillatisi nel tempo che certo Moderno ricercava perchè espressioni di razionalità ed identità[2].

Simon Mossa, nella sua ricerca storica e filologica delle radici si comporta come Puig i Cadafalch quando, nel 1929, aveva dato forma al Pueblo Español al Montjuïc: un museo all’aria aperta dedicato alle costruzioni tradizionali della Spagna realizzato a Barcellona in occasione della Esposizione Internazionale che è costruito mettendo assieme una collezione di copie di architetture tipiche dei vari angoli della Spagna[3]. Il fiabesco sincretismo linguistico del Pueblo Español diverrà quasi un paradigma compositivo per Simon Mossa che darà così forma ed uno stile neo-mediterraneo di invenzione, una sorta di regional style.

Questo è quanto era successo in Sardegna prima del 1962: in questo contesto vede l’avvio la grande operazione della Costa Smeralda.

NOTE.

[1] Sul tema vedasi Pisana POSOCCO, Architettura di costa. Progettare il turismo in Italia negli anni Sessanta, in Paolo Carlotti, Dina Nencini, Pisana Posocco (a cura di), Mediterranei. Traduzioni della modernità, FrancoAngeli, Milano 2014, pp. 121-143. Per lo sviluppo dell’architettura turistica in Gallura vedere Marcello SCALZO (a cura di), Progettare in Costa. Disegni spazi architetture nella Gallura del secondo Novecento, Catalogo della mostra (Olbia, museo archeologico, 21 settembre-30 ottobre 2005), Il David, Firenze 2005; una rassegna dell’architettura moderna sarda è in Marco LUCCHINI, L’identità molteplice. Architettura contemporanea in Sardegna dal 1930 al 2008, Aisara, Cagliari 2009.

[2] Sul tema vedere LUCCHINI, L’identità molteplice, cit., p.68 e Stefano GIZZI, Le architetture di Antonio Simon Mossa nella cultura dell’epoca: un patrimonio da tutelare, in Antonio Simon Mossa. L’architetto, l’intellettuale, il federalista. Dall’utopia al progetto, a cura di Federico Francioni, Giampiero Marras, Atti del Convegno (Sassari, 10-13 aprile 2003), Condaghes, Cagliari 2004, pp. 535-546.

[3] Giuseppe BERTULU, Antonio Simon Mossa, “l’architetto”, in FRANCIONI, MARRAS, Antonio Simon Mossa, cit., pp. 547-555.

NOTE.La nascita della ‘Costa Smeralda’

La nascita della Costa Smeralda ed il ruolo dell’Aga Khan sono noti ed hanno ormai assunto un’aura fiabesca. Nel 1962 viene fondato il Consorzio Costa Smeralda. Fu il banchiere inglese John Duncan Miller che scoprì le meraviglie di quel tratto di costa durante un sopralluogo di lavoro per conto della World Bank, di cui era vicepresidente, la quale aveva promosso una campagna contro la malaria. In tal modo, si dice, scoprì Cala Volpe. Era il 1958.

L’anno seguente arrivò in Sardegna Rafael Neville conte di Berlaga y del Duero alla ricerca di una spiaggia che pare gli sia apparsa in sogno, dove avrebbe dovuto costruire un villaggio di vacanza[1]. In seguito vi costruirà il complesso di Porto Rafael.

In quegli anni il principe Karim Aga Khan IV sbarca ad Olbia per vedere i posti che proprio Duncan Miller gli ha suggerito per un investimento e inizia a comprare terreni. La zona era totalmente priva di infrastrutture (di trasporto, idriche, elettriche etc.) e per nulla edificata, a parte pochi stazzi.

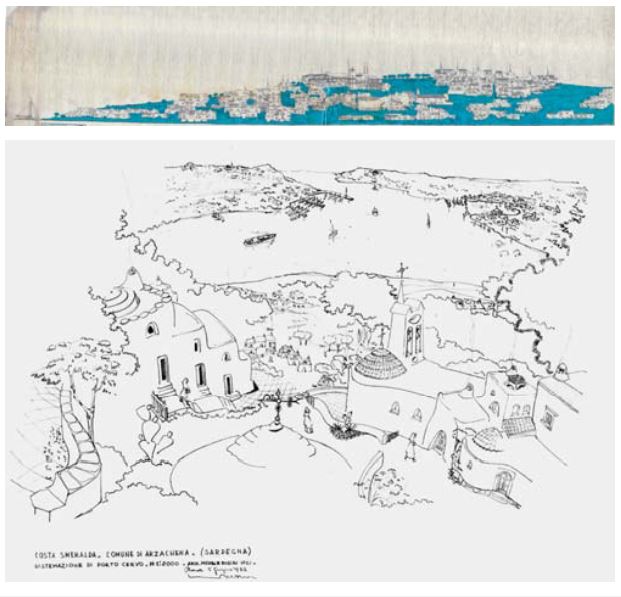

L’Aga Khan, nel costruire i primi nuclei, si appresta a redigere un piano complessivo di sviluppo dell’area. Sin dall’inizio istituisce un Comitato di Architettura, ovvero un pool di architetti che si dedicano alla progettazione dell’area. Durante le riunioni del Comitato i diversi architetti discutono assieme i vari progetti. Piuttosto interessante è la modalità di lavoro del Comitato: ad un primo studio e ad una prima valutazione del progetto, fatte sui disegni consegnati, seguiva sempre una seconda verifica in situ, infatti dovevano essere approntate le sagome di massimo ingombro del volume da erigersi in modo tale da poterne valutare l’inserimento paesaggistico, l’opportunità di intervenire su nuclei di vegetazione o su massi granitici, oltre che valutare le modifiche indotte nelle visuali da terra verso il mare.

Il Comitato redige un Regolamento Edilizio che ha una funzione non solo consultiva ma anche censoria. È interessante capire da chi era formato il Comitato: c’erano i francesi Jacques Couëlle e Raymond Martin, il milanese Luigi Vietti, il romano Michele Busiri Vici e il sardo Antonio Simon Mossa. Alle riunioni del Comitato partecipava spesso anche il Sovrintendente alle Antichità e Belle Arti di Nuoro e di Sassari, Roberto Carità. Il Comitato di Architettura aveva in qualche modo un ruolo di tutela per gli investitori: controllava, commentava ed approvava gli interventi edilizi proposti, doveva garantire uno sviluppo armonico ed unitario e permettere la crescita del complesso entro le indicazioni generali pensate per tutto il Consorzio. Il Consorzio si diede regole scritte ed un programma di fabbricazione che fu poi fatto proprio dal comune di Arzachena, entro il cui territorio si trova il Consorzio Costa Smeralda.

Dietro la scelta dei componenti del Comitato di Architettura si possono forse comprendere i criteri con cui è stato pensato sin dall’inizio questo grande progetto, princìpi che, proprio per il successo che derivò dall’operazione, divennero propri non solo di quella parte di costa, ma furono genericamente assunti come modalità per la costruzione di edifici destinati al turismo, in particolare in Sardegna, ma in qualche misura anche oltre i confini dell’isola. Lo stile che ne derivò fu detto “smeraldino”, termine già in uso negli anni Ottanta[2] .

Gli architetti scelti sono tutti professionisti di successo ed in particolare impegnati nel nascente settore dell’industria turistica: ognuno di loro ha alle spalle esperienze importanti ed in particolare rappresentano una ‘fascia di mercato’, o meglio sono legati ed accreditati presso un ambiente sociale che corrisponde all’ipotetico villeggiante per cui si sta pensando la Costa Smeralda.

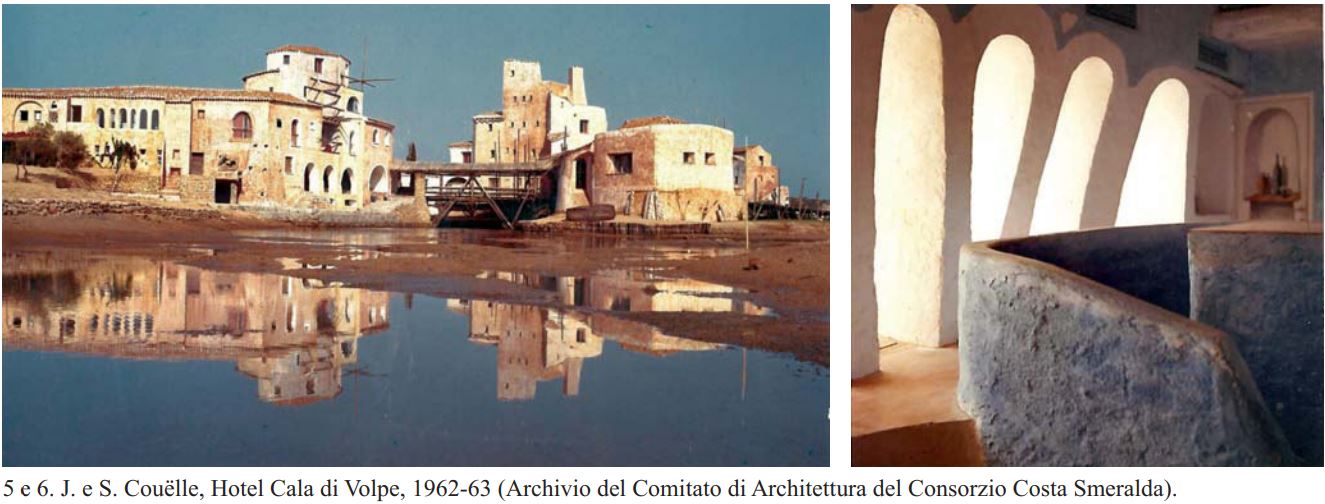

Jacques Couëlle (1902-1996) ha lavorato in Costa Azzurra, caso di sviluppo turistico che per molti aspetti può considerarsi il diretto antecedente. Le sue case hanno forme organiche e scultoree che conferiscono un aspetto fiabesco, sono fortemente integrate nel paesaggio e sembrerebbero mutuare le forme dalla natura stessa. Couëlle progetterà l’Hotel Cala di Volpe, cuore della Costa Smeralda, che si consacrerà come luogo di riunione del Comitato di Architettura e degli appuntamenti di lavoro per l’Aga Khan. L’albergo è stato disegnato in modo tale da assomigliare, visto da lontano, ad un ipotetico antico borgo mediterraneo di pescatori, mentre gli interni fanno riferimento ad un ammiccante linguaggio plastico proprio del Movimento Moderno con contaminazioni surrealiste: interni studiati per stupire ed emozionare il visitatore.

Nell’avvalersi di Couëlle sembra quasi che l’Aga Khan intuisca l’importanza non tanto della tradizione classica e mediterranea, quanto della cultura arcaica che in Sardegna sembra avere una valenza particolarmente forte: tra le differenti coste mediterranee quelle sarde hanno subito ben poco il fascino del mondo greco classico mentre vi sono fiorite architetture primitive e barbariche. L’archeologo Lilliu, ritenuto il massimo conoscitore della civiltà nuragica, parla della Sardegna come dell’isola “anticlassica”[3]. I tre architetti italiani[4] coinvolti nel Comitato provengono da ambiti geografici differenti che ne fanno la loro caratteristica specifica.

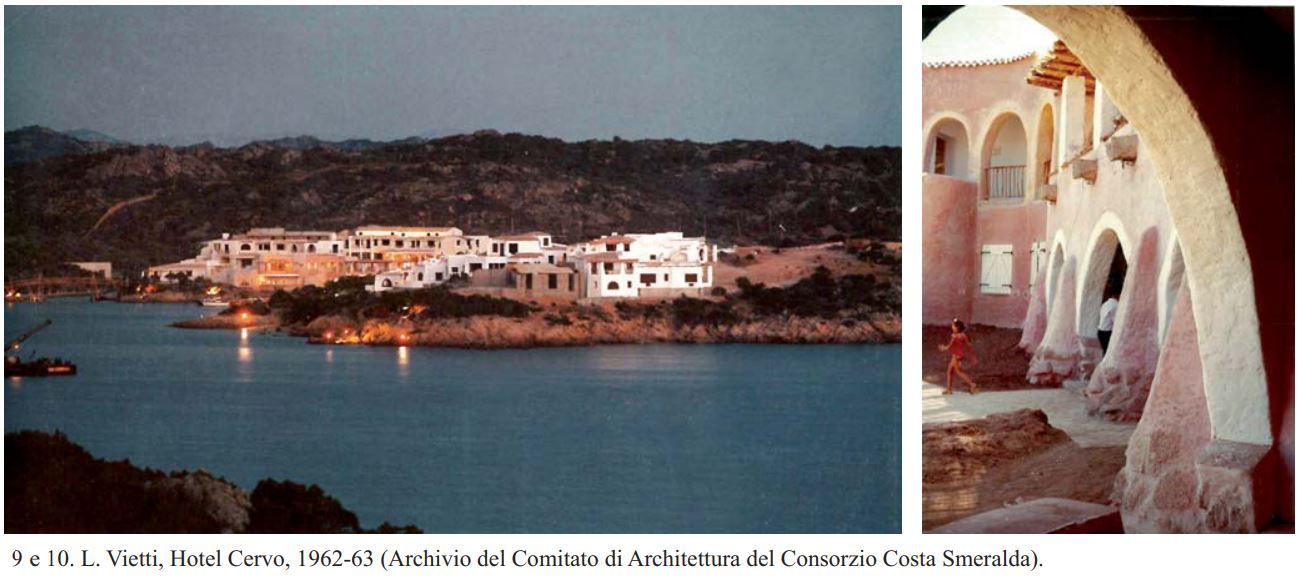

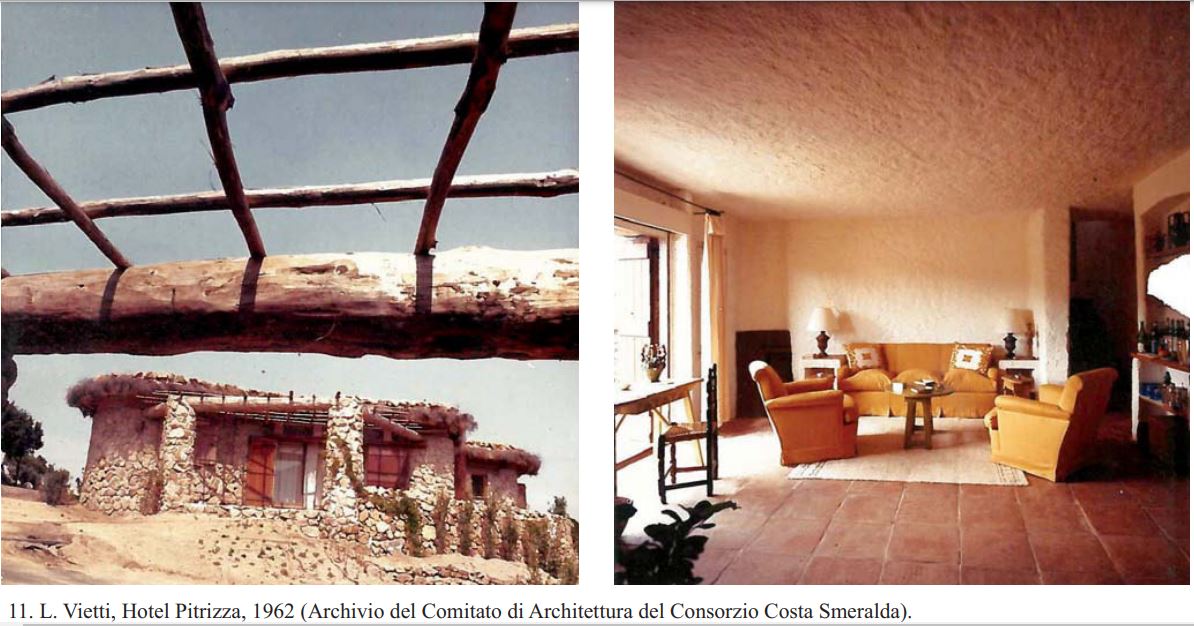

Luigi Vietti (1903 –1998) è milanese e quando viene chiamato dall’Aga Khan aveva già maturato varie esperienze nel mondo dell’architettura turistica avendo realizzato molte residenze di vacanza a Cortina d’Ampezzo per una committenza d’élite[5].

Michele Busiri Vici (1894-1981) è invece fortemente legato ad una alta committenza romana per la quale aveva costruito svariate case di vacanza lungo le coste laziali. Ben presto al padre si affianca il figlio Giancarlo che con lui lavorò soprattutto in Sardegna[6].

C’è poi Antonio Simon Mossa (1916-1971) i cui interessi verso la cultura sarda e l’attività nel campo alberghiero ne fanno la figura di riferimento in ambito locale. Le sue architetture, nel ricercare e sperimentare un lessico sardo, avevano contribuito ad accreditare una versione insulare dell’architettura catalana, in particolare dell’architettura bianca e plastica delle isole Baleari. Come Couëlle, ognuno di essi si porta appresso la sua esperienza ed uno stile che aveva elaborato nel tempo e che lo aveva reso riconoscibile ed apprezzato.

A Vietti si deve il nome “Costa Smeralda”. L’interesse che l’Aga Khan ha per questo architetto è tale che scelse per sé una delle ville “Le Cerbiatte” da lui progettate. Tra i primi progetti di Vietti per il Consorzio c’è il villaggio di Porto Cervo, l’Hotel Cervo e l’hotel Pitrizza a Liscia di Vacca, struttura d’élite tra gli alberghi in costruzione. Vietti, che da giovane aveva preso parte a varie avventure architettoniche del periodo fascista, nel dopoguerra si accredita come architetto di dimore prestigiose prevalentemente destinate al tempo libero. Nei primi numeri della rivista «Spazio», Luigi Moretti pubblica due sue realizzazioni a Cortina, in particolare il commento all’Appartamento per una bimba in montagna ci restituisce la specificità della sua opera, che gli diede nel tempo costante e sicuro successo entro una determinata classe sociale: «nella villa Fürstenberg a Cortina d’Ampezzo si è apprestato questo quartierino per una bambola viva. E uno zinzino di fiaba, un tantino del balocco sorprendente, un poco di quello stupore lustro e agghindato che il folclore del luogo ci offriva, Vietti glieli ha messi. Glieli ha saputi mettere con grazia e misura, come suole»[7].

Michele Busiri Vici aveva messo a punto un linguaggio, uno stile frutto di un sincretismo mediterraneo, che si caratterizza per il connubio di elementi costruttivi e stilistici tipici del Marocco ma anche della Tunisia, della Spagna, della Grecia, da lui molto amata. Non si tratta tuttavia di una mera citazione del vernacolo, ma di una operazione inventiva, fondata sulla contaminazione tra alcune pratiche costruttive proprie delle architetture del bacino mediterraneo[8]. La dominanza del bianco e dell’azzurro, gli archi terrazzati e le guglie arrotondate, elementi che aveva messo a punto per le ville del litorale romano, saranno caratteristici delle costruzioni che realizza in Sardegna, anche se qui le coperture saranno spesso coperte con tegole abbandonando i tetti bianchi che avevano caratterizzato gli edifici del Circeo. Tra le opere più significative che costruisce in Costa Smeralda ci sono gli alberghi Romazzino, realizzato assieme al figlio, e Luci di la Muntagna, il complesso Sa Conca e la chiesa Stella Maris; queste opere restituiscono bene la sincretica immagine mediterranea elaborata da Busiri Vici. A Giancarlo Busiri Vici si devono il complesso di Sa Pedras e S’Abba Ilde.

Diversa è la posizione di Simon Mossa[9] che sceglie, studia e persegue un linguaggio tra il vernacolare ed il neo-mediterraneo, o neo-catalano, per le sue architetture. Per lui non è una scelta legata al carattere ed alla destinazione del progetto, ovvero un’architettura piacevole destinata al tempo libero. Per Simon Mossa la ricerca delle radici, anche dal punto di vista architettonico, è una scelta di campo: una questione politica e culturale. Non costruì nulla in Costa Smeralda e presto rinunciò alla sua posizione di membro del Comitato di Architettura: forse non condivideva le scelte sullo sviluppo turistico del Consorzio.

Couëlle si dimise presto dal Comitato, probabilmente a causa di un dissapore con l’Aga Khan. In Costa Smeralda continuò ad operare il figlio Savin Couëlle[10].

NOTE.

[1] Per un piacevole, seppur di parte, racconto delle vicende legate alla Costa Smeralda vedere Paolo RICCARDI, Alla corte dell’Aga Khan, memorie della Costa Smeralda, Delfino editore, Sassari 2010.

[2] Certamente ne fa uso Vico Mossa, in particolare vedere: L’influsso dell’architettura smeraldina, in Vico MOSSA, Temi d’arte e d’ambiente in Sardegna, Delfino, Sassari 1987, p. 164.

[3] Cfr. Giovanni LILLIU, Sardegna: isola ‘anticlassica’, in «Il Convegno», 10, 1946, pp. 9-11.

[4] C’era un secondo architetto francese, Raymon Martin, che fu presente solo nelle primissime fasi: la sua attività professionale fu sempre indirizzata verso l’urbanistica e in Costa Smeralda si occupò infatti di aspetti di pianificazione.

[5] Marco GRAMIGNI, L’arte del costruire in Luigi Vietti, ZEN, Novara 2000; Franco MAGNANI (a cura di), Ville in montagna, al mare, in campagna di Luigi Vietti, Di Baio, Milano 1991.

[6] Marina NATOLI (a cura di), Michele Busiri Vici. Paesaggio e architettura nel litorale laziale 1941-1973, Fratelli Palombi, Roma 2001; particolarmente interessante Conversazione con Giancarlo Busiri Vici, pp.15-24.

[7] Vedi Appartamento per una bimba in montagna, in «Spazio» 1, 1950, p. 57. In «Spazio» 2, 1950, pp. 62-68, Luigi Moretti pubblica Dimora nuova in una casa antica, il progetto di ristrutturazione di un tabià di Luigi Vietti.

[8] Agli inizi dell’avventura della Costa Smeralda i Busiri Vici misero a disposizione del pool di architetti una loro raccolta di materiali: su suggerimento del padre, Giancarlo Busiri Vici intraprese un viaggio in giro per la Sardegna, lungo le zone di costa ma soprattutto nell’area interna, con lo scopo di documentare fotograficamente le architetture della tradizione locale così come l’artigianato e gli elementi decorativi; questo faldone di foto era a disposizione degli architetti del Comitato, i quali nei primissimi anni avevano uno studio comune in Sardegna “Studio Architetti della Costa Smeralda”. Per questa ed altre informazioni qui riportate sono grata a Giancarlo Busiri Vici che, in una conversazione occorsa il 3 ottobre 2016, me ne ha messa a parte.

[9] Sull’opera architettonica di Simon Mossa non ci sono molte pubblicazioni, è interessante il testo FRANCIONI, MARRAS (a cura di), Antonio Simon Mossa. Dall’utopia al progetto, cit., in particolare pp. 63-68 e la sezione finale pp. 521-584.

[10] RICCARDI, Alla corte dell’Aga Khan, cit., pp.121-129.

7 e 8. M. Busiri Vici, villaggio di Sa Conca. Si riconosce l’Hotel Luci di la Muntagna, la chiesa Stella Maris e il villaggio di Sa Conca, 1962. Profilo dal mare e vista dalla piazzetta della chiesa verso la cala (Archivio Michele e Giancarlo Busiri Vici, curatori M.L. Mancuso, R. Faraone, D. Salvi, F. Cefalo, B. Berta, V. Donà, R. Mirante; concessa dall’Ordine degli Architetti di Roma).

Ascesa e declino del vernacolare mediterraneo

Lo stile che è andato consolidandosi in Costa Smeralda è legato alla volontà di dare corpo ad isole culturali e sociali, di creare un sistema di luoghi la cui fruizione si configuri come una promessa di felicità. Si progettava la sicurezza della domesticità, si dava garanzia con l’estraneità[1]. Gravagnuolo aveva riconosciuta la falsificazione che si era resa necessaria per parlare di “mediterraneità” dell’architettura contemporanea, la sua dimensione mitica ed artificiosa[2], e ricordava come Bontempelli avesse individuato nel ‘desiderio di armonia’ lo stimolo e la forza che spingeva ad inventare questo nuovo mito.

In Costa Smeralda questa dimensione mitopoietica dell’architettura, ed in particolare il suo fare appello ad un’astorica età antica di amicizia tra le persone e con l’ambiente, si potenzia nel declinarsi in versione turistica. Queste architetture forzano la dimensione arcaica per parlare di protezione e di una natura amica, si fanno bianche ed ingenue per allestire scenografie che hanno molto in comune con la moda settecentesca degli hameau. Anche quello di Versailles era stato pensato e voluto da una classe di ricchi privilegiati che desideravano vivere in un luogo dove vita e finzione si mescolassero entro una scenografia in cui mettere in scena una vita rustica, una nostalgia.

Le intenzioni che hanno animato gli inizi del Consorzio sono interessanti e le prime parti costruite offrono molti spunti di riflessione. C’è però, sin dall’inizio, un equivoco non risolto: quello che stava sorgendo in Costa Smeralda era un po’ una versione isolana del Pueblo Español di Puig i Cadafalch in cui si andavano raccogliendo una somma di architetture mediterranee, forse non così filologicamente corrette come a Barcellona. La difficoltà maggiore nel riproporre questo modello sta probabilmente nella scala che in Sardegna si è fatta smisurata, spingendo il risultato verso una certa banalità.

Il problema non sta nell’ortodossia, nell’esattezza storica dei riferimenti linguistici utilizzati. Se è sempre vero che la tradizione è il risultato di una serie di traduzioni, e che ovviamente ogni traduzione è un tradimento – e quindi le scelte linguistiche non sono da stigmatizzare – è però da porre sotto osservazione l’applicazione indiscriminata di tali lemmi.

In Costa Smeralda si diede vita ad un ‘esperanto mediterraneo’ (il primo fu forse Busiri Vici che già lo aveva sperimentato al Circeo), ma col tempo si volle credere che fosse una lingua antica cui ci si doveva attenere. Forse proprio questa consacrazione costituisce l’inizio della fine. Quel linguaggio neo-mediterraneo era già oggetto di revisione critica quando il meritato successo che ebbe in Gallura ne decretò il suo ruolo di modello di riferimento.

Qualche ripensamento attorno al ‘mito’ dell’architettura bianca, mediterranea e vernacolare era già apparso: Giò Ponti in un editoriale[3] scriveva «si è ripreso a discutere, da noi sulla “architettura spontanea” […] gli studi sull’architettura popolare che sono andati via via fiorendo hanno contribuito al formarsi dell’equivoco che per architettura spontanea si debba intendere architettura rustica, popolare, modesta, nature, o architettura appartenente al folclore. […] La spontaneità dell’architettura deve trovarsi dovunque ci sia della buona architettura, cioè dell’architettura; e che di conseguenza la spontaneità non appartiene solo all’ “architettura senza architetto”, paesana, popolare, modesta, ma anzi è carattere proprio di quella architettura ‘essenziale’ che nasce là dove l’architetto ha saputo ‘capire’ la natura dell’edificio nella sua destinazione funzionale».

Ma prima ancora era stato Moretti a smascherare, dal punto di vista stilistico, il mito dell’architettura vernacolare mediterranea: «è di consuetudine discorrere di un’architettura del Mediterraneo e citare insieme Ischia, Ibiza, Procida, Lindo e così via, e dedurne sotto la specie del bianco allucinante o di una certa plasticità cubica e limitata, una uguaglianza formale.

È invece da osservare come le architetture che ci interessano, siano diversissime a seconda dei luoghi del Mediterraneo» e con ciò smonta il mito del Mediterraneo bianco ma, nel mettere a nudo questo equivoco e tutte le fortune critiche che aveva nel tempo avute, ne riconosce al contempo l’esistenza e la grande diffusione nell’architettura moderna dei paesi del bacino del Mediterraneo, soprattutto quelli europei. Invero Moretti stesso di lì a poco userà questo pretesto stilistico e riferimento plastico nei progetti delle ville di Santa Marinella[4], case di vacanza sul mare, splendide elaborazioni plastiche dai volumi forti, dagli angoli smussati, di un colore bianco abbacinante.

L’articolo si conclude con un’osservazione acutissima: «le case di Ibiza, e forse più le nostre case campane, ci indicano, fatta una rapida trasposizione mentale in termini moderni, le possibilità di nuovi involucri per l’uomo; nei quali la compiuta soluzione di limitate e fondamentali esigenze crei di ogni spazio un regno. Ci indicano ancora e ci fanno accorgere che noi moderni all’accademia ottocentesca delle cornici e dei timpani abbiamo sostituito quella molto più pericolosa, perché ugualmente orecchiata e male intesa, ma condotta su argomenti più importanti, del tecnicismo e della tecnologia a vuoto, dei preconcetti stilistici (compresi quelli puramente filologici e formali sull’architettura “spontanea”), dei concetti irreali intorno alla vita carattere moralità esigenze e avvenire dell’uomo; concetti prefabbricati senza alcuna o sufficiente attrezzatura logica e umanistica sul tavolo di studio degli architetti»[5]. Una piccola arguta nota tra parentesi.

Questa mitopoietica invenzione di un sincretismo mediterraneo non poteva fingersi lingua antica sino ad assurgere a riferimento principale per l’architettura turistica. Pretendendo universalità ed atemporalità si ripeté e si ripeté. In Sardegna la grazia dello stile neo-mediterraneo si diluì nel numero e si perse nelle ripetizioni.

NOTE.

[1] Bachisio BANDINU, Narciso in vacanza. Il turismo in Sardegna tra mito e realtà, AM&D Edizioni, Cagliari 1996.

[2] Benedetto GRAVAGNUOLO, Il mito mediterraneo dell’architettura contemporanea, Electa, Napoli 1994, in particolare L’eco del mare, pp. 7-19.

[3] In «Domus», 304, 1955, p. 1.

[4] Si tratta di villa La Saracena, 1955-57, villa La Califfa, 1966-77, villa La Moresca, 1968-81.

[5] MORETTI, Tradizione muraria, cit.