GLI STAZZI COSTIERI DI ARZACHENA

DALLA PASTORIZIA AL TURISMO

(cliccare sui titoli)

Cannigione

Baja Sardinia

Liscia di Vacca

Abbiadori

Monti Canaglia e Santa Teresina

Diga del Liscia

La dolce vita

Come poteva essere e non è

Un piano senza fine

La legislazione urbanistica

di SEBASTIANO FILIGHEDDU

tratto da

DALLO STAZZO ALLA COSTA

ARZACHENA TRA PASTORIZIA E TURISMO VIP

Cagliari, Tema, 2008

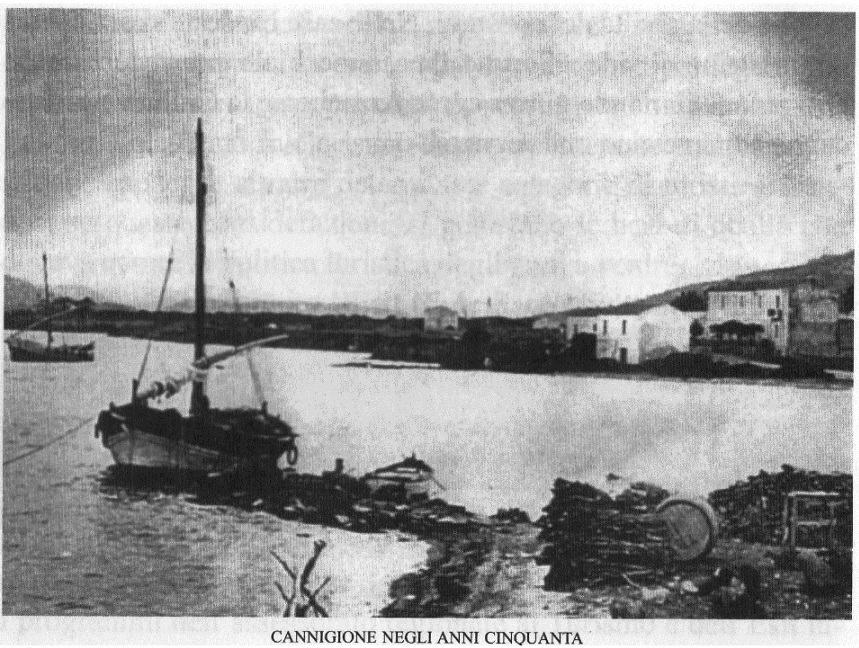

CANNIGIONE

È il secondo centro abitato del comune; la frazione era costituita da poche case affacciate sul golfo, da abitazioni di proprietari locali e da alcune seconde case di possidenti con residenza stabile ad Arzachena. Era un centro di raccolta di varie derrate le quali venivano trasportate da e per l’isola de La Maddalena. Il barcone Enrico Antonio era di proprietà di Raimondo Orecchioni e Giacomo Filigheddu, mentre il San Paolo e il San Giuseppe erano della famiglia Pileri.

Gli abitanti di Arzachena si tenevano a debita distanza dal mare. Il flagello della malaria che regnava sulle coste ottenne l’effetto di rendere il mare un nemico; alcuni andavano solo dopo la trebbiatura per liberarsi dal sudore, dalla polvere e dalla pula, impastati sulla pelle. Si potevano contare sulle dita di una mano quelli che allora frequentavano la spiaggia di Cannigione: la famiglia di Nicola Columbano, che vi aveva installato un casotto in legno, la famiglia di Giovanni Filigheddu (noto Parriciatu), la famiglia di Antonio Sanna, di Nico Baffigo e di Antonio Filigheddu; e poi i fratelli Luca e Giacomo Filigheddu, i quali avevano costruito all’estremità del borgo la loro seconda casa. A questi se ne aggiungevano pochi altri che soggiornavano solo la domenica, arrivando con il carro a buoi e costruendo con la scala del carro e un lenzuolo una capanna per ripararsi dal solleone.

Erano rari anche i pescatori che sui chiattini operavano nel mare di Cannigione: al centro della borgata, di fronte all’attuale porto, viveva la famiglia Pileri il cui capostipite Giovanni ebbe nove figli. Uno di questi, Bartolomeo Pileri, nato nel 1919 e morto nel 1994, mise al mondo con Sebastiana Ragnedda dieci figli; fu un padre padrone, ma col suo autoritarismo riuscì a costituire un piccolo impero e oggi, al posto della piccola trattoria, ci sono un rinomato ristorante e un albergo, l’Hotel del Porto, che dà lavoro a quaranta persone ed è gestito con estrema capacità imprenditoriale da Tore Pileri.

L’hotel si affaccia da una parte verso il porto con i suoi yacht, dall’altro verso il centro di Cannigione. Le camere si caratterizzano per un arredamento in stile mediterraneo con colori tenui. L’ospitalità calda ed autentica, il servizio discreto ed impeccabile, gli ambienti eleganti sono i segni distintivi di un soggiorno all’Hotel del Porto. Dalla camera alla barca pare che l’Hotel del Porto voglia svelare un nuovo stile di vita: rappresenta la più comoda e suggestiva alternativa alla propria casa per una vacanza da sogno.

Il ristorante propone una cucina d’impronta mediterranea con squisiti piatti di pesce accompagnati da vini pregiati, ed è frequentato e ricercato da una clientela molto raffinata ed esigente.

Un’altra numerosa famiglia proveniente da Sant’Antioco, i Puddu, abitava in una casetta sulla spiaggia a Cannigione. Il ponzese zio Silverio possedeva, invece, un piccolo gozzo a remi e un piccolo autocarro col quale distribuiva la sua mercanzia mischiando maglie. pantaloni, mutande e pesce.

C’era pure un pescatore di Pozzuoli molto singolare, piccolo, zoppo e sempre scalzo, soprannominato Pacchianella, il quale, arrivato a La Maddalena, incontrò per caso l’allora podestà di Arzachena, Luca Filigheddu, che lo portò con sé a Cannigione e qui gli assicurò vitto e alloggio in cambio di alcuni servizi, come pescare e cucinare

il pesce. Era la “macchietta” del paese, cantava, divertiva la gente e ispirava tanta simpatia. Quando veniva fermato dalla Finanza con l’intimazione “alto là, chi va là”, prontamente rispondeva: “Pacchianella che va a pesca”.

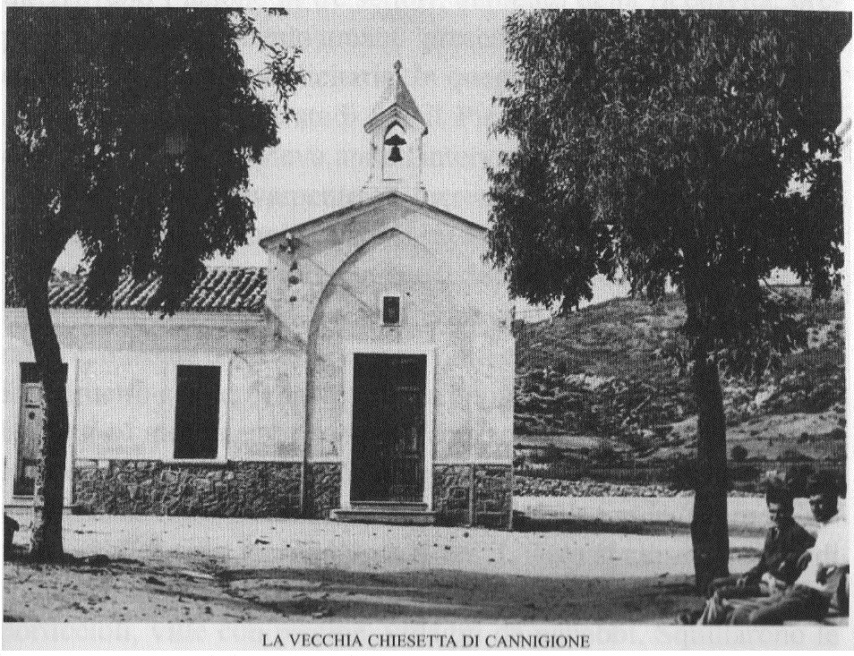

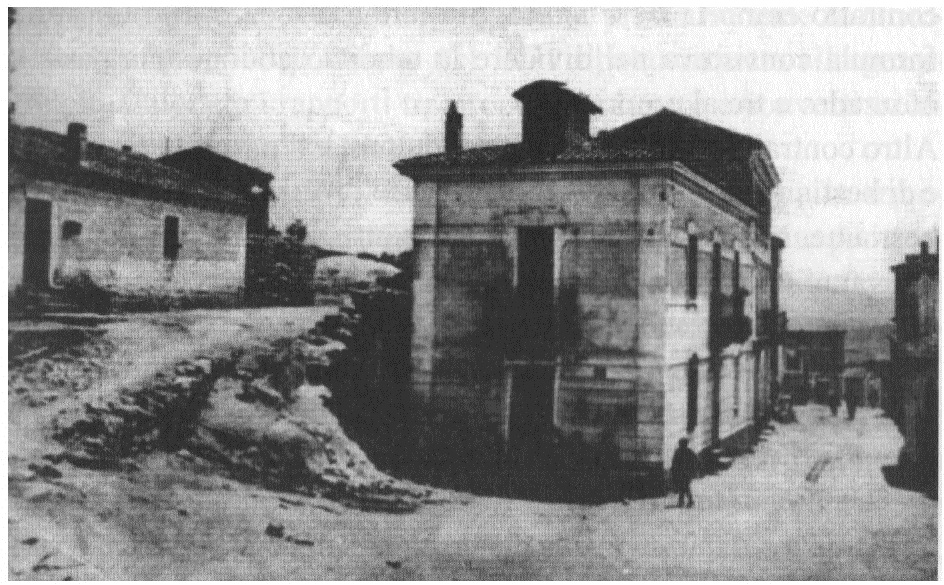

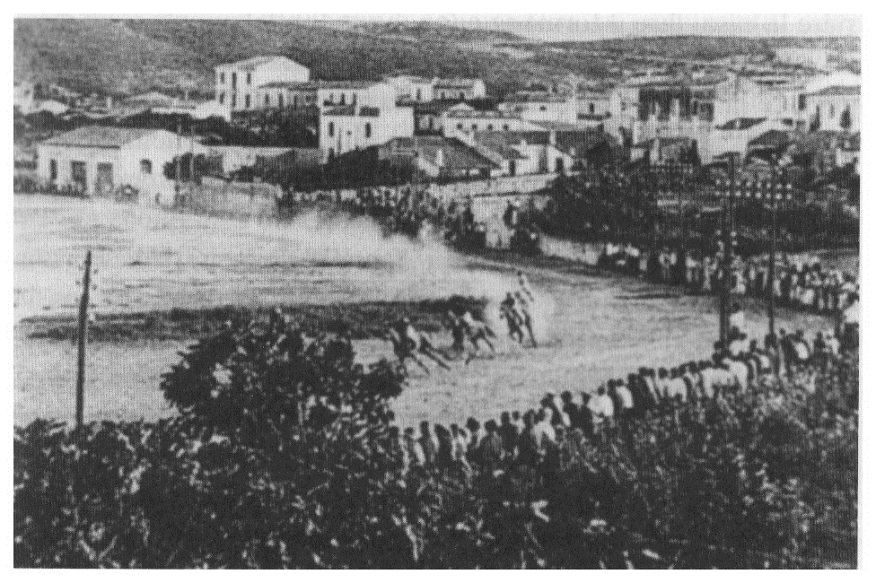

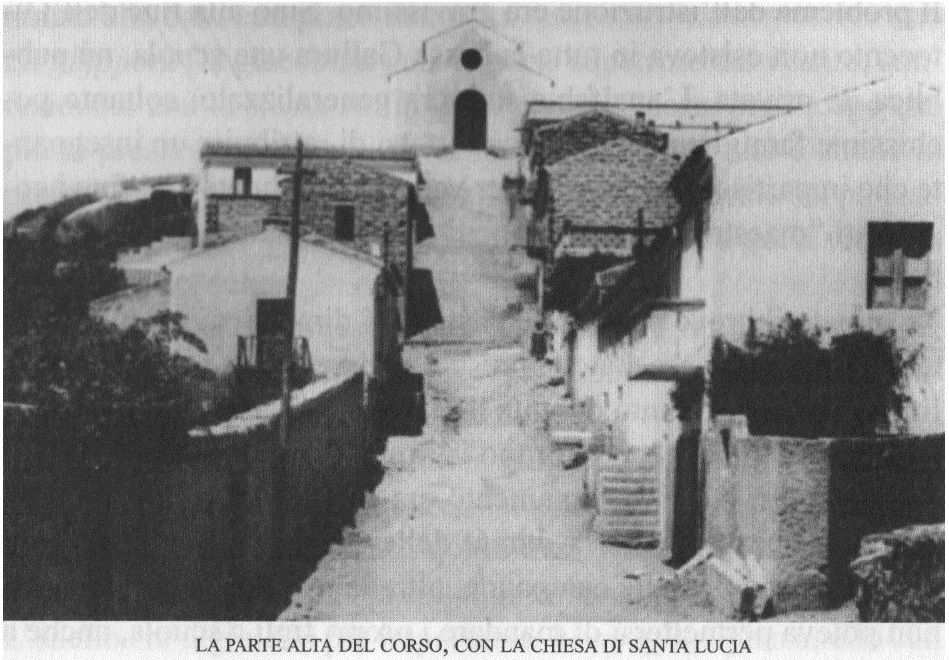

Luca Filigheddu aveva una casa all’estremità del borgo, di fronte alla spiaggia principale di Cannigione, ed era accudito dalla scorbutica Bastiana Farina. Amministrò il paese di Arzachena per dodici anni e realizzò molte e rilevanti opere come il modernissimo palazzo scolastico con una palestra coperta. Fece erigere su un bastione granitico la bella chiesa di Santa Lucia, fece realizzare l’architettonico palazzo comunale, si adoperò per risanare Piazza Risorgimento dalle acque piovane provenienti dalle parti alte con una condotta sotterranea e con una spaziosa e comoda scalinata. Realizzò la stazione ippica, la pesa pubblica e l’ampio cortile per la fiera del bestiame.

Oltre che per le opere realizzate, Luca Filigheddu viene ricordato perché, con il suo carisma e la sua autorevolezza, amministrò prudentemente l’ambiente paesano nei tempi difficili del regime fascista, periodo in cui era facile la prevaricazione da parte del segretario politico o del segretario federale.

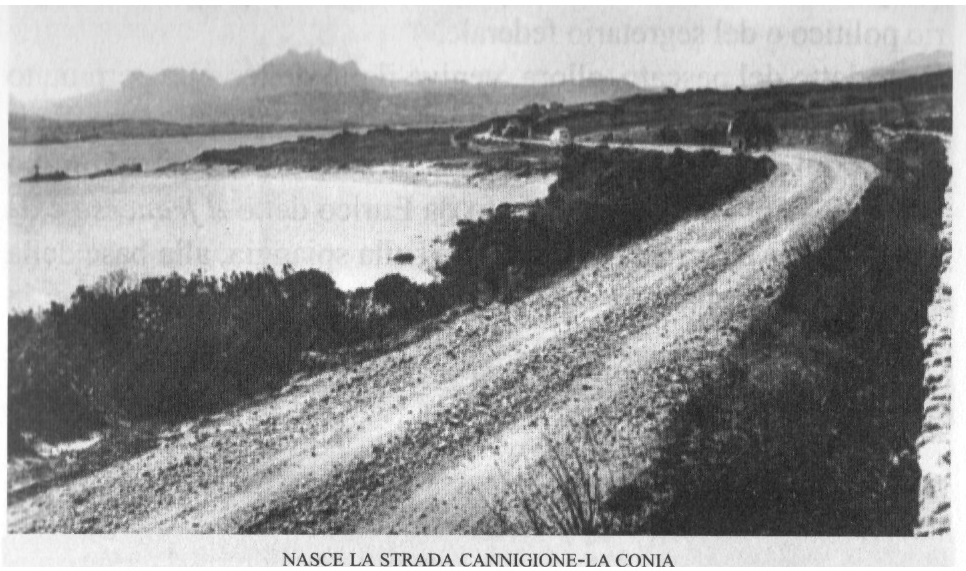

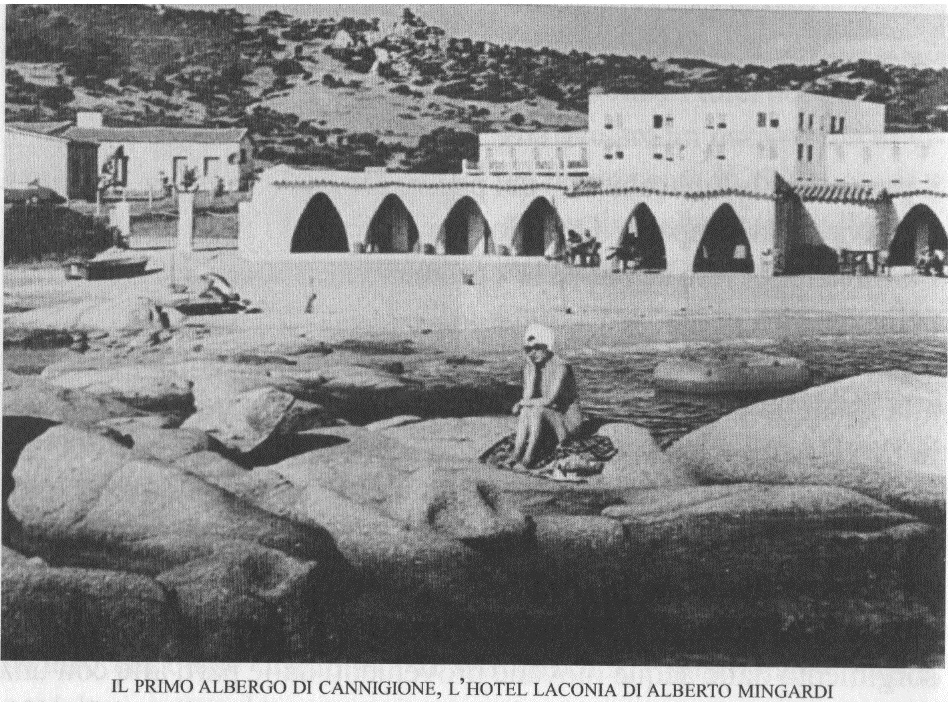

Il prodotto del pescato, allora, veniva il più delle volte permutato con altri prodotti: per due aragoste veniva dato un boccione di vino. I primi pionieristici insediamenti turistici a Cannigione furono fatti da Nenni Puddu, coadiuvato da Enrico detto il francese e da sua moglie Marisa, che costruirono sulla spiaggia, alla base della banchina, uno chalet in cui si poteva mangiare, bere e ballare; in seguito fu costruito l’ostello della gioventù e il ristorante bar La Lampara; più tardi il bolognese Alberto Mingardi costruì il primo albergo, l’Hotel La Conia.

Gli abitanti di Cannigione erano rappresentati quasi esclusivamente dalle famiglie Pileri, Orecchioni, Fresi e Filigheddu; oggi Cannigione ha raggiunto proporzioni e dimensioni notevoli. L’abitato si è esteso non solo lungo il litorale sino a La Conia e Balca Brusciata, ma ha avuto una vasta estensione sino a la Sarra di lu Entu, li

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

INDICE

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

BAJA SARDINIA (Battistoni)

Oggi è stata ribattezzata Baia Sardinia, ma era ancora Battistoni quando, negli anni Cinquanta, gli arzachenesi vi si recavano per nuotare nelle sue acque smeraldine o per tuffarsi dalla banchina.

Era la sede della colonia marina organizzata e finanziata dall’associazione delle donne cattoliche di Arzachena.

Unico il suo ambiente incontaminato, il suo silenzio, rotto solo dai passi del custode dei depositi dell’acqua e dall’arrivo delle barche cisterna che, ormeggiate nel pontile, caricavano l’acqua da trasportare a La Maddalena per i consumi della Marina militare. In estate la spiaggia era animata da un folto gruppo di ragazzi provenienti da Arzachena per fare colonia. Era una bella esperienza perché lontani dall’ambiente di ogni giorno. Le giornate passavano lente nuotando in un mare purissimo e prendendo il sole sulla spiaggia di sabbia finissima, di fronte all’isola di Caprera e con una vista panoramica sull’arcipelago di La Maddalena. I pasti venivano consumati al fresco sotto un ponticello.

Oggi tutto è cambiato, sono arrivati i bolognesi e non si contano più gli hotel, i ristoranti, le seconde case e i luoghi di attrazione per svago e divertimenti quali la discoteca Ritual, ritenuta la più bella d’Europa per il suo caratteristico locale ricavato in una grotta di granito.

LISCIA DI VACCA

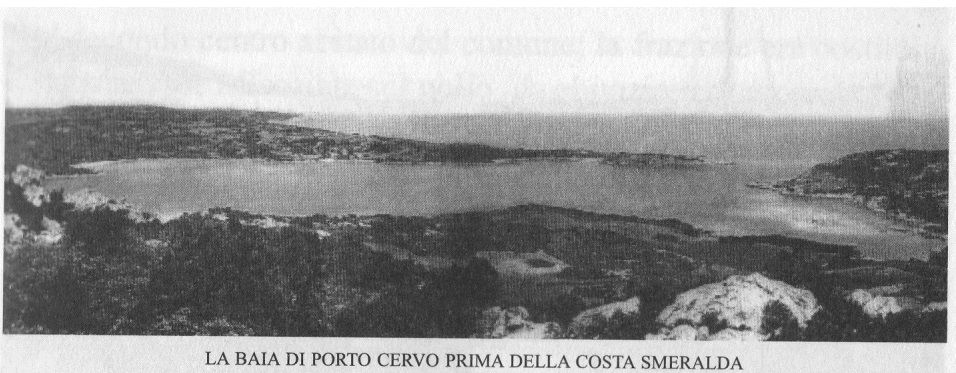

La frazione di Liscia di Vacca era abitata dalla famiglia Orecchioni. Le poche case erano costruite a ridosso di una chiesetta posta su un colle di fronte al mare, con una vista panoramica sull’arcipelago di La Maddalena e su quella che sarebbe poi diventata la Costa Smeralda, con uno scenario di incanto.

Gli abitanti di Liscia di Vacca avevano una certa familiarità col mare, sia perché tutte le settimane approdava al piccolo molo una barca che li collegava con La Maddalena, con cui scambiavano derrate, sia perché si era sviluppato un modesto contrabbando con la vicina Corsica. La zona era punto di arrivo di diverse derrate provenienti da Tempio, che venivano da qui imbarcate.

Era ben collegata grazie ad un mezzo della Marina che il martedì e il giovedì faceva il cosiddetto “giro di Levante”; partendo da La Maddalena toccava Capo Ferro, Liscia di Vacca, Punta Rossa, Cala Battistoni, Tre Monti e Capo d’Orso. Le genti di Liscia di Vacca andavano a La Maddalena a comprare beni di prima necessità al bazar di Silvia Colonna, sito in Piazza Comando, al bazar delle sorelle Scotto, in via Garibaldi o all’alimentari di Doratina Conti, sempre in via Garibaldi. Quest’ultima importava tutte le novità. Lei e le nipoti precorrevano i tempi in fatto di moda, si truccavano e giocavano a tennis, e per questi motivi erano molto chiacchierate.

Quintino Leoni, allora imbarcato sul mezzo della Marina, regalava spesso alle genti della frazione del carburante o delle candele, dato che in quel periodo non c’era ancora la corrente elettrica. Costoro per sdebitarsi dei favori ricevuti lo invitavano a pranzo offrendogli un menù fisso a base di fagiolini e patate; il menù cambiava solo nei giorni festivi e consisteva in patate e fagiolini.

ABBIADORI

Vi è stato sempre un insediamento fisso di pastori, gli Azara, proprietari di terreni aridi e sassosi, dai quali era difficile ricavare il necessario per vivere.

La sua collocazione ha tuttavia favorito lo sviluppo della borgata poiché si trova al centro di un importante snodo stradale del sistema viario della Costa Smeralda. Si deve attraversare Abbiadori per arrivare da una parte a Porto Cervo e, dall’altra, a Cala di Volpe e all’incantevole penisola di Capriccioli, col suo mare trasparente e lucido, che dalla riva verso il largo assume delicate colorazioni di verde fino a raggiungere la meritata qualifica di smeraldo.

L’ondeggiare delle sue marine alle prime luci del giorno, o al calar del sole quando la brezza lambisce la superficie dell’acqua, crea uno spettacolo da sogno. Le albe e i tramonti, come le notti di luna, regalano una sensazione di estasi.

La prima persona ad insediarsi a Capriccioli fu un dentista genovese, il dottor Gasco, il quale comprò a poco prezzo un piccolo appezzamento di terreno in riva al mare e vi costruì la prima casa; era presente inoltre una residenza della Marina militare, dove le famiglie degli ufficiali trascorrevano le loro vacanze.

MONTI CANAGLIA e SANTA TERESINA

In passato erano considerate le borgate più isolate e derelitte; oggi sono rinomate località turistiche.

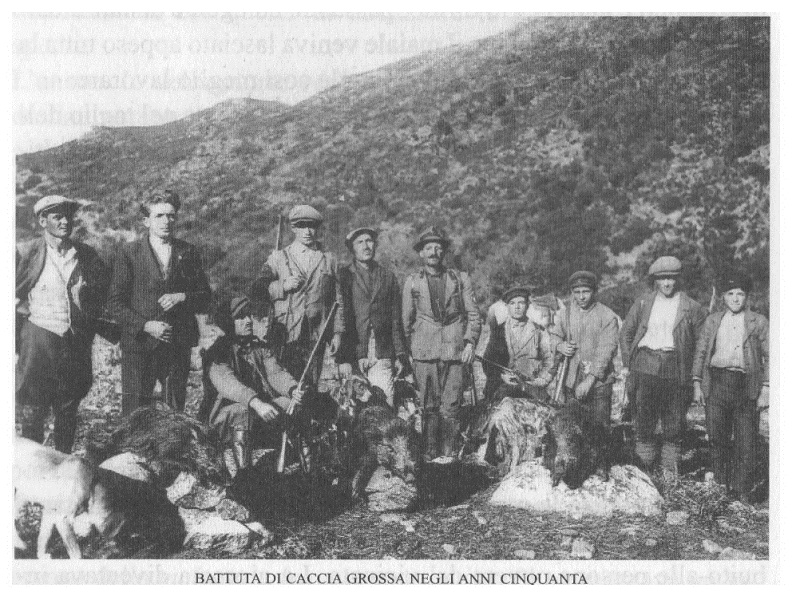

Risiedere a Monti di Mola significava essere realmente poveri. Gli abitanti venivano chiamati padroni di pietre; erano dei terreni riservati al digiuno delle capre. Gli abitanti di Monti di Mola erano proprietari sì, ma di miseria; quando venivano ad Arzachena, li si poteva incontrare scalzi e con le scarpe a tracolla, che indossavano solo all’ingresso del paese per non sciuparle, essendo le uniche che possedevano.

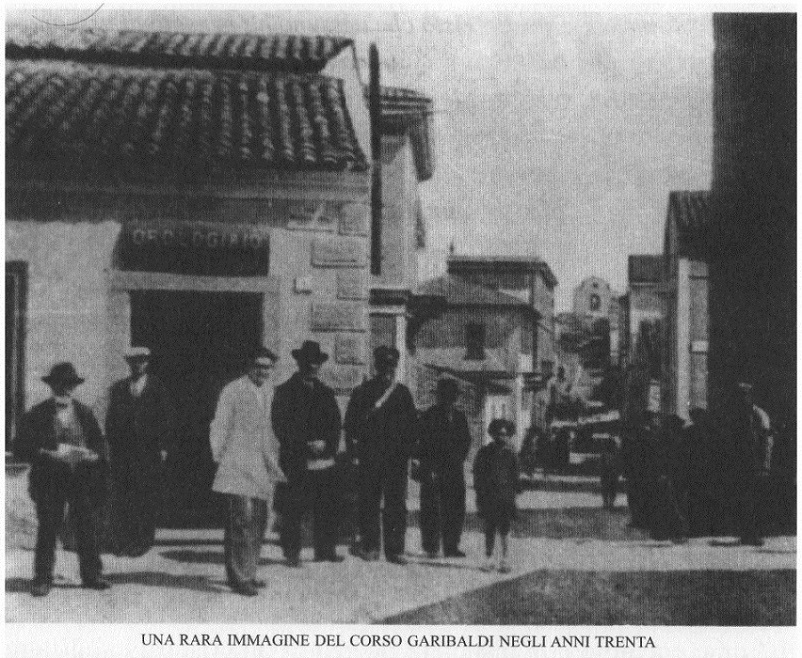

Spesso si recavano nel negozio di Nicola Columbano, all’inizio del corso Garibaldi, dove gli si permetteva di raccogliere gratis i pezzi di spaghetti e degli altri tipi di pasta che si erano depositati sul fondo dei cassettoni in cui la pasta veniva tenuta (a quei tempi la pasta non era ancora confezionata in scatole, e veniva venduta a peso).

Quando il veterinario si recava a Monti Canaglia per marcare le bestie, spesso non avevano il sapone da dargli per potersi lavare le mani; se si scucivano i pantaloni, dovevano infilarsi dentro un sacco e aspettare fino a che le donne non li rammendavano, non avendo il cambio.

Con il passare del tempo, in modo vertiginoso e sorprendente, il prezzo di quelle terre sterili e rocciose sali in modo incredibile e nacque la fola di Monti di Mola, con la differenza che la fiaba in questo caso si è tramutata in realtà, e gli abitanti di quelle misere contrade si sono trovati dall’oggi al domani con le tasche piene di soldi, che parecchi di loro non sapevano nemmeno contare.

Diga del Liscia

Già a partire dagli anni 1948-1950 si studiò l’opportunità di utilizzare le acque del Liscia per l’irrigazione della piana di Arzachena e di Olbia e per fornire acqua potabile alla popolazione della bassa Gallura. Gli sforzi congiunti dei sindaci della bassa Gallura e del presidente della provincia, Nino Campus, sostenuti dal ministro Segni, diedero una concreta attuazione alla formula proposta, in modo da soddisfare le esigenze della zona e non deludere ulteriormente l’attesa di quelle laboriose popolazioni.

Le acque che alimentano il Rio Liscia, fino alla gola di Calamaiu, sono quelle defluenti dal versante nord del Limbara, dal versante est della catena dei monti di Aggius, dal versante sud dei monti Pulchiana e di Canaili, nonché dai versanti ovest dei monti di Saurru, Pozzo e Pudda. Si sarebbero potuti invasare oltre novanta milioni di metri cubi d’acqua che sarebbero poi stati trattenuti mediante la costruzione di una diga in muratura. L’invaso sarebbe servito per l’approvvigionamento idrico dei centri urbani di La Maddalena, Palau, Arzachena, Cannigione, Olbia. Si riteneva che con tale disponibilità di acqua fosse possibile irrigare un comprensorio complessivo di circa diecimila ettari.

Oltre alla costruzione della diga nella stretta di Calamaiu, si prevedeva necessariamente la costruzione di una adeguata canalizzazione per portare l’acqua del bacino alle zone di utilizzazione, nonché lo sviluppo di una ulteriore rete di tubazioni per la conduttura dell’acqua necessaria all’alimentazione dei centri su citati.

Le opere che si prevedevano erano: diga di sbarramento da costruirsi in corrispondenza della zona di Calamaiu, canale a pelo libero dalla presa a Li Cuponi, punto di deviazione per i rami di Palau e Olbia, la canalizzazione a pelo libero da Li Cuponi a Tuvulu Maiori per il ramo verso Palau: in questa località era pure prevista la costruzione di un impianto di depurazione per le acque potabili di alimentazione dei centri di Palau, La Maddalena, Arzachena, Cannigione, mediante una galleria di seicento metri lineari.

Sottopassando la ferrovia e la strada per Palau, si sarebbe dovuto arrivare da Tuvulu Maiori in prossimità dello stazzo Casa Noa, da dove sarebbe iniziata la condotta in pressione. Dallo stazzo Casa Noa alla collina di Baraggi si prevedeva lo sviluppo di una tubazione di nove chilometri. Nella collina di Baraggi sarebbe stato costruito un vasto serbatoio interrato per la distribuzione dell’acqua nei centri di Palau e di La Maddalena. Per l’alimentazione di questa ultima città si esaminava la possibilità di una condotta sottomarina, già studiata e prospettata anche in passato da valenti specialisti. Era prevista inoltre una canalizzazione a pelo libero da Li Cuponi alla zona di Maccioccatu per il ramo di Olbia.

Per quanto riguarda la zona di Arzachena la superficie irrigabile comprendeva anche il comprensorio di bonifica idraulica di Salone, classificata fra le bonifiche di prima categoria della Sardegna con una superficie di duemila ettari.

La spesa prevista per l’intera opera era di tre miliardi di lire. È chiaro che l’opera avrebbe apportato notevoli vantaggi in una vasta estensione di terreno, che offriva tutti i requisiti per garantirne la convenienza, senza considerare che senza questa opera non sarebbe potuta sorgere la Costa Smeralda.

La diga del Liscia venne ultimata nel 1960 e il costo complessivo della sua costruzione, dei canali adduttori, della rete della distribuzione irrigua, delle strade, delle infrastrutture e della chiesa di Cannigione, si aggirò sugli otto miliardi di lire.

Fino ad allora il piccolo proprietario era limitato nelle sue risorse, non poteva arrivare ai progressi dell’industria agraria, e si trovava alla mercé dei commercianti; le sue limitate risorse gli impedivano di adottare i sistemi di coltura più remunerativi.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

INDICE

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

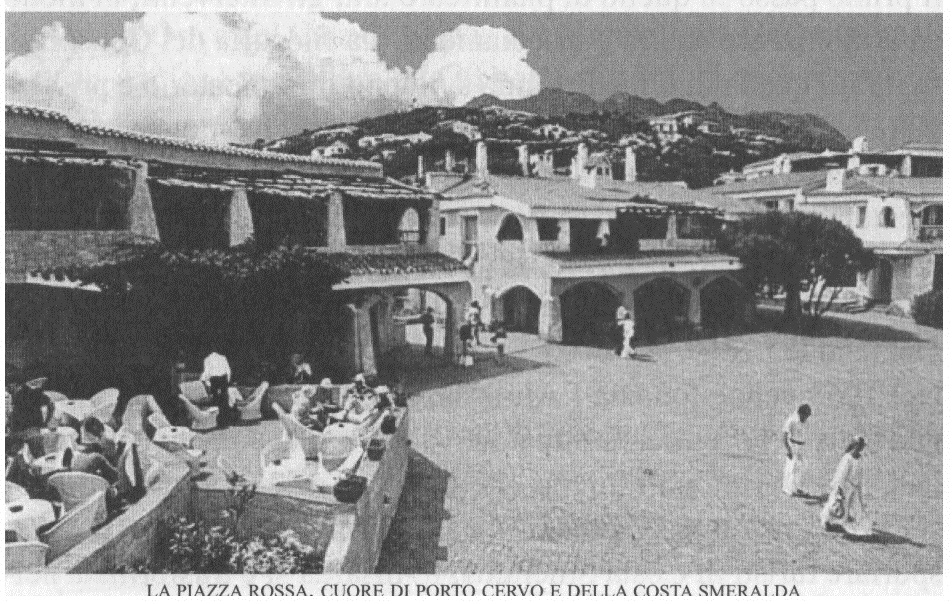

La dolce vita

Dal 1964 in poi agli insediamenti del Consorzio Costa Smeralda si affiancano le prime strutture private: la discoteca La Contra, il bar Pedro’s, il ristorante Piccolo Mondo, la discoteca Ritual, il ristorante Petronilla e il Kabuga, situato sotto l’hotel Luci di la Muntagna, dove si poteva ammirare la bellissima intrattenitrice meticcia Kuala, morta pochi anni dopo al Number One di Roma.

La Contra, di proprietà di Maria Orecchioni e Tosino Anfossi, era il punto di ritrovo serale dove si mescolavano personaggi famosi che circolavano in quel periodo in Costa e giovani play-boy di Arzachena. Quest’intreccio tra giovani locali e personaggi internazionali, nobili e miliardari frequentatori della Costa, si interruppe negli anni Settanta a causa del triste fenomeno dei sequestri di persona. Da quel momento noi giovani venimmo allontanati con eleganza; nel momento in cui ci presentavamo nei locali più esclusivi, quali S’Inferru, il cameriere ripeteva lo stesso ritornello: “È tutto esaurito”.

Allora si ballava al suono di un juke-box: solo più tardi con l’orchestra di Angelo Corda. Le due cameriere erano la bruna Malù e la bionda Cristine, che hanno fatto sognare tanti giovani. Tra gli avventori più assidui ricordiamo un personaggio atipico per quei tempi, Flavio Sorrentino, la miliardaria americana Barbara Hutton, i playboy internazionali Piacentini, Gigi Rizzi e Beppe Piroddi, le sorelle Lilli, Lolli e Ione, Antonio Farre, Lelle Saba e Leo Deturco, Aune (bellissima finlandese venuta a Porto Cervo al seguito di Arcarosa), Aldina Torchio, Franco Buscarino, Lorenzo Demuro, Pasquale Demuro, Giovanni Chiodino, Franco Maxia, Matteo e Antonio Inzaina.

Facemmo nostro il motto di Raphael Neville: “Sognare è vivere”. Nello stesso periodo due coniugi spagnoli aprono a Liscia di Vacca il Pedro’s bar, frequentato dai nomi più famosi che circolavano in quel periodo in Costa tra cui Podbielski e la moglie Giselle, molto potente quest’ultima nell’entourage del Consorzio per le sue numerose conoscenze a livello mondiale in quanto era un alto funzionario dell’Onu.

Vi si potevano incontrare il figlio di Rockefeller, Michele Schironne (import-export), il marchese Luis Nasalli Rocca, l’arredatore Stucchi, i playboy sassaresi Quirino Arrigoni e Gianni Bussu, il miliardario Jean Louis Olivier, il ministro inglese Profumo, protagonista del famoso scandalo a luci rosse che fece traballare il governo inglese.

Il Pedro’s ebbe pochi anni di vita, poiché fu chiuso per spaccio di droga; la sera della retata era presente nel locale Margaret d’Inghilterra. Riapri con la gestione del marchese Luis Nasalli Rocca col nome di Scorpios e poi ancora col nome di Number One.

Nello stesso periodo apriva a Liscia di Vacca il ristorante Piccolo Mondo, costruito da Costantino Porcu venuto da Cagliari al seguito dello zio, l’ing. Porcu, che nel 1963 aveva costruito l’hotel Pitrizza. Costantino da manovale diventò prima il tuttofare della fotomodella Bettina e di Podbielski, poi riuscì a costruirsi un bellissimo ristorante frequentato dalla gente in della Costa. Vi si potevano incontrare il re d’Egitto Faruk da poco spodestato, i Reali d’Olanda e i calciatori dell’allora grande Cagliari, con Scopigno in testa. Più tardi Costantino Porcu venne affiancato nella gestione del ristorante da Robert Zennerman, da poco cacciato dalla direzione dell’hotel Romazzino.

Nello stesso periodo apriva S’Inferru, dove cantava Renato Sambo e dove suonava il piano Reno dell’orchestra Angelini. Il locale sali subito alla ribalta delle cronache nazionali per la furibonda rissa che avvenne a causa di un intraprendente corteggiatore della già nota e bellissima Virna Lisi; il gestore del night club per sedare la zuffa fu costretto a sparare in aria con la pistola, lasciando un buco nella volta. La grande pubblicità venne in seguito messa a frutto dal cameriere Piero Depperu, che si faceva dare la mancia per far vedere ai turisti curiosi il famoso “buco di Virna”.

S’Inferru diventò famoso pure per gli amori della principessa Yasmine con un cameriere dello stesso locale: il flirt costò il posto all’intraprendente innamorato e a chi gli reggeva la candela.

Intanto a Baia Sardinia un cercatore di diamanti proveniente dal Sud Africa con residenza a Parma, Andress, e la moglie americana, vestiti entrambi da hippy, ricavarono da una grotta una magnifica discoteca che resta a tutt’oggi la più bella d’Europa: al Ritual (costruito tutto in granito dall’impresa di Antonio Frasconi) si potevano ammirare la giovane Gloria Guida, Catherine Spaak e Maria Bice Azara. Vi lavorava il siciliano Franchino, che pur essendo piccolo, grasso e calvo si beccava le più belle donne che circolavano in zona.

Nel villaggio Sa Conca apriva il ristorante Petronilla, che diventò subito una meta obbligata di tutti i frequentatori di discoteche, uomini d’affari o residenti a Porto Cervo: tra questi non era inusuale incontrare don Fresi, il parroco di Stella Maris, col suo chierichetto Franco Salaris, che muoveva i primi passi nella Porto Cervo anni Settanta per divenire poi un protagonista della vita notturna della Costa, a pari titolo coi nomi altisonanti che si succedevano stagione dopo stagione.

Continuando la nostra escursione tra spiagge, banchine, barche, locali pubblici, avevamo l’avventura di incontrare di tutto, anche personaggi famosi che erano già diventati dei miti. C’era molto buon gusto in giro, ma anche un certo esibizionismo; era semplice allora essere à la page. Nessuno ti chiedeva conto della firma sul tuo slip o sul pareo. Bastavano un po’ di fantasia e buon gusto. Le scarpe in genere erano firmate madre natura. Era difficile individuare i personaggi tra quella gente che sembrava uscita in gruppo dalle pagine di Vogue.

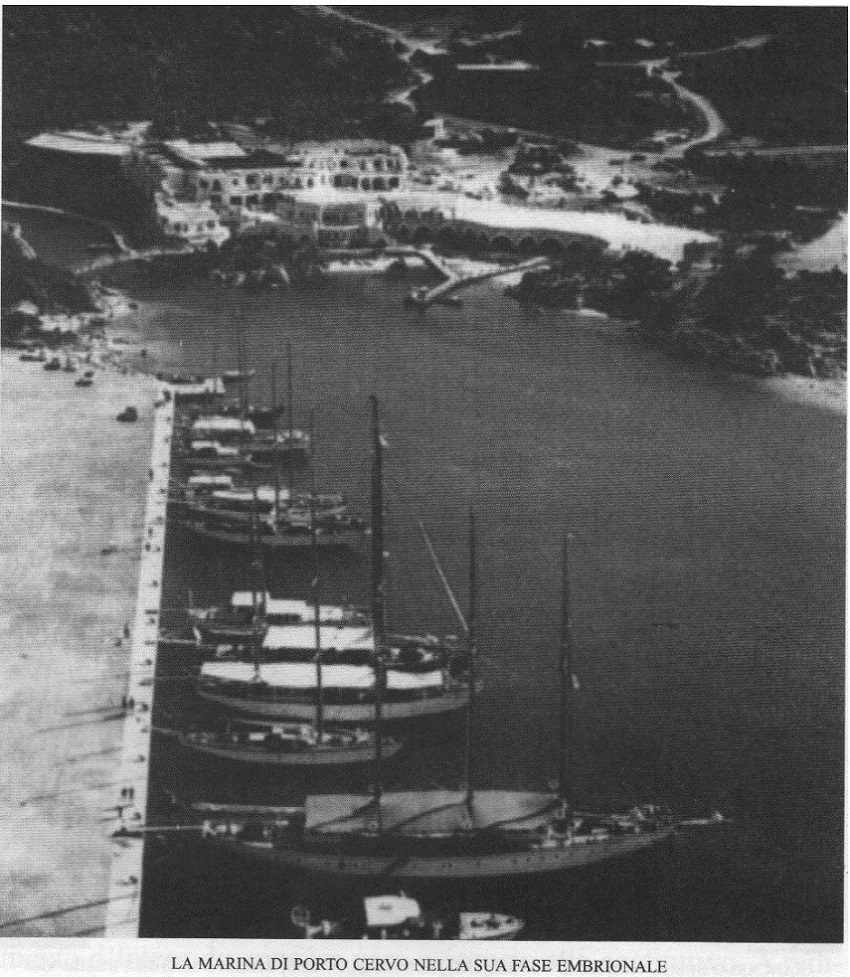

Tra i ricordi di personaggi famosi emerge un veliero alla fonda di Porto Cervo, l’Arboat. La regina di questa goletta di trenta metri era Isabella Conte, considerata allora una delle più belle donne di Porto Cervo, inventrice tra l’altro del Cafè du Port. Isabella, di origine napoletana, assieme al marito Titti aveva deciso di affittare un veliero dal principe Ruspoli e di trasformarlo in un ristorante galleggiante.

Era il 1966, a Porto Cervo c’era solo la Maison du Port; un po’ più in qua, a Liscia di Vacca, impazzava il Pedro’s, locale elegante hippy, al ritmo dei primi pezzi rock. Ospiti di rango armatori, signore e fanciulle di sangue reale, attori; a far da camerieri per un periodo c’erano Renato Zero e Loredana Bertè, future promesse del panorama musicale italiano.

Di barche allora non ve n’erano molte, e l’Arboat divenne il ponte privilegiato dei frequentatori della Costa. Si ricorda in particolare il conte Acquarone, che volle organizzare sulla goletta una festa da dedicare alla moglie, con il servizio dell’hotel Pitrizza e l’orchestra di Renato Sambo; spese 12 milioni in fuochi d’artificio e 36 per lo champagne (uno stipendio medio alto allora era di 75 mila lire).

Altri clienti abituali erano Margaret d’Inghilterra, Kashogi, Juan Carlos di Spagna, Costantino di Grecia, Ugo Tognazzi, Peter Sellers, Catherine Spaak, Philippe Leroy, i duchi di Kent, la principessa Soraya e Gian Franco Piacentini.

Nell’altra parte della Costa, in comune di Palau, Raphael Neville, che aveva cantato e ballato alle Folies Bergères vestito da donna con Josephine Baker, un giorno arriva in Sardegna, e da La Maddalena vede che sulla costa di fronte, Cala Francese, c’è una baia naturale, verdeggiante e ripida sul mare. Li Raphael comincia trasformando in spaghetteria un vecchio bunker, oggi noto come La Mitraglietta. Alle feste per il compleanno di Raphael, il 20 agosto, la piazzetta si riempie di una folla eterogenea e festante; specchio dei primi anni della costa.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

INDICE

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Come poteva essere e non è

Racconto qui di seguito alcuni episodi che hanno influito, e non in modo positivo, sullo sviluppo di Arzachena. Il lettore ne avrà in memoria tanti altri che sono stati causa e motivo dell’Arzachena che non c’è.

Gli anni Settanta registrano una frenetica attività politica. I partiti sono tutti in fermento e si sprecano gli incontri e i dibattiti sul futuro del paese. Si è convinti di aver trovato una miniera d’oro nella Costa Smeralda, ma nello stesso tempo si è consapevoli di aver perso la prima battaglia con Olbia che si era aggiudicata la sede direzionale del Consorzio, l’aeroporto, importanti aziende come la Cerasarda e la Biancasarda.

Ci si impegnava tutti per redigere il piano di fabbricazione del Comune, che avrebbe dovuto dare un assetto e una regolamentazione definitiva a tutto il territorio comunale.

Arzachena non è sul mare, ed allora nelle intenzioni iniziali si cerca di proiettarla il più possibile verso Cannigione; a tal fine si pensa ad un insediamento nella zona del Mulino da dove, oltre che con la strada esistente, si sarebbe arrivati a Cannigione lungo il fiume con un’ulteriore arteria. Ai bordi della via d’acqua si sarebbero dovuti prevedere dei piccoli insediamenti onde consentire l’apertura di punti di ristoro e una pista ciclabile.

Erano previste altre due direttrici per raggiungere rapidamente il mare di Arzachena: una strada che sarebbe partita da lu straduneddhu per raggiungere La Conia ed un’altra che, partendo dall’attuale 167, avrebbe attraversato lu canali di l’unfarru per uscire in zona Acula all’ingresso di Cannigione. Per snellire il traffico nel centro abitato di Cannigione si ipotizzava una bretella stradale che partendo da Ancioiu superava il centro a monte dell’attuale strada per finire a La Conia.

L’opera più importante sarebbe stata la costruzione del porto, che avrebbe dato grande impulso a tutto il settore turistico del golfo di Arzachena.

Per la realizzazione del piano di fabbricazione venne dato l’incarico agli architetti Ricci e Campus e all’ingegner Corti. Ma il piano venne completamente stravolto in quelli che erano gli indirizzi iniziali dell’équipe Ricci. Un buon piano può anche essere fatto da un bravo architetto, ma può essere stravolto in sede di approvazione in Consiglio comunale, composto da venti persone ognuna con i propri interessi da salvaguardare (e con quelli degli amici e amici degli amici).

Le carte del piano vengono viste, riviste e dibattute all’interno delle sezioni di ciascun partito politico. Ma mentre la misura e la modifica delle carte avveniva alla luce del sole, la normativa veniva pensata e gestita da una sola persona, la stessa che per circa trent’anni ha detenuto le chiavi della cassaforte del Comune.

Del collegamento rapido Arzachena-L’Unfarru-Cannigione non se ne fece nulla; la bretella prevista per il centro di Cannigione è rimasta sulla carta, anche se poteva essere realizzata dal Comune con una minima spesa in quanto il terreno è pianeggiante e non presenta particolari asperità. Si è preferito lasciare questa incombenza ai proprietari delle lottizzazioni che nel tempo si sarebbero realizzate.

Il porto, dopo quarant’anni, non è ancora stato ultimato e la stessa cosa dicasi per la casa di riposo allora programmata, di cui a distanza di così tanti anni non si intravede l’apertura.

Un piano senza fine

Arzachena, capitale della Costa Smeralda, sarebbe dovuta crescere almeno come centro servizi: il commissariato di polizia avrebbe dovuto essere realizzato ad Arzachena, così che almeno una trentina di famiglie sarebbe potuta risiedere stabilmente al centro, senza contare le tante persone che sarebbero venute per il rinnovo del passaporto, del porto d’armi o altro. Gli amministratori di allora volevano il commissariato in paese, ma in realtà fecero ben poco a livello pratico pur avendo allora come ministro dell’interno il senatore Cossiga.

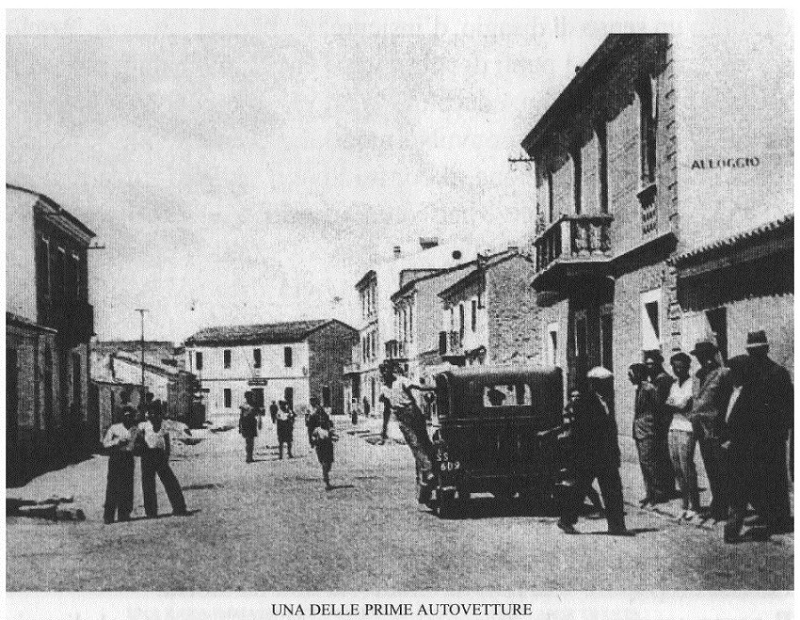

Negli anni Settanta era tutto un fermento di iniziative. Era trascorso un decennio dal boom della Costa Smeralda, un decennio ricco di cambiamenti non solamente sociali ma anche politici. Arzachena era diventata un punto di riferimento stabile per il settore turistico internazionale. Le attività legate al settore turistico e a quello edilizio posizionavano il nostro comune tra quelli a più alto reddito in Italia.

La società contadina che noi avevamo conosciuto cedeva il passo con le sue regole e i suoi riti; la solidarietà e l’aiuto reciproco caratteristiche delle nostre genti svanivano, le visite periodiche a parenti ed amici diventavano un piacevole ricordo.

Viviamo oggi in una società più squilibrata. Abbiamo da confrontarci coi difficili problemi dei giovani, dell’occupazione, dell’istruzione, della salvaguardia ambientale e il divario sempre più marcato tra le diverse generazioni. Sono gli anni in cui Arzachena, abbandonando la sua primaria occupazione, diventa con l’affermarsi della Costa Smeralda un centro turistico tra i più importanti d’Europa, una delle migliori realizzazioni architettoniche presenti nel Mediterraneo, che ha dato al nostro paese un grande impulso facendone uno dei comuni più ricchi d’Italia e uno dei paesi più conosciuti a livello internazionale.

Sarebbe servito un programma di politica turistica a livello regionale; durante i suoi primi anni di vita, il Consorzio ha realizzato il suo sviluppo ordinato solo grazie al suo regolamento interno. Fu il Consorzio per primo a dotarsi di un regolamento edilizio. Dopo la promulgazione della legge ponte nel 1967, l’Amministrazione comunale ritenne opportuno affidare all’architetto Figus la progettazione del programma di fabbricazione, ripreso a metà degli anni Settanta – per adeguarlo al decreto Soddu – dall’architetto Campus, dall’ingegner Corti e dall’architetto Ricci, docente quest’ultimo all’università di Firenze. Ciò ha suscitato un ampio confronto attraverso un approfondito dibattito tra le diverse componenti della comunità di Arzachena, teso alla valorizzazione del territorio e alla tutela ambientale. In tutti quegli anni Arzachena ha rappresentato un laboratorio urbanistico; metri cubi e metri quadri diventano il pane quotidiano di tutte le discussioni politiche. Il settore urbanistico ebbe un ampio spazio nelle discussioni che fino ad allora erano riservate ad esperti e professionisti del settore.

Il piano di fabbricazione viene approvato all’unanimità dal Consiglio comunale presieduto dal sindaco Piero Filigheddu nella primavera del 1980, accogliendo pure le indicazioni del Consorzio Costa Smeralda; ma in quella sera, passata alla storia come “la notte dei pennarelli”, scomparvero alcuni milioni di metri cubi in precedenza concordati col Consorzio Costa Smeralda. Il Consorzio contestò subito il piano, avanzando una richiesta volumetrica di circa sei milioni di metri cubi.

Il piano di fabbricazione recepiva tutte le direttive contenute sia nella legge nazionale che in quella regionale, che introduceva per la prima volta norme di salvaguardia come le zone H (rispetto assoluto) e prevedeva una fascia minima di salvaguardia dal mare e l’eliminazione di alcune concentrazioni costiere. Questo ha comportato una riduzione sostanziale di volumi edificatori in tutta la fascia costiera del comune.

La successiva amministrazione, insediatasi l’agosto del 1980 e guidata da Tino Demuro, andò oltre quanto preventivato dal piano e propose un ulteriore abbattimento volumetrico in fase di approvazione regionale. Il Comune di Arzachena voleva apportare drastiche e sostanziali variazioni alle quantità volumetriche, alla loro distribuzione nel territorio del Consorzio ed alla loro tipologia.

Ci fu un lungo braccio di ferro tra Comune e Consorzio e infine l’amministrazione ricorse al Tar contro la decisione della Regione Sardegna che approvava il piano in sintonia col Consorzio e come era stato concordato con la precedente amministrazione. Dell’argomento si interessarono tutti i maggiori quotidiani italiani ed esteri. Arzachena per un lungo periodo ha occupato le prime pagine dei giornali per il fascino che allora emanava l’Aga Khan e non è escluso che un eccesso di protagonismo degli amministratori abbia impedito un accordo che, oltre a fare gli interessi di tutti, avrebbe evitato il disinteresse del Principe nei confronti del nostro territorio. I giudici hanno dato ragione agli amministratori del Comune che avevano contestato il potere della Regione di modificare i loro progetti e di accordare privilegi a favore di pochi. Il riferimento era alla parte del decreto regionale che consentiva la costruzione di cinque ville di rappresentanza in riva al mare, una delle quali destinata all’Aga Khan e un’altra al ministro del petrolio dell’Arabia Saudita.

Oltre ai problemi urbanistici, in quegli anni si aprirono ampi dibattiti su questione ambientale e tutela del territorio. Questi problemi vennero trattati dai più in buona fede, altri ne approfittarono per fare qualche dispettuccio ad avversari politici.

Caso rappresentativo è stato quello dei due impianti per la produzione di inerti sistemati lungo il fiume San Giovanni, che nel periodo di grandi piogge creavano intorbidimento nelle acque del golfo; i Lions organizzarono dei convegni, con tanto di documentazione fotografica, per dimostrare che queste industrie, ed in particolare la Imi, stavano inquinando il golfo di Cannigione e parte del Mediterraneo. In quell’area, dicevano i contestatori, vivevano centinaia di fenicotteri rosa, anatre, galli cedroni, pollo sultano e tanta altra fauna in via d’estinzione che li aveva trovato rifugio: un vero e proprio paradiso avifaunistico, forse l’unica zona in Italia ad avere cosi tante specie di uccelli differenti e un numero imprecisato di piante e animali rari.

Per porre un rimedio definitivo al problema dell’inquinamento, si batterono assieme ai Lions il presidente della Lipu (Franco Lumachi), i giovani di radio Arzachena diretti da Piero Decandia, il Wwf e qualche giovane rampante convertitosi alla tematica ambientalistica dopo essersi venduto la terra nera di alcuni terreni di sua proprietà.

Lo scopo era quello di sensibilizzare l’opinione pubblica e le alte sfere della magistratura. Lo scopo venne pienamente raggiunto: sei volte l’amministratore dovette presentarsi di fronte al pretore in seguito ad altrettante denunce e alla fine la Imi venne venduta. I nuovi proprietari cercarono di eliminare il problema dell’intorbidimento delle acque e pensarono bene di mescolare nei vasconi di decantazione le acque reflue a dei flocculanti di piombo; la fanghiglia cosi ottenuta doveva essere trasportata a tre chilometri di distanza, in zona Sarraiola. Ma il proprietario dei terreni limitrofi all’impianto, vedendo la fanghiglia e pensando che fosse un buon fertilizzante, lo fece spargere sui bordi del fiume. Se si considera che in tutti questi anni un’enorme quantità di flocculanti di piombo sono stati messi a contatto diretto con l’acqua del fiume, si capisce subito che in tutto il territorio si sono depositate tonnellate di piombo che possono avvelenare qualunque specie di animali in particolare quelli acquatici. L’allarme vale anche per i pesci che si trovano lungo la foce del fiume San Giovanni e non si esclude che l’intossicazione possa andare più in là nella catena alimentare e raggiungere l’uomo.

La legislazione urbanistica

Ora che sono nati i primi alberghi, segno che la favolosa vicenda della Costa Smeralda si traduce in realtà, servono strade di collegamento, luce, acqua e tutte le strutture necessarie ad un’industria turistica.

Non esiste ancora un’azione incisiva da parte della Regione presso gli organi centrali quali Cassa del Mezzogiorno e Ministero del Lavoro. Serve da parte della Regione un serio programma di politica turistica; si fanno degli interventi anche di rilievo, ma frammentari perché manca una visione globale del problema e tutto dipende dall’efficienza degli uffici tecnici comunali e dal sovrintendente dott. Carità.

Durante i suoi primi anni di vita, il Consorzio ha realizzato il suo sviluppo ordinato e articolato solo grazie al proprio regolamento interno e alla supervisione del proprio Comitato d’architettura, che comprendeva anche la presenza del sindaco Giorgio Filigheddu, stipendiato per questa mansione dal Consorzio per la cifra di 500 mila lire mensili.

Le costruzioni erano autorizzate da singole licenze edilizie del Comune. Solo il 4 gennaio del 1972 l’Amministrazione comunale, con a capo Giovan Michele Digosciu, fa proprio il piano proposto dalla Commissione regionale, e il presidente della Regione, con l’accordo di tutte le forze politiche e sociali, emette il decreto d’approvazione del nuovo piano di fabbricazione e del regolamento edilizio del Comune.

Nel 1973 il Consorzio redige un programma d’investimenti a lungo termine, un programma ventennale.

Il documento evidenzia la serietà con cui sono state portate avanti le iniziative precedenti, propone la realizzazione di un programma dove, accanto alla graduale espansione delle attrezzature ricettive, vengano potenziate tutte le attività di sostegno esistenti e la creazione di nuove attività necessarie ad assicurare l’ulteriore crescita del turismo: attrezzature ricettive, agricoltura, industrie, trasporti, commercio, attività ricreative.

Il binomio sport-Costa Smeralda trova un’altra conferma nella realizzazione del Cervo Tennis Club, progettato dall’architetto John Griffith dell’Interplan di Roma. Il club offre la possibilità di fare la sauna, ginnastica in palestra, giocare a squash e tennis, nuotare nella piscina coperta.

Dopo nove anni il programma ventennale degli investimenti del Consorzio non aveva ancora ottenuto una risposta né favorevole né sfavorevole da parte del Governo regionale; e con le modifiche apportate dal comune di Arzachena nel piano di fabbricazione del 1972, di fatto il programma si rendeva completamente inattuabile. Eppure è evidente che il turismo, quale settore trainante dell’economia sarda, impone rapide scelte di programmazione a livello regionale.

Il Consorzio e gli operatori che operano in Costa Smeralda, per la serietà che li contraddistingue, intendono ricercare una soluzione a questo problema, ma non riescono a ottenere da parte delle autorità locali l’approvazione del piano ventennale di investimenti. Finalmente nel febbraio del 1983, sotto la presidenza di Angelo Roych, viene firmato il protocollo d’intesa; la Regione approva in via definitiva la variante al regolamento edilizio ed al piano di fabbricazione del Comune di Arzachena, consentendo al Consorzio Costa Smeralda di poter pianificare e programmare a lunga scadenza gli investimenti entro un preciso quadro di riferimento legislativo e di mercato.

Intanto i rapporti tra Amministrazione comunale, Regione e Consorzio si inquinano. Sotto il profilo politico e dirigenziale il Comune di Arzachena ha avuto un personale estremamente preparato, un ufficio tecnico all’avanguardia dove tutto era ben catalogato e ordinato sotto la guida di Francesco Mannoni. Politici e dirigenti tenevano testa con molta preparazione agli operatori, solitamente ben attrezzati. Dai confronti con il Consorzio – da una parte gli amministratori accompagnati da due o tre tecnici a volte neanche laureati, dall’altra una squadra d’ingegneri e architetti di fama internazionale – gli amministratori uscivano spesso vincitori.

L’unico problema è stato che alle proposte concrete presentate dagli investitori la classe politica locale, divisa al suo interno, non seppe o meglio non volle dare risposte certe. Si riuscì a ristabilire rapporti decenti solo nel 1994, quando il principe Karim mostrò ancora fiducia verso l’amministrazione locale e regionale fino a decidere di rischiare il 49 per cento della propria società finanziaria nell’ambito dell’assetto proprietario in Costa Smeralda, se entro scadenze predeterminate non si fosse concluso il programma sugli investimenti costieri, così come aveva chiesto il gruppo Sheraton che nel frattempo era subentrato come maggior azionista del Consorzio.

Gli accordi fra l’Aga Khan e la Sheraton prevedevano il controllo lel settore alberghiero da parte degli americani e del 100 per cento di quello immobiliare da parte della Finpar, facente capo al Principe. Purtroppo non si riuscirono ad ottenere le risposte necessarie per la chiusura della trattativa e l’Aga Khan, dopo quasi trent’anni trascorsi alla presidenza del Consorzio, decise di abdicare. La mancata approvazione dei piani di sviluppo presentati vent’anni prima, il celebre Master Plan, indusse Sua Altezza alle dimissioni, con la conseguenza di dover rinunciare al proprio 49 per cento del Consorzio.

Agli americani della Sheraton succedettero poi quelli della Starwood.

Nel primo ventennio della Costa, l’afflusso turistico negli alberghi del comune di Arzachena è andato aumentando in media del 113 per cento l’anno, contro un aumento medio annuo dell’11 per cento in tutta la regione sarda. Inoltre, in questo ventennio, contro un tasso di crescita della popolazione nella regione dell’11 per cento, i due comuni di Olbia e di Arzachena hanno visto aumentare i loro residenti rispettivamente del 63 e del 72 per cento. I tassi di occupazione si sono sempre mantenuti notevolmente superiori a quelli medi regionali e in particolare si è riscontrata una rilevante concentrazione dell’occupazione nelle attività collegate al settore edilizio turistico. Lavorazione del legno, costruzioni, alberghi e pubblici esercizi, settore alimentare, ceramica e trasporti, ad Arzachena e in tutto il territorio hanno registrato un aumento occupazionale del 161 per cento.

In sintesi, si può dire che il ruolo trainante dell’industria turistica per l’economia della Sardegna in generale, e della Costa Smeralda in particolare, risulta più che evidente.

Ora la favola continua con il nuovo personaggio Tom Barrack, libanese d’origine e statunitense d’adozione, che diventa unico proprietario dell’intero Consorzio Costa ancora uno dei pochi luoghi al mondo ad altissimo richiamo turistico e che è riuscito a preservare l’ambiente.

Oggi Barrack si trova a progettare lo sviluppo partendo dalla valorizzazione

del patrimonio immobiliare e ambientale esistente, convinto che il turismo sia il settore economico con la maggiore possibilità di crescita, a patto che non si isoli dalle altre economie locali, quali l’artigianato, l’agricoltura, l’allevamento e l’industria medio-piccola.

La Costa è stata pensata in un periodo in cui il turismo era un fenomeno d’élite, ma ora deve adeguarsi ai tempi che cambiano e Barrack (assieme a Comune, Provincia e Regione) deve trovare una strada nuova e cercare di allungare la stagione attraverso una concreta valorizzazione delle risorse ambientali, del turismo sportivo, di quello culturale e di quello legato alla cura della persona. Purtroppo su questa strada non si intravedono iniziative né da parte del privato, né da parte del Comune.

Fino a qualche anno fa, durante la stagione invernale restavano aperti l’Hotel Cervo e il bar Baffo nella piazzetta, dove si davano convegno imprenditori e manager locali e coloro che avevano deciso di trascorrere nelle loro ville parte dell’inverno. Si cercava almeno di salvare le apparenze.

Oggi anche quel residuo pudore è scomparso e la Costa Smeralda d’inverno è una terra fantasma: tutto chiuso, piazzette deserte e le insegne delle boutique avvolte nel cellophane. Un villaggio senza vita. E all’allungamento della stagione non crede ormai più nessuno.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

INDICE

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈