2016

INDICE

Riassunto

Abstract

Ringraziamenti

Introduzione

CAPITOLO I

Il Progetto Costa Smeralda – Visione e manifestazione di una società ⇒

1. Il turismo internazionale arriva in Sardegna

2. Gli inizi del progetto Costa Smeralda

2.1 La fondazione del consorzio

2.2. L’acquisto dei terreni. Il dibattito teorico e progettuale sull’architettura e pianificazione turistica negli anni ‘60

3. Gli abitanti della Costa Smeralda

3.1. Un quartiere residenziale

3.2. Linee guida di progettazione – Paradiso naturale, esclusività, campo d’azione

3.3. Stili di vita degli abitanti temporanei

3.4. Parte di una rete globale di insediamenti turistici

CAPITOLO II

Prototipi architettonici ⇒

1. Introduzione

2. Parametri di progettazione fondamentali

2.1. Riferimenti architettonici generali

2.2. Riferimenti alla tradizione edilizia sarda

2.3. Regole edilizie del Consorzio Costa Smeralda

3. Luigi Vietti

3.1. Villa Tamarisca

3.2. Hotel Pitrizza

4. Jacques Couëlle

4.1. Casa Renaredda

4.2 Hotel Cala di Volpe

5. Savin Couëlle

6. Michele Busiri-Vici

6.1. I primi edifici residenziali

6.2. Hotel Romazzino

7. Adattamento paesaggistico

7.1 Radicamento nel territorio

7.2 L’idea del paesaggio permea l’architettura

8. Stile Costa Smeralda – Inserimento nelle tendenze contemporanee

9. Conclusioni

10. Atlante degli elementi costruttivi

10.1 Insediamento e volumetria

10.2 Elementi costruttivi

10.3 Dettagli

CAPITOLO III

La pianificazione dell’insediamento territoriale ⇒

1. 1961-1968 – Le prime pianificazioni

1.1. Il primo masterplan

1.2 Le infrastrutture

1.3. La distribuzione degli insediamenti sul territorio

1.4. Porto Cervo – L’organizzazione del centro principale

1.5. Porto Cervo Centro – Modelli per l’urbanistica e l’architettura

1.6. Porto Cervo Centro – Il nucleo saliente

2. 1969-1983 – Il masterplan di SDDA

2.1. Piani per fasi

2.2. Strumenti di pianificazione – Progettazione del paesaggio

2.3. Strumenti di pianificazione – Viabilità e localizzazione degli edifici

2.4. Strumenti di pianificazione – Urbanistica – Esempio di Porto Cervo

3. 1983-1998 – Fino all’ultimo masterplan sotto l’Aga Khan

4. Inquadramento storico-architettonico e storico-culturale

CAPITOLO IV

Un insediamento turistico ridisegna il territorio sardo ⇒

1. Trasformazioni del territorio sardo

1.1. Fattori storici determinanti

1.2. Il turismo internazionale inverte i processi di urbanizzazione

1.3 Il ruolo della Costa Smeralda

2. Lo stile Costa Smeralda in tutta la Sardegna

2.1. Imitazione dell’urbanistica

2.2. Imitazione dell’architettura

2.3. Imitazione degli elementi paesaggistici

2.4. Conclusione

Sintesi finale

Riassunto

La Costa Smeralda è il risultato dell’idea di sviluppare economicamente una regione incontaminata attraverso un progetto turistico di grande portata. Fu pianificata dal 1961 in Sardegna da un consorzio appositamente costituito, presieduto da Karim Aga Khan IV. Questa ricerca ha permesso, per la prima volta, di raccogliere e analizzare materiali di riferimento fondamentali sulla Costa Smeralda. L’analisi del materiale colloca la Costa Smeralda in diversi contesti, offrendo così una visione sfaccettata del progetto turistico.

Nel primo capitolo viene inquadrato storicamente il tipo di insediamento turistico. La Costa Smeralda è una manifestazione spaziale di una rete internazionale ed è unica in Europa per la sua scala progettuale, la sua esclusività e la sua pianificazione strategica innovativa. Per queste caratteristiche, rappresenta un prototipo per il tipo di insediamento turistico descritto.

Il secondo capitolo si concentra sull’architettura e sulle condizioni quadro progettuali. Come logica guida per l’insediamento, fu scelto un approccio di pianificazione dall’alto verso il basso, con edifici di riferimento e un regolamento edilizio specifico. Ogni nuova costruzione contribuiva così a un’«evoluzione» dello stile definito. Lo sviluppo progettuale fu segnato dagli architetti fondatori Michele Busiri-Vici, Jacques Couëlle e Luigi Vietti. Lo stile Costa Smeralda che ne è derivato si caratterizzava, su tutti i livelli di scala, per i riferimenti vernacolari e per la subordinazione al paesaggio. La progettazione della Costa Smeralda si inserisce in una tendenza architettonica del dopoguerra, che dava rilievo agli elementi rurali.

Il terzo capitolo tratta lo sviluppo pianificatorio e la concezione spaziale dell’insediamento, articolati su tre livelli:

- Il primo livello comprendeva la pianificazione e la realizzazione delle infrastrutture.

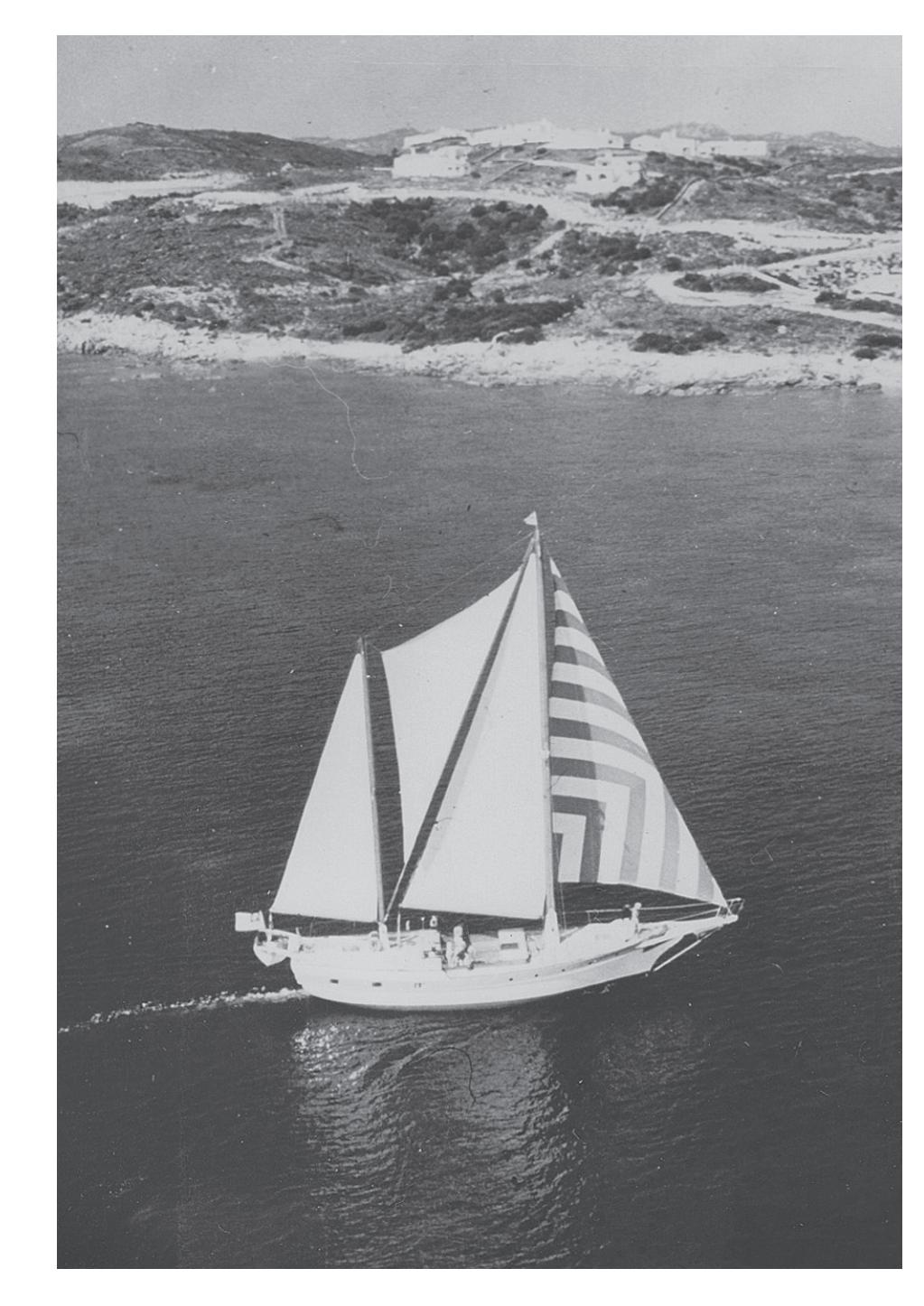

- Il secondo livello riguardava la distribuzione geografica e l’organizzazione dei quattro centri: Pitrizza, Porto Cervo, Romazzino e Cala di Volpe. Questi furono posizionati come località portuali distanti tra loro, in relazione ai mezzi di trasporto degli utenti – automobili e yacht – e la costruzione avvenne rispettando rigorosamente la linea costiera.

- Il terzo livello includeva grandi elementi architettonici, come gli hotel a cinque stelle del territorio. Questi ultimi fungevano da nuclei architettonici isolati, attorno ai quali si raggruppavano liberamente gli edifici successivamente costruiti.

I paesaggisti Sasaki, Dawson e DeMay Associates Inc., coinvolti dal consorzio, svilupparono per questo progetto ampio e complesso uno strumento di pianificazione che consentiva di affrontare lo sviluppo in modo globale. Grazie alle rigide regole edilizie e alla lungimirante pianificazione paesaggistica, la Costa Smeralda è riuscita a sviluppare in modo duraturo una propria identità architettonica.

Nel quarto capitolo si analizza l’influenza dell’insediamento turistico sullo sviluppo architettonico in Sardegna. In particolare, si esamina l’imitazione dello stile Costa Smeralda, diffusosi in tutta l’isola poco dopo il completamento dei primi edifici a Porto Cervo. Questa imitazione ha interessato l’urbanistica, l’architettura e la progettazione del paesaggio, portando a un nuovo e leggermente eccentrico stile costruttivo in Sardegna.

In sintesi, si può affermare che la Costa Smeralda presenta caratteristiche rilevanti a diversi livelli: come manifestazione fisica di una rete, come rappresentante di una corrente architettonica del tempo, come risultato di una pianificazione strategica su larga scala e come fattore di influenza per una regione più ampia.

Abstract

La Costa Smeralda è un grande complesso turistico sviluppato a partire dal 1961 su una regione incontaminata della costa nord-orientale della Sardegna, sotto la guida di un consorzio presieduto da Karim Aga Khan IV. Per questa tesi, sono state consultate per la prima volta fonti primarie, consentendo un’indagine più dettagliata della Costa Smeralda e dei suoi diversi contesti.

Nel primo capitolo, il tipo di complesso turistico viene classificato storicamente. Esso rappresenta la manifestazione spaziale di una rete socio-economica d’élite. È unico in Europa per scala, esclusività e pianificazione strategica innovativa. Grazie alla chiarezza del suo progetto, è diventato un prototipo per determinati sviluppi turistici.

Il secondo capitolo è dedicato all’architettura della Costa Smeralda e al suo innovativo quadro progettuale. Una logica di pianificazione dall’alto verso il basso ha controllato tutti gli elementi dell’insediamento. Il quadro è stato definito attraverso edifici di riferimento e regolamenti edilizi su misura sviluppati per il progetto, portando ogni edificio successivo a “sviluppare” lo stile definito. Lo sviluppo progettuale è stato plasmato dagli architetti fondatori Michele Busiri-Vici, Jacques Couëlle e Luigi Vietti. Riferimenti vernacolari hanno profondamente influenzato lo stile architettonico della Costa Smeralda, che è stato soprattutto caratterizzato dalla subordinazione al paesaggio su tutte le scale. L’architettura della Costa Smeralda emerge come una forma di architettura rurale che riappare come forza critica nel discorso storico.

Il terzo capitolo tratta i tre livelli di pianificazione che hanno definito il concetto spaziale della Costa Smeralda. Il primo riguardava la pianificazione e la costruzione delle infrastrutture. Il secondo livello si concentrava sulla distribuzione geografica e sull’organizzazione dei quattro centri Pitrizza, Porto Cervo, Romazzino e Cala di Volpe. Questi furono collocati come porti, separati tra loro, in un’aderenza dogmatica alla linea costiera, mentre la loro disposizione facilitava il trasporto degli abitanti in auto e yacht. Il terzo livello definiva grandi blocchi architettonici, gli hotel a cinque stelle, che costituivano nuclei architettonici isolati intorno ai quali gli edifici successivi erano raggruppati in modo libero. Gli architetti paesaggisti Sasaki, Dawson e DeMay Associates Inc. hanno sviluppato uno strumento di pianificazione con cui il progetto, nonostante la sua scala e la leadership multipla, poteva essere affrontato in modo olistico. Grazie all’integrazione delle regole edilizie con la pianificazione paesaggistica, la Costa Smeralda ha sviluppato in modo sostenibile una propria identità architettonica.

Il quarto capitolo si occupa dell’impatto della Costa Smeralda sulla Sardegna, in particolare dell’imitazione dello stile Costa Smeralda che iniziò a diffondersi in tutta l’isola poco dopo il completamento dei primi edifici a Porto Cervo nel 1964. Le riproduzioni pittoriche della Costa Smeralda portarono a un nuovo stile leggermente idiosincratico in Sardegna, influenzando l’urbanistica, l’architettura e la progettazione del paesaggio.

Questo studio conclude dimostrando che la Costa Smeralda presenta caratteristiche multilivello rilevanti: come manifestazione fisica di una rete, come rappresentazione di un’epoca architettonica e, come risultato di un quadro di pianificazione controllato su larga scala, ha influenzato l’intera regione.

Ringraziamenti

All’inizio di questa dissertazione vi era lo studio dei processi di urbanizzazione in Sardegna. In un lungo percorso di definizione del tema, la Costa Smeralda si è delineata come oggetto di ricerca. Durante il lavoro su questo complesso progetto architettonico, molte persone mi hanno accompagnata, e a loro desidero esprimere il mio più sentito ringraziamento.

Il mio più grande e sincero ringraziamento va al Prof. Dr. Vittorio Magnago Lampugnani, al Prof. Marcel Meili e al Prof. Roger Diener, che mi hanno dato l’opportunità di scrivere questa tesi in un ambiente così stimolante. La loro critica onesta e costruttiva, così come il loro costante supporto, sono stati di inestimabile valore. La gratitudine per questo è difficile da esprimere a parole.

Un grande ringraziamento va anche a Enzo Satta, senza il cui aiuto e senza l’apertura del suo archivio questo lavoro non sarebbe stato possibile. Mi ha dato fiducia nell’affrontare per la prima volta questo tesoro di materiali e ha dedicato molto tempo a ordinare e spiegarmi l’enorme quantità di fonti. Ringrazio inoltre il Comune di Arzachena, in particolare Libero Meloni, per l’accesso all’archivio edilizio, dove ho potuto esaminare alcuni piani fondamentali.

Durante il lavoro ho ricevuto innumerevoli consigli e indicazioni preziose. Un sentito ringraziamento per le conversazioni illuminanti va al Prof. Dr. Laurent Stalder e al Prof. Dr. Christian Schmid. Anche Christian Müller Inderbitzin mi ha fornito un aiuto inestimabile durante la fase di definizione del tema. Per i preziosi e decisivi suggerimenti, ringrazio il Prof. Günther Vogt e il Prof. Markus Peter. Inoltre, ringrazio Paolo Sanjust per la costante valutazione dell’indagine da una prospettiva sarda. Le questioni amministrative sono state notevolmente semplificate grazie al prezioso supporto di Cäcilia Mantegani della cattedra Lampugnani, di Julie Mongodin dell’Istituto gta e di Ursula Suter del Dipartimento di Architettura.

Vorrei poi ringraziare due istituzioni per il generoso supporto finanziario: il Dipartimento di Architettura dell’ETH di Zurigo, che mi ha concesso un finanziamento iniziale per la fase di concezione della durata di tre mesi, e il Fondo Nazionale Svizzero per la Ricerca Scientifica (SNF), che ha finanziato il lavoro per due anni. Grazie mille per questo.

Infine, il mio ringraziamento va a mia madre e ai miei amici. Mi sono stati pazientemente e utilmente accanto per diversi anni.

Introduzione

Obiettivo di questa ricerca

La presente tesi di dottorato ha l’obiettivo di riconoscere e analizzare la Costa Smeralda come evento significativo nella storia dell’architettura del turismo. Nella ricerca accademica, il villaggio turistico fondato sotto la guida dell’Aga Khan è stato finora poco studiato. Ciò si riflette nel fatto che esistono solo quattro pubblicazioni sostanziali al riguardo, ognuna delle quali copre solo aspetti parziali. Per questo motivo, è stata necessaria un’indagine più approfondita che considerasse la Costa Smeralda nei suoi diversi contesti. Questa analisi colloca storicamente il tipo di villaggio turistico, descrive e analizza ampiamente l’architettura, la pianificazione urbana e quella paesaggistica per la prima volta, e dimostra l’influenza del villaggio turistico sullo sviluppo architettonico in Sardegna. Quest’ultimo è un fenomeno spesso menzionato in letteratura ma non ancora documentato.

Attraverso la documentazione e la contestualizzazione della Costa Smeralda, si intende ampliare il discorso attuale sull’urbanistica, esplorando le potenzialità dei progetti di investimento turistico. La struttura insediativa della Costa Smeralda differisce, ad esempio, da quella della Liguria o della costa adriatica. Tuttavia, essa si è ormai diffusa a livello globale, rappresentando un prototipo urbano. Pertanto, studiarlo sistematicamente è significativo e offre un alto potenziale conoscitivo per le pianificazioni future. Identificando i meccanismi di urbanizzazione innescati in Sardegna, si mira anche a trarre conclusioni generalizzabili. Si vogliono spiegare meglio i processi di trasformazione territoriale legati al turismo, specialmente in regioni con strutture economiche deboli.

Oggetto dell’indagine: Costa Smeralda

Il principale nucleo della tesi consiste nell’analisi e nello studio della Costa Smeralda. Questo villaggio turistico è stato progettato a partire dal 1961 da un consorzio appositamente costituito sotto la presidenza di Karim Aga Khan IV. Si trova sulla costa nord-orientale dell’isola mediterranea italiana della Sardegna.

In questa dissertazione, il villaggio sarà documentato per la prima volta in modo completo come progetto architettonico. La base per questa analisi è stata una vasta revisione, documentazione e contestualizzazione di materiale d’archivio recentemente reso accessibile. In quattro capitoli, il progetto architettonico della Costa Smeralda viene descritto, analizzato e contestualizzato.

- Nel primo capitolo viene trattata la parte narrativa, comprendente la storia della fondazione, la descrizione dei protagonisti delle origini e una definizione del tipo urbano rappresentato dalla Costa Smeralda negli anni Sessanta e Settanta.

- Il secondo capitolo si concentra sull’architettura di nuova progettazione, descrivendola, analizzandola e contestualizzandola. Vengono descritti i principali edifici alberghieri, che hanno svolto la funzione di centri del villaggio, e viene presentata una selezione delle prime ville.

- Nel terzo capitolo vengono descritti e analizzati l’urbanistica e la pianificazione paesaggistica della Costa Smeralda.

- Il quarto capitolo documenta e analizza il fenomeno dell’imitazione dello stile della Costa Smeralda.

Infine, vengono tratte le conclusioni. I campi di indagine trattati nei singoli capitoli sono ulteriormente approfonditi nelle sezioni successive.

1. Costa Smeralda – Visione e manifestazione di una società

Il turismo internazionale non si era ancora radicato in Sardegna quando venne avviato il progetto Costa Smeralda. Nel 1960 Karim Aga Khan IV, insieme a Patrick Guinness, acquistò terreni sulla costa nord-orientale della Sardegna. A partire dal 1961, la regione Monti di Mola iniziò a trasformarsi nella località turistica della Costa Smeralda. Nel 1962, su iniziativa dell’Aga Khan, venne costituito il Consorzio Costa Smeralda, che acquisì in due anni una superficie di terreno ininterrotta e non abitata, estesa all’epoca per 35 chilometri lungo la costa. Quattro architetti furono scelti per sviluppare, sotto la guida di Karim Aga Khan IV, l’urbanistica e un linguaggio architettonico per la località, oggi noto come “Stile Costa Smeralda”.

I membri fondatori rappresentano una società internazionale dell’epoca, e la Costa Smeralda ne è una manifestazione architettonica. Per descrivere l’architettura nel capitolo seguente, vengono presentati questi fondatori e identificate le loro visioni per il nuovo luogo. La località turistica faceva inoltre parte di un fenomeno postbellico di villaggi vacanze distribuiti in tutto il mondo. Per inserirla in questo contesto urbanistico, viene realizzata una mappa della rete globale dei villaggi turistici.

2. Prototipi Architettonici

Nel secondo capitolo viene descritta l’architettura della fase fondativa attraverso l’analisi di alcuni dei primi edifici della Costa Smeralda. Questi rappresentano i prototipi per le successive costruzioni, che continuano ancora oggi. Attraverso descrizioni, analisi strutturali e formali e una contestualizzazione generale, si sviluppa una comprensione di base dell’architettura del villaggio turistico.

I tre padri fondatori di questa architettura furono Luigi Vietti, Michele Busiri-Vici e Jacques Couëlle, i quali svilupparono congiuntamente un nuovo linguaggio architettonico per la località: lo “Stile Costa Smeralda”. La tesi esamina fino a che punto questo stile sia una composizione di dettagli e fino a che punto derivi da una disposizione comune di posizionamento, planimetria e sezioni. Lo “Stile Costa Smeralda” viene descritto per la prima volta in modo coerente attraverso planimetrie, testi e immagini, e inserito nel contesto storico-architettonico.

3. Insediamento Territoriale

Nel 1960, la costa dell’attuale Costa Smeralda era ancora vicina al concetto di “natura”, intesa come una regione non toccata dall’intervento umano. Lo sviluppo del territorio poneva quindi la sfida di trasformare un’intera area da zero e offriva l’opportunità rara di modellare la natura in un paesaggio pianificato. La dimensione dell’area, priva di qualsiasi infrastruttura, richiedeva una pianificazione capace di integrare complessi interconnessioni.

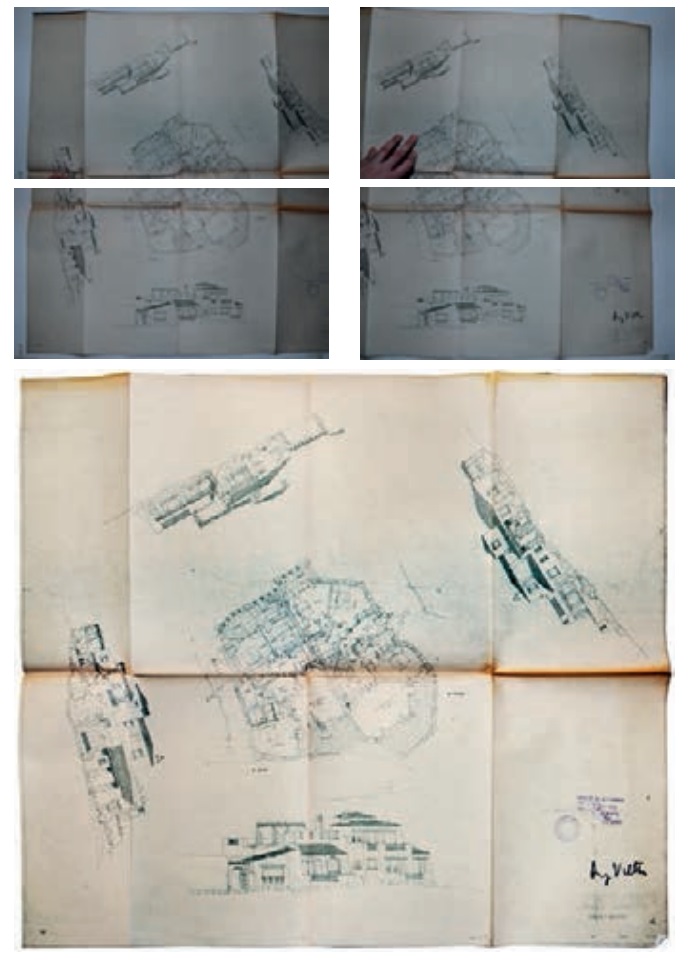

I primi sviluppi urbanistici e paesaggistici del periodo 1961-1968 non sono documentati né in piani né in testi. Pertanto, la descrizione delle prime fasi si basa su deduzioni tratte da piani architettonici esistenti e racconti di contemporanei. La pianificazione territoriale viene analizzata su tre livelli: il primo livello riguarda la pianificazione su larga scala e la costruzione delle infrastrutture; il secondo livello tratta la distribuzione geografica e l’organizzazione dei centri; il terzo livello esamina i grandi elementi architettonici, costituiti principalmente dai principali hotel che fungevano da centri del territorio. La ricerca esplora se il consorzio avesse fin dall’inizio l’obiettivo di pianificare il territorio come un paesaggio integrato e come dovesse apparire tale immagine paesaggistica.

Nel 1967 l’Aga Khan coinvolse il gruppo di paesaggisti americani Sasaki, Dawson, DeMay Associates Inc. (SDDA), che elaborarono un masterplan per l’area e seguirono il progetto fino al 1998, quando l’Aga Khan abbandonò il progetto. La loro pianificazione complessiva e gli strumenti di pianificazione sviluppati vengono descritti e analizzati.

Data la vastità del territorio, il lungo periodo di pianificazione e i numerosi soggetti coinvolti, si utilizza un caso studio per analizzare le diverse fasi della pianificazione: Porto Cervo, il centro principale, la cui evoluzione viene esaminata in dettaglio.

4. Ridefinizione del Territorio Sardo

La Costa Smeralda ha determinato radicali processi di urbanizzazione in Sardegna. La sua importanza per l’isola può essere compresa solo considerando il contesto della Sardegna prima di questo progetto pionieristico. Per oltre quindici secoli, il territorio sardo è stato plasmato dalla cultura contadina e pastorale, oltre che dall’industria mineraria. L’urbanizzazione si era concentrata prevalentemente nell’entroterra, lasciando le coste in gran parte non edificate. Questa distribuzione cambiò solo con l’espansione del turismo globale nella seconda metà del XX secolo. Il turismo europeo iniziò ad affacciarsi lentamente in Sardegna verso la fine degli anni Cinquanta, ma si diffuse rapidamente nella seconda metà degli anni Sessanta, con la fondazione della Costa Smeralda considerata la causa principale. Grazie alla sua posizione su un’isola scarsamente popolata, l’impatto della Costa Smeralda può essere analizzato come un sistema chiuso.

Ancora oggi, la Costa Smeralda caratterizza l’isola sia come simbolo di destinazione turistica di lusso, sia come modello per l’architettura locale e turistica. Dal 1963 al 1964 furono operativi i primi edifici del consorzio. Da allora, l’architettura innescò o accelerò la costruzione di seconde case da parte dei sardi, per motivi diversi. L’urbanistica e lo stile architettonico della grande località turistica furono spesso adottati. Lo “Stile Costa Smeralda”, che ha poco in comune con l’architettura vernacolare sarda, venne assimilato, trasformato e rielaborato dalla popolazione locale. Quartieri residenziali urbani e case a schiera sulla costa vennero costruiti seguendo la ricetta dello stile Costa Smeralda, applicando elementi architettonici originariamente pensati per ville e hotel.

Questo capitolo dimostra come i processi di urbanizzazione sardi contemporanei siano in parte legati alla fondazione della Costa Smeralda. Per comprenderne il legame, vengono descritte imitazioni dell’urbanistica, dell’architettura e degli elementi paesaggistici.

Stato della Ricerca

La Costa Smeralda rappresenta un fenomeno rilevante dal punto di vista urbanistico e storico-architettonico. Come accennato nell’introduzione, esistono solo quattro pubblicazioni sostanziali che coprono ciascuna aspetti parziali del tema.

Un quadro generale sulla storia dello sviluppo del progetto, in particolare sul nucleo odierno di Porto Cervo, è offerto dalla pubblicazione La Costa Smeralda. Il mito e il modello di Simone Gerlat. Questa pubblicazione era inizialmente concepita come uno studio di ricerca che Gerlat iniziò su suggerimento del geografo Maurice Le Lannou. Oggi ne esiste una versione rivista in forma di libro. Simone Gerlat visitò i cantieri nel 1965 e parlò con le persone coinvolte sul posto. L’autrice analizza criticamente le motivazioni che portarono a questa forma di turismo, valutando anche gli impatti sull’economia e sulla popolazione locale. Nell’introduzione, Gerlat descrive ciò che rende così straordinaria la storia della sua creazione:

Solo le notizie di omicidi e rapine attraversavano il mare. Quale turista avrebbe osato affrontare questi banditi? Negli ultimi decenni erano solo pochi, un po’ folli, tedeschi e inglesi. Ora, da non più di quattro anni, la Sardegna è improvvisamente salita alla ribalta. Come ha fatto l’isola a superare l’ostacolo gravoso del suo isolamento secolare? Karim Aga Khan ha compiuto il miracolo creando una riserva per miliardari. Questa illustre personalità ha portato la Costa Smeralda e la Sardegna al vertice. Grazie a lui, questa nuova area può diventare una delle regioni più visitate al mondo.

Anche dal punto di vista di un geografo, ma con un maggiore distacco temporale e spaziale rispetto a Simone Gerlat, Richard L. Price, nel suo Una geografia del turismo: paesaggio e insediamenti umani sulle coste della Sardegna, descrive la pianificazione e la concezione della Costa Smeralda.

Paolo Riccardi, avvocato e dirigente del Consorzio Costa Smeralda, descrive il processo di creazione della Costa Smeralda in una memoria autobiografica, a partire dalla prima visita dell’Aga Khan nel 1961. Sebbene la prospettiva narrativa di Riccardi sia soggettiva e non pretenda di essere esaustiva, la sua descrizione della struttura organizzativa del Consorzio, dei ruoli delle persone coinvolte, delle regole edilizie autoimposte e dei meccanismi di controllo urbanistico introdotti offre molte informazioni significative.

L’antropologo Bachisio Bandinu descrive la genesi della Costa Smeralda come una sorta di mito moderno. Analizza la relazione tra la tradizionale società pastorale e la dinamica innovativa del luogo turistico fondato da “estranei”. Il suo contributo è di stampo più letterario e si concentra sui cambiamenti subiti dalla società pastorale sarda.

La letteratura specialistica sull’architettura della Costa Smeralda è scarsa. Fatta eccezione per poche pubblicazioni, si tratta principalmente di articoli di riviste su singoli edifici, che quindi costituiscono il materiale di fonte primaria di questo studio. Negli anni Sessanta furono pubblicati alcuni progetti di Jacques Couëlle. Negli anni Novanta comparvero articoli sulla rivista Architectural Digest riguardanti edifici di Savin Couëlle, figlio di Jacques Couëlle. Tuttavia, poiché queste costruzioni sono troppo distanti nel tempo dalla fase iniziale, non vengono considerate. Inoltre, esistono pubblicazioni che raffigurano l’architettura attraverso fotografie di grande formato e lodi entusiastiche, ma che dicono poco dal punto di vista contenutistico sull’architettura; anche queste sono state trascurate nel lavoro di ricerca.

Nel 1992, Franco Magnani pubblicò nella sua monografia In Costa Smeralda, il segno dell’architetto una raccolta esaustiva degli elementi linguistici dell’architettura utilizzati nella Costa Smeralda. Tuttavia, in questo libro non sono presenti mappe o piani necessari per verificare le affermazioni contenute. Inoltre, mancano indicazioni su chi abbia elaborato i criteri architettonici e su come questi siano stati comunicati.

Per questo motivo, il presente lavoro si propone di approfondire ulteriormente le fonti e creare una descrizione più dettagliata dell’architettura, a supporto anche di future ricerche.

Oltre all’analisi della Costa Smeralda, si esamineranno gli effetti del progetto sull’intera Sardegna. Numerose pubblicazioni – in particolare quelle di Sandro Roggio, Richard L. Price e Sabrina Dessì – menzionano il fatto che la Costa Smeralda abbia influenzato in modo duraturo i processi di urbanizzazione in Sardegna. Tuttavia, gli autori non concordano sull’interpretazione di tali effetti, se debbano essere valutati positivamente o negativamente.

Sandro Roggio affronta il fenomeno in forma testuale, talvolta con un approccio polemico. Nella pubblicazione Modelli di turismo in Sardegna. Tra sviluppo locale e processi di globalizzazione curata da Antonietta Mazzette, Roggio descrive la Costa Smeralda come un modello che ha portato, gradualmente, alla progressiva edificazione di tutte le coste. Le opere di Richard L. Price e Sabrina Dessì analizzano questo fenomeno in modo più approfondito, costituendo una base di ricerca per questa dissertazione.

Richard L. Price descrive in modo particolarmente chiaro, nella già citata ricerca, l’importante ruolo che la Costa Smeralda ha giocato nei processi di urbanizzazione della Sardegna sin dalla sua nascita. Nella sua analisi, condotta dal punto di vista di un geografo, Price esamina i processi di urbanizzazione indotti dal turismo in tutta la Sardegna. Dimostra come la Costa Smeralda rappresenti un progetto iniziale che ha influenzato in maniera determinante la distribuzione degli insediamenti sull’isola.

Già all’inizio degli anni Ottanta, Price aveva riconosciuto l’impatto del nuovo linguaggio architettonico sulla popolazione locale sarda, classificandolo in tre diverse categorie. Il termine generale e oggi consolidato, Stile Costa Smeralda, non può essere attribuito con certezza a un singolo autore, ma viene utilizzato frequentemente. Gerlat menzionò per la prima volta questa espressione nel 1965, senza però descriverne in dettaglio le caratteristiche.(12. In questa ricerca viene utilizzato il termine generico “Stile Costa Smeralda”, che indica l’architettura sviluppata ex novo dal Consorzio per la Costa Smeralda. Questo termine non distingue tra diverse correnti stilistiche, ma riunisce una combinazione di elementi architettonici introdotti con la fondazione della Costa Smeralda in Sardegna. Cfr. ad esempio: Magnani 1992.

Il primo esempio documentato dell’uso di questo termine si trova in Gerlat 2006, p. 42.

Oggi, il termine “Stile Costa Smeralda” è di uso comune. Cfr. http://www.sardegnacultura.it/j/v/258?s=20850&v=2&c=2664&t=7 (17 settembre 2013).

Un esempio emblematico è la cofondazione dell’aeroporto «Olbia – Costa Smeralda». Completamente ricostruito nel 1976 su iniziativa del Consorzio, oggi è, insieme a quello di Cagliari, uno dei principali snodi del turismo in Sardegna).

Sabrina Dessì, nel suo lavoro Mode, modelli e linguaggi, illustra come la Costa Smeralda sia stata imitata urbanisticamente dalla popolazione locale, ma anche come il linguaggio architettonico sia stato applicato alle ville e alle piccole abitazioni unifamiliari. Tuttavia, le prime ricerche sul campo, condotte nell’ottobre 2011 e nel luglio 2012, hanno rivelato che questo fenomeno di adattamento non si limita all’architettura delle case unifamiliari. Elementi dello Stile Costa Smeralda sono stati osservati anche in altre forme di insediamento, come seconde case al mare, villette a schiera suburbane e abitazioni nelle montagne sarde.

Questo risultato è stato approfondito nel contesto storico e teorico della ricerca.

Fonti

1. Archivio

È stata offerta l’opportunità unica di consultare un archivio privato. Per quasi trent’anni, Enzo Satta ha lavorato per l’Aga Khan e il Consorzio Costa Smeralda; oggi dirige l’Ufficio Urbanistico della Costa Smeralda. Satta ha creato un archivio privato nella sua abitazione utilizzando documenti originali destinati allo smaltimento. L’archivio contiene un’ampia raccolta di planimetrie originali inedite delle singole ville, indagini urbanistiche in formato cartografico, oltre a una collezione di fotografie della Costa Smeralda scattate in diversi decenni.

L’archivio di Enzo Satta rappresenta la principale fonte materiale di questa ricerca. I documenti visionati e catalogati includono:

- 52 piani urbanistici,

- 113 progetti architettonici,

- studi interni del Consorzio Costa Smeralda per un totale di 898 pagine,

- materiali informativi e propagandistici del Consorzio per un totale di 78 pagine,

- 10 edizioni del Costa Smeralda Magazine,

- oltre 1500 fotografie esaminate, di cui più di 500 documentate e catalogate.

In aggiunta all’archivio di Enzo Satta, il Comune di Arzachena ha messo a disposizione il materiale progettuale di una villa per ciascuno dei tre architetti fondatori. Inoltre, ha fornito gentilmente i progetti dell’Hotel Pitrizza di Vietti e dell’Hotel Romazzino di Busiri-Vici, documentandoli per questa indagine.

2. Insediamento realizzato

Un’altra fonte primaria è rappresentata dal resort turistico costruito, accessibile pubblicamente nelle aree comuni. Anche gli hotel sono aperti al pubblico, e sono state visitate due case private. Tuttavia, molti ambienti sono stati ristrutturati più volte, spesso fino a renderli irriconoscibili rispetto allo stato originale. Pertanto, le fotografie dell’archivio Satta e la letteratura menzionata costituiscono i principali riferimenti per l’architettura originaria.

3. Interviste con Enzo Satta

Per comprendere la creazione e l’attuazione del Masterplan della Costa Smeralda e ricostruire la storia dell’utilizzo del complesso turistico, le interviste con Enzo Satta si sono rivelate una fonte preziosa. Queste interviste hanno integrato e approfondito il materiale d’archivio, fornendo ulteriori dettagli e chiarimenti.

4. Mappe

Una quarta fonte è costituita dalle mappe della Sardegna prodotte in diversi periodi. L’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ha realizzato a intervalli regolari mappe che documentano fattori demografici, economici e sociali. Inoltre, nel 2004 è stato redatto il Piano Paesaggistico della Sardegna, il primo masterplan italiano per un’intera regione. Questo piano documenta in dettaglio – con una scala 1:50.000 – le occupazioni territoriali nel tempo e per funzione.

Il Piano Paesaggistico era liberamente accessibile online, e la mappa è stata scaricata e assemblata completamente nel giugno 2009. Essa rappresenta una base fondamentale per gli studi territoriali, grazie alla descrizione estremamente accurata dello stato attuale dell’isola. Tuttavia, il sito web del Piano Paesaggistico non è più disponibile.

5. Letteratura

Un’ulteriore fonte è costituita dalle pubblicazioni contemporanee presenti in riviste specializzate e dalle monografie sugli architetti coinvolti nella progettazione della Costa Smeralda. Inoltre, in occasione del 25° anniversario della Costa Smeralda è stata pubblicata un’opera che offre una descrizione dettagliata della sua storia fondativa, contenente anche il documento originale di costituzione del Consorzio.

Per quanto riguarda l’utilizzo del complesso turistico, oltre alle interviste con Enzo Satta, è stata consultata un’autobiografia che descrive la vita nella Costa Smeralda. Gisèle Podbielski, moglie del cofondatore René Podbielski, racconta nella sua autobiografia le esperienze di vita nella sua villa durante il periodo della fondazione.(16)

Impostazione della ricerca e metodi

Il progetto Costa Smeralda rappresenta il prototipo di una forma abitativa turistica. La ricerca si propone di descriverne le caratteristiche e di collocarle in un contesto storico-architettonico, articolandosi in quattro ambiti principali: la storia della fondazione e la forma di vita che rappresenta, l’architettura, l’urbanistica e la pianificazione paesaggistica, e infine l’influenza dell’insediamento sui processi di urbanizzazione in Sardegna.

Essendo nata come una sorta di pianificazione integrale, che comprende architettura, paesaggio, società ed economia, la Costa Smeralda viene considerata come un’unità territoriale complessiva. Aldo Rossi definisce questa visione territoriale in termini che ben si applicano al progetto.

L’impatto della Costa Smeralda sui processi di urbanizzazione della Sardegna viene esaminato attraverso un’indagine territoriale. Si analizzano i processi di urbanizzazione dell’isola in relazione al ruolo giocato dalla Costa Smeralda, evidenziandone l’influenza attraverso imitazioni sia urbanistiche che architettoniche.

Per affrontare le diverse scale e normative, sono stati utilizzati strumenti metodologici differenti. Dalla problematica di ricerca è emersa una strategia articolata in sette passaggi successivi:

1. Elaborazione del materiale dell’Archivio Enzo Satta

L’archivio di Enzo Satta si trova in uno spazio privato utilizzato dallo stesso. Per questo motivo, l’accesso è stato limitato a un periodo breve di cinque giorni, durante il quale il materiale è stato esaminato e fotografato sul posto. Lo spazio era inadeguato per i grandi formati dei progetti, e le condizioni di illuminazione hanno rappresentato una sfida. Una parte consistente del lavoro di ricerca è stata dedicata all’elaborazione di questo materiale eterogeneo e alla sua contestualizzazione spaziale e temporale, grazie alla letteratura disponibile e alle interviste con Enzo Satta.

2. Documentazione dell’architettura del periodo della fondazione

Nel passo successivo è stata analizzata la configurazione architettonica della Costa Smeralda. Si è ricostruito il periodo di costruzione di ogni edificio e, quando possibile, si è identificato il committente. Alcuni edifici rappresentativi sono stati selezionati per una descrizione dettagliata, sia dal punto di vista costruttivo sia formale. La disposizione interna degli spazi è stata chiarita mediante planimetrie.

La descrizione testuale è stata integrata con l’uso di progetti, fotografie e mappe. Allo stesso modo, l’urbanistica e la pianificazione paesaggistica sono state ricostruite e analizzate grazie a carte e letteratura di supporto.

3. Ricostruzione della storia della fondazione

La storia della fondazione del Consorzio Costa Smeralda è stata analizzata attraverso fonti letterarie e successivamente verificata mediante un’analisi sistematica dei documenti presenti nell’archivio della Costa Smeralda. Le connessioni storiche sono state approfondite attraverso interviste con persone coinvolte all’epoca, la revisione di articoli d’epoca e il materiale pubblicato nei Costa Smeralda Magazines. L’obiettivo era fornire una descrizione dettagliata della fondazione, con particolare attenzione alla pianificazione architettonica e urbanistica.

4. Raccolta e verifica delle referenze

Dopo lo studio, la descrizione e l’analisi dei prototipi realizzati, sono state ricercate le relative referenze. A tal fine, sono state raccolte e valutate le seguenti fonti:

La letteratura esistente sul tema;

Citazioni sugli architetti e su Aga Khan;

Referenze trovate nell’archivio Satta.

5. Contestualizzazione storica e catalogazione degli elementi architettonici

L’architettura e l’urbanistica della Costa Smeralda sono state costantemente analizzate in parallelo con le tendenze storiche dell’epoca, per inserirle in un contesto architettonico più ampio. Gli elementi architettonici comuni al Stile Costa Smeralda sono stati identificati, catalogati e ne sono state analizzate le origini e le modalità di implementazione. Questo processo ha portato alla creazione di una sorta di atlante del Stile Costa Smeralda.

6. Indagini cartografiche e statistiche

La relazione tra la Costa Smeralda e i processi di urbanizzazione in Sardegna negli ultimi cinquant’anni è stata dimostrata attraverso l’analisi dello sviluppo della geografia insediativa. Un importante strumento per questa analisi è stato il Piano Paesaggistico del 2004, il primo masterplan italiano che copre un’intera regione. La mappa, che mostra lo stato di urbanizzazione del 2004, è stata utilizzata come base per l’indagine territoriale complessiva, fornendo un’accurata rappresentazione delle nuove occupazioni lungo la costa.

Per analizzare i movimenti demografici ed economici, sono state utilizzate le statistiche relative al trasporto di merci e persone. Per delimitare il campo di studio e mantenere una coerenza nei confronti dei dati, l’analisi si è concentrata sui censimenti ISTAT degli anni 1960, 1980 e 2001. L’attenzione è stata rivolta ai movimenti di beni e persone connessi temporalmente o geograficamente alla Costa Smeralda.

7. Documentazione delle imitazioni dello stile Costa Smeralda

Le imitazioni dello stile Costa Smeralda su tutta l’isola di Sardegna sono state documentate attraverso fotografie e un’analisi cronologica. Per questo studio, l’intera costa sarda è stata percorsa e le imitazioni rilevate sono state fotografate e analizzate. Come base per comprendere il fenomeno della copia stilistica, sono stati considerati preliminarmente l’impatto economico e demografico della Costa Smeralda attraverso indagini cartografiche.

Obiettivi

A partire dalle ipotesi precedentemente descritte, la ricerca si pone i seguenti obiettivi:

1) Ricostruire il processo di costruzione del paesaggio turistico della Costa Smeralda attraverso la pianificazione.

La ricerca apporta un’analisi inedita, derivata dalla raccolta di tutti i documenti relativi al progetto del territorio turistico a scala urbana e territoriale, mai pubblicati, cercando in primo luogo di ricostruire gli avvenimenti.

A tale scopo si individuano gli attori che hanno protagonizzato la fondazione della Costa e si riordina cronologicamente il processo di pianificazione.

Con la ricerca non si intende nè approvare nè criticare ciò che è stato fatto in Costa Smeralda, quanto portare alla luce un processo di pianificazione finora mai trattato.

2) Dimostrare la peculiarità del caso della Costa Smeralda, inserendolo nel contesto della progettazione turistica in Italia.

Le modalità con cui fu sviluppata la Costa, la gestione attraverso il Consorzio, la progettazione attraverso il Comitato Internazionale di Architettura e ancor più l’approccio nordamericano che sfocia nel Master Plan costituiscono un caso paradigmatico nel contesto italiano. La comparazione con altri casi della stessa epoca ad opera del mondo dell’architettura e urbanistica intellettuale

italiana, è finalizzata a raggiungere questo obiettivo.

3) Analizzare la costruzione del paesaggio turistico, attraverso lo studio degli elementi geografici e antropici che hanno influito sulla pianificazione della Costa Smeralda, mettendo a confronto l’approccio al progetto turistico riscontrato nel metodo italiano portato avanti da Luigi Vietti con quello del metodo americano di Hideo Sasaki.

L’obiettivo da raggiungere consiste nel riconoscere quali sono i segni del territorio che contribuiscono a formare l’immaginario turistico e allo stesso tempo valorizzare il paesaggio.

by

Die Feriensiedlung Costa Smeralda auf Sardinien ist das Ergebnis der Idee, eine unberührte Region mit einem gross angelegten Tourismusprojekt wirtschaftlich zu entwickeln. Sie wurde ab 1961 von einem dafür gegründeten Konsortium unter Karim Aga Khan IV. geplant und realisiert. Es entstand eine schlichte, naturnahe Urlaubswelt für einen internationalen Kreis von Superreichen, die 1976/77 auch als Kulisse für den James-Bond-Film Der Spion, der mich liebte diente.

Diese erste Monografie zur Architektur der Costa Smeralda zeichnet ein äusserst facettenreiches Bild des Vorhabens und seiner schillernden Protagonisten. Erstmals überhaupt konnte für dieses Buch wesentliches Quellenmaterial untersucht und eine Vielzahl von Bildern und Plänen der Gründerbauwerke aus dem Archiv des Architekten Enzo Satta analysiert werden. Diese persönliche Sammlung des langjährigen Hausarchitekten des derzeitigen Aga Khans gibt einen exklusiven Einblick in die Lebenswelt des Jetsets der 1960er- und 1970er-Jahre.

Das Buch rückt die Themen Städtebau, Architektur, Behandlung der Landschaft und die Lebensführung der Bewohnerinnen und Bewohner ins Zentrum und legt den bemerkenswerten Einfluss der Tourismussiedlung auf die architektonische Entwicklung Sardiniens bis heute dar.

Il villaggio turistico della Costa Smeralda in Sardegna è il risultato dell’idea di sviluppare economicamente una regione incontaminata attraverso un progetto turistico su larga scala. A partire dal 1961, fu pianificato e realizzato da un consorzio appositamente costituito sotto la guida di Karim Aga Khan IV. Nacque così un mondo vacanziero semplice e in armonia con la natura, destinato a un pubblico internazionale di super-ricchi, che nel 1976/77 servì anche come scenario per il film di James Bond La spia che mi amava.

Questa prima monografia sull’architettura della Costa Smeralda offre un quadro estremamente sfaccettato del progetto e dei suoi protagonisti affascinanti. Per la prima volta, è stato possibile analizzare materiali di fonte essenziali e una vasta gamma di immagini e planimetrie degli edifici fondatori provenienti dall’archivio dell’architetto Enzo Satta. Questa collezione personale, appartenente allo storico architetto di fiducia dell’attuale Aga Khan, offre un’esclusiva visione del mondo del jet-set degli anni ’60 e ’70.

Il libro pone al centro temi come l’urbanistica, l’architettura, il trattamento del paesaggio e lo stile di vita dei residenti, evidenziando il notevole influsso che l’insediamento turistico ha esercitato sullo sviluppo architettonico della Sardegna fino ai giorni nostri.