SAN FRANCESCO D’AGLIENTU

di

Marianna Denti di Piraino ⇒

in

La Donna. Rivista quindicinale illustrata

20 gennaio 1914 – n. 218

titolo originale:

LA SARDEGNA E LE SUE BIBLIOTECHE

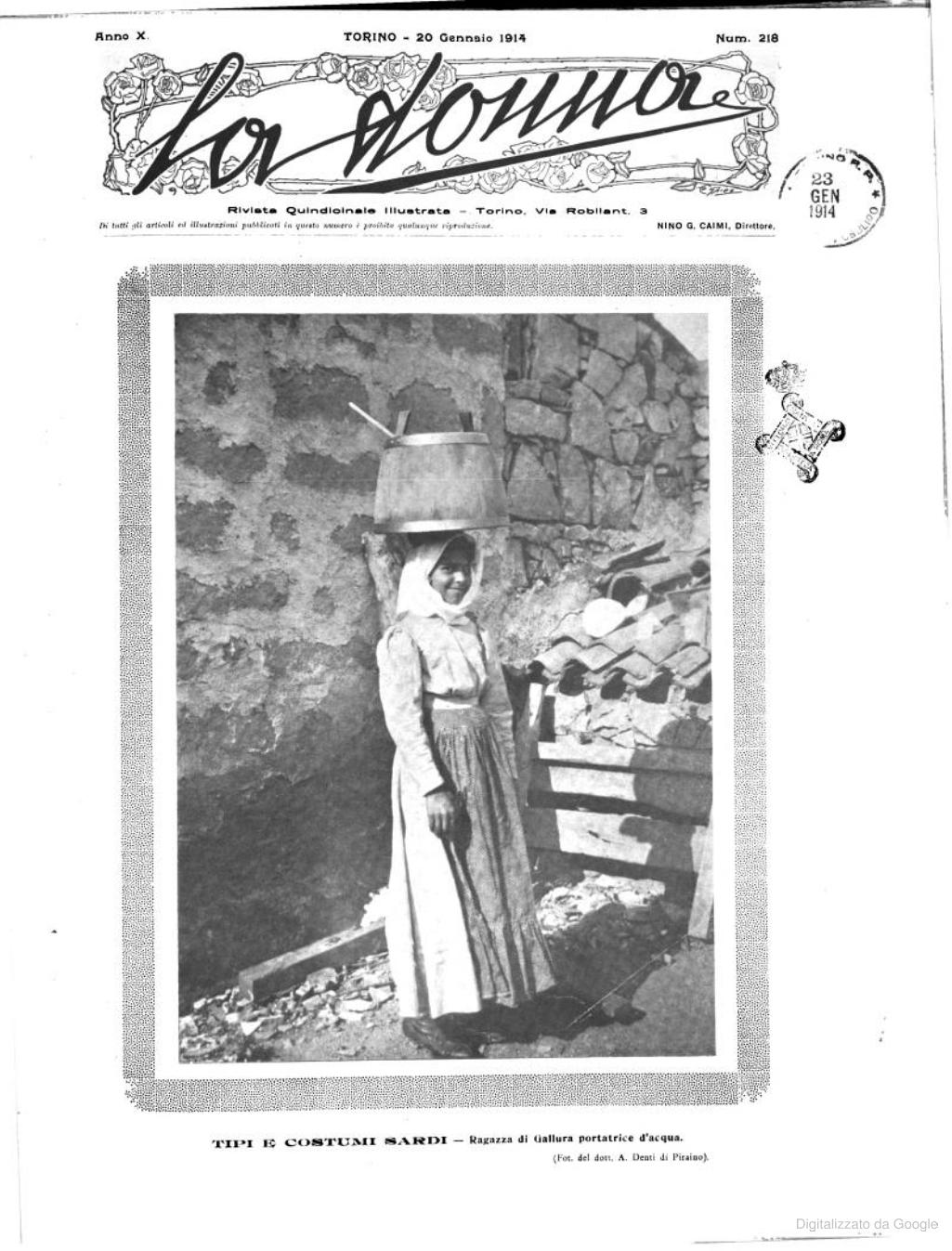

LA COPERTINA DELLA RIVISTA dedicata ad una ragazza della Gallura

AVVERTENZA. Le foto presenti nell’articolo originale sono facilmente riconoscibili perché contrassegnate dalla didascalia incorporata.

La Sardegna è indubbiamente la regione d’Italia che gli italiani meno conoscono. Anche la Calabria, la Sicilia sono poco famigliari agli italiani dell’Alta Italia, ma si può dire che la Sardegna è affatto ignorata da tutta la Penisola.

Come di un posto leggendario si sa che in Sardegna ci sono i briganti, che in Sardegna si uccide… e si pensa a quella terra, che pure è nostra, a quella gente che pure è gente della nostra gente, con sospetto e con paura.

Oh, se tutti sapessero che soltanto la vendetta (la vendetta che il sardo, pur troppo, cova, accarezza, matura per mesi, per anni, per generazioni!), la vendetta soltanto è quella che arma la mano del sardo, lo rende omicida, latitante, brigante! Se tutti sapessero inoltre quante belle, grandi, profonde, innate virtù sono nascoste sotto quelle ruvide giacche di giacche di orbace, sotto quei grossi berretti cadenti, dietro quelle barbe paurose! Se tutti sapessero la generosità, la fierezza di quella gente! Oh, come sarebbero tutti disposti ad interessarsi di quel popolo, come tutti imparerebbero allora a giudicarlo giustamente, a prestargli l’aiuto del quale bisogna.

Chi scrive queste poche righe non appartiene alla Sardegna, è una donna che è stata in mezzo a loro e vedendoli da vicino ha potuto apprezzarli come meritano.

Io non ho assolutamente né veste, né competenza per parlare dei bisogni materiali e morali di quelle terre; io posso soltanto dir brevemente la mia esperienza, dire come furono piacevoli ed interessanti i tre mesi che lo passai in Sardegna in un angolo remoto, solitario dell’Isola.

Mio fratello, dottore, andava a farvi la campagna antimalarica ed io lo accompagnai.

Destinati a San Francesco d’Aglientu, in Gallura, da Sassari ci recammo a Tempio (una caratteristica cittadina dalle case di granito), dopo un breve tratto fatto in automobile, salimmo a cavallo fino a S. Francesco d’Aglientu.

Furono tre ore di cavallo, su e giù per quelle vaste tanche deserte, vedendo qua e là un cavallo al pascolo, passando davanti qualche stazzo, lontanissimi l’uno dall’altro, quelle che ci fecero giungere a S. Francesco d’Aglientu, piccolo gruppo di case con circa 300 abitanti. Vi arrivai stanca del viaggio, dubbiosa di come mi sarei trovata in quel sprovvisto di posta, di telegrafo, di medico condotto, di farmacia… fra a gente che mi era così estranea, e, forse in quel momento pensavo (adesso non lo ricordo più) anche sospetta…

Come potevo allora immaginare che tre mesi dopo, partendo da San Francesco (alle quattro della notte, per poter raggiungere l’automobile che passava sulla via maestra alle 7 e 1/2) avremmo trovata sulla strada tutta la popolazione che ci salutava piangendo, con le donne che mi abbracciavano e tutti che ci baciavano le mani; come potevo sognare, giungendovi, che avrei lasciato quel piccolo paesetto con un nodo di pianto alla gola, desiderosa di rivedere quei visi, di tornare a stringere quelle mani? sentendo che, se fra quegli abitanti lasciavo un po’ del mio cuore, in compenso io portavo meco tanta parte del loro affetto?

Son passati due anni da allora, ma il tempo non può affievolire il commovente ricordo che io serbo di tutta la considerazione, della venerazione della quale fummo circondati. Tutte le case si erano aperte a noi, ospitali, in tutte le case avevamo dovuto accettare il caffè, i dolci e i liquori che ci venivano offerti con tanta graziosa spontaneità.

Negli stazzi più isolati, più lontani eravamo ricevuti con la più semplice e grandiosa cordialità; tutti ci aprivano la porta della casa, la porta del cuore. Essi erano orgogliosi di ospitare, di mettere tutto e tutti a nostra disposizione, con quel sentimento di fierezza e di ossequio insieme da far pensare all’ospitalità araba, all’ospitalità dei patriarchi.

Razza nobile, orgogliosa e fiera soffre rassegnata, ma conscia dell’abbandono nel quale è lasciata l’isola. Essi vivano in tutti quei piccoli paesi, tutti quei gruppi di case che niuna via carreggiabile congiunge alla sede del Comune, e restano così separati affatto dal mondo civile. La mancanza di vie di comunicazione è causa dello scarsissimo sviluppo agricolo, e i sardi vivono tranquilli nei loro stazzi, badando al bestiame e facendo lunghe e lunghe ore di cavallo, solitarie, per monti per valli per raggiungere, quando indispensabile, il capoluogo del Comune.

È caratteristico incontrare nella campagna deserta dove nè una casa, nè una bestia dà segno di vita, un uomo a cavallo, solo o con la sua donna in groppa. Il cavallo va tranquillo ad un passo sempre uguale, senza fretta: alcuni monti servono di sfondo al cavaliere, altri monti gli stan davanti…un grande silenzio regna intorno… nell’aria un odore di lentischi… da dove viene, dove va quell’uomo? Su tutto domina uno strano sentimento di mistero, di fatalismo.

L’analfabetismo regna sovrano fra quella gente, e anche di questa inferiorità essi soffrono molto, e benedicono là dove una scuola sorge per istruire i loro bambini. I fanciulli imparano con entusiasmo, con zelo, e non è raro il caso di un figliuolo che insegni ai genitori quanto ei va imparando.

Le scuole sono poche e gli stazzi sparsi per la campagna, a grandi distanze fra di loro, sono generalmente lontanissimi delle scuole: molti bambini, per potersi recare a scuola, percorrono lunghissimi tratti di strada a piedi, per vie che essi sanno, ma che non sono neppure tracciate, ed alcuni sono affidati, per i mesi delle lezioni, a parenti ed amici che vivono vicino alla scuola. Dopo aver con tante difficoltà con tanto sacrificio personale, imparato a leggere ed a scrivere, questi fanciulli continuano poi la loro vita senza che nulla venga più ad illuminare la loro mente, a sollevare il loro spirito. Quel po’ d’istruzione ricevuta, rimane senza coltivazione, come lettera morta.

Da questo spettacolo, da queste riflessioni, non è quindi strano che la necessità di Biblioteche popolari in Sardegna sia balzata viva ed urgente alla mia mente. In quei gruppi di esseri umani, poco coltivati, ma molto intelligenti, che vivono sparsi, quasi dispersi nella solitudine della campagna silenziosa, lontani da ogni contatto, da ogni comunicazione con la società, lontani da ogni movimento, solo il libro può giungere apportatore di luce, solo il libro può aprire nuovi orizzonti, distruggere pregiudizi secolari, recare nuove idee, coltivare quelle già esistenti… Io l’ho veduta, l’ho sentita questa necessità imperiosa, e, nel limite delle mie poche forze, mi sono messa subito all’opera.

In questi due anni, da che ho lasciata la Sardegna, già sette sono le Biblioteche di cento volumi ciascuna che ho affidate a sindaci e maestri, i quali non si stancano di esprimere il loro entusiasmo, e segnalare con grato animo tutti I benefici effetti di queste Biblioteche sui piccoli e grandi lettori. La prima Biblioteca fui io a proporla, ad offrirla: in seguito, le altre mi sono state richieste dai Comuni, dagli insegnanti, e queste domande continuano a giungermi sempre più numerose, sempre più insistenti ed Interessanti, sì che il mio sogno, o meglio il mio desiderio smanioso, adesso è di provvedere della sua brava biblioteca ogni Comune ed ogni frazione di Comune della provincia di Sassari.

Ma l’opera mia modestissima e l’aiuto dei miei amici personali non sono più autosufficienti per contentare il desiderio di tanti aspiranti lettori. Libri, libri, mi occorrono libri! Libri per fanciulli, libri per adulti (ma più specialmente per fanciulli) e giornalini infantili; i libri anche usati sono indicatissimi perché io provvedo a farli rivestire di un’identica rilegatura.

E insieme con i libri, occorrono danari per le rilegature, denari per i registri, danari per le spedizioni… lo chiedo perciò non solo interesse, ma libri e denari (che prego mi siano inviati al mio indirizzo a Roma, via Orano, 17), affinché possa continuare nella via intrapresa e far prosperare l’opera che tanto desiderio di vita ha trovato in sé stessa, e tanta aspirazione di incremento attinge dall’avido interesse con il quale le Biblioteche vengono domandate ed attese.

Sia dolce soddisfazione di tutti contribuire ad illuminare tante menti ad allietare tanti cuori di nostri fratelli che uguali, e forse superiori, a noi nella mente e nel cuore, sono finora rimasti separati dalla vita per mancanza di comunicazioni facili e di vigile interessamento.

Aiutiamoci a vicenda per far raggiungere a tutta l’Italia uno stesso alto livello intellettuale e morale!

ALTRE FOTO NEL GIORNALE

SAN FRANCESCO D’AGLIENTU

di

Marianna Denti di Piraino

Cap. II. tratto dal libro

SOLTANTO PER I MIEI AMICI

Milano, L’eroica, 1935

Nel 1910 si laureò mio fratello Alberto e nel 1911 abbiamo perduto nostra Madre. Mia Madre raccontava che alla nascita di Alberto, aveva chiesto al Signore, altri venticinque anni di vita. Il Signore glieli concesse. Mia Madre ebbe il conforto di veder laureato quest’ultimo figlio e morì 12 giorni prima che Alberto compisse venticinque anni.

Che doloroso senso di smarrimento! Anche quando si perde una madre per la quale una figlia è stata più protettrice che protetta, si prova quello sgomento di non aver più vicino quel cuore al quale tante volte, fin da piccini, abbiamo chiesto aiuto.

Mia sorella ed io restavamo sole, in casa, con quest’ultimo fratello, e in lui appunto era la nostra forza.

Questo fratello era sempre stato un figliuolo per noi, egli rappresentava lo scopo della nostra vita, su di lui facevamo i nostri sogni d’avvenire.

Nell’estate di quell’anno un’epidemia di colera fece una brusca apparizione nelle Puglie, che fu vanto del Prof. Sclavo aver combattuta e debellata rapidamente. Per questa «campagna» il Prof. Sclavo aveva bisogno di medici giovani, capaci, volenterosi per lottare contro il morbo, e più ancora contro l’ignoranza e la superstizione di quelle popolazioni, e scelse giovani intelligenti dei quali poteva fidarsi. Fu a Castellaneta presso Taranto, che Alberto con altri giovani dottori, si recò a lavorare.

Lavoro durissimo sotto ogni rapporto, condotto con lo slancio della gioventù e l’entusiasmo che veniva loro dall’esempio del loro Capo. Questi giovani ebbero anche da sostenere un assalto al Lazzaretto, situato un po’ fuori del paese, nel quale dovettero asserragliarsi. Fu il Sindaco di Castellaneta che riuscì in tempo a riportare la calma fra quella folla imbestiata, convinta che i medici avvelenavano invece di curare i colerosi.

E intanto, io facevo i preparativi per il nostro viaggio in Sardegna.

Era stabilito che, nell’Agosto, dovevo andarvi con mio fratello per una campagna antimalarica.

Come potrò mai dire quello che io «devo» al carissimo Prof. Sclavo? Lo conobbi a Siena mentre mio fratello faceva il 3º anno di medicina: egli diceva di essere rimasto colpito dalla mia «maternità fraterna» (era questa la sua frase), e per questa «maternità» mi fu sempre largo di interessamento, di aiuto, della sua carissima amicizia. Io devo al Prof. Sclavo le cose più interessanti della mia vita e prima fra tutte, la conoscenza della Sardegna che, direttamente e indirettamente doveva dare alla mia vita tanta soddisfazione.

Egli aveva intuito il bisogno che io avevo «di fare», e mi procurava sempre qualche lavoro, qualche occupazione interessante. A volte mi sembrava che egli valutasse troppo le mie capacità; ma egli mi incoraggiava, ed io… cercavo di fare del mio meglio.

Purtroppo io non ho mai avuto modo di dimostrargli la mia gratitudine; io non ho mai potuto fare nulla per lui; ma sono certa che il Signore gli renderà, nella vera Vita, alla quale egli è già stato chiamato, tutto il bene che la sua bontà ha saputo farmi. Io benedico sempre la sua memoria.

A quei tempi la lotta antimalarica veniva condotta in Sardegna, da giovani medici del continente, durante i mesi estivi-autunnali. Generalmente questi medici venivano accompagnati da studenti di medicina.

«Vada Lei con suo fratello», mi dissero i Professori Lustig e Sclavo che dirigevano la campagna, «vedrà quante cose potrà fare meglio di uno studente».

Il mio primo contratto con la Sardegna fu interessantissimo. Andammo direttamente a Sassari, dove si riunivano questi giovani medici in attesa che il medico provinciale, Dott. Alivia, indicasse loro in quale località dovevano recarsi.

Noi fummo destinati in Gallura, a S. Francisco dell’Aglientu. Con noi vi fu anche destinato un medico sardo, coetaneo di mio fratello, il Dottor Nuvòli, un carissimo giovane col quale stringemmo subito buona amicizia.

Da Sassari a Tempio andammo in treno e passammo la notte in quella caratteristica cittadina di granito, circondata da boschi di sugheri. Mi interessarono subito i suoi uomini dai grandi barboni e dalla tipica «berritta»; ma le donne mi delusero. Il costume delle donne galluresi non è bello, esse portano in testa la «faldetta» (una specie di gonnella nera) piuttosto antiestetica.

L’indomani l’automobile postale della linea Tempio-Santa Teresa di Gallura, ci depositava ad un dato punto della strada dove c’è una Cantoniera: la cantoniera di Cresciuliddu [Crisciuleddu]. Lì tre cavalli e un uomo ci aspettavano. Due cavalli erano per i dottori, il terzo cavallo dovevo dividerlo col nostro conducente, e mi fu giocoforza fare la donna sarda, in groppa col mio cavaliere, tenendo un braccio intorno al suo busto.

Cominciammo a salire per la montagna, per una via non tracciata, nota soltanto ai cavalli: su, su per quelle terre incolte, disabitate, melanconiche… qualche ciuffo di lentischi… qualche croce… «qui vent’anni fa fu ammazzato un brigadiere». Dopo due ore e mezza di strada, giungemmo al nostro S. Francisco.

S. Francisco di l’Aglientu! Povera massa di casupole abitate da circa trecento anime! Adesso che conosco bene tutta la Sardegna, posso dire che S. Francisco è uno dei posti più isolati e più desolati. C’era una chiesetta che era quasi una stalla, e completamente una stalla era la scuola che funzionava da tre anni.

Noi abitammo il «Palazzo»! così chiamato perché era l’unica casa che avesse un piano superiore. A terreno, dormivano i dottori; al piano superiore avevo la mia camera, e accanto c’era la camera della figlia del padrone di casa.

Il padrone, vedovo, non aveva che questa figlia. Lo dicevano ricco, dicevano che la figlia avesse una bella dote… Ma la figlia era un’ignorante, ed egli dormiva per terra, nell’ingresso, appoggiando la testa ad una sella.

Prendevamo i pasti nel retrobottega di una vedova che eserciva l’unica botteguccia del paese, retrobottega che era la camera da letto sua e dei suoi figliuoli.

- Francisco non aveva medico condotto, non aveva posta né telegrafo. La posta giungeva il martedì ed il sabato da Luogosanto. In quei giorni spiavo da lontano l’arrivo di quel cavallino bianco che ci metteva in contatto con il mondo. La posta arrivava soltanto per noi!

Nel 1911 nessun adulto sapeva leggere a S. Francisco (eccettuati i tre carabinieri di stazione). Soltanto una dozzina di bambini cominciava a leggere o compitare.

Si potrebbe credere che il nostro soggiorno a S. Francisco fosse duro e difficile. Non lo fu affatto. Sì, è vero, si mangiava certa carne di pecora… il nutrimento migliore erano le patate. Qualche volta si aveva del buon pesce; ma… condirlo con «quell’olio»! A queste cose poco badavamo; il campo d’azione era così vasto! Quindi vastissimo era il campo d’interesse. Occupazioni continue, svariatissime, non lasciavano tempo per pensare quali comodità ci mancassero.

A terreno della nostra casa avevamo adibito un locale per la farmacia, e fabbricare la «Mistura Baccelli», apprezzata e ricercatissima dai malarici assai più del chinino, era una delle mie principali occupazioni di farmacista. Facevo io tutte le iniezioni e le visite domiciliari, perché la mia qualità di donna era molto apprezzata dai capo famiglia, ai quali la gioventù dei medici non era molto gradita quando si trattava di paziente di genere femminile.

La mattina alle 5 andavo a cavallo da una parte o dall’altra con uno dei medici per fare «propopaganda chininica» negli «Stazzi» lontani.

(La Gallura ed il Sulcis son le due sole regioni in Sardegna dove ci sia della popolazione sparsa nelle campagne). Mi ero fatta venire da Firenze una sella da donna e l’usavo con grande meraviglia e paura dei sardi e con grande mia comodità ed indipendenza.

Alle 9 eravamo di ritorno a S. Francisco.

Dalle 9 alle 10, ambulatorio.

Dalle 10 alle 12 facevo scuola di lavoro alle ragazzine del paese, sedute in circolo nella «così detta» piazza!

Dalle 2 alle 4 davo lezione in iscuola; poi visite domiciliari, distribuzione di chinino…

Alle 7 cena, alle 8 a letto.

In «piazza» c’era un palo con un fanale a petrolio che si accendeva quando non c’era la luna… E, anche allora… se noi davamo i denari per il petrolio!

Tutte le famiglie furono entusiaste quando io proposi loro di riaprire la scuola e dar lezione ai ragazzi in quel tempo di vacanze; e, strano a dirsi, i bambini furono felicissimi di tornare a scuola. Nella prima ora davo lezione ai bambini già letterati, nella seconda agli analfabeti, ed in questa classe avevo scolari di tutte le età. Queste lezioni e il piacere che i bambini provavano alla lettura, furono il punto di partenza del mio lavoro per le Biblioteche della Sardegna.

La malaria dominava terribilmente in quella zona e, alle volte, in forma gravissima.

Ricordo l’arrivo a S. Francisco di una bimba di 4 anni, con la febbre altissima. Veniva da uno stazzo assai lontano. Che arrivo pittoresco! Su di un cavallo nerissimo era il padre che, sul davanti della sella, aveva una cestina piatta sulla quale giaceva la bimba ammalata; in groppa era la moglie che, con il braccio destro si stringeva al marito e con l’altro teneva al petto un bambino di pochi mesi. L’uomo teneva le briglie in una mano e con l’altra reggeva un grande ombrello che riparava tutti dal sole. Un quadretto veramente caratteristico.

La bimba stava malissimo; passò la prima notte nell’ambulatorio, delirando. La curammo, e in pochi giorni guarì benissimo e se ne ritornò al suo stazzo, vispa come un uccellino.

I bimbi di S. Francisco mi chiamavano «la maestra», gli adulti: la «dottoressa». La dottoressa era molto ascoltata; ma pure non mi riuscì di far togliere un gallo spaccato dalla testa di una giovane che aveva una perniciosa. Sicuro! in quel paese era credenza generale che un gallo vivo, spaccato per metà, (non completamente diviso) e messo subito in testa all’ammalato, caldo, caldo, con tutto il suo sangue, tutte le interiora… facesse passare la febbre.

Non mi fu possibile convincere quella gente che quell’insolito cappello, non soltanto non avrebbe fatto sparire la febbre all’ammalata; ma aumentava invece, con il suo peso e il suo calore, le sue sofferenze. Quella povera donna morì.

Malgrado queste superstizioni, la popolazione era eccellente. C’eravamo affezionati a quella brava gente e tutti ci volevano bene. Ricordo ancora con commozione la nostra partenza da S. Francisco, alle 4 e mezza del mattino, per fare a tempo a prendere la corriera sulla strada maestra. Era buio pesto; tutta la popolazione era in piedi per salutarci, tutte le madri avevano portato fuori i loro piccini perché io li abbracciassi.

Sono tornata tante altre volte in Sardegna, anche in Gallura; Ma non son più tornata a S. Francisco. Adesso c’è la posta, il telegrafo, il medico condotto; ma ci sono sempre le due ore e mezzo di salita a cavallo. Ho riveduto parecchia di quella brava gente, venuta apposta a trovarmi quando feci una sosta a Luogosanto.

Indubbiamente una delle cerimonie più caratteristiche della Sardegna è il fidanzamento Gallurese, chiamato «l’abbraccio» e reputo mia fortuna aver assistito ad un «abbraccio» a S. Francisco d’Aglientu.

Il giorno dell’«abbraccio» nella casa della sposa la famiglia è al completo, insieme agli amici invitati per l’occasione. All’ora stabilita giunge il corteo della famiglia e degli amici dello sposo. Tutti scendono da cavallo e legano i cavalli agli alberi o a qualche anello appositamente murato.

Il padre dello sposo bussa alla porta.

La porta non si apre, e dall’interno si chiede:

«Chi è?» Si risponde che si viene a cercare un’agnella che è in quella casa.

«Di agnelle ne ho parecchie – dice da dentro il padre della sposa; «ma non voglio cederne nessuna».

«E pure, qui c’è un giovane che ne vuole una in ogni modo».

Allora il padre apre la porta, dicendo: «Entrate pure se l’agnella gradirà il nuovo padrone, la lascerò partire».

La comitiva entra, ed il padre della ragazza chiede ai due giovani se sono contenti di sposarsi. Alla risposta affermativa, dice: «Abbracciatevi».

I due giovani si abbracciano, quindi il fidanzato regala alla ragazza un anello ed un fazzoletto: poi la prende per la mano e la conduce davanti a suo padre, dicendo: «Padre, ecco tua figlia». Dopo l’abbraccio del futuro suocero la ragazza abbraccia tutti i presenti, uomini e donne e riceve il loro regalo di nozze: una busta con denaro.

Girano allora caffé e liquori e si preparano le tavole per il pranzo.

La Gallura ha la specialità dei poeti estemporanei: le loro gare poetiche sono interessantissime. Ai banchetti, i poeti improvvisano i loro brindisi. Al banchetto per un «abbraccio», dopo di aver brindato, il poeta deve gettare il bicchiere violentemente a terra. Il bicchiere deve infrangersi: più minuti saranno i frantumi, migliore l’augurio.

Quella sera cercai di farmi dettare, alla meglio, da uno dei poeti, i versi che aveva improvvisati (i poeti sono illetterati), e li copiai in un mio libro che possiedo ancora. In questo sonetto il poeta chiede scusa al bicchiere (in dialetto «tazza») di dover essere il suo carnefice.

ALLA TAZZA

[Nota. La trascrizione fatta dalla Denti Piraino, come i galluresi subito capiscono, è profondamente errata: segue pertanto la riformulazione e correzione effettuata dal linguista Riccardo Mura]

O tazza mea, paldona

Chi carnefici saraggiu

De ti con gran curaggiu,

E no ti decu timì.

Cumbattendi decu dì

D’attendì a lu cumandu.

Da che ti incìu mi nu andu

Gluriusi e triunfanti.

Carnefici in chistu istanti

Socu cu animu forti.

Tu si esposta a la morti,

Sì mala u sì bona.

O tazza mea, paldona!

Il Gallurese è il solo dialetto sardo facilmente comprensibile.

Riformulazione da parte del linguista Riccardo Mura

ALLA TAZZA

O tazza méa, paldona,

chí carnéfici saraggju

di teni cun gran curaggju

e no ti décu timí.

Cumbattendi décu dí

d’attindí a lu cumandu:

da chi ti ’incu, mi n’andu

gluriósu e triunfanti.

Carnéfici in chistu stanti

socu cu’ ànimu folti.

Tu séi esposta a la molti,

sii mala o sii bona.

O tazza méa, paldona!

Traduzione

AL BICCHIERE

O mio bicchiere, perdonami,

ché carnefice sarò

di te con gran coraggio

e non ti devo temere.

Combattendo devo dire

d’attendere al comando:

appena ti vinco, me ne vado

glorioso e trionfante.

Carnefice in questo istante

sto con animo forte.

Tu sei esposto alla morte,

che tu sia cattivo o buono.

O mio bicchiere, perdonami!

SU AGLIENTU SI VEDA ANCHE

FESTE CAMPESTRI DI GALLURA

di Andrea Pirodda

in

«RIVISTA DELLE TRADIZIONI POPOLARI ITALIANE», 1893-94, pp. 559-563.

libro: BOZZETTI E SFUMATURE, Palermo, Ed. Remo Sandron, 1915 ⇒

© Tutti i diritti riservati