LE MONTAGNE DI AGGIUS

ALPINISMO IN GALLURA

SARDEGNA SETTENTRIONALE

di Guido Cibrario

in

Rivista mensile del CLUB ALPINO ITALIANO ⇒

N. 1 – Vol. XLII

Gennaio 1923

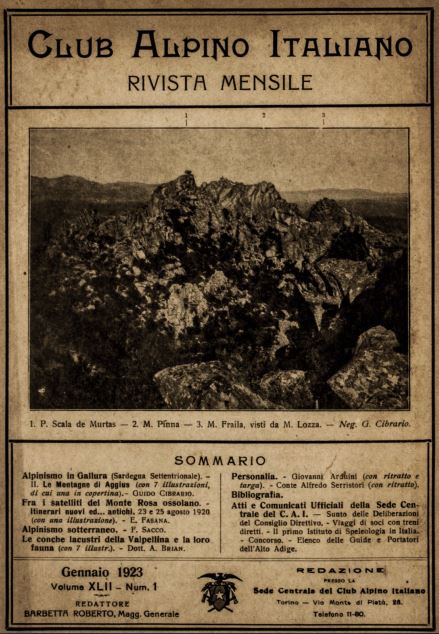

IL CLUB ALPINO ITALIANO DEDICA AD AGGIUS E AI SUOI MONTI LA COPERTINA DELLA SUA RIVISTA

AVVERTENZA. Le foto presenti nell’articolo originale sono facilmente riconoscibili perché contrassegnate col nome Cibrario nella didascalia incorporata.

Uno scrittore di cose Sarde ha espresso il pensiero che «la Sardegna è terra ormai troppo nota perché si possa continuare a scoprirla». (Cfr. Marica: opera citata).

È un’affermazione, questa, che vale anzitutto nei riguardi politici ed economici. La Sardegna è la fedelissima, che, per quanto trascurata e posposta, ha trovato occasione, nella grande guerra, di provare l’attaccamento alla madrepatria sacrificandole con generosità senza esempio, il sangue dei suoi figli migliori. Ma è anche la derelitta, impoverita per colpe non sue, che altro non chiede se non provvedimenti legislativi pratici, altro non attende se non capitali e tecnici per valorizzare le proprie energie latenti. Tutto ciò è ben risaputo da quella parte più colta e fattiva degli Italiani, alla quale in modo speciale incombe il dovere di un intervento: idealistico, per assistere ed elevare i fratelli meno favoriti; utilitario, per accrescere la ricchezza nazionale. Ed è anche ben noto l’ambiente storico, culturale e sociale dell’Isola.

Ma quando si restringano le indagini ad un campo d’immediata percezione per noi, fedeli innamorati delle naturali bellezze della nostra terra, e ci si limiti a godere l’incanto di tutte quelle rocce e di tutto quel mare offerti al sole ed al vento, ritengo che quel suolo dal fascino sottile serbi ancora soddisfazioni grandi per i suoi studiosi ed ammiratori, che, valendosi delle molteplici opere di carattere generale, possono ora specializzare ed approfondire le ricerche e sviscerare le meraviglie di quelle regioni così varie e così neglette. Perché, se tutte le ricchezze archeologiche sono ormai catalogate e raccolte in sale di Musei, se tutti i riti e le costumanze sono state con cura amorosa analizzate da sottili indagatori, e messe in rapporto con le tradizioni di epoche scomparse, non tutte le regioni furono studiate nelle loro naturali bellezze, non tutto il terreno fu rilevato secondo quelle moderne esigenze alpinistiche che vogliono rendersi ragione di tutte le particolarità di un gruppo, e che applicano ad ogni vetta gli scrupoli dell’analisi più rigorosa.

La catena del Marghine, che domina il bacino del Tirso; il massiccio del Monte Albo, dai fianchi che aprono le loro caverne sulla marina di Orosei; il Sopramonte di Oliena, che attende i salitori delle sue vertiginose pareti ; i monti dell’Iglesiente, lacerati dalle gallerie minerarie ed innalzanti i loro vertici dal Golfo di Oristano al Capo Spartivento; tutto quel mondo di picchi e di guglie, in contrasto con il mare che l’accerchia, offrono ancora campo vastissimo alle imprese dei più difficili ed entusiasti colleghi in alpinismo, giacché, giova ripetere, l’anima della Sardegna non si svela che ai suoi adoratori, e quest’anima la ritroveremo soltanto fuori dalle banali stride, per sentieri chiusi in gran parte ai pigri.

La montagna si compiace dell’adorazione del viandante, e lo compensa ad usura delle ‘ansie e delle fatiche: così a me, tutto inteso in tale fervore, essa rivelò una serie di vette, ricche di ogni grazia, campo di ogni ardimento, una intera zona alpinisticamente incognita: le montagne di Aggius.

Per stabilire la posizione di quello sconosciuto gioiello, occorre tener presente che il sistema orografico Sardo non ha relazione alcuna con le Alpi o con gli Appennini; ma bensì si collega a quello Corso, che, a sua volta, è una prosecuzione delle Marittime. Il vero nocciolo dell’Isola di Sardegna (1. Cfr. panorama fotografico a pag. 234 della Rivista di Dicembre 1922), risulta perciò costituito da una catena, che, dalle bocche di Bonifacio, va al Capo Carbonara nel Golfo di Cagliari, in direzione NO.-SE.

Ma, nella parte Settentrionale, e cioè, nella Gallura, il gruppo del Limbara disegna un contrafforte, piazzato in una direzione perpendicolare a quella della massa centrale. In tal modo l’altipiano Gallurese viene da quel potente massiccio separato nettamente a Sud dal resto dell’Isola. A Nord, invece, l’abbassamento dei terreni fino alle acque dello Stretto non avviene gradualmente, come parrebbe da una superficiale consultazione delle carte, e come io credevo nei primi giorni del mio arrivo a Tempio.

Quale meraviglia invece, quando dopo le lunghe, snervanti attese di una schiarita, nelle persistenti nebbie del novembre, vidi un giorno profilarsi sul margine Nord dell’altipiano, un’altra catena di monti, parallela allo Stretto, una serie di fantastiche torri e di esili guglie, sorgenti da aspri dossi di cupe boscaglie, dalle altezze assai modeste, è vero, in confronto del Limbara, ma dalle forme tanto più ardite e provocanti, attorno alle quali si torcevano in pazze volute i vapori fumiganti sopra l’eterna agitazione del mare di Bonifacio.

Più tardi, approfondito lo studio della regione, anche le impressioni estetiche riportate nella prima visione del paesaggio si sono modificate, e lo stesso Limbara, pur mantenendo il suo carattere di grande montagna, perdeva ogni sapore di novità, giacché la sua alta zona si limita a riprodurre tutti i noti aspetti, ed a presentare tutte le difficoltà normali delle nostre Alpi.

Per contro, i monti di Aggius riuscirono a mantenere intatto, fino all’ultimo giorno della mia permanenza in Sardegna, l’incanto che da quelle fiere pareti si sprigiona.

Giungendo in ferrovia sul margine dell’altipiano, dopo la tortuosa salita su per i fianchi del Limbara, essi appaiono per la prima volta laggiù sull’orizzonte, profilando nel cielo strutture geometriche, e, dalle passeggiate intorno a Tempio, dalle stesse vette del Limbara, da qualsiasi altro punto se ne afferri l’assieme, essi conservano la purezza della loro linea severa ed ardita.

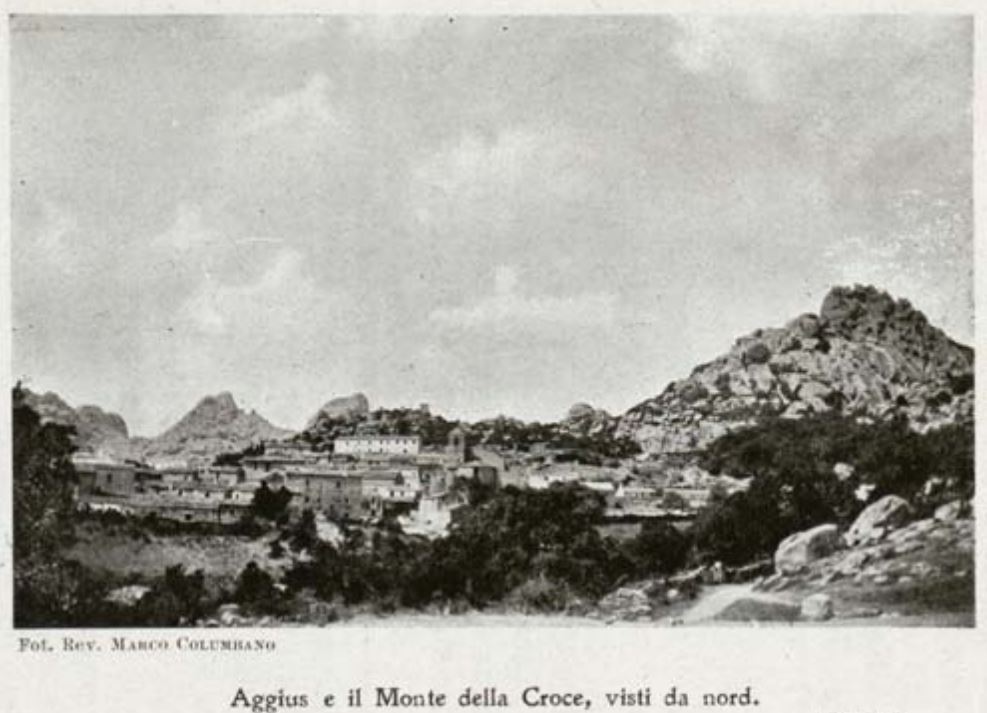

Rannicchiato alle loro falde, sull’estremo limite ove la selva cede alla roccia, è il comune di Aggius, che una bella strada di sei chilometri collega a Tempio. Si direbbe che le sue casette, simili a variopinti cubi di granito, siano spuntate per magia tra i massi rotolati dai sovrastanti monti. E tra i massi è tutto un rigoglio di vegetazione, e per i viottoli che s’inerpicano per i dossi è tutto un laborioso avvicendarsi di genti, che, dalle superbe foreste di sugheri di quei dintorni, traggono i migliori guadagni.

Quando si avvicina la sera, l’occhio che ha seguìto il corso del sole al tramonto, si attarda con trepidanza sul punto dell’orizzonte ove si è immerso nelle acque. Allora il Limbara si illividisce, le sue rocce perdono ogni contrasto, e tutta la sua massa incombente, infonde tristezza nelle case e per le vie di Tempio.

Ma le montagne di Aggius restano fino a notte, soffuse di una luce che dal rosso avvampato, sfuma in tonalità di pera, e sono le ultime a spegnersi, anche quando le grandi foreste che ne fasciano la base, sono già immerse nelle tenebre, e nel cielo tremolano le prime stelle. Ma delle tante cose belle che vanta Aggius, la migliore è la via di accesso al paese.

Dalle alture di Tempio essa scende a ripidi risvolti, comune per un tratto a quella di Sassari, poi quando questa piega bruscamente verso l’Anglona e si abbassa sul bacino del Coghinas, risale per una collinetta boscosa, dal cui sommo si scopre d’un tratto quella meravigliosa chiostra di monti, distante in linea d’aria un paio di Km.

Da quel punto il percorso della strada che svolge le sue ampie curve sotto le chiome rigogliose di stupendi sughereti, diventa un sogno. Non più balze di granito, aride stoppie ed olivastri che drizzano al cielo i rami scheletriti come se protestassero contro la furia del vento che li squassa senza posa, ma praterie ridenti percorse da garruli torrentelli, ed un oceano di fronde ondeggianti al vento in lenta e composta Misura, da cui emana una solenne pace, e su tutta quella tonalità verde: smeraldina dei prati, cupa delle quercie, grigia degli olivi, balzano nell’aria, impetuose come fiamme, otto punte separate da valichi profondi, disegnanti un grand’arco intorno ad Aggius: dirupi eccelsi che vaste onde di verde assaltano al piede, da cui il sole trae fulgori di diamante o ravviva di svariati colori, quando l’acqua raccolta sui vertici, ha decomposta la roccia in lunghe colate.

Lassù è il paradiso dei falchi, e nelle forre inviolabili prosperano i cinghiali: un tempo vi trovarono ricovero certi fuorusciti i quali non dovettero faticar troppo per far perdere le tracce, ma la pace è tornata anche in quell’estremo angolo dell’Isola, il conte di Moriana, che aveva proposto al re Carlo Felice di ridurre in cenere quel delizioso Aggius per le inimicizie dei suoi abitanti, riposa da più di un secolo nella Cattedrale di Sassari, ed i Suoi Editti sono passati alle polveri degli Archivi.

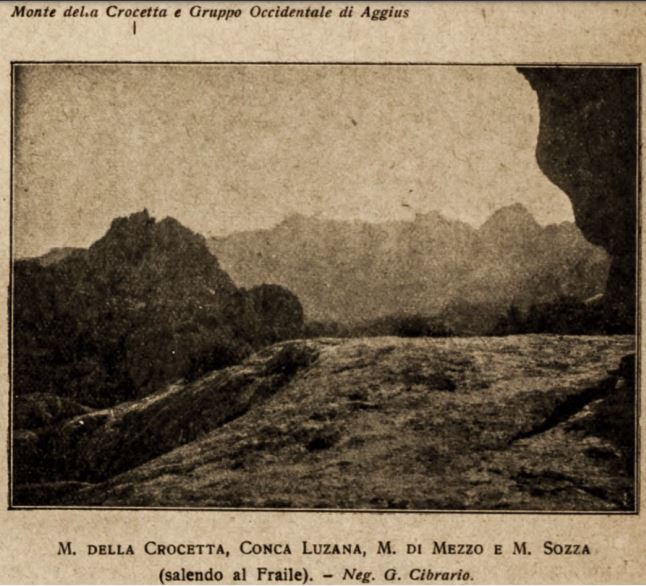

MONTE DELLA CROCETTA (m. 683).

L’escursione nel gruppo del Limbara chiudeva l’anno in modo per me soddisfacente, ma già mentre scendevo le ultime balze di quei monti, il pensiero formulava nuove imprese, e l’occhio correva ansioso a posarsi su quella travagliata cintura di rupi, veglianti sull’orizzonte di Aggius, come torri di una città forte.

Ma, nel gennaio successivo, fummo in due: la mia consorte ed io, a far progetti ed a raccogliere notizie su quel futuro campo di salite, ma con esito ben poco soddisfacente, giacché, se si eccettuano il Monte della Crocetta che domina il paese e che particolarmente ne interessa la popolazione, ed il Monte Sozza, ricordato pure nella guida del T.C.I. e che, probabilmente, costituisce la vetta più alta della catena, la regione è ben poco nota nella parte bassa, ove qualche valico si apre a strade mulattiere di accesso alla costa, ed affatto sconosciuta nella parte più elevata.

Infine, dopo una gita alla Maddalena e Caprera, in un mattino di sole smagliante e di aria vibrante, in cui, scendendo dalle alture di Tempio tutte candide di neve, le vette di Aggius ci apparivano nel loro versante meridionale, ad ogni risvolto della strada, con scorci così arditi da strappare grida di meraviglia, mentre nei campi, contadini all’aratro dissodavano la terra in una augusta semplicità segantiniana di linee e di colori, ogni preoccupazione d’itinerari scomparve, e solo restò, con il desiderio vivissimo, l’incubo del maltempo. Perché, per quanto l’andamento delle stagioni in Sardegna sia irregolare, non ebbimo a godere di quell’altra particolarità, che in dicembre e gennaio, come si afferma, per molte settimane l’aria è dolce ed il cielo sereno. Tale periodo viene popolarmente chiamato «delle secche di gennaio» ma per noi, anche in gennaio, Ichnusa fu veramente l’isola di tutti i venti.

Noi iniziammo la nuova impresa dando la precedenza al Monte della Crocetta, già ricordato, la vetta più caratteristica e la più prossima all’abitato, che risulta costruito sugli stessi suoi primi scaglioni. In tal modo le case s’immedesimano con le rupi e ne riflettono tutti gli aspetti: ridenti quando il sole le accarezza e vivifica, e bieche quando le nubi tempestose si accavallano e si squarciano fra le asprezze delle creste, lanciate verso il Tirreno dall’impeto della bufera.

Partimmo da Tempio, in un tepido meriggio di gennaio, e per abbreviare la strada, là ove la carrozzabile svolge le sue eleganti curve, su per la collinetta antistante al paese, infilammo una ripida scorciatoia incassata nel terreno, tra folte erbe palustri traverso le quali appaiono a tratti le aspre forme delle rupi Aggesi, poi, raggiunte le prime case, in uno spiazzo ove sorge la fontana alla quale si avvicendano le donne assidue, reggenti sul capo il secchiello di legno col mestolo di sughero, ci portammo sotto il monte, difeso, come sempre, da una fitta fascia di lecci, di olivastri e di sterpeti fra i quali la fiamma ha aperto dei valichi, ne costeggiamo la base per un centinaio di metri obliquando a destra, e là ove la muraglia s’incava prospettando a levante, attacchiamo la parete. Questa, all’infuori delle prime ore del mattino, è sempre in ombra e perciò il granito è rivestito di muschio che lo rende viscido e difficile.

Saliamo per una sorta di largo canale, fiancheggiato da due cigli bizzarramente frastagliati che a volte erompono in lame e scheggie, tra le quali occhieggiano delle capre in positure inverosimili sorvegliate da ragazzetti che accolgono il nostro arrivo con espressioni di compiacimento, e senz’altro si mettono alla testa della comitiva.

Guardando all’insù non si scorge che il muro alto una trentina di metri, leggermente inclinato e tagliato da due grandi spaccature che lo solcano diagonalmente con uno spazio di circa due metri tra di loro. Con i piedi appoggiati sul bordo più basso, impegniamo le mani nella spaccatura più alta, sicché, per quanto il passaggio sia esposto e vertiginoso, riusciamo all’altra sponda dove comincia una serie di pozzi, intercalati a pianerottoli. I ragazzi si sono cacciati in una grotta tenebrosa, poi li abbiamo visti sbucare su di un piccolo spiazzo, e buttarsi addosso ad un masso isolato, per compiervi delle operazioni misteriose.

E ad un tratto, un rombo cupo ci colpisce, un rumore di tuono lontano, con delle vibrazioni sonore e profonde cui partecipa tutto quel mondo di granito che ci circonda. E quei scimmiotti si agitano ed urlano a Su tamburu mannu, e ci mostrano il grande tamburo, una sorta di pietra ballerina, che, a differenza della sorella di Nuoro, ha conservata tutta la sua sonora agilità, mentre quella si è immobilizzata. Su di un blocco di granito posa un lastrone convesso: salendo sull’orlo, la pietra oscilla con un sordo rullìo. Può anche darsi che la stessa violenza del vento che lassù si scatena con furia inaudita, provochi tali oscillazioni ed il conseguente rombo. Certo si è che il «tamburo» entra per gran parte nel patrimonio leggendario di Aggius, e che, per non parlare di altri malefici influssi, il suo rullo sarebbe preavviso di morte violenta!

Noi che abbiamo abbondantemente scherzato con il suo spirito maligno, facciamo i dovuti scongiuri e continuiamo per un’altra serie di caverne e di cunicoli, sicché da questo punto può dirsi che la salita si effettui sotterra. Il monte è un’immensa piramide di blocchi, tra i quali si sono infossate delle gallerie di profondità anche ragguardevole. In quei meandri i venti hanno accumulato del terriccio, dei semi vi hanno germogliato e ne sono venuti fuori certi arbusti, che, anche nell’oscurità, crescono rigogliosi e mostrano la loro vigoria spingendo a grandi distanze i virgulti ad abbeverarsi di luce. Ci sarebbe perfino da dubitare che qualcuna tra quelle cavità sia stata foggiata o modificata artificialmente, tanto i passaggi vi si succedono con criterio e con una sorta di nesso logico.

I ragazzi procedono sempre con delle agilità portentose: li ho visti saltare su delle lastre di roccia così inclinate sull’abisso, con sicurezza e precisione tali, da eguagliare le capre e da mozzare il fiato. Le loro voci hanno degli scoppi di sonorità impreviste; poi, quando s’ingolfano nei misteri del monte, tutto rientra in un silenzio enorme. Dalle tenebre delle grotte calde, dove la polvere sollevata dallo strisciare dei corpi penetra negli occhi e nella gola, si esce all’improvviso su brevi cornici donde lo sguardo, angustiato e rifuggente dal chiuso, si adagia sulle molli curve dell’altipiano o ricerca i contrasti di luce e di ombra sulle pareti delle altre prossime vette, immerse nella gloria del sole.

La scalata dura poco meno di due ore, in un crescendo di difficoltà. E uno stiramento assurdo di tutte le membra: ci sono dei tratti in cui il sottopassaggio ai massi è così angusto che ci si sdraia sulla schiena e si procede con dei movimenti serpentini. A volte il corpo, serrato fra due scheggie, si rifiuta di andar oltre, ed allora, alle risa provocate da certe positure e situazioni inverosimili, sottentra una sorda ostilità, un astio personale, contro quelle rocce impassibili, che si esplicano in una breve e furiosa lotta, in un ultimo, violento contorcimento delle ossa e dei muscoli, e si risolvono, all’uscita dalle strette, in una grande scrollata ed in un riassetto dei vestiti, pieni di terra e di strappi.

L’ultimo tratto è meraviglioso. Siamo sbucati da un pozzo, ma già le pareti risultavano traforate, e per i varchi entravano raggi di sole e correnti d’aria, dando la sensazione del vuoto immenso del di fuori. Alzo gli occhi da quel baratro, ancora immerso nell’ombra, ed ecco l’ultima freccia di granito scagliarsi nell’aria tutta liscia e dorata. Ai suoi piedi sono raccolti i ragazzi, mogi mogi. Li raggiungiamo in poche bracciate e mi spiegano con gesti e parole rotte la ragione della loro fermata; i poveretti sono troppo piccini, e l’ultimo tratto da superare è alto una diecina di metri. Due lastre verticali si sostengono formando un angolo rientrante dai margini scabri, su per i quali la mia consorte, inarcando il dosso e ficcando mani e piedi nella fessura, s’innalza con dei lenti e studiati movimenti. A mia volta la seguo facendomi piccolo il più possibile per non riuscire nel vuoto, ed infine tiro su anche i piccini.

Siamo sulla cima, raccolti su di un masso di pochi metri quadrati, e subito il vento ci colpisce in pieno: parrebbe che la stessa punta, così ridotta ad un esile castello di rupi traforate, in bilico, oscilli sotto i suoi assalti vasti e potenti. Strisciamo carponi verso la Crocetta, la povera croce di legno che ha dato il nome al monte, da oltre un secolo testimonio di fede, inserita fra due rocce ad impedire che lo spirito del male soffi il suo livore nelle anime dei buoni Aggesi.

Sotto di noi il muro scende a piombo per duecento metri, e le case del paese sembrano una manata di sassolini scagliati nel denso verde delle quercie; e, negli intervalli tra gli urti del vento, salgono nette fin lassù le grida dei bambini che ruzzano nei quadratini dei cortili e sul nastro bianco della strada principale.

Alle nostre spalle, solenni come sfingi, sono schierate tutte le altre vette della catena, un tragico groviglio di rupi aguzze dall’insistente color grigio e dalle ombre nette e senza rilievi, come se fossero intagliate nell’ardesia: di fronte, la dentellata cresta nevosa del Limbara, e Tempio raggruppata ai suoi piedi, con le grandi antenne e la trama dei fili della Radio, profilate nel cielo.

Con il calar della sera anche il vento cade, e gli ultimi raggi del sole infocano le vetrate della chiesetta di S. Pantaleo di Nuchis, laggiù ad Oriente, sull’estremo margine dell’altipiano. Soltanto allora ci decidiamo a scendere: in cinquanta minuti tocchiamo la base della parete, e, sull’imbrunire, rientriamo in paese.

È una bella serata di domenica, e, per la via centrale, è un allegro brulichio di belle ragazze e di gagliardi giovanotti nel loro sobrio costume. Una signorina, da noi pregata, indossa il vestito originale di gala, ed ecco venir fuori dai cassoni profumati di spigo le pesanti sottane pieghettate ed il busto trapunto di seta e d’oro, ed il corpetto a colori vivacissimi: e le dita s’inanellano d’oro con cammei e topazi di forme antiquate, ed il collo si cinge di filagrane, e quando sulla graziosa testina arricchita di lunghi orecchini a ghianda si posa la pesante cappa frangiata che scende sulle spalle, anche la figura della fanciulla si trasforma, e le sue movenze si atteggiano in una composta rigidezza come se stesse compiendo un rito, ed allora s’impreca volentieri contro la civiltà che in nome di una eguaglianza formale tende a sopprimere questi preziosi residui di altri tempi, meno raffinati e più felici.

Sono lieti i buoni Aggesi, ed intendono esprimerci la loro gratitudine, perché siamo venuti di lontano a portare ai loro monti il piccolo tributo del nostro grande amore. Ed allora tutte le delizie dolci di un paese che ha per specialità il contrasto del miele amaro ci vengono offerte, e le tazze di caffè succedono ai vini bianchi, ed alle paste d’ogni foggia i confetti d’ogni colore. Fino a quando, giù nella piazza, risuona un organetto, ed allora è un accorrere ed un raggrupparsi 4i giovinezze, e le mani cercano le mani, ed il ballo tondo snoda la sua catena intorno a quattro anziani dalle folte barbe, che intonano il coro dal tempo largo, a disciplinare gli agili piedi nel complicato disegno del passo. Poi, ad un tratto, il cerchio dei ballerini si rompe in un allegro disordine di strilli e di risate: è una cavalcata di reduci da una caccia al cignale. La grande bestia è legata su di un cavallo adorno di frasche, i cacciatori hanno deposto i fucili nelle capaci bisacce di lana, ed ora, armati di chitarre e di mandolini, sfoggiano la loro bravura nel canto. È una scena di franca letizia e di agreste ingenuità. E quando i suoni ed i canti si sono spenti per le viuzze, e si accendono nelle casette i primi fuochi, una gran luna gialla spunta dietro il Monte del Trono e comincia placidamente il suo viaggio per i cieli.

MONTE PINNA (m. 687):

MONTE FRAILE (m. 680?).

Se il M. della Crocetta costituisce l’avanguardia, il M. Fraile forma l’estrema ala destra della catena di Aggius, e, tra i due, ma alquanto più indietro verso la pianura che da Castel Sardo va a Capo Falcone, il M. Pinna eleva la sua massa poderosa. In buone condizioni di stagione la salita delle tre punte potrebbe compiersi in una giornata, giacché, per quanto si debba ridiscendere altrettante volte alle rispettive basi per la mancanza di collegamenti in cresta, i dislivelli non sono troppo forti variando da due a trecento metri.

Ma le occupazioni non mi lasciano disporre che di mezze giornate, e debbo inoltre conciliare le poche ore libere col tempo che persevera nella sua incostanza, onde difficoltà a volte insormontabili. Altro elemento da tener presente in siffatte scalate è il granito, che in quella regione dal clima così vario e dalle precipitazioni atmosferiche abbondanti, è ben roventi umido tanto da costituire seri ostacoli e gravi rischi. Occorre quindi predisporre le salite scegliendo a preferenza le ore in cui le pareti sono in pieno sole: cosa del resto abbastanza facile, data la relativa brevità dei percorsi.

A mezzo febbraio una precoce primavera volle bearci delle sue incantevoli primizie, ma, più che dal rigoglio della fioritura che rivestiva i dossi di asfodeli dai calici d’argento ed i sottoboschi di viole e di ciclami dal profumo inebriante, il ritorno della buona stagione fu annunziato dall’apparire delle montagne Corse, in seguito alla diminuita evaporazione nello Stretto.

Questa volta il calessino ci trasporta veloce per quella stupenda strada che attraversa i sughereti, per terreni ondulati, in un’atmosfera vibrante di profumi, di ronzii d’insetti e di canti d’uccelli. Ma, al termine della corsa, quando al verde manto dei querceti sottentrano le prime balze dal colore del bronzo, Aggius ci appare in una fiorita prodigiosa di mandorli e di peschi.

Tutta l’erta è una sola corolla: l’aria tepida scuote dolcemente i rami degli alberelli trasformati in una sorta di globi dalle tenui trasparenze bianche e rosa, che, simili a nuvolette, si sciolgono, ed una lieve nevicata di petali scende a ricoprire il verde tenero dell’erba appena nata. Anche le casette di granito, dal triste sorriso, hanno deposto ogni grave aspetto, e, per le finestrette adorne di garofani nei vasi di scorza e spalancate al buon sole, s’inebriano di aria e di luce: e noi stessi, sfuggiti da poco ai rigori dell’inverno, partecipiamo con fervore alla gioia di vivere che investe le cose e gli esseri che ci attorniano.

Il programma della nostra giornata è limitato alla salita del M. Pinna. Ne ignoriamo le difficoltà, e nel dubbio che ci dobbiamo impiegare lunghe ore, oso appena formulare la speranza di riuscire, o quanto meno, di tentare anche quella del M. Fraile.

Il Sindaco di Aggius, che personifica la leggendaria cortesia ospitale dell’Isola, è riuscito a procurarci un giovanotto, reduce di guerra ed abile cacciatore, il quale afferma di conoscere sufficientemente la zona. Ed insisto nel ripetere che l’assistenza di una persona pratica dei luoghi sarà sempre di grande utilità, specie nelle basse regioni boscose, perché, come già ho detto, qualsiasi escursione in Sardegna trae seco uno speciale sapore di novità ed un indefinito senso di avventura, per il carattere affatto speciale che riveste il terreno, non appena ci si scosti dalle strade ordinarie.

Ma il sentiero per cui c’indirizziamo oggi, è delizioso. Si stacca dall’abitato lasciando subito, sulla sinistra, quello che porta al monte della Crocetta, poi s’inoltra in una valletta a dolce pendio, piena di ombria e di verde. È la mulattiera, che, attraverso stazzi e brughiere, mena a S. Franciscu di l’Aglientu ed al porto di Vignola, giù verso le acque di Bonifacio: regioni ricche di bestiame, pascoli e colture varie, ma segregate dal consorzio civile per la mancanza assoluta dei mezzi più elementari di comunicazione, ed alle quali, in tempo di pioggie, è negato persino l’accesso, per l’assenza di guadi!

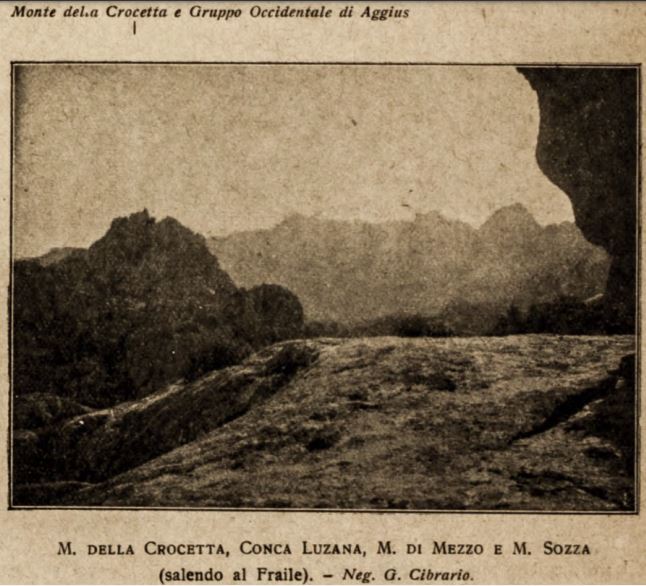

Ad un certo punto la vallicella è strozzata tra la formidabile parete del Fraile e la piramide della Crocetta, e l’occhio, pur compiacendosi della massa trapezoidale del Pinna che chiude l’orizzonte, contempla estatico il Fraile, costituito da un muro verticale incredibilmente liscio, come se tutte le acque dell’universo l’avessero logorato e polito con i loro lavacri; dalle smaglianti colorazioni che variano dal giallo cromo al verde ed al rosso cupo, separato dal Pinna da una profonda incisione cui precede un’altra formazione strana di rupi foggiate a mano aperta, e che noi battezziamo lì per lì: P. delle Cinque Dita, anche se le dita sono più assai!

Lasciamo dunque la strada di Vignola e volgiamo verso quella incisione, rimontando i detriti che il Fraile ha accumulato ai piedi della vasta parete, ed infine, scavalcando delle trincere di enormi massi tra i quali, miracolo gentile, fioriscono in brevi oasi di muschi dei meravigliosi ciclami, raggiungiamo l’intaglio. È una breccia larga quattro passi, che offre scarse probabilità di valico, poiché il monte sull’opposto versante cade a precipizio. Si piega decisamente ad Occidente e subito siamo in piena parete. Si avanza a livello per una stretta cornice lunga forse venti metri, e poi si comincia a salire per larghe placche rotte da spaccature longitudinali piene di terra e di muschio. Ma non è più la dura fatica sotterranea della Crocetta, ma bensì la salda e franca salita nel sole e nella luce, di fronte ad un panorama che, ad ogni metro di ascesa, acquista in ampiezza e beltà.

L’altezza del monte è di m. 250 circa, e, per quanto la via da noi percorsa sia complicata, con il suo continuo succedersi di canalini, di cengie e di lastroni, pure, con la pratica acquisita in tal genere di salite, ci accorgiamo con piacere, guardando in alto, che non abbiamo troppo deviato su per quel vasto muro. È questa un’ascensione che si avvantaggerebbe assai da una discreta segnalazione in minio, per evitare le incertezze ed anche l’insuccesso nei passaggi che si ripetono, pur sempre vari, che lusingano a volte con la loro facilità, attirano l’incauto lasciando presagire la via sgombra, ed all’improvviso chiudono la porta in faccia.

A due terzi del percorso, quando già ci pare avere superato in altezza il M. Fraile, ci siamo lasciati attirare in una spaccatura invasa da lunghe erbe, dall’aspetto mansueto, ma che, dopo pochi metri, sì restringe in modo inatteso e preoccupante. Saliamo da circa due ore: il granito, in pieno sole, scotta, e la presa sull’erba disseccata, è nulla. Siamo in quattro, aggrappati alla rupe gli uni sugli altri a brevi distanze, e la nostra posizione è abbastanza delicata, ma non intendiamo, ancora retrocedere per tentare altrove una via. M’innalzo per la fessura quant’è possibile, e poi, tastando in alto, sento sotto le dita un risalto, probabilmente un ciottolo caduto dall’alto che si è incastrato nella crepa e poscia ricoperto di terra. Non pare troppo saldo, pure mi fornisce quanto occorre per reggere il peso del corpo e darmi modo di raggiungere il pianerottolo sovrastante, sul quale traggo a rimorchio i compagni.

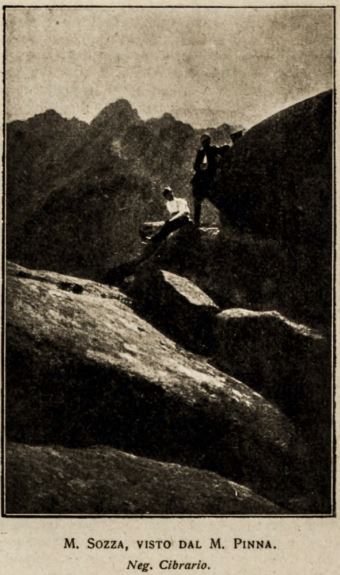

Le difficoltà sono finite ed in pochi minuti siamo in cima, accolti da un grande crocidare di corvi. Il granito incavato ha formata una pozza d’acqua alla quale si abbeverano largamente tutti i volatili del Pinna e dei dintorni. Anche noi siamo accaldati, e da buoni fratelli, con semplicità Francescana, condividiamo il liquido, poi ci addossiamo ai massi terminali per ammirare il panorama assai più vasto e migliore di quello della Crocetta. Giù, verso S. Teresa di Gallura, scorgiamo anzi un tratto di mare turchino ed intravediamo i banchi gessosi di Bonifacio, ma la parte più interessante della scena è costituita dai Monti Sozza e di Mezzo, che elevano ad Occidente le loro torri gemelle, e dal Fraile ad Oriente, meno alto del Pinna, e che ci permette di studiarne la struttura veramente unica.

Ma il breve tempo impiegato per raggiungere la vetta del Pinna, e più ancora la mirabile visione del Fraile, così prossimo, mi spingono ad abbreviare la sosta per svolgere la seconda parte del programma. E perciò, sordo alle proteste dei compagni assorti nell’estasi contemplativa e che vorrebbero prolungare il godimento del riposo in quel meriggio di pace, torniamo sui nostri passi e riprendiamo le snervanti evoluzioni per quella serie complicata di nervature e di rughe che su per l’intera parete disegna una specie di labirinto, finché, giunti al passaggio che in salita ci aveva richiesta maggior fatica, ci affidiamo ancora al ciottolo, così opportunamente conficcato, e ci lasciamo scivolare giù per la fessura che funziona da freno. Purtroppo, l’ultimo della comitiva che si è presa la cura di chiudere l’uscio, si tira dietro anche la chiave: il ciottolo si stacca e vola nella valle.

Della gravità derivante dalla perdita di un aiuto così provvidenziale, mi accorsi ripetendo la salita in aprile, insieme con un amico, ufficiale aviatore, il quale, non ostante le spiccate tendenze al volo, dovette, ad un dato momento, e precisamente in quello stesso passo, dichiararsi vinto e cercare una nuova via obliquando sulla parete a levante fino a raggiungere lo spigolo che precipita sull’intaglio di partenza. Sostiamo nelle ombre fiorite della valletta, giù in basso, ed è veramente deliziosa quella sosta in riva ad un ruscello chiaccherino: sono così rari e preziosi i rumori d’acque fra i graniti della Gallura, che ne sorte un nuovo incanto per quella montagna desolata e selvaggia. Riposiamo sull’erba, e l’occhio riarso dopo le lunghe ore di contatto con le rupi assolate, segue il blando ondeggiamento delle fronde tra le quali si scoprono, a tratti, larghe zone del Fraile.

Esso presenta da questo punto una fascia alta un centinaio di metri, liscia ed intatta, dal colore di vecchio avorio. Più su, oltre la fascia, la roccia salda si altera incavandosi in profonde grotte, attorno alle quali volteggiano grossi uccelli di rapina che nei loro larghi voli proiettano mobili ombre sulle pareti. Infine il monte s’incurva per ogni lato foggiandosi a cupola.

Ne risulta un complesso di linee di una regolarità geometrica, sicché quella massa enorme di pietra, chiara alla base, bronzata al sommo, assume l’aspetto di una immensa cupola corazzata e si ha l’illusione di scorgere nelle caverne le volate dei pezzi. Ma la pura contemplazione estetica non ci fornisce ancora il modo di trovare il punto debole di quella gigantesca costruzione. Occorre approfondirne l’esame, e perciò scendiamo lungo il vallone costeggiando la parete fino a raggiungerne il ciglio che domina le case di Aggius.

In quel punto la parete che si elevava desolantemente compatta, si modifica, come se le sue placche si fossero smosse scorrendo le une sulle altre. È un buon indizio, e cogliamo con slancio l’occasione per tentare, ma allora la comitiva si divide, e, mentre due dei compagni si sdraiano voluttuosamente nell’erba con le spalle ai sugheri ed il naso in aria, per assistere, in veste di critici, alle nostre evoluzioni, io ed il giovane Aggese valichiamo la consueta fascia di detriti e di blocchi precipitati dall’alto, frammisti ad un groviglio di rovi e di spini, ed attacchiamo i primi lastroni. Non ho trovata mai, nelle precedenti escursioni, roccia così sana e levigata: tanto che riterrei impossibile qualsiasi tentativo di salita con tempo anche leggermente umido. Inutile parlare di scarpe chiodate: quelle di corda, poi, si bagnano nel percorrere le cengie quasi sempre ingombre di terriccio e di erbe che trattengono l’acqua. Migliore mi è parsa invece la suola di cuoio flessibile, che fa ottima presa sui minuscoli cristalli del granito e rende il piede agile e franco.

Contro i nostri preconcetti, la salita del Monte Fraile è semplice come tutte le cose belle. Una spaccatura verticale fende la prima zona della parete, e si perde poi quando il monte s’incurva in cupola. Essa costituisce l’unico accesso, e sarebbe ben molesta una nebbia improvvisa che sorgesse a nascondere quella sola via di scampo; ma oggi il superbo monolite ride nell’azzurro cielo sgombro di nuvole, e noi c’inerpichiamo allegramente, mettendo ogni tanto le nostre spalle a disposizione reciproca.

Sono cinquanta metri che richiedono uno sforzo costante delle braccia ed una tensione nervosa non indifferente; per contro, nessun timore di cadute di pietra. La rupe è salda, e le bufere non fanno che polirla sempre più, eliminando e trascinando in basso quei minuscoli detriti che il tempo accumula nelle lievi asperità della superficie. Procediamo per aderenza e con movimenti studiati, e respiriamo un po’ liberamente solo quando la parete nella sua parte superiore comincia ad inarcarsi. Ma, al termine del cammino teste superato, la mèta appare ancora lontana, perché, prima di raggiungere la cupola, dobbiamo districarci da un curioso sistema di cavità, dalle quali il vento trae risonanze come se fossero canne d’organo. Il compagno mi avverte che al Fraile sono legati ricordi di falsi monetari, nè sarebbe da stupirsi, perché nelle sue capaci grotte troverebbe agevolmente posto l’intera Zecca, ma suppongo che si tratti di leggenda da appaiarsi con quella del diavolo della Crocetta.

E dopo un’ora di sforzi, siamo sulle rocce sfuggenti della cupola, che percorriamo carponi nella vana ricerca di appigli mentre con la coda dell’occhio osservo un minuscolo rettangolo di terreno con delle pietruzze regolarmente spaziate: il cimitero, duecento metri più in basso. I compagni hanno scorte sul vertice della cupola le nostre figure, e ci urlano i loro saluti. Rispondiamo, e gettiamo un rapido sguardo all’intorno, ma il panorama non ha speciale interesse perché la massa del Pinna ne occupa gran parte.

Il sole si è già tuffato in mare e l’aria si raffredda, sicché, per evitare il vento che rafforza, scendiamo con cautela la cupola, attraversiamo le grotte dalle quali ho un’ultima visione magica, di scorcio, delle vette occidentali della catena, che ancora ci attendono, poi ci buttiamo giù per il camino divenuto ora meno arcigno, ed in quaranta minuti raggiungiamo il prato ove i fiorellini rabbrividiscono sotto le gelide sferzate della tramontana: ruzzoliamo per la breve mulattiera di Vignola ed entriamo in paese insieme con una lunga teoria di carri di scorza, trainati da gioghi di bovi dalle lunghe corna falcate. I compagni per farsi del merito hanno già riattaccato il cavallo al calessino. Una frustata, e via di corsa per il noto stradone dei sugheri, via verso Tempio raccolta sulla cresta del monte e tutta picchiettata di lumi.

È notte, e mentre il trotto serrato risuona sul terreno granitico, giunti ad una svolta in cui rivediamo l’intera catena profilarsi vagamente nel cielo con una incertezza di sogno, mandiamo un affettuoso commiato alle recenti conquiste ed un giocondo saluto propiziatore alle vette del gruppo Occidentale sulle quali palpita una grossa stella.

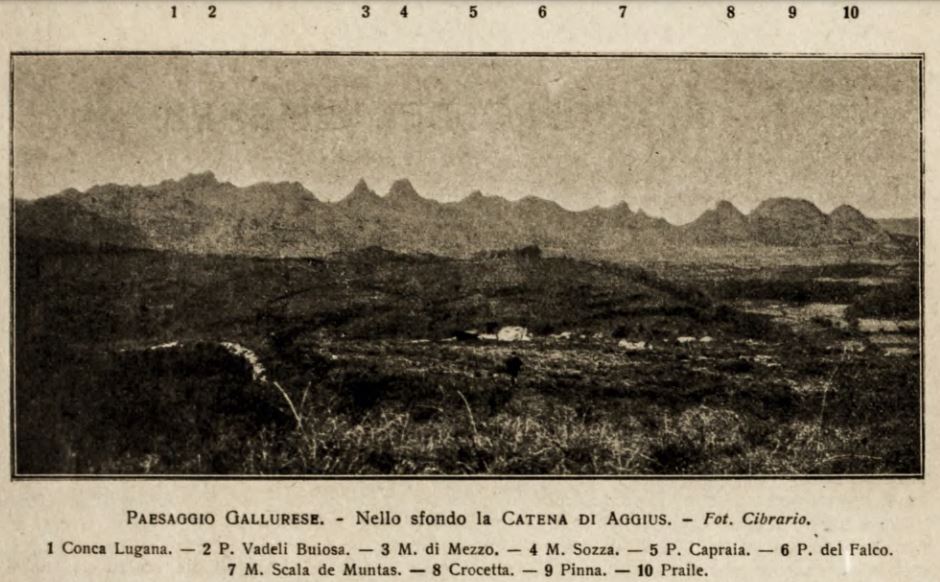

Conca Luzana (m. 814) — P. Vaddi Buiosa (m. 790?) — M. Sozza (m. 789) — M. di Mezzo (m. 780) — P. del Falco (m. 730?) P. Capraia (m. 740?) — P. Scala de Murtas (m. 750?) — M. del Trono (m. 615).

Pasqua è tornata e le campane a gloria hanno sciolti i legami, accompagnate da un assordante fragore di fucilate. Si spara senza economia dalle finestre e dai terrazzi, ed intanto branchi di monelli trascinano in pazze corse sull’acciottolato, legate a funicelle, tutte le scatole di latta sfondate e tutti gli arnesi di cucina messi fuori uso durante l’anno, delizia dei timpani delicati; mentre in piazza si svolge con ingenuità toccante la funzione religiosa della dolorante Madre di Dio, che, portata in processione sulle valide spalle dei fedeli, incontra il corteo del Figlio risorto, e allora si scioglie dalle gramaglie della settimana di passione per indossare, nella gioia della resurrezione, il manto rutilante di porpora e d’oro.

Con la Pasqua il tempo si è ristabilito, e mi ha ripresa quella smania che mi rende un po’ ridicolo agli amici Tempiesi, indifferenti al fascino delle escursioni in montagna. Ma io non posso lasciare l’Isola senza avere esaurito il compito ed acceso su ognuna delle punte Galluresi il mio focherello di adorazione.

Il lunedì successivo, dedicato a festeggiare la Pasquetta, partiamo dunque di buon mattino, ma, appena fuori dell’abitato, entriamo in una fitta zona di nebbia. Il terreno esala vapori così densi da toglierci ogni direzione, sicché, pur avendo percorsa tante volte quella strada, giunti al bivio per Sassari, continuiamo verso Santa Teresa, e ci accorgiamo dell’errore solo dopo aver oltrepassato il Nuraghe Majore.

La giornata comincia male. Giriamo rabbiosi il cavallo e tornati al bivio proseguiamo sulla buona strada di Aggius. Man mano che ci eleviamo la nebbia si dirada, ma il cielo resta chiuso, le montagne appaiono livide e comincio a disperare per l’esito della giornata, il cui programma è assai complesso essendomi imposta la ricognizione di tutta la parte Occidentale della catena. Ho già accennato alla distribuzione delle sue numerose vette in una sorta di semicerchio orientata da ponente a levante.

La carta dell’I.G.M. al 50.000 dà un’idea sufficiente di tale sistema, per quanto ad es. una punta così bene individuata quale il M. Fraile, non vi risulti segnata, a meno che sia stata incorporata nel M. Pinna senza tener calcolo della profonda incisione che li separa, e della differenza delle rispettive quote. Molto deficiente è invece la toponomastica; e la confusione riesce completa, quando, occorrendo come nel caso nostro studiare minutamente il terreno, si confrontino le denominazioni ufficiali e quelle d’uso indigeno.

Così, ad es., a partire da Occidente, mentre sulla carta è segnato un M. Tiniterra affatto sconosciuto agli Aggesi, noi abbiamo rilevato sul luogo un magnifico monte foggiato a turrito castello, di formazione basaltica che eleva una ripidissima parete su di un piano acquitrinoso e forma due punte, di cui, l’una all’estremo lato occidentale della catena che la guida (confermata poi da altri) chiama «Conca Luzana» e l’altra più bassa, una specie di anticima, detta Punta Vaddi Buiosa.

Ignoro se la grafia rappresenti la reale dizione, perché anche la pronuncia dialettale varia da stazzo a stazzo; certo si è che per farsi intendere dagli indigeni, è necessario attenersi ai nomi quali ho riportati più avanti.

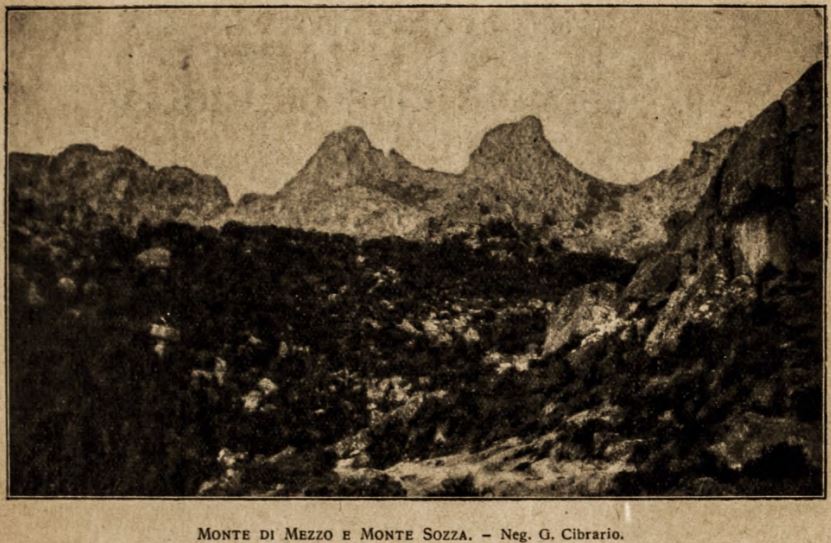

Nella fredda mattinata, il nostro impareggiabile amico Sindaco ha voluto offrirci il caffè: ristoro squisito, e ci ha assicurata la scorta di quel simpatico giovinotto che ci aveva accompagnati nelle salite del gruppo Orientale. A passo svelto rifacciamo ancora una volta la via della fontana, seguiamo il fondo di una romantica valletta ingombra di una vegetazione tanto rigogliosa quanto inutile, che ha per isfondo le stupende torri gemelle del M. Sozza e del M. di Mezzo.

La stradetta corre quasi in piano, avendo sul fianco di destra le prime balze del M. della Crocetta ed a sinistra una macchia scapigliata di rovi, schiarita a tratti da grigie cataste di macigni. Sul lato sinistro della valle e sulla stessa linea del M. della Crocetta, si eleva il M. del Trono, e le due montagne formano due corpi avanzati della dirupata costiera verso la quale avanziamo. In un’oretta raggiungiamo un altipiano dove serpeggia mormorando un ruscello e pascolano armenti; quadro di natura prettamente alpina, se ì tronchi dei sugheri scorzati non vi mettessero le loro strane macchie. Attraversato il piano ci eleviamo a zig-zag per il dirupato dosso frontale.

C’è una traccia di sentiero che facilita la marcia su quel terreno scabro, ma il paesaggio è squallido e mancano in esso persino quelle pianticelle che paiono germogliate dal sasso e che mettono un po’ di gioia nella natura più desolata.

Intanto, mentre procediamo alla lesta su per il macereto, vediamo estendersi verso il Limbara una gran fascia d’azzurro: è la tramontana che sgombra il cielo dai vapori della notte; ben presto il sole sorge a rasserenare i nostri spiriti, e così, senz’altri pensieri tocchiamo il ciglio della cresta, un valico ad Occidente del M. di Mezzo. Supponevo che a somiglianza di tutti gli altri valichi, questo offrisse una discesa più o meno precipitosa sull’opposto versante. Troviamo invece, oltre il colletto, un vasto pianoro torboso, dominato dalla curiosa e superba massa del nostro monte formato a strati di colonne sovrapposte. Varcato il piano soffice dove l’acqua affiora, ci portiamo sotto la parete, ed alle nove attacchiamo la roccia incontrando quelle solite difficoltà che nelle narrazioni alpinistiche si ripetono con monotonia insistente. Ma oggi la comitiva, bene affiatata, si arrampica con entusiasmo ed accelera il passo, forse perché, con la giornata divenuta bellissima, indovina e pregusta il panorama che lassù l’attende.

Alle dieci siamo alle prese con le ultime asprezze: ancora qualche punto delicato che richiede la mutua assistenza, ed infine sbuchiamo sull’anticima, la P. Vaddi Buiosa. Noto che il versante Nord offre un accesso di gran lunga più comodo, del quale potremo fruire in discesa; poi, siccome il percorso della cresta e la salita della P. Luzana appaiono difficili, proseguo con il solo compagno Aggese, ed in quaranta minuti, superando camini e placche, breve riassunto delle più squisite acrobazie, conquistiamo anche la seconda punta.

Ed ecco apparire il mare! Quella linea azzurra, che già era balenata tra i macigni mentre percorrevo la cresta, diventa ora un’ampia distesa di acque, dai riflessi di zaffiro, tremolanti nel sole. Al di là del mare, in un’armonia incomparabile di linee e di tinte, la Corsica ride in una gloria di luce come una gigantesca rosa.

Giù in basso, a picco sulle onde, si scorgono nettamente Bonifacio e l’arcipelago di Lavezzi, tuttora immersi in una penombra viola. Più in su, la terra s’illumina, ed appaiono paeselli aggrappati al monte, incredibilmente nitidi e puri sotto il maestrale che infuria nello Stretto, sicché le distanze paiono oggi abbreviate. E poi dense masse verdi e valli di un tenero azzurro, ed infine, ad un’altezza che dà le vertigini, fuori di una lunga fascia di nuvole che taglia l’intera isola, tutta una serie di monti nevosi e di ghiacciai scintillanti, profilati in un cielo primaverile: dal M. Incudine al M. Oro ed al M. Rotondo.

L’occhio riposa in quell’azzurro infinito, come se rifuggisse dai foschi orizzonti di pietra, e tutto il nostro essere gode in un equilibrio perfetto dei sensi il riposo di quell’ora, che si vorrebbe durasse eterna, per la pace serena che c’infonde; poi ripetiamo in discesa quegli stessi sforzi che compiemmo in salita, e, raggiunta l’anticima, ci portiamo per il versante Nord, alla base del M. Sozza. Possiamo tosto rilevare, prima con meraviglia e poscia con vivo piacere, che il suo accesso dev’essere assai agevole.

Quell’enorme monolite, che dalle alture di Tempio appare compatto, senza una ruga, e che salendo, stamani, avevo contemplato con una vaga angoscia, è invece solcato a Nord da due profonde ferite: fessure inclinate che danno modo di arrivare ben alto fin sulla spalla a due terzi della salita. Più oltre non si vede, ma intanto, poco dopo le undici, attacchiamo tutti assieme le rocce salde e tepide, e per quelle spaccature provvidenziali c’innalziamo rapidamente su per il muro, come lucertole, mani e piedi ben posati e sicuri. Raggiungiamo lo spigolo senza alcuna fatica, e di là, un po’ per cresta e più spesso girando sul versante Sud che strapiomba su Aggius, arriviamo sulla cima: una cima ben comoda, costituita da grandi blocchi separati da profonde crepacce.

Tra salita e contemplazione s’è fatto mezzogiorno; s’è alzato vento di levante, per cui scendiamo pochi metri sul versante orientale e rannicchiati in un incavo, consumiamo una leggiera colazione, ammirando il M. di Mezzo, che, a differenza del gemello M. Sozza, appare ben arcigno, anche da questo lato. Ma la fortuna oggi pare che ci sorrida, ed è senza troppi pensieri che ritornati al basso, lascio la comitiva e procedo verso il M. di Mezzo con la sola guida.

I compagni continueranno l’escursione seguendo a mezza costa verso Levante e ci attenderanno sotto la P. Capraia. Un macereto a grossi elementi richiede tempo e fatica, ma la traversata è breve, e verso le 13,30 tocchiamo il punto d’attacco che abbiamo giudicato migliore. Il monte è a struttura cilindrica e l’altezza da vincere non inferiore ai settanta metri. La via è segnata da un brutto camino che non segue la verticale, ma serpeggia scomposto; l’orizzonte è chiuso da ogni parte, e noi ci tiriamo su a forza di gomiti e di ginocchia per quel canale rinserrato tra fresche pareti nell’ombra, in una assenza completa di pensieri, su verso l’alto ove il sole batte sull’arida pietra ed ove finalmente potremo tuffarci nella grand’aria.

Ma, quando non mancano che pochi metri dalla vetta, il canale sparisce di colpo, e sulla roccia di un bel colore ferrigno appare come una vasta ferita; una falda si è staccata di recente e ci ha tagliata bruscamente la strada. Con mille precauzioni esco dal canale e mi sposto sulla sinistra lungo una stretta cornice, per tentare una via da quel lato, ma anche quella si perde nel vuoto. Ritorno al punto di partenza, il compagno si addossa alla parete ed io monto sulle sue spalle, manovra poco agevole su quel metro quadrato di spazio. Con tale sistema riesco ad accostarmi alla vetta di un altro paio di metri: il vento passa sulle rocce terminali e ne solleva il terriccio buttandomelo in faccia: la cima è lì, a portata di mano, ma il granito è levigato, senza un appiglio, senza un risalto.

Ridiscendo, e l’amico, levatesi le scarpe, prova anche lui, facendo miracoli di leggerezza. È la sconfitta. La parete è tutta luminosa, vibrante in un pulviscolo d’oro, e nel meriggio tepido è una gran pace. La montagna domina con la forza bruta degli elementi, ma il sangue nelle nostre vene batte a colpi affrettati, e noi persistiamo ad arrabattarci in vani sforzi, pur di non darci vinti. Eppure è così poca cosa il nostro dolore: così povero il nostro intimo dramma di fronte alla suprema ed impassibile bellezza dell’immensità che sovrasta!

E ad un tratto, senza più insistere, scendiamo ai piedi della torre, costeggiamo ancora il Sozza, obliquando per un cordone di blocchi sotto il quale si spalanca una stretta gola invasa da una inestricabile vegetazione, ed alla base della P. Capraia, ci riuniamo ai compagni che nell’attesa stanno ripetendo lo spuntino e si godono il meriggio, sdraiati su di un alto gradino, avendo dinanzi lo specchio del mare senza vele.

Noi li lasciamo alla loro beata siesta, e procedendo sempre verso levante per scaglioni e ripiani alternati con brevi e vigorosi contatti con le rupi e con le solite contorsioni ed equilibri, su per quelle assurde formazioni granitiche, raggiungiamo anche la vetta della P. Capraia, donde, continuando per cresta, un po’ sul versante di Aggius e più spesso abbassandoci per la parete Nord, scendiamo ad una profonda incisione, studiando nel tragitto ed ammirando l’ultima delle punte verso cui si acuisce il mio desiderio: dalla figura poderosa e dal nome complesso: la Punta della Scala de Murtas. Anch’essa culmina in un bel fungo di pietra, e, dietro la sua massa vediamo finalmente profilarsi il M. Pinna e tutta la parte Orientale, già nota, della catena.

Scendiamo dunque all’intaglio, e, guardando in basso, a sinistra, vediamo i compagni che si dirigono anch’essi a quella volta, mentre noi svolgiamo un itinerario parallelo alla loro strada, ma sul filo della cresta.

Raggiunto l’intaglio riprendiamo a salire per lo spigolo, rotto da due torrioni che la guida specifica col nome di P. di Campo Caldoso il primo, e di P. del Falco il secondo. Per vero dire, dopo le vicende della rude giornata, non diamo troppa considerazione alle due punte, senza però trascurare di scavalcarle l’una dopo l’altra, e, motus in fine velocior e corriamo all’assalto dell’ultima vetta con foga rabbiosa per lo scacco subito dianzi.

L’ultimo tratto è costituito da un lastrone inclinatissimo seguìto da una spaccatura, ed al di là dell’intaglio segue un secondo lastrone sul quale si drizza appunto il fungo dì pietra. Strisciando su per quella sorta di tetto, perveniamo allo spacco, traverso il quale, guardando in giù, scorgiamo le minuscole macchiette degli armenti incontrati al mattino, disseminate sui verdi pascoli, sotto il Monte del Trono. Ma, per riuscire sul secondo lastrone, mi tocca salire sulla schiena del compagno, donde, saltando traverso lo spacco, riesco ad aggrapparmi al fungo ed a vincerne lo strapiombo a forza di braccia. Il compagno rinuncia a seguirmi, perché l’equilibrio del masso che mi ospita pare poco stabile, e sarebbe spiacevole vederlo ruzzolare col suo carico a turbare la bella pace dei pascoli là in fondo.

E così sta per esaurirsi il nostro compito. In venti minuti scendiamo sul colletto, già noto, a ponente del Pinna ove la comitiva si riunisce, salutiamo per l’ultima volta le montagne della Corsica, velate da una nebbiolina che le fa parere anche più alte, con i ghiacciai lucidissimi sotto i raggi obliqui del sole al tramonto, e poi divalliamo per un sentiero ad alti gradini, una vera scala che si sviluppa tra folti cespugli di mirto, e che ha dato il nome al monte che lo domina.

Giunti in basso possiamo finalmente abbeverarci al ruscello, quindi, alle 17, ancora una volta mi separo dagli amici che presto scompaiono nella valle, mentre io tutto solo attraverso i pascoli e riprendo a salire lentamente la parete di fronte, m’inerpico su per cataste di massi regolarmente disposti, simili alla immane scalea di un tempio favoloso e senza gravi ostacoli giungo in cima al M. del Trono.

Lassù mi sono trattenuto a lungo in muta contemplazione di tutti quei monti, poco meno che ignoti prima, e che ora ho imparato a conoscere ed amare: così differenti dalle mie montagne native e pure tanto belli e degni di essere ammirati e ricercati da quanti sfuggono le vie comuni e le conquiste banali: modesti di altezza, asprissimi per difficoltà come i più famosi delle Alpi. Quelle rupi, dai vertici immuni di qualsiasi vestigia umana, io le avevo vedute sotto i cieli più sereni e sotto quelli più tempestosi, bianche di neve nelle gelide albe invernali, rivestite di porpora nei tramonti infuocati, ma sempre io avevo trovato in esse una profonda malia ed un incanto fatto di ammirazione e di affetto.

Chiudo anche ora gli occhi, ed ecco tornarmi dinanzi, con precisa visione, l’intera catena, quale mi apparì quella sera, nelle ultime luci di una giornata di rude fatica. Le ombre della notte salivano dalla valle verso le alture ove la luce si smorzava nell’oro del tramonto, e, proprio di fronte a me, le torri gemelle ardevano come fiaccole, ma sotto una di quelle vette indovinavo una sfaldatura nella roccia: la rossa ferita che ci aveva fiaccati. E con quella ferita davanti agli occhi e dentro il cuore, ripresi la via del ritorno, tutto pervaso da quella tristezza che segue il compimento di un’opera o l’avverarsi d’un sogno.

Alle 19 rientro in Aggius, fra canti e suoni di chitarre, chiassi e balli tondi.

Per la strada di Tempio salgono a frotte le comitive reduci dalle gite in campagna; fra esse una coppia gentile di cavalieri, lui, tutto fiero nel costume di velluto nero, lei, seduta in groppa, col braccio intorno alla vita ed il viso piegato sulla spalla del giovane cui parla sorridendo, e quella visione di grazia riesce a cancellare quel poco di scontento rimasto in me, ed a restituirmi un po’ di fede: tornerò lassù, ci trascineremo dietro magari una scala, forzeremo il passo e scioglieremo il voto. E, con tali propositi, raggiungo i compagni racconsolato, perché noi non chiediamo altro che di credere, ed intessiamo i fili della vita di domani su di una trama di speranza.

Pochi giorni dopo un telegramma mi richiamava in Continente, e tutto l’ardore per una rivincita cadeva stroncato ai piedi della guglia inviolata. Altri, dopo di me, lo raccoglierà e farà suo: più gagliardo e meglio provato ripeterà la prova e riuscirà dove io mancai. Ma, per quel memore affetto che mi lega all’Isola, per le ore di pura gioia che le sue rupi mi concessero, mi sia lecito concludere esprimendo l’augurio, che, in quest’ora d’intensificata azione concorde per la rinascita della Sardegna, si riaccenda nei suoi figli, che i tormenti della guerra affratellarono con gli entusiasti dell’Alpe, la passione per le montagne della Loro terra, a maggior gloria dell’Alpinismo Italiano.

Alle 19 rientro in Aggius, fra canti e suoni di chitarre, chiassi e balli tondi.

Per la strada di Tempio salgono a frotte le comitive reduci dalle gite in campagna; fra esse una coppia gentile di cavalieri, lui, tutto fiero nel costume di velluto nero, lei, seduta in groppa, col braccio intorno alla vita ed il viso piegato sulla spalla del giovane cui parla sorridendo, e quella visione di grazia riesce a cancellare quel poco di scontento rimasto in me, ed a restituirmi un po’ di fede: tornerò lassù, ci trascineremo dietro magari una scala, forzeremo il passo e scioglieremo il voto. E, con tali propositi, raggiungo i compagni racconsolato, perché noi non chiediamo altro che di credere, ed intessiamo i fili della vita di domani su di una trama di speranza.

Pochi giorni dopo un telegramma mi richiamava in Continente, e tutto l’ardore per una rivincita cadeva stroncato ai piedi della guglia inviolata. Altri, dopo di me, lo raccoglierà e farà suo: più gagliardo e meglio provato ripeterà la prova e riuscirà dove io mancai. Ma, per quel memore affetto che mi lega all’Isola, per le ore di pura gioia che le sue rupi mi concessero, mi sia lecito concludere esprimendo l’augurio, che, in quest’ora d’intensificata azione concorde per la rinascita della Sardegna, si riaccenda nei suoi figli, che i tormenti della guerra affratellarono con gli entusiasti dell’Alpe, la passione per le montagne della Loro terra, a maggior gloria dell’Alpinismo Italiano.

SU AGGIUS IN QUESTO STESSO PERIODO SI VEDA

GLI SPONSALI AD AGGIUS

di Andrea Pirodda

in

«RIVISTA DELLE TRADIZIONI POPOLARI ITALIANE», 1893-94, pp. 559-563.

libro: BOZZETTI E SFUMATURE, Palermo, Ed. Remo Sandron, 1915 ⇒

© Tutti i diritti riservati