IL GRUPPO DEL LIMBARA

ALPINISMO IN GALLURA

SARDEGNA SETTENTRIONALE

di Guido Cibrario

in

Rivista [mensile] del CLUB ALPINO ITALIANO ⇒

N. 11-12 – Vol. XLI

Novembre-Dicembre 1922

AVVERTENZA. Le foto presenti nell’articolo originale sono facilmente riconoscibili perché contrassegnate col nome Cibrario nella didascalia incorporata.

Il Postale che per l’intera notte ha laboriosamente avanzato fra le onde sconvolte dalla tramontana, ora, doppiato lo scoglio di Figarolo, ritrova d’un tratto, nel Golfo degli Aranci, la calma di un lago.

Il cielo illune, spazzato dal gelido vento autunnale, è tutto un polverio di stelle: il mare rispecchia quel prodigioso scintillio di astri, e la nave che pare abbia ridotto l’ansito delle macchine per non turbare quella pace infinita, sospesa tra due abissi, corre incontro alla terra che s’indovina appena come una massa più densa di tenebre.

Per l’aria passano sospiri profumati di piante aromatiche: poi a prua si alzano un muggito ed il breve accenno ad un motivo di canto di un nostalgico insulano che rimpatria; e l’illusione di certe notti alpine trascorse vegliando al bivacco è così forte che lo sguardo si acuisce per cercare nell’alba imminente un noto orizzonte di monti.

Ed ecco a sinistra sorgere d’un balzo dalle acque l’immane bastione di Tavolara che lancia al cielo una parete di roccia verticale per seicento metri di altezza, e sulla destra sorgere in un bell’impeto di ardire un’altra formidabile muraglia di basalto stroncata dal Capo Figari che le onde eternamente assalgono con un fragore di tuono, e, fra i due estremi dell’arco, è tutto un profilo di vette che lentamente si sciolgono dalle tenebre degradanti nel cielo sempre più chiaro le creste dentate.

Così appare per la prima volta la Sardegna in un aspetto di forza e di grazia: tanto più caro per chi trascorse la vita in una terra vegliata dai grandi colossi alpini. E questa visione di severa bellezza svilupperà i suoi incanti col procedere verso l’interno e si affermerà trionfante nella regione cui sono diretto, la più Settentrionale e la più suggestiva dell’Isola, che è tutta una grande massa granitica ed una sommossa di monti e di valli, la terra del “Giudice Nin gentil”: la Gallura.

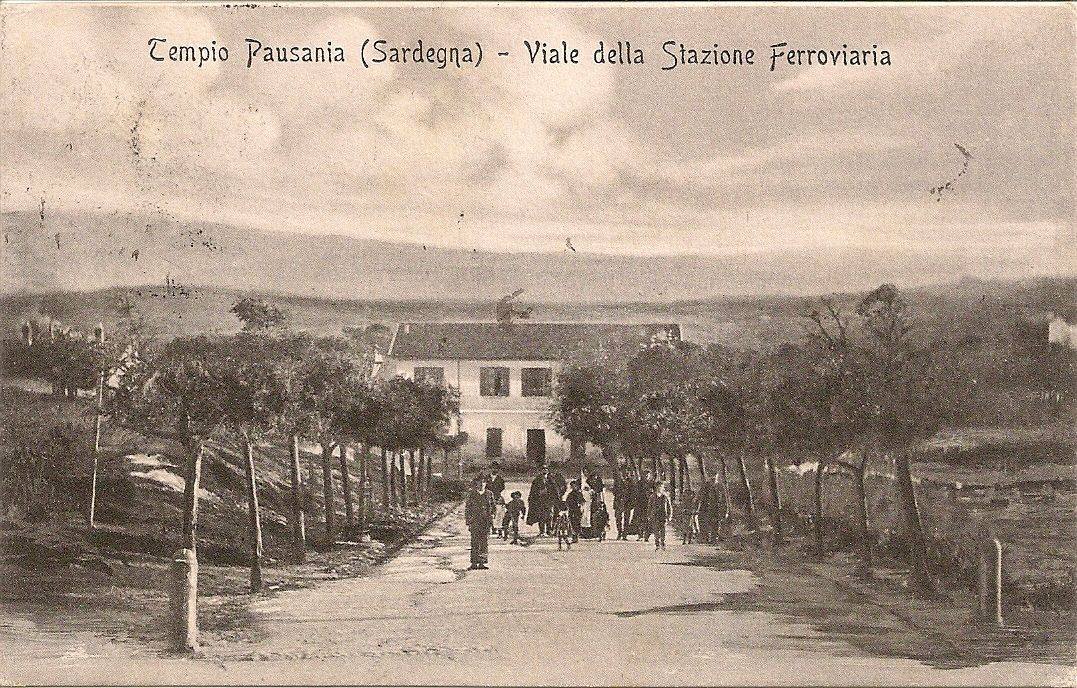

Dall’approdo del Postale la ferrovia sale per terreni a forti ondulazioni e per colline tagliate dalla base al sommo dai muri a secco delle tanche. La terra è di una povertà desolata: magri cespugli di lentischi alternati con zone che la fiamma ha liberate dai rovi per dare ai greggi un po’ di pascolo, altipiani rivestiti di stoppie color di ruggine ove qualche ulivo torce la chioma squassata dal vento; ma il viaggiare per una regione di carattere prealpino dopo tanto spazio di mare, e quel succedersi di scene dalle linee schematiche e dai colori ridotti a mezze tinte, se rattrista l’occhio avvezzo ai pingui campi ed alle colture intensive, esaltano l’animo ad una comprensione più intima dell’austero paesaggio. Dopo la breve parentesi del piano di Terranova: l’industre cittadina che si adagia sulle rive del suo bel golfo rispecchiante una cerchia di pittoresche alture, la stazione di Monti dal nome ricco di promesse, ove si lascia il treno per Cagliari, segna l’inizio di un nuovo e più avventuroso percorso.

La Gallura, la regione più originale della Sardegna, quella che conserva più salde le tradizioni e le costumanze, è lassù, ben raccolta dietro le cortine granitiche del suo Limbara. Si direbbe, che, sdegnando le molli carezze marine, abbia voluto opporsi al cammino della civiltà circondandosi di rupi e di selve. Ma la tenacia dell’uomo ha saputo vincere anche quegli ostacoli ed ha creato quaranta chilometri di ferrovia che costituiscono uno dei più bei tronchi di linea alpina.

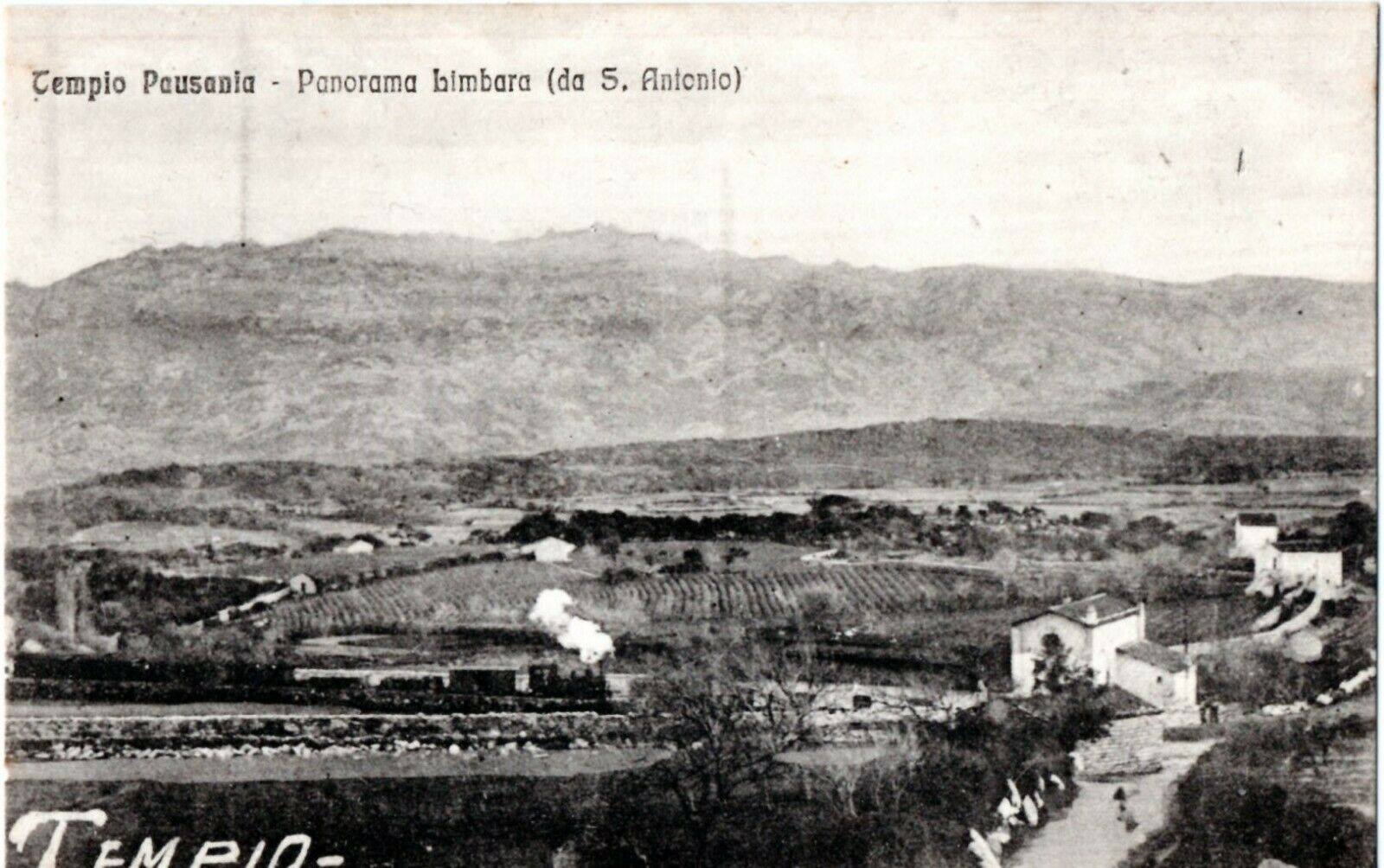

La macchina con giri e rigiri continui attacca le pendici Sud del Limbara, traversando la lunga serie di vallette che ne solca la tormentata parete, e s’inerpica in direzione NE. insinuandosi tra massi enormi, dalle forme di animali favolosi, costeggiando pareti di schietto granito che elevano le tormentate cuspidi in fantastici strapiombi, torcendo i suoi sbuffi di vapore tra i sugheri e gli olivastri abbarbicati a vertiginosi castelli di pietra che sembrano il prodotto di una immaginazione in delirio, per sbucare infine dall’ombra umida del monte nella luce gloriosa di un colle e riprendere la corsa in piena parete Nord scendendo in Gallura.

Discesa complicata, non dalle difficoltà ma dalla lunghezza del percorso, aumentata artificiosamente in questa come nelle altre linee dell’Isola, ove le strade ferrate vennero impostate e costrutte, non per facilitare le comunicazioni e servire effettivamente i paesi, ma per accrescere… il sussidio chilometrico. Vedremo perciò la nostra linea sdegnare viadotti, gallerie e tutte quelle opere che l’ingegneria moderna ha pensate per vincere le distanze ed abbreviare i percorsi, ricercare i guadi a monte dei percorsi d’acqua e seguire scrupolosamente tutte le insenature del terreno. Ma se un sistema che aborre il rettilineo è contrario alla logica delle comunicazioni, aumenta però in modo imprevisto il lato pittoresco del viaggio.

Pure, dopo il lungo ed incerto vagare per alture e per burroni che ín continente si varcherebbero puntando direttamente alla mèta, anche Tempio, che da parecchio è comparsa sull’orizzonte, e che, a furia di giri viziosi, si è offerta ai nostri sguardi sotto tutte le faccie come una gemma preziosa, sta accostandosi, ed un ultimo slancio tortuoso della piccola e valorosa locomotiva, porterà finalmente il treno nella capitale dell’antico Giudicato di Gallura.

MONTE DI LALDU (m. 722).

Il Limbara mi tenne il broncio per intere settimane: fu anzi il solo, in quella regione ospitale per eccellenza, a sfatare la tradizione ed a mostrarsi scontroso e difficile.

Ma la stagione era troppo inoltrata, e, mentre nei tepidi giardini del litorale ancora profumavano le vainiglie e le rose, nelle parti più elevate della regione il vento soffiava senza posa alternando rovesci d’acqua a furiose grandinate che imbiancavano le strade e le coperture delle grigie casette di granito.

Tempio è situata in posizione eminente del vasto altipiano Gallurese, ma tale positura di privilegio la espone a tutte le furie del vento dominante di NW.: il Maestrale, che, dalle pianure della Provenza, traverso il famigerato Golfo del Leone e lo stretto di Bonifacio, si scaglia sul paese con una continuata violenza, tale da torcere in modo permanente gli alberi.

Ora, nell’imperversare della bufera, mentre le nuvole accorrevano turbinando dall’orizzonte in fantastiche galoppate, il mio pensiero si aggirava inquieto attorno alle cime del Limbara: immanenti ed invisibili come la Divinità, ravvolte di nembi, quasi sdegnose della mia trepida attesa; e ricordo ancora certi arguti sorrisetti colti a volo sulle labbra di qualche insulano incapace a spiegarsi la strana insistenza di me, continentale curioso, nel chiedere e raccogliere notizie attorno a certe montagne, che, insomma, erano lì, a portata di mano e ben salde, e che avrei contemplate col maggior comodo nei mesi venturi!

D’altronde, non avevo io forse vagheggiata soventi l’idea di passare un inverno in montagna? Eccomi dunque soddisfatto ad usura. Meglio quindi accomodarsi alle circostanze, anche se avverse, sistemare la mia nuova vita ed attendere le grazie del Nume irato. Ma un bel giorno anche le nuvole smisero le pazze corse tra i due mari, e la catena del Limbara si scoprì in un tramonto purissimo che dava particolare rilievo a tutte le asprezze dei suoi contrafforti e delle sue cime. fissa si ergeva oltre una breve valletta densa di sughereti, in una delicata tonalità di viola, ma debbo confessare che la prima impressione che ne ricevetti mi deluse un poco.

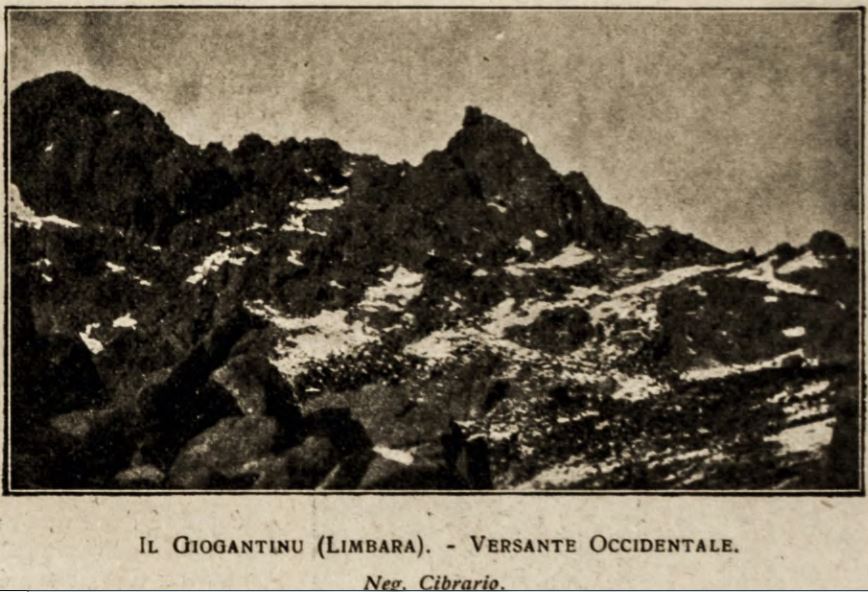

Mi ero figurati monti più spiccati e meglio individuati. Era invece una grande catena quella che si stendeva in direzione NE. SW., dalle balze degradanti verso il displuvio di Terranova, alle pareti verticali del Monte Biancu, ai fastigi del Giogantinu e poi, giù, verso i piani di Ozieri: una lunga muraglia di granito solcata da profondi burroni e lacerata da crepacci e caverne, che sostiene una sorta di altipiano sul quale si elevano le punte principali del gruppo.

L’aspetto complessivo è severo: l’ambiente è soffuso di una indefinibile tristezza: manca in questo gruppo quel progressivo evolversi della forma e del colore tutto proprio delle nostre Alpi, che, partendo dalle verdi praterie, per boschi rigogliosi, traverso torrenti spumeggianti e banchi di nude rocce, culmina nelle vette corazzate di ghiacci a comporre un quadro di squisita armonia.

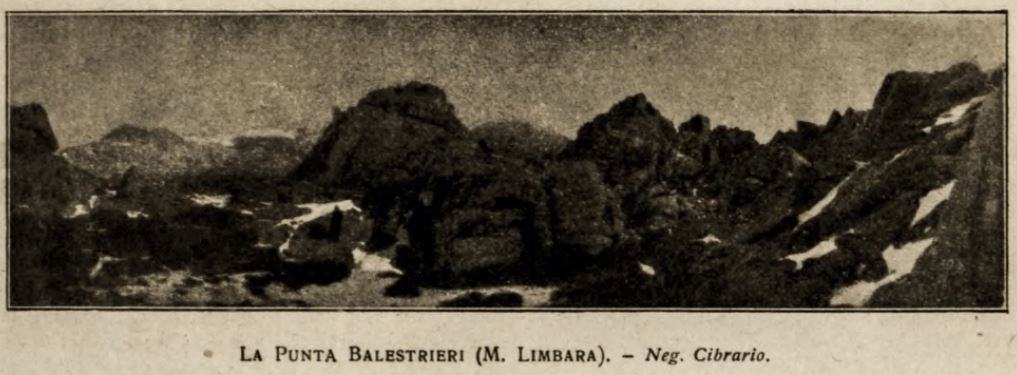

Tutto il monte appare della tinta di un vecchio avorio. Ove gli agenti di degradazione esterna trovarono minor resistenza esso è sconvolto in un caos di blocchi traforati e cariati in volumi enormi: ove il granito meno sofferse, risulta irto di scheggie e di lame alternate a lastroni sospesi od accavallati in miracolosi equilibri, e, là dove il vento accumulò un po’ di terra, dove un seme è riuscito a germogliare, sono viluppi inestricabili di rovi, grovigli di spini che contendono qualsiasi avanzata, o muschiosi stillicidi che rendono lubriche le superfici ed impediscono la presa.

Niuna delle nostre montagne può quindi paragonarsi alle Galluresi. Non così, del resto, avviene per tutta l’isola, dove, ad esempio, la zona dominata dal Gennargentu, la sola che il gran pubblico italiano veramente conosca in virtù delle speciali opere letterarie che la illustrano, risponde all’aspetto tradizionale dell’Alpe classica. Quassù, invece, è tutto eccezionale, e perciò, anche la tecnica della salita deve modificarsi ed adattarsi ad una natura dalle forme assurde, che, dopo le prime resistenze, riesce a soddisfare lo spirito ed a conquistare l’anima.

Per avvezzarmi a quel regime speciale, ed anche per studiare le vie di approccio al Limbara, ho salito, prima d’ogni altro, il M. di Laldu che da Tempio si scorge elevare le sue rocce piramidali in direzione Ovest.

Un viottolo ben segnato si stacca dalla grande Stazione radiotelegrafica e sale per banchi affioranti e per cave di granito ad un piccolo altipiano argilloso dove certi cavallucci pascolano in libertà tra magri cespugli spinosi, e dove il sentiero si biforca.

Seguitando per il ramo di destra, ci si eleva rapidamente, dapprima traverso collinette tufacee profondamente incassate, e poi, per magri pascoli e per macchie ove qualche vacca dal folto pelo, abituate come sono a trascorrere all’aperto le stagioni e le notti, rumina placidamente muovendo attorno i lenti occhi.

Finalmente la traccia si perde in una stretta soffocata da due piramidi di una regolarità prodigiosa. Siamo giunti nel regno del granito, e l’occhio attonito corre dalle basi alle vette di quelle fantastiche costruzioni, studia quelle forme impreviste e stenta ad intuire per quale miracolo si possa tentarne la scalata. Non spigoli, non rughe: i massi accatastati in blocchi dalle dimensioni mostruose, di un bel colore di acciaio brunito, appaiono disperatamente levigati. Alle prese con la rupe, si procede per adesione, salendo con la schiena, con le ginocchia, con la testa, ma le dita non hanno mai presa su quelle superfici senza un rilievo.

Le nostre Alpi, in siffatte scalate di roccia, offrono spesso un provvidenziale camino od un’aerea cornice quali buoni mezzi di avanzata: quassù invece, poiché si tratta di assalire non delle pareti ma delle cataste di grandi massi arrotondati e politi… si sottopassa, strisciando per viscidi interstizi tra i blocchi immani di sasso, e la salita non si compie più nella luce radiosa e nel vento vibrante, ma nell’umidità tenebrosa di corridoi e di grotte distribuite in una successione scomposta che sconvolge ogni metodo e fa perdere la nozione del tempo e dell’altezza.

Ricordo che più tardi, ripetendo con la mia consorte questa salita, abbiamo scoperto un delizioso «passo del serpente», che, traverso una serie di problemi di roccia a prima vista insolubili, ci portò in vetta con una soluzione così semplice ed elegante da lasciarci intontiti ed abbagliati su quell’estremo vertice, appollaiati come autentici Stiliti.

È una salita rabbiosa che dà sensazioni d’intenso godimento, e che, pur nella sua brevità, compendia tutte le difficoltà della montagna Gallurese, e la gioia della conquista è resa perfetta dalla bellezza e dall’indicibile armonia del luogo e dell’ora.

Ad Ovest si eleva il gemello M. di S. Giorgio, assai meno interessante geologicamente, ma di accesso non meno curioso e complesso.

Dalla nostra vetta una lunga ed affilata cresta si abbassa in direzione Sud in una serie di salti e di spaccature, in un groviglio di torri e di lance di forme inverosimili e di colori mirabili.

Giù nella valle la selva monta all’assalto della rupe come l’ondata di un tempestoso mare, la vera foresta delle fiabe, un intrico di elci, di sugheri e di liane, ove il cignale vive indisturbato nelle grotte di tronchi morti e di radici inestricabili, ed al di là della valle, ecco finalmente il Limbara che tutto si scopre nei suoi più intimi recessi, lasciando indovinare quelle, che, a parer mio, saranno le vie migliori per la salita.

A tergo, verso Occidente, i monti dell’Anglona e le valli del Logudoro, dolcemente degradanti verso un orizzonte di viola che il globo rossastro del sole al tramonto lumeggia di pennellate di fiamma.

MONTE LIMBARA

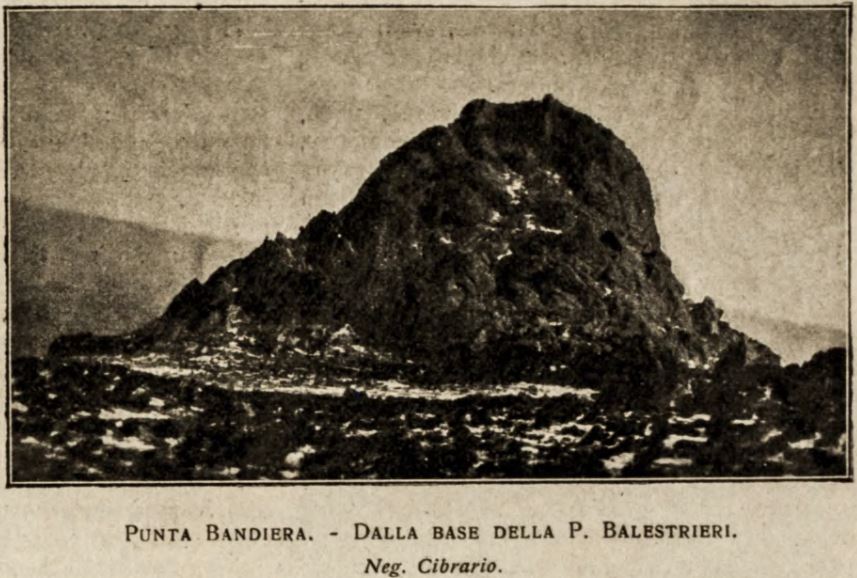

Balestrieri (m. 1359), P. Bandiera (m. 1329).

Il Giogantinu (m. 1332), P.Sa Berritta (m. 1362).

Non a caso ho scelto il M. di Laldu per studiare le vie di accesso al Limbara. Nelle ore pomeridiane in cui la luce dà particolare risalto alle asprezze della montagna, esso costituisce sul gruppo un belvedere di prim’ordine. E lo studio preliminare ed accurato del terreno si rende tanto più necessario quando si abbia presente la difficoltà di procurarsi informazioni locali che soddisfino.

Si sale al Limbara, o meglio, sui contrafforti del Limbara, per ragioni venatorie, o, più semplicemente, per far legna. Oh, quei citichini, grossi come cani, pelosi e morbidi come gomitoli di lana, che, sotto inverosimili carichi di rami e di sterpi, salgono lentamente, a sera inoltrata, i pendii Tempiesi, scortati da un vecchierello incappucciato d’orbace, dalla grande barba bianca fluente! La gioventù Sarda non è alpinista, per quanto fornita di preziose doti naturali per riuscire. Intrepidi cavalieri, cacciatori appassionati, tiratori infallibili, gli insulani in genere mancano tuttavia di quell’entusiasmo che strappa l’individuo dalle comodità della casa e della vita cittadina, e lo porta a lottare tra rischi e sacrifici con le forze brute della natura, per riuscire… o fallire in una impresa di cui il risultato immediato e l’utile finale sfuggono alla loro comprensione. Gli stessi nobili sforzi di pochi entusiasti per lo sviluppo di una Sezione del C.A.I. nell’Isola non attecchirono, e quella creatura nata in un impeto di fede, si spense più tardi nell’indifferenza.

Altro grave motivo d’incertezza è la mancanza quasi assoluta di pubblicazioni che si riferiscano a questa bellissima tra le belle regioni Sarde, almeno per la parte che riguarda la zona di alta montagna. La magistrale opera del La Marmora restò, fino al 1918, l’unica fonte cui l’alpinista potesse attingere dati sufficienti per stabilire i suoi itinerari, ma le stesse pubblicazioni periodiche del nostro C.A.I. o di quelli esteri, nulla offrono in materia.

L’anno 1918, invece, segna per l’Isola una data memorabile, ed addita alla riconoscenza non solo degli Insulani ma degli Italiani tutti, il Touring Club Italiano, che, appunto in quell’epoca, pubblicava la Guida della Sardegna. Guide come quelle che la massima istituzione sportiva nostra va compilando secondo un piano razionale, possono, come ha detto L. V. Bertarelli, loro geniale creatore, riuscire deficienti od esuberanti a chi le consideri da un proprio particolare punto di vista. Vero è che tale genere di guide, appunto perché ideate per affrancare gli Italiani dall’uso di quelle straniere, deve rispondere ai bisogni di tutte le categorie di lettori, in modo da potersi mettere in un numero di mani così grande da influire sensibilmente sulla piccola cultura e sul movimento turistico generale. Sotto questo aspetto la Sardegna del Touring va consigliata ai colleghi alpinisti come la migliore pubblicazione esistente, che tratti, con estensione soddisfacente e sufficiente ai loro scopi, quella parte che si riferisce alle montagne Sarde. Toccherà loro, come omaggio di amore verso una terra troppo negletta e posposta ad altre banali e più fortunate, oltre confine, approfondirne lo studio e sviscerarne le bellezze con una trattazione esauriente anche per il lato puramente alpinistico.

Per intanto, ed in attesa di consultare le dotte monografie che i valorosi colleghi non mancheranno di allestire per l’avvenire, ho fermata la mia scelta su di un modesto taglialegna, il quale dichiara di conoscere assai bene la prima zona del Limbara, quella boscosa, che offre effettivamente le maggiori difficoltà di percorso. E la nuova recluta dell’Alpinismo ha ricevuto il mandato semplice ed imperativo di tenersi pronto, di annusare il vento e di lasciarsi vedere non appena le condizioni atmosferiche gli sembreranno tali da concedere, se non la certezza, la speranza almeno di una lieve tregua. Giacché, dalla salita del M. di Laldu, compiuta, da solo, a mezzo novembre, in una breve schiarita, è trascorso un gran mese, durante il quale il mal tempo ha sempre infuriato; e, quante figurette di donna strette nella cappa, quanti cavalieri chiusi nel gabbano con la berretta sul naso, sono passati sotto le mie finestre, squassati dal vento od avvolti in un nembo d’acqua, e quante volte i bracieri si sono rispecchiati nei rigagnoli della strada ravvivandosi in uno sfavillio di scintille, prima che io riprendessi il bastone del viandante e tornassi a chiedere al monte nuova gioia e nuova pace!

L’antivigilia del Natale portò il sereno in cielo e la pace nei nostri cuori di uomini di buona volontà, ed alle cinque del mattino la guida sbucava dalle tenebre di una viuzza, puntuale ed inesorabile come il destino. Una lampadina ballonzolante sotto le raffiche del vento gelido, disegnava delle grandi ombre sul terreno tutto bianco di brina. Ma cosa si trascina dietro quell’uomo, all’estremità di una lunga corda? Cosa intende egli fare di quel cavallino, tutto ossa e tutto pelo, che dorme camminando, con un vago rimpianto dei tepori della stalla? Alle mie inquiete richieste l’uomo risponde con un chiaro sorriso: “Vostè„ non ci pensi. La bestia viene sempre con me, “dunque, anche oggi verrà con noi lassù”. Mi piace quella perfetta armonia tra l’uomo e l’animale: più tardi, anzi, gli serberò anche della gratitudine, e, mentre il gruppo fantastico scompare nel buio di un altro vicolo, noi, carichiamo sul calessino pellicce, fucili e bisacce, frustiamo il cavallo ed infiliamo lo stradone di Oschiri.

Non abbiamo fanali, e, fuori del paese sarebbe buio pesto, ma, per quanto la notte sia senza luna, le stelle sono tante che la traccia appare ben segnata. Si scende per larghi risvolti traverso terreni lavorati: si attraversano poveri corsi d’acqua che il gelo ha rappresi, poi la corsa rapida e sostenuta del nostro cavallo cede davanti ad una forte salita durante la quale scompare anche la luce delle stelle e ci avvolgono le tenebre fitte di una selva di sugheri.

E si va, si va, bene avviluppati nelle coperte, in un dormiveglia dolcissimo, cullati dal molle ondeggiare del calesse, ed i chilometri si aggiungono ai chilometri su per la grande strada che collega la Gallura al Logudoro, e, frattanto, il freddo aumenta ed il cielo imbianca, mentre la grande massa del Limbara appare distesa sulla nostra sinistra a poche centinaia di metri, ed il nostro cammino corre ora parallelo ad una vasta muraglia di rocce cariate, spaccata in profondi intagli che a mala pena si disegna nei primi albori. Ancora un tratto in discesa, e, dopo una curva, ecco spuntare in una stretta fra due promontori ove il vento ha accumulata la neve a grande altezza, la casa cantoniera di Curadureddu, quella stessa che avevamo designata in precedenza alla guida, quale luogo del convegno. L’uscio è sprangato: là dentro si dorme al caldo; fuori si gela ed il vento si lamenta nella gola. Il calessino, sgombro dei bagagli, riprende la via di casa, ma non ancora si è spento il fruscio delle ruote sulla neve, che un vivace galoppo rompe il sonno della valle e ci rassicura sulla puntualità della guida e del suo compagno. Questo in particolare c’interessa assai, e tosto ne sfruttiamo la presenza caricandolo generosamente di tutti i nostri arnesi; così, svelti e leggieri iniziamo la marcia, valichiamo un ponte ed eccoci a contatto col monte.

È ben noto come le ore antelucane, siano, nelle giornate di lunghi percorsi, le più desolate, per quanto le più redditizie. Le membra tuttora sotto il dominio del sonno, si sciolgono con grandi stenti, e la mente ottenebrata continua a svolgere i suoi ricami, di sogno in realtà; ma intanto si procede, ed i passi pesanti si sommano con i passi leggeri, ed intorno a noi si compie ancora una volta il prodigio della luce. Il terreno si precisa, i contorni si accentuano, quelle immense linee sfumate diventano groppe di altri monti, giù nelle valli si disegnano i corsi delle acque, e, finalmente, una scintilla di fuoco scoccata all’orizzonte incendia tutto il firmamento, e, mentre il sole comincia ad ascendere l’arco dei cieli, la nostra mente ed il nostro corpo paiono farsi translucidi, quella cappa che ci gravava le spalle, quei veli che ci fasciavano il cervello si sciolgono, e tutto il nostro essere si protende verso l’alto in un impeto di sana e vivace gagliardia.

Così anche questa volta ci parve effetto di vero miracolo il rilevare quanta e quale sorta di strada noi abbiamo percorsa nel primo mattino, e con quanta bravura ci abbia condotti la nostra guida. Quell’indigeno oscuro, messo a contatto della natura rude e selvaggia, ha veramente subito una trasformazione. In quella regione tanto ricca di rocce insidiose e di grovigli vegetali, di caverne e di gorgie, ove il seguire qualsiasi parvenza di sentiero pare un assurdo, ed ove, abbandonati a noi stessi, non saremmo riusciti a percorrere dieci metri senza smarrirci, egli è riuscito a trarci fuori dal labirinto ed a portarci sull’altipiano che sovrasta la grande parete e sul quale si elevano a loro volta le cime verso le quali si appuntano i nostri desideri, con un intuito ed una bravura veramente mirabili.

Ora anche il buon sole del tardo dicembre, liberatosi dalle nebbie del Tirreno, trae fulgori dai campi di neve per i quali il nostro cammino si svolge. Il terreno si è trasformato sensibilmente, ed ha rivestito un carattere prettamente Alpino.

Le principali punte del gruppo formano corona di fronte a noi, e, per quanto le distanze che ce ne separano siano ormai poca cosa, la grazia delle loro linee non ne resta affatto sminuita. Esse innalzano pareti verticali, e la neve segna a mala pena, sui lastroni di granito schietto, lievi traccie, là ove la roccia è scheggiata od i blocchi sono sconvolti.

Ma, per quanto si rinnovi con varietà di forme sotto i miei occhi la perfetta visione di una scena alpina, non riesco a liberarmi da un senso di tristezza indicibile, mai provato nelle precedenti salite svolgentisi, per natura loro, in un ambiente che conquista ed esalta.

Ho cercato di scoprire in me stesso le cause di tale depressione morale, senza però riuscire a trovare ragioni sufficienti a creare un simile stato d’animo: credo invece poterlo attribuire ad influenze del tutto esteriori, create da quello specialissimo ambiente.

Sulle Alpi, anche in pieno inverno, sotto la grave coltre della neve, si sente pur sempre pulsare la vita, fluente nel tesoro delle acque. Più in basso, fin nel profondo delle valli, si stendono le masse rigogliose delle selve, fonti di altra ricchezza, e, giù nelle pingui pianure, s’indovinano le grandi città tumultuose in un vortice di traffici.

Quassù invece è un paesaggio lunare di crateri e di rughe, di cordoni e di placche dal grigio uniforme, senza contrasti e rilievi di colore, e, dove un gruppo di arbusti scoteva al vento la chioma, là entrarono la scure o la fiamma senza norma o misura, strappando al monte il suo orgoglio.

Altra caratteristica del paesaggio Alpino, è la linea spezzata. Mentre l’ascensione si svolge, noi vediamo prossime altre punte che riducono il quadro, altri gruppi attirano l’attenzione, altre particolarità degne di rilievo o di studio.

Quassù invece il nostro povero gruppetto sale faticando nella neve, ma l’occhio che spazia per due mari ha troppo campo da percorrere, e da quei due mari appunto pare che tutte le linee convergano verso quel nostro nucleo, cui niuna massa contrasta, e che diventa, per così dire, il centro dell’immensa visione, donde una sorta di smarrimento ed il rifuggire dello sguardo dal campo senza limiti per soffermarsi, con inquieta ricerca sulla cresta accidentata del Limbara che ormai è ben vicina.

Il solo cavallino, per sua ventura, è estraneo a siffatti problemi psicologici. Esso si comporta così degnamente, che da stamani non ce ne siamo più occupati: chiude la marcia con un monte di roba in groppa, tutto fumigante e bianco di brina e col pelo arruffato dal vento. Ed è stato proprio lui a scoprire col suo fiuto in quel deserto di neve, un rifugio che i Tempiesi ci avevano consigliato: la cappelletta di N. S. della Neve, che già altra volta aveva servito di ricovero durante certe partite di caccia grossa.

La cappelletta, ohimè, non offrirà più al viandante il sospirato ristoro: l’enorme peso della neve l’ha schiantata, travolgendo tegole e travi che alzano al cielo le loro braccia stroncate. Quella rovina, sulla quale incombe la grande parete del monte tuttora in ombra, appena listata in cresta dal sole, la nostra carovana addossata alle macerie a riparo dal vento, costituiscono una scena ben triste, ed il disappunto è forte tanto da toglierci la stessa voglia di accendere un po’ di fuoco.

Ma il freddo è così intenso, ed i turbini di neve si agitano sul pianoro in forme così strane e violente, che la marcia è subito ripresa verso le rocce della P. Balestrieri, la più orientale delle vette del gruppo.

Dire della scalata sarebbe un ripetere le impressioni riportate nella salita del M. di Laldu. La montagna ha la figura di un tronco di cono, e l’itinerario si svolge per due terzi stilla parete Ovest e nel terzo superiore per lo spigolo SE. Naturalmente il nostro compagno quadrupede non ha inteso seguirci, ma i cavalli sardi sono così abili per scovar ripari od infischiarsi delle intemperie, che noi non ci preoccupiamo affatto delle sue vicende: d’altronde, tocca a noi, ora, diventare quadrupedi! Siamo in tre, allenati a sufficienza ed avvezzi ai disagi ed alle difficoltà dei monti, sicché in breve ci troviamo aggrappati e scaglionati su per quei vasti lastroni, ben attenti a non lasciarcene strappar via dalle raffiche del vento.

La roccia è salda e presenta alla superficie dei noduli provvidenziali; ma le spaccature che potrebbero assicurare la presa e le cornici che offrirebbero un po’ di sosta, sono piene di ghiaccio. Calcolo il dislivello dal piano del ricovero in trecento metri, e quell’altezza la vinceremo in due ore. Non è un record di velocità il nostro, ma con quella sorta di salita ed in quell’epoca, credo non si possa fare di meglio. Di più, studiando il Limbara, ed ancor prima, venendo in Sardegna, avevo creduto potere senz’altro escludere la necessità di dover usare la corda nelle future salite, ma ora non potrei più disconoscerne l’utilità. La montagna è difficile, la presa è ostacolata dai guantoni e dalla neve, l’aiuto reciproco è nullo, sicché, quando, poco dopo le undici riusciamo sulla cima, ci ficchiamo con viva soddisfazione in una buca piena di neve a celebrare con cura gelosa il rito del caffè bollente.

La guida, degna della sua stirpe, si è dimostrata ottima arrampicatrice: l’altro compagno, compiuta la prova ed ingoiato il caffè, soffre di nostalgia, e richiama la nostra attenzione sulle terre della sua Sicilia, benedette da tanto sole, e sui mandorli di Siracusa ch’egli ci descrive tutti in fiore, e torce con disgusto lo sguardo da quell’ambiente di squallore e di tempesta, già preoccupato della discesa.

La defezione dell’amico, ormai palese, potrebbe compromettere la riuscita dei miei progetti, e perciò, mentre dispongo che i due tornino senz’altro in basso a raggiungere il ricovero, dove, nel meriggio, la temperatura sarà migliorata, decido di svolgere per conto mio la seconda parte del programma: la salita della P. Bandiera. Prima però di separarci, ordino alla guida di accompagnare l’amico al sicuro e poi di salire ad attendermi su di un colletto che si apre ad Est della terza vetta ed al quale dovrò io pure portarmi scendendo dalla P. Bandiera.

Ma, non appena lasciata la Balestrieri, e scesi pochi metri per il versante Est, che, per difficoltà, equivale quello percorso in salita, entro in un ambiente di pace. Il vento infuria ancora sulle creste, ma qui è un calmo tepore che fa sciogliere il ghiaccio sul granito assolato. Scendo dapprima per ripide placche, e poscia per un cordone di rocce frantumate che formando spartiacque procede allo scoperto verso Est.

La P. Bandiera torreggia a mezzo chilometro: anch’essa, come la Balestrieri [Errore. No, questa si vede bene!), per quanto cospicua e bene individuata, è invisibile da Tempio. Dal punto in cui mi trovo essa rivela le linee sobrie di una muraglia di un centinaio di metri d’altezza, tutta spoglia di ghiaccio, di una bella tonalità calda. Il vento ha accumulato delle grandi quantità di neve, sicché il procedere per quel terreno rotto e pieno di buche riesce assai fastidioso. ma, raggiunti i primi scaglioni di roccia, e, per quanto non riesca troppo bene a scorgere dove mi porterà il tentativo, continuo allegra mente su per essi, ed il ricordo del freddo patito mi consiglia a non lasciare intentato quel muro così caldo.

I primi metri costituiscono una ginnastica piacevole, ed è con gusto indicibile che accarezzo il granito che comunica alle membra il suo tepore, e, per quanto intuisca di non trovarmi sulla via buona, infilo un canalino che dovrebbe portarmi in alto, ma che poi obliqua a destra, si restringe, ed infine si perde nella parete.

Ritorno sui miei passi fino alla base del canale e tento un nuovo passaggio a sinistra, ma raggiunta l’altezza di prima, un masso strapiombante mi preclude l’avanzata: nè altro sono riuscito a trovare di meglio. Ho il dubbio che in due si sarebbe riusciti a forzare quel passo, ma tutta la parte superiore della torre restava invisibile, ed anche al ritorno, raggiunto il colle, ho riesaminata la parete con il prismatico, senza che quella sfinge mi abbia rivelato il suo segreto.

Non mi restava dunque che girare sul deprecato versante Nord. Ahimè! Fuori della parete luminosa e calda, rientro nel gelo e nella neve. Una lunga e delicata traversata di fianco, a livello, per lastroni inclinatissimi ricoperti di “verglas” mi porta proprio sotto la punta. Il vento spinge, su per quella sorta d’imbuto, nuvole lacerate e raffiche di neve, e, mai come in quel momento, ho rimpianta la mancanza di una corda di Manilla che mi collegasse ad un fido amico saldamente ancorato sull’altra sponda, o, quanto meno, la mia buona picca, che, certo, a quell’ora, appesa ad un chiodo sta coprendosi, oziando, di volgare polvere.

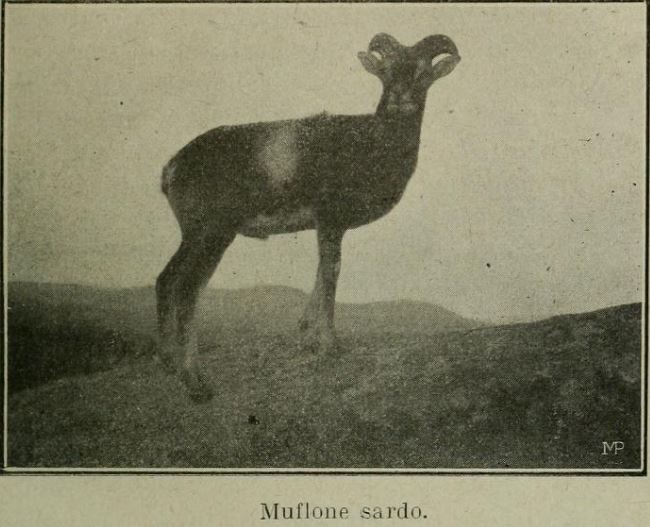

Ad un certo punto, e mentre con infinite cautele sto compiendo la traversata, ecco sbucare dalla nuvolaglia e venir su, lentamente, per le placche del canale, tre superbi mufloni. Salgono anch’essi verso la luce, e passano a pochi metri senza onorarmi di uno sguardo: io penso ai fucili bene avvolti in una coperta sulla groppa del cavallino, e sorrido amaramente: salgono, scavalcano la cresta e scompaiono. Esattamente sulle loro tracce, ma assai meno saldo di loro, continuo anch’io la salita.

La vetta è formata da una scheggia che sporge e forma una specie di gronda: sotto sono i lastroni della parete; il tutto costituisce un passo arrischiato tanto da costringermi a pensarci su prima di affrontarlo. In quel punto, portato da una folata di vento, mi perviene, distinto, il suono delle campane di Luras. È mezzogiorno, e la vetta è a portata di mano, immersa nel sole: mi aggrappo all’orlo della scheggia ed a forza di braccia mi sollevo, poi riesco a portare anche le ginocchia in piano, ed eccomi sulla P. Bandiera.

Tutta la Gallura è ricoperta da un groviglio di nuvole, che il vento scompone, lasciando scorgere, a tratti, traverso vaste lacerazioni, valli profonde e selve di sugheri. A levante il Tirreno s’incava nel golfo di Terranova, ma il polverio delle onde battute dalla tramontana, limita l’orizzonte. Più a Nord, l’immane muraglia di Tavolara, e poi il tormentato arcipelago della Maddalena, ed il rosso scoglio di Caprera, illuminato a tratti dal sole e tosto sommerso da piovaschi. Altro non riesco a vedere, ma sul Mediterraneo il cielo ride di un azzurro immacolato e s’incurva su a terza punta del gruppo, la più complessa nella sua formazione tripartita, e l’unica visibile dalla Gallura.

Il tempo stringe, ed il programma della giornata non è ancora esaurito. Con maggior sicurezza, scavalcata la gronda, rifaccio in discesa la via già percorsa, riattraverso il canale, e, lasciato alla mia destra il cordone di roccia che collega la P. Bandiera alla P. Balestrieri, ritorno ad affondare per campi di neve, in direzione di un colle innominato che si apre a sinistra della punta tricuspide suaccennata, ed al cui piede si stende, laggiù in basso, la conca del ricovero.

La marcia nel meriggio, sul terreno molle, è faticosa, e siccome questa è la giornata dei rimpianti, penso con nostalgia alle racchette ed agli sky, che, certamente, non hanno mai solcato le nevi del Limbara. Ad un dato momento scorgo, nel biancore ombrato della parete della tricuspide, un puntino animato: è la guida, fedele alla consegna, che sale verso il colle. Felice di rivedermi urla la propria gioia, ed io cerco di imitarlo, con grande scandalo di uno stormo di cornacchie, che, disturbate nella quiete meridiana, si alzano a volo disegnando larghi giri sulle nostre teste. E siccome i nostri itinerari necessariamente convergono, verso l’una incontro il mio uomo sulla sella, meraviglioso belvedere sull’interno dell’isola.

Un’immensa vallata si apre ai nostri piedi, immersa nella luce di un sole radioso.

Oltre la valle, una serie infinita di groppe di monti e di altipiani sfumati in una nebbia leggera, una fantasmagoria di forme e di colori, e su tutto quello sconfinato orizzonte che si stende dal mare di Siniscola al mare di Alghero, ecco elevarsi, sovrano dominatore, il Gennargentu, ove i rossi graniti di Monte Spada, contrastano con i nevosi dorsi tondeggianti di Bruncu Spina. Grandi nuvole bianche s’inalzano dalle pianure del Campidano a sfiorarne i culmini, si sfioccano e scompaiono.

Non un suono, non un rumore: una pace inesprimibile su quella distesa senza confini di terre e di acque. Rannicchiati su pochi massi scoperti, noi subiamo l’incantesimo del luogo e dell’ora in un torpore dolcissimo del pensiero e delle membra, ma il monte che ancora sovrasta ci richiama al compimento del dovere, e, più ancora, a sciogliere un quesito topografico che da qualche ora si è imposto e mi tiene dubbioso.

Ci strappiamo quindi da quell’ozio delizioso, e, vispi come ragazzi, scaliamo enormi blocchi, infiliamo strette fessure, percorriamo brevi cornici, un po’ sulla parete in ombra, ma più spesso nella gloria del sole, ed in mezz’ora dal colle anche la terza punta è nostra.

Siamo ora su quella vetta, l’unica visibile dalla Gallura [?], da tutti conosciuta sotto il nome di Giogantinu. Qualunque equivoco è impossibile, e, se pure fosse necessario, me lo conferma ampiamente la guida. Il Giogantinu rappresenta per i Galluresi tutto il Limbara: è il loro nume tutelare, e verso quelle cuspidi si affinano i loro occhi per presagire le variazioni atmosferiche. Ma perché il Giogantinu è sparito dalle guide e dalle carte in scala superiore al 50/m, dove pure è stata accolta la P. Bandiera di quotazione inferiore? Il Giogantinu meritava sorte migliore, poiché gli si collega tutta la storia del gruppo.

Quando si parla della Sardegna, niuno dovrebbe dimenticare «la figura pensosa di Alberto La Marmora, tenacemente avvinta ai destini dell’Isola» … Quegli che «indagò l’anima e l’aspetto esteriore di una terra che prima di Lui non ebbe nessun fascino per l’Italia», energia che dette alla Sardegna muta cento canore voci che più non si tacquero. E come quella di un nume la Sua vita dura immortale su tutte le cime dei monti di Sardegna dove Egli eresse con le Sue mani, faticando e consumandosi, i segni materiali della Sua opera alacre intento a rilevare la fisionomia della terra amata ‘)…

Il La Marmora ha legato il Suo nome a quello del Giogantinu, ed a questo proposito sarebbe opportuno introdurre nella Guida della Sardegna, edita dal T.C.I., una rettifica per renderla sempre più perfetta, là ove si legge che la P. Sa Berritta (della quale parlerò in seguito) servì al La Marmora di punto trigonometrico per la costruzione della Sua carta.

È invece il Giogantinu quello che servì per tale poderoso lavoro, e lo dichiara lo stesso Autore, nel Suo Voyage en Sardaigne de 1819 à 1825 ove, scrivendo di Tempio «au pied du gigantesque groupe du Mont Limbara» (altrove è detto Lymbarra) fornisce dettagliati particolari su

«cette masse granitique dont la cime n’est éloignée de la ville que de huit kilomètres et dont la base arrive presque à ses murs. Ses sommets dentelés prennent les formes les plus bizarres. Parmi ces pyramides naturelles on distingue la cime du Giugantinu qui compte 1310 mètres d’altitude…; plus loin vers l’est se trouve la P. Balestreri, élevée de 9 mètres plus que celle du Giugantinu: mais cette dernière, par sa position m’a parti préférable pour y faire mes opérations trigonométriques. C’est sur son sommet que pendant les quatorze années pendant lesquelles durèrent ces opérations dans l’île, j’ai fait de 12 à 15 ascensions en y passant souvent deux ou trois nuits de suite, tapi dans une espèce de grotte naturelle qui se trouvait près de mon signal, et stationnant en ce lieu des jours entiers dans l’espoir que les brouillards me permissent de voir au loin mes antres signaux».

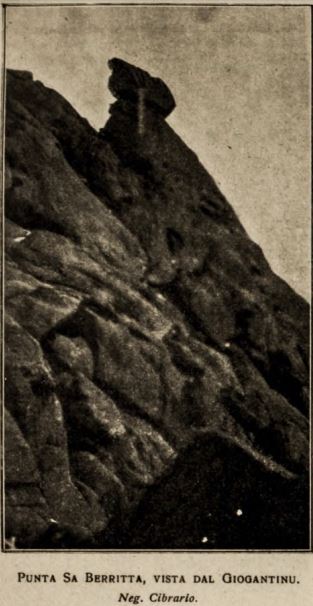

Non mancavano quindi al Giogantinu peculiarità storiche e sentimentali per renderlo degno di rappresentare la punta più elevata del gruppo, ma tale primato, che il La Marmora aveva riconosciuto alla P. Balestrieri, fu poi ancora modificato ed assegnato definitivamente ad una quarta vetta: la P. Sa Berritta (m. 1362), che non compare nelle pubblicazioni del La Marmora.

Questa, sorgendo a S.E. del Giogantinu, risulta la più avanzata del gruppo verso l’interno dell’Isola: appare da questo lato costituita da un muro di granito verticale per un centinaio di metri, sormontato da un curioso fungo di roccia a foggia di berretto frigio, dal quale appunto ha tratto il nome, e trovò il proprio riconoscimento ufficiale nelle levate dell’I.G.M., il quale curò la toponomastica del gruppo e modificò profondamente tutte le quote, calcolando, ad es., in m. 1332 e 1359 le altezze del Giogantinu e della Balestrieri che il La Marmora aveva invece quotate m. 1310 e 1319. Si ripete in definitiva, per il Limbara, il caso del Gennargentu, per il quale la P. Bruncu Spina, già creduta dominante dal La Marmora, e determinata barometricamente in m. 1917,72, risultò poi quotata dalla nuova triangolazione dell’I.G.M. del 1897 in metri 1828,56, e dovette cedere il primato alla Perda Crapias, m. 1834, ora battezzata col nome di P. La Marmora. Comunque, se pure è a ritenersi che la quotazione altimetrica del Limbara sia ormai definitiva, parrebbe pur sempre fattibile la revisione toponomastica del gruppo: revisione auspicata per l’intera Carta d’Italia, e già iniziata con severità di metodo e con buoni frutti dal T.C.I. nella compilazione della Sua Carta Generale al 250/m.

Sarebbe allora possibile, ed in tal senso credo doveroso formulare i più caldi voti, pur conservando al Giogantinu il suo bel nome, cognito a tutta la regione ed eternato nelle opere del La Marmora, modificare il nome della P. Sa Berritta, che trae origine da una semplice particolarità naturale, in quello del La Marmora stesso. Non parrebbe d’altra parte fuori posto l’assegnare alla più alta vetta della Provincia di Sassari, in segno di devoto omaggio e di riconoscenza perenne, il nome di Chi tanto fece e soffrì per quella terra, analogamente a quanto si fece per la più alta vetta della Provincia di Cagliari. Nè si dica che in tal modo si verrebbe a creare un inutile e dannoso duplicato di denominazione, perché, se in paesi vicini sono innumeri i Rothorn ed i Weisshorn, noi stessi contiamo a decine le omonimie sulle nostre montagne.

Fu il La Marmora ad esprimere nel suo Voyage una curiosa opinione che le condizioni dell’Isola a quell’epoca giustificavano pienamente:

«On croit assez communément en Sardaigne que la cime du mont Lymbarra, appelée Gigantinu, est la plus élevée de Ne; cette opinion, dont mes observations m’ont démontré l’erreur, a probablement eu sa source dans la rivalité ridicule qui divise les habitants des deux Caps, rivalité qui les porte à contester jusqu’à l’élévation de leurs montagnes respectives».

La rivalità fra i due Capi, ossia fra le due Provincie, è ora cessata, o, quanto meno, non si esplica più in contestazioni puerili sull’altezza delle rispettive montagne, ma nel campo ben più elevato e pratico del pensiero e del lavoro.

E poiché gli odierni Insulani hanno dimostrato di voler seppellite le vecchie querimonie, e si affermano con una lotta aperta d’interessi e d’idee, alla pari dei fratelli Continentali, parrebbe tanto più opportuno, che, a sfatare la surriferita opinione, si eternasse anche sulle cuspidi del Sassarese il nome del La Marmora, e che l’opera di fusione delle due Provincie con la gran madre Italia, si compiesse sotto l’egida di Chi lanciò il primo grido di fede nell’avvenire della Sardegna e fu il primo a divulgarne per il mondo l’immagine suggestiva.

Con questi pensieri, siamo tornati al colle, e ci prepariamo a chiudere la giornata salendo la P. Sa Berritta, la più elevata del gruppo. Non abbiamo ne voglia nè mezzi per tentarne la parete NW., che si drizza tutta liscia e senza una placca di neve; obliquiamo invece un po’ a SE., e, risalendone il rovescio per un terreno senza speciali caratteristiche e per rocce di comune difficoltà, riusciamo al fungo di pietra, sotto al quale ci appollaiamo, battuti in pieno dalla tramontana, senza neanche tentare, ciò che del resto sarebbe impossibile, di salirvi su; poi, guardata con rammarico quella bella parete che precipita sotto di noi e che parrebbe propizia ad una serie di discese a corda doppia, con un bel risparmio di strada se non di tempo, rifacciamo il percorso fin sul colle.

Due vie di discesa si presentano.

La prima, passando per il canalone de la P. Bandiera, percorre tutta la magnifica regione del M. Biancu: un fantastico castello di granito che sorge all’inizio Orientale del gruppo, costeggia il curioso monolite Sa Segnora, guada il Rio S. Paulu, e, traverso il M. di Deu, raggiunge la stazione delle Ferrovie Secondarie a Calangianus, a nove chilometri da Tempio: percorso vario ed interessante da consigliarsi per la buona stagione.

La seconda, per selvaggi burroni e per terreno oltre ogni dire aspro e difficile, scende al paese di Berchidda, e, poscia, alla stazione omonima sulla linea Terranova-Cagliari, dalla quale il Limbara assume un aspetto sorprendente: via da consigliarsi soltanto a coloro che non intendano più far ritorno in Gallura, e che procedono per l’interno o per il continente.

Ma poiché il nostro ritorno a Tempio è obbligato, delle due vie scegliamo una terza, e dal colle, dopo un ultimo sguardo su l’infinita serie di valli e di monti, ora illuminati di sbieco da, un pallido sole invernale al tramonto, ci buttiamo giù per la parete NE. del Giogantinu, e con lunghe e rapide scivolate sulla neve gelata, raggiungiamo il piano del ricovero, dove ritroviamo pure l’amico dei mandorli in fiore. Questi, nelle lunghe ore trascorse da solo, su poche rocce asciutte a riparo dal vento, si è ingegnato ad accendere il fuoco ed a mantenerlo vivace. Noi vi aggiungiamo dei residui del tetto sconquassato, ma per quanto preferissi abbreviare la sosta, non posso imporre alla guida la rinuncia ad un pasto che fino ad allora aveva differito. Egli estrae dunque dalle bisacce un pezzo di agnello, portato con previdenza dal basso, in attesa della selvaggina che a quest’ora riposa tranquilla nelle grotte della P. Bandiera, lo infila in una bacchetta, lo espone alla fiamma, ed infine, ben rosolato, lo divide con i commensali, che, avvolti nelle pelli, hanno assistito all’operazione. È una scenetta veramente tipica: anche il cavallino, sbucato chissà donde, si avvicina al desco per avere la sua parte.

Ma sono quasi le 17, ed il sole, dopo aver lottato con le brume salite dal Golfo dell’Asinara, è sparito. Con la sua scomparsa anche il freddo si è fatto più intenso, sicché, consumato l’agnello, il campo è levato in un attimo e la marcia ripresa veloce, giù giù, per ghiaccio, per neve e per roccia, nelle tenebre crescenti dei deserti altipiani, sotto le raffiche del vento il cui rombo si moltiplica nelle caverne e nelle gole. Ma perché il cavallino non potrebbe ora essere messo a contributo dello stanco ed intirizzito viandante? Mi hanno vantato tanto le qualità straordinarie di questa razza di cavalli sardi, dal piede infallibile, che non teme ostacoli di terreno e che si arrampica come capre. Eccomi dunque in sella, ben chiuso nel mantello, le redini libere sul collo della cavalcatura, tra sassi e sterpi, in una equitazione stramba, lasciando fare alla bestia, che, anche nel buio, scorge e trova la via. Fu così, che, a sera inoltrata, il custode della Cantoniera rivide la comitiva, e dovette formulare giudizi assai severi per l’Alpinismo continentale a dorso di cavallo!

APPENDICE DI ALTRE IMMAGINI E INFORMAZIONI PER ESCURSIONI AL LIMBARA

PER ESCURSIONI SUL LIMBARA:

https://www.caisassari.it/escursioni/limbara-curadoreddu-vallicciola-tempio-pausania/

https://portal.sardegnasira.it/punta-sa-berritta

https://gognablog.sherpa-gate.com/arrampicare-a-sud-prima-del-1981/

https://it.wikiloc.com/percorsi-escursionismo/anello-limbara-31823414

https://www.komoot.com/it-it/highlight/493506

https://www.alltrails.com/it-it/sentiero/italy/sardinia/monte-limbara-monte-la-trona

© Tutti i diritti riservati