Titolo originale

LA COSTA SMERALDA ET SES EFFETS EN GALLURA MARITIME

1965

Université de Lyon, Diplôme d’études supérieures de Géographie, 1965

LA COSTA SMERALDA E I SUOI EFFETTI SULLA GALLURA MARITTIMA

Università di Lione – Diploma di studi superiodi di Geografia, 1965

traduzione di Umberto Giordano

(In quegli anni direttore dell’Ente provinciale per il turismo di Sassari)

Per gentile concessione dell’editore Carlo Delfino, riportiamo un ampio estratto del libro, senza note e riferimenti a tavole e foto; per l’interesse dello stesso, se ne raccomanda perciò la consultazione integrale

DICE

Presentazione di Pasquale Ragnedda

Prefazione di Umberto Giordano

I. CARATTERISTICHE E CONDIZIONI DI UN TURISMO FUORI SERIE •

Un’élite alla ricerca di una Tebaide

La terra promessa

Bellezza selvaggia di un litorale deserto

“Degli indigeni poco numerosi e dai costumi arretrati”

La condizione naturale

Un’impresa commerciale seria ed efficiente •

L’Aga Khan

L’organizzazione del Consorzio

Le forme del turismo aristocratico

La vita dei turisti e dei residenti

La clientela

II. PROGETTI E REALIZZAZIONI •

I primi sviluppi della Costa Smeralda

Gli alberghi

Il porto

I complessi residenziali

Lo sviluppo economico e sociale

Critiche e difficoltà

RIFLESSI ECONOMICI E SOCIALI •

Il “boom turistico”

Alle frontiere della Costa Smeralda

Su tutte le coste della Sardegna

[ARZACHENA CAMBIA VOLTO]

“Il denaro fa la guerra”

La scomparsa della disoccupazione

Una nuova mentalità

Primi effetti negativi?

Conclusioni

Prefazione

di Umberto Giordano

Lavoravo all’Ente Provinciale per il Turismo di Sassari quando, un giorno di ottobre del 1964, mi si presentò una studentessa francese, Simone Gerlat che chiedeva assistenza logistica, tecnica, operativa per la stesura della “memoria principale” per il conseguimento del diploma di studi superiori (una specie di esame per l’aggregazione”, come oggi si dice anche da noi) presso l’Istituto di Geografia della Facoltà di lettere e scienze umane dell’Università di Lione; “memoria” che doveva avere per oggetto la Costa Smeralda e il suo impatto sul territorio, sull’economia e sulla popolazione del nord-est della Sardegna.

La studentessa francese esibiva una lettera di presentazione del prof. Maurice Le Lannou, che sarebbe stato poi il relatore principale della “memoria”. Nientepopodimenoché – per dirla con Mario Riva – il prof. Le Lannou, docente dell’Università di Lione, l’autore di Pastori e contadini di Sardegna (Tours, 1941) e di saggi e di articoli successivi, nei quali profondeva conoscenza scientifica soprattutto sotto il profilo della geografia umana e dell’economia e grande amore per l’isola (la sua “seconda patria”): un grande personaggio, certo, e a maggior ragione per chi, come me, tentava di integrare nel proprio lavoro la letteratura più varia sulla Sardegna; per sapere, per capire meglio.

Simone Gerlat ebbe quindi dall’Ente Provinciale per il Turismo di Sassari, allora e in corso d’opera, l’aiuto che chiedeva: indirizzi, segnalazioni, consigli, riferimenti legali e indicazioni su meccanismi normativi e politici, dati statistici e quanto altro fosse utile per il raggiungimento del suo scopo; scopo che seppe perseguire con autonoma intelligenza e tenacia nei lunghi mesi del suo soggiorno nell’isola.

Il risultato di questo suo lavoro (e il caso di ripeterlo: di circa quaranťanni fa), per molti versi lungimirante, per altri ancora attuale, ma comunque sempre sagace e perfettamente aderente a quella realtà in fieri che era – e per molti versi ancora è – il nord-est della Sardegna, potrà essere valutato dal lettore.

Quando Simone Gerlat iniziò a raccogliere il materiale per la sua “memoria”, in quella prima metà degli anni ’60, dal piccolo ma privilegiato osservatorio del mio ufficio anch’io seguivo, per dovere e nella ricerca di un senso che travalicasse il lavoro, le trasformazioni e l’aria di “svolta” connesse all’affermarsi dell’industria delle vacanze nella nostra isola.

In quel periodo, infatti, emergevano i primi, numerosi investimenti immobiliari e turistici connessi allo smobilizzo – precauzionale o traumatico – e alla successiva ri-allocazione di capitali europei (e non solo europei) provenienti dalle colonie tradizionali, che in India come in Africa intorno alla fine degli anni ’40 e negli anni ’50, per un percorso molto travagliato avevano ottenuto l’indipendenza.

La Sardegna, la cui economia si basava allora sull’agricoltura, sulla pastorizia e sul settore estrattivo fu una delle regioni prescelte per tali investimenti: per ubicazione geografica, patrimonio naturale, facilitazioni e sostegno economico pubblico e, ultimo ma non meno rilevante requisito, per la debolezza generalizzata del suo sistema di programmazione del territorio che si esplicitava nella carenza o addirittura inesistenza di strumenti urbanistici efficaci, in norme molto elastiche, in uffici e controlli superficiali.

Erano quelli gli anni di Alghero “porta d’oro del turismo sardo”: qui, già da un decennio, le tradizionali presenze di villeggianti isolani erano integrate dai flussi di middle-class e di voli charter soprattutto dall’estero, qui, grazie alle leggi nazionali e regionali di incentivazione del settore, crescevano gli alberghi, anche questi di piccola-media dimensione perché con qualche eccezione di piccoli-medi imprenditori locali, e ristorantini, e negozi di souvenirs e qualche locale di svago che immediatamente assurgeva – grazie al quasi deserto circostante – a notorietà regionale.

Esistevano, certo, nella nostra isola altre realtà turistiche in crescita, quasi esclusivamente costiere, tanto a nord (come La Maddalena, Santa Teresa, Stintino, Castelsardo, Porto Torres fino all’avvento del petrolchimico marginalmente Olbia, Palau), quanto al centro (Bosa, Cala Gonone, Orosei, Oristano) e al sud (la stessa Cagliari, Carloforte, Villasimius); allora non strutturate turisticamente come Alghero; località che insieme alla miriade di spiagge disseminate sui fatidici oltre 1800 km di costa erano utilizzate prevalentemente da quei non molti sardi che avevano saputo superare l’atavica diffidenza verso il mare: un turismo alla buona, che si accontentava di poco, e che soprattutto nei litorali vicini ai campi tendeva a trasferire nella vacanza o anche nella villeggiatura (spesso sotto attendamenti molto approssimativi) le abitudini, le usanze e le fragranze del paese.

In quegli anni (con la Legge n. 588 dell’11 giugno 1962) la Regione si era dotata di un suo Piano di Rinascita (nella cui prima stesura, peraltro, non era considerata area di sviluppo turistico quella che sarebbe poi divenuta la mitica Costa Smeralda); Piano che, oltre ad adempiere ad un dettato costituzionale, esplicitava comunque l’attenzione del Governo centrale nei confronti della Sardegna e grazie al quale negli anni successivi vennero fatti notevoli passi avanti, in tutti i settori dell’economia, anche con l’insediamento di rilevanti complessi industriali di base (petrolchimici) tanto a nord quanto al sud e, in seguito, nella regione centrale dell’isola, e con un consistente sostegno finanziario per lo sviluppo del turismo. Proprio in quegli anni, per dirla con due esempi, si passò dal telefono a centralino alla teleselezione (e l’area della Costa Smeralda fu una fra le prime in Italia ad esserne dotata), automazione che venne completata su tutto il territorio nazionale nel 1970 mentre le utenze telefoniche si moltiplicavano velocissimamente; la presenza di grandi barche da diporto, prima eccezionale e sporadica, divenne nei porti della Sardegna primo fra questi Porto Cervo sempre più frequente e in crescita costante per quantità e dimensioni dei natanti. In questo quadro in rapido movimento Simone Gerlat redigeva la sua “memoria”, riuscendo a cogliere quanto sopravviveva, nell’area della Costa Smeralda, del passato agro-pastorale fatto di semplicità, di povertà di servizi, di sacrifici, di piccoli risparmi, di abitudini e di credenze del passato e quanto, invece, veniva innestato su questo ceppo grazie al lavoro di équipes raffinate di programmatori di ogni settore con le moine della civiltà dei consumi o con la forza del denaro, spingendo comunque al margine la microcultura locale e diffondendo una fattispecie di globalizzazione autoreferente, nella formula denaro-investimento-risultato-utile, prescindendo dalle conseguenze sui globalizzati.

Quanto (tutto, secondo la leggenda) abbiano realizzato i demiurghi della Costa Smeralda, e quanto (certamente non poco) l’Ente pubblico Stato, Regione, Provincia, Comune etc. abbia realizzato per la Costa Smeralda è un conto non agevole, che non è il caso di intraprendere in questa sede ma che certo demolirebbe qualche mito.

Vanno però comunque ascritte a merito del Consorzio la promozione su scala mondiale di un’area prima deserta e l’organicità della programmazione degli interventi, tanto nell’edilizia quanto nei settori direttamente collegati a questa e alla ricettività. Vale la pena di citare, per tutti, l’istituzione dell’Alisarda (ora Meridiana), della Cerasarda (ceramiche per l’edilizia e l’arredo) della Biancasarda (lavanderia e leasing di tovagliati etc.), di una società per la creazione e la cura del verde e dei giardini, di una per l’approvvigionamento di derrate alimentari, etc.

Quanto, per altro verso, fossero fondate le previsioni di Simone Gerlat è facilmente riscontrabile: con l’esaurimento, oggi, delle volumetrie edilizie del Comune di Arzachena e di quelle di Olbia che rientrano nella “competenza” del Consorzio; con la constatazione oggettiva, sul campo, di quanto (tanto; abbastanza?) e come vi si sia costruito (per aree progressivamente sempre più lontane dal mare), al di là degli esempi “di rappresentanza”, e sulla diffusione di un indiscutibile livello di benessere economico registrato non soltanto nell’area della “Costa” ma anche in quelle limitrofe e nelle altre, pur lontane, che in Sardegna abbiano saputo inserirsi nella scia del Consorzio, correttamente o con goffe scimmiottature, sfruttando con poco sforzo le conseguenze di quello che per la Sardegna è stato certo uno fra i più importanti eventi economico-mediatici.

Per raccontare come gli operatori pubblici e privati del settore turistico, che pure preesistevano al Consorzio, vivessero gli albori di questo grande cambiamento, occorrerebbero libri, non pagine.

L’impressione più diffusa e fondata era che qualcosa di grande e in parte di estraneo – al di là delle enfasi promozionali – stava avvenendo in Sardegna, progettato e deciso fuori dall’isola, o, nell’isola, in ambienti molto esclusivi. Si aveva l’impressione, talvolta, che i pubblici poteri fossero stati delegati a specifici organi del Consorzio della Costa Smeralda, che agivano, in un primo tempo, in splendido isolamento e probabilmente nell’ignoranza della legge italiana. Sembrava che un assenso del Comitato d’Architettura del Consorzio, ad esempio, potesse sostituire la licenza edilizia; comunque, in ogni caso la precedeva. Sembrava che normali riscontri di legge sulle strutture ricettive costituissero una fastidiosa provocazione, e così via. Si aveva l’impressione, in una parola, di essere colonizzati.

Oggi, certo, è diverso; ma sono passati quarant’anni, nel bene e nel male. E penso che, nell’interesse della Sardegna, ci vorrebbe un’altra Simone Gerlat si fa per dire che analizzi, in tutte le sue sfaccettature, il gene della società gallurese e isolana cresciuta e consolidata nel mito del turismo.

Premessa

Dopo la fine dell’ultima guerra mondiale le isole del Mediterraneo vedono riversarsi nel loro ambito un flusso turistico continuo e crescente, proveniente dalle regioni urbane e industriali del nord Europa.

Una sola oppone una barriera ermetica: antica quanto il mondo, resta il sacrario di tutti gli arcaismi, di tutte le solitudini:

Chi conosce almeno il suo nome?

Solo l’eco degli omicidi e delle rapine oltrepassa il mare; quale turista oserebbe affrontare i suoi banditi? Solo pochi tedeschi e inglesi un po’ matti, da una diecina d’anni.

Ebbene, da non più di quattro anni la Sardegna, di colpo, è alla ribalta del turismo internazionale.

Come ha potuto, l’isola, superare il pesante handicap del suo secolare isolamento? Karim Aga Khan, con la creazione di una riserva per miliardari, ha fatto il miracolo. Questa presenza illustre ha immediatamente messo in primo piano la Costa Smeralda e la Sardegna. Grazie a lui questa nuova zona può divenire una delle regioni del mondo più frequentate dove tutti i “grandi” vorranno essere visti.

Capriccio di un principe ricchissimo alla ricerca di un regno temporale, impresa finanziaria? È interessante definire le motivazioni di un turismo tanto originale, studiarne i progetti e le prime realizzazioni; valutarne, infine, le ricadute sull’economia e sulla popolazione autoctona. Alla “Borsa dell’attualità” la Fortuna cambia in modo inopinato. Questo nuovo valore sarà all’altezza della sua pubblicità, sarà durevole?

Nel corso del mio soggiorno in Gallura ho dovuto risolvere diversi problemi. Sbarcata senza alcuna nozione di ciò che poteva accadermi, con lo svantaggio dell’essere donna e l’ostacolo di una lingua straniera non praticata correntemente, andavo evidentemente incontro a numerose difficoltà. Ma ad Arzachena e ad Olbia dovevo constatare che la fama di ospitalità e di cortesia dei Galluresi non è affatto usurpata: fatti, da parte mia, i primi sforzi per integrarmi nella loro vita, per capirli, ho ricevuto la simpatia e la fiducia di questa brava gente. Essi mi hanno sostenuto nella mia ricerca, mi hanno aiutato a correggere le imperfezioni della mia nuova lingua, mi hanno fatto assaporare con molta naturalezza le quotidianità della loro terra; e ognuno, secondo le proprie competenze, l’ha fatto con un sorriso.

I.

CARATTERISTICHE E CONDIZIONI DI UN TURISMO FUORI SERIE

UN’ELITE ALLA RICERCA DI UNA TEBAIDE

Soddisfare i desideri di esseri privilegiati dalla fortuna, annoiati da tutto per natura, e tuttavia sempre alla ricerca dei nuovi piaceri di un paradiso terrestre (per costosi che possano essere) non è impresa facile.

Quali requisiti poteva annoverare, su un angolo di terra sarda, questa iniziativa tanto nuova quanto eccezionale?

Tutte le regioni frequentate un tempo solo dal turismo di alta classe sono oggi investite dalla massa dei proletari e dei piccoli burocrati che hanno acquisito, a loro volta, il diritto al tempo libero e ai benefici del sole e dei bagni di mare.

I signori, che disdegnano questa promiscuità fastidiosa, si son visti respinti in mare. Là, molto al di sopra di questo povero piccolo mondo, ridotto a sgomitare su strada con sette, quindici o trentacinque cavalli, costoro regnano ancora, tranquilli, al largo, a bordo del loro yacht, misurandosi con i loro simili “dal fiocco alla mezzana”, a colpi di tonnellate, nel corso delle loro interminabili crociere.

Ha così visto la luce un nuovo Gotha del turismo, che annovera i Niarchos, gli Onassis, i Beaverbrook, i Guinness, i Von Thyssen, i Rotschild, i Rockefeller e altri ancora non meno importanti.

Sui loro nuovi palazzi galleggianti essi accolgono, da mecenati sapienti, tutto ciò che conta nel mondo quanto a celebrità, tutta un’élite che si fa adulare senza aprire la borsa, per tutta una stagione, al limite del parassitismo.

“Ma tanto va l’ozioso all’acqua che alla fine si stanca!”. Essi sognano allora di rilassarsi in un porto dove non approdino che i loro consimili, di abitare in una terra popolata a loro gusto, da gente della loro casta. Sognano fino all’ossessione di fuggire il consueto, il razionale, per offrirsi lo smarrimento, il meraviglioso, il silenzio, nella più assoluta sicurezza. Ritornare alla natura, nella sua armonia, per dimenticare la vita trepidante e artificiale che fa di loro dei burattini per tutto il resto dell’anno. Entrare nel paese dove niente può urtare il buon gusto, dove tutto si fonde nella natura, nella serenità, e dove la semplicità, il rustico, sfumano nella raffinatezza più squisita e meno appariscente!

Insomma, un angolo unico al mondo, paradisiaco, agli antipodi delle terre dove trionfano i grattacieli, i muri rettilinei tracciati con il filo a piombo, l’angolo retto, le armature metalliche, le officine, il grigiore e ogni conformismo.

Desideri inconsci, certamente; sanno davvero ciò di cui hanno bisogno?

Uno di loro, capo di una religione comune a ventidue milioni di fedeli, erra come i suoi avi da secoli senza mai trovare una patria. Consacrato a una religione senza dubbi, studi ad Harvard, giovane, sportivo, amante dei piaceri materiali, vorrebbe forse spendere la sua freschissima energia, la sua scienza, nella creazione di un super-regno temporale, originale, una sorta di Società delle Nazioni i cui membri rappresentino tutta l’aristocrazia della bellezza, dell’eleganza, dell’intelligenza e soprattutto della ricchezza. Egli potrebbe infine stabilirsi, regnare su una reminiscenza del “paese delle mille e una notte” e affermarsi agli occhi degli Ismailiti che lo venerano come un semidio.

Questa speranza non sembra affatto irrealizzabile, soprattutto se i miliardi sono là, pronti ad essere investiti per il paradiso effimero delle vacanze!

LA TERRA PROMESSA

Un uomo d’affari americano, serissimo, fu conquistato da questa idea.

Come vice-presidente della Banca Mondiale degli Investimenti era venuto a controllare l’utilizzazione dei fondi prestati dal suo Ente al Governo sardo. Fu incantato dai paesaggi della Gallura marittima che gli ricordavano forse il suo paese all’epoca dei pionieri.

Bellezza selvaggia di un litorale deserto

In prossimità del mare, le larghe montuosità primarie della Gallura interna perdono a poco a poco la quercia a favore della macchia; la roccia interrompe qua e là la sua copertura vegetale e il rilievo sale bruscamente fino a formare delle vere montagne (Tavola 1).

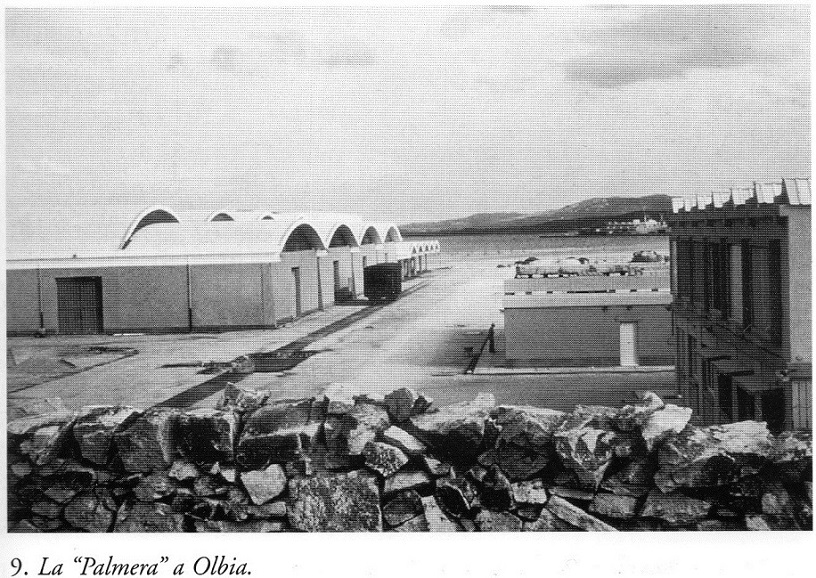

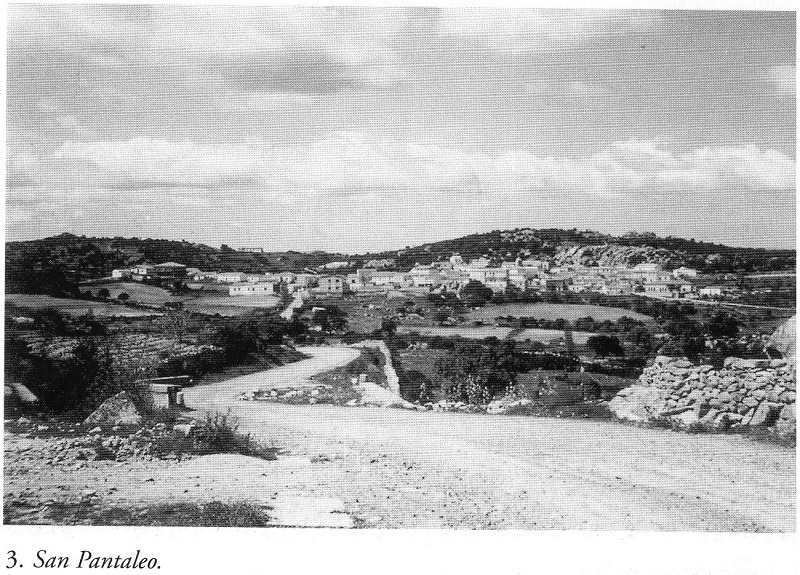

Nei declivi più ripidi il suolo è completamente dilavato, e l’erosione dà libero corso alla sua fantasia (Fotografia 1); l’attraversamento della gola di San Pantaleo non è la meno pittoresca: un museo d’arte moderna, un racconto di fate o un paesaggio western?

Non occorre sforzare troppo l’immaginazione: alcuni animali sembrano pietrificati là per l’eternità, guardiani attenti di un villaggio ridente (Fotografia 3).

A 166 metri, ha l’aspetto di una stazione d’alta montagna, gelosamente abbracciata da alcune catene e da picchi rocciosi; il Monte Cugnana vi eleva orgogliosamente la sua parete dalle creste acuminate, a 650 metri, a soli due chilometri dal mare.

La macchia, povera erede delle foreste di pini e di querce, si rigenera nella stagione delle piogge; si può ammirare, allora, su immense distese, il tappeto scuro e profumato dei cisti, dei lentischi, dei mirti dai frutti aspri, delle eriche giganti, dove solo le grandi bacche rosse del corbezzolo aggiungono una nota vivace. Al di là degli ardori estivi, aprile è un incanto, con la gradazione di colori e di profumi della flora mediterranea.

Più ad est, dalla torre d’osservazione appollaiata sull’altura rocciosa del Monte Moro, sotto il blu intenso degli orizzonti, si misura tutta la distesa della penisola montuosa e selvaggia del Monte di Mola. Un panorama, in verità, sorprendente: un misto di asprezza e di grandiosità in un paesaggio ancora vergine, dove si assapora completamente il silenzio delle altezze, dove l’aria marina che vi sferza e vi ringagliardisce si mescola all’aroma discreto dei cisti e dei lentischi: è una confusione di cespugli all’assalto dei promontori che affondano in mare. La costa è molto sinuosa, ornata da rosari di scogli e di isolotti che si perdono in un mare di sfumature: dal blu indaco incupito qua e là sui fondali di alghe, al più trasparente verde smeraldo, fino allo specchio abbagliante sotto il sole mattutino (Tavola 2).

L’occhio si sofferma poco a poco sui dettagli, sulla miriade di insenature che il Tirreno ha orlato con una delicata incollatura di sabbia bianca (Fotografie 4 e 5).

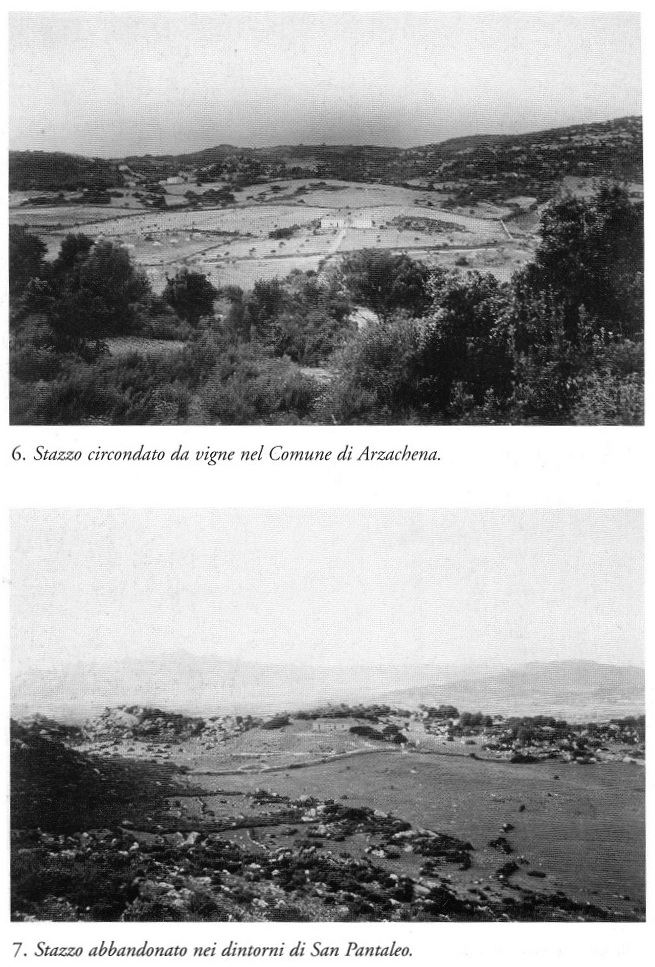

Nonostante siano così articolate, queste coste sono quasi ovunque deserte: neanche la benché minima marineria; e hanno avuto il privilegio di essere costantemente sottovalutate dai viaggiatori. La penisola, isolata dal resto dell’isola e da qualsiasi altro paese per l’assenza di mezzi di comunicazione e per la discontinuità delle superfici, si concentra su se stessa e si abbandona alla sua specifica esistenza. Il regno della solitudine si interrompe di tanto in tanto: un’oasi, qualche campo coltivato, delle case, degli uomini. Ma questi siti antropizzati sono assediati da ogni parte dalla macchia: i dissodamenti operati non rappresentano che minime superfici, la cui dimensione si restringe di giorno in giorno.

Lasciando il Monte di Mola il panorama si allarga, il paesaggio appare meno grandioso; la macchia e i rocciai non sono affatto assenti, ma sfumano qua e là per far posto, più spesso, a una fattoria, a qualche campo coltivato. Ecco una pianura il cui orizzonte è limitato dalla “Sierra” di Cugnana. A una curva della strada, in posizione dominante sul declivio di una collina si profila un bel villaggio: un agglomerato diseguale, dove occorre continuamente arrampicarsi, o scendere, per strade strette dal tracciato spesso rettilineo. Le numerose casette ocra o grigie costeggiano la discesa e il visitatore curioso, approfittando di una porta aperta, può darvi un colpo d’occhio. È un interno molto semplice ma ordinato, un banco di verduraio dove spiccano un mazzo di finocchi o di ravanelli.

Tutte le stradine fanno capo al punto centrale del paese: la piazza, che accoglie la chiesa, il Municipio, la scuola e due bar. Là, tutto intorno, piccoli gruppi di vecchi discutono di politica. I 4000 metri quadri si riempiono solo di sera, quando tutta l’Arzachena maschile sfila per due ore. Istinto gregario tutto mediterraneo, forse, questo bisogno di chiacchierare, di mostrarsi, di far risuonare insieme i passi sul grigio basolato di pietra del paese, per sfuggire alla solitudine che tanto spaventa.

Arzachena ha un solo albergo, non certo come quelli che ci si prodiga al giorno d’oggi, ma dove si assapora, comodamente, l’atmosfera quotidiana del paese: un villaggio simpatico, di una simpatia popolare, dove tutti, con patriottismo di territorio, sono compenetrati del valore della loro Gallura, del loro villaggio: Arzachena è Arzachena, e il resto non ha nessuna importanza!

A una ventina di chilometri a sud, al fondo di una baia quasi chiusa che somiglia a un lago, Olbia è, insieme, la porta della Sardegna (una linea quotidiana la collega a Civitavecchia sul continente) e della Gallura.

Il mare vi è segnato dai paletti incrociati dei vivai dei mitili, che sono una delle principali risorse dei piccoli pescatori del porto. I pesanti grappoli di mitili sono sui banchi di tutti i negozietti lungo le viuzze delimitate dalle piccole case sarde a un piano, dai colori delicati: blu pallido, viola chiaro, giallo paglia o rosa. Alcuni edifici moderni senza stile non sono riusciti a togliere alla città l’aspetto desueto di paesone, agglomerato attorno alla bella chiesa di San Simplicio, dell’XI e XII secolo, rannicchiato tutto nella parte più interna del golfo, come ostile al contatto del mare. Questo, almeno, era il paese alcuni anni fa; così l’ha visto mister Miller. Dopo, l’urbanizzazione, il denaro, lo straniero sono apparsi e il pittoresco è sfumato.

“Degli indigeni poco numerosi e dai costumi arretrati”

Questa terra offriva, oltre alla garanzia della bellezza, quella di una popolazione anormalmente poco numerosa (una densità di 38,4 abitanti per kmq a fronte di una media della Sardegna, nel 1961, del 58,9) e ignorante degli affari. Per entrare in contatto con questa popolazione, per ritrarne il miglior partito possibile, il nostro businessman doveva rendersi conto dei precedenti, delle condizioni di vita che avevano giocato un ruolo determinante su tutta l’economia della Sardegna.

La condizione naturale

Se questa terra gode di attrattive potenti, ciò può attribuirsi alla sua impermeabilità alla vita moderna. È un bagno di silenzio e di solitudine, di luce e di colori, un universo ancora vergine e staccato dai vizi della civiltà dei giorni nostri, contiguo alla natura e ai suoi slanci pieni di sincerità.

I realisti imputano il ritardo economico e intellettuale alla grande distanza dal continente (Olbia-Civitavecchia: 230 km) che i collegamenti aerei e marittimi ancora troppo poco sviluppati non hanno ridotto in misura apprezzabile, e all’orografia dell’isola che rende le comunicazioni interne difficili in un paese dove la popolazione è dispersa.

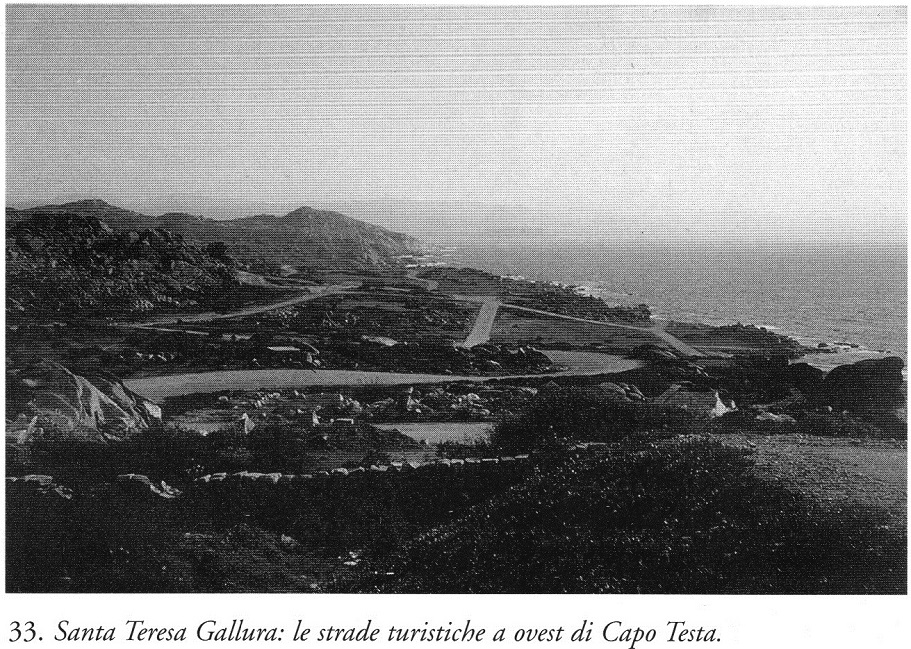

Nella Gallura sedentaria e pacifica le chiusure e i contrasti sono abbastanza stupefacenti. Sono rare le persone che conoscono tutta l’isola; le strade comunali sono poco numerose; la strada da Santa Teresa a Olbia non è ancora asfaltata; il pastore di Monte di Mela completamente isolato dal suo villaggio dove non viene che rarissimamente dopo aver percorso chilometri, a piedi, per sentieri attraverso la macchia.

Questo isolamento che marca le relazioni interne così come quelle verso l’esterno si spiega ancora con l’aspetto inospitale della costa orientale e con il suo retroterra dai rilievi selvaggi. Qui dominano i grandi agglomerati di granito a grana grossa molto sensibili all’idrolisi anche se l’acqua non ristagna a lungo in superficie; le masse grigie o giallastre si incavano in tafoni o a nidi d’ape mentre i versanti franati dai monti evolvono, senza smussarsi, come dei calcari scavati dall’acqua.

Questa terra è avara e dura: i suoli, trasformati in rena dalla dissoluzione e dall’idrolisi sono poverissimi di calcio, azoto e acido fosforico. La loro acidità favorisce la diffusione delle piante infestanti, come il cardo, o del manto pressoché impenetrabile della macchia. […]

Per capire meglio la mentalità degli “indigeni” sarebbe utile conoscere non solo le condizioni naturali della regione, ma anche quelle storiche e il nostro businessman se ne è fatto raccontare, forse, alcuni passaggi. […]

UN’IMPRESA COMMERCIALE SERIA E EFFICIENTE

Mister Miller non pensava certo a un’opera di beneficienza. Il problema del sottosviluppo non l’interessava che nella misura in cui servisse ai propri interessi.

Egli aveva trovato il suo Nuovo Mondo. L’isolamento, i pochi pastori, non potevano essere che convenienti: l’acquisto dei terreni sarebbe stato più facile. Egli accetto quindi quelli che gli si proponevano a prezzi irrisori a Capriccioli. Poiché non era un fautore della solitudine, egli avverti subito pochi amici della sua scoperta. Secondo il Sindaco di Arzachena, i primi ad essere informati furono il Greyson, un magnate dell’editoria inglese, mister Thompson, il fratello dell’Aga Khan, mister Guinness. Quali uomini d’affari “navigati”, essi si associarono per sfruttare le risorse della loro conquistati benché l’avventura dovesse restare segreta per prevenire le inevitabili speculazioni, la notorietà dell’Aga Khan non poteva non attirare l’attenzione. E gli acquirenti affluirono da ogni parte. L’impresa rischiava di conoscere tutti gli errori di una costruzione disordinata. La società fu sciolta, e l’Aga Khan si mise alla testa di un nuovo consorzio.

Con la Costa Smeralda si trattava di creare, ad ogni costo, un affare commerciale (fra il sogno e la realtà vi è sempre un universo) che ispirasse fiducia per scelta di amministratori, di promotori di rinomanza mondiale, di strutturazione originale, quando non eccezionale. Esso avrebbe potuto, forse, godere anche dei finanziamenti concessi a questo genere di imprese dalla Regione, nel quadro del Piano di Rinascita.

L’Aga Khan

Il Presidente del Consorzio è la carta principale. Nessuno lo mette in dubbio, neanche l’uomo della strada sardo, che ne ha già fatto il suo dio. Tutti sono persuasi che la vita e la salute del Consorzio vanno di pari passo con quella di Karim. Ormai tutto gravita attorno a lui.

Sembra che le speranze siano fondate. In effetti, la sua ricchezza colossale garantisce da sola tutti i capitali investiti e, d’altra parte, il capo di una setta religiosa non può fare un passo falso. Ai nostri tempi l’ozio, l’incompetenza, non sono più di casa: le barriere fra gli uomini si abbassano con l’istruzione e l’emancipazione; il valore individuale rimpiazza la tradizione clientelare e parassitaria. Karim deve affermarsi agli occhi dei suoi fedeli come un uomo attivo, capace, degno di fiducia. Deve meritare la sua Fortuna.

Ha dalla sua parte l’inestinguibile capitale di energie accumulato dai suoi antenati attraverso secoli di contemplazione. Inoltre, sembra possedere incontestabili qualità d’intelligenza e di serietà: tutte le testimonianze concordano a questo proposito.

La scelta è ancor più giudiziosa in quanto egli è in se un’eccellente pubblicità per un’impresa turistica. È un richiamo allo snobismo. La selvaggina di alta quota, difficile da colpire, non si mescola facilmente alla minutaglia, ma può cedere facilmente al desiderio di mettersi in mostra. Vuole essere nell’impresa per il piacere, o perché quelli, fra i suoi conoscenti, che non vi possono partecipare, sappiano che c’era.

L’organizzazione del Consorzio

[…] Si trattava di creare tutte le infrastrutture necessarie per lo sviluppo di un complesso turistico e quindi di vendere lotti attrezzati a un prezzo remunerativo, mantenendo la proprietà delle parti comuni. Il Consorzio disponeva, inoltre, di mezzi di azione indiretta ma molto efficace dal momento che interveniva nel controllo delle principali fonti di finanziamento.

All’inizio la sua potenza era necessaria per venire a capo delle esigenze degli speculatori, tanto autoctoni che esterni, che avevano preso delle opzioni sui terreni. Fu necessario alla fine pagare uno scotto per sbarazzarsi da costoro.

Poiché gli affari sono stati tenuti segretissimi, è difficile conoscere esattamente l’ammontare del capitale investito, il numero e le quote dei proprietari-azionisti. Indiscrezioni, tuttavia, consentono di ipotizzare che il nocciolo più attivo, quello che pesa nelle decisioni del Consiglio, sia formato dall’Aga Khan, ovviamente, dal suo zio Sadruddin, dalla famiglia Guinness, da due italiani, da un francese – maître Hardouin – e dal famoso Miller. Solo loro sembrano avere le spalle tanto solide da sostenere la fiducia in relazione ad un finanziamento di 150 miliardi di lire previsto per la realizzazione del loro progetto (per ciò che concerne i terreni e gli altri beni immobili).

Va da se che l’Aga Khan si sia circondato di un personale di rinomanza mondiale. Tuttavia, se i suoi primi collaboratori sono rimarchevoli per la loro onestà e il loro talento di amministratori, corre voce che il giovane presidente si sia lasciato poi trasportare da una cricca di parassiti, di informatori sospetti, attirati dalla speranza di un facile guadagno. È anche vero che se il motore ha dei colpi a vuoto alla partenza, le impurità saranno eliminate una volta raggiunto il suo ritmo normale.

L’anno 1964 è il primo dei dieci anni programmati. Tutto è nel futuro. Di fatto, alla primavera del 1965 i progressi sono manifesti: le opere non hanno sofferto di alcun ritardo, e i cantieri pulsano di attività.

La prima fase di impianto è stata marcata dall’acquisto dei terreni. Le trattative sono state lente: i proprietari erano incerti dei loro titoli e attaccatissimi ai loro diritti. Tuttavia, essi sono stati a poco a poco colti dalla follia della speculazione senza che possedessero il senso dei valori. Persone che spesso non avevano mai le mille lire in tasca erano prese all’improvviso dalla sete di milioni, e si rendevano disponibili a chi ne offrisse di più. Così due fratelli avevano due identiche porzioni di un terreno; uno aveva già ceduto la propria per 50 milioni, ma l’altro non ne voleva meno di 150, perché se suo fratello non aveva che due figli, lui ne aveva sei; ed era giusto che ognuno dei cugini ereditasse lo stesso patrimonio!

Il senso degli affari si sviluppava nel frattempo, e certuni, più astuti degli altri, intravedevano dei profitti ben più elevati facendo gli intermediari; due fra questi hanno raggiunta la celebrità e si sono creati fortune considerevoli. L’antico pastore Nicola Azara avrebbe realizzato in questo modo 800 milioni. Forte della sua nuova ricchezza e della sua reputazione, è rimasto sul posto ad Abbiadori, presso il Monte di Mola, il suo feudo, dove ha appena installato una banca!

Ma non tutti hanno saputo tempestivamente trarre profitto dal gioco: un vecchio non è riuscito, e resta povero diavolo come prima; ha ancora i suoi terreni (peraltro fra i meglio esposti) e la sua miseria; il Consorzio, da parte sua, ha tenuto i due miliardi che gli offriva: nella sua ingenuità il brav’uomo credeva di essere derubato se avesse accettato solo due miliardi, lui, che fino a quel momento non aveva sentito parlare che di milioni!

I prezzi dei terreni erano saliti in maniera straordinaria: il metro-quadro era passato dalle 40 lire dell’inizio alle 5000 lire. Ma oggi il tempo delle follie è finito: non ci sono più che pochissimi compratori.

La seconda fase è stata quella dello studio della topografia e della natura del terreno e la terza quella della stesura di un piano generale di sviluppo destinato a coordinare tutte le iniziative.

I promotori sono cinque valentissimi architetti: due italiani, il milanese Luigi Vietti e il romano Michele Busiri Vici, e tre francesi: Jacques Couelle, autore del villaggio di Castellaras in Francia, suo figlio Savin e Martin de Saint-Etienne.

La filosofia del piano risiede nel confronto fra i progetti preparati dal Comitato di Architettura in modo da avere la certezza che questi siano compatibili fra loro e con i dati generali di situazione, e che essi facilitino la redditività degli investimenti. In rapporto alla vastità e all’interesse del piano, questi lavori, che permettono di decidere con maggiore sicurezza i programmi e la maggior parte degli assestamenti necessari, sono stati preparati con l’aiuto dello

Stato e del Governo regionale. “Questo piano indica i limiti precisi delle zone di sviluppo urbano così come le altre diverse zone di sviluppo residenziale o alberghiero, precisando nel contempo la categoria degli hotels e dei clubs, le tipologie degli agglomerati, delle stazioni balneari, dei porti, la densità e la tipologia delle ville etc. che devono essere costruiti. “Così, secondo la natura e la topografia, sono state delimitate quattro zone principali:

1) una zona di proprietà vaste almeno 1 ettaro, dove l’edificazione non deve superare 0,10 mc/mq con un massimo di 3000 mc; 2) una zona estensiva o di medie proprietà, ciascuna di un minimo di 4.000 mq in cui le costruzioni non potranno superare i 0,20 mc/mq;

3) una zona di sviluppo semi-intensivo in cui il minimo lotto sarà di 1.500 mq e dove le costruzioni non potranno superare i 0,40 mc/mq;

4) infine, una zona di edificazione intensiva comprendente lotti di minimi 800 mq con una limitazione di 0,80 mc/mq.

“Oltre a quattro villaggi e a tre porti, sono previste una zona turistica ricreativa, una alberghiera, e una rurale, dove i terreni sono particolarmente adattati e destinati all’agricoltura, con settori agricoli veri e propri o settori a frutteto, a orto, a vivaio etc… Su questi terreni è prevista la costruzione dei manufatti necessari allo sviluppo dell’impresa agricola, così come di tutte quelle residenze che abbiano una destinazione agricola nel senso largo del termine.”

Il numero totale di costruzioni previsto nel Piano Generale di Sviluppo è di circa 9.000, compresi gli uffici. In 10 anni i 55 km di costa e le loro 80 spiagge, i loro porti naturali (il più grande fra questi è Porto Cervo) saranno totalmente infrastrutturati.

Il grande vantaggio di questo sistema è nel fatto che “ogni compratore può scegliere il sito conformemente ai propri desideri dall’esame del Piano Generale: può conoscere preventivamente quale sarà la natura e la densità di sviluppo della zona che lo interessa, e può essere sicuro che, in futuro, niente potrà disturbare la realizzazione dei suoi progetti.”

I promotori sono quindi passati ai piani di dettaglio; hanno scelto quattro zone prioritarie partendo dalle quali sarà facile irraggiarsi. Queste sono: Porto Cervo, Cala Volpe, La Pitrizza-Liscia di Vacca, Romazzino.

Le forme del turismo aristocratico

Per completare lo studio preparatorio, essi hanno stabilito un regolamento di urbanistica che comporta ben 55 articoli, ripartiti in quattro capitoli.

È “l’ordine e la regola di tutte le cose”, dall’autorizzazione a costruire alle disposizioni relative all’esecuzione dei lavori, a quelle igieniche, edificatorie e d’interesse generale, passando per la disciplina urbanistica e edilizia, l’estetica generale, la tutela dell’ambiente, del paesaggio e dei monumenti. In breve, esso determina, una volta per tutte, i principi essenziali, le norme.

Questo Comitato d’Architettura è, per certi aspetti, una reminiscenza delle Accademie francesi del XVII secolo, che fissarono alcune leggi alle quali gli artisti erano tenuti a sottomettersi. Non esiste, in effetti, che un solo mezzo per realizzare lo “stile Costa Smeralda”: imporre l’ordine e la centralizzazione mediante la definizione di una dottrina e la strettissima sorveglianza sulla sua applicazione.

L’intenzione è lodevolissima: molte coste del Mediterraneo sono sfigurate da insiemi architettonici la cui modernità e la cui grandezza aggrediscono il paesaggio. Questa scuola sarda utilizza l’innamoramento del ricco per il rustico, per il ritorno alla natura; essa prende molto dagli stili di tutta la Sardegna per farne una sintesi con i diversi stili mediterranei. Queste combinazioni originali utilizzano sistematicamente gli elementi di decorazione che fornisce la natura: tronchi d’alberi appena squadrati, rocce, piante della macchia, evitando così forme troppo rigide, troppo moderne, colori che offendano il buon gusto con la loro vivacità eccessiva.

Questa semplicità è solo apparente: il comfort moderno è cosi ben mascherato che non disturba affatto. Lo “stile Costa Smeralda è un insieme unico che deve sparire nella natura senza alcuna monotonia, prendendo a prestito forme diversissime e curiose: case mediterranee, troglodite, nuragiche, su palafitte.

Per conservare una caratterizzazione al paesaggio dell’interno, alcuni pastori che avevano venduto le loro proprietà sono stati pregati di restare sul posto: alcuni hanno tinteggiato le proprie mura con colori stridenti, imitando qualche straniero dei primi tempi. Ma questi errori saranno riparati, più tardi, dalla vegetazione e dai giardini.

Se il regolamento determina una volta per tutte i principi essenziali, tuttavia non è sottoposto a regole strette, inamovibili. In rapporto al carattere di espansione delle infrastrutture, prevede certe modificazioni, tenendo conto dell’esperienza dei primi anni.

L’affare comincia ad essere redditizio con la vendita dei lotti. “Questa vendita non è competenza del Consorzio, ma individualmente di ciascun proprietario”.

Secondo le diverse zone, le case vengono vendute già costruite, o i lotti di terreno sono venduti liberi per la costruzione. Ugualmente. a seconda dei casi, il terreno è trasferito direttamente al nome dell’acquirente, o al rappresentante legale di società (una società cinematografica inglese ha acquistato un lotto di 50 ettari, a Romazzino, per costruirvi un albergo).

I prezzi dei terreni si situano fra 7 e 50 milioni di lire per ettaro, a seconda della loro esposizione. Occorre anche considerare che i pastori hanno spesso venduto parcelle di terreno su cento metri di costa per sei km di profondità. Se il terreno è stato acquistato allora a 1.000 lire il mq, ne varrà 10.000 alla vendita; ma occorre sottrarre al guadagno apparente dal 25% al 30% di perdita per le infrastrutture (strade, giardini, terreni invendibili). Nel novembre 1964. il prezzo del metro quadrato andava da 5.000 a 8.000 lire, ma con la garanzia dell’installazione dell’acqua, dell’elettricità, del telefono e della strada d’accesso. Questi prezzi, evidentemente, aumentano in continuazione.

D’altro canto, dato l’isolamento, il Consorzio ha messo a disposizione degli acquirenti un certo numero di costruttori. Ma il futuro residente è libero di impiegare quello di propria scelta, a condizione che rispetti tutti i regolamenti in vigore nella zona.

L’arredamento, le attrezzature domestiche e i materiali di decorazione, i mobili sardi, il vasellame, le ceramiche… sono disponibili sul posto.

La vita dei turisti e dei residenti

Vivere da uno a otto mesi all’anno in uno dei 35 hotels e clubs distribuiti fra le diverse zone e provvisti di tutte le comodità del comfort moderno, o in una delle numerose ville la cui sorveglianza e manutenzione sono assicurati da personale assunto sul posto; vedere tutti i propri desideri soddisfatti immediatamente da negozi specializzati che consegnano a domicilio; essere acconciati e vestiti grazie alle cure attente dei rappresentanti della moda e dell’alta acconciatura parigine, è un sogno che il comune mortale si compiace soltanto di immaginare.

Ma questi soli piaceri dati dalla natura e dalla quiete non possono soddisfare, da soli, le motivazioni così complesse di una clientela tanto raffinata!

Così, la nuova cittadina “smeraldina” che tema le onde o l’acqua salata potrà ugualmente fare le sue evoluzioni in piscine a ridosso della spiaggia. I cinquantenni sedentari potranno confrontare le loro tecniche nel golf, su due terreni a 18 buche. I più giovani impareranno a cavalcare nelle scuole d’equitazione o si alleneranno sul terreno da polo. Gli amanti della caccia non saranno certo trascurati: la macchia circostante abbonda di selvaggina. Infine, tutte le attività sportive, praticate sapientemente, in terra, sul mare o in profondità non impediranno loro di assistere alle rappresentazioni e ai concerti dati nei teatri all’aperto, alle proiezioni dei più recenti films internazionali, o di danzare a tutti i ritmi nei night-clubs.

La clientela

L’importanza e la qualità dei mezzi a disposizione non sono assolutamente in dubbio. Tutto è stato pensato e ripensato nel minimo dettaglio per attirare in un solo luogo i grandi del Gotha mondiale, i principi del mistero, le eminenze grigie dell’alta banca, le teste coronate, i mostri sacri a domicilio multiplo, gli alti funzionari; in una parola, tutti gli snobs di alta quota che abbiano anche abbastanza mezzi e ambizione per pagarsi questa follia.

Ma questi non arriveranno mai a realizzare completamente il loro sogno. In tutta evidenza, in questo principato da 50 a 60.000 residenti permanenti o stagionali, i nostri oziosi isolazionisti non potranno certo trascurare le 10/12.000 persone inferiori che prestano i loro servizi. Essendo però attualmente abbastanza rari i miliardari disponibili e desiderosi di prestarsi alla selezione, i promotori hanno dovuto fare delle concessioni; e quindi affermano sempre più frequentemente che i prezzi saranno studiati per certi settori in maniera tale da non escludere la classe media: a tal fine sono anche previsti alcuni alberghi di categoria gran turismo.

II

PROGETTI E REALIZZAZIONI

I governi italiano e sardo non potevano rifiutarsi di credere al miracolo turistico: questo capitale straniero, questa manna insperata che per tanto tempo aveva tenuto il broncio alla Sardegna, non sono stati certo disdegnati. Anche se i responsabili, realisticamente, continuano a indirizzare i loro sforzi verso l’industria e l’agricoltura. essi fanno l’essenziale per la realizzazione di un progetto che, nell’immediato, contribuisce alla loro opera di trasformazione di una Gallura essenzialmente agricola, e lancia la loro isola verso le avventure del turismo. Benché esse non confidino oltre misura nel turismo di lungo periodo, intendono lasciargli ogni possibilità.

Il Piano di Rinascita, già in atto, potrebbe essere modificato sostanzialmente per attivare le prime realizzazioni e cooperare allo sviluppo economico e sociale preconizzato per la Costa Smeralda. […]

I primi sviluppi della Costa Smeralda

I comuni di Olbia e di Arzachena assomigliano a vasti cantieri di costruzioni. Il più originale, senza dubbio, è quello della Costa Smeralda.

Nel novembre del 1964 era ancora difficile accedervi. Le macchine escavatrici allargavano i viottoli, o bucavano la macchia per fare delle strade panoramiche o semplicemente delle vie d’accesso ai punti nodali come Liscia di Vacca, Porto Cervo, Romazzino e Cala di Volpe. Le larghe arterie venivano subito asfaltate perché le piogge della stagione fredda le avrebbero guastate con “frane” e solchi profondi. Questi lavori, purtroppo, spogliano per un certo periodo un paesaggio che doveva la sua bellezza alla sua verginità!

Gli alberghi

La mia prima visita è all’albergo dell’Aga Khan a Cala Volpe, vessillo del piacere dei miliardari, cuore del Consorzio, là dove si prendono tutte le decisioni importanti.

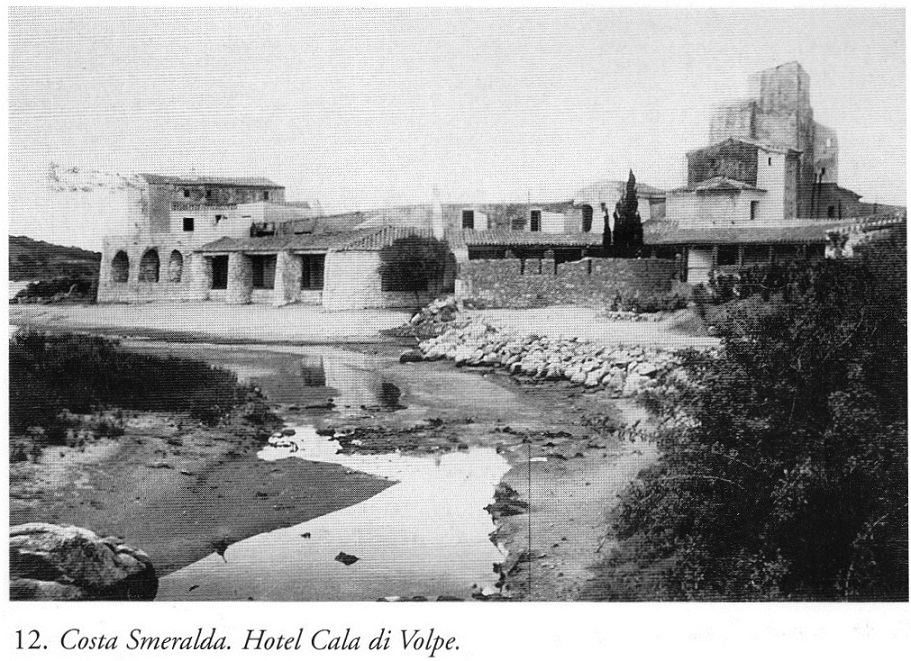

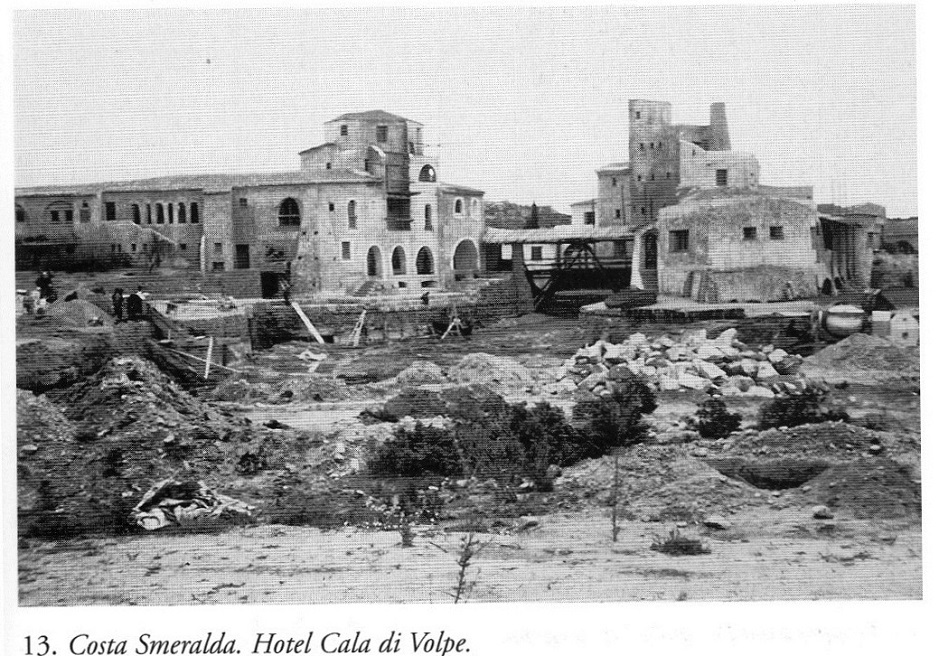

Per raggiungerlo occorre percorrere molti chilometri su una pessima strada; Karim non ha certo da sopportare questi scuotimenti: si fa trasportare in elicottero! Ma per il visitatore sconosciuto sono frequenti i saliscendi, i dissesti da demolirgli gli ammortizzatori! Alla fine delle nostre pene c’è il mare, incastonato in una bellissima baia, sulla quale spicca una strana costruzione. Rassomiglia a un piccolo villaggio mediterraneo stretto attorno a una torre con feritoie, di forme disuguali e asimmetriche, con muri spessi e contrafforti, edificati grossolanamente, ocra, blu, biancastri come slavati nel corso dei secoli. È il “PAESE DELLE MERAVIGLIE”! Da lontano questo insieme sembra modellato nella cartapesta e posato, metà sull’acqua, metà sulla terra, fra due mondi (Fotografie 12 e 13).

Al calare del giorno, quando il sole posa i suoi ultimi riflessi rosseggianti sul mare, l’effetto è ancor più penetrante. Le luci smorzate, confuse con quelle del tramonto, lo rendono veramente misterioso e inquietante. E non è, questa, un’evocazione dell’immaginazione.

Visitando l’interno, in compagnia del maggiordomo, mi abbandono a sognare il soggiorno di uno di quei personaggi illustri che onorano l’albergo.

Lo vedo apprezzare il fascino della grande sala da pranzo. Comodo su una poltrona, dietro una delle grandi colonne che sostengono le belle travi brune del soffitto, presso un camino monumentale dove bruciano alcuni grossi ceppi. Ci si deve lasciar andare alla dolcezza dell’ambiente, al fascino di questo scenario anche rude e pesante, ma pieno di poesia e rivestito da un’untuosa pellicola di silenzio. Egli cena alla piccola tavola vicina al centro di un balletto, meravigliosamente regolato, di personaggi vestiti di bianco, dignitosi come cerimonieri ecclesiastici e previdenti come addetti d’ambasciata. Poi, può attardarsi un momento in uno dei corridoi meravigliosamente ombrosi, nel patio a contatto con la natura, dove piante e grandi rocce dalle forme stravaganti, conservate nel loro stato originale o inglobate nei muri, mascherano abilmente l’illuminazione.

A che cosa può assomigliare il suo appartamento di lusso chez Karim? Dietro ad una porta di legno tagliata molto sommariamente, alla fine di un piccolo corridoio la camera, spaziosa ma bassa, sorprende per la sua sobrietà. Sui muri allo stato grezzo, imbiancati a calce, i mobili rustici e scuri contrastano gradevolmente. I montanti di un letto sardo vi disegnano il loro fine merletto di ferro battuto. Un armadio ridipinto nello stile austriaco, una madia sarda, un tavolo basso e due poltrone completano il mobilio. Per attenuare un poco l’austerità dell’ambiente, sulle piastrelle di ceramica sono stati stesi tappeti sardi scuri e grezzi dagli antichi disegni naif. La camera si apre su una terrazza privata attraverso un grande arco vetrato che è possibile oscurare con una cortina sarda. Tutto l’insieme è gradevole all’occhio; l’inevitabile telefono e il condizionatore sono le sole note discordanti. L’attigua stanza da bagno è spaziosa e molto confortevole soprattutto agli occhi di una piccola studentessa francese che non ha mai potuto fare una doccia durante il suo soggiorno in Gallura.

Il silenzio, questo “spazio dello spirito”, può indisporre il nostro cliente. Allora può andare a ritrovare i propri amici in uno dei tre bar distribuiti nel villaggio-hotel: là può curare la sua noia degustando un vino di Oristano o di Oliena, che infonde tanto facilmente l’allegria.

Tutto è disposto per prevenire i desideri e i bisogni i più diversi. La contessa X o la marchesa Y saranno sempre belle grazie al talento di un ambasciatore dell’acconciatura parigina, Fernand Aubry; esse potranno anche completare il loro manchevole guarda-roba alla boutique predisposta a tal fine. Questo albergo è un fine in sé stesso, ma è costato due miliardi;

per un reddito modesto, il sortilegio di una sola giornata sarebbe una voragine che inghiottirebbe qualcosa come 20.000 lire senza extra. La frontiera fra il Grande e il piccolo si traccia dunque con le tariffe.

La visita seguente non doveva mancare di sale. Uno strano personaggio, ingegnere milanese, si era proposto cortesissimamente, a nome del Consorzio, di farmi ammirare le nuove curiosità del territorio. Non doveva mancare di tentare di approfittare della mia ingenuità.

Questi poveri uomini dal temperamento surriscaldato non possono resistere alla solitudine: essi si precipitano come affamati sulla minima selvaggina femminile che si profili all’orizzonte. Povera umanità, davvero, costretta a vivere sul posto durante i lavori invernali, lontana dalle dolcezze della vita civile, lontana dalla Femmina che rappresenta ai loro occhi l’alimento essenziale, e dove i rari “finocchi” sono il tema di tutti gli scherzi.

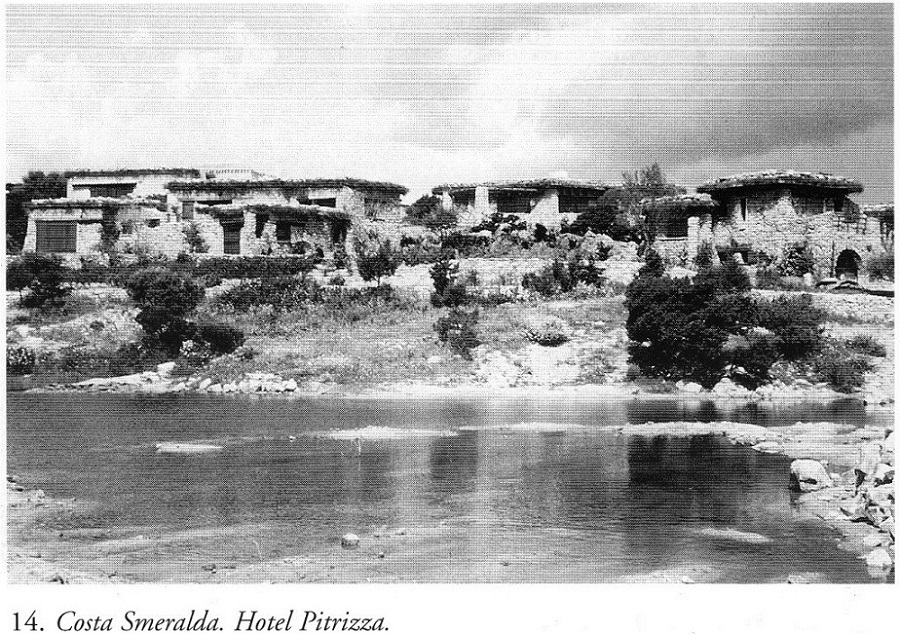

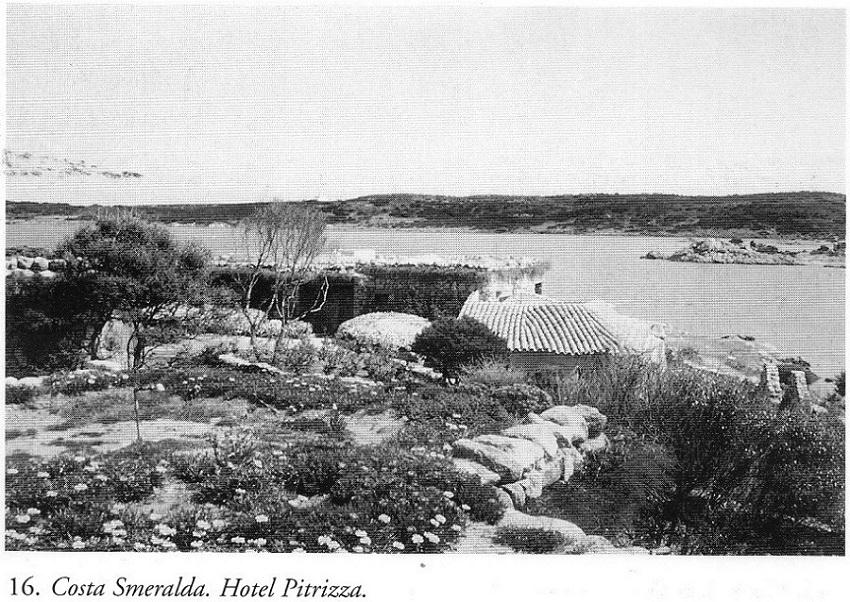

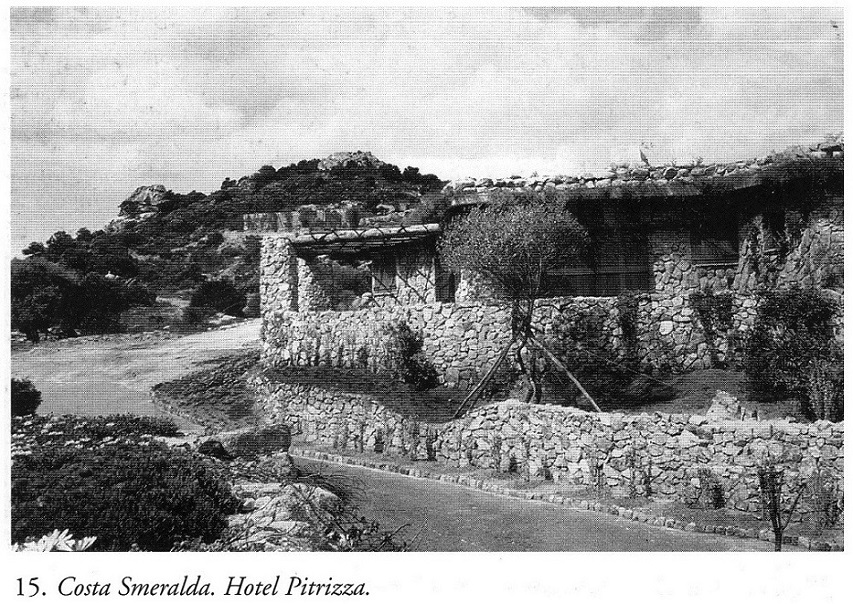

Il complesso alberghiero della Pitrizza, non lontano da Liscia di Vacca, è un’altra fonte di stupore. I suoi padiglioni, posti sulla collina che domina il mare, fanno pensare da lontano a delle casematte. È un’architettura di grossi ciottoli, a piano terra, che terrazze di terra adornano di giardini aerei fioriti. Queste forme pesanti scompariranno più tardi nel paesaggio, dietro gli arbusti della macchia. Alcune fra le piccole case comunicano fra loro attraverso piccole corti lastricate e ombreggiate, dove deve essere bello soggiornare quando il sole è troppo forte (Fotografie 14, 15 e 16).

È una di queste che ha accolto, l’estate scorsa, la principessa Margaret. I giornali avevano dato largo spazio a questa presenza: lo yacht di Karim aveva avuto un guasto e tutti i suoi passeggeri, compresi i coniugi Snowdon, avevano dovuto dimostrare le loro capacità natatorie.

L’interno è confortevole ma meno curato, meno originale del Cala di Volpe. Il ristorante, nello stesso stile, apre la sua ampia terrazza sul mare presso una piscina, fatta non per competizioni sportive ma per il godimento del paesaggio con i suoi rocciai imponenti. Un altro albergo è in corso di costruzione a Romazzino; nel luglio del 1965 offrirà 170 nuove camere alla distinta clientela (mentre i meno ricchi troveranno alloggio più modestamente a Porto Cervo). Ma ciò che inquadra veramente la Costa Smeralda e fa balbettare d’ammirazione tutti quelli che vi sbarcano, è Porto Cervo, Porto turistico che si considera, a buon diritto, il più importante e il più moderno del Mediterraneo.

Il porto

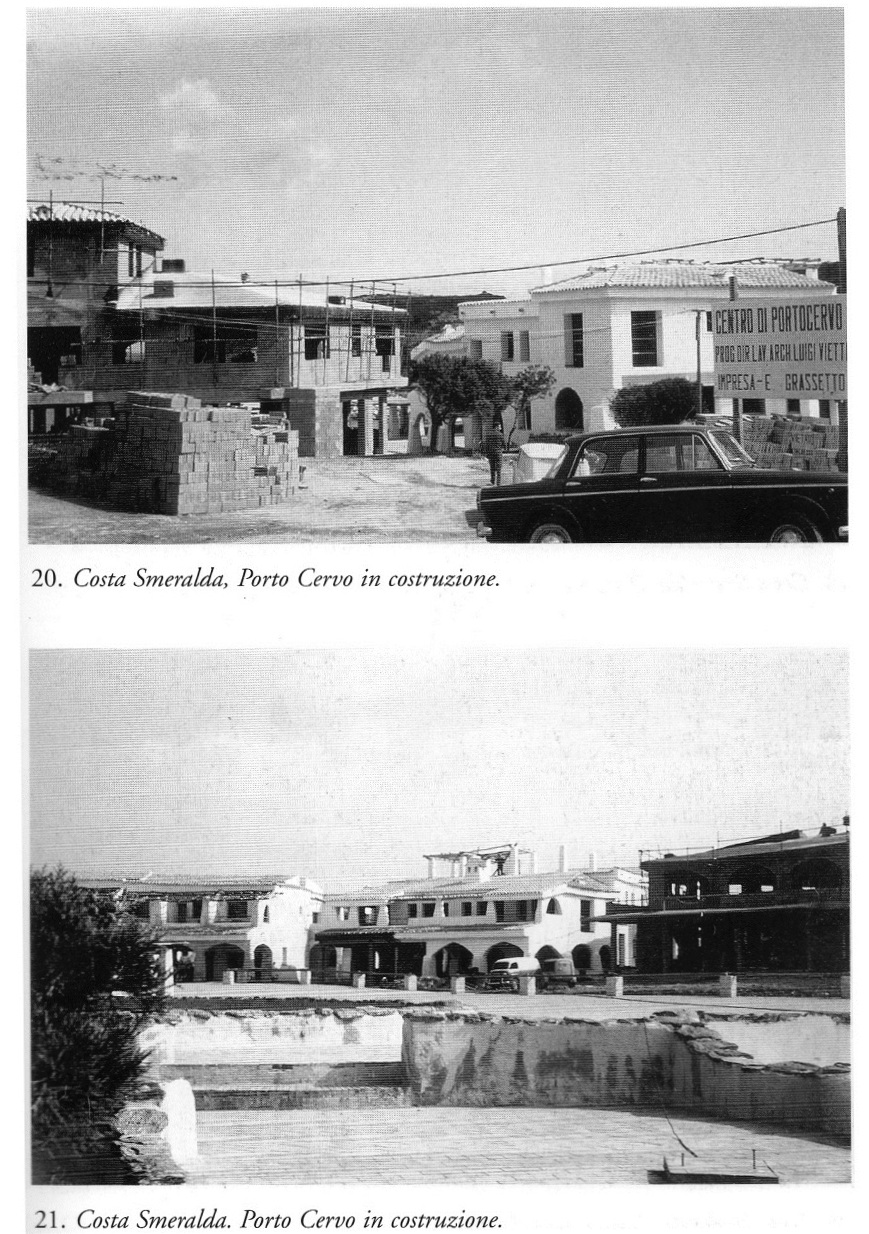

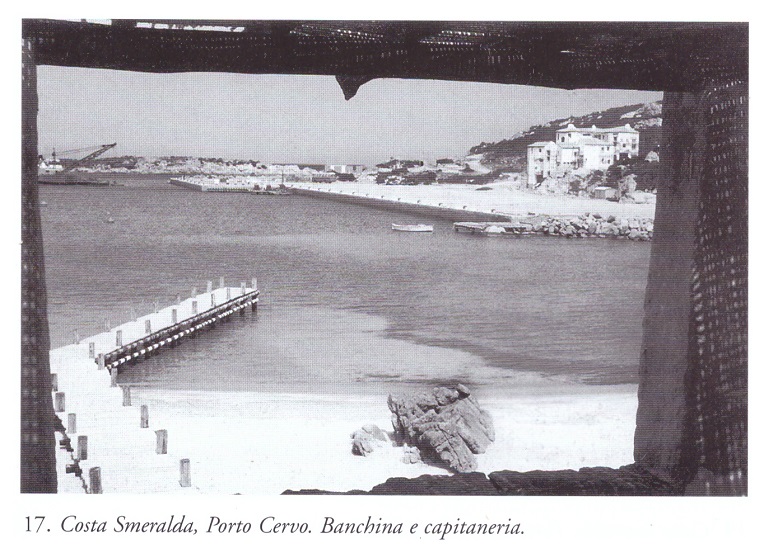

Tutta la famiglia del Consorzio e i suoi sottoposti ne hanno piena la bocca. La mia guida mi dichiara non senza fierezza che hanno superato tutti gli ostacoli in un tempo record, grazie al lavoro del più grande specialista francese: nell’ottobre 1963 non c’erano che delle rocce battute dalle onde; nel giugno 1964 il porto veniva inaugurato (Fotografie 17 e 18).

Una parte del sogno è realizzata: quella che assicura la pubblicità. E, in effetti, a buon motivo. Occorre immaginare i 280 metri di banchina, al riparo dai venti e dalle tempeste; yacht grandi e piccoli ormeggiati lungo la sua estensione, in posteggi determinati dalle profondità, da 3,5 a 7 metri. Di notte bitte d’ormeggio, di 10 metri in 10 metri, spandono una luce diffusa. A livello di calpestio, dissimulati da coperchi di plastica, compartimenti di approvvigionamento sono inseriti a intervalli regolari nella banchina per alimentare i natanti di acqua potabile sotto pressione, di carburante, gasolio o super (prodotto nazionale o detassato) ugualmente sotto pressione, di corrente elettrica alternata (110 o 220 volts) o continua (da 12 a 110 volts). La tecnologia è avanzata fino al punto di consentire un attacco duplice per ogni erogatore. È previsto di installare rapidamente su ogni battello una linea telefonica per comunicazioni a lunga distanza come pure la televisione, la cui ricezione verrà migliorata grazie a un ripetitore. Non è stato trascurato un complemento indispensabile: il gran-

de edificio severo, ma nello stesso stile, della capitaneria amministra il porto e si occupa di tutte le formalità doganali.

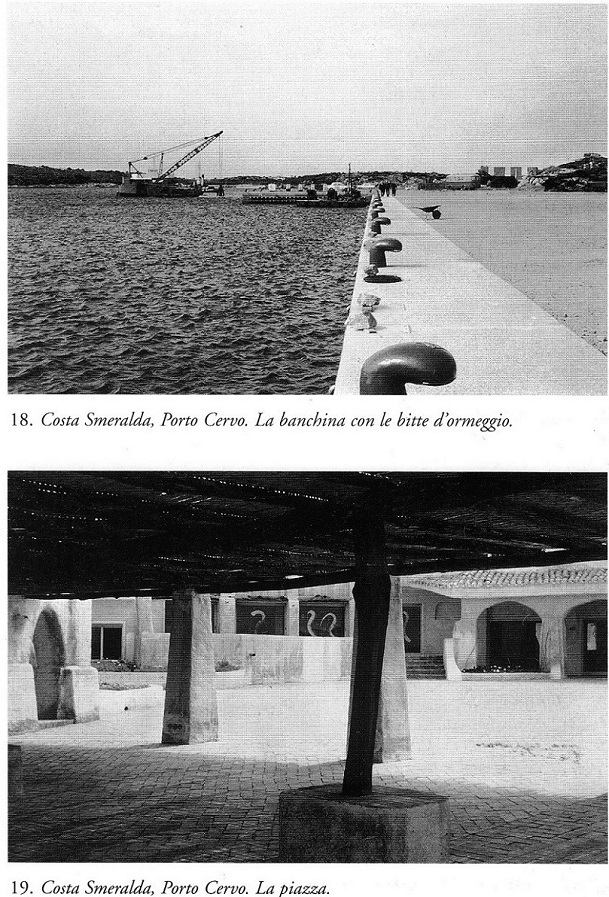

I complessi residenziali

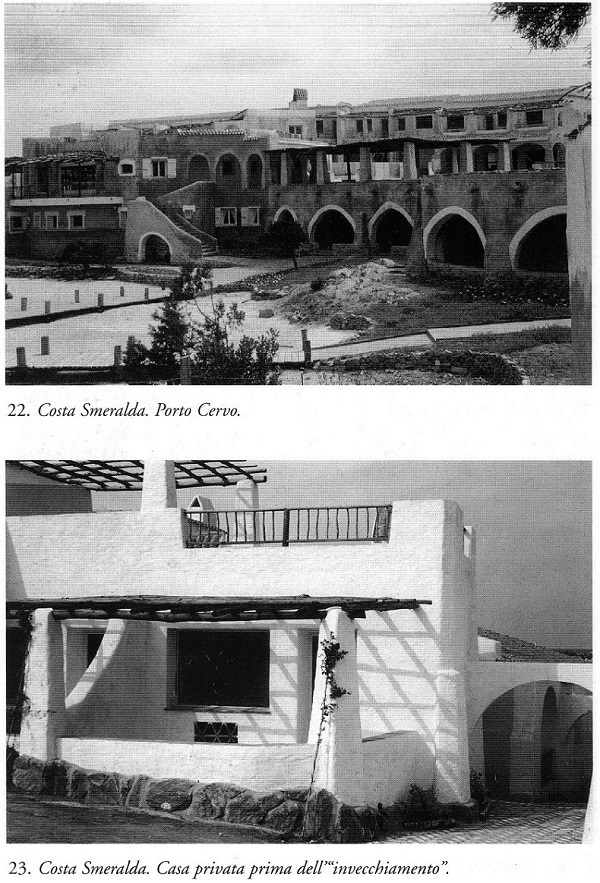

All’interno del golfo miniatura sta nascendo un villaggio. Ci si sforza di creare un “paese” mediterraneo, ma l’imitazione dei vicoli coperti fiancheggiati da case dalle stanze minuscole, può dar adito, alla lunga, alla sovrapopolazione, alla promiscuità troppo tipicamente mediterranea. Per il momento è praticamente disabitato; solo gli operai danno una sembianza di vita a questo scenario teatrale (Fotografia 19).

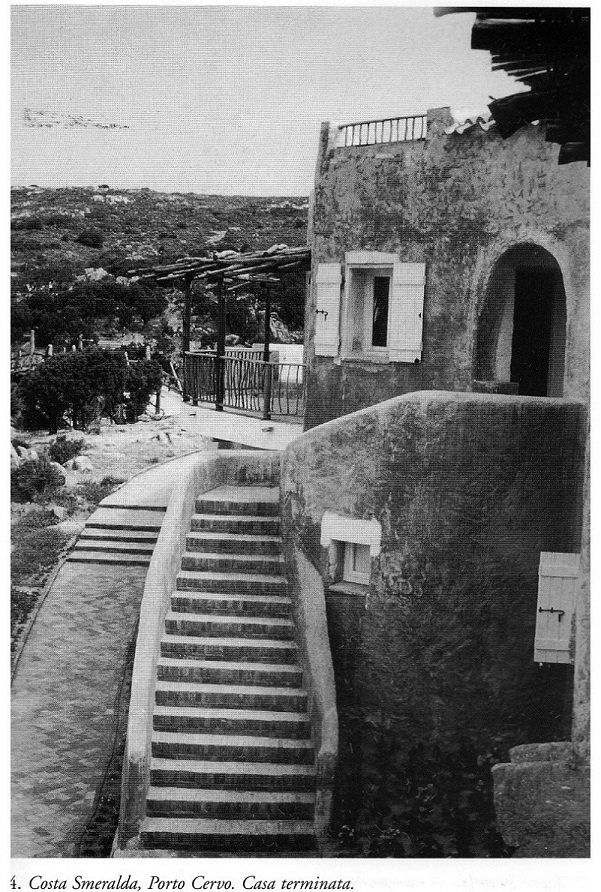

È impossibile, per ora, prevedere l’aspetto che avrà quando sarà terminato e abitato; gli ingombri del cantiere, la vista del cemento e del gesso troppo nuovi, in un villaggio ancora vuoto che si è deciso di invecchiare ad ogni costo, ingannano (Fotografie 20, 21 e 22); i promotori, nondimeno, sono riusciti ad ottenere l’effetto voluto: e cioè un disorientamento completo. Questa architettura è così curiosa agli occhi degli isolani, che vengono numerosi in visita la domenica; e ripartono generalmente poco entusiasti e molto stupiti al pensiero che persone ricchissime possano desiderare queste piccolissime case che rassomigliano per dimensioni e colori alle loro, quando il loro più grande desiderio è quello di vivere in abitazioni conformi all’architettura dell’anno 2000, ampie, nuove.

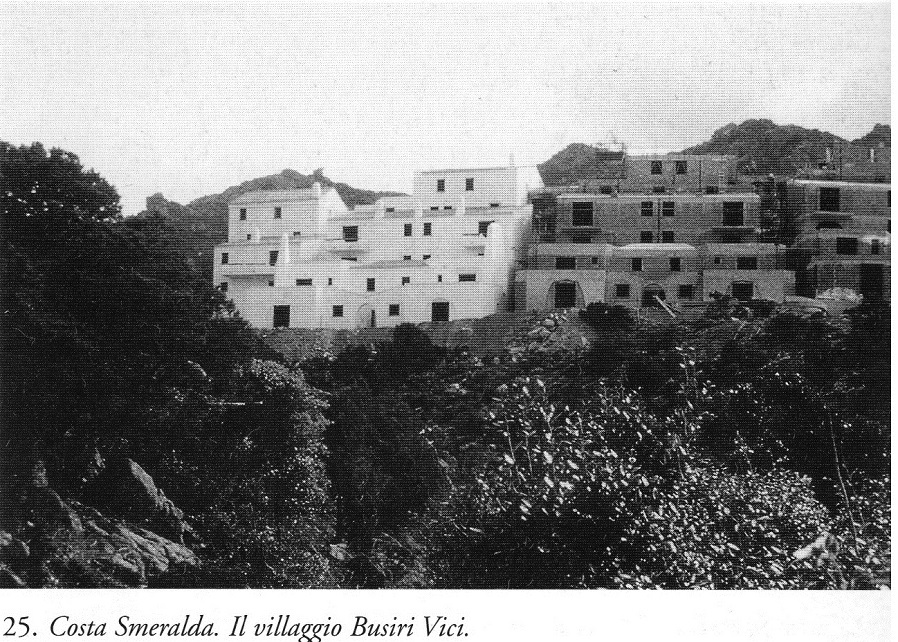

A qualche distanza, aggrappati al pendio, grappoli di case di bambola attendono la stagione per umanizzarsi, e un ultimo ritocco che renderà il loro bianco meno aggressivo (Fotografie 23, 24 e 25). Il loro interno non dispiace affatto. Le camere, di media dimensione, illuminate da ampie aperture senza forma veramente definita, dal soffitto tutt’altro che orizzontale, comunicano fra loro per corridoi stretti, con gradini abbastanza ripidi a causa della forte pendenza. Il sole, il cielo azzurro e la vista irripetibile sul porto rendono questi appartamenti molto invitanti. Dai loro tetti a terrazza intercomunicanti la vista è amplissima. La mia guida, sempre preoccupata di mettersi in evidenza, benché ammutolisca quando io mi sforzo di conoscere il suo ruolo esatto nel Consorzio, mi mostra la villa di Karim, all’estremità del promontorio. In novembre, era già molto dire: alcune pareti di muratura, che il proprietario faceva modificare, ricostruire continuamente secondo il suo estro senza badare ai milioni; questa primavera è quasi terminata, ha assunto forse la sua forma definitiva.

Contrariamente a ciò che si potrebbe credere, non c’è molto sciupio: il capo dell’amministrazione ha la consegna di tenere ben stretti i cordoni della borsa comune. In queste condizioni, gli elementi poco utili sono eliminati d’ufficio, e gli imprenditori fanno la coda in anticamera per essere saziati con un piccolo assegno. Senza dubbio solo la grande impresa romana Grassetto poteva adempiere al contratto; le piccole imprese edili sarde avrebbero dovuto consociarsi, ma non hanno accettato per amor proprio (un aspetto del problema dell’industria in Sardegna, questo individualismo forsennato che va al di là dell’interesse).

Le case del personale

Sono costruite sia in prossimità immediata degli alberghi, come a Cala Volpe ma in edifici distinti, sebbene molto confortevoli e nello stesso “stile Costa Smeralda”, sia in un sito arretrato di Monte di Mola, sia tutte insieme come a Liscia di Vacca; non sono meno gradevoli alla vista di quelle dei miliardari.

La Costa Smeralda possiede anche il suo rifornitore di benzina Shell; anche questo deve essere in armonia; e spetta all’architetto Martin armonizzarlo.

LO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE

Come mi è stato spesso ripetuto, il Consorzio non è nato per essere un’istituzione di beneficienza ma, incontestabilmente, partecipa allo sviluppo economico e sociale della Sardegna.

Esso si è creato evidentemente degli organismi che facilitino, innanzitutto, la propria crescita. Così esso dispone di un’Agenzia Immobiliare a Olbia, che si vuole essere la più importante nelle tre provincie sarde. Essa è associata alla Federazione Internazionale delle Agenzie Immobiliari e si occupa soprattutto della vendita di terreni e di costruzioni della Costa Smeralda; ma essa può anche assicurare ogni servizio agli acquirenti, come il personale domestico; e può occuparsi della manutenzione della casa in loro assenza, o, se lo desiderano, della sub-locazione.

La Società di Gestione e Direzione degli Alberghi è già in funzione ed assicura la sua consulenza prima che i 35 alberghi siano costruiti.

Quanto alla Marina Sarda, essa si occupa della fabbricazione, dell’acquisto, e della vendita di qualsivoglia materiale o prodotto che serva per la navigazione da diporto (cfr. i shipchandlers). La sua sede è nella Costa Smeralda. Sembra altrettanto indispensabile per i miliardari anche il Magazzino Centrale di Approvvigionamento di Abbiadori, dotato di celle frigorifere e di cantine con aria condizionata, di una macelleria e del servizio di quattro o cinque camioncini Volkswagen. Gli acquisti si effettuano all’estero o sul continente italiano (la carne viene dall’Olanda, ma i vini più apprezzati sono quelli sardi). Questo magazzino comincia ad approvvigionare di prodotti di alta qualità tutti gli alberghi della zona a prezzi più interessanti di quelli praticati dai commercianti di Olbia (Fotografia 26). Ma, d’altra parte, il Consorzio risponde più direttamente ai bisogni collettivi, alla cura dei Galluresi, spingendo per rimettere in attività l’aereoporto di Venafiorita, a 6 chilometri a sud di Olbia. Una piccola compagnia aerea è stata creata sotto i suoi auspici, Alisarda, che organizza voli, per persone e merci, Roma-Olbia, Alghero-Olbia, Ajaccio-Olbia con dei piccoli aerei da sette/otto posti. La pista, ormai aperta a tutti gli aerei di medio tonnellaggio, con i necessari ampliamenti potrebbe accogliere anche aerei a reazione. Il servizio aereo interno è assicurato da elicotteri, e la stessa compagnia può noleggiare, a domanda, i suoi aerei e i suoi elicotteri in voli charter. Per ora si scontra con il monopolio di Alitalia, ma il Consorzio è potente abbastanza per superare questo ostacolo.

Gli organismi di supervisione, di completamento, di pubblicità, si appoggiano sul lavoro infrastrutturale di una manodopera numerosa. Così, allo stato attuale il Consorzio offre un numero di nuovi posti di lavoro non trascurabile, che non è inferiore a 1.500. I disoccupati sardi dei dintorni sono stati subito attirati da questa insperata fonte di ricchezza. Tecnici o non tecnici, hanno infine trovato modo per impiegarsi: 450 operai, 600 al massimo secondo le necessità, dei quali 350 originari di Arzachena, partecipano alla realizzazione del Piano. Essi adoperano la cazzuola, la mina o il bulldozer per costruire muri, solcare strade di penetrazione nelle diverse proprietà o installare le canalizzazioni dell’acqua.

Questi operai benedicono la venuta di Karim: dal cantiere sorvegliano ogni suo arrivo in elicottero. Lo acclamano, e sono ricompensati quando lui viene a stringer loro la mano e a scambiare qualche battuta durante le ispezioni al loro lavoro. Questa piccola cerimonia è ormai un’abitudine!

Per facilitare la ripartizione del lavoro fra i diversi gruppi professionali che sono utilizzati contemporaneamente nei cantieri, il Consorzio ha messo al fianco di ciascuno di essi una piccola società, la cui direzione autonoma distribuisce, controlla i lavori e gestisce i fondi: tuttavia, questa deve cedere l’iniziativa delle decisioni importanti al comitato centrale. Così, le strade sono competenza della società Strada Sarda, e le canalizzazioni d’acqua dell’Hydro Sarda.

In relazione all’isolamento e al costo elevato dei trasporti, è normale che i proprietari-fondatori cerchino di utilizzare i materiali che trovano sul posto: granito, cemento, tegole curve, pietra di legatura, intonaci a base di calce. In questo modo contribuiscono all’espansione di qualche piccola impresa.

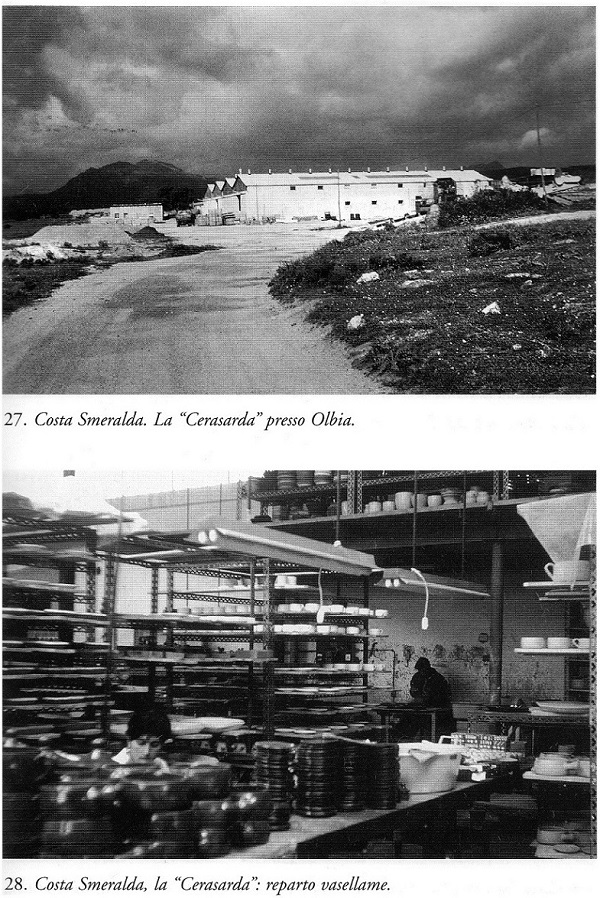

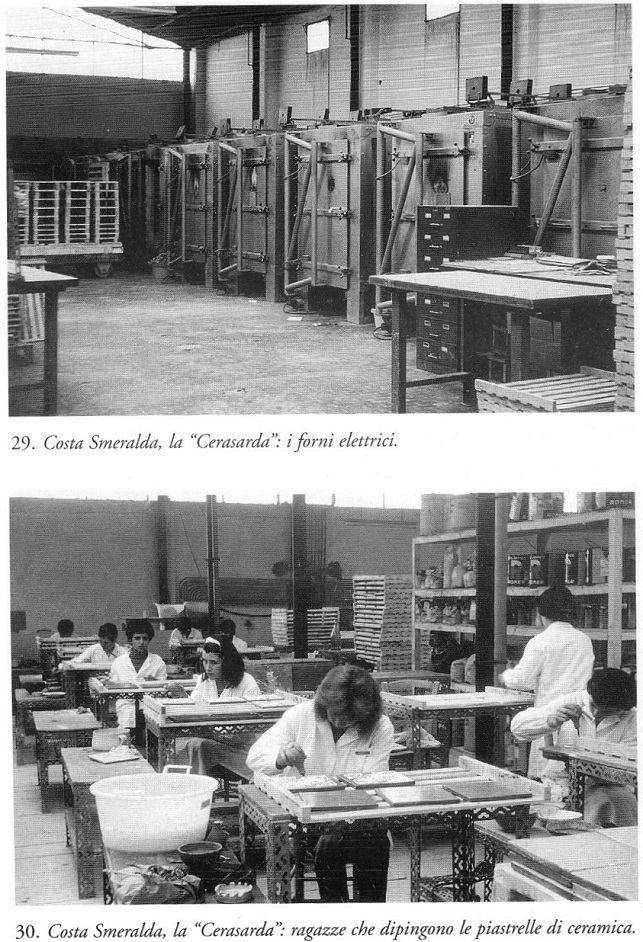

Ma il Consorzio ha anche deciso di produrre in parte ciò che gli manca. Così, ha investito 200 milioni per creare ex nihilo una fabbrica di piastrelle e di vasellame in ceramica di gusto artigianale (Fotografie 27, 28 e 29). La piastrella allo stato grezzo è acquistata all’esterno; è decorata e smaltata alla Cera Sarda. È una nuova occasione di occupazione per 70 persone, fra cui 23 ragazze di Olbia che non avevano mai maneggiato un pennello nella loro vita; esse sono istruite da personale qualificato francese e italiano (Fotografia 30). Quando saranno formate a sufficienza, gli stranieri lasceranno progressivamente il posto ai sardi. Questa piccola fabbrica provvede a tutti i bisogni presenti e futuri della Costa Smeralda, e, prevedendo un’espansione, cerca fin d’ora uno sbocco all’estero.

È prevista, inoltre, l’installazione di una lavanderia-tintoria industriale che lavorerà tanto per i clienti dell’insediamento turistico quanto per la domanda regionale a prezzi competitivi. La Bianca Sarda occuperà da 20 a 25 persone.

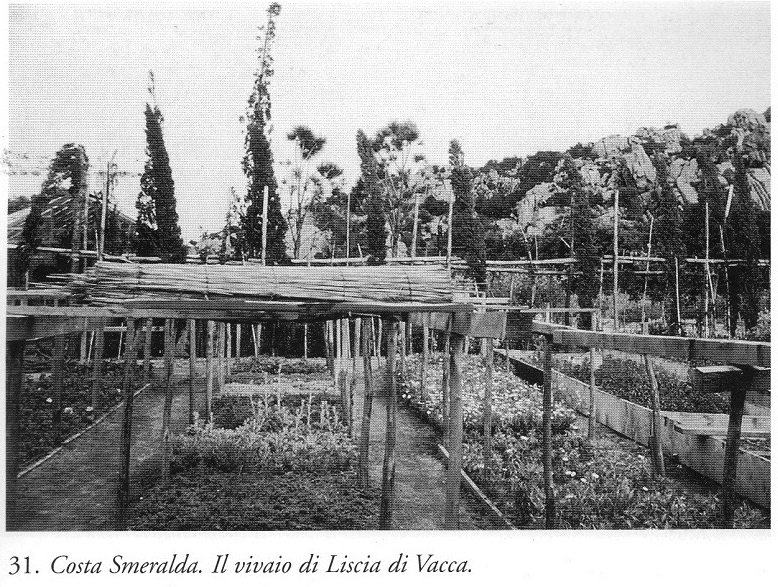

Infine, poiché tutti i prodotti alimentari vengono dal continente, occorre utilizzare per fini agricoli le zone fertili del compendio. E già stato inaugurato un vivaio a Liscia di Vacca; i giardinieri locali vi coltivano fiori, ortaggi e alberi da frutta (Fotografia 31).

La formazione dei sardi non sembra mettere troppi problemi: essi si adattano rapidamente ai diversi impieghi. In generale, essi preferiscono lavorare negli uffici dell’amministrazione e, di fatto, alcuni vi accedono senza difficoltà, possedendone le capacità. Alcuni fanno parte del personale alberghiero per la prima volta, e hanno la speranza, dopo essere stati formati dai quadri del continente, di arrivare al livello di demi-chefs de rang. Essi sono poco soddisfatti di lavorare servilmente, anche se il salario è onestissimo: d’altronde la loro spontanea cortesia e buona educazione, e il loro senso dell’ospitalità sembrano predisporli particolarmente a questo mestiere che richiede pazienza e diplomazia. È prevista l’istituzione di una scuola alberghiera nei pressi di Olbia per formare personale sardo; è un organismo privato, estraneo al Consorzio, che ha acquistato il terreno e il cui progetto è stato da poco accettato per 700 milioni di investimento.

La strutturazione turistica sembra quindi essere sulla buona strada; ciò non pertanto questo piccolo principato insediatosi in due comuni della provincia di Sassari non può essere del tutto autosufficiente; ma, tributario al suo contesto sardo, si toglie dagli impicci facendo appello, all’occasione, direttamente allo Stato; L’avvocato Riccardi è spesso inviato presso il Governo italiano a Roma, dove è molto ascoltato.

Critiche e difficoltà

Le difficoltà sono certo inevitabili in questa Bassa Gallura a causa della vastità degli sconvolgimenti economici e sociali che essa ha subito in meno di quattro anni. […]

RIFLESSI ECONOMICI E SOCIALI

Certo, le realizzazioni della Costa Smeralda sono interessanti da esaminare, ma questo apporto nuovo che, per fortuna, agisce di concerto con il Piano di Rinascita, ha soprattutto il merito di aver lanciato la Sardegna, e la Gallura in particolare, nella grande corrente turistica mediterranea.

Il Consorzio vuole rimediare alla morte della Costa Azzurra per i miliardari; ma, venendo ad insediarsi in Sardegna, coinvolge inevitabilmente nella sua scia il generone anonimo cui intendeva sfuggire, per la gran gioia degli economisti sardi. La Costa Smeralda, da allora, più giustamente, assume l’aspetto di una di quelle riserve di animali rari assalite da ogni parte dagli indigeni che, curiosi e invidiosi di quelle ricchezze accumulate, e scoperte da stranieri, non perdono l’occasione di forzare gli sbarramenti per impadronirsene.

Ma se il turismo smeraldino e i suoi emuli in piccolo hanno infine utilizzato le risorse del paesaggio e del mare per modificarle ciascuno a propria convenienza, essi sono ancora all’origine di un processo di trasformazioni più serie e originali che interessano l’elemento umano autoctono.

Perché si tratta di sapere, fin d’ora, come esso ha reagito a fronte di questa crescente marea di modernismo. Se ha potuto assaporare la prosperità o se, al contrario, è rimasto impoverito e disadattato. Domande sufficienti a giustificare il mio viaggio in Sardegna: è la sostanza di questo problema di geografia umana.

L’innesto di un organismo estraneo su un corpo malato ingenera sempre incertezza quanto ai suoi effetti. Nella fattispecie, è lo stesso per ciò che concerne il rapporto fra il turismo e la Sardegna. Per il momento questa è, se si può dire, al suo choc operatorio, e tutte le speranze sono permesse.

I fattori di successo non sono affatto trascurabili. Le espressioni, tanto spesso ripetute dagli stessi Sardi, “boom turistico”, “il denaro fa la guerra!” non sono prive di senso: esse esprimono la comparsa e il fondamento di una realtà più profonda, più seria, come l’estinzione della disoccupazione e l’accresciuta scolarizzazione.

Il “boom turistico”

L’operazione è andata in crescendo: a partire dal punto nevralgico di Monte di Mola, si è estesa a tutta la porzione di costa dal sud di Olbia (Porto Taverna) fino a Santa Teresa di Gallura. In effetti, dal 1962/63, dopo quello dell’Aga Khan, gruppi finanziari importanti, attirati dall’odore del guadagno, hanno acquisito gran parte dei litorali della Gallura (7.000 ha) e della provincia (10.500 ha) per valorizzarli. Anch’essi hanno concepito dei progetti ambiziosi (120) che in alcuni casi hanno affidato a rinomati architetti. La vicinanza del principe e della vasta notorietà che lo circonda erano altrettante assicurazioni del buon investimento dei loro fondi.

Gli Enti del turismo hanno visto il loro compito facilitato; e hanno contribuito, per parte loro, a migliorare l’accoglienza e a mettere in valore tutte le manifestazioni folkloristiche.

Comunque, la visita degli insediamenti extra-smeraldini è stata una delusione. Il pittoresco, il fascino selvaggio del paesaggio sono sciupati da un’architettura che riprende troppo brutalmente lo stile turistico internazionale e stereotipato. I colori stridenti, il prefabbricato, il cubismo, le grandi vedute vetrate, le linee elettriche aeree: tutto contribuisce ad allontanarsi dalle creazioni del Consorzio. Dopo di ciò ho considerato con grande indulgenza tutti i difetti di Porto Cervo e ho apprezzato lo sforzo costante dei suoi promotori per realizzare un’architettura conforme al paesaggio circostante, e che in una certa misura conserva l’atmosfera dei secoli passati.

Queste altre società, evidentemente, non dispongono di un capitale così considerevole, di azionisti così numerosi; esse non possono pagare l’originalità e si contentano di un’impresa turistica comune, inquadrabile e redditiva nel quadro dello sviluppo sardo.

Alle frontiere della Costa Smeralda

Così, dieci italiani di Varese si sono associati per comprare 50 ettari in riva al mare: essi fanno costruire un albergo a padiglioni che potrà accogliere un centinaio di persone.

I fratelli Gentili, proprietari della ditta “Sapone Sole” si sono insediati nel sito chiamato Battistoni, sulla parte di costa confinante con quella di Karim. Per ora le due aree sono isolate dalla conformazione del territorio, ma si pensa già di collegarle. Dal 1962/63 questi industriali bolognesi hanno aperto un ristorante per attirare immediatamente la clientela: è stato sufficiente trasformare la casa del bravo zio Michele, l’antico pastore, in un punto d’incontro rustico e confortevole che non offende troppo il quadro. Fino a quest’anno i fini buongustai, attirati dai cartelli che costellano le strade provinciali, affrontavano coraggiosamente un purgatorio di venti chilometri disseminato di buche per raggiungere il paradiso della cucina. “Pappagallo”, un’insegna che, in Italia, da sola garantisce la qualità dei piatti presentati. I proprietari hanno apprezzato Cala Battistoni: essi si sono riservati gli angoli più belli per erigervi le loro ville personali, spaziose e raffinate. Non hanno avuto paura della promiscuità popolare.

A poca distanza, il Ministero della Marina gli ha affittato il terreno di Tre Monti, ed essi hanno ingegnosamente convertito in night-club il forte che era abbandonato dopo la fine dell’ultima guerra. Se l’esterno conserva il suo aspetto severo di difesa militare, l’interno, a detta dei visitatori, è incantevole. Poiché il regolamento vieta le costruzioni in muratura, la nuova Società Baja Sardinia ha formato il suo villaggio turistico “Tuf-tuf” disponendo dei bungalows in prefabbricato. È una formula inter-media fra l’albergo e il campeggio, che offre ai clienti i vantaggi e le comodità dell’attrezzatura alberghiera insieme al contatto diretto con la natura e alla vicinanza del mare. Essa è accessibile alle borse modeste e registra il miglior risultato.

Di fatto, non è la sola iniziativa di questo genere: molti villaggi di vacanze sono insediati lungo la costa, e fra questi la “Valle dell’Erica” che comprende ben 29 padiglioni. Nel 1964 ha registrato più di 20.000 presenze, e sono previsti un centinaio di padiglioni con una capacità ricettiva da 400 a 600 persone. In questo stesso complesso, dietro un graticcio, sono raggruppati quindici prefabbricati occupati per sei mesi all’anno da studenti dell’università tedesca di Francoforte che, secondo l’espressione di un sardo, ha disgraziatamente l’aspetto di un “vero campo di concentramento”; per una convenzione speciale con la direzione del centro turistico, essi assicurano 80 presenze giornaliere per 180 giorni all’anno. Tale movimento aumenta di quindicimila presenze l’attività del villaggio.

A Capo d’Orso delle capanne sommarie dal tetto conico ricoperto di fibre vegetali danno l’impressione di un villaggio polinesiano. Questi “tucul”, costruiti con materiali naturali, si fondono nella natura. Dispersi fra i terrazzamenti della discesa, fra gli aranci, da lontano la loro macchia giallastra si confonde felicemente con la sabbia nelle radure fra il verde. Il Club Méditerranée, insediato sull’isolotto di Caprera, già dal 1955 aveva adottato questo sistema che conviene perfettamente ai seguaci dell’anticonformismo e della vita comunitaria molto a contatto con la natura. Questo “Villaggio Magico” annovera 70.000 presenze all’anno.

Le ville private, gli alberghi e i piccoli ristoranti si moltiplicano lungo tutta la costa. La loro densità aumenta quando si raggiunge il comune di Santa Teresa. Per il momento questa cittadina civettuola, alla prua della Sardegna, di fronte alla Corsica, sta diventando il centro più frequentato della Gallura con i suoi otto alberghi e tre pensioni (Fotografia 33). Il piccolo porto di Palau, un po’ più a sud, deve il suo sviluppo alla sua linea per La Maddalena.

Ho avuto la possibilità di visitare alcuni di questi esercizi in compagnia di un libraio scapolo. Questo vecchio gallo solitario, del resto un uomo incantevole, passava la noia delle domeniche da scapolo visitando con la sua piccola vettura sportiva tutte le curiosità della sua cara Gallura. Egli mi ha condotto verso gli angoli pittoreschi, e grazie a lui ho potuto scorgere una fauna che generalmente non passa sulla passerella della scena pubblica.

In questo modo, ho fatto la conoscenza di un giovane spagnolo di grande famiglia che nasconde il suo malessere al Gatto Volpa, in un’insenatura minuscola e solitaria. Quest’uomo non è sprovvisto di senso degli affari: ha comprato un tratto di costa che rivende in lotti a delle anziane inglesi. Di giorno il sito è deserto, ma, quando cala la sera, tutti gli stravaganti si riuniscono nella sua casa che lui stesso ha disegnato e decorato. Qui si trova qualche reminiscenza dello “stile Costa Smeralda”.

Olbia ha ugualmente la sua spiaggia, al sud del golfo, sembra grazie all’iniziativa di alcuni romani: è il “Lido del Sole” che comincia a radunare in un insieme già coerente, le categorie professionali interessate e le ville private presso la spiaggia attrezzata con cabine da bagno. Questo allestimento molto modesto non può nutrirsi che di turismo, dato che i sardi sono ancora poco attratti dal mare. La porzione di costa fra Santa Teresa e Porto Taverna (v. carta. D) è dunque fra le più appetite dai costruttori di complessi turistici; infatti, su sessanta imprese che, a diverso titolo, hanno acquisito circa settemila ettari sulla costa, il 40%, secondo una rilevazione del maggio/giugno 1964, aveva già realizzato strutture e infrastrutture. Il “Bollettino mensile di statistica” fornisce alcune cifre significative del risveglio della Gallura al turismo. La zona omogenea III è in testa, in Sardegna, per l’aumento della sua capacità alberghiera (325% fra il 1961 e il 1963, cioè 1.300 letti). Il Piano prevede una ricettività massima da 10 a 11.000 letti in alberghi e da 12 a 14.000 in esercizi extra-alberghieri o residenziali.

Su tutte le coste della Sardegna

La Gallura, quanto a numero di alberghi, non ha ancora superato la zona di Alghero la cui capacità rappresenta il 23,56% di quella isolana, né quella di Cagliari, che dispone del 20,87% dell’attrezzatura alberghiera con 1611 letti; ma le sopravanza per ciò che concerne il turismo residenziale o extra-alberghiero con 24.000 ettari utilizzabili fra cui 7.000 acquisiti da sessanta imprese. Il settore residenziale utilizzerà 6.000 ettari. Se tutto va per il meglio i 1.300 letti del 1964 potranno aumentare fino a 20.000 nel 1969, secondo le previsioni del progetto di piano quinquennale. (Per il raffronto con le altre zone dell’isola, si veda la legenda della Tavola 7).

Dalle statistiche dell’ESIT per il 1964 possono trarsi conclusioni tutte a favore della provincia di Sassari che, in effetti, è in testa per le presenze con Alghero e la Gallura. Questa provincia riceve la più rilevante proporzione di stranieri: 26.424 contro 14.096 nella provincia di Cagliari e 5.410 in quella di Nuoro. Per converso, il sud vede affluire un numero più grande di turisti italiani: 117.046 contro i 94.818 del nord. D’altra parte, gli stranieri soggiornano più numerosi, e più a lungo al nord che non al sud (8,2 giorni contro 5,3) e che non gli stessi italiani (2,8 giorni a Sassari e 3,2 a Cagliari) (Tavole 5 e 6).

Insomma, la valorizzazione del litorale sardo avviene a ritmo accelerato. La capacità ricettiva alberghiera è nel complesso aumentata dell’81,25% dal 1961 al 1964. Ma la Regione si preoccupa alquanto per la colonizzazione delle coste da parte di circa 170 imprese capitalistiche; e si applica, quindi, secondo i suoi mezzi, a far costruire strade per l’accesso alle spiagge, per evitare la chiusura delle coste agli stessi sardi. Essa crea anche delle infrastrutture nelle regioni ancora isolate per aprirle inizialmente al turismo.

Ma i finanziamenti stanziati (2,5 miliardi di lire all’anno, sempre secondo il piano quinquennale) sono veramente minimi, se si considera il compito cui adempiere. I pianificatori non vedono nel turismo una risorsa sicura e di lungo periodo. Essi prevedono già una pausa nel suo sviluppo. Ai loro occhi, non è utile se non come fattore propulsivo dell’economia e di riequilibrio settoriale e territoriale.

Intanto il movimento turistico sardo è del tutto in positivo (al contrario del complesso dell’Italia, dove subisce una stasi dal 1962) con, fra il 1962 e il 1964, una crescita del 47,7% negli arrivi e del 56,4% nei pernottamenti degli stranieri e rispettivamente dell’11,38% e del 38,8% in quelli degli italiani.

[ARZACHENA CAMBIA VOLTO]

“Il denaro fa la guerra”

L’immissione di capitali freschi, provenienti dalle vendite di terreni all’Aga Khan e dai numerosi tecnici continentali, fanno subire alla zona circostante uno slancio di rigenerazione sociale ed etnica.

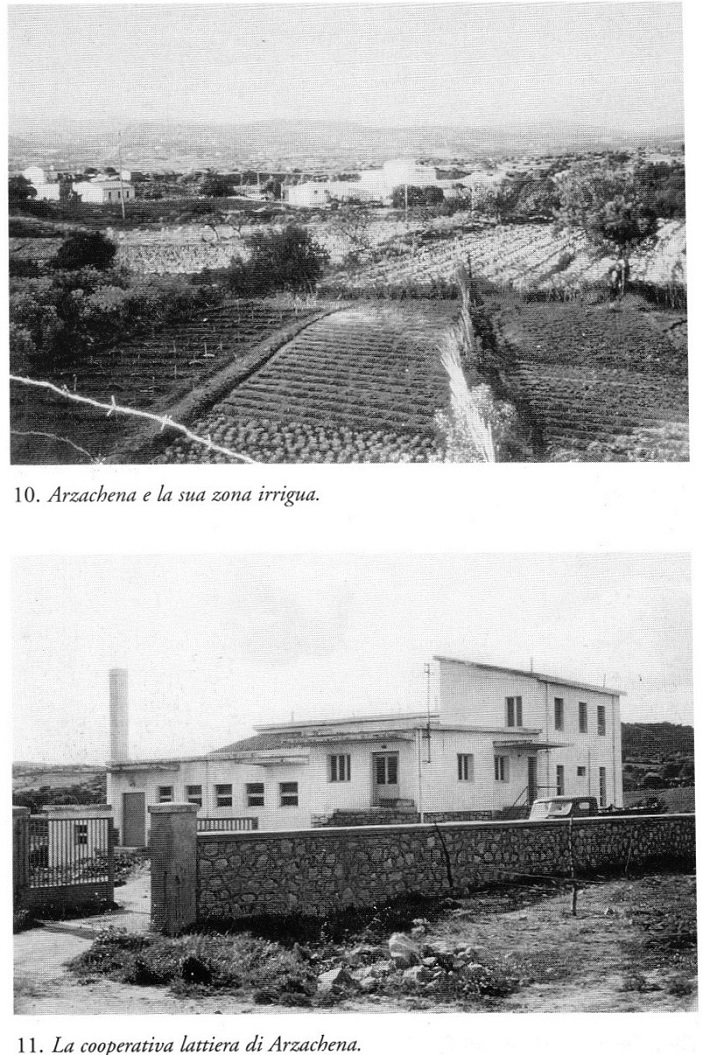

Oggi si staglia sul cielo il più stupendo villaggio che si possa immaginare: Arzachena 1965, che si è rifatto, se non una bellezza, almeno un viso (Tavola 8).

L’arrivo dal sud del paese colpisce particolarmente: la strada attraversa una zona di nuove costruzioni che stupisce con i suoi colori aggressivi e stridenti e il suo aspetto di cantiere di costruzione.

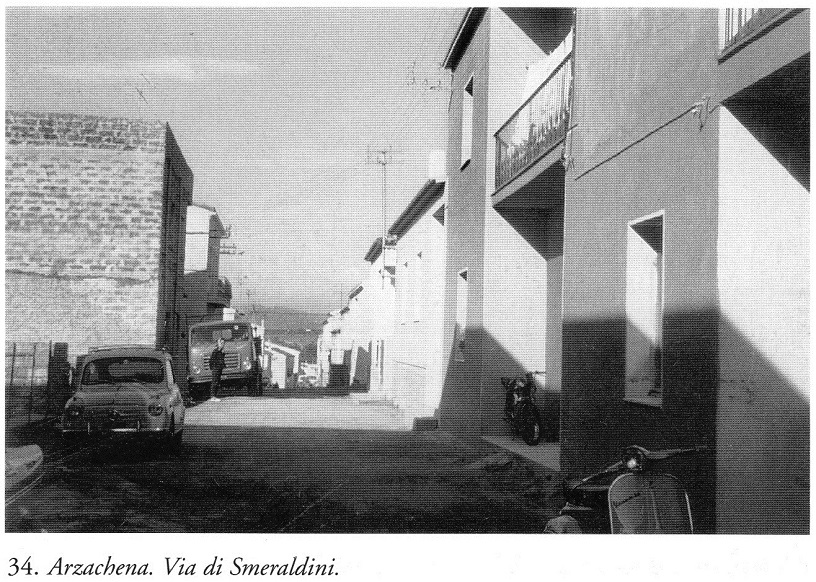

Si fa presto a svelarvi il segreto: si tratta, a destra, del famoso quartiere degli Smeraldini, i pastori di Monte di Mola che hanno venduto le loro terre da tre anni. Avendo guadagnato un bel po’ (talvolta alcune centinaia di milioni ciascuno) essi son venuti ad abitare “in paese”, dopo aversi fatto erigere una casa degna della loro recente fortuna (Fotografia 34). Essi si sono tutti raggruppati in questo quartiere dalle tre strade parallele (Fotografia 35), fino ai piedi del “fungo”, un enorme prataiolo nato dall’erosione nei graniti, orgoglio degli Arzachenesi (Fotografie 36 e 37). Sacrilegio! Gli Anziani sono indignati! Il Sindaco ha dovuto prendere dei provvedimenti per impedire che il monumento venisse investito! I selvaggi non hanno veramente alcuna consapevolezza del valore delle cose!

Gli Smeraldini, bloccati dal “fungo, hanno allora abbandonato il fianco della collina e il villaggio ha straripato alla sinistra della strada, fino alla pianura. Là, i muratori si danno da fare senza posa!

Ma se si avanza nella vera Arzachena, ci si accorge subito che c’è del nuovo quasi dappertutto; numerose vecchie case sono restaurate o in corso di restauro, le crepe vengono chiuse, i commerci fioriscono, si moltiplicano. Il Comune avrebbe concesso 97 licenze dopo il 1960. Questa cifra spaventosa indica che i capitali circolano o si investono o in abiti o in elettrodomestici (Tavola 9).