GLI SPONSALI AD AGGIUS

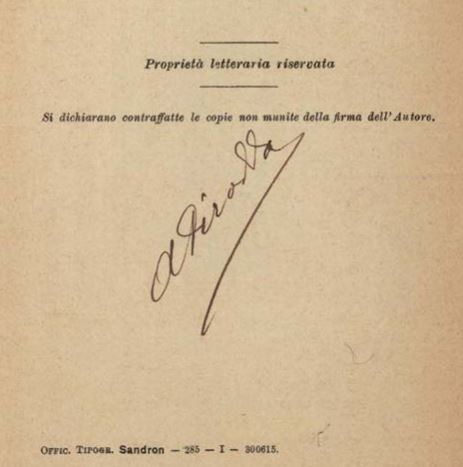

di Andrea Pirodda

in

«RIVISTA DELLE TRADIZIONI POPOLARI ITALIANE», 1893-94, pp. 559-563.

libro: BOZZETTI E SFUMATURE, Palermo, Ed. Remo Sandron, 1915 ⇒

Le due versioni sono molto simili, ma quella nel libro Bozzetti e sfumature, pubblicato ben 22 anni dopo come raccolta di testi già editati, è più curata nella forma. E questa è quella che qui riportiamo.

Nota. E’ interessante notare la dedica dell’Autore al Tenore di Tempio Pausania Bernardo De Muro che proprio in quegli anni viveva il momento migliore della sua carriera.

Andrea Pirodda, Aggius 1868 – Cagliari 1924, da giovane fu in relazione di grande amicizia con Grazia Deledda.

Fu con lei, e insieme a Giuseppe Calvia di Mores, e a Francesco De Rosa di Olbia, uno dei principali corrispondenti sardi delle prime e prestigiose riviste folcloriche italiane come «Rivista di tradizioni popolari» diretta da Raffaele De Gubernatis, e «Archivio delle tradizioni popolari» fondata e diretta da Giuseppe Pitré.

Conseguito il diploma magistrale, si dedicò all’insegnamento in diversi centri dell’isola finendo per stabilirsi a Buggerru, dove fu testimone e narratore dei sanguinosi tumulti del settembre 1904.

S’interessò e scrisse anche di problemi di organizzazione scolastica.

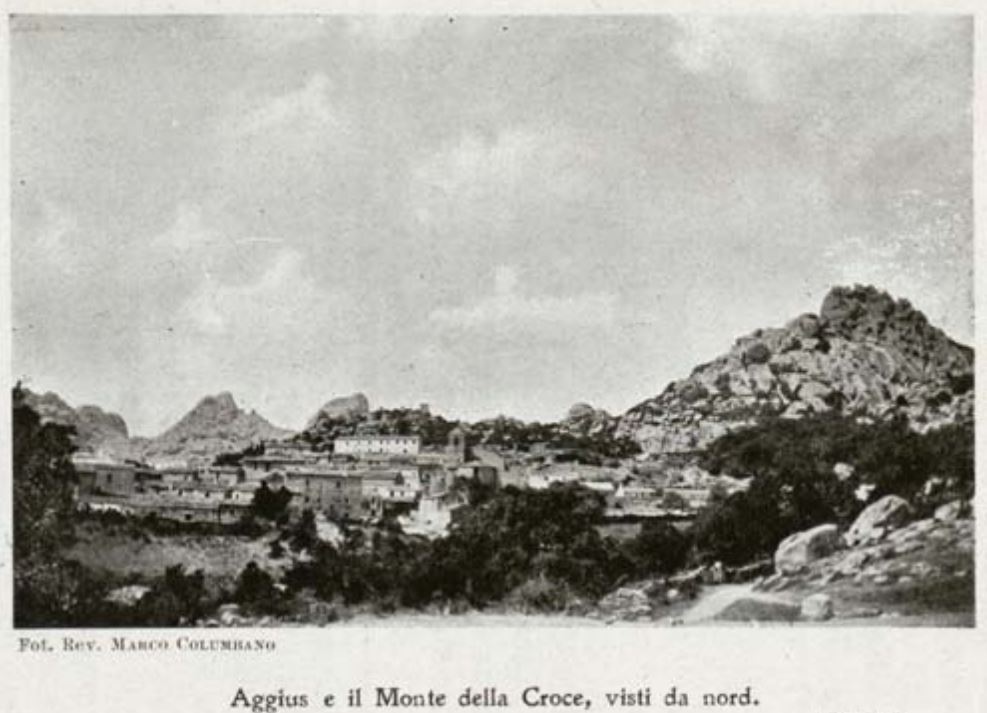

Una delle usanze più caratteristiche, anticamente comune a molti e, in tempi assai lontani da noi, comune forse a tutti i paesi della Sardegna, vivente ora nella sola campagna della Gallura e in ispecial modo ad Aggius, è quella del matrimonio.

Gli usi di questo atto, che è il più importante della vita d’un uomo, sono così originali e vengono circondati da tanta poesia dagli abitanti di quel pittoresco paesello, ricco di tradizioni, che colpiscono l’immaginazione del forestiero e interessano non solo il folk-lorista, a cui l’additai una ventina d’anni fa, ma anche ogni curioso.

L’unione di due giovani, ad Aggius, consta di tre momenti, uno non meno importante dell’altro: il fidanzamento, l’abbraccio e il così detto sposu. Anticamente consisteva soltanto negli ultimi due, ma in modo un po’ diverso.

L’abbraccio era una specie di contratto nuziale, una solenne convalidazione del matrimonio. Non appena al giovinotto veniva concessa la mano di sposa di una ragazza, si fidanzavano mediante cerimonia detta abbraccio, la quale traeva il nome dal fatto che egli poteva per la prima volta abbracciare la futura sposa.

Alla cerimonia, appositamente invitati, convenivano tutti i parenti e gli amici ed offrivano doni in denaro, come oggi si usa fare il giorno delle nozze, ricevendo, in cambio, un fazzoletto. Il fidanzato poi presentava alla fidanzata la fede, un anello detto manafidi, e riceveva da lei un piccolo coltello col manico d’osso.

Quest’abbraccio era sacro in Gallura: equivaleva ad un legame che non potea essere sciolto per nessun motivo. Alcuni mesi dopo questa cerimonia ordinariamente sei mesi dopo si celebravano le nozze, gli usi delle quali, un po’ modificati, si conservano ancora. Oggi però hanno, come ho detto, tre momenti importanti.

Il fidanzamento, che è l’atto in cui il giovine mette la militaria (anello d’oro portante incise, al luogo del cammeo, le sue iniziali) al dito della donna, e al quale assistono soltanto le rispettive famiglie, in un banchetto offerto dal padre di lei. Esso ha gran valore perchè, fatto questo passo, non si può più mandare a monte il matrimonio senza gravi, spesso sanguinose conseguenze, tra i parenti dei fidanzati.

Dopo il fidanzamento, il promesso sposo si reca in casa della giovine quando crede, perchè gli viene sempre aperta la porta le stringe la mano, l’abbraccia, la bacia… e potrebbe fare di lei, volendo, quel che più gli piace, poichè il nodo che li lega è considerato già indissolubile, e nessuno pensa, infatti, a volerlo sciogliere.

Una volta – circa mezzo secolo fa – che una ragazza, costretta dal padre, restituì al fidanzato, in segno di rottura, la manafidi, ne nacque, tra le famiglie, di lui e di lei, tale una cruenta rappresaglia che ricorda quella dei Buondelmonti e degli Amedei. Caddero sotto il piombo assassino più di sessanta persone: non furono risparmiati neanche fanciulli, neanche donne vecchie. Il fatto è narrato nel Muto di Gallura di Enrico Costa[1].

Nonostante la libertà grande che è concessa al fidanzato, questi, se appartiene a famiglia rispettabile, non ne abusa: non pensa neanche a rompere, prima del tempo… le uova nel paniere. Dopo parecchi mesi o un anno, ordinariamente quando il corredo che viene preраrato di lunga mano è pronto, quando è pronto il loro futuro nido d’amore, i fidanzati pensano, col consenso dei genitori, a concludere il matrimonio, quello religioso s’intende; quello civile ora si fa nello stesso giorno, ma come atto di minore importanza, senza cerimonie esteriori, senza feste, senz’alcun rumore.

II parroco ne annunzia, per tre domeniche consecutive, la prossima unione dall’altare, e nella quarta settimana li sposa.

[1] Così nel testo del 1894: «Chi vuole avere più vasta e circostanziata descrizione dell’antico abbraccio, legga le pagine 30-33 del Muto di Gallura di ENRICO COSTA, valente romanziere sardo socio-consigliere della nostra Società folk-loristica».

Siamo alla vigilia delle nozze, giorno in cui, di sera, avviene l’abbraccio. In casa della sposa si preparano abbondantissimi maccheroni, ordinariamente senza salse, conditi con manteca e formaggio, e appena cessa il segnale dell’avemaria, lo sposo vi si reca accompagnato dai parenti maschi più affini. Trova colà i congiunti di lei, invitati dalla stessa sposa quindici giorni prima, e qualche volta, allora, specialmente nella campagna, avviene ciò che in antico succedeva di consueto un parente di lei chiude l’uscio d’ingresso e si mette dietro in ascolto. Non appena il corteo arriva e picchia. egli domanda:

– Chi è?

Il più vecchio parente di lui, spesso il più arguto e spiritoso, si fa avanti a rispondere:

– Amici.

Fra i rappresentanti delle due famiglie, avviene, quindi, press’a poco il seguente dialogo:

– Che desiderate, voi, qui?

– Cerchiamo una colomba (oppure una tortora o una capinera o una puledra, ecc.) per accompagnarla al colombo che portiamo con noi; non avreste per caso modo di sodisfare il nostro desiderio?

– Noi possediamo una colomba, una colombella candida, ma essa è ancora inesperta al volo, è timida; non sappiamo se sia quella che voi cercate.

– Che colore ha la vostra colomba?

– È bianca.

– Precisamente bianca noi la vogliamo, perchè bianco è il nostro colombo e non tollera altro colore.

– Ma andranno d’accordo i due colombi?

– Noi crediamo di sì; ad ogni modo facciamo la prova mettendoli accanto; apriteci la porta.

Così si seguita, spesse volte per un’ora, e non di rado con motteggi, risposte lepide e scherzi, che fanno ridere la brigata; e si finisce per aprir l’uscio e lasciar passare gli ospiti.

Allora tutti i compagni dello sposo donano, baciando la sposa, cinque o dieci lire, e prendono posto per mangiare. Finito il pranzo si levano le mense e si balla fino a tarda notte, non prima che siano improvvisati brindisi in poesia vernacola e che la sposa, mentre il fidanzato bacia le donne, abbia contraccambiato agli uomini il dono, con un fazzoletto e col bacio.

In quella sera lo sposo le dona tutti gli ori d’uso: otto o dieci o dodici o più anelli in modo da coprire quasi tutte le dita, se si eccettua il pollice di ambo le mani, due orecchini finemente cesellati, lunghi oltre dieci centimetri, e uno spillone dalla capocchia grande quanto uno scudo, che la sposa s’appunta sui fazzoletti di seta. Questi cingono il collo, s’incrociano e si allargano sul seno e vengono fissati con le cocche più lunghe alla vita, sotto l’orlo superiore della gonnella, un tempo d’orbace, di panno nero liscio, stretta ai fianchi.

Ma ecco spunta il gran giorno, l’auspicato giorno delle nozze, tanto atteso dagli sposi.

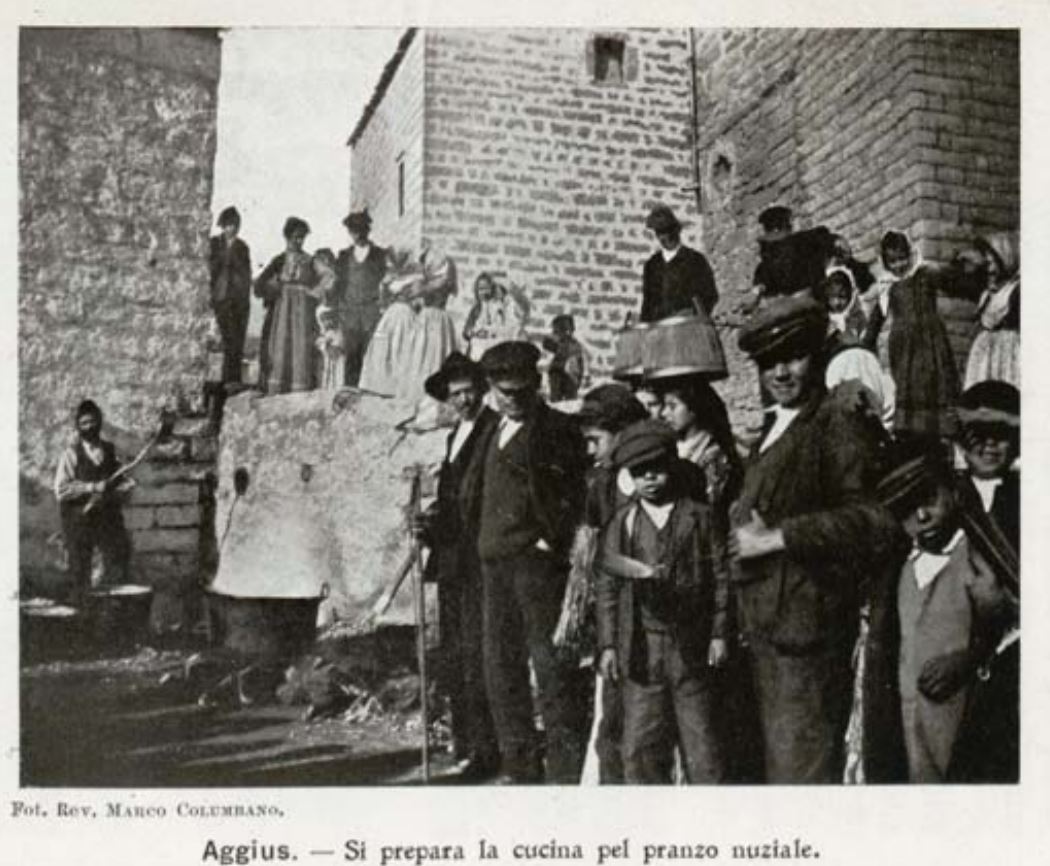

Nella casa di lui è un affaccendarsi continuo e chiassoso per allestire il pranzo.

Mentre tutti e due, ognuno nella propria famiglia, si preparano ad andare in chiesa per le nozze, gli uomini che intendono partecipare al convito si recano di buon mattino in casa dello sposo: invadono ordinariamente le cucine e, stando in piedi, fanno uno spuntino divorando le anteriora arrostite della vacca o delle vacche che sono state immolate all’imeneo.

Verso le otto e mezzo gli sposi, ognuno dalla propria casa, accompagnati rispettivamente da uno zio di lei e da una zia di lui, che fanno da pronubi, si muovono per andare in chiesa.

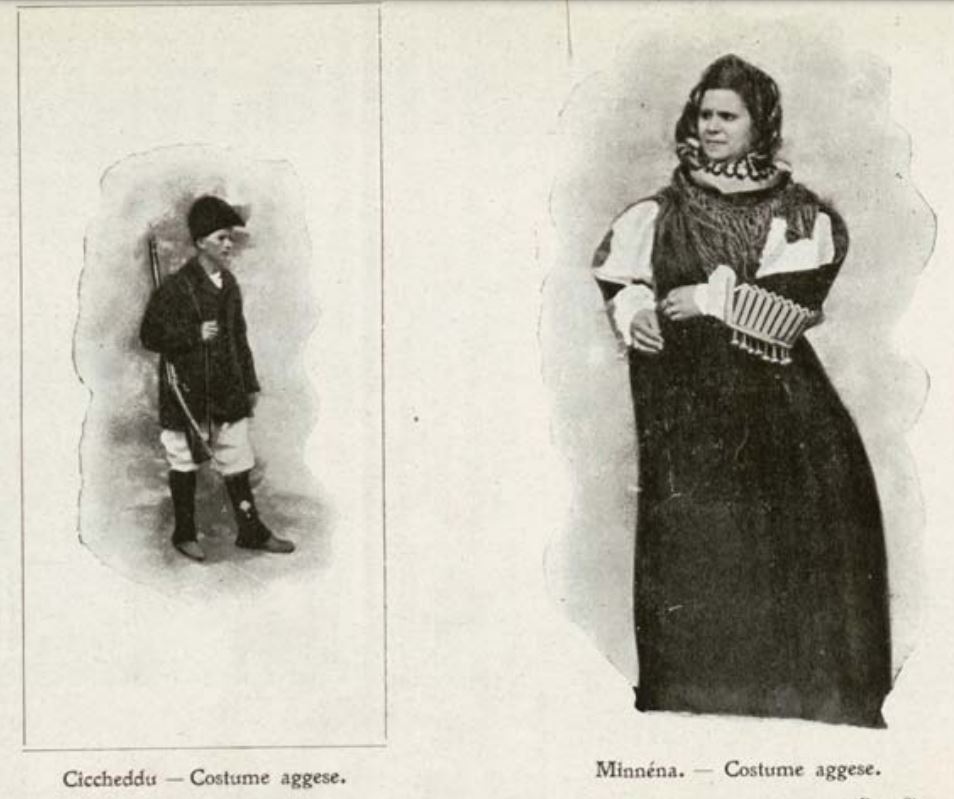

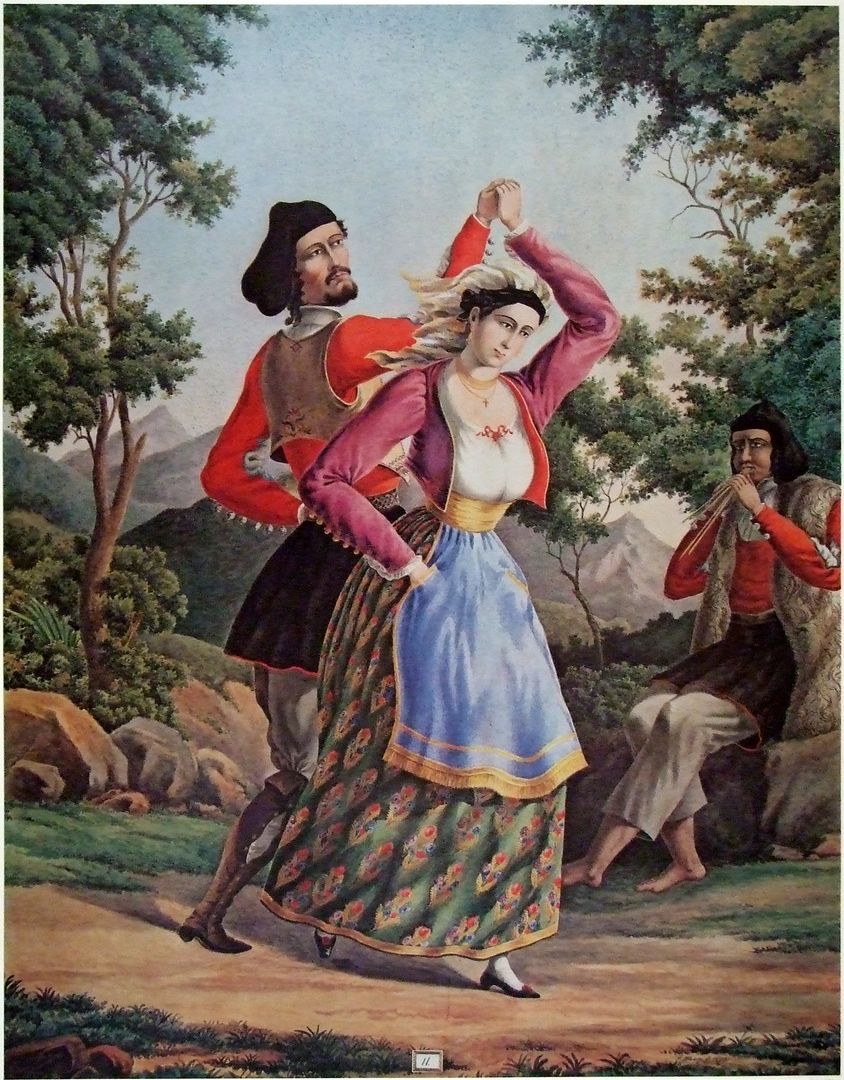

Il giovine, ben attillato, indossa oggi, non più, come una volta e come in parte ancora nella campagna del mandamento, il cappotto col piccolo cappuccio, i piccoli calzoni a campana e le uose d’orbace, ma, comunemente, una giacca di velluto, un panciotto, i calzoni lunghi di panno nero e un cappello a cencio, più spesso un berrettone.

La sposa, vestita nel costume antico nazionale che va scomparendo (giacca di broccato foderato di scarlatto e filigrana d’argento), o nel moderno giubbetto chiuso di damasco, mette in mostra tutti gli ori ricevuti in dono che per la loro abbondanza ricordano i tempi d’Agrippina.

In chiesa il prete pronuncia le note formule rituali e benedice la fede, dopo di che gli sposi escono, ma ognuno ritorna d’ onde s’era mosso: non han diritto ancora di unirsi.

Verso le dieci e mezzo lo scampanio lieto e prolungato annunzia la messa cantata e gli sposi, seguiti ognuno dal proprio corteo, s’incamminano alla chiesa.

Durante la messa il prete benedice il matrimonio in presenza di tutto il popolo, che vi accorre per fede o per curiosità, e dei pronubi vicini che li accompagnano sempre, e dopo li manda nel nome del Signore legati da un vincolo indissolubile.

Solo allora, dopo quest’ultima cerimonia, la venus sponsa, ritornando, va in casa dello sposo, accompagnata, oltre che dalla pronuba (detta portatrice) la quale le sta sempre al fianco sinistro, da uno stuolo di donne, per lo più ragazze, che le fan seguito come un corteo di dame, e da un codazzo di fanciulle.

Ella, sin dall’abbraccio, porta sempre sulla testa, a guisa di scialle, un fazzolettone di seta a fiorami, di gran costo (ordinariamente del valore di sessantacinque lire) donatole dallo sposo; e appena entra nella nuova casa, ove l’attendono i nuovi congiunti, si attilla ancora e poi si reca fuori della soglia con a fianco la pronuba che porta in mano un vassoio o un piatto, avvolto da un gran fazzoletto di seta, su cui verranno deposti i doni degli invitati.

Questi allora si avvicinano alla sposa, depongono uno o due scudi sul vassoio o li porgono a lei stessa mentre le stringono la mano e le fanno auguri, le cingono il collo col braccio sinistro e le baciano le guance cosparse di pudico rossore, mentre ella abbassa gli occhi a terra. A mano a mano che vengono dispensati i doni e dati i baci d’uso, gl’invitati entrano in casa dove è preparato il banchetto e prendono posto.

Viene quindi il turno delle donne, le quali presentano i loro doni, talvolta scudi d’argento, ma ordinariamente un fazzoletto di seta che accomodano sopra quello nuziale, dimodochè, se le donatrici sono molte, la sposa rientra col capo oppresso da una montagna di fazzoletti.

Quando tutti hanno donato, chiude questa parte della cerimonia lo sposo baciando la sua bella in bocca, bacio che gli amici gli fanno sospirare col tirarlo, fra l’ilarità del pubblico, per il lembo posteriore della giacca, mentre egli avvicina le sue alle labbra di lei.

Bisogna notare che oggi tutti gl’invitati possono baciarla in bocca e molti giovani lo fanno volentieri, mentre una volta questo diritto era riservato al marito e s’altri si fosse attentato a condividerlo sarebbe stato causa di funeste conseguenze[1].

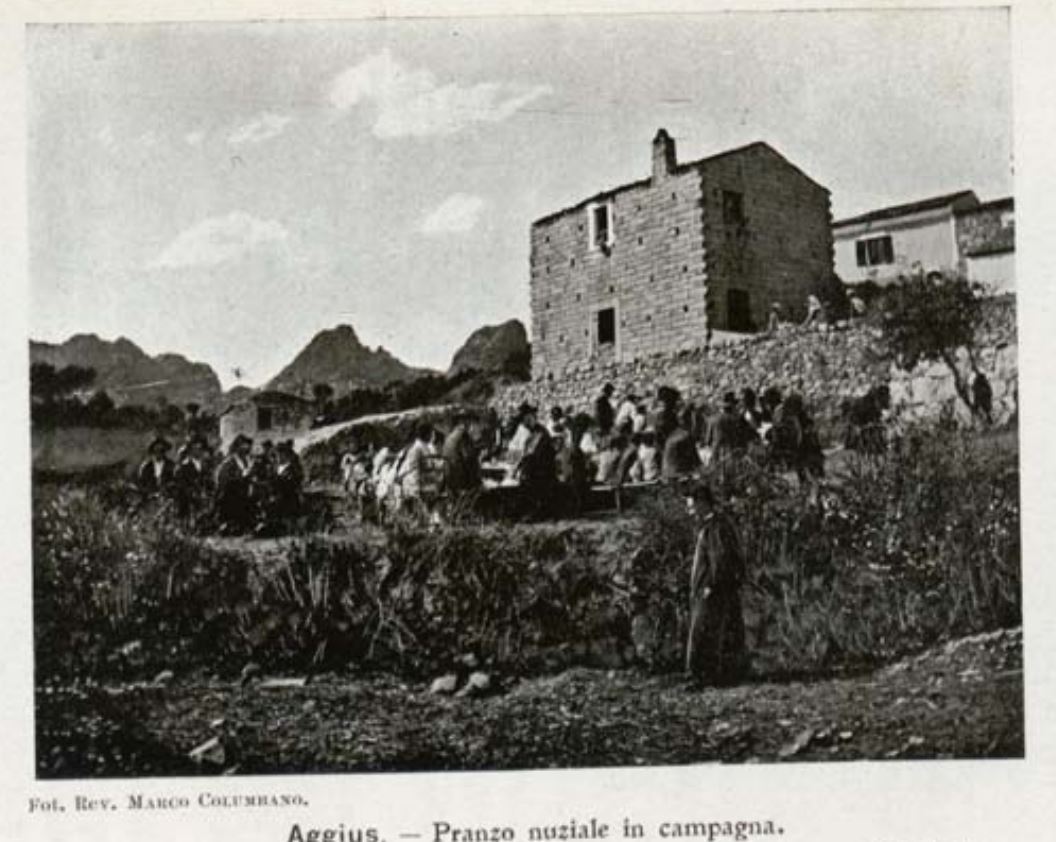

Se lo sposo è povero e non ha casa sufficientemente capace di contenere tutti gl’invitati, si preparano delle tavole suppletive, imbandite tutte come la principale, nelle case dei vicini, i quali, dopo gli zii, sono i primi a ricevere l’invito; oppure, e questo ora con più frequenza di prima, si preparano le mense all’aperto, in un poetico cortile o nella piazza prospiciente.

In mezzo si allungano le tavole basse, imbandite con molta semplicità. In fondo, a capo, siedono gli sposi con a fianco i pronubi e quindi prendono posto, attorno, gli altri invitati, uomini e donne, confusamente, senza distinzione nè designazione.

In un angolo sopra trepiedi di ferro o su tre pietre fumano grandi paiuoli di carne e accanto si affaccendano con mestole e romaioli parecchi uomini e qualche donna, che attendono alla cucina e al servizio cuochi di circostanza, senza pretesa e che non di rado preparano cibi saporitissimi.

Davanti la pianura ondulata sorride col suo verde perenne; alle spalle i monti a cui si sposan le quercie danno una solennità maestosa; dall’alto il sole tepente benedice gli sposi con una festa dorata di raggi. Nel volto di tutti spira un senso di gaudio e di misticismo ad un tempo.

Par di assistere ad una scena dell’antico Testamento.

[1] Ma già così nel 1894: così nel testo precedente: «Quando tutti abbian donato, chiude questa cerimonia lo sposo baciando la sua bella in bocca. Per onore di verità bisogna dire, che ora anche gl’invitati possono baciarla in bocca, e appena donato, rimangono fuori, sinché baci lo sposo, per curiosare; anticamente il marito solo aveva il diritto di baciarla sulla bocca; s’altri vi si fosse attentato, l’insulto avrebbe potuto esser causa di vendette cruente».

Per prima pietanza viene servita la classica zuppa, composta di larghe fette di pane indigeno, bollite nel brodo della carne di vacche o di vitelli o di montoni sacrificati sull’altare dell’amore e condite con sale, prezzemolo, pepe, lardo stagionato e buon formaggio. La zuppa che ha bollito fino a che il pane non ha assorbito tutto il brodo abbondante e denso che vi è stato riversato, è di un sapore molto squisito. Seguono, dopo, il lesso, l’arrosto, di regola, e, secondo l’agiatezza dello sposo, altre portate; e tutto copiosamente.

Finito il lauto pranzo, la sposa ripete la funzione dell’abbraccio: passa torno torno alle mense e rende il bacio a tutti coloro che le han fatto doni, regalando a ciascuno un piccolo fazzoletto di seta o di cotone a fiorami.

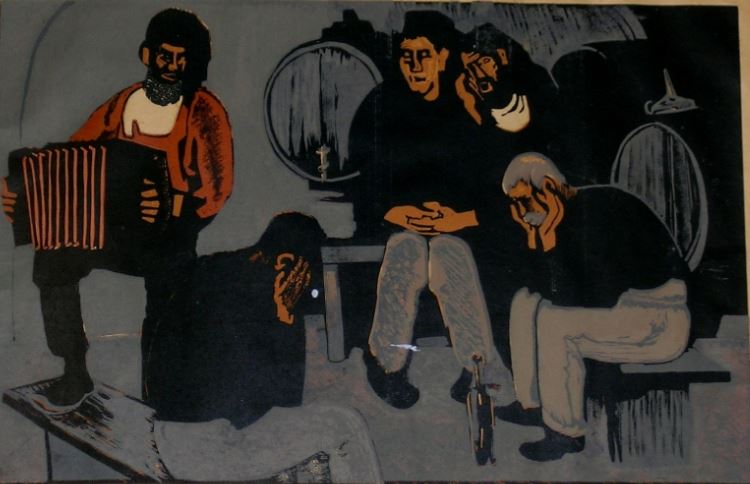

Intanto i fumi dei generosi vini libati eccitano la fantasia e si levano i brindisi, con poesie estemporanee magnificanti, in canto, mentre un piccolo concerto vocale fa coro, le doti fisiche e morali degli sposi.

Una vera onda fresca e scintillante d’immagini e di similitudini accompagna questi epitalami improvvisati, come sanno improvvisarli i galluresi, popoli entusiasti e di fervida immaginazione che fra i poeti sardi estemporanei occupano il primo posto, come ben dice Enrico Costa, scrittore sardo.

Il resto della giornata viene trascorso in baldorie e in allegria con suoni, canti, balli. Per la cena, che è l’ultima parte delle feste nuziali, lo sposo invita ancora i parenti più stretti e gli amici più intimi. A nessuno di questi banchetti del giorno delle nozze intervengono i genitori della sposa, come al banchetto dell’abbraccio non possono intervenire le donne appartenenti alla famiglia dello sposo.

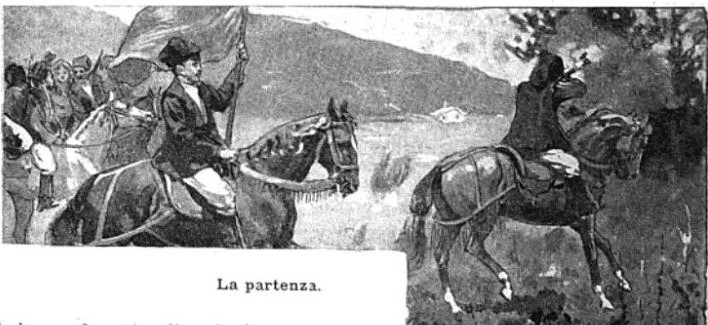

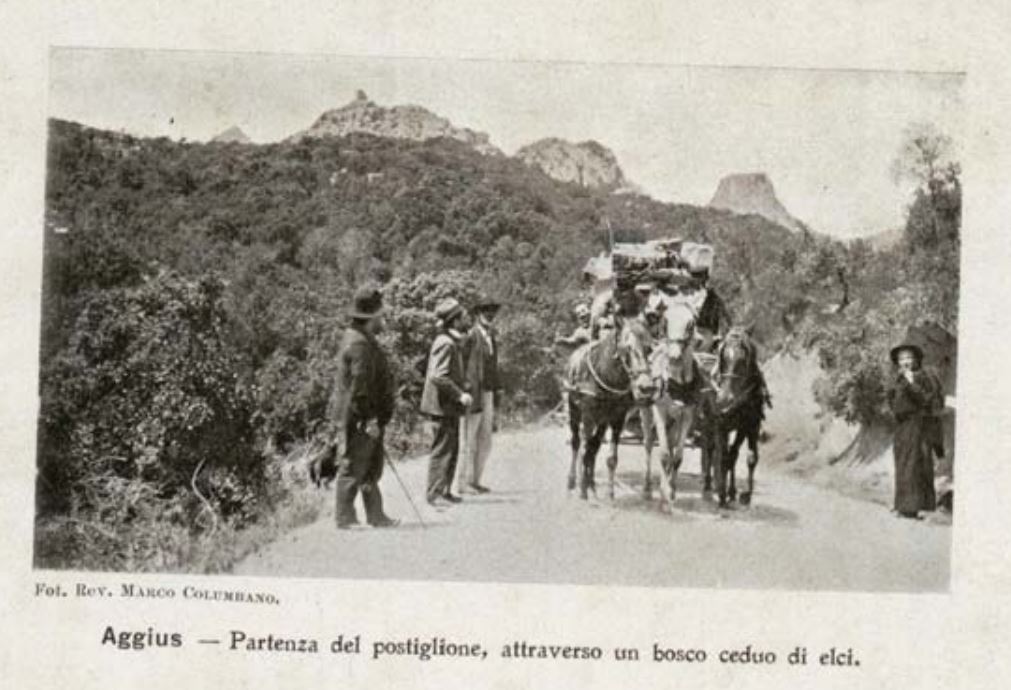

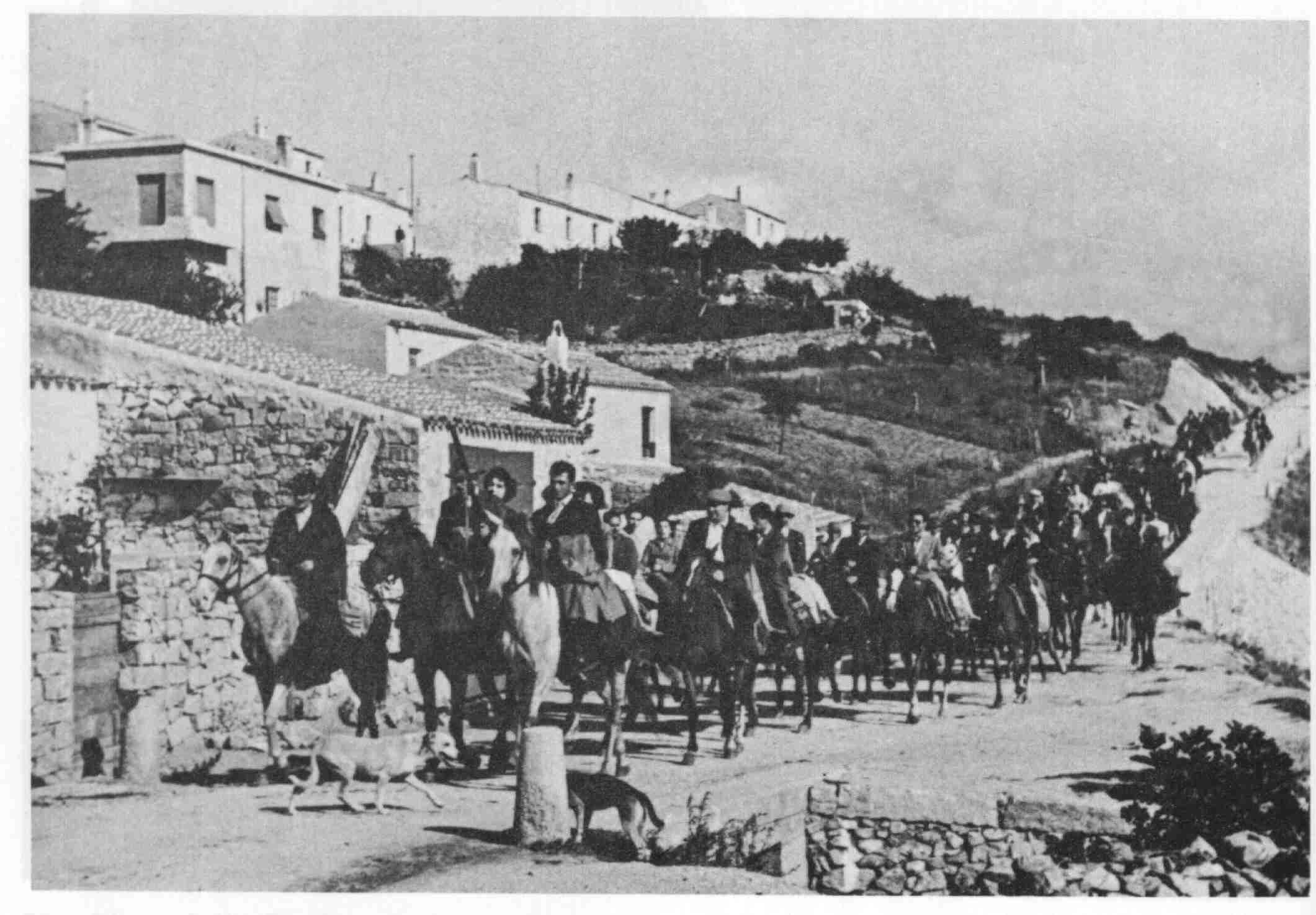

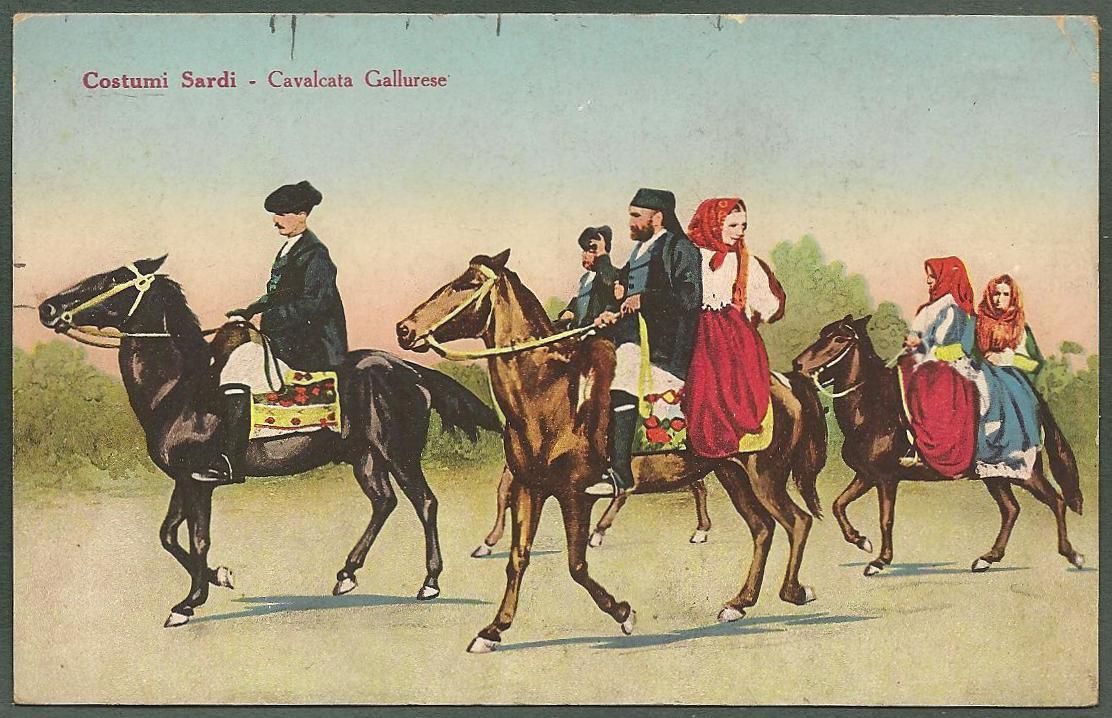

Queste cerimonie acquistano attrattive più originali e caratteristiche, allorquando le nozze vengono contratte fra le popolazioni delle campagne e negli stazzi specie di cascine disseminate nella Gallura e, in Sardegna, soltanto nel Sulcis e nella Nurra. Colà vanno a sposarsi in una delle più vicine, fra le numerose chiese campestri, con un grande corteggio a cavallo, che prima segue lo sposo mentre si reca in casa della sposa, quindi li accompagna tutti e due in chiesa e al banchetto, con canti e spari di fucili in aria, in segno d’allegria.

Fra le grida e i trilli e i canti di gioia, i giovinotti lanciano i loro destrieri, con la criniera infiorata e la coda annodata, al galoppo, nelle pianure coperte di timo e d’asfodelo, mentre si affacciano alle porte delle bianche casine solitarie le donzelle ad invidiare la sorte della sposa.

C’è nell’assieme di tutte queste costumanze, come negli usi degli altri paesi della Gallura, un po’ discosti da questi, una reminiscenza degli usi dei Romani antichi e dei Greci. Presso l’antico popolo romano, infatti, non mancavano i pronubi delle nozze, rappresentate da apposite divinità come Giunone, Hymeneus, Tellus e Ceres ed altri auspici.

Anticamente il rito nuziale aveva pure tre momenti, sebbene un po’ diversi da quelli di Aggius; si sacrificavano giovenche, pecore e scrofe come oggi si sacrificano vacche, giovenche e montoni, all’atto della junctio destrarum; si fa il banchetto nuziale come si faceva la coena genialis, ma esso è talmente copioso che rammenta qualche volta i banchetti omerici.

Di tutte queste usanze nulla accenna finora a cambiare. Una volta io ed un mio cugino, il compianto prof. P. F. Stangoni, partecipando ad una festa di nozze, per dare l’esempio e tentare di combattere un’usanza che a noi, allora, pareva poco decente (benché essa non offenda intrinsecamente la proverbiale onestà di quelle donne), ci astenemmo dal baciar la sposa.

Fummo i primi a donare, ma nessuno seguì il nostro esempio; anzi, se non avessero avuto per noi del rispetto, ci avrebbero canzonato. La sposa poi l’ebbe a dispregio.

FONTI DELLE ILLUSTRAZIONI

Disegni, dipinti e litografie

di Giuseppe Biasi, dal sito Catalogo generale dei Beni Culturali

di Simone Manca di Mores, da Raccolta di costumi sardi, Edizioni della Torre, 1991

Cartoline e foto

nel libro Bozzetti e sfumature, principalmente del Rev. Marco Columbano: era di Calangianus e fu parroco di San Pantaleo dal 1913 al 1932.

coll. del fotografo Sig. Gianfranco Serafino di Tempio

Foto contemporanee

di Gallura Tour

© Tutti i diritti riservati